ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Цикловая методическая комиссия общих гуманитарных,

социально-экономических дисциплин

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

комбинированного занятия

для преподавателя

Дисциплина: Русский язык

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка

Тема 2.5. Морфемика. Словообразовательные нормы

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень обучения)

Курс I

2016 г.

| Одобрена Цикловой комиссией общих гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных и математических дисциплин

Протокол № _____

от_____________2016 г.

Председатель__________________

|

Разработчик: преподаватель русского языка Хританкова Н.Ю.

Оглавление

Методический лист 4

Мотивация изучения темы 4

Список использованных источников 4

Выписка из рабочей программы дисциплины «Русский язык» 5

Примерная хронокарта занятия 6

План самостоятельной работы студентов 12

Приложение 1 13

Приложение 2 14

Приложение 3 15

Эталоны ответов 16

Критерии оценки 18

Методический лист

Вид занятия: комбинированный.

Уровень усвоения информации: первый (узнавание) + второй (воспроизведение).

Учебные цели: формировать понятия о нормах русского, родного литературного языка и умения применять знания о них в речевой практике; формировать умение устранять ошибки и недочеты в своей устной речи, соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.

Воспитательные цели: способствовать формированию умения осуществлять речевой самоконтроль, оценивать письменные высказывания с точки зрения оформления; соблюдать в практике письма нормы современного русского литературного языка.

Развивающие цели: развивать способность анализировать жизненные ситуации, делать выводы, принимать самостоятельные решения, быть организованными и дисциплинированными; формировать и развивать практическое творческое мышление, понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней.

Методы обучения – репродуктивный.

Время занятия: 90 минут.

Мотивация изучения темы

Грамматическая правильность речи – это соблюдение в ней основных грамматических норм, большая часть которых сформулирована в виде правил грамматик, это нормы словообразования частей речи, склонения и спряжения слов, их согласование и построение предложений той или иной структуры. Грамматика – это обширный раздел языкознания, включающий в себя словообразование, морфологию и синтаксис.

Словообразовательные нормы представляют собой утвердившееся в литературном языке употребление производных слов, в которых в период их появления произошло избирательное присоединение к производящим основам словообразовательных морфем, т.е. присоединение тех или иных морфем.

Изучение норм русского литературного языка необходимо каждому образованному человеку, в том числе и будущим медицинским работникам.

Список использованных источников

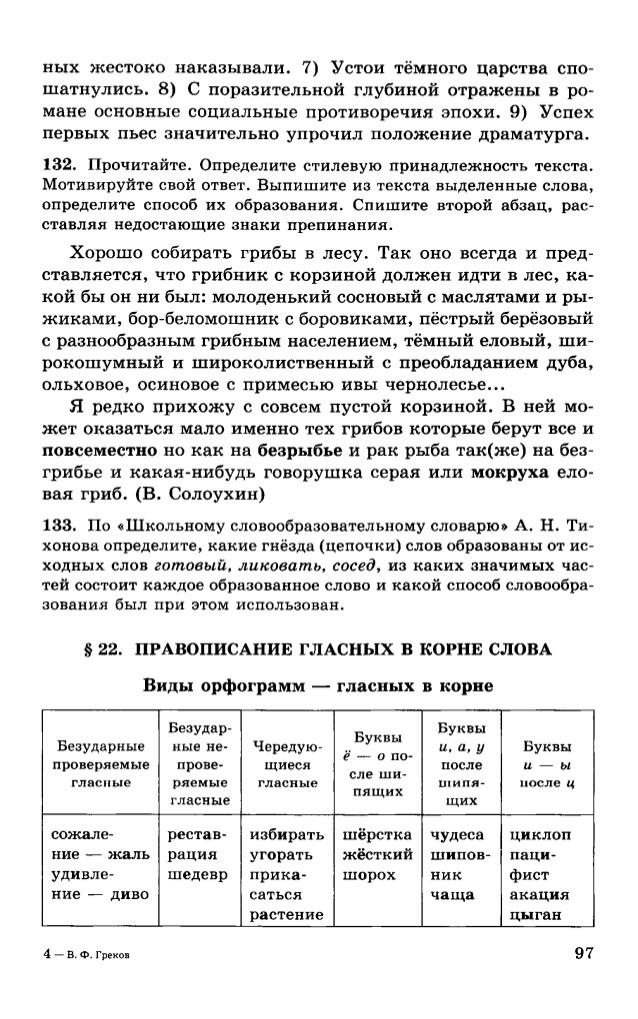

Греков, В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших

классах [Текст]/ - М.: Просвещение, 2008. - 286с.

Проф-обр.рф / Открытый урок по русскому языку и культуре речи. Морфемика: словообразовательные нормы. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://проф-обр.рф/load/14-1-0-458

Студопедия / Словообразовательная норма [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://studopedia.ru/15_80985_slovoobrazovatelnaya-norma.html

Выписка из рабочей программы дисциплины «Русский язык»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Раздел 2. | Нормы современного русского литературного языка | 87 |

|

| Тема 2.5. Морфемика. Словообразовательные нормы | Содержание учебного материала | 2 |

| Морфемика. Морфемы и их функции в слове. Трудные вопросы правописания суффиксов различных частей речи. Трудные вопросы правописания окончаний различных частей речи. Гласные О - Ё после шипящих в различных морфемах. Словообразовательные нормы русского языка. |

| 1, 2 |

| Лабораторные работы | - |

|

| Практические занятия | - |

| Контрольные работы | - |

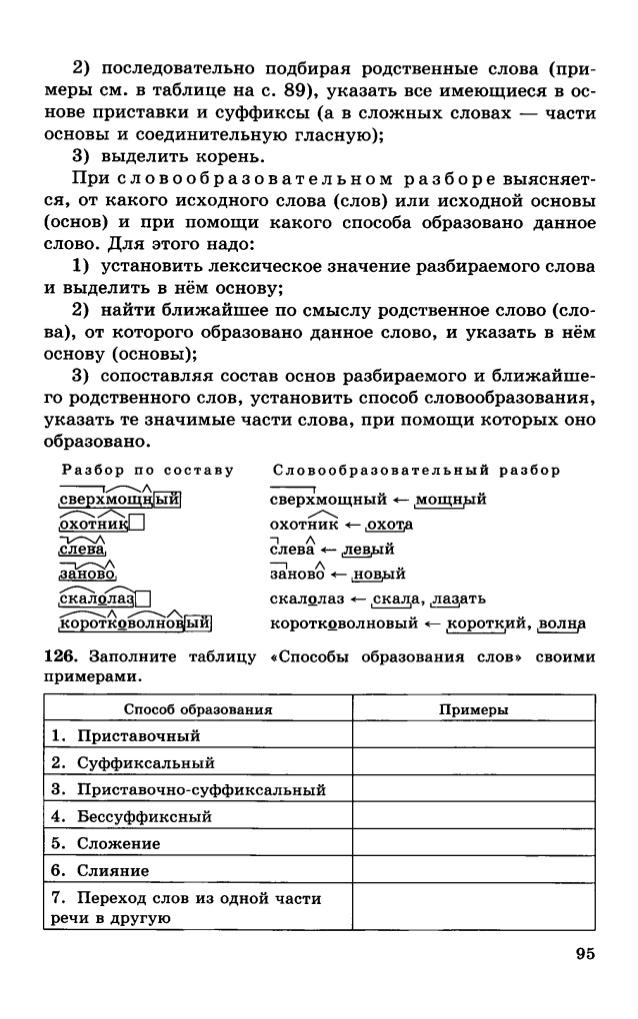

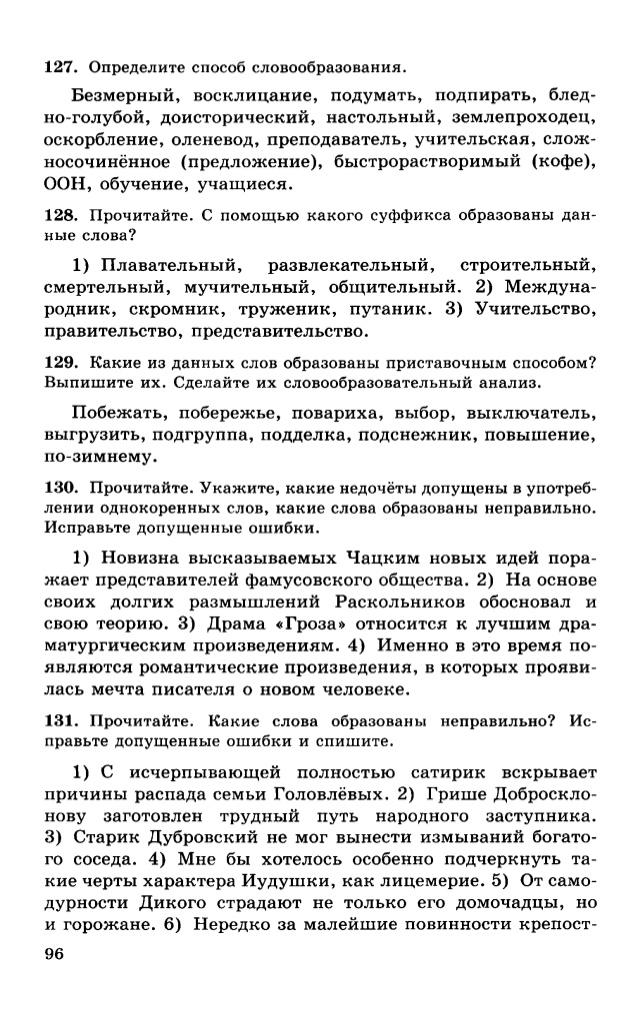

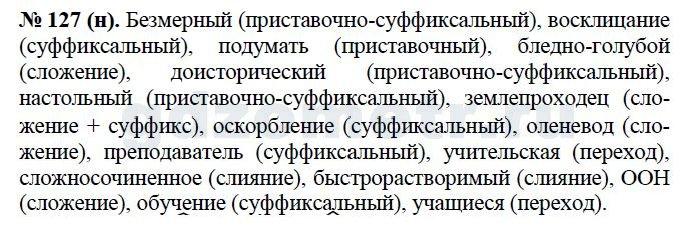

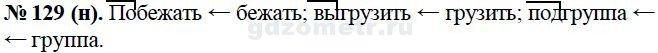

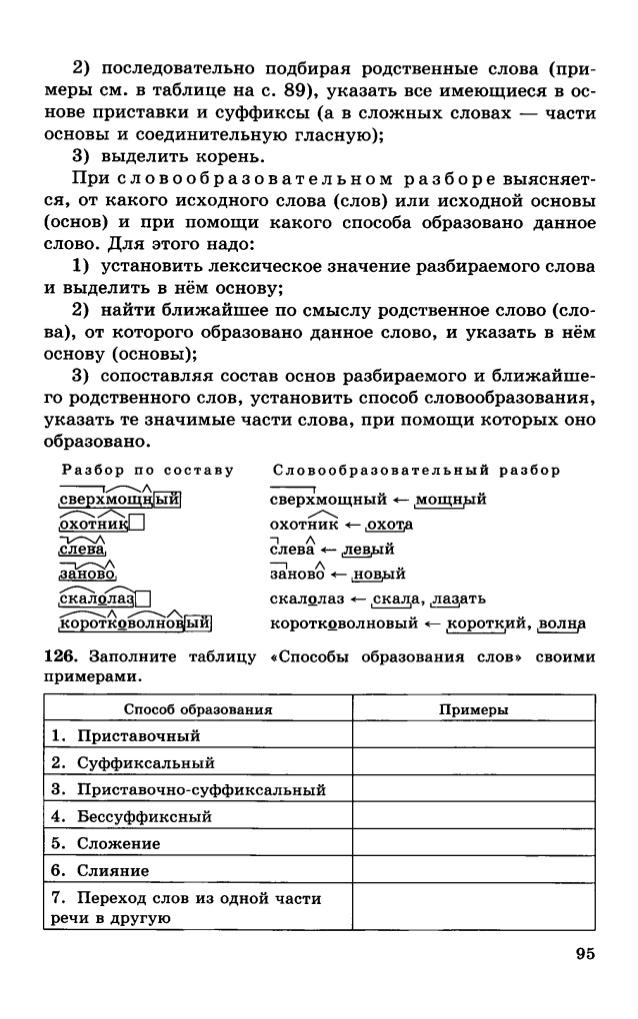

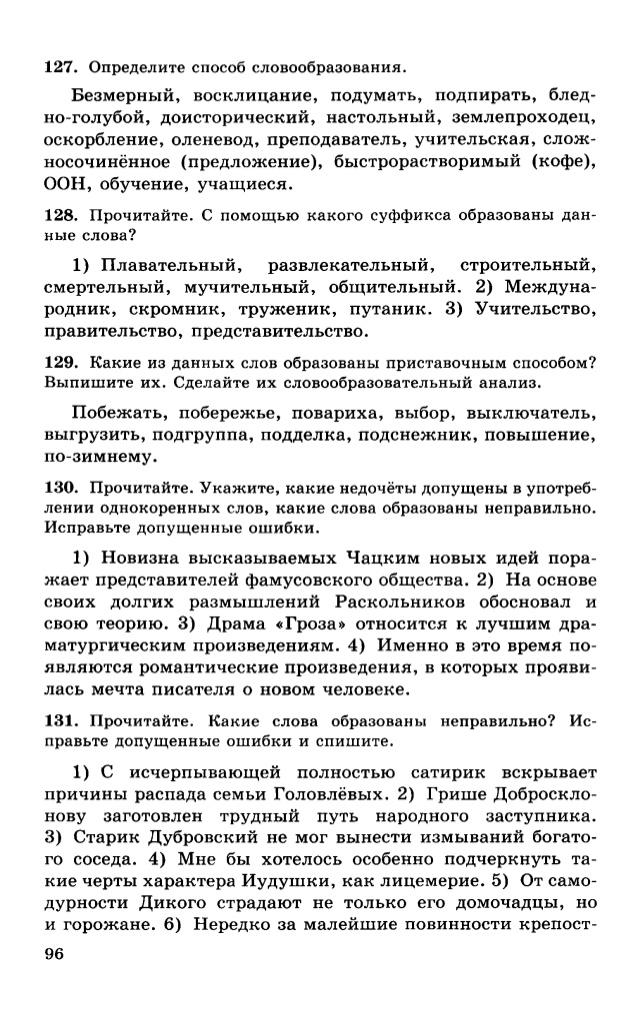

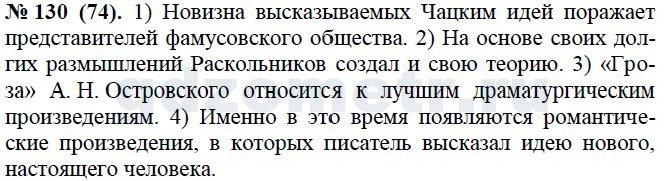

| Самостоятельная работа обучающихся: - работа с учебником, выполнение упражнений [3, с.96, упр.128]; - работа с конспектом лекции. | 1 |

Примерная хронокарта занятия

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| 1 | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

-

| Организационный этап | 1 | Организация начала занятия, подготовка рабочего места студентов | Отмечает отсутствующих студентов в журнале | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради |

-

| Мотивационный этап | 1 | Развитие интереса к новой теме | Объясняет студентам важность изучения данной темы | Слушают, задают вопросы | Методическая разработка занятия |

-

| Цели занятия | 1 | Установка приоритетов при изучении темы | Озвучивает цели занятия | Слушают, записывают в тетрадь новую тему | Методическая разработка занятия |

-

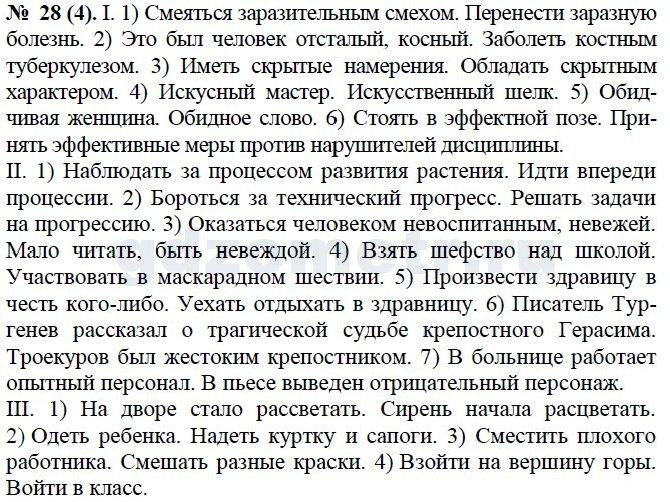

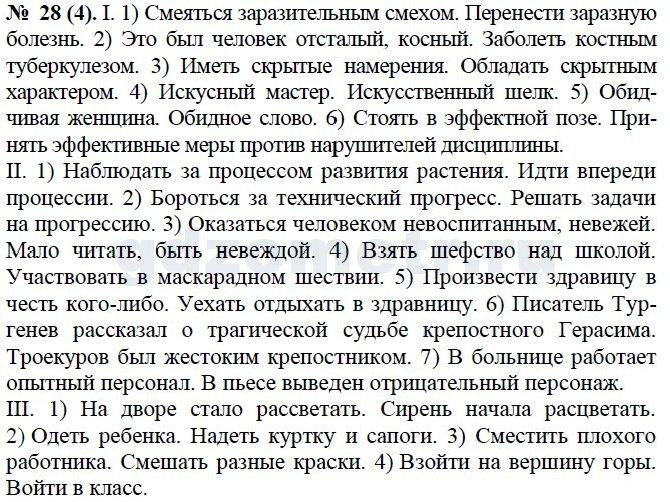

| Проверка домашнего задания | 10 | Выявление степени подготовки студентов к занятию и степени усвоения материала данной темы по школьной программе | Проверяет готовность студентов к занятию | Отвечают на вопросы преподавателя, проверяют д.з., показывают презентацию | Приложение 1 (Греков, В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. Упр.28 (1 часть) |

-

| Изложение исходной информации | 10 | Способствовать формированию знаний и умений по теме, понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней | Излагает новый материал | Слушают, читают материал в учебнике, записывают | Методическая разработка занятия |

-

| Выполнение заданий для закрепления знаний | 25 | Закрепление знаний, формирование способности анализировать жизненные ситуации, делать выводы, принимать самостоятельные решения, быть организованными и дисциплинированными | Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов | Выполняют задания, проверяют, вносят коррективы | Приложение 2 |

-

| Конечный контроль новых знаний | 35 | Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях | Инструктирует и проводит контроль | Выполняют задания | Приложение 3 |

-

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 2 | Формирование и закрепление знаний | Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует о правильности выполнения | Записывают задание | - работа с учебником [3, с.96, упр.128]; - ответы на вопросы (работа в команде, эффективное общение с коллегами); - создание презентаций на данную тему |

-

| Подведение итогов | 5 | Систематизация, закрепление материала, развитие эмоциональной устойчивости, объективности оценки своих действий, умения работать в группе | Оценивает работу группы в целом, индивидуально, мотивация оценки | Слушают, задают вопросы, участвуют в обсуждении | Журнал группы |

План изложения информации

Морфемика. Морфемы и их функции в слове.

Трудные вопросы правописания суффиксов различных частей речи.

Трудные вопросы правописания окончаний различных частей речи.

Гласные О - Ё после шипящих в различных морфемах.

Словообразовательные нормы русского языка.

Блок информации

Морфемика. Морфемы и их функции в слове. Лексический состав языка постоянно пополняется. Для образования новых слов у языка есть собственные внутренние механизмы. Термин словообразование имеет два значения:

1) это процесс образования новых слов;

2) особый раздел науки о языке, в котором изучается словообразовательная система русского языка.

Словообразование изучает состав, структуру, способы образования слова как единицы действующей в языке словообразовательной системы. Словообразовательная система – элементы, из которых состоят слова, т.е. значимые единицы слова (корни, приставки, суффиксы, окончания), их роль в словопроизводстве, структура слов.

Слова подразделяются на: 1) производные - мотивируются другими, т.е. производящими словами; 2) непроизводные – самостоятельные слова.

Морфемика – учение о значимых частях слова – морфемах. Морфемы – наименьшие неделимые без потери смысла части слова, обладающие значением.

Виды или типы морфем:

Корень – обязательная часть, структурное ядро слова, носитель его главного лексического значения, общая часть родственных слов.

Служебная морфема/аффикс – необязательная часть слова, лишена самостоятельных лексических значений, служит носителем лексико-грамматических, лексических и грамматических значение только в слове и его формах.

Ø Приставки/префиксы: перед корнем, возможны две приставки

Ø Суффиксы: после корня или другого суффикса и перед окончанием (если оно не нулевое)

Ø Интерфиксы (соединительные морфемы): для объединения корней. Примеры: сорокалетний, стекловата, полукруглый.

Ø Постфиксы: после окончания или формообразующего аффикса. Примеры: вчитывалась, кем-то.

Ø Окончания: вне основы, только в изменяемых словах.

Производное слово – это слово, основа которого образована от другой основы и мотивирована ею, значит, связана с ней по смыслу и объясняется, толкуется ею. Домик – это маленький дом (связь по смыслу). Домик←дом (слово домик образовано от основы дом с помощью суффикса -ик, производная основа: домик). Следовательно, «домик» производное, «дом» непроизводное.

Производящая основа – основа, ближайшая по форме и смыслу к производной основе, соотносится по форме и значению, непосредственно от нее образуется производная основа (основа нового слова): весна→весенний,конфета→конфетка. Слово считается производным, если для него в языке есть соответствующая по значению и форме производящая основа.

Трудные вопросы правописания суффиксов различных частей речи. За определёнными морфемами в русском языке закрепились свои значения. Приведём лишь наиболее распространенные:

суффиксы существительных со значением лица-производителя действия:

дари-тель, распространи-тель);

плиточ-ник);

щик\чик (намёт-чик, интернет-чик);

ор\ёр\ер (танц-ор, дириж-ёр)

В настоящее время этот суффикс активно участвует в образовании новых слов (продюс-ер, промоут-ер, дил-ер).

Благодаря проникновению в русский язык слов из английского, за этим суффиксом закрепилось значение «орудие, производитель действия» (тост-ер, принт-ер, компьют-ер).

суффиксы со значением лица женского пола:

к(а)-овк(а)-анк(а) (москвич-к(а), мот-овк(а), минч-анк(а));

иц(а) (учётч-иц(а), художн-иц(а))

суффиксы существительных со значением собирательности

ств(о)-еств(о) (брат-ств(о), казач-еств(о))

ур(а) (клиент-ур(а), десант-ур(а), магистрат-ур(а))

й (жуль-й-о, зверь-й-о)

Существительные с продуктивным суффиксом –изм- имеют значение «общественно-политическое, научное, идейное» (террор-изм, мистиц-изм, вещ-изм).

Трудные вопросы правописания окончаний различных частей речи. Окончание – изменяемая значимая часть слова, которая образует формы слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении.

Не все слова имеют окончание. Бывает, что окончание у слова есть, но его не видно и не слышно, т.е. оно не выражено буквами, звуками (нулевые окончания). Кроме того, окончание не всегда стоит в конце слова. В слове может быть два окончания. Иногда, чтобы выделить окончание приходится использовать фонетическую транскрипцию.

Чтобы выделить окончание, надо изменить слово:

изменить число : луг() – луг(а), трав(а) – трав(ы), смел() – смел(ы) ;

род: бел(ый) – бел(ое) – бел(ая), думающ(ий) – думающ(ая), сидел() – сидел(а);

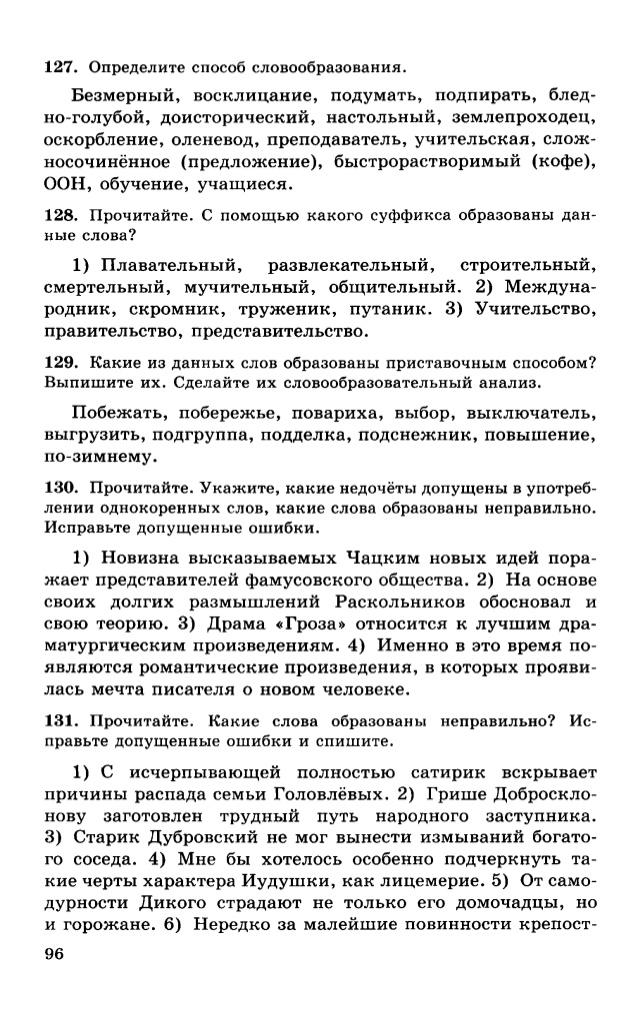

падеж: дом() – дом(а) – дом(у), син(ий) – син(его) – син(ему);

лицо: пиш(у) – пиш(ете) – пиш(ут).

Часть слова, которая изменяется при изменении формы слова, является окончанием.

Окончание не входит в основу слова, так как имеет только грамматическое значение.

Концы слов разных частей речи могут быть одинаковыми, но их окончания различны. Примеры:

маленькие и зрение - прилагательное маленькие и существительное зрение в конце слова имеют -ие. Изменяя прилагательное маленьк(ий) – маленьк(ая) -маленьк(ие), определяем меняющуюся часть – последние две буквы меняются, следовательно, -ие – окончание. Зрени(е) – зрени(я)- зрени(ем) - окончание -е.

зевая и злая - деепричастие зевая не имеет окончания, т.к. это неизменяемое слово, а прилагательное зл(ая) (зл(ой) – зл(ые)) имеет окончание -ая .

зря и земля - наречие зря не имеет окончания, т.к. это неизменяемое слово, а существительное земл(я) (земл(ёй) – земл(ю)) имеет окончание -я.

знамя и биология – существительные знам(я) (знамен(и)-знамен(ем)) и биологи(я) (биологи(ей)-биологи(ю)) имеют одинаковые окончания -я.

Окончание могут иметь только изменяющиеся части речи (склоняемые, спрягаемые или изменяющиеся по родам и числам):

С помощью окончания образуются формы изменяемых слов.

Окончание выражает различные грамматические значения частей речи:

число и падеж у имен существительных, числительных, личных местоимений (без предлога или с предлогом)

род, число, падеж у имен прилагательных, причастий, местоимений

лицо и число у глаголов в настоящем и будущем времени:

род и число у глаголов в прошедшем времени, у кратких прилагательных

Кроме различения форм слова, окончания иногда выполняют смыслоразличительную функцию:

хлеб(а) – хлебные злаки и хлеб(ы) – выпеченные из муки изделия; мужи – мужья, зубы – зубья, листы – листья.

Неизменяемые слова не имеют окончаний:

| Неизменяемые части речи | Примеры |

| деепричастия | видя, слыша, собирая, умываясь |

| наречия | наголо, весело, лучше, по-немецки, во-первых, невтерпёж, замуж |

| несклоняемые существительные (обычно заимствованные): | какао, колье, кашпо |

| несклоняемые прилагательные: | хаки, бордо,беж |

| прилагательные в сравнительной степени: | сильнее, выше |

| притяжательные местоимения, обозначающие принадлежность третьему лицу: | его, её, их |

| междометия и звукоподражания: | ура, ах! |

| Служебные части речи: |

| союзы | хоть |

| предлоги | около |

| частицы | пусть |

Гласные О - Ё после шипящих в различных морфемах. Правописание гласных -о-/-ё-, -е- после шипящих и ц зависит от того, в какой морфеме находится орфограмма.

I. В корне

1. В корне пишется ё, если можно подобрать такое слово, в котором было бы чередование ё с е.

Например:

чёрный — чернеть, жёлтый — желтеть.

Если слово с чередованием подобрать невозможно, в корне пишется о. Кроме того, в корне почти всех исконно русских слов всегда пишется е за исключением некоторых слов: крыжовник, вечор, шорох, шов, капюшон.

Также о пишется в корнях некоторых иностранных слов: шорты, шоколад, жокей, шоссе

2. Следует различать корни -жог- и -жёг-. Корень -жог- пишется в именах существительных, корень — в глаголах и отглагольных словах: ожог руки (имя существительное) — ожёг руку (глагол)

3. В корне после ц под ударением пишется о, без ударения — е, которую можно проверить, подобрать проверочное слово. Например:

II. В суффиксе

1. В суффиксе под ударением пишется о, без ударения — е. Например:

Исключение: ещё.

2. В заимствованном из французского языка суффиксе -ёр- всегда пишется ё. Например:

III. В окончаниях.

В окончаниях под ударением пишется о, бед ударения — е. Например:

Внимание! В глаголах и отглагольных словах во всех морфемах под ударением пишется ё. Например: ночёвка — от глагола ночевать; тушёный — от глагола тушить; печёт (глагол). Следует запомнить правописание следующих слов: шомпол, мажордом, трущоба, трещотка, чопорный, шорник, шофер, шо- колад, шоры, мажор, чокнутый, крюшон, жом, чащоба, чокаться, ужо, вечор.

Словообразовательные нормы русского языка. Морфемный строй языка, совокупность вычленяемых в словах морфем и их типы изучает морфемика. Основной объект исследования в морфемике – морфема (от греч. morphe - форма) – минимальная значимая часть слова.

В приведённом определении заключены две важнейшие для понимания сущности морфемы характеристики: 1) морфема обладает особым значением и 2) она минимальна, то есть нечленима.

Например, в слове разгрузка выделяется 4 значимые части: раз-груз-к-а. Каждая морфема обладает своим собственным значением. Корневая морфема –груз- несёт основное значение слова, общее для всех однокоренных слов; приставка раз- обозначает «результат действия, направленного на освобождение от чего-либо» (раз-грузить, раз-единить); суффикс –к- образует имя существительное от глагола разгрузить и выражать значение предметности (по-бел-к-а, посад-к-а); окончание –а- - показатель грамматического значения женского рода, единственного числа, именительного падежа.

В русском языке принято выделять два типа морфем: корневые и аффиксальные (приставка, суффикс, окончание). Аффиксы противопоставлены коню, так как корень – главная обязательная часть слова, носитель лексического значения, а аффиксальные морфемы выражают дополнительные значения – словообразовательные или грамматические.

В русском языке корневые морфемы сочетаются с аффиксами, но есть слова и без аффиксов (дом, лес, стол, завтра, мяу, пальто). Аффиксы же всегда употребляются лишь в составе слова и отличаются друг от друга по их положению относительно корня.

Префиксы (приставки) находятся перед корнем или перед другим префиксом (вы-ворачивать, по-на-вы-ворачивали). Префиксы присоединяются не к основе, а к слову, и поэтому присоединение приставки никогда не изменяет части речи производящего слова. Приставки придают выразительность существительным, например, красавица – рас-красавица, умница – раз-умница, модный – ультра-модный, сверх-модный, супер-модный.

Суффиксы всегда располагаются после корня или за другим суффиксом (болезн-енн-ый, болезн-енн-ость) и являются богатым источником для выражения эмоционально-экспрессивной оценки и стилистической окраски в русском языке (голос – голос-ищ-е, голос-ин-а, голос-оч-ек, голос-ин-ушк-а). Многочисленны суффиксальные образования существительных, обозначающих лицо (брат – брат-ан, брат-ец, брат-ок, брат-ишк-а, брат-ул-ечк-а).

По отношению к концу слова выделяется окончание (формально невыраженное – нулевое и формально выраженное, например, окончание женского рода, единственного числа и т.д.) (пришёл□- пришл-а).

Аффикс, находящийся после окончания, называется постфикс (побрить-ся). Аффикс между корнями сложного слова – интерфикс (пар-о-ход).

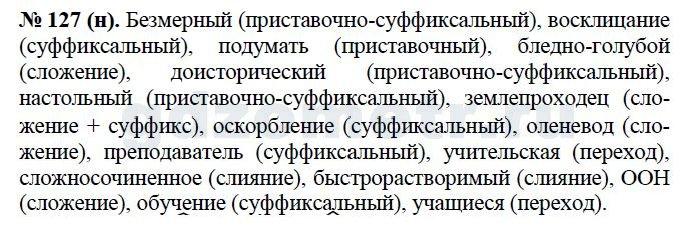

Основными способами словообразования в русском языке являются:

Приставочный (за-шёл, вы-ход);

Приставочно-суффиксальный (раз-вед-чик, подоконник);

Бессуфиксальный (сад, бант, брюква);

Сложение (землетрясение, тяжеловоз);

Переход одной части речи в другую (или конверсия) (проездной, обучающиеся);

Аббревиация (вуз, ЦУМ, АЗС)

Постфиксальный (умыть - умыться)

Суффиксально-постфиксальный (забота - заботиться)

План самостоятельной работы студентов

| № | Название этапа | Описание этапа | Цель | Время |

-

| Выполнение заданий для закрепления текущих теоретических и практических знаний | 1. Выполнение заданий. Приложение № 2

| Систематизация, закрепление материала, формирование умений, привитие аккуратности. Выработка умения использовать знания норм в своей речи | 25 |

-

| Конечный контроль | Выполнение заданий для конечного контроля. Приложение № 3 | Выяснение степени достижения цели занятия | 30 |

-

| Отчет | Студенты отчитываются о проделанной работе, доказывают свою точку зрения | Выработка умения аргументирование отстаивать свою точку зрения | 5 |

Приложение 1

Проверка домашнего задания

Приложение 2

Задания для закрепления знаний

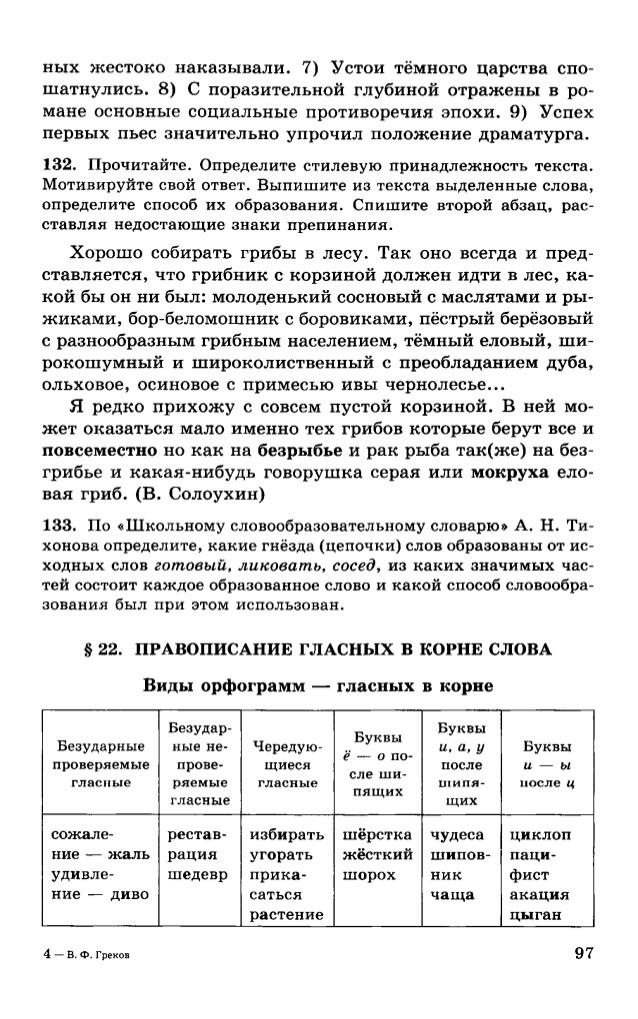

Задание 1. Спишите, вставьте пропущенные буквы.

Диалектное ч_канье, ч_боты, дать пощ_чину, тысч_нка, ж_лоб, недож_г кирпича, ж_лтый, ш_рох, ч_рный, врач_м, раскорч_вка, зайч_нок, дириж_р, воротнич_к, ретуш_р, мелоч_вка, шов, веч_рка, жонгл_р, расч_ска, внуч_к, ш_рстка, сверч_к, испеч_м, точ_ный, туш_нка, свеж_, волч_нок, уч_ба, ш_ковый, ноч_вка, молодож_ны.

Беч_вка – алыч_вка (настойка), деш_вый – ковш_вый, лиш_н – смеш_н, луч_м – печ_м, печ_нка – собач_нка, плеч_м – прич_м – ключ_м, стриж_м (птицей) – стриж_м (волосы), трещ_тка – щ_тка, туш_нка – рубаш_нка.

Упражнение

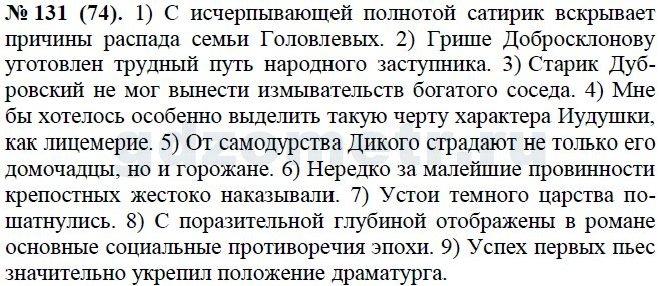

Приложение 3

Задания для конечного контроля новых знаний

Эталоны ответов

Приложение 2

Задание 1.

Диалектное чоканье, чёботы, дать пощёчину, тысчонка, жёлоб, недожог кирпича, жёлтый, шорох, чёрный, врачом, раскорчёвка, зайчонок, дирижёр, воротничок, ретушёр, мелочёвка, шов, вечёрка, жонглёр, расчёска, внучок, шёрстка, сверчок, испечём, точёный, тушёнка, свежо, волчонок, учёба, шоковый, ночёвка, молодожёны.

Бечёвка – алычовка (настойка), дешёвый – ковшовый, лишён – смешон, лучом – печём, печёнка – собачонка, плечом – причём – ключом, стрижом (птицей) – стрижём, трещотка – щётка, тушёнка – рубашонка.

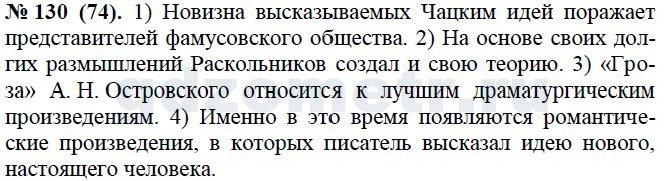

Упражнение 126.

Приложение 3

Критерии оценки

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении заданий, учитываются при выведении оценки.

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за работу, в которой допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется за работу, в которой допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

При большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1».