МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ РО «Ростовский строительно-художественный техникум»

Методическая разработка учебного занятия по дисциплине химия

с использованием технологии развития критического мышления в рамках повышения эффективности и качества образовательного процесса при реализации компетентностного подхода

преподаватель химии:

_Барнагян Наталья Викторовна

Содержание

Введение………………………………………………………………………......3

Компетентностный подход в образовании…………………………3

Основные идеи компетентностного подхода…………………………3

Сущность понятий «компетенция» и «компетентность»…………….3

Ключевые образовательные компетенции……………………………4

Общие принципы компетентностного подхода..............4-5

Реализация компетентностного подхода………...……………....5-7 Методическая разработка учебного занятия по дисциплине химия с использованием технологии развития критического мышления..9-13

Литература…………………………………………………………….

Введение

Образованный человек в современном обществе – это не только и не столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания и применять их в любой ситуации. Молодой специалист должен уметь адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. Речь идет о формировании у обучающихся современных ключевых компетенций.

Компетентностный подход в образовании большинством исследователей (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, Б. И. Хасан, Г. К. Селевко, Д. Равен и др.) рассматривается как комплексная ориентация образования на достижение интегрированного результата в образовании: одобряемых обществом ценностных ориентаций, достаточно высокого уровня знаний, умений и навыков, осведомленности, опыта, развитых способностей, готовности к жизни и деятельности в различных сферах. Такой подход является альтернативой односторонне-предметной ориентации образования.

Компетентностный подход в образовании

Компетентностный подход – это подход к исследованию, проектированию и организации образовательного процесса, ключевой категорией которого выступает понятие «компетенция». Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности.

В связи с практической ориентированностью современного образования основным результатом деятельности образовательного учреждения должен стать набор ключевых компетентностей, сформулированных Андреем Викторовичем Хуторским, доктором педагогических наук, директором Института образования человека:

Ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.

Общекультурная - осведомленность обучающегося в особенностях национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологических основах семейных, социальных, общественных явлениях и традициях, роли науки и религии в жизни человека, их влиянии на мир, эффективных способах организации свободного времени.

Учебно-познавательная - готовность обучающегося к самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты от домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятностных, статистических и иных методов познания.

Информационная - готовность обучающегося самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.

Коммуникативная - включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, предусматривает навыки работы в группе, владение различными специальными ролями в коллективе. Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и т. д.

Социально-трудовая - владение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении.

Личностная (самосовершенствование) - готовность осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие.

Компетентностный подход не отрицает необходимости формировать знаниевую базу и комплекс навыков и умений, а также элементов функциональной грамотности (социально приемлемых алгоритмов действия в типичных ситуациях). При компетентностном подходе к уроку изменяются функции обучающегося и его статус в учебном процессе. Обучающийся становится не только объектом, но и субъектом обучения. Этому могут способствовать активные формы и методы обучения.

Каковы же общие принципы компетентностного подхода:

1. Смысл образования заключается в том, чтобы развивать у обучающихся способность самостоятельно принимать решения на основе полученного опыта.

2. Содержанием обучения становятся действия и операции, соотносящиеся с навыками, которые нужно получить.

3. Необходимо создавать условия для формирования у обучающегося опыта самостоятельного решения поставленных проблем.

4. Оценка результатов обучения основана на анализе уровня образованности, достигнутого обучающимся, т.е. на уровне его компетенций.

Знания в обучении перестают играть главную роль (вызубрил, молодец!). Знания, безусловно, важны, однако главная задача образования – научить обучающегося пользоваться этими знаниями для решения различных проблем.

Качественные изменения в образовании в свете требований новых ФГОС требуют корректировки целей, задач, направлений обучения, воспитания, развития обучающихся в соответствии с инновационными преобразованиями учебно- воспитательной системы.

Отличия компетентностного подхода к обучению от традиционного

| Традиционный подход | Компетентностный подход |

| Цель обучения Передача/приобретение теоретической суммы преимущественно абстрактных ЗУНов, составляющих содержание образования | Цель обучения Ориентация на практическую составляющую содержания образования, обеспечивающую успешную жизнедеятельность (компетенции)

|

| Формула результата образования | Формула результата образования

|

| Характер образовательного процесса | Характер образовательного процесса

|

| Доминирующий компонент процесса | Доминирующий компонент процесса

|

| Характер контрольных процессов | Характер контрольных процессов |

Реализация компетентностного подхода

Алгоритм построения учебного занятия в системе компетентностного образования

1-й этап – целеполагание. Определяется место учебного занятия, устанавливаются цели и основные задачи.

2-й этап – проектирование и его компетентная интерпретация. На нём происходит

разделение содержания учебного занятия на составляющие компетенции:

теория – понятия, процессы, формулы, личности, факты и т.п.;

практика – умения и навыки, отрабатываемые при изучении данной темы, практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям;

воспитание – нравственные ценности, категории, оценки, формирование которых возможно на основе материала данной темы;

установление связей внутри содержания (этапы формирования компетенции, определение логики нового содержания образования);

прогнозирование форм предъявления этапов, при которых формируются компетенции, результатов и их происхождения.

3-й этап – выбор формы организации учебно-познавательной деятельности. Компетентностный подход ориентирован на организацию учебно-познавательной деятельности посредством моделирования разнообразных ситуаций в различных сферах жизнедеятельности личности. При данном подходе отдаётся предпочтение творческому уроку, основная задача которого в отличие от традиционного урока – организовать продуктивную деятельность. Основные характеристики творческого урока:

Исследовательский метод и вид деятельности;

Отсутствие строгого плана, допущение ситуативности в структуре урока;

Многообразие подходов и точек зрения;

Самопрезентация и защита творческого продукта, а не внешний контроль;

Предоставление возможности выбора пути, траектории освоения нового знания.

4-й этап – подбор методов и форм обучения (какими учебно-практическими действиями знание преобразуется в способ деятельности).

На заключительном, 5-м этапе, преподаватель подбирает диагностический инструментарий (первичный, промежуточный, итоговый) для проверки уровней освоения компетенции, а также процедур анализа и коррекции.

Что даёт компетентностный подход?

Согласованность целей обучения, поставленных педагогами, с собственными целями обучающихся.

Подготовку к сознательному и ответственному обучению в дальнейшем,

Подготовку обучающихся к успеху в жизни,

Повышает степень мотивации учения,

Не в теории, а на практике обеспечивает единство учебного и воспитательного процессов.

Основные составляющие деятельности педагога, направленные на организацию работы по формированию ключевых компетенций

1.Поощрять за попытки что-то сделать самостоятельно.

2.Демонстрировать заинтересованность в успехе по достижению поставленных целей.

3.Побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей.

4.Побуждать к выражению своей точки зрения, отличной от окружающих.

5.Побуждать к опробованию других способов мышления и поведения.

6.Создавать разные формы мотивации, позволяющие включать в мотивированную деятельность разных обучающихся и поддерживать их активность.

7. Создавать условия для проявления инициативы на основе собственных представлений.

8.Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы.

9. Учить задавать вопросы и высказывать предположения.

10.Учить выслушивать и стараться понять мнение других, но иметь право не соглашаться с ним.

11.Доводит до полного понимания обучающимися критериев оценки результатов их работы.

12.Учить осуществлять самооценку своей деятельности и ее результатов по известным критериям.

13.Учить работать в группе, понимать конечный результат совместной деятельности, выполняя свою часть работы.

14.Позволять обучающимся брать на себя ответственность за конечный результат.

15.Показывать, что лежит в основе эффективной работы группы.

16.Показывать обучающимся как можно самостоятельно учиться и придумывать что-то новое.

17.Поддерживать обучающихся, когда они делают ошибки и помогать справляться с ними.

18.Демонстрировать обучающимся, что осознание того, что я чего-то «не знаю», «не умею», или «не понимаю» не только не стыдно, но является первым необходимым шагом к «знанию, умению и пониманию».

Реализация компетентностного подхода в обучении возможна через деятельностные технологии, в основе которых лежит планирование и организация учебного процесса, в котором главное место отводится активности и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. Поэтому, при изучении материала по химии серьезное внимание необходимо уделять самостоятельной работе с учебным и оригинальным текстом, что позволит развить умение работать с проблемами и искать пути их решения, умение действовать в неопределенной ситуации, самостоятельно добывая недостающую информацию.

В арсенале инновационных педагогических средств и методов, обеспечивающих реализацию компетентностного подхода профильного обучения, особое место занимает технология развития критического мышления, позволяющая активизировать интеллектуальную и эмоциональную деятельность обучающихся. Под термином «критическое мышление» понимается система мыслительных характеристик и коммуникативных качеств личности, позволяющих эффективно работать с информацией. Данная технология направлена на развитие обучающихся, основными показателями которых являются оценочность, собственное мнение и рефлексия суждений

Особенности технологии развития критического мышления:

*учебный процесс, строится на закономерностях взаимодействия личности и информации, закономерностях и механизмах процессов познания;

*на этапах технологии могут применяться разнообразные формы и стратегии работы с текстом, организация дискуссий;

*особенности технологии позволяют всё обучение проводить на основе принципов сотрудничества, совместного планирования и рефлексии.

Методическая разработка учебного занятия по дисциплине "Химия" с использованием технологии развития критического мышления

Урок по дисциплине "Химия"

Раздел "Органическая химия"

Тема "Азотсодержащие органические соединения. Полимеры"

Тема урока. "Белки"

Тип урока:

Урок "открытия" нового знания, с использованием технологии развития критического мышления в системе личностно ориентированного обучения.

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий.

Содержательная цель: формирование системы химических понятий.

Задачи обучения: Формирование общих компетенций, познавательного интереса обучающихся, умения различать классы органических соединений по их специфическим реакциям. Спрогнозировать и опытным путем выявить химические свойства, продемонстрировать красоту процесса познания, почувствовать радость от результатов проведенных экспериментов. Создать положительное эмоциональное отношение к учебе.

Задачи воспитания: Воспитание потребности в знаниях о тех веществах, с которыми мы соприкасаемся в жизни. Посредством химического эксперимента прививать навыки трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и реактивам, аккуратности.

Задачи развития: Развитие умения формулировать проблему, определять цель, выдвигать и проверять гипотезу; умение наблюдать, сравнивать изучаемые явления, выявлять причинно-следственные связи, выделять внутри дисциплинарные и междисциплинарные связи; делать выводы; развивать доказательную речь, используя химическую терминологию. Развивать коммуникативные компетентности обучающихся.

Междисциплинарные связи:

Биология. Раздел 1 — Учение о клетке.

- Тема «Строение и функции клетки»

- Тема «Химическая организация клетки»

- Тема «Обмен веществ и превращение энергии в клетке»

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров.

- Тема «Принципы и правила здорового питания»

Наглядно-иллюстративный материал:

1. раздаточный материал:

раствор яичного белка

р-р NaOH

р-р CuSO4

C2H5OH

CH3COOH

шерсть

HNO3 (конц.)

штатив с пробирками

спиртовка, спички

пробиркодержатель

пипетки, колбы, стеклянные палочки.

2. инструктивные карты

3. учебники О.С.Габриелян, химия для профессий и специальностей естественнонаучного профиля, справочники, распечатки по теме (Приложения)

План проведения урока

Организационный этап (2 мин)

Актуализация знаний (5 мин)

Целеполагание (5 мин)

Основная часть урока (25 мин)

Стадия рефлексии (5 мин)

Домашнее задание

Ход урока

1.Организационный этап (2 мин)

-приветствие

- проверка готовности к занятию

2. Актуализация знаний (5 мин)

Беглый опрос по теме «Аминокислоты»

Какие органические вещества называются аминокислотами? (органические соединения, молекулы которых содержат карбоксильную - СООН и аминогруппу - NH2 )

Можно ли аминокислоты назвать веществами амфотерными? (да, можно)

В чем проявляется двойственный характер аминокислот? (проявляют как кислотные свойства, обусловленные наличием в их молекулах карбоксильной группы, так и основные свойства, обусловленные аминогруппой)

В чем заключается биологическая роль аминокислот? (исходные вещества для построения полипептидов и белков)

Целеполагание (5 мин)

СТАДИЯ ВЫЗОВ ПРИЕМ КЛАСТЕР

Преподаватель: мы приступаем к изучению веществ называемых белками; записывает ключевое слово в центре доски.

Обучающимся предлагается записать слова и предложения, которые приходят на ум в связи с данной темой.

По мере того, как возникают идеи, устанавливаются связи между ними.

белки в природе функции

строение ? свойства ?

Преподаватель:

Кто знает формулу белка?

Кто может объяснить почему белки выполняют так много разных функций?

Какими свойствами обладают белковые молекулы?

Наша задача найти ответы на эти вопросы. Для этого воспользуемся предложенными вам различными источниками.

Но предварительно разделимся на группы по 5 человек.

Каждая группа получает:

учебники (О.С.Габриелян, химия для профессий и специальностей естественнонаучного профиля), справочники, распечатки по теме;

образец белка (р-р яичного белка)

набор реактивов

инструкционную карту проведения эксперимента

Основная часть урока (25 мин)

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРИЁМ «ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ ВОПРОСЫ»

Задание всем группам:

1. Изучить теоретический материал о строении и свойствах белков.

2. Выполнить лабораторный эксперимент. Проделать реакции характерные для белков (по инструкции), результаты занести в рабочую тетрадь.

3. Составить вопросы по данной теме, которые вы хотите задать другим рабочим группам, оформив задание в форме таблицы:

| Тонкие вопросы (3 вопроса) Требуют однозначного ответа | Толстые вопросы (3 вопроса) Требуют развернутого ответа |

| пример |

| 1. Что является мономером белка? (Ответ: аминокислоты) | 1. Какие причины могут привести к разрушения белка? (Ответ: нагревание, действие кислот и щелочей, солей тяжелых металлов, радиация идр.) |

Стадия осмысления завершается ответами на вопросы сформулированные другими группами

(каждая группа выбирает кому хочет задать вопрос, если ответа нет, то отвечают сами)

5. Стадия рефлексии (5 мин)

Преподаватель: Давайте посмотрим какие вопросы мы поставили в начале урока. Нашли ли мы на них ответы?

Обучающиеся проговаривают ответы (строение и свойства белка)

Преподаватель: А теперь задание всем группам: составьте синквейн по теме «Белки»

СХЕМА: 5 строчек

1-ая строчка Существительное

2-я Два прилагательных

3-я Три глагола

4-я Фраза из 4-х слов

5-я Синоним или метафора к первому слову

Пример:

Белки

фибриллярные, глобулярные

синтезируются, денатурируют, окрашиваются

полимеры состоящие из аминокислот

Жизнь

Преподаватель предлагает каждой группе озвучить синквейн; оценить результаты своей работы. Выставляет оценки.

Домашнее задание: параграф 6.3 стр. 214-217 Вопросы для самоконтроля

Что такое белки?

Перечислить виды пространственной конфигурации белков?

Какую роль играют водородные связи в строении белковых молекул?

Охарактеризуйте физические свойства белков.

Какие реакции характерны для белков?

Что такое денатурация белков?

Какие функции выполняют белки в организме?

Литература:

1. Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию: Мат. семинара /Под ред. А.В.Великанова.

2. Хуторской А. Ключевые компетенции. Технология конструирования //Народное образование.-

3. http://biofile.ru/bio/2189.html

4. http://studopedia.ru/16_79654_belkovie-veshchestva.html

5. http://steelbros.ru/threads/Белки-и-их-функции.15/

6.http://edu.dvgups.ru/metdoc/enf/himij/himij/metod/organ_him/mal_4.htm

Приложение 1.

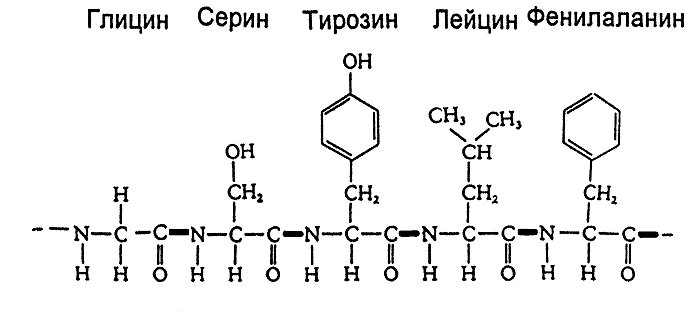

Белки представляют собой большие молекулы, состоящие из сотен и тысяч элементарных звеньев - аминокислот. Такие вещества, состоящие из повторяющихся элементарных звеньев — мономеров, называются полимерами. Соответственно белки можно назвать полимерами, мономерами которых служат аминокислоты.

Все белки сильно различаются между собой по качественному и количественному составу различных аминокислот, по взаиморасположению аминокислотных остатков.

В тканях и органах человека и животных могут синтезироваться 12 α-аминокислот (заменимые аминокислоты), 8 α-аминокислот в организме человека и животных не синтезируются (незаменимые аминокислоты) и должны поступать в организм с пищей.

Классификация белков.

В настоящее время существует несколько классификаций белков:

- по степени сложности;

- по растворимости в отдельных растворителях;

- по форме молекул.

По степени сложности белки делят на:

- простые белки (протеины);

- сложные белки (протеиды).

Протеины – соединения, в состав которых входят остатки только аминокислот.

Протеиды – соединения, состоящие из белковой и небелковой частей. При гидролизе они дают аминокислоты и вещества небелковой природы (например, фосфорную кислоту, углеводы и т.д.).

В зависимости от состава небелковой части протеиды делятся на группы:

1.нуклеопротеиды – соединения, которые гидролизуются на простой белок и нуклеиновые кислоты. Входят в состав протоплазмы, клеточных ядер, вирусов. Нуклеиновые кислоты относятся к важнейшим биополимерам, которым принадлежит огромная роль в наследственности.

2.фосфопротеиды – соединения, которые гидролизуются на простой белок и фосфорную кислоту. Им принадлежит важная роль в питании молодого организма. Пример: - казеин - белок молока.

3.гликопротеиды – соединения, которые гидролизуются на простой белок и углевод. Содержатся в различных слизистых выделениях животных.

4.липопротеиды – соединения, которые гидролизуются на простой белок и липиды. Принимают участие в формировании клейковинных белков. В большом количестве содержатся в составе зерен, протоплазме и мембранах клеток.

5.хромопротеиды – соединения, которые гидролизуются на простой белок и красящее вещество. Например, гемоглобин крови распадается на белок глобин и сложное азотистое основание, содержащее железо.

Имеются и другие группы сложных белков.

По растворимости в отдельных растворителях белки делят на:

- растворимые в воде;

- растворимые в слабых солевых растворах;

- растворимые в спиртовых растворах;

- растворимые в щелочах и т.д.

Протеины по этой классификации делят на:

1. альбумины - белки хорошо растворимые в воде. Имеют относительно небольшую молекулярную массу. Входят в состав белка яйца, крови, молока. Типичный представитель альбуминов - белок яйца.

2. глобулины – белки нерастворимые в воде, но растворяющиеся в разбавленных водных растворах солей. Это очень распространенные белки - они составляют большую часть семян бобовых и масличных культур, входят в состав крови, молока, волокон мышечных тканей. Представителем глобулинов животного происхождения является лактоглобулин молока.

3. проламины – белки нерастворимые в воде, но растворяющиеся в растворе этанола (60-80%). Это характерные белки семян злаков, например: глиадин - пшеницы и ржи, зеин – кукурузы, авенин - овса, гордеин – ячменя.

4. глютелины – белки нерастворимые в воде, но растворяющиеся в растворах щелочей. Входят в состав растительных белков. Из них следует выделить оризенин из семян риса и глютенин клейковидных белков пшеницы.

Помимо вышеуказанных групп, к протеинам также относят:

-протамины (входят в состав спермы и икры рыб);

-гистоны (входят в состав многих сложных белков);

-склеропротеины (к этой группе относятся белки опорных и покровных тканей организма: кости, кожа, связки, рога, ногти, волосы).

Приложение 2

Строение белковых молекул

Полипептидную теорию строения белков предложил немецкий химик Э. Фишер в начале XX в.

(4 уровня структурной организации)

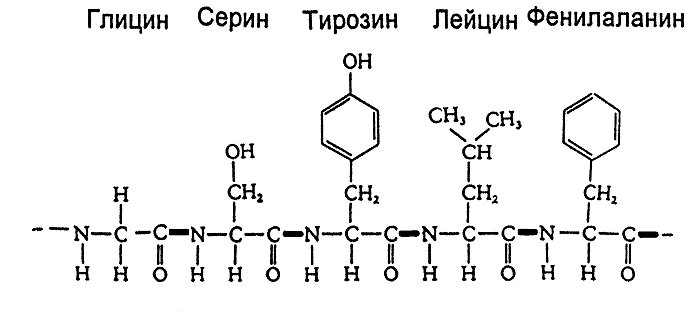

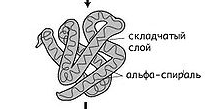

Первичная структура – это полипептидная цепь линейной формы из последовательно соединенных пептидной связью (– CO – NH –) аминокислот.

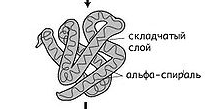

Вторичная структура - это спираль, которая образуется в результате скручивания полипептидной цепи за счет водородных связей.

Третичная структура- пространственная конфигурация спирали – «глобула»

Четвертичная структура - способ совместной укладки нескольких полипептидных цепей

Приложение 3

Функции белков в организме

Белки являются основой всего живого на Земле и выполняют в организмах многообразные функции.

| 1 . Пластическая

| Строительный материал клетки

| Белки составляют основу строения клетки: коллаген соединительной ткани, кератин волос, ногтей и кожи, эластин сосудистой стенки. В комплексе с липидами (преимущественно фосфолипидами) белки участвуют в построении мембран клеток и внутриклеточных образований.

|

| 2. Транспортная

| При участии белков происходит связывание и доставка (транспорт) различных веществ от одного органа к другому.

| Например, гемоглобин (перенос О2 и СО2) Так, белок эритроцитов крови гемоглобин соединяется в легких с кислородом, превращаясь в оксигемоглобин. Достигая с током крови органов и тканей, оксигемоглобин расщепляется и отдает кислород, необходимый для обеспечения окислительных процессов в тканях

|

| 3. Защитная

| Белки обеспечивают связывание и обезвреживание веществ, поступающих в организм или появляющихся в результате жизнедеятельности бактерий и вирусов.

| Белки иммунной системы (иммуноглобулины – ответственные за иммунитет, интерфероны – противовирусные белки), а также белки системы свертывания крови (тромбин, фибриноген).

|

| 4. Энергетическая

| Снабжают организм энергией.

| Большое значение имеют пищевые и запасные белки, которые снабжают организм энергией. При расщеплении 1 г белка освобождается 17,6 кДж энергии

|

| 5. Каталитическая

| Ускоряют протекание химических реакций в организме.

| Все ферменты по своей химической природе являются белками. Ферменты катализируют (ускоряют) реакции: - расщепления сложных молекул (катаболизм) и их синтеза (анаболизм); - репликации и репарации ДНК и синтезе РНК; - фермент пепсин, расщепляют белки в процессе пищеварения.

|

| 6. Сократительная

| Выполняет все виды движений, к которым способны клетки и организмы.

| Сокращение и расслабление сердца, движение других внутренних органов. Сокращение мышц (сгибание, разгибание конечностей). Движение ресничек и жгутиков.

|

| 7. Регуляторная

| Регулируют обменные процессы.

| Гормоны, например, инсулин (обмен глюкозы),который регулирует концентрацию глюкозы в крови и фактор некроза опухолей, и передаёт сигналы воспаления между клетками организма.

|

Белки — необходимая составная часть пищи человека, отсутствие или недостаток их в пище может вызвать серьезные заболевания. Обратите внимание на схему, отражающую превращения белков в организме.

Приложение4

Состав и биологическое значение белков

Среднее содержание химических элементов в белках:

С (углерод)- 50-55%; О ( кислород) – 19-24%; N ( азот) – 15-18%; Н ( водород)- 6-8 %; S ( сера) – 0,3- 2,5%; Р ( фосфор) – до 0-5%.

В состав белков могут входить хлор, фтор, йод, а также металлы: цинк, магний, железо, медь.

Средняя масса белковых молекул Огромна

Альбумин – белок яйца C237H386O78N58S2 = 5.354;

Белок молока – C1864H3012O576N468S21=41.820

Одно звено гемоглобина – C738H1160O208N203S2Fe=65.224

Белки входят в состав мозга, всех внутренних органов, скелета и суставов, кожи, волосяного покрова и т. д. В крови в растворенном виде содержится белок гемоглобин, обеспечивающий перенос кислорода по всему организму. Многие белки выполняют роль ферментов ― катализаторов обмена веществ в живых организмах. В растениях белки концентрируются в основном в семенах. Белковый обмен тесно взаимосвязан с обменом углеводов и нуклеиновых кислот. Существенное влияние на белковый обмен оказывает характер питания, качественный и количественный белковый состав пищи. Источниками белков могут служить не только животные продукты (мясо, рыба, яйца, творог), но и растительные, например, плоды бобовых (фасоль, горох, соя, арахис, которые содержат до 22-23 % белков по массе), орехи и грибы. Однако больше всего белка в сыре (до 25 %), мясных продуктах (в свинине 8–15 %, баранине 16-17 %, говядине 16-20 %), в птице (21 %), рыбе (13-21 %), яйцах (13 %), твороге (14 %). Молоко содержит 3 % белков, а хлеб 7-8 %. Среди круп чемпион по белкам ― гречневая (13 % белков в сухой крупе), поэтому именно ее рекомендуют для диетического питания. Чтобы избежать «излишеств» и в то же время обеспечить нормальную жизнедеятельность организма, надо, прежде всего, дать человеку с пищей полноценный по ассортименту набор белков. Если белков в питании недостает, взрослый человек ощущает упадок сил, у него снижается работоспособность, его организм хуже сопротивляется инфекции и простуде. Что касается детей, то они при неполноценном белковом питании сильно отстают в развитии: дети растут, а белки ― основной «строительный материал» природы. Каждая клетка живого организма содержит белки. Мышцы, кожа, волосы, ногти человека обмене веществ и обеспечивают размножение живых организмов. Присутствие протеинов в кремах против морщин, тониках, пене для ванны и др. оберегает кожу от высушивания, придает ей мягкость и упругость. Применяются протеины также в косметических средствах для ногтей. Являются активными веществами в средствах ухода за волосами (лечебные бальзамы, кондиционеры для волос). Благотворно действуют на нарушенную структуру волос, укрепляют их корни.

Таким образом, можно сказать белки = жизнь.

Приложение5

Лабораторная работа «Свойства белков»

Реактивы: раствор яичного белка, разбавленная уксусная кислота, раствор NaCl 10 %, раствор ацетата свинца Pb(CH3COO)2 10 %, Кислота азотная конц. HNO3, раствор гидроксида натрия NaOH 10 %, раствор сульфата меди CuSO4 5 %.

Оборудование: колбы, спиртовка, держатель, пробирки, стеклянные палочки

ОПЫТ 1. ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРАЦИЯ БЕЛКА

К 2-3 мл. раствора белка прилить 1 мл. раствора уксусной кислоты и 10 капель раствора хлорида натрия. Полученную смесь довести до кипения используя спиртовку. Наблюдать образовавшиеся хлопья белка.

Проба с кипячением в присутствии разбавленной уксусной кислоты и хлорида натрия дает возможность открыть белок при наличии одной его части в100000 частях воды.

ОПЫТ 2. КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА БЕЛКИ а) Биуретовая реакция (распознавание в молекуле белка пептидных связей)

Налейте в пробирку 1-2 мл. раствора белка. Добавьте 1-2мл. 10% раствора гидроксида натрия и 2-3 капли раствора сульфата меди (II). Пробирку встряхните, наблюдайте изменение цвета.

б) Ксантопротеиновая реакция (обнаружение бензольных ядер)

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила техники безопасности. Вы работаете с концентрированной кислотой.

Налейте в пробирку 1-2 мл. раствора белка и добавьте по капля 0,5 мл. концентрированной азотной кислоты. Смесь осторожно нагрейте до появления жёлтого осадка. (греч. «ксантос» - «желтый»). Если на кожу попадают капли концентрированной азотной кислоты, они вызывают появление желтых пятен. Это – результат ксантопротеиновой реакции с белками кожи.

Результаты работы оформить в виде таблицы: