Содержание

Введение 3

Основная часть 4

Заключение 8

Список использованной литературы 9

Введение

Методическая разработка представляет собой конспект открытого урока русского языка и культуры речи.

В процессе повторения и систематизации материала осуществляется проверка знаний и умений употребления в речи таких понятий, как лексическое значение слова, прямое и переносное значение, сфера употребления, лексическая сочетаемость, иноязычные слова, а также выявляются взаимосвязи разделов русского языка.

В данной разработке используются раздаточные печатные материалы, мультимедийные средства, презентация «Лексика», словесное сопровождение.

Методическая разработка рекомендуется для использования учителями общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а также преподавателями русского языка системы СПО.

Термин лексика (гр. lexikos - словесный, словарный) служит для обозначения словарного состава языка. Он используется также и в более узких значениях: для определения совокупности слов, употребляемых в той или иной функциональной разновидности языка, в отдельном произведении писателя и даже одного человека.

Лексикологией (гр. lexis - слово + logos - учение) называется раздел науки о языке, изучающий лексику. Лексикология может быть описательной, или синхронической (гр. syn - вместе + chronos - время), тогда она исследует словарный состав языка в его современном состоянии, и исторической, или диахронической (гр. dia - через + chronos - время), тогда ее предметом является развитие лексики данного языка.

В задачи лексикологии входит изучение значений слов, их стилистической характеристики, описание источников формирования лексической системы, анализ процессов ее обновления и архаизации. Объектом рассмотрения в этом разделе курса современного русского языка является слово как таковое. Слово находится в поле зрения и других разделов курса.

Основная часть

Разработка урока «Слово, его лексическое значение»

Цели урока: обобщить знания по теме «Лексика», закрепить навыки правописания; дать понятие о сферах употребления русской лексики; различиях исконно русской и заимствованной лексики; формировать активный и пассивный словарь (неологизмы, историзмы, архаизмы, общеупотребительная лексика).

Слово только на первый взгляд кажется простой и понятной единицей языка. При внимательном исследовании оно предстаёт сложнейшей структурой с неисчерпаемым содержанием.

Л. Крысин

Ход урока

I. Обобщение знаний по теме «Лексика».

1. Что такое лексика? Дайте понятие этого термина.

2. Как называется раздел языкознания, где изучается лексика?

3. Как вы понимаете лексическое значение слова?

4. Какие вы знаете словари, дающие толкование слов?

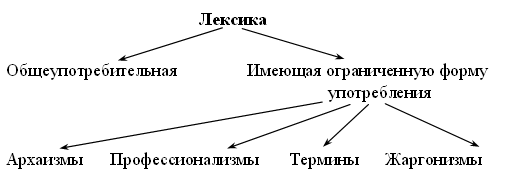

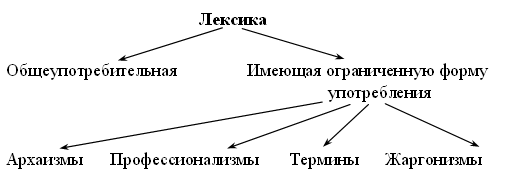

5. Что называется лексикой общеупотребительной и лексикой, имеющей ограниченную сферу употребления слов?

6. Какие пласты входят в состав лексики, имеющей ограниченную сферу употребления? Кратко охарактеризуйте каждый из них.

7. Какие слова относятся к историзмам, архаизмам?

8. Какие слова относятся к неологизмам? Как они появились?

II. Составление схемы – конспекта изложенного материала.

(слайд)

Вариант схемы.

III. Анализ текста.

(Слайд)

Услышьте все, живущи в мире,

Убогих и богатых сонм,

Ходящи в рубище, в порфире,

Склонитеся ко мне челом!

Язык мой истину вещает,

Премудрость сердце говорит;

Что свыше дух святой внушает,

Моя то мира днесь звучит.

Г. Р. Державин

1. Определить стиль текста.

2. Укажите значение в нём устаревшей лексики.

3. Выделить антонимы, синонимы. Привести синонимические ряды, установить признак, по которому слова составляют тот или иной синонимический ряд.

4. Выделить устаревшие слова, формы слов и выражения. Отнести их к историзмам или архаизмам. У архаизмов указать современный синоним.

5. Произвести фонетический разбор слова вещает. Установить соотношение букв и звуков в этом слове и найти значение йотированных букв.

IV. Лабораторная работа.

Сравнение портретных характеристик тургеневских и гончаровских героев (поэтичность художественных деталей, обилие эпитетов в пейзажах и т. д.); отметить субъективность описания И. С. Тургенева.

V. Тематический тест.

1. Выберите слово, лексическое значение которого – состояние. (слайд)

Бесконечность.

Усталость.

Словесность.

2. Выберите слово, лексическое значение которого – действие, процесс.

Растение.

Стремление.

3. Три слова в этом предложении называют... Что?

Как шитый полог, синий свод пестреет частыми звёздами (М. Цветаева).

Действие.

Признак.

Состояние.

4. Если слова могут объединяться в тематические группы, называя круг близких явлений, предметов, действий, то какое слово «лишнее»?

Коньки. 3. Плавать.

Сосульки. 4. Снегурочка.

5. Каким словом можно заменить выделенное слово?

В накалённой Туркмении... археологи извлекали из праха множество глиняных остраконов. На их поверхности были обнаружены намазанные краской черты таинственных знаков.

О чём говорят эти письмена?

Дощечек.

Черепков.

6. Одинаково ли лексическое значение дом в следующих предложениях? (слайд)

1. Мне жалко, что теперь зима и комаров не слышно в доме

(О. Мандельштам).

– Наши семьи дружат домами.

2. Вот моя деревня, вот мой дом родной (И. Суриков).

– ...И вдруг перед собою с холма господский видит дом (А. С. Пушкин).

А. Да.

Б. Нет.

7. Укажите слово, имеющее прямое значение.

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна.

На печальные поляны

Льёт печально свет она (А. С. Пушкин).

Луна.

Льёт.

8. Определите слово, имеющее омоним.

Стекло.

Стена.

9. Отметьте синонимический ряд, в котором выражаются различные оттенки значения.

Робкий, несмелый, боязливый.

Обманщик, плут, пройдоха.

Скорый, стремительный, проворный, быстрый.

10. Отметьте синонимы, которые принадлежат разным стилям речи.

Блестеть, сиять, светить.

Печаль, кручина.

Давно, когда-то, некогда.

11. Кто может «лаять, тявкать, скулить, завывать»? (слайд)

1. Пёс.

2. Ветер.

12. Сколько слов в предложении имеют переносное значение?

Перо его местию дышит... (А. С. Пушкин).

1. Перо.

2. Перо, дышит.

13. Сравните выделенные слова и определите, чем они являются.

Противотанковая мина – насмешливая мина.

Многозначные слова.

Омонимы.

14. Найдите книжное слово.

Каморка.

Комнатка.

Обитель.

15. Найдите разговорное слово.

Скупиться.

Жадничать.

16. Сравните выделенные слова и определите, чем они являются. (слайд)

Преступить закон – приступить к делу.

Антонимы.

Синонимы.

Омонимы.

17. Допишите пропущенный антоним.

Ты богат, я очень…

Ты прозаик, я поэт (А. Пушкин).

Важен.

Беден.

18. Одинаковы ли антонимы у прилагательного богатый в словосочетаниях?

Богатый дом; богатый урожай.

1. Да.

2. Нет.

19. Определить антоним к прилагательному бледный в значении «слабо окрашенный».

Яркий.

Румяный.

Выразительный.

20. Какие слова использованы в предложении?

Это была не просто тишина, а безмолвие окружающей природы.

Синонимы.

Антонимы.

21. Определите значение фразеологизма. (слайд)

Через каждые полчаса на судах отбивали склянки, оглашая море разнотонным перезвоном колокола (А. Новиков-Прибой).

Обозначить время (полчаса).

Выбросить ненужные предметы.

22. Охарактеризуйте выделенные слова.

В Архангельской области облака называют небесья.

Темь от нависших туч – бухмарь (Г. Коновалов).

Устаревшие слова.

Диалектизмы.

23. Найдите ограниченные в употреблении слова.

Убранство церкви не ахтительное, напоминающее Воскресенскую церковь (А. Чехов).

Состояние у него не ахти какое (Н. Островский).

Сижу в осеннем пальто, но вместо мыслей из головы выдавливаются какие-то выморозки (А. Чехов).

A. Ахтительное.

Б. Убранство.

B. Ахти.

Г. Какое.

Д. Выморозки.

24. Укажите авторский неологизм.

Видится льдина, длинная... дышит, в чёрной воде колышется, льдисто края сияют... (И. Шмелёв).

1. Дышит.

2. Льдисто.

25. Сколько в предложении устаревших слов?

В семидесятых годах 19 века в Москве не было ни конок, ни трамваев, ни пролёток – ездили на линейках и в кабриолетах.

VI. Итог урока.

VII. Домашняя работа: Сравнение портретных характеристик тургеневских и гончаровских героев (поэтичность художественных деталей, обилие эпитетов в пейзажах и т. д.) (слайд)

Заключение

Серьезные изменения, происходящие в системе образования в начале XXI века, связанные с гуманизацией, демократизацией, самоактуализацией и социализацией личности, активным внедрением как традиционных, так и нетрадиционных форм обучения, оказывают ощутимое влияние на освоение русского языка. Это проявляется в создании новых идей овладения языком, создании федеральных государственных образовательных стандартов по русскому языку, в концепциях новых типов учебников и учебных пособий.

Необходимость формирования языковой, лингвистической, культуроведческой и коммуникативной компетенций учащихся определяет разработку новых методических систем для совершенствования процесса обучения.

Сегодня методология лингводидактической науки обладает множеством методов и приемов изучения слова. Тем не менее и сегодня поиск наиболее эффективных приемов обогащения лексического состава речи школьников остается актуальным. Огромным потенциалом в области развития и воспитания обладает русская художественная литература, которая является сокровищницей средств речевой выразительности. Богатым потенциалом в области лексических средств выразительности обладает публицистическая литература, так как демонстрирует использование актуальных способов изложения материала, употребление слов с переносным значением, фразеологизмов и неологизмов, в том числе и лексических.

Важную роль играет изучение особенностей научного стиля, с элементами которого учащиеся встречаются на каждом уроке. В связи с этим грамотная организация работы со словом и текстом должна стать основным дидактическим ресурсом в области обучения построению речевому высказыванию.

Именно систематическая работа со словом как составной частью и смыслообразующим элементом текста способна повысить уровень коммуникативной компетенции учащихся, а воспитание внимания к слову поможет совершенствовать речь в течение всей жизни.

Список использованной литературы

Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной. – М.: Инфра-М, 2012.

Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. – М., 2012.

8