УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов СПО

по изучению дисциплины «Физическая культура»

«Методы индивидуальной оценки физического развития»

Разработал: преподаватель физической культуры Миронова С.С.

Тольятти 2016г.

Содержание.

Введение.

Антропометрические измерения.

Физиометрические показатели.

Методы определения физической работоспособности.

Оценка физического развития.

Общие функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательно системы.

Функциональные пробы на нервную систему.

Приложение.

Литература.

Введение.

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как личности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они вызывают не только существенные биологические изменения в организме, но в значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека. Многолетняя практика показала, что физическая культура способствует также умственному развитию, воспитывает ценные моральные качества - уверенность, решительность, волю, смелость и мужество, способность преодолевать препятствия, чувство коллективизма, дружбы. К сожалению, далеко не все учащиеся понимают значение физического воспитания. Многие из них ограничиваются только посещением обязательных уроков физкультуры. Это ни в коей мере не может компенсировать недостаточность двигательной активности старшеклассников, в результате чего возникает излишняя полнота, отставание в физическом развитии, снижается умственная работоспособность.

Оценка уровня физической подготовленности осуществляется по результатам, показанным в специальных контрольных упражнениях (тестах) на силу, выносливость и т. д. Чтобы оценить уровень физической подготовленности, его необходимо измерить. Общая физическая подготовленность измеряется с помощью тестов. Набор и содержание тестов должно быть различно для возраста, пола, профессиональной принадлежности, а также в зависимости от применяемой физкультурно-оздоровительной программы и ее цели. Под физическим развитием понимается комплекс морфологических и функциональных свойств организма, характеризующих размеры, форму, структурно-механические качества и гармоничность развития человеческого тела, а также запас его физических сил. Физическое развитие является одним из важнейших признаков, определяющих уровень здоровья населения. Различают три группы основных факторов, определяющих направленность и степень физического развития: 1) эндогенные факторы (наследственность, внутриутробные воздействия, недоношенность, врожденные пороки и пр.); 2) природно-климатические факторы (климат, рельеф местности, наличие рек, морей, гор, лесов и т. д.); 3) социально-экономические факторы (общественный строй, степень экономического развития, условия труда, быта, питания, отдыха, культурно-образовательный уровень, гигиенические навыки, воспитание и т. д.). Все эти факторы действуют в единстве и взаимообусловленности, однако, поскольку физическое развитие является показателем роста и формирования организма, оно подчиняется не только биологическим законам, но в большей степени зависит от сложного комплекса социальных условий, имеющих решающее значение. Социальная среда, в которой находится человек, формирует и изменяет его здоровье, в том числе определяет уровень и динамику физического развития.

1. Антропометрические измерения.

1.1 Рост. (стоя, сидя. в см).

Рост измеряется с помощью ростомера или антропометра. Деревянный ростомер представляет собой стойку длиной 2 м, укреплённую на широкой прочной платформе. По стойке передвигается муфта с планшеткой. На боковых поверхностях стойки имеются сантиметровые деления; с одной стороны отсчет ведётся от платформы, с другой - от поверхности скамьи. На площадке ростомера укреплена откидная скамья, используемая для измерения роста сидя. Высота скамьи - 40 см.

При измерении роста стоя обследуемый становится на платформу спиной к вертикальной стойке в позе «смирно», при этом он должен касаться вертикальной стойки пятками, тазом (область крестца), спиной (межлопаточная область) и затылком. Голова находится в положении, при котором нижний край глазницы и верхний край козелка ушной раковины находится в одной горизонтальной плоскости. Скользящая планка ростомера опускается до соприкосновения с верхушечной точкой головы при указанном положении обследуемого. Отсчет ведётся от платформы по вертикальной стойке. Точность измерения 0,5 см.

Рост сидя, в сопоставлении с другими продольными размерами, даёт представление о пропорциях тела. При измерении роста сидя деревянным ростомером обследуемый сидит на скамье ростомера выпрямившись, касаясь вертикальной стойки ягодицами и межлопаточной областью. Голова находится в том же положении, что и при измерении роста стоя. Ноги согнуты в коленных суставах под прямым углом, руки лежат вдоль бёдер. Скользящая планка опускается на голову. Отсчет ведётся от поверхности сиденья до верхушечной точки головы.

1.2 Масса тела. (кг)

Масса – лабильный признак, свидетельствующий о развитии костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов. Масса тела зависит от характера питания и уровня мышечной активности человека. Измеряется масса на рычажных медицинских весах типа Фербенкс. Перед взвешиванием весы проверяют и регулируют поворотом специальных винтовых гирь. При взвешивании обследуемый становится на середину площадки весов, стоит спокойно. Перемещением гирь устанавливают равновесие. Точность взвешивания 50 г. Лучшее время для измерения – утром натощак или через 2-3 часа после приёма пищи.

1.3 Окружность грудной клетки. (см)

Окружность грудной клетки – очень важный признак физического развития. Она характеризует объём тела, развитие грудных и спинных мышц, функциональное состояние грудной полости, а в соотношении с ростом тип сложения. Таким образом, окружность грудной клетки имеет отношение к оценке конституциональных особенностей человека, одновременно у здорового человека характеризует функциональную дееспособность организма. Обхват груди измеряется в паузе, на вдохе и выдохе. Ленту накладывают по нижним углам лопаток и верхнему краю четвёртого ребра, т. е. по нижнему краю околососковых кружков у мальчиков и девочек или над грудными железами у девушек. Лента не должна провисать, должна плотно прилегать к телу, вместе с тем не препятствовать глубокому вдоху и свободно следовать за движениями грудной клетки. Сначала измеряют окружность груди в паузе. При этом рекомендуется отвлечь внимание ребёнка разговором. Затем определяют окружность груди при максимальном вдохе и, наконец, при максимальном выдохе. Все три измерения производят последовательно при одномоментном наложении ленты. Окружность грудной клетки в период паузы относится к морфологическим признакам. Разница значений окружности груди при максимальном вдохе и максимальном выдохе называется экскурсией грудной клетки. Точность измерения 0,5 см.

Окружность груди в паузе всего на 1-2 см больше окружности при максимальном выдохе и значительно меньше окружности при максимальном вдохе. Соотношение этих величин даёт основание судить о качестве измерений.

1.4 Окружность головы.

Окружность головы измеряют наложением ленты спереди по лбу над бровями, сзади – по затылочной точке. Обследователь становится перед измеряемым, накладывает нулевое деление ленты на глабеллу и удерживает её левой рукой. Правой рукой расправляет ленту, накладывает её сначала на правую височную область, затем на затылок, а потом через левую височную область к глабелле.

1.5 Окружность плеча.

Окружность плеча измеряют при расслаблении мышц и при максимальном их напряжении. Ленту накладывают в наиболее утолщённой части двуглавой мышцы правой руки. Сначала измерение проводится при свободно опущенной руке и расслабленной мускулатуре, затем при согнутой в локтевом суставе руке и максимальном напряжении мускулатуры. Разница между этими показателями свидетельствует о степени развития мускулатуры.

1.6 Окружность бедра.

Окружность бедра измеряют наложением ленты сзади под ягодичной складкой, а спереди так, чтобы сантиметровая лента находилась в одной горизонтальной плоскости. Обследуемый при этом стоит несколько расставив ноги. Тяжесть тела равномерно распределена между правой и левой ногой.

1.7 Окружность голени.

Окружность голени измеряют в наиболее утолщённой части голени. Положение обследуемого при измерении голени то же, что и при определении окружности бедра.

2. Физиометрические показатели.

Физиометрическими признаками физического развития являются экскурсия грудной клетки, показатель жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), показатель силы сжатия кисти.

2.1 Определение экскурсии грудной клетки.

Экскурсия грудной клетки определяется как разница размеров окружности грудной клетки при максимальном вдохе и выдохе.

2.2 Показатель жизненной ёмкости лёгких(ЖЕЛ).

Жизненная ёмкость лёгких является показателем вместимости лёгких и силы дыхательных мышц. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) – это количество воздуха, которое индивидуум может выдохнуть после максимально глубокого вдоха. Показатель ЖЕЛ определяется методом спирометрии с помощью ручного портативного спирометра «Micro Vitalograf». Перед исследованием ребёнку предлагают сделать максимальный вдох, задержать дыхание, плотно обхватить мундштук губами и медленно выдохнуть в трубку весь воздух, исключив выдох через нос. Показания снимаются с точностью до 100 мл. Исследования проводят 2-3 раза с 15 секундным перерывом. Фиксируется наибольший результат. Мундштук после каждого обследуемого подвергался дезинфекции.

Величина ЖЕЛ зависит от пола, возраста, размеров тела и состояния тренированности. Она колеблется в широких пределах: в среднем у женщин от 2,5 до 4 л, а у мужчин от 3,5 до 5 л.

2.3 Определение мышечной силы рук.

Мышечная сила рук характеризует степень развития мускулатуры. Показатель силы сжатия кисти определяют с помощью ручного гидравлического динамометра. Обследуемый стоит прямо, несколько отводит руку вперёд и в сторону и, обхватив динамометр кистью, максимально сжимает его. Никаких дополнительных движений в плечевом и локтевом суставах при этом допускать не следует. Наибольшее сжатие динамометра достигается при наиболее удобном положении его в ладони. Исследования повторяют 3 раза, записывают наибольший результат. Отсчет ведётся по шкале в килограммах (хороший показатель для девушек - 30 кг, юношей - 45 кг).

3. Методы определения физической работоспособности.

Среди методов определения физической работоспособности наиболее простым и доступным являются проба Руфье и Гарвардский степ-тест. В обоих тестах используются значения частоты сердечных сокращений в различные по времени периоды восстановления после относительно небольших нагрузок. Проба Руфье и Гарвардский степ-тест позволяют характеризовать способность организма к работе на выносливость и выразить её количественно в виде индекса.

3.1 Проба Руфье.

Проба Руфье заключается в том, что у испытуемого, находящегося в положении лёжа на спине, в течение 5 минут определяют частоту сердечных сокращений (ЧСС) за 15 секунд (Р1). Затем испытуемый выполняет 30 приседаний за 45 секунд. После окончания нагрузки испытуемый ложится на спину и у него вновь подсчитывают ЧСС за первые 15 секунд (Р2) и последние 15 секунд (Р3) первой минуты периода восстановления. Индекс Руфье (ИР), который характеризует физическую работоспособность сердца, вычисляют по формуле:

ИР; Таблица 1.

Оценка индекса Руфье.

| Величина ИР | Характеристика работоспособности сердца |

| 0-3 | Высокая |

| 4-6 | Хорошая |

| 7-9 | Средняя |

| 10-14 | Удовлетворительная |

| 15 и выше | Плохая |

3.2 Гарвардский степ-тест.

Гарвардский степ-тест разработан в Гарвардской лаборатории по изучению утомления (1936 г.) и заключается в подъёмах на скамейку высотой 50.8 см с частотой 30 раз в минуту. Если испытуемый утомится и не сможет поддерживать заданный темп, подъёмы прекращаются и фиксируется продолжительность работы в секундах до момента снижения темпа. Длительность упражнения не должна превышать 5 минут. Каждый подъём выполняется на 4 счёта под метроном: раз – одной ногой на ступеньку, два – другой, три – одной ногой на пол, четыре – другой. Высота ступеньки и длительность нагрузки зависят от пола, возраста, величины поверхности тела и определяются по таблице 2.

Таблица 2

Выбор условий выполнения Гарвардского степ-теста.

| Пол | Возраст, годы | Высота ступеньки, см | Длительность подъёма, минут |

| Девочки-девушки | 12-18 | 40 | 4 |

| Мальчики-юноши | 12-18 ниже 1,85 см | 45 | 4 |

| Мальчики-юноши | 12-18 выше 1,85 см | 50 | 4 |

Сразу после прекращения упражнения у испытуемого, находящегося в положении сидя, измеряют ЧСС. Измерения проводят в интервалах между 1 мин и 1 мин 30 сек (Р1), между 2 мин и 2 мин 30 сек (Р2), между 3 мин и 3 мин 30 сек (Р3) восстановительного периода. По продолжительности выполненной работы и количеству ударов пульса вычисляют индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ), позволяющий судить о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. ИГСТ рассчитывают по полной или сокращенной форме:

;

;

где Т – время восхождения (сек); Р1, Р2, Р3 – частота пульса за 1,2 и 3 минуты восстановления (подсчитываются в первые 30 секунд каждой минуты).

Величина ИГСТ оценивается по таблице.

Таблица 3.

| Величина индекса | Физическая подготовленность |

| Менее 55 | Низкая |

| 56-64 | Ниже средней |

| 65-79 | Средняя |

| 80-89 | Хорошая |

| Более 90 | Отличная |

4. Оценка физического развития.

Определение весоростового индекса (ВРИ) (массоростового индекса Кетле)

Весоростовой индекс определяется по формуле:

;

Нормативы для женщин – 300-350 г/см.

Нормативы для мужчин – 350-410 г/см.

Индекс говорит о соответствии массы тела его длине.

Определение индекса Брока (ИБ)

Для взрослых, у которых рост практически закончен, индекс Брока 1 устанавливает нормальные отношения между массой тела(g) и ростом (L), однако этот показатель неприемлем в детском возрасте.

g = L – 100 кг (при длине тела 155-165 см);

g = L – 105 кг (при длине тела 166-175 см);

g = L – 110 кг (при длине тела свыше 175 см).

Расчет должной массы проводится по формуле Габса:

g = 55 + 0,8 (L - 150 кг).

Индекс Брока 2 широко используется в педиатрии для оценки степени гипотрофии или ожирения. Он показывает дефицит или избыток массы тела в процентном выражении по отношению к нормальным средним величинам.

;

где МТ – масса тела,

М – нормальная средняя величина массы данного пола и возраста.

Коэффициент пропорциональности

Коэффициент пропорциональности=(Х1-Х2/Х2)*100

х1 - рост стоя (см)

х2 - рост сидя )см)

В норме КП=87-92%

Определение индекса Вервека, модифицированного И.М. Воронцовым

;

Величины индекса Вервека свыше 1,35 свидетельствуют о выраженном вытягивании – высоком росте (долихоморфии). Величины, лежащие в интервале 1,35-1,25 характеризуют преобладание линейного роста. Интервал 1,25-0,85 отражает гармоничное развитие ребёнка. Величины 0,85-0,75 говорят об умеренном отставании в росте, а значения, лежащие ниже 0,75 свидетельствуют о низкорослости (брахиморфии).

Определение индекса Эрисмана.

Индекс Эрисмана применяется для оценки степени развития грудной клетки.

ИЭ = ОГ- 0,5 ДТ

где ОГ – окружность грудной клетки,

ДТ – длина тела, см.

Для подростков значения индекса Эрисмана лежат в пределах +3 - +1.

Определение жизненного показателя.

Этот параметр характеризует соответствие величины жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) массе тела, т.е. указывает, нормальна ли ЖЕЛ у субъекта, имеющего данную массу тела. Он определяется путём деления величины ЖЕЛ (в мл) на массу тела (в кг).

Нижняя граница жизненного показателя, за которой возникает риск возникновения заболеваний, для мужчин составляет 55 мл/кг, для женщин – 45 мл/кг. Нормальный индекс у мужчин равен 65-70 мл/кг, у женщин – 55-60 мл/кг; у спортсменов, развивающих выносливость, этот индекс достигает 80 мл/кг и более.

Метод сигмальных отклонений (антропометрических стандартов).

Этот метод основан на сравнении показателей соответствующей возрастно-половой группы стандартных оценочных таблиц. Такие оценочные таблицы получают путём массовых обследований разных возрастно-половых групп населения конкретного региона через каждые 7-10 лет. Полученные данные обрабатываются вариационно-статистическим методом, в результате получают среднюю величину каждого показателя (М) и величину среднего квадратичного отклонения – сигму (σ), характеризующую допустимую величину колебаний от средней величины. Результаты антропометрических измерений обследуемого сравнивают со средней арифметической (М) стандарта, вычисляют разность (со знаком + или - ). Найденную разницу делят на величину 5, являющуюся критерием для оценки разницы. По величине сигмальных отклонений можно судить о степени физического развития. Физическое развитие считается средним, если показатели обследуемого совпадают с М или отличаются от неё на величину σ. Таким образом, различают следующие уровни физического развития:

высокий, превышающий М = 2σ;

выше среднего, в пределах от М + σ до М + 2σ;

средний, в пределах М ± σ;

ниже среднего, в пределах от М - 1σ до М - 2σ;

низкий, менее М - 2σ.

Следует отметить, что метод сигмальной оценки имеет существенный недостаток, так как не учитывает связь между отдельными показателями физического развития: массой тела и длиной тела, массой тела и окружностью груди и др.

Центильный метод оценки.

В последнее время для индивидуальной оценки физического развития предложено использование центильных шкал. Данный метод чаще всего используется на практике. Существенным недостатком метода является изолированная оценка каждого признака вне их взаимосвязи, без которой утрачивается основное положительное качество, свойственное регрессивному анализу. Однако на основании центильных оценок массы тела, длины тела и окружности грудной клетки можно провести определение соматотипа, гармоничности развития, соотношения массы и длины тела.

Основные антропометрические данные оценивают по таблицам центильного типа, использование которых просто и удобно [Жамлиханов Н. Х., 2002]. Колонки центильных таблиц показывают количественные границы признака у определённой доли или процента (центиля) детей данного возраста и пола. При этом за средние, или условно-нормальные, принимаются значения, свойственные половине здоровых детей данного пола и возраста – в интервале от 25 до 75 центилей. В полной форме центильная шкала выглядит следующим образом. Она представлена шестью цифрами, отражающими значение признака детей возрастно-половой группы. Пространство между цифрами называется «коридором», оно отражает тот диапазон значений признака, которые свойственны или 3% детей группы (области от 0 до 3 центилей или от 97 до 100 центилей), или 15% (области от 10 до 25 и от 75 до 90 центилей), или 50% всех здоровых детей возрастно-половой группы (область от 25 до 75 центилей).

Каждый измерительный признак (рост, масса тела, окружность груди) может быть соответственно помещён в свой «коридор» центильной шкалы в соответствующей таблице. Никакие расчеты при этом не производятся. В зависимости от того, где расположен этот «коридор», можно формировать оценочное суждение.

Возможны следующие варианты:

1-й коридор (до 3 центилей) – область очень низких значений, редко (3%) встречающихся у здоровых детей. Ребёнок с таким уровнем признака должен проходить специальное консультирование.

2-й коридор (от 3 до 10 центилей) – область низких значений, встречающихся у 7% здоровых детей. Показано консультирование и обследование при наличии других отклонений в состоянии здоровья и развития.

3-й коридор (от 10 до 25 центилей) – область значений ниже среднего, свойственных 15% здоровых детей данного пола и возраста.

4-й коридор (от 25 до 75 центилей) – область средних значений, свойственных 50% здоровых детей и поэтому наиболее характерных для данной возрастно-половой группы.

5-й коридор (от 75 до 99 центилей) – область значений выше среднего, свойственных 15% здоровых детей.

6-й коридор (от 95 до 97 центилей) – область высоких значений, свойственных 7% здоровых детей. Медицинское решение зависит от существа признака, состояния других органов и систем.

7-й коридор (от 97 центилей) – область очень высоких значений, свойственных не более чем 3% здоровых детей. Вероятность патологической природы изменений достаточно высока.

Определение соматотипа.

Согласно схеме Дорохова Р. К. и Бахраха И. И. (1985) выделяют следующие три соматотипа здоровых детей (т. е. без ожирения и гипотрофии): микросоматический, мезосоматический и макросоматический. Отношение ребёнка к одному из этих соматотипов производится согласно сумме «коридоров» центильной шкалы, полученных для длины тела, окружности грудной клетки и массы тела. По сумме баллов (коридоров) до 10 ребёнок относится к микросоматическому типу (физическое развитие ниже среднего), при сумме от 11 до 15 баллов – к мезосоматическому (среднее физическое развитие), при сумме от16 до 21 балла – к макросоматическому типу (физическое развитие выше среднего).

Определение гармоничности развития.

Проводится на основании тех же результатов центильных оценок. В случае если разность «коридоров» между любыми двумя из трёх показателей не превышает 1, то можно говорить о гармоничности развития, если эта разность составляет 2, развитие ребёнка можно считать дисгармоничным, а если разность превышает 3 и более – резко дисгармоничным.

Соотношение массы и длины тела.

Это соотношение позволяет ориентировочно судить о состоянии питания ребёнка. Проводилось по специальным таблицам, строки которых представляют собой ряды центильных распределений массы тела по отношению к определённой длине тела и росту. По аналогии с приведённой выше центильной шкалой при попадании искомого значения массы тела в область 1-го коридора (до 3 центилей) можно говорить о дефиците массы тела II степени; в зону 2-го коридора (от3 до 10 центилей) – о дефиците массы тела I степени; в зону 3, 4, 5-го коридоров (о среднем уровне питания) – о нормотрофии; в зону 6-го коридора – об избытке массы тела I степени; в зону 7-го коридора – об избытке массы тела II степени. Вместе с тем, следует помнить, что статистическая антропометрическая оценка массы тела не всегда будет совпадать с клинической оценкой питания. Так, при параллельной задержке массы и длины тела статистическая оценка будет средней, или нормотрофией, в то время как ребёнок страдает тяжёлой формой недостаточности питания.

5. Общие функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Функциональное состояние организма или тренированности определяется морфологическими и функциональными изменениями, отражающими состояние отдельных систем организма (сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная). Чтобы правильно оценить степень тренированности, необходимо использовать тот или иной метод не только в состояние покоя, но и при физической нагрузке.

Наиболее простой метод определить, как воздействуют физические упражнения на состояние сердечно-сосудистой системы - это подсчет пульса и измерение кровяного давления.

Определение частоты сердечных сокращений.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) – важная характеристика, динамика её позволяет судить об адаптации системы кровообращения к потребностям организма. ЧСС зависит от возраста, индивидуальных особенностей, типа регуляции. У людей с преобладанием симпатической регуляции имеет место тенденция к высокой ЧСС (тахикардии), при преобладании парасимпатической регуляции – к редкой ЧСС (брадикардии). Частота сердечных сокращений у нетренированных людей в среднем на 20% выше, чем у тренированных. Чем реже ЧСС в покое, тем мощнее сердечная мышца. В этом случае сердечная мышца работает в более экономичном режиме. За одно сокращение выбрасывается больший объём крови. А паузы для отдыха увеличиваются.

Частота сердечных сокращений определяется пальпаторным методом. Пальпаторный метод позволяет оценить ЧСС по ощущению пульсации лучевой артерии, которая находится в области запястья. Обследуемый отдыхает 10-15 минут в спокойной обстановке, в положении сидя или лёжа, тем самым формируется расслабленное состояние. ЧСС замеряется путём наложения указательного, среднего и безымянного пальцев одной руки под основание большого пальца другой руки (на тыльной внутренней поверхности предплечья над лучезапястным суставом в ямке между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием лучевой мышцы), плавно надавливая ими до появления ощущения отчётливой пульсации. Частоту пульса подсчитывают в течение 10 или 15 секунд и умножают на 6 или 4 соответственно. Пульс можно измерять при нагрузочных пробах или сразу после их прекращения в течение 10-15 секунд. Нормальный пульс в покое 60-78 уд./мин.

Функциональная проба 20 приседаниями. После 3-х минут отдыха подсчитывается пульс до 10 секунд с пересчетом на 1 минуту. Затем выполнятся 20 глубоких приседаний за 40 секунд, поднимая руки вперед, разводя колени в стороны, сохраняя туловище в вертикальном положении. Сразу же после приседаний подчитывается пульс за 10 сек. В пересчете на 1 мин.

Оценка: если разница пульса после нагрузки и в покое 20 и меньше - хорошо

21-30 - удовлетворительно

31 и больше - не удовлетворительно

Измерение артериального давления.

Уровень артериального давления является одним из главных показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы. С возрастом у человека происходит постепенный рост артериального давления (АД), преимущественно растёт систолическое (максимальное) артериальное давление (САД). Диастолическое (минимальное) артериальное давление (ДАД) растёт медленнее. Рост АД отмечается скачкообразно, что отражает морфо-функциональное созревание сердечно-сосудистой системы.

В качестве нормативов артериального давления в настоящее время обычно используют центильные распределения систолического и диастолического артериального давления, полученные методом Короткова. Некоторые авторы дают нормативы в виде арифметического и сигмального отклонений.

Уровень АД измеряется тонометром на плечевой артерии правой руки в положении сидя после 15-минутного пребывания в расслабленном состоянии. Измерение проводилось в дообеденное время. До обследования дети должны быть освобождены от физической нагрузки для исключения неправильных результатов. Манжета накладывается на плечо подростка таким образом, чтобы не образовывалось складок и морщин кожи. Для определения АД перекрывают вентиль манометра, соединяют с помощью специального штуцера трубки манжетки и манометра, и с помощью резиновой груши накачивают воздух в манжетку до исчезновения пульса. Затем, медленно открывая вентиль, выпускают воздух из манжетки и с помощью фонендоскопа, наложенного на артерию в локтевой ямке, определяют появление первого тона и исчезновение его. При появлении первых звуков отмечают уровень САД, при резком ослаблении или исчезновении звуков – ДАД. Измеряют давление 2-3 раза, регистрируют среднее значение последних измерений. Тщательное соблюдение правил и адекватная оценка полученных результатов с помощью нормативов гарантируют точный результат. Артериальное давление максимальное - 100-100 мм минимальное - 60-80 мм

Чем реже удары сердца и чем ниже уровень артериального давления и чем быстрее эти показатели приходят в норму после определения физической нагрузки, тем выше степень тренированности организма. Тренированность организма определяется с помощью функциональных проб.

Ортостатическая проба.

Ортостатическая проба позволяет оценить функциональные резервы вегетативной системы, активности и реакции вазомоторного центра на изменение положения тела. У тренированных и здоровых людей вазомоторный центр быстро реагирует на изменение положения тела в пространстве и человек не испытывает неприятных ощущений. При снижении активности вазомоторного центра (у физически слабых, нетренированных людей, при атеросклерозе) быстрый переход из положения лёжа в положение стоя приводит к снижению артериального давления в сосудах мозга. Человек испытывает слабость, головокружение, у него появляется бледность, аритмия. Этот синдром носит название «ортостатического коллапса».

При проведении ортостатической пробы испытуемый встаёт из положения лёжа, после чего сразу же подсчитывается ЧСС. В норме ЧСС увеличивается не более чем на 20 ударов в минуту. Занимающийся отдыхает лежа на стенке в течение 5 мин., затем подсчитывается пульс в положении лежа, после чего занимающийся встает и через 1 мин снова подсчитывает пульс в положении стоя. Разница между пульсом в положении стоя и лежа указывает на степень тренированности, чем разница меньше, тем лучше тренированность организма.

Оценка: разница пульса от 0-6 - хорошо

7-10 - удовлетворительно

11-15 - не удовлетворительно

Пределы колебания АД.

| Возраст | Артериальное давление, мм.рт.ст. Мальчики | Артериальное давление, мм.рт.ст. Девочки |

| 15 | 101-125/57-75 | 101-123/58-76 |

| 16 | 104-128/61-78 | 104-124/63-79 |

| 17 | 103-123/64-80 | 103-123/63-79 |

Проба с физической нагрузкой.

Для того чтобы оценить общее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы изучают её реакцию на дозированную физическую нагрузку. Проба проводится после 5 минутного отдыха. Сидя подсчитывается ЧСС по 10-секундным периодам до получения трёх устойчивых цифр (ЧСС 1) и измеряется артериальное давление (АД 1). Затем испытуемый не снимая манжетки (отсоединив её от аппарата для измерения давления) встаёт и по команде выполняет упражнение – одно приседание за 1,5 секунды (20 приседаний за 30 секунд). Приседая, он поднимает руки перед грудью, вставая в исходное положение, опускает их вдоль туловища. После команды «Стоп!» испытуемый тут же садится к столу, у него подсчитывается ЧСС (ЧСС 2) за первые 10 секунд на первой минуте после окончания нагрузки. Сразу после подсчёта пульса (в период между 15-30 секундами на 1-й минуте) измеряется артериальное давление (АД 2). В последние 10 секунд в конце 1-й минуты и первые 10 секунд в начале 2-й минуты вновь определяется ЧСС (ЧСС 3). Затем пульс подсчитывают в течение 3-х минут до возвращения его к исходным величинам, после чего измеряют артериальное давление.

Показатель реакции (ПР 2) сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку рассчитывается по формуле:

ПР 2 = (ЧСС 1 + ЧСС 2 + ЧСС 3 – 33) / 10

Если значение ПР 2 составляет 0 - 0,3 – сердце в прекрасном состоянии; 0,31 - 0,60 – сердце в хорошем состоянии; 0,61 - 0,90 – сердце в среднем состоянии; 0,91 - 1,20 – сердце в посредственном состоянии; более 1,20 – следует срочно обратиться к врачу.

5.5 . Индекс функциональных изменений (ИФИ).

Уровень функционирования сердечно-сосудистой системы является важнейшим показателем, отражающим уровень гармоничного взаимодействия человека с окружающей средой и адаптационные возможности организма. Для оценки функционирования сердечно-сосудистой системы и оценки её адаптационного потенциала также определяют индекс функциональных изменений (коэффициент здоровья) по формуле:

ИФИ=0,011ЧСС+0,014САД+0,008ДАД+0,009МТ-0,009Р-0,27

где ИФИ – индекс функциональных изменений; ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; Р – рост; МТ – масса тела; В – возраст.

В зависимости от значения ИФИ по таблице находят соответствующий уровень функционирования ССС.

Группы и уровни функционирования ССС.

| Группа | Уровень функционирования (адаптационный потенциал) | Значение ИФИ (баллы) |

| 1 | Удовлетворительный | Менее 2,60 |

| 2 | Напряжение механизмов адаптации | 2,60-3,09 |

| 3 | Неудовлетворительная адаптация | 3,10-3,49 |

| 4 | Срыв адаптации | 3,5 и выше |

Доврачебный скрининг на основе коэффициента здоровья основан на положении состояния системы кровообращения как индикатора состояния всего организма (Баевский, 1979).

5.6 . Проба с задержкой дыхания (ПЗД).

Данная проба используется для суждения о кислородном обеспечении организма. Она характеризует также общий уровень тренированности человека. Проба проводится в двух вариантах: задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания на выдохе (проба Генча). Оценивается по продолжительности времени задержки дыхания и по показателю реакции (ПР1) частоты сердечных сокращений после окончания пробы к исходной частоте пульса.

ПР1=ЧСС1:ЧСС2

ПР11,2 говорит о снижении кардиореспираторного резерва.

5.7 Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге).

Для проведения пробы у обследуемого дважды подсчитывают пульс за 30 секунд в положении стоя. Дыхание задерживается на полном вдохе, который обследуемый делает после трёх дыханий. На нос надевается зажим или же обследуемый зажимает нос пальцами. Время задержки регистрируется по секундомеру. Тотчас после возобновления дыхания производится подсчёт пульса. Проба может быть проведена дважды с интервалами в 3-5 минут между определениями.

По длительности задержки дыхания проба оценивается следующим образом:

Менее 33 секунд – неудовлетворительно,

40-49 секунд – удовлетворительно,

Свыше 50 секунд – хорошо.

Показатель реакции частоты сердечных сокращений у здоровых людей не должен превышать 1,2. Более высокие его значения свидетельствуют о неблагоприятной реакции сердечно-сосудистой системы на недостаток кислорода.

5.8 Проба с задержкой дыхания на выдохе (проба Генча).

Для проведения пробы у обследуемого дважды подсчитывают пульс за 30 секунд в положении стоя. Дыхание задерживается на полном выдохе, который обследуемый делает после трёх дыханий. На нос надевается зажим или же обследуемый зажимает нос пальцами. Время задержки регистрируется по секундомеру. Тотчас после возобновления дыхания производится подсчёт пульса. Проба может быть проведена дважды с интервалами в 3-5 минут между определениями.

По длительности задержки дыхания проба оценивается следующим образом:

Менее 34 секунд – неудовлетворительно,

35-39 секунд – удовлетворительно,

Свыше 40 секунд – хорошо.

5.9 Определение индекса пульс- апноэ (ИПА)

Величина данного индекса показывает устойчивость организма к кислородному голоданию. Определение индекса осуществляется в положении сидя. Вначале у испытуемого измеряют ЧСС. Затем испытуемый после вдоха делает выдох и задерживает дыхание, зажимая ноздри пальцами, до тех пор, пока не возникнут неприятные ощущения. Вычисление индекса проводят по формуле:

ИПА = П/А

где ИПА – индекс пульс-апноэ; П – значение ЧСС; А – время задержки дыхания (апноэ).

Чем меньше полученный результат, тем выше устойчивость организма к кислородному голоданию.

5.10 Определение индекса Динейки.

Индекс Динейки характеризует состояние внутритканевого дыхания. Его определяют в несколько этапов:

Этап 1. После вдоха испытуемый делает выдох и задерживает дыхание до значительного волевого усилия. Длительность задержки дыхания (апноэ) определяют по секундомеру, затем подсчитывают ЧСС.

Этап 2. Испытуемый приседает 10 раз в среднем темпе (приседание в течение 1 секунды, затем подъём в течение 1 секунды). Во время приседания испытуемый делает выдох. После окончания приседаний и вдоха испытуемый повторяет этап 1.

Этап 3. После выполнения этапа 2 испытуемый спокойно отдыхает сидя в течение 5 минут, а затем повторяет этап 1.

В норме, после нагрузки (этап 2), длительность апноэ уменьшается на 20-50%. После отдыха (этап 3) апноэ увеличивается до исходного значения (этап 1) и даже выше. Если восстановление апноэ не происходит, или индекс пульс-апноэ увеличивается, то это свидетельствует о снижении устойчивости организма к кислородной недостаточности.

6. Функциональные пробы на нервную систему.

Пробы заключается в четырехступенчатом исследовании статической координации, которая характеризуется постепенно нарастающей трудностью выполнения

Задание 1. Сдвинуть носки и пятки вместе, руки вытянуть вперед, пальцы развести. Простоять 30 сек. не качаясь.

Задание 2. Поставить стопы на одной линии (пятка одной ноги касается носка другой), руки вытянуты вперед. Простоять 30 сек.

Задание 3. Стоя на левой ноге, приложить пятку правой ноги к коленной чашечке левой ноги, руки вытянуты вперед.

Задание 4. То же, что и 3, но руки опустить вдоль туловища. 30 секунд.

Оценка производится по 5-балльной системе. Так как 1-2 задание делают по 3-4 заданию. Кто удерживает менее 5 сек - 1 балл; 5-10 секунд - 2; 11-15 сек - 3; 16-20 сек. - 4; 21-30 - 5 баллов.

Приложение.

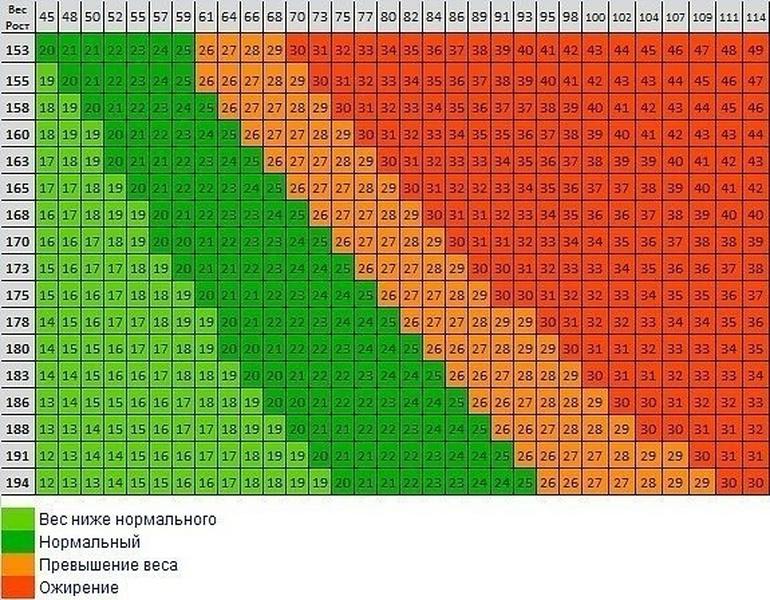

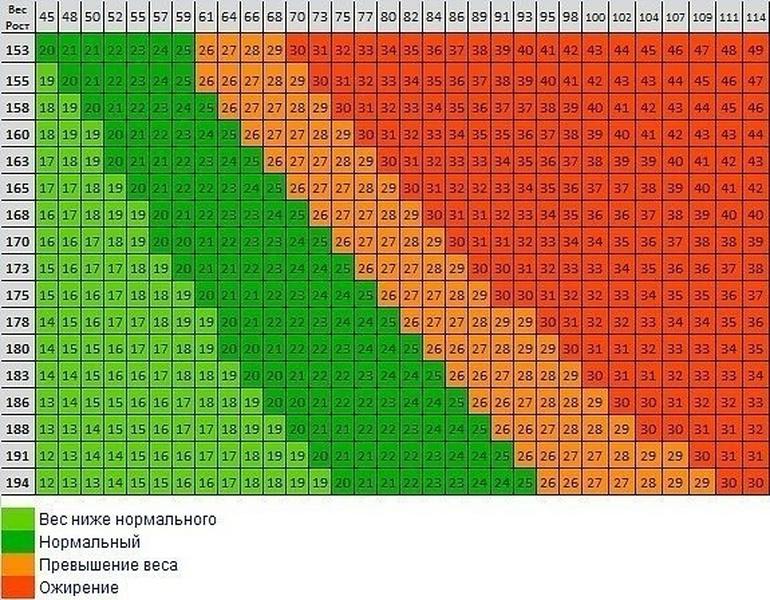

Таблица 1.

Росто-весовая.

Таблица росто-весового индекса.

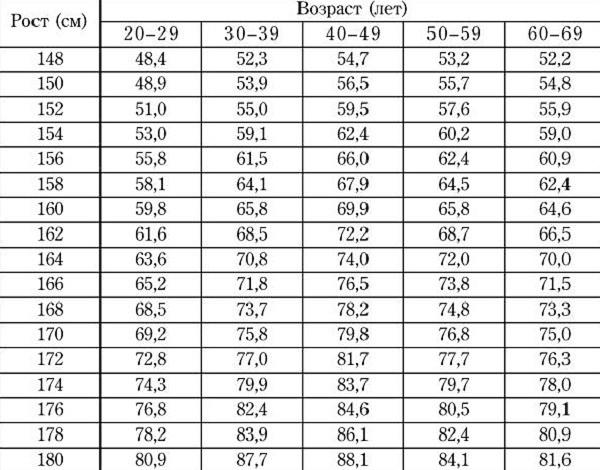

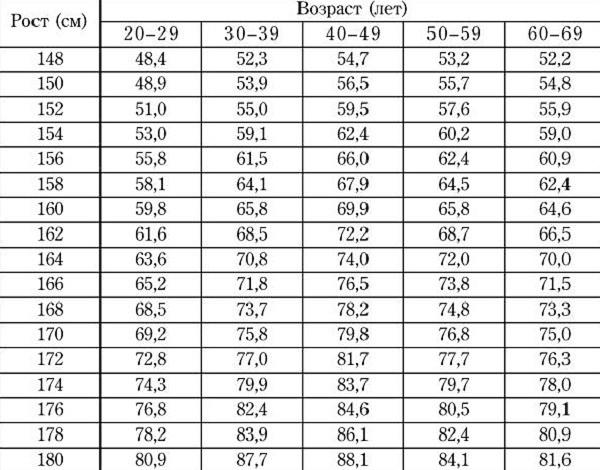

Таблица 2.

Таблица 3

Рост-весовая-возростная.

Таблица 4.

Литература.

Баранов А.А., Кучма В.Р. Методы исследования физического развития детей и подростков в популяционном мониторинге. – М., 1998. - 226 с.

Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. – М., 1979. - 116 с.

Вельтищев Ю.Е., Ветров В.П. Объективные показатели нормального развития и состояния здоровья ребёнка. - М., 2000. - 165 с.

Дембо А. Г. Врачебный контроль в спорте. – М.: Медицина, 1988. – 288 с., ил.

Детская спортивная медицина. – М.: Медицина, 1991. – 560 с.

Медицинский справочник тренера. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 271 с.

Оценка уровня развития, социально-гигиенические аспекты здоровья детей школьного и подросткового возраста: Метод. Указания к практическим занятиям / Сост. Жамлиханов Н.Х. - Чуваш. ун-т; Чебоксары, 2002. - 92 с.

Оценка физического развития детей: Метод. указания / Сост. Краснов В.М., Григорьева М.Н., Краснов М.В., Пискунова А.И., Кустова В.Г. - Чуваш. ун-т., Чебоксары, 2002. - 56 с.

Оценочные таблицы физического развития сельских школьников чувашей: Метод. указания. / Сост. Емельянова Н.Н., Матвеева Н.А., Родионов В.А., Иванова И.Е., Сергеева А.И., Бушуева Э.В., Богомолова Е.С. – Чебоксары, 2000. - 28 с.

Источник: http://refleader.ru/jgejgejgeatyjge.html