ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемый студент!

Данные методические рекомендации по дисциплине «Биология» для студентов профессии 23.01.03 Автомеханик помогут Вам организовать свою работу на лабораторных занятиях.

Практические задания выполняются в тетрадях для лабораторных занятий по учебной дисциплине. Все записи в процессе выполнения ведутся аккуратно.

Приступая к выполнению лабораторных заданий, Вам необходимо внимательно прочитать цель лабораторного задания, ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме лабораторного задания.

Наличие положительной оценки по лабораторным занятиям необходимо для получения дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Биология», который проводится по окончании изучения дисциплины.

Пропуски лабораторных занятий без уважительной причины не допускаются. При отсутствии на лабораторном занятии лабораторные задания выполняются в сроки, дополнительно согласованные с преподавателем.

Если в процессе подготовки к лабораторным занятиям или при его выполнении у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, обращайтесь к преподавателю для получения консультации.

Желаем Вам успехов!

СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ

| Стр. |

| Пояснительная записка | 3 |

| Лабораторное занятие №1. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. | 5 |

| Лабораторное задание №2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. | 7 |

| Лабораторное занятие №3. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. | 9 |

| Лабораторное занятие №4. Описание особей одного вида по морфологическому критерию. | 11 |

| Лабораторное занятие №5. Построение вариационного ряда и вариационной кривой. Анализ фенотипической изменчивости. | 14 |

| Лабораторное занятие №6. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах. | 16 |

| Список рекомендуемых источников | 17 |

Лабораторное занятие №1.

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТКИ ПОД МИКРОСКОПОМ

Цель: сравнить строение растительной и животной клеток.

Студент должен:

уметь: сравнивать строение и морфологические особенности клеток растений и животных;

знать: состав и строение растительной и животной клеток особенности строения и функционирования растительной и животной клеток;

иметь сформированные компетенции: способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы.

Обеспеченность занятия

Оборудование и инструменты: простые и цветные карандаши.

Раздаточные материалы: учебники по биологии, данные методические рекомендации по выполнению лабораторных заданий.

Краткие теоретические материалы по теме лабораторного занятия

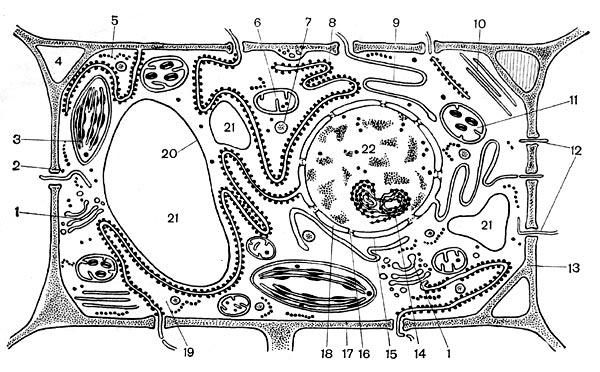

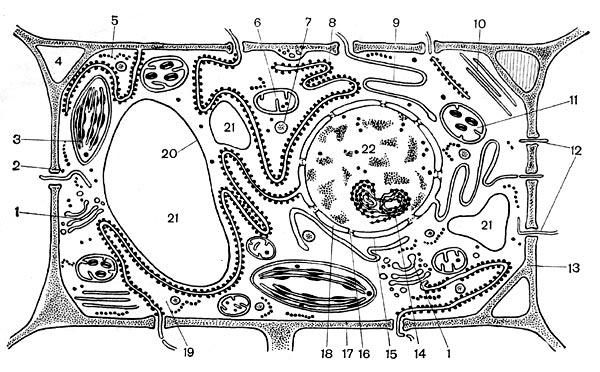

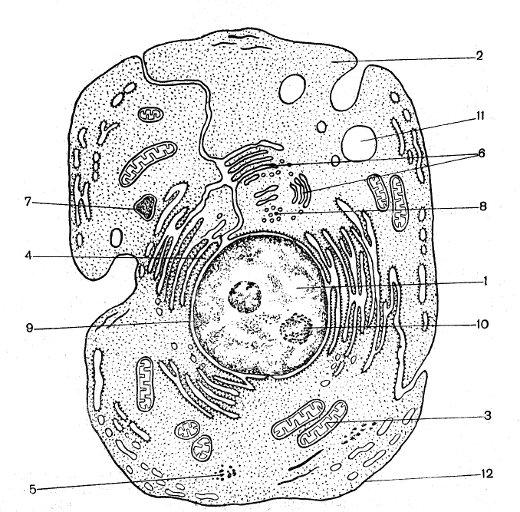

Рисунок 1.1 – Растительная клетка

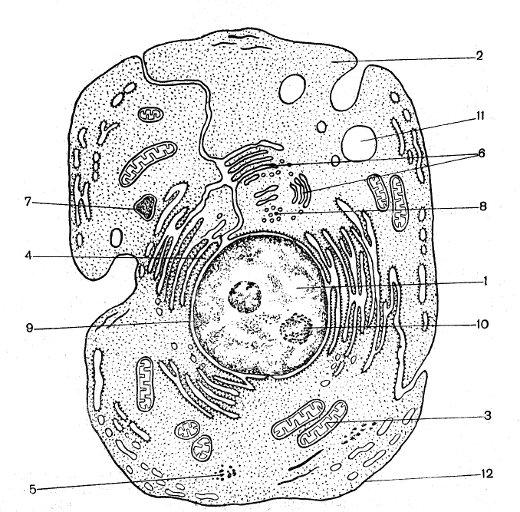

Рисунок 1.2 – Животная клетка

Содержание отчёта по выполнению лабораторного задания

1. Напишите название, тему, цель лабораторного занятия.

2. Зарисуйте растительную и животную клетки и обозначьте все органоиды.

3. Заполните таблицу 1.1.

Таблица 1.1

| Признак | Растительная клетка | Животная клетка |

| Клеточная стенка |

|

|

| Пластиды |

|

|

| Клеточный центр |

|

|

| Вакуоли |

|

|

| Способ питания |

|

|

4. Сформулируйте вывод о сходстве и различии в строении растительных и животных клеток.

Вопросы для закрепления теоретического материала лабораторного занятия

1. Как называется наука о клетке?

2. Перечислите органоиды клетки.

3. Назовите особенности строения клеточной мембраны растительной и животной клеток.

4. Может ли существовать и нормально функционировать клетка, лишенная ядра?

5. В чем заключаются сходство и различие растительной и животной клеток?

Лабораторное задание №2.

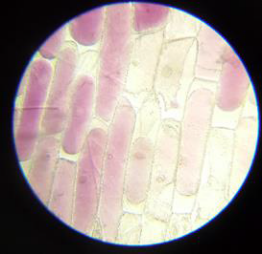

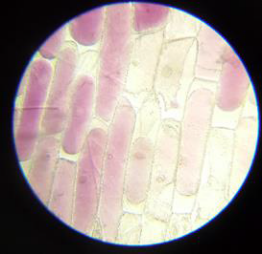

ПЛАЗМОЛИЗ И ДЕПЛАЗМОЛИЗ В КЛЕТКАХ КОЖИЦЫ ЛУКА

Цель: изучить явление плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.

Студент должен:

уметь: различать плазмолиз и деплазмолиз;

знать: внешние признаки плазмолиза и деплазмолиза;

иметь сформированные компетенции: оценка и анализ явлений плазмолиза и деплазмолиза.

Обеспеченность занятия

Раздаточные материалы: данные методические рекомендации по выполнению лабораторных заданий.

Краткие теоретические материалы по теме лабораторного занятия

Плазмолиз - это отделение содержимого клетки (протопласта) от клеточной

стенки в гипертоническом растворе (соленой воде).

Плазмолиз происходит в случае, когда концентрация солей во внешней жидкой среде выше, чем в цитоплазме клетки. Вода свободно выходит из клеток, т.е. они ее теряют.

Цитоплазма, обладая свойством полупроницаемости, не пропускает внутрь клеток растворенные в воде вещества (соль). Цитоплазма в силу эластичности следует за сокращающейся вакуолью, и протопласт отделяется от клеточной стенки.

Деплазмолиз – восстановление нормального состояния клетки из состояния плазмолиза в исходное, при перенесении плазмолизированных клеток в воду.

Плазмолизированные клетки остаются живыми, если они провели в состоянии плазмолиза короткое время. В условиях гипотонического раствора, концентрация солей в котором меньше, чем в клеточном соке, вода из внеклеточной среды поступает внутрь клеток (внутрь вакуолей). В результате увеличения объема вакуолей повысится давление клеточного сока на цитоплазму, которая, в свою очередь, которая начнет приближаться к стенкам клетки.

Содержание отчёта по выполнению лабораторного задания

1. Напишите название, тему, цель лабораторного занятия.

2. Прочитайте краткие теоретические материалы по теме лабораторного занятия. Перечислите внешние признаки плазмолиза и деплазмолиза.

3. Напишите, какое лабораторное оборудование необходимо для приготовления препарата кожицы лука.

4. Сформулируйте вывод о различии явления плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.

Вопросы для закрепления теоретического материала лабораторного занятия

Приведите пример гипертонического раствора.

В каких случаях происходит плазмолиз?

При каких условиях плазмолизированные клетки выживают?

Какое время необходимо для того, чтобы произошел деплазмолиз?

Почему плазмолиз и деплазмолиз не происходят в животных клетках?

Лабораторное занятие №3.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ В ЖИВЫХ ТКАНЯХ

Цель: выявить каталитическую функцию белков в живых клетках.

Студент должен:

уметь: работать с биологическими материалами; проводить опыты;

знать: определение и виды ферментов, способы выявления содержания белков в живых клетках;

иметь сформированные компетенции: применение знаний о роли ферментов в клетках в повседневной жизни.

Обеспеченность занятия

Оборудование и инструменты: сырой и варёный картофель, сырая и вареная печень, лист элодеи (другого растения), свежий 3% - ный раствор пероксида водорода, стеклянные стаканчики объемом 100 мл, пинцет, песок, ступка, тетрадь, ручка, простой карандаш, линейка.

Раздаточные материалы: данные методические рекомендации по выполнению лабораторных заданий.

Краткие теоретические материалы по теме лабораторного занятия

Ферменты – это биологические катализаторы белковой природы, которые образуются в живых клетках и обладают способностью активировать различные химические соединения.

Характеристикой активности ферментов является скорость, с которой они катализируют ту или иную реакцию. Она измеряется скоростью превращения субстрата или скоростью накопления продуктов реакции. Измерять нужно начальную скорость превращения, а не количество субстрата, превращенного за определенный отрезок времени.

Комиссия по ферментам Международного биохимического союза дает понятие о стандартной единице активности.

Единица активности (Е) – это количество фермента, которое катализирует превращение одного микромоля субстрата в мин при стандартных условиях (в оптимуме рН, при избытке субстрата, температуре 37 или 20º С).

Содержание отчёта по выполнению лабораторного задания

1. Напишите название, тему, цель лабораторного занятия.

2. Ход работы

А) Приготовьте пять стеклянных стаканчиков и поместите в первый стаканчик немного песка, во второй - кусочек сырого картофеля, в третий - кусочек вареного картофеля, в четвертый - кусочек сырого мяса, в пятый - кусочек вареного мяса. Капните в каждый из стаканчиков немного пероксида водорода. Пронаблюдайте, что будет происходить в каждом из стаканчиков.

Б) Измельчите в ступке кусочек сырого картофеля с небольшим количеством песка. Перенесите измельченный картофель вместе с песком в стаканчик и капните туда немного пероксида водорода. Сравните активность измельченной и целой растительной ткани.

В) Составьте таблицу, показывающую активность каждой ткани при различной обработке.

Вопросы для закрепления теоретического материала лабораторного занятия

В каких стаканчиках проявилась активность фермента? Объясните, почему.

Как проявляется активность фермента в живых и мертвых тканях? Объясните наблюдаемое явление.

Как влияет измельчение ткани на активность фермента?

Различается ли активность фермента в живых тканях растений и животных?

Как бы вы предложили измерить скорость разложения пероксида водорода?

Как вы считаете, все ли живые организмы содержат фермент каталазу, обеспечивающий разложение пероксида водорода? Ответ обоснуйте.

Лабораторное занятие №4.

ОПИСАНИЕ ОСОБЕЙ ОДНОГО ВИДА ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ

Цель: закрепить и систематизировать полученные теоретические знания о критериях вида.

Студент должен:

уметь: составлять описательную характеристику растений, анализировать известные и полученные данные;

знать: понятие морфологического критерия вида, среды обитания;

иметь сформированные компетенции: представления о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач.

Обеспеченность занятия

Оборудование и материалы: гербарные или живые образцы растений.

Раздаточные материалы: данные методические рекомендации по выполнению лабораторных заданий.

Краткие теоретические материалы по теме лабораторного занятия

Колокольчик персиколистный (сем.Колокольчиковые)

Травянистое растение. Живет много лет.

Цветки ярко-голубые с легким фиолетовым оттенком, крупные, напоминают колокол. Лепестки цветка срослись. Они гладкие. Цветки собраны вместе на прямостоячем гладком стебельке

У растения два типа листьев: нижние — удлиненные, острые, с маленькими зубчиками по краям, верхние — мелкие с острой верхушкой, край листа ровный. Корневище ползет по поверхности почвы. Плод напоминает крохотную коробочку. Цветет в июне — июле. Растет на лесных полянах и по кустарникам.

Колокольчик рапунцелевидный (сем.Колокольчиковые)

Высокое, до 1 м, растение с ползучим корневищем, мясистыми придаточными корнями. Стебель прямой, шероховатый, жестковолосистый. Прикорневые листья черешковые, сердцевидно-яйцевидные, Стеблевые листья - ланцетовидные, сидячие, очередные. Все листья с пильчатым краем. Многочисленные поникающие цветки на коротких цветоножках собраны в однобокое кистевое соцветие. Цветет в июле – августе. Благодаря сильному ползучему корневищу колокольчик рапунцелевидный – весьма агрессивное растение и быстро занимает чужие территории. Этот колокольчик – растение светлых лесов, опушек, полян.

Колокольчик средний. (сем. Колокольчиковые)

Он относится к группе двухлетних растений. Родина этого колокольчика Альпы. Колокольчик средний – высокое, до 1 метра, растение с крепкими, прямыми стеблями. Прикорневые листья ланцетные, опушенные. Цветки белые, сиреневатые, голубые, очень крупные – до 7 см. Цветки могут быть простые и махровые. Края лепестков цветочного венчика, как правило, сильно загнуты наружу. Колокольчик средний в первый год посева образует розетку опушенных листьев. После перезимовки, на второй год, из розетки вырастает высокий цветоносный стебель. Цветет в июне – июле. После отмирания отцветшего цветоноса могут образоваться новые побеги, которые зацветут на следующий год. Колокольчик средний – прихотливое растение. Требует хорошей плодородной почвы, кислых почв не любит. Влаголюбив. На зиму его надо укрывать.

Колокольчик раскидистый. (сем. Колокольчиковые)

Это довольно высокое, до 50см, растение с тонким, ветвящимся довольно слабым стеблем, обычно опирающимся на более прочные стебли соседних трав и растений. Листья колокольчика раскидистого ланцетовидные, сидячие. Сине-фиолетовые цветки с сильно отогнутыми лепестками на длинных цветоножках. Цветки собраны в рыхлые метельчатые соцветия. Цветет в мае – июне.

Содержание отчёта по выполнению лабораторного задания

1. Напишите название, тему, цель лабораторного занятия.

2. Прочитайте краткий теоретический материал, напишите ход работы, выполните лабораторные задания.

Ход работы

Внимательно прочитайте краткий теоретический материал, рассмотрите рисунки, выполните задания:

Задание № 1: заполните таблицу:

| № растения | Название растения | Описание растения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Задание № 2: ответьте письменно, о каком критерии или критериях идет речь.

1) многие виды легко отличаются по окраске (медведь бурый и медведь белый), по размерам (горностай и ласка) и другим внешним признакам. Как бы вы назвали такой критерий для определения вида?

2) установлено что под названием «чёрная крыса» скрываются два вида-двойника: крысы с 38 и 42 хромосомами, они не скрещиваются между собой. Как можно назвать такой критерий?

3) Зубр и бизон – два вида, относящихся к одному роду. Они очень схожи между собой внешне и в неволе дают плодовитое потомство – зубробизона. В природе же они не скрещиваются, т.к. обитают на разных материках – зубр в Европе, а бизон – в Северной Америке. Как можно назвать этот критерий вида?

4) Между близкородственными видами наблюдается чёткое разделение экологических ниш. Например, некоторые виды малиновки в хвойных лесах на первый взгляд занимают одну нишу, но одни из них кормятся на внешних, а другие на внутренних ветвях деревьев. Какой критерий в данном случае является основополагающим?

5) Некогда считалось, что в Европе малярию разносит один вид комаров – малярийный комар Anophelesmaeneipennis. В действительности этот вид оказался состоящим из шести самостоятельных видов, отличающихся по биологическим признакам их яиц. Какой критерий имеет место в данном случае?

6) Белый медведь обитает в арктическом и субарктическом поясах, у него белая шерсть, питается он рыбой и морскими млекопитающими. Бурый медведь распространен в лесах умеренного пояса, у него бурая шерсть он всеяден, на зиму впадает в спячку. Какие критерии использованы при описании медведя? На основании какого критерия можно сделать вывод, что особи этих видов не могут скрещиваться?

Вопросы для закрепления теоретического материала лабораторного занятия

Что в себя включает морфологический критерий вида?

Чем можно объяснить сходства особей одного вида?

Приведите примеры особей одного вида.

От чего зависит продолжительность жизни особей одного вида?

Каким образом окружающая среда влияет на особей одного вида?

Лабораторное занятие №5.

ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА И ВАРИАЦИОННОЙ КРИВОЙ.

АНАЛИЗ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Цель: научиться строить кривую нормы реакции.

Студент должен:

уметь: применять знания о норме реакции как пределе приспособительных реакций организмов;

знать: понятия нормы реакции, статистический ряд изменчивости признака;

иметь сформированные компетенции: понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека.

Обеспеченность занятия

Оборудование и материалы: листья деревьев, линейка, метр для измерения роста студентов группы.

Раздаточные материалы: данные методические рекомендации по выполнению лабораторных заданий.

Краткие теоретические материалы по теме лабораторного занятия

Модификационная изменчивость

Модификационная изменчивость — это результат не изменений генотипа, а его реакции на условия окружающей среды. При модификационной изменчивости наследственный материал не изменяется, — изменяется проявление генов.

Под действием определенных условий окружающей среды на организм изменяется течение ферментативных реакций (активность ферментов) и может происходить синтез специализированных ферментов, некоторые из которых ответственны за регуляцию транскрипции генов, зависящую от изменений окружающей среды. Таким образом, факторы окружающей среды способны регулировать экспрессию генов, то есть интенсивность выработки ими специфических белков, функции которых отвечают специфическим факторам окружающей среды.

Предел проявления модификационной изменчивости организма при неизменном генотипе — норма реакции. Норма реакции обусловлена генотипом и различается у разных особей данного вида. Фактически норма реакции — спектр возможных уровней экспрессии генов, из которого выбирается уровень экспрессии, наиболее подходящий для данных условий окружающей среды. Норма реакции имеет пределы или границы для каждого биологического вида (нижний и верхний) — например, усиленное кормление приведет к увеличению массы животного, однако она будет находиться в пределах нормы реакции, характерной для данного вида или породы. Норма реакции генетически детерминирована и наследуется. Для разных признаков пределы нормы реакции сильно различаются. Например, широкие пределы нормы реакции имеют величина удоя, продуктивность злаков и многие другие количественные признаки), узкие пределы — интенсивность окраски большинства животных и многие другие качественные признаки.

Тем не менее, для некоторых количественных признаков характерна узкая норма реакции (жирность молока, число пальцев на ногах у морских свинок), а для некоторых качественных признаков — широкая (например, сезонные изменения окраски у многих видов животных северных широт). Кроме того, граница между количественными и качественными признаками иногда весьма условна.

Содержание отчёта по выполнению лабораторного задания

1. Напишите название, тему, цель лабораторного занятия.

2. Прочитайте краткий теоретический материал, напишите ход работы, выполните лабораторные задания.

Ход работы

1. Измерьте рост каждого студента в группе с точностью до сантиметра, округлив цифры. Например, если рост составляет 165,7 см, запишите, что рост — 166 см.

2. Полученные данные запишите в тетради. Подсчитайте число объектов, имеющих одинаковый рост, внесите данные в таблицу:

| Размер объектов V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Число объектов n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Постройте вариационную кривую, которая представляет собой графическое выражение изменчивости признака; частота встречаемости признака (n) – по вертикали; степень выраженности признака (V) – по горизонтали.

4. Вычислите средний рост студентов вашей группы путем деления суммы всех измерений на общее число измерений.

5. Расположите листья в порядке нарастания их длины; измерьте длину объектов.

6. Полученные данные запишите в тетради. Подсчитайте число объектов, имеющих одинаковую длину, внесите данные в таблицу:

| Размер объектов V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Число объектов n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7.Постройте вариационную кривую, которая представляет собой графическое выражение изменчивости признака; частота встречаемости признака (n) – по вертикали; степень выраженности признака (V) – по горизонтали.

8. Сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для закрепления теоретического материала практического занятия

1. Какие признаки фенотипа имею узкую, а какие – широкую норму реакции?

2. Чем обусловлена широта нормы реакции, и от каких факторов она может зависеть?

3. Что такое вариационная кривая?

4. Каким образом можно определить средний рост группы студентов?

5. Знания по каким учебным дисциплинам помогли Вам в выполнении данных лабораторных заданий?

Лабораторное занятие №6.

ОПИСАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТАХ

Цель: научиться выявлять антропогенные изменения в экосистемах, закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости природных экосистем

Студент должен:

уметь: осуществлять поиск, сравнение, систематизацию информации об изменениях природных ландшафтов, природных систем;

знать: виды редких растений и животных своей местности, виды трофических уровней, понятие плотности популяций;

иметь сформированные компетенции: использование информационных технологий для решения научных и профессиональных задач.

Обеспеченность занятия

Оборудование: фотографии и видеоматериалы (продолжительность 2-3 мин.) природных экосистем, Красная книга растений и животных ЯНАО в электронном виде.

Раздаточные материалы: данные методические рекомендации по выполнению лабораторных заданий.

Краткие теоретические материалы по теме лабораторного занятия

Красная книга — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов.

Красная книга является основным документом, в котором обобщены материалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, на основании которых проводится разработка научных и практических мер, направленных на их охрану, воспроизводство и рациональное использование.

В Красную книгу заносят виды растений и животных, которые постоянно или временно растут либо обитают в естественных условиях на определённой территории (преимущественно территории отдельно взятой страны), и находятся под угрозой исчезновения. Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу подлежат особой охране на всей отдельной взятой территории, которую охватывает конкретное издание Красной книги.

Содержание отчёта по выполнению лабораторного задания

1. Напишите название, тему, цель лабораторного занятия.

2. Прочитайте о видах растений и животных, занесенных в Красную книгу: исчезающие, редкие, сокращающие численность по ЯНАО. Выпишите по 10 названий редких, исчезающих и сокращающих численность растений и животных.

3. Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность популяций видов.

4. Сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для закрепления теоретического материала лабораторного занятия

1. Какие вы знаете виды растений и животных, исчезнувшие в вашей местности?

2. Объясните причины неблагоприятного влияния деятельности человека, пользуясь знаниями по биологии.

3. Какие виды деятельности человека приводит к изменению в экосистемах.

4. В чем основные отличия экосистем друг от друга?

5. С чем связано увеличение числа исчезнувших животных и растений в ЯНАО?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

Беляев, Д. К. Биология (базовый уровень). 10 класс / Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др. — М., 2014.

Константинов, В.М. Общая биология: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. В.М. Константинов. – 12-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2014.

Интернет-ресурсы

Биология в Открытом колледже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.biology.ru.

Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bril2002.narod.ru.

Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kozlenkoa.narod.ru.

Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nature.ok.ru.

Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разработанного в Московском государственном открытом университете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nrc.edu.ru.

Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sbio.info.

Биология в вопросах и ответах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.schoolcity.by.

| Версия: 1.0 | Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 28.08.2014, 16:53 | Стр. 4из 17 |