Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Печорское речное училище - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА

по дисциплине

ОП. 10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность:

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

г.Печора

2016г.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7

Тема: Выполнение тестового задания по темам:

2.1. Законодательные и нормативно - правовые акты по обеспечению обороны государства - РФ.

2.2. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства.

2.3. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Воинский учёт. Воинская обязанность.

Продолжительность 2 часа

Цель:

активизировать индивидуальную деятельность, направленную на закрепление;

расширение и систематизацию пройденного материала по темам дисциплины ОП. 10 «Безопасность жизнедеятельности»;

формирование общих компетенций, умений и навыков быстро решать поставленные задачи:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия.

2.1. Законодательные и нормативно - правовые акты по обеспечению обороны государства - РФ:

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

II. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации

III. Военная политика Российской Федерации

Деятельность Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов

Применение Вооруженных Сил, других войск и органов, их основные задачи в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время

Развитие военной организации

Строительство и развитие Вооруженных Сил, других войск и органов

Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность Российской Федерации

IV. Военно-экономическое обеспечение обороны

Оснащение Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и специальной техникой

Обеспечение Вооруженных Сил, других войск и органов материальными средствами

Развитие оборонно-промышленного комплекса

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами

Национальные интересы и стратегические, национальные приоритеты

Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются:

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации;

укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;

повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны;

сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

повышение конкурентоспособности национальной экономики;

закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира.

Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством реализации следующих стратегических национальных приоритетов:

оборона страны;

государственная и общественная безопасность;

повышение качества жизни российских граждан;

экономический рост;

наука, технологии и образование;

здравоохранение;

культура;

экология живых систем и рациональное природопользование;

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.

Обеспечение национальной безопасности

Состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных приоритетов и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности.

Оборона страны

Стратегическими целями обороны страны являются создание условий для мирного и динамичного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности.

Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется в рамках реализации военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной организации государства, форм и способов применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, повышения мобилизационной готовности Российской Федерации и готовности сил и средств гражданской обороны.

Основные положения военной политики и задачи военно-экономического обеспечения обороны страны, военные опасности и военные угрозы определяются Военной доктриной Российской Федерации.

В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов разрабатываются и реализуются взаимосвязанные политические, военные, военно-технические, дипломатические, экономические, информационные и иные меры, направленные на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности. Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов осуществляются путем поддержания потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне, а Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в заданной степени готовности к боевому применению.

Совершенствование военной организации государства осуществляется на основе своевременного выявления существующих и перспективных военных опасностей, и военных угроз, сбалансированного развития компонентов военной организации, наращивания оборонного потенциала, оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными вооружением, военной и специальной техникой, инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Совершенствование форм и способов применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов предусматривает своевременный учет тенденций изменения характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее полной реализации боевых возможностей войск (сил), выработку требований к перспективным формированиям и новым средствам вооруженной борьбы.

Повышение мобилизационной готовности Российской Федерации осуществляется путем совершенствования планирования мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации и их реализации в необходимом объеме, своевременного обновления и поддержания на достаточном уровне военно-технического потенциала военной организации государства. Важнейшими направлениями совершенствования мобилизационной подготовки являются подготовка экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, экономики муниципальных образований, подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов к выполнению задач в соответствии с их предназначением и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.

Готовность сил и средств гражданской обороны обеспечивается заблаговременно путем проведения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Обеспечение обороны страны осуществляется на основании принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе путем применения методов и средств невоенного реагирования, механизмов дипломатии и миротворчества, расширения международного военного и военно-технического сотрудничества, контроля над вооружением и использования других международно-правовых инструментов.

2.2. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства.

Российская Федерация — одно из крупнейших государств планеты. Ее территория составляет более 17 млн км2 и омывается водами трех океанов. В ней проживает около 150 млн человек более чем 120 национальностей и народностей. В соответствии с Конституцией Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, и в его ведении находится одна из важнейших функций — оборона и безопасность страны. Правовые основы организации обороны и обеспечения безопасности личности, общества и государства закреплены Федеральным законом «Об обороне» и Законом Российской Федерации «О безопасности».

Что же понимают под обороноспособностью государства и от каких факторов она зависит?

Обороноспособность государства — это уровень подготовленности экономики, населения, военной организации страны к отражению внешней агрессии, защите территориальной целостности и независимости.

Обороноспособность государства зависит от характера и масштабов реальных и потенциальных военных угроз, включенности страны в международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной обороны; ее военного потенциала, материальных и духовных возможностей; экономики, научно-технического развития и наличия людских ресурсов; социального и межнационального единства общества и морально-психологической готовности населения к защите отечества; способности политического и военного руководства эффективно использовать имеющиеся возможности.

Федеральным законом «Об обороне» определено, что под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.

Основу обороны Российской Федерации составляют Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация.

К обороне привлекаются внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации и войска гражданской обороны.

Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются инженерно-технические и дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах исполнительной власти, Служба внешней разведки Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, федеральный орган специальной связи и информации, федеральные органы государственной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, а также создаваемые на военное время специальные формирования.

Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против нашей страны, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности ее территории, а также для выполнения задач в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.

Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению производится Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется на условиях и в порядке, определенными этими договорами и законодательством Российской Федерации.

Часть состава Вооруженных Сил Российской Федерации может входить в объединенные вооруженные силы или находиться под объединенным командованием в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. К основным объектам безопасности относятся: личность — ее права и свободы, общество — его материальные и духовные ценности, государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной властей.

Основные функции системы безопасности:

выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации;

создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности;

управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;

осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации;

участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или признанными Российской Федерацией.

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой службы, Государственную противопожарную службу, органы службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны, внутренние войска, органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, природоохранительные органы, органы охраны здоровья населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства.

Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, новые приоритеты в сфере национальной безопасности поставили перед Вооруженными Силами Российской Федерации (ВС РФ) совершенно иные задачи, которые могут быть структурированы по четырем основным направлениям:

- сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или посягательств на интересы Российской Федерации;

- защита экономических и политических интересов РФ;

- осуществление силовых операций в мирное время;

- применение военной силы.

Особенности развития военно-политической обстановки в мире обуславливают возможность перерастания одной задачи в другую, поскольку наиболее проблемные военно-политические ситуации носят комплексный и многоплановый характер.

Под сдерживанием военных и военно-политических угроз безопасности РФ (посягательств на интересы РФ) подразумеваются следующие действия ВС РФ:

- своевременное выявление угрожающего развития военно-политической обстановки или подготовки вооруженного нападения на Российскую Федерацию и (или) ее союзников;

- поддержание состояния боевой и мобилизационной готовности страны, стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их функционирование и применение, а также систем управления для того, чтобы при необходимости нанести агрессору заданный ущерб;

- поддержание боевого потенциала и мобилизационной готовности группировок войск (сил) общего назначения на уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального масштаба;

- поддержание готовности к стратегическому развертыванию при переводе страны на условия военного времени;

- организация территориальной обороны.

Обеспечение экономических и политических интересов РФ включает в себя следующие компоненты:

- поддержание безопасных условий для жизни граждан России в зонах вооруженных конфликтов и политической или иной нестабильности;

- создание условий для безопасности экономической деятельности России или представляющих ее экономических структур;

- защита национальных интересов в территориальных водах, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России, а также в Мировом океане;

- проведение по решению Президента РФ операций с использованием сил и средств Вооруженных Сил в регионах, которые являются сферой жизненно-важных экономических и политических интересов РФ;

- организация и ведение информационного противоборства.

Силовые операции ВС РФ в мирное время возможны в следующих случаях:

- выполнение Россией союзнических обязательств в соответствии с международными договорами или иными межгосударственными соглашениями;

- борьба с международным терроризмом, политическим экстремизмом и сепаратизмом, а также предотвращение диверсий и террористических актов;

- частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание готовности к применению и применение потенциала ядерного сдерживания;

- проведение миротворческих операций в составе коалиций, созданных в рамках международных организаций, где Россия состоит или в которые вступила на временной основе;

- обеспечение режима военного (чрезвычайного) положения в одном или нескольких субъектах Российской Федерации в соответствии с решениями высших органов государственной власти;

- защита государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной среде;

- силовое обеспечение режима международных санкций, введенных на основании решения Совета Безопасности ООН;

- предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также ликвидация их последствий.

Военная сила применяется напрямую для обеспечения безопасности страны в следующих случаях:

- вооруженный конфликт;

- локальная война;

- региональная война;

- крупномасштабная война.

Вооруженный конфликт – одна из форм разрешения политических, национально-этнических, религиозных, территориальных и других противоречий с применением средств вооруженной борьбы. При этом ведение таких боевых действий не предполагает перехода отношений государства (государств) в особое состояние, называемое войной. В вооруженном конфликте стороны, как правило, преследуют частные военно-политические цели. Вооруженный конфликт может стать следствием разрастания вооруженного инцидента, приграничного конфликта и других столкновений ограниченного масштаба, в ходе которых для разрешения противоречий применяется оружие. Вооруженный конфликт может иметь международный характер (с участием двух и более государств) или внутренний характер (с ведением вооруженного противоборства в пределах территории одного государства).

Локальная война – это война между двумя и более государствами, ограниченная по политическим целям. Военные действия ведутся, как правило, в границах противоборствующих государств, и затрагивают преимущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие). Локальная война может вестись группировками войск (сил), развернутыми в районе конфликта, с их возможным усилением за счет переброски дополнительных сил и средств с других направлений и проведения частичного стратегического развертывания вооруженных сил. При определенных условиях локальные войны могут перерасти в региональную или крупномасштабную войну.

Региональная война – это война с участием двух и более государств (групп государств) региона. Она ведется национальными или коалиционными вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных средств поражения. В ходе боевых действий стороны преследуют важные военно-политические цели. Региональные войны проходят на территории, ограниченной пределами одного региона, а также в прилегающих к нему акватории, воздушном пространстве и космосе. Для ведения региональной войны требуется полное развертывание вооруженных сил и экономики, высокое напряжение всех сил государств-участников. В случае участия в этой войне государств, обладающих ядерным оружием, либо их союзников, может возникнуть угроза применения ядерного оружия.

Крупномасштабная война – это война между коалициями государств или крупнейшими государствами мирового сообщества. Она может стать результатом расширения вооруженного конфликта, локальной или региональной войны путем вовлечения в них значительного количества государств. В крупномасштабной войне стороны будут преследовать радикальные военно-политические цели. Она потребует мобилизации всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил государств-участников.

Современное российское военное планирование деятельности ВС основано на реалистичном понимании имеющихся ресурсов и возможностей России.

В мирное время и при чрезвычайных ситуациях ВС РФ совместно с другими войсками должны быть готовы к отражению нападения и к нанесению поражения агрессору, ведению как оборонительных, так и наступательных активных действий при любом варианте развязывания и ведения войн (вооруженных конфликтов). ВС РФ должны быть способны без проведения дополнительных мобилизационных мероприятий успешно решать задачи одновременно в двух вооруженных конфликтах. Кроме того, ВС РФ должны осуществлять миротворческие операции – самостоятельно и в составе многонациональных контингентов.

В случае обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки ВС РФ должны обеспечить стратегическое развертывание войск и сдерживать обострение обстановки за счет сил стратегического сдерживания и сил постоянной готовности.

Задачи ВС в военное время – наличными силами отразить воздушно-космическое нападение противника, а после полномасштабного стратегического развертывания решать задачи одновременно в двух локальных войнах.

2.3. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.

Военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства.

Она имеет высокую значимость для всего общества. К ней применимы следующие общие принципы государственной службы в Российской Федерации:

федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

законность;

приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;

равный доступ граждан к государственной службе;

единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы;

взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;

открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих;

профессионализм и компетентность государственных служащих;

защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.

Важной особенностью военной службы является обязательное принятие военной присяги каждым гражданином, впервые зачисленным на службу. После ее принятия военнослужащий приобретает полный объем своих служебных прав и обязанностей. Нарушение военной присяги влечет за собой дисциплинарную или уголовную ответственность.

Например, за самовольное оставление части военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности, тогда как за сходное нарушение другие государственные служащие несут более мягкое наказание. Это свидетельствует об особой значимости военной службы.

Военная служба связана с риском для жизни военнослужащего и ответственностью за жизнь других людей. Она требует от военнослужащих не просто исполнительности, как в других видах государственной службы, а беспрекословности подчинения требованиям командиров (начальников) в любых условиях.

Для военнослужащих устанавливаются особая форма одежды и знаки различия. В соответствии с законом они имеют право на хранение, ношение, применение и использование оружия.

Эти и другие особенности военной службы определяют статус военнослужащих, предъявляют к ним повышенные требования, ограничивают ряд их прав и свобод. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военных, им предоставляются льготы, гарантии и компенсации.

Прохождение военной службы заключается в повседневном выполнении конкретных воинских обязанностей: участие в боевых действиях и выполнение задач в условиях вооруженных конфликтов, боевая подготовка и учеба, несение боевого дежурства (боевой службы), несение гарнизонной и внутренней службы, нахождение в служебной командировке, выполнение приказов и распоряжений командиров (начальников), оказание помощи органам внутренних дел по охране правопорядка, участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф и т.п.

Правовой основой военной службы являются Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», Указы Президента РФ, Постановления Правительства России, приказы министра обороны, другие нормативные акты и документы.

В соответствии с установленной организационной структурой Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также системой их штатных должностей существуют следующие формы военной службы: военная служба солдат, матросов, сержантов и старшин; военная служба прапорщиков и мичманов; военная служба офицеров (см. схему).

Порядок прохождения военной службы прапорщиками и мичманами в Вооруженных Силах и других воинских формированиях регламентирован Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента РФ № 1237 от 16 сентября 1999 г.

Военную службу прапорщики и мичманы проходят только по контракту. Данная категория военнослужащих может состоять на военной службе до 45-летнего возраста, после чего подлежит увольнению в запас. Если же прапорщики (мичманы) владеют одной из военно-учетных специальностей по специальному перечню, то с ними по необходимости и с их согласия может быть продлен контракт на основании существующего законодательства.

На военную службу по контракту в качестве прапорщиков и мичманов принимаются лица в возрасте от 18 до 40 лет, в добровольном порядке на срок не менее 5 лет при первом заключении контракта. Последующие контракты могут заключаться на срок 3, 5 или 10 лет, а также на меньший срок до наступления предельного возраста пребывания лица на военной службе.

Военнослужащий, достигший предельного возраста пребывания на военной службе, для заключения нового контракта подает по команде рапорт должностному лицу, имеющему право принимать решение о заключении контракта с указанным военнослужащим не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действующего контракта. При этом прапорщик или мичман может быть направлен для прохождения военно-врачебной комиссии.

Ее заключение должно поступить должностному лицу, имеющему право принимать решение о заключении контракта, не менее чем за четыре месяца до окончания срока военной службы указанного военнослужащего.

В случае принятия соответствующим должностным лицом решения о заключении контракта с военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, и о сроке его действия указанный контракт подписывает командир (начальник), которому предоставлено это право.

К гражданам, поступающим на военную службу в качестве прапорщиков и мичманов, предъявляются определенные требования. Прежде всего они должны обязательно пройти медицинское освидетельствование.

Кроме годности по медицинским показаниям поступающий на военную службу должен соответствовать требованиям по общеобразовательному цензу, уровню профессиональной подготовки, морально-психологическим качествам, требованиям по выполнению нормативов физической подготовки.

Лицам, принимаемым на военную службу в качестве прапорщиков или мичманов, присваиваются соответствующие первичные воинские звания прапорщика или мичмана. Очередное воинское звание старший прапорщик (старший мичман) присваивается прапорщикам и мичманам, находящимся на должностях, подлежащих комплектованию старшими прапорщиками (старшими мичманами) или офицерами и прослужившими в предыдущем воинском звании три года. Присвоение прапорщикам и мичманам очередных воинских званий досрочно, а также на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного для занимаемой штатной должности, но не выше воинского звания старший прапорщик (старший мичман), производится в соответствии со статьей 28 Дисциплинарного устава ВС РФ. При этом очередное воинское звание старший прапорщик или старший мичман может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, если оно предусмотрено штатным расписанием.

Во время отбывания военнослужащим наказания в виде ограничения по военной службе или его ареста ему не может быть присвоено очередное воинское звание.

Время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе или ареста не засчитывается в срок военной службы.

Гражданам, пребывающим в запасе, очередное воинское звание может быть присвоено после прохождения ими военных сборов и сдачи зачетов.

Прапорщики и мичманы могут быть лишены воинского звания только по приговору суда за умышленное совершение1 ими преступления. А восстановление в звании допускается лишь после снятия с них судимости или ее погашения.

Назначение прапорщиков и мичманов на должность производится приказом командира воинской части. Прапорщики и мичманы, имеющие высшее или среднее специальное образование, могут назначаться на вакантные офицерские должности. В таких случаях их назначение производится приказами командиров и начальников, имеющих на это право. Однако по прибытии офицеров на эти должности прапорщики и мичманы вновь переводятся на свои прежние должности.

Прапорщики и мичманы освобождаются от занимаемой воинской должности в случае назначения их на новую воинскую должность, перевода, прикомандирования, увольнения с военной службы, а также в связи с другими обстоятельствами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Военным законодательством установлен порядок перемещения прапорщиков и мичманов из одной воинской части в другую, а также на высшие, равные и низшие должности внутри части.

Перемещение их из одной воинской части в другую производится по следующим основаниям: по их ходатайствам по истечении срока, на который они приняты на службу, при наличии уважительных причин; по состоянию здоровья, если по заключению военно-врачебной комиссии выполнение ими обязанностей по занимаемой должности в данной местности противопоказано; по семейным обстоятельствам, когда членам семьи прапорщика или мичмана по заключению военно-врачебной комиссии проживание по месту его службы противопоказано; в связи с проведением организационных мероприятий, когда по месту службы нет вакантных должностей, соответствующих специальности, уровню подготовки или имеющемуся опыту работы прапорщика, мичмана.

Перемещение прапорщиков и мичманов на равные должности производится при служебной необходимости, на высшие - в порядке продвижения по службе.

Перемещение их на низшие должности производится: при сокращении штатов; по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; по служебному несоответствию; в порядке дисциплинарного взыскания; по возрасту или по семейным обстоятельствам.

В последующем лица, перемещенные на низшие должности, с учетом их морально-деловых качеств и состояния здоровья могут быть назначены на ранее занимаемые ими должности.

Прапорщики и мичманы в случае несоответствия занимаемой ими должности по состоянию здоровья или морально-деловым качествам могут быть уволены с военной службы по решению командования. Они могут быть переведены к новому месту военной службы из одной воинской части в другую в следующих случаях: по служебной необходимости; в порядке продвижения по службе; по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; по семейным обстоятельствам по личной просьбе; по личной просьбе; в связи с организационно-штатными мероприятиями; в связи с плановой заменой; в связи с зачислением в военно-учебное заведение; в связи с отчислением из военно-учебного заведения; если военнослужащий, которому назначено наказание в виде ограничения по военной службе с учетом характера совершенного преступления, не может быть оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность.

Его перевод к новому месту военной службы с назначением на равную воинскую должность производится без его согласия, за исключением следующих случаев: при невозможности прохождения военной службы в местности, куда он переводится, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; при невозможности проживания членов его семьи в местности, куда он переводится, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

Если при переводе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к новому месту военной службы меняется место жительства его семьи, а жена (муж) этого военнослужащего также проходит военную службу по контракту, то одновременно с принятием решения о переводе военнослужащего к новому месту военной службы решается вопрос о переводе в данную местность его жены (мужа).

При невозможности одновременного назначения супругов-военнослужащих на воинские должности в пределах одного населенного пункта (гарнизона) и в случае отказа от увольнения с военной службы одного из них перевод к новому месту военной службы не производится.

Военнослужащий в случае перевода к новому месту военной службы направляется туда после сдачи дел и освобождения от воинской должности, но не позднее чем через месяц со дня получения воинской частью приказа или письменного извещения о его переводе, кроме случаев, когда он находится в отпуске, командировке или на лечении.

Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может быть переведен к новому месту военной службы.

Плановой замене подлежат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации.

Замена военнослужащих, проходящих военную службу в местностях, где установлен срок военной службы, производится не позднее истечения срока, установленного для службы в перечисленных местностях.

Им право выбора места дальнейшего прохождения военной службы не предоставляется. По решению соответствующего должностного лица военнослужащий может быть назначен на равную или высшую воинскую должность.

Военнослужащий» проходящий военную службу в местности, где установлен срок военной службы, может отказаться от плановой замены и продолжить службу в указанной местности. В этом случае дополнительный срок прохождения военной службы должен устанавливаться по согласованию с ним и составлять не менее одного года.

Военнослужащий с его согласия может быть переведен из местности, где установлен меньший срок военной службы, в местность, где установлен больший срок военной службы.

Перевод военнослужащих в порядке плановой замены в местности, где установлен иной срок военной службы, производится: на высшие воинские должности - с их согласия, на равные воинские должности - без их согласия.

Указанный перевод военнослужащих производится не менее чем за один год до истечения срока их военной службы (срока контракта), а также (без их согласия) не менее чем за три года до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе.

Без согласия военнослужащих их повторное направление в местности, где установлен срок военной службы, ранее чем через три года не допускается.

Важным элементом прохождения военной службы прапорщиками и мичманами является увольнение их с военной службы.

В соответствии с Федеральным законом оно производится по одному из следующих оснований: увольнение в запас; в отставку; увольнение с военной службы, если военнослужащему назначено наказание уголовного порядка.

При этом военнослужащие увольняются по истечении срока военной службы или досрочно.

Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы: по достижении предельного возраста пребывания на военной службе; по истечении срока контракта о прохождении военной службы; по состоянию здоровья; в связи с лишением воинского звания; в связи с назначением наказания в виде лишения свободы; в связи с отчислением из военно-учебного заведения.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы: в связи с организационно-штатными мероприятиями; в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Российской Федерации; в связи с невыполнением им условий контракта; в связи с отказом в допуске к государственной тайне; в связи с назначением наказания в виде лишения свободы условно; по собственному желанию.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы: в связи с нарушением условий контракта в отношении военнослужащего; по состоянию здоровья; по семейным обстоятельствам; в связи с осуществлением полномочий члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации; в связи с избранием депутатом.

Досрочное увольнение прапорщиков (мичманов) в соответствии со статьей 67 Дисциплинарного устава ВС РФ производится командующим армией, должностными лицами, ему равными и выше.

Должностные лица, имеющие право увольнения военнослужащих с военной службы, могут пользоваться этим правом лишь в отношении военнослужащих, находящихся в их прямом подчинении.

При наличии у военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, нескольких оснований для увольнения с военной службы он увольняется по избранному им основанию.

Практические задачи, задания, упражнения для самостоятельной работы студента.

Решить тестовые задания:

http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4203

http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4206

http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4210

http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4224

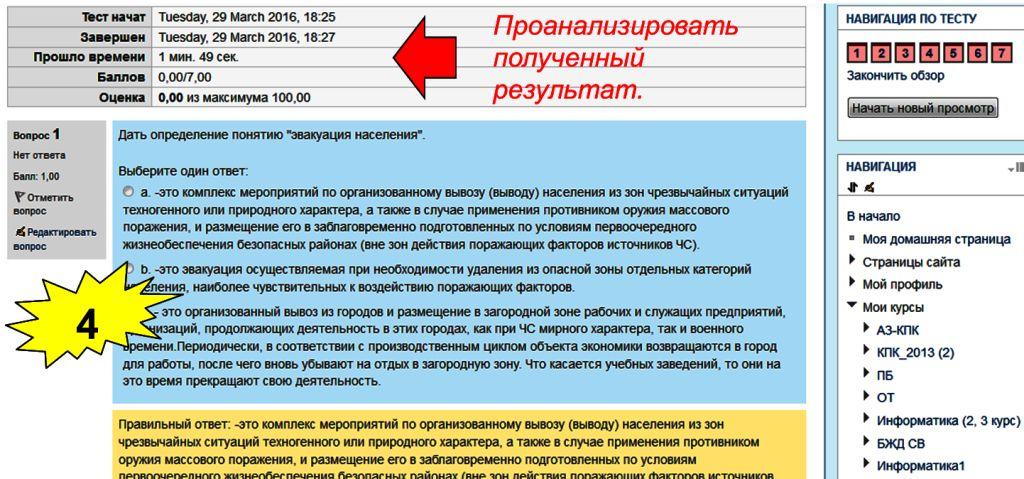

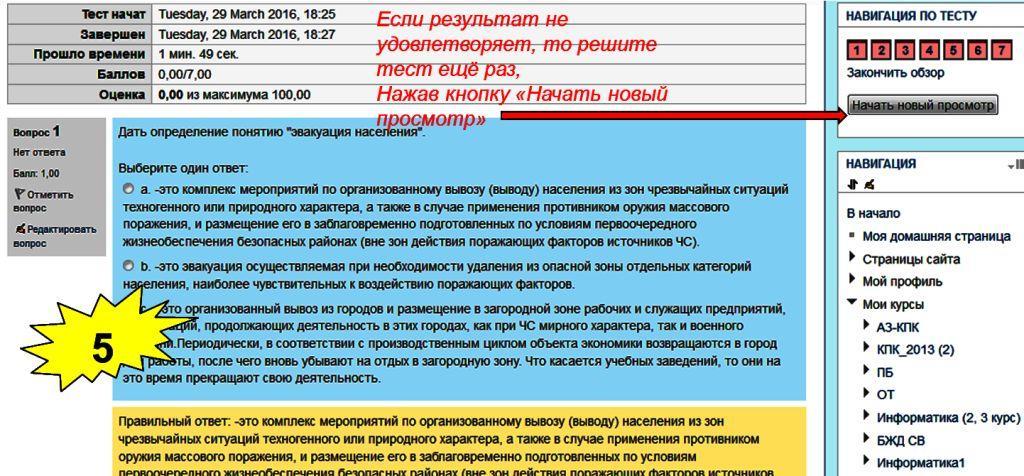

Порядок выполнения работы.

Перейти по ссылке http://farvater.gumrf.ru/course/view.php?id=259 на учебный электронный курс (далее УЭК) «Безопасность жизнедеятельности» в СДО «ФАРВАТЕР».

Ознакомиться с аннотацией к УЭК http://farvater.gumrf.ru/mod/page/view.php?id=4099 .

Ознакомиться с содержание Учебной рабочей программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» http://farvater.gumrf.ru/mod/page/view.php?id=4102 или http://farvater.gumrf.ru/mod/folder/view.php?id=4101

Изучить содержание учебного материала (п.2.1-2.3).

5. Вид контроля.

Тест в СДО «ФАРВАТЕР»

1. http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4203

2. http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4206

3. http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4210

4. http://farvater.gumrf.ru/mod/quiz/view.php?id=4224

6.Правила оформления работы.

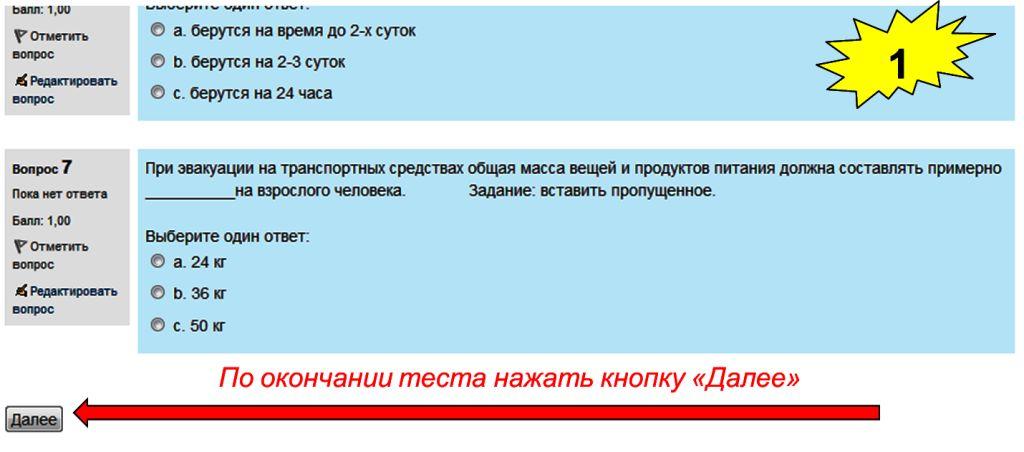

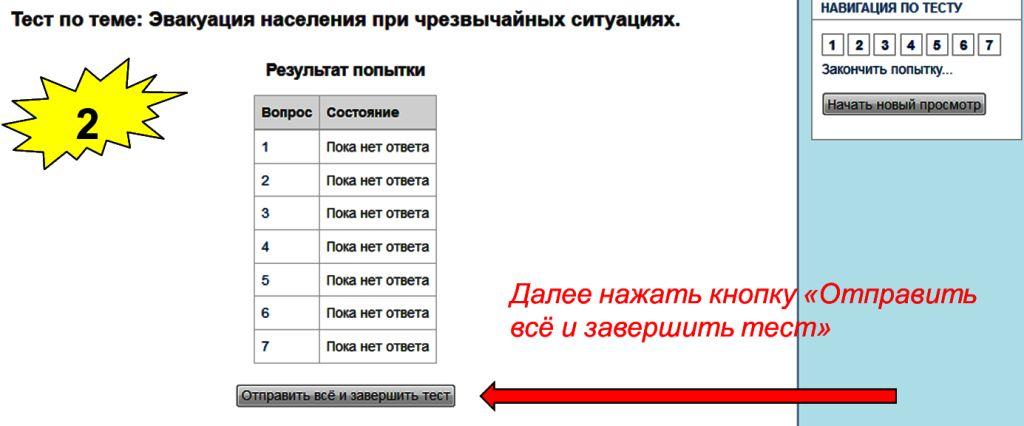

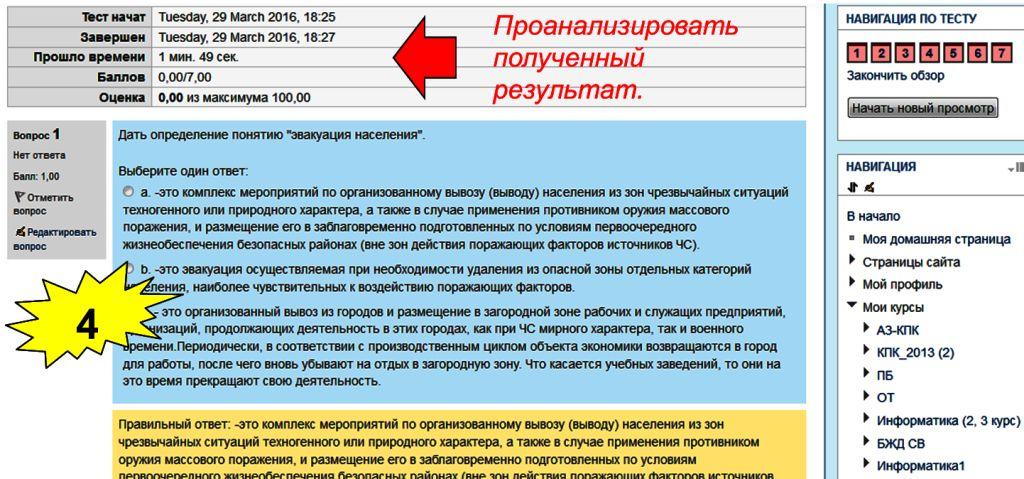

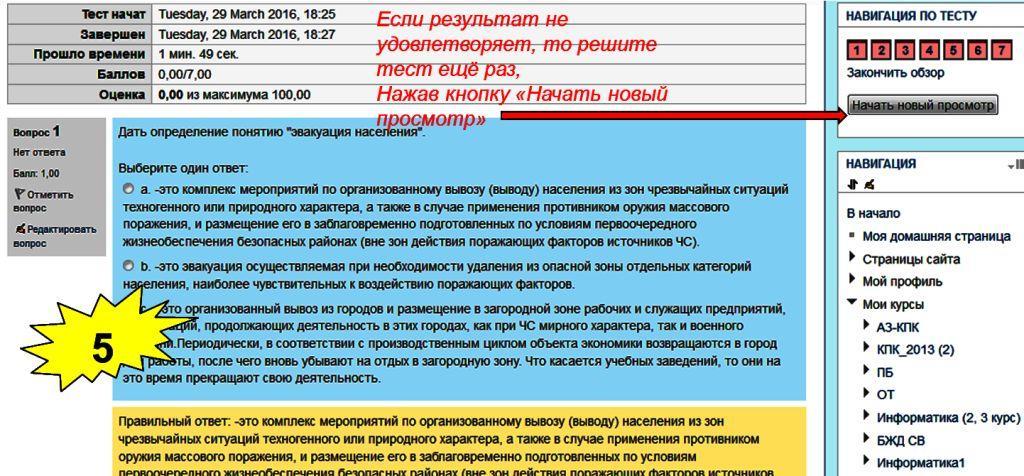

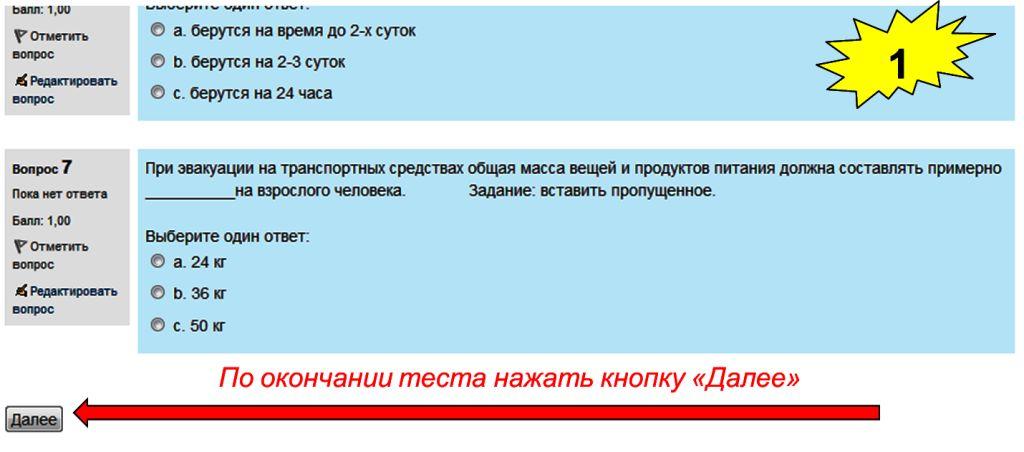

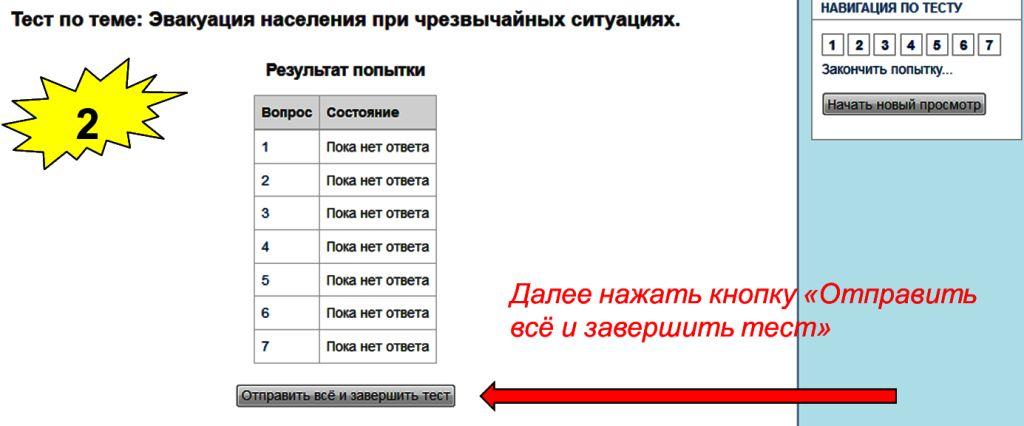

Правильно завершить тест по соответствующему алгоритму:

6. Учебная и специальная литература.

Конституция Российской федерации

Федеральный закон «Об обороне»

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»

БЖД (для ссузов)_Косолапова,2012-192 с.pdf

БЖД. Учебник (для ссузов)_Косолапов_2013-176 с.pdf

БЖД. Учебник для ССУЗов_Сапронов Ю.Г_2012 -336с.pdf

ОБЖ. Учебник для ссузов_Косолапова Н.В_2014 -336с.pdf

Печорское речное училище-филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова»