Популяция как единица эволюции.

Микроэволюция

Популяция — самая мелкая из групп особей, способная к эволюционному развитию, поэтому её называют элементарной единицей эволюции.

Отдельно взятый организм не может являться единицей эволюции — эволюция происходит только в группе особей.

Естественный отбор идет по фенотипам (признакам), по-этому для эволюции нужно разнообразие особей в популяции. Отбирая наиболее "выгодные" фенотипы, естественный отбор оставляет "выгодные" генотипы (комбинации генов). В результате выживают и оставляют потомство особи с наиболее выгодными в данных условиях генотипами.

Совокупность генотипов всех особей популяции — генофонд — основа микроэволюционных процессов в природе.

Вид как целостная система не может быть принят за единицу эволюции, т.к. обычно виды распадаются на составные их части — популяции. Вот почему роль элементарной эволюционной единицы принадлежит популяции.

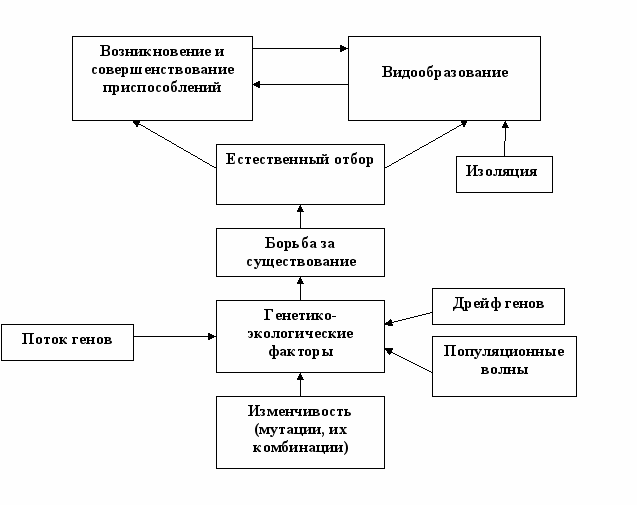

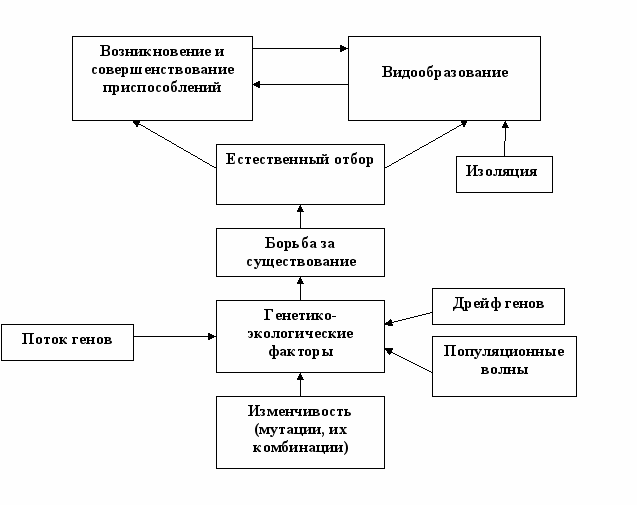

Микроэволюция — эволюционные процессы, происходящие на уровне популяции (т. е. внутри вида), ведущие к накоплению наследственных особенностей и приводящие к образованию нового вида.

Популяция является элементарной единицей эволюции.

Генофонд популяции — это совокупность генов организмов данной популяции.

Элементарные эволюционные факторы — факторы, способствующие изменению генофонда популяций: мутации, миграции, поток генов, популяционные волны, дрейф генов, изоляция.

Мутация — случайное скачкообразное изменение генотипа.

Генные мутации, затрагивающие доминантные гены, а также хромосомные и геномные мутации чаще снижают приспособленность особи и не так важны для эволюции. Хотя известно, что в природе полиплоидные формы растений имеют преимущество перед диплоидными.

Возможны следующие исходы проявления мутаций:

летальные (не совместимые с жизнью) мутации исчезнут из популяции вместе с их носителями;

мутации, вызывающие стерильность особей, не могут иметь значения, так как их носители бесплодны;

мутации, не оказывающие отрицательного воздействия на особь, включаются в генофонд популяций.

Следовательно, фенотипически однородная природная популяция является гетерогенной, что обусловливает ее возможность эволюционировать.

Популяция, как губка, накапливает мутации, при этом ее приспособленность не нарушается. Следовательно, рецессивные мутации представляют собой «скрытый резерв наследственной изменчивости», что важно для эволюционного процесса.

Изоляция

Изоляция — возникновение любых барьеров, ограничивающих свободное скрещивание. Различают пространственную и биологическую изоляцию.

Пространственная изоляция может привести к глубоким внутренним различиям, к генетической несовместимости и, следовательно, к возникновению новых видов.

Биологическая изоляция может произойти на одной территории между группами особей с измененными поведением, морфологическими, функциональными и другими признаками, препятствующими скрещиванию.

Изоляция как эволюционный фактор не создает новых генотипов или внутривидовых форм. Значение ее в эволюции состоит в том, что она закрепляет и усиливает начальные стадии генотипической дифференцировки. Действие изоляции, как и других факторов, ненаправленно.

Таким образом, мутации, миграции, популяционные волны, дрейф генов, изоляция — ненаправленные факторы эволюции. В природе они действуют совместно, однако роль каждого может усиливаться в конкретной обстановке. Все эти факторы обеспечивают генетическую неоднородность популяций.

Макроэволюция. Пути и направления эволюционного процесса

Макроэволюция — процесс формирования надвидовых таксонов (семейств, отделов, типов, классов).

К макроэволюции можно отнести и возникновение и развитие жизни на Земле.

Процесс эволюции не обязательно связан с усложнением организации. Именно поэтому в современной живой природе одновременно с высокоорганизованными формами существуют и низкоорганизованные. Ж. Б. Ламарк объяснял существование примитивных форм постоянным самозарождением простых организмов из неорганической материи. Ч. Дарвин же считал, что существование высших и низших форм не представляет затруднений для объяснения, «так как естественный отбор, или выживание наиболее приспособленных, не предполагает обязательного прогрессивного развития — он только дает преимущество тем изменениям, которые благоприятны для обладающего ими существа в сложных условиях жизни… А если от этого нет никакой пользы, то естественный отбор или не будет вовсе совершенствовать эти формы, или усовершенствует их в очень слабой степени, так что они сохранятся на бесконечные времена на их современной низкой ступени организации».