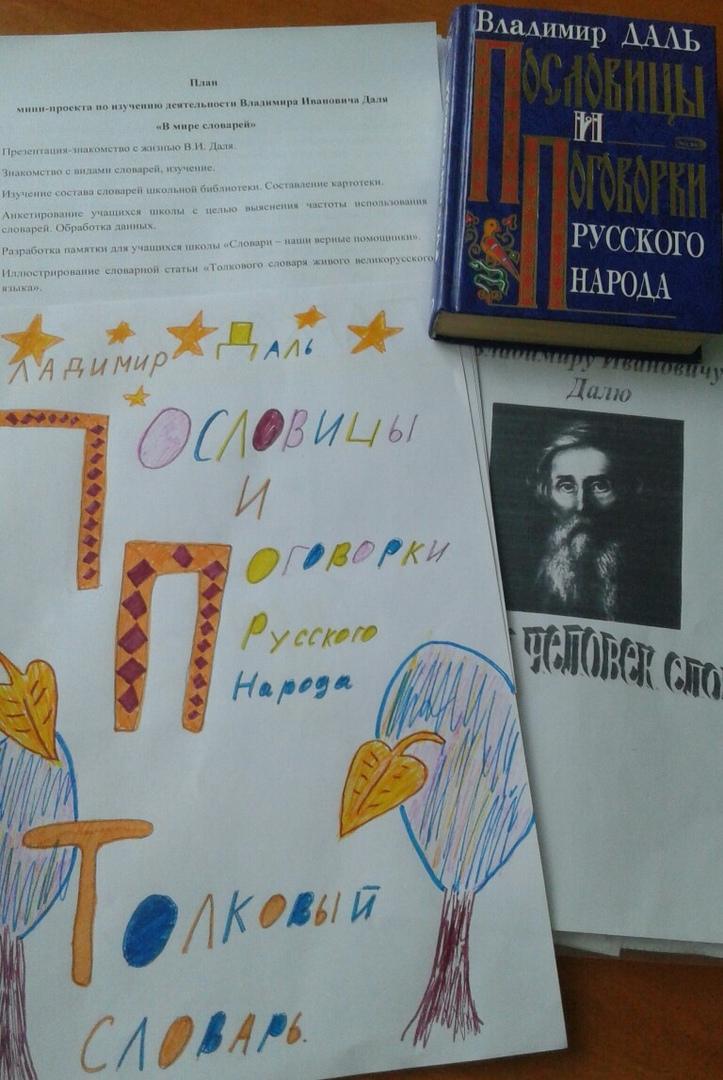

План

мини-проекта по изучению деятельности Владимира Ивановича Даля

«В мире словарей»

Презентация-знакомство с жизнью В.И. Даля.

Знакомство с видами словарей, изучение.

Изучение состава словарей школьной библиотеки. Составление картотеки.

Анкетирование учащихся школы с целью выяснения частоты использования словарей. Обработка данных.

Разработка памятки для учащихся школы «Словари – наши верные помощники».

Иллюстрирование словарной статьи «Толкового словаря живого великорусского языка».

Цель проекта: познакомить учащихся с личностью и деятельностью великого земляка В.И. Даля, видами словарей, углубить знания по теме «Лексика», формировать навыки работы со словарями, умение составлять картотеки, умение обобщать и систематизировать информацию; развивать память, внимание, умение работать в группе и самостоятельно; воспитывать интерес к изучению русского языка, пополнению своего лексикона, гордость за труд земляков, стремление трудиться во благо родного края.

Этап 1

Презентация-знакомство с жизнью Владимира Ивановича Даля

Влади́мир Ива́нович Даль (10 [22] ноября 1801 — 22 сентября[4 октября] 1872) — русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 года.

Владимир Даль родился в посёлке Луганский завод (ныне Луганск) Екатеринославского наместничества, Российской империи 10 (22) ноября 1801 года в семье лекаря горного ведомства Ивана Матвеевича Даля и его жены Марии Христофоровны, урождённой Фрейтаг (слайд 3).

Его отец, обрусевший датчанин Йохан (Иоганн) Кристиан Даль (дат. Johan Christian Dahl, 1764 — 21 октября 1821), принял российское подданство вместе с русским именем Иван Матвеевич Даль в 1799 году. Он знал немецкий, английский, французский, русский, идиш, латынь, греческий и древнееврейский язык, был богословом и медиком. Известность его как лингвиста достигла императрицы Екатерины II, которая вызвала его в Петербург на должность придворного библиотекаря. Иоганн Даль позднее уехал в Йену, прошёл там курс врачебного факультета и возвратился в Россию с дипломом доктора медицины. Российская медицинская лицензия гласит: «Иван Матвеев сын Даль 1792 года марта 8 числа удостоен при экзамене в Российской империи медицинскую практику управлять».

Иван Даль в Петербурге женился на Марии Христофоровне Фрейтаг, у них родились две дочери (Паулина и Александра) и четверо сыновей. Братьями Владимира были:

Карл (1802—1828), до конца жизни прослужил на флоте, проживал и похоронен в Николаеве, детей не имел;

Павел (1805—1835), был болен чахоткой и по состоянию здоровья часто проживал вместе с матерью в Италии, где и похоронен в Риме, детей не имел;

Лев (1807—1831), убит польскими повстанцами

Когда Далю было всего четыре года, его семья переехала в Николаев. Выслужив в 1814 году дворянство, Иван Матвеевич, старший лекарь Черноморского флота, получил право на обучение своих детей в Петербургском морском кадетском корпусе за казённый счёт.

Ранние годы (слайд 4).

Начальное образование Даль получил на дому. В доме его родителей много читали и ценили печатное слово, любовь к которому передалась всем детям.

В возрасте тринадцати с половиной лет вместе с братом Карлом (младше его на год) поступил в петербургский Морской кадетский корпус, где обучался с 1814 по 1819 годы. Выпущен 2 марта 1819 года мичманом на Черноморский флот, двенадцатым по старшинству из восьмидесяти шести. Позднее учёбу описал в повести «Мичман Поцелуев, или Живучи оглядывайся» (1841) (слайд 5).

После окончания курса он был произведён в мичманы, проходил офицерскую службу сначала на Чёрном (1819—1824), а потом на Балтийском морях (1824—1825). С сентября 1823 по апрель 1824 он находился под арестом по подозрению в сочинении эпиграммы на главнокомандующего Черноморским флотом Алексея Грейга и на его любовницу Юлию Кульчинскую — еврейку Лию Сталинскую, после первого брака выдававшую себя за полячку[7]. По словам историка флота Ф. Ф. Веселаго, «это было собственно юношеское, шутливое, хотя и резкое стихотворение, но имевшее важное местное значение, по положению лиц, к которым оно относилось»[8]. С этим эпизодом и связан перевод Даля из Николаева в Кронштадт.

После нескольких лет службы на флоте Владимир Даль 20 января 1826 года поступил в Дерптский университет на медицинский факультет. Жил он в тесной чердачной каморке, зарабатывая на жизнь уроками русского языка. Спустя два года, в январе 1828 года В. И. Даль был зачислен в число казённокоштных воспитанников. По словам одного из биографов Даля, он погрузился в атмосферу Дерпта, которая «в умственном отношении побуждала к разносторонности»[9]. Здесь ему прежде всего пришлось усиленно заниматься необходимым в то время для учёного латинским языком. За работу на тему, объявленную философским факультетом, он получил серебряную медаль.

В 1827 году журнал Александра Воейкова «Славянин» публикует первые стихотворения Даля. В 1830 В. И. Даль выступает уже как прозаик, его повесть «Цыганка» печатает «Московский телеграф» (слайд 6).

Врачебная практика

Учёбу пришлось прервать в 1828 году, с началом войны с турками, когда в связи с распространившимися за Дунаем случаями чумы действующая армия потребовала усиления военно-медицинской службы. Владимир Даль досрочно «с честью выдержал экзамен на доктора не только медицины, но и хирургии»[10]по теме «Об успешном методе трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек».

В ходе сражений русско-турецкой войны 1828—1829 и польской кампании 1831 года Владимир Даль показал себя как блестящий военный врач. Отличился при переправе Ридигера через Вислу у Юзефува. За неимением инженера Даль навёл мост, защищал его при переправе и затем сам разрушил его. От начальства он получил выговор за неисполнение своих прямых обязанностей, но Николай I наградил его владимирским крестом с бантом (слайд 7).

С марта 1832 года он служит ординатором в столичном военно-сухопутном госпитале и вскоре становится медицинскою знаменитостью Петербурга.

Первая книга

В 1832 году Даль публикует «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». Это сочинение принесло ему известность в литературных кругах русской столицы.

Ознакомившись с книгой Даля, ректор Дерптского университета решил пригласить своего бывшего студента на кафедру русской словесности. При этом книга была принята в качестве диссертации на соискание учёной степени доктора филологии.

Даль в Оренбурге

Женившись в 1833 году (слайд 8), Даль был в июле переведён в Оренбург чиновником особых поручений при военном губернаторе В. А. Перовском. На этой должности он оставался около восьми лет.

Во время пребывания на Южном Урале много ездил по уездам, собирал фольклорные материалы, занимался естественными науками. За свои коллекции по флоре и фауне Оренбургского края был избран в 1838 г. членом-корреспондентом Петербургской академии наук по физико-математическому отделению.

Помимо русского, Даль знал по меньшей мере 12 языков, понимал тюркские языки, собирал в Оренбурге тюркские рукописи, благодаря чему считается одним из первых в России тюркологов[14]. По образу и подобию его толкового словаря стал составлять собственный словарь тюркских наречий Лазарь Будагов.

В 1835 году Даль был избран член-корреспондентом первого состава Уфимского губернского статистического комитета. Он продолжал и литературные занятия, активно сотрудничал в журнале «Сельское чтение». В 1833—1839 гг. вышли в свет «Были и небылицы Казака Луганского».

В 1839—1840 гг. доктор Даль участвовал в Хивинском походе. Военная деятельность Даля освещена в ряде его сочинений мемуарного характера, как, например: «Донская конная артиллерия» и «Письма к друзьям из похода в Хиву».

Знакомство с Пушкиным (слайд 9).

В конце 1836 года Даль приезжал в Петербург. Пушкин радостно приветствовал возвращение друга, многократно навещал его, интересовался лингвистическими находками Даля. Александру Сергеевичу очень понравилось услышанное от Даля, ранее неизвестное ему слово «выползина» — шкурка, которую после зимы сбрасывают ужи и змеи, выползая из неё. Зайдя как-то к Далю в новом сюртуке, Пушкин весело пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой выползины я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу!» — пообещал поэт. Не снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не причинять раненому поэту лишних страданий, пришлось «выползину» с него спарывать. Даль и здесь присутствовал при трагической кончине Пушкина.

Возвращение в Петербург

В 1841 г. Даль по рекомендации своего начальника В. Перовского был назначен секретарём его брата Л. А. Перовского, а потом заведовал (частно) особой канцелярией его, как министра внутренних дел.

Московский период

В 1859 году действительный статский советник Даль вышел в отставку и поселился на Пресне в деревянном доме, построенном историографом князем Щербатовым. После переезда в Москву он приступил к публикации двух капитальных трудов, над которыми работал всю жизнь. Это «Толковый словарь живого великорусского языка» (1861—1868) и «Пословицы русского народа» (1862) (слайд 10).

Помимо лексики и пословиц, Даль в течение всей жизни собирал народные песни, сказки и лубочные картины.

На исходе жизни Даль переложил Ветхий Завет «применительно к понятиям русского простонародья». Он «играл на нескольких музыкальных инструментах, работал на токарном станке, увлекался спиритизмом и изучал гомеопатию». К спиритизму его приобщил в Нижнем известный мистик А. Н. Аксаков. Даль рассказывал знакомым, что однажды ему удалось вызвать дух покойного Жуковского и получить у него ответ на вопрос, на который только тот мог знать ответ.

Осенью 1871 года с Владимиром Ивановичем случился первый лёгкий удар, после чего он пригласил православного священника для приобщения к Русской православной церкви и дарования таинства святого причащения по православному обряду. Таким образом незадолго до кончины Даль перешёл из лютеранства в православие.

Владимир Иванович Даль скончался в возрасте 70 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище вместе с супругой. Позднее, в 1878-м году, на том же кладбище был похоронен его сын Лев.

В 1833 году В. И. Даль женился на Юлии Андре (1816—1838). Вместе они переезжают в Оренбург, где у них рождаются двое детей. Сын Лев родился в 1834-м, дочь Юлия в 1838-м (названа в честь матери). Впечатления жены Даля об оренбургских днях Пушкина переданы в письмах Е. Ворониной («Русский архив», 1902, № 8. С.658)[22].

Овдовев, женился в 1840-м году на Екатерине Львовне Соколовой (1819—1872), дочери героя Отечественной войны 1812 года. В этом браке родились три дочери: Мария (1841), Ольга (1843), Екатерина (1845). Екатерина Владимировна впоследствии напечатала воспоминания об отце (журнал «Русский вестник», 1878).

Почести

(слайд 11). Даль — один из двенадцати членов-учредителей Русского географического общества. Член Общества истории и древностей Российских. Член (с 1868 почётный) Общества любителей Российской словесности.

В 1861 году за первые выпуски толкового словаря Даль получил Константиновскую медаль от Императорского географического общества, в 1868 году был выбран в почётные члены Императорской академии наук по историко-филологическому отделению, а по выходе в свет всего словаря был удостоен Ломоносовской премии (1869).

Ещё ранее, с 1863 года, Владимир Даль числился почётным членом Академии наук по Отделению естественных наук. При слиянии академии наук с академией Российской его перевели в Отделение русского языка и словесности:

В честь 200-летия со дня рождения В. И. Даля ЮНЕСКО объявило 2001 год годом В. И. Даля. В 1980-е гг. в Париже присуждалась премия имени Даля. Во многих городах есть улицы Даля (например, в Петербурге).

На родине Даля, в Луганске, его именем названы улица, средняя школа № 5 и Восточноукраинский национальный университет. В луганском доме семьи Даля ныне действует Литературный музей Владимира Даля (слайд 12).

Изучение трудов Даля

Толковый словарь живого великорусского языка

Многотомный «Толковый словарь живого великорусского языка» — magnum opus (главное детище) Даля, труд, по которому его знает всякий, кто интересуется русским языком.

Появление в печати толкового словаря, наглядно показавшего неисчерпаемое синонимическое богатство русского языка, вызвало восторги славянофилов, со взглядами которых Даль в поздние годы имел немало общего. Благодаря Далю были сохранены для науки тысячи диалектных словоформ, более нигде не зафиксированных.

Далю как лексикографу свойствен умеренный пуризм. Он предлагал заменить малопонятные книжные заимствования из иностранных языков новообразованиями на славянской основе (напр., «живуля» вместо «автомат») и включал их в свой словарь как реально существующие. Даля раздражало распространённое среди интеллигенции щеголянье иностранными словами — «речениями галантерейными». При этом, в отличие от А. С. Шишкова и других предшественников, Даль в своём словотворчестве опирался не на столь же книжную «славянщину», а на живой язык современного ему крестьянства.

С ловарь Даля, несмотря на нарочитый дилетантизм автора, его безразличие к научной лингвистике своего времени, остаётся для учёных основой знаний о том русском языке, на котором говорил народ до того, как распространилось стандартное школьное обучение[18]. Он служил настольной книгой для Андрея Белого, Владимира Набокова и других выдающихся художников слова.

ловарь Даля, несмотря на нарочитый дилетантизм автора, его безразличие к научной лингвистике своего времени, остаётся для учёных основой знаний о том русском языке, на котором говорил народ до того, как распространилось стандартное школьное обучение[18]. Он служил настольной книгой для Андрея Белого, Владимира Набокова и других выдающихся художников слова.

Пословицы русского народа

В 1862 году В. Даль опубликовал труд «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, загадок, поверий и проч.». Сборник содержит около 32 000 фраз, представляющих малые жанры фольклора. Это один из важнейших источников по бытовой стороне жизни и философии русского народа. Сборник многократно переиздавался, в том числе с предисловием нобелевского лауреата М. Шолохова, озаглавленным «Сокровищница народной мудрости».

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Даль,_Владимир_Иванович].

После 1 этапа учащиеся получают задание: Даля называют писателем, лингвистом, этнографом. Пользуясь толковым словарем, дайте значение этим понятием и расскажите, кто же такой В.И. Даль.

Этап 2

Знакомство с видами словарей

«В мире словарей»

Только люди обладают даром речи. С помощью слова человек описывает природу, мир, самого себя.

Владимир Иванович Даль, составитель знаменитого словаря, писал: «Слово есть первый признак сознательной разумной жизни. Словом называют слово, беседу, разговор, речь, пароль, обещание, ругательство, букву, письменный знак, остроту, шутку».

Народ издавна отметил разницу между словом и делом: «на словах и так и сяк, а на деле – никак», «кто словом скор, тот в деле не спор», «от слова до дела неблизко».

А.Т. Твардовский в стихотворении «Слово о словах» пишет об ответственности человека за свои слова:

Да, есть слова, что жгут, как пламя,

Что светят вдаль и вглубь – до дна.

Но их подмена словесами

Измене может быть равна.

Поэт мечтает о таком времени, «чтоб ограничить трату слов, чтоб сердце кровью их питало; чтоб разум их живой смыкал, чтоб не транжирить как попало…»

А великий Л.Н. Толстой когда-то писал: «Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно и разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти».

Так сколько же слов в русском языке? Обратимся к словарям русского языка. В однотомном «Толковом словаре» С.И. Ожегова около 70 000 слов. В четырехтомном словаре Д.Н. Ушакова более 85 000слов. Этот словарь отразил все лучшее, что накопила русская лексикография за свое существование. Почти вплоть до середины 20в. этот словарь оставался незаменимым пособием для учителей, лингвистов, всех любителей русского языка.

На смену ему пришли два новых академически словаря:

17томный (более 120 000 слов) и 4томный.

Заглянув в словарь и найдя нужное слово, мы узнаем, откуда оно произошло, что обозначает, как правильно пишется и произносится, как изменяется, на какие части делится и так далее.

Анатоль Франц, известный французский писатель, сказал о словарях: «Словарь – это вся Вселенная в алфавитном порядке… все эти собранные слова – дело плоти, крови и души родины и человечества».

Попытку собрать все слова русского языка предпринял В.И. Даль. В его «Толковом словаре живого великорусского языка» более 200 тыс. слов. Над своим словарем Даль работал около 50 лет! Кроме того, был хирургом, писателем, известным под псевдонимом Казак Луганский, имел способности к технике. Но главным трудом его жизни стало составление Великого словаря. Это научный подвиг ученого. Когда Владимир Даль готовил свое сочинение к печати, работать ему приходилось очень много, иногда до обмороков, так как одновременно он исполнял роль автора, редактора, корректора.

Ученый-языковед сумел раскрыть неисчерпаемое словарное богатство русского языка.

Какие еще бывают словари?

Орфографический словарь.

Словарь ударений (акцентологический).

Фразеологический словарь.

Словари синонимов, антонимов, омонимов.

Словарь личных имен.

Словарь иностранных слов.

Переводческий словарь с одного языка на другой.

Переводческий словарь фразеологизмов.

Словарь морфем.

Словообразовательный словарь.

Толковый словарь.

Словарь терминов (разных отраслей науки).

Энциклопедический словарь.

Толковый словарь.

Этимологический словарь.

Орфоэпический словарь.

Домашним заданием было дать значение понятиям: писатель, лингвист, этнограф. Каким словарем вы пользовались, чтобы найти значение этих слов? Расскажите, кто же такой В.И. Даль.

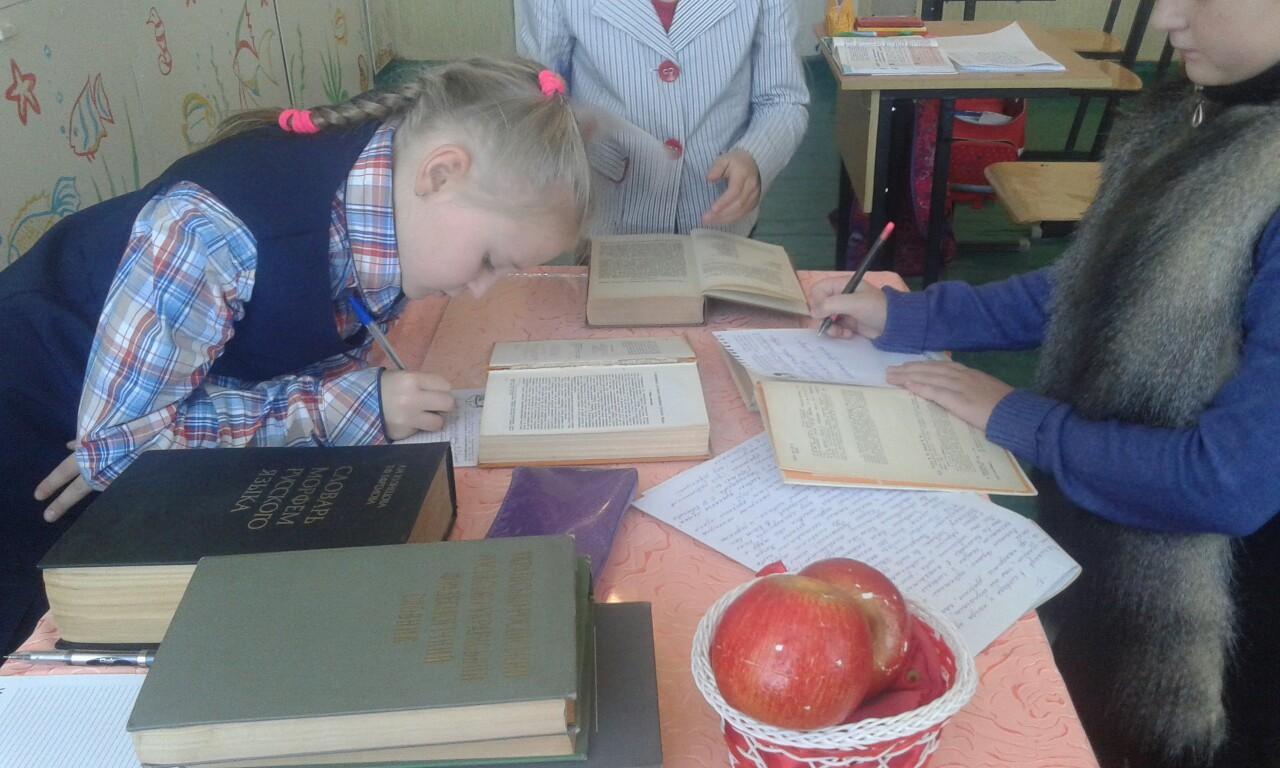

Этап 3

Изучение словарей школьной библиотеки. Составление картотеки.

П еред нами много книг. Все они являются словарями. Сейчас мы рассмотрим каждую из них и составим небольшую картотеку. Для этого перепишем название и данные об авторе, издательстве на карточки, затем сложим их в алфавитном порядке в соответствии с видами словарей.

еред нами много книг. Все они являются словарями. Сейчас мы рассмотрим каждую из них и составим небольшую картотеку. Для этого перепишем название и данные об авторе, издательстве на карточки, затем сложим их в алфавитном порядке в соответствии с видами словарей.

Школьные словари

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 70 000 слов. – М.: «Русский язык», 1990г. – 922с.

Толковый словарь русского языка В.Г. Бирюков 3 500слов. – Просвещение. – 384с.

Школьный толковый словарь русского языка.

Русско-украиский словарь 120 000 русских слов. канд.наук И.А. Багмут. – К. 1980.

Краткий этимологический словарь русского языка Н.М. Шанский. – М. 1975. – 543с.

Словарь синонимов русского языка З.Е. Александрова 9000 слов. – М.: «Русский язык», 1986. – 600с.

Словарь синонимов русского языка. Около 9000 синонимических рядов. Под ред. Л.А. Чешко, изд.4-е репродуцированное. – 600с.

Школьный фразеологический словарь русского языка для учащихся.

Украино-русский и русско-украинский словарь фразеологизмов. – 1978г.

Орфоэпический словарь русского языка около 63 000 слов. Под ред. Р.И. Аванесова изд. 2-е. – М.: «Русский язык», 1985г.

Орфографический словарь русского языка 106 000 слов. АН СССР под ред. С. Г. Бархударова 17-е изд. – М.: «Русский язык», 1980.– 480с.

Словарь иностранных слов. – 18-е изд. стер. 19 000 слов. –М: «Русский язык», 1989. – 624с.

Словарь морфем русского языка. Около 52 000 слов. А.И. Кузнецова, Т.Ф.Ефремова. – М.: «Русский язык», 1986г. – 1136с.

Советский энциклопедический словарь. Гл.ред. А.И. Прохоров. 80 000 слов. – из-во «Советская энциклопедия», 1979г. – 1630с.

Этап 4

Анкетирование учащихся школы с целью выявления частоты использования словарей школьной библиотеки.

Анкета:

Какие разновидности словарей Вам известны?

Какие словари есть в школьной библиотеке?

Как часто Вы пользуетесь словарями? В том числе в школьной библиотеке?

Для чего нужны словари: этимологии? Морфем? Фразеологизмов?

Анализ собранных данных анкетирования показывает, что всего % учащихся пользуются школьной библиотекой для того, чтобы взять словарь, % учащихся знают достаточно видов словарей, особенно тех, которые есть в библиотеке. С целью воспитания орфографической грамотности, пополнения словарного запаса учащихся ученики 5 класса разработали памятку для всех классных коллективов о назначении самых необходимых ученикам словарей с перечнем школьных словарей.

Этап 5 Разработка памятки для учащихся

ловарь Даля, несмотря на нарочитый дилетантизм автора, его безразличие к научной лингвистике своего времени, остаётся для учёных основой знаний о том русском языке, на котором говорил народ до того, как распространилось стандартное школьное обучение[18]. Он служил настольной книгой для Андрея Белого, Владимира Набокова и других выдающихся художников слова.

ловарь Даля, несмотря на нарочитый дилетантизм автора, его безразличие к научной лингвистике своего времени, остаётся для учёных основой знаний о том русском языке, на котором говорил народ до того, как распространилось стандартное школьное обучение[18]. Он служил настольной книгой для Андрея Белого, Владимира Набокова и других выдающихся художников слова.  еред нами много книг. Все они являются словарями. Сейчас мы рассмотрим каждую из них и составим небольшую картотеку. Для этого перепишем название и данные об авторе, издательстве на карточки, затем сложим их в алфавитном порядке в соответствии с видами словарей.

еред нами много книг. Все они являются словарями. Сейчас мы рассмотрим каждую из них и составим небольшую картотеку. Для этого перепишем название и данные об авторе, издательстве на карточки, затем сложим их в алфавитном порядке в соответствии с видами словарей.