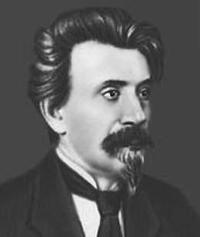

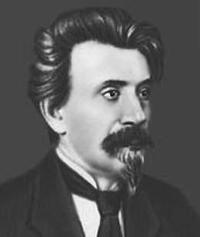

Митрофан Пятницкий

Митрофан Пятницкий

Знаменитый хор имени Пятницкого считается одним из самых престижных в России и известен во всем мире, однако на сегодняшний день мало кому известно про человека, этот хор основавшего. Тем временем жизненный путь Митрофана Пятницкого (1864–1927) можно назвать поистине достойным: не усыпанный розами, он был отмечен непостижимой силой воли, упорством и талантом этого незаурядного человека.

«Народная песня, — говорил М. Е. Пятницкий, — эта художественная летопись народной жизни, к глубокому сожалению вымирает с каждым днем… Деревня начинает забывать свои прекрасные песни… Народная песня исчезает и её надо спасать».

| КАК МИТРОФАН ПЯТНИЦКИЙ ПРИОБРЕЛ ЗВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОРМЕЙСТЕРА? |

|

Хороший голос достался Митрофану, можно сказать, по наследству. Его отец, дьячок Ефим Петрович, считался лучшим певцом в церкви села Александровка Воронежской губернии. В семье, где рос Митрофан, было еще 11 детей. Не жили, а бедствовали.

А потому у родившегося 21 июня (3 июля) 1864 года, 152 года назад, Митрофана, по сути, было два пути – работать на земле или учиться в семинарии. После окончания церковно-приходской школы родители отправили своего сына в духовное училище Воронежа. Учение давалось Митрофану с трудом. Учеба продлилась меньше года, а закончилась тяжелым нервным срывом для мальчика.

У Митрофана случайно нашли сборник народных песен, который он приобрел на рынке. Кто-то из учащихся донес на любителя песен смотрителю училища, отцу Иоанну. Смотритель был возмущен тем, что разучивал эти, по его словам, «кабацкие» песни ученик, который плохо знал Закон Божий. Отправляя нерадивого учащегося на каникулы, отец Иоанн вручил ему письмо для отца, в котором просил проучить сына за неуважение к науке, а еще лучше – выпороть. Прочитав письмо, Митрофан испытал ужас страха перед поркой… В их семье всегда были теплые и душевные отношения. Он носил в кармане брюк послание смотрителя училища, пока не затер его до дыр. Но ослушаться побоялся.

Вручая письмо отцу, 12-летний Митрофан вдруг решительно заявил, что больше учиться в училище не будет. Ефим Петрович только махнул рукой, спросив: «Что же станешь делать? Гусей пасти?»

Такая перспектива была не по душе мальчику. И, повзрослев, Митрофан Пятницкий поехал в Воронеж, где выучился бухгалтерскому делу. На работу отправился в то самое училище, откуда еще несколько лет назад бежал. Однако со своим «врагом», отцом Иоанном, он встретился без тени смущения и робости. Они часто беседовали, говорили об искусстве. Увидев тяготение Митрофана к музыке и не сумев его отговорить, отец Иоанн нашел ему учителя пения, помог с деньгами. Пятницкий так легко «схватывал» уроки, что уже через два года смог отправиться в Москву в консерваторию. Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, молодой человек покорил конкурсную комиссию красотой голоса, и его приняли…

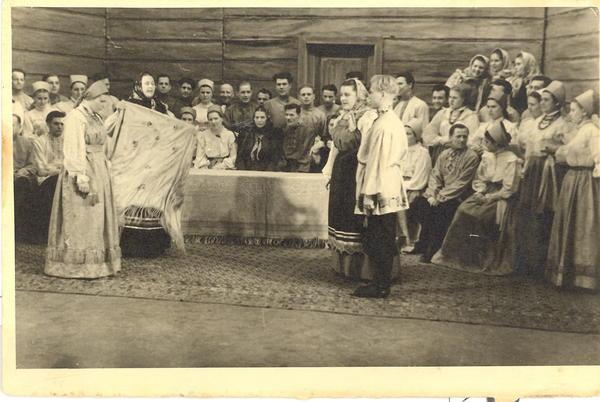

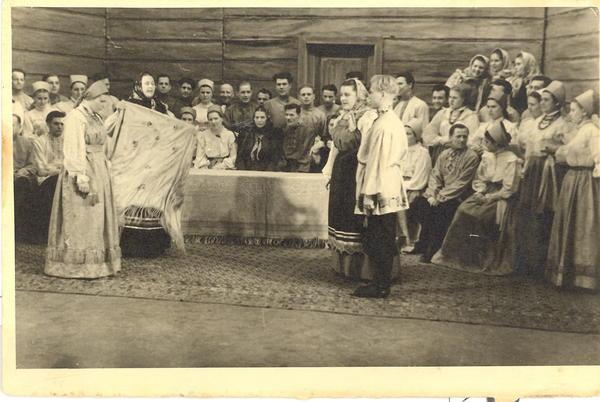

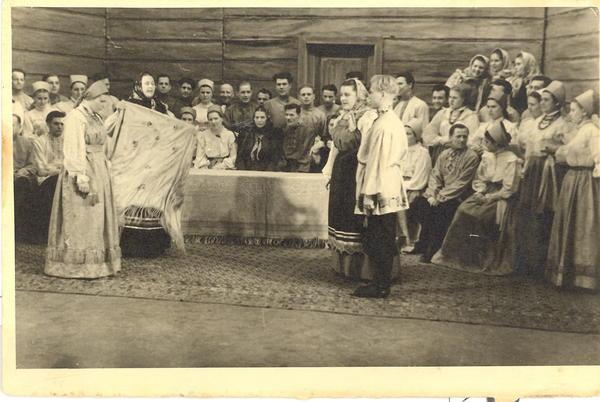

| М. Пятницкий с участниками хора. |

|

|

Вместо консерватории, 32-летний Митрофан Пятницкий оказался на больничной койке в клинике для душевнобольных в Москве, куда его устроил отец Иоанн. Поправившись, Митрофан устроился письмоводителем в больнице, где лечился, но при этом не оставлял мысли о пении. Однажды, набравшись решимости, он позвонил Федору Ивановичу Шаляпину и договорился с ним о встрече. Шаляпин, выслушав безрадостное повествование Пятницкого о своей судьбе, дал ему совет: заняться тем в жизни, к чему больше душа лежит – собирать песни. Впоследствии Федор Шаляпин познакомил Пятницкого с членами музыкально-этнографической комиссии при Московском университете.

В 1904 году Пятницкий издал книгу «12 песен», которая принесла ему небывалую известность. Чтобы увеличить свои доходы на издания книг и путешествия по деревням губерний, Митрофан Ефимович стал давать уроки пения, не отказывался и от участия в концертах. После выхода в свет его второй книги «Жемчужины старинной песни» на Пятницкого обратили внимание ученые, у него появились друзья и поклонники. Были и те, кто считал его чудаком, несостоявшемся певцом. За свою жизнь Митрофан Ефимович записал около 400 песен и обрядов. Кроме этого, бывая в деревнях, он собирал народные костюмы и инструменты.

Возможно, Пятницкий так и остался бы в истории как собиратель фольклора, если бы не одна встреча… встреча с 70-летней деревенской «певицей» Ариной Колобаевой, которая не только прекрасно пела, но и знала огромное множество песен. И вот в 1911 году впервые в зале Дворянского собрания (ныне это зал Дома Союзов) на сцене зазвучали песни в авторском исполнении. Их пели 18 крестьян. Пели бесхитростно, как поют в деревнях, в избах, на завалинке. Митрофан Ефимович в те дни сделал запись: «Наряжали они веками родную нашу песню, как невесту готовят к венцу, чтобы она свет Божий увидела».

В 1914 году не стало главной солистки певческой артели, как именовали сами исполнители свой хор. Пятницкий только-только начал заниматься становлением хора, как началась Первая мировая война, потом грянула революция. И лишь в 1919 году Митрофану Ефимовичу удалось сплотить вокруг себя любителей русской песни. Певцы, не имевшие специального образования, обладали хорошим слухом, имели отличные вокальные данные. Хористы, их было уже около 30, часто выступали перед бойцами Красной Армии, в рабочих поселках, деревнях и селах.

Частенько Пятницкий из собственного кармана выплачивал своим хористам деньги за выступления. Только в 1923 году советская власть выделила хору помещение для репетиций и оказала материальную помощь. А через два года Митрофан Ефимович получил звание Заслуженного артиста республики. Но эта поддержка пришла слишком поздно. Пятницкий был уже тяжело болен.

Умер Митрофан Ефимович 21 января 1927 года, в возрасте 63-х лет. Хор он передал племяннику, тоже фольклористу – П. Казьмину. Известны слова Пятницкого, обращенные перед смертью к своему преемнику: «Прошу только, не пойте в ресторанах, песня-то народная… Ну, а если станете там петь, не связывайте мое имя с хором».

Шли годы, у хора менялись руководители. В основном, это были композиторы: В. Захаров, М. Коваль, В. Левашов. Пятницкий всегда мечтал создать танцевальную группу при хоре. Его мечта сбылась в 1938 году, когда замечательный балетмейстер Татьяна Устинова создала при хоре школу-студию, где обучала всех желающих танцу, а лучших отбирала в танцевальную группу. Около 60 лет Т. Устинова возглавляла этот танцевальный коллектив.

Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого много гастролирует по стране. Он неоднократно побывал в Европе, посетил Китай и Японию.

В 2001 году, в честь 90-летнего юбилея с начала первого выступления хора в Дворянском собрании, в Москве на «Площади Звезд» была заложена «Звезда хора им

Пятницкого».

НА ФЕСТИВАЛЕ.

НА ФЕСТИВАЛЕ.

С 1986 года проходит на родине Пятницкого фестиваль, в селе Александровка. А с 2006 года фестиваль приобрел статус Всероссийского. В 2008 году на фестиваль народной песни, музыки и танца приехали коллективы из 12 регионов России. Народная песня навсегда останется символом русской культуры.

ПЯТНИЦКИЙ И ЕГО НАРОДНЫЙ ХОР

Имя Митрофана Ефимовича Пятницкого имеет международную известность. Он и певец, и музыкант, и собиратель русских народных песен, и этнограф. А вершина его творчества – русский народный хор – истинная жемчужина Воронежской области и всей России.

Митрофан Пятницкий родился в 1864 году в селе Александровка Воронежской губернии в многодетной семье священнослужителя. Он был девятым ребенком из двенадцати. С малого возраста отец призывал Митрофана к смирению и готовил его к духовной карьере. Задатки для этого у мальчика были великолепные: прекрасный слух, голос и отменная музыкальная память. Но, к печали отца, Митрофана интересовала совсем другая музыка - народная. В раннем детстве он частенько убегал с друзьями из дома, чтобы послушать пение деревенских девушек.

В Воронежском духовном училище, в которое все-таки с 11 лет отец устроил мальчика, его интерес только возрос. Там он становится лучшим солистом училищного хора, но себя всецело посвящает творчеству поэта А.Кольцова и даже пробует писать музыку к его стихам. Вокруг Митрофана постепенно формируется кружок из таких же любителей народного пения.

Однажды, гуляя с друзьями по рынку, внимание Митрофана привлекла маленькая книжица под названием «Песенник». Вечером того же дня ребята сели в круг и на всю мощь голосов пропели всю книжицу от корки до корки. Конечно, поступок не мог ускользнуть от бдительных глаз инспектора училища, и на следующий день Пятницкого вызвали для воспитательной беседы. Инспектор потребовал немедленно сжечь «Песенник» и покаяться за пение «кабацких песен». За непослушание пригрозил исключением. Митрофан, оскорбленный тем, что русскую песню назвали «кабацкой», категорически отказался выполнить требования инспектора. После этого разговора он уехал на каникулы домой и больше никогда не появлялся в училище.

В родной Александровке Митрофана не ждали: нетрудно предположить, как отнесся к своеволию сына отец. Потому Митрофан уезжает к сестре в село Садовое, где устраивается на работу в механическую мастерскую завода – сначала учеником, а чуть позже – слесарем. Любовь к столярному мастерству Пятницкий, кстати, пронесет через всю жизнь. В его доме будет много вещей, изготовленных собственноручно.

Призвание – русская песня

В 1897 году по настоянию врачей Пятницкий едет в Москву поправить здоровье. Там ему удается завязать знакомство с музыкальной элитой того времени – С.Танеевым, А.Кастальским и В.Пасхаловым. Также он знакомится с директором Московской консерватории Василием Ильичем Сафоновым, который принимает талантливого юношу на вокальное отделение. Там он окончательно понимает, что его путь – это русская народная песня.

В 1903 году Пятницкий становится членом музыкально-этнографической комиссии при Московском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. Теперь у него появилась еще одна важная миссия: собирательство русских народных песен. С этой целью впервые за много лет он возвращается в Александровку. Неожиданно там он встречает удивительную семидесятилетнюю песенницу Арину Колобаеву и двух ее дочерей – Анну и Марию. Вскоре в селе Новая Усмань он находит целую семью песенников во главе с талантливой Евфимией Леденевой. Вот тогда-то впервые Митрофану пришла мысль о создании русского народного хора.

Первый народный хор

Прежде чем реализовать свою мечту, в 1904 году Пятницкий выпускает первый сборник русских народных песен. Назывался он «Двенадцать русских народных песен Воронежской губернии Бобровского уезда». Лишь в 1911 году по Москве разлетятся афиши о том, что в Малом зале «Благородного собрания» состоится концерт крестьян Рязанской, Тульской и Воронежской губерний. Удивление, вызванное у публики первой песней, перешло в восторг и кончилось овацией. Успех был ошеломляющий.

С того момента Пятницкий буквально живет своим хором, расширяет репертуар, ищет новые формы подачи. Однажды пришла мысль: а что, если попытаться воссоздать обстановку, в которой исполняется та или иная песня? С этой целью он возвращается в село, где продолжает записывать обряды, собирать песни, народные инструменты и костюмы. Вместе с ним в этой колоссальной работе принимает участие племянница Варвара Пятницкая.

В 1913 году выходит второе издание сборника «Двенадцать русских народных песен Воронежской губернии Бобровского уезда». А через год увидел свет сборник концертных выступлений хора М.Е.Пятницкого « Жемчужины старинной песни великой Руси»

Встреча с Лениным

Митрофан Пятницкий родился в 1864 году в селе Александровка Воронежской губернии в многодетной семье священнослужителя. Он был девятым ребенком из двенадцати. С малого возраста отец призывал Митрофана к смирению и готовил его к духовной карьере. Задатки для этого у мальчика были великолепные: прекрасный слух, голос и отменная музыкальная память. Но, к печали отца, Митрофана интересовала совсем другая музыка - народная. В раннем детстве он частенько убегал с друзьями из дома, чтобы послушать пение деревенских девушек на посиделках. В Воронежском духовном училище, в которое все-таки с 11 лет отец устроил мальчика, его интерес только возрос. Как бы между делом он становится лучшим солистом училищного хора, но себя всецело посвящает творчеству поэта А.Кольцова и даже пробует писать музыку к его стихам. Вокруг него постепенно формируется кружок из таких же любителей народного пения.

Однажды, гуляя с друзьями по рынку, внимание Митрофана привлекла маленькая книжица под названием «Песенник». Вечером того же дня ребята сели в круг и на всю мощь голосов пропели всю книжицу от корки до корки. Конечно, поступок не мог ускользнуть от бдительных глаз инспектора училища, и на следующий день Пятницкого вызвали для воспитательной беседы. Инспектор потребовал немедленно сжечь «Песенник» и покаяться за пение «кабацких песен». За непослушание пригрозил исключением. Митрофан, оскорбленный тем, что русскую песню назвали «кабацкой», категорически отказался выполнить требования инспектора. После этого разговора он уехал на каникулы домой и больше никогда не появлялся в училище.

В родной Александровке Митрофана не ждали: нетрудно предположить, как отнесся к своеволию сына отец. Потому Митрофан уезжает к сестре в село Садовое, где устраивается на работу в механическую мастерскую завода – сначала учеником, а чуть позже – слесарем. Любовь к столярному мастерству Пятницкий, кстати, пронесет через всю жизнь. В его доме будет много вещей, изготовленных собственноручно.

Призвание – русская песня

В 1897 году по настоянию врачей Пятницкий едет в Москву поправить здоровье. Там ему удается завязать знакомство с музыкальной элитой того времени – С.Танеевым, А.Кастальским и В.Пасхаловым. Также он знакомится с директором Московской консерватории Василием Ильичем Сафоновым, который принимает талантливого юношу на вокальное отделение. Там на Пятницкого обращает внимание итальянский певец, профессор Камилло Эверарди, который берет юношу в ученики. Совместно они работают над исполнением итальянских песен, но вскоре Пятницким овладевает разочарование. И окончательное, кстати, понимание, что его путь – это русская народная песня.

В 1903 году Пятницкий становится членом музыкально-этнографической комиссии при Московском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. Теперь у него появилась еще одна важная миссия: собирательство русских народных песен. С этой целью впервые за много лет он возвращается в Александровку. Неожиданно там он встречает удивительную семидесятилетнюю песенницу Арину Колобаеву и двух ее дочерей – Анну и Марию. Вскоре в селе Новая Усмань он находит целую семью песенников во главе с талантливой Евфимией Леденевой. Вот тогда-то впервые Митрофану пришла мысль о создании русского народного хора.

Первый народный хор

Прежде чем реализовать свою мечту, в 1904 году Пятницкий выпускает первый сборник русских народных песен. Назывался он «Двенадцать русских народных песен Воронежской губернии Бобровского уезда». Лишь в 1911 году по Москве разлетятся афиши о том, что в Малом зале «Благородного собрания» состоится концерт крестьян Рязанской, Тульской и Воронежской губерний. Удивление, вызванное у публики первой песней, перешло в восторг и кончилось овацией. Успех был ошеломляющий.

С того момента Пятницкий буквально живет своим хором, расширяет репертуар, ищет новые формы подачи. Однажды пришла мысль: а что, если попытаться воссоздать обстановку, в которой исполняется та или иная песня? С этой целью он возвращается в село, где продолжает записывать обряды, собирать песни, народные инструменты и костюмы. Вместе с ним в этой колоссальной работе принимает участие племянница Варвара Пятницкая.

В 1913 году выходит второе издание сборника «Двенадцать русских народных песен Воронежской губернии Бобровского уезда». А через год увидел свет сборник концертных выступлений хора М.Е.Пятницкого « Жемчужины старинной песни великой Руси» С приходом к власти большевиков, хор Пятницкого большую часть своих концертов дает на промышленных предприятиях Москвы.

С приходом к власти большевиков, хор Пятницкого большую часть своих концертов дает на промышленных предприятиях Москвы. Стоит отметить, что хор в годы революции и гражданской войны пользуется успехом: только за зиму 1917-1918 года прошло около 80 концертов.

Крестьянский хор имени Пятницкого

22 сентября 1918 года произошла еще одна судьбоносная для Пятницкого встреча. Хор давал концерт из трех отделений для курсантов ВЦИК в клубе имени Свердлова в Кремле. Одним из зрителей стал сам Владимир Ильич Ленин. Он с большим интересом прослушал всю программу и после выступления артистов пригласил Пятницкого к себе. Ленин высоко оценил Пятницкого и его артистов, обещал помогать и, надо сказать, свое слово сдержал. Страна по-настоящему заговорила о хоре Пятницкого, большую роль в этом сыграло развитие радиовещания. А 17 февраля 1925 года Пятницкому было присвоено звание заслуженного артиста республики и вынесено решение об организации при хоре музея народной песни.

С осени 1925 года Митрофан по состоянию здоровья отходит от дел. Он все реже появляется на концертах и всю организационную часть выступлений передает в руки своего племянника Петра Казьмина.

Могила Пятницкого на Новодевичьем кладбище в Москве

За год до смерти прикованный к постели Пятницкий пишет письмо Наркому просвещения Луначарскому с просьбой найти средства для поддержки хора. Вечером 21 января 1927 года пришло ответное письмо, в котором Луначарский заверил Митрофана Ефимовича в том, что дело всей его жизни не умрет вместе с ним. После смерти Пятницкого руководство хором полностью перешло к Петру Казьмину. В это время коллектив исполнял много авторских песен.

Хор Пятницкого сейчас

В 1938 году появились две новые группы – танцевальная и оркестровая . С начала 70-х годов прошлого века репертуар хора пополнился новым жанром. С 1989 года и до настоящего времени хор имени Пятницкого возглавляет народная артистка России Александра Андреевна Пермякова. Нынешний состав хора совсем молод: средний возраст артистов всего 19 лет. Среди них – 47 лауреатов региональных и всероссийских конкурсов вокалистов из 30 регионов России. Конечно, это уже не доморощенные таланты из глубинки, а профессиональные артисты. Тем не менее, замысел сохранения русской этнической музыки и народной песни, который Митрофан Пятницкий положил в основу своего хора, продолжает раскрываться и поныне.

Солистки хора

Государственный русский народный хор им. Пятницкого "Вдоль деревни" (Из фильма-концерта "Зелёными просторами", 1977 год)

Государственный русский народный хор им. Пятницкого "Ой, то не вечер" (Москва, Дворец на Яузе, 13 ноября 2011 год)

Анна Литовская

ДОСЬЕ

Митрофан Ефимович Пятницкий

Митрофан Ефимович Пятницкий родился 21 июня 1864 года в селе Александровка, Воронежской губернии, в семье священнослужителя. С раннего детства Митрофан обладал хорошим слухом и сильным голосом. Родители мечтали, чтобы сын пошел по стопам отца и отдали Митрофана учиться в Воронежское духовное училище. Сам Пятницкий больше тяготел к исполнению русских народных песен. Вскоре он бросил училище и уехал в Москву, где познакомился с директором Московской консерватории, который сразу принял талантливого юношу на отделение вокалистов. Там, впервые в жизни, Пятницкий познакомился с творчеством знаменитых итальянских певцов, но вскоре понял, что его призвание – русская народная песня.

С этого момента Митрофан решает посвятить всю свою жизнь народной музыке. С 1903 года он входит в состав музыкально-этнографической комиссии при Императорском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. В русской глубинке он начинает свою обширную научно-этнографическую работу по сбору народных песен, танцев, обрядов, костюмов.

В 1910 году М. Е. Пятницкий создаёт хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии назван его именем. До сих пор хор Пятницкого считается жемчужиной Воронежского края.

В Воронеже в честь Пятницкого названа улица и установлен памятник на проспекте Революции. А в родном селе музыканта работает «Александровский народный музей им.М.Е.Пятницкого».

Смерть

С осени 1925 года Митрофан по состоянию здоровья отходит от дел. Он все реже появляется на концертах и всю организационную часть выступлений передает в руки своего племянника Петра Казьмина. сентября 1918 года произошла еще одна судьбоносная для Пятницкого встреча. Хор давал концерт из трех отделений для курсантов ВЦИК в клубе имени Свердлова в Кремле. Одним из зрителей стал сам Владимир Ильич Ленин. Он с большим интересом прослушал всю программу и после выступления артистов пригласил Пятницкого к себе. Ленин высоко оценил Пятницкого и его артистов, обещал помогать и, надо сказать, свое слово сдержал. Страна по-настоящему заговорила о хоре Пятницкого, большую роль в этом сыграло развитие радиовещания. А 17 февраля 1925 года Пятницкому было присвоено звание заслуженного артиста республики и вынесено решение об организации при хоре музея народной песни.

Могила Пятницкого на Новодевичьем кладбище в Москве

За год до смерти прикованный к постели Пятницкий пишет письмо Наркому просвещения Луначарскому с просьбой найти средства для поддержки хора. Вечером 21 января 1927 года пришло ответное письмо, в котором Луначарский заверил Митрофана Ефимовича в том, что дело всей его жизни не умрет вместе с ним.

Пятницкий умер, улыбаясь во сне.

Хор Пятницкого: прошлое и настоящее

После смерти Пятницкого руководство хором полностью перешло к Петру Казьмину. В это время коллектив исполнял много авторских песен, прославляющих эпоху социалистического строительства.

Хор Пятницкого сейчас

В 1938 году появились две новые группы – танцевальная и оркестровая. Танцевальную создала Татьяна Устинова – балетмейстер и талантливый постановщик. Оркестровой частью руководил Василий Хватов, Народный артист СССР, солист ансамбля народных инструментов Всесоюзного радио.

С начала 70-х годов прошлого века репертуар хора пополнился новым жанром:вокально-хореографическая композиция, представляющая собой синтез слова, музыки и танца: брянские игрища, калужские переборы, курская пляска с частушками.

Солистки хора

С 1989 года и до настоящего времени хор имени Пятницкого возглавляет народная артистка России Александра Андреевна Пермякова. Нынешний состав хора совсем молод: средний возраст артистов всего 19 лет. Среди них – 47 лауреатов региональных и всероссийских конкурсов вокалистов из 30 регионов России. Конечно, это уже не доморощенные таланты из глубинки, а профессиональные артисты. Тем не менее, замысел сохранения русской этнической музыки и народной песни, который Митрофан Пятницкий положил в основу своего хора, продолжает раскрываться и поныне.

Государственный русский народный хор им. Пятницкого "Вдоль деревни" (Из фильма-концерта "Зелёными просторами", 1977 год)

Государственный русский народный хор им. Пятницкого "Ой, то не вечер" (Москва, Дворец на Яузе, 13 ноября 2011 год)

Анна Литовская

ДОСЬЕ

Митрофан Ефимович Пятницкий

Митрофан Ефимович Пятницкий родился 21 июня 1864 года в селе Александровка, Воронежской губернии, в семье священнослужителя. С раннего детства Митрофан обладал хорошим слухом и сильным голосом. Родители мечтали, чтобы сын пошел по стопам отца и отдали Митрофана учиться в Воронежское духовное училище. Сам Пятницкий больше тяготел к исполнению русских народных песен. Вскоре он бросил училище и уехал в Москву, где познакомился с директором Московской консерватории, который сразу принял талантливого юношу на отделение вокалистов. Там, впервые в жизни, Пятницкий познакомился с творчеством знаменитых итальянских певцов, но вскоре понял, что его призвание – русская народная песня.

С этого момента Митрофан решает посвятить всю свою жизнь народной музыке. С 1903 года он входит в состав музыкально-этнографической комиссии при Императорском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. В русской глубинке он начинает свою обширную научно-этнографическую работу по сбору народных песен, танцев, обрядов, костюмов.

В 1910 году М. Е. Пятницкий создаёт хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии назван его именем. До сих пор хор Пятницкого считается жемчужиной Воронежского края.

В Воронеже в честь Пятницкого названа улица и установлен памятник на проспекте Революции. А в родном селе музыканта работает «Александровский народный музей им.М.Е.Пятницкого».

Митрофан Пятницкий

Митрофан Пятницкий

НА ФЕСТИВАЛЕ.

НА ФЕСТИВАЛЕ.