Обзорная экскурсия по г.Полоцку

Полоцк — один из древнейших городов восточных славян, уникальный город-музей.

Основан кривичами в 1-й половине 1-го тысячелетия. Первый исторически известный полоцкий князь Рогволод, который «пришел из-за моря», был убит во время похода на Полоцк Новгородского князя Владимира в 980-х годах. Его дочь Рогнеда стала одной из жен великого киевского князя Владимира.

Полоцк какое-то время был в составе Киевской Руси. В X-XIII веках - центр крупного Полоцкого княжества. В 988-1001 гг. полоцким князем был сын Рогнеды Изяслав Владимирович, а с1003 г. - Брячислав Изяславич, осуществивший в1021 г. поход на Новгород. При Всеславе Брячиславиче ( в народе - Чародее (1044-1101) Полоцкое княжество достигло наивысшего расцвета. Даже после раздела княжества между сыновьями Всеслава в1101 г. Полоцк оставался крупным политическим центром м главным конкурентом Киева.

Удобное географическое положение не западно-двинском ответвлении торгового пути «из варяг в греки» способствовало быстрому развитию города. С IX в. здесь процветают кузнечное, ювелирное, косторезное, кожевенное, швейное, строительное и др. ремесла. Со средины XII в. известны имена зодчего Иоанна, который построил церкви в Бельчицком Борисоглебском и Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастырях, и ювелира Лазаря Богши, который сделал в1161 г. крест Евфросинии Полоцкой.

В1105 г. (возможно, с992 г.) в Полоцке существовала епископская кафедра, велось каменное строительство. В XII в. сложилась Полоцкая школа зодчества, которая оказала влияние на градостроительство в Гродно, Смоленске, Новгороде и других городах.

В1110 г. здесь родилась Евфросиния Полоцкая - игуменья Полоцкого монастыря святого Спаса, причисленная к лику святых Беларуси. Она внесла неоценимый вклад в развитие культуры Полоцкой земли. Без нее невозможно представить панораму духовной жизни восточных славян в XII веке и всю нашу многовековую историю. Евфросиния открывала при монастырях мастерские по переписыванию книг и первая в древней Руси ввела церковно-приходское обучение детей.

В1127 г. киевский князь Мстислав организовал поход южнорусских князей против полоцких, захватил их и в1129 г. выслал в Византию. Но после возвращения их борьба за независимость продолжалась.

В нач. XII в. активизировалось городское вече - собрание поломан для разрешения общественных дел, вопросов войны и мира, торговли, судебных споров. В1132 г. вече избрало князем внука Всеслава Брячиславича Василька. В XIII в. полоцкие дружины вместе с лигами, латгалами и эстами сражались против немецких крестоносцев.

С1307 г. Полоцк в составе Великого княжества Литовского, самый крупный его город. В XIV-XVI вв. имел особые права - Полоцкие привилеи. В XIV в. известный польский хронист Я.Чарнковский назвал Полоцк «крепостью Белой Руси» - впервые употребив это название по отношению к землям Беларуси.

В1410 г. полоцкие хоругви (полки) участвовали в разгроме тевтонского ордена под Грюнвальдом.

Около1490 г. в городе родился белорусский первопечатник и известный просветитель эпохи Возрождения Франциск Скорина.

В1498 г. Полоцк получил Магдебургское право, был создан магистрат. С XVI столетия использовался герб города: на голубом фоне трехмачтовый корабль с развернутыми парусами, плывущий по серебряной воде.

В Ливонскую войну (1558-83) в1563 г. занят московскими войсками Ивана IV, в1579 г. отвоеван польским королем С.Багорием. В 1580 году в город приглашены представители ордена иезуитов, которые в1581 г. основали Полоцкий иезуитский коллегиум (прообраз академии). При нем действовало издательство.

В конце XVI в. город состоял из Верхнего и Нижнего замков, 6 посадов, около 80 улиц и переулков. Его оборонительные укрепления не однажды горели и снова восстанавливались.

Во время войны России с Речью Посполитой (1654-67) Полоцк в1654 г. занят русской армией, в1667 г. по условиям Андросовского перемирия возвращен Речи Посполитой.

В XVII в. при Полоцком Богоявленском монастыре существовала братская школа, в которой с 1656 года преподавал знаменитый педагог, публицист, поэт, драматург и церковный деятель Симеон Полоцкий.

В итоге 1-го и 2-го разделов Речи Посполитой в1772 г. к Российской империи отошла правобережная, а в1793 г. — и левобережная части города.

С 1802 года Полоцк - центр уезда Витебской губернии.

В войну1812 г. французские войска были задержаны здесь русским корпусом П.Х. Витгенштейна по дороге на Санкт-Петербург.

В1835 г. на базе иезуитской академии и пиарского училища открыт Полоцкий кадетский корпус, который просуществовал до1918 г.

В1897 г. в Полоцке было 20294 жителя. В 1903-04 гг. в 288 ремесленных мастерских трудилось 1198, а в1909 г. - 2060 рабочих.

С1924 г. - в составе БССР, центр Полоцкого района. С января1938 г. - в составе Витебской области, с сентября1938 г. - город областного подчинения.

В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики уничтожили в Полоцке 150 тысяч военнопленных и местных жителей, все промышленные предприятия, культурно-просветительские учреждения, 96% жилищного фонда. В городе действовало полоцкое патриотическое подполье.

Сегодня Полоцк – крупнейший промышленный и культурный центр, один из красивейших городов Беларуси, где проживает более 80 тыс. человек и работают около 30 предприятий разных форм собственности.

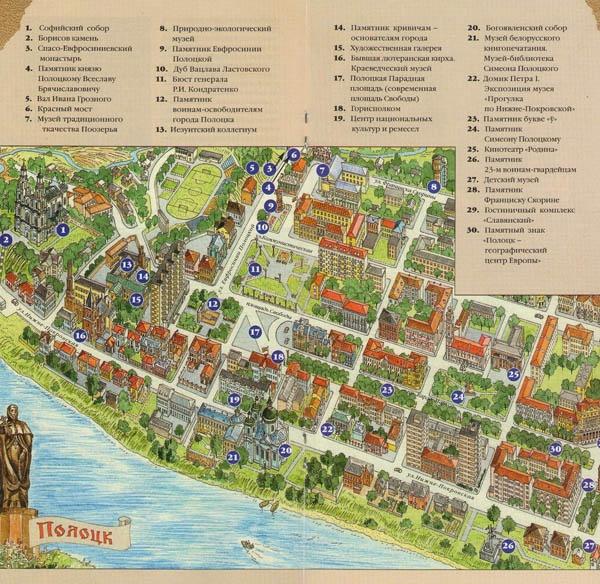

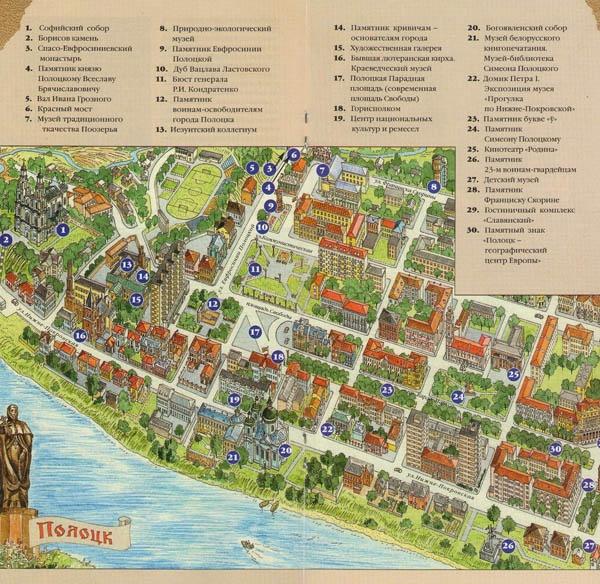

В городе и районе бережно сохраняются около 130 памятников истории, культуры и архитектуры.

Самой необычной достопримечательностью Полоцка, имеющей загадочную и дивную историю, является Борисов камень, который можно увидеть, прогуливаясь по улице Замковой. На первый взгляд, Борисов камень – это обычный огромный булыжник, но стоит подойти к нему и можно увидеть высеченный на нем крест и надпись «Вспоможи Господи раба своего, Бориса сына Гинвилового…», отсылающую туристов к XII веку, когда и правил полоцкий князь Борис. Но даже несмотря на эту отсылку, до сих пор не разгадана тайна этого загадочного камня, который является одним из четырех в Белоруссии, о природе которого ходит множество дискуссий. Одни историки говорят, что этой камень в совокупности с другими обозначал торговые пути, другие верят, что его положили язычники, а крест затем выбили лишь после принятия православия, а третьи и вовсе еще не дают внятного ответа и продолжают свои изучения.

Другим местом в Полоцке, который имеет давнюю историю является Софийский собор. Софийский собор в древнем Полоцке – уникальный храм среди немногих одноименных православных святынь Европы, один из самых ранних в Древней Руси и первый каменный на территории Беларуси.

Этот старинный памятник представлен в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Софии Премудрости Божией с поистине особенной и символичной архитектурой был построен в Полоцке на правом берегу Западной Двины в ХI веке. В середине XVIII-го его основательно перестроили по проекту архитектора Яна Глаубица в стиле виленского (позднебелорусского) барокко.

Однако до наших дней от храма ХI века дошли фрагменты кладки, практически полностью сохранившийся древний фундамент, части апсиды, столбов и стен, а также удивительные фресковые росписи 2-й половины ХI в. Собор и сегодня поражает красотой и величием.

Интересно, что точную копию Софийского собора ХI века планируют построить также на берегу Западной Двины, но уже в другом знаменитом городе Беларуси –Витебске.

Каменный собор в Полоцке появился после своих "старших сестер" в Киеве и Новгороде, построенных по образцу собора в Константинополе, и стал четвертым в мире храмом Святой Софии.

Греческое слово "софия", означающее "мудрость, мастерство", полочане объясняли шире – как великую человеческую общность, проявление единства жителей княжества.

Впервые храм упоминается в "Житии преподобной Ефросинии Полоцкой" и "Слове о полку Игореве" ХII века.

Величественное строение возводили византийские мастера и горожане в 1044 – 1066 годах по распоряжению князя Всеслава Чародея. Символ независимости и могущества Полоцкого княжества, храм словно олицетворял белый корабль, плывущий по Двине.

Построенный по византийским канонам, но в традициях полоцкого зодчества, храм располагался в Верхнем замке между хоромами князя и усадьбой епископа, что говорило о роли церкви в государстве.

Полоцкая София стала православным и культурно-просветительским центром. Здесь находились богатейшая библиотека, архив, казначейство, магистрат, хранились религиозные святыни и устраивались приемы послов. В соборе была и княжеская усыпальница, где археологи обнаружили 16 саркофагов.

В 1596 году после заключения Брестской церковной унии храм передан униатской церкви и восстановлен после пожаров 1607 и 1648 годов. При перестройке по распоряжению архиепископа Иосафата Кунцевича были сняты верхи угловых боевых башен храма-крепости.

Во время Северной войны по приказу Петра I собор использовался как склад амуниции и боеприпасов, а после взрыва в 1710 году был значительно разрушен.

В XVIII веке благодаря полоцкому архиепископу Флориану Грибницкому известный зодчий Ян Криштоф Глаубиц отстроил Софийский собор в стиле виленского барокко.

Во время войны 1812 года в стене собора в специально сделанной нише хранилась священная православная реликвия – Крест Ефросинии Полоцкой.

В 1913 году проведена реставрация сохранившихся образов на стенах храма.

Во времена Великой Отечественной войны в соборе размещался гарнизонный костел немецких войск.

Софийский собор ХI века был особенным образцом древнерусского зодчества. С храмами в Киеве и Новгороде его объединяли крестово-купольная система, 5 нефов, галереи. Но были и свои уникальные черты, например:

вима – дополнительное алтарное разделение, образованное двумя столбами (это необычный прием для своего времени, который использовался только в Болгарии);

семиглавие храма, что символизировало семь Вселенских церковных соборов (у Киевской Софии было 13 глав, у Новгородской – 5).

В ХI веке Полоцкая София стала грандиозным сооружением – 26,4 м в ширину, 31,5 м в длину и высотой 31 м, толщина стен достигала 2,3 м.

В строительстве использовались плинфа и необработанные камни-валуны. Живописный рисунок на стенах создавала кладка в технике "утопленного" ряда.

Современный облик собор в Полоцкеполучил в XVIII веке: по замыслу Яна Глаубица на берегу Двины появилась величественная одноапсидная базилика двумя башнями-колокольнями, развернутая фасадом в сторону реки.

Роскошный интерьер внутри дополнили барочные колонны, лепные украшения и фигурные карнизы. На алтарном своде появилось барельефное изображение Троицы Новозаветной, а второй и первый ярусы украсили деревянная скульптура и роспись.

До наших дней частично сохранились старинные фрески, в том числе изображенияСпаса Нерукотворного и копия знаменитой работы Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Большая реставрация собора была проведена в 70-80 годы ХХ века. А в 2010-2013-х в ходе реконструкции храма обновились кровля, фасад и оконные проемы.

В настоящее время Софийский собор – один из крупнейших культурных центров Беларуси. Здесь совершаются богослужения и обряды, проходят экскурсии, концерты и творческие вечера.

Софийский собор как музей истории архитектуры и концертный зал входит в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Музей истории архитектуры Софийского собора открылся в 1987 году. В его экспозиции представлены редкие экспонаты, повествующие об истории храма, особенностях архитектуры и его последней реставрации. Среди них – фрагменты кладки ХІ века, фундамент и фресковые росписи конца ХІ века.

Для самостоятельного посещения музея разработан аудиогид на белорусском, русском и английском языках, а также путеводитель с планом собора и картой Полоцка.

В 1983 году впервые слушателей собрал концертный зал в Софийском соборе, который славится своей великолепной акустикой, а с 1985 года здесь звучит орган

Еще одним древнейшим собором Полоцка является Спасо-Евфросиниевский монастырь. Действующий Спасо-Евфросиньевский монастырь – один из первых женских православных монастырей Руси, основанный в XII в. преподобной Евфросинией Полоцкой.

Родилась Евфросиния в семье князя Святослава-Георгия и княгини Софии, и дали ей старинное имя Предслава. С ранних лет у Предславы проявилась любовь к книжному слову. В отчем доме она познакомилась с книгами, образование получила при монастыре. Она познакомилась с произведениями римских и византийских богословов, читала «Изборники», роман об Александре Македонском и другие книги. Будучи взрослой, переводила с греческого, знала латынь, сама писала оригинальные произведения. Когда ей исполнилось 12 лет, родители подготовили приданное и планировали выдать ее замуж. Но княжеская дочь выбрала иной путь – посвятить жизнь служению Богу. Она приходит в монастырь, где игуменьей была ее тетя и берет себе имя Евфросинии Александрийской из Египта. «Житие» рассказывает, что Евфросинии приснился сон, в котором ангел ее отвел в село Сельцо под Полоцком, где на берегу реки Полоты стояла деревянная церковь Спаса и каменный храм-усыпальница полоцких епископов. Ангел промолвил: «Здесь надлежит быть тебе».

В Сельце Евфросиния основала два монастыря – женский и мужской. О мужском Богородицком монастыре почти ничего неизвестно, а основанный в XII в. Спасо-Евфросиниевский православный женский монастырь и сегодня стоит и действует на древней полоцкой земле. При монастырях открывались для детей школы, где учили читать, писать, получали знания по природоведению, медицине, риторике, там работали скриптории – мастерские по переписыванию книг, создавались иконописные мастерские.

Жемчужиной монастыря - Спасо-Евфросиниевская церковь с уникальными фресками XII века. Одной из самых драгоценных святынь монастыря является знаменитый Крест Евфросинии Полоцкой, созданный в 1161 году мастером-ювелиром Лазарем Богшей (крест пропал во время войны, сейчас в монастыре храниться его копия). Этот крест, а также мощи святой заступницы стали предметом поклонения тысяч паломников, ежегодно прибывающих в Полоцк. Любопытно, что на стенах церкви сохранились граффити XVII века - типа «Здесь был Вася» (только на латыни) - и год 1617, 1632…

По заказу Евфросинии зодчий Иоанн строит при монастыре церковь святого Спаса. Талантливый зодчий возводит храм за 30 недель. Построенная за один строительный сезон церковь святого Спаса – вершина архитектурной мысли Полоцка, стала ярким воплощением духовного наследия полочан, богатства белорусской нации. Это трехнефный шестистолпный крестово-купольный храм монастырского типа. Внешняя длина храма с апсидой 18,2 м, ширина – 9,8 м, толщина стен – 1,24 м, а западной стены – 1,8 м. Фундамент церкви около 1 м, состоит из сложенных насухо камней.

В XII в. храм святого Спаса был расписан фресками. Красками растительного происхождения художники рисовали по влажной штукатурке, оставив для потомков свой труд на века. Древние фрески были закрыты позднейшими напластованиями штукатурки и живописными росписями темперой и маслом в XIX в. Реставраторами открыто довольно много фресок – в алтарной части изображения святых во весь рост с книгами в руках, изображение святого, который молится на фоне высокой башни, в центральной части изображение святых монахинь, фигуры святых в полный рост со свитками в руках и неизвестная молодая святая.

Рядом с церковью Спаса в 1893 – 1897 гг. был возведен огромный пятикупольный храм – Кресто-Воздвиженский собор. Проект храма был сделан витебским губернским архитектором В. Коршиковым в псевдовизантийском стиле. Полное название этого храма посвящено Воздвижению честного и животворящего Креста Господня и отмечается как православный праздник 14(27) сентября. Крест возвещает об искупительной жертве Христа.

Справа от церкви Спаса находится «теплая» церковь. Ее построили в 1847 г. и назвали Евфросиниевской. В войну она также была разрушена, но восстановлена и теперь здесь находится монастырская трапезная.

Уникальным произведением прикладного искусства этого времени является крест Евфросинии Полоцкой. Крест считается важнейшим символом христианства, который выражает высшие сакральные ценности: восхождение духа, стремление к Богу, вечности, является моделью бытия и человека в нем. По заказу Евфросинии в 1161 г. Лазарь Богша создал Крест-ковчег для хранения присланных из Царьграда и Иерусалима христианских реликвий. Мастер сделал напрестольный крест шестиконечным. Его форма символизирует Вселенную, созданную Богом за шесть дней. Основой креста было кипарисовое дерево, из которого делали особо ценные культовые предметы. Реликвия имеет размеры 51,8 см в высоту, длина верхней перекладины – 14, нижней – 21, толщина – 2,5 см, сверху и снизу дерево закрывали 21 золотая пластина с драгоценными камнями, орнаментами и 20-ю эмалевыми пластинками-ликами святых. На верхних концах Креста мастер поместил поясные изображения Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи. В центре нижнего перекрестья – изображения четырех евангелистов Иоанна, Луки, Марка и Матфея, а на концах – архангелов Гавриила и Михаила. Внизу расположены небесные покровители Евфросинии и ее родителей – Евфросиния Александрийская, Георгий и София. На обратной стороне Креста помещены изображения отцов церкви Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, апостолов Петра и Павла, а также святых Стефана, Димитрия и Пантелиймона. Над каждой иконкой сделаны надписи греческими и славянскими буквами. В середине Креста в пяти подписных квадратных гнездах находились христианские реликвии: кусочки Креста Господнего с каплями Крови Иисуса, кусочек камня от Гроба Богородицы, частички мощей святых Стефана и Пантелиймона и кровь святого Димитрия. По сторонам Крест обложен 20-ю серебряными с позолотой пластинами, по периметру передней стороны Креста – обвод жемчугом. Наиценнейшими из положенных в гнезда христианских реликвий являются частички Святого Древа – Креста, на котором был распят Христос. По замыслу заказчицы эта святыня должна вечно «животворить» души полочан и всех верующих людей. По технике исполнения Крест является шедевром мирового значения, одним из немногих датированных памятников прикладного искусства XII в.

Это чудо мастерства и красоты стало знаком Божественного покровительства над Беларусью, символом высокой духовности Полоцкой земли. История Креста в XX в. наполнена детективным содержанием. В 1921 г. Крест реквизировала советская власть, какое-то время он находился в минском музее, но уже в 1929 г. его перевезли в Могилев. 21 ноября 1929 г. был составлен акт передачи творения Лазаря Боши из музея Минска в музей Могилева. В Могилеве святыню поместили в музейную экспозицию, но посетители молились возле Креста. По этой причине он был передан в бывший земельный банк. По официальной версии, именно отсюда он и был выкраден гитлеровскими захватчиками в 1941 г. Есть и другие версии. Будто бы Крест попал на восток и что его продали после войны на аукционе за океан. Не один раз велись поиски этого Креста, искали в Европе, Америке, в коллекциях Моргана и Рокфеллера, к поиску были подключены дипломатические службы, известные белорусские ученые, специалисты Интерпола. Но Крест пока не найден.

Но в наши дни случилось чудо. 8 августа 1997 г. Художник из Бреста Николай Петрович Кузьмич завершил пятилетний труд – создал заново по образу и подобию Крест Евфросинии Полоцкой. Он возродил утраченную славянами еще в ХIV столетии технику перегородчатой эмали. 24 августа 1997 г. на церемонии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Бреста мастер передал сакральную святыню Белорусской Православной Церкви.

Монастырь, основанный Евфросинией в XII в., как и сам Полоцк, пережил много бед и лихолетий. В 1563 г. в Ливонскую войну, когда город был захвачен войсками московского царя Ивана Грозного, монастырь опустел. Вскоре, в 1579 г. королем Речи Посполитой Стефаном Баторием монастырь был передан иезуитам, а в 1654 г. вновь город занят русскими войсками во время русско-польской войны. После Андрусовского перемирия Полоцк возвращен Речи Посполитой, и снова в монастырь пришли иезуиты, которым он принадлежал до изгнания их из пределов России в 1820 г. До 1832 г. монастырь принадлежал католическому ордену пиаров, потом его передали православным. Восстановленную в 1840 г. святыню по причине ее древности причислили к первоклассным монастырям. При монастыре было создано епархиальное женское училище, для которого был построен трехэтажный корпус. Многие выпускницы училища стали народными учителями, гувернантками. Училище было закрыто советскими властями, с 1921 г. там разместился лесной техникум. Новые испытания выпали на долю монастыря в первую мировую войну и после октябрьского переворота 1917 г. В 1920 г. монастырь уже выглядел запустевшим, а главные ценности и реликвии были вывезены в Ростов Великий Ярославской области еще в 1915 г.

В 1960 г. монастырь вновь был закрыт. Прошло более тридцати лет, и только в 1992 г. он вновь принял монахинь, которые возвратились, в основном, из Жирович Гродненской области, куда их насильно вывезли в 1960 г. В апреле 1989 г. состоялось переосвящение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. В монастыре сегодня около 70 насельниц, включая послушниц, которые еще не приняли постриг, но готовы посвятить свою жизнь нелегкому служению Богу.

В Полоцке есть еще одна уникальная достопримечательность, обладающая шокирующей историей – Красный мост. Этот деревянный мост был построен давным-давно, но свое название получил после жуткого побоища в 1812 году, когда он стал красным от крови погибших и раненых, как со сторон русской армии, так и со стороны французов. Но российская армия все же в тот ужасный октябрьский день смогла одолеть противника и вошла-таки в Полоцк, дабы освободить его от захватчиков, о чем и свидетельствует табличка, которую можно увидеть при въезде на мост. Правда, сейчас деревянный мост уже заменен на железобетонный, но благодаря стараниям архитекторов, в нем еще остались элементы оформления старого моста.

Но этот удивительный город знаменит не только своей старинной историей. Туристам, путешествующим по Белоруссии, найдется, что посмотреть в Полоцке и помимо древних исторических достопримечательностей. Например, обязательно стоит заглянуть к знаменитому памятному знаку «Полоцк — географический центр Европы», который свидетельствует о том, что именно в этом городе находится географический центр Европы. Эта уникальная конструкция расположена на проспекте Франциска Скорины и выглядит, как северное полушарие с гербом города – корабликом, установленным сверху. А под полушарием размещены металлические стрелки, которые, как в самом обычном компасе, указывают на четыре стороны света. И теперь, каждый турист, который побывает в Полоцке, сможет получить уникальный сертификат о том, что он побывал в самом центре Европы.

Еще одной знаменитой и уникальной достопримечательностью в Полоцке считается необычный памятник букве «ў». Правильно произнести этот звук могут лишь уроженцы страны, ведь он больше не встречается ни в одном языке мира. Установлен этот памятник был во время празднования «Дня белорусской письменности» и с тех пор к нему частенько подходят туристы, дабы поспорить друг с дружкой, как же все-таки правильно произнести эту букву, именуемую «у кра́ткое», вошедшую в употребление в конце XIX века.

Интерес для туристов представляет знаменитый музей белорусского книгопечатания, который является одним из одиннадцати музеев Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Размещается в помещении бывшей Братской школы Полоцкого Богоявленского монастыря, памятника архитектуры XVIII в.

Музей открыл свои двери для посетителей 8 сентября 1990 года во время празднования 500-летия со дня рождения белорусского и восточнославянского первопечатника, полочанина Франциска Скорины. Художественное решение экспозиции осуществили художники С. Дмитриев и И. Куржалов.

Музей посвящен книге во всех ее аспектах, начиная от первых рукописных свитков до современной книги, знакомит посетителей с историей создания письменности, письменных принадлежностей, книжной иллюстрации, полиграфии. Он является единственным в Беларуси музеем такого типа.

Экспозиционная площадь музея составляет 928 кв. м. Экспозиция музея размещается в 15 залах, на двух этажах, демонстрируется 2500 музейных экспонатов.

Самую большую часть музейных экспонатов составляют книги: рукописные, старопечатные, а также современные издания. Старопечатные издания представлены интересными и красивыми изданиями кириллического и латинского шрифтов. Среди них такие раритеты, как «Евангелие учительное» (Вильно: типография Мамоничей, 1595), Иероним Фалецкий «12 речей» (Венеция: издание Альдов, 1558), «Минея общая» (Москва, 1628) и др. Современные издания представлены лучшими книгами-лауреатами конкурсов «Искусство книги».

Кроме книг в музее представлена и другая продукция: журналы и газеты разных лет, открытки, листовки, календари, буклеты. Здесь же можно увидеть и те предметы и материалы, которые сопутствуют книге и письму, и среди них письменные приборы прошедших столетий, печатный станок, бумажный пресс, подсвечники, письменные принадлежности разных эпох и инструменты для письма, начиная от писала и гусиного пера до современных автоматических ручек.

Для того, чтобы совершить путешествие во времени и представить себе нелегкий процесс создания рукописных книг, в музее воссоздана мастерская переписчика книг — скрипторий, где можно увидеть монаха-переписчика с гусиным пером в руках. А процесс создания первых печатных книг представлен в реконструированной типографии XVII–XVIII вв., где работают наборщик и печатник. В музее можно увидеть интерьер кабинета ученого или писателя XVII–XVIII вв, мастерской художника-оформителя, старинную мебель и др.

Сотрудники музея заботятся о сохранении и донесении до слушателя родного слова и потому большая часть экскурсий здесь проводится на белорусском языке. И как логическое подтверждение этому — величавая и красивая скульптура П. Войницкого «Посвящение родному слову», которая стоит в последнем зале музея и учит нас уважать и беречь свой язык, свое наследие.

Путешествуя по залам музея, чувствуешь не только гордость за наших великих просветителей: Евфросинию Полоцкую, Франциска Скорину, Симеона Полоцкого, Василия Тяпинского и др, кто содействовал развитию письменности, просвещения, знаний, но и за наших современников, старанием которых создается книга современная.

Затем можно заглянуть в интереснейший Музей средневекового рыцарства, расположенный на улице Энгельса. Дело в том, что в Полоцке в свое время рыцарство было в почете, поэтому сравнительно недавно было решено увековечить этот удивительный период в истории открытием музея. При входе в музей туристы сразу погрузятся в период средневековья благодаря специальному звуковому сопровождению, доносящемуся из колонок. А затем можно окончательно представить себе, какими были времена рыцарства благодаря прохождению трех комнат с рыцарскими доспехами, в которых они сражались на турнирах, а также комнаты с орудиями пыток, где перед глазами живо возникают ужасающие картины страданий, на которые шли герои ради того, во что они верили.

Еще одним знаменитым и интересным музеем в Полоцке является Детский музей, куда обязательно нужно будет зайти всем гостям города, прибывшими туда со своими детьми. Любопытен он тем, что является единственным музеем в стране, где любые экспонаты можно трогать и играть с ними, поэтому деткам там обязательно понравится и они просто не захотят оттуда уходить. Открыт этот музей был по инициативе знаменитого педагога Джумантаевой Т. А. в 2004 году и с того времени его популярность все возрастала. Ведь там есть все, что может заинтересовать детей – красивые скульптуры сказочных героев на улице, огромные коллекции часов и разных весов, сделанных так, чтобы открыть перед детьми удивительный мир времени и пространства, башенка с колоколами, в которые они смогут бить хоть до бесконечности, интересные фотографии и открытки с красивыми картинками, которые им понравится разглядывать вместе с родителями и много-много других вещей, которые вызовут у детей неподдельный интерес.

Но и это еще не весь Полоцк, достопримечательности которого включают в себя также яркое и роскошное здание бывшего иезуитского монастыря, ухоженное лютеранское кладбище с памятником Штэрнгросу, где похоронены самые почитаемые граждане Полоцка, заслужившие уважение у своих сограждан, которые и по сей день несут на их могилы свежие цветы, музей белорусского книгопечатания, где можно узнать о том, как развивалось книгописание с древних времен и до наших дней, памятник 23 гвардейцам, который изображает группу солдат, дающих отпор противнику и стелу с именами погибших и журавлем, улетающим ввысь, а также множество других удивительных мест, которые не оставят равнодушным никого на свете.