Выступление на педагогическом совете в МБОУ «СШ№34»

декабрь 2017 года

Мониторинг деятельности учащихся как инструмент внедрения ФГОС

В парадигме системно-деятельностного подхода процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.

В концепции ФГОС осуществляется «перенос акцента с изучения основ наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на материале основ наук».

Поэтому развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться.

Становление принципиально новых приоритетов в образовательной сфере обусловило необходимость

коррекции системы мониторинга качества предметных результатов освоения основной образовательной программы (ООП) в контексте ФГОС.

ФГОС ставит вопрос об организации контрольно-оценочной деятельности новых образовательных результатов, которые сформулированы триадой результатов.

Это:

1) Личностные результаты - сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений учащихся - к себе, другим субъектам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

2) Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе нескольких учебных предметов универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные, коммуникационные и др., включая планирование, контроль и коррекцию.), применимые как в образовательном процессе, так и в реальных жизненных ситуациях.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

3) Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального и профессионального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных дисциплин, отдельного учебного предмета – знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Для каждого из базовых универсальных учебных действий должны быть определены критерии их сформированности, позволяющие описать конечную планируемую форму действия, открывая возможность реализации стратегии планомерного формирования умственных действий с заранее заданными свойствами (П. Я. Гальперин).

Критерии сформированности определены в образовательной программе

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Она представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

К компетенции образовательного учреждения относится:

1) описание организации и содержания:

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;

в) оценки проектной деятельности обучающихся;

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.

Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Мониторинг – специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза.

Педагогический мониторинг – это такая форма организации мониторинга, позволяет непрерывно отслеживать состояние образовательных результатов и прогнозировать их развитие.

Основными функциями мониторинга являются:

диагностическая – сканирование состояния системы образования и происходящих в ней изменений, что позволяет дать оценку данным явлениям;

экспертная – в рамках мониторинга возможно осуществление экспертизы состояния, концепции, форм и методов развития системы образования, ее компонентов и подсистем;

информационная – мониторинг является способом регулярного получения сопоставимой информации о состоянии и развитии системы, необходимой для анализа и прогноза состояния и развития системы;

интегративная – мониторинг является одним из системообразующих факторов, обеспечивающих комплексную характеристику процессов.

Мониторинг результатов образовательной деятельности рассматривается как система мер по непрерывному отслеживанию качества предметных результатов освоения основной образовательной программы учащимися 1-11 классов общеобразовательных школ.

В процессе мониторинга выявляются тенденции в развитии системы образования, соотнесенные во времени, а также последствия принимаемых решений.

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям.

Главное отличие мониторинга качества обучения от контроля, прежде всего в том, что задача мониторинга – установление причин и величины несоответствия результата целям. Кроме того, мониторинг отличается систематичностью и протяженностью во времени, применяемыми критериями и показателями.

В принципе, нельзя утверждать, что контроль совсем не несет мониторинговой нагрузки.

Например, текущий контроль. Он осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Но не только. Ведущая задача текущего контроля – регулярное управление учебной деятельностью учащихся и ее корректировка. Он позволяет получить непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный процесс.

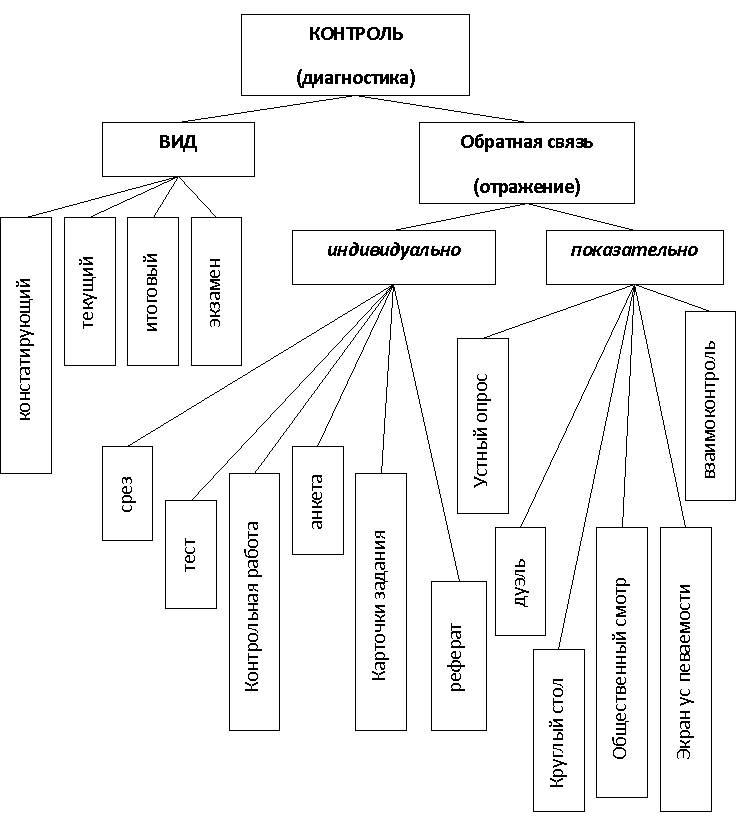

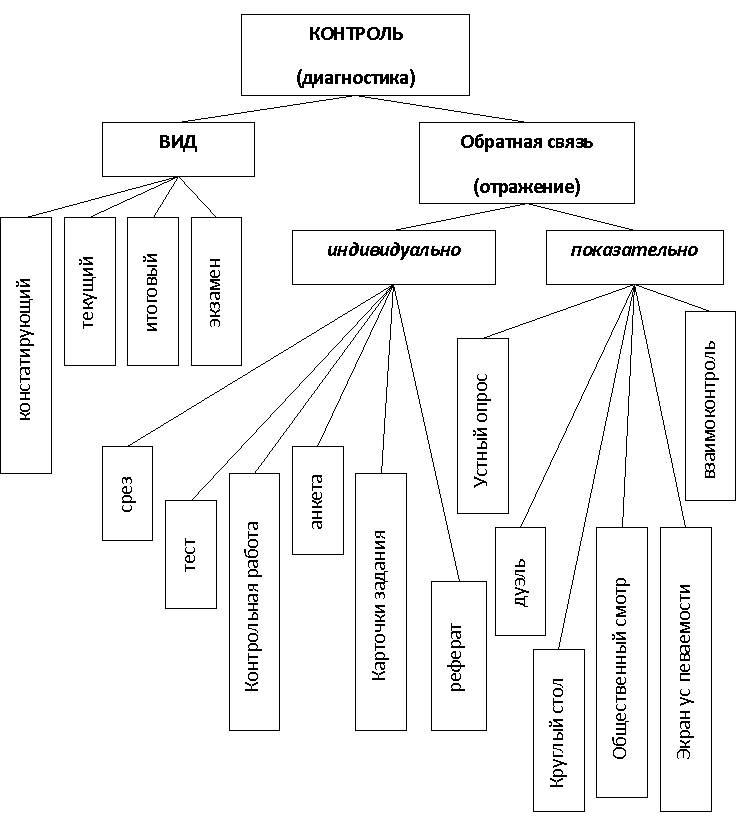

Приемы контроля и его организации

Формами оценки качества усвоения содержания образования также являются:

1. Текущий контроль.

2. Промежуточный контроль осуществляется периодически, по мере прохождения новой темы, раздела, и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих занятиях и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам.

3. Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также по окончании обучения. Он направлен на проверку конкретных результатов обучения, выявления степени усвоения учащимися системы знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения отдельного предмета или ряда дисциплин. Цель итогового контроля — оценка работы учащихся после прохождения всего учебного курса. Одна из важных сфер осуществления итогового контроля — аттестация выпускников образовательных учреждений.

Для организации эффективного обучения учитель должен использовать систему оценивания не только для контроля, но для поддержки ученика, для формирования траектории обучения (класса, ученика). Для этого учителю нужен инструмент мониторинга.

Этими инструментами являются:

1. Всевозможные психологические тренинги, тестирования. Психологическая служба школы проводит мониторинги (к сожалению, не могу сказать, как часто и регулярно):

А) анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой. Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД

Б) Личностный опросник Кеттелла в модификации Л. А.Ясюковой (регулятивные УУД)

В) Методика изучения мотивации обучения старших подростков на этапе окончания средней школы (для учащихся 9-го класса, 11-го класса)

Г) Опросник по определению уровня самооценки (С.В. Ковалёва)

Д) Методика исследования ценностных ориентации (МИЦО)

Е) Опросник САН (самочувствия, активности, настроения)

Ж) Уровень воспитанности по методике Капустина (в начале и конце учебного года)

З) Уровень обученности (в начале и конце учебного года)

Хочу порекомендовать книгу «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. Под редакцией А. Г. Асмолова. Эта книга содержит разработки многих упражнений и тренингов, которые можно использовать на уроках физики и математики. Например:

Типовые задачи Формирование коммуникативных действий

учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках

Задание «Кто прав?»

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия).

Возраст: 10—15 лет.

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (математика, физика и др.).

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах.

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или несовпадающих оценок).

Задание «Общее мнение»

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.

Возраст: 11—15 лет.

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека.

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание?

Критерии оценивания:

продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности общего ответа;

умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.;

отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют).

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д.

Задание «Дискуссия»

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.

Возраст: 10—15 лет.

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе.

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и значительных вопросов.

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках

Задание «Понимание научного текста»

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий конспект.

Возраст: 12—15 лет.

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия).

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.

Описание задания: учащимся предлагается общая схема структурирования текста и текст познавательного характера (1—2 страницы).

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят в нём ответы на вопросы, данные в схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта.

Материал: карточки с вопросами и заданиями.

1. Что составляет предмет обсуждения в тексте?,

2. Дайте определение предмета.

3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компонентов состоит предмет?

4. С какими другими предметами (понятиями) связан предмет?

5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет?

6. Назовите основные функции предмета и области его применения. . :

7. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают возможность реализации указанных функций?

8. Как осуществляется производство предмета?

9. Укажите типологию предметов.

Задание «Постановка вопросов к тексту»

Цель: овладение приёмом постановки вопросов к тексту и составления плана.

Возраст: 14—15 лет.

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия).

Форма выполнения задания работа индивидуальная и в группах.

Описание задания: овладение приёмом Должно осуществляться на материале домашних заданий по какой-либо учебной дисциплине и стать предметом оценки и обсуждения на уроке.

Учащимся предлагается составить план к тексту, руководствуясь приёмом выделения субъекта — подлежащего (о чём говорится во фрагменте текста?) и предиката — сказуемого (что говорится о субъекте текста?). Формальным основанием выделения фрагмента текста, в отношении которого I следует выделять субъект и предикат, является абзац — \ каждый новый смысловой фрагмент начинается с красной строки.

Каждый субъект и предикат текста должны быть записаны в виде пункта плана. По завершении составления плана учащийся должен воспользоваться им для пересказа прочитанного текста.

Критерии оценивания:

адекватность выделения субъекта и предиката текста;

полнота и адекватность составленного плана;

правильность воспроизведения учащимся текста с опорой на план.