Музейно-педагогического занятие по биологии

по теме «Биологический вернисаж насекомых»

Работа выполнена слушателем

летних курсов повышения квалификации

«Теория и методика обучения биологии»

Учителем биологии ОСШИ

ГБОУ «Балтийский берег»

Бережной Галиной Викторовной

г.Санкт-Петербург

2014

Содержание

Введение 3

История создания Педагогического музея СПб АППО в фотографиях 5

Занятие «Биологический вернисаж насекомых» 8

Приложение 11

Список литературы 25

2

Введение

«Все наши замыслы, все поиски и построения

превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться»

В. А. Сухомлинский.

Развитие познавательного интереса у школьников во многом связано с формами, методами и средствами обучения, применяемые учителем в урочной и внеурочной деятельности.

Познавательные интересы учащихся складываются из интереса к биологическим явлениям, фактам, законам; из стремления постичь их сущность, практическое значение и овладеть теоретическими и экспериментальными методами познания. Наличие у школьников познавательных интересов к изучаемому предмету способствует росту их активности на уроках, повышению качества знаний, формированию положительных мотивов к обучению, активной жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса обучения. В дальнейшем развитие познавательных интересов к школьному предмету помогает формированию профессиональных интересов и осознанному выбору будущей профессии.

Разнообразить учебную деятельность позволяют игры, музыкальные заставки, стихи, картины, видеозаписи, но ещё большее разнообразие способов и видов деятельности можно достигнуть благодаря внеурочной работе.

Внеурочная работа включает в себя практикумы, просмотр учебных фильмов, викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и экскурсии.

В структуре методики преподавания биологии экскурсия в музей и музейное занятие могут быть рассмотрены с разных точек зрения:

- как форма организации учебно-воспитательного процесса по биологии;

- как вид внеурочной работы, если является продолжением урока и обязателен для всех учеников;

- как вид внеклассной работы, повышающий мотивацию к изучению предмета.

Анализ литературы показал, что как в России, так и во всём мире использование музейной экспозиции имеет разнообразную и богатую историю. В XVIII—XIX вв. музей активно осваивает новую область социальной практики - сферу образования. В разных литературных источниках даётся описание музея как социального института, приводятся характеристики разных типов музеев (классических, профильных, университетских, школьных, детских), обозначается их роль в образовательном процессе.

Учебные музеи стимулировали становление и развитие музейной педагогики, смежной дисциплины, использующей в своем инструментарии методы общественных наук, в том числе педагогики и психологии. Появление музейной педагогики в структуре музейного знания положило начало трансформации музееведения как вспомогательной дисциплины, привязанной не только к предметному знанию, но и как самостоятельное междисциплинарное направление в познании.

Музейно-педагогическое занятие по биологии проводится на базе Биологического музея СПб АППО. Название занятия «Биологический вернисаж насекомых». Занятие предназначено для учеников 7 классов после изучения основных систематических групп насекомых. На время проведения этого занятия дети становятся исследователями художниками-путешественниками. Их задача: пройти по маршруту и найти ответ на поставленные в маршрутном листе вопрос, используя представленные в музее экспонаты и таблички к ним.

3

Цель: создать условия для закрепления знаний о многообразии насекомых, используя для исследования биологические экспонаты музея.

Задачи:

Создать условия для:

формирования системы научных знаний о живой природе;

углубления полученных ранее знаний о насекомых на уроках биологии;

расширения представлений о мире насекомых;

формирование научного мышления и овладения научной терминологией;

развивать умение создавать видео презентации;

формирования способности учащихся к саморазвитию и самообразованию;

развития навыков поисковой деятельности в условиях музея;

развития умения организовывать совместную деятельность с учителем и сверстникам;

работать индивидуально и в группе;

развития умения устанавливать причинно-следственные связи, строить умозаключение и делать выводы;

формирования и развития ИКТ–компетенций;

формировать положительное отношение к окружающему миру насекомых.

Материалы и оборудование: маршрутные листы, инструктивные карточки, тесты, листы самоконтроля, натуральные объекты, коллекции насекомых, фото и видеоаппаратура для учащихся, мультимедийный проектор.

Формы деятельности: самостоятельная, групповая.

Структура занятия

Подготовительный этап. Показ презентации о Педагогическом музее СПб АППО.

Исследовательская деятельность учащихся. Работа с маршрутными листами.

Информация «Памятники насекомым»

Подведение итогов занятия.

4

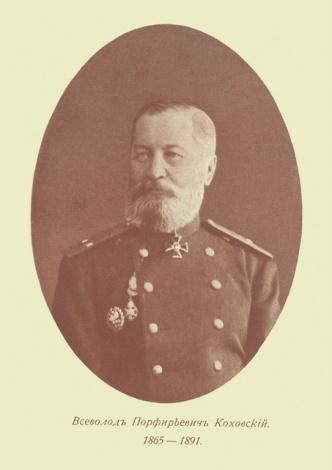

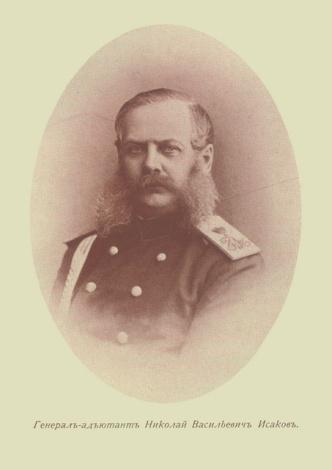

История создания Педагогического музея СПб АППО в фотографиях.

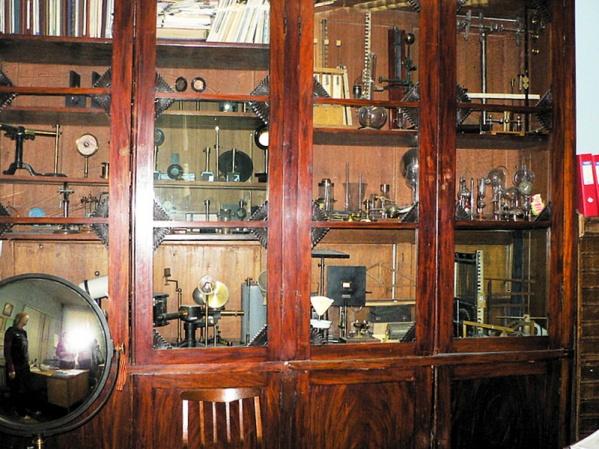

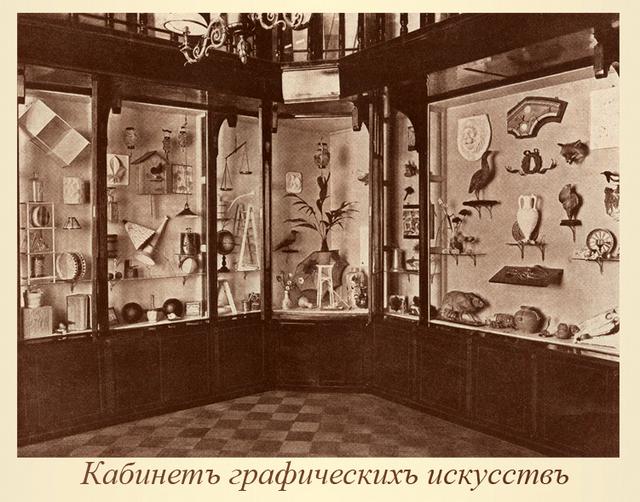

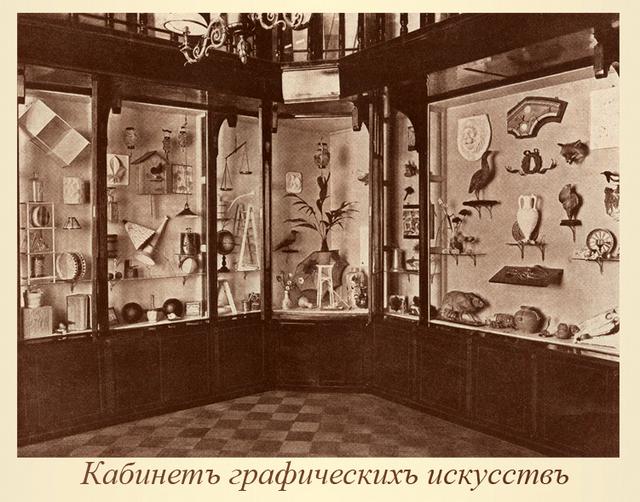

Педагогического музея Петербурга в конце 19в. начале 20в.

5

5

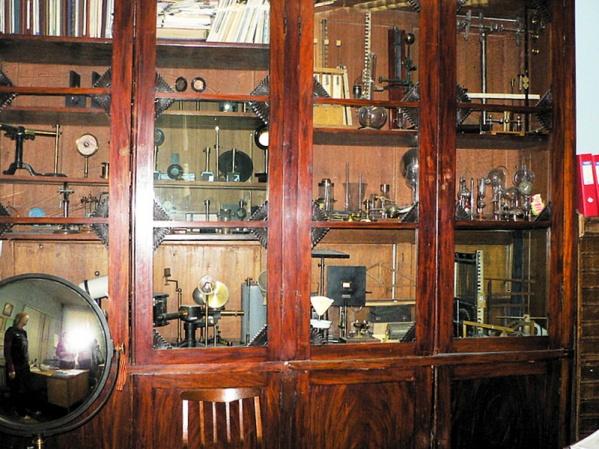

Педагогического музея СПб АППО конец 20в. Начало 21в.

6

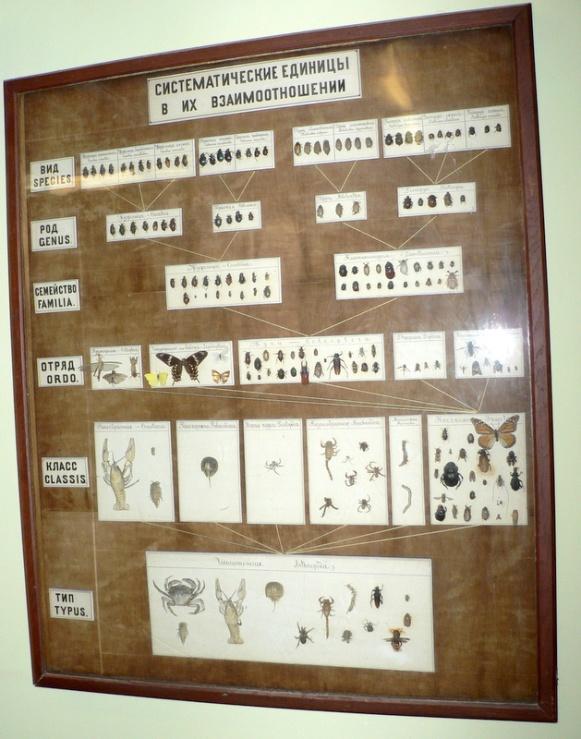

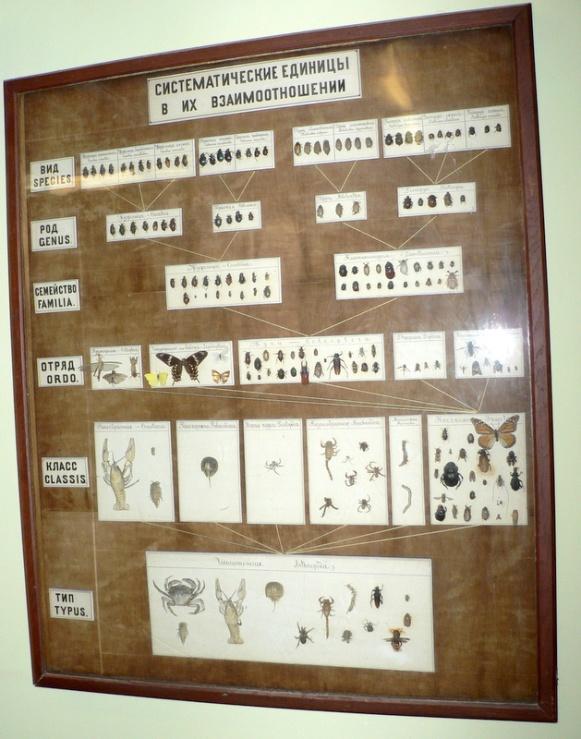

Коллекции насекомых в экспозиции Биологического музея СПб АППО

7

Ход занятия

1 этап – Сообщение темы и цели урока.

Сегодня мы посетим Биологического музея СПб АППО, где не только познакомимся с экспозицией музея, но и проведем исследование многообразия насекомых на нашей планете. В этом нам поможет «биологический вернисаж» состоящий из различных коллекций насекомых. Наша исследовательская работа поможет коллективно создать портреты насекомых.

2 этап – повторение (беседа, рассказ). Слово учителя о насекомых.

Насекомые – наиболее многочисленный и разнообразный класс живых организмов. До сих пор точно неизвестно, сколько видов насекомых обитает на Земле. Где только не встретишь насекомых! Живут они и на огромных высотах. Встречаются насекомые и в абсолютно безводных пустынях, где никогда не выпадает дождя, и нет никаких растений. Обитают насекомые и в условиях вечной тьмы, в пещерах, куда почти не поступают органические вещества. Удивительно, но насекомые обитают даже на островах Антарктики. С токами воздуха насекомые могут подниматься в верхние слои атмосферы. Некоторые насекомые приспособились к жизни в тканях растений и в телах животных. Другие перешли к жизни в воде.

Почему насекомые распространены так широко и процветают? Да потому, что им присущи огромное разнообразие форм и необычная плодовитость. А так как насекомых невообразимо много, и среди них есть как наши друзья, так и злейшие враги, то мы должны с ними считаться, изучая их особенности, потребности и образ жизни.

Ребята, т.к. мы с вами решили посетить вернисаж, то знаем, любое произведение искусства рождается в мастерской. Вот и мы свою экскурсию начнем с «художественной мастерской».

Как известно для создания портрета необходимо изучить особенности строения объекта.

3 этап – общее строение насекомых (Экспозиция «Систематические единицы и их взаимоотношения »).

1. Какой тип животных мы с вами изучили? (членистоногие)

2. Какие характерные признаки этого типа? (хитиновый покров, членистое строение тела, членистое строение конечностей)

3. Какие классы входят в этот тип животных? (ракообразные, паукообразные, насекомые)

4. Сколько отрядов входит в класс насекомые? (чешуекрылые, двукрылые, перепончатокрылые и т.д.)

Особенности строение насекомого.

1. Из каких отделов состоит тело насекомого? (голова, грудь и брюшко)

2. Каковы органы располагаются на голове? (ротовой аппарат, усики, глаза)

3. Какие органы расположены на груди? (крылья и 3 пары ног)

4. Каковы особенности крыльев этих представителей (белянки крылья покрыты волосками, у мухи вторая пара видоизменена в жужжальца, у пчелы полупрозрачные перепончатокрылые крылья)

5. Что располагаются на брюшке? (отверстия – дыхальца) 8

6. Какой тип развития у этих насекомых? (с полным превращением)

7. Какие стадии имеет этот тип развития? (яйцо – личинка – куколка – взрослое насекомое)

4 этап – Групповая работа.

Я предлагаю вам разделиться на 3 группы. Каждая группа получит свой маршрутный лист с заданием. Выша задача – внимательно изучить предложенную информацию и рассмотреть музейные экспонаты. А затем рассказать, что вы узнали. На эту работу – 8-10 минут.

5 этап – «Художественное слово».

Ну что же продолжим экскурсию по биологическому вернисажу и сейчас переходим в галерею «художественного слова». О насекомых слагали песни и сказки, они вошли в пословицы и поговорки, о них писали поэты и писатели, сочиняли музыку композиторы. Вспомните произведения об этих животных (К. Чуковский «Тараканище», «Муха-цокотуха», И. Крылов «Стрекоза и муравей», Римский – Корсаков «Полет шмеля» в исполнении Сергея Рахманинова и т.д.). Звуки насекомых слышал каждый – жужжание пчел, стрекотанье кузнечика, трели цикад, пение сверчков.

Насекомые – объект пристального изучения многих специалистов: и агрономов, и медиков, и авиаконструкторов, и физиков – атомщиков и т.д.

В древности насекомым сооружали величественные монументы, проклинали, насекомыми лечили рыцарей, отравляли неугодных, предсказывали погоду, они служили украшениями.

6 этап- Информация «Памятники насекомым».

Тесно переплетаются жизни человека и животных. В благодарность за их труд и верность человек вознес их на пьедестал. Вы знаете, что есть памятники зверям, но не каждый из вас слышал о памятниках насекомым. Вот несколько таких памятников.

1.Пчелам.

В польском городке Сважендзе создан музей пчеловодства. Величаво возносится перед входом в музей памятник пчеле - труженице. Несколько тысячелетий тому назад по прихоти вождя племени в республике Гана был возведен Дворец из медовых кирпичей, тайна изготовления которых не разгадана до сих пор. Имя вельможи не сохранилось в анналагах истории, а истинно «сладкий памятник» и сегодня остаётся символом трудолюбия и мудрости пчел.

2.Долгоносикам.

Насекомые – вредители ничего другого, кроме нелюбви и гонений со стороны землевладельцев не заслуживают. Но, как не парадоксально, один из таких злостных вредителей даже удостоился памятника.

Когда посевы хлопка в Техасе подверглись нашествию долгоносика из Мексики, жители штата Коффи лишь сочувственно повздыхали. Стоит ли волноваться – ведь это так далеко! Двигаясь из Техаса, хлопковый долгоносик за несколько десятилетий покорил хлопковый пояс США. С появлением долгоносика озадаченные фермеры стали засевать поля арахисом, пшеницей, кормовыми травами, что принесло весомые деньги. Благодарные за «науку» жители Энтерпрайза соорудили памятник «своему благодателю».

9

3.Осам.

Летом 1841 года на английскую деревушку Уик неожиданно налетела туча ос. Страдая от укусов, люди мужественно боролись с нашествием и победили. В честь победы тогда и был заложен внушительных размеров памятный камень. Одновременно с этим родилась традиция. Ежегодно в тот злопамятный день односельчане собираются возле камня на митинг. Провозглашаются речи, звучат напоминания о давнем преступлении ос, раздаются призывы к мести. Все кидаются на поиск гнезд обидчиков, от которых пострадали предки. В этот день осам пощады нет.

Человек создал еще несколько памятников насекомым, это памятники: колорадскому жуку, комару, пчеле, моли, клещу, светлячку. Как вы думаете какому насекомому был создан памятник в Древнем Египте? (скарабею). Найдите этого жука среди коллекций насекомых. Сколько таких жуков находиться в музее?

7 этап –рефлексия.

Последний зал в котором мы с вами сегодня побываем – это зал обсуждения увиденного и услышанного (ответы на вопросы – повторение).

На какие группы мы с вами разделили насекомых?

Какое значение имеют насекомые в природе? Для человека?

а) эстетическое;

б)полезные насекомые приносят пользу, они являются производителями полезных продуктов;

в) вредные – вши, переносят заболевания и т.д. г) выполняют роль санитаров(могильщики, трупоеды).

Найдите представителей этого вида среди экспонатов музея. Как их деятельность отражает экспозиция?

Понравилось ли вам наш биологический вернисаж? Почему?

Хотели бы вы еще раз прийти сюда?

8 этап – подведение итогов.

Д/з выполнить на выбор любое из заданий

Фотолекция

В музеях разрешено фотографировать, поэтому это задание вполне выполнимо. Чтобы ребятам не было сложно, опять-таки, полем для работы должен быть определённый объект музея, зал, сектор, экспозиция. Ребята делают фотографии, комментируют их. Затем создаётся мультимедийная презентация в виде фотолекции. Результаты работы должны быть продемонстрированы, поэтому необходимо подготовить определённое оборудование для урока.

История одного экспоната(можно использовать инструкционные карточки).

Каждый из ребят выбирает определённый экспонат и собирает информацию о нём. У него в итоге получается небольшой рассказ, дополняемый изображениями экспоната.

10

Приложение 1

Маршрутный лист «Насекомые» № 1

Задание №1. Заполни таблицу «Особенности строения насекомых».

| №п/п | Задание | Ваши наблюдения |

| 1. | Рассмотрите бабочку Адмирал: - определите форму насекомого, окраску; - к какому семейству относится.

|

|

| 2 | Рассмотрите бабочку Мертвая голова: - определите форму насекомого, окраску; - к какому семейству относится.

|

|

| 3. | Сравните представителей класса насекомых, с помощью Атласа определителя установите черты сходства и отличия по плану: 1. Форма тела. 2. Окраска. 3.Места обитания.

|

|

11

Приложение 2

Маршрутный лист «Насекомые» № 2

Задание №1. Заполни таблицу «Особенности строения насекомых».

| №п/п | Задание | Ваши наблюдения |

| 1. | Рассмотрите жука-могильщика - определите форму насекомого, окраску; - к какому семейству относится.

|

|

| 2 | Рассмотрите бронзового хруща: - определите форму, окраску насекомого; - к какому семейству относится.

|

|

| 3. | Сравните представителей класса насекомых, с помощью Атласа определителя установите черты сходства и отличия по плану: 1. Форма тела. 2. Окраска. 3.Ареал обитания.

|

|

12

Приложение 3

Маршрутный лист «Насекомые» № 3

Задание №1. Заполни таблицу «Особенности строения насекомых».

| №п/п | Задание | Ваши наблюдения |

| 1. | Рассмотрите представителя отряда прямокрылые (любого): - определите форму, окраску насекомого; - к какому семейству относится.

|

|

| 2 | Рассмотрите любого представителя перепончатокрылых: - определите форму, окраску насекомого; - к какому семейству относится.

|

|

| 3. | Сравните представителей класса насекомых, с помощью Атласа определителя установите черты сходства и отличия по плану: 1. Форма тела. 2. Окраска. 3.Ареал обитания.

|

|

13

Задание №2. Заполни таблицу:

| №п/п | Отряд насекомых | Представители | Среда обитания. (выделить тех кто обитает в нашем регионе) | Развитие и размножение |

| 1. |

|

|

|

|

| 2. |

|

|

|

|

| 3. |

|

|

|

|

| 4. |

|

|

|

|

14

Приложение 4

Задание №3. Составить схему «Значение насекомых»

Значение насекомых

15

Приложение 5

Инструктивная карточка №1

Адмирал бабочка

(Vanessa Atalanta) — одна из самых красивых дневных бабочек центральной Европы, встречающаяся также в Северной Америке и южной Азии и принадлежащая вместе с крапивницей и многоцветницей, павлиньим глазом и осетовой ванессой к разряду углокрылых, которые характерны своими косматыми передними ногами, угловато вырезанными наружными краями крыльев, а также гусеницами, покрытыми шестью рядами острых разветвленных колючек, и личинками, обыкновенно ярко-золотистого цвета, с носообразным возвышением на спине и висящими на кончике хвоста. А. темно-коричневого цвета, с кривой красной срединной связкой, белыми передними пятнами и голубой каймой на передних крыльях, между тем как задние крылья окаймлены огненно-красной полосой с голубыми глазками на внутреннем крае. Короткая, чаще всего коричневая или черная гусеница имеет желтые ветвистые колючки и желтую боковую линию, чем она резко отличается от гусеницы павлиньего глазка, вместе с которым она живет на крапивах. Бабочка вылетает в поздних летних месяцах, причем самка зимует, чтобы весною положить свои яйца.

Длина переднего крыла 26 — 34,5 мм. Размах крыльев 50 — 65 мм. Крылья сверху черноватые или тёмно-бурые. У вершины переднего крыла выделяется небольшой зубец по внешнему краю. На передних крыльях через их середину поперёк проходит красная полоса-перевязь, а выше её — 3 крупных и до 6 мелких белых пятна. На задних крыльях внешний край с широкой красной оторочкой, на которой 4—5 чёрных отметин и сдвоенное голубое пятнышко в тёмном ободке в анальном углу. Нижняя сторона крыльев коричневато-бурая, с разнообразными красноватыми и белыми пятнами и серыми разводами. Снизу на передних крыльях повторяется рисунок верха, а заднее крыло коричневатое и мраморовидное за счет тёмных штришков и извилин. Самка откладывает по 1 яйцу на листья кормовых растений. У гусениц продольная полоса на спинной стороне тела отсутствует, имеются боковые жёлтые полосы, жёлтые точки и желтоватые шипы[3]. Гусеницы развиваются с мая по август. Живут в свернутых в трубку листьях кормовых растений. Куколка свободная и прикрепляется головой вниз.

16

Инструктивная карточка №2

Мёртвая голова, или Адамова голова (Acherontia atropos) — бабочка из семейства бражников (Sphingidae).

Самый большой бражник Европы, в размахе крыльев 105—130 мм. Имеет очень характерную окраску — на груди желтый рисунок напоминает череп и скрещенные кости.

Бабочка интересна тем, что может издавать пронзительный писк. Хейнрих Прелл обнаружил, что звук раздается при колебании выроста верхней губы эпифаринкса, когда бабочка засасывает воздух в глотку, а затем продавливает его обратно. Гусеница также может издавать звук, но трением челюстей. Значение этих звуков окончательно не ясно. Вероятно, они служат для устрашения врагов.

В отличие от других питающихся бражников, хоботок у мертвой головы короткий и служит не для кормления на цветках, а для высасывания вытекающего сока деревьев и поврежденных плодов. Иногда мертвая голова залетает в ульи и высасывает мед, к которому испытывает особое пристрастие. Но врагом пчеловодства ее назвать нельзя из-за низкой численности, да и поставив маленькую сетку на вход в улей, можно обезопасить его от бабочки.

Как и вьюнковый бражник, мертвая голова ежегодно мигрирует на север. Залетные экземпляры находили под Ленинградом и даже на Кольском полуострове.

Вид дает два поколения. Гусеница достигает 15 см в длину, имеет S-образно изогнутый рог. Как и у предыдущего вида, встречаются формы с различной окраской: желто-голубой, зеленой и бурой. Гусеница питается на пасленовых (картофель, паслен, дурман, красавка, табак) и иногда на других растениях: жасмине, сирени, бересклете, малине. Химическая борьба с вредителями на картофельных полях, и в первую очередь с колорадским жуком, приводит к массовой гибели гусениц мертвой головы. В Крыму вид очень редок.

17

Инструктивная карточка №3

Моги́льщики (лат. Nicrophorus) — род жуков семейства мертвоедов. Распространены повсеместно, кроме тропическойАфрики и Австралии. По состоянию на 2006 год было известно 68 видов, из которых более 20 встречается в России.

Это крупные жуки (11—40 мм) с удлинённым, уплощённым сверху телом. Голова большая, усики оканчиваются булавой.Надкрылья сзади усеченные, открывающие вершину брюшка. Окраска чёрная, на надкрыльях обычно 2 оранжево-жёлтые перевязи. На лбу бывает рыжее пятно; булава часто жёлтая или оранжевая.

Питаются жуки-могильщики падалью. Благодаря развитым хеморецепторам на концах усиков, они издалека чуют падаль и способны слетаться к ней за сотни метров. Самец и самка вдвоем закапывают найденную падаль (обычного это труп мелкого млекопитающего или птицы), выгребая из-под неё землю; тем самым они прячут её от других падальщиков (падальных мух и жуков). Они используют экскременты и слюну, чтобы замедлить разложение и убрать запах разложения, привлекающий чужое внимание. Закапывание также предохраняет труп от пересыхания в период, когда им питаются личинки. При рыхлой почве зарывание происходит очень быстро, за несколько часов. Иногда, подрываясь под труп с одной стороны, могильщики постепенно перемещают его с места, неудобного для погребения. После зарывания самка откладывает поблизости яйца (обычно в земляной ямке). Как правило, падаль занимает одна пара жуков, отогнавшая остальных.

Из отложенных яиц выходят личинки с 6 малоразвитыми ногами и группами из 6 глазков с каждой стороны. Интересной особенностью могильщиков является забота о потомстве: хотя личинки способны питаться самостоятельно, родители растворяют пищеварительными ферментами ткани трупа, готовя для них питательный «бульон». Это позволяет личинкам быстрее развиваться. Если личинок слишком много, могильщики убивают лишних.

Через несколько дней личинки зарываются глубже в землю, где окукливаются, превращаясь во взрослых жуков.

Наряду с некоторыми другими насекомыми и микроорганизмами, заселяющими трупы животных, мертвоеды сильно ускоряют их распад, выступая природными санитарами.

18

Инструктивная карточка №4

Хрущи (лат. Melolonthinae) — подсемейство жуков семейства пластинчатоусых, включающее в себя более 5700 видов.

Жуки разнообразных размеров, длиной 4—60 мм. Форма тела преимущественно продолговатая. Верхняя сторона у большинства видов выпуклая. Низ тела несколько выпуклый и никогда не бывает плоским. Тело покрыто густым, крупным или мелким, иногда двойным (крупным и мелким) пунктиром, может быть голым или покрытым волосками и чешуйками. Волосяной покров бывает очень коротким, иногда же длинным и очень густым, в особенности на груди. Чешуйчатый покров также бывает различно развит.

Окраска тела чёрная, бурая, буро-красная, буро-жёлтая и светло-жёлтая. Иногда окраска бывает двухцветной, при этом чаще всего надкрылья частично или полностью более светло окрашенными, чем остальное тело. Пятнистый рисунок на надкрыльях бывает редко, синих и зеленых цветов не бывает. У представителей некоторых родов тело имеет металлический отлив, однако ярких металлических блестящих форм нет. Нередко окраска тела зависит от покрывающих его чешуек и волосков.

Голова небольшая, уже переднеспинки, направлена вперёд, не несет на себе рогов или других выростов. Верхние челюсти развиты, нижние — двухлопастные. Усики короткие, с булавой из 7—10 члеников.

Боковой край переднегруди в большинстве случаев образует острое ребро, гладкое или зазубренное, иногда усаженное щетинками. Брюшко состоит из 6 стернитов, последний из которых иногда укорочен. Брюшко снизу всегда выпуклое. Пигидий имеет округло-притуплённую вершину, сверху плоский или выпуклый. У некоторых его вершина вытянута в узкий относительно длинный отросток.

Надкрылья развитые, выпуклые, продолговатой формы, лишь у Hopliini они несколько шире и короче. Плечевые бугры у всех летающих видов хорошо развиты. У большинства триб надкрылья сверху имеют продольные ребра — обычно 4, которые могут быть выпуклыми, выступающими или сглаженными. Ребра отграничиваются от межреберных промежутков бороздками. Задние крылья в большинство случаев хорошо развиты, отсутствуют только у некоторых Rhizolrogini.

Ноги сильно различаются по длине — имеют умеренную длину у Melolonthini и Hopliini и достигают значительной длины у Pachydemini, Sericini. Передние голени снаружи несут 2—3 зубца. Бёдра значительно расширены у самок некоторых видов. Коготки всегда хорошо развитые, сильные.

Личинки хрущей относятся к личинкам гипогнатного типа. Они обычно безглазые, с толстым, перегнутым на нижнюю сторону телом и 3 парами ног. Голова бледно-желтого, буро-желтого или буро-красного цвета, округлая большая. Лоб в форме треугольника. Глазки, расположенные у основания усиков есть только у Sericini. Усики довольно длинные, 4-члениковые, располагаются снаружи от передних углов лба, на передней части головной капсулы. Тело состоит из 12 сегментов (3 грудных и 9 брюшных), последний брюшной сегмент разделён поперечной бороздкой на 2 части. Покровы тела мягкие, образуют многочисленные складки между отдельными склеритами. Тело покрыто редкими волосками. Многолетняя генерация характерна для Melolonthini (3—5 лет) и Rhizotrogini (2—3 года), однолетняя характерна для Paehydemini, Hopliini.

19

Куколка всегда в колыбельке, размещённой в почве на глубине 30—50 см. Принадлежит к типу свободных куколок. По форме похожа на взрослого жука, но имеет короткие крылья, голова подогнута под грудь. Окраска желтоватая. Фаза куколки от 2 недель до месяца. Вышедший из куколки осенью или в конце лета жук, остаётся в колыбельке до следующей весны.

Личинки живут в почве и питаются корнями различных травянистых и деревянистых растений, без узкой пищевой специализации.Имаго питаются листьями древесной и кустарниковой растительности, в меньшей мере — листьями травянистой растительности. Питание древесной растительностью характерно для

Melolonthini среди

Sericini и

Hopliini наблюдается питание как древесной, так и травянистой растительностью. Специализированного питания цветами растений нет, но

Sericini и

Hopliiniмогут питаться как листьями, так и цветами. Многие виды, например

Anoxia, не питаются — афагия.

Различные виды активны в различное время суток. У некоторых видов одинаково часто летают как самцы, так и самки (например у Melolontha), у других самки летают мало (Anoxia, хрущ мраморный, Rhizotrogus), у третьих самки вовсе не летают (Monotropus nordmanni).

Ареал обитания: Наиболее многочисленны (в родовом и видовом соотношении) в северном полушарии и наименее многочисленны в Африке и Южной Америке (где они обитают лишь в её северной части). Наибольшее количество видов принадлежит тропическому поясу и прилегающим к нему более теплым областям умеренного пояса северного и южного полушарий. В более холодных областях умеренного пояса они очень немногочисленны, и ни один вид не доходит до северной границы таежной зоны.

20

Инструктивная карточка №5

Перепончатокры́лые (Hymenoptera) — один из наиболее продвинутых в эволюционном плане отрядов насекомых. К отличительным признакам этого отряда можно отнести: из двух пар крыльев задние меньше передних, крылья с редкой сетью жилок, редко без жилок (есть и бескрылые формы), на переднем крае заднего крыла расположен ряд крючковидных зацепок, входящих в соответствующую им складку на заднем крае переднего крыла, грызущие и лижущие или только грызущие ротовые органы и полное превращение. Размер варьирует от 0,2 мм до 135 мм (наездники с яйцекладом), но обычно менее 20 мм.

Голова, грудь и брюшко резко обособлены. Голова свободная, в основном расширенная в поперечном направлении. Сложные глаза почти всегда хорошо развиты, между ними обыкновенно три расположенных в виде треугольника простых глазка; встречаются также формы, лишённые глазков или совершенно слепые (например, рабочие муравьи некоторых видов).

Усики, или сяжки, развиты в весьма различной степени и имеют от 3 до 60 члеников; они бывают прямые или коленчатые, причём различают стебелёк и прикреплённый к нему под углом — жгутик.

Ротовые органы или чисто грызущего типа, или же нижняя губа и нижние челюсти изменены в органы принятия жидкой пищи (органы лизания, лакания). Сильно развитые верхние челюсти у некоторых служат для измельчения пищи, а у большинства орудиями при постройке жилищ, прогрызании ходов в дереве (прогрызали и свинцовые листы), приготовления пищи для личинок, убивания добычи, таскания строительных и питательных материалов и т. п.

Членики груди плотно соединены между собой; переднегрудь относительно очень мала; среднегрудь развита сильнее всего; заднегрудь мало развита, и с ней сзади плотно срастается небольшой первый членик брюшка.

Крылья всегда перепончатые, прозрачные или окрашенные, с редкой сетью жилок, иногда вовсе без них; первая пара крыльев всегда длиннее задней; при полёте — передний край заднего крыла с помощью особых крючочков прицепляется к заднему краю переднего, так что оба составляют одну летательную поверхность. В покое крылья складываются горизонтально на спине, но у настоящих ос (семейство Vespidae) передние крылья складываются при этом вдвое по длине и лежат по бокам тела. Как и в других отрядах насекомых, среди перепончатокрылых попадаются и бескрылые формы, таковы все рабочие муравьи, самки немок, самцы некоторых муравьёв (напр. Anergates), самки некоторыхорехотворок.

Ноги перепончатокрылых ходильные, имеют простые или двойные вертлуги, 5-члениковые лапки. Часть групп имеют особенности в строении, приспособленные для собирания цветочной пыльцы (см. Пчёлы).

Брюшко весьма различной формы, состоит из 6—8 члеников, не считая членика, плотно соединённого с заднегрудью, и видоизмененных члеников, втянутых в задний конец брюшка и несущих у самок жало или сверло, у самцов — органы совокупления. К груди брюшко прикрепляется или широким основанием, или более или менее суженным и удлинённым стебельком. Придатки заднего конца брюшка (жала и сверла или яйцеклады) состоят из пары щетинок, или стилетов, и желобковатой части, состоящей из двух

21

отдельных или более или менее слитных пластинок. При основании жала, которое в

спокойном состоянии всегда втянуто внутрь брюшка, находится парная ядовитая железа с резервуаром, в котором скапливается яд. Иногда (именно у многих муравьёв) жала нет, есть лишь ядовитая железа; в этом случае насекомое делает рану челюстями и, подгибая вперед брюшко, вбрызгивает в неё яд. Яйцеклады, или свёрла, могут представлять большое разнообразие в строении. Назначение их — ввести яйцо в растение или животное, в которых личинке предстоит жить; смотря по тому, насколько доступно место, куда яйцо откладывается, и яйцеклады могут быть короче или длиннее, причём короткие яйцеклады в покое втянуты, длинные свободны.

Пищеварительный канал сильно развит и длинен у тех форм, которые сравнительно долго живут в стадии взрослого насекомого (пчёлы, муравьи, осы), и короток у форм, живущих во взрослой стадии недолго (орехотворки, наездники). Трахейная система часто снабжена пузырями. В строении нервной системы замечательно сильное развитие так называемых стебельчатых тел или мозговых извилин надглоточного узла у тех перепончатокрылых, которые отличаются наиболее развитой психической жизнью (муравьёв, пчёл, ос); при этом у разных неделимых одного вида замечаются такие же различия; так, у самцов пчёл (трутней) эти органы развиты меньше, чем у деятельных рабочих.

Жизненный цикл Перепончатокрылые представляют более или менее резкий половой диморфизм; самцы нередко сильно отличаются от самок величиной, окраской, развитием крыльев, органов чувств и т. д. У общественных перепончатокрылых, кроме самцов и самок, есть ещё недоразвитые самки, неспособные к оплодотворению — так называемые рабочие, которые, в свою очередь, могут быть разного строения, так что в одной общине может быть от трёх до пяти разных родов индивидов (самцы, самки и 1—3 формы рабочих). Наряду с обыкновенным размножением путём оплодотворённых яиц у перепончатокрылых распространено также размножение без оплодотворения (партеногенетическое). При этом из неоплодотворённых яиц могут развиваться лишь самцы (например, у пчёл, у которых самка по произволу оплодотворяет откладываемые яйца; неоплодотворённые и потому дающие самцов яйца могут откладывать также и рабочие пчёлы) или и самки (например, у орехотворок). Иногда (у орехотворок) партеногенетические поколения могут чередоваться с половыми (гетерогония).

Превращение перепончатокрылых полное. Личинки представляют весьма различное строение. У одних (пилильщиков) личинки живут свободно на листьях, по внешнему виду похожи на личинок (гусениц) бабочек (отсюда название — ложные гусеницы) и имеют 3 пары грудных и 6—8 пар брюшных ног. Урогохвостов (Siricidae) личинки живут в дереве или (Cephidae) в стеблях и ветвях растений и имеют 3 пары недоразвитых грудных ног. У остальных перепончатокрылых личинки живут в гнездах или внутри питательных веществ и бывают лишены ног.

Куколки перепончатокрылых всегда относятся к типу свободных куколок (Pupa libera; см. Насекомые). Перед окукливанием личинка обыкновенно делает из выделяемых ею шелковинок рыхлый или плотный кокон, тогда как другие окукливаются без кокона.

Попечение о потомстве проявляется среди перепончатокрылых в весьма разнообразных формах и достигает у некоторых высшей степени сложности. В простейших случаях яйца просто откладываются в питательные растительные вещества, например листья или древесину; при этом вокруг отложенных яиц может происходить уродливое разрастание растительной ткани, ведущее к образованию так называемых галлов или орешков (у

22

орехотворок). Часто личинки живут в качестве паразитов в других животных (насекомых, их личинках, куколках, яйцах, пауках) — в этом случае самка откладывает яйца в тело или на тело этих животных (наездники, некоторые орехотворки); иногда они паразитируют в гнездах других перепончатокрылых, поедая их личинок; в таком случае самка пробирается в чужие гнезда и кладет яйца в ячейки с потомством хозяев гнезда (пчёлы-кукушки, блестянки, некоторые осы). Весьма многие перепончатокрылые строят для своего потомства особые жилища. Живущие одиночно делают для этого норки в земле, глине, дереве или строят из различных материалов (земли, глины, листьев, см. Мегахила) гнезда. Эти гнёзда некоторые перепончатокрылые наполняют смесью цветочной пыли и мёда, кладут в них яйца и оставляют их, не заботясь более о потомстве. Другие от времени до времени приносят личинке свежую пищу (так, мухоедка-Bembex приносит убитых мух). Наконец, весьма многие виды наполняют гнезда запасом пищи в виде парализованных животных: самки ловят насекомых или их личинок, пауков и, жаля их в нервные узлы, приводят в более или менее неподвижное состояние; такие парализованные животные не могут оказать никакого сопротивления поедающей их личинке, но в то же время долго остаются живыми, обеспечивая личинке запас свежей пищи.

Высшей степени сложности попечение о потомстве достигает у общественных перепончатокрылых; здесь в самой общине произошло разделение труда, связанное с утратой большинством самок способности размножения; на долю этих самок (рабочих) и падают вполне или главным образом все труды по постройке гнезд, добыванию пищи и уходу за потомством. Гнёзда общественных перепончатокрылых, достигающие часто чрезвычайной сложности и совершенства, строятся из вещества, выделяемого самими насекомыми — воска (у пчёл, шмелей) или измельченных челюстями растительных веществ (у ос), из земли, глины, навоза и т. д., или — вырываются в земле. Кормление личинок производится постепенно, причём пища даётся прямо в рот личинки; она может состоять из пыльцы и меда (у пчёл), сахаристых веществ и насекомых (у ос, муравьёв).

По отношению к человеку некоторые перепончатокрылые полезны прямо, доставляя ему полезные вещества (мёд, воск), другие — косвенно, истребляя вредных насекомых (в этом отношении особенно важны наездники в широком смысле этого слова). Важное значение имеют многие из перепончатокрылых также в процессе опыления растений. Вредят перепончатокрылые отчасти своими ужалениями, отчасти поедая различные запасы и портя здания (некоторые муравьи), но главным образом вредны многие из них в сельскохозяйственном отношении, причиняя более или менее значительные опустошения среди культурных и лесных растений.

К отряду перепончатокрылых принадлежит значительное число видов (различные авторы определяют примерную цифру их в 15—25 тысяч), распределенных по всем частям света. В ископаемом состоянии они известны с лейаса, а больше всего ископаемых перепончатокрылых найдено в третичных отложениях и янтаре.

23

Инструктивная карточка №6

Отряд Двукрылые

Один из прогрессивных отрядов насекомых с полным превращением (личинки проходят стадию куколки перед превращением в имаго). К отряду Двукрылых относится более 152 000 видов мелких и среднего размера насекомых, отличительной чертой которых является наличие всего одной полноценно развитой пары крыльев - передней.

Задние крылья Двукрылых у большинства видов превращены в своеобразные органы - жужжальца, назначение которых не совсем ясно. Предполагают, что они выполняют определённую роль в сохранении равновесия насекомого при полёте.именно они создают жужжащий или звенящий звук при полёте мух и комаров.

Двукрылые предтавлены огромным разнообразием видов, которые принято делить на два подотряда: Длинноусые к которому относятся комары, комарики, долгоножки и некоторые другие двукрылые, обладающие относительно длинными, нередко ветвистыми усиками, и Короткоусые у которых усики укорчены до двух небольших отростков довольно сложной формы. К Короткоусым относятся различные мухи.

Все вредставители отряда Двукрылые имеют сравнительно короткое, более или менее коренастое тело, нередко длинные ноги и многочисленные, но довольно редко растущие щетинки, покрывающие хитиновый экзоскелет. Щетинки очень чувствительы к колебаниям воздуха. также для большинства видов Короткоусых характерны большие фасеточные глаза. Личинки большинства Двукрылых червеобразные, не имеют придатков и дифференцированной головы. Многие питаются разлагающейся органикой, но есть хищные и паразитические виды. Личинки комаров имеют своеобразное, довольно сложное строение и хорошо развитую голову с глазами. Куколки большинства Двукрылых покрыты оболочкой, формирующейся во время последней личиночной линьки, так называемым пупарием. Во время окукливания происходит почти полное растворение и перестройка организма личинки, устроенного очень просто, в чрезвычайно сложное тело взрослой мухи или комарика. Куколки комаров, напротив, подвижны, пупариев не образуют и не проходят радикальной перестройки организма.

Значение отряда Двукрылых в природе беспрецедентно - они входят в огромное количество пищевых цепей благодаря своей многочисленности. Личинки видов-детритофагов в биоценозах выполняют роль редуцентов, кроме того, есть хищные, питающиеся другими насекомыми, и паразитические, в основном паразитирующие на позвоночных животных. Многие виды Двукрылых во взрослом состоянии опыляют растения, причём для множества растений именно мухи являются предпочитаемыми опылителями. Отдельные виды мух и комариков-пьявиц наносят вред сельскому хозяйству. Некоторые виды, такие как малярийный комар, слепни и африканские мухи-цеце являются переносчиками опасных болезней. Отдельные виды, например плодовая мушка Drosophila melanogaster, являются важными объектами научных исследований, в частности фундаментальной и молекулярной генетики.

Чаще всего значение Двукрылых сводят к вреду, наносимому некоторыми их видами хозяйственной деятельности человека. Это в корне неправильно, поскольку видов-вредителей и переносчиков заболеваний сравнительно немного, а нейтральных видов гораздо больше, и кроме того даже "вредные" виды играют большую роль в поддержании стабильности живых систем мира. Значение же хищных видов отряда Двукрылых безусловно, велико.

24

Список литературы

Биологический энциклопедический словарь /гл.ред.М.С. Гиляров. М.:Советская энциклопедия, 1986.

Ванслова Е.Г, Ламунова А.К. и др. Музей и школа: Пособие для учителя / Под ред. Кудриной Т.А. — М.: 1985.

Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителя / Под ред. Н.С.Борисова. — М.: 1982.

Музейная педагогика: Из опыта методической работы/Под ред. Морозовой А.Н., Мельниковой О.В. — М.: 2006.

Музей – пространство образования: Музейно-педагогический комплекс «Феникс»: учебно-методическое пособие для слушателей курсов. –Вып. 2: Педагогический музей: незабытое старое. История естественно- научного образования в Петербурге с середины ХIХ в./ М.К. Хащанская и др.; науч. ред. Л.М. Ванюшкиной. – СПб АППО, 2014.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/Под ред. Полат Е.С. — М.: 2000.

Титкова М.С. Психолого-педагогические ресурсы музейной педагогики http://festival.1september.ru/articles/550113/

Интернет-ресурсы:

http://www.home-edu.ru/

http://www.museum.ru/

http://rfems.dvo.ru/

http://www.naturconserv.org/

http:// doroshenkoa.ru›pamyatnik-pchele/

http:// newfact.ru›priroda…194-pamyatnik-dolgonosiku.html

http:// area7.ru›metodic-material.php?7739

http://area7.ru/metodic-material.php?8008

http://sc0015.esil.akmoedu.kz/index.php?p=docs-view&d=F49C81FFB54C0750

http://festival.1september.ru/articles/598155/

25

5

5