СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Набор основных диагностических методик для психолого - педагогического обследования детей с ЗПР

Просмотр содержимого документа

«Набор основных диагностических методик для психолого - педагогического обследования детей с ЗПР»

20

Набор основных диагностических методик для психолого - педагогического обследования детей с ЗПР

2.1. Методики для исследования внимания

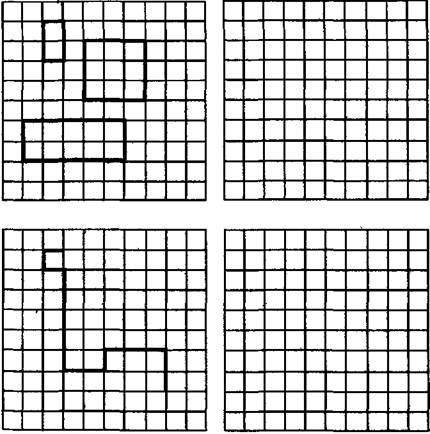

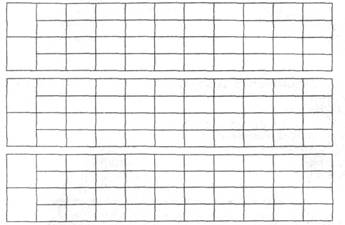

Методика "Запомни и расставь точки"

Цель: с помощью данной методики оценивается объем внимания ребенка.

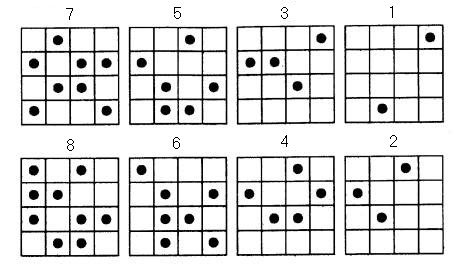

Стимульный материал: Лист с точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем складываются в стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя точками, а внизу — квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз по порядку с последовательно увеличивающимся на них числом точек).

Описание: Перед началом эксперимента ребенок получает следующую инструкцию:

«Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за другой показывать карточки, на которых нарисованы точки, а потом ты сам будешь рисовать эти точки в пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти точки на карточках».

Далее ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из восьми карточек с точками сверху вниз в стопке по очереди и после каждой очередной карточки предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 сек. Это время дается ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где находились увиденные точки, и отметить их в пустой карточке.

Оценка результатов:

Объемом внимания ребенка считается максимальное число точек, которое ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек (выбирается та из карточек, на которой было воспроизведено безошибочно самое большое количество точек).

Стимульный материал к заданию «Запомни и расставь точки».

Результаты эксперимента оцениваются в баллах следующим образом:

10 баллов — ребенок правильно за отведенное время воспроизвел на карточке 6 и более точек.

8-9 баллов — ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек.

6-7 баллов — ребенок правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек.

4-5 баллов — ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек.

0-3 балла — ребенок смог правильно воспроизвести на одной карточке не более одной точки.

Выводы об уровне развития:

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

6-7 баллов — средний.

4-5 баллов — низкий.

0-3 балла — очень низкий.

Методика «Найди и вычеркни»

Цель: определение продуктивности и устойчивости внимания.

Оборудование: Ребенку показывают рисунок, на нем в случайном порядке даны изображения простых фигур: грибок, домик, ведерко, мяч, цветок, флажок.

Описание: Ребенок перед началом исследования получает инструкцию следующего содержания:

«Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово "начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову. Искать и зачеркивать названные предметы необходимо до тех пор, пока я не скажу слово "стоп". В это время ты должен остановиться и показать мне, то изображение предмета, которое ты увидел последним. После этого я отмечу на твоем рисунке место, где ты остановился, и снова скажу слово "начинай". После этого ты продолжишь делать то же самое, т.е. искать и вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, пока я не скажу слово "конец". На этом выполнение задания завершится».

В этой методике ребенок работает 2,5 мин, в течение которых пять раз подряд (через каждые 30 сек) ему говорят слова «стоп» и «начинай».

Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание искать и разными способами зачеркивать какие-либо два разных предмета, например, звездочку перечеркивать вертикальной линией, а домик — горизонтальной. Экспериментатор сам отмечает на рисунке ребенка те места, где даются соответствующие команды.

Обработка и оценка результатов:

При обработке и оценке результатов определяется количество предметов на рисунке, просмотренных ребенком в течение 2,5 мин, т.е. за все время выполнения задания, а также отдельно за каждый 30-секундный интервал. Полученные данные вносятся в формулу, по которой определяется общий показатель уровня развитости у ребенка одновременно двух свойств внимания: продуктивности и устойчивости:

![]()

где S— показатель продуктивности и устойчивости внимания обследованного ребенка;

N — количество изображений предметов на рисунке, просмотренных ребенком за время работы;

t— время работы;

п — количество ошибок, допущенных за время работы. Ошибками считаются пропущенные нужные или зачеркнутые ненужные изображения.

В итоге количественной обработки психодиагностических данных определяются по приведенной выше формуле шесть показателей, один — для всего времени работы над методикой (2,5 мин), а остальные — для каждого 30-секундного интервала. Соответственно, переменная t в методике будет принимать значение 150 и 30.

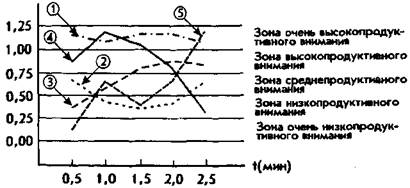

По всем показателям 5, полученным в процессе выполнения задания, строится график следующего вида (рис.1), на основе анализа которого можно судить о динамике изменения во времени продуктивности и устойчивости внимания ребенка. При построении графика показатели продуктивности и устойчивости переводятся (каждый в отдельности) в баллы по десятибалльной системе следующим образом:

10 баллов — показатель S у ребенка выше, чем 1,25 балла.

8-9 баллов — показатель S находится в пределах от 1,00 до 1,25 балла.

6-7 баллов — показатель S находится в интервале от 0,75 до 1,00

балла.

4-5 баллов — показатель S находится в границах от 0,50 до 0,75

балла.

2-3 балла — показатель S находится в пределах от 0,24 до 0,50

балла.

0-1 балл — показатель 5 находится в интервале от 0,00 до 0,2

балла.

Устойчивость внимания в свою очередь в баллах оценивается так:

10 баллов — все точки графика на рисунке не выходят за пределы одной зоны, а сам график своей формой напоминает кривую 1.

8-9 баллов — все точки графика расположены в двух зонах наподобие кривой 2.

6-7 баллов — все точки графика располагаются в трех зонах, а сама кривая похожа на кривую 3.

4-5 баллов — все точки графика располагаются в четырех разных зонах, а его кривая чем-то напоминает кривую 4.

3 балла — все точки графика располагаются в пяти зонах, а его кривая похожа на кривую 5.

Рис. 1. Варианты графиков, показывающих динамику продуктивности и устойчивости внимания по методике «Найди и вычеркни».

На графике представлены различные зоны продуктивности и типичные кривые, которые могут быть получены в результате психодиагностики внимания ребенка по данной методике. Интерпретируются эти кривые следующим образом:

Кривая, изображённая с помощью линии типа —. — .—. Это график очень высокопродуктивного и устойчивого внимания.

Кривая, представленная линией типа ••••. Это график низкопродуктивного, но устойчивого внимания.

Кривая, изображаемая посредством линии типа — — — — —Представляет собой график среднепродуктивною и среднеустойчивого внимания.

Кривая, изображенная с помощью линии-------------. Является графиком среднепродуктивного, но неустойчивого внимания.

Кривая, изображенная линией - - - - - - - -. Представляет график среднепродуктивного и крайне неустойчивого внимания.

Выводы об уровне развития:

10 баллов — продуктивность внимания очень высокая, устойчивость внимания очень высокая.

8-9 баллов — продуктивность внимания высокая, устойчивость внимания высокая.

4-7 баллов — продуктивность внимания средняя, устойчивость внимания средняя.

2-3 балла — продуктивность внимания низкая, устойчивость внимания низкая.

0-1 балл — продуктивность внимания очень низкая, устойчивость внимания очень низкая.

Методика Пьерона-Рузера

Цель: исследование и оценка таких параметров внимания, как его устойчивость, возможность переключения, распределения, а также особенностей темпа деятельности, врабатываемость в задание, проявление признаков утомления и пресыщения. В своем классическом варианте предъявления методика в полном объеме реализует возможность выявления уровня сформированности произвольной регуляции психических функций (программирования собственной деятельности и ее контроля, удержания инструкции, распределения внимания по ряду признаков). Методика также дает представление о скорости и качестве формирования простой программы деятельности, усвоения нового способа действий, степени развития элементарных графических навыков, зрительно-моторной координации.

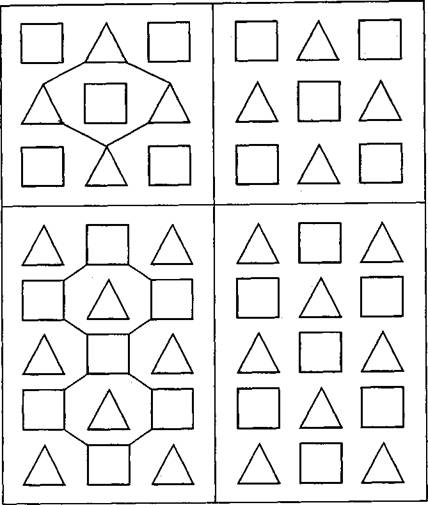

Материал: бланк методики с изображением геометрических фигур (4 типа фигур), расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга в квадратной матрице 10x10; простой карандаш средней мягкости (ТМ).

Возрастной диапазон применения: методика может быть использована в работе с детьми 5-8 лет.

Процедура проведения и регистрации результатов:

Перед ребенком кладется чистый бланк методики. Психолог, заполняя пустые фигурки образца (в левой верхней части бланка), говорит:

«Смотри, вот в этом квадратике я поставлю точку, в треугольнике - вот такую черточку (вертикальную), круг оставлю чистым, ничего в нем не нарисую, а в ромбе - вот такую черточку (горизонтальную). Все остальные фигуры ты заполнишь сам, точно так же, как я тебе показал» (еще раз повторить, где и что нарисовать - устно). Иногда имеет смысл добавить, что фигуры в бланке надо заполнять все подряд, не выбирая одинаковых.

Образец на листе остается открытым до конца работы ребенка.

В зависимости от возраста ребенка и задач исследования условные обозначения (точка, тире, вертикальная линия) могут ставиться в одной, двух или трех фигурах. Четвертая фигура всегда должна оставаться «пустой». Важно, чтобы метки в фигурах не были «гомологичны» форме фигуры. Данная методика может быть использована и в ситуации групповой диагностики.

Детям до 5,5-6,5-летнего возраста можно уменьшить объем предлагаемого задания, например до 6-7 строк (60-70 фигур). Анализ результатов выполнения методики при этом остается прежним.

После того, как ребенок приступил к работе, психолог включает секундомер и фиксирует количество фигур бланка, заполняемых ребенком каждые 30 секунд или 1 минуту, например, делая отметки в виде точек или черточек прямо на бланке. О подобной регистрации ребенка лучше предупредить заранее.

Желательно отметить, хотя бы приблизительно, с какого момента ребенок начинает работать по памяти, то есть без опоры взглядом на образец.

В протоколе необходимо указать, как ребенок заполняет фигуры: старательно, аккуратно или импульсивно; как это отражается на темпе работы; какая мотивация оказалась наиболее действенной для ребенка.

Анализируемые показатели:

возможность удержания инструкции (программы, алгоритма деятельности);

целенаправленность деятельности;

параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение);

количество правильно заполненных фигур по отношению к общему их числу (индекс правильности);

количество заполненных фигур за каждую минуту (динамика изменения темпа деятельности);

число ошибок за регистрируемые отрезки времени (динамика изменения количества ошибок);

распределение ошибок (и их количества) в разных частях листа - в данном случае анализируются как характер распределения ошибок в пространстве бланка (в верхней и нижней части бланка, в правой и левой), так и особенности динамики работоспособности и ее влияния на количество ошибок;

характер необходимой мотивации деятельности (мотивация достижения, соревновательная, игровая и т. п.).

Возрастные нормативы выполнения:

К 5-5,5 годам доступно выполнение методики в полном варианте предъявления (заполнение 3-х фигур) с различными ошибками, в частности пропусками, и достаточно быстро наступающим пресыщением (ребенка «хватает» обычно не более чем на 5-6 строк). Темп деятельности, как правило, неравномерен

К 6-7 годам доступно выполнение в полном объеме с постепенной врабатываемостью (обычно к концу второй строки ребенок перестает обращаться к образцу) и возможными единичными ошибками. Темп деятельности либо постепенно нарастает, либо, достигнув определенного уровня, остается постоянным. Пресыщения не наблюдается при адекватной мотивации

После 7 лет доступно безошибочное выполнение методики. Большое значение начинает приобретать скорость выполнения и количество «возвратов» к образцу. Хорошими результатами выполнения методики считается: заполнение 100 фигур бланка в среднем за время до 3 минут, безошибочно или с единичной ошибкой, а скорее с собственным исправлением ошибки, при ориентации не столько на образец, сколько на собственные отметки на бланке

2.2. Методики для исследования восприятия

Методика «Коробка форм, или «Почтовый ящик»

Автор: С. Забрамная

Цель: проверка восприятия формы, способности соотнесения формы объёмного тела и её плоскостного изображения, возможности использования помощи, развития мелкой моторики, определение ведущей руки детей с 4 лет.

Стимульный материал: коробка, имеющая по всем сторонам прорези разной формы и содержащая объёмные фигуры.

Проведение обследования: перед ребёнком ставят коробку и раскладывают объёмные фигуры.

Инструкция: «Это почтовый ящик, но не простой. Письма в него приходят разные и для них сделаны разные отверстия. Смотри, какое это письмо (обвести основание одной из фигур)? Его надо опустить сюда (обводим соответствующее отверстие и «опускаем письмо»). Теперь ты почтальон и должен разложить все письма». Инструкция может быть упрощена без введения сюжета.

Инструкция обработки: Дети с нормальным умственным развитием к заданию проявляют выраженный интерес. До трёх с половиной лет они могут действовать способом проталкивания фигуры силой, без учёта формы прорезей. После 4 лет дети пользуются способом примеривания, к 5 годам – зрительным соотнесением. При затруднении достаточно одного показа способа действия (высокая обучаемость).

У детей с ЗПР встречаются случаи неадекватных действий – манипулирования фигурами, разбрасывания, но при помощи взрослого они справляются с заданием. От помощи переходят к самостоятельному выполнению, однако намного дольше используют примеривание и пробы.

Дети с УО самостоятельно не выполняют задание даже в 5 – 6 лет. Действия нецеленаправленны, используется силовое заталкивание фигур, много неадекватных действий. Помощь мало эффективна, при повторном выполнении задания возникают те же трудности.

Принятие и понимание условий задания, способы выполнения, обучаемость, отношение к результату.

1 балл – не понимает цель, действует неадекватно даже в условиях обучения.

2 балла – понимает цель, при опускании фигур в прорези действует хаотически, после обучения не переходит на другой уровень действий.

3 балла – понимает цель, при выполнении задания использует метод перебора вариантов, после обучения действует методом целенаправленных проб либо методом зрительного соотнесения.

4 балла – понимает цель, задание выполняет самостоятельно методом целенаправленных проб.

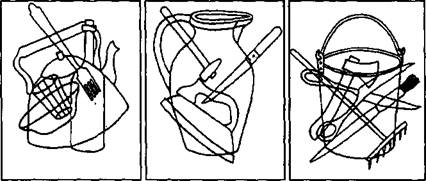

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?»

Автор: Немов Р. С.

Цель: выявление уровня развития восприятия детей с 4 лет.

Стимульный материал: 3 рисунка с изображением наложенных друг на друга контуров реальных объектов.

Проведение обследования: ребёнку последовательно представляется 3 картинки.

Инструкция: «На рисунке спрятались предметы. Найди как можно больше предметов и назови их».

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ребенку представляют рисунок и просят последовательно назвать очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3.

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если ребенок справился с заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, затраченное на выполнение задания.

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от одного рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, «спрятанных» на рисунках 1, 2 и 3, составляет 14.

Инструкция обработки: 10 баллов (очень высокий уровень развития) – названы 14 предметов, время – 20 секунд.

8 – 9 баллов (высокий уровень развития) – названы все предметы за 21 – 30 секунд.

6 – 7 баллов (норма) – названы все предметы за 31 – 40 секунд.

4 – 5 баллов (средний уровень развития) – решение задачи с временем – 41 – 50 секунд.

2 – 3 балла (низкий) – ребёнок справился с задачей за 51 – 60 секунд.

0 – 1 балл (очень низкий) – за время большее 60 секунд ребёнок не смог решить задачу по поиску и названию всех 14 предметов.

Оценка результатов:

10 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на всех трех рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек.

8-9 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 30 сек.

6-7 баллов — ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 сек.

4-5 баллов — ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 до 50 сек.

2-3 балла — ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 51 до 60 сек.

0-1 балл — за время, большее чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по поиску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка.

Выводы об уровне развития:

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

2-3 балла — низкий.

0-1 балл — очень низкий.

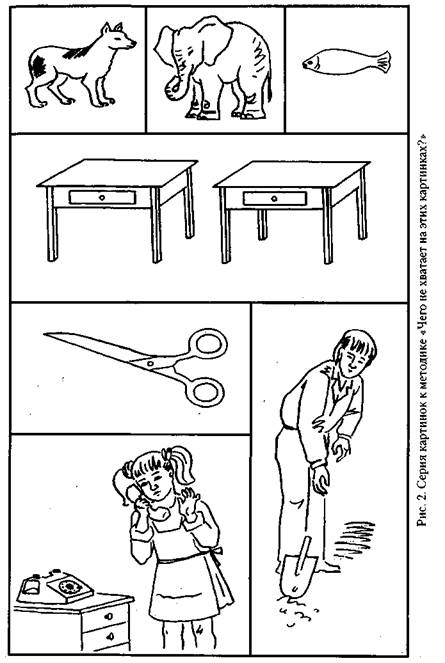

Методика «Чего не хватает на этих рисунках?»

Автор: Немов Р.С.

Цель: выявление уровня развития восприятия детей с 4 лет.

Стимульный материал: 7 картинок с изображением предметов, на которых не хватает какой – либо существенной детали.

Проведение обследования: Ребёнку предлагаются картинки, даётся инструкция: «На каждой из картинок не хватает какой-то важной детали, посмотри внимательно и назови отсутствующую деталь».

Время проведения обследования – 25 секунд.

Проводящий психодиагностику с помощью секундомера фиксирует время, затраченное ребенком на выполнение всего задания. Время работы оценивается в баллах, которые затем служат основой для заключения об уровне развития восприятия ребенка.

Инструкция обработки:

10 баллов (очень высокий уровень развития) – ребёнок справился с заданием за время меньшее, чем 25 секунд, назвав при этом все 7 недостающих на картинках предметов.

8 – 9 баллов (высокий уровень развития) – время поиска всех недостающих предметов заняло от 26 до 30 секунд.

6 – 7 баллов (норма) – время поиска заняло от 31 до 35 секунд.

4 – 5 баллов (средний) – время поиска составило от 36 до 40 секунд.

2 – 3 балла (низкий) – время поиска оказалось в пределах от 41 до 45 секунд.

0 – 1 балл (очень низкий) – время поиска составило в целом больше чем 45 секунд.

Оценка результатов:

10 баллов — ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 сек, назвав при этом все 7 недостающих на картинках предметов.

8-9 баллов ¦— время поиска ребенком всех недостающих предметов заняло от 26 до 30 сек.

6-7 баллов — время поиска всех недостающих предметов заняло от 31 до 35 сек.

4-5 баллов — время поиска всех недостающих предметов составило от 36 до 40 сек.

2-3 балла — время поиска всех недостающих предметов оказалось в пределах от 41 до 45 сек.

0-1 балл — время поиска всех недостающих деталей составило в целом больше чем 45 сек.

Оценки даются в баллах, в десятибалльной системе и представляются в интервалах, являющихся непосредственным основанием для производства выводов об уровне психологического развития ребёнка. Наряду с такими общими выводами ребёнок в результате его обследования по той или иной методике получает частные оценки, которые позволяют более тонко судить об уровне его развития.

Точные критерии оценок в десятибалльной системе не заданы по той причине, что априори, до получения достаточно большого опыта применения методик, их определить невозможно. В этой связи исследователю разрешается прибавлять или отнимать один-два балла (в пределах заданного диапазона оценок) за наличие или, соответственно, отсутствие усердия со стороны ребёнка в процессе его работы над психодиагностическими заданиями. Такая процедура в целом мало влияет на конечные результаты, но позволяет лучше дифференцировать детей.

Выводы об уровне развития

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

2-3 балла — низкий.

0-1 балл — очень низкий.

2.3. Методики для исследования мышления

Методика «Обведи контур»

Цель: исследование процессов наглядно-образного мышления.

Описание: Детям показывают рис. 1,2 и объясняют, что задание к этой методике заключается в том, чтобы с помощью карандаша или ручки как можно быстрее и как можно точнее воспроизвести на правой половине этого же рисунка тот контур, который представлен в его левой части. Все линии необходимо стараться делать прямыми и точно соединить углы фигур. Желательно также, чтобы контуры фигур были воспроизведены в тех же самых местах, где они изображены на рисунках — образцах в левой части. Оцениваться в итоге выполнения задания будут аккуратность, точность и скорость работы.

Рис. 1. К методике «Обведи контур».

Рис. 2. К методике " Обведи контур».

Оценка результатов:

Оценки даются в баллах в зависимости от скорости и качества (точности) выполнения задания:

10 баллов - ребенок затратил на выполнение всего задания меньше чем 90 сек, причем все линии на рис. 1 прямые и точно соединяют углы фигур. Все линии следуют точно по заданным контурам.

8-9 баллов - на выполнение задания ушло от 90 до 105 сек. При этом имеет место хотя бы один из следующих недостатков: одна или две линии не являются вполне прямыми; в двух или в трех случаях начертанные линии не вполне правильно соединяют углы фигур; от двух до четырех линий выходят за пределы контура; от четырех до пяти углов соединены неточно.

6-7 баллов — на выполнение всего задания в целом ушло от 105 до 120 сек. При этом дополнительно обнаружен хотя бы один из следующих недочетов: три или четыре линии непрямые; от четырех до шести углов соединены не вполне точно; от пяти до шести линий выходят за пределы контура; от шести до семи углов соединены не вполне точно.

4-5 баллов — на выполнение задания затрачено от 120 до 135 сек. Имеется хотя бы один из следующих недочетов: пять или шесть линий не являются вполне прямыми; от семи до десяти углов соединены не вполне правильно; есть семь или восемь линий, которые не являются вполне прямыми; имеется от восьми до десяти углов, которые соединены не вполне точно.

2-3 балла — на выполнение задания ушло от 135 до 150 сек. Отмечен хотя бы один из следующих недостатков: от семи до десяти линий непрямые; от одиннадцати до двадцати углов соединены не вполне правильно; от девяти до восемнадцати линий выходят за пределы контура; от одиннадцати до семнадцати углов соединены не вполне правильно.

0-1 балл — на выполнение задания ушло более 150 сек. Почти все линии, за исключением одной или двух, не являются прямыми; почти все углы, за исключением одного или двух, соединены неправильно.

Выводы об уровне развития

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

2-3 балла — низкий.

0-1 балл — очень низкий.

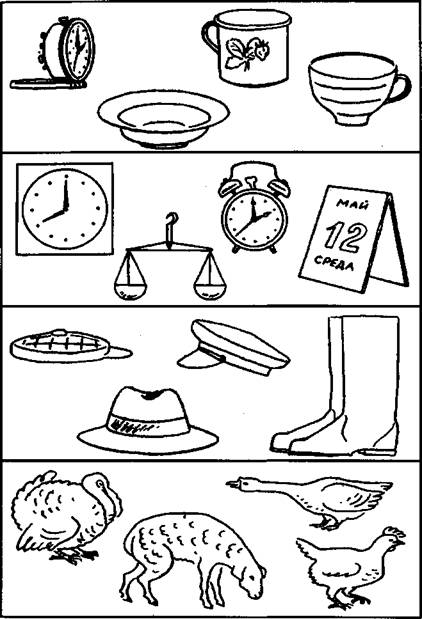

Методика «Что здесь лишнее?»

Цель: исследование процессов образно – логического мышления, умственные операции анализа и обобщения детей с 4 лет.

Стимульный материал: серия картинок, на которых представлены разные предметы (3 – из одной серии классификации, 1 – из другой).

Описание методики: ребёнку предлагается серия картинок в сопровождении следующей инструкции: «На каждой из этих картинок один из четырёх предметов является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет и почему является лишним».

Время обследования: 3 минуты.

Инструкция обработки:

10 баллов (очень высокий уровень развития) – ребёнок решил поставленную перед ним задачу за время, меньшее чем 1 минуты, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они являются лишними.

8 – 9 баллов (высокий уровень развития) – ребёнок правильно решил задачу за время от 1 до 1, 5 минуты.

6 – 7 баллов (норма) – ребёнок справился с задачей за время от 1, 5 до 2 минуты.

4 – 5 баллов (средний уровень развития) – ребёнок решил задачу за время от 2 до 2, 5 минуты.

2 – 3 балла (низкий) - решил задачу за время от 2, 5 до 3 минут.

0 – 1 балл (очень низкий) – ребёнок за 3 минуты не справился с заданием.

Оценка результатов:

10 баллов — ребенок решил поставленную перед ним задачу за время, менее чем 1 мин, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они являются лишними.

8-9 баллов — ребенок правильно решил задачу за время от 1 мин до 1,5 мин.

6-7 баллов — ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2,0 мин.

4-5 баллов — ребенок решил задачу за время от 2,0 до 2,5 мин.

2-3 балла — ребенок решил задачу за время от 2,5 мин до 3 мин.

0-1 балл — ребенок за 3 мин не справился с заданием.

Выводы об уровне развития:

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

2-3 балла — низкий.

0-1 балл — очень низкий.

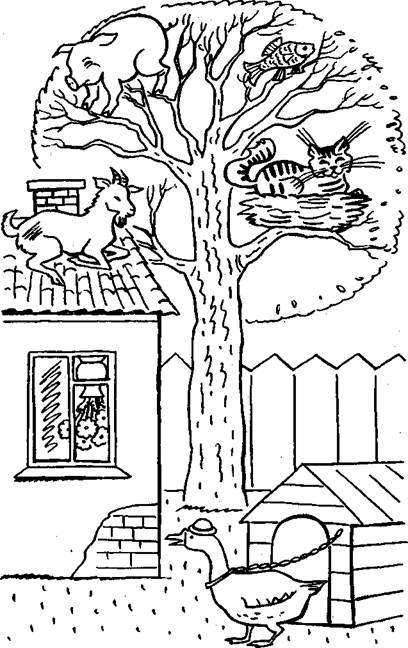

Методика «Нелепицы»

Цель: выявление элементарных образных представлений ребёнка об окружающем мире, логических связях и отношениях, существующих между некоторыми объектами мира; умение рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль; для детей от 4 лет.

Стимульный материал: картина с изображением большого количества нелепостей.

Проведение обследования: Ребёнку показывается картинка. Во время рассматривания ребёнок получает инструкцию:

«Посмотри внимательно на эту картинку и скажи, всё ли здесь находится на своём месте и правильно ли нарисовано. Если что – то не так, то укажи на это и объясни, почему это не так; объясни, как должно быть». Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала ребёнок просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, а затем объясняет, как должно быть на самом деле.

Время показа картинки и выполнения задания – 3 минуты. За это время ребёнок должен показать и назвать как можно больше нелепиц.

Инструкция обработки:

10 баллов (очень высокий уровень развития) – если за отведённое время ребёнок заметил все нелепицы, успел удовлетворительно объяснить, что не так и как должно быть.

8 – 9 баллов (высокий уровень развития) – ребёнок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от 1 до 3 не сумел до конца объяснить или сказать, как должно быть.

6 – 7 баллов (норма) – ребёнок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но 3 – 4 из них не успел до конца объяснить.

4 – 5 баллов (средний уровень развития) – заметил все нелепицы, не успел объяснить 5 – 7 нелепиц.

2 – 3 балла (низкий уровень развития) – не успел заметить 1 – 4 имеющиеся на картинке нелепиц, до объяснения дело не дошло.

0 – 1 балл (очень низкий уровень развития) – за отведённое время ребёнок успел обнаружить меньше 4 из имеющихся нелепиц.

Оценка результатов:

10 баллов — такая оценка ставится ребенку в том случае, если за отведенное время (3 мин) он заметил все 7 имеющихся на картинке нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так, и, кроме того, сказать, как на самом деле должно быть.

8-9 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от одной до трех из них не сумел до конца объяснить или сказать, как на самом деле должно быть.

6-7 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но три-четыре из них не успел до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть.

4-5 баллов — ребенок заметил все имеющиеся нелепицы, но 5-7 из них не успел за отведенное время до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть.

2-3 балла — за отведенное время ребенок не успел заметить 1 -4 из 7 имеющихся на картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло. 0-1 балл — за отведенное время ребенок успел обнаружить меньше четырех из семи имеющихся нелепиц.

Замечание. 4 и выше балла в этом задании ребенок может получить только в том случае, если за отведенное время он полностью выполнил первую часть задания, определенную инструкцией, т.е. обнаружил все 7 нелепиц, имеющихся на картинке, но не успел или назвать их, или объяснить, как на самом деле должно быть.

Выводы об уровне развития:

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

2-3 балла — низкий.

0-1 балл — очень низкий.

2.4. Методики для исследования памяти

Методика - тест «10 слов».

Цель обследования: изучение особенностей речеслуховой памяти детей.

Стимульный материал: набор из десяти односложных или двусложных слов, не связанных по смыслу.

1. Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.

2. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.

Инструкция: «Я сейчас прочту 10 слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, повторите слова, которые запомнили, в любом порядке».

Процедура проведения: Читать слова медленно и четко.

Обработка и анализ данных:

10 баллов – ребенок назвал 10 слов в правильной последовательности с первого раза.

8–9 баллов – ребенок назвал 8–9 слов в правильной последовательности с первого раза.

6–7 баллов – ребенок назвал 6–7 слов в правильной последовательности с первого раза.

4–5 баллов – ребенок назвал 4–5 слов в правильной последовательности с первого раза.

2–3 балла – ребенок назвал 2–3 слова в правильной последовательности с первого раза.

0–1 балл – ребенок за все время назвал не более 1 слова.

Оценка результатов:

10 баллов – очень высокий.

8–9 баллов – высокий

4–7 баллов – средний.

2–3 балла – низкий.

0–1 балл – очень низкий.

Существенна, прежде всего, качественная оценка результатов исследования: по характеру выполнения методики можно судить об особенностях запоминания, воспроизведения и сохранения, а также утомляемости испытуемых. Здесь результат зависит от количества повторений для правильного выполнения задания.

Методика «Запомни рисунки».

Цель обследования: выявить отклонения развития кратковременной зрительной памяти у детей с общим недоразвитием речи второго уровня и детей без речевого нарушения.

Стимульный материал: дети в качестве стимулов получают картинки, представленные ниже.

Инструкция: На этой картинке представлены девять разных фигур. Постарайся запомнить их и затем узнать на другой картинке, которую я тебе сейчас покажу. На ней, кроме девяти ранее показанных изображений, имеется еще шесть таких, которые ты до сих пор не видел. Постарайся узнать и показать на второй картинке только те изображения, которые ты видел на первой из картинок.

Порядок работы: Ребенку представляется картинку. Время экспозиции стимульной картинки составляет 30 сек. После этого данную картинку убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему показывают вторую картинку. Эксперимент продолжается до тех пор, пока ребенок не узнает все изображения, но не дольше чем 1,5 мин.

Оценка результатов:

10 баллов – ребенок узнал на картинке все девять изображений, показанных ему, затратив на это меньше 45 сек.

8–9 баллов – ребенок узнал на картинке 7–8 изображений за время от 45 до 55 сек.

6–7 баллов – ребенок узнал 5–6 изображений за время от 55 до 65 сек.

4–5 баллов – ребенок узнал 3–4 изображения за время от 65 до 75 сек.

2–3 балла – ребенок узнал 1–2 изображения за время от 75 до 85 сек.

0–1 балл – ребенок не узнал на картинке ни одного изображения в течение 90 сек и более.

Выводы об уровне развития:

10 баллов – очень высокий.

8–9 баллов – высокий.

4–7 баллов – средний.

2–3 балла – низкий.

0–1 балл – очень низкий.

Методика «Назови слова».

Цель обследования: определить уровень развития активной памяти у детей. Методика определяет запас слов, которые хранятся в активной памяти ребенка.

Стимульный материал: Набор из группы слов определенной тематики.

1. Животные: слон, собака, кошка, мартышка, лев, жираф, волк, лисица, бегемот, крокодил, лось, олень, ежик, заяц, медведь, тигр, рысь, пантера, корова, коза, свинья, белка, куница, енот, лошадь, осел, пони, кенгуру, мышь, крыса, леопард и др.

2. Растения: ландыш, роза, тюльпан, фиалка, незабудка, ромашка, крапива, дуб, каштан, елка, береза, тополь, акация, грибы и др.

3. Форма: круглый мяч, овальное яйцо, прямоугольный стол, круглая тарелка, квадратное окно, прямоугольная книга, круглый карандаш и др.

4. Цвета предмета: красная машина, синий карандаш, белая подушка, желтая чашка и др.

5. Признаки: красивая чашка, гладкая стена, теплый пол, стеклянный стакан, железная вилка, деревянная полка, бумажная картинка и др.

6. Действия человека: спать, читать, слушать, есть, пить, стоять, идти, играть, петь, мастерить, писать, рисовать, танцевать, учить, стучать, подавать, бить, гладить, стирать, мыть и др.

7. Способы: читать сидя, лежа спать, стоя петь и др.

8. Качества: быстро, хорошо, прилежно, медленно, плохо, скучно, неинтересно.

Порядок работы: Взрослый называет ребенку некоторое слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой же группе. Экспериментатор читает слово медленно и четко. В протоколе он отмечает количество слов, которые называет ребенок в каждом случае. На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 сек, а в целом на выполнение всего задания – 160 секунд.

Если ребенок сам затрудняется начать перечисление нужных слов, то взрослый помогает ему, называя первое слово из данной группы, и просит ребенка продолжить перечисление.

Инструкция: Я сейчас назову слово, означающего общее название группы других слов. Например, я произнесу название группы слов «Животные». Вы должны подобрать слова, относящиеся к данной группе, например, лиса, заяц, волк и так далее».

Оценка результатов:

10 баллов – ребенок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко всем группам.

8–9 баллов – ребенок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к различным группам.

6–7 баллов – ребенок назвал от 30 до 34 различных слов, связанных с разными группами.

4–5 баллов – ребенок назвал от 25 до 29 разных слов из различных групп.

2–3 балла – ребенок назвал от 20 до 24 разных слов, связанных с различными группами.

0–1 балл – ребенок за все время назвал не более 19 слов.

Выводы об уровне развития:

10 баллов – очень высокий.

8–9 баллов – высокий

4–7 баллов – средний.

2–3 балла – низкий.

0–1 балл – очень низкий.

2.5 Методики для исследования эмоционально - волевой сферы,

качеств личности

Методика «Моторная проба Шварцландера».

Цель исследования: определить уровень притязания личности.

Материал и оборудование: бланк с четырьмя прямоугольными секциями, каждая из которых состоит из маленьких квадратов, размер стороны которых равен 1,25 см, ручка, секундомер.

Процедура исследования:

Исследование проводится в паре, состоящей из экспериментатора и испытуемого. Задание дается как тест на моторную координацию, об истинной цели исследования испытуемый не должен знать вплоть до окончания исследования.

Экспериментатор должен удобно усадить испытуемого за хорошо освещенный стол, дать бланк с четырьмя прямоугольными секциями, ручку и провести исследование, состоящее из четырех проб, давая инструкции и отмечая время их выполнения с помощью секундомера.

В каждой пробе дается задание проставить крестики в максимальное количество квадратов одной из прямоугольных секций за определенное время.

Перед каждой пробой испытуемого просят назвать количество квадратов, которое он может заполнить крестиками, расставляя их по одному в каждом квадрате за 10 секунд. Он записывает свой ответ в верхнюю большую ячейку первой прямоугольной секции. После пробы, начинающейся и заканчивающейся по сигналу экспериментатора, испытуемый подсчитывает количество проставленных крестиков и записывает это количество в нижней большой ячейке прямоугольной секции. Важно, чтобы количество предполагаемых и реально заполненных квадратов записывал сам испытуемый.

Инструкция испытуемому: «Вам необходимо за 10 секунд проставить как можно большее количество крестиков в квадраты данной прямоугольной секции. Прежде, чем начать работу, определите, сколько квадратов Вы сможете заполнить. Запишите это число в верхней большой ячейке этой прямоугольной секции. Расставляйте крестики в квадраты по сигналу. Все ли понятно? Если да, то «Начали!»

Вторая проба проводится по той же схеме, что и первая. Перед ее началом дается такая инструкция: «Подсчитайте количество заполненных Вами квадратов и запишите свой результат в нижнем прямоугольнике первой секции. После этого подумайте и определите, сколько Вы расставите крестиков в следующей таблице. Запишите это число в верхней большой ячейке второй прямоугольной секции».

На третьей пробе время выполнения задания уменьшается до 8 секунд. После ее проведения точно так же проводят четвертую пробу.

Дата, фамилия, имя, отчество испытуемого и экспериментатора заполняются с обратной стороны бланка после проведения всех проб данного исследования. Там же помещается самоотчет испытуемого. В самоотчете записывают не только самочувствие испытуемого, но и его оценку исследования. Для этого задаются вопросы: «Понравилось ли Вам исследование?» «Хотели бы Вы еще раз принять участие в подобного рода исследовании?» «Чем Вы руководствовались при определении Ваших возможностей в расстановке крестиков в квадраты?»

Обработка результатов

Цель обработки результатов – получить среднюю величину целевого отклонения, на основании которого определяют уровень притязаний испытуемого. Целевое отклонение (ЦО) – это разность между количеством графических элементов (крестиков), которые испытуемый намечал расставить, и реально расставленным количеством элементов. Они отмечаются на бланке каждым испытуемым самостоятельно в графах «УП» и «УД». При этом «УП» – это число, находящееся в верхней большой ячейке той или иной прямоугольной секции, а «УД» – в нижней.

Целевое отклонение подсчитывают по формуле:

![]()

УП2, УП3 и УП4 – величины уровней притязаний в расстановке крестиков в квадраты каждой из 2-ой, 3-ей и 4-ой проб;

УД1 УД2, УД3 – величины уровня достижения в 1-ой, 2-ой и 3-ей пробах соответственно.

Анализ результатов:

Уровень притязаний является важным структурообразующим компонентом личности. Это достаточно стабильное индивидуальное качество человека, которое характеризует: во-первых, уровень трудности намечаемых задач, во-вторых, выбор субъектом цели очередного действия в зависимости oт переживаний успеха или неуспеха предыдущих действий, е третьих, желаемый уровень самооценки личности.

В предлагаемой методике уровень притязаний определяется по целевому отклонению, то есть по различию между тем, что человек наметил выполнить за определенное время, и тем, что он в действительности выполнил. Исследование позволяет выявить уровень и адекватность, иначе реалистичность, притязаний испытуемого. Уровень притязаний связан с процессом целеполагания и представляет собой степень локализации цели в диапазоне трудностей. Адекватность притязаний указывает на соответствие выдвигаемых целей и возможностей человека.

Для определения уровня и адекватности притязаний можно использовать следующие стандарты.

| ЦО | Уровень притязаний |

| 5 и более | нереалистично высокий |

| 3-4.99 | высокий |

| 1-2,99 | умеренный |

| -1.49-0,99 | низкий |

| -1,5 и ниже | нереалистично низкий |

Высокий реалистичный уровень притязаний человека может сочетаться у него с уверенностью в ценности собственных действий, со стремлением к самоутверждению, ответственностью, коррекцией неудач за счет собственных усилий, с наличием устойчивых жизненных планов.

Если у человека высокий нереалистичный уровень притязаний, то, как правило, он сопровождается фрустрированностью, требовательностью к окружающим, экстрапунитивностью. Лица с таким уровнем притязаний ипохондричны и испытывают трудности в реализации собственных жизненных планов.

Умеренный уровень притязаний характерен для испытуемых, уверенных в себе, общительных, не ищущих самоутверждения, настроенных на успех, рассчитывающих меру своих сил и самоизмеряющих свои усилия с ценностью достигаемого.

Низкий уровень притязаний зависит во многом от установки на неудачу. У лиц с нереалистично низким уровнем притязаний часто бывают неясными планы на будущее. Обычно они ориентированы на подчинение и часто проявляют беспомощность. Одной из проблем таких людей может стать планирование своих действий в ближайшем времени и соотнесение их с перспективой.

Неадекватность уровня притязаний может приводить к дезадаптивному поведению, неэффективности какой-либо деятельности, к затруднениям в межличностных отношениях. Занижение уровня притязаний, развивающееся вследствие дефицита социально значимого успеха, может вызывать снижение мотивации, неуверенность и глобальную боязнь трудностей.

Коррекция уровня притязаний должна быть направлена на согласование представлений о желаемом результате с возможностями и способностями человека. Закрепление этого согласования в конкретной успешной деятельности повышает адекватность уровня притязаний.

Методика «Сюжетные картинки»

Автор: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина.

Цель: Изучение эмоционального отношения к таким нравственным качествам, как доброта- злость, щедрость - жадность, трудолюбие - лень, правдивость - лживость.

Материал: Картинки с изображение ситуации, подлежащих нравственной оценки ( например, сцена в автобусе: мальчик сидит и читает книгу, а девочка уступила место пожилой женщине)

Проведение: Исследование проводится индивидуально. Ребенку показывают картинки: «Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой стороны- плохие… Объясни, почему ты именно так разложил картинки».

Обработка результатов:

1 балл - ребенок не правильно раскладывает картинки ( в одной стопке оказываются картинки с изображением как положительных поступков, так и отрицательных), эмоциональные реакции не адекватны моральным нормам.

2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия.

3 балла - правильно раскладывае6т картинки, обосновывает свои действия, называя моральную норму.

В протоколе фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на картинке поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) - на безнравственный.

Методика «Какой Я?»

Цель: определение самооценки ребёнка-дошкольника.

Описание: Экспериментатор, пользуясь представленным далее протоколом, спрашивает у ребёнка, как он сам себя воспринимает и оценивает по десяти различным положительным качествам личности. Оценки, предлагаемые ребёнком самому себе, проставляются экспериментатором в соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы.

Протокол к методике «Какой Я?

| № | Оцениваемые качества личности

| да | нет | иногда | не знаю |

| 1 | Хороший |

|

|

|

|

| 2 | Добрый |

|

|

|

|

| 3 | Умный |

|

|

|

|

| 4 | Аккуратный |

|

|

|

|

| 5 | Послушный |

|

|

|

|

| 6 | Внимательный |

|

|

|

|

| 7 | Вежливый |

|

|

|

|

| 8 | Умелый (способный) |

|

|

|

|

| 9 | Трудолюбивый |

|

|

|

|

| 10 | Честный |

|

|

|

|

Оценка результатов:

Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» оцениваются в 0 баллов. Ответы типа «не знаю» и также ответы типа «иногда» оцениваются в 0,5 балла. Самооценка ребёнка определяется по общей сумме баллов, набранной им по всем качествам личности.

Выводы об уровне развития:

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

2-3 балла — низкий.

0-1 балл — очень низкий.