Народный костюм как творческий источник .

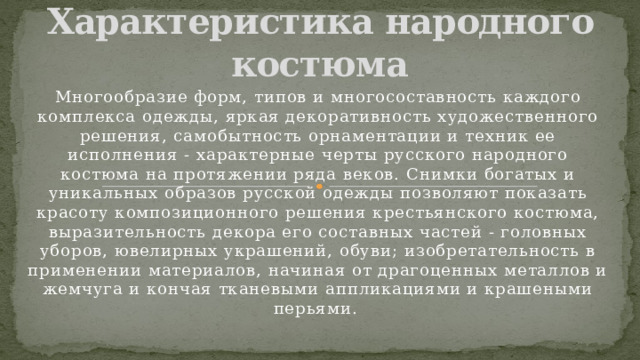

Характеристика народного костюма

Многообразие форм, типов и многосоставность каждого комплекса одежды, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техник ее исполнения - характерные черты русского народного костюма на протяжении ряда веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей - головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями.

Многообразие форм, типов и многосоставность каждого комплекса одежды, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техник ее исполнения - характерные черты русского народного костюма на протяжении ряда веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей - головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями. Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он - стойкий этнический индикатор, важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характернейшие традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажным фактором явились историко-социальные процессы, способствовавшие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

В каждой российской губернии существовали свои излюбленные приемы украшения рубах, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. Если в старинных рубахах преобладают набойка, узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже - хлопчатобумажными нитями, то со второй половины XIX века все шире используются разнообразные тканевые нашивки, аппликация, тесьма, ленты, кружево и блестки. Встречается вышивка городского типа, такая например, как прорезная гладь. Полосатые и клетчатые узоры были разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре .

Особенности его композиции

При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды.

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы .

Части народного костюма

Юбка - исключительно женская одежда, та же понёва, только составленная из сбитых между собой полотнищ Понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым узором. Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики. Рубаха - часть русского традиционного костюма. Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи - долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Терлик — русская одежда, употреблявшаяся в XVI - конце XVII века, исключительно при дворе, во время приёма послов и торжественных выходов.

Она делалась преимущественно из золотой материи и походила на ферязь, только была у́же и делалась с перехватом или лифом. Вместо длинных петлиц терлик имел короткие петли и в основном обшивался у во́рота, вдоль пол, по подолу и у рукавов серебряным или золотым газом, жемчугом и каменьями. Рукава были у него гораздо короче, нежели у ферязи, и почти без оборок. Иногда терлики делались на меху.

Сермя́г а (сермяжка) — русское историческое название грубого толстого сукна из простой шерсти ручного или кустарного изготовления, а также одежды из него.

Бекеша (бекеши) (от венгерск. bekes) — старинное долгополое пальто сюртучного покроя (ватный или меховой сюртук) и меховая одежда, отрезная в талии, со складками и разрезом сзади (может быть и без разреза сзади), венгерский кафтан с шнурами.

Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку.

Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом

Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов.

Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название .

Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.

Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.

Приволока — безрукавная накидка.

Шупан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.

Летник — старинная верхняя женская одежда.

Кичка (кика ) — праздничный головной убор замужней женщины.

Сорока — род повязки с твёрдым околышем.

Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.

Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

Лапти — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.

Башмаки — изготовлялись из кожи и завязывались шнурками.

Чёботы — вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки.

.

Ичиги — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником.

Валенки — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь.

Онучи — длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти).

Поршни — простейшая русская кожаная обувь.

Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь — золотая цепь, пришитая к атласной полосе.

Женщины носили ширинку — платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

Козырь — высокий стоячий воротник .

Ожере́лье — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета.

Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой

Современная одежда по мотивам и с элементами народного костюма.

Модельеры часто используют в своих костюмах элементы русско-народного костюма. Такую же раскраску, кружева и форму одежды. Например платки с цветочным узором. Меховые шапки, расписные пуговицы и т.д.

Примеры.

Конец

Спасибо за внимание