Нарушение кровообращения

Содержание:

- 1) Гиперемия, или полнокровие;

- 2) Кровотечение, или геморрагия;

- 3) Тромбоз;

- 4) Эмболия;

- 5) Ишемия, или местное малокровие;

- 6) Инфаркт;

- 7) Стаз.

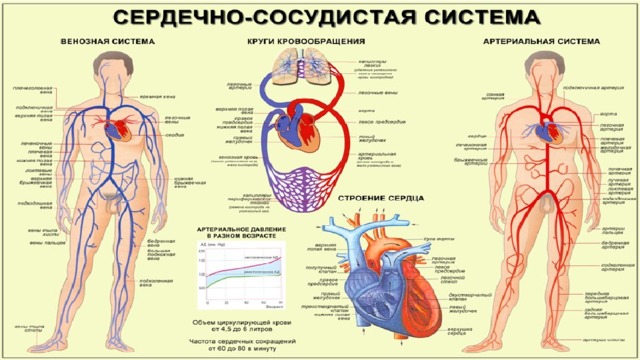

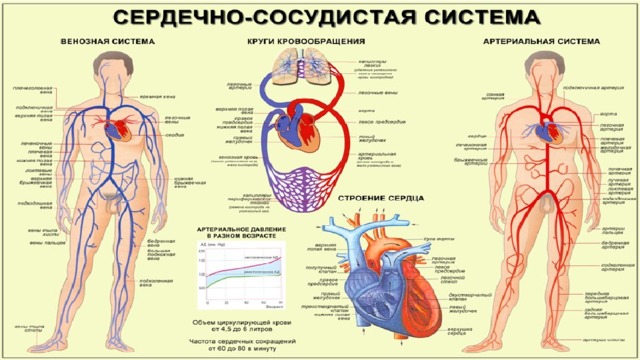

Расстройства кровообращения можно разделить на 3 группы:

- 1) нарушения кровонаполнения, представленные полнокровием (артериальным или венозным) и малокровием;

- 2) нарушения проницаемости стенки сосудов, к которым относят кровотечение (кровоизлияние) и плазморрагию;

- 3) нарушения течения и состояния (т.е. реологии) крови в виде стаза, сладж-феномена, тромбоза и эмболии.

Многие из видов нарушений кровообращения патогенетически тесно связаны и находятся в причинно-следственных отношениях, например связь кровотечения, плазморрагии и отека с полнокровием, связь малокровия с эмболией и тромбозом, а последнего - со стазом и венозным полнокровием. Расстройства кровообращения лежат в основе многих клинических синдромов, таких как острая и хроническая сердечная (сердечно-сосудистая) недостаточность, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром), тромбоэмболический синдром. Они лежат в основе шока.

У плода, новорожденного и ребенка первых 3 лет жизни общее и местное полнокровие, малокровие, кровоизлияния, стаз возникают легче и чаще, чем у взрослых, что зависит от незрелости регуляторных механизмов кровообращения. Тромбоз и инфаркт у детей встречается намного реже, чем у взрослых. Возникают эти нарушения кровообращения преимущественно в связи с пороком развития сердечно-сосудистой системы, присоединением к ним вторичной септической инфекции или при некоторых острых инфекционных болезнях (дифтерия, вирусный миокардит и др.).

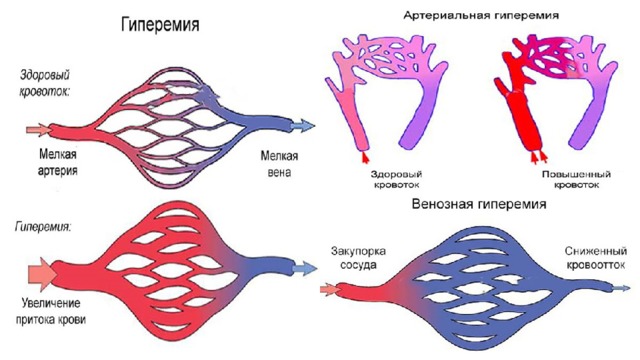

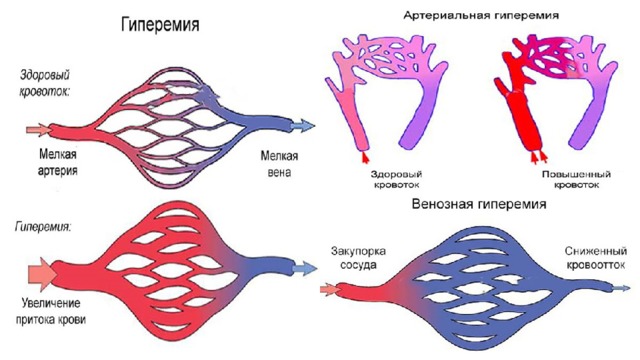

Гиперемия

Артериальное полнокровие , или артериальная гиперемия - это увеличение числа форменных элементов крови (эритроцитов), иногда сочетающееся с увеличением объема циркулирующей крови. В практике наибольшее значение имеет общее артериальное полнокровие при болезни Вакеза (истинная полицитемия) - заболевании, при котором имеет место истинная гиперпродукция эритроцитов.

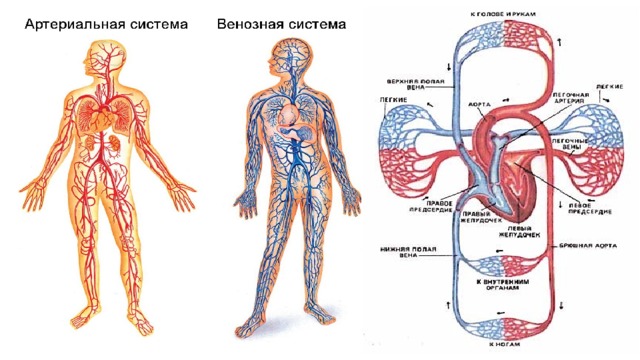

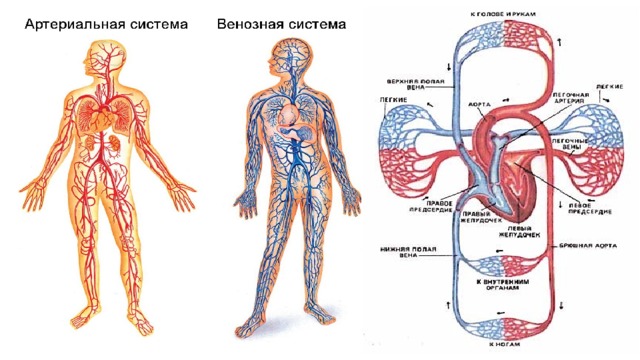

Венозное полнокровие (венозная гиперемия) - один из самых частых типов общих нарушений кровообращения и является клинико-морфологическим проявлением сердечной или легочно-сердечной недостаточности. Патофизиологическая и патоморфологическая сущность общего венозного полнокровия состоит в перераспределении объема крови в общем круге кровообращения с накоплением ее в венозной части большого круга кровообращения (полых венах, а иногда и в сосудах легких) и уменьшением в артериальной части.

В механизме развития венозного полнокровия играют роль следующие три основных фактора:

Нарушение деятельности сердца, обозначаемое как сердечная недостаточность, причинами которой могут быть:

- приобретенные и врожденные пороки сердца;

- воспалительные заболевания сердца (перикардиты, миокардиты, эндокардиты);

- кардиосклероз различной этиологии (атеросклеротический, постинфарктный.) ;

- инфаркт миокарда

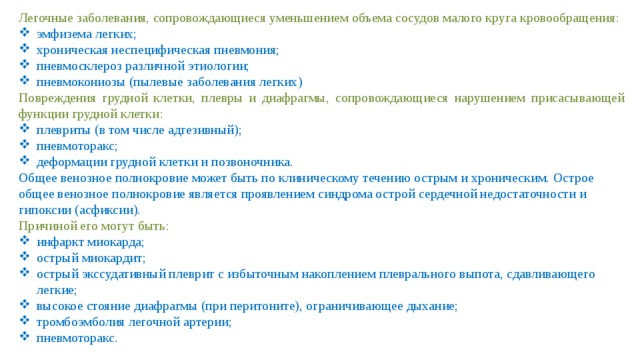

Легочные заболевания, сопровождающиеся уменьшением объема сосудов малого круга кровообращения:

- эмфизема легких;

- хроническая неспецифическая пневмония;

- пневмосклероз различной этиологии;

- пневмокониозы (пылевые заболевания легких)

Повреждения грудной клетки, плевры и диафрагмы, сопровождающиеся нарушением присасывающей функции грудной клетки:

- плевриты (в том числе адгезивный);

- пневмоторакс;

- деформации грудной клетки и позвоночника.

Общее венозное полнокровие может быть по клиническому течению острым и хроническим. Острое общее венозное полнокровие является проявлением синдрома острой сердечной недостаточности и гипоксии (асфиксии).

Причиной его могут быть:

- инфаркт миокарда;

- острый миокардит;

- острый экссудативный плеврит с избыточным накоплением плеврального выпота, сдавливающего легкие;

- высокое стояние диафрагмы (при перитоните), ограничивающее дыхание;

- тромбоэмболия легочной артерии;

- пневмоторакс.

Микроскопическая картина: расширенные и переполненные кровью венулы. Если имеет место острый венозный застой, то можно обнаружить отечную жидкость (не содержит белка, чем отличается от экссудата, который содержит более 1 % белка). Она мутная за счет форменных элементов крови. В легочной ткани с альвеолярными перегородками, в норме имеющей «кружевной характер», при патологии промежутки между альвеолами заполняются соединительной тканью, несколько придавливающей кровеносные сосуды. Также присутствует бурый пигмент – гемосидерин , часть которого находится в макрофагах. Местный венозный застой обычно имеет связь с закупоркой или с пережатием магистральной вены.

Венозная гиперемия бывает 3 основных видов: застой малого круга кровообращения, застой большого круга кровообращения, застой воротной вены.

Причины застоя в малом кругу: левожелудочковая недостаточность, митральный и аортальный пороки, сдавление опухолью средостения легочных вен – самая редкая причина. При остром венозном застое малого круга, который развивается от нескольких минут до нескольких часов, развивается отек легких.

Макроскопически: легкие не спадают, после надавливания на них пальцем остаются нерасправленные ямки, при разрезе вытекает большое количество транссудата и темной венозной крови.

Микроскопическая картина: утолщенные альвеолярные перегородки, бурый пигмент располагается частично свободно в перегородках, частично в макрофагах, вены расширены кровью.

Причина смерти: сердечная и сердечно-легочная недостаточность.

Микроскопическая характеристика: в ткани живого человека происходит некоторое снижение температуры (на 0,5–1 °C), некоторое расширение вен и капилляров, и на коже появляется синюшная окраска (цианоз). При быстро развивающемся венозном застое возникает отек ткани, но он образуется не во всех тканях, а в полостях и тех органах, где имеется пространство для размещения жидкости (в почках и печени).

Транссудат (отечная жидкость) – возникает при венозном застое, часто прозрачный, а ткани, которые он омывает, – неизмененного, нормального цвета.

Экссудат – жидкость плазменного происхождения, которая возникает при воспалении. Она мутная, серовато-желтого или красного цвета. Ткани, омывающиеся экссудатом, приобретают тусклый оттенок. Экссудат (от лат. exsudo — выхожу наружу, выделяюсь, выделение; exsudatum : ex- из + sudo, sudatum - потеть) — жидкость, выделяющаяся в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении. Соответственно, процесс выделения экссудата называется экссудацией.

Индурация – это уплотнение, возникающее в условиях хронической гипоксии. Индурация - induratio; от лат. затвердение, уплотнение - уплотнение органа или его части в результате какого-либо патологического процесса. Любая ткань организма, которая попадает в условия кислородного голодания, начинает активно развивать свою строму, причем за счет соединительной ткани. Увеличение стромы является приспособительной реакцией, так как вместе со стромой в ткани прорастают капилляры, что способствует компенсации гипоксии, наступает склероз.

В результате гипоксии повреждается гистогематический барьер и резко повышается проницаемость капилляров. В тканях наблюдаются венозный застой, плазматическое пропитывание (плазморрагия), отек, стазы в капиллярах и множественные диапедезные кровоизлияния. В паренхиматозных органах появляются дистрофические и некротические изменения. Наиболее характерные морфологические изменения при остром общем венозном полнокровии развиваются в легких и в печени. Причиной венозного полнокровия легких является левожелудочковая сердечная недостаточность. Острое венозное полнокровие вызывает расширение альвеолярных капилляров, которое клинически сопровождается транссудацией жидкости в альвеолы (отек легких). Также могут возникнуть внутриальвеолярные кровоизлияния.

Правожелудочковая сердечная недостаточность вызывает застой в большом круге кровообращения. При этом в печени наблюдается расширение центральных печеночных вен и застой в синусоидах в центральной части печеночной дольки. Эти застойные красные центральные области чередуются с нормальной более бледной тканью в периферических зонах и создают своеобразный рисунок, напоминающий мускатный орех (так называемая «мускатная печень»).

В печени, в связи с особенностями архитектоники печеночной дольки и ее кровообращения, при остром венозном полнокровии появляются центролобулярные кровоизлияния и некрозы.

Хроническое общее венозное полнокровие развивается при синдроме хронической сердечной (сердечно-сосудистой) или легочно-сердечной недостаточности. Причинами его являются пороки сердца, хроническая ишемическая болезнь, хронический миокардит, кардиомиопатии, эмфизема легких, пневмосклероз различного происхождения, искривления позвоночника, заращение или облитерация плевральных полостей спайками при слипчивом плеврите

Формы отеков: отек брюшной полости – асцит, отек плевральной полости – гидроторакс, отек полости перикарда – гидроперикард и так далее. Цианоз имеет связь с расширением вен и выражен тем сильнее, чем дальше от сердца находится ткань.

«Мускатная печень» характеризуется увеличением печени: нижний край выходит из-под реберной дуги на несколько пальцев, при пальпации отмечается болезненность. Размеры печени значительно превышают нормальные. Нарушение оттока крови из системы воротной вены приводит к формированию такого явления, как мускатная печень. Причины застоя – нарушение функции желудочков сердца и снижение венозного возврата. Это проявления сердечной недостаточности, и часто они сопровождают ишемическую болезнь сердца. Повышенное давление в венозной системе, а также скопление и застой крови в сосудах препятствуют эффективному кровотоку в органах. Микроскопически выражается в том, что в печеночных дольках все главные вены расширены и заполнены кровью, все капилляры, впадающие в них, также переполнены кровью, а в периферических отделах долек вследствие нарушения обмена веществ появляется жир.

Причина смерти – сердечная недостаточность. Застой в системе воротной вены причинно связан обычно с печенью: возникают диффузные склеротические изменения – цирроз, редко застойная индурация ведет к тому, что в печеночных дольках капилляры сдавливаются соединительной тканью.

Портальная гипертензия включает ряд клинических проявлений:

- 1) асцит;

- 2) варикозное расширение печеночных портокавальных анастомозов (вен пищевода и желудка, вен прямой кишки, вен передней брюшной стенки);

- 3) застойное увеличение селезенки (спленомегалия) с дальнейшей индурацией.

Мускатная печень:

а - вид на разрезе; б - в центре печеночной дольки (вверху слева) синусоиды резко расширены и полнокровны, гепатоциты разрушены; на периферии дольки (внизу справа) они сохранены (микроскопическая картина); в - в перисинусоидальном пространстве (ПрП) фибробласты (Фб) и коллагеновые волокна (КлВ) (электронограмма).

Кровотечение

Кровотечение (геморрагия) – это выход крови из полости сердца и сосудов в окружающую среду или в полость тела. Целостность сосудов может быть нарушена травмами, гнойным расплавлением, повышением артериального давления, действием токсинов. Изменения химического состава крови также могут вызвать кровотечение . Кровоизлияние – это разновидность кровотечения, для которого характерно скопление крови в тканях. Возможно внутреннее кровотечение в полость (гемоперикардит, гемартроз, гематоракс и т. д.). По давности кровоизлияния делятся на старые (при наличии гемосидерина) и свежие. Когда кровотечение происходит в полость тела (брюшную, плевральную), его называют внутренним. Кровотечение в ткани называется гематомой.

По виду изменений ткани различаются:

- 1) кровоизлияния типа гематомы – всегда сопровождаются деструкцией тканей;

- 2) петехии, или экхимозы – мелкие точечные кровоизлияния, которые локализуются на коже или слизистых оболочках;

- 3) геморрагическая инфильтрация, или пропитывание; не вызывает разрушение ткани;

- 4) кровоподтеки.

Механизмы кровоизлияний: разрыв стенки, разъединение стенки и диапедез эритроцитов. Исход: гематома в веществе головного мозга преобразуется в кисту, которая содержит серозное содержимое. В мягких тканях гематома рассасывается либо нагнаивается.

Кровотечения при ранении сосуда делят на первичные и вторичные. Первичное кровотечение происходит в момент ранения, а вторичное - спустя определенный период времени в связи с нагноением раны и расплавлением тромба, которым был закрыт дефект сосуда. Если какая-либо ткань диффузно пропитывается кровью, говорят о кровоизлиянии.

К разрыву сердца и кровотечению наиболее часто ведет некроз (инфаркт). Надклапанный разрыв аорты нередко происходит в результате некроза ее средней оболочки (медионекроз). Воспаление средней оболочки аорты (мезаортит) с исходом в склероз при сифилисе также может привести к разрыву стенки аорты и кровотечению. Часто встречаются разрывы аневризм сердца, аорты, артерий мозга, легочной артерии и сосудов других органов, приводящие к смертельным кровотечениям. К этой же категории относятся и кровотечения при разрыве капсулы органов в связи с развитием в них патологических процессов.

Кровотечение в результате разъедания стенки сосуда (haemorrhagia per diabrosin, греч. diabrosis - аррозия, разъедание), или аррозивное кровотечение, возникает при многих патологических процессах, но чаще при воспалении, некрозе и злокачественной опухоли. Таковы аррозивные кровотечения при разъедании стенки сосуда протеолитическими ферментами в очаге гнойного воспаления (например, при гнойном аппендиците), желудочным соком - в дне язвы желудка, казеозным некрозом (в стенке туберкулезной каверны), при изъязвлении раковой опухоли (например, изъязвленный рак прямой кишки, желудка, молочной железы). Аррозивное кровотечение развивается и при внематочной (трубной) беременности, когда ворсины хориона прорастают и разъедают стенку маточной (фаллопиевой) трубы и ее сосуды.

Артериальное кровотечение

Венозное кровотечение

Капиллярное кровотечение

Исход. Рассасывание крови, образование кисты на месте кровоизлияния (например, в головном мозге), инкапсуляция или прорастание гематомы соединительной тканью, присоединение инфекции и нагноение.

Значение кровотечения определяется его видом и причиной, количеством потерянной крови, быстротой кровопотери. Разрыв сердца, аорты, ее аневризмы ведет к быстрой потере большого количества крови и в подавляющем большинстве случаев к смерти (смерть от острого кровотечения). Продолжающееся в течение нескольких суток кровотечение может также обусловить потерю значительного количества крови и смерть (от острого малокровия). Длительные, периодически повторяющиеся кровотечения могут привести к хроническому малокровию (постгеморрагической анемии). Значение кровоизлияния для организма в значительной мере зависит от локализации. Когда кровотечение происходит внутри сустава, увеличивается его объем. При пальпации сустава или движениях человек чувствует сильную боль. Внутритканевая гематома характеризуется припухлостью, болезненностью при пальпации, резкой бледностью кожи. Если вовремя не провести лечение, гематома сдавит вены, что может привести к развитию гангрены конечности.

Особенно опасным , нередко смертельным, является кровоизлияние в головной мозг (проявление геморрагического инсульта при гипертонической болезни, разрыва аневризмы артерии мозга). Нередко смертельным бывает и кровоизлияние в легкие при разрыве аневризмы легочной артерии, аррозии сосуда в стенке туберкулезной каверны и т.д. В то же время массивные кровоизлияния в подкожной жировой клетчатке, мышцах часто не представляют какой-либо опасности для жизни.

Тромбоз

Тромбоз – это процесс прижизненного свертывания крови в просвете сосуда или в полостях сердца. Это необратимая денатурация белков и форменных элементов крови.

Причины:

- 1) изменения сосудистой стенки при воспалительных процессах, ангионевротических спазмах, атеросклерозе, при гипертонической болезни (вместо правильной констрикции и дилатации венозный сосуд сужается и долгое время поддерживает свою форму спастически);

- 2) изменения скорости и направления кровотока (при сердечной недостаточности). Тромбы, появляющиеся при резкой сократительной слабости, при возрастающей сердечной недостаточности, называются марантическими (застойными). Они могут возникать в периферических венах;

- 3) ряд причин, связанных с изменением химического состава крови: при увеличении грубодисперсных белков, фибриногена, липидов. Такие состояния наблюдаются при злокачественных опухолях, атеросклерозе.

Механизм тромбообразования состоит из IV стадий:

I – фаза агглютинации тромбоцитов;

II – коагуляция фибриногена, образование фибрина;

III – агглютинация эритроцитов;

IV – преципитация – осаждение в сгустки различных белков плазмы.

Артериальный тромбоз: тромбы в артериях встречаются значительно реже, чем в венах, и обычно образуются после повреждения эндотелия и местного изменения тока крови (турбулентный кровоток), например, при атеросклерозе. Среди артерий большого и среднего калибра наиболее часто поражаются аорта, сонные артерии, артерии виллизиева круга, венечные артерии сердца, артерии кишечника и конечностей. Реже артериальный тромбоз является осложнением артериита, например, при узелковом периартериите, гигантоклеточном артериите, облитерирующем тромбангите и пурпуре Шенляйн-Геноха и других ревматических заболеваниях. При гипертонической болезни наиболее часто поражаются артерии среднего и мелкого калибра.

Сердечный тромбоз: тромбы формируются в пределах камер сердца при следующих обстоятельствах:

Воспаление клапанов сердца ведет к повреждению эндотелия, местному турбулентному кровотоку и оседанию тромбоцитов и фибрина на клапанах. Мелкие тромбы называют бородавчатыми (ревматизм), большие - вегетациями.

Вегетации могут быть очень большими и рыхлыми, крошащимися (например, при инфекционном эндокардите). Фрагменты тромба часто отрываются и разносятся кровотоком в виде эмболов. Повреждение пристеночного эндокарда. Повреждение эндокарда может происходить при инфаркте миокарда и формировании желудочковых аневризм. Тромбы, формирующиеся на стенках камер, часто большие и могут также крошиться с образованием эмболов.

Турбулентный кровоток и стаз в предсердиях. Тромбы часто формируются в полости предсердий при возникновении турбулентного кровотока или стаза крови, например, при стенозе митрального отверстия и фибрилляции предсердий. Тромбы могут быть настолько большими (шаровидными), что затрудняют кровоток через предсердно-желудочковое отверстие.

Тромбофлебит. При тромбофлебите венозный тромбоз возникает вторично, как результат острого воспаления вен. Тромбофлебит - частое явление при инфицированных ранах или язвах; чаще поражаются поверхностные вены конечностей. Поврежденная вена имеет все признаки острого воспаления (боль, покраснение, ощущение тепла, припухлость). Этот тип тромба имеет тенденцию прочно прикрепляться к стенке сосуда. Из него редко формируются эмболы.

Иногда тромбофлебит развивается в многочисленных поверхностных венах ног (мигрирующий тромбофлебит) у пациентов со злокачественными новообразованиями, наиболее часто при раке желудка и поджелудочной железы (симптом Труссо), так как муцины и другие вещества, образуемые опухолевыми клетками, обладают тромбопластиноподобной активностью.

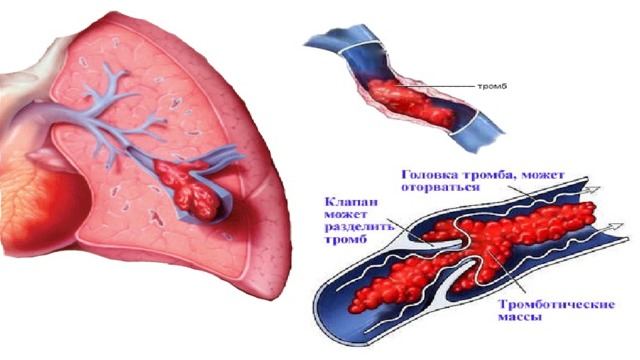

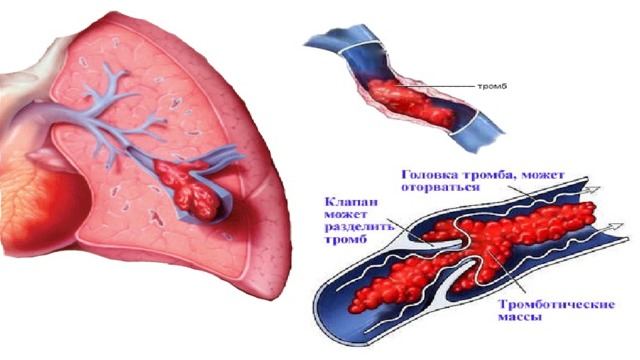

Флеботромбоз - это тромбоз вен, встречающийся при отсутствии очевидных признаков воспаления. Флеботромбоз наблюдается, главным образом, в глубоких венах ног (тромбоз глубоких вен). Реже отражаются вены тазового венозного сплетения. Тромбоз глубоких вен наблюдается довольно часто и имеет важное медицинское значение, потому что большие тромбы, которые формируются в этих венах, довольно слабо прикреплены к стенке сосуда и зачастую легко отрываются. Они мигрируют с кровотоком к сердцу и легким и закрывают просвет легочных артерий (тромбоэмболия легочного ствола и его ветвей). Причины флеботромбоза это факторы, вызывающие флеботромбоз глубоких вен, типичны для тромбоза вообще, однако эндотелиальное повреждение обычно мало выражено и трудно определяемо. Наиболее важный причинный фактор в возникновении флеботромбоза - снижение кровотока. В венозном сплетении голени кровоток в норме поддерживается сокращением мышц голени (мышечный насос). Развитию стаза крови и развитию тромбоза способствует длительная иммобилизация в кровати, сердечная недостаточность.

Макроскопически – необходимо отличать тромб от посмертного сгустка. Тромб имеет тесную связь со стенкой кровеносного сосуда, а сгусток, как правило, лежит свободно. Для тромба характерна тусклая, иногда даже шероховатая поверхность, а у сгустка поверхность выглядит гладкой, блестящей, «зеркальной». Тромб имеет хрупкую консистенцию, а консистенция сгустка желеобразная.

В зависимости от места и условий, при которых произошло образование тромба, различаются:

- 1) белые тромбы (тромбоциты, фибрины, лейкоциты). Эти тромбы образуются при быстром кровотоке в артериях;

- 2) красные тромбы (тромбоциты, фибрины, эритроциты) возникают в условиях медленного кровотока, чаще всего в венах;

- 3) смешанные : место прикрепления именуется головкой, тело свободно расположено в просвете сосуда. Головка часто построена по принципу белого тромба, в теле идет чередование белых и красных участков, а хвост обычно красный;

- 4) гиалиновые тромбы – очень редкий вариант (они состоят из разрушенных эритроцитов, тромбоцитов, белкового преципитата). Именно белковый преципитат и создает сходство с хрящом. Эти тромбы образуются в артериолах и венулах.

По отношению к просвету сосуда различаются тромбы:

- 1) закупоривающие (обтурирующие), т. е. просвет сосуда закрыт массой тромба;

- 2) пристеночные;

- 3) в камерах сердца и в аневризмах встречаются шаровидные тромбы.

Исходы:

- 1) самый частый – организация, т. е. происходит прорастание соединительной ткани;

- 2) петрификация – отложение извести;

- 3) вторичное размягчение (колликвация) тромба – развивается вследствие двух причин: микробный ферментолиз (при проникновении микробов в тромб) и местный ферментолиз, развивающийся за счет собственных ферментов, освобождающихся при повреждении.

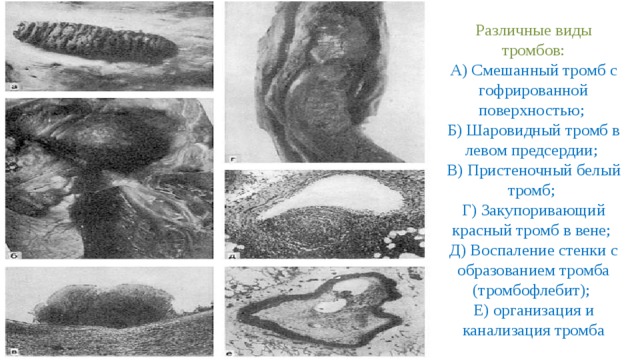

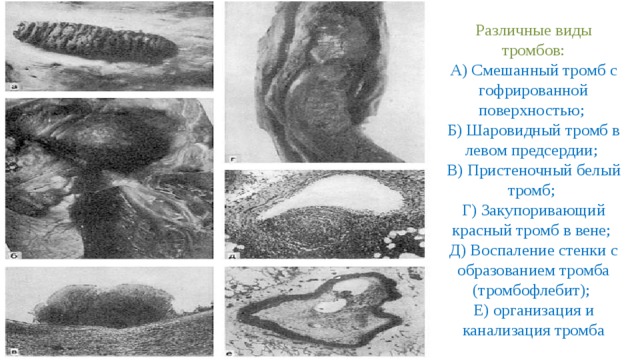

Различные виды тромбов:

А) Смешанный тромб с гофрированной поверхностью;

Б) Шаровидный тромб в левом предсердии;

В) Пристеночный белый тромб;

Г) Закупоривающий красный тромб в вене;

Д) Воспаление стенки с образованием тромба (тромбофлебит);

Е) организация и канализация тромба

Морфогенез тромбообразования:

а - первая стадия образования тромба. Небольшие скопления тромбоцитов (Тр) около поврежденной эндотелиальной клетки (Эн). х14 000 (по Ашфорду и Фримену);

б - вторая стадия образования тромба. В участке разрушенного эндотелия видны скопления тромбоцитов (Тр1) и фибрина (Ф); Тр2 - неизмененные тромбоциты. х7500 (по Ашфорду и Фримену);

в - тромботические массы, состоящие из фибрина, лейкоцитов и агглютинирующихся эритроцитов

Эмболия

Эмболия – это перенос кровью частиц, которые в норме в ней не наблюдаются. Это патологическое состояние, в результате прогрессирования которого происходит перекрытие просвета кровеносного сосуда. Из-за этого кровоток частично или полностью перекрывается. Вещества, перекрывающие сосудистый просвет, именуются эмболами. Они попадают в артерии большого либо малого круга системы кровообращения с иных сосудистых участков.

Существует три центральных направления движения эмболов по кругам кровообращения:

- 1) из левого сердца в артериальную систему;

- 2) из вен большого круга кровообращения через правое сердце в легочный ствол;

- 3) по воротной вене.

Различают 7 видов эмболии:

- 1. Тромбоэмболия : причиной отрыва тромба является его размягчение, но он также может оторваться и сам от места прикрепления.

- 2. Тканевая (клеточная) эмболия наблюдается при злокачественных опухолях, когда происходит прорастание раковых или саркомных клеток в кровяное русло, клетки отрываются от опухоли и циркулируют с током крови; при застревании в дистантных ветвях внутренних органов вызывают опухолевую эмболию. Данные дистантные опухолевые узелки по отношению к материнской опухоли являются метастазами, а сам процесс называется метастазированием.

- 3. Микробная эмболия развивается при гнойном воспалении. Гной расплавляет при помощи своих ферментов окружающие ткани, в том числе и сосуды, микробы получают возможность внедряться в кровь через расплавленный сосуд и циркулировать по всему организму. Чем больше гнойник, тем больше вероятность внедрения микробов в кровь. Состояние, которое при этом наблюдается, называется сепсисом.

- 4. Жировая эмболия развивается при масштабных переломах трубчатых костей с разможжением. В вены попадают жировые капли (из костного мозга) и облитерируют капилляры легких.

- 5. Воздушная эмболия бывает при ранении крупных вен.

- 6. Газовая эмболия встречается при кессонной болезни (например, происходит резкий подъем водолазов) – изменяется газовый состав крови, в ней начинают спонтанно появляться пузырьки азота (при высоком давлении – как правило, во время погружения – азот преобразуется в крови в большей мере, а при подъеме азот не успевает выйти из крови).

- 7. Эмболия инородными телами – при движении пуль и осколков против течения крови под влиянием силы тяжести (ретроградно) или по кровотоку.

Лечение эмболии проводится по четырем главным направлениям:

- Максимальное сохранение ишемизированного органа;

- Противошоковые мероприятия;

- Удаление эмбола и восстановление проходимости сосуда;

- Профилактика сепсиса путем применения антибиотиков.

Ишемия

Ишемия — это патология, возникающая вследствие значительного местного ослабления кровоснабжения, в результате которого, приток крови к органу не соответствует его потребностям в кислороде. В результате кислородного голодания нарушаются обменные процессы в органах и тканях, возникает обратимое (в результате острой ишемии) или необратимое (длительно текущий процесс) повреждение тканей. Чаще всего к ишемии приводят сосудистые патологии, такие как атеросклероз или тромбоз. Наиболее чувствительными к кислородному голоданию являются головной мозг, сердце и почки. Эти органы первыми реагируют на возникшую ишемию, также в них быстрее развиваются необратимые повреждения. Костная, соединительная и хрящевая ткани менее чувствительны к дефициту кислорода и могут длительно выдерживать кислородное голодание. По длительности возникновения различают острые и хронические ишемии . Острыми — называют ишемии, возникшие в результате резкого прекращения кровотока на определенном участке.

Причиной ишемии может являтся:

- Отрыв тромба, атеросклеротической бляшки, эмболия (обтурация сосуда пузырьком газа, околоплодными водами, микробами, жировая эмболия и т.д.);

- Перекрут опухоли, полипа или миомы на ножке (ишемия возникает из-за пережатия и повреждения питающего новообразование сосуда);

- Заворот кишок;

- Инвагинация кишечника у маленьких детей и так далее.

Примером острой ишемии головного мозга можно считать ишемический инсульт, в результате обтурации сосуда головного мозга тромбом или бляшкой. К острой ишемии сердечной мышцы можно отнести инфаркт миокарда. Причиной острой ишемии могут быть внешние факторы, такие как синдром длительного сдавливания или краш-синдром. Это состояние возникает вследствие длительного сдавливания тканей, сопровождающегося нарушением или полным прекращением в них кровотока. Краш-синдром наблюдается при авариях, несчастных случаях, землетрясениях и так далее. Также острая ишемия может возникать при тяжелой острой кровопотере. Хронические ишемические болезни возникают в результате постепенной закупорки сосуда.

Они могут быть связаны с:

- постепенным прогрессированием атеросклеротической болезни сосудов;

- воспалительным поражением сосудистой интимы (воспалительная инфильтрация и склероз стенки);

- облитерирующим эндартериитом (длительный сосудистый спазм, приводящий к органическому поражению сосудистой стенки и ее утолщению);

- медленно растущей опухолью, которая пережимает просвет сосуда и так далее.

В отличие от острой, хроническая ишемическая болезнь развивается в течение длительного периода, поэтому первое время симптоматика заболевания будет смазанной и неспецифической, так как ткани постепенно адаптируются к кислородному голоданию. К хроническому кислородному голоданию могут также приводить анемии. Они могут быть связаны с хронической кровопотерей (кровотечение из геморроидальных узлов, маточные, носовые кровотечения, кровопотеря из-за язв и так далее.)

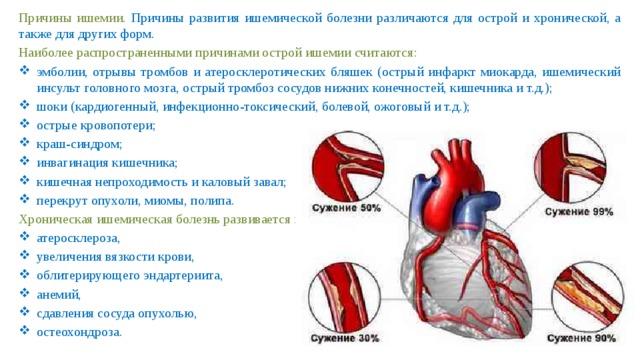

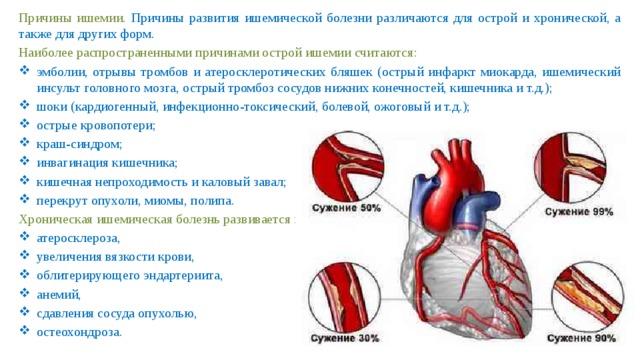

Причины ишемии. Причины развития ишемической болезни различаются для острой и хронической, а также для других форм.

Наиболее распространенными причинами острой ишемии считаются:

- эмболии, отрывы тромбов и атеросклеротических бляшек (острый инфаркт миокарда, ишемический инсульт головного мозга, острый тромбоз сосудов нижних конечностей, кишечника и т.д.);

- шоки (кардиогенный, инфекционно-токсический, болевой, ожоговый и т.д.);

- острые кровопотери;

- краш-синдром;

- инвагинация кишечника;

- кишечная непроходимость и каловый завал;

- перекрут опухоли, миомы, полипа.

Хроническая ишемическая болезнь развивается из-за:

- атеросклероза,

- увеличения вязкости крови,

- облитерирующего эндартериита,

- анемий,

- сдавления сосуда опухолью,

- остеохондроза.

Инфаркт

Инфаркт – это некроз, возникающий в результате прекращения кровоснабжения ткани; по цвету выделяются инфаркты белый, красный и белый с красным ободком. По форме, что связано с видом кровообращения, различаются неправильный и конический (в почках, легких). По консистенции может быть сухой и влажный. Формирование инфаркта начинается задолго до его проявления. Все начинается с образования атеросклеротических бляшек, которые начинают формироваться в сосудах из плохого холестерина. Виновниками его появления в крови являются погрешности в питании и малоподвижный образ жизни. Эти бляшки постепенно сужают просвет сосудов, нарушая нормальное кровообращение. Ее называют одной из форм ишемической болезни сердца. Если кровоснабжение нарушено более 15-20 минут, то происходит омертвение живых тканей, что сопровождается сильной болью и может закончиться летальным исходом.

Стадии развития инфаркта:

- 1. Ишемическая стадия не имеет макроскопической картины и продолжается чаще всего несколько часов (до 8—10 ч). Микроскопически: исчезновение гликогена и важных ферментов в клетках.

- 2. Стадия некроза – макро– и микроскопически инфаркт имеет характерное выражение. Продолжительность стадии – до суток.

- 3. Стадия исхода – чаще заканчивается организацией. В головном мозге происходит формирование полости – кисты, в сердце и других органах идет организация и образование рубца. На это уходит неделя или более.

Питание сердечной мышцы (миокарда) осуществляется с помощью разветвленной сети коронарных (венечных) сосудов. Как любые другие сосуды организма, венечные артерии подвержены различным патологиям – спазмированию, тромбозу, перекрытию просвета постепенно увеличивающейся атеросклеротической бляшкой.

При резком снижении уровня поступления крови в миокард по любой из причин, возникает картина ишемии (малокровия), которая проявляется стенокардитическим приступом – резкой загрудинной болью. Восстановление кровотока ведет к нормализации ситуации и исчезновению приступа. Если ишемия продолжается более двадцати минут, возникают необратимые изменения в миокарде вплоть до его омертвения на определенном участке – развивается инфаркт сердца.

Особенности сердечной мышцы:

- Сердечная мышца в организме является уникальной. Имея поперечную исчерченность, как и вся произвольная скелетная мускулатура, миокард не зависит от воли человека. Другая его особенность – способность к автоматизму.

- Сердце постоянно приспосабливается к изменениям ситуации, например, увеличивает силу и частоту сокращений при возрастании физической нагрузки или эмоциональных переживаниях, чтобы обеспечивать кровью и кислородом увеличенные потребности органов.

- Постоянная работа сердца обеспечивается высоким уровнем обмена веществ и потреблением энергии и кислорода. Такой уровень нагрузок требует обильного и бесперебойного кровоснабжения.

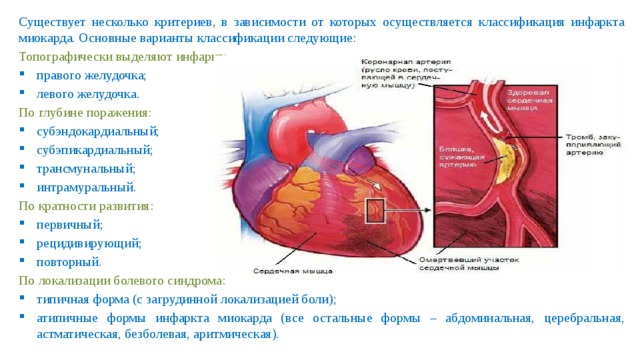

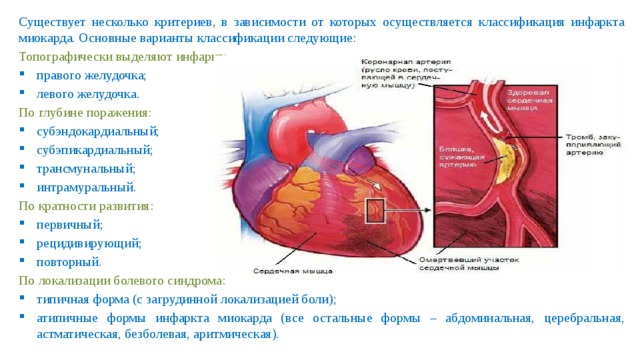

Существует несколько критериев, в зависимости от которых осуществляется классификация инфаркта миокарда. Основные варианты классификации следующие:

Топографически выделяют инфаркт:

- правого желудочка;

- левого желудочка.

По глубине поражения:

- субэндокардиальный;

- субэпикардиальный;

- трансмунальный;

- интрамуральный.

По кратности развития:

- первичный;

- рецидивирующий;

- повторный.

По локализации болевого синдрома:

- типичная форма (с загрудинной локализацией боли);

- атипичные формы инфаркта миокарда (все остальные формы – абдоминальная, церебральная, астматическая, безболевая, аритмическая).

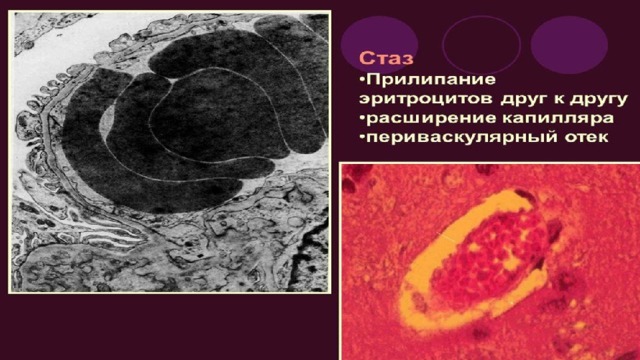

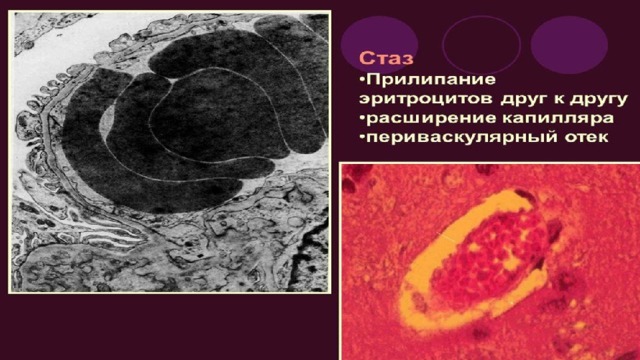

Стаз

Стаз – это остановка тока крови в сосудах микроциркуляторного круга, в результате чего возникают гемолиз и свертывание крови. Причиной являются дисциркуляторные нарушения, которые могут быть связаны с действием физических и химических факторов – при инфекционных, инфекционно-аллергических и аутоиммунных заболеваниях, при болезнях сердца и сосудов. Стаз носит обратимый и необратимый (приводящий к некрозу) характер.

Основными особенностями сладж-феномена (от англ. sludge - тина) считают прилипание друг к другу эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов и нарастание вязкости плазмы, что приводит к затруднению перфузии крови через сосуды микроциркуляторного русла. Сладж-феномен можно считать разновидностью стаза.

Механизм развития . В возникновении стаза основное значение имеют изменения реологических свойств крови, представленные усиленной внутрикапиллярной агрегацией эритроцитов, что ведет к увеличению сопротивления току крови по капиллярам, замедлению его и остановке. Гемолиз и свертывание крови при стазе не наступают. Развитию внутрикапиллярной агрегации эритроцитов способствуют: изменения капилляров, ведущие к повышению проницаемости их стенок, т.е. плазморрагия; нарушения физико-химических свойств эритроцитов, в частности снижение их поверхностного потенциала; изменения состава белков крови за счет увеличения грубодисперсных фракций; дисциркуляторные расстройства - венозное полнокровие (застойный стаз) или ишемия (ишемический стаз), нарушения иннервации микроциркуляторного русла.

Стаз - остановка тока крови в сосудах микроциркуляторного русла, главным образом в капиллярах. Остановке тока крови обычно предшествует резкое его замедление, что обозначается как предстатическое состояние, или предстаз.

Причиной развития стаза являются дисциркуляторные нарушения. Они могут быть связаны с действием физических и химических факторов, развиваются при инфекционных, инфекционно-аллергических и аутоиммунных (ревматические болезни) заболеваниях, болезнях сердца и сосудов (пороки сердца, ишемическая болезнь сердца).

Значение стаза определяется не только его длительностью, но и чувствительностью органа или ткани к кислородному голоданию. Стаз - явление обратимое; состояние после разрешения стаза называется постстатическим . Необратимый стаз ведет к некробиозу и некрозу. Уменьшение артериолярно-венулярного градиента давления крови приводит к замедлению кровотока в микроциркуляторном русле и развитию ишемического стаза. В основе уменьшения артериолярно-венулярного градиента давления могут лежать также венозная гиперемия и повышение давления в венулярном сегменте микрогемоцирку ляторного русла. Истинный капиллярный стаз связан с первичным повышением сопротивления кровотоку в микросо судах вследствие нарушения реологических свойств крови и появления препятствий в их просветах.

Агрегации эритроцитов способствуют факторы, повышающие проницаемость сосудистой стенки. Выход в ткань жидкости и мелкодисперсных альбуминов повышает концентрацию глобулинов и фибриногена в плазме крови, а также облегчает поступление в венулярные отделы продуктов нарушенного метаболизма и биологически активных веществ из тканей.