Республиканский тур

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских,

изобретательских и творческих работ обучающихся

"Национальное Достояние России"

Направление: Биология

Название работы

«Флора урочища Мургэл (Восточный Саян)»

Автор работы

ГергеноваЧимита

Место выполнения работы

МАОУ

«Орликская средняя

общеобразовательная школа»,

Окинский район, 10 класс

Научный руководитель;

ДырженоваЕ.З.

Орлик, 2020

Содержание

Введение. …………………………………………………..……………...3

§1. Природные условия района исследования ………………………….4

Физико-географические условия ……………………4

Особенности лавового субстрата как экотопа для

произрастания растений…………………………………….5

§2. Анализ флоры урочища Мургэл……………….……….…………...9

3.1. Систематический состав флоры ………………………….….9

3.2. Состав жизненных форм …………………………………..10

3.3. Экологический состав флоры………………………………..11

3.4. Состав поясно-зональных групп……………………………..12

§3 Полезные свойства растений……………………………………

Выводы…………………………………………………………………….13

Список литературы……………………………………………………….14

Приложение 1.Список флоры …………………………………………..15

Приложение 2. Фотографии…….……………………………………….18

Введение Актуальность работы. Исследование биоразнообразия является приоритетным направлением современной биологии. Одним из направлений учебно-исследовательской деятельности Орликской школы является изучение и оценка уникальных ландшафтов, занятых базальтовыми лавами. Целесообразность проведенных нами исследований обусловлены недостаточной изученностью растительности уникальных для Бурятии вулканогенных комплексов. Результаты исследований необходимы для решения научных, экологических и социально-экономических проблем региона и рационализации природопользования территории Окинского района Республики Бурятия.

Цель работы: изучение флоры лавовых потоков Окинского плоскогорья на примере урочища Мургэл.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

выявление видового состава;

провести анализ флоры (систематический, биоморфологический, экологический, поясно-зональный)

Выявить полезные растения в составе флоры.

Практическая значимость. Полученные результаты дают представление о структуре флоры и растительности молодых вулканогенных ландшафтов, их современном состоянии. Данные могут быть учтены при оценке оптимального использования растительных и рекреационных ресурсов Окинского района,

Материал и методы. Материалы были собраны летом 2019 г. в окрестностях с. Саяны (местность Мургэл) Окинского района Республики Бурятия: фотографии, гербарий в количестве 130 листов. При выполнении работы использованы следующие методы: сбор гербария, определение растений, работа с литературными источниками.

§1. Природные условия района исследования

Физико-географические условия

Район исследования расположен в Окинском районе Республики Бурятия, в долине р. Ока. Большая часть территории Восточног оСаяна занята Окинским плоскогорьем. Поверхность его относительно выровнена и расчленена долинами притоков Оки. Многие плосковершинные участки покрыты лавовыми потоками базальтов.

Образование голоценовых долинных базальтов и шлаковых вулканических конусов происходило последовательно: сначала - трещинные излияния и формирование долинного покрова, а затем – возникновение шлаковых конусов. Продукты массовых излияний заполнили многочисленные трещины и другие полые зоны. Эффузивный процесс шел непрерывно с небольшими пульсациями, что обусловило волнообразное продвижение потока

Достоверная датировка (11 тыс. лет т.н.) проявления вулканической фазы в долине р. Оки, позволяет считать данный участок одним из наиболее сейсмотектонически активных.

Сейсмогенные движения способствовали возникновению зон растяжения и растрескивания, по которым происходило массовое излияние лав. Отдельные фрагменты небольших лавовых излияний по зияющим трещинам сохранились до сих пор. В целом массовые излияния сформировали сплошной поток, который заполнил днище р. Жомболок и достиг долины р. Оки.

Днище долины от слияния рек Жомболоки Ока почти полностью покрыто остывшей лавой. Базальтовый лавовый поток р. Жомболок существенно перекроил древний ландшафт Горной Оки. Изливающая лава, двигаясь вниз по реке, достигла русла Оки и перекрыв ее долину, образовала мощную базальтовую плотину высотой до 200 м. Река Ока в поисках выхода широко меандрировала по долине, значительно расширяя и заполняя межгорные котловины. У впадения р. Жомболок в Оку базальтовые лавы растекаются вниз по долине р. Оки потоком длиной 20 км, шириной от 100 до 500 м. Некоторые участки лавы возвышаются над другими, относительная высота варьирует в пределах нескольких метров.

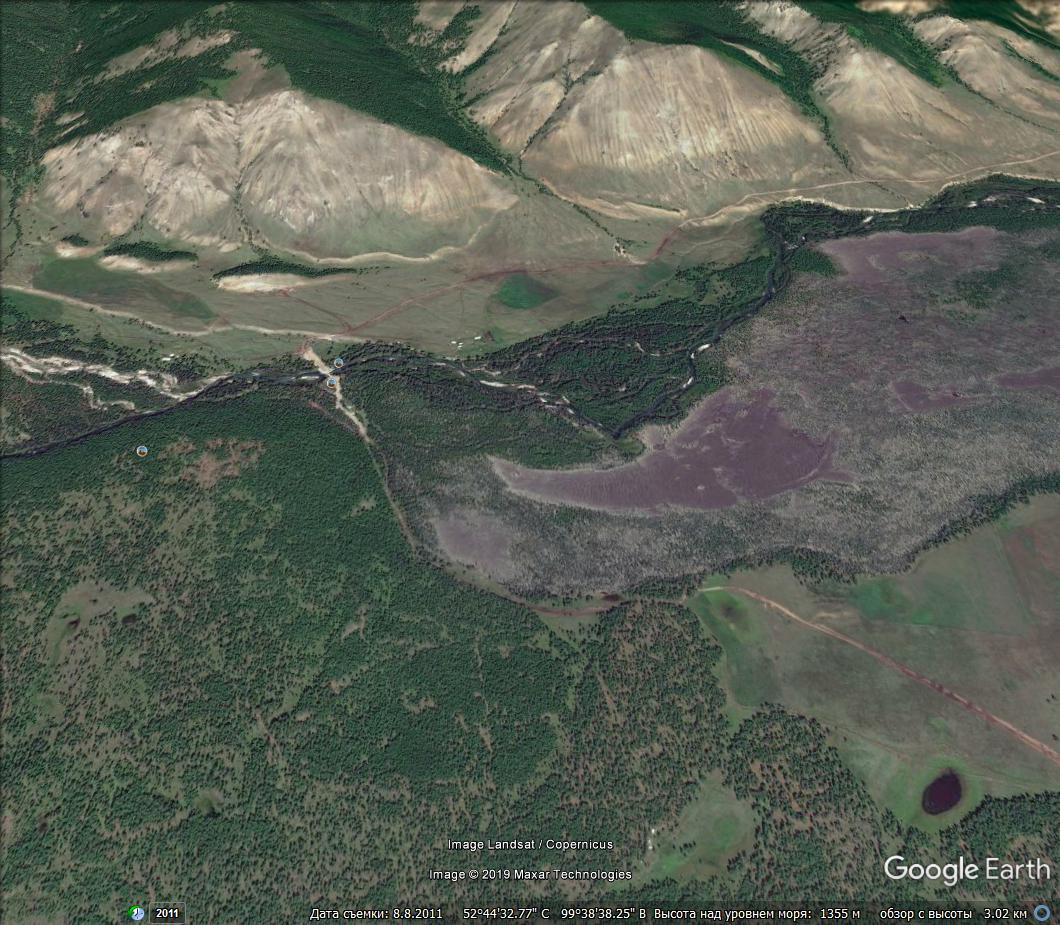

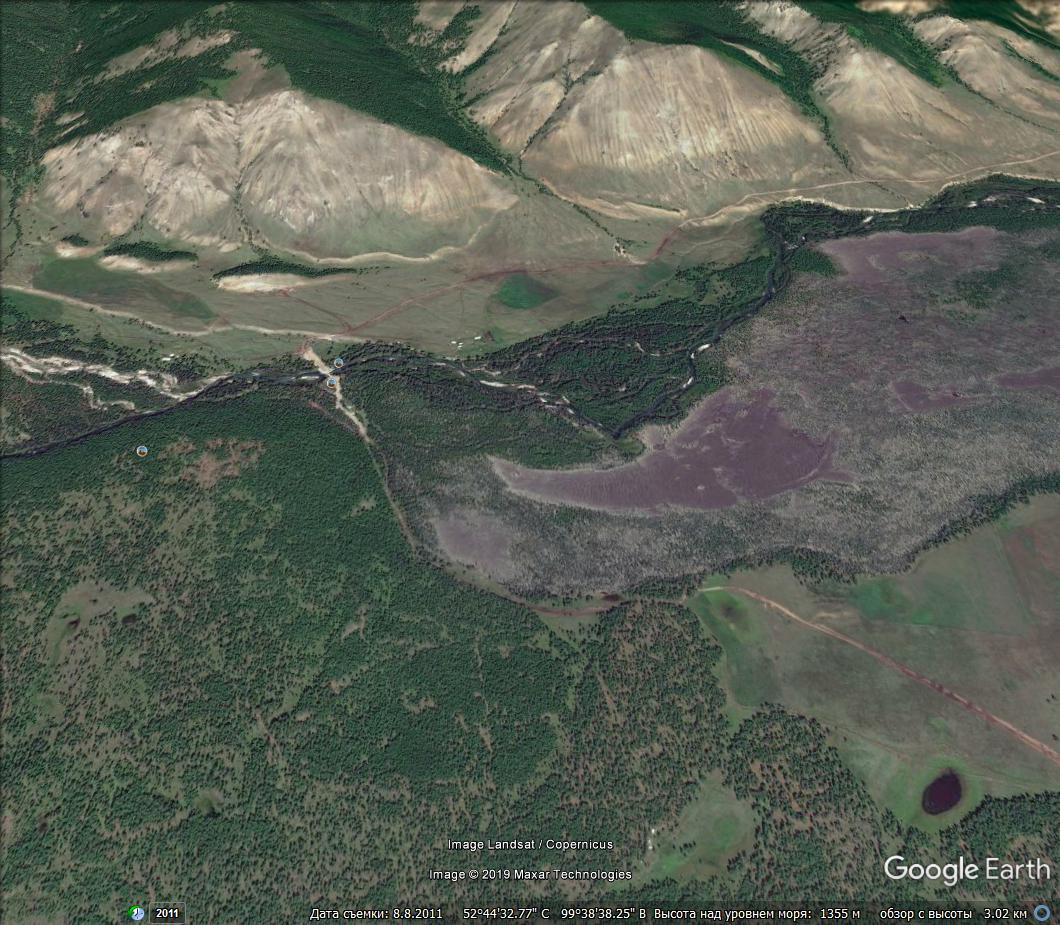

Нами выявлена флора изолированного участка лавового потока в местности Мургэл (рис.1). Данный участок отделен от других участков понижениями, перекрытыми аллювиальными наносами левых притоков р. Ока.

Рис. 1. Урочище Мургэл

Основной закономерностью в распределении растительности изучаемого района является вертикальная поясность. По классификации типов поясности гор России Окинское плоскогорье относится к Тувинско-Южнозабайкальскому типам, нивально-гольцово-тундрово-таежно-лесостепно-степному (Саяно-Тувинскому) типу, Окинскому подтипу. Вследствие большой амплитуды высот здесь представлен наиболее полный в Бурятии спектр поясности, как и на Баргузинском хребте. Сухие мелкозлаковые степи развиваются с 1400 м, переходя далее в пояс горной экспозиционной лесостепи из сочетания травяных лиственничников и горных степей, который поднимается до 1600 м. Выше развивается узкая полоса таежных лиственничников, обогащенных высокогорными субальпийскими видами. Выше 1900-2000 м представлен высокогорный пояс сложного состава.

Особенности лавового субстрата как экотопа для

произрастания растений

Вулканическая деятельность выступает причиной многообразных смен в растительном покрове, которые отличаются по скорости и продолжительности, направленности и другим параметрам.

Воздействие лавовых потоков на растительность выражается в полном уничтожении всех растительных группировок в ложе русла лавового потока, в том числе и по высотному профилю. Оценки скорости зарастания лав весьма противоречивы. Установлено, что в условиях резкоконтинентального климата Восточного Саяна значительно замедляются процессы формирования растительности на первичных вулканогенных экотопах. Эти данные, позволяют наблюдать пионерные этапы формирования растительности даже спустя 10–12 тыс. лет после излияния лав, тогда как в условиях приморского климата Камчатки для формирования субклимаксовых устойчивых сообществ достаточно 1500–2000 лет (Манько, Сидельников, 1989). Сроки зарастания лавовых потоков имеют очень широкую амплитуду. Основными факторами, влияющими на скорость зарастания, являются возраст лавового потока, его химический состав, климатические и орографические условия. Следовательно, для территории Восточного Саяна важнейшими факторами зарастания базальтов растительностью являются возраст лавового потока и температурные показатели.

Кроме того, вулканизм обуславливает формирование своеобразных группировок растительности в специфических, эдафических и климатических условиях; накладывает существенный отпечаток на возрастную восстановительную и вековую динамику фитоценозов; способствует или препятствует распространению отдельных видов; порождает своеобразные формы динамики смен растительности, в полном мере не изученные до настоящего времени; оказывает непосредственное и косвенное влияние на отдельные виды растений и их популяции и т.д.

Застывшая базальтовая лава представляет собой твердый субстрат с особым химическим составом, с повышенной минерализацией. Наполовину состоит из диоксида кремния (кварца), наполовину — из оксида алюминия, железа, магния и других металлов с шероховатой поверхностью, состоящая из отдельных спекшихся кусков шлака и более крупных (до 1 м в поперечнике) угловатых обломков более плотной лавы.

В изучаемом районе лавовый поток отличается крупноглыбистой поверхностью с трещинами, на разломах потока она шлаковидна и пориста. В местах прохождения временных водотоков в теле лавы формируются подземные пустоты, которые со временем превращаются в провалы. В целом лавовый субстрат близок по свойствам к каменистым экотопам.

Рис.2. Ель сибирская на лавовых полях

§2. Анализ флоры лавового массива Мургэл

Систематический состав флоры

Всего на лавовом массиве Мургэл зарегистрировано 72 вида сосудистых растений.

Систематический анализ показал присутствие 32 семейств, 60 родов. По количеству видов наиболее выделяется семейство злаковых, насчитывающее 11 видов, чуть меньше видов (9) в семействе астровых. Среди родов, характеризующихся большим числом видов, необходимо отметить Полынь (5), Мятлик (3), Лапчатка (3). Все остальные рода представлены одним и двумя видами. По составу ведущих родов и семейств изучаемая флора близка к флорам Забайкалья и Бурятии в целом (Бурдуковская, 2009; Басхаева, 2006). Перечень ведущих семейств и родов представлен в таблице 1.

В составе флоры не обнаружены виды, занесенные в Красную книгу Бурятии.

Таблица 1.Семейственной и родовой спектры видов (наиболее богатые)

| Семейства | Число видов (% от общего числа) | Род | Число видов |

| Poaceae (злаковые) | 11(15,28) | Artemisia (полынь) | 5 (6,4) |

| Asteraceae(астровые) | 9(12,5) | Poa(мятлик) | 3 (3,84) |

| Rosaceae(розоцветные) | 6 (8,33) | Potentilla(лапчатка) | 3(3,84) |

| Fabaceae (бобовые) | 4 (5,56) | Carex(осока) | 2 (2,56 |

| Gentianaceae(горечавковые) | 4(5,56) | Silene(смолевка) | 2 (2,56 |

| Ranunculaceae (лютиковые) | 3 (4,17) | Thalictrum(василистник) | 2 (2,56) |

| Caryophyllaceae(гвоздичные) | 3 (4,17) | Ribes(смородина) | 2 (2,56) |

| Pinaceae (сосновые) | 2 (2,78) |

|

|

| Cyperaceae (осоковые) | 2 (2,78) |

|

|

| Crassulaceae (толстянковые) | 2 (2,78) |

|

|

| Всего: видов семейств | 44 32 | Всего: видов родов | 72 60 |

2.2.Состав жизненных форм

Жизненная форма растений – это внешний облик растения, в котором отражается его приспособленность к экологическим условиям. В нашей работе мя взяли за основу систему классификации жизненных форм по И.Г. Серебрякову. Основу флору составляют многолетние травянистые растения (72%). Среди них преобладают корневищные виды (короткокорневищные - 11, длиннокорневищные – 13), и стержнекорневые (15). Такое соотношение характерно для каменистых, хорошо проницаемых для воды почв. Довольно много рыхлодерновинных растений, среди которых есть и степные, и лесные виды злаков. Также много кустарников, доля которых составляет до 9% от всей флоры.

Таблица 2. Спектр жизненных форм

| Жизненная форма | Число видов | в % от общего числа |

| Древесные |

| Деревья | 2 | 2,78 |

| Кустарники | 7 | 9,72 |

| Кустарнички | 1 | 1,39 |

| Всего: | 10 | 13,89 |

| Полудревесные |

| Полукустарники | 2 | 2,78 |

| Полукустарнички | 2 | 2,78 |

| Всего: | 4 | 5,56 |

| Наземные травянистые многолетники |

| Короткокорневищные | 11 | 15,28 |

| Длиннокорневищные | 13 | 18,06 |

| Стержнекорневые | 15 | 20,83 |

| Рыхлодерновиные | 8 | 11,11 |

| Плотнодерновиные | 3 | 4,17 |

| Луковые | 2 | 2,78 |

| Всего: | 52 | 72,22 |

| Наземные травянистые малолетники |

| Одно-, двулетники | 6 | 4,32 |

| Всего: | 6 | 4,32 |

| Итого: | 72 | 100 |

2.3.Экологический состав флоры

Одним из наиболее существенных экологических факторов, влияющих на структуру флоры и растительности, является влажность. Во флоре изучаемого участка были выделены 4 экологические группы (таблица 3). Принадлежность видов определялась по литературным источникам. Все группы представлены примерно равным участием, небольшой перевес в группе мезофитов. Такое соотношение свидетельствует о наличии разнообразных экотопов - от сухих до достаточно влажных - в пределах данного лавового массива. По отношению к типу субстрата большое число видов представлено петрофитами.

Таблица 3. Экологический состав флоры.

| Экологическая группа | Число видов | Процент участия |

| Ксерофиты | 18 | 25 |

| Мезофиты | 20 | 27,78 |

| Ксеромезофиты | 19 | 26,39 |

| Мезоксерофиты | 15 | 20,83 |

| Итого: | 72 | 100 |

Состав поясно-зональных групп

Для выяснения путей формирования флоры и растительности на лавовом субстрате важно выяснить соотношение поясно-зональных групп во флоре, то есть можно предположить, из каких соседних флор происходило проникновение видов на свободный экотоп. В результате анализа видно, что заметно преобладает степной комплекс: горностепная (19 видов), лесостепная (13), собственно степная (9) группы, которые составляют вместе 44 %. Заметно ниже доля лесных видов – в совокупности 21 вид (28%). Эти цифры соответствует положению участка в лесостепном высотно-поясном комплексе. И небольшая доля принадлежит горным и высокогорным видам, что объясняется близким соседством с высокими горными хребтами.

Таблица 4.Состав поясно-зональных групп

| Поясно-зональная группа | Число видов | Процент участия |

| Горностепная | 19 | 26,39 |

| Светлохвойная | 15 | 20,83 |

| Лесостепная | 13 | 18,06 |

| Собственно степная | 9 | 12,5 |

| Горная общепоясная | 4 | 5,56 |

| Темнохвойная | 5 | 6,94 |

| Альпийская | 3 | 4,16 |

| Пребореальная | 1 | 1,39 |

| Луговая | 2 | 2,78 |

| Итого: | 72 | 100 |

Таким образом, флора местности Мургэл включает 72 видов, среди которых преобладают семейства злаковых, сложноцветных. В большинстве это травянистые многолетники, обычно произрастающие в лесостепном поясе, представленные мезофитами, ксерофитами и промежуточными экологическими группами.

§3. Полезные свойства растений.

Во флоре местности Мургэл встречаются виды растений, которые используются в качестве лекарственных и пищевых. Ниже приводятся характеристики и лечебные свойства этих видов.

3.1. Полынь холодная

Полынь холодная представляет собой многолетнее травянистое растение, высота которого будет колебаться в промежутке между семи и пятнадцати сантиметрами.

Полынь холодная наделена весьма ценными целебными свойствами, при этом с лечебной целью рекомендуется использовать соцветия, плоды, корни и траву этого растения. В понятие травы входят стебли, листья и цветки. Наличие столь ценных целебных свойств рекомендуется объяснять содержанием в составе травы этого растения аскорбиновой кислоты, флавоноидов, следов ундекановой кислоты и эфирного масла, в то время как в корнях полыни холодной будут присутствовать следы эфирного масла.

Что касается народной медицины, то здесь это растение получило довольно широкое распространение. В виде настоя или же отвара траву, корни, плоды и соцветия этого растения следует применять в качестве весьма эффективного потогонного средства при различных заболеваниях: кашле, пневмонии, лихорадке и туберкулезе легких.

Кроме этого, полыни холодная будет считаться противомалярийным средством. Настой, приготовленный на основе листьев, травы и соцветий этого растения, показан к употреблению при сердечных приступах в качестве гипотензивного и кардиотонического средства.

При ревматизме в качестве болеутоляющего средства рекомендуется использовать настой, приготовленный на основе плодов, соцветий и травы полыни холодной. Кроме этого, такое целебное средство используют еще и как кровоостанавливающее средство. Настойку, приготовленную на основе травы этого растения, следует пить при гонорее и авитаминозах, а также для возбуждения аппетита. Такое средство применяется как противопоносное и мочегонное.

3.2 Чистотел большой.

Чистотел считался лекарственным растением ещё у древних римлян. В качестве лекарственного сырья используется трава чистотела (лат. Herba Chelidonii), которую заготавливают в фазу цветения и быстро сушат при температуре 50—60 °C. Сырьё используют в виде 5%-го водного настоя как жёлчегонное и бактерицидное средство при заболеваниях печени и жёлчного пузыря.

Сок чистотела в народной медицине применяется для удаления бородавок, сухих мозолей, папиллом и некоторых других кожных образований. На основе сока делают лекарственные препараты с теми же свойствами.

В гомеопатии эссенцию свежих корней используют для лечения заболеваний печени, почек и лёгких. Порошок и настой травы применяют как инсектицид.

Надземные органы употребляют в ветеринарии для лечения ран и кожных заболеваний.Жирное масло семян чистотела предохраняет металл от коррозии. Сок травы используют для чернения и травления металлов.

3.3 . Рододендрон даурский.

Рододендрон весьма полезное растение и его применение разнообразно. Выращиваются как декоративные цветы и используются в разных сферах промышленности. Но самое неоценимое значение некоторые из них имеют для здоровья человека. Рододендроны Адамса, даурский, золотистый, желтый, кавказский, Унгерна применимы в медицине благодаря содержанию андромедотоксина, рододендрина, эриколина, арбутина. Многолетние исследования показали, что биохимический состав этих растений огромен.

В листьях обнаружена аскорбиновая кислота, повышенная концентрация этого витамина наблюдается в летние месяцы. Неоспоримыми достоинствами является наличие фитонцидных, бактерицидных и инсектицидных свойств рододендронов. Почти во всех частях выявлены дубильные вещества группы пирокатехинов. Нет сомнений, что растения уникальны и многие из них обладают лекарственными свойствами, кроме этого их используют для производства духов, они содержат эфирные масла, имеют сильный запах цветков, листьев и веток.

Применение рододендрона

Растения незаменимы при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, с их помощью можно увеличить силу сердечных сокращений, усилить кровоток. При лечении ревматизма, хронических колитов, вегетативных неврозов, эпилепсии, простуд пользуются настоем из листьев.

Настой из листьев: 1 чайную ложку измельченных сухих листьев заливают стаканом кипятка, настаивают, процеживают и пьют по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Такой настой рекомендуется при отравлениях, воспалениях слизистых оболочек, мигрени. Он удаляет лишнюю жидкость из организма, уменьшая одышку и нормализуя ритм сердца.

Прием настоя листьев рекомендуется при лечении бесплодия и воспаления матки.

3.4. Тимьян ползучий

Рис.4. Тимьян ползучий на лаве

Полезные свойства Полезные свойства Богородской травы издавна применяются в народной и широко используются в традиционной медицине. Трава является сильным антисептическим средством. Её отвары оказывают противовоспалительное, отхаркивающее, бронхорасширяющее действие при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей и легких. Настои принимаются внутрь и используются для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки, эффективны при метеоризме, холецистите и цистите. Наружно трава используется в сухом и свежем виде для приготовления целебных ванн, примочек и компрессов при заболеваниях суставов, ревматизме, кожных болезнях и сыпи неинфекционного характера. В качестве профилактики и укрепления волос полезно мыть голову в воде с добавлением настоя травы. Чай с листьями и соцветиями тонизирует организм человека.

3.5. Пищевые растения.

В местности Мургэл произрастают ягодные кустарники, плоды которых которых собирают местные жители. Это смородина душистая, смородина черная, барбарис сибирский, малина сахалинская, жимолость алтайская.

Вставить ФОТО и немного текста

Выводы

Растительность застывших лавовых потоков представлена большим разнообразием растительных сообществ. В составе растительности преобладают лиственничные и еловые леса с травянистым или мохово-лишайниковым ярусом. Также распространены участки с травянистой степной растительностью на каменистых субстратах.

Флора местности Мургэл включает 72 вида, среди которых преобладают семейства злаковых (15,8%), сложноцветных (12,5%). В родовом спектре преобладают рода Полынь (6,4%), Мятлик (3,8%), Лапчатка (3,8%).

В составе флоре преобладают травянистые многолетники (72%), представленные корневищными (33%) и стержнекорневыми (20%) и растениями.

Экологический состав характеризуется почти равным участием мезофитов, ксерофитов и промежуточных экологических групп, что говорит о наличии разнообразных по влажности экотопов на лавовых полях.

В поясно-зональной структуре флоры преобладает степной комплекс 44 %, заметно ниже доля лесных видов – в совокупности 21 вида (28%). Эти данные соответствует положению участка в лесостепном высотном поясе.

В составе флоры отмечены 7 видов лекарственных растений (полынь холодная, тимьян ползучий, чистотел большой, рододендрон даурский, горечавочник бородатый, багульник болотный, володушка козелецолистная), и 5 видов кустарников, ягоды которых съедобны (смородина душистая, смородина черная, барбарис сибирский, малина сахалинская, жимолость алтайская).

ЛИТЕРАТУРА

Аненхонов О.А. и др. Определитель растений Бурятии. - Улан – Удэ, 2001.- 672с.

Бурдуковская Г.В., Аненхонов О.А. Флора бассейна реки Иволги и ее антропогенные изменения (Западное Забайкалье). Улан-Удэ: изд-во Бурятский научный центр СОРАН, 2009.-267с.: цв.ил.

Иметхенов А.Б. Памятники природы Бурятии.- Улан-Удэ, БКИ.- 1990.-158с.

Иметхенов А.Б.,Шарастепанов Б.Д., Иметхенов О.А. Горная Ока (география Восточного Саяна).Учеб. пособие для общеобразов. школ.- Улан- Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2008.- 192 с.

Край Гэсэра. В гармонии с природой. Вып. 4. Улан-Удэ: Издательство «Наран»-1998-56 стр.

Манько Ю.И., Синельников А. Н. Влияние вулканизма на растительность .- Владивосток: ДВО РАН СССР, 1989.- 161с.

Малышев Л.И. Высокогорная флора Восточного Саяна.- М.-Л.: Изд-во "Наука", 1965.-368с.

Намзалов Б.Б., Басхаева Т.Г. Горная лесостепь Баргузинской котловины (Северное Прибайкалье). Улан-Удэ: изд-во Бурятского государственного университета, 2006.-125с

Намзалов Б.Б., Богданова К.М., Быков И.П. и др. Бурятия: растительный мир. Выпуск 2.- Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 1997.-250с.

Растительный покров Хакассии.Отв.ред.Куминова А.В. Новосибирск Наука 1976г. 423с.

Холбоева С.А., Намзалов Б.Б. Степи Тункинской долины (Юго-Западное Прибайкалье). Улан-Удэ: изд-во Бурятского государственного университета, 2000.-116с.

Приложение 1.

| | | Жизненная форма | Экологи- ческая группа | Поясно- зональная группа |

| Семейство Кочедыжниковые |

| 1. | Диплазиум сибирский | КК | М | ТХ |

| Семейство Щитовниковые |

| 2. | Вудсия эльбская | КК | М | ГМ |

| Семейство Синоптерисовые |

| 3. | Краекучник серебристый | КК | МК | ГС |

| Семейство Сосновые |

| 4. | Лиственница сибирская | Д | М | СХ |

| 5. | Ель обыкновенная | Д | КМ | ТХ |

| Семейство Злаковые |

| 6. | Житняк гребенчатый | РД | МК | СС |

| 7. | Ячмень короткоостистый | РД | М | ЛС |

| 8. | ВолоснецГмелина | ДК | К | СС |

| 9. | Ковыль Крылова | ПД | К | СС |

| 10. | Кострец безостый | ДК | КМ | ЛС |

| 11. | Тонконог гребенчатый | РД | К | СС |

| 12. | Овсец Шелла | РД | МК | ГС |

| 13. | Мятлик луговой | РД | М | ТХ |

| 14. | Мятлик кистевидный | РД | К | СС |

| 15. | Овсяница ложнобороздчатая | ПД | КМ | ЛС |

| 16. | Полевица Триниуса | РД | КМ | ЛС |

| Семейство Осоковые |

| 17. | Осока стоповидная | ПД | КМ | ЛС |

| 18. | Осока твердоватая | ДК | К | СС |

| Семейство Лилейные |

| 19. | Лилия карликовая | лук | МК | ГС |

| Семейство Луковые |

| 20. | Лук блестящий | Лук | МК | СХ |

| Семейство Ирисовые |

| 21. | Ирис низкий | ДК | КМ | ГС |

| Семейство Крапивные |

| 22. | Крапива двудомная | ДК | М | ПБ |

| Семейство Гречишные |

| 23. | Ревень волнистый | СТК | КМ | ГС |

| Семейство Гвоздичные |

| 24. | Смолевка хамарская | ДК | К | ВВ |

| 25. | Смолевка енисейская | СТК | КМ | ГС |

| 26. | Звездчатка вильчатая | СТК | К | ГС |

| Семейство Лютиковые |

| 27. | Василистник вонючий | КК | КМ | ГС |

| 28. | Прострел Турчанинова | СТК | МК | ЛС |

| 29. | Княжик сибирский | ПК | М | СХ |

| Семейство Барбарисовые |

| 30. | Барбарис сибирский | К | КМ | ММ |

| Семейство Маковые |

| 31. | Чистотел большой | СТК | М | СХ |

| Семейство Крестоцветные |

| 32. | Донтостемон цельнолистный | ОД | К | ГС |

| Семейство Толстянковые |

| 33. | Горноколосник колючий | ОД | К | ГС |

| 34. | Очиток живучий | КК | К | ГС |

| Семейство Крыжовниковые |

| 35. | Смородина душистая | К | КМ | ВВ |

| 36. | Смородина черная | К | М | СХ |

| Семейство Розоцветные |

| 37. | Малина сахалинская | ДК | М | СХ |

| 38. | Лапчатка прямостоячая | СТК | К | СХ |

| 39. | Лапчатка бесстебельная | КК | К | ГС |

| 40. | Лапчатка вильчатая | ДК | МК | ЛС |

| 41. | Репейничек волосистый | ДК | М | СХ |

| 42. | Таволга средняя | К | КМ | СХ |

| Семейство Бобовые |

| 43. | Астрагал заячий | СТК | КМ | СС |

| 44. | Карагана древовидная | К | КМ | СХ |

| 45. | Остролодочник остролистный | СТК | К | ГС |

| 46. | Горошек мышиный | ДК | КМ | ЛГ |

| Семейство Зонтичные |

| 47. | Володушка козелецолистная | СТК | МК | СС |

| Семейство Вересковые |

| 48. | Багульник болотный | К-чек | М | СХ |

| 49. | Рододендрон даурский | К | М | СХ |

| Семейство Первоцветные |

| 50. | Седмичник европейский | КК | М | ТХ |

| Семейство Горечавковые |

| 51. | Горечавочник бородатый | ОД | М | ЛС |

| 52. | Сокольница крупнолистная | КК | М | СС |

| 53. | Горечавочка острая | ОД | М | луг |

| 54. | Комастома серповидная | ОД | М | ВВ |

| Семейство Бурачниковые |

| 55. | Липучка родственная | ОД | МК | ЛС |

| 56. | Круглоспинник скальный | СТК | К | ГС |

| Семейство Губоцветные |

| 57. | Тимьян байкальский | П-чек | К | ГС |

| 58. | Шизонопета многонадрезная | КК | МК | ЛС |

| Семейство Норичниковые |

| 59. | Вероника седая | ДК | К | ГС |

| Семейство Мареновые |

| 60. | Подмаренник настоящий | СТК | КМ | ЛС |

| Семейство Жимолостные |

| 61. | Жимолость алтайская | К | М | ТХ |

| Семейство Валериановые |

| 62. | Патриния сибирская | СТК | КМ | ММ |

| Семейство Колокольчиковые |

| 63. | Колокольчик круглолистный | СТК | КМ | ММ |

| Семейство Астровые |

| 64. | Полынь замещающая | СТК | МК | ЛС |

| 65. | Полынь холодная | П-чек | К | ГС |

| 66. | Полынь эстрагон | ДК | МК | ЛС |

| 67. | Полынь Гмелина | ПК | К | ГС |

| 68. | Астра альпийская | КК | МК | ММ |

| 69. | Бодяк серпуховидный | ДК | М | СХ |

| 70. | Козелец лучистый | СТК | МК | СХ |

| 71. | Дендрантема завадского | КК | МК | ГС |

| 72. | Мелколепестник горный | РД | КМ | СХ |

Жизненные формы: Д- деревья,К-кустарники, ПК – полукустарники, К-чек - кустарнички, П-чек - полукустарнички, КК - короткокорневищные, ДК - длиннокорневищные, СК - стержнекорневые, РД - рыхлодерновинные, ПД - дерновинные, ОД - одно-, двулетники.

Экологические группы: М – мезофит, К – ксерофит, МК – мезоксерофит, КМ – ксеромезофит, Г – гигрофит.

Поясно-зональные группы: ВВ – альпийская группа, ММ – горная общепоясная, ТХ - темнохвойная, СХ – светлохвойная, ПБ – Пребореальная группа, ЛС - лесостепная, ГС -горностепная,СС– собственностепная, ЛГ – луговая.

17