Педагогические чтения

Химия искусства

Л.В. Охременко,

учитель химии ГБОУ СОШ № 26

имени Е.М. Бакуниной

28.02.2019

Менделеев не был бы Менделеевым, если бы в своих размышлениях не выходил на глубокие обобщения. Идея, многократно им высказанная, такова: искусство и естествознание имеют общие корни, общие закономерности развития, общие задачи. Поэтому люди науки и люди искусства должны общаться.

Как ни важна была для Менделеева химия, в душе еще жила живопись. Старший сын Иван Дмитриевич Менделеев, — метролог и профессор, писал, что у отца яснее всего выступала склонность к живописи: «Смолоду отец был недурной график».

Студенческие рисунки, хранящиеся при Санкт-Петербургском университете (насекомые и их личинки, листья растений, химические установки), свидетельствуют о том, что юный Дмитрий Менделеев обладал способностями рисовальщика. И впоследствии он зарисовывал достаточно сложные объекты - так, в ноябре-декабре 1875 г. в Париже сделал эскизные наброски дирижаблей. Но заниматься живописью или графикой он не стал, а начал собирать репродукции и фотографии произведений живописи.

С начала 70-х годов, стала нарастать интенсивность контактов Менделеева с художниками. Можно предположить, что это было своего рода “переключение” после завершения первого издания “Основ химии” (1869) и открытия в том же году Периодического закона. В 1871-1873 гг. он читает в собрании художников лекции по химии. Вспоминает И.Е. Репин: “В большом физическом кабинете на университетском дворе мы, художники-передвижники, собрались в обществе Д.И.Менделеева и Ф.Ф.Петрушевского для изучения под их руководством свойств разных красок”. Здесь есть любопытная деталь: Федор Фомич Петрушевский - профессор физики, автор книг “Свет и цвет”, “Краски и живопись”. Но первым в рассказе Репина назван Менделеев - очевидно, именно он был главным организатором.

С 1878 г. в университетской квартире ученого начинаются ставшие впоследствии очень известными «менделеевские среды».

Собирались в гостиной, большие окна которой выходили на Университетскую линию. На среды приходили без приглашений. На столе уютно шумел самовар, гости вели научные споры, деловые разговоры, остроумные беседы, царила шутливая доброжелательная атмосфера. На стенах висели картины художников – друзей Менделеева и работы Анны Ивановны, жены великого ученого, в прошлом – выпускницы Академии художеств. На столиках лежали альбомы с репродукциями, присылаемые для просмотра художественными магазинами. Несмотря на то, что у Менделеева собирались художники различных направлений, постоянно споривших между собой, симпатии хозяина дома были на стороне передвижников. Они платили ему взаимной привязанностью.

Душой этих встреч был Дмитрий Иванович. Глаза его блестели, речь лилась свободно и темпераментно, часто раздавался непринужденный смех. Он любил шутить, нередко для разрядки обстановки показывал занимательные опыты.

Репин очень много курил. Д.И. Менделеев объявил, что соберет в стеклянной банке дым его папиросы. Когда великий художник закурил папиросу и выпустил первую порцию дыма, Менделеев собрал табачный дым и накрыл стеклянной крышкой банку, стоящую на столе, К удивлению присутствующих, банка действительно быстро наполнилась дымом. Тогда Дмитрий Иванович предложил Репину понюхать собранный в банке табачный дым, что тот не замедлил сделать, но тут же поперхнулся, выхватил носовой платок и стал откашливаться. Вместо табачного дыма он вдохнул смесь аммиака и хлорида аммония.

Кроме художников на менделеевских «средах» бывали друзья ученого – профессора университета. Когда речь заходила о технологии живописи, часто на помощь художникам приходили университетские друзья Менделеева.

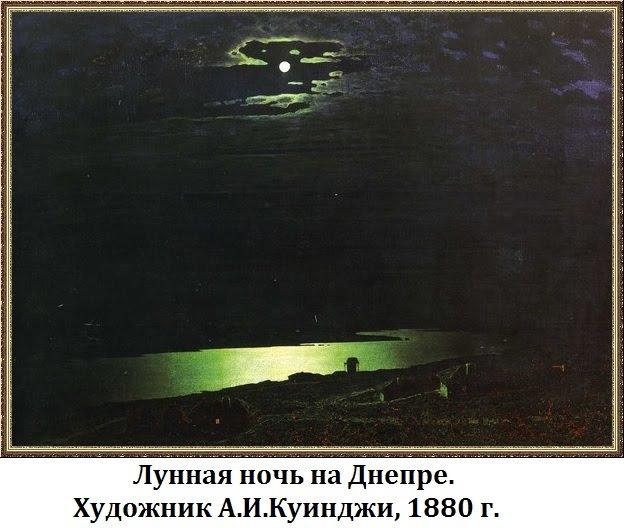

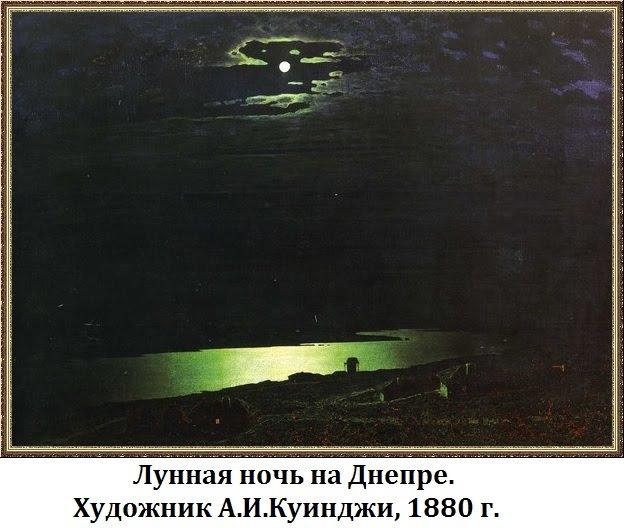

На протяжении многих лет одним из самых близких друзей был русский художник Архип Иванович Куинджи.

Дмитрий Иванович принимал участие в устройстве некоторых выставок Товарищества передвижников, в организации дискуссий об искусстве и художественных вечеров. Многие художники приглашали на свои выставки, высоко ценя его глубокие и самостоятельные суждения, он часто бывал в мастерских художников. В 1880 году под впечатлением картины «Ночь на Днепре» написал статью «Перед картиной Куинджи», содержащую интересные размышления о развитии пейзажной живописи.

В завораживающих красках Куинджи Менделеев интуитивно почувствовал своеобразную «точку перегиба» в развитии художественной мысли, ее скорый переход в качественно новое состояние. "Эффект Куинджи" – не что иное, как результат огромной работы художника, длительных поисков. Упорным, настойчивым трудом достигал Куинджи виртуозного владения цветом, той композиционной простоты, которые отличают его лучшие работы. Его мастерская была лабораторией исследователя. Он много экспериментировал, изучал законы действия дополнительных цветов, отыскивая верный тон, сверял его с цветовыми отношениями в самой природе.

Интерес Д.И. Менделеева к живописи был не праздным, не «сторонне-созерцательным», а являлся логическим следствием общемировоззренческих идей великого ученого. Ещё с шестидесятых годов позапрошлого века Дмитрий Иванович Менделеев, занимавшийся очень многими научными предметами, начал обращать внимание на производство лаков и красок, которое в России было развито слабо и питалось народными кустарными промыслами. Широта натуры учёного, его общественные черты характера неизбежно свели его с большой когортой русских художников. Он часто консультировал их по химии красок. Но сблизился с ними всерьёз на основе своего влечения к русскому искусству.

16 декабря 1893 г. Д.И. Менделеев был утвержден в высшем звании - почетного члена Академии (звание академика живописи не имело отношения к членству в Академии; это звание означало удостоверение высокой квалификации). Для его получения необходимо было представить и защитить специальную работу, а 7 марта 1894 г. удостоился чести стать членом Совета Академии.

Информация о «тихом скандале» в мире искусства крайне интересной. Оказывается, что 1987 году японская компания «Ясуда» купила на аукционе в Лондоне «Подсолнухи» Ван Гога за 40 миллионов долларов. Три года спустя эксцентричный миллиардер Риото Сайто, который ассоциировал себя с самим Винсентом из легенды, заплатил на аукционе в Нью – Йорке 82 миллиона долларов за «Портрет доктора Гаше» кисти Ван Гога.

Эти картины выдающегося художника оставались долгое время самыми дорогими на всех знаменитых аукционах. Однако, однажды поздним вечером к мастеру-реставратору обратился один из владельцев «Желтых подсолнухов». Он попросил провести исследование картины и подтвердить ее подлинность, так как, по его мнению, происходят видимые изменения в цвете картины…

Результаты исследований подтвердили авторство Винсента Ван Гога, однако не смогли объяснить происходящих с картиной изменений.

Многие ученые, искусствоведы до сих пор изучают возможные причины выцветания красных и желтых пигментов картин Винсента Ван Гога и ищут возможность восстановить полотна великого художника.

Причины происходящих процессов может пояснить химия.

Ван Гог в своей живописи использовал жёлтые краски. Это был жёлтый кадмий и оксид свинца PbO. Для придания яркости другим краскам художник добавлял в них свинцовые или цинковые белила.

То, что желтая краска, сделанная на основе соединений хрома, темнеет под воздействием солнечного света, в начале XIX века уже знали. Однако далеко не все произведения того времени пострадали, да и цветовые изменения на разных картинах происходят с разной скоростью. Кроме того, хромовая краска токсична, и художники примерно с 1950-х годов стали использовать другие виды желтой краски. Однако у бедного художника Ван Гога не было выбора, поэтому сегодня ученые бьются над задачей, как сохранить в первозданном виде работы великого мастера и его современников.

Ученым пришлось воспользоваться целым набором аналитических инструментов, чтобы разгадать секрет химической реакции, приводящей к потемнению красок Ван Гога. Среди них – интенсивные рентгеновские лучи, которые применяются в Европейском фонде синхротронного излучения, расположенном во французском Гренобле.

Рассмотрим более подробно химию соединений хрома.

Для хрома характерны степени окисления +2, +3 и +6. Практически все соединения хрома окрашены.

Соединения Cr(+2)

Степени окисления +2 соответствует основный оксид CrO (чёрный). Соли Cr2+ (растворы голубого цвета) получаются при восстановлении солей Cr3+ или дихроматов цинком в кислой среде («водородом в момент выделения»).2 C r 3 + → Z n , H C l [ H ] 2 C r 2 + {\displaystyle {\mathsf {2Cr^{3+}{\xrightarrow[{Zn,HCl}]{[H]}}2Cr^{2+}}}}

Все эти соли Cr2+ — сильные восстановители вплоть до того, что при стоянии вытесняют водород из воды. Кислородом воздуха, особенно в кислой среде, Cr2+ окисляется, в результате чего голубой раствор быстро зеленеет.

Коричневый или жёлтый гидроксид Cr(OH)2 осаждается при добавлении щелочей к растворам солей хрома(II).

Соединения Cr(+3)

Степени окисления +3 соответствует амфотерный оксид Cr2O3 и гидроксид Cr(OH)3 (оба — зелёного цвета). Это — наиболее устойчивая степень окисления хрома. Соединения хрома в этой степени окисления имеют цвет от грязно-лилового (в водных растворах ион Cr3+ существует в виде аквакомплексов [Cr(H2O)6]3+) до зелёного (в координационной сфере присутствуют анионы). C r 3 + + 3 N H 3 + 3 H 2 O → C r ( O H ) 3 ↓ + 3 N H 4 + {\displaystyle {\mathsf {Cr^{3+}+3NH_{3}+3H_{2}O\rightarrow Cr(OH)_{3}\downarrow +3NH_{4}^{+}}}} ![]()

Соединения хрома (+4)

Среди тетрагалогенидов хрома устойчив CrF4, тетрахлорид хрома CrCl4 существует только в парах.

Соединения хрома (+6)

Степени окисления +6 соответствует кислотный оксид хрома (VI) CrO3 и целый ряд кислот, между которыми существует равновесие. Простейшие из них — хромовая H2CrO4 и двухромовая H2Cr2O7. Они образуют два ряда солей: желтые хроматы и оранжевые дихроматы соответственно.2 C r O 4 2 − + 2 H + → C r 2 O 7 2 − + H 2 O {\displaystyle {\mathsf {2CrO_{4}^{2-}+2H^{+}\rightarrow Cr_{2}O_{7}^{2-}+H_{2}O}}} C r 2 O 7 2 − + 2 O H − → 2 C r O 4 2 − + H 2 O {\displaystyle {\mathsf {Cr_{2}O_{7}^{2-}+2OH^{-}\rightarrow 2CrO_{4}^{2-}+H_{2}O}}} H 2 C r n O 3 n + 1 → H 2 O + n C r O 3 {\displaystyle {\mathsf {H_{2}Cr_{n}O_{3n+1}\rightarrow H_{2}O+nCrO_{3}}}}

Растворимость хроматов примерно соответствует растворимости сульфатов. В частности, жёлтый хромат бария BaCrO4 выпадает при добавлении солей бария как к растворам хроматов, так и к растворам дихроматов.

Добавление к дихроматам перекиси водорода, серной кислоты и органического растворителя (эфира) приводит к образованию синего пероксида хрома CrO5L (L — молекула растворителя), который экстрагируется в органический слой; данная реакция используется как аналитическая.

Соединения хрома в степени окисления +6 особо токсичны. Шестивалентный хром используется при производстве текстильных красок.

Одним из самых известных соединений хрома (+6) является дихромат аммония:

2CrO3 + 2NH3·H2O = (NH4) 2Cr2O7 + H2O

Окраска соединений хрома различной степени окисления представлена на диаграмме ПУРБЕ:

Диаграмма ПУРБЕ

Солнечный свет может проникнуть в краску лишь на несколько микрометров, однако даже на этой небольшой глубине он способен вызвать неизвестную прежде химическую реакцию, превращающую желтый пигмент в коричневый и меняющую изначальный состав краски.

Для решения задачи, которая занимает умы искусствоведов и сотрудников музея уже два столетия, ученые провели исследование, которое подразделили на два этапа.

Сначала специалисты взяли образцы желтой хромовой краски из трех тюбиков XIX века, дошедших до наших дней. Затем эти образцы были искусственным образом состарены – их поместили под ультрафиолетовое излучение на 500 часов. Только один образец значительно потемнел. За три недели поверхность образца из ярко-желтой превратилась в шоколадно-коричневую. Этот образец и был выбран для дальнейшего изучения химических реакций, ответственных за потемнение краски.

Специалисты подвергли образец синхротронному облучению и выяснили, что потемнение верхнего слоя желтой краски связано с уменьшением степени окисления хрома – от шестивалентного хрома — Cr(VI) к трехвалентному — Cr(III).

(NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 = Cr 2 O 3 +N 2 ↑+4H 2 O

Или, более точно:

4PbCrO4 → 3PbO + 2Cr2O3 + 3O2

Это происходит, в частности, вследствие постоянного ультрафиолетового излучения, которое наносит непоправимый вред.

На втором этапе работы ученые провели те же анализы, но уже на потемневших образцах, взятых с двух других картин Ван Гога. Эти исследования можно назвать ключевыми в рамках понимания причин старения картин и решения проблемы сохранения этих произведения для будущих поколений.

Найти пораженные области в многоцветных образцах с картин оказалось гораздо сложнее, чем на искусственно состаренных образцах краски, поэтому ученым пришлось изучать образцы с помощью разного оборудования в лабораториях, раскинутых по всей Европе. Но в конечном итоге результаты совпали, и ученые смогли обнаружить уменьшение степени окисления хрома и на картинах Ван Гога.

Специалисты также обнаружили, что шестивалентный хром чаще всего встречается в химических соединениях с барием и серой:

PbCrO

4 + ВaS → PbS + ВaCrO

4 В связи с этим ученые пришли к выводу, что техника смешения желтых и белых красок, которую использовал Ван Гог, стала дополнительным фактором, который приводил к быстрому потемнению красочного слоя на его картинах.

Чтобы картины Ван Гога не выцветали, нужно защитить их от попадания света. Солнечный свет (да и электрический тоже) – главная причина потускнения полотен великого художника. Музеям придётся приглушить свет и понизить температуру в залах, где висят картины Ван Гога ( тепло тоже играет роль в выцветании полотен). Но здесь есть свой недостаток: ценителям искусства вряд ли понравится наслаждаться прекрасной живописью Ван Гога в полутёмных холодных залах.

Другой способ – цифровая реставрация. Он заключается в следующем:

Изучить химический состав картины.

Исследовать картину на предмет потускнения.

Выяснить, как выглядела картина в оригинале.

На основе собранных данных восстановить картину максимально близко к оригиналу.

У этого способа тоже есть свои недостатки: он дорогостоящий( не все музеи обладают достаточными средствами для такой реставрации). И даже при успешной реставрации нельзя говорить, что картина восстановлена на 100%. Но нужно выбрать наиболее эффективный способ защиты картин Ван Гога от выцветания.

Что же объединяет искусство и химию? Общие корни…, общие закономерности развития…, общие задачи… Просто - магия…