Введение

В год 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова ещё раз хочется вспомнить о нем, как о поэте, драматурге и прозаике. Но есть ещё одна область его творчества – это талант живописца, который тесно связан как с его поэзией, так и прозой.

Цель нашей работы - показать художественно-образное восприятие окружающего мира Лермонтовым –писателем и Лермонтовым – живописцем.

Задачи:

изучить литературу по теме исследования;

найти информационные источники (справочники, энциклопедии, мемуарная литература, искусствоведческая литература, Интернет -ресурсы;

изучить и проанализировать данные из различных информационных источников;

установить связи между живописными и литературными произведениями М.Ю.Лермонтова.

Основная гипотеза, которая выдвигалась на подготовительном этапе работы,- «Если живопись Лермонтова является органической частью всего творчества поэта, то она тематически близка его поэтическим созданиям и имеет сюжетную общность с литературными произведениями».

Практическая значимость работы заключается в следующем: материалы можно использовать как на уроках литературы, МХК, искусства, так и во внеклассной работе.

Предмет исследования нашей работы – это установление связи между литературными и художественными произведениями М.Ю.Лермонтова.

Объект исследования - литературные и художественные произведения писателя.

Методы исследования:

наблюдения, сравнения, интерпретации;

метод контекстуального анализа ;

описательный.

Актуальность- приобщение к миру искусства, духовной культуре русского народа.

Практическая значимость работы заключается в следующем: материалы можно использовать как на уроках литературы, МХК, искусства, так и во внеклассной работе.

Основная часть.

Любовь к рисованию обнаружилась у Лермонтова с самого раннего детства. По воспоминаниям С.А.Раевского, пол в комнате маленького Мишеля в Тарханах был покрыт сукном, и величайшим удовольствием ребенка было ползать по полу и чертить мелом. На самом раннем портрете будущий поэт изображен в возрасте 2- 3 лет с мелом в правой руке и свитком с рисунками –левой.

По воспоминаниям А.П. Шан -Гирея. «…он был счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины…».

На протяжении всей жизни Лермонтова художник жил в нем рядом с поэтом. Лермонтов рисовал всю сознательную жизнь, с детства и до безвременной гибели. Многие его работы не сохранились. Однако и то, что до нас дошло более десяти картин маслом, более пятидесяти акварелей, свыше трехсот рисунков, – дает возможность составить достаточно полное представление о его художественном наследии.

Талант Лермонтова-художника многогранен. По своей тематике и жанровым признакам его работы могут быть разбиты на несколько групп:

военная тема (она преобладает среди акварелей и рисунков в альбомах и на отдельных листах);

пейзажи (составляют большую часть картин Лермонтова и занимают значительное место среди его рисунков);

портреты (акварельные портреты составляют целую сюиту, на полях автографов рассеяно множество портретных зарисовок, большая часть которых до сих пор не определена);

карикатуры (один из любимых жанров Лермонтова);

жанровые сцены (светские сцены, кавказский быт, сцены из крестьянской жизни; Лермонтов разрабатывал эти темы главным образом в рисунках);

наброски и рисунки, не имеющие определенного сюжета, – обширная серия различных голов, преимущественно мужских, изображения всадников, военных и лошадей; экспрессия, динамичность, лаконичная выразительность делает многие из этих рисунков маленькими шедеврами;

иллюстрации – самая небольшая группа рисунков Лермонтова. Среди них – несколько автоиллюстраций: фронтиспис к поэме «Кавказский пленник» (гуашь, 1828), зарисовки на полях и заглавном листе «Вадима» и «Сашки».

В области техники диапазон Лермонтова-художника также очень разнообразен. Он работал в живописи, акварели, рисунке и даже в литографии (о последнем свидетельствует автолитография «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби» (1837).

Из художественного наследства Лермонтова известно 13 картин маслом: «Вид Тифлиса» (1837), портрет А.Н. Муравьева (1836 – нач.1838), «Воспоминание о Кавказе» (март – апрель 1838), «Черкес» (1838).

Из дошедших до нас 44 акварелей Лермонтова часть находится в альбоме, принадлежавшем М.А. Шан-Гирей. Одна из лучших акварелей – «Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой» (1835–1836); она примечательна своей светлой поэтичностью: воздух чист и прозрачен, вдали в синеватой дымке, протекает река, на вершине холма – навсегда врезавшаяся в память автора «чета берез».

Наиболее значительный цикл среди акварелей Лермонтова составляют портретные зарисовки. Это, прежде всего трехкратное изображение В.А. Лопухиной, любовь к которой поэт пронес через всю жизнь.

В акварелях и рисунках Лермонтов охотно обращался к изображению баталий и сцен из военного быта. Наиболее интересны «Нападение русской кавалерии на французский обоз» (1830), «Эпизод из маневров в Красном Селе»(1833–1834).

Портретная живопись. Как писатель и художник, Лермонтов всегда проявлял пристальный интерес к внешности человека, внимательное изучение которой помогает понять некоторые особенности характера. В «Княжне Мери» он говорит о возможности понимания человеческого характера, «когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души «испытанной и высокой».

По портретам мы видим не только внешнее сходство, но и «души изменчивой приметы».

В автопортрете также отражается самосознание художника, дается оценка собственной личности.

Автопортрет. Акварель. 1837-1838.

Отпечаток души испытанной и высокой я вижу на акварельном автопортрете. Нет сомнения, что Лермонтов стремился изобразить в своем внешнем облике и некоторые черты своего характера и то настроение, которое было присуще для него в тот период. Душевная доброта и мягкость невольно читаются в его выразительных глазах. Но вместе с тем сколько в них грусти, печали!

В стихотворении, датированном теми же годами, что и знаменитый автопортрет, я читаю:

Гляжу на будущность с боязнью,

Гляжу на прошлое с тоской

И, как преступник перед казнью,

Ищу кругом души родной…

После дела о «непозволительных стихах» Лермонтов был выслан на Кавказ в действующую армию. На поэте мундир Нижегородского драгунского полка. Фоном портрета является кавказский вид.

Личность поэта глубже и полнее познается в связи с теми людьми, которые были ему близки и дороги.

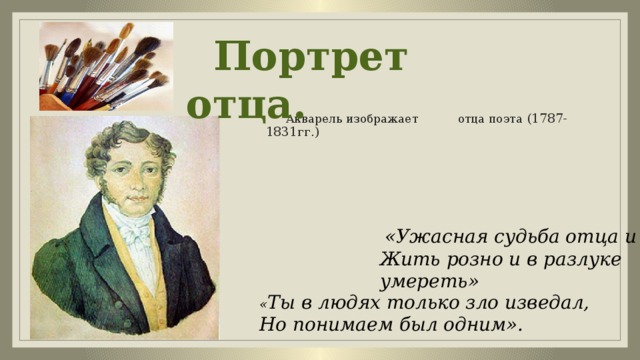

Портрет отца.

Акварель изображает отца поэта (1787-1831гг.) в возрасте около 30 лет с вьющимися волосами, с пробором с левой стороны в синем сюртуке и коричневом жилете, в белом повязанном бантом галстуке. О внешности Юрия Петровича его современники говорили: красавец, блондин, сильно нравящийся женщинам, привлекательным в обществе весёлым собеседником. «Был среднего роста, редкий красавец, прекрасно сложён, изящным мужчиной».

Лермонтовская акварель довольно точно соответствует этой характеристике. О себе и своём отце он пишет:

«Ужасная судьба отца и сына

Жить розно и в разлуке умереть»

В этих стихотворных строках, вызванных смертью самого близкого ему человека, Лермонтов с глубокой горечью характеризует драматически сложившиеся отношения с отцом. Конфликт с Е. А. Арсеньевой, обострившийся после смерти жены, заставил Юрия Петровича (1787 – 1831) покинуть Тарханы и поселиться в Кропотове. С этих пор встречи отца и сына стали редкими. Отец любил сына и чувствовал в нем талант. В своем завещании он писал: «…ты одарен способностями ума. – не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное и бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу! Благодарю тебя, бесценный друг мой. За любовь твою ко мне и нежное ко мне внимание…» Ответные слова Лермонтова были:

«Ты в людях только зло изведал,

Но понимаем был одним».

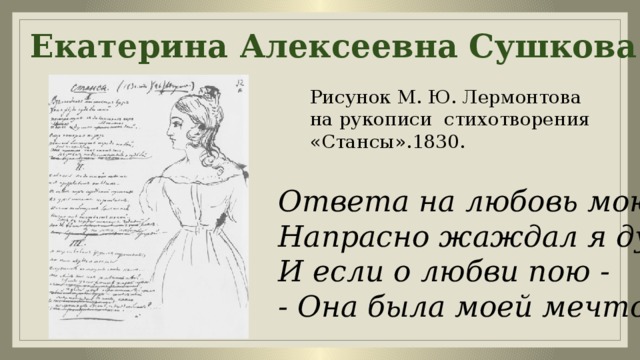

Екатерина Алексеевна Сушкова.

Рисунок М. Ю. Лермонтова на рукописи в стихотворения «Стансы».1830.

Лермонтов познакомился с Сушковой (1812 – 1868) весной 1830 года у М. А. Верещагиной. В том же году летом, когда Сушкова отдыхала близ Середниково, Лермонтов по-юношески пылко увлекся ею. Он посвятил ей целый ряд стихотворений, составивший так называемый «сушковский цикл». На рукописи стихотворения «Стансы» он нарисовал портрет красивой девушки, по мнению большинства лермонтоведов запечатлел именно Сушкову. Она не отвечала ему взаимностью.

Варвара Александровна Лопухина (1815 – 1851)

Акварель М.Ю.Лермонтова. 1835 - 1838.

Три портрета посвятил одной женщине.

На первом мы видим молодую женщину с большими ласковыми глазами. Прямой пробор подчеркивает правильные черты лица с удлиненным овалом. Она держится очень прямо, что придаёт все её фигуре какую-то стремительность. Вдохновенный, наполненный большим внутренним содержанием, облик дышит исключительным очарованием. Над бровью отчётливо видна родинка.

В стихотворении (1832 г.) Лермонтов пишет:

«Она не гордой красотою

Прельщает юношей живых

…………………………………

Однако все её движенья

Улыбки, речи и черты

Так полны жизни, вдохновенья, так полны чудной простоты.

Но голос в душу проникает

Как вспоминанье лучших дней

И сердце любит и страдает

Почти стыдясь любви своей

Как дополнение к портрету В. Лопухиной можно привести слова Лермонтова из неоконченного романа «Княгиня Лиговская (1835-1836 гг.) в описании главной героини Веры Дмитриевны «Видя её в первый раз, Вы бы сказали, что это женщина с характером твёрдым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве».

На втором портрете героиня изображена сидящей на диване, опершись на правую руку. На голове блондовый чепец, на плече платок с каймой, с родинкой на щеке (у В. Лопухиной родинка над бровью). Лермонтов так описывает Веру-Вареньку в романе «Герой нашего времени»:

«Медленными шагами Печорин прошёл через зал, взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда прошёл через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоре и блендовом чепце сидела небрежно на диване».

Следующие строки романа, описывая внешность Веры – тоже о Вареньке.

«Княгиня Вера Дмитриевна была женщина двадцати двух лет, среднего женского роста, блондинка с чёрными глазами»

«Она была не красавица, хотя черты её были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна.

Беспрерывная изменчивость её физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравится во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души».

На третьем мы видим любимую женщину поэта в одежде испанской монахини. Любовь к Вареньке он сохранил до конца своей жизни. Чувство к ней было безотчетно, но глубоко и истинно. В 1835 году она вышла замуж за Н.Ф.Бахметева. Лермонтов тяжело переживал случившееся. В его стихах звучат горестные мотивы утраченной любви.

В.А. Лопухина после замужества передала этот портрет Верещагиной Александре Михайловне: другу и родственнице поэта.

Расстались мы; но твой портрет

Я на груди моей храню:

Как бледный призрак лучших лет,

Он душу радует мою.

«Испанская монахиня» Лермонтова – одна из лучших его акварельных работ. Стоит только взглянуть на чуть склонённую голову и потупленные глаза, на бледное лицо под чёрным покрывалом и крестик на нежной чуть приоткрытой шее, чтобы убедиться в достоинствах рисунка.

Александр Аркадьевич Столыпин (Монго) в костюме курда.

Акварель м.Ю.Лермонтова. 1841.

Двоюродного брата своей матери Алексея Аркадьевича Столыпина (Монго) Лермонтов изобразил в костюме курда и описал Столыпина в шутливой поэме «Монго»

«Монго повеса и корнет,

Актрис коварных обожатель,

Был молод сердцем и душой

…породы английской он был –

Флегматик с бурыми усами,

Собак и портер он любил,

Не занимался он чинами….»

А.А.Столыпин (1816 – 1858) приходился поэту двоюродным дядей с материнской стороны. С ним Лермонтова связывали длительные дружеские отношения. Они вместе закончили школу Гвардейских подпрапорщиков, служили в лейб-гвардии Гусарского полка. Вместе жили в Царском селе. В 1840 году приняли участие в военной экспедиции в Малую Чечню. Вместе приехали в Пятигорск на лечение в мае 1841 года. А.А.Столыпин прожил рядом с Лермонтовым последние два месяца его жизни. На дуэли поэта с Мартыновым он был негласным секундантом.

Пейзажная живопись.

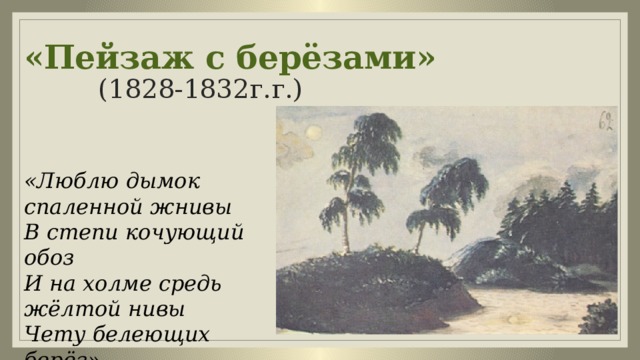

В Петербурге Лермонтов брал уроки у известного живописца П.Е. Заболотского. В пансионе рисовал, как и полагалось с гипсов, изучая перспективу, снимая с натуры. Но много рисовал «для себя». Сохранилась акварель в альбоме, в котором Лермонтов рисовал в те ранние годы «для себя». Он изобразил море, волны и парус. Стихотворение «Парус» ещё не написано, а образ одинокого паруса уже зарождается. Стихотворение «Родина» будет написано ещё только через десять лет, а чету белеющих берёз можно уже видеть на полудетском рисунке «Пейзаж с берёзами» (1828-1832г.г., см. рис.9).

Это скромный прелестный пейзаж села Тарханы Пензенской губернии, где прошли первые 13 лет жизни Михаила Юрьевича. Потом он напишет:

«Люблю дымок спаленной жнивы

В степи кочующий обоз

И на холме средь жёлтой нивы

Чету белеющих берёз»

(отрывок из стихотворения «Родина» 1841 г.)

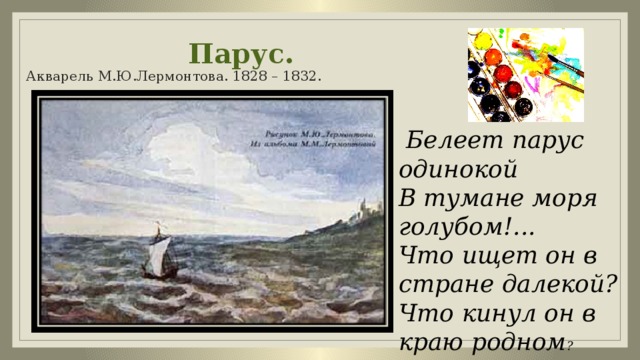

Парус.

Акварель М.Ю.Лермонтова. 1828 – 1832.

И акварель и одноименное стихотворение были навеяны одним впечатлением. В своем письме из Петербурга в августе 1832 года, адресованном С.А.Бахметевой, Лермонтов пишет: «…на лодке ездил в море – короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!...». Спустя несколько дней он опять пишет Бахметевой и включает в письмо два стихотворения: «Примите дивное посланье…» и «По произволу дивной власти…». В письме Лопухиной от 28 августа он включает стихотворение «Для чего я не родился этой синею волной?», где вновь встречается образ шумной волны, недоверчивого челнока. И наконец в письме Лопухиной от 2 сентября он полностью приводит текст своего знаменитого стихотворения «Парус», предваряя его коротким комментарием: «Вот еще стихи, которые я сочинил на берегу моря». Изображение моря и паруса в стихотворении и акварели объединены темпераментом, эмоциональным накалом.

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!...

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в стране родном?

Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой.

Акварель М.Ю.Лермонтова. 1835 – 1836.

Многие рисунки поэта запечатлели «проселочную» деревенскую Россию. В этой акварели Лермонтов «с отрадой, многим незнакомой», запечатлел приметы любимой им отчизны: мельницу, неширокую речку, тройку. Скачущую по проселочной дороге, дали, покрытые синеватой дымкой. Неподдельная искренность и поэтичность пейзажа акварели сливается с любовью к русской природе в стихотворении «Родина»:

Проселочным путем люблю скакать в телеге

И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, мечтая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень.

Особое место в жизни и творчестве поэта занимает Кавказ. Впервые он побывал на Кавказе еще ребенком и навсегда влюбился в его неповторимую красоту

Покидая Кавказ, десятилетний Лермонтов страстно мечтал вернуться в этот край, который произвел на него огромное впечатление. В Тарханах он рисовал горы, бурные реки, всадников, лошадей.

Детский рисунок М.Ю.Лермонтова.

Бумага, акварель.

Внизу подпись на французском языке:

«М.Л.1825, 13 июня на Горячих водах».

Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Люблю я Кавказ.

Последний значительный цикл рисунков, картин и акварелей принадлежит Кавказу. А.Е. Розен в «записках декабриста» 1907 г. Вспоминает, что «путешествуя через ущелье Дарьяла не смог описать картину этого пути, это не удалось ни Пушкину, ни Грибоедову, ни Бестужеву (Марлинскому), ни Одоевскому. Всего лучше нарисован Кавказ поэтом Лермонтовым».

Несколько слов о пребывании Лермонтова в Краснодарском крае и о рисунке, сделанном там.

На крутом обрыве у моря изображена хата под камышовой крышей, у берега лодка с длинным веслом. На море парусная лодка и трёхмачтовое судно с чётко вырисовывающимися снастями, слева видны очертания мыса с двумя гористыми вершинами – это лысая гора. Позднее это место Лермонтов описал в «Герое нашего времени», в повести «Тамань».

«Мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Полный месяц светил камышовую крышу и белые стены моего жилища».

Кавказ встретил Лермонтова красотой своих пейзажей, и он очень почувствовал характерную особенность грузинского пейзажа с его ущельями, сторожевыми башнями и замками.

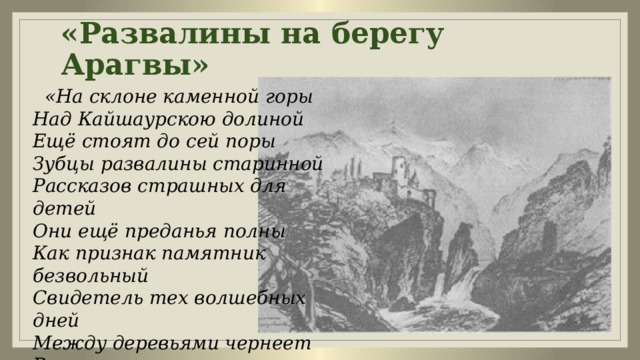

Лермонтов побывал в верховьях Арагвы, бродил по этим местам и не только нарисовал эти развалины, силой творческого воображения он населил их людьми, превратил в своей поэме в «Замок Гудала», куда прилетает Демон, куда спешит нетерпеливый жених.

А потом в эпилоге описал то, что изобразил на рисунке.

«На склоне каменной горы

Над Кайшаурскою долиной

Ещё стоят до сей поры

Зубцы развалины старинной

Рассказов страшных для детей

Они ещё преданья полны

Как признак памятник безвольный

Свидетель тех волшебных дней

Между деревьями чернеет

Внизу рассыпался аул

Земля цветёт и зеленеет

…………………………..

И низвергаясь сквозь туман

Блестит и пенится река».

Здесь живопись первична, а потом возникло произведение.

«Но грустен замок отслуживший

Когда-то очередь свою

Как бедный старец переживший

Друзей и милую семью

И только ждут луны восхода

Его незримые жильцы».

Картина написана маслом. В ней сочетаются все особенности свойственные живописи Лермонтова «разлитый», присущий только ему колорит, достаточно умелая перспектива и какое-то особое лермонтовское восприятие природы. На ней дорога, вьющаяся у подножья скал.

Идут навьюченные верблюды. Сдерживая коня, едет всадник в высокой бараньей шапке, ветер развевает рукава его чохи. Рядом со всадником человек в бурке. Это изображение типичное для Кахетии тех лет. И оно вызывает в памяти строфу «Демона» - описание «пышного» каравана, который ведёт нетерпеливый жених. В данном случае Лермонтов – живописец очень удачно дополняет Лермонтова поэта.

«Под тяжкой ношею даров

Едва, едва переступая

За ним верблюдов длинный ряд

Дорогой тянется, мелькая,

Их колокольчики звенят

Он сам властитель синодала

Ведёт богатый караван».

Правда на картине изображён не длинный караван, а всадник и два верблюда, сопровождаемые погонщиками. Это и не иллюстрация к поэме. Важно, что одни и те же наблюдения Лермонтов запечатлел и в стихах и на полотне. И эти наблюдения связаны с его пребыванием в Кахетии в ту пору, когда он служил в Нижегородском драгунском полку.

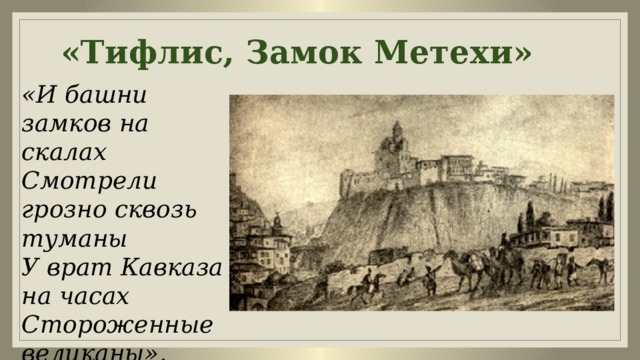

Из путевых зарисовок Лермонтова можно отметить «Тифлис, Замок Метехи» 1837 г. Рисунок Лермонтова изображает старинный Метехский замок на отвесной скале и церковь св. Шушаны, домик над обрывом. На переднем плане верблюды, погонщики. Толстый человек ведёт коня в поводу. Навстречу этой группе едет всадник на горячем коне, за невысокой глинобитной оградой виднеются домики с плоскими крышами, с галереями, висящими на косых упорах, утопающих в зелени.

«И башни замков на скалах

Смотрели грозно сквозь туманы

У врат Кавказа на часах

Стороженные великаны». (Поэма «Демон»)

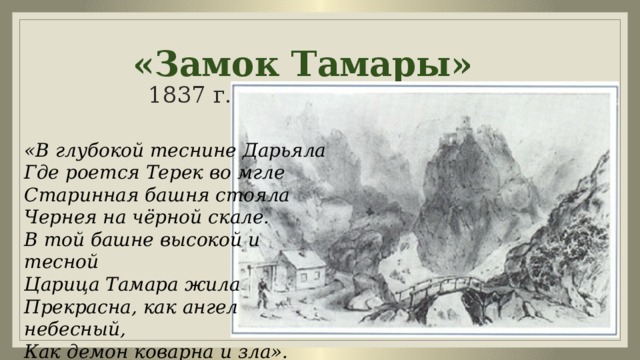

Здесь нарисованы развалины старинной башни, построенной на самой вершине неприступного утёса. Внизу яростно клубится, кипит и хлещет свирепый Терек, сотрясая перекинутый через него мост. Разрушенный замок. Всё это придаёт рисунку романтический вид. Позднее Лермонтов напишет стихотворение:

«В глубокой теснине Дарьяла

Где роется Терек во мгле

Старинная башня стояла

Чернея на чёрной скале.

В той башне высокой и тесной

Царица Тамара жила

Прекрасна, как ангел небесный,

Как демон коварна и зла».

«Тамара» 1841 г.

В письме С. Раевскому он писал: «я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал и везу с собой порядочную коллекцию».

Незадолго до войны в художественной галерее г. Иванова была обнаружена картина Лермонтова, написанная маслом с натуры, и представляет собой общий вид Тифлиса из Авлабара – городского предместья, расположенного на левом высоком берегу Куры «Тифлис» 1837 г.

Лермонтов писал картину, установив мольберт на самом краю обрывистого берега, где река делает поворот. Его восхитила открывающаяся оттуда панорама Тифлиса, и в один или два сеанса (работал он необыкновенно быстро) была закончена одна из его лучших живописных работ. Эта картина - отличный образец романтической живописи. Справа, на отвесной золотисто-жёлтой скале, высится Метехский замок. На противоположном берегу, на переднем плане зелёные кудрявые орточальские сады, голубовато-зелёная, как стекло вода бурно огибает пологий берег, на котором изображены две фигурки. В центре картины коричнево-серая остроконечная гора, с которой уступами сбегает старая стена Нарикала. А там на этой «твердыней старою на сумрачной горе» утопающие в прозрачном, наполненном светом воздухе, кровли и островерхие купола Тифлиса и, наконец, в нежно-лиловом цвете на скале у подножья монастыря св. Давида находится могила А.С. Грибоедова.

Позже в 1841 г. Лермонтов возвращается к этой теме в стихотворении «Свидание»

«Уж за горой дремучею

Погас вечерний луч

Едва струёй гремучею

Сверкает жаркий ключ

Сады благоуханием

Наполнились живым

Тифлис объят молчанием

В ущелье мгла и дым

……………………………

Внизу огни дозорные

Лишь на мосту горят

И колокольни черные

Как сторожи стоят

………………………

Краснеют за туманами

Седых вершин зубцы»

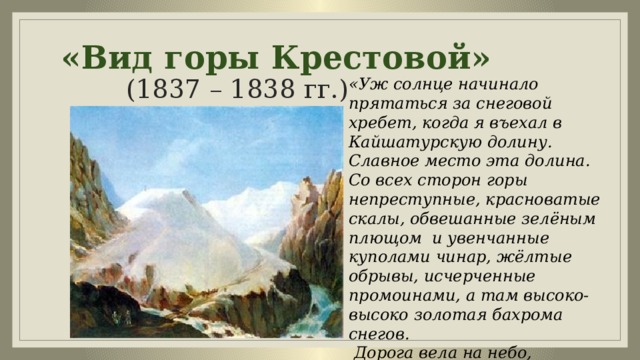

Она находится в музее города Пятигорска. Картина изображает панораму, которая открывается от начала подъёма на Крестовую. Превосходная композиция, передающая ощущение глубины пространства, свидетельствует о высоком живописном мастерстве Лермонтова. В «Герое нашего времени» (Бэлла) он пишет: Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Кайшатурскую долину. Славное место эта долина. Со всех сторон горы непреступные, красноватые скалы, обвешанные зелёным плющом и увенчанные куполами чинар, жёлтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов.

«Дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец, пропадала в облаке, которое ещё с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу.

К этому времени можно отнести «Автолитографию М.Ю. Лермонтова» «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби». Это превосходная композиция, передающая ощущение глубины пространства, свидетельствует о высоком живописном мастерстве.

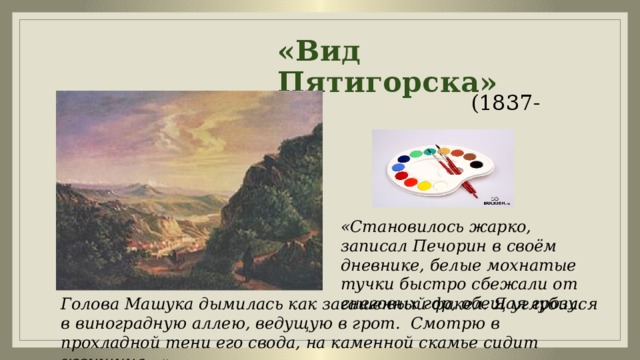

Внизу монограмма «М.Л.». Здесь изображён вид на город со стороны подъёма к гроту (место встречи Печорина с Верой). Это единственная картина, к которой сохранился подготовительный рисунок (находится в Стокгольме).

На картине грот, который находится в правом углу, впоследствии получил название Лермонтовский. Поэт любил сидеть в нем и прославил его в «Герое нашего времени»

«Становилось жарко, записал Печорин в своём дневнике, белые мохнатые тучки быстро сбежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась как загашенный факел. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Смотрю в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина…». Рисунок Лермонтова представляет собой как бы заставку к этому эпизоду в романе.

«Воспоминания о Кавказе».

Картина М.Ю.Лермонтова. масло. 1838.

Глядя на эту картину, невольно вспоминаются строки:

Синие горы Кавказа, приветствую вас!

Вы взлелеяли детство мое;

Вы носили меня на своих одичалых хребтах;

облаками меня одевали. Вы к небу меня приучили,

и я стой поры все мечтаю о вас да о небе.

Картина была написана поэтом с натуры (так предполагают литературоведы) во время его путешествия по старой Военно-грузинской дороге. В пути Лермонтов тогда повстречал одинокого монаха, родом горца, который еще ребенком был пленен генералом Ермоловым и оставлен при монастыре. Так возник замысел поэмы «Мцыри», законченной поэтом в августе 1839 года. Картина воскрешает места, описанные в поэме. Мы видим место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». В правой части полотна изображен Мцхетский монастырь («из-горы и ныне видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод…»), в «сумрачных стенах» которого томится герой лермонтовской поэмы.

На картине большую часть полотно занимает изображение неба. Я думаю, это не случайно. Оно так же окрыляет мечту живописца, как и мечту героя его поэмы.

Кроме пейзажей, изображающих природу Кавказа, Лермонтовым написаны батальные сцены, картины сражений, в которых он сам участвовал.

В многочисленных рисунках Лермонтова преобладает военная тематика. К числу лучших графических листов, отображающих «тревоги дикие войны» относится «Эпизод из сражения при Валерике». Рисунок создан по личным впечатлениям Лермонтова, который участвовал в сражении при Валерике (по-грузински – Река Смерти) и проявил в нем храбрость и воинскую смекалку. В изображении схватки русских войск и горцев мы видим переживания воинов в их движениях, жестах, выражении лиц: здесь и отчаянная решимость, и холодная, тупая жестокость, и мольба о пощаде. А в стихотворении «Я к вам пишу случайно, право…» Лермонтов дает описание боя, очень близкое по воплощению на рисунке.

Верхом помчались на завалы

Кто не успел спрыгнуть с коня…

«Ура!» - и смолкло. «Вон кинжалы,

В приклады!» - и пошла резня.

И два часа в струях потока

Бой длился. Резались жестоко,

Как звери, молча, с грудью грудь,

Ручей телами запрудили.

Хотел воды я зачерпнуть…

(И зной и битва утомили

Меня), но мутная волна

Была тепла, была красна.

Картина Лермонтова. Масло. 1840 – 1841.

Одной из поздних картин М.Ю.Лермонтова является Перестрелка в горах Дагестана, которая датируется 1840 – 1841гг. в картине пейзаж соединяется с батальной сценой, изображающей схватку русских с чеченцами. В основу картины легли впечатления о боевом походе по Дагестану. И эти же впечатления отображены в стихотворении «Сон», пейзаж которого близок пейзажу лермонтовского полотна.

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины…

Заключение.

Таким образом, исследовав небольшую часть живописного и поэтического наследия Лермонтова, я пришла к выводу:

М.Ю.Лермонтов был щедро наделен природой не только поэтическим даром, но и талантом художника.

Свойственное поэту живописное видение мира нашло естественное отражение в его литературном творчестве. Живопись и поэзия объединены общностью тематики, мироощущения, впечатлений.