СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Научно-исследовательская работа: "Оценка рационального использования сельскохозяйственных угодий Быстроистокского района Алтайского края"

Эта работа показывает на каком уровне развито сельское хозяйство нашего района.

Просмотр содержимого документа

«Научно-исследовательская работа: "Оценка рационального использования сельскохозяйственных угодий Быстроистокского района Алтайского края"»

26

Министерство образования и наУки российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» (ФГБОУ ВПО «АГАО»)

Естественно-географический факультет

Кафедра географии и экологии

С. А. Губин

Оценка рационального использования сельскохозяйственных угодий Быстроистокского района Алтайского края

Научно-исследовательская работа

Бийск – 2013

Содержание

Введение………………………………………………………………. 3 стр.

1. Состояние сельскохозяйственных угодий в Алтайском крае

1.1. Земли сельскохозяйственного назначения……………… 8 стр.

1.2. Распределение земельного фонда по угодьям…………… 9 стр. 1.3. Сельскохозяйственные угодья……………………………… 11стр. 1.4. Использование земель производителями сельскохозяйственной продукции…………………………………………………………….. 12 стр.2. Отраслевые инновации в сельском хозяйстве

2.1. Земледелие…………………………………………………… 16 стр.

2.2. Современные подходы к биологизации земледелия…… 22 стр.

3. Анализ состава и эффективности использования земельных ресурсов хозяйств Быстроистокского района

3.1. Физико-географическое положение района……………… 38 стр.

3.2. Оценка посевных площадей озимых культур…………… 41 стр.

3.3. Оценка посевных площадей яровых культур…………… 44 стр.

3.4. Оценка посевных площадей технических и кормовых

культур……………………………………………………………. 46 стр.

3.5. Оценка всех площадей сельскохозяйственных угодий…… 49 стр.

3.6. Выводы и предложения по анализу эффективного использования сельскохозяйственных угодий…………………………………….. 50 стр.

Заключение………………………………………………………….. 52 стр.

Список используемой литературы………………………………… 56 стр.

Введение.

В последнее время во многих регионах страны отмечается резкое ухудшение экологического состояния территории. Существенный вклад в усугубление ситуации вносит аграрная сфера. Полевые угодья в значительной степени подвержены эрозионным процессам, практически повсеместно происходит истощение почвенного плодородия, фактическая урожайность сельскохозяйственных культур находится на не высоком уровне, качество растениеводческой продукции оставляет желать лучшего и т.д.

Среди задач, связанных с дальнейшим ускорением темпов роста и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на основе НТП, продолжает оставаться важной задача рационального и интенсивного использования земельных ресурсов страны. Ускорение темпов развития АПК и сельского хозяйства в целом выдвигают вопросы улучшения использования земельных ресурсов на первый план в общей системе мероприятий, направленных на повышение эффективности общественного производства.

Земля является основным элементом национального богатства и главным средством производства в сельском хозяйстве. Поэтому проблема эффективного использования земли была и остается актуальной, поскольку непрерывное повышение уровня использования земли выступает объективной необходимостью и условием поступательного развития общества и этому процессу (повышению уровня использования земли) практически нет предела.

Актуальность темы: требования к характеру и особенностям использования земли во времени меняются в силу изменяющихся потребностей развивающегося общества. Переход к рыночным отношениям, развитие хозяйственного комплекса в условиях ограниченности земельных ресурсов и необходимости ограничения антропогенной нагрузки на них, предопределяют характер и особенности использования земли, изменяют, в известной мере, содержание и условия землепользования, а вместе с этим требуют дальнейшего развития научных представлений о рациональном и эффективном использовании земли. Все это обусловливает необходимость дальнейшего исследования проблемы эффективного их использования во всех отраслях народного хозяйства, в производственных и непроизводственным сферах, включая рынок земли.

В данной работе предметом исследования является производственные отношения, возникающие в процессе использования земельных ресурсов.

Объекты исследования – хозяйства Быстроистокского района.

Целью работы является оценка и анализ состава и эффективности использования земельных ресурсов в хозяйствах Быстроистокского района.

В соответствии с целью данной работы можно поставить следующие задачи:

изучить теоретические основы анализа и эффективности использования земельных ресурсов;

рассмотреть состояние и использование земель;

дать природно-экономическую характеристику хозяйств и района в целом;

проанализировать состав и структуру земельного фонда хозяйства, установить нарушения в землепользовании и выявить резервы расширения и улучшения сельскохозяйственных угодий;

дать оценку эффективности использования земель и разработать мероприятия, направленные на ее повышение.

Осуществление поставленных задач возможно с использованием следующих методов: сравнительного, статистического, расчетно-конструктивного, монографического.

Следовательно, наряду с изучением отдельных производительных свойств земли и природных комплексов необходимо исследование общих закономерностей функционирование земли как средства производства, а также разработка научных методов организации территории.

Земля – важнейший источник национального богатства. Она является естественной основой общественного хозяйствования и производства и непременным условием существования человеческого общества. В сельском хозяйстве земля выступает одновременно и как предмет труда, и как его средство. Она имеет ряд специфических особенностей, которые отличают ее от других средств производства:

земля – есть продукт природы, тогда как все остальные являются результатом труда человека.

земля отличается незаменимостью, без нее не может осуществляться производственный процесс.

земля территориально ограничена, она не может быть увеличена или создана вновь (общая площадь суши составляет 149,1 млн. км2, или 29,2 % от всей площади Земли)

землю невозможно перемещать с одного места на другое, в то время как использование большинства других средств производства не связано с постоянством места размещения.

земля неоднородна по качеству своих участков.

земля является вечным средством производства, не изнашивается при правильном использовании.

Очевидно, что все отличительные особенности земли лежат в основе теории и практики рационального земледелия

Почвенное плодородие является, прежде всего, природной особенностью почвы. Человеческий труд выступает важнейшим фактором по формированию его, начиная с первых шагов земледелия.

Почвенное плодородие – это результат воздействия естественных и экономических процессов, протекающих в конкретных условиях ведение земледелия. В связи с этим экономическая наука различает естественное, искусственное и экономическое плодородие почвы.

Естественное плодородие определяется химическими, физическими, биологическими свойствами почвы и климатическими факторами, отражает природный запас питательных веществ в почве. Плодородие зависит от степени доступности этих веществ для питания растений. Естественное плодородие выражает потенциальное богатство земель, и поэтому важнейшая задача сельскохозяйственного производства состоит, прежде всего в том, чтобы наиболее полно и рационально использовать естественное плодородие почвы.

Искусственное плодородие создается в результате активной деятельности человека, путем повышения культуры земледелия. Оно обеспечивается при помощи проведения мелиоративных и почвозащитных работ.

Под экономическим плодородием почвы понимается единство естественного и искусственного плодородия.

Производительное свойство земли наиболее полно и всесторонне отражается на экономическом плодородие почвы. Плодородие почвы, как ее производительное свойство, реализуется только в процессе ее сельскохозяйственного использования. Результатом является произведенная продукция, наиболее эффективным объективным показателем, которой выступает урожайность возделываемых непосредственно на земле сельскохозяйственных культур.

Кроме того, плодородие не является вечным и неизменным свойством земли. Это ее свойство может снижаться: нерациональная агротехника, водные и ветровые эрозии, антропогенные загрязнения и т.п. ведут к уменьшению плодородия почв. С другой стороны, человек с древних времен занимался мелиорацией, т.е. улучшением плодородия почв. Мелиоративные работы, такие, как осушение и орошение, агролесомелиорация, химизация и др., способны значительно повысить плодородие земель. Сегодня технический прогресс позволяет заниматься земледелием даже в таких пустынных регионах мира, как Ближний Восток, а в зонах традиционного земледелия – добиваться высоких и устойчивых урожаев, немыслимых при традиционных методах. До середины XX века земельные ресурсы были преобладающим фактором: сельское хозяйство в огромной мере зависело от наличия земли, ее качества. Но с техническим прогрессом в этой отрасли, с механизацией производства, расширением применения химических средств, развитием селекции, генных технологий земледелие становится все менее зависимым непосредственно от количества и качества вовлеченных в оборот земли. Для того чтобы увеличить объем растениеводческой продукции, уже не нужно расширять площади посевов, поднимать целину, достаточно, например, увеличить внесение минеральных удобрений, применить высокоурожайные и устойчивые к заболеваниям и вредителям сорта и т.п.

В результате рыночных реформ большая часть сельскохозяйственных угодий закреплена за предприятиями новых форм собственности (АО ,ОАО, СПК и др.). Следует отметить, что часть земель, особенно пригородных территорий, изъята у сельскохозяйственных предприятий и передана населению для развития личных подсобных хозяйств, коллективного садоводства и огородничества, сенокошения и выпаса скота, личного использования.

Наличие, состав и качество земли в сельскохозяйственном предприятии является одним из важнейших огранивающих факторов развития производства. Недостаток сельскохозяйственных угодий обычно не позволяет аграрному предпринимателю увеличивать размер производства продукта, на который имеется спрос на рынке. Это может быть сделано только за счет сокращения производства другой продукции, что в конечном итоге ведет к изменению структуры производства и нарушает равновесие цен на рынке.

1. Состояние сельскохозяйственных угодий в Алтайском крае.

1.1. Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения занимают территорию площадью 11546,3 тыс. гектаров. К этим землям, в основном, относятся земли сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1

Состав земель сельскохозяйственного назначения по угодьям:

| Виды угодий | На 01.01.2011 (тыс. га) | На 01.01.2012 (тыс. га) | Разница (тыс. га) |

| 1. Пашня | 6485,5 | 6505,0 | +19,5 |

| 2. Залежь | 356,2 | 336,5 | -19,7 |

| 3. Многолетние насаждения | 18,8 | 19,0 | +0,2 |

| 4. Сенокосы | 1135,7 | 1136,4 | +0,7 |

| 5. Пастбища | 2602,4 | 2602,2 | -0,2 |

| Итого с/х угодий | 10598,6 | 10599,1 | +0,5 |

| 6. В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия |

2,1 |

1,7 |

-0,4 |

| 7. Лесные площади | 140,5 | 58,7 | -81,8 |

| 8. Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 190,0 | 188,1 | -1,9 |

| 9. Под водными объектами | 133,9 | 134,0 | +0,1 |

| 10. Земли застройки | 35,4 | 35,3 | -0,1 |

| 11. Под дорогами | 84,9 | 84,9 | - |

| 12. Болота | 235,5 | 235,5 | - |

| 13. Нарушенные земли | 1,4 | 1,4 | - |

| 14. Прочие земли | 207,6 | 207,6 | - |

| Итого земель | 11629,9 | 11546,3 | -83,6 |

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 10599,1 тыс. гектаров (91,8 %). Земли под лесами занимают 58,7 тыс. гектаров (0,5%), под древесно-кустарниковой растительностью - 188,1 тыс. гектаров (1,6 %), под болотами – 235,5 тыс. гектаров (2,0 %). На долю остальных земельных угодий (под водой, постройками, дорогами и прочими) приходится 4,1 % площади земель сельскохозяйственного назначения.

Изменения в составе земельных угодий земель сельскохозяйственного назначения вызваны, в основном, изменением общей площади земель этой категории, а также переводом залежи в пашню, уточнением площадей земельных угодий по материалам новых съемок и инвентаризации земель.

1.2. Распределение земельного фонда по угодьямРаспределение земельного фонда края по угодьям характеризуется показателями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Структура земельных угодий

|

| На 01.01.2011 | На 01.01.2012 |

| |||

| Наименование угодий | Площадь, | % | Площадь, | % | Разница, | |

|

| тыс. га |

| тыс. га |

| тыс. га | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 1. Пашня | 6580,6 | 39,2 | 6600,0 | 39,3 | +19,4 | |

| 2. Многолетние насаждения | 27,8 | 0,2 | 27,8 | 0,2 | - | |

| 3. Залежь | 372,3 | 2,2 | 352,6 | 2,1 | -19,7 | |

| 4. Сенокосы | 1235,3 | 7,3 | 1236,0 | 7,3 | +0,7 | |

| 5. Пастбища | 2792,3 | 16,6 | 2791,4 | 16,6 | -0,9 | |

| Итого с/х угодий | 11008,3 | 65,6 | 11007,8 | 65,5 | -0,5 | |

| 6. В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия | 2,1 | - | 1,7 | - | -0,4 | |

| 7. Лесные площади | 4026,0 | 24,0 | 4027,6 | 24,0 | +1,6 | |

| 8. Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 209,9 | 1,3 | 207,8 | 1,3 | -2,1 | |

| 9. Под водой | 442,5 | 2,6 | 442,5 | 2,6 | - | |

| 10. Земли застройки | 131,0 | 0,8 | 131,2 | 0,8 | +0,2 | |

| 11. Под дорогами | 194,1 | 1,2 | 195,3 | 1,2 | +1,2 | |

| 12. Болота | 374,5 | 2,2 | 374,5 | 2,2 | - | |

| 13. Нарушенные земли | 3,5 | - | 3,5 | - | - | |

| 14. Прочие земли | 407,7 | 2,4 | 407,7 | 2,4 | - | |

| Итого земель | 16799,6 | 100 | 16799,6 | 100 | - | |

Сельскохозяйственные угодья занимают 65,5 % площади края, распаханность территории составляет 41,4 %. На долю лесных площадей и древесно-кустарниковой растительности приходится 25,3 %, другие несельскохозяйственные угодья занимают 9,2 % земель края.

Увеличение площади пашни в 2011 году произошло в результате освоения в пашню залежи и естественных кормовых угодий на площади 22,2 тыс. гектаров.

Увеличение лесных площадей на 1,6 тыс. гектаров произошло в результате проведения работ по их инвентаризации и переводу древесно-кустарниковой растительности в земли лесного фонда из других категорий земель. Другие изменения площади земельных угодий вызваны предоставлением земель для соответствующих целей, уточнением их по материалам новых съемок, инвентаризации и лесоустройства.

Структура земельных угодий на 01.01.2012 (тыс. га.)

1.3. Сельскохозяйственные угодья

К сельскохозяйственным угодьям относятся земли, систематически используемые для производства сельскохозяйственной продукции. По площади сельскохозяйственных угодий и пашни Алтайский край занимает первое место среди субъектов Российской Федерации. Основная доля сельскохозяйственных угодий сосредоточена на землях сельскохозяйственного назначения (10599,1 тыс. гектаров или 96,3 %). В других категориях земель находится только 3,7 % сельскохозяйственных угодий края.

В структуре сельскохозяйственных угодий занимают:

пашня - 60,0 %;

залежь - 3,2 %;

многолетние насаждения - 0,2 %;

сенокосы - 11,2 %;

пастбища - 25,4 %.

Общая площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий составляет 69,9 тыс. гектаров, из них пашни 65,4 тыс. гектаров. В 2011 году списания и ввода в эксплуатацию орошаемых земель не было.

Осушенные сельскохозяйственные угодья в крае занимают площадь 2,6 тыс. гектаров и используются, в основном, как кормовые угодья.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, использующие их для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и пастьбы личного скота.

1.4. Использование земель производителями сельскохозяйственной продукцииДля производства сельскохозяйственной продукции организациями и гражданами используются земли на площади 11040,0 тыс. гектаров, из них организациями 6120,0 тыс. гектаров и гражданами 4920,0 тыс. гектаров.

Сведения о наличии земель у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Земли, используемые организациями для производства

сельскохозяйственной продукции

|

Тип сельскохозяйственных организаций

|

Всего земель (тыс. га) |

из них с/х угодий (тыс. га) |

в т.ч. пашни (тыс. га) |

кормовых угодий (тыс. га) |

| 1. Хозяйственные товарищества и общества | 3069,8 50,2 | 2888,5 51,3 | 2138,0 53,6 | 720,5 47,8 |

| 2. Производственные кооперативы | 2462,1 40,2 | 2213,7 39,3 | 1452,6 36,4 | 677,8 45,0 |

| 3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия | 233,8 3,8 | 190,1 3,4 | 119,0 2,9 | 59,2 3,9 |

| 4. Научно-исследовательские учреждения и учебные заведения | 119,3 2,0 | 107,6 1,9 | 91,0 2,3 | 15,8 1,1 |

| 5. Подсобные хозяйства

| 0,1 - | 0,1 - |

| 0,1 - |

| 6. Прочие предприятия и учреждения | 234,9 3,8 | 228,9 4,1 | 191,3 4,8 | 33,7 2,2 |

| 7. Казачьи общества

|

|

|

|

|

| Итого

| 6120,0 100 | 5628,9 100 | 3991,9 100 | 1507,1 100 |

Примечание: в числителе показана площадь используемых земель, в знаменателе – процент от площади соответствующих угодий.

Преобладающей организационно-правовой формой сельскохозяйственных предприятий в крае в 2011 году стали хозяйственные товарищества и общества, на их долю приходится 51,3 % обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, и эта доля ежегодно увеличивается.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия вместе с научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями, которые так же являются государственными, используют только 5,3 % сельхозугодий и 5,2 % пашни.

Для производства сельскохозяйственной продукции на территории края гражданами используются земли на площади 4920,0 тыс. гектаров.

Таблица 5

Распределение земель граждан, ведущих сельскохозяйственное

производство, по видам использования и угодьям

|

Целевое использование земель

|

Всего земель (тыс. га) |

из них с/х угодий (тыс. га) |

в т.ч. пашни (тыс. га) |

кормовых угодий (тыс. га) |

| 1. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 2003,7 40,7 | 1976,7 42,6 | 1690,8 65,6 | 268,4 14,1 |

| 2. Для ведения личного подсобного хозяйства | 266,8 5,4 | 250,4 5,4 | 166,5 6,5 | 74,9 3,9 |

| 3. Служебные наделы, дачники и дачные объединения | 0,1 - | 0,1 - |

| 0,1 - |

| 4. Для коллективного и индивидуального садоводства | 20,4 0,4 | 15,9 0,4 | 2,1 0,1 |

|

| 5. Для индивидуального и коллективного огородничества |

5,0 0,1 |

4,9 0,1 |

4,9 0,2 |

|

| 6. Для обслуживания индивидуальных жилых домов | 12,0 0,3 | 3,0 0,1 | 2,6 0,1 | 0,1 - |

| 7. Для сенокошения и выпаса скота | 1508,6 30,7 | 1285,6 27,7 | 129,8 5,0 | 1129,8 59,1 |

| 8. Собственники земельных участков | 223,1 4,5 | 222,9 4,8 | 142,5 5,5 | 72,8 3,8 |

| 9. Собственники земельных долей | 753,8 15,3 | 753,8 16,3 | 349,6 13,6 | 337,0 17,6 |

| 10. Индивидуальные предприниматели | 126,5 2,6

| 122,8 2,6 | 88,8 3,4 | 28,4 1,5 |

| Итого

| 4920,0 100 | 4636,1 100 | 2577,6 100 | 1911,5 100 |

Примечания: в числителе показана площадь используемых земель, в знаменателе – процент от площади соответствующих угодий.

Крестьянские (фермерские) хозяйства используют 1976,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий (18,6 % от их наличия на землях сельскохозяйственного назначения) и 1690,8 тыс. гектаров пашни (26,0 %). Площадь земель, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ежегодно возрастает. Не стал исключением и 2011 год. При сокращении количества крестьянских хозяйств на 92 единицы общая площадь земель и сельскохозяйственных угодий, используемых для ведения крестьянского хозяйства, возросла на 44,0 тыс. гектаров и 46,3 тыс. гектаров соответственно, пашни – на 39,8 тыс. гектаров. Средний размер одного крестьянского (фермерского) хозяйства по общей площади увеличился с 416 до 433 гектаров, по площади сельскохозяйственных угодий - с 410 до 428 гектаров, по площади пашни – с 350 до 366 гектаров, что свидетельствует об укрупнении крестьянских хозяйств.

Землепользования личных подсобных хозяйств на 1 января 2012 года составили 266,8 тыс. гектаров. Увеличение площади личных подсобных хозяйств произошло в связи с выделением земельных участков в счет земельных долей.

Проблема с предоставлением земель гражданам для садоводства и огородничества в крае решена еще в предыдущие годы, в настоящее время обозначилась другая проблема – обеспечение полного и рационального использования этих земель. Площади земель, используемых для этих целей, в крае ежегодно сокращаются.

Довольно значительные площади сельскохозяйственных угодий (1285,6 тыс. га) используются гражданами для сенокошения и пастьбы личного скота, что позволяет сельским жителям увеличить поголовье скота на личных подворьях.

2. Отраслевые инновации в сельском хозяйстве

2.1. Земледелие

Земледелие – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, изучающее общие приёмы возделывания сельскохозяйственных растений, разрабатывающее способы рационального использования земли и повышения плодородия почвы для получения высоких и устойчивых урожаев.

Народнохозяйственное значение земледелия заключается в том, что оно обеспечивает население продуктами питания, животноводство – кормами, а также сырьём многие отрасли промышленности – пищевую, комбикормовую, текстильную, фармацевтическую, парфюмерную и др. Успешное развитие сельского хозяйства во многом зависит от совместного функционирования земледелия и животноводства. Без земледелия невозможно создание прочной кормовой базы. Животноводство наиболее продуктивно использует земледельческую продукцию, а также её отходы (солому, мякину, ботву и др.). В свою очередь животноводство снабжает земледелие ценным органическим удобрением – навозом, с которым в почву возвращается значительная часть зольных элементов и азота, вынесенных растениями из почвы. Поэтому правильное сочетание земледелия с животноводством обеспечивает регулируемый биологический круговорот зольных элементов питания растений и азота.

Основные особенности земледелия от других отраслей народного хозяйства заключаются в том, что в нём сочетаются экономические и естественные процессы воспроизводства. В качестве основных средств производства и одновременно объектов труда выступают земля и растения. Почва обладает важнейшим свойством – плодородием, т.е. способностью беспрерывно обеспечивать возделываемые растения влагой, элементами минерального питания. Различают естественное (природное, потенциальное) и экономическое (эффективное) плодородие почвы. Естественное плодородие почвы создаётся в результате длительного почвообразовательного процесса, характеризуется физическими, химическими и биологическими свойствами почвы в тесной связи с местными климатическими особенностями. Экономическое плодородие почвы создаётся человеком в процессе развития производительных сил общества. Поэтому важной задачей земледелия является превращение естественного плодородия почвы в экономическое путём проведения комплекса агротехнических, мелиоративных, организационных и других мероприятий, предусматривающих осуществление рациональной системы земледелия.

Зелёные растения способны использовать плодородие почвы, ассимилировать углекислый газ из атмосферы, улавливать и преобразовывать кинетическую энергию солнца, в результате чего превращать неорганические вещества в органические (создавать белки, крахмал, сахара, жиры и др. вещества, входящие в состав различных растениеводческих продуктов).

Разнообразие природных условий вызывает необходимость применения специфических приёмов и средств выращивания культурных растений, дифференциации агротехники в зависимости от почвенно-климатических и погодных условий района, а также биологических особенностей видов и сортов сельскохозяйственных культур. В связи с этим в земледелие значительно труднее, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, внедрять высокопроизводительную технику и технологию, более совершенную организацию производства. Площадь земли ограничена, но это не означает ограниченности её производительности, которую можно увеличивать при рациональном использовании, восстановлении и прогрессивном повышении её плодородия.

В земледелии ярко выражена сезонность сельскохозяйственного производства, обусловленная неравномерным поступлением солнечной энергии по сезонам года и связанная с биологией возделываемых растений, с необходимостью соблюдения агротехнических сроков сельскохозяйственных работ в зависимости от местных почвенно-климатических условий.

Различают две формы ведения земледелия – экстенсивное и интенсивное. При экстенсивной форме производство растёт за счёт расширения земельной площади; при интенсивной – за счёт новых дополнительных вложений труда и средств в ту же площадь земли (механизация, мелиорация, внесение минеральных удобрений, повышение уровня агротехники и т.д.). При развивающейся технике сельского хозяйства, интенсификация земледелия влечёт за собой увеличение выхода продукции с каждого гектара при наименьших затратах труда и средств.

В зависимости от природных условий складываются различные виды земледелия, например, в умеренном поясе в областях достаточного увлажнения – устойчивое земледелие; в засушливых районах – орошаемое и др.

Устойчивое земледелие сосредоточено в пределах лесной и лесостепной зон России. Благоприятные почвенно-климатические условия позволяют возделывать здесь разнообразные сельскохозяйственные культуры без применения орошения. Наблюдаемые небольшие колебания урожаев по годам обусловлены, главным образом, характером сезонного распределения осадков. Неустойчивое (сухое) земледелие свойственно степным районам, характеризующимся дефицитом атмосферного увлажнения и неустойчивостью погодных условий. Вследствие этого здесь наблюдается большое колебание урожаев. Сухое земледелие базируется на выращивании засухоустойчивых культур и сортов, применении агротехники, способствующей сохранению и накоплению влаги в почве.

Богарное земледелие – возделывание сельскохозяйственных культур на неполивных землях. На богаре в основном применяют агротехнический комплекс сухого земледелия.

Полярное земледелие – возделывание сельскохозяйственных растений в зоне тундры. Здесь преимущественное значение имеет защищённый грунт.

Горное земледелие приурочено к горным возвышенностям с малоразвитыми, в той или иной степени защебнёнными почвами сравнительно высокого естественного плодородия, залегающими по пологим склонам и межгорным котловинам. В горном земледелии применяют агротехнику, направленную, прежде всего, на предупреждение и ослабление процессов водной эрозии: вспашка поперёк склонов, посев многолетних трав в виде буферных полос. На горных склонах применяют террассирование.

Разнообразие почвенных и природно-климатических условий предопределяет необходимость зонального подхода к разработке системы мер повышения эффективности и устойчивости земледелия. В рамках зональных технологий каждое хозяйство должно осваивать свою индивидуальную систему мер, на каждое поле иметь дифференцированный применительно к нему агрокомплекс.

Проводимая в стране реформа экономики, переход на рыночные отношения, утверждение в жизнь новых форм хозяйствования на земле, новых производственных отношений, также оказывают прямое воздействие на характер и содержание систем земледелия, их многообразие, сложность и соответствие научно обоснованным рекомендациям, диктуют необходимость их совершенствования (Н.В. Яшутин, А.П. Дробышев, 2004).

В последние годы в земледелии широкое применение находят энерго-и ресурсосберегающие технологии, имеющие инновационный характер. По мнению вышеуказанных авторов, целями инновационных технологий энергоресурсосбережения являются:

- увеличение производства конкурентоспособной продукции растениеводства;

- снижение затрат на выращивание урожаев, повышение качества продукции и рентабельности производства;

- рациональное использование материально-технических и трудовых ресурсов;

- сохранение и воспроизводство природных ресурсов.

Принципы энергосберегающего возделывания сельскохозяйственных культур (по Н.В. Яшутин, А.П. Дробышев, 2004):

- оптимальное сочетание факторов жизни растений: света, тепла, воды, пищи и воздуха;

- приоритетные воздействия на оптимизацию фактора, находящегося в дефиците;

- первоочередное включение в производственно-технологические процессы наиболее дешевых и доступных ресурсов;

- охрана окружающей среды, экологическая безопасность производства, рациональное использование ресурсов за счет: системных мер ограничения затратности при гарантированной окупаемости снижения механических и химических воздействий на почву; биологизации земледелия;

- использование современных влагопочвосберегающих машин и механизмов.

Направления совершенствования технологий в земледелии (по Н.В. Яшутин, А.П. Дробышев, 2004):

- организация территории землепользования, обеспечивающая защиту почв от эрозии, рациональное размещение культур;

- оптимизация структуры посевных площадей, позволяющая осваивать почвозащитные, плодосменные и другие рациональные севообороты;

- увеличение площадей под высокодоходными и эффективными как предшественники культурами: горохом, озимыми хлебами, яровой пшеницей, горохо (вико)-овсяными смесями, просом, соей, подсолнечником, гречихой, кукурузой на зерно, сахарной свеклой, рапсом, льном масличным и долгунцом, эспарцетом, люцерной, злаково-бобовыми смесями многолетних трав и другими;

- освоение агроприемов, обеспечивающих снижение затрат и повышение урожаев. В их числе:

- применение почвозащитной технологии парования почвы, включающей мульчирование соломой, сидератами, обработку гербицидами, минимальную механическую обработку, выравнивание поверхности поля;

- увеличение площадей под такими ценными предшественниками, как горох (вика, пелюшка), озимая рожь (пшеница, тритикале), многолетние травы;

- совершенствование технологии возделывания гречихи, подсолнечника, при которой эти культуры становятся хорошими предшественниками для яровой пшеницы и других культур;

- использование приемов, повышающих жизнеспособность и сохраняющих продуктивность посевов многолетних трав в течение 5-7 лет (агрономический перелог). Подсев бобовых культур на естественных кормовых угодьях;

- поверхностная разделка пласта многолетних трав дисковыми орудиями;

- химпрополка посевов технических и зерновых культур, обработка семян и посевов биостимуляторами, инсектицидами и фунгицидами;

- уборка зерновых культур прямым комбайнированием, косовица в сдвоенные валки;

- мульчирование полей соломой, другими растительными остатками;

- мелкая обработка почвы вслед за уборкой на глубину не более 12 см;

- предпосевная обработка почвы на глубину заделки семян;

- посев комбинированными сеялками-культиваторами, посевными комплексами, прямой посев;

- снижение нормы высева при минимальных технологиях до 30%;

- боронование посевов до всходов и по всходам;

- локальное внесение минеральных удобрений;

- регулирование снеготаяния (в т.ч. с известкованием кислых почв);

- биологизация севооборотов;

- залужение малопродуктивных, подверженных эрозии земель;

- посев высококлассными семенами районированных сортов;

- использование широкозахватных комбинированных агрегатов;

- накопление и рациональное использование влаги.

Таким образом, расширение объектов инновационной деятельности в земледелии внесёт существенный вклад в рациональное использование земельных ресурсов.

2.2. Современные подходы к биологизации земледелия

В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята концепция «Устойчивого развития», которая была рекомендована государствам мира как общая стратегия преодоления экологического кризиса.

В отношении сельского хозяйства реализация функции устойчивого развития заключается в удовлетворении потребностей населения в продуктах питания. При этом важно не допустить разрушения природной среды.

В условиях современного сельского хозяйства особое внимание заслуживают приёмы биологизации земледелия, позволяющие рационально использовать земельные ресурсы, а так же снизить показатели энергоёмкости производства продукции растениеводства. По мнению С.С. Балобанова с соавт. (2009) современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур затратны и энергоёмки. Усиление интенсификации и чрезмерное увеличение постоянным наращиванием производства за счёт промышленных средств и недооценка естественных, природных факторов развития агрофитоценоза приводят к ухудшению экологических и экономических результатов производства.

Длительное использование земель для нужд сельского хозяйства накладывает определённый отпечаток на их плодородие. Скорость потерь содержания гумуса различна и зависит от природной зоны, степени проявления эрозии и дефляции и других факторов.

Наука пока не в состоянии разработать ни одну технологию возделывания культур, которая позволила бы уравнять почвообразовательный процесс (воспроизводство гумуса, как неотъемлемой части данного явления) на пашне с естественным. Дело в том, что с освоением земель человек уничтожает не только накопленную на их поверхности растительную подстилку, но и бесповоротно нарушает закон «возврата», на основе которого происходит формирование почв. В естественных условиях закон «возврата» действует безотказно, а с освоением земель человеком сразу же даёт сбой. Это можно объяснить тем, что в естественных условиях, за исключением засолённых почв, в процессе приспособления растений к условиям существования исторически (эволюционно) формируется сообщество взаимодействующих видов. Такое сообщество получило название фитоценоза. Для видов растений, формирующих фитоценоз, характерна ярусность как надземной части, так и подземной. Безусловно, это в значительной мере повышает их продуктивность в сравнении с агроценозами (Н.И. Буянкин, 1992). По сведениям этого же автора человек должен разрабатывать технологии, агроприёмы, которые позволили бы до минимума сократить падение уже накопленного плодородия почвы. По нашему мнению к числу таких технологий и агроприёмов можно отнести пчелоопыление.

Самой острой проблемой современного земледелия является, безусловно, проблема расширенного воспроизводства плодородия почвы. Для современного периода развития человеческого общества характерна значительная активизация взаимосвязей «человек (общество) – природа». Регулирование их пока осуществляется, в основном, на административно-правовой основе.

По-прежнему игнорируются экономические законы расширенного воспроизводства, нет конкретного механизма их использования, что приводит к снижению планового начала, возникновению стихийных форм использования природных ресурсов.

Сельское хозяйство преимущественно основано на организации искусственного воспроизводства живых организмов и содействии естественному процессу возобновления травянистой растительности, который базируется на воспроизводстве самой способности почвы обеспечивать рост этой растительности. Однако, в современной аграрной теории проблемы воспроизводства почвенного плодородия не находят целостного решения. Снижение естественного плодородия почвы происходит медленно и на деле его восстановлению и повышению уделяется мало внимания.

Плодородие почвы характеризуется в первую очередь наличием гумуса. Функции гумуса в земледелии фундаментальны, и увеличение содержания гумуса в почвах или на первых порах хотя бы обеспечение приходно-расходного баланса – важнейший экологический стабилизирующий фактор. В этой связи особое значение приобретает умелое и полное использование различных источников органических веществ – гумусообразователей: навоза, растительных остатков, соломы, сидератов и др. (Л.И. Храмцов, 1996).

По вопросу о балансе гумуса существуют противоречивые суждения. Одни авторы считают, что устойчивое увеличение содержания гумуса в почве обеспечивается применением минеральных и органических удобрений, вносимых в умеренных дозах и рассчитанных на запланированный урожай в севооборотах.

Другие утверждают, что повышение содержания органического вещества в почве обеспечивается только длительным ежегодным применением повышенных (6-9 т/га) норм навоза (В.П. Веретельников, В.А. Рядовой, 1996).

Почвенный покров по определению В.В. Докучаева является «зеркалом ландшафта». По мнению Л.И. Храмцов (1996), основа ландшафтного земледелия – масса и качество гумуса почв. Управление плодородием почв в ландшафтных системах земледелия имеет двоякое значение: с одной стороны, почва – как отмечалось выше, «зеркало ландшафта», важнейший компонент его продуктивности, стабильности и экологической ёмкости; с другой – плодородие почв – интегральный показатель высокоэффективного, стабильного земледелия. Поэтому технологическому управлению плодородием почв на основе научнообоснованных моделей необходимо придать приоритетное значение (А.М. Лыков, 1996).

Наращивание производства продукции земледелия должно основываться не только на мобилизации природных богатств земли, но и на возмещении использованной их части, а также на обеспечении почвы дополнительными резервами энергии. Как и в традиционном, в биологическом земледелии, ключевой проблемой также является воспроизводство плодородия почвы, основа которого – пополнение ресурсов органического вещества (А.П. Чичкин, 2000).

В принципиальном плане оно может быть решено путем наиболее полного использования солнечной энергии для образования фитомассы, вовлечения её максимально возможного количества в биологический круговорот (В.И. Наумкин и др., 1998). Отсюда следует необходимость оценки продуктивности культур не только по величине урожая основной и побочной продукции, а также по массе корневых остатков (В.С. Лень, 1992).

Особенно актуальным становится использование в качестве ресурсов органики не только навоза (А.П. Чичкин, 2000), но и сидератов (В.Д. Самойлов и др., 2000), растительных остатков возделываемых культур, особенно многолетних трав (В.А. Корчагин, 2000).

Подход к оценке культурных растений с точки зрения их продуктивности и создания лучших условий для воспроизводства плодородия почвы может в некоторых случаях входить в противоречие с биологизацией некоторых элементов систем земледелия (например, мер борьбы с вредителями, болезнями и сорняками). Такие противоречия разрешимы только комплексным путем.

Особое значение в связи с задачами биологизации земледелия имеют вопросы оптимизации параметров сочетания органических и минеральных удобрений. Ограничение применения минеральных и прежде всего азотных, удобрений, а также повышение коэффициента их использования растением может обеспечить экологически уравновешенную систему удобрения без снижения её эффективности, то есть влияния на урожай (Ю.М. Возняковская и др., 1993).

Далее хотелось бы перейти к самому понятию биологизации земледелия, ибо его трактовка, согласно литературным источникам, различна. Так, Н.З. Милащенко (1989) отмечает, что «...альтернативное земледелие предполагает использовать преимущества севооборотов (плодосмена), растительных остатков, навоза, бобовых культур, сидератов, различных органических отходов несельскохозяйственного происхождения, минимальной механической обработки почвы, агротехнических и биологических методов защиты растений от болезней, вредителей и сорняков». По его мнению, всё это составляет основу экологического подхода к ведению земледелия.

В.М. Дудкин и В.Т. Лобков (1990) по-своему трактуют данное понятие и представляют его в виде схемы (рис. 1).

Как видно из приведённой схемы многие моменты трактовки понятия биологизации земледелия авторами развиты шире и глубже.

В.Г. Минеев с соавт. (1993) к основным принципам биологического земледелия относят:

1. Правильную организацию накопления, хранения и использования органических удобрений путем оптимального сочетания отраслей растениеводства. Основные источники органического вещества - навоз.

2. Обеспечение культурных растений азотным питанием за счет не минеральных азотных удобрений, а максимального использования биологического азота - симбиотической, ассоциативной азотфиксации, а также фиксации молекулярного азота атмосферы свободно живущими микроорганизмами. Для этого необходимо изменить структурность почвы, улучшить её агрофизические свойства, снизить затраты на использование энергоёмкой техники.

3. Воспроизводство плодородия почвы, улучшение её агрофизических и биологических свойств на основе научно-обоснованного севооборота. Именно севообороту, при биологическом земледелии, уделяется особое внимание. Не допускается частая повторяемость культур в севообороте и тем более монокультура.

4. При биологическом земледелии допускается только поверхностная обработка почвы без оборота пласта. Поверхностная заделка навоза и растительных остатков в верхние слои почвы приводит к повышению биологической активности почвы, быстрой минерализации органических веществ.

5. Максимальное использование биологического азота в агроценозе, активизация путей фиксации азота атмосферы бобовыми растениями, а также свободно живущими микроорганизмами. В биологическом земледелии отмечается более высокая биомасса микроорганизмов и повышенная биологическая активность.

6. Получение продукции, не загрязнённой пестицидами, высокого качества, пригодной для диетического питания и более длительного хранения.

7. Снижение энергоёмкости сельскохозяйственного производства, использование энергосберегающих технологий. Уменьшение энергозатрат связывается с использованием биологических средств и методов активизации процессов в почве и растениях, подбором научно обоснованных, менее энергоёмких, но наиболее эффективных агротехнических приёмов.

8. Необходимо контролировать состояние баланса питательных элементов в системе почва - растение, добиваясь оптимального их количества и соотношения.

Следует отметить, что многие авторы также дают свои понятия биологизации, но это, как правило, фрагментарные высказывания по ряду моментов такого довольно широкого понятия, как биологизация земледелия.

Так, например, в высказываниях A.M. Лыкова и др. (1990), отмечается, что в концепциях биологического и ландшафтного земледелия общим является признание приоритетного значения органического вещества почвы.

Под максимальной биологизацией земледелия по мнению А.П. Щербакова и Г.И. Швебса (1992) понимается насыщение севооборотов многолетними, промежуточными культурами, в том числе сидеральными, расширение посевов бобовых и увеличение применения органики.

Б.П. Михайличенко (1997) сосредотачивает внимание на многолетних травах, так как они, по его мнению, являются важнейшим фактором биологизации земледелия.

Центральным звеном биологизации земледелия по В.М. Дудкину и В.Т. Лобкову (1990) является научно обоснованное чередование культур. Это и понятно, так как значение севооборота в регулировании плодородия почвы огромно, о чем свидетельствует огромный массив публикаций по данному вопросу.

По мнению А.Н. Каштанова (1993), если принять во внимание, что севообороты пока являются незаменимым биологическим фактором оздоровления фитосанитарной обстановки в агроценозах, то легко понять, что в биологических системах земледелия севооборот должен быть главным биологическим фактором.

Оптимизация структуры севооборотной площади является перспективным биологическим фактором воспроизводства плодородия почвы (И.П. Кружилин, В.П. Часовских, 2002). При этом очень важно до максимума использовать непреходящее значение культур – почвоулучшателей, в качестве которых выступают, прежде всего, многолетние травы, а также зернобобовые из которых в первую очередь необходимо отметить горох (А.П. Чичкин, 2000).

Значительные перспективы биологизации земледелия состоят в замене части азота минеральных удобрений на азот биологический (В.Д. Самойлов и др., 2000). Главное направление здесь – создание новых сортов растений с высокой азотфиксирующей способностью (Н.З. Милащенко, 1989).

Наряду с симбиотической азотфиксацией бобовыми культурами не менее важную роль имеет фиксация атмосферного азота свободноживущими микроорганизмами. Отсюда необходимо более глубокое изучение вопросов создания оптимальных условий для деятельности свободноживущих азотфиксаторов почвы (В.М. Дудкин, В.Т. Лобков, 1990).

А.П. Остапенко (1992), ссылаясь на работы В.Н. Кудеярова и В.Н. Башкина приводит данные по приходу азота в пашню СССР за 1980 г. На основании этих данных видно, что из 18,7 млн. т на долю свободноживущих микроорганизмов приходилось 4,54 млн. т или 24% (четверть прихода). Эти цифры свидетельствуют о необходимости обратить серьезное внимание на свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы. В его исследованиях отмечалось, что при создании определённых условий для данной группы микроорганизмов можно на отдельных полях в севообороте уже сейчас полностью отказаться от применения минеральных форм азота и получать при этом высокие урожаи зерна озимой пшеницы. Таковыми условиями, наряду с соответствующей температурой, влажностью, реакцией среды почвенного раствора для активной деятельности азотфиксирующим микроорганизмам в качестве энергетического катализатора, по его данным, необходим фосфор как эффективный неспецифический стимулятор, способный повышать активность несимбиотической азотфиксации в почвенных биоценозах. Определенным резервом увеличения количества фиксированного азота является нитрагенизация семян бобовых культур, особенно при использовании высокоактивных штаммов (В.С. Лень, 1992).

В какой-то мере перспективны и исследования по фиксации азота злаковыми растениями (П.Р. Шотт, 2006). Максимальное использование биологических факторов плодородия почвы не может быть полным без учета аллелопатических эффектов (А.П. Стаценко, О.А. Тимошкин, 1999). Как известно, корневая система любого растения выделяет в почву специфические вещества и определенно влияет на состав почвенных микроорганизмов, которые имеют специфические выделения. Установлено, что продуктивность агроценозов в значительной степени определяется характером образования и выделения физиологически активных веществ, накопления и превращения их в почве и воздействия этих веществ на растения. Эти физиологически активные вещества могут угнетать или стимулировать рост тех или иных растений, т.е. аллелопатический эффект в агроценозах может быть как положительным, так и отрицательным, при этом в обоих случаях он может быть обусловлен разными концентрациями одного и того же вещества. Они могут также не оказывать никакого воздействия на произрастающие растения. Это свойство можно использовать в земледелии регулируя качественный состав и количество физиологически активных веществ в почве через управление биологическими процессами их трансформации.

В последние годы аллелопатия привлекла к себе внимание многих зарубежных ученых, о чем свидетельствует увеличение количества зарубежных публикаций по этой проблеме. Этот интерес понятен, ведь использование аллелопатических эффектов в земледелии позволяет более полно использовать продукционный потенциал возделываемых культур зачастую без больших дополнительных затрат.

Заслуживает серьезного внимания изучение приёмов рационального использования азота, имеющегося в почве. Один из них – уменьшение вымывания нитратов и денитрификации (Ю.А. Овсянников, 1992). Оно обеспечивается возделыванием пожнивных культур, дробным внесением азота, посевом многолетних трав (Н.З. Милащенко, 1989).

Перспективными в этом отношении являются способы ингибирования нитрификации. Они, по мнению В.М. Дудкина и В.Т. Лобкова (1990), оправданы не только экономически, но и экологически. Как известно, интенсивность процессов нитрификации под естественными растительными сообществами значительно ниже, чем в агроценозах. Следовательно, по их мнению, нельзя признать экологически нормальными интенсивную нитрификацию в пахотных почвах, для чего целесообразно законсервировать часть минерального азота в аммиачной форме.

В свете изложенных выше представлений интересен вопрос о границах и возможностях биологизации на примере юга Западной Сибири. В данном регионе возделывается большой набор сельскохозяйственных культур. Исходя из этого, здесь имеются большие возможности для использования биологических факторов за счет оптимизации состава культур в севооборотах (И.П. Кружилин, В.П. Часовских, 2002). По мнению вышеупомянутых авторов, важно сосредоточить усилия на освоении основ биологического земледелия с элементами энергосбережения. Особенностью его является не упрощение технологий, что в конечном итоге приводит к чрезмерной засорённости посевов, ухудшению условий аэрации и минерализации, а комплексный подход к разработке системы мероприятий, взаимно увязанных, дополняющих друг друга и усиливающих взаимодействие сформированного агроценоза с биоклиматическим потенциалом природной зоны.

В биологическом земледелии важным направлением является совершенствование структуры посевных площадей и правильный подбор культур при их оптимальном соотношении в посевах, позволяющих эффективно бороться с сорняками, улучшать агрофизические и агрохимические свойства почв, исключить или уменьшить заражение почвы вредной микрофлорой. И.П. Кружилин, В.П. Часовских (2002) считают, что не менее важным вопросом является формирование во всех без исключения природных зонах Алтайского края плодосменных севооборотов или сдвоенного плодосмена. Обязательным является включение бобовых трав или бобовых однолетних культур в севообороты. Поступление биологического азота в почву крайне необходимо, так как удобрения практически повсеместно не вносятся, и вегетирующие растения испытывают острый дефицит азота.

Особое место в биологическом земледелии отводится паровому полю. В каждой природной зоне должно быть чётко определено количество паров, разработана энергосберегающая паровая технология, выбран вид пара, определены основные задачи, экономически обоснована его необходимость.

Не менее важный элемент биологического земледелия в трактовке И.П. Кружилина, В.П. Часовских (2002) – это разработка энергосберегающих технологий в севооборотах. Основными задачами здесь являются сочетание отвальных и безотвальных, глубоких и мелких обработок, внесение удобрений на поля с низкими уровнем содержания питательных веществ и степенью минерализации, снижение количества обработок посевов и паров гербицидами с целью повышения активности биоты почвы. Необходимо применение широкозахватных машин и орудий, нового поколения тракторов и комбинированных сеялок, совмещение агроприёмов и сокращение числа проходов техники по полю. Весь агрокомплекс должен быть привязан к зональным особенностям и сложившейся системе земледелия. В настоящее время нет необходимости коренного пересмотра системы земледелия. Целесообразно лишь идти по пути её совершенствования в сторону интенсификации или биологизации, активно работая с органической частью почвы и растений.

Как считают вышеупомянутые авторы, не менее важный вопрос в биологическом земледелии заключается в обоснованном сортообновлении и сортосмене. При освоении элементов биологического земледелия важно непосредственно в хозяйствах отладить систему семеноводства бобовых многолетних трав и однолетних бобовых культур, гороха, вики, сои, нута, пелюшки. Эти культуры играют первостепенную роль в биологизации земледелия.

В заключении И.П. Кружилин, В.П. Часовских (2002) отмечают, что биологическое земледелие может эффективно осваиваться только там, где есть определенный набор культур, обоснованно подобраны агроценозы на рабочих контурах и агроландшафтах, идёт чередование в севооборотах биологически разнородных видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, наблюдается активное накопление почвой биологического азота, поступает в значительных количествах органическое вещество от вегетирующих растений, внесенного навоза и микрофлоры почвы.

Формула биоземледелия в представлении Н.В. Яшутина с соавт. (2008) состоит в том, что биоземледелие – это предельно возможная активизация всех биоресурсов в целях оптимизации продукционного процесса в культурных растениях, расширенного воспроизводства плодородия почвы, повышения урожаев, получения экологически чистых продуктов при минимальных технологических затратах, обеспечивающих высокую конкурентоспособность на рынке.

Таким образом, в литературе имеются как узкоспециализированные, так и обобщающие высказывания по данному понятию. Делать вывод о том, какое из них наиболее правильное, видимо не совсем корректно. Каждое имеет право на существование. К настоящему времени пока не сложилось общепринятого понятия (научной формулировки) биологизации земледелия, отсюда каждый автор по-своему его понимает и трактует.

Как видим элементов биологизации земледелия отмечено достаточно много. По нашему мнению забыта только роль полезной энтомофауны. Под ней мы подразумеваем, кроме всего прочего и медоносную пчелу. К осознанию этого факта нас подвигла практическая сторона вопроса.

В одном из хозяйств Алтайского края, в окрестностях которого расположена экспериментальная пасека М.Л. Цветкова, был проведён посев гречихи (Fagopyrum esculentum Moench.) на площади около пятисот гектаров. Посевы начинались от околицы села. Все местные пчеловоды жили в предвкушении большого мёда (М.Л. Цветков, Д.М. Панков, Д.А. Пугач, 2011).

С началом медосбора с гречихи у всех пчеловодов наступило большое разочарование – на территорию пасеки невозможно было войти. Озлобление пчел достигло такого предела, что казалось, в их жизни произошло неординарное событие – разграбление, опрокидывание улья и т.п.

Выясняя причину случившегося, М.Л. Цветков установил, что пчела, прилетая на посевы гречихи, практически на них не работала. От посевов исходил незначительный медовый запах. Погода, в общем-то, благоприятствовала и нектаровыделению, и процессу его отбора (температура была в пределах 20…250С, при незначительном ветре). Вегетационный период характеризовался в целом благоприятными условиями для вегетации сельскохозяйственных культур, в том числе и гречихи. Она сформировала значительную фитомассу, но фертильность её была крайне низкой (15 комбайнов хозяйства за рабочий день едва намолотили 1,5 бункера зерна).

Подобную ситуацию наблюдали и многие пчеловоды края. При этом, их старшее поколение отмечает, что у сортов, возделываемых в прошедшие годы, этих недостатков не было. В результате этого пчеловоды сделали вывод о том, что отсутствие посещения цветков гречихи объясняется, видимо, слабым выделением нектара.

Н.В. Барнаков (2006) на основе анализа ряда работ, показывает, что урожайность гречихи напрямую связана с пчелоопылением, а не с листообеспеченностью или какими-то другими факторами, приводимыми рядом авторов. По его мнению, недооценка или игнорирование энтомофильности и очень плохой опыляемости ветром растений гречихи привело к созданию сортов с пониженной нектаропродуктивностью, а в результате плохо посещаемых пчёлами. И в исследованиях Н.И. Кривцова (2006) также установлена прямая связь между количеством выделенного цветками нектара, посещаемостью их пчёлами и урожайностью гречихи. В нашем примере, и в исследованиях упомянутых авторов, наглядно видна роль пчелы в земледелии. Игнорирование данной роли привело к грубейшим ошибкам. При выведении селекционерами сортов были забыты пчела и пчеловод, хотя в каждом учебнике упоминается об этом. Вот эту биологическую цепочку: «почва – энтомофильная культура (гречиха) – пчела – человек» нам и хотелось отметить. В этом мы видим участие пчелы в биологизации земледелия. Недоучёт данного момента приводит к вышеописанному примеру. Как мы видели, результат его плачевен – растение расходовало плодородие почвы, а человек не пользовался его плодами. В наше время это разорительное мероприятие во всех отношениях.

Второй момент, на котором нам бы тоже хотелось остановиться, он также связан с пчелой, но уже в разделе сидерации почв. В большинстве рекомендаций по сидерации почв указывается, что оптимальное время работы земледельца с сидеральной культурой – это бутонизация, начало цветения. В наших условиях наиболее распространённые сидеральные культуры – донник (Melilotus Hill.), эспарцет (Onobrychis Hill.), рапс (Brassica L.) и некоторые другие. Перечисленные культуры – хорошие нектароносы. Если начать исполнять рекомендации и заделывать сидеральную культуру в почву в фазе бутонизации и начала цветения, то возникает вопрос, какой же надо иметь парк техники в хозяйстве, чтобы справиться с обозначенной задачей в упомянутый срок. Данная фаза настолько кратковременна, что хозяйства практически всегда проводят указанные работы на полном цвету.

Пчеловодам не надо объяснять пагубность данного мероприятия для пчелы. Надо учесть и труд пчеловода, разместившего пасеку у данного поля. Естественно, при этом, чем больше пасека, тем больше вложено труда в кочевку. Хорошо если заделка фитомассы сидеральной культуры производится плугом, а если она вначале измельчается, то вся энтомофауна, и в первую очередь пчела, гибнет. Ни о каком биологическом земледелии с участием энтомофауны (в т.ч. и пчелы) тут говорить не приходится.

По нашему мнению, целесообразно перенести сроки заделки фитомассы сидеральной культуры в почву на более поздний период, при этом представится возможность более полно использовать биологический потенциал растения.

В интересах пчеловодства и без снижения качества корма, как отмечали Р.Р. Сафиуллин, А.П. Савин (2010), донник следует скашивать на силос и использовать на сидеральные цели в середине цветения. В этом случае он выделит 70-75 % нектара от нектаропродуктивности всего периода цветения.

Сигнал «подаст» сама пчела, когда произойдёт массовый сброс её лёта на данный медонос и пчеловоды незамедлительно откочуют от него. Нам возразят оппоненты, ссылаясь на снижение азота в биологической массе сидеральной культуры. По этому поводу можно и дискутировать. По нашему мнению, большей вегетативной массой, сформированной в нашем случае, возможно, если не в полной, то в значительной мере компенсировать обозначенную потерю, но при этом сохранить пчелу, как неотъемлемое звено биологического земледелия, удовлетворить пчеловода и получить замечательный продукт от них – мёд.

Видимо, понимая суть данного явления больше, чем мы, всё зарубежное пчеловодство, как мы сейчас привыкли говорить, рыночно. За опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур там платят, а не гонят, не вымогают и более поздним скашиванием не уничтожают пчелу. Не отсюда ли начинается забывчивость и игнорирование роли пчелы в биологизации земледелия?

В нашем представлении медоносная пчела занимает достойное место в биологизации земледелия.

Таким образом, при оценке возможностей биологизации земледелия нужно исходить из того, что не всегда возможна полная биологизация. При разных типах хозяйства возможно применение отдельных элементов биологизации, а также более или менее полных комплексов этих элементов. При этом мероприятиям по опылению сельскохозяйственных культур в этом аспекте целесообразно придать первостепенное значение.

3. Анализ состава и эффективности использования земельных ресурсов хозяйств Быстроистокского района

3 .1. Физико-географическое положение района

.1. Физико-географическое положение района

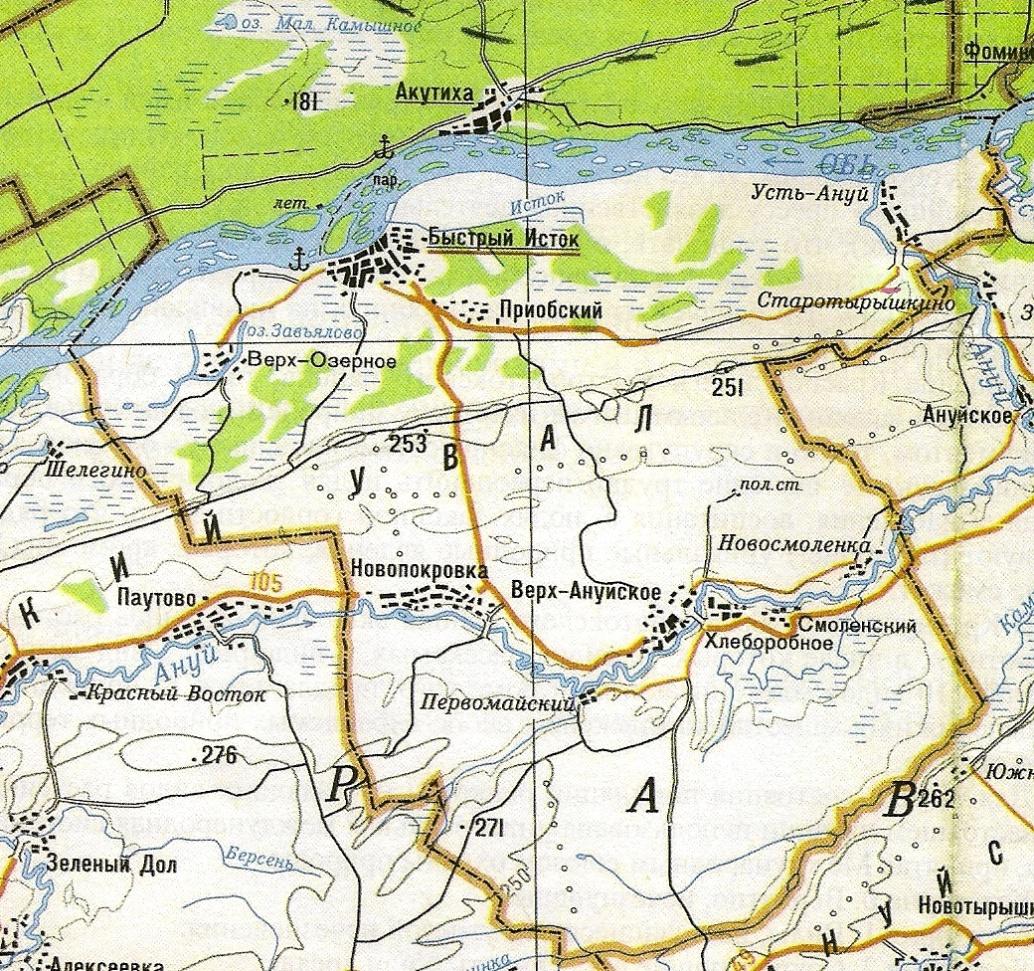

Рис 2. Физическая карта Быстроистокского района.

Быстроистокский район является муниципальным районом в юго-восточной части Алтайского края в долинах рек Обь и Ануй. Граничит со Смоленским, Петропавловским, Троицким, Зональным и Усть–Пристанским районами Алтайского края. В районе 12 населённых пунктов, наиболее крупные — Акутиха, Приобский, Верх-Ануйское, Новопокровка. Так же здесь находятся казачьи (Новопокровка, Новосмоленка) села и старожильческие поселения. Административным центром является село Быстрый Исток, расположенное к югу от Барнаула на расстоянии 254 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Бийск - 105 км.

Быстроистокский район образован 27 мая 1924 года. По состоянию на начало 2011 года в районе проживает 10 тысяч человек. Площадь района 1804 км², часовой пояс MSK+3 (UTC+7), телефонный код +7 38571.

Климат континентальный. Средняя температура января -18 ºС; июля +18,6 ºС. Годовое количество осадков - 470 мм. Безморозный период продолжается в среднем 141 день, т.е. больше, чем где-либо на равнинах края. Поэтому территория благоприятна для проведения гелиотерапии (возможен прием солнечных ванн).

Рельеф увалисто-волнистый, над пойменной террасой рек Оби и Ануя - равнинный. В рельефе района наиболее заметными положительными формами являются увалы (Колыванский и Ануйский). На северо-восточной оконечности Колыванского увала находится гора «Красная горка» где есть выход на поверхность гранитов. Почвы в районе в основном черноземные.

Гидрографическая сеть представлена реками Обь, Ануй, Поскакуха, Озернуха, Камышенка и множеством речек и ручьёв, протекающих по поймам (Исток, Быструшка). Также на территории района встречаются озёра: озеро Завьялово, озеро Большое Карасёвое, озеро Малое Камышное и множество других мелких озёр и прудов. Северная часть района представлена долиной реки Обь. Она имеет значительную ширину и привлекательна для организации видов рекреации, связанных с водными объектами. Интересны острова реки. Некоторые из них достаточно крупные. Например, остров Сосновый имеет площадь 70 га. Правобережье Оби имеет высокий обрывистый берег. Покрытый сосново-березовым лесом, он расположен на невысоких реликтовых песчаных дюнах.

На территории Быстроистокского района произростают: сосна, ель, пихта, береза, тополь, осина, древесно-кустарниковые породы, облепиха. Территория пригодна для охотничье-рыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений. В северо-восточной части находится Соколовский заказник. Из зверей обитают: коза, лось, лиса, заяц, волк, ондатра, бобр.

Основное направление экономики сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, производство зерна, подсолнечника. На территории района находятся сырзавод, мебельная фабрика, стекольный завод, сеть общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, больниц, клубов, кинотеатр, профтехучилище.

Разнообразие водных объектов позволяет развивать водные виды отдыха. Интересны острова реки - летом они популярны как место сбора ягод и рыбной ловли, а зимой здесь организуются лыжные прогулки. По Оби можно совершать водные маршруты. Как в летнее, так и в зимнее время Обь привлекает своими рыбными ресурсами. Многочисленные песчаные острова являются хорошими естественными пляжами. Возможны несложные сплавы на катамаранах и небольших плотах по р. Ануй. Организовать отдых могут с учетом сельскохозяйственной специализации (выращивают зерновые и технические культуры, крупный рогатый скот, овцы, занимаются пчеловодством) в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах.

3. 2. Оценка посевных площадей озимых культур

Основную площадь, около 80 % из всех озимых культур, в Алтайском крае традиционно занимает озимая рожь. Однако за последние 5 - 10 лет значительно увеличилась доля посевных площадей озимой пшеницы и тритикале. По моему мнению, это обусловлено двумя факторами: первый – появились новые высоко зимостойкие сорта, обладающие высокими адаптационными свойствами к местным условиям. И второе, связано с погодно-климатическими изменениями. Изменились условия перезимовки, зимы стали мягче, среднесуточные температуры за весь осеннее – зимний - весенний период стали на 2-3 градуса выше средне многолетних данных. Значительно удлинился безморозный период, октябрь, вот уже в течение последних 5 лет, теплый и сухой. Озимая пшеница, согласно работам доктора сельхоз наук Чикурова В.М, имеет максимальный процент перезимовавших растений у тех, которые уходят под снег в стадии шильца, в этой фазе наблюдается максимальная концентрация сахаров на единицу массы растения, до70% в лучших сортах. Однако в производственных условиях очень трудно угадать эту фазу. Нами с 2005 по 2009гг. на полях ОНО Бийская ОСС ВНИИСС Россельхозакадемии, Зонального района и ФГОУ СПО СХТ «Бийский», Бийского района, закладывался опыт по срокам посева озимых с периодом 5 дней, начиная с 10 августа и заканчивая 25 сентября. Испытывались основные районированные в нашей зоне сорта, озимой ржи, пшеницы и тритикале. Были получены следующие результаты: урожайность сентябрьских посевов достоверно выше августовских на 4-7 ц./га, однако во все сроки посева, в период с 5 по 25 сентября урожайность, по всем культурам оставалась на одном уровне и превышения оказались в пределах ошибки опыта (НСР-2,7) Одной из причин более низкой урожайности августовских посевов, является то, что растения сформировали очень большую надземную часть (до 30 см.) - переросли, потратили на это значительную часть питательных веществ, находящихся в почве, ушли под снег ослабленными и с низким содержанием сахаров. Большая часть таких растений за зиму отмирает и питание, которое они потратили осенью, в почву не вернулось. Еще одним не маловажным моментом, сказавшемся на уровне урожайности, является то, что в более поздние сроки посева насекомые вредители, в частности цикады, менее активны и приносят меньший урон растениям. Это позволяет не производить обработку инсектицидами и не нести дополнительные затраты. При изучении норм высева озимых культур в течение 4 лет производили посев с нормой высева от одного до семи млн. штук на один гектар, при этом урожайность достоверно росла при посеве от 1-го до 3.5млн. шт. на гектар. А при норме от 3.5 до 7 млн. шт. на гектар урожайность практически не изменялась и варьировала только по годам. Однако хотелось бы отметить следующие наблюдения: при 3,5 -4 млн. растения имели значительно больше продуктивных стеблей, колосья были более крупные, в колосе было больше зерен и зерно крупное. От 6,5 до 7,0 млн. растения более высокорослые, стебли более тонкие (проявлялась склонность к полеганию у большинства сортов), зерна в колосе меньше, и зерно щуплое, масса 1000 зерен на 4-8 грамм ниже, чем при норме высева 3,5-4,5 млн. штук всхожих семян на один гектар. На основании данных опытов можно сделать вывод, что для получения гарантированно высоких урожаев высокого качества, оптимальным сроком посева озимых культур, особенно озимой пшеницы, так как она более требовательна к условиям перезимовки, является период с 5 по 10 сентября. Можно производить посев и позднее, до 25 сентября, однако существует риск, что семена не успеют прорости до покрова земли снегом или наступления морозов. При определении оптимальной нормы высева нужно учитывать вероятность проявления в условиях Алтайского края суровых условий перезимовки, таких как: ранние заморозки до минус 16 градусов и ниже, без покрова снега; оттепели в зимний период; раннее снеготаянье и другие. С учетом данных рисков рекомендую считать оптимальной нормой высева 4-5 млн. штук всхожих семян на один гектар или 60-75 штук всхожих семян на метр погонный при ширине междурядья 15см. Важным направлением нашей работы является селекция (создание новых сортов) озимой пшеницы и озимой тритикале. Из последних достижений можно представить новый сорт озимой мягкой пшеницы «Бийская озимая».

3.3. Оценка посевных площадей яровых культур

"В группе восточных районов оптимальные сроки сева - до конца мая. Хозяйства этих районов уложатся в сроки потому, что в структуре зерновых культур здесь доля яровой пшеницы гораздо ниже, чем в степных районах. Например, в Советском районе яровая пшеница от общей площади зерновых занимает 12%, в Смоленском - 27%, Троицком - 15%, Зональном - 23%. Это связано с тем, что в восточных районах выращивают озимую пшеницу. Остальная доля в структуре зерновых - гречиха и зернофуражные. Так, в Бийском районе гречиха занимает 31% в зерновых, в Косихинском - 39%, в Красногорском - 82%, в Залесовском - 40%, в Троицком - 50%, в Советском - 47%.

По оперативной информации, яровая пшеница в восточных районах занимает более половины запланированных площадей: в Смоленском районе уже посеяно 64% яровой пшеницы, В Советском - 62%, в Алтайском - 62%. Почти половина - в Бийском, Целинном районах", - рассказал Александр Лукьянов.

По его словам, в степной части Алтайского края доля пшеницы в структуре посевных площадей составляет от 60 до 70%. Здесь выращивают в основном среднеспелые и среднеранние сорта пшеницы, которые имеют вегетационный период 75-80 дней. Учитывая климатические условия (по среднемноголетним данным первые заморозки в степи проходят 5-8 сентября), оптимальные сроки сева здесь определены до 5-10 июня.

"Основной сев сельхозкультур в Алтайском крае будет завершен в мае. В июне согласно агротехническим нормам хозяйства региона приступят к севу гречихи, а также продолжат сев кормовых культур. Напомню, что более 50% площадей гречихи (планируемая площадь - 455 тысяч га) будут сосредоточены в восточной зоне Алтайского края. Здесь же в большей степени размещены и посевы озимых культур. В прошлом году они были посеяны на 68 тыс. гектаров. В данный момент их состояние в основном оценивается как хорошее", - отметил заместитель Губернатора.

3.4. Оценка посевных площадей технических и кормовых культур

Полевые работы в Алтайском крае в сравнении с прошлым годом начались почти на две недели позже, что было связано с интенсивностью снеготаяния. В данный момент в регионе посевная кампания набирает обороты. По данным на 13 мая сев сельхозкультур проведен на площади 564 тыс. гектаров (12% от планируемого объема).

Несмотря на дождливую погоду, хозяйства используют каждый погожий час. Посевные работы ведут во всех районах Алтайского края. Пристальное внимание уделяется посеву кормовых культур. По информации на сегодня они размещены на 80 тыс. гектаров.

Полеводы активными темпами сеют ранние яровые культуры (зернобобовые, фуражные), для сева которых наступили оптимальные агротехнические сроки. Так, сев гороха закончили в Михайловском, Шипуновском, Волчихинском районах, завершают – в Третьяковском, Новичихинском, Усть-Пристанском, Смоленском, Мамонтовском, Егорьевском, Бийском, Алейском и ряде других районов. В целом по краю посев гороха проведен на 60 тыс. га (более 50% от планируемого объема). Одну из основных фуражных культур – овес – аграрии Алтайского края разместили на 132 тыс. гектаров. Посев этой культуры уже закончили хозяйства Михайловского района, завершают – в Красногорском.

Практически во всех районах в мае прошли дожди, местами очень высокой интенсивности. Так в Мамонтовском районе выпало 2,5 месячной нормы, больше нормы осадков выпало в Кулундинском, Ключевском, Хабарском, Благовещенском, Родинском, Баевском, Каменском, Ребрихинском, Алейском, Усть-Пристанском и ряде других районов. Сложившиеся погодные условия (запасы влаги, температурный режим) позволяют продлить сроки сева. По оценкам аграриев, культуры, посеянные в более поздние сроки при таких условиях, дают больший урожай.

Хозяйства 9 районов ведут посев сахарной свеклы. По оперативной информации культуру посеяли на площади 2,5 тыс. га.

Напомним, что посевы всех сельскохозяйственных культур в текущем году составят не менее 5,4 млн га, из них зерновыми и зернобобовыми культурами планируется занять 3,6 млн га. Расширятся площади под подсолнечником, а также прирастет площадь сева ячменя, овса, проса. С целью обеспечения кормами поголовья скота хозяйства намерены нарастить клин кормовых культур, в частности – однолетних трав, силосных и сенажных культур. Яровой сев предстоит провести на площади 4,7 млн га (это уровень прошлого года).

Технические возможности позволяют провести весь комплекс весенне-полевых работ своевременно и с высоким качеством. Хозяйства имеют достаточный объем ГСМ, семян и других материально-технических ресурсов. Активизировать процесс подготовки хозяйств Алтайского края к проведению посевной кампании-2013 позволила государственная поддержка.

Степень освоения и экономическую оценку севооборотов можно проверить путем проведения экономической оценки товарных и кормовых культур.

Из рисунка можно сделать вывод, что наиболее рентабельной товарной культурой является подсолнечник, так как от его реализации хозяйство получает прибыли больше, чем от других товарных культур. Хотя в структуре посевных площадей подсолнечник занимает далеко не первое место и поэтому посевные площади подсолнечника в хозяйстве необходимо повышать, так как он является наиболее рентабельной товарной культурой.

3.5. Оценка всех площадей сельскохозяйственных угодий

Для того чтобы судить об эффективности использования земельных ресурсов необходимо рассмотреть размер и структуру посевных площадей. Оптимальной считается та структура, которая обеспечивает выполнение плана сдачи продукции государству по установленному ассортименту продукции, снабжение животноводства полноценными и дешевыми кормами, а также удовлетворение других потребностей хозяйства. Она также должна соответствовать производственному направлению хозяйства.

3.6. Выводы и предложения по анализу эффективного использования сельскохозяйственных угодий

Экономический рост аграрного производства в значительной мере зависит от системы земельных отношений и эффективного использования земельных ресурсов. Необходимость использования земли диктуется, прежде всего, ее особенностями как природного ресурса: многоцелевой характер использования, ограниченные размеры, незаменимость другими видами ресурсов, невозможность ее передвижения, плодородием почв, способностью не изнашивать свои свойства, а улучшать их.

Алтайский край располагает огромными земельными ресурсами, по площади с/х угодий и пашни он является крупнейшим регионом в России. На основе проведенных исследований о состоянии земельных ресурсов и эффективности их использования в Быстроистокского района Алтайского края, можно сделать следующие выводы:

Производственное направление хозяйств молочно-зерновое, об это свидетельствует структура товарной продукции, где наибольший удельный вес занимают зерновые. Специализация выражена четко и соответствует местоположению и природным условиям хозяйства.

В хозяйствах общая земельная площадь в течение анализируемого периода уменьшается, это происходит за счет уменьшения с/х угодий с 2009 году по сравнению на 157 га и уменьшение площади прочих земель в 2012 году на 316 га по сравнению с предыдущими годами. Сократились площади пашни, сенокосов, леса, прудов и водоемов.

По основным показателям, характеризующим экономическую эффективность использования с/х угодий в хозяйстве, прослеживается тенденция уменьшения их использования. Наиболее неблагополучным годом по использованию с/х угодий является 2012 г. Кроме того, землеотдача в течение анализируемого периода увеличивается, а землеемкость же в свою очередь, это происходит за счет увеличения стоимости валовой продукции.

В результате анализа общей структуры посевных площадей выявили, что кормовые культуры занимают первое место и их посевные площади уменьшились в 2012 году на 4,84%, это свидетельствует о сокращении кормовой базы в животноводстве. Зерновые и зернобобовые культуры также занимают значительные площади, но следует отметить, что площади посевов сократились в 2010 году на 17,79%, а в 2009 году на 31,41% по сравнению с 2008 годом.

Путями дальнейшего повышения эффективности использования земельных ресурсов в хозяйстве могут являться повышение урожайности и валового сбора культур. Для их повышения на анализируемом предприятии можно использовать сортообновление и применение удобрений. Также существенным резервом увеличения объема производства кормовых культур является улучшение структуры посевных площадей.

Эти мероприятия положительно влияют на эффективность использования земельных ресурсов хозяйства. В результате происходит повышение производства зерна на 100 га пашни на 41%только в «Мегаполис Люкс», а также на 3,7% повышается производство кормовых культур на 100 га с/х угодий в СПК «Хлеборобное».

Заключение

Земельные ресурсы Алтайского края составляют 16,8 млн га, в том числе: земли сельскохозяйственных предприятий и граждан - 10,9 млн га (64,7%); земли населенных пунктов - 2,08 млн га (12,4%); земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения - 124 тыс. га (0,7%); земли оздоровительного назначения - 1,1 тыс. га (0,01%); земли лесного фонда - 3,45 млн га (20,6%); земли водного фонда - 200 тыс. га (1,2%); земли запаса - 69,5 тыс. га (0,4%).

В последние годы площадь сельхозугодий сократилась на 206,2 тыс. га, в том числе пашни - на 141,1 тыс. га. Процесс сокращения сельхозугодий идет за счет зарастания их лесом и кустарником, отвода земель для несельскохозяйственных нужд, исключения из использования склоновых земель, сильно подверженных водной эрозии.

Эрозионным процессам предрасположена большая часть сельскохозяйственных земель. Эрозионно-опасные земли занимают около 60% площади сельхозугодий и более 80% площади пашни, более 30% сельхозугодий подвержено совместному воздействию водной и ветровой эрозии. Эти процессы являются главной причиной деградации земель, которая сопровождается уменьшением мощности гумусового горизонта и содержания гумуса почв, что ведет к снижению их плодородия.

Потери гумуса ежегодно составляют от 0,51 до 1,7 т/га. После освоения целинных и залежных земель потери гумуса составили более 140 млн т. Значительные потери гумуса почвами Алтайского края привели к тому, что в зоне каштановых почв не стало темно-каштановых почв с содержанием гумуса 3,5-4,5%. Современное содержание гумуса в этих почвах составляет 2,0-2,4%, т.е. потеряно около 40-50% первоначального его содержания.

Черноземы лесостепной зоны изначально содержали 6-8% гумуса, а по результатам обследования последних лет установлено содержание гумуса в почвах этого типа от 3,5 до 5,8 %. В настоящее время почвы 16 административных районов Алтайского края характеризуются критическим содержанием гумуса - 2,0-3,9%, 40% пашни находится в состоянии, близком к критическому.