СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Научно- исследовательская работа

Данная работа поможет всем желающим при подготовке учащихся к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников

Просмотр содержимого документа

«научно- исследовательская работа»

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Изучение лесных почв станицы Советской

Автор: Кочетков Александр Сергеевич

ученик 10 класса МОБУСОШ № 10

станицы Советской Новокубанского района

Научные руководители:

Пархоменко Вера Алексеевна -

руководитель секции «экология» научного

общества «Поиск», руководитель школьного

лесничества МОБУСОШ № 10

Панченко Елена Павловна - учитель

биологии, химии МОБУСОШ № 10

г.Уфа, 2011 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3-4. 1. ПОЧВА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 5-16. 1.1 Изучение истории почвоведения 5-7. 1.2 Методы изучения почв. 7-8. 1.3 Факторы почвообразования 8-9. 1.4 Почвенно-грунтовые воды 9-10. 1.5 Физико-химический состав почв 10-14. 1.6 Классификация почв 14-15. 1.7 Лес и почва 15-16. 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 17-28. 2.1 Морфологическое изучение 17-21. 2.2. Изучение химического состава почвы 21-24. 2.2.1 Определение хлорид-ионов 22. 2.2.2 Определение сульфат-ионов 22-23. 2.2.3 Полевое определение содержания карбоната кальция (CaCO3) в почвах при помощи 10 % раствора соляной кислоты (HCl) 23-24. 2.3 Биоиндикация 24-28. 2.3.1 Дождевые черви (Lumbricus terrestris L.) как объект биоиндикации 25-26 2.3.2 Выращивание саженцев ореха черного (Juglans nigra L.) и акации белой (Acacia alba L., Robinia pseudoacacia L.) в лесном хозяйстве ст.Советской Новокубанского р-на 26-28. 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 29-33. 3.1 Морфология лесных почв ст. Советской 29-30. 3.2 Изучение химического состава лесной почвы станицы Советской 30-32. 3.3 Характеристика экологического состояния лесных почв станицы Советской по наличию дождевых червей (Lumbricus terrestris L) 32-33. ВЫВОДЫ 34 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 35 ПРИЛОЖЕНИЕ 36-38.

ВВЕДЕНИЕ

Почва ‑ очень тонкий поверхностный слой суши. Она является главным источником и основой производства почти всех продуктов питания и сырья для многих отраслей промышленности. Чтобы растения могли нормально расти и развиваться, почва как среда обитания должна удовлетворять их потребности в минеральных элементах питания, воде и кислороде. Плодородная почва должна обладать следующими качествами:

‑ соответствовать по своим свойствам особенностям возделываемых культур;

‑ обеспечивать растения минеральными веществами;

‑ обладать оптимальным и устойчивым запасом влаги;

‑ быть достаточно рыхлой и иметь комковато-зернистую структуру;

Почва должна хорошо аэрироваться, не должна содержать много солей. В сильнозасоленных почвах происходит обезвоживание клеток растений, и они погибают. Для роста и развития растений наиболее благоприятной является реакция среды близкая к нейтральной (рН=6-8); наилучшим гранулометрическим составом считается суглинистый. Однако часто наблюдается ухудшение свойств почв, обусловленное, как правило, антропогенной деятельностью.

Актуальность

В нашей школе на протяжении многих лет работает школьное лесничество. Основной задачей которого является экологическое воспитание школьников. Также лесничеством проводятся различные природоохранные мероприятия, например, санитарные чистки леса, высадки саженцев лесных культур, патруль в выходные и праздничные дни, беседы с населением о культуре поведения в местах стоянок и отдыха в нашем лесничестве.

В Новокубанском районе неблагоприятно складывается ситуация с почвами. Наблюдается снижение содержания гумуса, уменьшается мощность гумусового горизонта, увеличивается заболоченность земли, то есть ухудшаются водно-физические свойства почв; усиливается проявление эрозионных процессов. В результате этого снижается эффективное плодородие не только пахотных почв, но и почв в лесных хозяйствах района. Кроме того, территория лесных массивов подвергается сильной бесконтрольной рекреационной нагрузке. В результате чего происходит замусоривание и загрязнение почвы, уничтожение деревьев.

В связи с вышесказанным актуальным является изучение почв для определения проявления указанных деградационных процессов в различных ландшафтах и выявление наиболее благоприятных участков для планирования лесного хозяйства, разработки мер по повышению продуктивности леса путем подбора древесных быстрорастущих пород в соответствии с условиями местопроизрастания, определения методов возобновления.

Цель исследования:

Изучить физико-химические свойства почвы леса с целью выявления более плодородных участков для высаживания саженцев лесных культур.

Задачи исследования:

изучить физико-морфологические свойства почвы;

изучить химические свойства почвы;

оценить почвы различных участков с помощью метода биоиндикации;

выявить участки с наиболее благоприятными для растений условиями.

1ПОЧВА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

(Литературный обзор)

Почва – самый поверхностный слой суши земного шара, возникший в результате изменения горных пород под воздействием живых и мертвых организмов (растительности, животных, микроорганизмов), солнечного тепла и атмосферных осадков. Почва представляет собой совершенно особое природное образование, обладающее только ей присущим строением, составом и свойствами. Важнейшим свойством почвы является ее плодородие, т.е. способность обеспечивать рост и развитие растений. Чтобы быть плодородной, почва должна обладать достаточным количеством питательных веществ и запасом воды, необходимым для питания растений, именно своим плодородием почва, как природное тело, отличается от всех других природных тел (например, бесплодного камня), которые не способны обеспечить потребность растений в одновременном и совместном наличии двух факторов их существования – воды и минеральных веществ.

Роль почвы в хозяйстве человека огромна. Изучение почв необходимо не только для сельскохозяйственных целей, но и для развития лесного хозяйства, инженерно-строительного дела. Знание свойств почв необходимо для решения ряда проблем здравоохранения, разведки и добычи полезных ископаемых, организации зеленых зон в городском хозяйстве, экологического мониторинга и пр.

1.1 Изучение истории почвоведения

Почвоведение - наука о происхождении и развитии почв, закономерности их распространения, путях рационального использования и повышения плодородия называется почвоведением. Эта наука является отраслью естествознания и тесно связана с физико-математическими, химическими, биологическими, геологическими и географическими науками, опирается на разработанные ими фундаментальные законы и методы исследования.

Основоположником науки о почве как самостоятельной естественно-исторической науки стал выдающийся русский ученый Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). Докучаев впервые сформулировал научное определение почвы, назвав почву самостоятельным естественно-историческим телом, которое является продуктом совокупной деятельности материнской горной породы, климата, растительных и животных организмов, возраста почвы и отчасти рельефа местности. Все факторы почвообразования о которых говорил Докучаев были известны и до него, их последовательно выдвигали разные ученые, но всегда в качестве единственного определяющего условия. Докучаев первый сказал, что возникновение почвы происходит в результате совместного действия всех факторов почвообразования. Он установил взгляд на почву как на самостоятельное особое природное тело, равнозначное понятиям растение, животное, минерал и т.д., которое возникает, развивается, непрерывно изменяется во времени и пространстве, и этим он заложил прочный фундамент новой науки.

Докучаев установил принцип строения почвенного профиля, развил идею о закономерности пространственного распределения отдельных видов почв, покрывающих поверхность суши в виде горизонтальных, или широтных зон, установил вертикальную зональность, или поясность, в распределении почв, под которой понимается закономерная смена одних почв другими по мере поднятия от подножия до вершины высоких гор. Ему принадлежит и первая научная классификация почв, в основу которой были заложена вся совокупность важнейших признаков и свойств почвы. Классификация Докучаева получила признание мировой науки и предложенные им названия «чернозем», «подзол», «солончак», «солонец» стали международными научными терминами. Он разработал методы изучения происхождения и плодородия почв, а также методы их картографирования и даже в 1899 составил первую почвенную карту северного полушария (эта карта называлась «Схема почвенных зон северного полушария»).

Кроме Докучаева большой вклад в развитие науки почвоведение в нашей стране внесли П.А. Костычев, В.Р. Вильямс, Н.М. Сибирцев, Г.Н. Высоцкий, П.С. Коссович, К.К. Гедройц, К.Д. Глинка, С.С. Неуструев, Б.Б. Полынов, Л.И. Прасолов и другие.

Таким образом, наука о почве как о самостоятельном природном образовании сформировалась в России. Докучаевские идеи оказали сильное влияние на развитие почвоведения в других странах. Многие русские термины вошли в международный научный лексикон (chernozem, podzol, gley и др.). Важные исследования для познания процессов почвообразования и изучения почв разных территорий провели ученые и других стран. Это Е.В. Гильгард (США); Э. Раманн, Э. Бланк, В.И. Кубиена (Германия); А. де Зигмонд (Венгрия); Дж. Милн (Великобритания), Ж. Обер, Р. Меньен, Ж. Дюран, Н. Ленеф, Г. Эрар, Ф. Дюшофур (Франция); Дж. Прескотт, С. Стифенс (Австралия) и многие другие.

Для развития теоретических представлений и успешного изучения почвенного покрова нашей планеты необходимы деловые связи разных национальных школ. В 1924 было организовано Международное общество почвоведов. Длительное время, с 1961 по 1981 проводилась большая и сложная работа по составлению Почвенной карты мира, в составлении которой большая роль принадлежала русским ученым.

1.2 Методы изучения почв

Один из них – сравнительно-географический, основан на одновременном исследовании самих почв (их морфологических признаков, физических и химических свойств) и факторов почвообразования в разных географических условиях с последующим их сопоставлением. Сейчас при почвенных исследованиях используются различные химические анализы, анализы физических свойств, минералогический, термохимический, микробиологический и многие другие анализы. В итоге устанавливается определенная связь в изменении тех или иных свойств почвы с изменением почвообразующих факторов. Зная закономерности распределения почвообразующих факторов, можно создать почвенную карту для обширной территории. Именно таким образом Докучаевым в 1899 была выполнена первая мировая почвенная карта, известная под названием «Схемы почвенных зон Северного полушария».

Другой метод – метод стационарных исследований заключается в систематическом наблюдении какого-либо почвенного процесса, которое обычно проводится на типичных почвах с определенным сочетанием почвообразующих факторов. Таким образом, метод стационарных исследований уточняет и детализирует метод сравнительно-географических исследований. Существует два метода изучения почв.

1.3 Факторы почвообразования

На развитие почвообразовательного процесса самое непосредственное влияние оказывают те природные условия, в которых он протекает, от того или иного их сочетания зависят его особенности и то направление, в котором этот процесс будет развиваться.

Важнейшими из этих природных условий, называемых факторами почвообразования, являются следующие: материнские (почвообразующие) породы, растительность, животный мир и микроорганизмы, климат, рельеф местности и возраст почв. К этим пяти основным факторам почвообразования (которые назвал еще Докучаев) сейчас добавляют действие вод (почвенных и грунтовых) и деятельность человека. Ведущее значение всегда имеет биологический фактор, остальные же факторы представляют собой лишь фон, на котором происходит развитие почв в природе, однако они оказывают большое влияние на характер и направление почвообразовательного процесса.

1.4 Почвенно-грунтовые воды

Вода является средой, в которой протекают многочисленные химические и биологические процессы в почве. Там, где грунтовые воды расположены неглубоко, они оказывают сильное воздействие на почвообразование. Под их влиянием меняется водный и воздушный режимы почв. Грунтовые воды обогащают почву химическими соединениями, которые в них содержатся, иногда вызывают засоление. В переувлажненных почвах содержится недостаточное количество кислорода, что вызывает подавление деятельности некоторых групп микроорганизмов.

Хозяйственная деятельность человека влияет на некоторые факторы почвообразования, например на растительность (вырубка леса, замена его травянистыми фитоценозами и др.), и непосредственно на почвы путем ее механической обработки, орошения, внесения минеральных и органических удобрений и т. п. В результате часто почвообразовательные процессы и свойства почвы меняются. В связи с интенсификацией сельского хозяйства влияние человека на почвенные процессы непрерывно возрастает.

Воздействие человеческого общества на почвенный покров представляет собой одну из сторон общего влияния человека на окружающую среду. Сейчас особенно острой является проблема разрушения почвенного покрова в результате неправильной сельскохозяйственной обработки почв и строительной деятельности человека. Вторая важнейшая проблема – загрязнение почвенного покрова, вызываемое химизацией сельского хозяйства и индустриальными и бытовыми выбросами в окружающую среду.

Все факторы влияют не изолированно, а в тесной взаимосвязи и взаимодействии друг с другом. Каждый из них влияет не только на почву, но и друг на друга. Кроме того, и сама почва в процессе развития оказывает определенное влияние на все факторы почвообразования, вызывая в каждом из них определенные изменения. Так, вследствие неразрывной связи между растительностью и почвами, всякая смена растительности неизбежно сопровождается изменением почв, и, наоборот, изменение почв, в особенности, их режима влажности, аэрации, солевого режима и т.д. неизбежно влечет за собой смену растительности.

1.5 Физико-химический состав почв

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в различных горизонтах одной и той же почвы. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних почвенных горизонтов к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним.

В твердой части почвы преобладают минеральные вещества литогенного происхождения. Это различные по размеру обломки и частички первичных минералов (кварца, полевых шпатов, роговых обманок, слюды и др.), формирующихся в процессе выветривания вторичных минералов (гидрослюды, монтмориллонита, каолинита и др.) и горных пород. Размеры этих обломков и частичек разнообразны – от 0,0001 мм до нескольких десятков см. Этим разнообразием размеров обуславливается рыхлость сложения почвы. Основную массу почвы составляет обычно мелкозем – частицы с диаметром менее 1 мм.

Минералогический состав твердой части почвы во многом определяет ее плодородие. В состав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe, К, Mg, Ca, С, N, Р, S, значительно меньше микроэлементов: Cu, Mo, I, В, F, Pb и др. Подавляющее большинство элементов находится в окисленной форме. Во многих почвах, преимущественно в почвах недостаточно увлажняемых территорий, содержится значительное количество карбоната кальция CaCO3 (особенно если почва образовались на карбонатной породе), в почвах засушливых областей – CaSO4 и другие более легко растворимые соли (хлориты); почвы, влажных тропических областей обогащены Fe и Al. Однако реализация этих общих закономерностей зависит от состава почвообразующих пород, возраста почв, особенностей рельефа, климата и т.д.

В состав твердой части почвы входит и органическое вещество. В почве есть две группы органических веществ: попавшие в почву в виде растительных и животных остатков и новые, специфические гумусовые вещества, возникшие при преобразовании этих остатков. Между этими группами почвенного органического вещества – постепенные переходы, в соответствии с этим содержащиеся в почве органические соединения также разделяются на две группы.

К первой группе относятся соединения, содержащиеся в большом количестве в растительных и животных остатках, а также соединения, являющиеся продуктами жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. Это белки, углеводы, органические кислоты, жиры, лигнин, смолы и др. Эти соединения в сумме составляют всего 10–15% от всей массы органического вещества почвы.

Вторая группа органических соединений почвы представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или гумуса, возникшего в результате сложных биохимических реакций из соединений первой группы. Гумусовые вещества составляет 85–90% органической части почвы, они представлены сложными высокомолекулярными соединениями кислотного характера. Главными группами гумусовых веществ являются гуминовые кислоты и фульвакислоты. В элементном составе гумусовых веществ важную роль играют углерод, кислород, водород, азот и фосфор. В гумусе содержатся основные элементы питания растений, которые под воздействием микроорганизмов становятся доступными для растений. Содержание гумуса в верхнем горизонте разных типов почв колеблется в широких пределах: от 1% в серо-бурых пустынных почвах до 12–15% в черноземах. Разные типы почв отличаются характером изменения количества гумуса с глубиной.

В почве есть и промежуточные продукты разложения органических соединений первой группы. При разложении органических веществ в почве содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растительных организмов. Многие органические вещества участвуют в создании органо-минеральных структурных отдельностей (комочков). Возникающая таким образом структура почвы во многом определяет ее физические свойства, а также водный, воздушный и тепловой режимы.

Жидкая часть почвы или, как ее еще называют, почвенный раствор – это содержащаяся в почве вода с растворенными в ней газами, минеральными и органическими веществами, попавшими в нее при прохождении через атмосферу и просачивании через почвенную толщу. Состав почвенной влаги определяется процессами почвообразования, растительностью, общими особенностями климата, а также временем года, погодой, деятельностью человека (внесение удобрений и др.).

Почвенный раствор играет огромную роль в почвообразовании и питании растений. Основные химические и биологические процессы в почве могут идти только при наличии свободной воды. Почвенная вода является той средой, в которой происходит миграция химических элементов в процессе почвообразования, снабжение растений водой и растворенными элементами питания.

В незасоленных почвах концентрация веществ в почвенном растворе невелика (обычно не превышает 0,1%), а в засоленных почвах (солончаках и солонцах) – она резко увеличена (до целых и даже десятков процентов). Высокое содержание веществ в почвенной влаге вредно для растений, т.к. это затрудняет поступление в них воды и питательных веществ, вызывая физиологическую сухость.

Реакция почвенного раствора в почвах разных типов неодинакова: кислую реакцию (pH 7) – содовые солонцы, нейтральную или слабощелочную (pH = 7) – обыкновенные черноземы, луговые и коричневые почвы. Слишком кислый и слишком щелочной почвенный раствор отрицательно влияет на рост и развитие растений.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры почвы, не занятые водой. Суммарный объем почвенных пор (порозность) составляет от 25 до 60% объема почвы. Соотношение между почвенным воздухом и водой определяется степенью увлажнения почвы.

Состав почвенного воздуха, в который входят N2, O2, CO2, летучие органические соединения, пары воды и пр. существенно отличается от атмосферного и определяется характером множества протекающих в почве химических, биохимических, биологических процессов. Состав почвенного воздуха не постоянен, в зависимости от внешних условий и времени года он может существенно меняться. Например, количество углекислого газа (CO2) в почвенном воздухе значительно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений.

Между почвенным и атмосферным воздухом происходит постоянный газообмен. Корневые системы высших растений и аэробные микроорганизмы энергично поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Избыток CO2 из почвы выделяется в атмосферу, а атмосферный воздух, обогащенный кислородом, проникает в почву. Газообмен почвы с атмосферой может быть затруднен либо плотным сложением почвы, либо ее избыточной увлажненностью. В этом случае в почвенном воздухе резко уменьшается содержание кислорода, и начинают развиваться анаэробные микробиологические процессы, приводящие к образованию метана, сероводорода, аммиака и некоторых других газов.

Кислород в почве необходим для дыхания корней растений, поэтому нормальное развитие растений возможно только в условиях достаточного доступа воздуха в почву. При недостаточном проникании кислорода в почву растения угнетаются, замедляют свой рост, а иногда и совсем погибают.

Живая часть почвы состоит из почвенных микроорганизмов и почвенных животных. Активная роль живых организмов в формировании почвы определяет принадлежность ее к биокосным природным телам – важнейшим компонентам биосферы.

1.5.1 Морфологические признаки почв

Как всякое природное тело, почва обладает суммой внешних, так называемых морфологических признаков, которые являются результатом процессов ее формирования и поэтому отражают происхождение (генезис) почв, историю их развития, их физические и химические свойства. В качестве основных морфологических признаков почвы выделяют: почвенный профиль, окраску и цвет почв, почвенную структуру, гранулометрический (механический) состав почв, сложение почв, новообразования и включения.

1.6 Классификация почв

Каждая наука, как правило, имеет классификацию объекта своего изучения, причем эта классификация отражает уровень развития науки. Поскольку наука все время развивается, то соответственно совершенствуется и классификация. Докучаев выделял 10 почвенных типов, а в дополненных современных классификациях их более 100.

По современной классификации, используемой в России, в один генетический тип объединяются почвы с единым строением профиля, с качественно однотипным процессом почвообразования, который развивается в условиях одинакового теплового и водного режимов, на материнских породах сходного состава и под однотипной растительностью. В зависимости от увлажнения почвы объединяются в ряды. Выделяются ряды автоморфных почв (т.е. почв, которые получают влагу только за счет атмосферных осадков и на которые грунтовые воды не оказывают существенного воздействия), гидроморфных почв (т.е. почв, которые находятся под значительным воздействием грунтовых вод) и переходных автоморфно-гидроморфных почв. Генетические типы почв подразделяют на подтипы, роды, виды, разновидности, разряды, а объединяют их в классы, ряды, формации, генерации, семейства, ассоциации и т.д.

1.7 Лес и почва

Почва влияет на состав, темпы роста, качество древесины, на процессы возобновления растений, служит основой классификации их местообитания. Влияние почвы существенно зависит от рельефа и горной породы. Рельеф перераспределяет влагу атмосферных осадков, тепло, свет, биологические элементы. На потребность древесных растений влияет географическое положение, богатство почвы зольными элементами. Обычно лимитирующими элементами оказываются азот и фосфор. Причинами уменьшения ареала дуба часто считают на севере кислотность почвы, на юге ее щелочные свойства. Существует еще горизонтальная расчлененность почвы внутри насаждения: деление на парцеллы. Парцеллярная структура объясняется неоднородностью состава, выпадением сухостоя, рубками ухода, болезнями. Почвы в парцеллах различаются по морфогенетическим и агрономическим показателям.

Моделирование почвы чаще всего производится по таким показателям, как доля проективного покрытия экологических групп растений, процент олиготрофов, мезотрофов, мегатрофов, мезофитов, мезогирофитов. Однако это затрудняется не только парцеллярной структурой, но и возрастными изменениями растительности, рубками ухода, изменением прироста с возрастом и другими причинами. У каждой породы свой диапазон толерантности к каждому фактору. В основном положительное влияние леса на почву заключается в увеличении ее глубины, в содержании органики, защите почвы от эрозии, сбережении влаги, смягчении микроклимата. Отрицательная роль заключается в подзолообразовании — разрушении минеральных коллоидов солями органических кислот, в выщелачивании обменных оснований, уплотнении почвы. Главная причина уплотнения — работа тяжелых машин. Выщелачивание в холодном климате происходит и без леса. В лесостепной зоне не наблюдается оподзоливания в ельниках.

Общая оценка: лес повышает плодородие почвы, извлекая и аккумулируя зольные элементы из грунта. Уничтожение леса в любых условиях приводит к оскудению почвы — заболачиванию, пересыханию, обеднению.

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Морфологическое изучение

Для определения генетической (типовой) принадлежности почв, уровня их плодородия, благоприятности для роста растений, в том числе лесных пород, необходимо провести полевое морфологическое изучение почв, а также лабораторное определение их характеристик.

Для изучения морфологического строения почв закладывается почвенный разрез. Он представляет собой прямоугольную яму шириной 70-80 см, длиной 1,5-2,0 м и глубиной не менее 150 см с отвесными стенками и ступеньками по одной из коротких сторон высотой 40-50 см и шириной 30-40 см (на длину стопы).

В начале работы дерн аккуратно срезают и складывают на расстоянии 2-3 м от будущей ямы у одной из ее боковых сторон. Сюда же выбрасывают и верхнюю часть почвенной массы. Почву нижних горизонтов выбрасывают в противоположную сторону. Копая разрез, желательно обращать внимание на то, как копается почва: на какой глубине труднее, на какой легче; где она влажная и липнет к лопате, а где очень рассыпчатая ‑ сваливается с лопаты. Все это дает предварительное представление о физических свойствах почвы. Почвенные ямы закладывают ориентируясь на рельеф и растительность. При плоском рельефе яму копают в его центральной части. На склоне – в верхней, средней и нижней части. В речной долине – на пойме, террасах и водоразделе. При смене растительных сообществ разрез следует заложить по каждой растительной группировке.

Свежий разрез тщательно рассматривают, выделяют генетические горизонты и ножом намечают их границы. Генетические горизонты обозначают общепринятыми в почвоведении индексами: А0 – лесная подстилка, или степной войлок; А1 – перегнойно – аккумулятивный, или гумусовый горизонт; А2 – подзолистый горизонт, или горизонт вымывания;

В – горизонт вмывания, или иллювиальный; С- материнская (почвообразующая) порода.

Далее каждый горизонт тщательно описывают в таком порядке: индекс горизонта; его мощность, цвет, влажность, механический состав, плотность, включения, новообразования.

Мощностью горизонта называют его толщину. Чтобы определить мощность, к верхней бровке зачищенной стенки булавкой прикрепляют сантиметровую ленту с таким расчетом, чтобы нулевое деление точно совпало с поверхностью почвы.

Цвет, или окраску, горизонтов определяют визуально: важнейшими составными частями почвы, от которых зависит ее цвет, являются: органическое вещество (гумус), оксиды железа, кварц, полевой шпат, соли, карбонаты. Гумус обуславливает появление темных оттенков черного или серого цвета; красные и буроватые тона придает окись железа; сизые, зеленоватые, голубоватые – закись железа; белесоватость обусловлена присутствием водорастворимых солей, кварца, карбонатов.

Влажность почвы определяется следующим образом: из описываемого горизонта берут небольшой образец почвы, сжимают его в руках и по результату судят о влажности почвы. По степени влажности почвы подразделяют на: сырые – при сжатии вытекает вода; влажные – вода из почвы не сочится, на руке остается мокрый след; свежие – холодит руку, почва мажется; сухие – не мажется, на ощупь кажется теплой.

По механическому составу (соотношение физического песка и физической глины) выделяют четыре разновидности почв: глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные.

Принято различать следующие разновидности почв в зависимости от процентного соотношения в них физического песка (частицы 0,01 мм) и физической глины (частицы 80%).

В полевых условиях механический состав почв приближенно определяют по внешним признакам и на ощупь, сухим и мокрым методами. При сухом методе (таблица 1) сухой комочек почвы испытывают на ощупь, кладут на ладонь и тщательно растирают пальцами. При необходимости плотные агрегаты раздавливают в ступке. Гранулометрический состав почвы или породы определяют по ощущению при растирании, состоянию сухой почвы по количеству песка.

Таблица 1 ‑ Определение механического состава почвы сухим методом

| Механический состав | Состояние сухого образца, выраженность структуры. | Ощущение при растирании Сухого образца. |

| Песок | Сыпучая масса, без комочков. | Состоит почти полностью из песка. |

| Супесь

| Комочки легко раздавливаются, округлой формы. | Преобладают песчаные частицы, мелкие частицы являются примесью. |

| Легкий суглинок

| Комочки разрушаются с небольшим усилием, округлой формы. | Преобладают песчаные частицы, глинистые частицы 20-30%. |

| Средний суглинок

| Структурные отдельности разрушаются с трудом, намечается угловатость их формы. | Песчаные частицы еще хорошо различимы, глинистых частиц примерно половина. |

| Тяжелый суглинок | Агрегаты плотные, угловатые. | Песчаных частиц почти нет, преобладают глинистые частицы. |

| Глина

| Агрегаты плотные, угловатые. | Тонкая однородная масса, песчаных частиц нет. |

Применяя мокрый метод (таблица 2), образец почвы увлажняют и перемешивают до тестообразного состояния. В зависимости от механического состава почвы или породы показатели мокрого способа будут различны. Песок не образует ни шарика, ни шнура. Супесь образует шарик, который раскатать в шнур не удается, получается только зачатки шнура. Легкий суглинок раскатывается в шнур, но последний очень непрочен, легко распадается на части при раскатывании или при взятии с ладони. Средний суглинок образует сплошной шнур, который можно свернуть в кольцо с трещинами и переломами. Тяжелый суглинок легко раскатывается в шнур, кольцо с трещинами. Глина образует длинный тонкий шнур, кольцо без трещин.

Таблица 2 – определение механического состава почвы методом раскатывания (по Н.А.Качинскому)

| Механический состав | Виды образца в плане после раскатывания |

| Шнур не образуется - песок |

|

| Зачатки шнура – супесь |

|

| Шнур дробится при раскатывании - легкий суглинок |

|

| Шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается – средний суглинок |

|

| Шнур сплошной , кольцо с трещинками – тяжелый суглинок

|

|

| Шнур сплошной, кольцо цельное – глина

|

|

Под структурой почвы понимают ее способность распадаться на отдельные комочки различной величины и формы. Структуру почвы определяют по характеру отдельных комочков, на которые она распадается при легком разминании в руках, а также при выбрасывании почвенной массы из ямы. Для различных горизонтов почв характерна определенная структура: зернистая структура характерна для гумусового горизонта черноземов, ореховая - для горизонта B подзолистых и серых лесных почв, пластинчатая ‑ для горизонта А2 этих же почв; столбчатая ‑ для горизонта вмывания солонцов.

Под сложением почвы понимают ее плотность и пористость. Принято различать почвы очень плотные, когда почва не поддается лопате, плотные – почва с трудом поддается действию лопаты; рыхлые – лопата легко входит в почву, которая при выбрасывании рассыпается на отдельные комочки; рассыпчатые – почва обладает сыпучестью.

Новообразования — скопления веществ, образующиеся в почве в процессе её формирования.

Включениями называются предметы, чисто механически вовлеченные в основную массу почвы и, как правило, не связанные с почвообразованием. К включениям относят: раковины, кости животных, валуны, гальку.

2.2 Изучение химического состава почвы

Анализ водной вытяжки. Этот анализ является одним из основных приемов при исследовании химического состава почв. Мы произвели сокращенный анализ водорастворимых веществ, при котором определили:

- содержание хлорид-ионов

- содержание сульфат-ионов

- содержание карбонатов.

2.2.1 Определение хлорид-ионов

Анализ представляет собой качественное определение хлорид-иона. Основано на образовании нерастворимого белого творожистого остатка при взаимодействии хлоридов с азотнокислым серебром

NaCl +AgNO3 =AgCl![]() + NaNO3

+ NaNO3

Для определения хлорид-ионов в пробирку берут 5 мл водной вытяжки, подкисляют 2-3 каплями 20 % раствора азотной кислоты, прибавляют несколько капель 5 % раствора азотнокислого серебра, перемешивают и по величине осадка устанавливают объем вытяжки (таблица 3).

Таблица 3 ‑ Объем водной вытяжки для определения хлорид-ионов в зависимости от показателей качественной пробы

| Вид осадка | Содержание Cl‑ | Количество мл вытяжки для анализа | |

| в мл на 100 мл вытяжки | в г на 100 г почвы (%) | ||

| Большой хлопьевидный осадок | 10 | десятые доли | 5 |

| Сильная муть | 5-10 | сотые доли | 25 |

| Опалесценция | 1-0,1 | тысячные доли | 50 и больше |

2.2.2 Определение сульфат-ионов

Метод качественно-количественного определения сульфат - ионов основывается на образовании белого мелкокристаллического осадка нерастворимого в воде и кислотах при взаимодействии сульфатов с раствором хлористого бария

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4![]() + 2NaCl

+ 2NaCl

В пробирку берут 5 мл водной вытяжки, подкисляют 2-3 каплями 10 % соляной кислоты, прибавляют 2-3 капли 10% раствора хлористого бария, перемешивают и кипятят в течение одной минуты. По величине осадка устанавливают объем вытяжки для анализа (таблица 4).

Таблица 4 ‑ Объем водной вытяжки для определения сульфат – иона в зависимости от показателей качественной пробы

| Вид осадка | Содержание SO42‑ | Количество мл вытяжки для анализа | |

| в мл на 100 мл вытяжки

| в г на 100 г почвы (%) | ||

| Большой осадок, быстрооседающий на дно | 50 | десятые доли | 5 |

| Муть, появляющаяся сразу | 10-1 | сотые доли | 25 |

| Медленно появляющаяся слабая муть | 1-0,5 | тысячные доли | 50 и больше |

2.2.3 Полевое определение содержания карбоната кальция (CaCO3) в почвах при помощи 10 % раствора соляной кислоты (HCl)

Определение содержания карбоната кальция (CaCO3) в почвах в полевых условиях выполняется с помощью 10 % HCl (таблица 5). Раствор кислоты с помощью пипетки капают на кусочек почвы, взятый из определенного горизонта в почвенном разрезе. При наличии карбонатов во время взаимодействия с кислотой происходит выделение СО2.

CaCO3+2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑

Таблица 5 ‑ Полевое определение содержания карбоната кальция (CaCO3) в почвах при помощи 10% раствора соляной кислоты (HCl)

| Почва | CaCO3, % | Звуковые эффекты | Визуальные проявления |

| Некарбонатная | нет | нет | |

| Очень слабокарбонатная | 0,5 – 1 | едва слышны | нет |

| Слабокарбонатная | 1-2 | Умеренно слышны | Едва видимое слабое вскипание |

| Умеренно карбонатная | 2-5 | Отчетливо слышны | Вскипание хорошо заметно |

| Карбонатная | 5-10 | Легко слышны | Умеренное вскипание, пузырьки достигают 3 мм |

| Сильнокарбонатная | 10 | Легко слышны | Сильное общее вскипание; легко различимые крупные пузырьки |

По характеру взаимодействия судят о содержании карбонатов в почве. Определение содержания карбоната кальция (CaCO3) важно для установления необходимости известкования почв и норм внесения извести (или доломитовой муки) для понижения кислотности почвы. Наличие вскипания после поливания почвы 10 % соляной кислотой говорит о том, что почва в известковании не нуждается.

2.3 Биоиндикация

Биоиндикация – оценка состояния окружающей среды по реакциям живого организма. Эта реакция позволяет оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих биологический смысл. Для биоиндикации используются растения и животные (таблицы 6-8). Они обладают различной устойчивостью к антропогенным воздействиям. Растения служат хорошим показателем изменения среды антропогенными загрязнениями.

Таблица 6 ‑ Биоиндикаторы глубины залегания грунтовых вод

| Глубина грунтовых вод, см | Биоиндикаторы |

| 0-10 | Осока дернистая, осока пузырчатая, тростник |

| 10-50 | Осока лисья, осока острая, вейник Лангсдорфа |

| 50-100 | Таволга вязолистная, конореечник, манник |

| 100-150 | Полевица белая, овсяница луговая, чина луговая. |

| Более 150 | Костер безостый, клевер луговой, подорожник большой, пырей ползучий. |

Таблица 7 ‑ Биоиндикаторы влажности почв

| Местообитание | Биоиндикаторы |

| Сухое местообитание | Ксерофиты (сухолюбы) – кошачья лапка, ястребинка волосистая, очиток, душица. |

| Обеспеченные влагой места | Мезофиты – большая часть луговых трав: тимофеевка, лисохвост луговой. пырей ползучий. |

| Влажные, иногда сырые почвы | Гигрофиты (влаголюбы) – белозор, калужница, камыш лесной, сабельник болотный. |

Таблица 8 ‑ Биоиндикаторы плодородия почв

| Плодородие почвы | Биоиндикаторы | |

| на лугах | в лесах | |

| Очень высокое | чина луговая, костер безостый, таволга, осока | малина, крапива, Иван-чай, таволга, чистотел |

| Умеренное (среднее) | овсяница луговая, лисохвост луговой. | майник двулистный, медуница, дудник, грушанка |

| Низкое | белоус, ситник нитевидный, | сфагновые мхи, лишайники |

2.3.1 Дождевые черви (Lumbricus terrestris L.) как объект биоиндикации

Дождевые черви, несомненно, самая известная группа почвенных животных. Численность их во всех влажных биотопах умеренной полосы велика, а по биомассе они всегда занимают одно из первых мест. В то же время трудно вообразить группу, у которой было бы столько врагов. Дождевыми червями питаются птицы, кроты, личинки мух, слизни, землеройки, жабы, хищные многоножки и многие другие. В нашей стране насчитывается около 100 видов дождевых червей.

Нетрудно различать среди червей представителей таких экологических групп, как обитатели подстилки (относительно мелкие, пигментированные, несколько уплощенные) и обитатели глубоких слоев почвы (более крупные цилиндрические, слабо пигментированные или бесцветные). Соотношение этих групп меняется в зависимости от почвенно-растительных условий. У нас наиболее обычен вид Lumbricus terrestris L., достигающий 10-30 см длинны.

Дождевые черви роют в почве норки, вбуравливаясь головным концом, а затем расширяя его. Если почва настолько плотная, что не может быть впрессована в стенки хода, черви пропускают землю через кишечник, а часть выбрасывают на поверхность. Ходы червей используются многими другими животными, в частности их врагами. Используют эти ходы и растения, проникая таким путем корнями в более глубокие горизонты.

В наиболее благоприятных условиях (чаще всего таковыми являются широколиственные леса) численность дождевых червей достигает 500-800 экземпляров на 1 м2, а биомасса до 290 г/ м2; наиболее обычны показатели биомассы от 40 до 120 г/ м2.

Дождевые черви, если соленость почвы в течение длительного срока превышает 0,07 М, встречаются редко. Они реагируют в основном на катионы солей; также черви не переносят рН ниже 4,4.

2.3.2 Выращивание саженцев ореха черного (Juglans nigra L.) и акации белой (Acacia alba L., Robinia pseudoacacia L.) в лесном хозяйстве ст.Советской Новокубанского р-на

В 2010г мы высадили саженцы ореха черного(Juglans nigra L.) и акации белой (Acacia alba L., Robinia pseudoacacia L.) на участке №1 и №2 по 50шт. на каждом участке, учет прижившихся растений будет сделан летом 2011г (приложение III).

Саженцы древесных и кустарниковых пород, выращиваемые в школьном отделении питомника, используют для озеленения городов и населённых мест, создания лесных культур и защитных насаждений. Продолжительность выращивания саженцев в питомнике определяется биологическими особенностями пород и целевым назначением. Как правило, саженцы выращивают для лесных культур 2 – 3 года, для защитного лесоразведения 2 – 4 года, для целей озеленения 2 – 3 года (кустарники), 6 – 12 лет и более (древесные породы).

При выращивании саженцев проводят 1 – 3 пересадки растений с постепенным увеличением площади питания. Для этой цели организуют соответственно первую, вторую и третью школы. В первую школу высаживают 1 – 2-летние сеянцы, реже – укоренные черенки с расстоянием между рядами 0,8 м и размещением в ряду через 0,5 м. Во вторую школу высаживают 3 – 4-летние саженцы с размещением 1 × 1 или 1,5 × 1,5 м, а в третью школу – 6 – 8-летние саженцы с размещением 3 × 2 м.

Орех черный (Juglans nigra L.) родина Северная Америка. Принадлежит к числу наиболее ценных для зеленого строительства древесных пород. Растет в широколиственных лесах, в горах на плодородных и влажных почвах. Красивое, мощное дерево до 50 м высотой. Крона широкораскидистая и ажурная, с мощными серыми ветвями. Плоды крупные, зеленые, многочисленные, в эффектных гроздьях. Растения ветроопыляемые. Мужские цветки собраны в многоцветковые сережки у основания растущих побегов, женские одиночные или по 2-3 на концах побегов. Растут быстро, требовательны к плодородию и влажности почвы. Страдают от сильных ветров, которые повреждают крупные листья, снижая декоративность растений. Пересадку переносят плохо, так как имеют глубокую, стержневую корневую систему. Размножаются семенами. Хорошо развивается лишь на глубоких, питательных почвах, мирится с непродолжительным затоплением.

Пригоден для быстрого создания монументальных групп, небольших чистых и смешанных массивов. Весьма эффектен в одиночной посадке, аллеях, при обсадке дорог и водоемов. В культуре с 1750 года

Акация белая (Acacia alba L., Robinia pseudoacacia L.) Дерево семейства бобовых (Fabaceae), до 25-30 м (в среднем 12 м) высоты, с раскидистой кроной, толстой, темной, глубокобороздчатой корой. Акация белая имеет очень мощную корневую систему, корни которой проникают на глубину до 20 и более метров. Листья непарноперистые, на коротких черешках, которые в направлении к ветви видоизменяются в хрящевидные ложные влагалища. Лист составляет от 4 до 8 пар эллиптических, светло-зеленых, мягких, цельнокрайних листочков. Шипы (видоизмененные листья) — крепкие, деревянистые, с очень острым концом, серповидные. Цветки многочисленные, ароматные, белые, крупные, в повислых кистях. Плод — плоский боб до 10 см длины, с семенами темной окраски. Цветет в мае — июне, плоды созревают в сентябре и остаются висеть на дереве всю зиму. Продолжительность жизни — до 50 лет и более, растение малотребовательно к плодородию и влажности почвы, основным лимитирующим фактором является механический состав. Наиболее хорошо растение развивается на легких и средних суглинках. Растет вдоль дорог, в садах и парках. Родина — Северная Америка, где встречается в северо-восточных и северных штатах от Пенсильвании до Дакоты, Айовы, Монтаны и Оклахомы. В 1804 году семена этого растения были впервые высажены в России, в 1813 году оно появилось в Крыму в Никитском ботаническом саду.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Морфология лесных почв станицы Советской

Для изучения морфологических свойств почвы были заложены почвенные разрезы в глубине леса (участок № 1) и на окраине леса (участок № 2).

Описание почвенных разрезов

Участок № 1 (в глубине леса)

Рельеф-равнина, угодье-лес. Основные породы: граб, дуб черешчатый, вяз, орех черный.

А0 (0-4 см) лесная подстилка из листьев граба, дуба черешчатого, вяза, травянистой растительности.

А1 (4-25 см) темно-серый, сырой, среднесуглинистый, комковато-зернистый, рыхлый, множество корней, червоточины, переход хорошо различим..

А2 (25-53 см) темно-серый, влажный, среднесуглинистый, зернисто-ореховый, среднеуплотненный, много корней, червоточины, переход постепенный.

АB (53-79 см) буровато-темно-серый, влажный, среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, среднеуплотненный, корней немного, переход постепенный.

B1 (79-118 см) серовато-бурый, свежий, среднесуглинистый, плотный корней мало, переход постепенный.

B2 (118-160 см) серовато-бурый, свежий, среднесуглинистый, среднеуплотненный, непрочно-глыбистый, карбонатная плесень, переход постепенный.

C (160-200 см) палево-бурый, свежий, глинистый, бесструктурный, плотный, встречаются белоглазки и журавчики.

Участок № 2 (на окраине леса)

Рельеф-равнина, угодье-лес. Основные породы: граб, дуб черешчатый, вяз, орех черный.

А0 (0-4 см) лесная подстилка из листьев граба, дуба черешчатого, вяза, травянистой растительности.

А1 (4-24 см) темно-серый, влажный, среднесуглинистый, комковато-зернистый, рыхлый, много корней, червоточины, много включений (в том числе и бытового мусора), переход хорошо различим.

А2 (24-50 см) темно-серый, свежий, среднесуглинистый, зернисто-ореховый, среднеуплотненный, много корней, червоточины, много включений, переход постепенный.

АB (50-75 см) буровато-темно-серый, свежий, среднесуглинистый, ореховато-глыбистый, среднеуплотненный, корней мало, переход постепенный.

B1 (75-116 см) серовато-бурый, свежий, среднесуглинистый, плотный корней очень мало, переход постепенный.

B2 (116-159 см) серовато-бурый, свежий, среднесуглинистый, плотный, непрочно-глыбистый, карбонатная плесень, переход постепенный.

C (159-200 см) палево-бурый, свежий, глинистый, бесструктурный, плотный, встречаются белоглазки и журавчики.

Исследование почвенных разрезов показало, что почва с участка № 1 (в глубине леса) более благоприятна для саженцев по своим морфологическим свойствам, таким как плотность, влажность, структура и т. д.

3.2 Изучение химического состава лесной почвы станицы Советской

3.2.1 Определение хлорид-ионов

Качественное определение содержания хлоридов в почве пробных участков было выполнено в водной вытяжке при соотношении почва: вода равно 1:5 путем взаимодействия с раствором нитрата серебра в соответствии с методикой (Приложение I).

Результаты анализа свидетельствуют, что почвы различались между собой по содержанию хлорид-ионов. При взаимодействии вытяжки из почвы участка № 1 с реагентом AgNO3 образовалась сильная муть. Количество осадка составило 5-10 мл на 100 мл вытяжки. Это соответствует содержанию Cl‑ , оцениваемому сотыми долями процента. То есть содержание иона является умеренным.

При выполнении такой же операции с вытяжкой из почвы участка № 2 образовался большой хлопьевидный осадок; его количество составило более 10 мл на 100 мл вытяжки. Это соответствует содержанию хлоридов, оцениваемому десятыми долями процента, отвечает повышенному содержанию иона.

3.2.2Определение сульфат-ионов

Качественно-количественный анализ почв на содержание сульфатов проводили по приведенной выше методике взаимодействием водной вытяжки с раствором хлористого бария.

Результаты анализа позволяют заключить, что почвы участков характеризуются разным содержанием сульфат-ионов. При реакции водной вытяжки из почвы участка № 1 с BaCl2 медленное появление слабой мути. Количество образовавшегося осадка составляло 0,5-1,0 мл на 100 мл вытяжки, соответствует содержанию сульфатов в тысячных долях процента.

Взаимодействие водной вытяжки из почвы участка № 2 с реагентом сопровождалось моментальным образованием сильной мути. Количество образовавшегося осадка равнялось 1-10 мл на 100 мл вытяжки. Это отвечает содержанию сульфат-ионов, оцениваемому десятыми долями процента.

3.2.3. Полевое определение содержания карбоната кальция (CaCO3) в почвах при помощи 10% раствора соляной кислоты (HCl)

Для определения содержания карбонатов в исследуемых почвах были отобраны кусочки почвы, прикапывали на них 10 % раствор соляной кислоты и наблюдали реакцию. Почвы обоих участков характеризуются одинаковым содержанием этих соединений. Судя по реакции, почвы карбонатны с поверхности. В обоих случаях при взаимодействии образцов почвы с кислотой отчетливо были слышны звуковые эффекты, а вскипание было хорошо заметно. Такая реакция характерна для умеренно карбонатных почв и соответствует содержанию CaCO3 равному 2-5 %.

Таким образом, результаты анализа водной вытяжки, а также определение карбонатности свидетельствует, что почва на окраине леса отличается более высоким содержанием водорастворимых солей, что может неблагоприятно сказаться на произрастании саженцев. При повышенном их содержании наблюдается нарушение физиологических процессов в растениях, что может в конечном итоге привести к их гибели. Особенно чувствительны к засолению молодые растения. Сравнительный анализ результатов исследований позволяет заключить, что более благоприятные условия для выращивания саженцев имеют место на участке № 1 в глубине леса.

3.3 Характеристика экологического состояния лесных почв станицы Советской по наличию дождевых червей (Lumbricus terrestris L)

Были изучены условия жизни дождевых червей и их влияние на почвообразование. Исследование проводилось в лесу близь ст. Советской Новокубанского района Краснодарского края. Площадки площадью метр на метр закладывались на двух участках в равных количествах по шесть на каждом участке (в глубине и на окраине леса). Заложенные площадки перекапывались, глубиной примерно на штык лопаты, после чего проводился количественный учет червей, и определялась их общая масса (Приложение I).

Исследованиями установлено, что почва на окраине леса маловлажная и сильно уплотнена, содержит большое количество гальки; грунтовые воды залегают ниже 150 см. Черви на этом участке обнаружены в небольшом количестве ‑ 65 штук. Животные отличались небольшими размерами; их общая масса составила 119г.

В глубине леса почва характеризовалась более высоким уровнем влажности и меньшей уплотненностью по сравнению с почвой участка на окраине леса. Грунтовые воды залегали на глубине более 100 см. На этих пробных площадках было обнаружено 118 червей. Они были среднего и большого размера; их общая масса равнялась 239 г.

Можно сделать вывод, что почва участка № 1 по своим качествам, таким как плодородие, обеспеченность влагой и др. более благоприятна для растений, чем почва с участка № 2. В глубине леса было найдено больше червей, поэтому почва с участка № 1 будет более рыхлой, а следовательно, будет лучше аэрироваться. На рост, развитие, размножение червей влияет состав и свойства почвы; её загрязненность и практическая деятельность человека.

ВЫВОДЫ

1.Изучение почвенных разрезов показало, что в глубине леса почва более рыхлая, влажная, содержит меньше различных включений по сравнению с почвой на окраине. По механическому составу почвы обоих участков являются средним суглинком.

2. Почва в глубине леса содержит ионы: Cl‑, SO42‑, CO32‑ в умеренном количестве, что благоприятно для выращиваемых саженцев.

3. Биоиндикация подтвердила, что почва с участка №1 (в глубине леса) более плодородна и обеспечена влагой, чем почва с участка № 2 ( на окраине леса). Самая большая численность дождевых червей в глубине леса. Это также свидетельствует о плодородии почвы. На рост, развитие, размножение червей влияет состав и свойства почвы; её загрязненность и практическая деятельность человека.

4. Проведенные исследования показали, что наиболее благоприятные условия для высадки деревьев в глубине леса, там, где проведена санитарная рубка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения, М., МГУ, 1995.

Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2007г». – Краснодар: ГУ ЭСАЗ АКН, 2008.

Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учебник для вузов – М.: ВЛАДОС, 1999.

Добровольский Г.В. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы: функционально-экологический подход / Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин.- М.: Наука, 2000.

Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас – определитель беспозвоночных. – М.: Просвещение, 1991.

Кузнецов М.Г., Глазунов Т.П. Эрозия и охрана почв – М., 1996.

Почвоведение. Под ред. И.С. Кауричева – М.: Колос, 1975. – С. 145-147.

Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство. – М., 2008.

Соляник Г.М. Морфология почв: Метод. Указания к практ. занятиям по курсам “Почвоведение” и “География почв”/ Сост. Г.М. Соляник; КубГУ Краснодар, 1994.

Штомпель Ю.А. Практикум по почвоведению – Краснодар, 2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фото 1 – Изучение физико – морфологических свойств почвы

Фото 2 – Изучение химического состава почвы

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Фото 3 – Внешний вид дождевого червя (Lumbricus terrestris L)

Фото 4 – Сбор дождевых червей с участка №2 четвертой площадки

ПРИЛОЖЕНИЕ III

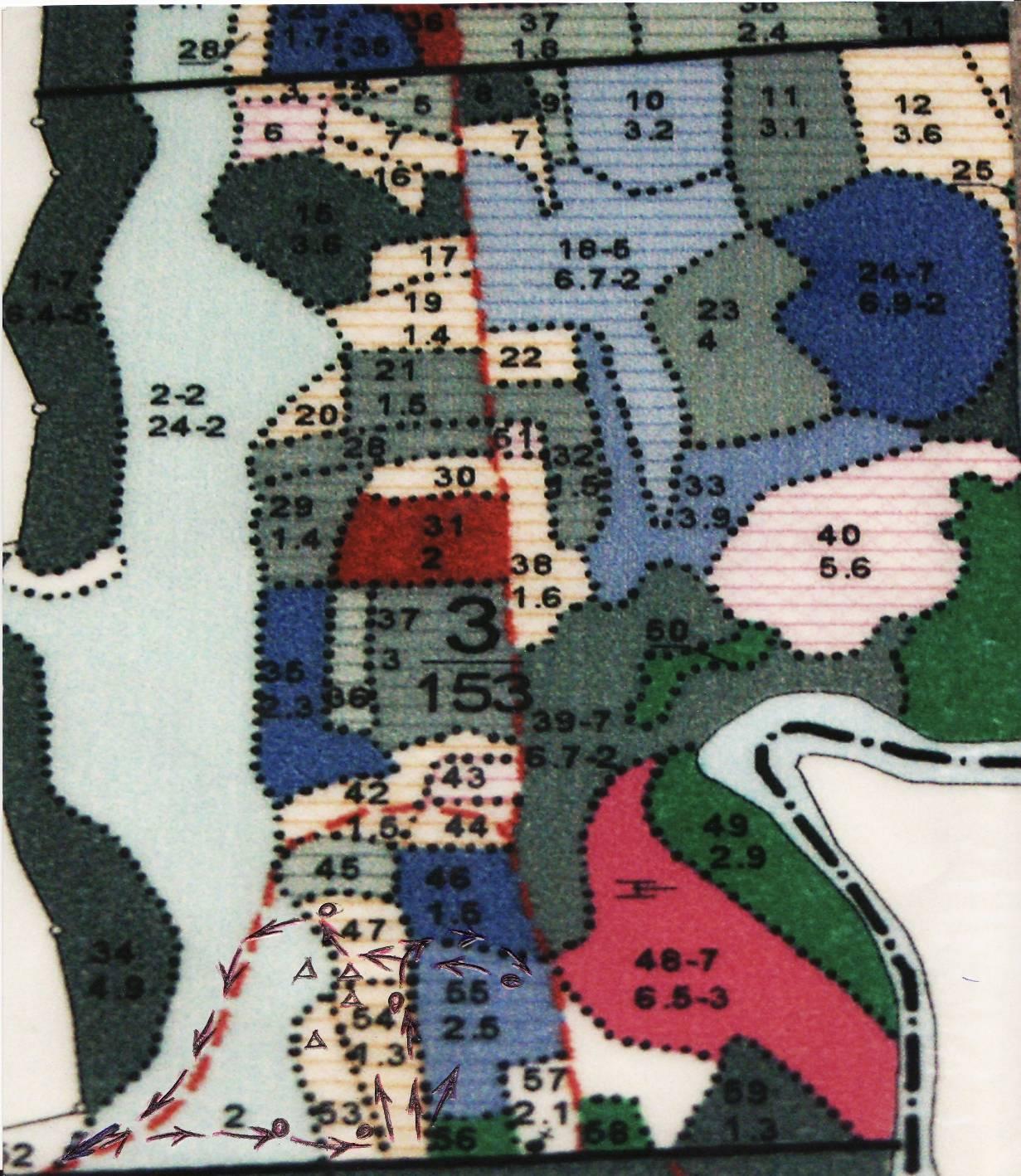

Условные знаки:

н аправление движения по экологической тропе

аправление движения по экологической тропе

о становки на экологической тропе

становки на экологической тропе

м еста благоприятные для высадки деревьев

еста благоприятные для высадки деревьев

Рисунок 1 – Карта Советского лесного хозяйства

41