СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Научно- исследовательская работа "Демографическая ситуация села Забеловка"

Научно - исследовательская работа на тему "Демографическая ситуация села Забеловка"

Просмотр содержимого документа

«Научно- исследовательская работа "Демографическая ситуация села Забеловка"»

КГУ «Забеловская средняя школа»

Научно – исследовательская работа

«Демография. Демографическая ситуация Казахстана на примере села Забеловка Житикаринского района Костанайской области. Пути решения»

Направление: краеведение

Автор работы:

Иманбаева Айнур

10 класс

Научный руководитель:

Жунусова

Гульмира Сансызбаевна

2013 год

Содержание.

Гипотеза,цели и задачи исследования.

Введение…………… …………………………………………………..Стр

Основная часть.

2.1.Демография. Понятие, история становления науки…………………Стр

2.2. Современная демографическая ситуация в Казахстане …………Стр

2.3. Демографическая политика в Казахстане………………………Стр

Исследовательская часть

3.1. Исследование демографической ситуации в селе Забеловка Житикаринского района Костанайской области……………………………Стр

4.Заключение………………………………………………………………..Стр

5.Список использованной литературы ………………………………….Стр

6.Приложения:

Приложение№1: «Возрастной состав населения»……………… …...Стр

Приложение №2: «Половой состав населения» ………………… …Стр

Приложение №3: «Соотношение семей по количеству детей»……….Стр

Гипотеза,цели и задачи исследования.

В ходе проведения исследования была выдвинута гипотеза о том, что демографическая ситуация в Республике Казахстан Ожидаемыми результатами реализации Концепции, по словам Г.Абдыкаликовой, являются увеличение числа и процента семей, имеющих трех и более детей; снижение материнской смертности к 2020 году до 15 случаев на 100 тысяч родившихся живыми (в 2008 - 33,7 случаев), снижение младенческой смертности - до 12 случаев на 1000 родившихся (в 2008 - 20,9 случаев), сокращение разницы в продолжительности жизни женщин и мужчин с 10,5 лет в 2008 году до 8 лет к 2020 году, увеличение реального размера семейных пособий, наличие государственной жилищной политики для молодых семей, достижение соответствия статуса инвалидов в Казахстане международным стандартам и правилам по обеспечению равных возможностей инвалидов, поддержание миграционного прироста, в том числе за счет реализации программы привлечения соотечественников.

Цель: изучить демографическую ситуацию в селе, довести до односельчан результаты исследования.

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

Изучить и проанализировать литературу по теме;

Обратиться в акимат за сведениями о населении деревни;

Проанализировать полученные сведения, результаты представить в виде графиков, диаграмм ит.д.;

Сделать выводы по работе.

II.Введение

Демография (др. греч. δῆμος — народ, др. греч. γράφω — пишу) — наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических, природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их улучшению.

Демографией иногда называют вид практической деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве населения.

Демографические исследования служат для разработки демографической политики, планирования трудовых ресурсов и пр.

Демография любого государства напрямую влияет на работу и развитие ее экономики и политики как внутри, так и за пределами страны. Демографически сильные государства, всегда и во все времена влияли на судьбы соседних стран, континентов и мира. Самая населенная страна мира, Китай, за счет своего количества населения стала тем Китаем, которая есть на данный момент. Количественный фактор, рано или поздно, переходит в качественный фактор. Казахстан, чтобы сохранить свою территориальную целостность и безопасность, должен по максимуму увеличить свое население, как за счет внутреннего резерва (увеличение рождаемости и уменьшение смертности), так и за счет внешнего резерва (этнических казахов). Есть еще один резерв; это те народы, которые живут в других государствах, являются близкими по многим параметрам к казахскому народу, и которые хотят жить в Казахстане. В Китае, России, Венгрии, Турции, Иране, Афганистане, Ираке проживают многие тюркские этносы, которые хотели бы жить в Казахстане. Например, ногайский народ - очень близкий этнос казахскому народу, в свое время писали письма к руководству Казахстана, о помощи в переселении в РК. Также писали кипчаки из Венгрии, которые хотели поближе познакомиться с нашим народом, по возможности жить в нашей стране, так как их предки в свое время уехали из наших краев и земель. Их миллионы и они схожи с казахами по языку, вере. Они легко ассимилируются в нашей среде. Это лучший вариант, чем китайская демографическая экспансия из Востока. Китай демографически присутствует в большом количестве в странах Юго-Восточной Азии, Северной Америки. В будущем они направят свой взор, если уже не направили в сторону севера (России) и запада (в первую очередь, это Казахстан). Казахстан, имея огромную территорию (девятую в мире), имеет малочисленное население. Так сложилась судьба, что в 20 веке казахский народ не умножал свое население, как многие соседи, а терял в большом количестве, к тому же потерял элиту и цвет нации!

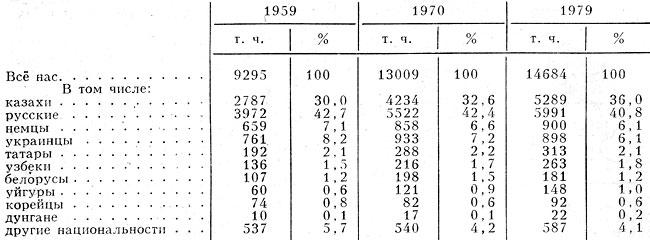

Если бы не было бы трагических событий, произошедших с нашим народом в 20 веке, то казахов в Казахстане проживало бы более 50 млн., не было бы проблем с единством народа и употреблением государственного языка, самосознанием народа. В начале 20 века казахи по своей численности превосходили турков в Малой Азии, и персов в Иране. Сейчас население Турции и Ирана более 70 млн., а мы даже не можем увеличить свое население до 20 млн. И у этих перечисленных стран нет тех проблем с развитием и употреблением государственного языка (символом государства), самоидентификацией и единством, которые существуют в нашей стране. Они за счет своего количественного фактора, ведут более уверенную политику, чем наша страна. В результате голода 1931-32 годов, а также активной миграции за пределы Казахстана, удельный вес казахов, составлявших в 1926 году 57,1 % от всего населения республики, снизился в 1939 до 38 %, а в 1959 году доля казахов не превышала 30 %. В 1970 году в Казахстане проживало 13 млн. чел., в том числе 4,2 млн. составляли казахи и 5,5 млн. — русские. В 1979 году из 14,7 млн. жителей казахов насчитывалось 5,3 млн., а русских — 5,9 млн. человек.

Перепись населения 2009 в Казахстане - вторая, после обретения суверенитета. Предварительные официальные результаты переписи были опубликованы 4 февраля 2010 года на сайте казахстанского Госкомстата. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 2009 года составила 16.004,8 тыс. человек, увеличившись на 1.022,9 тыс. (на 6,8%) человек по сравнению с переписью 1999 года.

Первые, самые предварительные итоги переписи были объявлены в апреле 2009 года главой правительства Казахстана Каримом Масимовым, при этом численность населения составила 16 млн. 305 тыс., а доля казахов в населении страны составила 67% (около 11 млн. чел.). 1 сентября 2009 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу страны назвал новую оценку доли казахов - 65% (около 10,7 млн. чел.). Предварительные итоги переписи стали известны лишь 4 февраля 2010 года, после резкого требования Назарбаева обнародовать хотя бы предварительные результаты. Согласно этим результатам общая численность населения страны составила 16004,8 тыс. человек (т.е. ровно на 300 тыс. меньше чем объявлялось ранее), а доля казахов во всём населении составила 63,1% (или 10,1 млн. чел). В следующей таблице указана численность всех национальностей, насчитывавших не менее 170 тыс. человек, по состоянию на 1989, 1999, 2009 и 2010 гг. [1]

Перепись зафиксировала тенденцию к росту числа жителей Казахстана, сменившую период падения 2000 годов. Это объясняется сокращением эмиграции европейских этносов, увеличением темпов роста численности казахов (с +22,9% в 1989-1999 до +26,2% за 1999-2009 года) и сокращением темпов убыли русских (-15,3% за период между 1999-2009) и немцев (-49,6%). Самыми многочисленными национальностями по итогам переписи являются, как и раньше, казахи (10,1 млн.) и русские (3,8 млн.). Доля казахов после переписи 2009 года в населении страны 63,1% (53,4% в 1999 г.), русских – 23,7% (30,0%), узбеков – 2,8% (2,5%), украинцев – 2,1% (3,6%), уйгур – 1,4% (1,4%), татар - 1,3% (1,7%), немцев – 1,1% (2,4%), других этносов – 4,5% (5,0%). В результате неравномерной динамики естественного движения, а также величины и направленности миграций у разных этнических групп украинцы уступили 3-е место узбекам, а немцы - татарам и уйгурам.

Численность казахов в первом десятилетии 2000-х гг. продолжала быстро расти. По сравнению с 1999 г. количество увеличилось на 1/4, а по сравнению с 1989 г. – более чем в полтора раза. Если накануне распада СССР в Казахстане проживало 6,5 млн. казахов, то в конце 1990-х гг. – 8 млн., в 2009 г. их численность составила 10,1 млн., а на начало 2010 г. численность казахов составила 10,3 млн. Такой прирост населения был обусловлен высокой рождаемостью и низкой смертностью казахов. По данным казахстанской статистики за 2009 г. уровень рождаемости среди казахов составил 28, смертности – 7, а естественного прироста – 21 чел. на 1000 населения. Кроме того, численность казахов возрастала в результате миграционного прироста. Во многом это было следствием активной политики по репатриации оралманов – казахов, проживавших в странах СНГ и дальнего зарубежья. Помимо казахов быстро увеличивалась и численность второго по демографическому потенциалу этноса Казахстана – узбеков. В 1989 г. их насчитывалось 331 тыс., в 1999 г. – 371 тыс., в 2009 г. –457 тыс., в 2010 г.- уже 470 тыс. Причем по уровню естественного прироста в последние годы они заметно опережают казахов. Рождаемость среди узбеков в 2009 г. составила 34, смертность – 6, а уровень естественного прироста – 28 чел. на 1000 населения, что на 1/3 выше соответствующих показателей у казахов. Большинство из них (свыше 80%) проживают на территории, граничащей с Узбекистаном Южно-Казахстанской области, где они образуют компактные районы расселения около Шымкента, Туркестана и Сайрама.

Численность европейского населения Казахстана продолжила сокращаться, хотя и не так быстро, как в предыдущие годы. Количество русских в 1999-2009 гг. уменьшилось почти на 700 тыс. человек, а по сравнению с 1989 г. – на 2,3 млн. К началу 2010 г. их насчитывалось около 3,7 млн. чел., что в полтора раза меньше, чем накануне распада СССР. Тем не менее, русские пока остаются вторым по численности народом Казахстана, составляя немногим менее 1/4 (23,3%) его населения. Еще быстрее сокращается число украинцев, уменьшившееся за последнее десятилетие почти на 40%. Если в 1999 г. их насчитывалось 547 тыс., то в 2010 г. – только 323 тыс. Но наиболее впечатляющими темпами сокращается немецкое население, численность которого за десять лет снизилась в два раза, а по сравнению с 1989 г. – более чем в пять раз. Накануне распада СССР в Казахстане проживало почти 950 тыс. немцев, являвшихся третьим по численности народом республики, в конце 1990-х гг. – 354 тыс., а к 2010 г. их осталось всего 178 тыс. Примечательно, что сокращение европейского населения в последние годы почти не связано с отрицательными показателями его естественного прироста и вызвано, прежде всего, миграционным оттоком. Сокращение естественной убыли европейского населения Казахстана во многом напоминает развитие демографической ситуации в России и связано, главным образом, с адаптацией населения к новым, экономическим условиям, в связи с чем, рождаемость начинает приближаться к показателям последних десятилетий советского периода.

В этих непростых условиях Казахстан в ближне- и среднесрочной перспективе почти наверняка столкнется с продолжением, а возможно – и усилением миграционного оттока европейского населения. Чтобы это компенсировать, надо перевезти в Казахстан по максимуму тех этнических казахов из-за рубежа, которые хотели бы жить, и связать свою судьбу с этой страной, но не могут переехать самостоятельно.

По прогнозам казахстанских аналитиков только по программе переселения соотечественников в Россию из Казахстана может переселиться до 1 млн. человек, что составляет около 1/4 всего русского населения республики. Причем большая часть русских пока переселяется в Россию вне этой программы.

Доля неказахского населения страны неуклонно сокращается с момента провозглашения независимости. Тому есть несколько причин:

Высокая рождаемость среди сельских казахов (естественный прирост составляет более 200 тыс. в год)

По специальной программе репатриаций в страну ежегодно прибывает более 100 тыс. казахов, всего в сопредельных странах проживает более 5 млн. казахов (каждый третий казах остался за пределами казахстанской границы). С 2010 года правительство РК намерено ввозить и размещать в стране ежегодно 100 тыс. казахов. В целом за 30 лет по программе репатриации в страну должны прибыть как минимум 3 млн. казахов.

Низкая рождаемость других этносов и их эмиграция из страны на историческую родину.

В результате этого процесса, в течение двух-трех десятилетий удельный вес казахов может составить 70-80% населения Казахстана, приблизившись к уровню соседних республик Средней Азии, а русские, численность которых накануне распада СССР была сопоставимой с титульным этносом, окончательно займут место этнического меньшинства. Как следствие, этнический облик Казахстана будет все более азиатским, точнее тюркским, а конфессионально – мусульманским. Все факты говорят о том, что к следующей национальной переписи Казахстана в 2019 году, Казахстан будет мононациональной и моноконфессиональной страной. А количество, рано или поздно переходит в качество, примером может послужить Япония и Китай, где японцев 99% и ханьцев 93% от общего количества населения страны. Чтобы не изменился количественный и качественный состав населения страны, компетентные органы должны контролировать внешнюю миграцию в Казахстане. Миграционная политика должна быть справедливой, но жесткой для нарушителей извне!

Плотность населения соседних с Казахстаном стран очень высокая по сравнению с нашей страной. И хотим мы того или нет, миграционный поток в нашу страну будет идти; наша задача контролировать этот поток, чтобы он не выходил за рамки и не угрожал нашей национальной безопасности.

При этом плотность населения Казахстана, граничащего с перенаселенным Китаем, Средней Азией, и расположенного недалеко от демографически избыточных государств Среднего Востока и Южной Азии, остается самой низкой на территории СНГ и по данным на 2010 г. составляет всего 6 чел. на 1 кв. км. Учитывая сравнительно невысокие по сравнению с другими азиатскими странами темпы прироста населения, Казахстан по-прежнему будет испытывать его нехватку, которая в связи с эмиграцией европейских этносов только усилится. Поэтому демографические проблемы, по-прежнему будут являться одним из самых острых вопросов политического и экономического развития.[2]

Ш.Исследовательская часть

3.1 Демография. Понятие, история становления науки

Этапы развития

Корни демографической науки уходят вглубь тысячелетий. Ещё древние испытывали необходимость регистрировать население (табу, детоучет). В Античном мире, Древнем Китае и во времена Средневековья знания и представления о народонаселении формировались бессистемно в общей массе недифференцированных научных знаний: кое-где проводились отдельные попытки регулировать семейное поведение, рождаемость. В тот же период мыслители обратили внимание на взаимосвязь численности населения и её общего развития (Конфуций, Платон, Аристотель).

Конфуций(около 551—479 гг. до н. э.) осуществил попытку определения идеальной пропорции между количеством обрабатываемой земли и численностью заселения. Поскольку нарушение этой пропорции может привести:

при малочисленности населения к ухудшению обработки пашни и к отказу от налогов;

при чрезмерной плотности населения к обнищанию, праздности, социальной напряженности.

А значит необходимо государственное регулирование роста населения и принятие такой меры, например, как переселение жителей густонаселенных районов в малонаселенные.

Платон(428—347 гг. до н. э.) в учении об идеальном государстве выдвигал в качестве обязательного условия ограниченное число граждан 5040 человек свободного населения. Предлагал установить определенные нормы брачных отношений, требуя, чтобы мужчины имели детей только в возрасте от 30 до 55 лет. Он писал: « определить число браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и т. д., и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось».

Аристотель(384—322 гг. до н. э.) при рассмотрении проблем народонаселения идеальным считал государство с малочисленным свободным населением. Малочисленность граждан способствует возникновению социальной гармонии, которая невозможна при избытке населения. Избыток населения способствует росту числа возмущений и преступлений вследствие того, что часть граждан, не будучи обеспечена землей, впадает в бедность. В отличие от Платона, Аристотель не был сторонником колонизаций как меры регулирования населения, а предлагал, например, узаконить умерщвление больных детей и части «излишних» новорождённых. Ежели правила государства не позволяют этого, то обществу следует установить для каждой семьи число детей, которое она может иметь.

В эпоху феодализма (может быть, за вычетом позднего средневековья) в странах Европы государственная власть всеми мерами способствовала увеличению населения. Это обусловливалось стремлением власти поддержать и увеличить свою политическую финансовую и военную мощь, состоящую по тем временам в многолюдности страны, в количестве воинов, в размерах налогов, которые могли собрать с населения большей численности. Поэтому и основная идея выражалась в том, что богатство общества и сила государства определяется: численностью населения. Однако подлинное начало формирования демографии как науки со всеми соответствующими атрибутами ориентацией на объективность, нацеленностью на выявление закономерностей, средствами для формирования базы данных (эмпирических фактов), эмпирическими обобщениями, методами исследования и обработки данных, математическими средствами выражения, расчетов и моделирования демографических процессов, — относится ко второй половине 17 в., когда развитие капитализма породило устойчивую потребность в изучении народонаселения. Исторически первым объектом научного изучения в демографии была смертность. Знание порядка вымирания поколения позволяло определить длительность жизни (а при постоянстве чисел рождений — также и численность населения) и рассчитывать при страховании жизни суммы выплат в зависимости от дожития.

Формирование демографических знаний (XVI — начало XIX века)

Рождаются новые цели и задачи: определить динамику численности населения, её зависимость от рождаемости, смертности, структурных и территориальных перемещений. В XVIII веке были предприняты первые попытки наблюдать изменение числа умерших и родившихся и численности населения в отдельных странах.

Родоначальник демографической статистики (политической арифметики) — Дж. Граунт — обратил внимание на многие законы, сделал анализ бюллетеней смертности, построил первую простейшую модель таблицы смертности. В 1693 году Галлей построил полную таблицу смертности для населения города Бреславля (Вроцлав), включил в неё младенческую и детскую смертность.

В конце XVIII — начале XIX века в США были заложены основы современной переписи населения (1790), был налажен текущий учет населения. В России в середине XVIII века М. В. Ломоносов первый обратил внимание на проблемы «сохранения и умножения российского народа».

Возникновение демографической науки (XIX век)

В XIX веке встал вопрос о роли и месте демографии в социально-экономическом развитии. Повышается описательный характер, рассматриваются состав и движение населения. В середине XIX века предпринимаются попытки изучения социальной дифференциации рождаемости и смертности такими учеными, как Г. Ф. Кнапп (Германия), Л. А. Бертильон (Франция).

Выделяются демографическая статистика и демографическая динамика (движение населения).

Утверждение демографической науки (конец XIX — первая половина XX века)

Центральным объектом изучения в демографии становится воспроизводство населения, в связи с чем в ряде стран принимаются различные законы, касающиеся народонаселения. Исследователи второй половины XIX века подходят к трактовке воспроизводства населения как единого взаимосвязанного процесса. В. Борткевич начал, а Р. Бек и Р. Кучинский завершили разработку показателей, характеризующих результат воспроизводственного процесса.

В 20-30-ые годы были сделаны шаги к международному сотрудничеству. Предпринимаются первые попытки вести демографические исследования во взаимосвязи с другими общественными явлениями. Демография утверждается в роли общественной науки.

Современное развитие (середина XX — до сегодняшнего дня)

За последние полвека наблюдается тенденция к повышению внимания к изучению демографии с т.з. экономических и социальных факторов общего развития.

В середине 70-х ООН публикует труд «Детерминанты и последствия демографических тенденций», в котором отмечаются:

увеличение объёма демографической информации и источниковой основы

быстрое увеличение количества демографических исследований и повышение степени их специализации

успехи в области демографического анализа

В XX столетии становление и развитие демографии нашло отражение в трудах Д. И. Менделеева, К. Германа, П. П. Семёнова-Тяньшанского, А. И. Чупрова. Ю. А. Янсона.

Демография в КАЗССР

Общая характеристика населения. Коренное население Казахстана- казахи самоназвание - казак; до сер. 1920-х гг. в литературе и документах были известны под назв. киргизов или киргиз-кайсаков. В числе древних предков казахов были племена саков, усуней, племенной союз Кангюй и др., занимавшие территорию современного Казахстана. во 2-1 вв. до н. э.- 1-м тыс. н. э. В 6-7 вв. на территории Казахстана. поселились различные. тюркские племена, входившие в Западно-Тюркский каганат, тюргеши, карлуки. В 8-11 вв. сюда проникают кимаки, кипчаки и огузы. Этническому. сплочению местных племён способствовало образование государство Караханидов(10-12 вв.). В 8-10 вв. на юге К. утвердился ислам. В нач. 12 в. терр. К. подверглась нашествию сельджуков, киданей, монголо-татар. Монг. завоевание Ср. Азии и К. в нач. 13 в. привело к дальнейшему смешению племён разл. происхождения. В кон. 15 - нач. 16 вв. образовалось Казахское ханство, в рамках к-рого завершилось сложение казах. народности. В составе казахов исторически сложились три территориально обособленные группы племён (жузы, или орды): Старший жуз (Семиречье), Средний жуз (степные р-ны Центр. К., долины pp. Сырдарья, Ишим, Тобол и др.), Младший жуз (Зап. К.).

До 18 в. на терр. совр. К. обитали гл. обр. тюркоязычные казахи-кочевники, а также близкие им по языку, религии, обычаям и образу жизни кочевники- киргизы (в горах на Ю.-В.) и туркмены (в пустынях на Ю.-З.), полуоседлые каракалпаки (на Ю. в долине р. Сырдарья) и оседлые узбеки, жившие на Ю. в городах и кишлаках оазисов предгорий Зап. Тянь-Шаня. В 30-40-х гг. 18 в. Младший и Средний жузы добровольно приняли росс, подданство. В 60-хгг. 19 в. завершилось добровольное присоединение К. к России. В 60-70-х г. началась мигрция нас. в К. из малоземельных губерний Европ. России. Массовое переселение в Сев., Вост. и Юж. К. безземельных крестьян (гл. обр. русских и украинцев, а также белорусов, поляков, немцев, молдаван, мордвы, татар, башкир, чувашей и др.) особенно усилилось в кон. 19 - нач. 20 вв. Во 2-й пол. 19 в. начался постепенный переход коренного нас. (казахов) к оседлости. К кон. 19 в. в К. (особенно в его периферийных р-нах) сложился многонац. состав нас. По переписи 1897, в К. проживало 4,3 млн. ч., 4/5 жителей края составляли казахи. На долю русских и украинцев приходилось ок. 12%. Из др. национальностей наиболее многочисленны были татары, узбеки, каракалпаки, уйгуры и дунгане. Городское нас. составляло 7%.

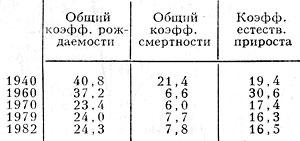

В дореволюц. К. режим воспроиз-ва нас. характеризовался высоким уровнем рождаемости и смертности, малой продолжительностью жизни. В 1913 общий коэфф. рождаемости в К. составлял 44,8o/оо, общий коэфф. смертности - 28,9o/оо. Причины высокой смертности: тяжёлые социально-экон. условия, непрекращавшиеся эпидемии. Особенно высока была детская смертность.

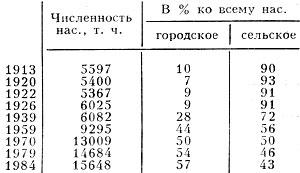

После Окт. революции 1917 К. получил гос. самостоятельность. За годы Сов. власти произошли существ. изменения в размещении нас. К. по терр. и в режиме его воспроиз-ва. В годы социалистич. строительства сформировалась казах. социалистич. нация; казахи полностью перешли к оседлому образу жизни. Индустриальное развитие экономики сов. К., рост материального благосостояния трудящихся, огромные социальные преобразования привели к резкому увеличению общей числ. нас., особенно городского (табл. 1).

Табл. 1. - Изменение численности населения

В связи с социалистич. индустриализацией и коллективизацией с. х-ва в нач. 30-х гг. наблюдался большой приток в К. нас. из р-нов Центра, Поволжья, Урала, Сев. Кавказа, Украины. Одновременно происходили процессы приобщения коренного казах. нас. к индустриальному труду, перехода его к оседлому образу жизни, формирования нац. пром. кадров. В этом огромную помощь республике оказывала вся страна. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 в К. была эвакуирована часть нас. из прифронтовых р-нов. Особенно интенсивной была миграция нас. в К. из др. союзных республик в первые годы освоения целинных и залежных земель (1954-60). В результате нас. К. стало ещё более многонациональным (табл. 2).

Табл. 2. - Национальный состав населения

С нач. 60-х гг. доля казахов в нас. постепенно повышалась, что вызвано более высокой рождаемостью у казахов и сокращением притока нас. из др. республик, уд. вес русских снижался. В 70-х гг. уменьшалась числ. украинцев и белорусов вследствие более интенсивного снижения рождаемости, роста числа межнац. браков, когда дети регистрируются по коренной национальности одного из родителей. Увеличилась с кон. 70-х гг. и миграция некоренных национальностей за пределы республики.

Казахи расселены повсеместно, но наиболее высока их доля в р-нах Зап. и Юж. К. (Гурьевская, Уральская, Актюбин екая, Кзыл-Ординская и Чимкентская обл.). В 1979 на терр. республики проживало 80,7% всех казахов, населяющих СССР. Казахи живут также в др. союзных республиках (Узб. ССР, РСФСР, Туркм. ССР, Кирг. ССР и др.).

Наиболее распространённые языки - казахский и русский. По переписи 1979, абс. большинство казахов (ок. 99%) и почти все русские, живущие в республике, назвали родным язык своей национальности; свободно владели рус. яз. 52% казахов.

Абсолютное большинство нас. сов. К. - атеисты. Верующие тюркоязычные казахи, узбеки, татары, уйгуры, киргизы и др., атакже ираноязычные таджики - мусульмане суннитского голка; верующие русские, украинцы, белорусы - христиане, гл. обр. православные.

Воспроизводство населения. В современном Казахстане воспроизводство населения характеризуется относительно высоким естественным приростом, интенсивными миграционными процессами. Основные показатели демографической ситуации близки к среднесоюзному уровню, особенно в областях Северного. и Центрального Казахстана. В южных районахнах преобладает режим воспроиз-ва нас., характерный для республик Ср. Азии. Ускоренное развитие производит. сил и социалистич. обществ. отношений повлияло на изменение демографич. процессов у представителей коренной национальности.

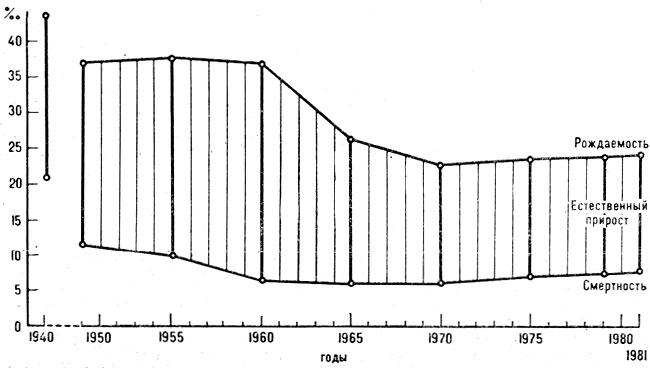

Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Казахстана

Характерная особенность возрастной структуры нас. К.- повышенная доля в ней детей, лиц трудоспособного возраста и небольшой уд. вес лиц старших возрастов. В 1970-79 доля трудоспособного нас. повысилась, особенно лиц 20- 29 лет. Это повлияло на повышение уровня рождаемости и улучшение условий формирования трудовых ресурсов в нач. 80-х гг. Брутто-потенциал демографич. роста в 1979 составил 1,54.

В 1983 в К. проживало 7998 тыс. женщин и 7454 тыс. мужчин (соотв. 51,8 и 48,2%). Если в 1939 имел место мужской перевес (на 1000 женщин приходилось 1083 мужчины), то к 1959 доля женщин составляла 52,5% (на 1000 женщин приходилось 905 мужчин), а в 1970- 51,9% (на 1000 женщин-928 мужчин). Наблюдаемый в 70-80-х гг. процесс выравнивания соотношения числ. полов благоприятствует повышению уровня брачности, улучшению режима воспроиз-ва нас. Вместе с тем в К. наблюдается тенденция к снижению рождаемости и переходу к малодетной семье.

Высокой была рождаемость в 1930-х гг. После падения до минимума в годы Великой Отечеств. войны и первое послевоен. пятитетие уровень её в 50-х гг. резко возрос и на протяжении десятилетия оставался стабильно высоким. 60-е гг. характеризуются снижением общего коэфф. рождаемости, что было обусловлено рядом социально-экон. факторов (ускоренные темпы урбанизации, рост образоват. и культурного уровня людей, значит. повышение занятости женщин в обществ. произ-ве, уменьшение этнич. различий в уровне рождаемости у однородных социальных групп), а также влиянием специфики возрастно-половой структуры нас. В кон. 60-х - нач. 70-х гг. этот показатель стабилизировался, затем стал неск. повышаться под влиянием вступления в бракоспособный возраст сравнительно многочисл. контингентов молодёжи 60-х гг. рождения (табл. 3). Наиболее высокий уровень рождаемости в республике у казахов, узбеков, уйгур.

Табл. 3. - Воспроизводство населения, o/oo

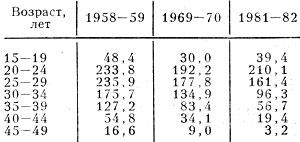

Динамика возрастных показателей рождаемости характеризуется данными табл. 4.

Табл. 4. - Возрастные коэффициенты рождаемости, o/oo

В результате значит. повышения уровня жизни трудящихся, улучшения мед. обслуживания заметно снизилась смертность. Если в 1940 показатель смертности в республике был на 19% выше среднего по стране, то к 1957 он снизился до среднесоюзного, а к 1968 достиг своего миним. уровня - 5,8o/оо. Коэфф. естеств. прироста нас. в 1982 был почти в 2 раза выше среднего по СССР.

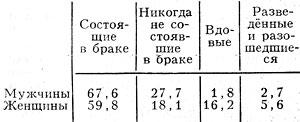

В 1960-82 число ежегодно регистрируемых браков на 1000 чел. сократилось с 14,3 до 10,3o/оо (число разводов увеличилось с 0,4 до 2,4o/оо). Среди женщин 16 лет и старше на 1000 чел. в браке состояли в 1939 - 683, в 1959 - 581, в 1970 - 619, в 1979 - 598, среди мужчин соотв. 652, 688, 702, 676. Характеристика нас. по состоянию в браке дана в табл. 5.

Табл. 5. - Распределение населения в возрасте 16 лет и старше по состоянию в браке (1979), %

Среди сел. жителей число разводов значительно меньше, чем среди городских, но больший процент вдовых.

В К. проживает 3294 тыс. семей (1979), из них 1924 тыс. в городах и 1370 тыс. в сел. местности. Ср. размер семьи в 1979- 4,1 чел. (в городах - 3,7 чел., в сел. местности - 4,7 чел.), в 1970 - 4,3, в 1959 - 4,1. Из общего числа семей 21,1% состоит из 2 чел., 24,7% - из 3 чел., 23,5% - из 4 чел., 12,1% - из 5 чел. и 18,6% - из 6 и более человек.

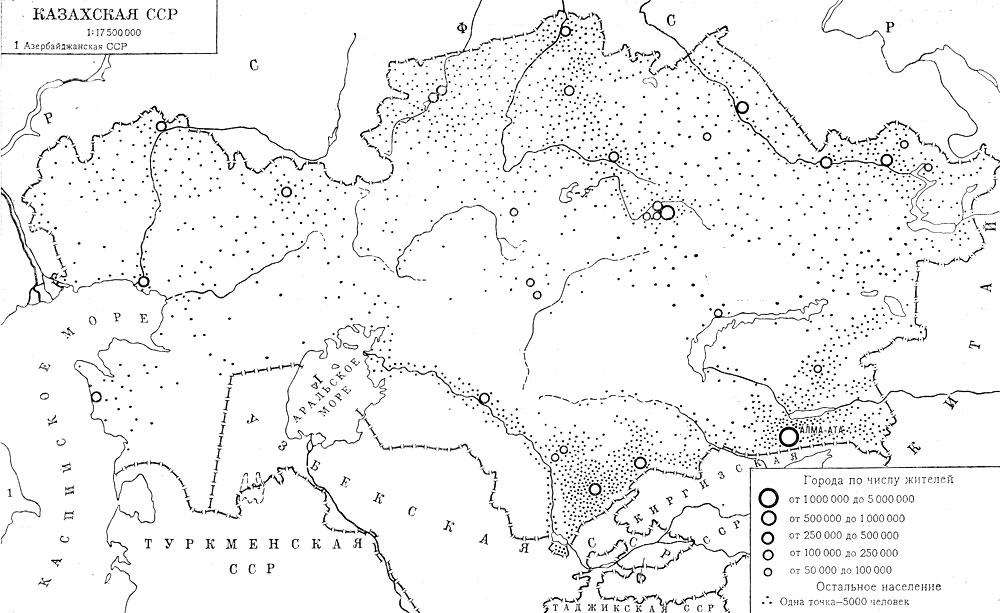

Расселение населения. Ср. плотность нас. К.- 5,8 чел. на 1 км2 (1984). Плотность нас. колеблется от 1,5-1,8 чел. на 1 км2 в Джезказганской и Мангышлакской до 13,5-15,4 в Сев.-Казахстанской, Чимкентской и Карагандинской обл.

Размещение нас. неравномерное. Наиболее густо заселена юж. предгорная полоса, где в оазисах поливного земледелия плотность достигает местами более 100 чел. на 1 км2. Сравнительно высока плотность и на С., в чернозёмной лесостепной и степной полосе - 20 (и более) чел. Повышенная плотность наблюдается в ряде пром. узлов и р-нов. Наряду с этим огромные пространства ещё слабо заселены. В 50-70-х гг. наметилась тенденция к более равномерному размещению нас. по терр., быстрое увеличение его плотности в степных р-нах и пригородных зонах (Центр, и Зап. К.).

К 1984 св. 4/2 нас. К. (57% ) проживало в гор. поселениях (в 1939 - 27,8%, в 1959 - 43,8%). За годы Сов. власти в К. образовано 62 новых города. До Октябрьской революции 1917 в К. не было ни одного города с нас. 50 т. ж. и более. К нач. 1983 19 городов имели нас. св. 100 т. ч., в том числе 2 города св. 500 т. ч.- Алма-Ата и Караганда. Более 63% городов К.- малые с нас. до 50 тыс. ч. Особенно много малых городов, выросших из сел, насел. пунктов, в густонаселённых земледельч. р-нах. Для К., как и для СССР в целом, характерна большая концентрация нас. в крупных городах. В 1939 в 3 крупных городах насчитывалось 30% всех гор. жит., в 1979 в 18 крупных городах (с нас. 100 т.ж. и более) - 59% (в т. ч. на долю Алма-Аты и Караганды приходилось 19% всего гор. нас.).

3.2. Современная демографическая ситуация в Казахстане

Современная демографическая ситуация в Казахстане характеризуется стареющим населением.Поддержание уровня рождаемости, снижение смертности населения и увеличение продолжительности здоровой жизни - цель демографической политики и укрепления семьи на 2010-2020 годы. Об этом в Алматы в ходе специального «круглого стола», посвященного обсуждению проекта Концепции демографической политики и укрепления семьи, сказала министр труда и социальной защиты населения РК Гульшара Абдыкаликова.

Организаторы - Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, фонд ООН в области народонаселения, учреждение «Центр гражданских инициатив». В заседании приняли участие депутат, председатель социального совета при фракции НДП «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК Айткуль Самакова, депутат Мажилиса Парламента, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко, ученые, представители Администрации Главы государства, заинтересованных госорганов, международных и отечественных НПО.

Как было отмечено, современная демографическая ситуация в Казахстане характеризуется «старением» рожениц, стареющим населением, высокой смертностью населения, низкой продолжительностью жизни и рядом других проблем. Все эти вопросы обозначены в проекте Концепции и предложены пути их решения. В целом Концепция демографической политики и укрепления семьи РК на 2010-2020 годы определяет основные принципы, цели, задачи, механизмы реализации и направления действий по улучшению демографической ситуации в стране. Она разработана в соответствие с Конституцией РК; Стратегией гендерного равенства в РК на 2006-2016 годы; общепризнанными принципами и нормами международного права в области политики народонаселения и т.д.

Ожидаемыми результатами реализации Концепции, по словам Г.Абдыкаликовой, являются увеличение числа и процента семей, имеющих трех и более детей; снижение материнской смертности к 2020 году до 15 случаев на 100 тысяч родившихся живыми (в 2008 - 33,7 случаев), снижение младенческой смертности - до 12 случаев на 1000 родившихся (в 2008 - 20,9 случаев), сокращение разницы в продолжительности жизни женщин и мужчин с 10,5 лет в 2008 году до 8 лет к 2020 году, увеличение реального размера семейных пособий, наличие государственной жилищной политики для молодых семей, достижение соответствия статуса инвалидов в Казахстане международным стандартам и правилам по обеспечению равных возможностей инвалидов, поддержание миграционного прироста, в том числе за счет реализации программы привлечения соотечественников.

Для решения задач, поставленных в проекте, предусматривается увеличение расходов на улучшение демографической ситуации в стране. В том числе на государственную поддержку семей с детьми, охрану здоровья населения и регулирование миграционных процессов.

3.3. Демографическая политика в Казахстане

Человечество на современном этапе своего развития находится на стадии демографического кризиса, что является свидетельством нездорового состояния общества. По этой причине поиск пути реального выхода из него приобрел для многих стран особую актуальность.

Складывается парадоксальная ситуация. Сейчас в мире многие озабочены проблемой перенаселения. Хотя боязнь перенаселения никогда не имела под собой основания.

В начале XIX века Т. Мальтус предсказывал удвоение населения Земли каждые 25 лет. И его прогнозы были достаточной причиной для беспокойства в XX веке, т.к. численность населения действительно росла взрывообразно. Двухмиллиардный житель Земли родился в 1925 году, шестимиллиардный в 1999 году. Движение «мальтузианцев», озабоченных проблемой перенаселения ещё сильно. Однако при изучении страновой демографической модели наблюдается тенденция нехватки людских ресурсов, население государств стремительно стареет. В мире, особенно в развитой его части, существует другая проблема – проблема снижения рождаемости. В 2000 году в 64-х странах, в которых проживало 44% всего населения мира, уровень рождаемости стал ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. Между тем, в менее развитых странах ситуация обратная – в них население не снижается, а растёт, и если в десятку стран с низшим естественным приростом населения входят в основном европейские страны, то в десятку стран с наивысшим приростом населения входят беднейшие африканские страны.

В процессе развития современного государства становится важным изучение зарубежного опыта в решении демографических проблем. Использование опыта, накопленного зарубежными государствами, может способствовать совершенствованию отечественных институтов регулирования, применению наиболее эффективных моделей и путей, продемонстрировавших свою жизнеспособность на практике.

Демографическая ситуация в зарубежных странах

Особую актуальность за рубежом приобрела проблема старения нации и продолжительности жизни.

В рейтингах стран с наибольшей продолжительностью жизни лидирует Андорра (государство, расположенное в Пиренеях между Францией и Испанией, средняя продолжительность жизни до 83,5 лет). Страна добилась заметного процветания после Второй мировой войны, а до этого пребывала в изоляции и бедности.

Большая продолжительность жизни в Японии, Макао (особый административный район Китая), Сан-Марино и Сингапур.

Меньше всего люди живут в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Высокий уровень заболеваемости СПИДом, голод и гражданские войны привели к тому, что большая часть населения не доживает до 35 лет. Раньше остальных люди умирают в Свазиленде, где средняя продолжительность жизни составляет 34,1 года. Немногим лучше ситуация в Замбии, Анголе, Либерии и Зимбабве.

Резкое снижение населения наблюдается в России с начала 90-х годов XX века и по сей день. По прогнозам Госкомстата РФ и демографа Е.Андреева динамика сокращения численности населения следующая: в 2010 г. - 138,7 млн. человек; 2020 г. - 131,2; 2030 г. - 121,1; 2040 г. - 108,3; 2050 г. - 93,8 млн. человек.

По заявлению министра здравоохранения РФ планируется удержать падение численности населения к 2011 году на уровне 143 млн. С каждым годом численность населения России сокращается на 700 - 750 тыс. человек. Стабилизация численности населения на уровне 143 млн. в 2011 году, не имеют под собой основы. По ряду причин, прежде всего, по данным мониторинга численность населения России на современном этапе 143 млн. т.е. к 2011 году убыль составит порядка 3 млн. человек. Таким образом, в 2011 году число россиян по самым оптимистичным подсчетам составит 140 млн.

Все варианты прогноза динамики населения России до 2050 года показывают, что даже при самых позитивных изменениях рождаемости и смертности избежать естественной убыли населения невозможно из-за особенностей его возрастной структуры (низкой доли в населении молодежи и высокой – старших возрастных групп).

Поэтому только для сохранения численности населения России на современном уровне – 143 млн. человек – потребуется существенно увеличить миграционный прирост населения за счет его привлечения из-за рубежа.

Согласно прогнозным оценкам Федеральной службы государственной статистики РФ, показатели прогноза естественного движения населения, сальдо иммиграции за 50 лет должно составлять не менее 45 млн. человек, т.е. в каждый год в Россию должно пребывать 900 тыс. человек для сохранения позитивной демографической динамики.

Уже на современном этапе трудовой ресурс стал одним из самых дефицитных в России. Хотя, до 2010 года убыль трудовых ресурсов сильно ощущаться не будет, так как может быть компенсирована за счет сокращения накопленной безработицы (включая скрытую) и возможного повышения пенсионного возраста.

Но если в России возрастет потребность в рабочей силе, то единственным, реальным источником пополнения трудовых ресурсов в обозримом будущем может быть только иммиграция. В этой ситуации для России единственным демографическим источником станут постсоветские страны, где социальные блага в основном находятся на более низком уровне, чем в России.

Сложная демографическая ситуация и в развитой Германии. Причины сокращения населения, как отмечают специалисты по демографии, кроются не в отсутствии стимулов деторождения, а в изменившейся социальной роли женщины в обществе. Немки заводят потомство все позже и все реже. По данным из статистического ведомства ФРГ 40% немок в возрасте до 35 лет пока не имеют детей.

Немцы как нация стареют. Благодаря прогрессу здравоохранения и росту социального благополучия, продолжительность жизни увеличилась до 84 лет у женщин и 78 у мужчин. Однако, в то же время, рождаемость снизилась. Коэффициент рождаемости в Германии составляет 1,3, что для воспроизводства населения недостаточно. При такой негативной динамике, по прогнозам число жителей страны может с нынешних 82 млн. сократиться к 2050 году до 67 миллионов, т.е. население ФРГ сократится на 16%, и возраст каждого третьего жителя страны будет превышать 60 лет.

На сегодня на каждого немецкого пенсионера приходятся только три работающих, которые делают взносы в систему социального страхования. Через 20 лет это соотношение может стать один к двум. По мнению директора Кельнского Института экономических исследований Михаэлья Хютера, падение рождаемости в ФРГ может нанести непоправимый удар по конкурентоспособности германской промышленности, и со временем остановит рост экономики.

В Китае, где численность населения самая большая в мире, также существуют такие значительные демографические проблемы, как старение нации и нарушение гендерного баланса (гендерная ассимметрия). Так, мужчин брачного возраста на 18 млн. больше, чем женщин. По данным Государственного комитета по демографической политике и плановому деторождению КНР, соотношение между представителями сильного и прекрасного полов в сельских районах составляет 122,85:100, что превышает общенациональный показатель - 119,58:100. Прогнозируется, что в 2020 году количество мужчин в возрасте 20-45 лет будет на 30 млн. больше, чем женщин. В настоящее время в среднем по Китаю плотность населения составляет 140 человек на квадратный километр.

В такой ситуации Китай будет активно поощрять выезд из страны своих граждан, что негативно может сказаться на национальной безопасности соседних государств.

Нарушение гендерного баланса наблюдается в Индии, где численность мужчин в развитых регионах превышает численность женщин. Причина этого явления кроется в распространившейся практике абортов по половому признаку.

По данным влиятельного канадского медицинского журнала Lancet,

ежегодно в Индии совершается около 500 тыс. таких абортов. В то же время «Индийская медицинская ассоциация» полагает, что истинный масштаб распространённости этого явления в 10 раз превышает данные, приведённые канадским изданием, и ежегодно в Индии производится около 5 млн. абортов из-за неподходящего пола ребёнка. Например, в Нью-Дели, где ультразвуковая диагностика наиболее доступна и распространена, на 1000 мужчин приходится 800 женщин.

В Японии проблема старения нации также вызывает опасения. По данным прогнозам количество граждан старше 65 лет, которые имеют право на социальное обеспечение, к 2025 году возрастет с нынешних 13% до 19%, а расходы на них увеличатся с 78 триллионов иен (около $750 миллиардов) до 155 триллионов иен (около $1,2 триллиона).

Главной причиной плачевной ситуации с демографией в Японии специалисты считают поздний брак. Так, женщины сегодня выходят замуж в среднем в возрасте 28 лет, в то время как в 1988 году средний возраст вступления в брак составлял 26 лет.

Причем многие японцы порой отказываются от самой идеи завести семью. Демографы прогнозируют, что при нынешних темпах сокращения населения, через сто лет из 127 млн. японцев останется 40 млн.

В странах Восточной Европы к 2025 году от 20 до 25% населения будет в возрасте 65 лет и старше. Об этом говорится в докладе Всемирного банка о демографических тенденциях в регионе. Так, по прогнозам, средний возраст в Словении будет составлять 47 лет. Словения станет одной из самых «старых» стран мира.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) столкнулись с проблемой генетических заболеваний у коренного населения, численность которого составляет всего 825 тысяч человек, из проживающих четырех миллионов человек. Генетические болезни, вызваны распространёнными в ОАЭ браками между близкими родственниками, что в настоящее время составляют 3,5% из всего числа браков. В ОАЭ браки с иностранцами, даже если они являются мусульманами, здесь не поощряются государством. Несмотря на все негативные моменты родственных браков, местные медики не склонны драматизировать сложившуюся ситуацию. По их мнению, процент генетических заболеваний сравнительно мал, а при соответствующем внимании со стороны медицинских учреждений число таких болезней можно сократить до минимума.

Сингапур находится на грани демографического кризиса, вызванного низким уровнем рождаемости и выездом из страны молодых квалифицированных специалистов.

Население островного города-государства составляет 4,5 миллиона человек, около 76% из которых – в возрасте от 15 до 64 лет. Необходимый минимум для воспроизводства населения в пределах 4,2 млн. – 50 тыс. младенцев в год. В настоящее время прирост составляет в пределах 36 тыс. младенцев.

К 2050 году самое старое население в Европе будет в Испании, сказано в отчете, опубликованном статистической службой Еврокомиссии Eurostat. К середине века каждый третий житель Испании будет пенсионного возраста. Низкий уровень рождаемости и долгожительство приведут к тому, что 37,5% испанцев будут старше 65 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни для мужчин составляет 81,8 лет, а для женщин – 85,7 лет.

Жители Люксембурга будут самой молодой нацией из 27 стран; только 22,1% населения этой страны будет старше 65 лет к 2050 году.

В Греции и Португалии будет также высокий процент населения пенсионного возраста: 32,5 и 31,9% соответственно.

Благоприятная демографическая ситуация наблюдается в США, где численность населения превысила 300 млн. человек. Согласно данным Бюро переписи населения США (US Census Bureau), каждые 7 секунд в США рождается новый младенец, каждые 13 секунд регистрируется смерть, а каждую 31 секунду на территорию страны прибывает новый эмигрант. Таким образом, как утверждают ученые, население США пребывает со скоростью один человек в 11 секунд.

США занимают третье место в мире по числу жителей, уступая лишь Китаю и Индии, и являются единственной из стран Запада, где постоянно фиксируется прирост населения. Более того, темпы прироста постоянно ускоряются. Так, 100 млн. жителей были зарегистрированы в 1913 году. Для достижения второго 100-миллионного рубежа потребовалось 52 года, третьего – 39 лет. По прогнозам, показателя в 400 млн. человек США может достичь в 2041 г. США являются страной с самым высоким уровнем развития и с устойчивым приростом населения.

Общемировая демографическая тенденция связана со старением населения и снижением рождаемости, причины которых разняться в зависимости от уровня развития стран.

Причины остановки демографического роста

Часто связывают демографическую проблему с материальным благополучием семьи, но увязывание этой проблемы с материальным положением в постиндустриальных обществах не совсем правильна и положение развитых европейских стран это доказывает. Материальные проблемы там можно воспринимать в качестве фактора, но не доминантной причины, определяющего увеличение числа детей в семье.

Финансовое поощрение рождаемости в европейских странах может дать кратковременное повышение рождаемости, и будет касаться тех семей, которые отложили рождение детей «до лучших времен». Если бы финансирование государства действительно повышало бы рождаемость, то на сегодня Италия и Германия обогнали бы все страны по рождаемости, поскольку размер детских пособий в этих странах значительно выше, чем в других развитых государствах. Однако необходимо иметь в виду, что в этих странах возможность реализации человеческого потенциала гораздо выше и высокие пособия не компенсируют возможных потерь.

Большую роль в динамике демографических процессов играют такие нематериальные показатели, как ценность семьи, уважение и престиж, связываемые в обществе с этим институтом, степень участия обоих родителей в воспитании детей, количество разводов, средняя длительность брака, число матерей-одиночек, репродуктивное здоровье.

Важная проблема, волнующая исследователей демографии это перспективы института семьи, поскольку с каждым годом большая часть населения предпочитает жить в гражданском браке. По прогнозам английских социологов в 2031 году половина британцев будет жить в гражданском браке. К 2031 году половина мужчин Великобритании будет холостяками, тогда как в 2003 году в браке не состояло 35% мужчин, сообщается в докладе «Демографические тенденции» (Population Trends), обнародованном Службой национальной статистики. Количество незамужних женщин вырастет с 28 до 49%. В результате количество не состоящих в браке, но сожительствующих пар почти удвоится, достигнув показателя в 3,8 млн. человек. Такая тенденция распространяется на представителей всех возрастов.

Другая проблема лежит в плоскости изменения отношения к детям. По данным агентства Associated Press, дети стоят лишь на восьмом месте в списке из девяти наиболее важных условий счастливой семейной жизни. Значимым участники опроса считают «совместное выполнение домашних обязанностей», «наличие хорошего жилья», «хороший доход», «сексуальную совместимость супругов» и «верность».

В постиндустриальных обществах сокращение деторождения связано с нарушением социализирующих функций общества. Так в Японии возникла необходимость, по мнению Такенобу Курихара из Японского образовательного центра менеджмента, создания специальной службы, разъясняющая людям о том, что такое семья и что она из себя представляет.

Таким образом, одна из причин демографического кризиса вызвана кризисом института семьи и традиционной системы ценностей.

Отсюда закономерно вытекают увеличение числа разводов. Среди европейцев по статистике в среднем на два брака приходится один развод.

Нарастающий демографический кризис обусловлен целым рядом факторов. За последнее десятилетие, например в Европе на 30% увеличилось число абортов. Ежегодно оно достигает цифры в 1 миллион 200 тысяч случаев. Лидерами в этом стали Бельгия и Испания, где количество подобных операций за последнее десятилетие возросло на 50%.

Главная проблема, с которой столкнулся человек, это то, что современное общество не позволяет реализовать ему его потенциальные возможности. Речь идет, прежде всего, о полноценной реализации и совмещении родительской роли с другими социальными ролями. Современный человек хочет быть всесторонне развитой личностью, что сегодня уже сложно осуществить при наличии детей, а завтра при наличии семьи.

Индивидуализм начинает доминировать в сознании мужчины и женщины и грозит разрушением семейных основ и с такой проблемой уже столкнулись постиндустриальные общества.

На постсоветском пространстве причина демографического спада связана с возникшими материальными проблемами, отсутствием уверенности в завтрашнем дне, соответственно неустойчивостью работы, отсутствием жилья, слабой государственной поддержкой, высоким уровнем бюрократизации при выдаче пособий и т.д.

Страновые модели решения демографических проблем

Для решения возникших демографических проблем государствами предпринимаются определённые меры, стимулирующие рост населения.

Так в России принят специальный национальный проект, с 2010 г. начнет действовать родовой сертификат. Появились новые пособия для не работавших молодых мам. Стоимость родового сертификата к 2010 г. составит уже 307 тыс. рублей, а не 250 тыс. рублей, как было ранее обещано. Стимулируется иммиграция, в частности, облегчается процедура принятия гражданства России, в зависимости от региона, для граждан бывшего СССР. В регионах РФ проводится самостоятельная политика популяризации многодетных семей, так в Москве начинается строительство коттеджей для многодетных семей.

В Германии, осознав серьёзность вопроса, немецкие политики взялись за решение демографической проблемы. С начала 2007 года одному из родителей, – неважно маме или папе, – который посвящает себя уходу за новорождённым, платят пособие в размере 67% от его последней зарплаты, максимум 1800 евро. Пособие как компенсацию за вынужденный уход с работы можно получать год. Затем оно сокращается до 300 евро за каждого ребёнка в семье.

Кроме создания материального стимула родителям, правительство «большой коалиции» во главе с Ангелой Меркель направляет бюджетные миллиарды в расширение необходимой инфраструктуры: яслей, детсадов, школ продлённого дня. В идеале рождение детей и уход за ними, в Германии, должны стать для обоих членов семьи совместимыми с трудовой жизнью и карьерным ростом.

Франция проводит с начала 20-х годов прошлого века активную демографическую политику, направленную на повышение рождаемости. Причем до 1967 года была запрещена продажа контрацептивов, до 1975 года – запрещены аборты.

В 1946 году во Франции была введена в практику широкая система денежных выплат и налоговых льгот семьям, направленная на поощрение рождений первого, второго и особенно третьего ребенка (пронаталистская политика). В результате среди стран Западной Европы в середине 80-х годов Франция имела один из самых высоких суммарных коэффициентов рождаемости (среднее число детей на 1 женщину) - 1,8 - 1,9. Население увеличивалось ежегодно на 0,3 - 0,4%.

Во второй половине XX века, за 1946-1974 годы население Франции увеличилось на 12,1 млн. человек, в том числе на 8,5 млн. человек – за счет естественного прироста населения, на 2,4 млн. человек - за счет иммиграции и на 1,2 млн. человек – за счет репатриации французов из бывших колоний.

Современные меры пронаталистской демографической политики Франции оказывают существенное влияние на материальное положение семей с детьми.

Базовое пособие на ребенка назначается всем лицам, проживающим во Франции и имеющим не менее двух детей, независимо от гражданства на детей в возрасте до 20 лет, проживающих в стране. Размер пособия дифференцирован в зависимости от числа детей: на двоих детей – 107 евро в месяц, на троих – 244, на четверых – 382, на пятерых – 519, на шестерых – 656 евро. На каждого последующего ребенка выплачивается надбавка в размере 137 евро. Предусмотрены надбавки детям старше 11 лет – 30 евро и старше 16 лет – 54 евро. Такая надбавка не выплачивается на первого ребенка семьям с двумя детьми. Доход семьи не влияет на размер этого пособия.

В зависимости от дохода семьи выплачиваются следующие дополнительные пособия:

пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет, в зависимости от дохода, с четырех месяцев беременности в размере 154 евро;

пособие одиноким родителям 502 евро в месяц плюс надбавка на каждого ребенка 167 евро в месяц;

пособие к новому учебному году на детей с 6 лет до 18 лет, которые учатся, в размере 67 евро;

семейная доплата семьям или одиноким родителям с низкими доходами, имеющими трех и более детей в возрасте от 3 трех до 21 года, в размере 139 евро в месяц.

Помимо этого установлены пособия на учебу детей-инвалидов (107 евро в месяц), жилищные пособия семьям с детьми.

Выплачиваются также пособия по уходу за ребенком до 6 лет, проживающим дома. Размер пособия зависит от дохода семьи. Максимальный размер пособия составляет 1500 евро в квартал семьям, чей годовой доход не превышает 33658 евро, а возраст детей - 3 лет. Пособия на детей от 3 до 6 лет не превышают 500 евро в квартал. Выплачиваются также пособия семьям, нанимающим нянь для детей младше 6 лет.

Пособия родительского присутствия выплачиваются родителям, вынужденным прекратить или сократить свое присутствие на работе из за тяжелой болезни ребенка. Размер пособия зависит от оставшегося дохода. Предусмотрены надбавки для одиноких родителей. Детям-сиротам назначается ежемесячное пособие 100 евро.

В последние годы во Франции введены также единовременные пособия на рождение ребенка в сумме 260% базовой зарплаты на первого и 717% на каждого последующего ребенка, а отпуск по беременности стал оплачиваться в размере 90% заработка.

В Швеции наблюдается рост населения. Причина этого в проводимой демографической политике, согласно которой семейные пособия выплачиваются всем, включая иммигрантов.

По международным стандартам Швеция является наиболее равноправной страной. Модель гендерной политики Северных стран – это равенство, равноправие, равные права и возможности. Эти принципы реализуются и в демографической политике Швеции.

Политика Правительства Швеции направлена на создание экономической самостоятельности женщин в браке – каждая женщина имеет реальные возможности заработка.

По мнению шведских специалистов, защита трудовых прав женщин в сфере занятости является самой проблемной областью политики обеспечения равных прав и возможностей. Больше всего обращений в юридическую службу Омбудсмена по вопросам равноправия на рынке труда касаются защиты прав беременных женщин при трудоустройстве и при увольнении по контракту. Практически все конфликты решаются в интересах женщин.

Обеспечивается необходимое количество мест в детских дошкольных учреждениях для работающих родителей. Работающие родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года (с 1 января 2002 года – на 13 месяцев, в том числе 2-мя месяцами может воспользоваться только отец ребенка, что предусмотрено с целью привлечения отца к воспитанию детей с раннего возраста). На каждого ребенка до 18 лет выплачивается пособие в размере 800 шведских крон в месяц (80 долларов), для учащихся в вузах – стипендия 2000 шведских крон и льготный кредит 5000 шведских крон в месяц с рассрочкой на 20 лет.

Канада решает проблему низкой рождаемости с одной стороны и «стареющего» населения – с другой благодаря иммигрантам. В стране увеличена квота на въезд на постоянное жительство. Канадские власти намерены принимать ежегодно более 300 тыс. человек.

Правительства восточноевропейских государств активно привлекают рабочую силу из стран СНГ.

Китай ожидает прироста населения. В ряде провинций не только сняли существовавший запрет на рождение более чем одного ребенка в одной семье, но также заявили о всяческом стимулировании рождаемости. В Китае ограничение рождаемости сочетается одновременным его поощрением, поскольку общество столкнулась с несбалансированностью гендерной структуры населения, т.е. численность мальчиков значительно превышает количество девочек. Причина этого кроется в культурных традициях населения. Главное для семьи вырастить сына, а не дочь, и в народе даже называют отсутствие сына большой жизненной неудачей. Соответственно, отсутствие отпрысков мужского пола вызывает серьезные психологические проблемы в традиционной семье. Соответственно случаи абортов по половому признаку резко возросли.

С 2001 года в стране ведется активная кампания, призванная донести до людей, что «девочка – это хорошо».

Помимо пропаганды, действует и система материального поощрения: крестьянские семьи, созданные единственными детьми у своих родителей и имеющие двух дочек, ежемесячно получают от властей по 600 юаней ($75) на человека. Сейчас такую материальную помощь в стране уже получают 500 тысяч семей, причем в ряде развитых регионов субсидии достигают 800-1000 юаней ($100-125) на человека.

В Сингапуре демографическая проблема не приобрела угрожающего характера, однако правительство превентивно решает данную проблему, привлекая в страну тысячи иммигрантов. Глава правительства Ли Сянь Лун призвал граждан Сингапура, работающих за рубежом, к скорейшему возвращению на родину, а семейные пары – заводить как можно больше детей.

В Японии в целях улучшения демографической обстановки в стране ищут традиционные и нетрадиционные способы решения демографических проблем.

Так, в качестве нетрадиционного можно назвать опыт токийских железнодорожных компании, раздающих значки беременным женщинам, в надежде на то, что они побудят других пассажиров уступать им места в переполненных поездах столицы.

Японские власти рассчитывают переломить негативную тенденцию с помощью телерекламы брачных агентств. Пытаются уменьшить смертность «подкидышей», в этой связи в Японии создали специальные места для их приема. При этом анонимность сохраняется. Например, в клинике южного города Кумамото установлена так называемая «колыбель аиста» – небольшое помещение, куда можно попасть прямо с улицы, не заходя в больницу. Сделано специально для родителей, которые хотят отказаться от своих новорожденных детей, но не желают, чтобы об этом кто-то узнал. «Колыбель» открыта круглосуточно, при этом окно в ней оборудовано тонированным стеклом – специально, чтобы изнутри нельзя было разглядеть лица человека. В этом помещении стоит кроватка, температура воздуха внутри постоянно поддерживается на уровне 36 градусов. Как только дверь в комнату открывается, в специальном помещении на втором этаже больницы, где круглосуточно дежурит персонал, срабатывает сигнализация, и младенца сразу же забирают.

Таким образом, выбор пути решения демографической проблемы во многом зависит от культурных установок населения того или иного государств. В большей степени власти предпочитают материальное стимулирование деторождения.

Возможные последствия демографического кризиса: теоретико-методологические построения

Геополитическая угроза депопуляции

Низкая плотность населения делает любую страну притягательной для захвата соседями. При этом совершенно необязательно, что захват произойдёт в результате военных действий. Скорее всего, он произойдёт тихо и незаметно, в результате постепенного замещения вымирающего этноса иммигрантами.

С такой ситуацией столкнулась Россия. Демографы и СМИ данную проблему активно обсуждают, особую актуальность она приобрела в дальневосточном регионе, где численность жителей КНР постоянно растет.

Экономическая угроза

Старение нации, малочисленность населения создает угрозу экономическому благополучию страны. Понижение численности населения приведет к тому, что экономическая инфраструктура не будет иметь потенциал для дальнейшего роста. Рост производства товаров с высокой потребительской стоимостью, и вообще производства будет затруднен в связи со слабым потребительским потенциалом населения.

3.4. Исследование демографической ситуации в селе Забеловка

Численность населения села Забеловка составляет 1507 человек, 422 дворов. Некоторые проживают по две семьи в одном дворе, в основном это молодые семьи, которые живут с родителями.

Изменение численности населения и количества дворов на январь 2008, 2009, 2010, 2011 годов показано в таблице №1

Таблица №1

| годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

| Численность населения | 665 | 683 | 701 | 665 |

| Количество дворов | 223 | 231 | 226 | 225 |

Вывод: На протяжении 2008-2010 года происходил рост численности и количества дворов, а 2010-2011 спад.

Возрастной состав населения села

Данная цифра складывается из трёх категорий жителей:

1 ) 0-18 лет – дети

2) 19-60 – трудоспособное население (женщины до 55 лет)

3) 61-…..( женщины 56 - …)- пенсионеры

Это составляет: дети - 311 человека , трудоспособное население – 1019,пенсионеры – 177 (см приложение№1 «Возрастной состав населения.

Половой состав населения:

Мужское население примерно 713 человек (53%)

Женское население примерно 794 (47%) (см приложение №2 «Половой состав населения»)

Семьи: в селе проживают люди имеющие по одному, двум , трём и более детей(в расчёт взяты семьи, дети которых ещё учатся в школе, до 18 лет). Всего насчитывается 109 детей от 0 до 18 лет из них три пары близнецов. (из фактически проживающих)

Семьи, имеющие одного ребёнка -23

Семьи, имеющие двух детей – 24

Семьи, имеющие трёх детей – 8

Семьи, имеющие четырёх и более детей – 5

Одна семья – 4 ребёнка, две семьи – 5 детей.

(см Приложение №3 Соотношение семей по количеству детей)

Самый старейший житель деревни – Федорова Зинаида Ивановна – 1919 год рождения

Самый маленький житель деревни - Герр София Денисовна – 2013 года рождения

Рождаемость и смертность

Число родившихся и умерших изменялось следующим образом:

Таблица №2

| годы | 2011 | 2012 |

| Число родившихся | 18 | 17 |

| Число умерших | 11 | 13 |

| Естественный прирост | 7 | 4 |

Из таблицы видно, что идёт убыль населения. Такое распределение рождаемости и смертности характерно для суженного типа воспроизводства.

Плотность населения составляет – 4 человека \км2

Миграции населения внутренние. В основном в город Житикара, к месту работы или учёбы. В 2011 году прописалось 25человек, а выписалось 30. В 2010 году прописалось 6 человек – выписалось 3.

Заключение

Изучив особенности населения села Забеловка можно сделать вывод: численность, рождаемость, естественный прирост нашем селе находится на низком уровне. Ведущий специалист Акимата сельского округа Жаксыбаева Агалтын Амандыковна говорит о том, что за последние три года численность снизилась на человек. Половой и возрастной состав села находится на том же уровне, что и в среднем по стране. В нашем селе есть 9 многодетных семей и многие из них получили этот статус недавно. В нашем поселке человеку простор. Плотность составляет человека на квадратный километр. Самый старейший житель в возрасте 93 года. Молодёжь уезжает из села и очень редко возвращается, а причин для этого много.

Список используемой литературы и Интернет – ресурсов

http://www.demoscope.ru

http://www.elim.kz

http://www.demomigration.kz

http://www.stat.kz

http://www.zonakz.net

http://knowledge.allbest.ru

http://www.languages-study.com

http://www.ipd.kz