СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Научный проект на тему "определение качества и химического состава семян календулы лекарственной, расторопши пятнистой и эхинацеи пурпурной из коллекции белгородского филиала "вилар"

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА И ХИМИЧЕСКОГО СОТАВА СЕМЯН КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ, РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ И ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА "ВИЛАР"

Просмотр содержимого документа

«Научный проект на тему "определение качества и химического состава семян календулы лекарственной, расторопши пятнистой и эхинацеи пурпурной из коллекции белгородского филиала "вилар"»

Определение качества и химического состава семян календулы лекарственной, расторопши пятнистой и эхинацеи пурпурной

из коллекции Белгородского филиала «ВИЛАР»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………...……………………...4

ГЛАВА 1. Литературный обзор……………………………………………….......…..7

1.1. Лекарственное растениеводство в России: тенденции и перспективы. Обзор российского рынка лекарственных трав и сборов………………………………………………………………………………..….7

1.2. Морфобиологическая характеристика эхинацеи пурпурной, применение в медицине……………………………………………………………………..…....…..16

1.3. Морфобиологическая характеристика расторопши пятнистой, применение в медицине……………………………………………………….…………………..…23

1.4. Морфобиологическая характеристика каленулы лекарственной, применение в медицине…………………………………………………………………………....…28

ГЛАВА 2. Методика проведения исследования…………………………................34

2.1. Отбор средней пробы семян для определения посевных качеств cемян…………………………………………………………………………………..34

2.2. Определение массы 1000 семян………………………………………..……….35

2.3. Определение всхожести и энергии прорастания семян……………………………………………………………….……………......…35

2.4. Определение чистоты семян………………………………………………..…..36

2.5. Определение влажности семян….. ………………………………………....….37

2.6. Качественный анализ алкалоидов в семенах исследуемых растений……………………………….………………………………………........…38

2.7. Определение элементного состава семян……………………………………....39

ГЛАВА 3. Результаты исследований……………………………………………..…42

3.1. Всхожесть и энергия прорастания семян…………………………………....…42

3.2. Масса 1000 семян………………………………………………………….…….44

3.3. Чистота семян…………………………………………….……………….….….45

3.4. Влажность семян….. …………………………….…………………………..…..46

3.5. Качественный анализ алкалоидов………………………………….………...…47

3.6. Элементный состав семян………………………………………………....…….49

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………….…….51

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..……53

ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………………………….…..…….55

ВВЕДЕНИЕ

Культивируемые лекарственные растения являются важнейшим источником лекарственного сырья. В современном здравоохранении около половины всех лечебных средств производят из дикорастущего и культивируемого лекарственного растительного сырья. В настоящее время в промышленных масштабах выращивается около 50 видов лекарственных растений. Культивирование лекарственных растений позволяет собирать лекарственное сырье в научно обоснованные сроки рациональными способами. Также высокое качество сырья обеспечивается за счет технологического контроля основных этапов его производства, послеуборочной доработки и сушки, компактности размещения площадей под требуемый уровень производства, значительно большей продуктивности и экологической защищенности видов.

В развитых странах доля культивируемого лекарственного сырья составляет не менее 60 - 70% от произведенного и заготовленного на внутреннем рынке. По сравнению с Западом, существующая динамика производства лекарственного растительного сырья в России указывает на кризисное состояние отрасли. В период с 1991 по 2000 гг. посевные площади под лекарственными культурами снизились в 1,5 раза; объемы производства лекарственного растительного сырья - почти в 5 раз. Под государственным контролем осталось не более 10 специализированных хозяйств, занятых производством 5-6 многотоннажных лекарственных культур при прежней номенклатуре в 50-60 культивируемых видов [7].

Основная масса мероприятий, направленных на выведение отрасли из кризисного состояния, несут системный характер. Вместе с восстановлением хозяйственных структур и связей, обеспечивающих и контролирующих заготовки и производство лекарственного растительного сырья, необходима разработка и внедрение менее затратных и экологически безопасных технологий возделывания лекарственных культур с учетом зональных особенностей регионов с многолетним опытом традиционного земледелия.

Более того, особого внимания требует качество посевного материала. Ведь именно от качества семян, используемых при культивировании, во многом зависят свойства полученного лекарственного растительного сырья. Семена, подготовленные к посеву, должны отвечать соответствующей категории сортовой чистоты и обладать определенными посевными качествами, а также высокими урожайными свойствами. Посевные качества – совокупность свойств семян, характеризующих степень их пригодности для посева (чистота, энергия прорастания и всхожесть, сила роста и жизнеспособность, отсутствие болезней и вредителей)[8]. Под урожайными свойствами семян понимают способность семян давать урожай, величина которого определяется наследственностью, положительной модификационной изменчивостью, возникающей под влиянием условий выращивания[8].

Семена некоторых лекарственных растений, наряду с другими частями, могут использоваться как лекарственное растительное сырье, так как содержат в себе ряд биологически активных веществ. Прежде всего это различные алкалоиды, слизи, жирные кислоты, эфирные масла. Перспектива использования тех или иных семян в качестве лекарственного растительного сырья оценивается по содержанию в них определенных биологически активных веществ.

Актуальность выбранной темы заключается в исследовании содержания в семенах календулы, эхинацеи и расторопши таких биологических веществ как алкалоиды с целью оценки возможности использования семян этих растений как источника данных биологически-активных веществ и применения их в качестве лекарственного растительного сырья наряду с другими органами и частями растения. Данная тема является актуальной, поскольку в литературе нет достаточного количества информации о содержании в семенах данных растений этих активных веществ. Также недостаточно данных об использовании семян в качестве сырья для получения фармацевтической продукции. В рамках данной работы была произведена оценка посевных качеств семян выбранных лекарственных растений и определен их элементный состав с целью их пригодности для культивирования. Так как именно качеством семян обусловлены свойства полученного в итоге растительного лекарственного сырья.

Целью работы является определение качества и химического состава некоторых семян из коллекции Белгородского филиала «ВИЛАР».

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи:

Определить всхожесть и энергию прорастания;

Определить чистоту семян;

Определить влажность семян;

Провести качественный анализ алкалоидов в семенах;

Определить элементный состав и выявить тяжелые металлы в семенах.

Объектом исследования стали семена календулы лекарственной (Calendula officinalis), расторопши пятнистой (Silybum marianum), эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea), используемые в качестве посевного материала на предприятии «ВИЛАР».

Предмет исследования – оценка качества семян, используемых как посевной материал на предприятии «ВИЛАР», а так же оценка перспективы использования семян данных растений как источника растительного лекарственного сырья.

ГЛАВА 1. Литературный обзор

Лекарственное растениеводство в России: тенденции и перспективы. Обзор российского рынка лекарственных трав и сборов

Возделывание в России целебных растений является достаточно молодым видом сельскохозяйственного производства, хотя их заготовка и применение имеет давнюю историю. Наиболее древней формой лекарственного растениеводства в России были монастырские сады, в некоторых из которых, наряду с разведением овощных культур, высаживали также грядки "зелийных трав". Первая в России придворная аптека, возникшая в 1606 г., пользовалась лекарствами еще исключительно зарубежного происхождения. Впервые об организации сбора дикорастущих лекарственных трав при помощи особых сборщиков, так называемых "помяс" или "травников", выезжавших партиями на все лето для организации сбора трав под наблюдением приказных людей или местных воевод, упоминается лишь в 1630 г. после учреждения Аптекарского приказа. К тому времени и относится начало культивирования лекарственных растений в России. Во второй половине XVII века в Москве и ее окрестностях были учреждены 4 аптекарских огорода. Эти огороды занимали небольшую площадь, но культивировалось там до 20 разных видов растений, дававших немалые урожаи. Промышленное культивирование лекарственных растений в России обрело системность и научное сопровождение в начале 50-х годов ХХ века. Их выращивание осуществлялось под руководством Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР через систему специализированных совхозов и контор по заготовке, культивированию и хранению лекарственных растений [13].

В современных условиях принято рассматривать культивирование лекарственных растений как часть рынка лекарственного растительного сырья (ЛРС), который трактуется как «система комплексных экономических отношений, координируемых государством, в сельскохозяйственной, перерабатывающей̆ и фармацевтической̆ отраслях экономики, складывающихся по поводу производства, обращения и распределения растительного сырья с целью удовлетворения потребностей населения в качественных, эффективных и дешевых лекарственных препаратах на его основе. Сырьевой̆ базис данного рынка формирует лекарственное растениеводство параллельно с дикорастущей̆ заготовкой̆ лекарственно-технического сырья. Культура лекарственных растений имеет принципиальное преимущество над заготовкой̆, несмотря на то, что на мировом рынке 70–75% ЛРС представлено дикорастущими видами.

Культивируемое сырье характеризуется более высоким качеством, однородностью, а также отличается возможностью планирования, регулирования объема заготовок и мест размещения производства, что дает преимущества по сравнению с дикорастущим. Также культивирование лекарственных растений обладает некоторыми макроэкономическими преимуществами, которые позволяют говорить о необходимости стимулирования данного вида сельскохозяйственного производства.

В начале прошлого века лекарственные растения были потеснены из лечебной и профилактической практики вследствие бурного прогресса в области создания лекарств синтетического происхождения. Но в последнее время интерес к лечебно-профилактическим средствам натурального происхождения (фитопрепаратам) возродился и не ослабевает. Основным фактором повышения интереса к лечебным свойствам лекарственных растений явилось то, что значительной части сильнодействующих препаратов искусственного происхождения присущи различные нежелательные и опасные побочные эффекты, особую чувствительность к которым проявляют люди пожилого возраста, больные хроническими заболеваниями и дети. Наиболее привлекательными для потребителя чертами препаратов на основе ЛРС являются: высокая безопасность при достаточной эффективности, простота приготовления и применения, возможность длительного применения. Считается, что одним из основных факторов, сдерживающих развитие фитотерапии и ее внедрение, является недостаточный уровень информированности об этом провизоров и врачей.

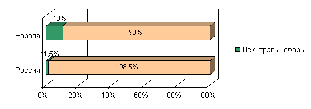

Для российского рынка ЛРС в настоящее время характерна тенденция к росту, однако объем рынка и его доля в общем объеме рынка фармацевтических препаратов на сегодняшний день выглядят достаточно скромно и составляет 11-12 млн. долларов США или 0,5-1,5%. Следует отметить, что в странах Евросоюза аналогичная продукция занимает более 10% от общего объема рынка лекарственных препаратов (рисунок 1.1) [29].

Рисунок 1.1. Доля лекарственных трав и сборов в общем объеме рынка лекарственных средств в России и странах Евросоюза, % (по информации специалистов ОАО «Красногорсклексредства») [29].

В настоящее время на российском рынке существует около 100 производителей лекарственных трав и сборов. Основная масса производителей работают в рамках региона, реализуя продукцию лишь в пределах своих областей, около 20% отечественных производителей работают в национальном масштабе. Производство фитопрепаратов осложнено некоторыми факторами, поэтому, несмотря на активный рост спроса на лекарственные сборы и травы, предприятий, которые занимаются их производством, в России наперечет. Появление новых хозяйств незначительно. Примечательна ситуация в Украине, где культивирование ЛРС стремительно развивается.

Сложности в развитии производства фитопрепаратов в России связаны, во- первых, с тем, что, несмотря на относительно высокую прибыльность культивирования даже самых простых лекарственных растений (например, ромашки или календулы), в два раза превышающую рентабельность выращивания зерновых культур, существовавшие ранее специализированные хозяйства сегодня пребывают в глубоком кризисе. Фермерские хозяйства не проявляют интереса к культивированию лекарственных растений из-за значительной отсроченности коммерческой отдачи от посевов. Для многих лекарственных трав посевы начинают приносить доход минимум через два-три года – более ранний сбор нецелесообразен. Найти кредиты на условиях ожидания такого срока экономической отдачи в России на сегодняшний день представляется сложной задачей. Похожая ситуация складывается и со сбором дикорастущих трав: несмотря на их значительный спрос не только в России, но и за ее пределами, одновременно аккумулировать достаточно средств для кредитования уборочной кампании, которая обычно длится 2-3 месяца в году, зачастую оказывается нереально. Вследствие сложившейся ситуации, Российский рынок ЛРС характеризуется низким качеством сырья, собираемого непрофессиональными сборщиками, малой долей экспорта российских лекарственных трав при высоком потенциале в этой области [28].

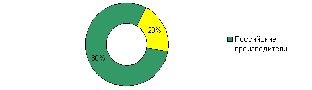

Перспективы развития российского рынка лекарственных трав и сборов во многом связаны со способностью и заинтересованностью государства в создании условий для привлечения в этот вид бизнеса, как отечественных производителей, так и кредитно-инвестиционных структур. Однако, прослеживается тенденция к тому, что все чаще в Россию, располагающую уникальным естественным лекарственным ресурсам, импортируется растительное сырье из Индии, Китая, Польши и других стран. Несмотря на незначительную численность российских производителей фитопрепаратов, ими выпускается 80% лекарственных растительных средств, занесенных в Государственный реестр лекарственных средств ( рисунок 1.2.). Это достаточно высокий показатель.

Рисунок 1.2. Доля лекарственных растительных средств из числа занесенных в Государственный реестр, выпускаемых российскими производителями, % [30].

Одним из ведущих российских производителей фармацевтической продукции является ЗАО Фармцентр «ВИЛАР». ЗАО Фармцентр ВИЛАР создан на базе завода ВИЛАР - государственного предприятия, существующего более 50 лет. Завод был создан в 1959 году как опытно-производственная база института «ВИЛАР» для разработки технологии промышленного получения новых лекарственных средств из растительного сырья и совершенствования действующих фитохимических производств. За это время предприятием внедрены в серийное производство более 100 новых препаратов и лекарственных форм [30].

Главная задача ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» - производство новых современных фитопрепаратов. За последние годы ассортимент лекарственных средств, выпускаемых ЗАО «Фармцентр ВИЛАР», достиг более 30 наименований, а объем выпуска резко увеличился, что позволило, по утверждению производителя, при высоком качестве продукции сохранить доступные цены. Новыми направлениями деятельности стали разработка и производство пищевых добавок, гигиенических и косметических средств, получаемых на основе лекарственных и витаминных растений.

Россия является крупнейшим экспортером лекарственных трав. Согласно официальной статистике, по объемам экспорта лекарственных трав на европейском рынке лидирующие позиции занимает Германия. Но основную массу лекарственного растительного сырья Германия закупает в Болгарии. Поэтому реальным лидером по объемам экспорта лекарственных трав и сборов оказывается Россия. Следует отметить, что на европейском рынке лекарственные травы, произведенные в России, считаются, продукцией высокого уровня - благодаря сочетанию климатических и географических факторов отечественные лекарственные травы насыщены ценными биоактивными веществами. Но вместе с тем, некоторые крупнейшие отечественные производители лекарственных трав и сборов (например, «Красногорсклексредства», «Народная медицина») основную массу своей продукции изготавливают из импортного сырья. Поставки осуществляются в основном из Польши, Болгарии, Египта и некоторых других стран. Вторую позицию по объемам экспорта на рынки стран Евросоюза занимают Польша и Болгария. Польша является лидером в сегменте культивированных лекарственных растений, в то время как Болгария остается лидером в области сбора дикорастущих лекарственных растений [27].

Потребление препаратов на основе ЛРС на мировом рынке стремительно растет. По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие 10 лет доля таких препаратов в общих объемах потребления фармацевтических препаратов достигнет 60%. Это связывают прежде всего с тем, что более 12% населения Земли страдает аллергией, в том числе на синтетические лекарственные препараты [26].

В настоящее время в мире доля фармацевтической продукции, изготавливаемой из лекарственных растений, составляет 40%. По результатам социологических исследований, около половины населения США и Германии предпочитает лечение травами, а почти каждый второй житель США принимает растительные лекарства ежедневно. По данным ВОЗ, значительная часть жителей развивающихся стран при оказании первичной медико-санитарной помощи пользуется традиционными препаратами естественного происхождения [30].

Рост потребления лекарственных трав и сборов наблюдается и на отечественном рынке. Наибольшей популярностью пользуются следующие виды продукции из растительного сырья: сенна, ромашка, липа, шалфей, валериана, почечный чай, толокнянка и кора дуба, а также урологические, успокоительные, желчегонные, грудные и противогеморроидальные сборы. Производство лекарственных средств на основе ЛРС многие десятилетия являлось основной составляющей отечественной фарминдустрии. Но в современных рыночных условиях производителям лекарственных растительных средств приходится действовать в ситуации все более выраженной конъюнктуры, как внутри своего сегмента фармацевтического рынка, так и со стороны производителей синтетических лекарственных препаратов. В сложившейся ситуации, актуальной задачей для производителей лекарственных растительных препаратов становится отслеживание тенденций динамики продаж и емкости различных групп синтетических препаратов. Принятие решений о выпуске и продвижении лекарственных растительных препаратов целесообразно на основе анализа этих тенденций, формирующего предпосылки спроса у потребителей. Растительные препараты, как правило, дешевле и безопаснее многих синтетических препаратов и, попав в активно растущие сегменты фармацевтического рынка, они пользуются достаточно высоким спросом у населения. Российские потребители достаточно консервативны в своих предпочтениях. Им присущ исторически сложившийся стереотип, согласно которому лучшими методами для лечения большинства заболеваний являются народные средства на основе лекарственных растений. Это оказывает двойственное влияние на рыночную политику компании, продвигающей продукцию ЛРС. С одной стороны, этот фактор способен снизить затраты на рекламу. С другой стороны – каждый новый препарат или сбор, в особенности, включающие экзотические или малознакомые большинству населения растения, приходится позиционировать как полноценный бренд, сопровождая его продвижение масштабной рекламно-информационной поддержкой. Усиление конкуренции между производителями лекарственных трав и сборов на российском рынке способствует более тщательному поиску возможностей повышения привлекательности продукции для потенциального потребителя. Было отмечено, что, если еще пару лет назад относительно малочисленные производители лекарственных трав конкурировали между собой в основном за счет цен и условий контрактов с дистрибьюторами, то сегодня все большую актуальность приобретает привлекательность продукции не только для оптового партнера, но и для аптеки, и для непосредственного покупателя. Довольно актуальной стала разработка фильтр-пакетов для лекарственных трав. Это повышает лояльность потребителя. Новая технология упаковки стала очень востребованной, так как большинство лекарственных трав плохо переносят хранение в домашних условиях. Появление фильтр-пакетов фактически открыло новую рыночную нишу для лекарственных трав и сборов. Оказалось, что лекарственный сбор не обязательно долго заваривать в чайнике, термосе или ставить на паровую баню, его можно приготовить как обычный чай, даже на работе или в дороге. Эта возможность очень важна для людей, вынужденных пить лекарственные отвары курсами, через определенные промежутки времени [28].

Анализ тенденции современного фармацевтического рынка в России, позволяет выделить следующие основные причины повышения потребительского спроса на лекарственные растительные средства:

Относительная безопасность действия;

Химическая природа лекарственных растений позволяет препаратам на их основе легко включаться в метаболизм человека;

Малое проявление побочных эффектов;

Возможность рационального сочетания лекарственных растений между собой и с синтетическими средствами;

Ценовая доступность;

Менталитет российского населения;

Традиционный опыт использование лекарственных трав и сборов в рамках народной медицины. [30].

Основные выводы по итогам обзора:

Для российского рынка лекарственных трав и сборов наблюдается тенденция к росту, но доля этого сегмента в общем объеме рынка фармацевтических препаратов на сегодняшний день составляет всего 11-12 млн. долларов США или 0,5-1,5%.

Рынок лекарственных трав и сборов является весьма перспективным сегментом российского фармацевтического рынка. Интерес к фитопрепаратам у ряда компаний усиливается.

В России функционирует около 100 производителей лекарственных трав и сборов. Многие из них имеют статус региональных, реализуя свою продукцию лишь в пределах своих областей. Лишь порядка 20% российских производителей работают в национальном масштабе. Но, несмотря на довольно малую численность российских производителей ЛРС, ими выпускается 80% препаратов, занесенных в Государственный реестр.

Малая численность производителей лекарственных трав и сборов в России объясняется наличием сложностей в развитии производства лекарственных трав, среди которых наиболее значимой является отсроченность коммерческой отдачи от посевов, составляющая 2-3 года. Схожим образом складывается ситуация для сбора дикорастущих трав. Производителям сложно одномоментно аккумулировать достаточно средств для финансирования уборочной кампании, длящейся в течение 2-3 месяцев. Перспективы развития российского рынка лекарственных трав и сборов связаны с заинтересованностью государства в создании условий для привлечения в этот вид бизнеса отечественных производителей и кредитно-инвестиционных структур.

Россия - крупный экспортер лекарственных трав. На европейском рынке лекарственные травы, произведенные в России, считаются, продукцией высшего качества, благодаря сочетанию благоприятных природных условий они богаты ценными биоактивными веществами.

На российском рынке наблюдается рост потребления фитопрепаратов. Консерватизм российских потребителей оказывает значительное влияние на формирование рыночной политики производителя в плане продвижения на рынок новой продукции.

1.2.Морфобиологическаяхарактеристикаэхинацеипурпурной, применение в медицине

Краткая ботаническая характеристика, ареал, местообитание, экологические особенности

Отдел: Покрытосеменные, или Цветковые растения (Magnoliophyta, Angiospermae, или Anthophyta)

Класс: Двудольные (Magnoliopsida, или Dicotyledones)

Подкласс:Астериды (Asteridae)

Порядок:Астроцветные (Asterales)

Семейство: Сложноцветные, или Астровые (Compositae, или Asteraceae)

Род: Эхинацея(Echinacea)

Вид: Эхинацея пурпурная (Echináceapurpúrea)

Рисунок 1.3. Поля с эхинацеей пурпурной.(Белгородский филиал «ВИЛАР», 2013 г.)

Род эхинацеи включает пять видов травянистых растений, которые в диком виде встречаются в приатлантических районах Северной Америки и Мексики. Это многолетние корневищные растения с прямым стеблем до 1-1,5м высоты с красивыми пурпуровыми соцветиями. Характеризуются специфическим вкусом и запахом. Корзинки многоцветковые на длинных ножках, поникающие; обертка полушаровидная, листочки обертки расположены в 2-4 ряда, ланцетовидные, относительно оттопыренные. Цветоложе коническое, усаженное шиловидными прицветниками (вследствие продольного свертывания ланцетовидно-линейных вначале прицветников), на верхушке заострёнными, щетиновидными, обычно темно-окрашенными и превышающими трубчатыми цветами; язычковые цветы с недоразвитым пестиком, долго удерживающиеся, внутренние трубчатые цветы обоеполые; семянки обратно пирамидальные толстоватые четырёхгранные, с хохолком в виде небольшой зубчатой окраины. Многолетние травы с простым или слабо разветвленным стеблем и очередными (редко супротивными) простыми зубчатыми или цельнокрайными листьями с 3-5 продольными жилками. Многолетник. Стебель голый или рассеяно коротковолосистый, 50-100 (150) см высотой, листья шероховатые, чаще по краю зубчатые, нижние - яйцевидные на длинных крылатых черешках, на верхушке острые, обычно с пятью продольными жилками, при основании суживающиеся до слабо сердцевидных 5-15(20) см длиной, 2.5-7.5 см шириной, более широко расположенные по стеблю - ланцетовидные или продолговато-яйцевидные, сидячие или почти сидячие, с тремя жилками. Язычковые цветки в числе 15-20 пурпуровые, малиновые, реже беловатые, 2.5-5.5 см длиной, внутренние (трубчатые) цветки пурпуровые, 4 мм длиной, зеленоватые прицветья ланцетовидно-шиловидные, 1.0 - 1.3 см длиной, 1.0-1.5мм шириной, с прямой колючей верхушкой. Происходит из восточной части США. В качестве лекарственного растения эхинацея многие десятилетия культивируется в Германии, Франции, США, как высокопродуктивный медонос и декоративное растение – в Молдавии, на Украине, в европейской части России. В лечебной практике используют корни и цветки, лучше свежие. В настоящее время известны не только широко используемая в медицине эхинацея пурпурная, новые виды – эхинацея узколистная (E. angustifolia DC), эхинацея бледная (E. Pallida Nutt.) но и такие малоизученные виды как парaдоксальная (E. paradoxa (NortonBritton), стимулирующая (E. simulata Mc Gregor), теннесийская (E. .tennesseensis (Beadle) и темно-красная (E. atrorubens Nutt). Различные виды эхинацеи отличаются друг от друга не только цветом (что следует из их названий), но и различным содержанием биологически активных веществ [2].

Рациональные приемы сбора сырья. Эхинацея пурпурная – ценное лекарственное растение. Надземная и подземные части растения используются в качестве сырья для промышленного получения препаратов иммуномодулирующего действия. Осенью или весной заготавливают корневища, соцветия, собранные во время цветения. Сушится сырье на открытом воздухе под навесом. Выпускаемые из нее препараты представляют собой извлечения из всех частей как свежего, так и высушенного растения. Установлено, что большее количество экстрактивных веществ в корнях накапливается при возделывании культуры прямым посевом семян в почву, в сравнении с рассадным выращиванием.

Химический состав растительного лекартственного сырья и применение в медицине. Химический анализ растений рода Echinacea определил в их составе 7 групп биологически активных веществ, которые включают полисахариды, флавоноиды, производные кофейной кислоты, эссенциaльные липиды, aлкилaмиды и другие клaссы соединений. Лечебный эффект суммарных извлечений эхинацеи: нaстоек, экстрaктов, консервированного сока более высокий, чем у отдельных веществ. Выпускаемые из неё препараты представляют собой извлечения из всех частей как свежего, так и высушенного растения. Эхинацея используется для лечения различных заболеваний, в т. ч. при змеиных укусах, простудах, зубной боли, язвах, ранах и герпесе. Эхинацея проявила себя как средство, стимулирующее иммунитет, и дальнейшие исследования посвящаются ее потенциальному применению для лечения рака, артрита, СПИДа и синдрома хронической усталости. Во время обработки многие активные составляющие эхинацеи разрушаются или повреждаются, поэтому самым эффективным способом сохранить все ее целебные свойства является лиофилизирование. Эхиназиды являются самым полезным компонентом растения. Они аккумулируется в корнях и присутствуют в цветке, но в незначительных количествах. Эхиназиды могут конкурировать с пенициллином в уничтожении большого количества вирусов, бактерий, грибков и простейших. Эхиназиды способны эффективно защищать организм против свободных радикалов, образующихся при разрушении коллагена типа III, допуская возвращение коллагена к его естественному состоянию. Согласно этим данным возможно местное применение экстрактов эхинацеи как для лечения, так и для предотвращения фоточувствительности кожи под воздействием ультрафиолетового облучения. Алкиламиды наибольшей концентрации достигают в корнях Echinacea angustifolia. Они имеют умеренные анестезирующие свойства. Экстракты эхинацеи используются при лечении хронических инфекций верхних дыхательных путей.

Сахара и полисахариды. Из всех химических соединений, входящих в состав эхинацеи, наиболее хорошо изучены полисaхaриды. Именно с ними ученые связывают способность эхинацеи стимулировать иммунитет. Из эхинацеи пурпурной, узколистной и бледной были выделены простые сахара, такие как арабиноза, галактоза, глюкоза, ксилоза, манноза, рамноза. пентозы, фруктоза, олигосахариды (сахароза) и полисахариды: крахмал, целлюлоза, гемицеллюлоза, инулин, пектин. В корнях эхинацеи пурпурной, узколистной и бледной найден фруктозан инулин. Предполагают, что именно в полисахаридах заключаются иммуностимулирующие воздействия эхинацеи. Кроме того, составляющие полисахаридов способствуют регенерации ткани, стимулируя фибробласты и угнетая гиалуронидазу, которая разрушает внутриклеточный цемент, называемый гиалуроновой кислотой. Инулин активирует иммунную систему, что достигается путем усиления движения белых кровяных клеток к областям инфекции, увеличением растворимости иммунных комплексов и разрушению бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Тем не менее, предполагают, что большинство сильнодействующих иммуностимулирующих полисахаридов являются сильно разветвленными, водорастворимыми гетерогликанами, содержащими разные формы сахара, а не полисахаридами вроде инулина, который содержит только полифруктозу. Полисахариды эхинацеи способны усиливать фагоцитоз микрофагов и стимулируют выработку макрофагами некоторых важных для иммунной системы компонентов. Экстракт из Echinacea purpurea, содержащий очищенные полисахариды, вызывает усиленную пролиферацию фагоцитов в селезенке и костном мозге, а также миграцию гранулоцитов к периферийной крови in vivo. In vitro микрофаги стимулируются к выработке интерлейкина-1, интерлейкина-6 и противоопухолевого фактора альфа, что повышает количество реактивных кислородных посредников и угнетает рост Candida albicans. По результатам исследований, полисахариды, изолированные из культуры клеток Echinacea purpurea, усиливают выработку макрофагами противоопухолевого фактора альфа. Это усиливает цитотоксичность против опухолей и внутриклеточных паразитов Leishmania enretti. Несмотря на то, что подобные опыты проводились на мышах, предполагают, что полисахариды способны таким же образом вызывать реакции активных фаз и активировать фагоциты в организме человека [2].

Производные кофейной кислоты. К наиболее важным производным кофейной кислоты относятся эхинозиды, хлорогенная кислота, синарин. Всего обнаружено 17 проиводных. Депсиды кофейной и винной кислот присутствуют у эхинацеи пурпурной и бледной. Основным веществом этой группы является цикоревая кислота. Эхинакоцид имеет бактерицидную активность по отношению к золотистому стафилококку, стрептококку, обладает гипотензивным и анальгетическими свойствами. Кофейная кислота отличается антибактериальной, противогрибковой, антиоксидантной и мембраностимулирующей активностью.

Другие гидрофильные вещества. Еще в 1914 году в корнях эхинацеи были обнаружены белки. Белок эхинацеи считается сбалансированым по аминокислотному составу. У эхинацеи пурпурной обнаружены гликопротеины, подтверждена их иммунная активность и антигенная специфичность in vitro. В прошлом веке из эхинацеи были выделены алкалоиды. Для эхинацеи пурпурной характерно присутствие в составе бетаина-глицина. В высушенных корнях эхинацеи пурпурной и узколистной в незначительных количествах (0,006%) обнаружены характерные для сложноцветных алкалоиды туссилягин и изотуссилягин. Их количество может варьироваться под действием различных экологических факторов. Растения, произрастающие на влажных и богатых азотом почвах, отличаются более высоким содержанием алкалоидов. Для эхинацеи бледной и пурпурной отмечено наличие сапонинов. Эти вещества обладают вирусонейтрализующей и иммуностимулирующей активностью. В наземной части эхинацеи пурпурной обнаружены органические кислоты (3,3%), корни содержат молочную кислоту. Листья эхинацеи пурпурной содержат в своем составе 1,72%*10-4 % витамина С и 8,56*10-2% провитамина А.

Эфирное масло. Наиболее важным компонентом представителей рода эхинацея являются эфирные масла. Содержание эфирного масла в корнях эхинацеи пурпурной составляет от 0,01 до 0,024%, а листьях - от 0,01 до 0,64%. Соцветия содержат от 0,08 до 0,12% эфирных масел. В масле, выделенном из корней эхинацеи пурпурной, содержится 31 вещество. Основными его составляющими являются сесквитерпены, кариофен и фарнезен. Кроме того встречаютя мирцен, лимонен, цимол, туйен, гумулен, кариофиленэпоксид. Эфирное масло, выделенное из наземных частей эхинацеи пурпурной, содержит: борнеол, борнилацетат, пентадека-8-ен-2-он, гермакрен-Д, кариофилен; выделены: ванилин, n-гидроксикоричная кислота, а в масле свежих растений гермакреновый спирт [2]. Содержание ненасыщенных углеводородов в эфирных маслах эхинацеи достаточно высоко. Эфирные масла липофильной фракции проявляют наиболее выраженную эфирную активность, чем вещества из гидрофильной фракции.

Алкимиды ненасыщенных кислот. Представители рода сложноцветные характеризуются наличием ненасыщенных алкиламидов. Этим обусловлен жгучий вкус сырья и препаратов эхинацеи. Алкиламиды могут обладать местно анестезирующими свойствами. Алкимиды, содержащиеся в корнях эхинацеи пурпурной, обладают противовоспалительным действием. Запатентованы иммуностимуляторы из эхинацеи, полученные путем экстракции с помощью воды и повторной экстракции липофильными растворителями. При этом активными ингридиентами являлись: полиненасыщенные С10-14 изобутиламиды карбоновой кислоты, а также С2карбонил C10-18 алкены и алкины. Липофильные экстракты в лабораторных условиях усиливал фагоцитоз гранулоцидов человека. Запатентован способ получения экстрактов из корней эхинацеи узколистной и пурпурной, обладающих иммуностимулирующей активностью. Данный экстракт используется для лечения гипертрофии простаты и воспалительных заболеваний, содержащих комплекс изобутиламидасциклодекстринов. Кроме охарактеризованных выше соединений в липофильной фракции эхинацеи выявлены фитостеролы. В корнях эхинацеи пурпурной и узколистной содержится олеиновая, линолевая, церотиновая, пальмитиновая, миристиновая и льняная кислоты.

Смолы. В корнях эхинацеи пурпурной обнаружены смолистые вещества. Они имеют темно-коричневый цвет, слабый специфический запах и неприятный, горько-соленый вкус. Наличие эфирного масла и камедей в смоле не установлено.

Макро- и микроэлементы. В свежих корнях эхинацеи пурпурной обнаружены следующие макро- и микроэлементы: кальций (776мг100г сырья), калий (314мг), алюминий (129мг), магний (117мг), хлор (76 мг) и железо (48). В корнях эхинацеи пурпурной идентифицированы карбонаты, сульфаты, хлориды, фосфаты и силикаты, а также катионы кальция, калия, магния и железа [2].

1.3.Морфобиологическая характеристика расторопши пятнистой, применение в медицине

Краткая ботаническая характеристика, ареал, местообитание, экологические особенности

Отдел: Покрытосеменные, или Цветковые растения (Magnoliophyta, Angiospermae, или Anthophyta)

Класс: Двудольные (Magnoliopsida, или Dicotyledones)

Подкласс:Астериды (Asteridae)

Порядок:Астроцветные (Asterales)

Семейство: Сложноцветные, или Астровые (Compositae, или Asteraceae)

Род: Расторопша (Silybum)

Вид: Расторопша пятнистая (Sílybum maculatum)

Рисунок 1.4. Соцветие расторопши пятнистой (Белгородский филиал «ВИЛАР», 2013 г.)

Однолетнее (в культуре) или двулетнее колючее растение высотой 1—1,5 м. Стебель простой или ветвистый, голый. Листья очередные, эллиптические, перистолопастные или перисторассеченные, крупные (длиной до 80 см) с желтоватыми колючками по краю листа и по жилкам снизу; пластинка листа зелёная с белыми пятнами, блестящая. Цветки пурпурные, розовые или белые, собранные в крупные одиночные шаровидные корзинки с черепитчатой обёрткой, состоящей из колючих зелёных листочков. Ложе соцветия мясистое, покрыто волосками. Все цветки обоеполые, трубчатые. Цветёт в июле — августе. Плод — семянка с хохолком. Родина расторопши пятнистой — Средиземноморье (Египет, Израиль, Турция, Италия, Греция, Франция), Балканы (Болгария, Албания, страны бывшей Югославии) и Пиренейский полуостров (Испания и Португалия). Распространилась по миру (Западная и Восточная Европа, Британские острова, Южная и Центральная Африка, Северная и Южная Америка, Азорские острова, Средняя Азия). В России встречается как сорное растение в южных районах европейской части, на Кавказе, юге Западной Сибири. Растёт по сорным местам; иногда разводится в садах, огородах и дичает. Очень агрессивный сорняк. Для получения лекарственного сырья культивируется [2].

Рациональные приемы сбора сырья. С целью применения в медицине заготавливают семена и корни расторопши пятнистой. Заготовка семян осуществляется в конце августа - начале сентября – к тому моменту, когда обёртки на большинстве боковых корзинок уже засохнут, середина приобретет характерную белизну, а семена станут темно-коричневыми с белыми пятнами.. Срезают нераспустившиеся корзинки. Это происходит рано утром. Сушка производится в тени на воздухе. Допускается сушка в проветриваемых помещениях. Хранение следует производить в мешочках в сухих помещениях с нормальной вентиляцией. Семена пригодны в течение 1 года. Корни расторопши пятнистой выкапывают осенью. Сушка предварительно очищенных и промытых корней производится на солнце. В сушилке можно сушить при t 40-50°С. Срок хранения в стеклянных банках до 1 года.

Химический состав растительного лекарственного сырья и применение в медицине. Лекарственным сырьем являются зрелые плоды расторопши, но лечебны и сок из травы, и корень также широко применяются. В семенах содержатся флаволигнаны силибин, силидианин, силикристин и др. (2,7%), до 32% жирного масла, до 0,1% эфирного масла, биогенные амины, (гистамин, тирамин), cмолы, витамин К, фактор Т (повышающий число тромбоцитов в крови). Среди флавоноидов преобладает кверцитин. Липидный комплекс представлен токоферолами, фосфолипидами, ацилгрицеринами.

Флаволигнаны. Флаволигнаны являются фенольными соединениями растительного происхождения. Они способны связывать свободные радикалы окисленных аминобифенилов. Силимарин – липофильный экстракт плодов расторопши пятнистой, состоящий из изомеров флаволигнанов. В состав силимарина входят: силибин, силикристин и силидианин с небольшим содержанием других стереоизомеров, а также флавоноид - таксифолин. Все три основных компонента силимарина: силибин, силикристин и силидианин являются производными таксифолина и кониферилового спирта. Наличие лигниновой или лигнановой группировки позволило отнести эти соединения к флаволигнанам. Дополнительный фенилпропаноидный фрагмент (конифериловый спирт) дает основание отнести флаволигнаны не только к флавоноидам, но и фенилпропаноидам. Силибин является основным компонентом силимарина, и, как правило, составляет 50-70 % всех флаволигнанов [20].

Силибин относится к группе гепатопротекторов. Препятствует разрушению клеточных мембран, что обусловлено способностью ингибировать перекисное окисление липидов в поврежденных гепатоцитах, в результате чего происходит стабилизация клеточных мембран, предотвращается потеря компонентов клетки. Препятствует проникновению в клетку некоторых гепатотоксичных веществ (в частности яда гриба бледной поганки). Терапевтическая эффективность препаратов из плодов расторопши пятнистой базируется на нескольких механизмах действия: силибин стимулирует рибосомный синтез протеина, что приводит к усилению регенерации клеток печени; флаволигнаны оказывают стабилизирующее действие на мембраны гепатоцитов и предотвращают проникновение гепатотоксинов во внутреннюю часть клетки. Все эти эффекты связаны с образующимися в ходе метаболических превращениях генотоксичных веществ (составляют большую группу), которые широко применяются в анилинокрасочной промышленности, с антирадикальными свойствами флаволигнаны. Помимо гепатопротекторной активности, силимарин проявляет противораковую, противовоспалительную, иммуномодулирующую и кардиопротекторную активности. Препараты из расторопши являются гепатопротекторами, мембраностабилизаторами, антиоксидантами, оказывают общеукрепляющее иммуномоделирующее действие [20].

Жирные и эфирные масла. Выделенное из семян жирное масло представляет собой бледно-желтую, прозрачную, вязкую жидкость с характерным запахом. Масло расторопши содержит жирорастворимые витамины A, E, K и ненасыщенные жирные кислоты, объединяемые в группу «витамин F».Масло, экстракт и шрот семян расторопши улучшают обмен веществ, повышают сопротивляемость организма к различным заболеваниям, обладают антиаллергенными и детоксикационными свойствами, благодаря уникальному набору Омега-3- полинасыщенных жирных кислот в оптимальном соотношении. Выявлено антиоксидантное, антимутагенное, мембранопротекторное, ранозаживляющее действие масла расторопши [16].

Отсутствие токсичности как таковой и приятный вкус плодов расторопши позволяет широко использовать порошок из них в качестве суррогата кофе и в производстве лечебно-профилактических хлебобулочных и кондитерских изделий.

Масло расторопши широко используется в косметических средствах для усиления обменных процессов и восстановления нормального тургора кожи, ухода за воспаленной кожей, подвергшейся термическому воздействию или действию ультрафиолетовых лучей в сочетании с другими компонентами природного происхождения.

Биогенные амины. Биогенные амины образуются при декарбоксилировании аминокислот. Они обладают высокой биологической активностью. В расторопше присутствует гистамин и терамин. Свободный гистамин характеризуется высокой активностью: он вызывает спазм гладких мышц (включая мышцы бронхов), расширение капилляров и понижение артериального давления; застой крови в капиллярах и увеличение проницаемости их стенок; вызывает отёк окружающих тканей и сгущение крови. В связи с рефлекторным возбуждением мозгового вещества надпочечников выделяется адреналин, суживаются артериолы и учащаются сердечные сокращения. Как лекарственное средство гистамин имеет ограниченное применение. Используется при артритах, ревматизме, поражении нервов, при аллергических заболеваниях, мигрени, крапивнице. Применяется для диагностики функционального состояния желудка. Тирамин физиологически активен и токсичен. В связи с сосудосуживающим действием повышает кровяное давление, влияет на процессы возбуждения и торможения в нервной системе [16].

1.4.Морфобиологическаяхарактеристика календулы лекарственной, применение в медицине

Краткая ботаническая характеристика, ареал, местообитание, экологические особенности

Отдел: Покрытосеменные, или Цветковые растения (Magnoliophyta, Angiospermae, или Anthophyta)

Класс: Двудольные (Magnoliopsida, или Dicotyledones)

Подкласс:Астериды (Asteridae)

Порядок:Астроцветные (Asterales)

Семейство: Сложноцветные, или Астровые (Compositae, или Asteraceae,)

Род: Календула (Caléndula)

Вид: Календула лекарственная (Caléndula officinális)

Рисунок 1.5. Календула лекарственная (Белгородский филиал «ВИЛАР», 2013 г.)

Однолетнее травянистое растение, высотой до 75 см, с сильным своеобразным запахом. Корень ветвистый, стержневой. Стебель прямостоячий, простой или слабо разветвленный, густо олиственный, войлочно-опушенный. Листья очередные, также тонко-опушенные, нижние черешковые, верхние сидячие, обратнояйцевидные, продолговатые или ланцетные. Обертка однорядная, с узкими листочками. Цветки мелкие, наружные язычковые, желтые или оранжево-красные, внутренние трубчатые, более темной окраски, собраны в одиночные корзинки диаметром 3-5 см с плоским цветоложем и зеленой обверткой. Краевые цветки длиной 2-3 см расположены в 1-15 рядов, язычковые, простые или махровые, пестичные, с одногнездной изогнутой завязью, двулопастным столбиком и плоским ланцетным трехзубчатым отгибом (желтым или желто-оранжевым). Срединные цветки оранжевые, длиной до 0,5 см, трубчатые, пятизубчатые, с недоразвитым пестиком и пятью тычинками. Плоды - согнутые семянки с шипами на выпуклой стороне: наружные - серповидные длиной до 3 см, средние - дугообразные длиной до 1,8 см, внутренние - крючкоподобные длиной до 1 см [2].

Родиной календулы является Центральная и Южная Европа, Средняя Азия. В диком виде широко встречается в странах Средиземноморья, Центральной и Южной Европе. Существует свыше 20 видов, распространены, главным образом, в Средиземноморье. Растет в зарослях кустарников, на морских побережьях и скалах.

В России, на Украине, на Кавказе культивируется как лекарственное растение, реже – как декоративное. Выращивается в садах и на промышленных плантациях. Оттуда иногда дичает.

Растение неприхотливо к условиям произрастания: светолюбивое, холодостойкое (выдерживает заморозки до −5 °C). В засушливое лето требует полива, иначе мельчают соцветия. Календула лекарственная требовательна к плодородию почвы, поэтому в севообороте ее размещают после хорошо удобренных пропашных культур. Выращивать ее на одном месте несколько лет подряд не рекомендуется, так как она сильно истощает почву. Цветет с июня до осенних заморозков, плоды созревают в июле-сентябре.

Сорта календулы отличаются разнообразной окраской; наиболее распространены сорта: «LemonQueen» («Лимонная королева»), «OrangeKing» («Оранжевый король»), « Ювель» - лососево-оранжевый, соцветие плоское, «Радио» - ярко-оранжевый, соцветие полушаровидное, «Хризанта» - ярко-канареечно-желтый, соцветие полушаровидное, «Сенсация» - красно-оранжевый с желтой серединой, соцветие полушаровидное.

С лекарственными целями возделываются сорта с махровыми формами цветков, реже простыми, преимущество отдается оранжево-красным цветкам, так как содержание каротина в них в два раза больше, чем в бледно окрашенных сортах.

Рациональные приемы сбора сырья. В качестве сырья календулы лекарственной используют цветочные корзинки, язычковые цветки, собираемые во время цветения и трава без нижних частей стебля.

Заготавливают свежие распустившиеся соцветия в фазе раскрытия в них не менее половины язычковых цветков. За лето совершают около 10-20 сборов. При достаточно частой систематической уборке образуются новые соцветия, и цветение может продолжаться до заморозков, что способствует повышению урожая. Несвоевременный сбор приводит к завязыванию семян, интенсивность цветения снижается, что ведет к ухудшению качества семян. В период цветения календулы ее соцветия раскрываются через каждые 3 дня, в последующем - через 4-5 дней и реже. Корзинки необходимо срезать у самого основания цветоноса.

После сбора растительного сырья необходимо удалить все посторонние примеси, а также цветки, утратившие природную окраску, части соцветия, которые не подлежат сбору. Сортировка должна производиться бережно и аккуратно.

Сушку цветков календулы рекомендуется производить на открытом воздухе под навесом, в тени или в теплом, проветриваемом помещении. При необходимости досушивают в воздушных сушилках при температуре 40 - 45 °С не более 4 ч, расстилая тонким слоем. Если соцветия легко распадаются, сушка считается завершенной. Цветоносы и осыпавшиеся корзинки не должны содержаться в готовом сырье. Сырье должно обладать слабым, ароматным запахом и горьковатым вкусом с ощущением слизистости. Сырье годно в течение 2-х лет.

Химический состав лекарственного растительного сырья и применение в медицине. Содержание в цветочных корзинках: каротиноидов - до 3%, сапонинов, фитонцидов, эфирных масел, горьких и дубильных веществ, смолы (около 3,5%), альбуминов, слизи (2,5%), азотсодержащих соединений (1,5%), оргaнических кислот (6~8%): яблочной, пентадециловой и следы салициловой и аскорбиновой кислот; следы алкалоидов.

Стебли и листья содержат тритерпеновые сапонины, горечи, дубильные вещества, корни — тритерпеновые сапонины, инулин.

В семенах могут содержаться алкалоиды, жирное масло, представленное глицеридами лауриновой и пальмитиновой кислот.

Каратиноиды. В цветочных корзинках календулы содержатся каротиноиды – каротин, рубиксантин, ликопин, цитроксантин, виолоксантин, флавохром, флавоксантин и др. Особенно богаты каротиноидами ярко окрашенные сорта ноготков. Чем интенсивнее окрашены цветки, тем больше в них каротина (около 3%). Различают два изомера каротина: α-каротин и β-каротин. Является провитамином витамина А. Рубиксантин и флавоксантин используются в качестве красителей желтого цвета в пищевой промышленности. Ликопин является мощным растительным антиоксидантом, предотвращающим окисление холестерина.

Сапонины. Сапонины широко встречаются в листьях, стеблях, цветках и плодах растения. Они являются гликозидами с поверхностно активными свойствами. Сапонины календулы обладают кардиотоническим, нейротрофным, гипотензивным и тоническим действием. В терапевтической практике используются как отхаркивающие, мочегонные, тонизирующие, седативные средства, применяются как вспомогательные средства в вакцинах.

Запах цветков обусловлен наличием эфирного масла. Его в них около 0,02%.

Фитопрепараты из календулы лекарственной обладают противовоспалительными, ранозаживляющими, бактерицидными, спазмолитическими и желчегонными свойствами. Препараты из календулы способны расслаблять гладкомышечные структуры органов пищеварения, (желудок, кишечник и печень), и, вместе с тем, возбуждать секреторную активность, способствуя усилению желчеобразования и желчеотделения и повышению секреторной активности желудка. Наилучшие результаты оказывают комплексные препараты календулы вместе с ромашкой аптечной и тысячелистником обыкновенным

Лекарственные средства на основе календулы способствуют ускорению процессов регенерации тканей, улучшают качество грануляций, способствуют скорой эпителизации и формированию незаметного рубца. При приеме внутрь также оказывают противовоспалительное действие, способствуя восстановлению слизистых оболочек желудка и кишечника, заживлению эрозий и язв. Защитное действие препаратов календулы основывается на снижении агрессивности желудочного сока и повышению устойчивости слизистой оболочки желудка. Календула способствует нормализации сердечной деятельности и уменьшает отеки, оказывая седативное, мягкое гипотензивное действие.

Лекарства на основе календулы широко применяются при различных дистрофических процессах слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, при гастритах, энтероколитах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Они способствуют возбуждению аппетита при различных воспалительных заболеваниях печени – желтухе, гепатитах. Фитопрепараты из календулы также эффективны при болезнях селезенки и при сердечных заболеваниях, которые сопровождаются нарушением ритма, одышкой, отеками; при гипертонической болезни.

Подтверждено, что препараты календулы оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему путем снижения рефлекторной возбудимости и артериального давления, усиления деятельности сердца, увеличения амплитуды сердечных сокращений и замедлением ритма. Наружное применение препаратов календулы способствует ускорению регенерации тканей, уменьшает воспалительные процессы и вызывает заживление ран. По эффективности может конкурировать с препаратами йода. У препаратов на основе календулы заметно выражены бактерицидные свойства в отношении стафилококков и стрептококков и ряда других возбудителей. Настойка календулы применяется при длительно незаживающих язвах, ранах, остеомиелите, экземе, в виде полосканий при ангине, стоматите, для укрепления десен.

Препараты календулы практически нетоксичны. В связи с этим максимальной дозы для приема не установлено. Особенностью препаратов календулы является то, что при приеме внутрь действие проявляется медленно, что требует длительного лечения, например при гипертонической болезни. В качестве дезинфицирующих и ранозаживляющих средств широко применяют мази и настойки наготков. Они эффективны при наружном лечении ушибов, ссадин, гнойных и длительно незаживающих ран и язв, пролежней, ожогов и пр. Свежий сок календулы может быть использован для промывания ран, при пчелиных укусах и т.д.

ГЛАВА 2. Методика проведения исследований

2.1. Отбор средней пробы семян для определения посевных качеств

Определение подлинности семян производится согласно ГОСТ Р 51096-97 (приложение 1, таблица 1). В данном ГОСТе также изложены требования к сортовым и посевным качествам семян (приложение 1, таблица 2).

Для определения средней пробы из объединенной пробы применяют специальные приборы-делители или выполняют эту работу вручную.

При выделении проб вручную пользуются методом квартования – крестообразного деления. Семена объединенной пробы высыпают на гладкую поверхность, тщательно перемешивают двумя планками и разравнивают в виде квадрата толщиной до 1,5 см для мелкосемянных культур и до 5 см для крупносемянных, а затем делят по диагонали на 4 треугольника. Из двух противоположных треугольников семена объединяют для составления первой средней пробы, а два других используют для второй и третьей средних проб. Если масса семян двух треугольников больше, чем требуется для средней пробы, их объединяют и вновь делят, пока в двух противоположных треугольниках не останется требуемое количество семян.

Первую среднюю пробу используют для определения чистоты, всхожести и некоторых других показателей.

Вторую среднюю пробу выделяют для определения влажности.

Масса средних проб для исследуемых семян указана в приложении 1.

Рис. 2.1 Отбор средней пробы семян квартованием

2.2. Определение массы 1000 семян

Определение массы 1000 семян необходимо для оценки запасов питательных веществ, содержащихся в семенах, а также для расчета нормы высева. Определение производилось по ГОСТ Р 51096-97. Отбирают 4 пробы по 100 семян и определяют их массу. Масса проб, умноженная на 10, ровняется массе 1000 семян. После этого находят среднее арифметическое.

2.3. Определение всхожести и энергии прорастания семян

Всхожесть – процент семян данной партии, способных сформировать нормальные проростки. Семена проращивают в оптимальных условиях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51096-97, что позволяет определить всхожесть в течение недели.

Энергия прорастания характеризует дружность и быстроту прорастания семян. Определяют ее в одном анализе со всхожестью, но подсчет нормально проросших семян проводят раньше. У большинства культур энергию прорастания определяют после 3 суток проращивания, всхожесть – после 7 суток.

Отбор проб. Семена тщательно перемешивают и для определения всхожести подряд, без выбора вручную отсчитывают 4 пробы по 100 семян.

Семена проращивают в чашках Петри, помещая их в термостат, где поддерживают необходимую температуру. В качестве подстилки используют фильтровальную бумагу, предварительно увлажнив ее.

Семена раскладывают на 2-3 слоях увлажненной бумаги в чашках Петри (приложение 1, таблица 4).

К нормальным проросткам относят такие, у которых важнейшие структуры (корешки, подсемядольное и надсемядольное колено, почечка) хорошо развиты.

К ненормально развитым проросткам относят такие, у которых отсутствуют корешки или повреждены главный корень и подсемядольное колено. Это может быть вызвано травмированием семян. У семян, зараженных болезнями, проростки часто приобретают шпорообразный вид, листочки закручиваются.

Для вычисления всхожести семян суммируют количество нормально проросших семян при учете энергии прорастания и при учете всхожести и выражают их общее количество в процентах.

Всхожесть семян вычисляют как среднее арифметическое в результате проращивания четырех проб, если они не превышают допустимые по стандарту отклонения от среднеарифметического.

Окончательные результаты энергии прорастания и всхожести семян выражают в целых процентах.

2.4. Определение чистоты семян

Для определения чистоты и отхода семян из средней пробы выделяют 2 навески:

Таблица 2.1

Масса навески для определения чистоты семян

| Культура | Масса навески, г |

| Календула лекарственная | 5 (20) |

| Расторопша пятнистая | 50 |

| Эхинацея пурпурная | 10 |

Навеску разделяют на основную культуру и отход.

Навески семян до их разбора просеивают для выделения отхода на решетках с отверстиями, мм:

0,7

20 – для расторопши пятнистой;

20 – для расторопши пятнистой;

1,3

20 – для эхинацеи пурпурной;

20 – для эхинацеи пурпурной;

В отход выделяют следующие семена исследуемой культуры: щуплые, проросший, загнившие семена, семена с измененной окраской, раздавленные, битые семена, семена, у которых утрачена половина семени. В отход также выделяют семена других растений, живых и мертвых вредителей семян и их личинки, кусочки почвы, камешки, песок, обломки стеблей, плодов, соплодий.

Семена, оставшиеся после выделения отхода, являются семенами основной культуры.

Взвешивания отхода производят на аналитических весах до сотой доли грамма. Массу семян основной культуры устанавливают, вычитая массу отхода из массы навески, взятой для анализа. При массе навески 5 грамм и менее взвешивают массу основной культуры, а массу отхода устанавливают, вычитая из массы навески массу семян.

Чистоту и отход семян вычисляют в процентах. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов определения чистоты или отхода семян в двух навесках.

2.5. Определение влажности семян

Определение влажности семян. Стандартным является метод высушивания. Для анализа отбирают пробу массой около 50 г и около 20 г для мелкозерновых культур. Семена высушивают при температуре 130

в течение часа. После высушивания бюксы с семенами помещают в эксикатор для охлаждения на 15-20 минут, а затем взвешивают с точностью до 0,01 г.

в течение часа. После высушивания бюксы с семенами помещают в эксикатор для охлаждения на 15-20 минут, а затем взвешивают с точностью до 0,01 г.

Отобранную пробу семян измельчают. Измельченную массу семян переносят в стеклянный стаканчик и перемешивают ложечкой 3-5 с.

Из измельченных семян отвешивают в алюминиевые бюксы две навески массой по 5 г каждая

Бюксы ставят в разогретый до 130

сушильный шкаф на 1 час. Время высушивания отсчитывают с момента установления заданной температуры в сушильном шкафу.

сушильный шкаф на 1 час. Время высушивания отсчитывают с момента установления заданной температуры в сушильном шкафу.

По окончанию установленного времени высушивания, бюксы с навесками вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышками и ставят для охлаждения в эксикатор на 15-20 мин или на металлическую плиту на 8-10 мин.

Обработка результатов. По результатам взвешивания каждой навески до и после высушивания определяют потерю влаги семенами, которую вычисляют в процентах по формуле:

(2.1),

(2.1),

где

– масса навески, равная 5 г;

– масса навески, равная 5 г;

– масса 5 – граммовой навесски после высушивания, г;

– масса 5 – граммовой навесски после высушивания, г;

Расхождения между результатами 2-х параллельных определений влажности не должны превышать 0,2 % [4].

2.6. Качественный анализ алкалоидов в семенах исследуемых растений

Получение кислотных извлечений.0,5 г порошка взбалтывают с 5 мл разведенной (15,5-16,5 %) серной кислоты и фильтруют. С фильтратом проводят качественные реакции на алкалоиды (приложение 1, таблица 4).

Для относительного количественного определения алкалоидов и предварительной очистки от сопутствующих веществ использовался прием смены растворителей. Он основан на различной растворимости свободных оснований алкалоидов и их солей: основания алкалоидов нерастворимы в воде, но растворимы в органических растворителях; соли же алкалоидов нерастворимы в органических растворителях, но растворимы в воде.

Получение сухого остатка очищенных алкалоидов. 10 г измельченного растительного сырья обрабатывают 100 мл 15-16% серной кислотой, дают отстояться в течение суток для более полного извлечения. Далее отжимают и профильтровывают.

Добавляют около 10% неполярного растворителя, дают отстояться до образования поверхности раздела фаз. Основная масса гидрофобных веществ остается в органическом растворителе. Верхний слой растворителя необходимо слить.

К водному раствору по каплям добавляется щелочь до значения pH 9-10 для переведения солей алкалоидов в основания.

Обрабатывают несмешивающимся с водой полярным растворителем (чаще всего используют хлороформ). Алкалоиды-основания переходят в органический растворитель. Производится несколько стадий обработки (3-4). В водной фазе остаются гидрофильные сопутствующие вещества.

Органический растворитель отгоняют. Сухой остаток представляет собой очищенную сумму алкалоидов.

Остаток взвешивают на аналитических весах и, таким образом, ориентировочно определяют процентное содержание алкалоидов в сырье.

2.7. Определение элементного состава семян

Анализа семян проводился на многопрофильном ICPE-9000 ИСП (индуктивно связанная плазма) оптическом эмиссионном спектрометре параллельного действия. ИСП – тип газового разряда, возбуждаемого переменным магнитным полем. ИСП зажигается и поддерживается за счёт циклических индуцированных вихрей электрического тока свободных электронов (и ионов) в плазме. Принцип действия используемого прибора основывается на том, что в горелку подается растворенное анализируемое вещество, распыляемое в виде аэрозоля и вносимое туда потоками аргона. Капли аэрозоля, попавшие в плазму аргоновой горелки, мгновенно распадаются на атомы и ионы. Определение присутствия в пробе тех или иных элементов включает идентификацию наличия эмиссии на длинах волн, характерных для них. Исследуются по крайней мере три спектральные линии элемента. Это делается для того, чтобы более точно убедиться в том, что наблюдаемая эмиссия может быть действительно классифицирована как принадлежащая искомому элементу. К данным операциям сводится процесс получения качественной информации

Для количественного анализа используют графики зависимости интенсивности эмиссии от концентрации - кривые градуировки. В ИСП вводятся стандартные растворы - растворы с известными концентрациями искомого элемента. После этого проводят измерения интенсивности характеристической эмиссии для каждого элемента. Используя значения интенсивностей, строят графики зависимости их от концентраций стандартных растворов с построением для каждого элемента градуировочной кривой. После измерения интенсивности аналита по градуировочной кривой этого элемента находится соответствующая этой интенсивности концентрация.

Калибровочные кривые в приборах ИСП-ОЭС строятся с помощью компьютеров и программного обеспечения.

Главным преимуществом ИСП-ОЭС перед методикой ААС (атомно-абсорбционной спектроскопии) состоит в возможности многоэлементного анализа, большом динамическом диапазоне и меньшими помехами конденсированной фазы. Причиной такой возможности является тот факт, что все сигналы эмиссии, необходимые для получения качественной или количественной информации, испускаются плазмой в одно и то же время.

Пробоподготовка. К навеске образца массой 0,4 г добавляли азотной кислоты, и разлагали в лабораторной микроволновой системе MARS 6 (далее MARS 6) при температуре 220⁰С и давлении 30 атм. После остывания доводили объём до 20 мл.

Настройки прибора

Мощность RF генератора : 1.2 кВт

Плазмообразующий газ : 10 л/мин

Вспомогательный газ : 0,6 л/мин

Газ-носитель : 0,8 л/мин

Система ввода пробы : Коаксиальный распылитель

Распыление пробы : 1,0 мл/мин

Распылительная камера : Циклонного типа

Дополнительное оборудование : Мини-горелка

Направление обзора : Аксиальное

ГЛАВА 3. Результаты исследования

3.1. Всхожесть и энергия прорастания семян

Согласно полученным данным, показатели всхожести у всех трех видов семян соответствуют ГОСТ, и их можно отнести к репродуктивным семенам последующих после элиты поколений (РС-4-П) .

Таблица 3.1

Всхожесть и энергия прорастания семян эхинацеи пурпурной

| Повтор-ности | Энергия прораста-ния (в %)

| Средне-арифме-тиче-ский % энергии прора-стания | ±, % по сравнению со средне-арифме-тическим | Всхо-жесть, (в %)

| Среднеариф-метиче-ский % всхо-жести | ±, % по сравнению со среднеариф-мети-ческим |

| 1 | 34 | 35,7 | 1,7 | 56 | 54,7 | 1,3 |

| 2 | 37 | 1,3 | 53 | 1,7 | ||

| 3 | 36 | 0,3 | 55 | 0,3 |

Таблица 3.2

Всхожесть и энергия прорастания семян расторопши пятнистой

| Повтор-ности | Энергия прораста-ния (в %)

| Средне-арифме-тиче-ский % энергии прора-стания | ±, % по сравнению со средне-арифмети-ческим | Всхо-жесть, (в %) . | Среднеариф-метиче-ский % всхо-жести | ±,% по сравнению со среднеариф-мети-ческим |

| 1 | 41 | 40,7 | 0,3 | 64 | 61,3 | 2,7 |

| 2 | 43 | 2,3 | 59 | 2,3 | ||

| 3 | 38 | 2,7 | 61 | 0,3 |

Таблица 3.3

Всхожесть и энергия прорастания семян календулы лекарственной

| Повтор-ности | Энергия прораста-ния (%)

| Средне-арифме-тиче-ский % энергии прора-стания | ±, % по сравнению со средне-арифмети-ческим | Всхо-жесть, (в %)

| Среднеариф-метический % всхо-жести | ±, % по сравнению со среднеариф-мети-ческим |

| 1 | 34 | 32,3 | 1,7 | 50 | 51,7 | 1,7 |

| 2 | 32 | 0,3 | 52 | 0,3 | ||

| 3 | 31 | 1,3 | 53 | 1,3 |

Таблица 3.4

Средние значения всхожести и энергии прорастания семян исследуемых лекарственных растений

| Культура | Среднее значение энергии прорастания, в % | Среднее значение всхожести, в % | ± по сравнению с требованиями ГОСТ, всхожесть |

| Календула лекарственная | 32,3 | 51,7 | +1.,7 |

| Расторопша пятнистая | 40,7 | 61,3 | +1,3 |

| Эхинацея пурпурная | 35,7 | 54,7 | −0,3 |

3.2. Масса 1000 семян

Эхинацея пурпурная (Echinácea purpúrea)

Масса первой пробы семян равна 0,4 г, второй – 0,4 г, третьей – 0,5 г и четвертой – 0,5 г. Масса проб, умноженная на 10 равна соответственно 4,0 г, 4,0 г, 5,0 г. и 5,0 г.

Среднее арифметическое составит (4,0 + 4,0 + 5,0 + 5,0)\4= 4,5

Расторопша пятнистая (Sílybum maculatum)

Масса первой пробы семян равна 2.1 г, второй – 2.1 г, третьей – 2.0 г и четвертой – 2.1 г. Масса проб, умноженная на 10 равна соответственно 21 г, 21 г, 20 г. и 21 г.

Среднее арифметическое составит (21 + 21 + 20 + 21)\4= 20,75

Календула лекарственная (Caléndula officinális)

Масса первой пробы семян равна 0.9 г, второй – 0.8 г, третьей – 0.7 г и четвертой – 0.7 г. Масса проб, умноженная на 10 равна соответственно 9,0 г, 9,0 г, 7,0 г. и 7,0 г.

Среднее арифметическое составит (9,0 + 9,0 + 7,0 + 7,0)\4= 8,0

3.3.Чистота семян

В ходе исследований было установлено, что чистота семян эхинацеи пурпурной составила 96,65%, что соответствует ГОСТ. По показателю чистоты семена эхинацеи пурпурной можно отнести к элитным.

Таблица 3.5

Определение чистоты семян эхинацеи пурпурной

| Масса отхода, г | Чистота семян, % |

| 0,25 | 97,4 |

| 0,41 | 95,9 |

Чистота семян расторопши пятнистой составила 97,87%, что соответствует ГОСТ. По показателю чистоты семена расторопши пятнистой можно отнести к элитным сортам.

Таблица 3.6

Определение чистоты семян расторопши пятнистой

| Масса отхода, г | Чистота семян, % |

| 1,12 | 97,76 |

| 1,01 | 97,98 |

Чистота семян календулы лекарственной составила 77,6%. По данному показателю семена не соответствуют ГОСТ.

Таблица 3.7

Определение чистоты семян календулы лекарственной

| Масса семян без отхода, г | Чистота семян, % |

| 3,26 | 62,5 |

| 3,88 | 77,6 |

3.4.Влажность семян

По показателю влажности семена полностью соответствуют ГОСТ.

Таблица 3.8

Показатели влажности семян

|

| Масса чашки, г | Масса чашки с навеской, г | Масса чашки после высушивания, г | Влажность, % | Среднее значение |

| Эхинацея пурпурная | 102,87 107,34 | 107,87 112,34 | 107,54 112,02 | 6,6 6,4 | 6,5 |

| Расторопша пятнистая | 125,86 119,87 | 130,86 124,9 | 130,32 124,51 | 7,2 7,2 | 7,2 |

| Календула лекарственная | 90,15 99,85 | 95,15 104,85 | 94,81 104,52 | 6,8 6,6 | 6,7 |

3.5. Качественный анализ алкалоидов

Качественный анализ проводился на кислотных извлечениях из семян исследуемых растений с использованием реактива Вагнера-Бушарда. Во всех трех пробах отмечалось появление бурых осадков, что свидетельствует о наличии алкалоидов в семенах исследуемых растений.

Рисунок 3.1. Образование бурых осадков после реакции с реактивом Вагнера-Бушарда

Таблица 3.9

Относительное содержание алкалоидов в исследуемом сырье

| Культура | Масса осадков, г | % от изначальной массы сырья |

| Эхинацея пурпурная | 0,22 | 2,2 |

| Расторопша пятнистая | 0,321 | 3,2 |

| Календула лекарственная | 0,252 | 2,5 |

Рисунок 3.2. Сухой остаток очищенной суммы алкалоидов, полученный после приема смены растворителей на экстракте исследуемых семян

В ходе проведенного анализа было установлено относительное содержание алкалоидов и их процентное содержание от изначальной массы сырья, взятой для анализа. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что семена исследуемых лекарственных растений могут быть источником растительного лекарственного сырья, в частности алкалоидов. Но необходимы более глубокие исследования для выявления индивидуальных алкалоидов из их суммы и целесообразности их разделения и по

3.6. Элементный состав семян

В ходе анализа, в семенах исследуемых растений были обнаружены следовые количества токсических элементов на уровне чувствительности прибора (приложение 1, таблица 7). Это говорит о том, что тяжелые металлы и другие токсические элементы отсутствуют в исследуемых образцах семян. Семена, таким образом, полностью соответствуют нормам по содержанию тяжелых металлов.

Таблица 3.10

Элементный состав семян

| химический элемент | Содержание в семенах, мг/л | ||

| эхинацея | расторопша | календула | |

| Ag | |||

| Al | 2,7 | 1,5 | 3,5 |

| As | |||

| Au | |||

| B | 0,0052 | ||

| Ba | 0,012 | 0,0041 | 0,004 |

| Be | 0,00008 | 0,00007 | |

| Bi | 0,038 | ||

| Ca | 3,9 | 5,1 | 4,7 |

| Cd | 0,0043 | 0,0045 | 0,0057 |

| Ce | |||

| Co | |||

| Cr | 0,038 | 0,036 | 0,036 |

| Cu | |||

| Fe | 1 | 0,86 | 0,91 |

| Ga | |||

| Ge |

| ||

| Hf | |||

| Hg | |||

| J | 1,7 | 2,1 | 1,4 |

| K | 1 | 14 | 20 |

| Li | 0,0014 | 0,0017 | |

| Mg | 1 | 0,091 | 1,1 |

| Mn | 0,018 | 0,027 | 0,022 |

| Na | 5 | 2,8 | 9,5 |

| Ni | 0,028 | ||

| P | 1,9 | 2,2 | 1,4 |

| Pb | ,036 | ||

| S | 5 | 4,1 | 4,3 |

| Se | |||

| Si | 0,063 | 0,16 | |

| Sn | 0,037 | ||

| Ti | 0,0047 | 0,0041 | 0,005 |

| W | |||

| Zn | 0,0034 | 0,004 | 0,0032 |

| Zr | 0,0017 | ||

ВЫВОДЫ

Исследованные семена отличаются приемлемыми показателями всхожести и энергии прорастания. Исходя из полученных данных, их можно отнести к семенам 4-го после элиты поколения.

Семена расторопши пятнистой и эхинацеи пурпурной обладают высокими показателями чистоты и содержат минимальное количество посторонних семян, мусора и других включений. Семена календулы лекарственной достаточно загрязнены посторонними примесями и по этому показателю также не удовлетворяют общепринятым требованиям.

Все семена имеют приемлемые показатели влажности.

С целью оценки возможности использования семян данных растений как источника растительного лекарственного сырья, был проведен качественный анализ на содержания в них алкалоидов, который для всех трех проб дал положительные результаты. После этого была проведена очистка и выделение алкалоидов с последующей условной оценкой количественного содержания их в семенах. Сумма выделенных алкалоидов составила некоторый процент от изначальной массы сырья, взятого для анализа. Но для более полной оценки необходимо разделение суммы алкалоидов и определение их количества. Лишь только после этого можно сделать выводы об перспективе использования семян как источника тех или иных алкалоидов в фармации.

Для оценки качества семян был проведен анализ их элементного состава с помощью оптического эмиссионного спектрометра параллельного действия, в ходе которого было установлено, что содержание тяжелых металлов и токсических элементов в семенах незначительное.

Таким образом, в целом, семена исследуемых растений являются качественными и пригодными для культивирования. В перспективе возможно использование семян в качестве источника растительного лекарственного сырья для получения не только алкалоидов, но и других биологически активных веществ. Необходимо проведение более детальных анализов для установления групп этих веществ и их количества в исследуемом сырье.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ботаника: в 4 т. Т. 4. Систематика высших растений: учебник для студ. высш.

учеб. заведений. В 2 кн. / под ред. А.К. Тимонина. – Кн.2 / А.К. Тимонин, Д.Д.

Соколов, А.Б. Шипунов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –352 с.

Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие / К. Ф. Блинова, Н. А.

Борисова, Г. Б. Гортинский и др.; Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.:

Высш. шк., 1990.–274 с.

Георгиевский, В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений /

В.П. Георгиевский, Н.Ф. Комиссаренко, С Е Дмитрук. – Новосибирск: Наука, Сиб.

отд., 1990. – 333 с.

ГОСТ Р 51096-97 Семена лекарственных и ароматических культур. Сортовые и

посевные качества. – М.: ГОССТАНДАРТ РОССИИ.

Гребинский С.О. Биохимия растений. – Львов: Вища школа, 1975. –280 с.

Еленевский А.Г. Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений /

А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров. – М.: Издательский центр

«Академия», 2004. – 432 с.

Жученко A.A.. Проблемы лекарственного растениеводства в Российской Федерации

//Лекарственное растениеводство. – М., ВИЛАР, 2000. –С. 4-16.

Ижик Н.К. Полевая всхожесть семян. – Киев: Урожай, 1976. - 198 с.

Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) : аналит. обзор / Б.М.

Зузук [и др.] // Провизор. – 2001. – № 4. – С.29-31.

Камелин Р.В. Лекции по систематике растений. – Барнаул: Азбука, 2004. – 227 с.

Крейер Г.К. Культура лекарственных растений / Г.К. Крейер, В.В.

Пашкевич. – Л-М.: Огиз,1934. – 270 с.

Ловкова М.Я., Рабинович А.М., Пономарева С.М. и др. Почему растения лечат.

– М.: Наука, 1990. – С. 184-186.

Орехов А.П. Химия алкалоидов. – М.: Издательство АН СССР, 1955. – 868 с.

Питкевич, Э.С. Расторопша пятнистая – Silybum marianum (L.) / Э.С.

Питкевич, А.Н. Лызиков, С.В. Цаприлова // Проблемы здоровья и экологии.

– 2008. – № 4. – С. 119- 126.

Растительные ресурсы России и сопредельных государств: Цветковые растения

их химический состав, использование; Семейства Butomaceae-Typhaceae. – СПб.:

Наука, 1994. –271 с.

Самородов В.Н., Поспелов С.В., Моисеева Г.Ф., Середа А.В. Фитохимический

состав представителей рода эхинацея и его фармакологические свойства.

// Химико-фармацевтический журнал.– 1996. –Т.30, №4.– С.32-37.

Турова А.Д. Лекарственные растения СССР и их применение. – М.: Медицина,

1974. – 424 с.

Цаприлова С.В. Расторопша пятнистая: химический состав, стандартизация,

применение / С.В. Цаприлова, Р.А. Родионова // Вестник фармации. – 2008. – № 3,

Вып. 41. – С. 92-104.

Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов

животного происхождения / под ред. Г. П. Яковлева, К. Ф. Блиновой.

– СПб.: Специальная литература, 1999. – 407 с.

Эхинацин - новый иммуномодулятор растительного происхождения

// Практикующий врач. – 1995. – №1.– С.11

Яковлева Г.П., К.Ф. Блинова Лекарственное растительное сырье.

Фармакогнозия. – СПб.: СпецЛит., 2004. – С. 319-321.

Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. / Под ред. Р.В. Камелина. – СПб.:

СпецЛит, Издательство СПХФА, 2003. – 647 с.

Metabolismofcarcinogenicheterocyclicandaromaticaminesbyrecombinant

humancytochrome P450 enzymes / G.J. Hammons [etal.] // Carcinogenesis.

– 1997. - Vol. 18, No 14. – P. 851-854.

http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=50404

http://business.findbg.ru/ru/business/full/medecine

http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin/statya.pl?sid=5837

http://www.remedium.ru/business/analytics/market/rmarket/detail.php?ID=3492

http://www.rosapteki.ru/arhiv/detail.php?ID=1397

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Морфологические признаки семян

| Культура | Форма | Окраска | Характерные особенности |

| Календула лекарственная | сильно варьируется: продолговатая, серповидная, дугообразно согнутая, обычно с крыльями разной ширины, реже без них, иногда с длинным носиком. | Желтая, желто-зеленая, серо-бурая, желто-коричневая, коричневая | Продольно бороздчатая, часто на спинке с шипами, реже – гладкая |