Активизация познавательной деятельности учащихся

на уроках географии

Ученик - это не сосуд, который надо заполнить,

а факел, который надо зажечь. Л.Г. Петерсон Сегодня перед каждым учителем, какой бы предмет он ни преподавал, поставлены задачи формирования нового человека, повышения его творческой активности. А для нынешнего времени важно понять, что, вооружая знаниями, необходимо воспитать интеллектуально развитую личность, стремящуюся к познанию. И когда я вижу, что интерес к учению у детей падает, дети с трудом познают изучаемый программный материал, я делаю для себя важный вывод: необходима квалифицированная мотивационная деятельность учителя, путём включения в активную учебно-познавательную деятельность учащихся.

Именно сейчас важен творческий подход к организации учебной деятельности. Именно сейчас мы обязаны готовить каждого ученика к жизни, т.е. к поведению в природе, в обществе, в государстве, на производстве. Обучение в школе призвано способствовать развитию у каждого учащегося тех способностей, которые заложены в нем от природы, сформированы родителями и другими воспитателями.

Одним из наиболее важных качеств современного человека является активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно.

Цель моей работы: активизация познавательной деятельности учащихся с применением приемов и методов, обеспечивающих активность учащегося в обучении, их способность в учебном познании. В своей практике я использую нетрадиционные методы и приемы, которые позволяют мне провести ребенка от любопытства к познавательному интересу.

Использование нетрадиционных методов обучения, на мой взгляд, ведет к активизации познавательной деятельности на уроках, обогащает, систематизирует и закрепляет знания, способствует к их осознанному применению. Школьник становится активным, заинтересованным, равноправным участником обучения. У него происходит отход от стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить стремление к знаниям, создать мотивацию к обучению. Такая работа на уроке и во внеурочное время имеет большое образовательное, воспитательное, а также развивающее значение. При применении нетрадиционных методов и приемов обучения у детей развивается образное, систематическое и логическое мышление. Использование нетрадиционных подходов в преподавании географии является важным средством для формирования личности, гуманного отношения ко всему живому, творческого воспитания и развития.

Особое внимание стараюсь уделять тем методам, средствам и формам обучения, которые стимулируют активную познавательную деятельность, развивают интерес к предмету, способствуют повышению качества образования. Подробнее остановлюсь на некоторых из них:

1. Создание проблемных ситуаций

Здесь могут быть любые задания, в которых учащийся осознает цель, но не знает способов ее достижения. Он оказывается в положении исследователя, вырабатывает мышление свободное от шаблона, выдвигает новые объяснения, собственные суждения, догадки, гипотезы, творчески подходит к познанию действительности.

Пример задания: Какие климатообразующие факторы определяют климат Европы? Покажите схематически.

В ходе решения проблемной ситуации можно предложить учащимся самостоятельно систематизировать материал и составить таблицу, рисунок – конспект, опорную схему. А дальнейшее использование опор предполагает управление познавательной деятельности детей, развитие у них умений самостоятельной работы, самоконтроля. Обучение с применением опорных конспектов развивает память, логическое мышление, способность к анализу, монологическую речь, раскрывает творческий потенциал, индивидуальные способности учеников.

2. Технология опорных конспектов

Схемы учат выделять главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические связи, развивают умения самостоятельной работы, индивидуальные способности, память, логическое мышление. Составление логических схем я практикую на уроках 8–10-х классов, что позволяет избежать многословия, учит делать выводы из полученной информации.

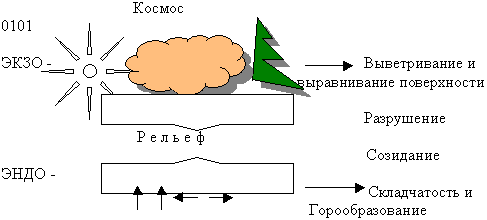

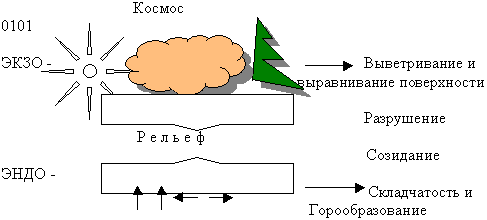

Например, при изучении темы “Рельеф” в 8-м классе использую следующий опорный конспект, с помощью которого учащиеся объясняют, какие группы процессов формируют рельеф.

3. Дидактические игры

Очень хорошо с проблемным обучением сочетаются игровые моменты и формы уроков, которые также активизируют познавательную деятельность учащихся. Игра дает возможность детям понять принцип моделирования как способа познания реальности и использовать его в своей дальнейшей познавательной деятельности. Такое понимание помогает учащимся при усвоении географического материала об этнокультурных и общественно-политических особенностях жизни различных стран и народов.

Игры не только позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся, но и вызывают у них стремление к получению новых знаний. По времени можно проводить игры-минутки, игры-эпизоды, игры-уроки. Избыток игр не допустим. При разработке и определении места игр на уроках необходимо найти не только тему игры, но и место включения ее в урок, отводимое время и средства повышения познавательной активности.

Вот некоторые примеры игровых моментов, применяемых на уроке:

1. «Третий - лишний». Смысл задания состоит в том, что в перечень трёх понятий включается одно лишнее, не подходящее по смыслу. Его и нужно убрать. Наиболее эффективно применение в 6, 7 классах.

Например: Амазонка, Нил, Джомолунгма. Спрашивается: «Что лишнее?».

2. «Собери карту». Контуры материков (может быть вырезанный кусок контурной карты), разрезаются на части.

Задача: собрать правильно. Задание применяется при проведении КВН, конкурсов.

3. «Географическая цепочка». Игра способствует усвоению названий географических объектов. Можно провести перед окончанием урока, когда осталось немного свободного времени. Учащиеся друг за другом называют географические названия, начинающиеся на последнюю букву предыдущего. Например, Африка – Америка – Австралия – Ямайка – Аргентина – Алжир – Рим – Милан – Норвегия – Ямал -…и т. д.

4. «Вопрос – ответ». Целью является изучение нового материала, усвоение новых терминов и понятий, географических закономерностей. При изучении новой темы учащиеся прочитывают текст учебника, составляют по нему вопросы, по очереди задают их друг другу, тот ученик, которому задали вопрос, даёт ответ.

4.Творческие работы

Сила влияния творческих работ школьников на познавательный интерес состоит в их ценности для развития личности вообще, поскольку и сам замысел творческой работы, и процессе выполнения, и ее результат – все требует от личности максимального приложения сил. Из творческих заданий возможны такие, как составление загадок, кроссвордов, изготовление макета вулкана из пластилина, сообщения, доклады, презентации и т.д. Учащиеся 6-х классов выполняют творческие работы в графическом и текстовом редакторах, старших классов – с использованием Power Point.

Мысли школьников не ксерокопии, и желание творить приходит к ребенку удивительно рано.

Поэтому уже в самом начале изучения курса географии учащиеся с большим желанием выполняют свои творческие работы: письмо другу или истории, в которых некоторые слова заменяются топографическими знаками, приглашения к путешествию («Удивительный уголок России»), сочинения («Путешествие в саванну»), рассказы, загадки, фоторепортажи и т.д.

Объем творческой работы лучше не ограничивать. При написании работы дети могут пользоваться всевозможными источниками информации, анализируя их и отбирая доказательства в пользу того или иного суждения. В результате чего приходят к своему конкретному мнению.

С каждым годом дети читают все меньше, говорят все хуже. Для многих из них, главная проблема - выразить свои мысли. Многим сложно ответить на поставленный вопрос, не потому, что они не выучили урок, а потому, что не могут пересказать выученное своими словами.

Чтобы способствовать развитию навыков разговорной речи можно использовать написание сочинений.

Например, в 7 классе после изучение каждого материка, я провожу обобщающие проверочные задания сочинения - путешествия. Такая форма учебной деятельности отличается от обычного написания докладов тем, что не требует строгой научности, позволяет наглядно представить описываемые места, предполагает личное участие каждого школьника в выдуманных им событиях. Это развивает воображение, заставляет обращаться к дополнительным источникам информации, использовать научную литературу, периодику, научно-популярные фильмы, что в свою очередь повышает интерес к географии.

Первые сочинения страдают сухостью, обилием цитат, поэтому при выполнении задания необходимо познакомить с требованиями к сочинениям, нацелить, что они должны представить себя в тех местах, о которых пишут, оговорить объем сочинения. За 3-4 урока до окончания изучения материка, ученикам дается задание написать сочинение о своем путешествии по этому материку. В своей работе нужно рассказать об интересном объекте или встрече, описать свои чувства об увиденном. указать источники дополнительной информации, предложить промежуточные, начальную и конечную точки на маршруте, описать отдельные объекты и явления.

5.Использование на уроке дополнительной литературы

Всякая работа с книгой, газетой и журнальной статьей способствует развитию творческого воображения, аналитического мышления, эмоционально обогащает урок. При изучении географии невозможно обойтись без географических описаний в литературе.

Например, выдержки из “Записок охотника” И.С. Тургенева: “Глянешь – с горы такой вид: круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки … Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и милые, дерева не видно…”

Учащиеся по описанию распознают природную зону. Использование на уроках дополнительной литературы способствует работе мысли учащихся, дает возможность разнообразить формы и методы преподавания.

На уроках географии также обширны возможности использования поэзии, которая выполняет сразу три функции: познавательную, развивающую и воспитательную. Стихотворные строки, умело используемые на уроке, помогают разнообразить объяснение учебного материала, усиливает его эмоциональное восприятие, глубже раскрывает причинно-следственные связи, повышает интерес к уроку. Практика показывает, что такие уроки потому и интересны, что постоянно будят мысль учащихся.

При объяснении темы “Ветер” в 6 классе можно зачитать детям отрывок из “Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях”:

Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе …

А затем задать вопросы: “Что называется ветром? Как возникает ветер? Почему поэт называет ветер могучим?” и т.д.

При изучении темы «Реки» (6 класс) можно так охарактеризовать реку Терек:

Терек воет, дик и злобен,

Меж утесистых громад,

Буре плач его подобен,

Слезы брызгами летят.

А вот описание не похожего на Терек Днепра: «Чуден Днепр при тихой погоде, спокойно и плавно несет он воды свои…».

Вопрос к этим отрывкам может звучать так: посмотрите на карту и скажите, чем объясняется различие в скорости течения этих рек?

Поэты и писатели художественными образами помогают освоению пространства планеты. Стихи способны задавать тон и ритм выбранной темы. Они развивают речь, привлекают внимание, завораживают и, в то же время, помогают научить отбору самого важного, характерного: учат формулировать собственные мысли. Поэтические образы будят фантазию школьников, создают условия, при которых они стремятся к творчеству, испытывают потребность больше читать, узнавать и самим сочинять небольшие стихотворения.

Горные породы разрушают годы.

Дует на них ветер, солнышко печет,

Дождик обмывает, гром их ударяет,

И сюда на отдых к ним летят жуки.

Пролетели годы, бури, непогоды,

На камнях остался от жуков лишь след.

В 7 классе при изучении материков и океанов, невозможно обойтись без блестящих географических описаний в зарубежной и отечественной литературе - М. Гида, Ф. Купера, Д. Лондона, Жюль-Верна, А. С.Пушкина, И. С.Тургенева и др. Использую на уроках форму вопросов, содержание которых связано с литературными источниками:

1. Определить по карте место положения таинственного острова - последнего пристанища капитана Немо по известным координатам 35 ю. ш., 150 в. д.

2. Обозначьте место крушения корабля капитана Гранта. Его координаты 37 ю. ш., 153 в. д.

Курс начальной физической географии знакомит детей с новой интересной и древней наукой. От того насколько ярко и эмоционально начнется это знакомство, зависит дальнейший ход познаний. Поэтому я уделяю большое внимание вводному уроку и читаю учащимся такое стихотворение:

Представьте, ребята, картину вот эту:

Наш дом - это шар - Голубая планета.

Какой он огромный!

Да нет, он малютка!

Вот звезды огромны.

Становится жутко,

Как может такая пылинка родиться,

И не затеряться, и не распылиться?

Мы в доме живем под единою крышей,

Как воздухом общим с природою дышим,

Мы солнечным светом единым согреты.

Земляне! Наш дом - Голубая планета!

Далее прошу ответить учащихся на вопросы:

1. О чем это стихотворение?

2. О какой Голубой планете идет речь?

3. Если земля наш дом, нужно ли знать все о своем доме?

Приведенные выше примеры способствуют непрестанной работе мысли учащихся, развитию их творческого потенциала. А ведь творчество родом из детства, и оно – прекрасный попутчик в учебе, важное условие для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках географии.

6. Работа с картой

Карта является одним из основных средств обучения на уроках географии. Система разнообразных заданий, предполагающих обращение к карте, позволяет мне создать условия для формирования познавательной деятельности учащихся на разных уровнях: репродуктивном, частично-поисковом и исследовательском.

Например, репродуктивный уровень предполагает проверку географической номенклатуры. Здесь я использую задания типа: “Покажи моря, омывающие территорию России”.

Отличие частично-поискового от репродуктивного уровня заключается в том, что при выполнении заданий ученик должен уметь анализировать карту, интегрируя приобретенные географические знания с умениями работать по карте.

Используемые мною задания выглядят следующим образом: “Найди по заданной характеристике или контуру географический объект на карте”, например: “Эта река – главная артерия Восточной Сибири. Она начинается в 30 км от западного берега Байкала и несет свои воды на север, в море Лаптевых”.

И, наконец, третий – исследовательский уровень состоит из заданий типа: “На основе анализа ряда карт сделать вывод, вывести закономерности о каком-либо географическом явлении или процессе”. Вот пример одного из вариантов заданий: Сравнив (сопоставив) физическую и тектоническую карты России, определите, на каких участках земной коры расположены эти формы рельефа, заполните таблицу и сделайте выводы.

Кроме обычного показа географических объектов на карте, использую такую форму работы, как ответ двух учеников у карты, когда каждый из них задаёт вопросы по карте другому. Для определения взаиморасположения материков можно задать устные вопросы.

Например, серия вопросов (можно использовать при изучении географии в 6 и 7 классах):

1. Материк, омываемый водами только Индийского и Тихого океанов.

2. Океан, не омывающий Антарктиду.

3. Самый большой материк.

4. Океан, который омывает Австралию с запада.

При знакомстве с градусной сетью карты можно предложить следующую серию вопросов, отвечая на которые учащиеся сами определяют свойства меридианов и параллелей:

1. Какую форму имеют меридианы Земли?

2. Какое направление показывают линии меридианов?

3. Какова их величина?

4. Можно ли провести меридиан в классе?

5. Как объяснить понятие «параллель»?

6. Какова величина параллелей в градусах и километрах?

7. Какое направление показывают линии параллелей?

Другими видами работ с географической картой являются: чтение, анализ, сопоставление карт различного содержания, составление характеристик карт по плану.

Таким образом, основные средства обучения являются материалом, способствующим развитию мыслительной деятельности учащихся, формированию у них умения проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию и другие операции, самостоятельно разбираться в сложных ситуациях и формулировать обоснованные выводы.

7. Ребусы

Учащиеся 6–7-х классов с удовольствием работают с ребусами. Ребус – головоломка, требующая для разгадки сообразительности, фантазии и работы мысли. Ребусы можно использовать для проверки знаний учащихся, как одну из форм домашнего задания или для работы на уроке в группах.

Суть исследовательского метода обучения состоит в том, что учащийся в процессе работы постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений и конструированию новых процессов. Стимуляция интересов учащихся через творческие задания, требующие работы воображения и умением учащихся не просто озвучивать информацию, но и защищать ее на конференциях.

Активизировать познавательную деятельность учащихся позволяют и занятия во внеурочное время (подготовка к олимпиадам, конференциям, подготовка внеклассных мероприятий). Именно такие занятия позволяют учащимся углубить свои знания по предмету, дополнительно потренироваться в их творческом применении. Задания, используемые во внеурочной работе, направлены не только на развитие географических способностей, навыков, но и на развитие внимания, памяти, эрудиции, кругозора и познавательных способностей учащихся.

Я считаю, что использование на уроках и во внеурочное время различных методов, приемов, средств - пробуждает познавательный интерес учащихся. Одним словом, чем больше педагог найдет увлекательных моментов на уроке, тем выше будет эффективность обучения.