«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности

младших школьников на уроках математики»

1.Актуальность

«Одним из ценностных ориентиров начального образования, конкретизирующим общие установки образования, является развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке)».

(«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» А.Г.Асмолов)

ФГОС начального общего образования ориентирован на достижение личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов. Одним из видов метапредметных результатов являются регулятивные универсальные учебные действия. В состав регулятивных УУД входят контроль и оценка. Результатом процесса формирования контроля и оценки становится такое качество младшего школьника как контрольно-оценочная самостоятельность.

Под контрольно-оценочной самостоятельностью понимается «готовность личности к инициативным, осознанным, ответственным действиям по осуществлению контроля и оценки своей деятельности» [37].

Контрольно-оценочная самостоятельность начинает формироваться в младшем школьном возрасте, так как в этот период развития ребенка ведущим видом деятельности становится учебная деятельность.

Формирование контрольно-оценочной деятельности младших школьников включает овладение действиями самоконтроля и самооценки.

Д.Б. Эльконин отмечает, что «рациональнее всего начинать с формирования самостоятельного контроля» [50]. Сначала ученики должны научиться контролировать друг друга и самих себя.

Контроль и оценка результатов обучения являются обязательным компонентом процесса обучения, значит, их надо формировать (и рассматривать) в комплексе.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагога, но и самих учащихся. Оценка своих результатов, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки будут способствовать развитию самоосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, раскрытию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты, т.е. помогут освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью.

Самооценка –играет значимую роль в становлении индивидуальных особенностей младшего школьника . Следовательно, вопрос о формировании самооценки в начальных классах является актуальным в настоящее время.

2. Проблемы и противоречия

Сложившаяся годами система оценки качества учебных достижений учащихся имеет серьёзный недостаток:

это направленность оценки исключительно на внешний контроль, сопровождаемый санкциями, а не на поддержку улучшения результатов;

ориентация преимущественно на проверку репродуктивного уровня усвоения знаний, умений и навыков;

роль оценки сводится к постоянному принуждению;

в результате этого у многих учащихся возникает пренебрежение к качеству полученных знаний, чувство неприязни к педагогу.

Традиционная «пятибалльная» система:

Не даёт полноценной возможности для формирования у школьников оценочной самостоятельности, не предполагает ни оценки учеником собственных действий, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней оценкой (оценкой учителя, других учеников); выполняет функцию внешнего контроля успешности обучения учащегося со стороны учителя.

Затрудняет индивидуализацию обучения. Учителю трудно зафиксировать и положительно оценить реальные достижения каждого конкретного ребёнка в сравнении с предыдущими результатами его обучения.

Является малоинформативной (нельзя судить о действительном уровне знаний) и нельзя определить, что именно надо улучшить, над чем поработать, в какой степени это вообще возможно для данного ребёнка;

Часто имеет травмирующий характер, потому что «отметочная» система оказывается орудием манипуляции и психологического давления, которое направлено, с одной стороны, непосредственно на ребенка, а с другой стороны, на родителей, которые, в свою очередь, тоже используют это средство для оказания давления на ребенка.

Все это приводит к снижению интереса к обучению, роста психологического дискомфорта учащегося в обучении, его тревожности, и, возможно, даже к ухудшению его физического здоровья.

Необходима новая система оценивания, которая:

не имеет травмирующего характера;

сохраняет интерес к обучению;

снижает психологический дискомфорт, тревожность;

создает возможность для формирования у школьников оценочной самостоятельности;

является информативным (позволяет судить о действительном уровне знаний).

Т.о. перед учителем стоит задача: создать соответствующие условия, опираясь на эффективные педагогические технологии, дидактические методы, приёмы и средства, позволяющие целенаправленно и систематически формировать контрольно-оценочную самостоятельность у младших школьников.

3.Направления деятельности, технологии

Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности (автор А.Б. Воронцов) рассматривает контрольно-оценочную самостоятельность как основу учебной самостоятельности школьника [3].

В основе формирования контрольно-оценочной самостоятельности лежат четыре взаимосвязанных процесса:

1)потребностно-мотивационный;

2)контрольный;

3)оценочный;

4)корректировочный.

Положительные мотивы учения, активность и самосознательность в учении обладают значительными побудительными и регулятивными возможностями.

Новая система оценивания должна развивать у школьников умение:

проверять и контролировать себя,

критически оценивать свою деятельность,

устанавливать ошибки и находить пути их устранения.

Виды самоконтроля

Цель: проверяет уровень готовности к выполнению заданий, к решению задач.

Цель: осуществляет пошаговый контроль процесса выполнения устной и письменной работы.

Цель: контроль, планируемых результатов изучения темы

или контроль полученного результата (по завершению задания)

Приёмы предварительного самоконтроля:

1. «Ориентировка»

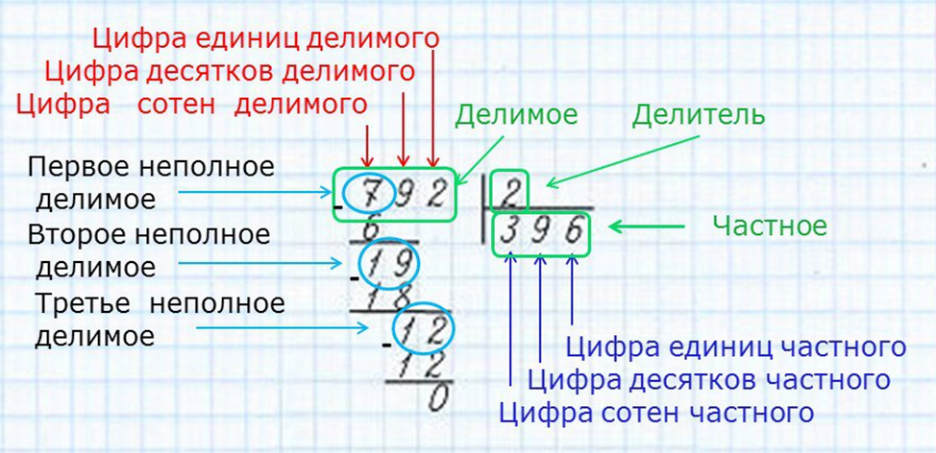

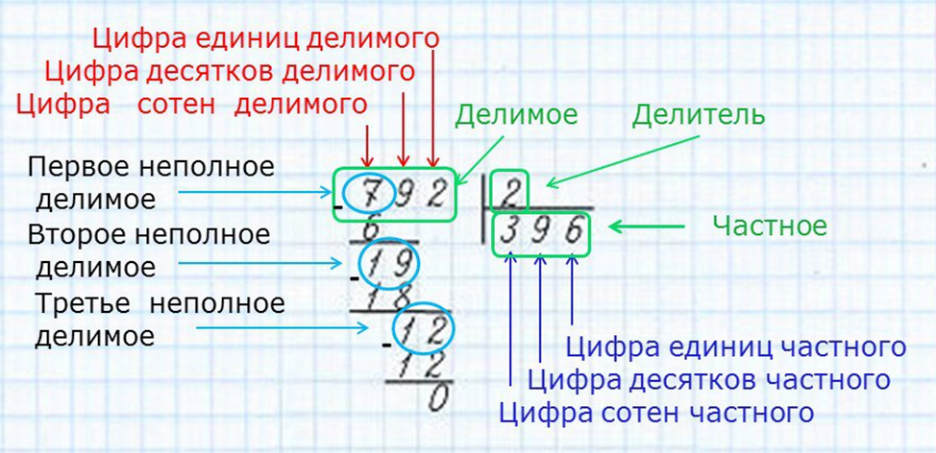

- Сможете ли вы выполнить письменное деление?

-В чем заключается трудность?

-С чего начнете?

-Из каких этапов будет состоять работа?

-Как вы сможете себя проверить? (Полученное частное умножу на делитель)

-Составьте алгоритм своей работы.

2. «Определение плана или хода выполнения задания» (по алгоритму, по памятке)

«Выполни деление с объяснением 9522 : 6»

- С чего лучше начать? (обсуждаем вместе с детьми, в дальнейшем опираемся на выработанный алгоритм действий)

3. «Самоинструктаж или взаимоинструктаж»

4. «Фиксирование ошибочного действия»

Например, на этапе выделения затруднения в делении вида, когда в записи частного на конце или в середине встречаются нули

1850: 5 = 370 и 5648 :8=706

Объясните, как выполните деление, пользуясь планом, в №383:

Определите , пункты алгоритма, которые требуют особого внимания – «ловушку» (определяю количество цифр в записи частного, ставлю точки, чтобы не потерять нули в записи частного)

5. «Предупреждение ошибок» при подготовке к предстоящей проверочной работе.

7380:9 = 82 3010 : 5 =62 56014:7 =8002

Реши правильно и выполни проверку умножением.

Перед проверочной работой по теме «Решение уравнений» предупреждением ошибок станет приём «Сорбонки» , составленные по правилам нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.

Приёмы процессуального контроля

1. «Проговаривание в устной форме»

Чаще всего используется такой прием: когда один или несколько учеников выполняют действия по алгоритму (схеме, памятке), а остальные контролируют работу, производя попутно оценку каждой операции.

Критерии оценки: «правильно» +, «не совсем правильно» ?, «неправильно» - .

Так постепенно учащиеся осваивают образцы действий и эталоны ответов.

2.Один объясняет, другой комментирует – верно или неверно выполнено действие (в т. ч. комментирование цепочкой)

3. «Составление плана действий»

Найди пропущенное число.

󠇯: 6 =2870 (ост.5)

1)умножу частное на делитель

2)к полученному произведению прибавлю остаток

4. «Фиксирование хода работы» в инструкции, плане действий (поставлю +, т.к. этот шаг я сделал)

Инструкция: Начерти такие фигуры в тетради. + В фигуре 1 найди одну девятую долю+ и закрась четыре таких доли+, а в фигуре 2 закрась семь шестнадцатых долей. +Найди площадь незакрашенной части фигуры 1. +

Приёмы итогового контроля или контроль по результату

(по завершению задания).

Главное: вновь вернуться к цели, к задаче, которую решали !

1. «Вернуться к вопросам»

Задание: выполни деление с остатком и сделай проверку 611 : 7

Цель: потренироваться в делении с остатком столбиком , поупражняться в самоконтроле деления с остатком.

Предварительный контроль:

-Над чем будем работать?

-Что нужно сделать?

-Как это сделаем?

-Над чем работали?

-Что надо было сделать?

-Как это сделали?

Критерии оценки: «правильно» +, «не совсем правильно» ?, «неправильно» - .

2. «Проверка по образцу»

«Математический диктант»

На интерактивную доску выводятся задания математического диктанта. Выполняя задание в тетради, учащиеся записывают в столбик номер задания и ответ .

На этапе проверки по образцу учащиеся ставят около соответствующего ответа +, -, ?

Рисуют на полях смайлика в соответствии с количеством верных ответов.(Приём оценки «Говорящие рисунки»)

| Верных ответов | Оценка |

| 8 и более | |

| 4-7 | |

| 3 и менее | |

3.В «Оценочном листе» или на шкале зафиксировать выполненные умения.

4. «Рассуждение» (Рефлексия деятельности после работы):

-Какие цели были достигнуты?

-Трудным ли было это задание?

- В чем его трудность?

- Успешно ли вы с ним справились?

- Трудно ли было проверить себя?

- Как ты сможешь проверить себя сейчас?

- На что будешь опираться?

- Как ты теперь думаешь, для чего надо выполнять такие упражнения?

- Над чем бы стоило еще поработать?

- Какую задачу можно для себя поставить?

- Как бы вы оценили свою работу?

«Светофор» или ««Говорящие рисунки».

«Светофор» или ««Говорящие рисунки».

В такой системе обучения приоритетной становится самооценка как результат оценочной деятельности ученика. При формировании самооценки можно применять эталон, который может быть в различных формах: устной, письменной, графической.

В процессе самооценки происходит операция сравнения выполненной работы с эталоном, в результате которой выявляется степень правильности работы, ее качество, выставляется оценка.

Самооценка в учебном процессе происходит при помощи самоанализа своей учебной деятельности. Самооценка позволяет ставить цели, планировать способы и методы для достижения поставленных целей.

Каждый школьник должен пройти все этапы оценочной деятельности,

для того, чтобы осознать:

Оценивание достижений происходит не в сравнении с другими, а с самим собой, сегодняшний результат с предыдущим, где поощряется любое незначительное достижение. Преимущество самооценки заключается в том, что она позволяет увидеть ученику свои слабые и сильные стороны.

Инструменты оценивания, используемые

на уроках математики

1. «Светофор»:

Цель: для самооценки детьми своего внутреннего состояния и самочувствия по отношению к выполняемым на уроке заданиям, применяется приём«Светофор». В первом классе предлагается детям зажигать цветные огоньки в тетрадях. Если работа на уроке прошла успешно, ученик активно работал, не испытывал трудностей при изучении нового материала, все задания были понятны, то он рисует на полях зеленый кружок: «Можно двигаться дальше». Если были небольшие затруднения, не всегда быстро справлялся с поставленной задачей или что-то осталось неясным, то в тетради рисуется желтый кружок: «Нужна небольшая помощь». Если были значительные затруднения, ученик не смог самостоятельно справиться с новой задачей, то он рисует красный кружок: «Стоп! Мне нужна помощь!» Нужно отметить, что этим приемом дети с удовольствием пользуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе.

- красный – я не знаю, прошу помощи,

- желтый– сомневаюсь, не уверен,

- зеленый – знаю, умею, могу помочь другим.

2. «Говорящие рисунки»

Если ты доволен собой, у тебя все получалось, то рисуй «улыбающееся лицо».

Если тебе на уроке было временами непросто, не все получалось, то рисуй «спокойное лицо».

Если тебе на уроке было сложно, многое не получалось, то рисуй «грустное лицо».

3. «Лесенка успеха»

1-я ступенька – «Я не понял, ничего не запомнил, у меня осталось много вопросов»

2-я и 3-я ступеньки – «У меня остались вопросы по новой теме»

4-я ступенька – «Я хорошо усвоил новую тему»

4.«Волшебные линеечки»

«Волшебные линеечки», описанные Г.А. Цукерман, являются безобидной и содержательной формой отметки. Эта линеечка напоминает ребенку измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все что угодно.

Такая оценка:

- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть критерий, по которому ребенка можно оценить как успешного);

- удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке отражает реальное продвижение в изучаемом предметном содержании;

- помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку у каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке).

Вот как можно оценить письменную работу:

После самооценки наступает очередь оценки учителя. Собрав тетради, учитель ставит свои плюсики на линеечках. Совпадения детской и учительской оценок (вне зависимости оттого, низко или высоко оценил свою работу ребенок) означает: «Молодец! Ты умеешь себя оценивать». В случае завышенной, а тем более заниженной самооценки учеником своей работы, учитель еще раз раскрывает ребенку критерии оценивания и просит в следующий раз быть к себе добрее или строже.

Этими линеечками можно пользоваться, когда необходимо спрогнозировать результат своей работы. Прогностическая самооценка позволяет ребенку оценить свои возможности и результаты.

5. Листы индивидуальных достижений.

На каждого ученика по основным предметам заводится «Лист индивидуальных достижений», в который заносятся планируемые результаты по учебному предмету. Успехи фиксируются условными обозначениями («Светофор») по итогам четверти или полугодия.

6. «Взаимооценивание в парах» учащиеся могут проверить друг друга и сказать недостатки работы в устной форме или использовать образец ответов.

«ЛОТЕРЕЯ»

«СОРБОНКИ»(ТАБЛИЦЫ, ВЕЛИЧИНЫ, ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ)

Основные функции самооценки:

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала

я знаю хорошо, а что недостаточно?);

- мобилизационно -побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом

вопросе я разобрался не до конца);

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно должен повторить…).

Организовать целенаправленную систематическую работу с учащимися по формированию контрольно-оценочной самостоятельности мне помогает использование дидактического пособия по математике «Тетрадь учебных достижений» (С.И. Волковой).

Тетрадь поможет выявить достижение детьми предметных и метапредметных результатов обучения . Задания тетради направлены на формирование и развитие УУД.

С помощью данной тетради ребёнок научится самостоятельно оценивать свои успехи по предмету «Математика».

В пособии приведены инструменты для самопроверки выполнения работ, таблицы для самооценки результатов каждой работы и «Карта знаний и умений» по итогам каждого полугодия . А в тетради для 4 класса и по всему курсу математики начальных классов.

Данное пособие адресовано в первую очередь учащимся. Тетради разработаны для каждого года обучения с 1 по 4 класс. В них представлены все

программные темы, разработанные в учебниках соответствующего класса.

Каждая проверочная работа данного пособия ориентирована на выполнение двух уровней достижения планируемых результатов по блоку программы «Ученик научится»:

базовый уровень достижения планируемых результатов, который свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующем этапе;

повышенный уровень достижения планируемых результатов, который свидетельствует об осознанном овладении учебными действиями на базе программного материала. Задания этого уровня отмечены знаком (*)

Задания блока «Ученик получит возможность научиться» выделены цветом.

После тематических проверочных работ идут итоговые проверочные работы за 1 и 2 полугодия .

Пособие содержит также и тексты итоговых работ за год.

Основной целью итоговых работ является оценка способности учащегося, применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами математики. Именно поэтому в работу в большей степени включаются задания, где описываются некоторые учебные и жизненные ситуации, которые надо решить, используя полученные математические знания.

В пособие также включены задания, позволяющие отслеживать, фиксировать и оценивать умения учащихся работать с информацией, применять полученные знания в изменённых условиях, а также самостоятельно следовать предложенной инструкции.

Работы позволяют определить пробелы в знаниях у конкретных учащихся и вовремя устранить недочёты, их использование даёт учителю более полное и своевременное представление о том, что ещё не усвоено и какой группой учеников; помогает устранить причину неудачи и построить соответствующую коррекционную работу.

Для определения успешности дополнительно проведённой работы целесообразно использовать другой вариант той же проверочной работы, сравнить результаты его выполнения с первыми результатами и взять лучший.

После каждой тематической проверочной работы размещается таблица «Мои результаты». В неё ученик записывает результаты выполнения конкретной работы и оценивает результат её выполнения по нормам, приведённым в таблице. Эти нормы и способ их представления разрабатывались авторами в соответствии с возрастными особенностями и возможностями младших школьников.

По итогам проверочных работ за каждое полугодие и за год заполняется «Карта знаний и умений». Карта показывает какими конкретным знаниями и умениями овладел ребёнок, а над чем предстоит провести коррекционную работу.

Для эффективной организации работы по коррекции в знаниях целесообразно использование маршрутных листов.

Критерии оценки планируемых предметных результатов обсуждаются с детьми заранее.

Дети должны знать за что ставится отметка «5», «4» и т.д. Какие планируемые предметные результаты будут оцениваться в итоговой контрольной работе , это обсуждается ещё на 1 уроке по новому разделу программы. На шмуцтитуле раздела вынесены предметные результаты под заголовками «Что узнаем и обобщим», «Чему научимся», «Чему будем учиться». В конце изучения раздела после заданий на повторение приводятся вариант примерной контрольной работа базового уровня и вариант работы повышенного уровня. Таким образом, ребёнок видит задачи, которые ему предстоит решить, на каждом уроке ставит для себя определённую цель для решения этих задач, и может осуществить самоконтроль и самооценку как в начале изучения нового программного раздела учебника, так и в конце его изучения перед итоговой контрольной работой.

4.Результативность

Критериями сформированности контрольно-оценочной самостоятельности являются инициативность, оперативность, осознанность, систематичность. Инициативность – это готовность выполнять действия по самоконтролю и самооценке без побуждения извне. Оперативность – знание всех видов контроля и оценки, умения и навыки по их использованию. Осознанность – самостоятельный выбор способов самоконтроля и самооценки деятельности, ответ на вопросы «Зачем и как делать?», «Правильно ли это делается?». Систематичность – постоянство проявления.

Е.В. Проничева на основе критериев выделяет 4 уровня сформированности контрольно-оценочной самостоятельности младшего школьника.

Таблица 1

Уровни контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 4 класса

| Уровни | Критерии |

| инициативность | оперативность | осознанность | систематичность |

|

| сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь |

| Нулевой |

|

| 14% |

| 14% |

|

|

|

| Низкий | 57% | 40% | 43% | 57% | 57% | 43% | 57% | 40% |

| Средний | 43% | 60% | 43% | 43% | 29% | 57% | 43% | 60% |

| Высокий | - | - |

|

|

|

|

|

|

Наблюдается положительная динамика сформированности всех критериев контрольно-оценочной деятельности . Однако нет ни одного человека , имеющего высокий уровень развия.данных критериев.

Таблица 2

Результаты сформированности регулятивных УУД учащихся 4 класса

| Регулятивные УУД |

| Контроля | сентябрь-декабрь | Оценки | сентябрь-декабрь |

| 1)отсутствие контроля | 0%-0% | 1)отсутствие оценки | 14%-0% |

| 2)контроль на уровне непроизвольного внимания | 14%-0% | 2)адекватная ретроспективная оценка | 14%-14% |

| 3)потенциальный контроль | 43%-28% | 3)неадекватная прогностическая оценка | 14%-28% |

| 4)актуальный контроль на уровне произвольного внимания | 43%-44% | 4)потенциально-адекватная прогностическая оценка | 14%-14% |

| 5)потенциальный рефлексивный контроль | 0%-28% | 5)актуально-адекватная прогностическая оценка | 28%-16% |

| 6)актуальный рефлексивный контроль | 0%-0% |

| 16%-28% |

Улучшились показатели результатов сформированности регулятивных УУД.

Методика «Лесенка» (Н.Г. Лусканова)

Цель: выявить уровень сформированности адекватной самооценки младших школьников.

Анализ результатов выявленных в ходе моей работы по формированию самооценки показал, что наблюдается положительная динамика по всем основным показателям учебной деятельности учащихся, что соответствует планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Вывод: использование различных форм учета учебных достижений можно рассматривать как средство развития адекватной самооценки, а

формирование самооценки и самоконтроля положительно влияет на личностное развитие учащихся.

Ребёнок с адекватной самооценкой сможет корректировать и совершенствовать свою учебно-познавательную деятельность в школе, в дальнейшем сможет самореализоваться во взрослой жизни.

5. Перспективы развития деятельности.

Перспективу развития деятельности по формированию контрольно-оценочной самостоятельности у своих ученик вижу в том, что эту

работу необходимо проводить в системе и на других уроках.

Для этого необходимо создать комплекс условий, позволяющих целенаправленно и систематически формировать контрольно-оценочную самостоятельность у младших школьников с опорой на эффективные педагогические технологии, дидактические методы, приёмы и средства данных предметов. Эта система должна иметь общие подходы и критерии оценивания.

К процессу формирования адекватной самооценки и навыков самоконтроля продолжать привлекать родителей учеников, чтобы были единые требования в школе и дома. На родительских собраниях и на индивидуальных консультациях проводить беседы о способах формирования и значении самооценки и самоконтроля. Родители, которые принимают участие в формировании у своего ребёнка адекватной самооценки и навыков самоконтроля, впоследствии реально оценят возможности и учебную деятельность своих детей. При совместной работе учителя и родителей результаты получатся более высокие.

Таким образом, только в комплексном использовании системы формирования контрольно-оценочной самостоятельности у младших школьников будет создана основа самостоятельной учебной деятельности, что даст возможность на протяжении начального и на последующих этапах образования самостоятельно ставить перед собой и решать не только учебные, но и личностно значимые, социальные задачи.

“Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться”. В.А.Сухомлинский.

1направление – повышение учебной мотивации и уровня познавательного интереса; снятие психологического дискомфорта. (хочу)

«Кто не видит конечной цели, очень удивляется, придя не туда».

Марк Твен

«Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле»

Аристотель

2 направление – формирование навыков самоконтроля и самооценки; вооружение критериями для контроля и оценки; (могу)

«Не стыдно ошибиться, стыдно не знать»

«На ошибках учатся»

3 направление – формирование навыков коррекции пробелов в знаниях (надо)

Библиографический список

Антошкина А.А. Система развития у школьников регулятивных универсальных учебных действий на уроках русского языка в текстовой деятельности // Ученые записки Забайкальского

государственного университета. Серия: Профессиональное

образование, теория и методика обучения. – 2015. – № 6 (65).

Витушкина Э.В., Кружилина Т.В. Особенности формирования самооценки младших школьников как основы достижения личностного результата образования // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2015. – № 3.

Воронцов А.Б. Контрольно-оценочная самостоятельность младших школьников как основа учебной самостоятельности подростка // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2009. –№ 5.

– С. 21-31.

Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной

деятельности. Образовательная система Д. Б. Эльконина –

Воронцов А.Б. Проблемы постепенного перехода на безотметочное обучение в начальной школе в ходе модернизации российского образования // Начальная школа. – 2002. – № 3.– С. 89.

6. Горбов С.Ф., Табачникова Н.Л.

Пакет психологической и предметной диагностики по математике.

1 класс // Томск: Пеленг, 1995. – 72 с.

Давыдов В.В. Учебная деятельность в младшем школьном возрасте.

| [Электронный | ресурс]. | URL: |

| http://www.bim- |

| bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1000 (дата | обращения: 16.10.2016). |

|

|

|

|

|

|

Деменева И.А., Красных О.А. Механизм разработки программы «Система оценки достижения планируемых результатов освоения

46

основной образовательной программы» в условиях перехода на ФГОС НОО // Пермский педагогический журнал. – 2012. – № 3.

Демидович Е.А. Структурно-функциональная модель формирования оценочной самостоятельности младших школьников в процессе обучения решению учебных задач в условиях технологии

коллективных способов обучения // Вестник Брянского государственного университета. – 2011. – № 1.

10. Демидович Е.А. Учебные задачи как средство формирования оценочной самостоятельности младших школьников в процессе обучения математике // Омск, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-uchebnye-zadachi-kak-sredstvo-formirovaniya-otsenochnoy-samostoyatelnosti-

mladshih-shkolnikov-v-protsesse-obucheniya-mate#ixzz4i3XhIyrn (дата обращения: 23.10.2016).

11. Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студ. пед. учеб.заведений / И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. // М.: «Академия», 1998. –

с.

Енжевская М.В. Рефлексия как основа формирования контрольно-

оценочных умений учащихся 1–5-х классов при обучении русскому языку // Начальная школа до и после. – 2010.

Енжевская М.В.Формирование контрольно-оценочной деятельности младших школьников в условиях безотметочной системы // Человек и образование. – 2010. – № 2. – С. 112-118.

Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов // М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 384 с.

Иванова И.В. Учебное сотрудничество как средство формирования у учащихся оценки результата деятельности // Начальная школа до и после. – 2011. – № 2.

47

Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники / Изд. 6-е // Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 349 с. –

Климов Е.А. Психология: учебник для средней школы // М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 287 с.

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений // М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.

Кузнецова О.В. Формирование регулятивных учебных действий на основе безотметочного обучения // Человек и образование. – 2014. –

Кузьмина Е.Г. Формирование контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся 1-й ступени // Начальная школа до и после. – 2011. – № 2.

Ларина А. Б. Структура и функции познавательной самооценки младшего школьника // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2010. – № 11.

Малкина Е.В. К вопросу о подготовке детей к обучению грамоте // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. –

2001. – 4 том (23).

Мартьянов Е.А. Развитие контрольно-оценочной деятельности в системе повышения квалификации // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2013. – С. 109-113.

Матвеева Е. И., Панкова О. Б., Патрикеева И. Е. Критериальное оценивание в начальной школе. Пособие для учителя (из опыта

работы) / 3-е изд. // М.: Вита-пресс, 2012. – С. 168.

25. Миндарова В.А. [и др.] Оценка без отметки

48

Минияров В.М. Педагогическая психология. Учебное пособие / отв.

ред. д.ю.н., проф. Б.С. Тетерин // М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2005. – 316 с.

Нестерова З.Ю. Развитие оценочной самостоятельности младших школьников // Начальная школа до и после. – 2010.

Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий // М.: Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с.

Огирь Г.А. Организация контроля и самоконтроля учащихся в процессе обучения списыванию (из опыта работы) // Начальная школа до и после. – 2011. – № 2.

Орлова Е.Ю. Контроль качества результатов образовательного процесса // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2013.

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.

Система заданий. Ч.1 / под ред. Ковалевой Г.С., Логиновой О.Б. // М.: Просвещение, 2009.

Пеньевская И.И. Мониторинг формирования универсальных учебных действий: проблемы, подходы, решения // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2013. – № 6.

Перепечина Л.Д. «Портфолио ученика» как средство достижения оценки учебных достижений школьника в курсе географии // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2009.

Планируемые результаты начального общего образования / ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой // М.: Просвещение, 2011.

Поливанова К.Н. Психологические формирования действия контроля

№ 1. – С. 65-68.

49

Попова Н.Е., Еремина О.А. Интеграция универсальных учебных действий учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 12.

Проничева Е.В. Уровни контрольно-оценочной самостоятельности младшего школьника // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2008. –

Том 14. – С. 28-32.

38. Романеева М.П., Суховерша Л.А., Цукерман Г.А. Оценка знаний и умений учащихся в системе развивающего обучения: Пакет психологической и предметной диагностики по русскому языку. 1–3 классы // Томск: Пеленг, 1995. – 72 с.

Романова Н. Н. Формирование регулятивных универсальных учебных действий в 1 классе // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2013. – № 6.

Сальникова С.В., Ткаченко М.О. Уровень сформированности универсальных учебных действий у первоклассников: стартовая диагностика // Эксперимент и инновации в школе. – 2012. – № 2.

Свиридова Л.А., Белогородцева Е.А. Формирование регулятивных универсальных учебных действий – контроля и коррекции у учащихся

начальной и средней школы // Эксперимент и инновации в школе. – 2014. – № 1.

Сергеева Е.В. Взгляд на современную начальную школу с позиции

формирования самостоятельности младших школьников в контрольно-оценочной деятельности // Начальная школа до и после. – 2011. – № 2.

Синебрюхова В.Л. Дидактические затруднения в контрольно-

оценочной деятельности учителя при реализации федерального государственного стандарта начального общего образования // Концепт. – 2013. – № 6.

Сюсюкина И.Е. Содержательно-методическое обеспечение процесса

формированияуниверсальныхучебныхдействиймладших

50

школьников в оценочной деятельности // Начальная школа до и после.

– 2011. – № 2.

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Н.Ф. Талызина. – М.: ИЦ «Академия», 1998. –

с.

Тематическое планирование по системе Занкова Л.В. с учетом новейших требований. Русский язык, математика. 1-4 классы / сост. Кротова Л.А. // Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 128 с.

Фатуллаева А.Т. Факторы, влияющие на развитие самооценки в младшем школьном возрасте // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 9.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // М.: Просвещение, 2010.

Хлыстова Н.В. Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников // Пермский педагогический журнал. – № 4. – 2013.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды // М., 1989.

Эльконин Д.Б., Островерх О.С. и др. Формирование индивидуального учебного действия младшего школьника // «Завуч». –

2002. – № 6.

«Светофор» или ««Говорящие рисунки».

«Светофор» или ««Говорящие рисунки».