СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 20.06.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Образ вишнёвого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Символический смысл названия.

Открытый урок по теме: "Образ вишнёвого сада. Старые и новые хозяева вишнёвого сада как прошлое, настоящее и будущее России. Симовлический смысл названия пьесы А.П.Чехова."

Просмотр содержимого документа

«Образ вишнёвого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Символический смысл названия.»

Тема: Образ вишнёвого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Символический смысл названия.

Цели урока: помочь учащимся понять основные проблемы, поднятые в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад», рассмотреть систему образов; совершенствовать навыки характеристики литературных героев.

Формировать коммуникативную компетенцию – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Воспитывать культуру работы с книгой и другими источниками информации, совершенствовать приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Воспитывать активную жизненную позицию.

Тип урока: урок – презентация.

Оборудование: эпиграф «Сад этот заполонил все столицы, Его не вырубить и не постичь» (А.Вознесенский)

Высказывания о Чехове: «Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: « Скверно вы живете, господа!»

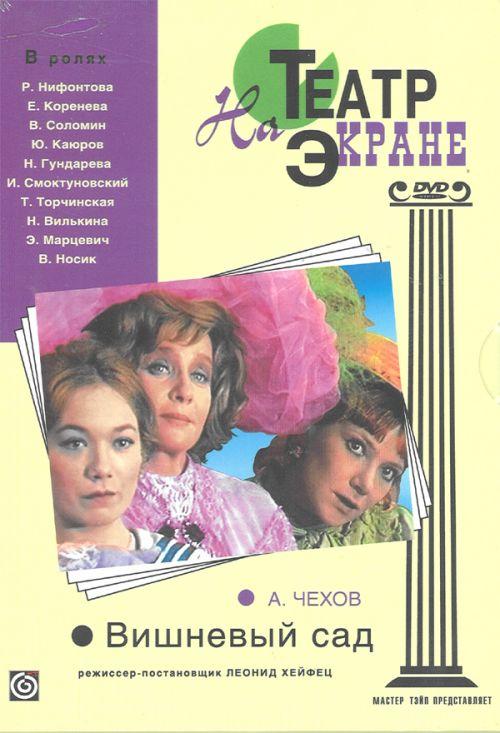

Афиша пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад», презентации учащихся на темы: «Образ вишнёвого сада в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад», «Прошлое по пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад», «Будущее в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад», «Настоящее в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад».

Ход урока:

Мотивация учебной деятельности, объявление темы целей урока.

Пришло время Чехова, актуальнее писателя сейчас нет. Его человечность и в то же время озорство, гуманность, интеллигентность нужны для борьбы со жлобством, которое мутной пеной хлынуло в нашу жизнь. Есть у нас когорта прекрасной молодёжи, образованной, интеллигентной, доброй, и есть агрессивная, алчная, хамская молодёжь. Чтобы из школы выходили интеллигентные, добрые люди, надо подробно изучать там Чехова. Он несёт мощный заряд человечности, воспитанности, образованности, доброты, тонкости во взаимоотношениях. Наступил такой момент, когда люди должны вернуться в лоно человеческое, обрести свою душу, — считает С. Овчаров.

— «Вишнёвый сад» — послание Чехова человечеству, духовное завещание, и многие мотивы других произведений писателя сконцентрировались здесь.

Актуализация опорных знаний.

Вступительное слово учителя.

Работа в малых группах.

I группа. Как с образ вишнёвого сада пронизывает все действия пьесы?

I действие: "Вишневый сад ваш продается за долги"; II действие: "22 августа будет продаваться вишневый сад"; III действие: "Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду"; IV действие: "Вдали стучат топором по дереву".

II группа. Как с образом вишневого сада связаны Раевская, Гаев, Фирс?

Раневская, Гаев: сад -- прошлое, детство, но и признак благополучия, гордости, воспоминание о счастье. Раневская: "Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад". Гаев: "И в Энциклопедическом словаре. упоминается про этот сад" и др.

Фирс: сад -- барское благополучие. "В прежние времена, лет сорок-пятьдесят назад вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили... Денег было!"

III группа. Как с образом вишневого сада связан Лопахин?

Лопахин: сад -- воспоминание о прошлом: дед и отец были крепостными; надежды на будущее -- вырубить, разбить на участки, сдавать в аренду. Сад -- источник богатства, предмет гордости. Лопахин: "Если вишневый сад... отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода". "Вишня родится раз в два года, да и ту никто не покупает" и др.

IV группа. Как с образом вишневого сада связаны Аня Раневская и Петя Трофимов?

Трофимов: вишневый сад символизирует крепостническое прошлое. "Неужели... с каждого листика, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа...". "Вся Россия наш сад" -- это его мечта о преображенной родине, но непонятно, чьими силами это будет сделано.

Аня: сад -- символ детства, сад-дом, но с детством приходится расставаться. "Отчего я уже не люблю вишневого сада, как раньше". Сад -- надежды на будущее. "Мы насадим новый сад, роскошнее этого".

V группа. Авторское отношение к саду.

Сад для автора воплощает любовь к родной природе; горечь оттого, что не могут сберечь ее красоту и богатство; важна авторская мысль о человеке, который сможет изменить жизнь; сад -- символ лирического, поэтического отношение к Родине. В авторских ремарках: "прекрасный сад", "широкий простор", звук лопнувшей струны, стук топора. Чехов: "Во втором акте Вы дадите мне настоящее зеленое поле и дорогу, и необычайную для сцены даль". "Звук... должен быть короче и чувствоваться совсем издалека".

Учитель: Итак, сад -- это символ Родины, ее прошлого и будущего. Прошлое -- это детство и счастье Раневской, Гаева, Ани; это их гордость от владения прекрасным имением, "дворянским гнездом"; это символ крепостничества для Пети и Лопахина.

Что такое сад в будущем? Будущее -- это постройка дач, чтобы внуки и правнуки, по мнению Лопахина, увидели тут новую жизнь; это надежда на лучшую жизнь для Ани: "Мы насадим новый сад, роскошнее этого".

Учитель: сделайте вывод. Какова роль вишнёвого сада в пьесе

Вишневый сад — это смысловой и духовный центр пьесы, это единственный устойчивый и неизменный, верный себе живой организм, в котором все подчинено строгому порядку природы, жизни. Вырубая сад, топор обрушивается на самое святое, что осталось у чеховских героев, на их единственную опору, на то, что связывало их друг с другом. Для Чехова самым страшным в жизни было потерять эту связь — связь с предками и потомками, с человечеством, с Истиной. Кто знает, быть может, прообразом вишневого сада послужил Райский Сад, от которого тоже отказался человек, польстившийся на обманчивые обещания и мечты?

Учитель. На протяжении двух недель вы работали над своими проектами. И сейчас состоится их презентация.

Задача классу. Внимательно выслушать выступающих. Выделить главное, существенное в характере героев, подготовиться к составлению сенкана.

Презентация группы на тему: «Прошлое по пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». «Раневская – сад в прошлом».

Презентация группы на тему: «Настоящее в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». «Лопахин – сад в настоящем».

Герои Чехова не живут настоящим; смысл их жизни заключен для них либо в идеализированном ими прошлом, либо в столь же идеализированном светлом будущем. То, что происходит “здесь и теперь”, их как будто не волнует, и трагизм их положения в том, что каждый видит цель своего бытия вне жизни, вне “вишневого сада”, который олицетворяет саму жизнь.

Вопрос к классу: Кто же Лопахин - нежная душа или хищный зверь?

Презентация группы на тему: «Будущее в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». «Трофимов – сад в будущем».

Вопрос к классу: Может ли такой человек, как Петя, строить будущее?

Мозговой штурм.

Если бы сад не продали, что бы изменилось в жизни тех, кто о нём так беспокоится?

Удержал бы сад Раневскую с её пачкой призывных телеграмм их Парижа?

Помешал бы сад уехать Ане и Пете Трофимову?

Прибавят ли вырученные за сад деньги смысла жизни Лопахину?

Какое же место принадлежит вишнёвому саду в системе образов пьесы?

В чём его символичность?

Группа 4. «Символичность вишнёвого сада».

III. Систематизация и обобщение знаний.

Открытый микрофон.

Какое будущее ждёт Россию?

Даёт ли Чехов ответ на этот вопрос?

Современна ли пьеса «Вишнёвый сад»? В чём её символичность?

Как вы понимаете слова эпиграфа: «Сад этот заполонил все столицы, Его не вырубить и не постичь» (А.Вознесенский)

IV. Итог урока.

Составление сенкана к образам пьесы.

Рефлексия.

Какие задания на сегодняшнем уроке вызвали интерес? Какие – удивление? Какие – нежелание выполнять?

Что было сложно?

Каков был смысл сегодняшнего занятия лично для вас?

Ваши вопросы и пожелания.

Домашнее задание. Урок разработан Дзюбой Т.С.,

учителем высшей категории,

учителем – методистом.

Вишневый сад — это вечное Настоящее, которое связывает воедино прошлое и будущее в вечном движении жизни

Метод «Открытый микрофон»

Выводы: Необходимо каждому из нас учиться беречь свой вишнёвый сад, своё настоящее.

Работая над «Вишневым садом», конечно, можно остановиться на отношениях Ани и Любови Андреевны Раневской, поговорить о трогательном и добром отношении дочери к матери. Но стоит ли на таком уровне воспринимать драму времен в пьесе Чехова? Ведь не эти мысли о добром отношении к «непутевой маме» заботили писателя, а судьба России, гибель вишневого сада! Герои этой пьесы Чехова в основном люди добрые и не желают зла друг другу. Но эти частные добродетели не спасают положения: Лопахин, любя Раневскую и пытаясь ей помочь, наносит ей самый чувствительный удар, ласковая Любовь Андреевна грабит дочь и эксплуатирует Варю, «милого старичка» Фирса все забывают в заколоченном доме… Тревога Чехова — о том, что при всех человеческих достоинствах героев пьесы никто из них красоты и поэзии жизни защитить не может: ни господа, пленники прошлого, ни Лопахин, погруженный лишь в заботы настоящего, ни пленник будущего, мечтатель Петя Трофимов. Нравственные уроки пьесы Чехова неизмеримо шире морали, которую предлагает учитель ученикам.

Дополнительные материалы.

Конец жизни Чехова пришелся на начало нового века, новой эпохи, новых настроений, устремлений и идей. Таков уж неумолимый закон жизни: то, что когда-то было молодым и полным сил, становится старым и дряхлым, уступая дорогу новой — юной и сильной жизни... За смертью и умиранием следует рождение нового, разочарованность в жизни сменяется надеждами, ожиданием перемен.

Пьеса Чехова “Вишневый сад” отражает именно такую переломную эпоху — время, когда старое уже умерло, а новое еще не народилось, и вот жизнь на какое-то мгновение остановилась, затихла...

Кто знает, быть может, это — затишье перед бурей? Никто не знает ответа, но все чего-то ждут... Точно так же ждал, вглядываясь в неизвестное, и Чехов, предчувствуя конец своей жизни, ждало и все русское общество, страдавшее от неопределенности и пребывавшее в растерянности. Ясно было одно: старая жизнь безвозвратно ушла, на смену ей грядет иная... Какой же будет она, эта новая жизнь? Персонажи пьесы принадлежат к двум поколениям. С поэзией грустных воспоминаний о былой блестящей жизни, навеки отшумевшей, кончается царство вишневых садов. Скоро начнется эпоха действий и перемен. Все герои пьесы предчувствуют наступление новой жизни, но одни ждут ее с опаской и неуверенностью, а другие — с верой и надеждой.

Герои Чехова не живут настоящим; смысл их жизни заключен для них либо в идеализированном ими прошлом, либо в столь же идеализированном светлом будущем. То, что происходит “здесь и теперь”, их как будто не волнует, и трагизм их положения в том, что каждый видит цель своего бытия вне жизни, вне “вишневого сада”, который олицетворяет саму жизнь.

Вишневый сад — это вечное Настоящее, которое связывает воедино прошлое и будущее в вечном движении жизни. В этом саду трудились предки Раневских, чьи лица взирают на Петю и Аню “с каждого листика, с каждой ветки в саду”. Сад — это то, что существовало всегда, еще до рождения Фирса, Лопахина, Раневской, в нем воплощена высшая правда жизни, которую никак не могут обрести чеховские герои. Весной сад цветет, к осени приносит плоды; отмершие ветки дают новые свежие ростки, сад наполнен запахами трав и цветов, пением птиц, здесь кипит жизнь! Напротив, жизнь его владельцев стоит на месте, с ними ничего не происходит. В пьесе нет никакого действия, а персонажи только и делают, что проводят драгоценное время своей жизни в разговорах, которые ничего в ней не меняют... “Вечный студент” Петя Трофимов безжалостно обрушивается на человеческие пороки — праздность, лень, пассивность — и призывает к активности, к труду, проповедуя “высшую правду”. Он утверждает, что непременно найдет для себя и укажет другим “путь, как дойти” до нее, до этой высшей правды. Но в жизни он не идет дальше слов и на деле оказывается “недотепой”, который не может закончить курса и над которым все потешаются из-за его рассеянности.

Аня, душа которой искренне открылась свободным стремлениям Пети, восторженно восклицает: “Мы насадим новый сад, роскошнее этого”. Она легко отказывается от прошлого и с радостью покидает родной дом, ибо впереди у нее — “светлое будущее”. Но слишком призрачна и неопределенна эта новая жизнь, которую так ждут Петя и Аня, а они, сами того не сознавая, платят за нее дорогую цену!

Полна смутных и неясных надежд и Раневская. Она плачет при виде детской, произносит напыщенные монологи о своей любви к родине, но тем не менее продает сад и уезжает в Париж к человеку, который, по ее словам, обокрал и бросил ее. Сад, конечно же, дорог ей, но только как символ ее увядшей молодости и красоты. Она, как и все остальные герои пьесы, не может понять того, что никакой миф, который человек создает для себя сам, чтобы побороть страх пустоты и хаоса, — никакой миф не наполнит жизнь подлинным смыслом. Продажа сада — это лишь видимое решение проблем, и нет сомнения в том, что мечущаяся душа Раневской не найдет успокоения в Париже, а мечты Пети и Ани не осуществятся. “Вся Россия — ' наш сад”, — говорит Петя Трофимов, но если он с такой легкостью отказывается от того, что связывает его с прошлым, если он не способен увидеть красоту и смысл в настоящем и не осуществляет свою светлую мечту здесь и теперь, в этом саду, то и потом, в будущем, он едва ли найдет смысл и счастье.

Мечтает о конце “нескладной несчастливой жизни” и Лопахин, который живет по законам практицизма и выгоды. Выход из положения он видит в покупке сада, но, приобретая его, он ценит в нем “только то, что он большой” и собирается вырубить его, чтобы на этом месте строить дачи.

Вишневый сад — это смысловой и духовный центр пьесы, это единственный устойчивый и неизменный, верный себе живой организм, в котором все подчинено строгому порядку природы, жизни. Вырубая сад, топор обрушивается на самое святое, что осталось у чеховских героев, на их единственную опору, на то, что связывало их друг с другом. Для Чехова самым страшным в жизни было потерять эту связь — связь с предками и потомками, с человечеством, с Истиной. Кто знает, быть может, прообразом вишневого сада послужил Райский Сад, от которого тоже отказался человек, польстившийся на обманчивые обещания и мечты?

Как в пьесе е говорят о саде разные герои?

В речи Раневской и Гаева сад, усадьба – это воспоминания, былые мечты, ностальгические размышления... Образ сада поэтичен, абстрактен, почти бесплотен. Это не реальный сад, а его представление. Сад – метафора, воплощение прошлого, нежного и прекрасного. В речи же Вари и Лопахина сад и усадьба – это расчёты, выплаты, отношения с прислугой, попытки выбраться из долгов, расписки, квитанции, попытки сэкономить и поддержать людей. Их сад – это реальный объект. Спасти его пытаются только они. Но Чехов, как истинный художник, смещает акценты, и на первом плане оказываются Гаев и Раневская с их сентиментальным и доходящим до абсурда остановившимся взглядом на события.

Что общего у Раневской и Шарлотты? Речевое поведение Шарлотты во многом похоже на поведение Раневской: та же смена ролей на публике, та же игра. Раневская в пьесе – то кающаяся, жаждущая искупления своих грехов женщина, то цинично-беспечная барынька, проматывающая деньги дочери, то человек с тонкой душой, то обитательница прокуренного парижского вертепа. Раневская – дома, окружена семьёй, гостями. Но именно в силу её социальности, постоянного нахождения на людях “настоящую”, “подлинную” Раневскую не видит никто. У неё нет времени на одиночество и раздумья. И поэтому в пьесе она – только актриса, играющая разные роли. Но зато есть время подумать наедине с собой у Шарлотты (монолог, в котором она раскрывается с неожиданной для читателя стороны). От беззаботности, балаганности нет и следа. Возможно, Шарлотта оттеняет роль Раневской, заставляет предположить эту вторую, скрытую от людских глаз грань и в барыне.

Т радиционно считают идееобразующим персонажем Аню (ставя её в один ряд с Петей и в оппозицию Гаеву и Раневской). В ней склонны видеть человека, порвавшего со своей средой. Но она связана с ней и по рождению, и по воспитанию, а это одним разговором о “гордом человеке” не перечёркивается. Она унаследовала и многие черты своей матери (непрактичность, легкомысленность, восторженность, экзальтированность). Не случайно в первом действии Гаев говорит о поразительном сходстве Ани с матерью. И сходство это – не только внешнее. Сходство и в отстранённости от насущных проблем, в наивности и неумении отвечать за свои поступки. Аня дублирует Раневскую в системе образов, через некоторое время Аня, вероятно, займёт по отношению к новому поколению то же положение, что и её мать к настоящему.

радиционно считают идееобразующим персонажем Аню (ставя её в один ряд с Петей и в оппозицию Гаеву и Раневской). В ней склонны видеть человека, порвавшего со своей средой. Но она связана с ней и по рождению, и по воспитанию, а это одним разговором о “гордом человеке” не перечёркивается. Она унаследовала и многие черты своей матери (непрактичность, легкомысленность, восторженность, экзальтированность). Не случайно в первом действии Гаев говорит о поразительном сходстве Ани с матерью. И сходство это – не только внешнее. Сходство и в отстранённости от насущных проблем, в наивности и неумении отвечать за свои поступки. Аня дублирует Раневскую в системе образов, через некоторое время Аня, вероятно, займёт по отношению к новому поколению то же положение, что и её мать к настоящему.

Интересно и то, что с другой стороны Аню отражает Дуняша. Это более зримая пара, параллели прослеживаются и на тематическом, образном уровнях, и на речевом. В обоих речевых портретах преобладает лексика эмоционально окрашенная, относящаяся скорее к области абстракций, эстетических рассуждений, чем к сфере реальной жизни. Утрированные речевые черты хозяйки выявляются и в горничной.

Сам Чехов говорил, что Аню играть может любая актриса, главное, чтобы была молода и весела. Очевидно, автор не обременяет этот образ каким-либо глубокомысленным содержанием.

Что касается образа Трофимова, то, как не раз отмечалось исследователями, он окрашен авторской иронией, а кроме того, вспомнив чеховское отношение к идеям и людям идеи, трудно назвать его образом – носителем авторской идеи. “Облезлый барин”, “вечный студент”, стареющий человек, он продолжает вести себя так, словно его жизнь по-настоящему ещё не началась, а впереди огромное прекрасное будущее. Все окружающие относятся к Пете с нескрываемым снисхождением, и единственный персонаж, воспринимающий его слова всерьёз, – Аня.

Особняком в системе образов стоит Варя, приёмная дочь Раневской. Важно то, что появляется она в начале пьесы со связкой ключей на поясе (а дом и сад для Чехова – символы мироустройства). Хранитель ключей от дома тоже становится образом-символом. Варя далеко не та узколобая, богомольная девица, какой долгое время воспринимали её исследователи и читатели. Это не серое пятно в пьесе, а ключевой образ.

Вишнёвый сад

(Комедия)

Режиссер-постановщик:

Народный артист России

Марк Розовский

Сценография и костюмы:

Ксения Шимановская

Художник по свету:

Заслуженный деятель искусств России Ефим Удлер

Артисты:

Раневская Любовь Андреевна, помещица:

Заслуженная артистка России

Галина Борисова

Наталия Баронина

Аня, ее дочь:

Кира Транская

Варя, ее приемная дочь:

Заслуженная артиска России

Ольга Лебедева

Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской:

Заслуженный артист России

Игорь Старосельцев

Народный артист России

Валерий Шейман

Лопахин Ермолай Алексеевич , купец:

Заслуженный артист России

Андрей Молотков

Трофимов Петр Сергеевич,студент:

Валерий Толков

Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик:

Иван Власов

Шарлотта Ивановна, гувернантка:

Маргарита Рассказова

Заслуженная артистка России

Марина Кайдалова

Епиходов Семен Пантелеевич,конторщик:

Александр Лукаш

Дуняша, горничная:

Заслуженная артистка россии

Ольга Лебедева

Наталья Драйчик

Фирс, лакей, старик 87 лет:

Заслуженный артист России

Сергей Десницкий

Владимир Пискунов

Александр Карпов

Яша, молодой лакей:

Заслуженный артист России

Юрий Голубцов

Прохожий:

Владимир Давиденко

Станислав Федорчук

Начальник станции:

Виктор Глазунов

Александр Чернявский

Почтовый чиновник:

Виктор Глазунов

Александр Чернявский

Гости, прислуга:

Работники театра

Продолжительность:

3 часа 00 мин

«Вишнёвый сад». Театр «У Никитских ворот»

Идейное содержание пьесы "ВИШНЕВЫЙ САД"

Пьеса "Вишневый сад" - последнее произведение Чехова. В восьмидесятые годы Чехов передавал трагическое положение людей, утративших смысл своей жизни. Пьеса была поставлена на сцене Художественного театра в 1904 году. Наступает двадцатый век, и Россия становится окончательно капиталистической страной, страной фабрик, заводов и железных дорог. Этот процесс ускорился с освобождением крестьянства Александром II. Черты нового относятся не только к экономике, но и к обществу, меняются представления и взгляды людей, утрачивается прежняя система ценностей.

Действие пьесы происходит в имении помещицы Любови Андреевны Раневской. Социальный' конфликт пьесы - это конфликт уходящего дворянства с пришедшей ему на смену буржуазией. Другая сюжетная линия - социально-романтическая. "Вся Россия - наш сад" - так устами своих героев говорит сам Чехов. Но мечта Ани и Пети Трофимова разбивается о практицизм Лопахина, по воле Которого вырубается вишневый сад.

Любовь Андреевна Раневская - это уже не Николай Петрович Кирсанов из романа Тургенева "Отцы и дети", которым пытается приспособиться к новому своему положению и делает попытки перестроить хозяйство в своем поместье. К концу девятнадцатого века большая часть помещиков после отмены крепостного права разорилась. Дворянство, привыкшее праздно жить, тратить, но не наживать, не сумело перестроиться в новых условиях. Любовь Андреевна давно уже "спустила" все свое состояние, ее имение заложено и перезаложено, но она, в силу привычки, не может изменить свой расточительный образ жизни. Раневская не понимает, что наступившее время требует от нее постоянных усилий, необходимых для материального выживания.

Любовь Андреевна живет эмоциями, воспоминаниями о прошлом, она растеряна, сломлена всем происходящим и, я думаю, что скорее всего она просто боится думать о настоящем, уходя в какие - то малозначительные миражи. И если ее можно понять, потому что она всего лишь женщина, избалованная многолетней праздной привычкой просто порхать по жизни, то ее брат Гаев - это смесь тупого самомнения о своей значительности и полнейшей ничтожности во всем. В таком-то возрасте старый лакей Фирс одевает ему штаны! Это важная деталь в обрисовке его характера.

Чехов в дневнике писал: "Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей. Они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и ужасно храпят...". Гаев заявляет, что все свое состояние он "проел на леденцах". Гаев завершает галерею "лишних людей" в русской классической литературе. Гаев, произносящий длинные речи, - это всего лишь пародия на культурного и образованного дворянина. Конфликт с жизнью разрешается в пользу торжествующего Лопахина, "хищного зверя" по определению Пети Трофимова. Лопахин - явная противоположность владельцам вишневого сада.

Беспечности и непрактичности старых хозяев вишневого сада противопоставлены энергия и хозяйственная целеустремленность Лопахина. .Он прямой потомок тех, "чьи лица глядят с каждого вишневого дерева в саду". Лопахин - потомок крепостных, которые работали на Раневских. Он ликует, купив имение. Трофимов говорит о Лопахине: "Как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается на пути, так и ты нужен". Чехов ясно видел хищническую природу капитала. Приобретательство калечит человека, становясь его второй натурой. Тонкая, нежная душа Лопахина рано или поздно загрубеет, потому что "коммерсант" в нем всегда будет брать верх. Эмоции и нажива - это абсолютно несовместимые понятия.

Лопахина потрясают слезы Раневской, он умен и понимает, что не все можно купить и продать, но практицизм "мужика" побеждает в нем. Но какую новую жизнь можно построить, загубив прекрасный вишневый сад и отдав землю под дачи? Жизнь и красота разрушена. Дачники дополнят то, что начал Лопахин.

Чехов четко показал полную деградацию и моральное оскудение дворянства, разложение его как класса. Распад дворянской культуры завершает их экономическое разложение. Но, по мнению Чехова, капитализм тоже временное явление, потому что несет с собой разрушение. Петя советует Лопахину "не размахивать руками". Что это значит? В эти слова Чехов вкладывает большое сомнение в целесообразности действий Лопахина. Трофимов говорит: "Строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, - это тоже значит размахивать руками".

Герои по-разному видят свое будущее. Раневская считает, что ее жизнь кончена, Трофимов и Аня даже где-то рады продаже сада, потому что это дает им шанс начать новую жизнь и вырастить свой сад.

Вишневый сад - это символ прожитого, и с ним уходят Фирс и Раневская. Старого лакея Фирса забывают, он остается в пустом, заколоченном доме, где, вероятно, умрет не от старости, а от голода и жажды. Фирс, я думаю, покорно примет смерть, понимая, что свое уже прожил и в его годы смешно цепляться за жизнь.

Чехов показал Россию на перепутье, Россию, в которой еще не изжито до конца прошлое, где еще не наступило окончательно настоящее, но уже проглядывает будущее. Петя Трофимов, этот пассивный мечтатель и идеалист, представляется Чехову человеком, который уничтожит власть и сможет изменить жизнь. Его мечты о равенстве, братстве, справедливости, по моему мнению, всего лишь мечты. У Раневских его зовут "облезлым барином" не только из-за внешности, но и из-за того, что он остается юношей в своих мечтах. Аня верит Трофимову и согласна уехать с ним в Москву. Скорее всего, она поступит на курсы или станет революционеркой.

Пьеса кончается возгласом: "Здравствуй, новая жизнь". Чехов не показал, какой она будет, да он и не мог показать, потому что это был 1904 год.

Трофимов и Аня полны надежд, испытывая прилив сил и неудержимое желание трудится на благо людей. Петя, по мнению Чехова, должен сменить Лопахина, потому что именно в его уста автор вкладывает ценную мысль о том, что "вся Россия - наш сад".

Чехов был глубоко убежден, что человеку, чтобы быть свободным, нужен весь земной шар. Близилась буря. Чехов предвидел и .ждал ее. В каждом произведении Чехова ясно выражен протест против бессмысленности и пошлости человеческого существования.

Пьеса "Вишневый сад" - это прошлое, настоящее и будущее России. Дали высокую оценку Чехову многие писатели. Алексей Толстой писал: "Чехов - это Пушкин в прозе". Я думаю, что с этим утверждением сложно не согласится.

"Вишневый сад" - итог творческого пути писателя. Этой пьесой Чехов завершил идейное развенчание дворянства, начатое романом Тургенева "Отцы и дети". За сорок лет, прошедших после отмены крепостного права, дворянство в значительной степени утратило свои экономические позиции, оно постепенно сходило с арены господствующего класса.

В "Вишневом саде" Чехов впервые дал развернутый бой дворянству как классу. Паразитизм дворянства, пустозвонство, привычка к незаслуженной роскоши - все глубоко омерзительно писателю.

Сменяющий их новый владелец вишневого сада тоже не является положительным героем. Он более жизнеспособен, обладает крепкой хваткой, но в погоне за прибылью буржуазия, несомненно, уничтожит духовные ценности.

Образ вишневого сада

в сознании героев пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад»

Вишневый сад — образ сложный и неоднозначный. Это не только конкретный сад, являющийся частью усадьбы Гаева и Раневской, но и образ-символ. Он символизирует не только красоту русской природы, но, главное, красоту жизни людей, взрастивших этот сад и восторгавшихся им, той жизни, которая погибает вместе с гибелью сада.

Образ вишневого сада объединяет вокруг себя всех героев пьесы. На первый взгляд, кажется, что это только родственники и старые знакомые, волей случая собравшиеся в поместье, чтобы решить свои житейские проблемы. Но это не так. Писатель соединяет персонажей разных возрастов и социальных групп, и они должны будут так или иначе решить судьбу сада, а значит, и свою судьбу.

Владельцы усадьбы - русские помещики Гаев и Раневская. И брат, и сестра — образованные, умные, чуткие люди. Они умеют ценить красоту, тонко чувствуют ее, но в силу инертности не могут ничего предпринять для ее спасения. При всей своей развитости и душевном богатстве Гаев и Раневская лишены чувства реальности, практичности и ответственности, а потому не в состоянии позаботиться ни о себе, ни о близких людях. Они не могут последовать совету Лопахина и сдать землю в аренду, несмотря на то что это принесло бы им солидный доход: “Дачи и дачники — это так пошло, простите”. Пойти на эту меру им мешают особые чувства, которые связывают их с усадьбой. Они относятся к саду как к живому человеку, с которым их очень многое связывает. Вишневый сад для них — это олицетворение прошлой жизни, ушедшей молодости. Глядя в окно на сад, Раневская восклицает: “О мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось”. И далее: “О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...” Раневская говорит не только о саде, но и о себе. Она как булто сравнивает свою жизнь с “темной ненастной осенью” и “холодной зимой”. Вернувшись в родную усадьбу, она вновь почувствовала себя молодой и счастливой.

Чувств Гаева и Раневской не разделяет Л опахин. Их поведение кажется ему странным и нелогичным. Он удивляется, почему на них не действуют столь очевидные для него доводы благоразумного выхода из затруднительной ситуации. Лопа-хин умеет ценить красоту: его восхищает сад, “прекраснее которого нет ничего на свете”. Но он — человек деятельный и практичный. Он не может просто любоваться садом и сожалеть о нем, не пытаясь что-либо предпринять для его спасения. Он искренне старается помочь Гаеву и Раневской, постоянно убеждая их: “И вишневый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее — аукцион на носу! Поймите!” Но они не желают его слушать. Гаев способен лишь на пустые клятвы: “Честью моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано!... Счастьем моим клянусь!... назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим клянусь!”

Однако аукцион состоялся, и Лопахин купил имение. Для него это событие имеет особый смысл: “Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется...” Таким образом, для Лопахина покупка имения становится неким символом его успешности, наградой за многолетние труды. Он бы хотел, чтобы его отец и дед встали из могилы и порадовались тому, как их сын и внук преуспел в жизни. Для Лопахина вишневый сад — всего лишь земля, которую можно продать, заложить или купить. В своей радости он даже не считает нужным проявить элементарное чувство такта по отношению к прежним хозяевам усадьбы. Он начинает вырубать сад, даже не дожидаясь их отъезда. В чем-то ему сродни бездушный лакей Яша, в котором начисто отсутствуют такие чувства, как доброта, любовь к матери, привязанность к месту, где родился и вырос. В этом он прямая противоположность Фирсу, у которого эти качества необычайно развиты. Фирс — самый старый человек в доме. Он много лет верой и правдой служит своим господам, искренне любит их и по-отцовски готов оберегать от всех бед. Пожалуй, Фирс — единственный персонаж пьесы, наделенный этим качеством — преданностью. Фирс — очень цельная натура, и эта цельность со всей полнотой проявляется в его отношении к саду. Сад для старого лакея — это родовое гнездо, которое он стремится оберегать так же, как и своих господ.

Петя Трофимов — представитель нового поколения. Его вообще не волнует судьба вишневого сада. “Мы выше любви”, — заявляет он, признаваясь тем самым в неспособности к серьезному чувству. Петя смотрит на все слишком поверхностно: не зная подлинной жизни, он пытается переустроить ее на основе надуманных идей. Внешне Петя и Аня счастливы. Они хотят идти к новой жизни, решительно порвав с прошлым. Сад для них — “вся Россия”, а не только этот вишневый сад. Но разве можно, не любя родного дома, полюбить весь мир? Оба героя устремляются к новым горизонтам, но теряют корни. Взаимопонимание между Раневской и Трофимовым невозможно. Если для Пети нет прошлого и воспоминаний, то Раневская глубоко горюет: “Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни...”

Вишневый сад — символ красоты. Но кто же спасет красоту, если люди, которые способны ее ценить, не в силах за нее бороться, а люди энергичные и деятельные смотрят на нее только как на источник выгоды и наживы?

Вишневый сад — символ дорогого сердцу прошлого и родного очага. Но можно ли идти вперед, когда за твоей спиной раздается стук топора, разрушающего все, что прежде было свято? Вишневый сад — символ добра, а потому такие выражения, как “подрубить корни”, “растоптать цветок” или “ударить по дереву топором” звучат кощунственно и бесчеловечно.

Размышляя над характерами и поступками героев пьесы, мы задумываемся над судьбой России, которая является для нас тем самым “вишневым садом”.

«Вишнёвый сад» - драма, комедия или трагедия?

Пьеса “Вишневый сад” была написана А. П. Чеховым в 1903 году. Не только общественно-политический мир, но и мир искусства испытывал потребность в обновлении. А. П. Чехов, будучи талантливым человеком, проявившим свое мастерство в коротких рассказах, входит в драматургию как новатор. После премьеры пьесы “Вишневый сад” разгорелась масса споров среди критиков и зрителей, среди актеров и постановщиков о жанровых особенностях пьесы. Что же представляет собой “Вишневый сад” с точки зрения жанра — драму, трагедию или комедию?

Во время работы над пьесой А. П. Чехов в письмах высказывался о ее характере в целом: “Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс...” В письмах к Вл. И. Немировичу-Данченко А. П. Чехов предупреждал, чтобы у Ани не было “плачущего” тона, чтобы вообще в пьесе не было “много плачущих”. Постановка, несмотря на шумный успех, не удовлетворила А. П. Чехова. Антон Павлович выражал недовольство общей трактовкой пьесы: “Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы”. Таким образом, сам автор настаивает на том, что “Вишневый сад” является комедией. Этот жанр вовсе не исключал у А. П. Чехова серьезного и печального. Станиславский, очевидно, нарушил чеховскую меру в соотношении драматического с комическим, грустного со смешным. Получилась драма там, где А. П. Чехов настаивал на лирической комедии.

Одной из особенностей “Вишневого сада” является то, что все герои даются в двойственном, трагикомическом освещении. В пьесе есть чисто комические персонажи: Шарлотта Ивановна, Епиходов, Яша, Фирс. Антон Павлович Чехов подсмеивается над Гаевым, “прожившим свое состояние на леденцах”, над не по возрасту сентиментальной Раневской и ее практической беспомощностью. Даже над Петей Трофимовым, который, казалось бы, символизирует обновление России, А. П. Чехов иронизирует, называя его “вечным студентом”. Такое отношение автора Петя Трофимов заслужил своим многословием, которого А. П. Чехов не терпел. Петя произносит монологи о рабочих, которые “едят отвратительно, спят без подушек”, о богатых, которые “живут в долг, на чужой счет”, о “гордом человеке”. При этом он предупреждает всех, что “боится серьезных разговоров”. Петя Трофимов, ничего не делая на протяжении пяти месяцев, твердит другим, что “надо работать”. И это при трудолюбивой Варе и деловом Лопахине! Трофимов не учится, потому что не может одновременно и учиться, и содержать себя. Очень резкую, но точную характеристику в отношении “духовности” и “такта” Трофимова дает Пете Раневская: “... У вас нет чистоты, а вы просто чистюлька ”. А. П. Чехов с иронией говорит о его поведении в ремарках. Трофимов то вскрикивает “с ужасом”, то, задыхаясь от негодования, не может произнести ни слова, то грозится уйти и никак не может этого сделать.

Определенные сочувственные ноты есть у А. П. Чехова в изображении Лопахина. Он делает все возможное, чтобы помочь Раневской удержать имение. Лопахин чуток и добр. Но в двойном освещении он далеко не идеален: в нем есть деловая бескрылость, Лопахин не способен увлекаться и любить. В отношениях с Варей он комичен и неловок. Кратковременное торжество, связанное с покупкой вишневого сада, быстро сменяется чувством уныния и грусти. Лопахин произносит со слезами знаменательную фразу: “О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь”. Здесь Лопахин напрямую касается главного источника драматизма: он заключен не в борьбе за вишневый сад, а в недовольстве жизнью, по-разному переживаемом всеми героями льесы. Жизнь идет нелепо и нескладно, не принося никому ни радости, ни счастья. Не только для основных героев несчастлива эта жизнь, но и для Шарлотты, одинокой и никому не нужной, и для Епиходова с его постоянными неудачами.

Определяя суть комического конфликта, литературоведы утверждают, что он держится на несоответствии видимости и сущности (комедия положений, комедия характеров и т. д.). В “новой комедии А. П. Чехова слова, поступки и действия героев находятся именно в таком несоответствии. Внутренняя драма каждого оказывается важнее внешних событий (так называемые “подводные течения”). Отсюда и “слезливость” действующих, лиц, имеющая вовсе не трагедийный оттенок. Монологи и реплики “сквозь слезы” говорят, скорее всего, об излишней сентиментальности, нервозности, порой даже раздражительности персонажей. Отсюда и всепроникающая чеховская ирония. Кажется, что автор как бы задает вопросы и зрителям, и читателям, и самому себе: почему так бездарно растрачивают свою жизнь люди? почему так легкомысленно относятся к близким? почему так безответственно тратят слова и жизненные силы, наивно полагая, что будут жить вечно и будет возможность прожить жизнь набело, заново? Герои пьесы заслуживают и жалости, и беспощадного “смеха сквозь невидимые миру слезы”.

Традиционно в советском литературоведении было принято “группировать” героев пьесы, называя представителями “прошлого” России Гаева и Раневскую, ее “настоящего” — Лопа-хина, а “будущего” — Петю и Аню. Мне кажется, что это не совсем так. В одной из сценических версий пьесы “Вишневый сад” будущее России оказывается за такими людьми, как лакей Яша, смотрящий туда, где власть и деньги. А. П. Чехов, по-моему, и здесь не обходится без иронии. Ведь пройдет чуть более десяти лет, и где окажутся лопахины, гаевы, раневские и Трофимовы, когда суд над ними будут вершить яковы? С горечью и сожалением А. П. Чехов ищет Человека в своей пьесе и, как мне кажется, не находит.

Безусловно, пьеса “Вишневый сад” — пьеса сложная, неоднозначная. Именно поэтому к ней приковано внимание режиссеров многих стран, а на предпоследнем театральном фестивале в Москве было представлено четыре постановки. Споры о жанре не утихают до сих пор. Но не стоит забывать, что сам А. П. Чехов назвал произведение комедией, а я попыталась в сочинении доказать, насколько это возможно, почему это так.

| | ||||||||||

| ||||||||||

| Антон Павлович Чехов | ||||||||||

| 1876 | Чехов переезжает в Москву | 1896 | первая постановка пьесы “Чайка” на сцене Александринского театра |

| 1879 | поступил на медицинский факультет Московского университета | 1897 | переезд в Ялту из-за легочного кровотечения |

| 1884 | окончил университет и начал работать уездным врачом | 1899 | первая постановка пьесы “Дядя Ваня” Московским Художественным театром |

| 1884 | рассказы, опубликованные в популярном юмористическом журнале «Осколки», стали привлекать внимание критики | 1901 | Чехов женился на Ольге Книппер, актрисе Московского Художественного театра |

| 1886 | Григорович Д.В. написал Чехову, что его талант ставит его в первый ряд писателей младшего поколения. | 1901 | первая постановка пьесы “Три сестры” Московским Художественным театром |

| 1888–1890 | пережил нравственный кризис | 1904 | первая постановка пьесы “Вишневый сад” Московским Художественным театром |

| 1890 | поездка на Сахалин для “изучения быта каторжников и ссыльных” | 1904 | лечение на германском курорте Баденвейлер |

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В ПЬЕСЕ А.П.ЧЕХОВА "ВИШНЕВЫЙ САД".

Своей последней пьесе Чехов дал подзаголовок "комедия". Но в первой постановке Московского художественного театра еще при жизни автора пьеса предстала тяжелой драмой, даже трагедией. Кто же правНужно иметь в виду, что драма это литературное произведение, рассчитанное на сценическую жизнь. Только на сцене драма обретет полноценное бытование, выявит все заложенные в ней смыслы, в том числе получит и жанровую определенность, поэтому последнее слово в ответе на поставленный вопрос будет принадлежать театру, режиссерам и актерам. В то же время известно, что новаторские принципы Чеховадраматурга воспринимались и усваивались театрами с трудом, не сразу. Хотя мхатовская, освященная авторитетом Станиславского и Немировича-Данченко традиционная интерпретация "Вишневого сада" как драматической элегии закрепилась в практике отечественных театров, Чехов успел высказать "своему" театру недовольство, неудовлетворенность их трактовкой его лебединой песни. "Вишневый сад" рисует прощание хозяев, теперь уже бывших, с их родовым дворянским гнездом. Тема эта неоднократно освещалась в русской литературе второй половины XIX века и до Чехова и трагедийно-драматически и комически. В чем особенности чеховского решения этой проблемыВо многом оно определяется отношением Чехова к уходящему в социальное небытие дворянству и идущему ему на смену капиталу, которое он выразил в образах соответственно Раневской и Лопахина. В обоих сословиях и их взаимодействии Чехов видел преемственность носителей отечественной культуры. Дворянское гнездо для Чехова прежде всего очаг культуры Конечно, это еще и музей крепостного права, и об этом говорится в пьесе, но Чехов видит в дворянской усадьбе все-таки в первую очередь культурное гнездо. Раневская его хозяйка и душа дома. Именно поэтому, несмотря на все ее легкомыслие и пороки (многие театры представляют, что она стала в Париже наркоманкой), к ней тянутся люди. Вернулась хозяйка, и дом ожил, в него потянулись уже, кажется, навсегда покинувшие его прежние обитатели.

Лопахин под стать ей. Он чувствителен к поэзии в широком смысле этого слова, у него, как говорит Петя Трофимов, "тонкие, нежные пальцы, как у артиста... тонкая нежная душа". И в Раневской он чувствует такую же, родственную душу. Пошлость жизни наступает на него со всех сторон, он приобретает черты ухаря-купца, начинает кичиться своим демократическим происхождением и бравировать некультурностью (а это считалось престижным в тогдашних "передовых кругах"), но и он ждет Раневскую, чтобы около нее очиститься, снова выявить в себе художественно-поэтическое начало. Такое изображение капитализма опиралось на реальные факты. Ведь многие русские купцы и капиталисты, разбогатевшие к концу века, проявили интерес и заботу о культуре. Мамонтов, Морозов, Зимин содержали театры, братья Третьяковы основали картинную галерею в Москве, купеческий сын Алексеев, взявший сценический псевдоним Станиславский, принес в Художественный театр не только творческие идеи, но и отцовское богатство, и весьма немалое. Лопахин капиталист иного пошиба. Поэтому и не удалась его женитьба на Варе, они не пара друг другу: тонкая, поэтическая натура богатого купца и приземленная, будничнообыденная, целиком ушедшая в прозу жизни приемная дочь Раневской. И вот наступает очередной социально-исторический перелом русской жизни. Дворяне выбрасываются из жизни, их место занимает буржуазия. Как ведут себя хозяева вишневого садаПо идее, надо спасать себя и сад. КакСоциально переродиться, тоже стать буржуа, что и предлагает Лопахин. Но для Гаева и Раневской это значит изменить себе, своим привычкам, вкусам, идеалам, жизненным ценностям. И поэтому они молчаливо отвергают предложение Лопахина и бесстрашно идут навстречу своему социальному и жизненному краху. В этом отношении глубокий смысл несет в себе фигура второстепенного персонажа Шарлотты Ивановны. В начале 2 акта она говорит о себе: "У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет... откуда я и кто я не знаю... Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. Так хочется поговорить, а с кем... Никого у меня нет... Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно". Шарлотта олицетворяет будущее Раневской все это скоро ждет хозяйку имения. Но и Раневская, и Шарлотта поразному, конечно, проявляют удивительное мужество и даже поддерживают бодрость духа в ддругих, потому что для всех персонажей пьесы с гибелью вишневого сада кончится одна жизнь, а будет ли другая весьма гадательно.

Бывшие хозяева и их окружение (т.е. Раневская, Варя, Гаев, Пищик, Шарлотта, Дуняша, Фирс) ведут себя смешно, а в свете надвигающегося на них социального небытия глупо, неразумно. Они делают вид, что все идет по-прежнему, ничего не изменилось и не изменится. Это обман, само- и взаимообман. Но этим они единственно могут противостоять неизбежности неотвратимого рока. Лопахин скорее искренне горюет, он не видит в Раневской и даже в третирующем его Гаеве классовых врагов, для него это дорогие, милые ему люди. Общечеловеческий, гуманистический подход к человеку доминируют в пьесе над сословно-классовым. Особенно сильна борьба этих двух подходов в душе Лопахина, что видно из его заключительного монолога 3 акта.

А как ведет себя в это время молодежьПлохо! У Ани в силу ее малолетства самое неопределенное и в то же время радужное представление об ожидающем ее будущем. Она в восторге от болтовни Пети Трофимова. Последнему хотя и 26 или 27 лет, но он считается молодым и, похоже, превратил свою молодость в профессию. Иначе объяснить его инфантильность и самое удивительное общее признание, которым он пользуется, нельзя. Раневская жестоко, но справедливо выбранила его, в ответ он упал с лестницы. Его красивым призывам верит только Аня, но ее, повторим, извиняет ее молодость. Гораздо больше того, что он говорит, Петю характеризуют его калоши, "грязные, старые".

Но нас, знающих о кровавых социальных катаклизмах, сотрясавших Россию в XX веке и начавшихся буквально сразу после того, как отгремели аплодисменты на премьере пьесы и умер ее создатель, слова Пети, его мечты о новой жизни, подхваченное Аней желание насадить другой сад нас все это должно привести к более серьезным выводам о сущности образа Пети. Чехов всегда был равнодушен к политике, как революционное движение, так и борьба с ним прошли мимо него. Но вот в спектакле А.Трушкина Петя появляется в ночной сцене 2 акта в студенческой фуражке и тужурке и... с револьвером, чуть ли не обвешанный гранатами и пулеметными лентами. Размахивая всем этим арсеналом, он выкрикивает слова о новой жизни так, как выступали комиссары на митингах пятнадцатью годами позже. И при этом он очень напоминает другого Петю, точнее, Петрушу, как называют Петра Степановича Верховенского в романе Достоевского "Бесы" (видимо, недаром фамилия чеховского Пети образована из отчества отца

Петруши либерала 40-х годов Степана Трофимовича Верховенского). Петруша Верховенский первый в русской и мировой литературе образ революционера-террориста. Сближенье обоих Петь небезосновательно. Историк нашел бы в речах чеховского Пети и эсеровские мотивы, и социал-демократические нотки.

Глупая девочка Аня верит этим речам. Другие персонажи посмеиваются, иронизируют: слишком большой недотепа этот Петя, чтобы его бояться. Да и сад вырубил не он, а купец, желающий устроить на этом месте дачи. Чехов не дожил до других дач, устроенных на просторах его и нашей многострадальной родины продолжателями дела Пети Трофимова (или Верховенского) на многочисленных островах архипелага ГУЛАГ. К счастью, "жить в эту пору прекрасную" не пришлось и большинству персонажей "Вишневого сада".

Как уже говорилось, для Чехова характерна объективная манера повествования, в прозе его голос не слышен. В драме услышать собственно авторский голос вообще невозможно. И все-таки комедия, драма или трагедия "Вишневый сад"Зная, как Чехов не любил определенность и, следовательно, неполноту охвата жизненного явления со всеми его сложностями, следует осторожно ответить: всего понемногу. Последнее слово и в этом вопросе все-таки скажет театр.

БУДУЩЕЕ В

ПЬЕСЕ А.П.ЧЕХОВА "ВИШНЕВЫЙ САД".

Пьеса "Вишневый

сад" написана Чеховым в 1904 г. - на

последнем году жизни писателя. Она была

воспринята читателем, как творческое

завещание талантливого сатирика и

даматурга. Одной из главных тем этой пьесы

является тема будущего России, связанная в

ней с образами Пети Трофимова и Ани - дочери

Раневской. Освещая эту тему, Чехов

одновременно поднимает в пьесе ряд других

проблем, характерных для всей русской

литературы в целом. Это проблемы отцов и

детей, человека-деятеля, любви и страданий.

Все эти проблемы переплетаются в

содержании "Вишневого сада", которое

заключается в прощании новой, молодой

России со своим прошлым, в устремленности

ее к завтрашнему Я, светлому дню.

Образ

России воплотился в самом названии пьесы -

"Вишневый сад". "Вся Россия - наш сад,"

- говорит Чехов устами своего героя. И,

действительно, вишневый сад для Раневской и

ее брата Гаева -это родовое гнездо, символ

молодости, благополучия и былой изящной

жизни/Хозяева сада любят его, хотя и не

умеют сохранить или спасти. Раневская со

слезами и нежностью говорит о своем

поместье: "..л люблю этот дом, без

вишневого сада я не понимаю своей жизни, и

если уж так нужно продавать, то продавайте и

меня вместе с садом...". Но для Раневской и

Гаева вишневый сад - символ прошлого.

Другой

герой - деятельный Лопахин смотрит на сад

только с

практической стороны. Он видит в нем

возможность получить большой доход, и с

методами в этом не церемонится. Ермолай

Лопахин, новый купец-промышленник,

символизирующий собой настоящее России, ее

переход на капиталистические рельсы развития.

Будущее

процветание России Чехов связывает с

молодым поколением, представленным в пьесе

Петей Трофимовым и Аней. Именно им

предстоит строить новую Россию, сажать

новые вишневые сады. Петя Трофимов - сын

аптекаря, разночинец, честным трудом

пробивающий себе дорогу в жизнь. Он беден и

знаком с тяжелой жизнью народа. Когда

бывает зима, Петя встревожен, часто голоден,

потому что ему приходится жить в дворянской

усадьбе, хозяев которой он осуждает за

бездействие и паразитизм. Он верит, что

только непрерывным трудом можно изменить

угнетенное положение народа и достичь

светлого будущего своей страны. Трофимов

умен, горд и честен в свою помыслах. Он живет

верой в прекрасное будущее России и с

восторгом делится

этой верой с окружающими: "Вперед! Не

отставайте, друзья!". Его речь светла,

убедительна, полна патриотизма. Иногда,

конечно, Трофимов бывает неправ или излишне

категоричен, как это свойственно молодости.

Однажды он заявляет Раневской: "Мы выше

любви!". Такие случайности в его

поведении позволяют старшему поколению

считать его недотепой или "облезлым

барином", как назвала его Варя. Но светлая

и искренняя вера в счастливое будущее своей

Родины, его энергия и готовность

действовать вызывают симпатию у читателей

и доверие у Ани - дочери Раневской.

Аня -

молодая, образованная девушка. Ее душа

отличается непосредственностью и красотою

чувств. Она совсем по-детски может

радоваться развлекательному полету на

воздушном шаре, и в то же время она, в

отличие от матери, проявляет интерес и

заботу о хозяйственных делах в усадьбе.

Трофимов сумел разбудить в душе Ани

красивую мечту о новой прекрасной жизни.

Девушка хочет порвать со скучным и

бесполезным своим прежним существованием,

Она решает сдать экзамен за курс гимназии и

начать новую деятельную жизнь, принося

реальную пользу Родине и людям.

Такие

горячие движения души и благородные порывы

сближают между собой эти два образа. Они

символизируют надежду и лучшее будещее.

Именно с их жизнью связываем Чехов будущее

России, именно им в уста вкладывает он свои

собственные мысли. Несмотря на то, что

имение продано, и в саду уже стучат топоры,

автор верит, ' что придут новые люди и

посадят новые сады, "прекраснее которых

нет ничего на

свете".

"Вишневый

сад" - великое создание Чехова,

поставившего комедию в один ряд с драмой и

трагедией, поднявшего ее на недосягаемую

высоту.

III

Работа над темой.

Презентация первой группы на тему: «Образ вишнёвого сада в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад»

Символ вишневого сада в пьесе А. П. Чехова

Мозговой штурм

Вопросы и задания для наблюдений

Как образ вишневого сада пронизывает все действия пьесы?

Какие чувства автора выражаются в этих ремарках?

Найдите описания вишневого сада в авторских ремарках к декорациям. Какое настроение они создают? Как оно меняется?

Декорация I действия: "Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник".

Декорация II действия: "В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад... Скоро сядет солнце".

Декорация IV действия: "Слышно, как стучат топором по дереву".

В финале: "Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно". "Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву".

Каково авторское отношение к саду? Индивидуальное задание. Одновременно с пьесой "Вишневый сад" был написан рассказ "Невеста", близкий ей по основному содержанию. Там тоже выведен майский сад Сопоставьте образ сада в пьесе и в рассказе "Невеста". Чем образ Ани сходен с образом героини рассказа?

ВыводыКакое же будущее ждет Россию? Этот гоголевский вопрос Чехов оставляет открытым.

30

Полезное для учителя

Занимательная теория литературы

За страницами учебника. Литература....

Электронная тетрадь по русской...

Электронная тетрадь по русской...

Электронная тетрадь по русской...

Русская литература 7 класс ФГОС

Русская литература 6 класс ФГОС

Русская литература 11 класс ФГОС. Часть...

© 2016, Дзюба Татьяна Семёновна 11068 122

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей