Основные периоды в научном изучении личности

ПЛАН

1) Психология личности, как наука.

2) Основные этапы истории исследований личности.

3) Основные проблемы психологии личности.

4) Основоположники концепций психического развития.

Выполнила: Суразакова И.В.

ДПиП838В-1 курс

Психология личности, как наука

Изучение личности всегда было и продолжает оставаться одной из самых интригующих тайн и самых трудных проблем. В сущности все социально-психологические теории вносят свою лепту в понимание личности: что ее формирует, почему существуют индивидуальные различия, как происходят ее развитие и изменение на протяжении жизни человека. Поскольку большинство направлений психологии лишь в минимальной мере представлены в современных теориях личности, это является доказательством того, что адекватная теория личности еще не создана.

Психология личности как наука сложилась сравнительно недавно, но исследования в этой области велись уже давно.

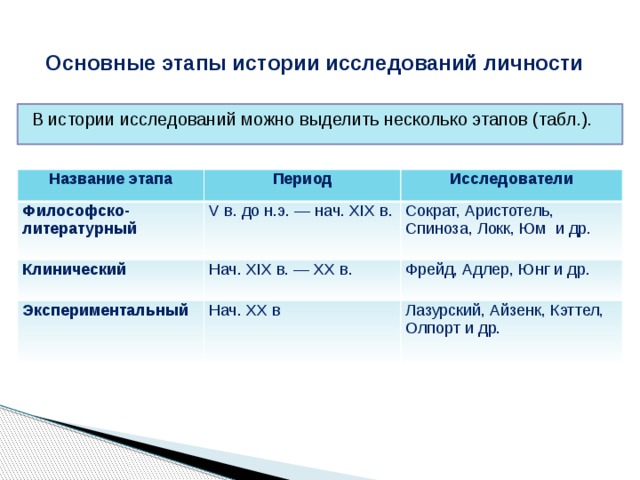

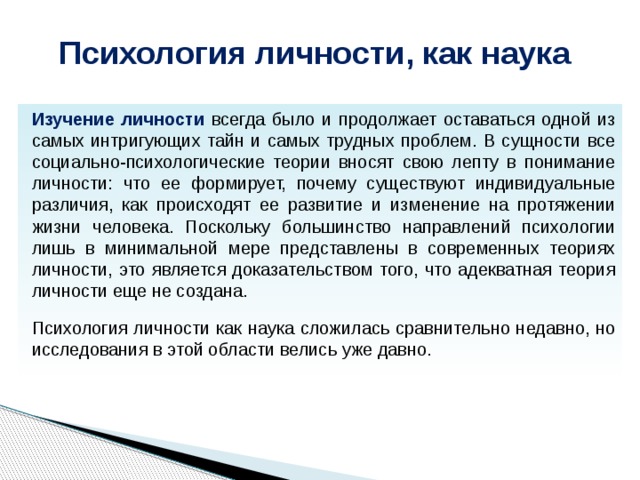

Основные этапы истории исследований личности

В истории исследований можно выделить несколько этапов (табл.).

Название этапа

Период

Философско-литературный

Исследователи

V в. до н.э. — нач. XIX в.

Клинический

Нач. XIX в. — XX в.

Экспериментальный

Сократ, Аристотель, Спиноза, Локк, Юм и др.

Нач. XX в

Фрейд, Адлер, Юнг и др.

Лазурский, Айзенк, Кэттел, Олпорт и др.

Философско-литературный

- Основными проблемами психологии личности в философско-литературный период ее изучения являлись вопросы о нравственной и социальной природе человека, о его поступках и поведении. Первые определения личности были достаточно широкими и включали в себя все то, что есть в человеке и что он может назвать своим.

- Философско-литературный период охватывает промежуток времени от мыслителей древнего мира до начала XIX века.

- Теория духовного мира человека сформировалась на основе наблюдений за особенностями поведения людей, выявление их индивидуальных различий.

- Теоретические выкладки этого периода имели абстрактный характер и касались в основном моральной и социальной природы личности.

- Этот период освещен гениальными догадками и идеями таких звезд мировой культуры человечества, как Соломон, Пифагор, Гераклит, Сократ, Демокрит, Платон, Диоген, Аристотель, Эпикур, Сенека, Плутарх, Фирдоуси, Омар Хайям, Р. Бэкон, Монтень, Сшноза, Вольтер Г. Сковорода, Кант и многие другие.

- Они внесли неоценимый вклад в понимание природы и сути человеческой личности.

Клинический

- В клинический период представление о личности как об особом феномене было сужено. В центре внимания психиатров оказались такие особенности личности, которые обычно можно обнаружить у больного человека. В дальнейшем было установлено, что эти особенности умеренно выражены практически у всех здоровых людей. Определения личности врачами-психиатрами были даны в таких терминах, пользуясь которыми можно описать и вполне нормальную, и патологическую, и акцентуированную личность.

- В клинический период, почти до первой четверти XX века, философско-литературные описания личности начали дополняться результатами психологических наблюдений и исследований в условиях клиники.

- Собранный и проанализированный психиатрами клинический материал об особенностях психических проявлений больных людей помог выявить психологические особенности личности, присущие не только больным, но и здоровым людям, однако у больных они гипертрофированные.

- Особенность этого периода состоит в том, что, пытаясь дать определение личности, психиатры делали это в терминах "черт личности". Черты давали возможность описать и вполне нормальную и патологическую личность.

- Такой подход вытекал из потребностей психотерапии, но обойтись в психологической науке при описании понятие "личность" без сроков черт было уже невозможно.

Экспериментальный

- Экспериментальный период характеризуется активным внедрением в психологию экспериментальных методик исследований психических явлений. Это диктовалось необходимостью избавиться от умозрительности и субъективизма в трактовке психических явлений и сделать психологию более точной наукой (не только описывающей, но и объясняющей свои выводы).

- Экспериментальный период, начало которого приходится на первую четверть XX века, в исследовании личности связан с «кризисом психологии».

- Суть ее заключалась в противоречии между достигнутым уровнем в понимании психических процессов и психических функций и невозможностью применить эти достижения к объяснению целостных поведенческих актов человека.

- Индивид предстал как совокупность отдельных психических функций, не вело к целостной психологии личности. Однако проведешь исследования имели экспериментальный характер.

- Полученные данные подвергались статистическому обработке, что значительно повысило научную достоверность результатов изучения психических феноменов. Благодаря этому был сделан новый шаг в изучении личности, перейдя от умозрительных выкладок, от измерения и оценки отдельных психических функций в экспериментально выверенных и математически обработанных теоретических моделей личности.

С конца 30-х гг. XX века в психологии личности началась активная дифференциация направлений исследований.

В результате ко второй половине нашего века сложилось много различных теорий личности:

- бихевиористская,

- гештальт-психологическая,

- психоаналитическая,

- когнитивная,

- гуманистическая.

Теория личности начало XX века

1) В соответствии с бихевиористской теорией личности

(основоположником которой является американский ученый Д. Уотсон; 1878—1958) психология должна заниматься не душевными явлениями, недоступными научному наблюдению, а поведением.

Задачу психологии Д. Уотсон видел в том, чтобы научиться "просчитывать" и программировать поведение личности.

2) Основоположники гештальт-психологической теории личности

Т. Вертгеймер, В. Келер и К. Левин выдвинули идею изучения психики с точки зрения целостных структур — гештальтов (нем. gestalt — образ). Построение психического образа происходит как мгновенное "схватывание" его структуры.

3) Психоаналитическая теория личности (З. Фрейд) анализирует поступки личности исходя не только из сферы сознания, но и глубинной структуры подсознания, выделяя потребности в качестве движущего ее поступками фактора.

Теория личности начало XX века

4) Когнитивная теория личности (У. Найссер, А. Пайвио) главную роль в объяснении поведения личности отводит знаниям (лат. cognito — знания).

5) Гуманистическая теория личности (Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу) объясняет поведение личности исходя из стремления человека к самоактуализации, реализации всех своих возможностей.

Среди рассмотренных теорий можно выделить три практически не пересекающиеся ориентации:

1) биогенетическую,

2) социогенетическую,

3) персонологическую.

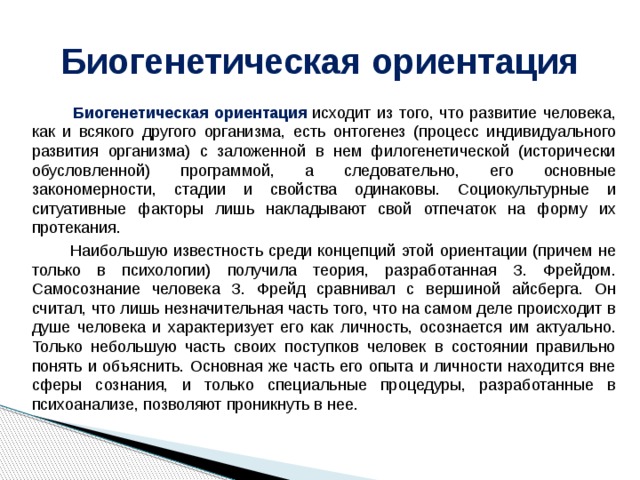

Биогенетическая ориентация

Биогенетическая ориентация исходит из того, что развитие человека, как и всякого другого организма, есть онтогенез (процесс индивидуального развития организма) с заложенной в нем филогенетической (исторически обусловленной) программой, а следовательно, его основные закономерности, стадии и свойства одинаковы. Социокультурные и ситуативные факторы лишь накладывают свой отпечаток на форму их протекания.

Наибольшую известность среди концепций этой ориентации (причем не только в психологии) получила теория, разработанная З. Фрейдом. Самосознание человека З. Фрейд сравнивал с вершиной айсберга. Он считал, что лишь незначительная часть того, что на самом деле происходит в душе человека и характеризует его как личность, осознается им актуально. Только небольшую часть своих поступков человек в состоянии правильно понять и объяснить. Основная же часть его опыта и личности находится вне сферы сознания, и только специальные процедуры, разработанные в психоанализе, позволяют проникнуть в нее.

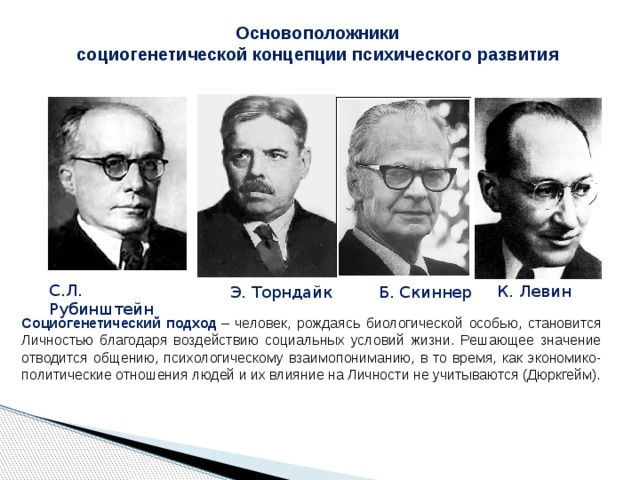

Социогенетическая ориентация

Социогенетическая ориентация ставит во главу угла процессы социализации и научения в широком смысле слова, утверждая, что психологические возрастные изменения зависят прежде всего от сдвигов в общественном положении, системы социальных ролей, прав и обязанностей, короче – от структуры социальной деятельности индивида.

По мнению теоретиков-бихевиористов, социальные роли людей и большинство форм социального поведения личности складываются в результате наблюдений над такими социальными моделями, которые задают родители, учителя, товарищи и другие члены социума. Индивидуальные различия в поведении людей являются, согласно теории социального научения, результатом взаимодействия и взаимоотношений с разными людьми. Личность при таком подходе — это результат взаимодействия между индивидом с его способностями, прошлым опытом, ожиданиями и т.д. и окружающего его средой.

Персонологическая (личностно-центрированная)

Персонологическая (личностно-центрированная) ориентация

выдвигает на первый план сознание и самосознание субъекта, исходя из того, что основу развития личности составляет творческий процесс формирования и реализации ее собственных жизненных целей и ценностей. Это направление определяется как гуманистическое и ассоциируется с такими именами, как К. Роджерс, А. Маслоу и др.

Суть гуманистической ориентации в изучении личности состоит в отказе от манипулятивного подхода и выделении личности в качестве высшей социальной ценности. Гуманистический подход помогает раскрыть возможности личности путем соответствующей организации межличностных отношений. Согласно этому подходу, человек может проявить своеобразие и неповторимость собственного "я" лишь при полной открытости в выражении своих чувств, отказе от психологической защиты.

В психологии можно выделить и ряд других теорий:

- Основоположники теории отношений — А.Ф. Лазурский (1874—1917), В.Н. Мясищев (1892—1973) — считали, что "ядро" личности составляет система ее отношений к внешнему миру и к самому себе, которая формируется под воздействием отражения сознанием человека окружающей действительности.

- Согласно теории общения — Б.Ф. Ломов (1927—1989), А.А. Бодалев, К.А. Абульханова-Славская — личность формируется и развивается в процессе общения в системе существующих социальных связей и отношений.

- Теория установки — Д.Н. Узнадзе (1886—1950), А.С. Прангишвили — развивает представление об установке как готовности личности к восприятию будущих событий в определенном направлении действий, что является основой ее целесообразной избирательной активности.

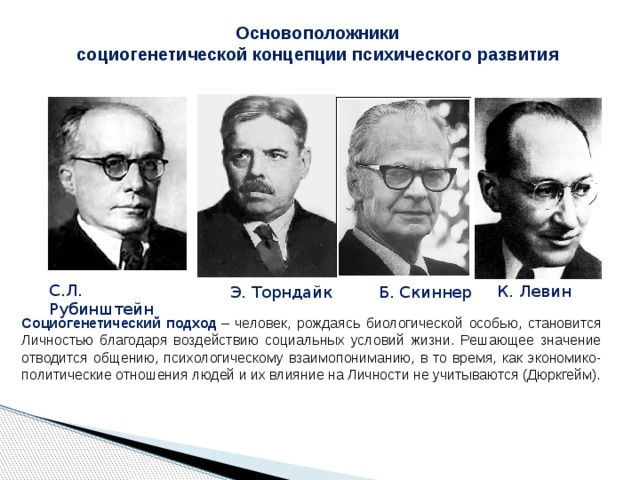

Основоположники

социогенетической концепции психического развития

С.Л. Рубинштейн

К. Левин

Э. Торндайк Б. Скиннер

Социогенетический подход – человек, рождаясь биологической особью, становится Личностью благодаря воздействию социальных условий жизни. Решающее значение отводится общению, психологическому взаимопониманию, в то время, как экономико-политические отношения людей и их влияние на Личности не учитываются (Дюркгейм).

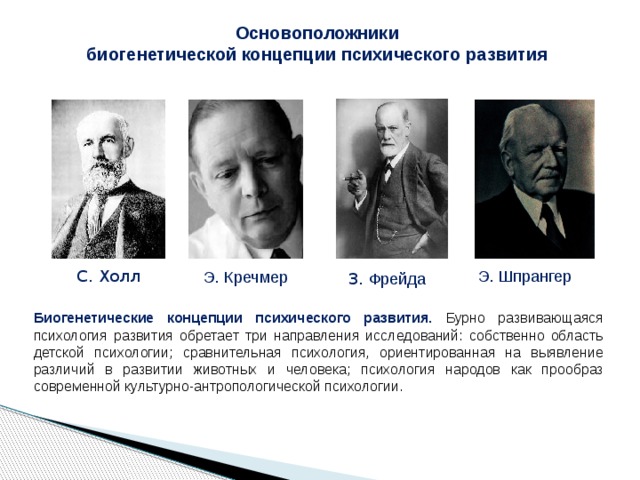

Основоположники

биогенетической концепции психического развития

С. Холл

Э. Шпрангер

Э. Кречмер

З. Фрейда

Биогенетические концепции психического развития. Бурно развивающаяся психология развития обретает три направления исследований: собственно область детской психологии; сравнительная психология, ориентированная на выявление различий в развитии животных и человека; психология народов как прообраз современной культурно-антропологической психологии.

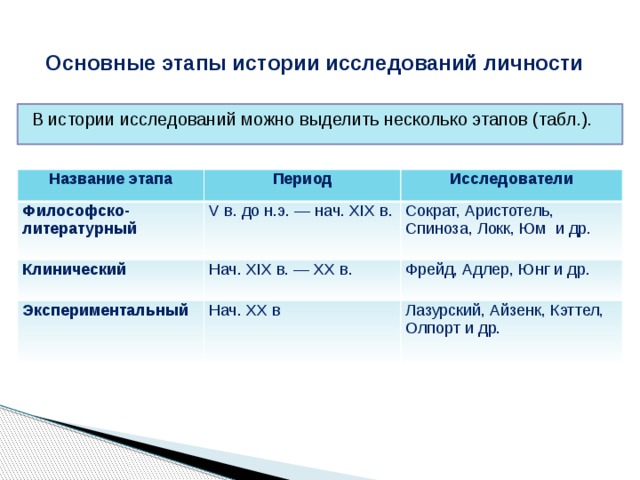

Основоположники

психогенетической концепции психического развития

Ж. Пиаже

К. Бюллер

Дж. Келли

Э. Эриксону

Психогенетический подход не отрицает ни биологии, ни среды, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процессов. В нем можно выделить 3 течения: концепции, отражающие предпочтение развитию познавательных сторон интеллекта. (Ж. Пиаже, Дж. Келпи); концепции, в центре внимания которых стоит развитие личности в теории персонологические (К. Бюллер); концепции, объясняющие поведение личности главным образом через влечения и другие внерациональные компоненты психики – психодинамическая концепция (Э. Эриксон).