СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 17.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Обучению монологу – рассуждению на английском языке при помощи опор

Обучению монологу – рассуждению на английском языке при помощи опор

Просмотр содержимого документа

«Обучению монологу – рассуждению на английском языке при помощи опор»

Министерство науки и образования РФ

Бурятский государственный университет

Факультет иностранных языков

Кафедра английской филологии

Обучению монологу – рассуждению на английском языке при помощи опор

(IV курс, аналитическое чтение)

Выполнил: Гомбоева Раджана

гр. 02177

Научный руководитель: к.п.н., профессор БГУ

Е.Ф. Иванова

Улан – Удэ

2011

Содержание

Введение

Глава I. Теоретические основы обучения монологу – рассуждению при помощи опор

1.1.Монолог – рассуждение как один из типов монологической речи……………..…..3

1.2. Опоры в системе обучения иностранным языкам…………………………………..16

1.3. Опоры в обучении монологической речи (монолог - рассуждение)………………24

Выводы по главе I……………………………………………………………………………..36

Глава II. Методический анализ технологии обучения монологу - рассуждению.

2.1. Анализ учебника В.Д. Аракина для студентов 4 курса языкового факультета с точки зрения обучению монологическому высказыванию типа рассуждение……………38

2.2. Система упражнений для обучения монологу-рассуждению при анализе текста на основе системы опор…………………………………………………………………………..46

Выводы по главе II………………………………………………………………….…………52

Заключение……………………………………………………………………………………..53

Список литературы……………………………………………………………………….........54

Приложение …………………...………………………………………………………….…....57

Введение

На современном этапе развития высшего образования происходит переосмысление роли ценности приобретаемых студентами знаний, поскольку современному обществу необходим творческий специалист, способный самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке научной информации, умеющий критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения.

Монологическая речь – вид речевой деятельности, при обучении которому у студента совершенствуются такие важные психологическое процессы, как память, мышление и т.д. Студент должен следить как за содержанием мысли, так и за формой ее выражения. Самым высоким образовательным потенциалом обладает монологическая речь в форме рассуждения. Но, как показывает практика, данный вид монологического высказывания выступает наиболее сложным предметом обучения.

Актуальность данной работы обусловлена противоречием между требованиями, предъявляемыми к специалисту современным обществом (творческий подход, способность самостоятельно ориентироваться в потоке научной информации, умение критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения), и недостаточной разработанностью технологий развития соответствующих умений.

На наш взгляд, обучение монологу-рассуждению может быть эффективно реализовано с помощью упражнений, основанных на системе убывающих опор, однако в доступных нам методических источниках нам не удалось обнаружить целостной системы упражнений для обучения монологу - рассуждению.

Объектом исследования в настоящей работе является процесс обучения монологу-рассуждению, предметом – технология обучения монологу-рассуждению при помощи опор.

Цель настоящей работы – теоретическое и практическое исследование технологии обучения монологу-рассуждению на основе системы убывающих опор.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1) определить особенности монолога-рассуждения как одного из типов монологической речи;

2) определить особенности опор в системе обучения иностранным языкам;

3) определить особенности опор при обучении монологу – рассуждению;

4) разработать систему опор для обучения монологу-рассуждению при анализе текста;

5) разработать технологию обучения монологу-рассуждению при анализе текста на основе предложенной системы опор.

Новизна настоящей работы заключается в разработке собственной системы убывающих опор и системы упражнений на их основе, которые могут быть применены для обучения монологу-рассуждению при анализе текста на IV курсе языкового вуза в рамках дисциплины «Аналитическое чтение».

Структура настоящей курсовой работы определяется ее задачами и отражает основные этапы и логику развития исследования. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Глава I. Теоретические основы обучения монологу – рассуждению при помощи опор

Данная глава содержит результаты теоретического рассмотрения обучения монологу – рассуждению. Во - первых, было рассмотрено понятие монолог – рассуждение как одного из типов монологической речи. Во – вторых, изложена характеристика, классификация и виды опор, используемые в системе обучения иностранным языкам. В – третьих, описаны опоры в обучении монологической речи.

1.1. Монолог – рассуждение как один из типов монологической речи.

Всякое обращение человека к языку в процессе деятельности и использование языка как средства получения или передачи информации принято называть речевой деятельностью [Андреевская - Левенстерн Л.С. ,1983], к видам которой относятся аудирование, говорение, чтение и письмо.

Подробнее остановимся на следующем виде речевой деятельности, как говорение. Говорение - это один из видов деятельности, поэтому оно обладает многими признаками деятельности вообще; но говорение есть речевая деятельность, следовательно, у него имеются и какие-то специфические признаки. На эти признаки указывает Е.И. Пассов.

Общепринято выделять две формы говорения: диалогическую и монологическую. Различие между данными формами заключено в том, что в процессе диалогической речи информацией могут обмениваться два лица, причем каждое из них выдает какое-то сообщение и получает в свою очередь другое, тогда как в процессе монолога, т.е. монологической речи информация может исходить и от одного лица, другой участник только слушает, в этом случае может быть много слушателей и один говорящий, однако в процессе беседы она может перемежаться с диалогической [Андреевская - Левенстерн Л.С., 1983].

Поскольку объектом нашего исследования является процесс обучения монологическому высказыванию, а именно монологу типа рассуждение, рассмотрим особенности монолога как основной формы говорения.

По определению Р. Н. Миньяра - Белоручева, монологическая речь - это достаточно развернутое высказывание одного лица, состоящее из ряда фраз (предложений), между которыми имеется логическая и лингвистическая связь [Миньяр - Белоручев Р.Н., 1990].

Как утверждает Л. С. Андреевская – Левенстерн, монологическая речь представляет собой относительно развернутый вид речи, при котором сравнительно мало используется неречевая информация, получаемая из ситуации разговора. Это активный и произвольный вид речи, для осуществления которого говорящий должен иметь какую-то тему и уметь построить на ее основе свое высказывание или последовательность высказываний. Кроме того, это организованный вид речи, что предполагает наличие умений программировать не только отдельное высказывание или предложение, но и все сообщение в целом. Отличительной чертой монологической речи является ее последовательность, логичное развитие содержания, законченность, необходимые говорящему для того, чтобы убедить в правильности своих суждений, а со стороны формы - направленность и развернутость речи, иначе слушающие не поймут, о чем говорится, поскольку реальная ситуация общения обычно отсутствует. Монологическая речь почти не зависит от реакции слушающих. Впрочем, оратор до известной степени учитывает ее, но это может и не влиять на общее направление его речи; в монологической речи говорящий не выполняет двух задач, как при диалогической речи: понимать собеседника и формулировать собственное высказывание. Следовательно, внимание сосредоточено только на своей речи. Сообщение (монолог) исходит из внутреннего замысла говорящего, из того содержания, которое он хочет передать [Андреевская - Левенстерн Л.С., 1983].

В отличие от упомянутых выше ученых, Е.И.Пассов выдвигает на первый план термин «монологическое высказывание». Под которым подразумевается такой отрезок речи, находящийся между двумя соседними высказываниями и обладает определенными параметрами. Это означает, что монологическое высказывание рассматривается как компонент процесса любого уровня – парного, группового, массового и что любое монологическое высказывание диалогично по своей природе, всегда кому-то адресовано, даже если этот адресат – сам говорящий. [Пассов Е.И., 1988]

Разные исследователи отмечают в высказывании ряд признаков, конституирующих его как самостоятельную синтаксическую единицу и единицу речи.

О.С. Ахманова, например, определяет высказывание как «единицу сообщения, обладающую смысловой целостностью и могущую быть воспринятой слушающим в данных условиях языкового общения». [О.С. Ахманова,www.classes.ru]

Действительно, высказывание - не набор отдельных фраз, произнесенных вместе. В высказывании должна быть определенная мысль, которая последовательно развивается в каждой из фраз. В этом плане более полно определение Г.В. Роговой: «Под связным высказыванием понимается связная речь, состоящая из ряда логически, последовательно связанных между собой предложений, интонационно оформленных и объединенных единым содержанием или предметом высказывания». [ Рогова Г.В,1991]

Дополнительные стороны подчеркивает Н.И. Серкова: «Как функционально-речевая единица высшего порядка сверхфразовое единство обладает следующими общими для всех речевых целых конституирующими признаками: оно, естественно, закономерно вычленяется из потока устной речи, отличается синтаксической организованностью и коммуникативной законченностью». [Серкова Н.И., 1968]

Если суммировать все качества высказывания как продукта речи, то можно сказать, что оно обладает:

1. смысловой ценностью, которая предполагает, что все входящие в высказывание фразы служат выражению одной мысли, объединены текстовым суждением, единым предметом высказывания.

2. логичностью, что проявляется в последовательном развитии главной «идеи», в ее дополнении, разъяснении, уточнении, обосновании.

3. синтаксической организацией, под которой имеется в виду синтаксическая спаянность входящих в высказывание фраз, выражающейся различными синтаксическими средствами связи (союзами, порядком слов и т.д.).

Монологическая речь имеет определенные коммуникативные функции, такие как:

- информативная (сообщение информации в виде знаний о предметах и явлениях окружающего мира, описание событий, действий, состояний),

- воздейственная (убеждение кого-либо в правильности тех или иных мыслей, взглядов, действий; побуждение к действию или предотвращение действий),

-эмоционально - оценочная.

Для высшего учебного заведения, готовящего специалистов со знанием иностранного языка, также как и для средней школы, наиболее важной является информативная функция монологической речи. Для каждой из перечисленных выше функций монологической речи характерны свои языковые средства выражения и особые психологические стимулы. [Туркова Т.Г.,2010]

Данные функции являются основой для классификации монологических высказываний в методике обучения иностранному языку [Николаева С.Ю. 1999; Пассов Е.И. 1991; Гальскова Н.Д., Гез Н.И., 2004], различаются следующие типы: описание, повествование и рассуждение. Монолог-описание является констатирующим типом монологического высказывания, в котором описывается наличие или отсутствие каких-либо признаков в объекте. Монолог-повествование рассматривают как динамичный тип монологического высказывания, в котором повествуется о происходящих событиях или действиях. Монолог-рассуждение строится на умозаключении, в ходе которого на основе исходного тезиса делается вывод. Для монолога-рассуждения типичны синтаксические построения, содержащие умозаключения, многочисленные вопросительные предложения, констатацию фактов, разнообразные конструкции, передающие логическую связь явлений: причинно-следственные, условные, уступительные, изъяснительные. Выражение комплекса мыслей именно в виде описания, повествования и рассуждения объясняется способностью человеческого мышления вычленять в процессе отражения и познания действительности явления с темпоральными и каузальными связями [Нечаева, 1975].

Следовательно, основными функционально-смысловыми типами монологической речи необходимо считать описание, повествование и рассуждение. Более того, по мнению Шахраманяна Е.В., все эти высказывания предполагают владение сложным монологическим умением связного изложения мыслей, фактов, событий, проявляющимся, в частности, во владении связующими элементами предложений – наречиями времени, причинно – следственными, наречиями, выражающими последовательность, а также комбинированием известных учащимся речевых образцов в соответствии с целями и условиями общения, в частности, выбором соответствующего порядка слов в предложениях, союзов и союзных слов. [Шахраманян Е.В.,2009]

Наибольшую трудность у учащихся вызывает последний тип монолога – монолог-рассуждение, так как рассуждение предполагает логическое и аргументированное построение собственной речи. Итак, что же представляет собой рассуждение? Рассуждением называют «умозаключения, ряд мыслей, относящиеся к какому-либо вопросу, изложенные в логически последовательной форме, которые идут одно за другим, таким образом, что из предшествующих суждений следуют другие, а в результате получается ответ на поставленный вопрос» [Граудина Л.К., Ширяев Е.Н.,1999].

Лагута О.Н. утверждает, что рассуждение характеризуется особыми отношениями между входящими в его состав суждениями, образующими умозаключение, и специфической языковой структурой, зависящей не только от причинно следственной логической основы рассуждения, но и от смыслового значения выводного суждения [Лагута О.Н., 2000]. Кроме того, рассуждению свойственно предписание действий или признаков со значением необходимости и долженствования при наличии причинных связей.

Для более полного понимания процесса рассуждения, необходимо обратиться к наукам психологии мышления и логике, в которых данное понятие занимает важное место, так как рассуждение – есть процесс мышления, основанное на логических связях. [www.effection.ru]

Для начала определим понятие мышление. Мышление, по мнению, Петухова В.В., высшая форма психического (сознательного) отражения, познания объективной реальности, это обобщенное и опосредствованное отражение ее существенных свойств, связей и отношений. Интерес человека к анализу собственного мышления был издавна связан с желанием мыслить правильно. Исторически первой наукой о мышлении стала логика, изучающая нормативные правила и законы адекватного рассуждения. Логические законы являются прежде всего наборами предписаний, которым должно следовать человеку в своей мыслительной деятельности, как утверждает Петухов В.В. [Петухов В.В., 1987]

Рубинштейн С.Л. полагает, что процесс мышления – это прежде всего анализирование и синтезирование того, что выделяется анализом; это затем абстракция и обобщение, являющиеся производными от них. Закономерности этих процессов в их взаимоотношениях друг с другом суть основные внутренние закономерности мышления. [Рубинштейн С.Л., 1957]

Анализ и синтез – это две стороны, или два аспекта, единого мыслительного процесса. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Абстракция – это ,по существу, тоже специфическая форма анализа, форма, которую анализ приобретает при переходе к абстрактному мышлению в понятиях. Синтезом является всякое соотнесение, сопоставление, всякое установление связи между различными элементами. Единство синтеза и анализа на уровне эмпирического познания отчетливо выступает в сравнении. На начальных стадиях ознакомления с окружающим миром вещи познаются прежде всего путем сравнения. Сравнение – это та конкретная форма взаимосвязи синтеза и анализа, посредством которого осуществляются эмпирическое обобщение и классификация явлений. На уровне теоретического познания анализ и синтез выступают в новых формах. Анализ, вычленяя существенные свойства явлений из несущественных, необходимые из случайных, общие из частных, переходит в абстракцию. Синтез выступает в переходе от абстракции к мысленному восстановлению конкретного как проанализированного целого в соотношении его многообразных определений. Рубинштейн С.Л. подчеркивает, что синтез непрерывно переходит в анализ и наоборот.

Итак, мыслительный процесс членится на звенья. Так, при решении задачи анализ расчленяет данное и искомое, анализ данных соотносительно с требованиями задачи приводит к выделению условий, составляющих известное и искомое, и т.д. Каждое звено мыслительного процесса, взятое со стороны достигнутого результата, выступает как единый акт (умственное действие, операция). Однако при исследовании мышления нельзя забывать, что единым актом его делает объективно обусловленное результативное выражение мыслительного процесса. Исходным, первичным являются не эти операции, а мыслительный процесс, который членится на них. В ходе мыслительного процесса образуются определенные «маршруты», определенные способы осуществления анализа, синтеза и т.д. По мере того как в процессе мышления складываются определенные операции – анализа, синтеза, обобщения, по мере того как они генерализуются и закрепляются у индивида, формируется мышление как способность, складывается интеллект. Самые операции мышления не даны изначально. Они постепенно складываются в ходе самого мышления. Результатом данных процессов является суждение, надо сказать, что суждение реального субъекта редко представляет собой интеллектуальный акт в чистом виде. Чаше оно насыщено эмоциональностью. Суждение является также и волевым актом, так как в нем объект нечто утверждает или опровергает. [Рубинштейн Л.С., 1957]

Затрагивая тему рассуждения в процессе мышления, Ф. Джонсон – Лэйрд считает, рассуждение – есть работа мысли над суждением, позволяющее прийти к определенному выводу на основе образов восприятия, мыслей или утверждений. Иногда этот процесс представлен полностью в сознании, иногда почти неосознаваем. Однако это всегда систематический процесс по сравнению, скажем, с мечтанием. [Ф. Джонсон - Лэйрд, 1999]. Рассуждение в этом свете, может быть дедуктивным и индуктивным. Рассуждение является обоснованием (дедуктивное рассуждение), если исходя из суждения оно вскрывает посылки, которые обусловливают его истинность. Рассуждение является умозаключением (индуктивное рассуждение), если исходя из посылок оно раскрывает систему суждений, следующую из них.

Суммируя вышесказанное, рассуждение - умозаключения, ряд мыслей, относящиеся к какому-либо вопросу, изложенные в логически последовательной форме, состоящие из суждений, образующие специфическую языковую структуру, зависящей не только от причинно следственной логической основы рассуждения, но и от смыслового значения выводного суждения; данный процесс может либо полностью представлен в сознании, либо быть почти неосознаваемым.

Относительно данной работы, с целью рассмотрения процесса рассуждения, следует проанализировать структуру данного явления. Итак, структура представлена следующим образом:

1.проблема (вопрос, ситуация), содержащая информацию – 2.анализ информации – 3. осмысленное решение. [Уоллес Г., 1926]

На данных этапах используются следующие операции или стадии: подготовка, анализ, фрустрация, инкубация, озарение, реализация. Стадия подготовки соответствует этапу планирования какого–либо проекта и включает в себя определение проблемы, сбор данных и принятие основных допущений. На этапе анализа следует заглянуть в глубь проблемы, учесть все плюсы, взвесить все «за» и «против». К сожалению, довольно часто решение проблемы сводят к анализу ее частей и работе над ними. Анализ определенных сторон вопроса в ущерб целостному представлению связан с деятельностью левого полушария головного мозга. Этот процесс носит линейный характер, логическая схема выглядит примерно следующим образом «Если А, то Б». Уоллес Г. отмечает, чем дальше человек продвигается по этому пути, тем труднее становится признать правомочность какого–либо иного, не линейного типа мышления. Преимущество линейного типа мышления состоит в том, что на его основе можно создавать алгоритмы, используемые при разработке разного рода методов и систем. Недостаток же этого типа мышления состоит в том, что с его помощью невозможно решить такие проблемы, перед которыми бессильны различные логически выстроенные «системы» и компьютерные программы. Такие проблемы слишком сложны и во многом зависят от «человеческого» фактора. Очень важно уметь улавливать моменты, когда аналитического мышления становится уже недостаточно и возникает необходимость подключать творческое мышление. Фрустрация является важной составной частью процесса мышления. Многие психологи не придают большого значения фрустрации, хотя большинству людей она хорошо знакома. Это ощущение может появиться, как только вы столкнетесь с проблемой или уже в процессе ее решения, но результат при этом будет один и тот же. По мнению Уоллеса Г., во время фрустрации у человека появляется желание сойти с дистанции, махнуть на все рукой и заняться чем–то более осмысленным, затем на стадии инкубации не следует сознательно контролировать события. Термин «инкубация» происходит от латинского слова, означающего «лежащий под, сложенный», т.е данная стадия предполагает временную пассивность. Такие озарения возможны благодаря деятельности правого полушария головного мозга и связанной с ней интуиции. Обычно озарение приходит тогда, когда сознание занято какими-нибудь отвлеченными размышлениями, и поэтому пришедшее в голову решение расценивается как полная неожиданность и даже может вызвать шок. в процессе реализации субъективные мысли трансформируются в объективную реальность. Эти операции не имеют четких границ и плавно переходят одна в другую. Они отражают работу мышления в процессе рассуждения.

Возникает вопрос, каким образом составные процесса рассуждения соединены между собой. Как подчеркивает Пономарев Я.А., причиной данного соединения являются логические связи, получаемые человеком в результате развития. Однако логические связи имеют место в дедуктивном рассуждении, а индуктивное рассуждение основано на наблюдении и организации процесса продуктивного творческого мышления (эвристической деятельности). Человек пользуется логическими связями и приемами свойственные индуктивному рассуждению, используя свой личный опыт и знания. Личный опыт аккумулируется в памяти индивида, предоставляя в его распоряжение разветвленную сеть упорядоченных или разрозненных образов, впечатлений или ассоциаций, которые позволяют ему выработать адекватные сложившейся ситуации действия, сократить время принятия решения или поиска нужной информации. [Понамарев Я.А., 1971]

Для оптимального обучения монологу - рассуждению, учитывая вышесказанное, необходимо предлагать учащимся проблемный характер упражнений, для того, чтобы активизировать работу коры больших полушарий, более того, учитывать в постановке упражнений личный опыт, не только жизненный, но и учебный, то есть привлекать задания, которые могли бы вызвать ассоциации и вели к операциям подготовки, анализа, фрустрации и т.д.

Как указывает В.В. Собесская, рассуждение реализуется в таких частных умениях, как

- умение сформулировать исходный тезис рассуждения;

- умение аргументировано, доказательно излагать мысли по определённой схеме;

- умение уточнить высказывание с помощью преимущественно причинно-следственных связей;

- умение сформулировать вывод в высказывании;

- умение соотнести тезис и вывод [Собесская, В. В., 1987].

В психологической и лингвистической литературе выделяют функциональные компоненты и действия, в которых реализуется данная композиционно-речевая форма. В соответствии с этим логико-композиционную структуру рассуждения, вслед за Т.Ф. Долбеевой [Долбеева, Т.Ф., Коренева, М.А. 1994], Н.В. Долгаловой [Долгалова Н. В., 1983] и другими, можно представить следующей схемой: исходный тезис (какое-либо утверждение) — аргументация — вывод.

Исходный тезис является своеобразным приступом, введением слушателя в тему рассуждения. Его содержание может составлять оценка лица (предмета) или действия. С точки зрения речевой типологии рассуждение организуется ради доказательства тезиса, который представляет собой основной элемент рассуждения [Лучинина Н. В. 2002].

Аргументация побуждает слушателей к творческому осмыслению темы, приглашает к диалогу и дискуссии. [Гойхман О.Я., Надеина Т.М., 2008].

Вывод, который вместе с исходным тезисом составляет «обрамление» речи, также несёт важную психологическую нагрузку. В заключении говорящий не только суммирует сказанное, но и стремится усилить впечатление, произведённое высказыванием, а иногда побудить аудиторию к определённым действиям.

Каждый этап рассуждения представляет собой комплекс мыслительных действий. Обычно в монологе-рассуждении некоторые этапы подразумеваются, выражены они имплицитно. Строгая логическая схема монолога-рассуждения полностью реализуется редко. Несмотря на то, что структура в рассуждении играет бóльшую роль, чем в других функционально-смысловых типах, рассуждение, не обязательно должно иметь форму специального, логически построенного силлогизма1. Чаще встречаются варианты, в которых могут быть пропущены отдельные мыслительные операции или этапы. Самым важным условием здесь является «установление причинно-следственных связей между явлениями и доказательство истинности выдвигаемого положения» [Нечаева, 1974]. Иными словами, для эффективного построения рассуждения необходимо установление закономерных связей между мыслями (мнением), речью и фактами [Ярыгина, 2003]. Кроме того, в речи может использоваться развернутое рассуждение, включающее несколько умозаключений [Нечаева, 1974].

Из трёх составных компонентов монолога-рассуждения самой важной и трудной для овладения является логическая организация аргументации. Тем не менее, обучение аргументированному высказыванию играет значительную роль: «оно помогает формированию необходимых навыков общения с аудиторией, которые нужны для ведения контрпропаганды, политических диспутов и дискуссий не только на иностранном языке, но и на родном языке» [Самохина Т.С., с. 82]

Учитывая вышесказанное, для того, чтобы более точно раскрыть структуру монолога - рассуждения необходимо обратиться к понятию «аргументация». С точки зрения логики, аргументация – это приведение доводов, или аргументов, с намерением вызвать или усилить поддержку другой стороны (аудитории) к выдвинутому положению. [Ивин А.А., 2002]. Цель аргументации – принятие аудиторией выдвигаемых положений. Промежуточными целями аргументации могут быть истина и добро, но конечной ее целью всегда является убеждение аудитории в справедливости предлагаемого ее вниманию положения и, возможно, действия, предполагаемого им. Как мы видим, в монологе – рассуждении ярко выражена воздействующая функция.

Самохина Т.С. отмечает, что обучение аргументированному высказыванию на факультете иностранных языков имеет особое значение: оно помогает формированию необходимых для будущих специалистов навыков общения с аудиторией, а также развитию тех основных умений, которые нужны для ведения контрпропаганды, политических диспутов и дискуссий не только на иностранном, но и на родном языке.

Ивин А.А. утверждает, что аргументация представляет собой речевое действие, включающее систему утверждений, предназначенных для оправдания или опровержения какого-то мнения. Она обращена в первую очередь к разуму человека, который способен, рассудив, принять или опровергнуть это мнение. Аргументация, таким образом, характеризуется следующими чертами: она всегда выражена в языке, имеет форму произнесенных или написанных утверждений, теория аргументации исследует взаимосвязи этих утверждений, а не те мысли, идеи и мотивы, которые стоят за ними; является целенаправленной деятельностью, задача которой усиление или ослабление чьих-то убеждений; это социальная деятельность, поскольку она направлена на другого человека или других людей, предполагает диалог и активную реакцию другой стороны на приводимые доводы; аргументация предполагает разумность тех, кто ее воспринимает, их способность рационально взвешивать аргументы, принимать их или оспаривать [Ивин А.А.,2002].

Аргументация реализуется с помощью рассуждений по методам индукции, дедукции и аналогии. Под индукцией, Т.С. Самохина понимает доказательство некоторого общего закона или правила на основании отдельных взаимосвязанных фактов и положений. Частным видом индукции является доказательство на основе примера, поскольку в данном случае на базе некоторого типичного, как мы считаем, факта делается обобщение, доказывается закон или правило. Аргументация по методу дедукции предусматривает движение от общего закона к частным выводам, его последствиям и результатам. Доказательство по аналогии основано на перенесении некоторого общего закона, верного для одного класса явлений, на другой класс явлений, схожий с первым.

В процессе аргументирования очень часто приходится опровергать чьи-либо доводы; при этом правильно построенный аргумент опровергнуть сложно. Таким образом, навыкам опровержения нужно специально обучать. [Самохина Т.С.].

Для определения тезиса необходимо, прежде всего, поставить перед аудиторией проблему, в процессе решения которой высказываются различные точки зрения. Данная проблема может быть предложена в готовом виде, однако гораздо полезнее предоставить студентам самостоятельно определить спорную проблему, как утверждает Самохина Т.С., предложив им выдержки из текстов, статей, рассказов дискуссионного характера, в результате которых делается некоторый вывод. Четко сформулированная позиция по спорной проблеме и представляет собой тезис, который в дальнейшем предстоит доказывать. На начальном этапе работы аргументы предлагаются студентам в готовом виде, для того чтобы заставить их размышлять о поставленной проблеме. Для того чтобы аргументы звучали более убедительно, их необходимо снабдить иллюстрациями. Разумеется, обширный материал для иллюстраций может быть представлен студентами на основании их собственного жизненного опыта, повседневных наблюдений. В то же время обучаемым можно предложить заранее подготовиться к обсуждению проблемы. Анализ и иллюстрации предложенных в готовом виде аргументов на последующем этапе работы уступают место самостоятельному поиску студентами аргументов для доказательства своей точки зрения. В процессе аргументирования очень часто приходится опровергать чьи – либо доводы; при этом правильно построенный аргумент опровергнуть сложно. Говоря в общем, опровержение осуществляется двумя основными способами: мы можем поставить под вопрос истинность фактов, предложенных в аргументах противника, или же выявить ошибки в его рассуждениях. Согласно Самохиной Т.С., выводы обязательно содержат повторение исходного тезиса, сюда же можно включить предполагаемые контраргументы противника и сформулировать их опровержение; можно также использовать обращение к аудитории с целью усиления воздействия на слушателей. Теория аргументации исследует многообразные способы убеждения аудитории с помощью речевого воздействия. [Самохина Т.С., с.84] По мнению Ивина А,А., влиять на убеждения слушателей или зрителей можно не только с помощью речи и словесно выраженных доводов, но и многими другими способами: жестом, мимикой, наглядными образами и т.п. Даже молчание в определенных случаях оказывается достаточно веским аргументом. Эти способы воздействия изучаются психологией [Ивин А.А., 2002].

Итак, анализируя вышесказанное, монолог – рассуждение обладает такими характеристиками как структурность, аргументированность, темпоральные характеристики, модальность.

Таким образом, мы рассмотрели понятие «монолог», которое обладает присущими ему характеристиками, монолог представлен следующими типами как монолог – описание, монолог - повествование, монолог - рассуждение. Монолог – рассуждение является сложным для обучения типом монологической речи, отличающийся трехсоставной структурой, которая включает в себя понятие «аргументации».

1.2. Опоры в системе обучения иностранным языкам

Важную роль при обучении иноязычному говорению играют разного рода опоры. Опоры с давних пор используются в процессе обучения иностранному языку, более того, они стали неотъемлемой частью некоторых современных учебно - методических комплексов. Учителя, как правило, также охотно используют опоры, находя в них гибкое и эффективное средство обучения [Рабинович Ф.М.,1986]. По словам А.А. Леонтьева, опора служат как бы «внешней опорой внутренних действий и обеспечивают управление высказыванием» [цит. по Леонтьеву, Царькова В.Б.. 1980]

Опора в широком смысле слова представляет собой методическую помощь в виде всей обучающей деятельности, проявляющейся в каждом компоненте системы обучения. В узком смысле слова сущность опоры проявляется, по мнению Е.В. Барбаковой, в функции средства обучения, в применении к конкретным видам речевой деятельности. Это – информационная поддержка речевого и неречевого характера, стимулирующая коммуникативную деятельность и направляющая ее формирование путем указания (разной выраженности) на способы ее реализации. При этом необходимо дополнить данное определение следующими уточнениями.

опоры всегда информативны, но информация содержащаяся в разных видах опор, может быть разной степени развернутости в плане полноты, глубина и точности: от достаточно развернутой программы действий до намека. Одни более конкретны, дают больше ориентиров с точки зрения содержания и формы, другие более абстрактны, закодированы, требуют большего развертывания и, следовательно, более высокого уровня речемыслительной деятельности.

Заключенная в опоре информация ограничивает зону поиска, подсказывает пути решения задачи, т.е. помогает организовать деятельность в определенном направлении.

Благодаря такой помощи опора побуждает к деятельности и активирует ее. Если опора не опознается обучающимся как помощь, то она не реализует свой направляющий и стимулирующий потенциал.

Опора носит распределенный характер на всем протяжении процесса коммуникации с учетом его логики, то есть, строго говоря, она (опора) всегда имеет место. Другое дело, в какой форме – внешне выраженной или внутренней, интериоризованной, когда она становится компонентом мыслительной деятельности. Внешне выраженная опора имеет преимущественно временный характер.

Только та опора представляет определенную помощь, если в ней в сжатом виде смоделированы те внутренние действия, которые соответствуют конкретному процессу коммуникации. [Барбакова Е.В., 2009]

Следует отметить, временный характер опор. Ученик, овладевающий говорением, еще не в полной мере самостоятелен и поэтому нуждается в опорах. Однако обязательным требованием является постепенное снятие опор. При выполнении продуктивных упражнений опор не должно быть вовсе, так как опоры развивают “речевое иждивенчество”, тормозят развитие самостоятельности и речевого умения в целом. [Никитенко З.Н., 2009] То есть, постоянное использование опор создает иллюзию благополучия. Нужно уметь в каждом конкретном случае вовремя почувствовать, когда следует убрать опоры. Говорение с опорами должно относиться к говорению без них приблизительно как 1:5 [Шеховцова Е.Д., 2004]. В сравнение можно сказать, что Пассов утверждал, что говорение с опорами должно соотноситься к говорению без них приблизительно как 1:3 [Иванова Е.Ф., 2002].

Как утверждает Иванова Е.Ф., методически целесообразно использовать не отдельно взятую опору, а систему опор от максимальной до минимальной и итогового безопорного этапа формирования умения. Цель данной системы – повышение самостоятельности высказывания, индивидуализация содержания, его расширение, организация коммуникативно – эвристической деятельности учащихся, в ходе которой они ищут решение задачи, пользуясь заданными условиями, самостоятельно приходят к определенному вводу. Максимальный этап представлен внешними опорами, они связаны с конкретно – ситуативным мышлением. Такое мышление осуществляется в процессе восприятия конкретной ситуации, которая чаще всего бывает представлена с изображением: картинке, фотографии, видеофрагменте. в конкретно – ситуативном мышлении – опора – внешняя. основанная на предъявлении самого образа, а не его представления. Это образ восприятия [цит. по Зимней, Иванова Е.Ф., 2002]. Минимальный этап состоит из внутренних опор, которые связаны с наглядно – образным мышлением, оно основано на представлениях и действиях с ними. в наглядно – образном мышлении большое значение имеют воображение, память, пространственные представления. в наглядно – образном мышлении опора – внутренняя, основанная на представлении какого – то образа. Это образ представления.

Подробнее остановимся на понятии «безопорный этап». Безопорный этап означает собственную программу конструирования смысла. Строго говоря, «безопорный» означает отсутствие внешне выраженных опор, но они, по-видимому, присутствуют во внутреннем плане и выступают компонентом умственного действия при выполнении собственной программы деятельности. Этот процесс дает ключ к пониманию объективности/субъективности опор. С этой точки зрения опоры или достаются учащемуся в готовом виде извне (объективные), или они конструируются обучающимися самостоятельно (субъективные). Коростелев В.С. утверждает, что первый тип опор нашел наибольшее освещение в литературе и распространение в практике преподавания иностранных языков. Второй тип опор предполагает максимальный накал мыслительной деятельности и поэтому более эффективен для обучающегося, но не имеет широкого распространения в практике преподавания. Кроме того, субъективные опоры индивидуализированы, т.к. каждый учащийся подбирает для себя то, что отвечает его реальным потребностям и возможностям. Сама деятельность по самостоятельному конструированию опор предполагает конкретное, а не обобщенное содержание и лежит в основе субъективной индивидуализации [цит по Коростелеву, Иванова Е.Ф., 2002]. Субъективные опоры вовсе не являются прерогативой только старших школьников. С самого начала обучения иностранному языку следует всячески побуждать учащихся наряду с использованием готовых опор разрабатывать свои собственные, таким образом способствуя процессу самообучения, саморегуляции учебной деятельности. Если воздействие учителя на ученика при использовании объективных опор непосредственно, то в случае разработки субъективных опор воздействие учителя на ученика косвенное: создание условий, при которых учащийся сам находит необходимые средства для осуществления своей деятельности. Именно процесс интериоризации делает объективную, извне заданную, готовую опору субъективной, «присвоенной» в полной мере обучающимся.

Таким образом, система опор основана на принципе постепенного снятия опор посредством их сворачивания и перехода во внутренний план речи. Как отмечалась выше, данный этап должен быть внешне наблюдаем, управляем учителем. Такая система опор обеспечит [Иванова Е.Ф., 2002]:

развитие полноценных речевых умений, характеризующихся качеством самостоятельности, то есть независимостью от внешней стимуляции при восприятии чужих мыслей и порождения своих как в плане содержания, так и формы выражения;

реализацию основных принципов обучения: посильности и доступности, прочности, активности, наглядности, индивидуализации;

достаточно высокий уровень мотивации учения;

эффективность технологии обучения конкретному учебному материалу и процесса обучения иностранному языку в целом.

Данную систему опор можно представить следующим образом:

Минимальный этап

Безопорный этап

Максимальный этап

Внешние опоры

Внутренние опоры

объективные/субъективные, выраженные во внешнем плане

субъективные

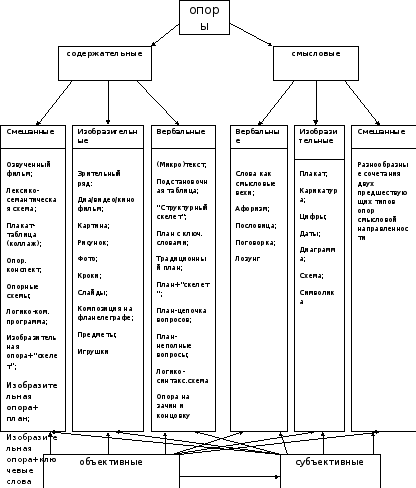

В процессе обучения говорению используется множество различных опор. Четкой классификации опор пока еще нет, что, конечно, затрудняет их применение. В основе классификаций, которые существуют, положены различные критерии. Например, Е.И.Пассов, В.Б. Царькова делят все опоры по их направленности на содержание и смысл высказывания. Именно поэтому все опоры они разграничивают на содержательные и смысловые [цит. по Пассову Е.И., Иванова Е.Ф.,2002.]. Деление проходит на основе учета двух уровней: уровня значений (Кто? Где? Когда? Как? и т.п.) и уровня смысла (Зачем? Почему?) [цит. по Царьковой В.Б., Иванова Е.Ф., 2002], то есть содержательные опоры касаются фактической стороны высказывания, а смысловые направлены на выявление причинно-следственных связей и связаны со смыслом, подтекстом, импликацией высказывания. [Иванова Е.Ф.,2002]. Непосредственное содержание того, что надо выразить или понять, называют (хотя достаточно условно) предметным содержанием а смысл рассматривается как непрямое отражение той жизненной значимости, которые имеют для обучающегося факты, события объективной действительности и, следовательно, его отношением к ним. Предметным содержанием и смыслом можно управлять с помощью опор. Управление через предметное содержание более жестокое, так как определенное содержание повлечет за собой определенный, соответствующий ему смысл. Управление через смысл менее детерминированное, потому что один и тот же смысл может выражаться в различном содержании. Таким образом, управляя смыслом высказывания учащегося, учитель не управляет содержанием, и, следовательно, учащийся более самостоятелен в своих речевых действиях [цит. по Царьковой В.Б., Иванова Е.Ф.,2002].

Содержательные и смысловые опоры подразделяются на вербальные и изобразительные (разновидностью последних могут быть схематические). Различие этих опор заключается в том, что они вызывают ассоциации либо посредством слов, либо изображением реальной действительности.

Учитывая вышесказанное, Иванова Е.Ф. классифицирует опоры следующим образом:

Вербальные содержательные: микротекст(зрительный, аудитивный); текст(зрительный, аудитивный); план – логико-синтаксическая схема; план полный.

Вербальные смысловые: слова как смысловые вехи; лозунг; подпись; афоризм; поговорка.

Изобразительные содержательные: кинофильм; диафильм; серия фотографий; рисунков; кроки; картина.

Изобразительные смысловые: диаграмма; таблица; схема; цифры; даты; символика; плакат; карикатура.(Е.Ф.Иванова,2002.).

В.С.Коростелев, как упоминалось выше, выделяет два типа опор: первый - объективные, второй - субъективные.

На основе вышеизложенных классификаций, мы можем представить следующую таблицу [Иванова Е.Ф., 2002]:

Обратимся к рассмотрению еще одной классификации опор, предложенной В.Б. Царьковой. Данная классификация основана на критерии развернутости. Это классификация имеет право на существование, так как опора носит информативный характер, но разные виды представляют различную степень развернутости заложенной в них информации. Одни более конкретны, дают больше ориентиров с точки зрения содержания и формы, другие более абстрактны, закодированы, требуют большего развертывания, а значит имеют более высокую степень речемыслительной деятельности.

В.Б. Царькова распределила содержательные и смысловые опоры по трем основным группам и оценила их в условных баллах.

Первая группа – это максимальные опоры. К ним относятся (микро) текст, - содержательная вербальная опора-0,65 серия рисунков, фото, кроки - содержательная изобразительная опора-0,60.

Вторая группа – это расширенная подсказка. Это: план - лексико-семантическая схема - содержательная вербальная опора-0,50;

- план традиционный - содержательная вербальная опора-0,45;

- картина - содержательная изобразительная опора-0,40;

- план - смысловые вехи - смысловая вербальная опора-0,35.

Третья группа: минимальная опора. Сюда относятся карта, диаграмма - смысловая изобразительная опора-0,30; афоризм - смысловая вербальная опора-0,20; символика, плакат, карикатура - смысловая изобразительная опора-0,10.

Царькова ввела показатель самостоятельности, который определяется как разность между единицей (единица-это оценка высшего уровня самостоятельности) и “ценой” опоры, которая помогла учащемуся. Сначала учащемуся предлагается минимальная опора. Если и с минимальной опорой учащийся не справляется с заданием дается расширенная подсказка. Если же и она не вызывала необходимых ассоциаций, то предъявляется максимальная опора. Если и с минимальной опорой учащийся не справляется с заданием дается расширенная подсказка. Если же и она не вызывала необходимых ассоциаций, то предъявляется максимальная опора. В случае, если учащийся не справился с заданием со всеми этими опорами, то его уровень самостоятельности оценивался нулем.

За использование каждой второй и третей опоры снимались по 0,05 баллов [цит. по В.Б. Царьковой, Иванова Е.Ф., 2002].

Данное экспериментальное исследование В.Б.Царьковой дает основание считать использование отдельной опоры нецелесообразной.

Е. Н. Соловова классифицирует опоры в в развитии навыков монологической речи на языковые, речевые и содержательные. Последние подразделяются на вербальные и невербальные. Их количество и выбор определяются в зависимости от конкретных условий обучения:

Возраст и уровень общей образованности учащихся.

Уровень владения языком всего класса и отдельных учеников.

Особенности речевой ситуации.

Характер речевого задания/степень понимания речевой задачи всеми участниками общения.

Индивидуальные особенности личности обучаемых.

Показателями сформированности монологических умений служат количественные и качественные параметры речи. К первым относятся темп речи (паузы) и объем высказывания. Качественными показателями являются: соответствие теме и ситуации общения, лингвистическая нормативность, логичность высказывания, эмоциональная окрашенность, самостоятельность высказывания [Соловова Е.Н., 2002].

На наш взгляд, данная классификация не достаточно полно раскрывает все разнообразие опор в обучении монологическому высказыванию. Однако, как и вышерассмотренные классификации также включает в себя дифференциацию опор на вербальные и невербальные.

Как следует из вышеприведенных классификаций, опоры распределены от содержательных (смешанных, вербальных, иллюстрированных) к смысловым (в аналогичных вариантах).

Выбор конкретной опоры содержательного или смыслового характера зависит от вида речевой деятельности. [Иванова Е.Ф., 2002] Применительно к данной теме следует говорить об опорах в обучении монологической речи, которые будут рассмотрены в следующей подглаве.

1.3. Опоры в обучении монологической речи (монолог - рассуждение).

Отличительные особенности монологической речи определяют своеобразие опор, способствующих развитию умений монологической формы говорения.

Как известно, монолог – рассуждение представляет собой трехчастную структуру, состоящей из тезиса, аргументации и вывода. Итак, целесообразно каждому элементу структуры подобрать соответствующий вид опор, однако достаточно сложно выявить опоры направленные только на обучение тезисному высказыванию, либо на аргументацию, или на резюмирующую часть. Таким образом, рассмотрим опоры ориентированные в целом на обучение монологу – рассуждению, однако выделяя опоры, в большей степени обучающие тезисному высказыванию, аргументации либо резюмирующему высказыванию. На наш взгляд, данное распределение выглядит следующим образом:

Опоры, направленные на обучение монологу - рассуждению (включающие три элемента структуры: тезис - аргументация - вывод):

Содержательные вербальные опоры (объективные/субъективные): текст с выделенными звеньями логической цепочки; тексты проблемного характера, тексты с неразвернутой ситуацией; «структурный скелет», план, подстановочные таблицы, логико – синтаксические схемы;

Содержательные изобразительные опоры (объективные/субъективные): картины, фото, карты, схемы, маршруты и т.д.;

Содержательные смешанные опоры (объективные/субъективные): логико – коммуникативная программа, опорный конспект.

Опоры, содержащие тезис, который выступает своеобразным приступом монологической речи учащихся:

Содержательные вербальные опоры (объективные/субъективные): опора на зачин и концовку;

Смысловые вербальные опоры(объективные/субъективные): Афоризмы, лозунги и подписи.

Опоры, главным образом направленные на помощь в поиске аргументов:

Содержательные вербальные опоры(объективные/субъективные): структурные скелет, подстановочные таблицы;

Содержательные смешанные опоры(объективные/субъективные): лексико – семантическая схема, опорные схемы.

Данное разделение в некоторой степени условно и следует использовать ту или иную опору, руководствуясь принципом посильности и доступности, действие которого проявляется в соответствии обучения реальным возможностям обучающихся. Опоры играют важную роль в реализации данного принципа: являясь частью упражнения, они позволяют адаптировать трудность задания с учётом возможностей отдельных групп обучающихся (с высоким, нормативным и недостаточным уровнем успеваемости), чтобы обеспечить развитие каждого по высокому для него уровню. Более того, опора должна отвечать принципу индивидуализации. Особое место этого принципа обусловлено тем фактом, что речь в отличие от языка носит ярко выраженный индивидуальный характер. Чтобы получить такой результат, следует предусмотреть индивидуализацию всего процесса обучения, в том числе в использовании учебных средств. В готовых опорах, предлагаемых извне (учителем в учебнике), не может в полной мере быть учтено все своеобразие усвоения материала конкретным учеником с только ему присущими индивидными, субъектными и личностными качествами. В лучшем случае учитель дифференцирует опоры по уровню подготовки обучающихся (условно слабый, средний, продвинутый) [Иванова Е.Ф.,2002]. В дополнение к данным принципам, опоры могут быть рассмотрены при реализации следующих принципов – прочности, активности, наглядности [Иванова Е.Ф., 2002].

Данные виды опор помогают учащимся построить собственное монологическое высказывания, и позволяют выявить тезис, аргументы и способствуют формированию умения делать вывод по теме. Рассмотрим детальнее каждый вид опор для обучения монологической речи (в частности монологу- рассуждению):

Содержательные вербальные опоры. При работе над монологом – рассуждением, где существенным является соблюдение логики высказывания и его аргументация, учащимся может быть предложен текст с выделенными звеньями логической цепочки, обычно на транспаранте, учащиеся знакомятся с содержанием текста, выделяют главное предложение, затем предложения, содержащие аргументацию, и резюмирующее предложение. Далее учитель предлагает назвать структуры, по которым построены предложения, и средства связи предложений. Главное и резюмирующее предложения могут быть выделены (подчеркнуты, взяты в рамочку, выделены цветом).

Содержательная вербальная опора может быть оформлена в виде текста:

- театральной афиши;

- программы конференции (симпозиума, пребывания в городе и т.д.)

- расписания поездов (самолетов, уроков, работы на день);

- плана (проведения свободного дня, каникул);

- аннотаций и отзывов;

- проспекта выставки;

- рекламы и т.д.

К примеру:

Flight information

| Departure airport | Arrival airport | Airline | Departure | Arrival |

| Heathrow Gatwick Mаnсhester | Los Angeles Birmingham Paris | British Airlines Air UK Air France | 11.30 09.40 17.50 | 14.35 10.45 19.20 |

В качестве стимула и опоры могут быть использованы тексты проблемного характера, тексты с неразвернутой ситуацией, то есть тексты с опущенными смысловыми звеньями, а также истории – загадок.

«Структурный скелет». Назначение этой опоры – помочь учащимся запомнить и воспроизведен исходный монологический текст, чаще описательного характера. Это опора для монологического высказывания репродуктивного уровня. «Скелет» предлагается на доске, карточках или проецируется на экран с помощью кодоскопа. Учитель, показывая картинку с изображением дома, комнаты, животного и т.д., описывает ее, одновременно обращая внимание учащихся на соответствующие части опоры. Затем, показывая другую картинку, предлагает рассказать об изображенном с опорой на «скелет».

Например:

Write an alibi with a classmate

On Saturday afternoon I met… (name of friend) at … (time) at…(place). Then we sent shopping. I bought … and … … (name of friend) bought… Then we went to … (name of café/ restaurant/bar)… and so on.

Then give your alibi to your classmate.

Подстановочные таблицы. Подстановочные таблицы известны в методике преподавания иностранных языков со времен Гарольда Пальмера. целью таких опор является помощь учащимся высказаться по предложенной ситуации, картине, фото в условиях выбора вербальных средств, соотносимых с коммуникативной задачей. Следует помнить, что для более последовательного осуществления принципа коммуникативности в постановочных таблицах должны предполагаться варианты не только для положительной, но и отрицательной характеристики или отношения к предмету речи. Постановочная таблица может быть небольшой по объему и , соответственно, стимулировать высказывание малого объема, например:

Describe the character of the people in the photos:

| He looks They seem to be I think she’s She doesn’t look I don’t think he’s | Very Quite Rather A little | Calm Nervous Sympathetic and friendly Conservative Polite and reserved Shy and pessimistic |

В качестве одного из вариантов подстановочной таблицы можно, по мнению Ивановой Е.Ф., рассматривать функционально - смысловые таблицы (ФСТ), разработанные В.С. Коростелевым и Е.И. Пассовым в рамках функционально-интегрированного подхода. В предлагаемом авторами виде ФСТ служит средством ознакомления и тренировки иноязычного лексического материала на уроках формирования и совершенствования навыков.

План. План является одной из широко распространенных вербальных опор при порождении высказывания. Выделяют несколько видов планов в зависимости от их развернутости и формы презентации. Максимально свернутый план – это традиционный план.

План в виде вопросов (question outline) представлен в виде цепочки вопросов, отвечая на которые, учащийся фактически воспроизводит монологическое высказывание. При этом вопросы могут быть сформулированы полностью или частично.

Следующий вид плана отличается тем, что имеет три четко выраженных звена логической цепочки: зачин (тезис) – развитие мысли (аргументацию) – вывод. План на основе развития логической цепочки может быть представлен и в виде ключевых слов и выражений, сгруппированных в три раздела:

| Исходный тезис | Аргументирующая часть | Вывод |

| … is a great… The building of…is changing the face of… | Here, there, which, where, what, that’s why, there-fore, as…as | That’s why I’m glad to tell… It proves that… I must say… |

Данный пример карточки разработан Л.А. Долговой (1985) в отношении монологической речи в форме учебного рассуждения. Такая карточка выполняет роль временной зрительной опоры для построения монологического высказывания в соответствии с правильной композиционной структурой и связанностью речи.

Разновидностью плана в качестве содержательной опоры может быть так называемый «банк информации (данных)».

Это может быть своеобразный «банк лексических средств» по определенному предмету высказывания, оформленный, например:

Talking about writers and books

| Nouns | Verbs | Adjectives |

| Genres of literature | Your attitude to the book, write, personage | About the writer, book, personage |

Логико- синтаксические схемы. Логико- синтаксические схемы (ЛСС) составлены по тому же принципу, что и разновидности плана. С одной стороны, через последовательность фраз они отражают определенную логику развития мысли, с другой – повторяемость синтаксических сцеплений между фразами [цит по Пассову, Иванова Е.Ф., 2002]. Например:

ЛСC для рассуждения:

One day I…

To my regret…

That’s why…

As you see…

Опора на зачин и концовку. Иногда учащиеся затрудняются в том, как начать и закончить высказывание. В этом случае им может помочь опора на зачин и концовку. К примеру:

Look at the picture. You see a cottage in it. Let’s open the front door and enter a hall… Isn’t it nice cottage to live in?

Once upon a time, there lived a king. He was… So ended the story about a foolish king and his wise wife.

It was a sunny spring morning. Three friends… And that was the end of…

This is a…

I like it very much.

Содержательные изобразительные опоры. К содержательным изобразительным опорам относят картину, фото, рисунок, их серии, слайд, фрагмент диафильма, кроки, коллаж, композицию на фланклеграфе. Изображенное на этих опорах является подсказкой для монологического высказывания в содержательном плане. Разного рода карты, схемы, маршруты, планы местности также относятся к содержательным изобразительным опорам для монологического высказывания.

Look at the picture and draw some conclusions about the person who lives in this room.

Содержательные смешанные опоры. Данный вид опор представлены и в вербальных, и иллюстративных элементах. К ним относятся разного рода схемы. Это:

- лексико – семантическая схема;

- логико – коммуникативная программа;

- опорный конспект;

- опорная схема;

- коллаж и т.д.

Лексико – семантическая схема (ЛСС). Лексико-семантическая схема – это не особое упражнение, а лишь вспомогательное средство, особого рода опора, которая может использоваться с любым упражнением на этапе совершенствования навыков и на этапе развития речевого умения. [цит. по Филатову В.М., Иванова Е.Ф., 2002]

Это плакат – схема, в котором отражены подлежащие усвоению лексические единицы и речевые образцы, представлены различные связи между ними. Такая схема облегчает усвоение большого объема лексического материала, логическую обработку материала при помощи схем стандартизировано, что позволяет жестко управлять речемыслительной деятельностью учащихся. Стандартизованное содержание схем и жесткий контроль за умением учащихся пользоваться ими приводит к усвоению материала школьниками.

Важную роль в ЛСС играет цвет: красным цветом выделяется главное предложение, синим – менее важное, зеленым – все остальное. Соответственно оценивается ответ: высший балл получает тот ученик, который высказался, используя все цвета предложений.

В ЛСС наряду со словами и словосочетаниями используются символы, знаки, сокращения, которые должны быть понятны говорящему. В противном случае вместо опоры эти элементы будут представлять дополнительную сложность.

Логико – коммуникативная программа (ЛКП). Логико- коммуникативная программа [цит. по Богдановой О.С.,Иванова Е.Ф., 2002] имеет целью научить школьников формулировать иноязычное высказывание с учетом темы, направленности содержания, заданности некоторого смысла и логической последовательности. В ЛКП наиболее полно представлена логическая последовательность мысли, в смысловое содержание задано частично. в связи с этим внимание говорящего направлено на раскрытие смыла суждения. В это же время некоторая заданность в ЛКП нивелируется в значительной степени наличием различных вербальных и невербальных средств. Это позволяет осуществить индивидуализацию обучения, используя личностные свойства и уровень обученности. как правило, ЛКП состоит из трех частей: высказывания, аргументирующей части, завершения рассуждения.

По мнению Ивановой Е.Ф. , существенным является замечание О.С. Богдановой, о том, что не всегда ЛК может состоять из трех компонентов. Анализ многочисленных сообщений, рассказов, сочинений дает автору право констатировать, что часто отсутствует первая часть и зависит это, очевидно, от темы разговора, ситуации общения, характера человека и т.д. Обучение только целостному высказыванию может быть в ущерб реальности и принимать искусственный характер.

Вариантом лексико – семантической схемы может быть плакат- таблица, выполненная в технике коллажа [цит по Н.П. Грачевой, Иванова Е.Ф., 2002]. Данная опора представляет собой вербально – графическую наглядность с помощью которой представляется модель построения высказывания, опорные элементы в виде лексических единиц и словосочетаний, позволяющих ученикам выразить эмоционально-личностное отношение к событиям, предметам и т.д.

Современный технический прием коллажа в изобразительном искусстве заключается в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся по цвету и фактуре. Использование данного приема при создании пособий по иностранному языку позволяет объединить разные по характеру зрительные опоры (вербальные, графические, изобразительные) и благодаря общему символу подчеркнуть их общность.

Еще одним проявлением лексико – семантической схемы может быть опорный конспект [цит. по Чоботарь А.В., Птах В.А., Иванова Е.Ф., 2002], под которым понимают учебно – наглядное средство, раскрывающее основное содержание темы, содержащее смысловые ориентиры рассказа. Опорный конспект первый раз предъявляется учителем на уроке на плакате и состоит их опорных сигналов – элементарных частей конспекта, которыми могут быть ключевое слово, словосочетание, аббревиатура, цифра, рисунок и т.д. Ученики проговаривают после учителя только трудные для них фразы. Далее следует повторный рассказ учителя по плакату, но в сжатом виде, учащиеся проговаривают за учителем каждую фразу. После этого организуется пробный опрос одного ученика. Остальные проговаривают материал вместе с ним, но каждый использует свои варианты. Поэтому происходит «аритмичное» проговаривание. Получив от учителя черно-белые копии опорного конспекта, дома ученики раскрашивают его, стараясь запомнить ,чтобы на следующем уроке воспроизвести его сначала письменно, затем устно. В результате активной работы несколько раз (причем каждый раз в новой форме) обеспечивается реализация шаталовского принципа вариативного многократного повторения.

По принципу лексико – семантической схемы построены опорные схемы [цит. по Карповой М.Н., Иванова Е.Ф., 2002] , в которых большое место занимают рисунки в стиле кроки. Их последовательность помогает логически выстроить высказывание, а условные обозначения и отдельные слова – правильно оформить его. Опорные схемы позволяют дифференцировать обучение.

Помимо названных содержательных опор смешанного характера можно использовать и другие сочетания, как то: картинка +ключевые слова; предмет + любой вид плана; серия фотографий + логико – синтаксическая схема ит.д.

Смысловые вербальные опоры. Афоризмы, краткие выразительные по форме и глубокие по содержанию изречения, побуждают человека к размышлению и собственной оценке тех или иных явлений. Они, несомненно, имеют большое воспитательное значение – утверждают тягу к знаниям, величие и чистоту нравственных начал, чувство прекрасного, богатство и утонченность культуры речи.

Восприятие афоризма определяется не только его доступностью, но и эмоциональной настроенностью: «Если все афоризмы нравятся всем, то это не афоризмы» [цит. по И.Шевелеву, Иванова Е.Ф., 2002].

Study these quotations and:

explain their meanings;

give brief situations to illustrate them;

discuss them, express your attitude

Love makes the world go round.

Love does much, but money does everything.

One cannot love and be wise.

He that has no children knows not what love is.

Marriage is a lottery.

Love is a thief of time.

Long absent, soon forgotten.

Somewhere over the rainbow dreams come true.

The greatest of all arts is the art of living together. [Family matters: учеб. пособие, Иванова Е.Ф., 2008]

Лозунги и подписи тоже имеют значительный смысловой потенциал. Коммуникативное задание типа «Выскажите свою точку зрения о проблемах, которые обсуждаются в газетах» может быть снабжено опорой в виде газетных заголовках: «Меньше слов, больше дела», «Алкоголь – опасный враг», «Беречь родную природу», «Пересадка сердце: проблемы и надежды» и т.д.

Смысловые изобразительные опоры. Плакаты и карикатуры, ровно как и символика, в какой-то мере близки к рисункам, но отличаются тем, что каждая деталь в них несет значительную смысловую нагрузку и отличается большой силой эмоционального воздействия. Доходчивая и образная форма хорошо раскрывает смысл и суть явления или события.

Эмблема в качестве опоры может способствовать заданиям типа: Среди разных эмблем найдите эмблему международного движения»врачи мира за предотвращение ядерной войны». Скажите, какие задачи ставит перед собой международная организация. Например:

Смысловые смешанные опоры. Смысловые смешанные опоры представляют собой сочетания вербальных и изобразительных планов.

Например, рисунок с подписью:

«I think not as all»

К смешанным опорам относятся комиксы, представляющие серию картин с небольшим вербальным сопровождением в каждой или общей подписью.

В качестве смысловых опор могут быть использованы графики, диаграммы и схемы. [Иванова Е.Ф. ,2002]

Вышеизложенные виды опор можно соотнести в рамках раннее рассмотренной системой опорой, которая выглядит следующим образом:

Безопорный этап

Минимальный этап

Упражнения III вида

Упражнения II вида

Упражнения I вида

Максимальный этап

Отсутствие опор

Внутренние опоры

Внешние опоры

содержательные опоры: текст, структурный скелет, план

смысловые опоры: план, смысловые вехи*

изобразительные и смешанны опоры: фотографии, рисунки, ЛСС

смысловые опоры: карта, афоризм, плакат*

объективные/субъективные, выраженные во внешнем плане

субъективные

* - такое распределение опор достаточно условно. Выбор опоры в каждом конкретном случае зависит от специфики учебного материала и особенностей процесса его усвоения определенными учащимися [Иванова Е.Ф., 2002].

В обучении монологической речи на уровнях предложения и микромонолога широко используются подстановочные таблицы, функционально-смысловые таблицы, опорные схемы, разнообразные средства изобразительной наглядности. Развернутое подготовленное и частично неподготовленное высказывание обеспечивается главным образом лексико-семантическими и логико-семантическими схемами, коллажем, - словами – смысловыми вехами, афоризмами, смысловыми изобразительными опорами. [Иванова Е.Ф., 2002] Следует подчеркнуть, что каждый вид опор подразделяются на объективные и субъективные опоры. Напомним, что объективные опоры даются учащимся «извне» в готовом виде, а субъективные разрабатываются учащимися самостоятельно. Составлению субъективных опор следует обучать на основе объективных. [Иванова Е.Ф., 2002]

Говоря об упражнениях, следует сказать, что работа с текстом, который является стимулом, содержательной базой и максимально развернутой опорой для монологического высказывания, включает в себя отработку действий на комбинирование, перефразировку, трансформацию материала текста, а также интерпретацию его содержания, формы и перенос на личность учащегося. В связи с чем выделяют три вида упражнений [цит по Пассову, Иванова Е.Ф., 2002]

Упражнения первого вида учат выделять основную мысль, его смысловые связи, логику, а также трансформировать текст, «присваивать » текст его содержание и форму. Они подводят учащихся к осознанию текста как образца своего будущего высказывания. Этот этап работы называют репродуктивным. Упражнения второго вида стимулируют учащихся к выражению своего отношения к проблематике текста, его героям, выражению оценки их действий, поведения. Именно здесь начинается «отрыв» от текста и переход в собственное творческое высказывание, поэтому данный этап носит название репродуктивно – продуктивного. Упражнения третьего вида помогают использовать материал текста применительно к себе. Здесь закладываются основы собственной программы высказывания продуктивного этапа.

В первой группе упражнений могут быть использованы главным образом содержательные опоры – текст, «структурный скелет», план. При переходе от работы с текстом в собственную монологическую речь большую помощь окажут изобразительные и смешанные опоры – фотографии, рисунки, ЛСС. В самом начале выполнения творческой работы могут быть использованы смысловые опоры. Завершающий этап творческого высказывания осуществляется без каких – либо опор.

Итак, для того чтобы заинтересовать учащихся, пробудить их мотивацию к монологическому высказыванию, а именно к монологу – рассуждению, опоры по формированию монологического высказывания должны быть разнообразными, интересными, увлекательными.

Более того, опора в обучении иноязычной деятельности должна представлять собой систему убывающих подсказок от содержательных - смешанных, вербальных и изобразительных – к смысловым (в тех же вариантах) и завершаться безопорным этапом, ведь, как уже было сказано выше, постепенное снятие опор способствует повышению самостоятельности учащихся в иноязычной речевой деятельности.

Выводы по главе I

В настоящее время одной из задач, стоящей перед преподавателем иностранных языков, является обучение монологу- рассуждению. С точки зрения технологии обучения, нами была разработана система опор, используемая в обучении монологической речи.

Монологическая речь – это достаточно развернутое высказывание одного лица, состоящее из ряда фраз (предложений), между которыми имеется логическая и лингвистическая связь. Отличительной чертой монологической речи является ее последовательность, логичное развитие содержания, законченность, необходимые говорящему для того, чтобы убедить в правильности своих суждений, а со стороны формы – направленность и развернутость речи, иначе слушающие не поймут, о чем говорится, поскольку реальная ситуация общения обычно отсутствует.

В методике обучения иностранному языку различают следующие типы монологических высказывания: описание, повествование и рассуждение. Монолог – рассуждение строится на умозаключении, в ходе которого на основе исходного тезиса делается вывод. Данный тип монолога вызывает наибольшую трудность, так как рассуждение предполагает логическое и аргументированное построение собственной речи. Логико –композиционную структуру рассуждения, можно представить следующей схемой: исходный тезис (какое – либо утверждение) – аргументация – вывод. Из трех составных компонентов монолога – рассуждения самой важной и трудной для овладения является логическая организация аргументации. В аргументации различают тезис – утверждение (или система утверждений), которое аргументирующая сторона считает нужным внушить аудитории, и довод, или аргумент, - одно или несколько связанных между собою утверждений, предназначенных для поддержки тезиса.

Делая вывод об опорах в обучении иностранным языкам, следует отметить, что опора играет важную роль в обучении иностранным языкам. Леонтьев А.А. определяет опору как опосредованную подсказку, служащую «внешней опорой внутренних действий», то есть по мере усвоения учебного материала опора должна переходить вол внутренний план, а затем вообще снята. Отсюда следует, что опора является временным явлением, промежуточным рабочим средством.

В процессе обучения используются различные опоры. Чтобы понять какие опоры, когда нужно применять, мы изучили несколько классификаций опор и пришли к выводу, что самая полная классификация представлена в работе Ивановой Е.Ф. Данный автор суммировал различные классификации. За основу была взята классификация Царьковой В.Б., добавлена классификация Коростелева В.С. В своей классификации Иванова Е.Ф. распределила опоры на содержательные (смешанные, вербальные, изобразительные) и смысловые (аналогичные варианты); на объективные (обобщенные, индивидуальные) и субъективные (индивидуальные).

Выбор конкретной опоры зависит от вида речевой деятельности, и так как мы в своей работе рассматриваем опоры при обучении монолога - рассуждения, мы исследовали виды опор при обучении монологической речи, которые делятся на содержательные – смешанные, вербальные, изобразительные и смысловые (в тех же вариантах).

Глава II. Технология обучения монологу - рассуждению при помощи системы опор.

Настоящая глава посвящена практическому аспекту применения опор в обучении монологической речи, разработке системы убывающих опор для обучения монологу-рассуждению на IV курсе языкового вуза в рамках дисциплины «Аналитическое чтение», а также комплекса упражнений на их основе, что представляет технологию обучения.

2.1. Анализ учебника В.Д. Аракина для студентов 4 курса языкового факультета с точки зрения обучению монологическому высказыванию типа рассуждение.

Для того чтобы рассмотреть, как представлено обучение монологу – рассуждению в учебных материалах в высшей школе, для анализа был выбран учебник по английскому языку для студентов 4 курса языкового факультета В.Д. Аракина.

Учебник состоит из 8 уроков, каждый из которых делится на две части, дополняющие друг друга. Первая часть урока содержит оригинальный текст, где главный упор делается на работу над речевыми образцами, на изучение, интерпретацию, перевод, пересказ текста, а также на расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических единиц в целях дальнейшего развития навыков устной и письменной речи, как утверждают составители учебника. Вторая часть урока представляет собой дальнейшее развитие соответствующей темы и рассчитана на расширение и закрепление запаса речевых образцов и лексики. Как отмечают составители, система упражнений по дальнейшему развитию навыков диалогической и монологической речи строится на речевых образцах, материале основного текста урока, активном словаре урока и завершается при работе над тематическими активными формами речевой деятельности, функционально связанные формулы, организованные по целевому признаку, должны послужить опорой студенту в построении творческого высказывания.

Во всех восьми уроках упражнения по обучения по обучению речевому общению написаны по единой схеме:

1. Упражнения на свертывание и развертывание информации к тексту и информативно – тематического характера.

2. Упражнения коммуникативного характера и клише, сгруппированные по функционально – семантическому признаку. Предлагаемые разговорные формулы, как правило, не содержат новой лексики. Их назначение – помочь студенту облечь свои мысли в естественную языковую форму.

3. Упражнения дискуссионного характера на основе научно – популярных и публицистических текстов.

4. Упражнения для коллективного обсуждения, в которых студенты должны использовать речевые клише и тематическую лексику. Раздел заканчивается перечнем тем для творческих высказывания и ситуацией для ролевой игры.

Как полагают авторы, в учебнике превалируют упражнения творческого характера.

Проанализировав учебник, можно сказать, что упражнения, направленные на обучение говорению присутствуют. Однако практически не наблюдаются упражнения, ориентированные на обучение монологу – рассуждению. Более того, в данных упражнениях отсутствуют опоры, то есть упражнения состоят лишь из инструкции, например:

Unit I, ex.7a, p.37: open the group discussion by describing the members of the panel and the chairperson.

Unit III, ex. 4b, p. 109: speak about children’s book.

Unit IV, ex. 6a, p. 145: below there are statements about music which express different opinions. Imagine that they are your opinions and change them into subjective arguments.

Unit V, ex. 3, p. 181: below there are statements about music which express different opinions. Imagine that you are expressing these opinions, try to make them sound convincing.

Unit V, ex. 4c, p. 182: Do you agree or disagree with the following statements? What are the arguments for and against each one?

Unit VI, ex. 6a, p. 214: there are two extracts by American authors given below present rather controversial views on the problem. Read them attentively for further discussion.

Unit VII, ex. 4, p. 247: below are opinions on folklore, traditions and customs. a) read them first. b) spend a few moments individually thinking of further arguments you will use to back up the opinion. c) now discuss the opinions with your partner.

Unit VIII, ex. 5, p. 277: what are the characteristics of a wife/husband and mother-in-law? a) study the following characteristics of. b) put the characteristics in order of priority. c) cut them down to the five most important. d) expand them to describe exhaustively he most perfect wife/husband and mother-in-law.

Инструкции имеют рекомендательный характер, то есть, в некоторых отсутствует указание на собственную оценку, и причины имеющихся мнений. В уроке 3, есть намек на использование субъективности в упражнении, однако нет установки обоснования собственного мнения. Аналогичная ситуация в уроке 5, указано, чтобы суждение было обосновано, но каким образом, в какой форме оно должно быть указания нет. В упражнении 4с, урока 5 необходимо предоставить аргументы за и против утверждений, но отсутствуют опоры каким образом необходимо это совершить. Урок 6 предлагает текст проблемного характера «Children and television», данный текст следует давать с выделенными звеньями логической цепочки. Текст в упражнении 4 урока 7, отражает различные точки зрения на проблему фольклора, традиций и обычаев, однако нет опоры, в какой форме следует вести собственное рассуждение. Текст дробного характера о качествах присущих жене/мужу и теще/свекрови в упражнении 5 урока 8 может послужить опорой для дальнейшего рассуждения о приемлемых качествах на взгляд учащихся.

Итак, анализ учебника позволил выявить следующее:

- обучение монологическому высказыванию по дедуктивному пути;

- недостаточное количество упражнений, направленных на обучение монологическому высказыванию типа рассуждение;

- преимущественно представлены содержательные опоры.

- более того, нет упражнений собственно направленных на анализ текстов, представленных в учебнике. Как известно, анализ текста подразумевает:

общий анализ текста – жанр, тематика, предоставление информации об авторе, краткое изложение сюжета текста

анализ литературного героя, персонажей текста

анализ стиля текста

определение главной идеи текста, ее обоснование и выражение собственного отношения к данной теме. [Гончарова В.А.,2006]

Таким образом, наша задача - составить упражнения, включающие в себя различные виды опор, ориентированные на обучение монологу - рассуждению.

Не вызывает сомнения тот факт, что цель обучения может быть эффективно достигнута при условии, что в процессе обучения будут задействованы все виды опор.

На наш взгляд, для более эффективного обучения учащихся монологу - рассуждению при анализе текста, необходимо предложить следующие виды опор:

объективные содержательные вербальные опоры;

субъективные содержательные вербальные опоры;

объективные смысловые изобразительные опоры;

субъективные содержательные изобразительные опоры;

субъективные смысловые изобразительные опоры.

Таким образом, наша технология предполагает:

1. использование вышеизложенных видов опор.

2. использование опор в рамках системы убывающих опор