22

Дипломная работа «Методы профессионального обучения» Хорева Л.В. КарГУ 2006 г

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ

4.1 Безопасность труда на рабочих местах

Основным документом, гарантирующим гражданам Республики Казахстан право на труд, отдых и охрану здоровья, является Конституция РК. В статье 241 Конституции Республики Казахстан в качестве одного из основных прав граждан закреплено право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.

10 декабря 1999 г. президент Республики Казахстан принял закон «О труде в Республике Казахстан», в котором отражены основные положения по охране труда рабочих и служащих. Охрана труда представляет собой действующую на основании соответствующих законодательных и иных нормативных актов систему социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда [40].

Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда осуществляется специальными государственными органами, инспекциями, не зависящими в своей деятельности от администрации контролируемых предприятий, профессиональными союзами (технической, правовой инспекциями).

Повседневный контроль на предприятиях осуществляют профсоюзы через комиссии охраны труда и инспекторов. Комиссия следит за оздоровлением условий труда и контролирует выполнение законов по охране труда, правил и норм по безопасности труда и промышленной санитарии.

Перед началом любой работы на предприятии работающие должны освоить приемы безопасной работы и пройти инструктаж по правилам безопасного труда [41].

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных или практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах. Примерный перечень вопросов вводного инструктажа приведен в приложении К. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят: со всеми вновь поступившими на работу; с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками; со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия; со студентами и учащимися, прибывшими на производственную практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях. Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа дан в приложении К. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда, а также с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. Все работники, в том числе выпускники профшкол, учебно-производственных комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом по цеху. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

Повторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, стажа, характера работы не реже одного раза в полугодие. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа в полном объеме.

Внеплановый инструктаж проводят: при введении новых стандартов, инструкций по охране труда; при изменении технологического процесса, замене оборудования; при нарушении работающими или учащимися требований безопасности труда, которые могут привести к травме, аварии; по требованию органов надзора.

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности.

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда; первичный, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель) [41].

4.2 Пожарная и электробезопасность. Безопасность труда на технологическом оборудовании

Любое швейное производство в настоящее время насыщено электрооборудованием, измерительной техникой и автоматикой. Воздействие электрического тока на организм может иметь серьезные последствия для человека.

Основными мероприятиями по предупреждению электротравматизма являются:

изоляция токоведущих механизмов, установка ограждений для предотвращения доступа к токоведущим частям механизмов;

применение предупредительной сигнализации др.

Самой главной и основной защитой человека от возможного поражения электрическим током является соблюдение правил электробезопасности при эксплуатации электроустановок.

Спасение жизни человека, попавшего под действие электрического тока, проводится в два этапа: освобождение пострадавшего от воздействия тока и оказание ему первой помощи.

Освободить пострадавшего от действия электрического тока можно несколькими способами. Наиболее простой способ выключить соответствующую часть электроустановки, а если выключатель находится далеко, то можно перерезать провода, оттянуть пострадавшего от токоведущей части или отбросить лежащий на нем провод. Перерезать провода можно только инструментом с изолированными рукоятками, при этом следует перерезать каждый провод в отдельности. Для отбрасывания провода, которого касается пострадавший, можно воспользоваться сухой деревянной палкой, доской или другими не проводящими ток предметами. После освобождения пострадавшего от действия тока нужно немедленно оказать ему первую помощь. Если он находится в сознании, но до этого был в обмороке, ему необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача; если быстрый приезд врача невозможен, то следует срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Если пострадавший потерял сознание, но у него сохранилось дыхание, нужно удобно уложить его на ровную мягкую подстилку, освободить от стесняющей одежды, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, растереть и согреть тело. Если пострадавший дышит редко и судорожно, то следует начать массаж сердца и искусственное дыхание.

Пришедшего в сознание необходимо согреть, напоить теплым чаем, дать 15...20 капель настойки валерианы.

Во всех случаях поражения электрическим током независимо от состояния пострадавшего вызов врача является обязательным [42].

Цеха швейных предприятий относятся к пожароопасным производствам, так как обрабатываемые здесь материалы легко воспламеняются.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем; неудовлетворительное состояние электротехнических устройств и несоблюдение правил их эксплуатации; неисправность производственного оборудования и нарушение режимов технологических процессов; неисправность отопительных приборов и нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

В задачи пожарной профилактики входят: оборудование цехов средствами тушения пожаров (огнетушители, пожарные краны и др.) и содержание их в постоянной готовности; освобождение коридоров, лестничных клеток от захламления; оперативное открывание дверей (пожарных выходов); наличие планов эвакуации людей при пожаре.

В случае пожара необходимо все машины и аппараты остановить, выключить приточно-вытяжную вентиляцию, прекратить подачу электроэнергии в цех; о возникшем пожаре немедленно сообщить по городскому телефону «01» и по электронной пожарной сигнализации (ЭПС); принять все мepы к недопущению распространения пожара до прибытия пожарной команды; вывести людей из загоревшегося помещения по плану эвакуации [42].

Швейное производство насыщено разнообразным оборудованием, при работе на котором надо соблюдать специальные правила, которые представлены в приложении К, рисунок 1.

4.3 Основы гигиены труда и промышленной санитарии в условиях швейного производства

Человек находится в постоянной взаимосвязи с окружающей средой, отдельные факторы которой оказывают воздействие на организм. К этим факторам относятся воздух, вода, почва, лучистая энергия солнца, животный и растительный мир. Факторы природной среды в производственных условиях изменяются: воздух содержит различные газы и пыль, почва загрязняется различными химическими веществами и т. д. Кроме того, в условиях швейного производства на человека действуют шум и вибрация, возникающие при работе машин и механизмов, тепловое излучение, связанное с работой оборудования для влажно-тепловой обработки.

Изучением мер устранения или уменьшения неблагоприятного воздействия этих факторов на организм человека занимается наука, называемая гигиеной труда и производственной санитарией.

В настоящее время разработаны надежные средства защиты человека от действия вредных факторов: в пошивочных цехах устанавливают обеззараживающие воздух экранированные бактерицидные лампы, создаются ингалятории, индивидуальные средства защиты работающих.

Все технологические процессы разрабатываются так, чтобы не возникало явлений, оказывающих вредные воздействия на организм. В ходе работы строго следят за соблюдением технологии.

Швейная промышленность относится к сравнительно безопасным с точки зрения возникновения травм. Для их исключения предусмотрены различные меры: все зубчатые, цепные и червячные передачи на швейном оборудовании ограждают глухими ограждениями; все отгибные ограждения (крышки, дверцы, заслонки) снабжают блокированными запорами, благодаря чему исключается возможность их открывания до полного останова машины. На машинных местах укрепляют предохранительные пластинки от прокола пальцев иглой; на пуговичных, закрепочных и петельных машинах устанавливают откидные пластинки из оргстекла для предохранения глаз рабочего.

Все рабочие раскройного цеха, работающие на раскройных и на настилочных машинах, обеспечиваются спецодеждой. Электромонтеры снабжаются резиновыми перчатками, галошами и ковриками, а также инструментом с изолирующими устройствами.

Для обеспечения нормальных условий работы большое значение имеет рациональная планировка рабочих мест и соблюдение режима труда и отдыха [42].

Основные требования к организации рабочих мест. Рациональная планировка рабочего места с учетом выполняемой операции должна обеспечивать:

размещение оборудования, инструментов и предметов труда в зонах досягаемости рук (ног), за счет оптимальных размеров пространства, необходимого для свободного движения рук (ног) при неподвижном и наклонном корпусе в положении работы «стоя» и «сидя»;

постоянные размещения инструмента, приспособлений, деталей, направление движений (справа размещается то, что берется правой рукой, слева - то, что берется левой рукой);

оптимальную зону обзора при неподвижном корпусе, наклонах и поворотах корпуса, свободный подход к рабочему месту.

Для создания оптимальной рабочей позы «сидя» требуется строго соблюдать соответствие высоты стола и стула, как показано соответственно в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1

| Рост работающего, см | 155-164 | 165-174 | св. 175 |

| Расстояние между рабочей поверх-ностью стола и сиденьем стула, см | 28-29 |

30 |

31 |

Таблица 4.2

| Рост работающего, см | до 155 | 156-164 | св. 165 |

| Высота рабочей поверхности стола, см | 100 | 105 | 110 |

Для уменьшения напряжения мышц ног рекомендуется использовать подставку для ног с бортиком по переднему краю, которая показана на рисунке 4.1,а.

Рисунок 4.1 - Приспособления для создания оптимальной рабочей позы «сидя»: а - подставка для ног; 6 - регулируемый по высоте стул; в – положение ног на педали швейной машины.

Для работниц ростом ниже 164 см необходима подставка для ног. С целью снижения производственного утомления рекомендуется пользоваться регулируемым по высоте стулом, представленном на рисунке 4. 1, 6.

Правильная рабочая поза положительно влияет на самочувствие рабо-чего и облегчает его труд. Неправильная рабочая поза вызывает быстрое утомление рабочего, следовательно, снижает производительность его труда. Правильная и неправильная рабочие позы изображены соответственно на рисунках 4.2, а и 4.2, б.

Стул должен быть установлен точно против игловодителя машины. Работница должна сидеть прямо, так, чтобы ее корпус отстоял от края стола

Рисунок 4.2 - Правильная (а) и неправильная (б) поза при выполнении машинных работ. Положение рук на платформе швейной машины (в).

на 10-15 см, а расстояние от глаз до обрабатываемой детали равнялось 30 см. Кисти рук должны лежать на платформе машины в устойчивом положении, локти - на одном уровне со столом в соответствии с рисунком 4.2, в. Ступни ног должны быть установлены следующим образом: правая нога немного выставлена вперед, а левая расположена ближе к переднему краю педали.

Для создания оптимальной рабочей позы «стоя» необходимо, чтобы высота рабочей поверхности стола находилась в соответствии с ростом работающего.

Как и при работе «сидя», при росте работающих ниже 164 см рекомендуется использовать подставку для ног.

Передний край педали швейной машины должен находиться на высоте 220 мм от пола, а угол наклона должен составлять 20о как показано на рисунке 4.2, в. Расстояние от переднего края педали до заднего края сидения стула (по горизонтали) не должно превышать 650 мм.

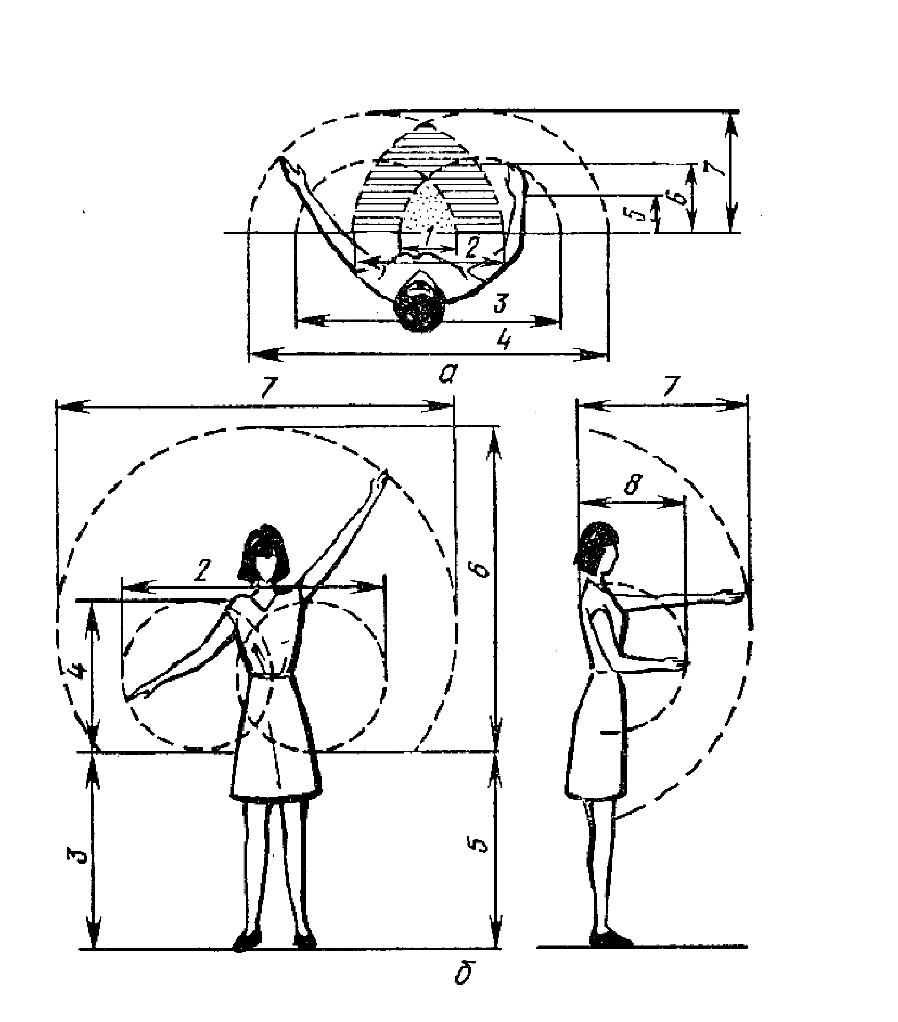

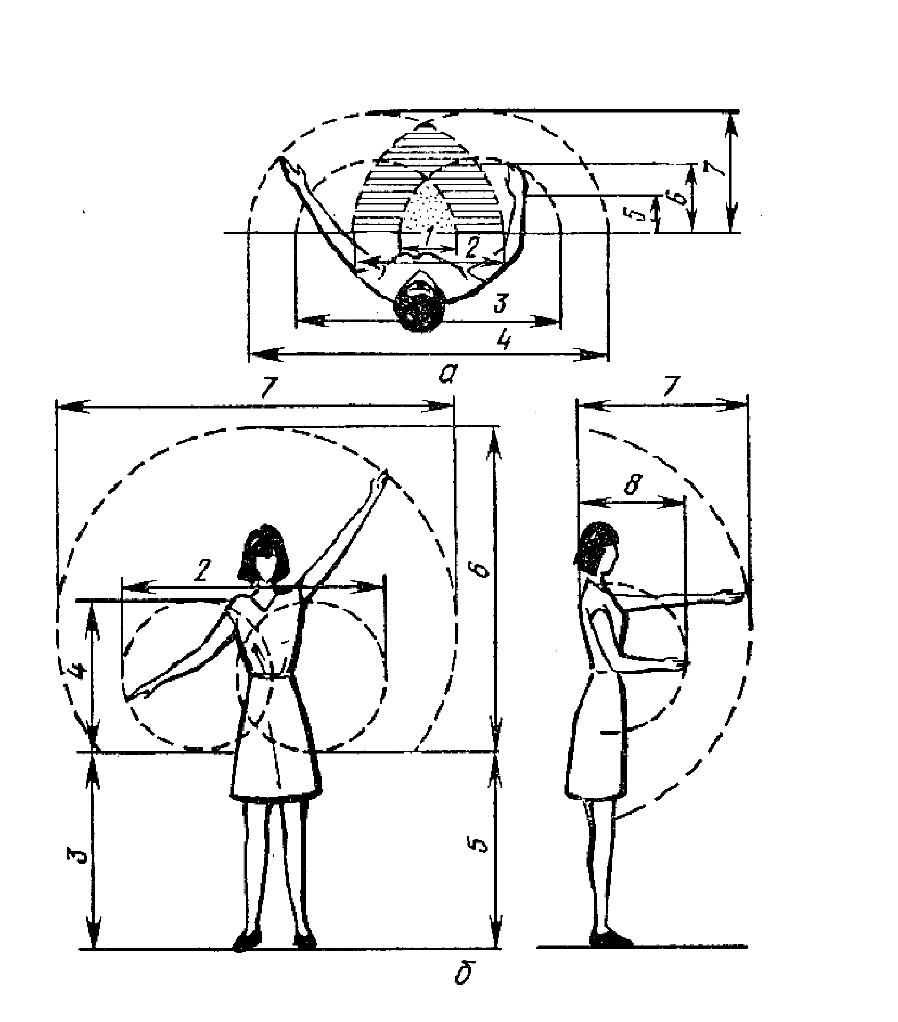

Для экономии движения и снижения мышечного напряжения детали кроя, полуфабрикаты и готовые изделия следует располагать в зонах оптимальной досягаемости, как показано на рисунке 4.3.

| Номер зоны | Размер рабочей зоны |

| В горизонтальной плоскости | В вертикальной плоскости |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 20/24 66/72 110/135 137/155 20/24 30/33,5 48/55 - | 140/155 110/135 68/78 72/80 68/78 126/140 73/80 43/50 |

Рисунок 4.3 - Размеры зон деятельности в горизонтальной (а) и верти-кальных (б) плоскостях (работа сидя и стоя) для рабочих среднего роста.

Рисунок 3.4 - Поле зрения утюжильщицы при организации рабочего места: 1 – крышка стола; 2 – подставка для утюга; 3 – утюг; 4 – ножницы; 5, 6 – полуфабрикаты до и после выполнения операций; 7 – пульверизатор.

На рабочем месте должны находиться только те инструменты, которые необходимы для выполнения данной операции, и строго в опре-деленном месте. Для предотвращения утомления органов зрения детали сле-дует располагать в определенной зоне обзора, как показано на рисунке 4.4.

Для поддержания высокого уровня работоспособности на протя-жении рабочего дня необходимо делать три кратковременных перерыва на отдых общей продолжительностью для первой смены 20 мин и для второй - 25 мин. Для подростков должно быть четыре регламентированных перерыва в первой смене (всего 25 мин), во второй пять (всего 30 мин).

Работоспособность восстанавливается быстрее при активном отдыхе - во время вводной гимнастики (только для рабочих первой смены перед началом смены) и физкультурных пауз. Комплекс вводной гимнастики состоит из 4-5 упражнений, которые выполняются около рабочего места в течение 5 мин. Физкультурную паузу проводят в один из регламентированных перерывов в первой смене через 2 ч после обеденного перерыва, второй смены - через 2,5 ч после начала работы (первая физкультурная пауза) и через 2 ч после обеденного перерыва (вторая физкультурная пауза). Комплекс физкультурной паузы состоит из 6-7 упражнений, которые выполняют в течение 10 мин.

Обеденный перерыв установлен через 3-5 ч после начала работы, а для подростков - строго через 3 ч после начала работы. Продолжительность обеденного перерыва должна составлять не менее 40 мин, для подростков - не менее 60 мин.

Функциональная музыка служит для снижения нервного напряжения (особенно при монотонных работах), ускоряет вхождение в работу, повышает работоспособность и производительность труда. Она должна легко восприниматься работающими, быть мелодичной, знакомой и любимой аудиторией (эстрадно-танцевальная, песенных жанров и народных мелодий).

4.4 Организация учебной мастерской

Эффективность трудового и профессионального обучения, количественные и качественные результаты производительного труда школьников во многом зависят от условий, в которых он организован. Определенные требования предъявляются к цехам и мастерским, к учебным цехам, участкам, пролетам на предприятиях. Основные требования при организации учебно-производственной базы следующие: правильный выбор и планировка основных и вспомогательных помещений, их окраска; санитарно-гигиеническое обеспечение; оснащение рабочих мест учащихся, позволяющее применять прогрессивные формы и методы трудового обучения с учетом современной организации производства; наличие зоны инструктажей с рабочим местом мастера производственного обучения, что дает возможность проводить инструктажи на высоком методическом уровне; применение технических средств обучения [32] .

При выборе помещения для учебной мастерской необходимо учитывать некоторые требования.

Удобнее всего учебные мастерские разместить в отдельном здании, в отдельном крыле одноэтажного здания или на первом этаже многоэтажного;

Особое значение при организации учебно-производственной базы имеет освещение помещений и рабочих поверхностей. При выборе источников света и устройстве освещения необходимо строго руководствоваться требованиями санитарных правил В помещении должно быть одно- или двухстороннее естественное освещение. Искусственное освещение может быть общим и местным, но местное применяется только в комбинации с общим. Для освещения основных учебно-производственных помещений можно использовать комбинированное или, если этого достаточно, только общее освещение. Для освещения вспомогательных помещений, как правило, необходимо общее равномерное освещение. Кроме того, в учебно-производственных помещениях и коридорах предусматривается аварийное освещение. В кабинетах теоретических занятий основной световой поток должен освещать рабочее место учащихся слева. Освещение учебно-производственных помещений обусловлено требованиями технологии. Наименьшая допустимая освещенность горизонтальных поверхностей в рабочей зоне учебно-производственных помещений измеряется на уровне 0,8 м от пола помещений и при выполнении работ по швейным профилям должна быть 400 лк - при люминесцентных лампах и 200 лк - при лампах накаливания.

Вентиляция и отопление необходимы для создания в учебно-производственных помещениях здорового микроклимата, обеспечивающего нормальную учебно-производственную деятельность. Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен 20 мЗ/ч на 1 человека. Относительная влажность воздуха может колебаться в пределах 40-60% при температуре 16-170С. Вентиляция может быть естественной (аэрация), искусственной (механической) и комбинированной. Естественная вентиляция осуществляется за счет движения воздуха при неравномерном его нагреве (конвенция). Теплый загрязненный воздух поднимается вверх и через форточки, фрамуги, фонари и другие устройства выходит наружу, а взамен поступает чистый, более холодный. В связи с этим в каждом помещении должна быть предусмотрена площадь открываемых фрамуг или форточек в размере 1/50 площади поверхности пола. Искусственная вентиляция по сравнению с естественной имеет ряд преимуществ. Она почти не зависит от внешней среды, позволяет очищать, подогревать или охлаждать, увлажнять или осушать воздух. Механическая вентиляция может быть вытяжной, приточной или комбинированной - приточно-вытяжной.

Отопление учебно-производственных помещений производится с помощью центральных и местных систем. Оно должно обеспечивать равномерную регулируемую температуру воздуха в соответствие с санитарными нормами. Наибольшее распространение получили центральные отопительные системы, где теплоносителем является вода. Достаточно широкое применение находят и комбинированные системы отопления, к которым относятся пароводяные и калориферные устройства. В последние годы все более широко внедряется кондиционирование, которое обеспечивает помещение воздухом, не только подогретым до нужной температуры, но и одновременно очищенным, увлажненным, быстро циркулирующим. Температурный режим должен быть летом не выше 20-22 0С, зимой – 16-18 0С выше нуля;

Уровень шума во всех случаях расположения учебных цехов, участков, пролетов не должен превышать 70 дБ. Недопустимы высокочастотная вибрация и наличие токсичных веществ в воздухе.

Общая площадь помещений должна определяться в соответствии с нормами площади на одного взрослого рабочего той профессии, по которой организуется трудовое, профессиональное обучение и производительный труд учащихся. При этом норма площади на одного учащегося увеличивается не менее чем на 25-40% по сравнению с нормой на одного взрослого рабочего той же профессии. Колеблется эта норма в пересчете на одного учащегося в пределах от 4 до 12 м2 в зависимости от профиля профессионального обучения. При расчете общей площади нужно предусмотреть площадь для рабочего места мастера, которая в 1,5-2 раза превышает площадь на одного учащегося; площади для умывальников, для установки питьевых баков, шкафов для хранения верхней, специальной одежды и хозинвентаря, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям. Учебный участок, предназначенный для трудовой подготовки школьников, должен иметь кабинет для проведения теоретических занятий, учебный цех и мастерскую, подсобные помещения для хранения учебного оборудования, инструментов, полуфабрикатов и готовой продукции. Площадь кабинета для теоретических занятии должна быть неменее 60 м2, площадь подсобных помещений - 15-18 м2, размеры цеха или мастерской определяются санитарно-гигиеническими нормами для помещений в соответствии с профилем подготовки.

К помещению должно быть подведено трехфазное электроснабжение; должно применяться напряжение не выше 380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали трансформатора или не выше 220 В переменного тока при изолированной нейтрали и постоянного тока, для местного освещения напряжение источников света не должно превышать 42 В. Поверхность пола должна быть из электроизоляционных материалов.

Поверхность стен, столов, оборудования должно быть цвета не утомляющего зрение, в соответствии с рекомендациями, данными в приложении К. Потолки должны иметь эмульсионное и силикатное покрытие, а стены масляное; применение масляных покрытий согласовывается с пожарной инспекцией. Поверхность потолков и стен должна быть гладкой и матовой, во избежание появления бликов [32].

Организация рабочей зоны учащихся в учебных мастерских швейного профиля. Зоной работы учащихся являются: места для выполнения ручных работ, места расположения универсальных специальных машин, полуавтоматов, утюжильных рабочих мест и прессов, а также места расположения манекенов, кронштейнов, шкафов для хранения полуфабрикатов и готовой продукции.

Оборудование рабочей зоны учащихся:

Универсальные машины – из расчета по 1 единице на каждого учащегося и две резервные машины.

Специальные машины 51-А класса – 2 единицы.

Все остальные машины, в том числе полуавтоматы, по 1 единице на 15 учащихся.

Утюжильные рабочие места – одно на 5 учащихся, не считая пресса. При выборе марки пресса необходимо учитывать, чтобы он имел систему индивидуальной подачи пара.

В учебной мастерской ряд универсальных машин удобнее всего располагать вдоль стен с оконными проемами, естественный свет на платформу машины должен падать слева. Утюжильные столы устанавливают вплотную у глухой стены. В той же зоне удобно расположить пресс, петельные, пуговичные полуавтоматы. Кронштейны располагают в зоне мастера и в зоне утюжильных работ. Все универсальное, специальное оборудование, прессы необходимо устанавливать на расстоянии 500 мм от стен, чтобы можно было производить ремонтные работы.

При создании учебного кабинета необходимо учитывать общие производственно-технические, педагогические, санитарно-гигиенические и эстетические требования.

Учебные кабинеты создаются на 20 – 30 человек и располагаются в просторных, сухих помещениях с высотой потолков 3,25 метра. Общая пло-щадь учебного кабинета определяется необходимостью обеспечить каждому учащемуся рабочее место, расположить оборудование общего пользования.

Стены помещения должны быть гладкими, потолки – горизонтальными, полы – тёплыми, нескользкими. Все конструкции – огнестойкие, звукопоглощающие. Покрытие полов металлический плиткой или цементом исключается.

Освещение учебного кабинета должно быть равномерным и определяться естественным и искусственным источниками света. Уровень освещенности – от 100 до 400 люкс. При недостаче естественного и искусственного освещения применяется смешанное (естественное и искусственное). В качестве источников света применяются лампы рассеянного света.

Окраска помещений должна отвечать современным требованиям технической эстетики и гигиены. При естественном освещении свет, отраженный от потолка, стен, имеет большое значение, поэтому стены окрашиваются в желто-зелёные цвета.

Температура поддерживается 14 – 16С зимой и 16 – 20С летом. Относительная влажность: 40 – 60%.

Дозированный воздухообмен – 20 м3 в час на каждого учащегося [31].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Шкутина Л.А., Шрайманова Г.С. Формирование умений и навыков инженера-педагога швейного профиля / Под ред. Проф. В.В. Егорова.- Алматы: Гылым, 2000. 127 с.

Иванченко Н.С. Технология швейного производства. – М.: Высшая школа, 1989.

Текстильная промышленность Республики Казахстан получит государственную поддержку // Профессионал №72 ,12.05.2005

Мучник В.С. Технологическая революция преобразит производство // ЭКО, 1979. №2.

Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика.- Екатеринбург: Деловая книга, 1996.

Выбор методов обучения в средней школе. / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.: Педагогика, 1981.

Педагогическая энциклопедия, 1929.

Данилов М.А. К вопросу о методах обучения в советской школе.// Советская педагогика, 1956, №10.

Методы обучения в современной общеобразовательной школе./ Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.: Просвещение, 1985.

Скакун В.А. Преподавание курса «Организация и методика производственного обучения». – М.: Высшая школа, 1990.

Педагогика./ под ред. И.П. Подласого - М.: Владос, 1999.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.

Дидактика средней школы. /Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е изд. М., 1982.

Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса: Учеб. пособие для слушателей ФПК директоров школ и студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.

Махмутов М.И. Современный урок. - М.: Просвещение, 1985.

Паламарчук В.Ф., Паламарчук В.И. Пути учебного познания.// Педагогика, 1991. №3

Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. - М., 1977. - Гл. 1.

Яковлев Н.М., Сохор A.M. Методика и техника урока. - М., 1985.

Выбор методов обучения в средней школе. / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.: Педагогика, 1981.

Педагогическая энциклопедия, 1965.

Орлов В.И. Знания, умения и навыки учащихся. // Педагогика, 1998. №2

Беляева А.П., Штак Н.Г. Методика систематизации знаний, умений и навыков в содержании профессионально-технического образования. – М.: Высшая школа, 1979.

Климов Е.А. Основы психологии. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997.

Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного обучения. – М.: Высшая школа, 1988.

Платонов К.К., Голубев Г.Г. "Психология". – М.: "Высшая школа", 1977.

Общая психология. / Под ред. В.В. Богоявленского и дрю – М., 1981.

Орлов В.И. Знания, умения и навыки учащихся // Педагогика, 1988. №2.

Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М.: Высшая школа, 1991.

Кабанова-Миллер Е.Н. Формирование приемов умстввенной деятельности и умственное развитие учащихся. - Москва, 1968.

Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний.- Москва, 1975.

Панкратова В.А. Основы производственного обучения швейников: Метод. Пособие. – М.: высшая школа, 1991.

Ктиторов А.Ф. Организация производительного труда учащихся в УПК: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986.

Савостицкий А.В. Меликов В.П. Технология швейных изделий. Учебник для вузов. - М., Легкая индустрия, 2000

Швея. Портной легкой женской одежды. Учебное пособие для учащихся лицеев и средних профессионально-технических училищ. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001

Назарова А.Н., Савостицкий А.В. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. Учебник для вузов. М., Легкая индустрия, 1975.

Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. 3-е изд., перераб. и доп. – М.; Высш. шк., 1985. – 319с., ил.

Беспалько В.П. Педагогическое обеспечение государственного стандарта образования. – М.,1994.

Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1977.

Справочник мастера производственного обучения / Ю.А. Якуба, А.В.Елистратов, О.Ю.Куракса, С.В.Куракса; Под ред. Ю.А.Якубы.-М.: Издательский центр «Академия», 1999.

Закон об охране труда в Республике Казажстан. Ст. 1,2

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения». Астана 1999

Труханова А.Т., Исаев В.В., Рейнова Е.В. Основы швейного производства: Учеб. пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1989.

Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. – М.: Легпробытиздат, 1991.