Описание собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе.

Мы живем в век научно-технической революции, и жизнь во всех ее

проявлениях становится разнообразнее и сложнее; она требует от человека не

шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. Человеку с творческим складом ума легче не только сменить профессию, но и найти творческую «изюминку» в любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой производительности труда. Сегодня к личности выпускника школы предъявляются высокие требования, он должен быть:

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Об этом говорится в Федеральном государственном стандарте.

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться.

Людей неинтересных в мире нет,

Их судьбы – как истории планет.

У каждой все особое, свое,

И нет планет, похожих на нее.

Е. А. Евтушенко

В этих словах есть определенная программа для педагогов. Действительно, потенциальная одаренность таится в каждом человеке. И любой ребенок, с которым мы работаем, неповторим. Раскрытие способностей каждого ученика - важнейшая задача современной школы. Исходя из этого, я и веду свою работу. Полагаю, что развитие творческих способностей учащихся должно быть важнейшим направлением нашей работы.

Успешность решения этой задачи связана с созданием условий для проявления творческой активности учащихся. В связи с этим перед учителем встает задача: создать ученикам условия для раскрытия их творческих возможностей.

Самостоятельный подход к решению сложных педагогических задач позволяет мне уйти от шаблона к творческому разнообразию, прогнозировать результаты успехов детей. Система моей работы основана на принципах развивающего обучения:

научности,

наглядности,

доступности,

системности,

сознательности и активности,

связи теории с практикой.

Эта система направлена на создание условий для развития познавательной

активности учащихся в процессе обучения биологии, поэтому в основе методологической основы системы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Педагогическая проблема, над которой я работаю - формирование единства личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы, сознательности и активности обучающихся в целостном педагогическом процессе для успешного освоения ими программ предпрофильного и профильного обучения по биологии, и их профессионального самоопределения в учебные заведения биологической направленности.

Целью моей методической системы является создание условий для повышения профессиональной компетентности в области проектирования учебного процесса в контексте ФГОС.

Задачи, которые я перед собой ставлю:

1. Создать условия для формирования и оптимального развития познавательных, исследовательских и творческих способностей учащихся с учетом индивидуальных особенностей в условиях адаптивной школы.

2. Внедрить систему внеурочных занятий по предмету для формирования

профессиональных интересов учащихся и развития практической

направленности предмета.

3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми.

4. Оценивать эффективность используемых форм, методов и средств через

различные формы контроля и диагностику состояния различных видов

деятельности обучающихся.

5. Формировать мотивационную готовность учащихся к профильному обучению;

6. Повышать собственный научный уровень в области преподавания биологии, продолжать работу по совершенствованию ведущих подходов к обучению биологии, пополняя накопленный методический и дидактический материал.

В своей педагогической деятельности я использую такую схему воспитания у учащихся увлечения учебным предметом «Биология»:

От любопытства к удивлению

От удивления к активной любознательности и стремлению узнать

К прочному знанию и научному поиску

В моей методической системе применяются словесные, наглядные и

практические методы, а также ИКТ. Для организации процесса обучения мною используются компьютеры, интерактивная доска, CD, таблицы, пособия, стенды, коллекции, гербарии, муляжи, натуральные объекты.

Условиями реализации разработанной мною методической системы

являются: в кабинете собраны мультимедийные учебные пособия, методическая и научно-познавательная литература.

Наиболее применяемы в моей системе технологии: ИКТ; проектного,

проблемного и разноуровнего обучения; игровые; критического мышления;

технология обучения в сотрудничестве.

Организационными формами моей методической системы являются: урок -

проект, урок - игра, урок-экскурсия, урок-практикум, элективные курсы,

внеклассная работа, внеурочная работа.

Моя методическая система представлена совокупностью следующих

компонентов:

I. Мотивационно-целевой компонент.

Цель моей деятельности в рамках методической системы сводится к

включению в процесс обучения современных образовательных технологий

формирующих и развивающих у обучающихся универсальных учебных действий. Данный компонент обеспечивает формулирование цели, её диагностируемость. Создаёт условия для формирования целостной системы знаний по предмету. Повышает позитивное отношение к учёбе.

Определяю для себя уровни усвоения учебной информации. Установление

уровней усвоения знаний в диагностике важно потому, что эти уровни оказывают влияние на качество мышления, его шаблонность или нестереотипность, оригинальность.

II. Содержательный компонент системы.

Определяется федеральным государственным образовательным стандартом и направлен на формирование теоретических и практических знаний у учащихся по биологии.

Содержание предмета модифицирую исходя из того в рамках какой технологии выстраиваю конкретный урок или тему. Осуществляю дифференцированный подход к содержанию, учитывая уровень обучения (базовый или профильный). Анализирую программу и учебно-методический комплект с целью выявления тем, при изучении которых можно использовать технологию проблемного обучения. При анализе обращаю внимание на возрастные особенности учащихся. Процесс обучения и отбор содержания материала на уроках выстраиваю от простого к сложному, от

постановки проблемы учителем до самостоятельной постановки. За основу я взяла методику проблематизации Л. И. Лернера, в которой выделено четыре уровня проблемности:

1. Учитель ставит проблему и сам её решает при активном слушании и

обсуждении учениками;

2. Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под его руководством находят решение;

3. Учитель направляет ученика на самостоятельные поиски путей решения

(частично-поисковый метод). Открывается огромный простор для

размышлений;

4. Ученик ставит проблему, а учитель помогает её решить. У ученика

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.

III. Инструментально-технологический компонент.

Включает в себя совокупность технологий, методов и приёмов моей

педагогической деятельности. Для достижения поставленной цели использую

систему методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес детей к самостоятельному процессу познания.

В основе проектной технологии лежит рефлексивно-деятельностная парадигма, которая предполагает активные действия учащихся, обязательную рефлексию, что приводит к осознанному пониманию проблем, способствует саморазвитию.

Системно-деятельностный подход обуславливает и набор методов обучения:

1. Коммуникативные (диалог, метод проектов, презентации).

2. Проблемно-поисковый (проблемное изложение, учебная дискуссия).

3. Исследовательский метод.

4. Проектный метод.

5. Частично-поисковый, или эвристический метод.

При использовании проблемно-поискового, проектного и исследовательского метода учебный процесс организую путём применения системы теоретических и практических исследовательских заданий, характеризующихся высоким уровнем проблемности. При достаточном уровне подготовки учеников использую вопросы, задачи, не имеющие однозначного решения, при этом главным для меня является умение учеников выдвигать гипотезы и защищать их.

IV. Организационный компонент.

Наибольшее внимание уделяется тем формам организации познавательной

деятельности, методам обучения, при использовании которых учащиеся становятся активными участниками урока, организуется беседа, диалог «учитель-ученик», «ученик-ученик»

Включает в себя формы организации учебного процесса:

1. Урочная работа.

Достижение цели моей методической системы возможно только в условиях

развивающего обучения через конкретизацию задач, которые приходится

постоянно решать в процессе проведения и подготовки урока. Для себя я выделила следующие аспекты успешного урока биологии:

Формирование предметной компетенции - показать учащимся значимость биологических знаний, возможность их применения в повседневной жизни, помочь увидеть взаимосвязи, соединяющие разрозненные факты в целостную систему. Я пытаюсь найти такой подход, который задевает не только ум, но и душу ученика, помогает понять себя и окружающий мир, осознать высочайшую ценность жизни.

Развитие познавательной активности и самостоятельности – не давать

знания в готовом виде, а научить самостоятельно их добывать. Для этого в

каждом ребёнке я стараюсь разбудить природную любознательность,

сформировать общие учебные умения и создать условия для саморазвития,

постоянно стимулируя познавательную активность и самостоятельность

учащихся.

информацией: анализировать и систематизировать её, находить скрытые

составляющие, критически оценивать, обобщать, творчески перерабатывать. В этом направлении большие возможности даёт работа с учебником и учебным текстом. Впервые к работе с учебником биологии школьники преступают в 5 классе. Многие дети этого возраста не умеют бегло и осмысленно читать учебные тексты, поэтому я сразу же начинаю уделять внимание формированию умений и навыков самостоятельной работы с учебником:

находить нужную информацию в оглавлении;

выделять в тексте главную мысль;

объяснять, почему текст имеет то или иное название;

кратко излагать содержание текста;

обращать внимание на выделения внутри текста и составлять список ключевых слов.

При работе с текстом учебника предлагаю детям составить кластер.

В качестве учебных текстов использую задания 2 части ОГЭ и ЕГЭ по биологии.

Кроме работы с учебными текстами и учебником, словарями и энциклопедиями на уроках использую отрывки из научно-популярных и художественных произведений. Такая литература позволяет затронуть эмоциональную сферу ребёнка, способствует формированию положительных качеств личности.

затруднения, использование нестандартных вопросов, проблемных задач.

Развитие творческих способностей – стимулировать творческую активность учеников, создать условия для разных её проявлений: пусть фантазируют, изобретают, сочиняют, рисуют, изображают, решают творческие задачи, выдвигают оригинальные идеи, находят нестандартные решения и способы деятельности.

Формирование коммуникативной компетентности и толерантности – учу слышать и понимать друг друга, с уважение относиться к любому мнению, к любой точке зрения. Моим детям на уроке не страшно ошибиться, хотя порой они выдвигают нелепые идеи и предположения.

Формирование рефлексивных качеств - развитие способностей личности к самоанализу и самокоррекции.

Разнообразие учебной деятельности – чередование разных форм

деятельности и обязательно в каждом уроке должна быть своя «изюминка».

Разрабатывая любой урок, я всегда помню высказывание Ш.А Амонашвили:

«Надо прогнать с уроков бога сна Морфея и чаще приглашать бога смеха

Момуса». Однообразие и скука враги творчества.

Для более полной реализации принципов своей педагогической деятельности

на разных этапах урока применяю современные образовательные технологии - проектного и развивающего обучения, информационные, проблемные и здоровьесберегающие.

Использование разнообразных форм обучения не только усиливает

профессиональную направленность преподавания курса биологии, но и

существенно обогащает сам процесс преподавания этих предметов. Основными формами организации обучения школьников в моей педагогической деятельности являются:

семинары (индивидуальная работа);

практические занятия (коллективная работа);

исследовательские уроки (индивидуальная работа);

проблемно- лабораторные занятия (групповая работа);

урок-практикум по решению биологических задач;

урок-лекция;

урок-экскурсия;

урок-зачёт.

2. Внеурочная работа.

Во внеурочной работе стараюсь использовать как можно больше различных

форм деятельности, тем самым, привлекая к дополнительному биологическому образованию и биологическому образованию максимальное количество учащихся.

При организации и реализации внеурочной работы использую проблемную и проектную технологии. Теоретические знания, полученные на уроках биологии, приобретают практическое значение, реализуются в нестандартных ситуациях.

Содержание программ внеурочной работы предполагает также большую работу по формированию метапредметных компетенций – основ читательской компетенции, навыков работы с информацией, опыт проектной деятельности, универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Внеурочная работа – деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и имеют следующие важные особенности:

цели и задачи этого вида деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

учебно-исследовательская деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

организация исследовательских работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. При этом могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия.

Организация массовой работы школьников над проектами позволяет существенно дополнить усилия учителей по формированию универсальных учебных действий на уроках по базовым дисциплинам. Кроме того, работа над проектами позволяет:

обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения,

научиться применять полученные знания,

организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.

Принципы организации научно-исследовательской деятельности на ступени основного общего образования:

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;

- структура учебно-исследовательской деятельности включает компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;

- компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация;

- научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития умственной деятельности, так как школьники учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее и делать обобщения, переносить известные приемы в нестандартные ситуации, находить пути их решения.

Происходит развитие не только практических умений организации научно-исследовательской деятельности учащихся, но и общеучебных умений.

Итогами исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования и сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего исследования, написание исследовательской работы, реферата, проекта и последующее выступление учащихся на научно-практических конференциях различных уровней.

Сильной стороной программ по реализации внеурочной работы является их актуальность и практическая направленность. Она вооружает обучающихся знаниями, которые помогут им в повседневной жизни, их самоопределению по дальнейшему обучению в профильных классах.

2.1. Внеурочная деятельность.

Мною разработаны программы внеурочной деятельности для 5-8 классов «Основы научной деятельности», «Экология животных», «Культура здорового образа» все эти курсы являются пропедевтическими для обучения в профильных медицинских 10-11 классах.

Основной целью программ внеурочной деятельности является: знакомство школьников с теорией и практикой организации научно-исследовательской работы, способствующей становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности в связи с содержанием учебных предметов «Биология» как на уроках, так и во внеурочной среде.

Задачи:

систематизировать представление обучающихся об научной исследовательской деятельности через овладение основными понятиями;

сформировать основы практических умений организации научно-исследовательской работы;

развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования;

совершенствовать умение поиска информации из разных источников;

формировать культуру публичного выступления;

оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских работ и подготовке выступлений на научно-практических конференциях.

2.2. Факультативы.

Позволяют более чётко реализовать этапы процесса проблематизации и перевода проблем в задачи, так как учащиеся посещающие факультатив обладают высокими учебными возможностями. Я в системе веду факультативные курсы. Мною разработаны и апробированы курсы:

1. Основы медицинских знаний 9 класс;

2. Культура здоровья человека 8 класс;

3. Основы проектной деятельности 10-11 классы;

4. Основы экологии 11 класс;

5. Индивидуальный проект 9 класс;

6. Летняя школа «Микробиологии» 10 класс;

7. Загадочный мир биологии 5-6 классы;

8. Кружок «Юный эколог» 7 класс.

Все программы факультативных курсов прошли экспертизу на

школьном педагогическом совете.

Основной целью программ факультативных занятий является привлечение школьников старших классов, интересующихся проблемами современной биологии, к более серьезным занятиям наукой посредством создания среды интенсивного интеллектуального общения, углубление знаний по биологии, подготовка к обучению в профильном медицинском классе.

2.3. Профильные классы.

С 2010-2011 учебного года стала преподавать биологию в профильных 10-11 классах. Программа профильного обучения биологии составлена на основе федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования на углубленном уровне. Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:

Т ак профильный предмет биология изучается в расширенном варианте. Вместо 1 часа преподается в количестве 3-х часов. Содержание основных разделов по этим предметам расширено и носит углубленный характер, учитываются требования программ для поступающих в ВУЗы биологической направленности. Обучение биологии в 10-11 классах ведется по авторской программе среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы профильный уровень, разработанной авторами А.В. Теремов, Р.А Петросова. Мною разработаны рабочие программы для 10-11 классов по профильному обучению биологии. Основные формы организации уроков приближены к вузовским: лекции, семинары, зачеты, лабораторные занятия. Большое время отводится формированию экспериментальных умений, то есть лабораторным занятиям. Ребята решают биологические задачи, работают над рефератами, выполняют творческие работы, тематические тесты. Особое внимание отводится решению заданий по материалам ЕГЭ - это консультации по подготовке к итоговой аттестации, обучающие и контрольные тестирования.

ак профильный предмет биология изучается в расширенном варианте. Вместо 1 часа преподается в количестве 3-х часов. Содержание основных разделов по этим предметам расширено и носит углубленный характер, учитываются требования программ для поступающих в ВУЗы биологической направленности. Обучение биологии в 10-11 классах ведется по авторской программе среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы профильный уровень, разработанной авторами А.В. Теремов, Р.А Петросова. Мною разработаны рабочие программы для 10-11 классов по профильному обучению биологии. Основные формы организации уроков приближены к вузовским: лекции, семинары, зачеты, лабораторные занятия. Большое время отводится формированию экспериментальных умений, то есть лабораторным занятиям. Ребята решают биологические задачи, работают над рефератами, выполняют творческие работы, тематические тесты. Особое внимание отводится решению заданий по материалам ЕГЭ - это консультации по подготовке к итоговой аттестации, обучающие и контрольные тестирования.

Д

ля качественной подготовки учащихся 10-11 медицинских классов заключен договор с Комсомольским-на-Амуре медицинским колледжем, согласованы учебные планы, внесены изменения, необходимые для освоения профессии медика. Один раз в неделю учащиеся медицинского класса посещают занятия в медицинском колледже, где им преподают элективные курсы «Анатомия и физиология человека», «Латинский язык», «Фармакология», ознакомительный курс «Введение в специальность», который позволяет понять особенности будущей профессии, ведется на базах практики. На занятиях в медицинском колледже изучают не только теоретические вопросы, на практических занятиях учатся некоторым медицинским манипуляциям: измерять давление, пульс, делать внутримышечную инъекцию, накладывать жгут, повязку, осуществлять, приемы неотложной помощи.

ля качественной подготовки учащихся 10-11 медицинских классов заключен договор с Комсомольским-на-Амуре медицинским колледжем, согласованы учебные планы, внесены изменения, необходимые для освоения профессии медика. Один раз в неделю учащиеся медицинского класса посещают занятия в медицинском колледже, где им преподают элективные курсы «Анатомия и физиология человека», «Латинский язык», «Фармакология», ознакомительный курс «Введение в специальность», который позволяет понять особенности будущей профессии, ведется на базах практики. На занятиях в медицинском колледже изучают не только теоретические вопросы, на практических занятиях учатся некоторым медицинским манипуляциям: измерять давление, пульс, делать внутримышечную инъекцию, накладывать жгут, повязку, осуществлять, приемы неотложной помощи.

В ыбор учреждений основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и др.).

ыбор учреждений основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и др.).

В Сетевое взаимодействие с учреждениями нашей модели сетевого взаимодействия профильное обучение учащихся школы осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных учреждений.

Комсомольский – на - Амуре медицинский колледж;

ВУЗ города - АмГПГУ и КнАГТУ

Государственное учреждение центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре;

Эколого-биологический центр

Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр (Комсомольский филиал);

- учреждения здравоохранения - больницы, лаборатории

- химическая лаборатория КнААПО

Воспитательная работа в профильном классе имеет также свои особенности, они связаны с профильной, профессиональной направленностью. В своей работе я использую разнообразные формы и методы воспитательной работы – знакомлю учащихся с деятельностью городских больниц, провожу экскурсии в медицинские учреждения, химические лаборатории заводов КНААПО и Роснефть, клинические лаборатории, встречи с врачами, медсестрами. По- новому строятся отношения школы и родителей, которые больше интересуются, вникают, участвуют в школьной жизни детей, помогают в решении вопросов: организация по организации поездок в учебные заведения, участие в исследовательской работе своих детей.

Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ.

Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.

Следующая особенность обучения в профильном медицинском классе - это выполнение проектной или исследовательской работы, социально – значимая деятельность. В течение года каждый учащийся работает над исследовательским проектом, с результатами которого выступает на школьной научно-практической конференции. С наиболее интересными и качественно выполненными проектами учащиеся выступают на городских конференциях, участвуют в олимпиадах по экологии, городских и краевых этапах конкурса «Юных исследователей окружающей среды» и «Будущее Хабаровского края в надежных руках» и других.

Оценивать эффективность используемых форм, методов и средств через различные формы контроля и диагностику состояния различных видов деятельности обучающихся.

Учащиеся профильных классов имеют высокие результаты в ходе итоговой аттестации, являются победителями и призерами различных конкурсов, олимпиад, имеют высокий процент поступления в ВУЗы и ССУЗы профильной направленности.

V. Рефлексивно-оценочный компонент.

Рефлексия помогает ученикам оценить свои возможности, лучше понять себя, осознать трудности. Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека, которые потребуются ему в жизни, чтобы не чувствовать себя изгоем.

1. Самостоятельность. Ребенок сам анализирует, осознаёт свои

возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру

активности и ответственности в своей деятельности.

2. Предприимчивость. Ребенок осознаёт, что он может предпринять здесь и

сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а

оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые

цели и задачи и успешно решает их.

3. Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в

любых ситуациях более эффективно.

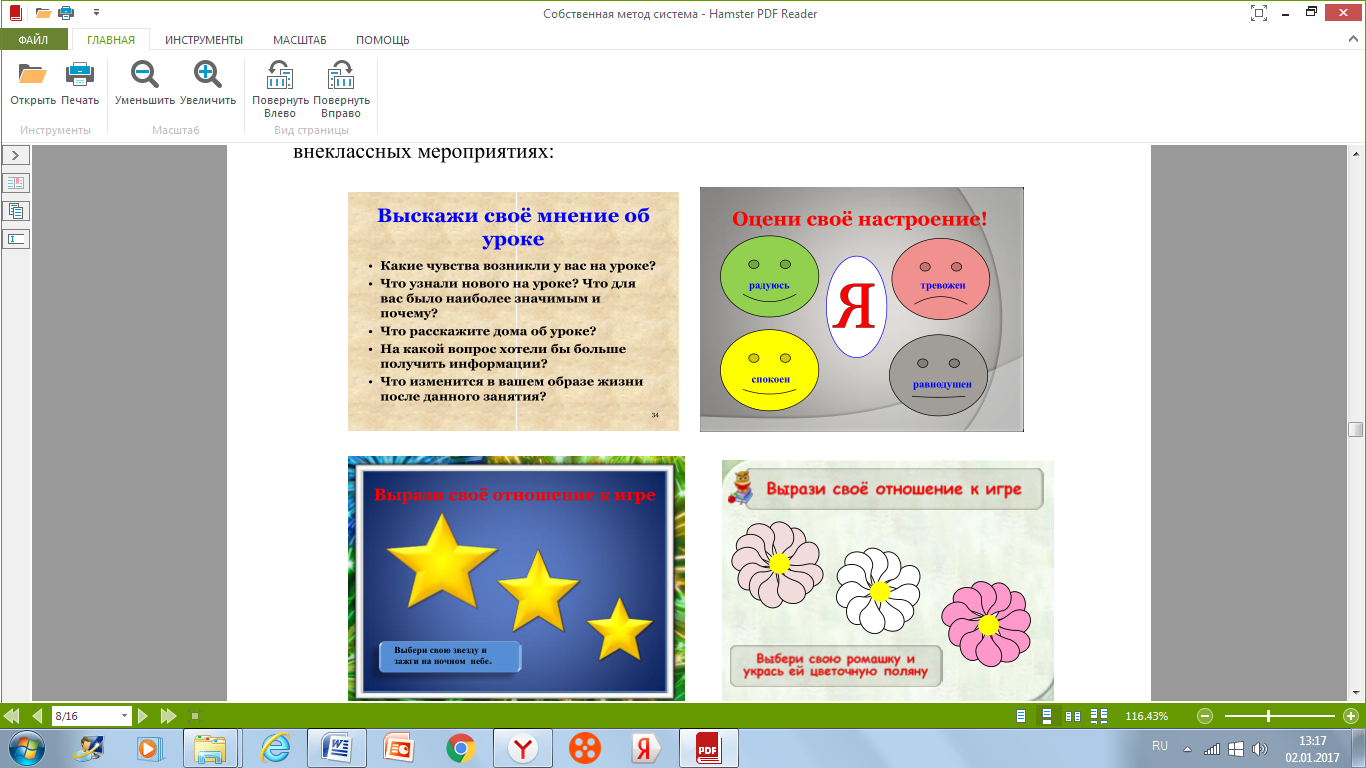

Рефлексивный компонент на уроке может выглядеть по разному.

1. Это может быть короткая беседа в конце урока:

Чем мы сегодня занимались?

Что мы для этого делали?

Что у нас получилось хорошо?

Что нам пока не удается?

Что узнали нового на уроке?

Какая информация урока наиболее важна для тебя?

Что расскажите дома об уроке?

На какой вопрос хотели бы получить больше информации?

2. Если на доске перед уроком были записаны цели, то вопросы могут быть

иными.

Что мы делали для достижения поставленных целей?

Довольны ли мы результатом?

Можно ли это было сделать иначе?

Какой вариант лучше?

Где нам пригодится это умение?

3. Можно попросить учеников закончить некоторые из предложений.

А вы знаете, что сегодня на уроке я…

Больше всего мне понравилось…

Самым интересным сегодня на уроке было…

Самым сложным для меня сегодня было…

Сегодня на уроке я почувствовал…

Сегодня я понял…

Сегодня я научился…

Сегодня я задумался…

Сегодняшний урок показал мне…

На будущее мне надо иметь в виду…

Школьникам рефлексия помогает выбрать наилучший путь достижения цели,

эффективно действуя не только в учебных, но и жизненных ситуациях.

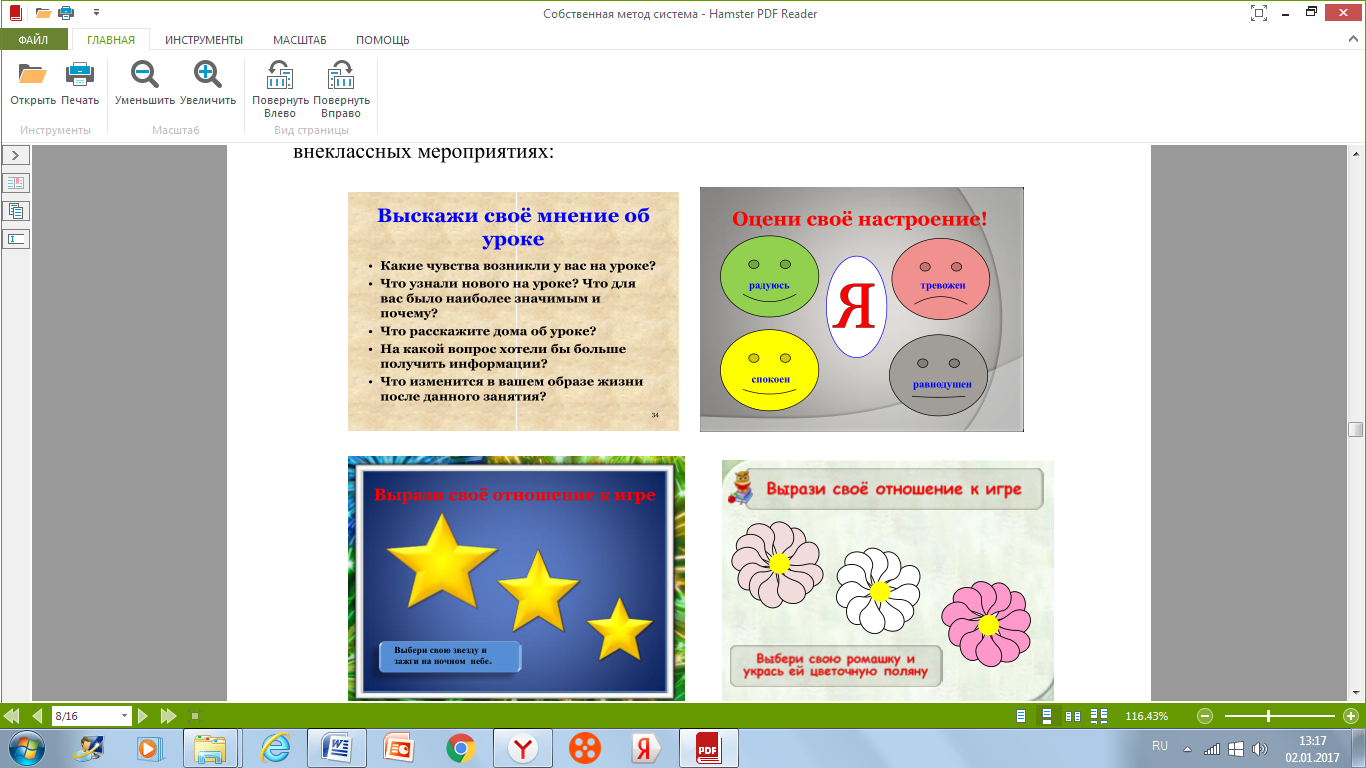

Вот некоторые примеры форм рефлексии, которые я использую на уроках и

внеклассных мероприятиях:

Рефлексивно-оценочный компонент позволяет оценить результаты

деятельности учителя и ученика. На определённом этапе обучения проходит чёткая система диагностики и оценивания, стимулирующая стремление к личностному росту и познавательной деятельности. В своей практической деятельности применяю определённые формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки (наблюдение, беседы, экспертные оценки педагогов по другим предметам, анализ творческих и исследовательских работ, результаты выполнения диагностических заданий, анкетирование, тестирование в форме ЕГЭ, ОГЭ).

Оценивать результаты работы нужно не только по внешним количественным показателям, но и по личностным достижениям учащихся.

Мониторинг ключевых компетенций позволяет решать задачи разного порядка:

познавательные способности ученика, его интеллектуальную мобильность,

повышает комфортность процесса обучения. Умения позволяют решать

любые возникающие проблемы в учебной деятельности, в коммуникации и

т.д., а значит, снимать напряженность, повышать мотивацию.

эффективность и результативность работы, напрямую влияет на качество

образования, обеспечивает личностный рост каждого ученика.

подготовить мобильную, адаптированную личность, способную к

непрерывному самообразованию.

Компетенция как интегральная характеристика включает в себя знания, умения, навыки, способы деятельности, эмоционально-ценностное, личностное отношение к процессу и содержанию обучения.

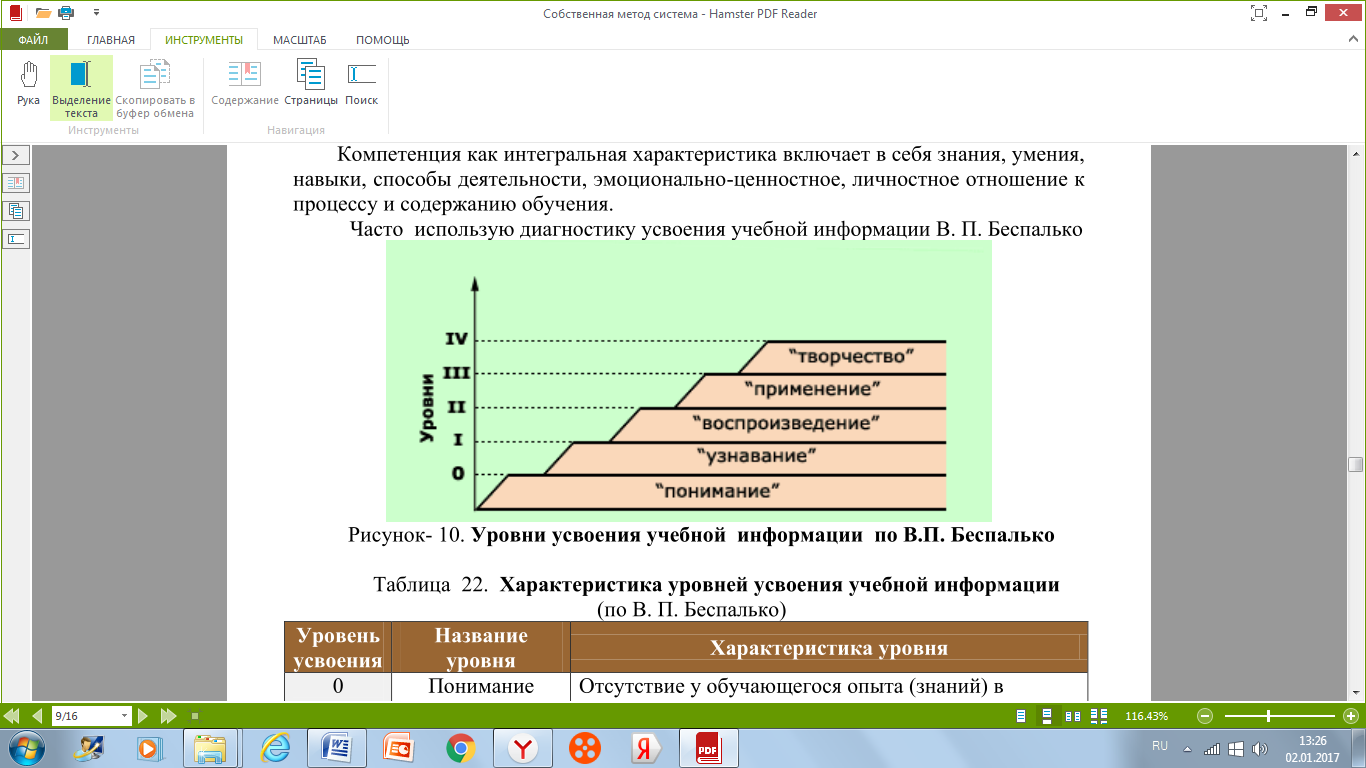

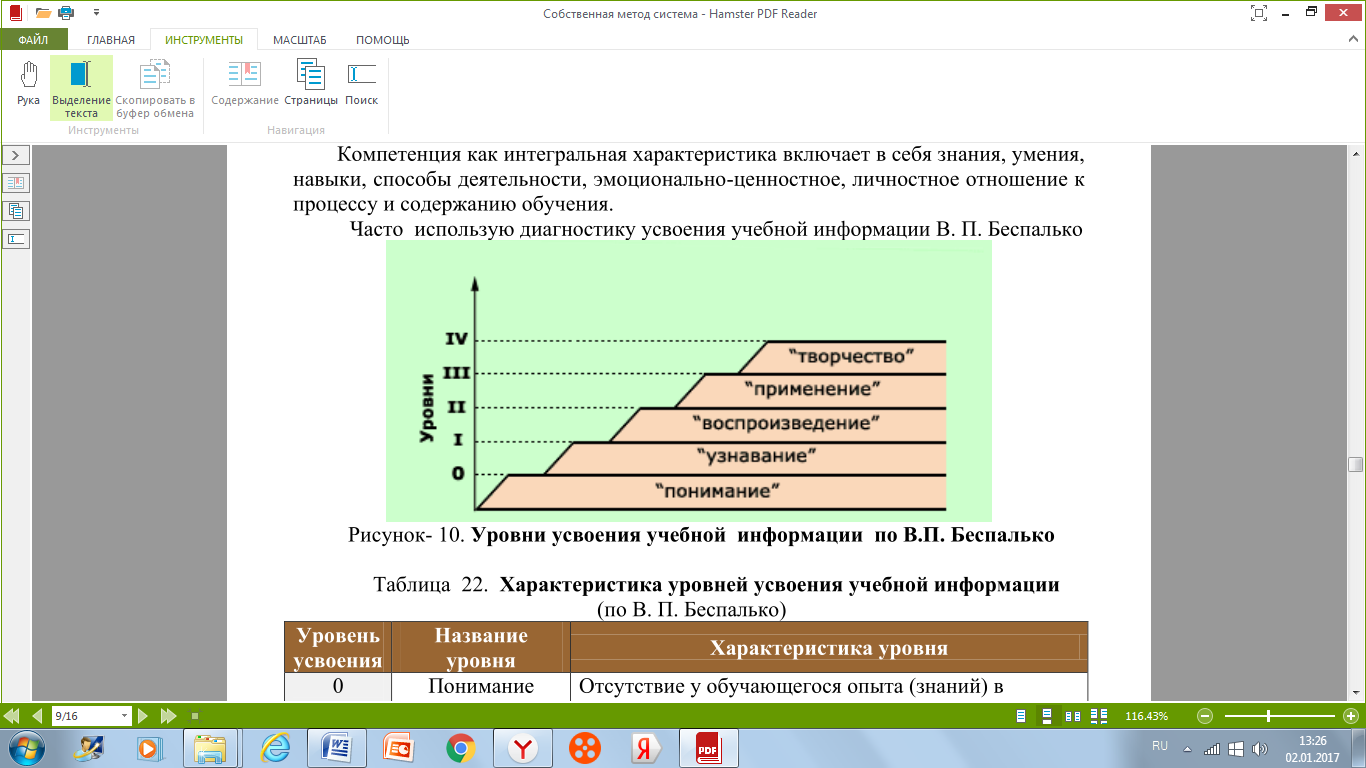

Часто использую диагностику усвоения учебной информации В. П. Беспалько.

Уровни усвоения учебной информации по В.П. Беспалько

Таблица. Характеристика уровней усвоения учебной информации

(по В. П. Беспалько)

| Уровень усвоения | Название уровня | Характеристика уровня |

| 0 (нулевой) | Понимание | Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в конкретном виде деятельности. Вместе с тем понимание свидетельствует о его способности к восприятию новой информации, т.е. о наличии обучаемости.

|

| I | Узнавание | Обучающийся выполняет каждую операцию деятельности, опираясь на описание действия, подсказку, намек (репродуктивное действие)

|

| II | Воспроизведение | Обучающийся самостоятельно воспроизводит и применяет информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях, при этом его деятельность является репродуктивной

|

| III | Применение | Способность обучающегося использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; в этом случае его действие рассматривается как продуктивное

|

| IV | Творчество | Обучающийся, действуя в известной ему сфере деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию; такие продуктивные действия считаются настоящим творчеством

|

ак профильный предмет биология изучается в расширенном варианте. Вместо 1 часа преподается в количестве 3-х часов. Содержание основных разделов по этим предметам расширено и носит углубленный характер, учитываются требования программ для поступающих в ВУЗы биологической направленности. Обучение биологии в 10-11 классах ведется по авторской программе среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы профильный уровень, разработанной авторами А.В. Теремов, Р.А Петросова. Мною разработаны рабочие программы для 10-11 классов по профильному обучению биологии. Основные формы организации уроков приближены к вузовским: лекции, семинары, зачеты, лабораторные занятия. Большое время отводится формированию экспериментальных умений, то есть лабораторным занятиям. Ребята решают биологические задачи, работают над рефератами, выполняют творческие работы, тематические тесты. Особое внимание отводится решению заданий по материалам ЕГЭ - это консультации по подготовке к итоговой аттестации, обучающие и контрольные тестирования.

ак профильный предмет биология изучается в расширенном варианте. Вместо 1 часа преподается в количестве 3-х часов. Содержание основных разделов по этим предметам расширено и носит углубленный характер, учитываются требования программ для поступающих в ВУЗы биологической направленности. Обучение биологии в 10-11 классах ведется по авторской программе среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы профильный уровень, разработанной авторами А.В. Теремов, Р.А Петросова. Мною разработаны рабочие программы для 10-11 классов по профильному обучению биологии. Основные формы организации уроков приближены к вузовским: лекции, семинары, зачеты, лабораторные занятия. Большое время отводится формированию экспериментальных умений, то есть лабораторным занятиям. Ребята решают биологические задачи, работают над рефератами, выполняют творческие работы, тематические тесты. Особое внимание отводится решению заданий по материалам ЕГЭ - это консультации по подготовке к итоговой аттестации, обучающие и контрольные тестирования.

ля качественной подготовки учащихся 10-11 медицинских классов заключен договор с Комсомольским-на-Амуре медицинским колледжем, согласованы учебные планы, внесены изменения, необходимые для освоения профессии медика. Один раз в неделю учащиеся медицинского класса посещают занятия в медицинском колледже, где им преподают элективные курсы «Анатомия и физиология человека», «Латинский язык», «Фармакология», ознакомительный курс «Введение в специальность», который позволяет понять особенности будущей профессии, ведется на базах практики. На занятиях в медицинском колледже изучают не только теоретические вопросы, на практических занятиях учатся некоторым медицинским манипуляциям: измерять давление, пульс, делать внутримышечную инъекцию, накладывать жгут, повязку, осуществлять, приемы неотложной помощи.

ля качественной подготовки учащихся 10-11 медицинских классов заключен договор с Комсомольским-на-Амуре медицинским колледжем, согласованы учебные планы, внесены изменения, необходимые для освоения профессии медика. Один раз в неделю учащиеся медицинского класса посещают занятия в медицинском колледже, где им преподают элективные курсы «Анатомия и физиология человека», «Латинский язык», «Фармакология», ознакомительный курс «Введение в специальность», который позволяет понять особенности будущей профессии, ведется на базах практики. На занятиях в медицинском колледже изучают не только теоретические вопросы, на практических занятиях учатся некоторым медицинским манипуляциям: измерять давление, пульс, делать внутримышечную инъекцию, накладывать жгут, повязку, осуществлять, приемы неотложной помощи.  ыбор учреждений основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и др.).

ыбор учреждений основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и др.).