СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1.1 Сосна как биоиндикатор чистоты воздуха 6

1.2 Влияние загрязнения воздуха на состояние лишайников. 7

2. Методика исследований 14

2.1 Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности атмосферы

2.2 Определение видового состава лишайников и степени покрытия

для оценки загрязненности атмосферы

2.3 Методика определения степени загрязнения воздуха по

состоянию пыльцы одуванчика лекарственного

3. Результаты обследования воздушного загрязнения по состоянию

биоиндикаторов 20

Выводы 26

Литература 30

Приложения 31

Введение

Проблема загрязнения природной среды - одна из глобальных проблем современного мира. В связи с интенсивным развитием промышленности и транспорта, в атмосферу, гидросферу, литосферу поступает все большее количество вредных выбросов. На земном шаре практически невозможно найти место, где бы ни присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества. Наиболее острую экологическую проблему представляет загрязнение воздуха, поскольку регулярно происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух [ 10, с 124 ].

Среди веществ, загрязняющих воздух, наибольшее значение имеет сернистый газ, галогены и их соединения, окись углерода, сероводород, аммиак, этилен. Загрязняют атмосферу также копоть, пепел, твердые частицы пыли (цемента, извести, кремния, каменного угля, металлов и их соединений).

Одним из наиболее вредных выбросов является сернистый газ. Он особенно токсичен для растений. Еще одним серьезным загрязнителем воздуха является автотранспорт, заполняющий с огромной скоростью улицы наших городов и деревень. Выбросы промышленных предприятий, продукты сжигания топлива автомобилей, продукты горения при пожарах и т.д. поступают в приземный слой атмосферы. Загрязнение воздуха приводит к уменьшению толщины озонового слоя и образованию озоновых дыр, к повышению влажности воздуха, к увеличению количества туманов в населенных пунктах и помутнению атмосферы. Все это приводит к парниковому эффекту. Атмосферные загрязнения влияют на состояние питьевых источников и состояние растительного и животного мира, на здоровье и самочувствие человека. Таким образом, проблема загрязнения воздуха является актуальной в настоящее время.

Существуют различные методики исследования уровня загрязнения воздуха. Есть инструментальные методы определения содержания в воздухе вредных примесей, которые используются государственными природоохранными организациями в целях мониторинга воздушной среды города, особенно вдоль оживленных автомагистралей. Однако такие методы очень дорогостоящи и не всегда доступны. Наиболее доступная методика оценки степени загрязнения воздуха – биоиндикация. То есть использование живых организмов: растений, лишайников в качестве индикаторов состояния воздуха. Именно живые организмы несут наибольшее количество информации об окружающей их среде обитания, так растения очень четко реагируют на состояние природной среды. Листья являются самыми чувствительными к действию атмосферных загрязнителей, как в прочем и многих других факторов. Такая чувствительность объясняется тем, что большинство важных физиологических процессов осуществляется в листе, который служит как бы центром пластичности организма. [5, с 24].

Реакция живого организма позволяет оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих биологический смысл. Видами-биоиндикаторами называют виды по наличию, состоянию или поведению которых судят об изменениях в окружающей среде или ее характерных особенностях.

Наилучшими индикаторами состояния окружающей среды являются лишайники, так как они распространены по всему земному шару и их реакция на внешние воздействия очень сильна, а собственная изменчивость незначительна по сравнению с другими организмами.

Отмеченные обстоятельства определили тему работы: «Определение чистоты воздуха методом биоиндикации ».

Цель исследования: на основании полученных в ходе исследовательской работы результатов сделать вывод о чистоте воздуха на территории села.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

Задачи:

-определение состояния хвои сосны обыкновенной, пыльцы одуванчика лекарственного для оценки загрязнённости атмосферы;

- определение видового состава лишайников и степени покрытия деревьев лишайниками;

– предложить практические рекомендации по мерам охраны на исследуемой территории.

Место проведения: лес в окрестностях села Песь; лишайники на территории села Песь.

Сроки проведения: осень-зима-весна

Объекты исследования: хвоя сосны, пыльца одуванчика, лишайники.

Предмет исследования: хвойный лес – вдоль автотрассы Ракитино - Песь (участок №1) и окраина села (участок№2); лишайники на территории села Песь, одуванчик лекарственный на территории села.

Гипотеза заключается в том, что распространение лишайников, их обилие будет неодинаковым в разных местах села; наиболее неблагоприятные условия для развития растений (Сосна обыкновенная) на участке №1, т. к. данная территория - это автомобильная трасса.

Этапы исследования

1 этап. Выбор объектов исследования.

2 этап. Сформулировать цель исследования.

3 этап. Выдвинуть гипотезу исследования.

4 этап. Сформулировать задачи исследования.

5 этап. Изучение и анализ литературы.

6 этап. Выбрать методы исследования.

7 этап. Проведение экспериментов, систематизация работы, анализ результатов.

8 этап. Написание работы. Оформление исследовательской работы.

9 этап. Составить доклад.

Новизна работы заключается в том, что в нашей школе исследованием по лишайникам и по сосне обыкновенной никто не занимался, несмотря на то, что немало интересного и полезного можно узнать о загрязнении воздуха, изучая лишайники и хвоинки сосны.

Практическая значимость заключается в том, что данное исследование может быть применено на уроках экологии и на конференции, мне кажется, что всем будет интересно знать, каким воздухом мы дышим.

1. 1 Сосна как биоиндикатор чистоты воздуха

Считается, что наиболее чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Информативным признаком определенного уровня загрязнения атмосферы является состояние хвои: изменение окраски (хлороз, пожелтение), преждевременное увядание хвои и дефолиация, время жизни, наличие некротических пятен. При этом форма и цвет некротического пятна является специфической реакцией на определенный вид загрязнения, а доля пораженной поверхности хвоинки может быть использована для количественной оценки реакции фитоиндикатора.

По данным ряда ученых при сильной степени угнетения деревьев выбросами обнаруживается дехромация хвои, уменьшаются, по сравнению с фоновыми объем и поверхность побегов, количество пар хвоинок на этих побегах. Выбор сосны обыкновенной в качестве основного вида-биоиндикатора не случаен, т.к. сосна – одна из самых чувствительных к длительному загрязнению воздуха древесных пород.

Признаки повреждения голосеменных растений при остром воздействии пороговых концентраций газов в атмосферном воздухе: двуокись серы – красно-коричневая суховершинность; двуокись азота – красно-коричневый дистальный некроз хвои и веток; озон – дистальный некроз, прекращение роста хвои; пероксиацетилнатрат – хлороз, раннее старение хвои; фториды, редкие металлы, кислотный дождь (pH

Ключевые участки для мониторинга загрязнения атмосферы могут иметь

большую площадь и выбираются в однородном по видовому составу массиве леса. [ 8, с 38].

В незагрязнённых лесных участках основная масса хвои сосны здорова, не имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зелёные пятна и некротические точки микроскопических размеров, равномерно рассеянных по всей поверхности. В загрязнённой атмосфере появляются повреждения, и снижается продолжительность жизни хвои сосны. [ 8, с 42].

1.2. Влияние загрязнения воздуха на состояние лишайников.

Лишайники способны долгое время пребывать в сухом, почти обезвоженном состоянии, когда их влажность составляет от 2 до 10% сухой массы. При этом они не погибают, а лишь приостанавливают все жизненные процессы до первого увлажнения. Погрузившись в такой «анабиоз», лишайники могут выдерживать сильное солнечное облучение,сильное нагревание и охлаждение. В связи с тем, что лишайники поглощают воду всей поверхностью тела в основном из атмосферных осадков и отчасти из водяных паров, влажность слоевищ непостоянна и зависит от влажности окружающей среды. Таким образом, поступление воды в лишайники происходит, в отличие от высших растений, по физическим, а не по физиологическим законам. Недаром слоевище лишайников часто сравнивают с фильтровальной бумагой.

Минеральные вещества в виде водных растворов поступают в слоевище лишайника из почвы, горных пород, коры деревьев. Однако гораздо большее количество химических элементов лишайники получают из атмосферы с осадками и пылью. Поглощение элементов из дождевой воды идет очень быстро и сопровождается их концентрированием. При повышении концентрации соединений металлов в воздухе резко возрастает их содержание в слоевищах лишайников, причем в накоплении металлов они далеко опережают сосудистые растения. В лесу, где осадки проходят сквозь кроны деревьев и стекают со стволов, лишайники гораздо богаче минеральными и органическими веществами, чем на открытых местах. Особенно много минеральных и органических веществ попадает в тело эпифитных лишайников, растущих на стволах деревьев. Эти растения используются для наблюдения за распространением в атмосфере более 30 элементов: лития, натрия, калия, магния, кальция, стронция, алюминия, титана, ванадия, хрома, марганца и др.

Многочисленные исследования в районах промышленных объектов, на заводских и прилегающих к ним территориях показывают прямую зависимость между загрязнением атмосферы и сокращением численности определенных видов лишайников. Особая чувствительность лишайников объясняется тем, что они не могут выделять в среду поглощенные токсические вещества, которые вызывают физиологические нарушения.

По мере приближения к источнику загрязнения слоевища лишайников становятся толстыми, компактными и почти совсем утрачивают плодовые тела. Дальнейшее загрязнение атмосферы приводит к тому, что лопасти лишайников окрашиваются в беловатый, коричневый или фиолетовый цвет, их талломы сморщиваются, и растения погибают. Изучение лишайниковой флоры в населенных пунктах и вблизи крупных промышленных объектов показывает, что состояние окружающей среды оказывает существенное влияние на развитие лишайников. По их видовому составу и встречаемости можно судить о степени загрязнения воздуха[9,с12].

Наиболее резко лишайники реагируют на диоксид серы. Концентрация диоксида серы 0,5 мг/м2 губительна для всех видов лишайников. На территориях, где средняя концентрация SОз превышает 0,3 мг/м3, лишайники практически отсутствуют. В районах со средними концентрациями от 0,3 до 0,05 мг/м3 по мере удаления от источника загрязнения сначала появляются накипные лишайники, затем листоватые (фисция, леканора, ксантория). При концентрации менее 0,05 мг/м3 появляются кустистые лишайники (уснея, алектория, анаптихия) и некоторые листоватые (лобария, пармелия).

Лишайники по-разному реагируют на загрязненность воздуха: некоторые из них не выносят даже малейшего загрязнения и погибают; другие, наоборот, живут только в городах и прочих населенных пунктах, хорошо приспособившись к соответствующим антропогенным условиям. Изучив это свойство лишайников, можно использовать их для общей оценки степени загрязненности окружающей среды, особенно атмосферного воздуха. На этой основе стало развиваться особое направление индикационной экологии — лихеноиндикация.

В самом деле, внимательный человек, гуляя в лесу, непременно заметит лишайники, растущие на стволах деревьев, — большие светло-серые пятна листоватых пармелий, мучнистые подпалины накипных лишайников, свисающие с веток редкие «бороды» уснеи, алектории и др. Все они здесь живые и нередко покрывают более половины поверхности ствола. Если пройти через какой-нибудь городской парк, то едва ли удастся обнаружить лишайники, разве только маленькие пятнышки хилых фрагментов слоевищ в трещинах коры [ 8, с 5 ].

Различия между лишайниковыми флорами естественных и культурных ландшафтов были замечены уже лихенологами прошлого столетия. Не имея тогда точных данных относительно экологических условий (климат, состав воздуха и пр.) городов, они могли только предполагать, что часть лишайников чувствительна к каким-то городским условиям, по всей вероятности, к составу воздуха. В дальнейшем было установлено, что различные виды лишайников действительно обладают разной чувствительностью. Одни растут только в естественных, не тронутых культурой ландшафтах, другие переносят умеренное влияние цивилизации, сохраняясь в небольших поселках, селах и пр., а третьи способны расти и в крупных городах, по крайней мере на их окраинах [9, с 12 ].

Видовой состав лишайников в разных частях городов (в центре, в индустриальных районах, в парках, на окраинах) оказался настолько различным, что ученые стали в пределах городов выделять так называемые «зоны лишайников». Впервые они были выделены в Стокгольме, где стали различать лишайниковую «пустыню» (центр города с сильно загрязненным воздухом и фабричные районы) — здесь лишайники почти совсем отсутствуют; зону «соревнования» (части города со средней загрязненностью воздуха) - флора лишайников бедна, виды с пониженной жизнеспособностью; «нормальную» зону (периферийные районы города), где встречаются многие виды лишайников. Позднее такие зоны были установлены и в других городах. Было также обнаружено, что в некоторых из них площадь лишайниковой «пустыни» за последние десятилетия увеличилась.

Долгое время не могли объяснить, какие именно факторы приводят к обеднению и даже исчезновению флоры лишайников в городах. В течение последних десятилетий было показано, что из компонентов загрязненного воздуха на лишайники самое отрицательное влияние оказывает двуокись серы. Экспериментально установлено, что это вещество уже в концентрации 0,08 — 0,10 мг на 1 м3 воздуха начинает вредно действовать на многие лишайники: в хлоропластах водорослевых клеток появляются бурые пятна, начинается деградация хлорофилла, плодовые тела лишайников хиреют. Концентрация SO2, равная 0,5 мг/м3, губительна для всех видов лишайников, произрастающих в естественных ландшафтах. Интересные данные были получены также методом пересадки некоторых лишайников из природных условий в городские, при этом у разных видов выявилась различная реакция на изменение условий: одни быстро вымирали, другие приспосабливались даже к отравленной среде [8, с 9 ].

Конечно, в городах на лишайники пагубно влияет не только двуокись серы, но и другие загрязнители — окислы азота, окись углерода, соединения фтора и др. Кроме того, в городах сильно изменены микроклиматические условия — здесь «суше», чем в естественных ландшафтах (примерно на 5%), теплее (в различных городах на 1—3 °С), меньше света. Лишайники предпочитают сырые местообитания, и эти условия, конечно, оказывают на них определенное влияние. И все же первый их «враг» в городах — загрязненный воздух. Теперь уже человек, который хотя бы немного знает лишайники (15—20 видов), прогуливаясь по городу, может сказать, например, что на этой аллее воздух сильно загрязнен, количество двуокиси серы в воздухе превышает 0,3 мг/м3 (лишайниковая «пустыня»), в этом парке воздух загрязнен умеренно, количество S02 колеблется между 0,05—0,2 мг/м3 (это можно установить по произрастанию на стволах некоторых выносливых по отношению к загрязнителям лишайников — ксантории, фисции, анаптихии, леканоры и др.), а здесь воздух довольно чистый — S02 менее 0,05 мг/м3 (на это указывают произрастающие на стволах виды естественной флоры — пармелии, алектории и др.) [8, с 11].

Таким образом, методы оценки загрязненности атмосферы по встречаемости лишайников основаны на следующих закономерностях.

1. Чем сильнее загрязнен воздух , тем меньше встречается в нем видов лишайников (вместо десятков может быть один-два вида).

2. Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев.

3. При повышении загрязненности воздуха исчезают первыми кустистые лишайники (растения в виде кустиков с широким плоским основанием); за ними — листоватые (растут в виде чешуек, отделяющихся от коры); последними — накипные (имеют слоевище в виде корочки, сросшейся с корой).

На основании этих закономерностей можно количественно оценить чистоту воздуха в конкретном месте.

Встречаемость лишайников в разных частях города в зависимости от среднего количества диоксида серы в воздухе

| Зоны лишайников | Район города | Концентрация диоксида серы |

| Лишайниковая пустыня» (лишайники практически отсутствуют) | Центр города и промышленные районы с сильно загрязненным воздухом | Свыше 0,3 мг/куб.м |

| «Зона угнетения» (флора бедна – фисции, леканоры, ксантории) | Районы города со средней загрязненностью | 0,05-0,3 мг/куб.м |

| «Зона нормальной жизнедеятельности» (максимальное видовое разнообразие: встречаются в том числе и кустистые виды – уснеи, анаптихии, алектории) | Периферийные районы и пригороды | Менее 0,05 мг/куб.м |

2. Методика исследований

2.1 Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности атмосферы

Методика работы. При выполнении данной работы я руководствовалась методикой, Алексеева С.Б. и Беккера А.М. [4, с 14].

Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны стоит в следующем. С нескольких боковых побегов в средней части кроны 5-10 деревьев сосны в 15–20–летнем возрасте мы отобрали 100 пар хвоинок второго и третьего года жизни.

Определив класс повреждения и продолжительность жизни хвои, можно оценить класс загрязнения воздуха по следующей таблице:

| Максимальный возраст хвои | Класс повреждения хвои на побегах 2-го года жизни |

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | I | I - II | III |

| 3 | I | II | III - IV |

| 2 | II | III | IV |

| 1 | - | IV | V - VI |

Условные обозначения класса загрязнения воздуха:

I – идеально чистый, IV – загрязнённый (“тревога”),

II – чистый, V – грязный (“опасно”),

III – относительно чистый (“норма”), VI – очень грязный (“вредно”).

Виды повреждения и усыхания хвои могут быть следующими:

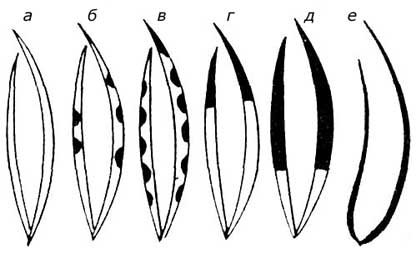

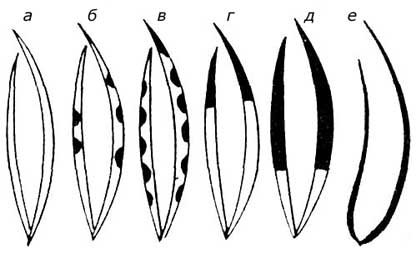

Рис. 1. Виды повреждения и усыхания хвои:

а — хвоя без пятен (КП1), нет сухих участков (КУ1);

б — хвоя с небольшим числом мелких пятен (КП2),нет сухих участков (КУ1);

в - хвоя с большим числом черных и желтых пятен (КПЗ), усох кончик 2—5 мм (КУ2);

г - усохла треть хвои (КУЗ);

д - усохло более половины длины хвои (КУ4);

е — вся хвоя желтая и сухая (КУ4);

КП - класс повреждения (некрозы);

КУ — класс усыхания хвои

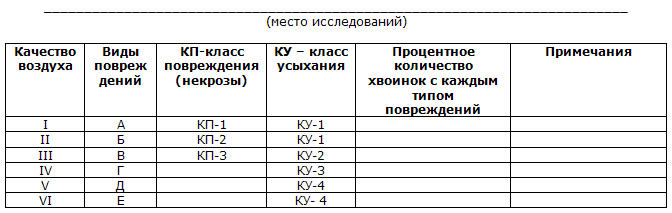

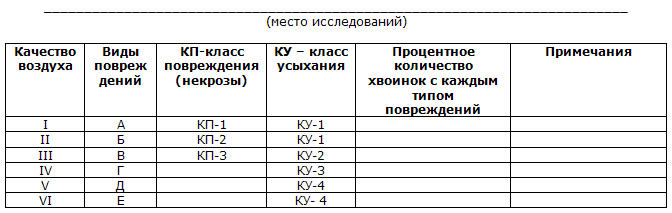

По результатам исследований заполняется итоговая таблица.

Для проведения исследования я подобрала два участка сосновых насаждений, располагающихся как в условиях сильного загрязнения (возле автодороги и железной дороги), так и на мало загрязняемой территории на удаленном расстоянии от источников загрязнения.

По краю дороги (участок №1) выбрала пять сосен примерно пятнадцати - двадцатилетнего возраста. С боковых побегов кроны сосен собрала хвоинки второго и третьего года жизни. Общее количество пар хвоинок 100 штук. Сложила их в пронумерованный пакет. В кабинете хвоинки рассмотрела под лупой и разложила на три группы по классу усыхания и повреждений. Первая группа - неповреждённая хвоя, вторая - хвоя с пятнами, и третья группа - хвоя с признаками усыхания, подсчитала количество хвоинок в каждой группе и занесла в таблицу№1.

По этой же схеме собрала и осмотрела хвоинки, собранные на участке №2 – это окраина села. Все данные занесла в таблицу №2. Затем данные сравнила между собой и составила заключение о степени повреждения хвои сосен с исследуемых участков.

2. 2 Методика определения степени загрязнения воздуха по лишайникам.

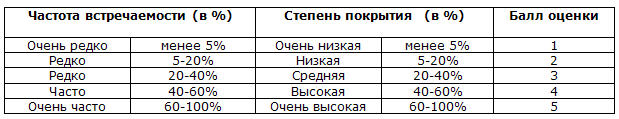

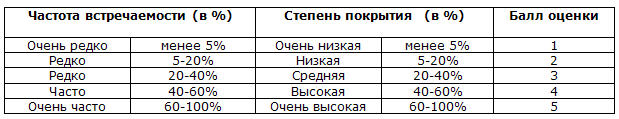

В лихеноиндикационных исследованиях в качестве субстрата используются различные деревья. Для оценки загрязнения атмосферы города, районного центра, поселка выбирается вид дерева, который наиболее распространен на исследуемой территории. Например, в качестве субстрата может быть использована рябина обыкновенная. Город или поселок делят на квадраты, в каждом из которых подсчитывается общее число исследуемых деревьев и деревьев, покрытых лишайниками. Отмечают, какие виды лишайников встретились на площадке, какой процент общей площади занимает каждый растущий там вид. Кроме того, указывают жизнеспособность каждого образца: есть ли у него плодовые тела, здоровое или чахлое слоевище. На каждом дереве описывают минимум четыре пробные площадки: две у основания ствола (с разных его сторон) и две на высоте 1,4— 1,6 м. Обследование можно провести по наличию какого-то одного вида лишайников на данной территории, или собрать информацию о его обилии в разных точках, или подсчитать количество всех видов лишайников, произрастающих в районе исследования. Кроме выявления видового состава, определяют размеры розеток лишайников и степень покрытия в процентах. Оценка встречаемости и покрытия дается по пятибалльной шкале. [8, с 19].

Таблица оценки частоты встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале

Таким образом, для каждой площадки описания и для каждого типа роста лишайников кустистых, листоватых и накипных выставляются баллы встречаемости и покрытия. После проведения исследований на нескольких десятках деревьев делается расчет средних баллов встречаемости и покрытия для каждого типа роста лишайников — накипных (Н), листоватых (Л) и кустистых(К).

Зная баллы средней встречаемости и покрытия Н, Л, К, легко рассчитать показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле:

ОЧА = (Н + 2 х Л +3 х К)/ 30

Чем выше показатель ОЧА, тем чище воздух местообитания. Имеется прямая связь между ОЧА и средней концентрацией диоксида серы в атмосфере.

Определение класса загрязнения определяется по лишайникам, растущим на стволах взрослых деревьев (30 – 35 летнего возраста). Молодые деревья для этого не подходят, так как на них кора ежегодно слущивается и лишайники не успевают их заселять.

Оценка лишайникового покрова.

| Число видов | Цвет и характер роста | Класс загрязнения воздуха |

| серый | желтый |

| накипной | листоватый | кустистый | накипной | листоватый |

| 4 -6 | + | + | + | + | + | 1 |

| 3 | + | + | + | + | - | 2 |

| 2 | + | + | - | + | - | 3 |

| 1 | + | - | - | - | - | 4 |

| 0 | - | - | - | - | - | 5 - 6 |

2.3 Методика определения степени загрязнения воздуха по состоянию пыльцы одуванчика лекарственного

Физическое и химическое загрязнение окружающей среды влияет на качество пыльцевых зерен, характеризующихся высокой чувствительностью к действию загрязнителей. Поэтому в разных районах, в зависимости от степени их загрязненности, пыльца одуванчика лекарственного может качественно различаться. Выделяют: ненормальные (абортивные) пыльцевые зерна и нормальные пыльцевые зерна.

Методика исследования: для работы необходимо иметь микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, пипетки, слабый раствор йода. Нужно извлечь пыльцу из пыльников цветка, использовав препаровальную иглу, и поместить ее на предметное стекло. Затем нанести на пыльцу при помощи пипетки капли раствора йода и перемешать ее, использовав препаровальную иглу, так чтобы все пыльцевые зерна оказались в растворе. Оставить приготовленный препарат на несколько минут, а затем изучить пыльцевые зерна, подсчитать количество нормальных и абортированных зерен и определить процент нормальных зерен.

Основные отличия нормальных пыльцевых зерен от абортивных (ненормальных).

| № | Отличительные черты | Нормальные пыльцевые зерна

| Ненормальные (абортивные) пыльцевые зерна |

| 1

| Интенсивность окрашивания раствором йода | Интенсивно окрашены | Не окрашены или слабо окрашены |

| 2 | По размеру | Одинаковые | Разные |

|

3 |

По форме |

Одинаковые |

Неправильной формы (неодинаковые) |

3. Результаты исследований

3.1 Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности атмосферы

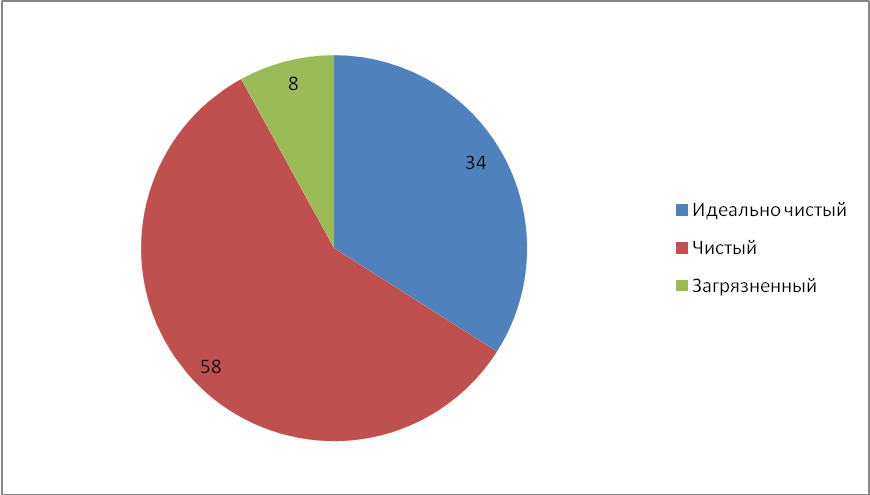

Участок №1

Таблица№1

| Качество воздуха | Виды повреждений | КП-класс повреждения | КУ-класс усыхания | Процентное кол-во хвоинок с каждым типом повреждений |

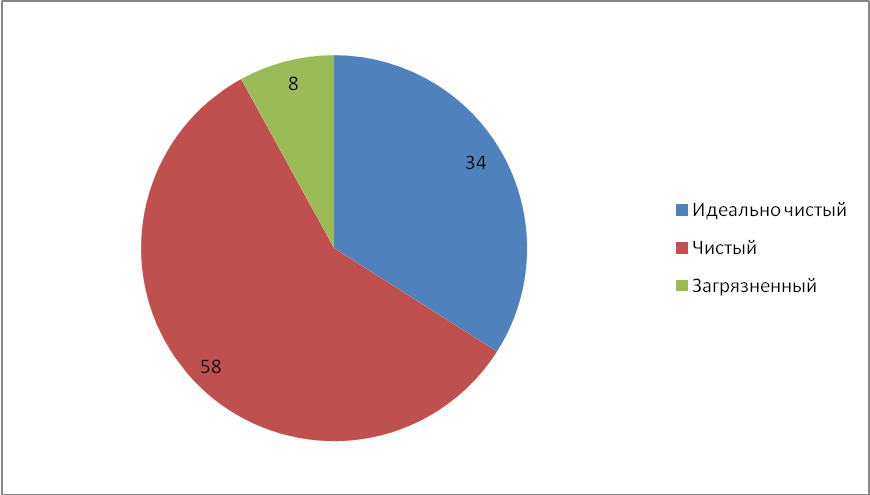

| I | А | КП-1 | КУ-1 | 34% |

| II | Б | КП-2 | КУ-2 | 58% |

| III | В | КП-3 | КУ-3 | - |

| IV | Г | | КУ-4 | 8% |

| V | Д | | КУ-5 | - |

| VI | Е | | КУ-6 | - |

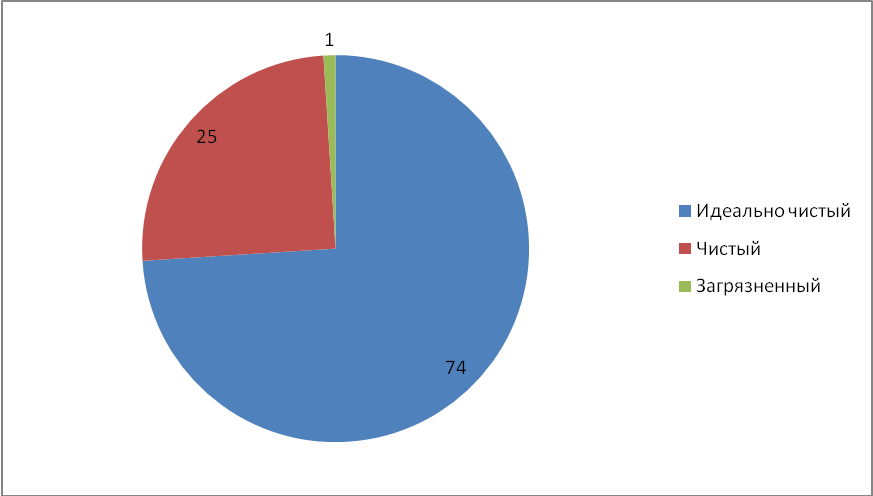

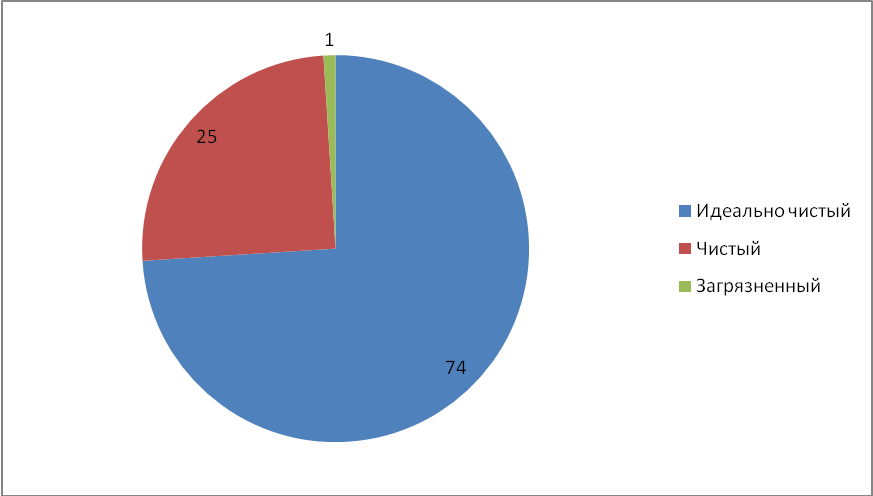

Участок №2

Таблица№2

| Качество воздуха | Виды повреждений | КП-класс повреждения | КУ-класс усыхания | Процентное кол-во хвоинок с каждым типом повреждений |

| I | А | КП-1 | КУ-1 | 74% |

| II | Б | КП-2 | КУ-2 | 25% |

| III | В | КП-3 | КУ-3 | 1% |

| IV | Г | | КУ-4 | - |

| V | Д | | КУ-5 | - |

| VI | Е | | КУ-6 | - |

На участке №2 основная масса хвои сосны здорова (74%), не имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок (25%) имеет светло-зеленые пятня и некротические точки микроскопических размеров, равномерно рассеянные по всей поверхности. На участке №1 проявляются повреждения: усыхание хвоинок (8%) и некротические пятна.

Также я сравнила средний размер хвоинок на всех участках. Для этого на каждом участке с сосен было взято по 10 хвоинок, их размер замерялся, и находилось среднее арифметическое значение. Оказалось, на участке №1 средняя длина хвоинок 3,8 мм, на участке №2 - 4,6.

Вывод: Самые короткие хвоинки на участке №1.

3.2 Определение видового состава лишайников и степени покрытия для оценки загрязненности атмосферы

На территории микрорайона села Песь (Конобоз) насчитывается 21 дерево, возраст которых подходит для исследования (более 20 лет).

Исследовав лишайники, обитающие на этих деревьях, можно сделать следующие вычисления:

| Число видов | Цвет и характер роста | Класс загрязнения воздуха |

| серый | желтый |

| накипной | листоватый | кустистый | накипной | листоватый |

| 4 -6 | - | - | - | - | - | 1 |

| 3 | + | + | + | + | - | 2 |

| 2 | + | + | - | + | - | 3 |

| 1 | + | - | - | - | - | 4 |

| 0 | - | - | - | - | - | 5 - 6 |

Класс загрязнения воздуха на территории – 2 балла. Воздух чистый.

По таблице оценки частоты встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале можно сделать следующие выводы:

Кустистые лишайники встречаются редко, что связано с незначительным загрязнением воздуха (менее 15 %, степень покрытия низкая).

Листоватые кустарники встречаются редко (на 5 из 21 деревьев), поэтому степень покрытия – низкая, частота встречаемости 20%.

Накипные лишайники встречаются часто (18 из исследуемых 21 деревьев), степень покрытия и встречаемости 85%.

Мною было проведено лихеноиндиакациальное исследование в качестве субстрата использовались деревья: береза и рябина, для этого я посчитала количество покрытых лишайниками деревьев (21 дерево). Отмечено, что в основном встречаются фисции - 50%, леканора - 30%, ксантории - 12% и уснея - 3%, жизнеспособность каждого образца хорошая, слоевище здорово.

Затем был проведён расчёт средних баллов встречаемости и покрытия лишайников, расчёт по формуле:

По этим данным можно рассчитать ОЧА (относительную чистоту воздуха), используя формулу:

ОЧА = (Накипных + 2 х Листоватых +3 х Кустистых)

--------------------------------------------------------------------------

30

ОЧА = 5+(2х3) + (3х1)

----------------------------- =47% (4 балла)

30

Степень покрытия 47 % или 4 балла.

Оценка чистоты воздуха показала, что микрорайон находится в«Зоне нормальной жизнедеятельности» (максимальное видовое разнообразие: встречаются в том числе и кустистые виды – уснеи), где концентрация диоксида серы менее 0,05 мг/м3.

Чем ближе расположены деревья к проезжей части, тем меньше на них встречается лишайников, если они и есть, то слоевище их больное.

Воздух в нашем селе – чистый.

3.3 Определение состояния пыльцы одуванчика лекарственного для

оценки загрязненности атмосферы

В мае 2015 года было проведено исследование качества чистоты приземного воздуха. В качестве индикатора чистоты воздуха использовался одуванчик лекарственный.

Для эксперимента использовались одуванчики, сорванные в разных частях села Песь.

Участок №1 – луг на окраине села.

Участок №2 – улица 8 Марта.

Участок №3 – автотрасса Хвойная-Ракитино.

Результаты исследования по качеству пыльцы одуванчика лекарственного.

| Пыльца |

|

| 1 | 2 | 3 |

| Общее количество | 250 | 250 | 250 |

|

Количество нормальных пыльцевых зерен |

225 |

214 |

201 |

|

Количество абортивных пыльцевых зерен |

25 |

36 |

49 |

|

Процент абортивных пыльцевых зерен |

10 |

14,4 |

19,6 |

|

Процент нормальных пыльцевых зерен |

90 |

85,6 |

80,4 |

По качеству пыльцы одуванчика лекарственного результаты показали, что наименее загрязненным оказался участок №1, т. к. процент нормальных пыльцевых зерен наиболее близок к 100 % (90 %).

Вторым наименее загрязненным участком является ул.8 Марта. Из общего количества пыльцевых зерен 214 - нормальные, что составляет 85,6%

Наибольшее загрязнение наблюдается на территории автотрассы. Процентное содержание нормальных пыльцевых зерен в этом районе составляет 80,4%.

Выводы

1. Проанализировав научные данные о сосне обыкновенной, одуванчике лекарственном, лишайниках я изучила их индикационные способности.

2. По итогам моей работы можно сказать, что, несмотря на усиливающуюся антропогенную нагрузку, сохраняется устойчивость данной экосистемы.

3. По изучению растений – биоиндикаторов в данной местности можно сделать вывод, что в разных частях экосистемы – разное загрязнение.

4. Загрязнённость воздуха в нашем селе низкая:

- повреждение хвои 1 и 2 класса, усыхания 1-2 класса;

- результаты экспресс – оценки показали, что степень загрязнения воздуха составила I и II. Это значит, что воздух в окрестностях села чистый.

5. Вдоль железной и автомобильной дороги загрязнѐнность воздуха выше, чем на окраине села.

Заключение

Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а также нарушения экологического равновесия в биосфере, - множество. Однако самыми значительными из них являются два: транспорт и промышленность. Источниками загрязнения нашего села, леса являются выхлопные газы автомобилей тракторов, локомотивов.

Сосновые леса и лишайники наиболее чувствительны к загрязнению воздуха.

Поэтому в перспективе мною будет продолжен мониторинг леса не только по состоянию хвои, но и по шишкам сосны.

Рекомендации по мерам охраны леса

1. Регулярно проводить мониторинг состояния леса

2. Отдыхающим соблюдать Правила пользования лесными богатствами.

3. Проводить экологическое просвещение населения: каждый водитель должен знать, что причина дымления автомобиля – неисправность двигателя. Только за счет правильной регулировки двигателей выброс вредных веществ в атмосферу можно уменьшить до 3 раз. [3, 17].

4. Использовать более безвредное топливо.

Мне сейчас стало понятно, что если увеличится количество автотранспорта, то это повлечет за собой ряд нежелательных последствий – такие растения как сосна и лишайники не смогут существовать в условиях загрязнения. Я выяснила, что деревья с поврежденной хвоей сосны расположены вблизи дорог, а с неповрежденной дальше от дороги, то же самое касается и лишайников.

Сосна и лишайники являются индикаторами чистого воздуха, там, где воздух загрязнен на хвое сосны появятся повреждения и снизится продолжительность жизни дерева; чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев.

Литература

1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Учебно-метод. пособие, М.: АГАР, 2000.

2. Ашмарин И.П., ВоробьевА.А. Статистические методы в микробиологических исследованиях, Л.,1962.

3. Амбарцумян В. В., Носов В.Б., Тагасов В. И.. Экологическая безопасность

автомобильного транспорта. – М.: ООО Издательство «Научтехлитиздат», 1999 г.

4. Алексеев С. В. И другие. Практикум по экологии. – М: АО МДС, 1996.

5 Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Под ред. Р. Шуберт. М.: Мир, 1988.

6. Дорохина Л. Н. и другие. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии. - М.: Просвещение, 1986.

7. Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл. ред. Воробьев Г.И.; Ред. кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1985.-563 с., ил.

8. Пчелкин А.В. Боголюбов А.С. Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей среды: Методическое пособие. – М.: Экосистема, 1997. – 25 с.

9. Савичев А.С. Лишайники в экологическом образовании. Методическое пособие по выполнению исследовательской работы. Москва, 1995 -16 с.

10. «Экология растений с основами биогеоценологии», И.Н. Пономарева

11. Ярошенко П.Д. Геоботаника. Пособие для студентов педагогических вузов.- М.: Просвещение, 1969.

Приложения

Приложение 2

Диаграмма 1

Качество воздуха участок №1

Диаграмма 2

Качество воздуха участок №2

Приложение 3

Приложение 3

Одуванчик лекарственный на лугу.

Одуванчик лекарственный на улице 8 Марта.

40