СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Орфоэпические нормы

Орфоэпические нормы

Просмотр содержимого документа

«Орфоэпические нормы»

Хоть и заглядывал я встарь

В Академический словарь.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин».

Действительно, лучшее средство успешно справиться с заданием А1 – постоянно заглядывать в словари, где указано правильное произношение слов.

Ни в коем случае при выполнении задания не стоит опираться на собственный опыт! Большинство слов орфоэпического минимума в повседневной речи мы произносим неправильно!

& Правило.

I. Ударения в начальной форме глаголов.

1. В глаголах, заканчивающихся на И-ТЬ, ударным чаще всего является суффикс –И-

|

| Например: кровоточИть облегчИть ободрИть обострИть одолжИть плодоносИть положИть убыстрИть углубИть усугубИть | Но: закУпорить клЕить озлОбить освЕдомиться тЕплиться опОшлить предвосхИтить надоУмить пЕрчить | |

|

| 2. В глаголах на –ИРОВАТЬ ударение чаще всего падает на –И-. | ||

|

| Например: баллотИровать блокИровать копИровать приватизИровать конструИровать экспортИровать дискутИровать информИровать дозИровать | НО: маркировАть премировАть нормировАть гофрировАть пломбировАть бомбардировАть | |

| óПомни! |

| ||

|

| заИндеветь заржАветь кАшлянуть обезУметь плЕсневеть ходАтайствовать чЕрпать |

| |

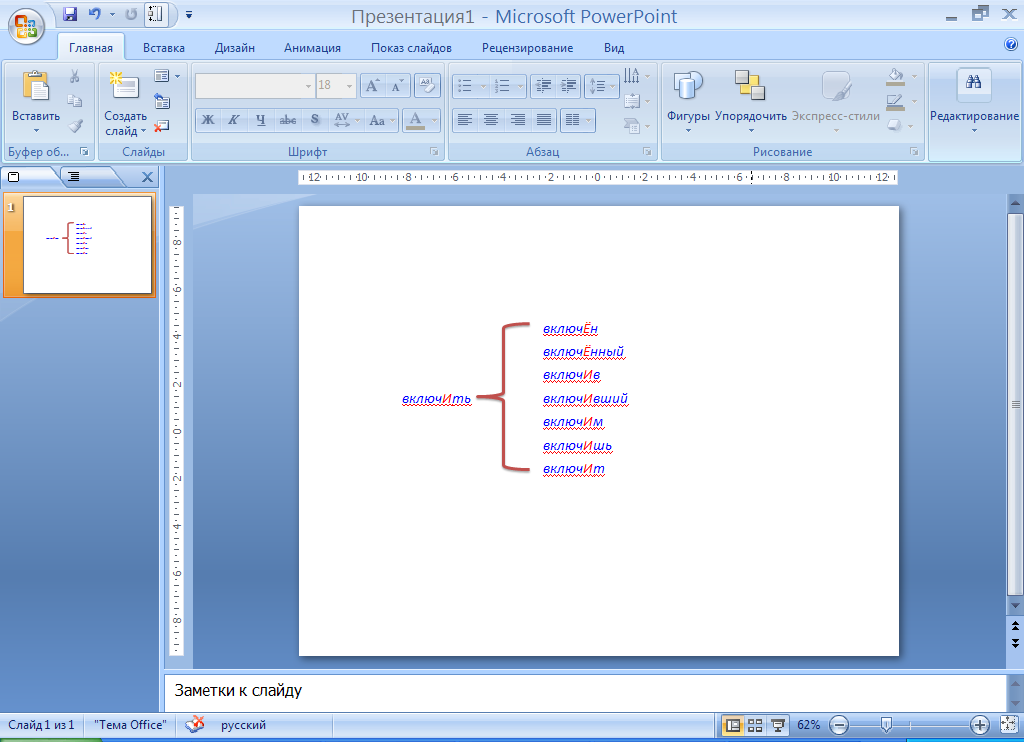

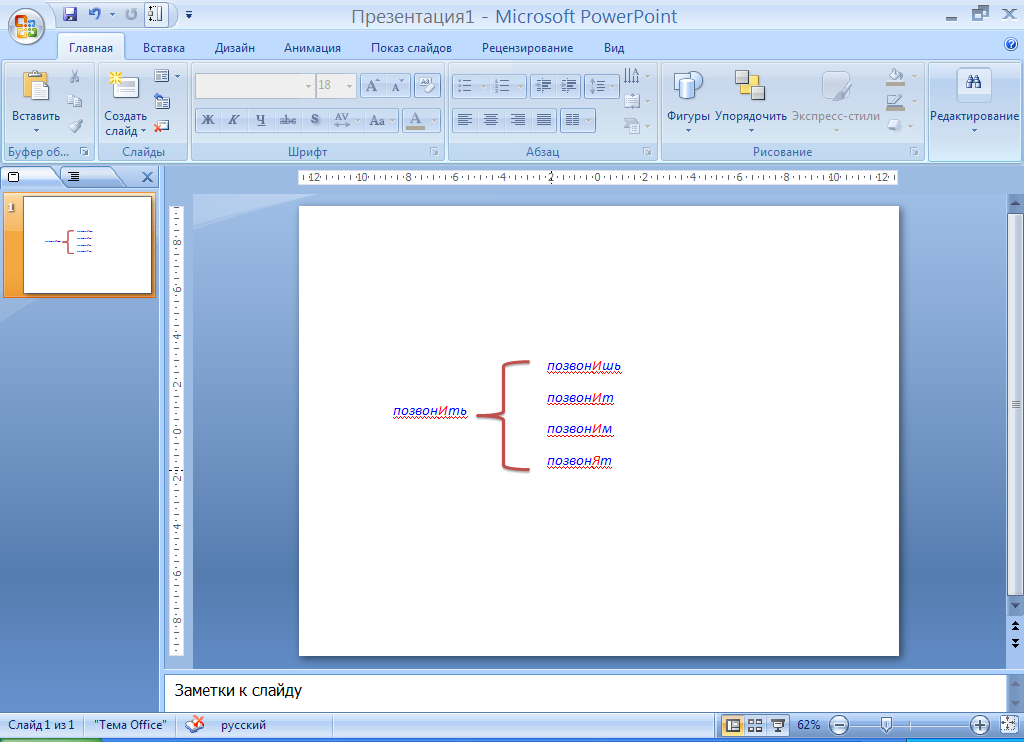

II. Ударения в формах глаголов настоящего и будущего времени, причастий (на –УЩ/ЮЩ, -АЩ/ЯЩ, -ВШ, -НН\ЕНН) и деепричастий сохраняются ТЕ ЖЕ, что и в начальной форме глагола.

В причастиях, образованных от глаголов с помощью суффикса –Т-, ударение падает на первый слог.

зАгнутый,

сОгнутый,

нАчатый,

прИнятый.

III. Ударения в формах прошедшего времени глаголов.

В формах женского рода ударение падает на окончание –а. В формах мужского, среднего рода и во множественном числе – на первый слог:

ИСКЛЮЧЕНИЯ: клАла, крАла, послАла, жилОсь.

IV. Ударения в именах существительных.

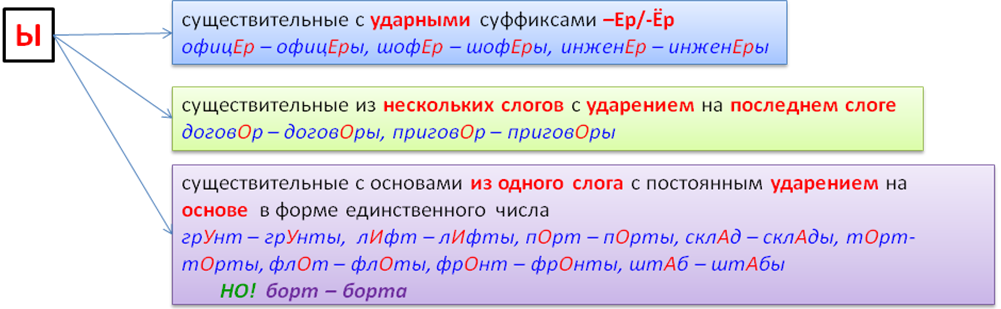

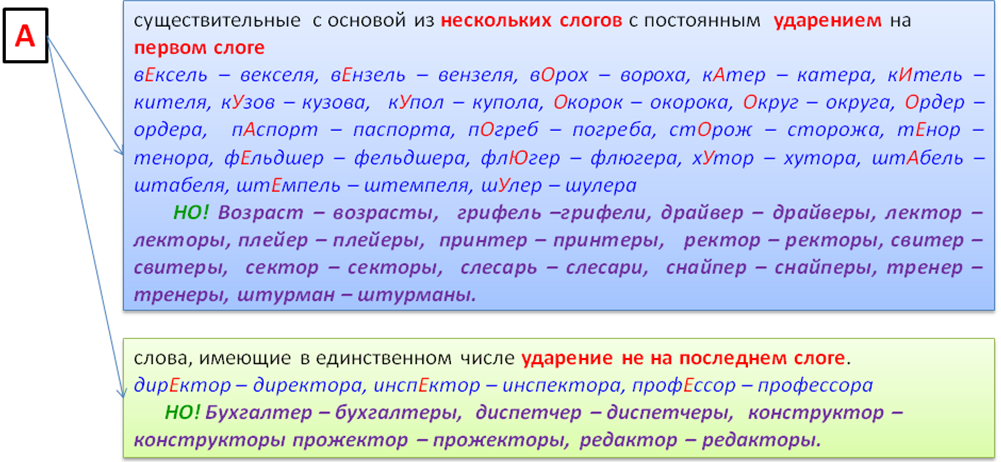

1. В формах именительного падежа множественного числа ударным является окончание –А, безударным - -Ы, поэтому следует запомнить:

аэропОрты,

тОрты,

лИфты,

бАнты,

крАны,

лЕкторы,

шАрфы.

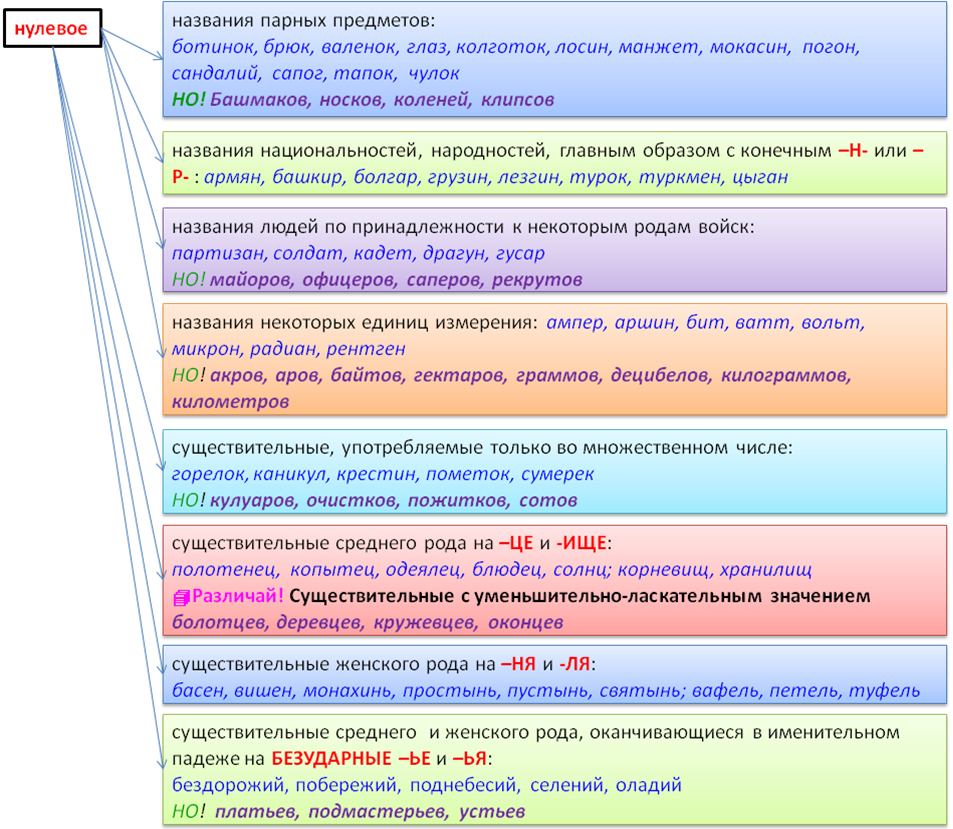

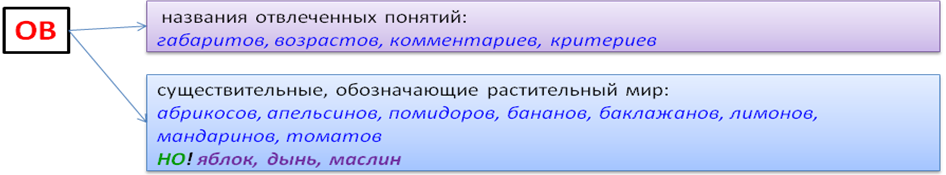

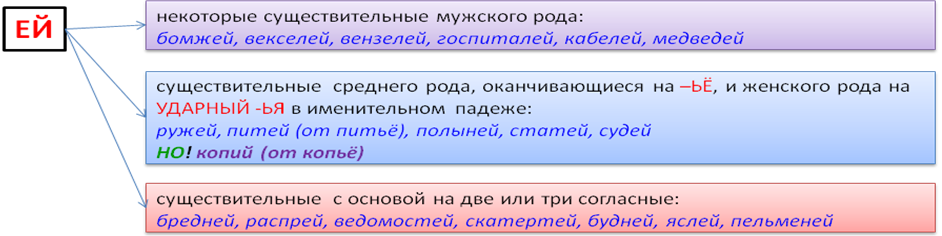

2. В формах родительного падежа множественного числа окончание -ОВ чаще всего является безударным, а окончание –ЕЙ – ударным.

| бухгАлтеров кОнусов лЕкторов тОртов

| должностЕй новостЕй НО: мЕстностей сУдей |

3. В иноязычных существительных ударение в большинстве случаев падает на последний слог:

агЕнт

алфавИт

дефИс

диспансЕр

докумЕнт

жалюзИ

каталОг

некролОг

квартАл

партЕр

апострОф

процЕнт

цемЕнт

экспЕрт

фетИш

НО:

фОрзац, факсИмиле.

4. Во многих производных словах сохраняется ударение производящих слов:

вероисповЕдание – исповЕдаться

договорЕнность, договОр – договорИться

намЕрение – мЕра

обеспЕчение – обеспЕчить

аристокрАтия – аристокрАт

знАмение – знАмя

металлУргия – металлУрг

5. Запомнить произношение следующих слов:

граждАнство

зимОвщик

корЫсть

кремЕнь

лыжнЯ

Отрочество

свЕкла

стАтуя

столЯр

цепОчка

Искра

тУфля.

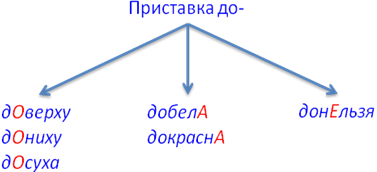

V. Наречия.

Ударение падает на приставку в словах:

вОвремя,

зАгодя,

зАтемно,

Исстари

В наречиях с приставкой до-:

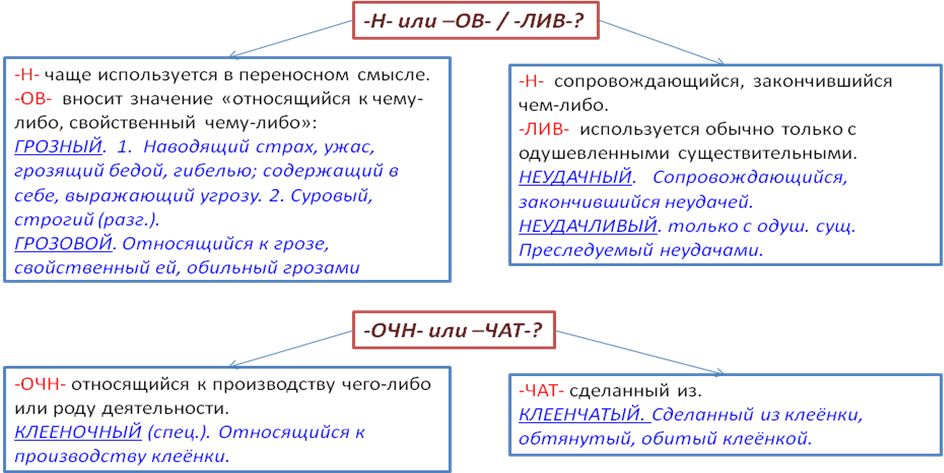

VI. Имена прилагательные.

Запомните звучание следующих имен прилагательных:

давнИшний

красИвее, красИвейший

мозаИчный

оптОвый

слИвовый

грУшевый

кУхонный

лососЁвый

украИнский

завИдно.

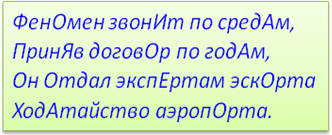

J «Запоминалки»

ÑРазбор задания.

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

лЫжня

крАлась

пОняла

(хороших) нОвостей

Вариант №1.

Вариант лЫжня – существительное, звучание которого следует запомнить. Правильный вариант произношения – лыжнЯ.

Варианты №2,3.

Слова крАлась и пОняла – формы женского рода прошедшего времени глаголов, где ударение должно падать на окончание –а, поэтому в форме поняла ударение выделено неверно. Глагол кралась является исключением, и ударение в нем падает на основу – крАлась.

Вариант №4.

нОвостей – существительное в форме Р.п. мн.ч., окончание –ей является ударным.

Таким образом, правильный ответ - крАлась.

? Потренируйся.

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) вклЮчим

2) зАсветло

3) пАртер

4) звОнишь

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) принЯл

2) принЯвший

3) начАла (петь)

4) запЕрся

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) созвонИмся

2) намерЕние

3) мОлодежь

4) тортЫ

Задание А2 проверяет твое умение различать паронимы.

Паронимы – слова, близкие по звучанию и написанию, но разные по значению.

Паронимы бывают:

приставочными;

суффиксальными;

различающиеся конечными буквами.

Приставочные паронимы.

В задании А2 они встречаются достаточно редко, поэтому их не так уж и сложно запомнить.

.Различай!

| Уплатить - Отдать, внести (деньги) в возмещение чего-либо (чаще всего речь идет о крупной сумме денег)

| Оплатить - Заплатить за что-нибудь |

| Одеть кого-либо | Надеть на себя

|

| Представить - Предъявить, сообщить что-либо кому-либо. Познакомить с кем-либо, дать возможность ознакомиться с чем-либо. Признав достойным чего-либо, ходатайствовать о чём-либо

| Предоставить - Отдать кого-что-либо в распоряжение, пользование кому-чему-либо. Дать возможность кому-либо сказать, сделать что-либо, чем-либо распорядиться. |

| Встряхнуть - Приподняв, потрясти с силой. | Стряхнуть - Тряхнув, скинуть, сбросить. |

| Поверка - Сверка в точности. Перекличка с целью проверить наличный состав людей (спец.).

| Проверка - Установление правильности чего-либо, соответствия чего-либо чему-либо. |

| Обсудить - Разобрать, обдумать, всесторонне рассмотреть, высказывая свои соображения по поводу чего-либо или о ком-либо.

| Осудить - Выразить неодобрение кому-чему-либо, признать дурным. Приговорить к какому-либо наказанию, вынести обвинительный приговор, обвинить. |

| Нетерпимый - такой, с которым нельзя мириться, недопустимый. Не считающийся с чужим мнением, лишённый терпимости.

| Нестерпимый - Превышающий терпение, с трудом переносимый. |

| Описка - Ошибка в написании чего-н. по рассеянности. | Отписка - Формальный ответ, не затрагивающий сущности дела. |

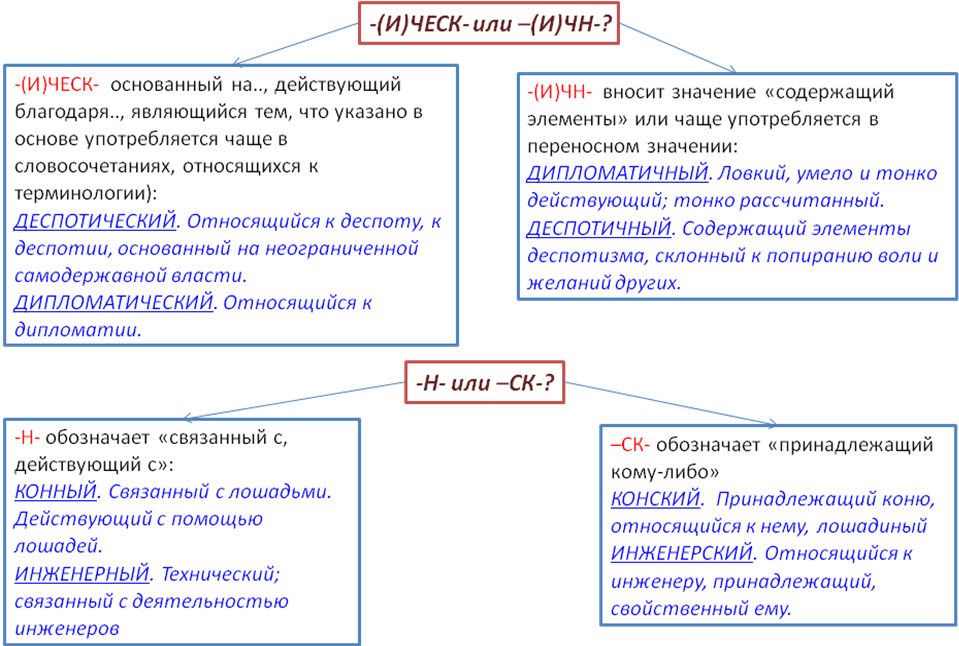

Суффиксальные паронимы.

& Правило.

Большая часть паронимов связана с различием однокоренных прилагательного и причастия.

óПомни!

Суффиксы –УЩ-/-ЮЩ-, -АЩ-/-ЯЩ- относятся к суффиксам причастия и обозначают производителя действия.

КРАСОЧНЫЙ. Отличающийся яркими красками.

КРАСЯЩИЙ. Служащий для окрашивания чего-н., содержащий в себе краску (спец).

Различающиеся конечными буквами.

.Различай!

| База - Основание, основа. Опора чего-либо; опорный пункт. Склад, складской или снабженческий пункт. | Базис - Совокупность исторически определенных производственных отношений, образующих экономическую структуру общества и определяющих характер надстройки.

|

| Абонент - Владелец абонемента (лицо или учреждение). | Абонемент - Право пользования чем-либо в течение определённого срока, а также документ, удостоверяющий это право.

|

| Невежа - Грубый, невоспитанный, невежливый человек. | Невежда - Малообразованный человек, неуч; человек, несведущий в какой-либо области знания, профан.

|

| Адресат - Тот, кому адресовано почтовое отправление (лицо или учреждение). | Адресант - Тот, кто посылает почтовое или телеграфное отправление (лицо или учреждение)

|

| Дипломат - Должностное лицо, занимающееся дипломатической деятельностью, работой в области внешних отношений. | Дипломант - Лицо, награждённое дипломом за успешное выступление на конкурсе, фестивале и т. п. Студент, готовящий выпускную, дипломную работу. |

Алгоритм действий.

Определи, какой частью речи являются слова-паронимы.

Внимательно прочитай предложения. Может быть, ты найдешь что-нибудь общее в словах, которые сочетаются с паронимами.

Подумай, от какого слова они могут быть образованы. Возможно, различие содержится именно в основах!

Посмотри, какой частью слова отличаются слова: приставкой, суффиксом и т.д.

Если возможно, вспомни отличия в значении.

óПомни! Если вдруг попадутся слова типа абонент – абонемент, этот алгоритм не сработает.

ÑРазбор задания.

В каком предложении вместо слова ВРАЖДЕБНЫЙ нужно употребить слово ВРАЖЕСКИЙ?

В качестве ВРАЖДЕБНОЙ силы в сказках иногда выступают животные и растения.

Он оказался во ВРАЖДЕБНОМ ему мире.

Танковой дивизии удалось сломить ВРАЖДЕБНУЮ оборону противника.

Они не были готовы к столь ВРАЖДЕБНОМУ приему местных жителей.

Враждебный и вражеский относятся к паронимам – прилагательным. Попробуем разобраться, от какого слова (слов) они образованы.

Враждебный – вражда (неприязнь, взаимная ненависть, недоброжелательные отношения) + суффикс -ебн-. Значение - выражающий враждебное отношение.

Вражеский – враг (человек, борющийся за иные, противоположные интересы, противник) + суффикс –еск-. Значение - принадлежащий врагу.

Значит, паронимы образованы от разных слов, поэтому и различие следует искать, исходя не столько из суффиксов, сколько из основы слов.

В вариантах № 2, 3, 4 по контексту выражается отношение: враждебный мир, враждебная оборона, враждебный прием. А в варианте №1 по контексту должна указываться принадлежность: вместо враждебные силы нужно говорить вражеские силы.

Таким образом, правильный вариант №1.

? Потренируйся.

1. В каком предложении вместо слова ДИПЛОМАТ нужно употребить ДИПЛОМАНТ?

1) Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с окружающими людьми.

2) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ.

3) Ты говоришь как ДИПЛОМАТ, но дело не идет на лад.

4) ДИПЛОМАТЫ Московского конкурса артистов балета приняли участие в заключительном концерте.

2. В каком предложении вместо слова ВИНОВАТЫЙ нужно употребить ВИНОВНЫЙ?

1) Самым мучительным для Вадима было то, что он все равно ощущал себя ВИНОВАТЫМ, хотя друг с легкостью простил его за эту ложь.

2) Суд признал чиновника ВИНОВАТЫМ в совершении мошенничества.

3) Подросток смотрел на всех испуганным и ВИНОВАТЫМ взглядом.

4) Антонина демонстративно пошла мыть посуду, а он сидел, чувствуя себя ВИНОВАТЫМ в том, что неожиданно нагрянул в гости.

3. В каком предложении вместо слова ДОЖДЕВОЙ нужно употребить ДОЖДЛИВЫЙ?

1) На темной листве блестела одна-единственная ДОЖДЕВАЯ капля.

2) День обещал быть ДОЖДЕВЫМ и ветреным.

3) Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки.

4) Из сада хлынул чистый ДОЖДЕВОЙ воздух, дурманящий запах цветущей липы.

Задание А3 проверяет твое умение правильно выбирать форму слова следующих частей речи:

имени существительного;

имени прилагательного и наречия;

имени числительного;

местоимения;

глагола.

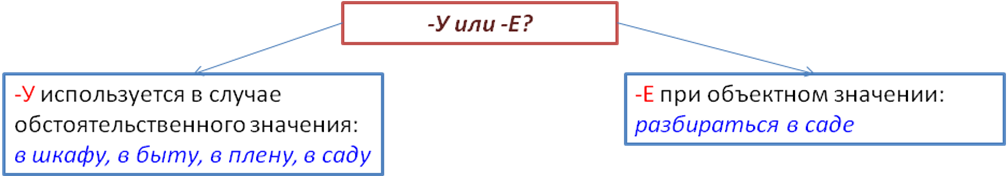

Имя существительное.

& Правило.

Предложный падеж единственного числа (окончания – у или –е).

Именительный падеж множественного числа (окончания –а или –ы).

.Различай!

| Кондукторы – приспособления в технике | Кондуктора – работники транспорта

|

| Пропуски – что-либо пропущенное | Пропуска - документы

|

| Хлебы - печёные | Хлеба - злаки |

|

|

|

Родительный падеж множественного числа (окончания –ов(-ев), -ей или нулевое).

Употребление форм рода

.Различай!

| женский род | мужской род |

| вуаль (смотрю за темную вуаль) гуашь (белой гуашью) мозоль (наступить на больную мозоль) | тюль (красивым тюлем) шампунь (мыть голову шампунем) |

Имя прилагательное и наречие (степени сравнения).

| степень форма | сравнительная степень (обозначает признак, проявляющийся в большей или меньшей степени) | превосходная степень (обозначает признак, проявляющийся в каком-либо предмете в наибольшей степени) |

| простая форма: | суффиксы: -Е, -ЕЕ, -ЕЙ, -ШЕ | суффиксы –АЙШ, -ЕЙШ, иногда: приставка НАИ- + суффиксы –АЙШ, -ЕЙШ У наречия простой превосходной степени нет! |

| составная форма: | БОЛЕЕ, МЕНЕЕ + прилагательное (наречие) в начальной форме | 1) простая сравнительная степень + ВСЕХ (ВСЕГО) 2) САМЫЙ, НАИБОЛЕЕ + прилагательное в начальной форме (только для прилагательного) |

& Правило.

НЕЛЬЗЯ соединять формы превосходной и сравнительной степени, а также простые и составные формы обеих степеней сравнения!

Например, НЕЛЬЗЯ самый тончайший, более худшее, наименее красивее.

МОЖНО самый тонкий или тончайший, более худой или хуже, наименее красивый или красивее.

óПомни!

бойкий – бойчее и бойче,

гибкий – гибче,

гладкий – глаже,

глубокий – глубже,

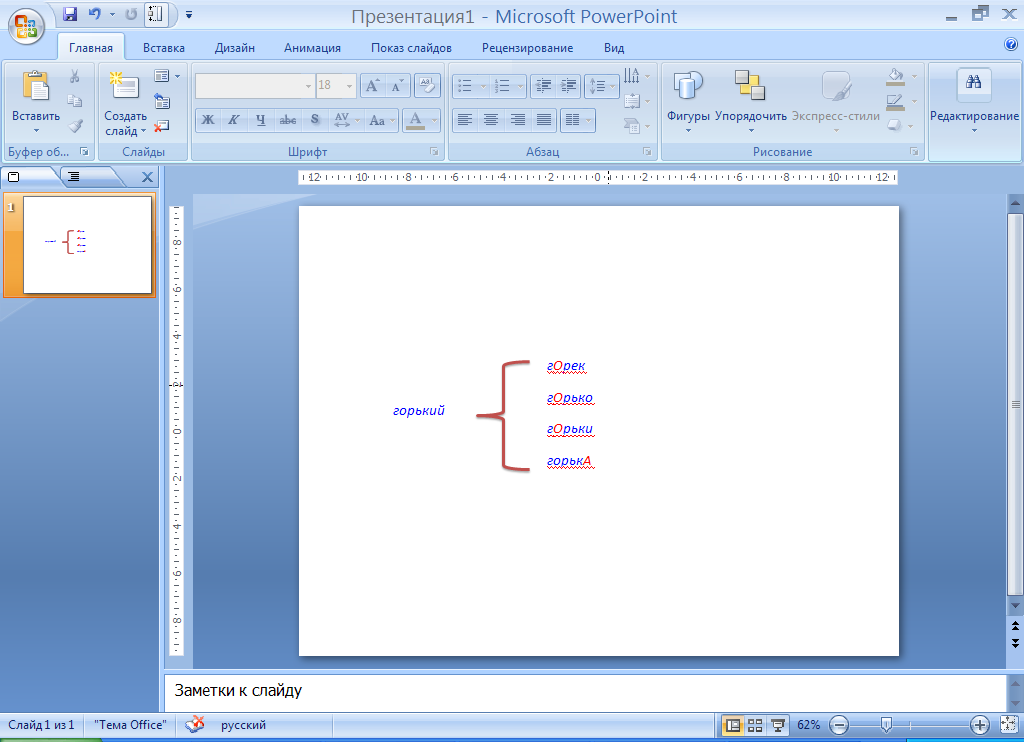

горький (опыт) – горше,

горький (на вкус) – горче,

дикий – диче или дичее,

ловкий – ловче или ловчее,

мелкий – мельче,

узкий – уже,

хлёсткий – хлестче

Имя числительное.

склонение числительных

.Различай!

| количественные числительные (сколько?) | порядковые числительные (который по счету?) |

| склоняются все слова: Р.п. (нет) семисот восьмидесяти двух Т.п. (чем?) семьюстами восьмьюдесятью двумя полтора: И.,В. – полтора (м., ср.р.), полторы (ж.р.) Р., Д., Т., П. – полутора сорок, девяносто, сто: И., В. – нулевое окончание, Р., Д., Т., П. – окончание –а десятки обе части оканчиваются одинаково пятидесяти, пятьюдесятью сотни: склоняются обе части, в случае затруднения подставь вместо слова сот – нота И.,В. пять нот – пять сот . Р. пяти нот - пятисот . Д. пяти нотам – пятистам Т. пятью нотами – пятьюстами П. о пяти нотах – о пятистах | склоняется только последнее слово до тысяча шестьсот восемьдесят шестого (года) в две тысячи пятьсот девяноста седьмом (году)

При указании даты после порядкового числительного название месяца ставится в родительном падеже: к пятому января, перед первым сентября

|

сочетание собирательных числительных с существительными

Местоимение.

| Ошибка | Пример | Исправленный вариант |

| случаи неверного употребления личного местоимения 3-го лица в косвенных падежах с предлогом (без начального н) | я к ей с душой | я к ней с душой |

| GЛовушка! После некоторых предлогов у местоимений нет начального н-: благодаря ему, включая его, вне его, вопреки ему, вслед ему, навстречу ему, наперекор ему, наподобие его, подобно ему, посредине его (но: посреди него!), посредством его, согласно ему | ||

| сочетания с ней, для ней, от ней имеют архаический характер | от ней что годно можно ожидать | от нее что годно можно ожидать |

| ошибочное образование формы родительного падежа вопросительного (относительного) местоимения сколько | Ейное отношение к игрокам возмутительно. Ихняя коза бодается | Её отношение к игрокам возмутительно. Их коза бодается |

| неоправданный пропуск возвратного местоимения себя | Она ничего не представляет! Позволю перейти к следующему вопросу | Она ничего собой не представляет! Позволю себе перейти к следующему вопросу |

| местоимение как лишнее слово | Эта ведущая, она сама – слабейшее звено | Она, эта ведущая, слабейшее звено |

| нарушение связи между подлежащим и сказуемым и нарушение согласования с замещаемым словом. Со словами КТО и ЧТО – сказуемое ставится только в ед.ч.! | У тех, кто выступают против меня, будут проблемы Все, кто не знают ответов, должен покинуть игру | У тех, кто выступает против меня, будут проблемы Все, кто не знает ответов, должен покинуть игру |

| двусмысленность при употреблении местоимения | Аркадий и Борис заспорили, и его (кого именно?) не удивило, почему я его не поддержал |

|

Глагол.

& Правило.

У глаголов УБЕДИТЬ, ПОБЕДИТЬ, ОЩУТИТЬ, ОЧУТИТЬСЯ, ПРОНЗИТЬ, ВИСЕТЬ, ДЕРЗИТЬ, ЧУДИТЬ, ДУДЕТЬ, КОЛОСИТЬСЯ, ОТНЯТЬСЯ, ГОРЧИТЬ, ОТПОЧКОВАТЬСЯ, БУЗИТЬ, РЖАВЕТЬ и некоторых других не употребляются формы 1-го лица единственного числа: я дерзю, дудю, бузю.

Алгоритм действий.

Определи, формы какой части речи представлены в вариантах ответа.

Выяви основные признаки данной формы (определи род, число, падеж, лицо и т.д.)

Подумай, где могут содержаться ошибки.

ÑРазбор задания.

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

в тысяча восьмисотом году

несколько горячих оладий

лягте на пол

идти навстречу ним ( надо им)

Вариант №1.

В тысяча восьмисотом году - нас интересует порядковое числительное в форме предложного падежа. Вспоминаем: в порядковом числительном при склонении должна изменяться только последняя часть, то есть тысяча остается неизменной, изменяется только восемьсот. Значит, форма образована правильно.

Вариант №2.

Несколько горячих оладий. Обращаем внимание на существительное оладий, которое стоит в форме родительного падежа множественного числа. Необходимо вспомнить правила использования вариантов окончаний: -ов, нулевого, -ей. Ставим в начальную форму – оладья, это существительное женского рода с безударным окончанием –ья. Таким образом, окончание в Р.п. мн. ч. должно быть нулевое: оладий образовано правильно.

Вариант №3.

В словосочетании лягте на пол использован глагол в повелительном наклонении (см.: Глагол. Помни!) От глагола совершенного времени лечь образуется форма повелительного наклонения лягте.

Вариант №4.

Идти навстречу ним. В этом словосочетании используется форма дательного падежа единственного числа личного местоимения в сочетании с предлогом. Хотя мы знаем, что после предлогов личные местоимения имеют наращение н-, но есть и исключения (см. Ловушка!). К ним и относится предлог навстречу, поэтому правильная форма будет навстречу им.

Таким образом, правильный вариант №4.

? Потренируйся.

1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1) более пятиста человек

2) инженеры

3) наисложнейший

4) в день именин

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1) пара ботинков

2) идя по улице

3) с шестьюдесятью миллионами

4) наименее удачной попыткой

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1) клади сумку

2) более семисот человек

3) до две тысячи пятого года

4) две пары чулков

Построение предложения с однородными членами.

| правило | распространенные ошибки |

| общее дополнение требует от однородных членов предложения одного падежа и предлога | НЕЛЬЗЯ: смотрит (что?) и увлекается (чем?) сериалами |

| нельзя объединять в однородные члены предложения разные части речи | НЕЛЬЗЯ: научился французскому языку и драться на дуэли |

| нельзя соединять неоднородные синтаксические конструкции | НЕЛЬЗЯ: в книге описывается происхождение религии и как она развивалась |

| нельзя составлять неправильные пары сопоставительных союзов НЕ ТОЛЬКО … НО, КАК… ТАК И | НЕЛЬЗЯ: В школе воспитывают не только знания, а воспитывают личность. |

Нормы управления.

.Различай!

| воплощение во что-либо | претворение в чем-либо |

| идентичный чему-либо | сходный с чем-либо |

| обидеться на что-либо | обижен чем-либо |

| обрадоваться чему-либо | обрадован чем-либо |

| обращать внимание на что-либо | уделять внимание чему-либо |

| опираться на что-либо | базироваться на чем-либо |

| отзыв о чем-либо | рецензия на что-либо |

| полный чего-либо | наполненный чем-либо |

| превосходство над чем-либо | преимущество перед чем-либо |

| предостеречь от чего-либо | предупредить о чем-либо |

| различать что и что | отличать что от чего |

| рассердиться на что-либо | рассержен чем-либо |

| уверенность в чем-либо | вера во что-либо |

| удивляться чему-либо | удивлен чем-либо |

| уплатить за что-либо | оплатить что-либо |

ÑРазбор задания.

Укажите предложение без грамматической ошибки (без нарушения синтаксической нормы).

Следует уделять большое внимание на развитие образного мышления.

Успех в соревновании зависит не только от сноровки, а от знания технологии.

Когда мать спросила у сына, зачем он читает запрещенные книги, Павел ответил, что хочет все знать.

Он уважает и заботится о своих фронтовых товарищах.

Вариант № 1.

В этом предложении нарушены нормы управления: вместо уделять большое внимание (чему?) развитию используется уделять большое внимание на развитие.

Вариант № 2.

Нарушены правила употребления двойного союза: вместо не только…но и употребляется не только… а

Вариант № 3.

Предложение построено с учетом всех грамматических правил.

Вариант №4.

Нарушены нормы при употреблении однородных членов предложения: глагол уважает требует зависимое слово в винительном падеже (кого? что?), а глагол заботится – в предложном (о ком? о чем?). При этом у них одно общее дополнение свои фронтовые товарищи.

Таким образом, правильный ответ – вариант № 3.

? Потренируйся.

1. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

1) Большинство зданий, определяющих исторический центр города, было построено еще в 17 веке.

2) Те, кто регулярно занимается различными видами спорта, редко болеют простудными заболеваниями.

3) Встречи с выдающимися деятелями искусства и литературы стали традиционными на канале «Культуре».

4) Изменение климата на планете прогнозируют крупнейшие ученые-физики как в нашей стране, так и в странах Европы и Америки.

2. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

1) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины озера Самотлор и нашли под илистым дном богатейшие залежи нефти.

2) В один из осенних дней, освеженных холодным воздухом, лес как будто помолодел, заблистал золотом и красноватой сетью березовых ветвей.

3) О жизни и творчестве художника, о его загубленном таланте можно прочитать в повести К.Паустовского «Орест Кипренский».

4) Многие, кто бывал в Переяславле-Залесском, знают, что этот город моложе Ростова, но его история тоже уходит корнями в далекое прошлое.

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

1) Она ничего не знала о том, что произошло на даче.

2) Жители города ожидали и надеялись на мирное разрешение конфликта.

3) Шаляпин был гениален не только на драматической, но и на оперной сцене.

4) Вследствие использования минеральных удобрений удалось собрать рекордный урожай.

GЛовушка!

Иногда в задании А7 встречаются такие варианты ответов, как: если…, как…, поскольку, не только… Не забывай, что вышеперечисленные слова - это часть двойного союза, и вторая часть его идет в середине указанного предложения, поэтому они выражают связь не столько одного предложения с другим, сколько одной грамматической основы с другой в сложном предложении.

Запомни эти союзы:

если…то

когда…то

как… так и

поскольку…постольку

не только… но и

| основные разряды, группы | собственное (ФИО, названия) | нарицательное (общее наименование) | Разряды: 1) личные (я-ты, мы-вы, он-она-оно-они) 2) возвратное (себя) 3) притяжательные (мой, твой, наш, ваш, свой, его, ее, их) 4) указательные (тот, этот, такой, таков, столько) 5) определительные (весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой) 6) вопросительные (кто? что? какой? каков? чей? сколько? который?) 7) относительные (вопросительные, но для связи основ в сложном предложении) 8) отрицательные (НЕ-/НИ + вопросит.) 9) неопределенные (НЕ/-КОЕ + вопросит.; вопросит. + -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ) | Разряды: 1) количественные (сколько?): дробное две вторых, полтора целое пять, сто, сорок во-семь собирательное двое, трое, пятеро | Разряды: - притяжательные (чей?); - относительные (какой?); - качественные (какой?), сочетаются с наречием очень) | Разряды: 1) образа действия (как? каким образом?) 2) времени (когда? с каких пор? как долго?) 3) места (где? куда? откуда?) 4) причины (почему?) 5) цели (зачем?) 6) меры и степени (насколько? в какой мере? во сколько?) 7) вопроси-тельные (слова-вопросы как? где? куда? откуда? зачем? почему? когда?) 8) отрица-тельные (НЕ-/НИ- + вопросит.) 9) неопределенные (КОЕ-, -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ + вопросит.) 10) указательные (здесь, так, туда, там, тут, оттуда, тогда) | |||||

| одушевлен-ное кто? (В.п.=Р.п.) | неодушевлен. что? (В.п.≠Р.п.) | Для качественных прилагательных: - полная форма (какой); - краткая форма (каков?) Степени сравнения (суффиксы: | |||||||||

| 1 склон. муж. и жен. род, оконча-ние –а/-я или нулевое | 2 склон. муж. и ср. род, оконча-ние –о/-е, нуле-вое | 3 склон. жен. род, оконча-ние нулевое | 2) порядковые (какой? который?) простое (одно слово) четыре, двенадцать составное (несколько слов) тридцать шесть, три восьмых |

| прос-тая | состав-ная | |||||

| сравни-тельная (суф-фиксы) | -ее, -ей, -е, -ше | более, менее + прилаг. | |||||||||

| превос-ходная | айш, ейш | самый + прил.; ср. степ. + всего (всех) | |||||||||

Служебные части речи и междометие.

|

| предлог | союз | частица | междометие |

| функция | 1) невозможно задать вопрос; 2) связывает слова в предложении, указывает на падежные формы имен | 1) невозможно задать вопрос; 2) связывает однородные члены предложения и грамматические основы | 1) невозможно задать вопрос; 2) образует формы слов, выражает отрицание, смысловые оттенки, чувства, логически выделяет среди других слов | 1) невозможно задать вопрос; 2) выражает эмоции и чувства человека |

| разряды | 1) по происхождению: - непроизводные (в, на, под, у, к, с, над, от, по, до) - производные, т.е. образованные от других частей речи (в течение, в продолжение, напротив, около, благодаря, вокруг, согласно и др.) 2) по составу: - простые (из одного слова); - составные (из нескольких слов) | 1) сочинительные: - соединительные (и, да, ни-ни, и-и, не только - но и, как – так и, тоже, также) - противительные (а, но, да(=но), зато, однако) - разделительные (или, либо, то-то, не то – не то, или – или). 2) подчинительные: - временные (когда, пока, едва, лишь, только лишь) - причинные (потому что, так как, оттого что, ибо) - целевые (чтобы, для того чтобы, с тем чтобы) - условные (если, раз, когда (=если)) - уступки (хотя, несмотря на то что, пускай) - сравнительные (как, как будто, словно, точно) - следствия (так что) - изъяснительные (что, чтобы, будто) | 1) формообразующие (бы, да, пусть, пускай, давай, более, менее, самый) 2) отрицательные (не, ни) 3) модальные (ли, разве, неужели, вот, вон, именно, как раз, только, лишь, исключительно, почти, что за, как, даже, ведь и др.) | 1) непроизводные (ах! ой! увы! фу! о!) 2) производные (батюшки! брось! вот еще! вот тебе на! и т.д.) |

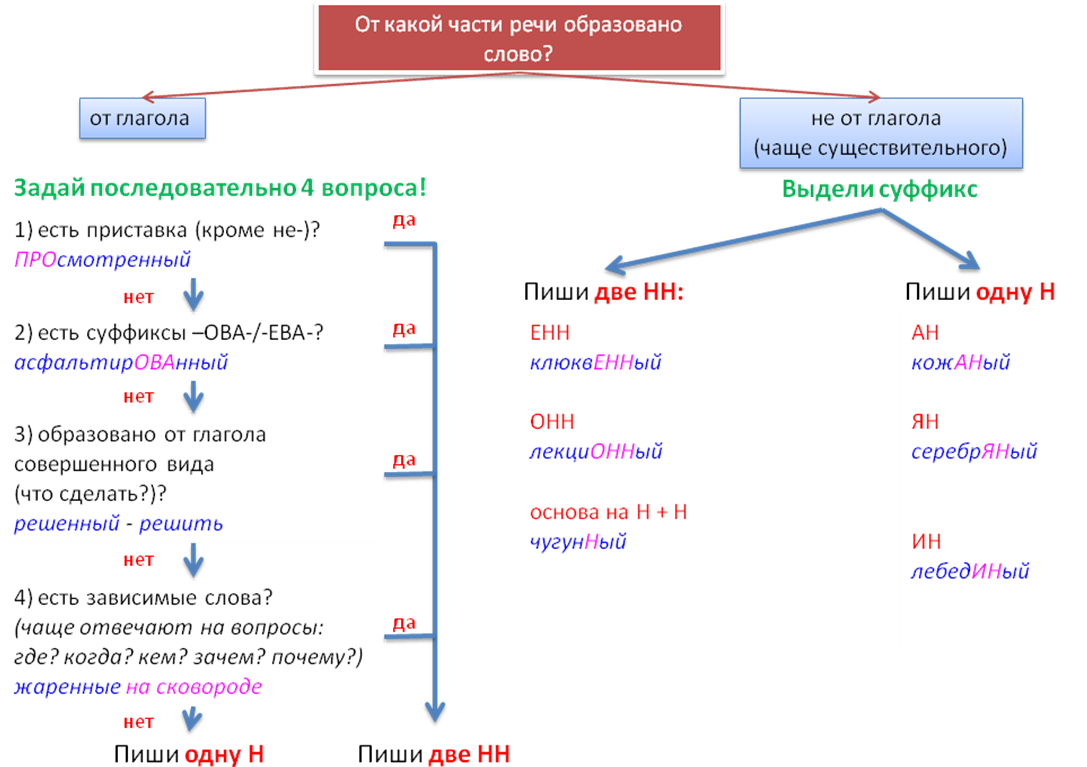

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи

óПомни!

Прежде чем будешь применять правило, посмотри, не является ли это слово исключением! К ним относятся:

| неожидаННый медлеННый страННый свящеННый чваННый чекаННый желаННый окаяННый делаННый невидаННый неслыхаННый нечаяННый неждаННый негадаННый жемаННый | рдяНый пряНый зелеНый свиНой бараНий сиНий румяНый багряНый юНый смышлеНый назваНый (брат) посажеНый (отец)

|

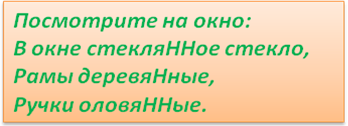

J «Запоминалки»

.Различай №1!

ЕН, ЕНН или ЯН?

| ветер + ЕН = ветрЕНый (день) ветер + ЯН = ветрЯНой (двигатель) БЕЗ + ветер + ЕНН – БЕЗветрЕННый (день | масло + ЕН = маслЕНый (блин) масло + ЯН = маслЯНое (пятно) помаслить = помаслЕННый (от глагола совершенного вида |

.Различай №2!

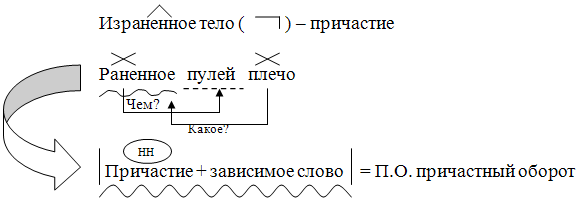

Раненый солдат (исключение)

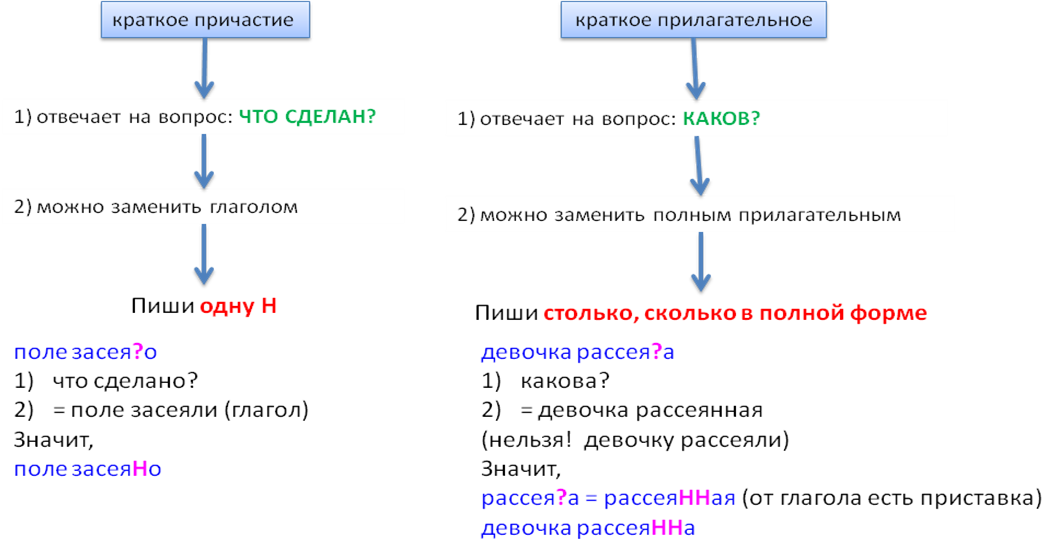

Краткие прилагательные и причастия.

Чтобы справиться с этой частью правила, необходимо знать признаки каждой из частей речи.

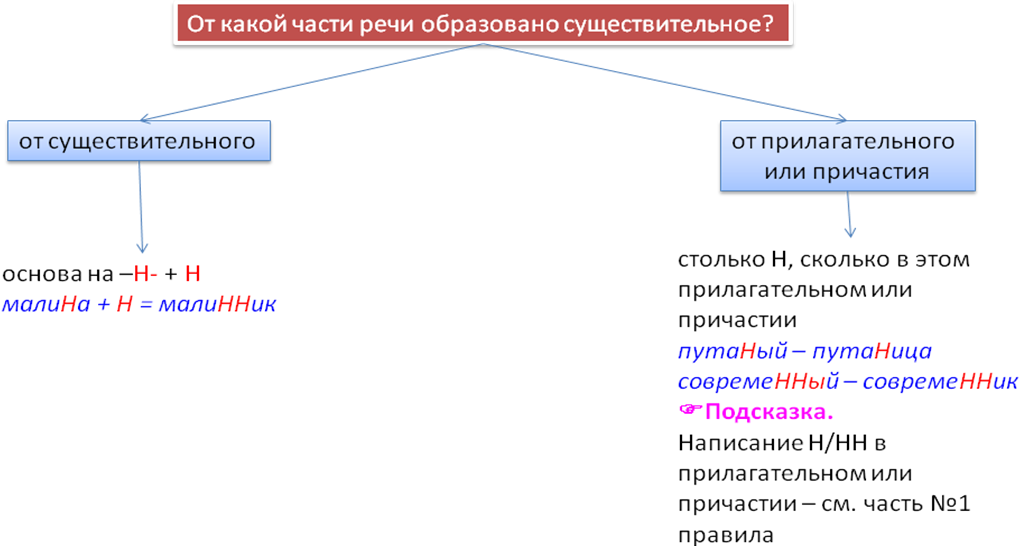

Существительные и наречия.

В наречиях пишется столько же Н, сколько и в словах, от которых они были образованы:

взглянул беше?о – беше?ый (см. часть №1 правила: образовано от глагола бесить несовершенного вида, без приставки и суффиксов –ОВА/-ЕВА = бешеНый = бешеНо)

óПомни!

Прежде чем будешь применять правило, посмотри, не является ли это слово исключением! К ним относятся:

мошеННик тружеНик

племяННик придаНое

ставлеННик

даННик

беспридаННица

Алгоритм действий.

Определи, какой частью речи являются слова, в которых пропущены –Н- или –НН-. Это необходимо для того, чтобы знать, какой частью правила пользоваться.

Вспомни, не является ли это слово исключением.

Подумай, от какого слова образованы разбираемые слова.

По правилу определи написание.

Разбор задания.

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?

Манеры его не отличались простотой, а были изыска(1)ы. В лабиринте кривых, узких и немоще(2)ых улиц вечно шмыгал народ. Шоферы спорили с погрузчиками, что машина недогруже(3)а.

1) 1,2 2) 1,3 3) 1,2,3 4) 1

Манеры (каковы?) изыска(1)ы. Это краткое прилагательное, так как его можно заменить полной формой изыска…ый. Определяем написание полной формы: изыска…ый образовано от глагола изыскать, в котором есть приставка из-. Таким образом, как в полной, так и в краткой форме пишем две НН.

Немоще(2)ых (каких?) улиц. Это полное прилагательное, образованное от глагола несовершенного вида мостить. Приставка не- не влияет на написание, суффиксов –ОВА/-ЕВА нет, зависимые слова тоже отсутствуют. Пишем одну Н.

Машина недогруже(3)а (что сделана?). Это краткое причастие, так как можно заменить глаголом недогрузили. В кратких причастиях пишется одна Н.

Таким образом, правильный вариант – ответ №1.

Потренируйся.

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?

Дом стоял несколько в стороне от леса; стены его тут и там были подновле(1)ы свежими лесинами, окна покраше(2)ы белилами, маленькое крылечко сбоку, изукраше(3)ое резьбой, еще пахло смолой.

1) 1 2) 1, 2 3) 3 4) 1, 2, 3

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?

На переднем плане картины на фоне фигур ряже(1)ых с маза(2)ыми сажей лицами ярко выделяется девичья фигура в белоснежном платье с плете(3)ыми рукавами.

1) 1 2) 2, 3 3) 1, 3 4) 1, 2

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?

На картине «Кермесса» Рубенс изобразил толпу разгоряче(1)ых горожан, отчая(2)о отплясывающих беше(3)ый танец.

1) 1 2) 1, 2 3) 3 4) 1, 3

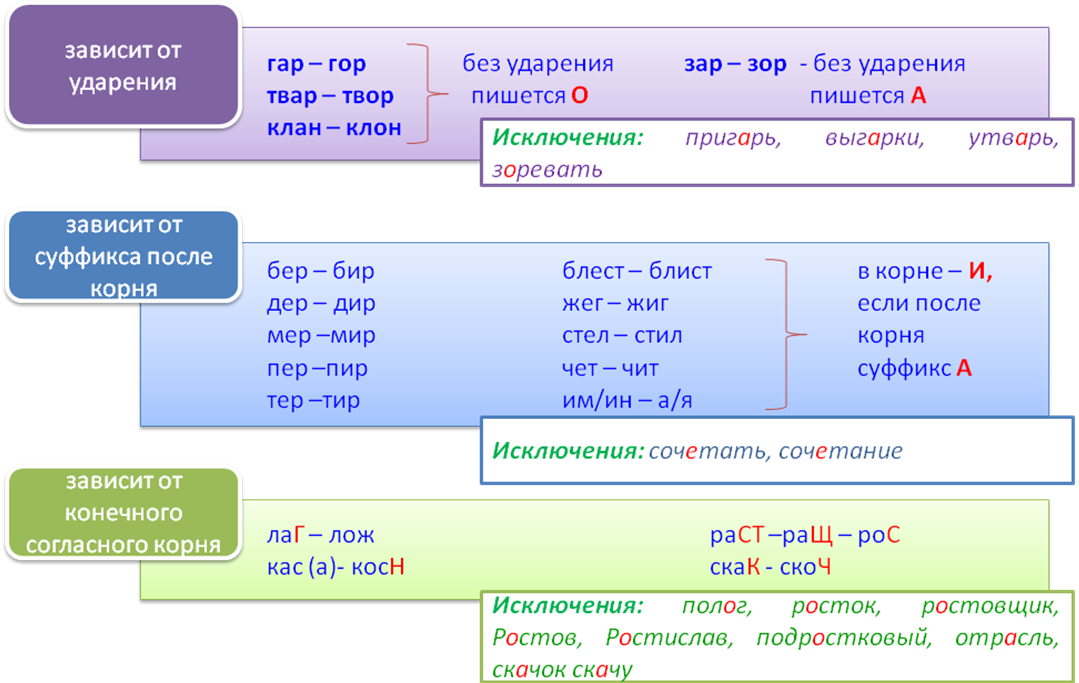

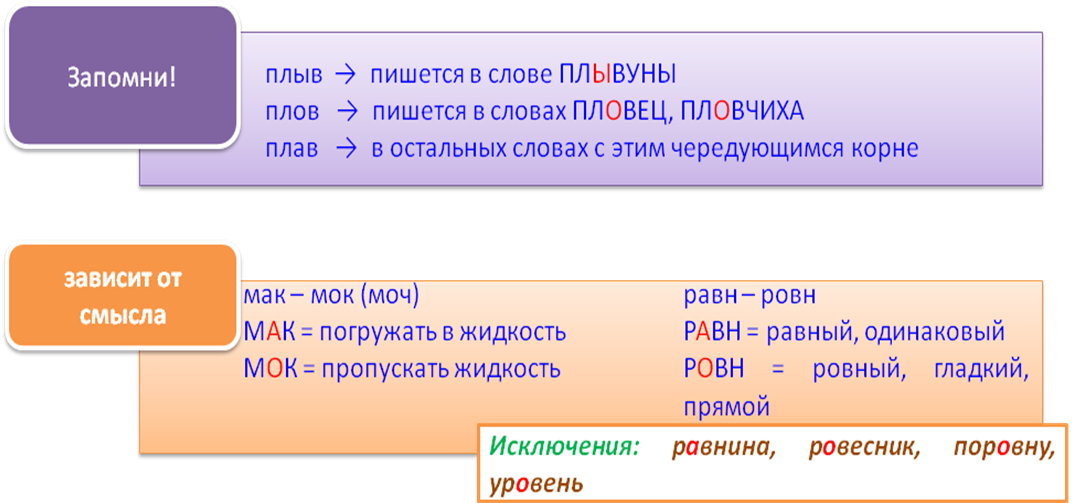

Задание проверяет твои знания правил, с помощью которых ты определяешь, какую гласную писать в корне. В соответствии с этими правилами корни разделяются на три типа:

Начнем с самого простого правила – проверяемая гласная в корне, с которым ты познакомился еще во втором классе.

Правило.

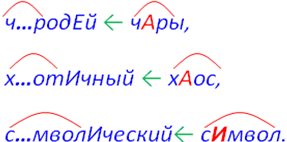

Проверяемая гласная в корне в безударном положении проверяется ударением в однокоренном слове.

«Запоминалки»

Ловушка №1!

Нельзя проверять гласные в корне глаголом с суффиксом -ЫВА-(-ИВА-):

хорОший – прихорАшИВАться.

Как вы видите, происходит чередование звуков, и можно ошибиться.

Ловушка №2!

В современном русском языке осталось много параллельных слов из древнерусского и старославянского языков:

вОРОта – привРАтник,

хОРОнить – охРАна,

зОЛОто – зЛАто,

хОЛОдный – прохЛАда.

Как вы, наверно, поняли, ПРОВЕРЯТЬ ЭТИ СЛОВА ДРУГ ДРУГОМ НЕЛЬЗЯ. Если в проверяемом -оро-/-оло (русское слово) – ищем однокоренное с –оро-/-оло. Таким же образом поступайте со словами на -ра-\-ла- (старославянское).

![]()

![]()

![]()

![]() В русском языке много слов, которые ударением проверить нельзя. Какое-то количество мы обязаны знать по выходу из школы, остальные ищем в словаре. Написания, которые нельзя проверить ударением, называются непроверяемыми.

В русском языке много слов, которые ударением проверить нельзя. Какое-то количество мы обязаны знать по выходу из школы, остальные ищем в словаре. Написания, которые нельзя проверить ударением, называются непроверяемыми.

аб…туриент - ?

в…кторина - ?

ор…гинал - ?

Корни с чередованием гласных – одни из самых сложных! Их нужно знать наизусть!

«Запоминалки»

Формулировки задания А13 могут быть разные:

× В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая (непроверяемая) гласная корня?

× В каком ряду во всех словах пропущена буква (буква указана)?

× В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением?

Алгоритм действий №1.

В каждом варианте ответа выделить корни.

Проставьте пропущенные гласные в чередующихся корнях.

К остальным словам попытайтесь подобрать проверочные слова, в которых ударение падает на место пропуска.

Оставшиеся слова, по-видимому, являются словарными. Придется вспомнить, как они пишутся!!!

Разбор задания.

В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?

1) абс..лютный, ост..лбенеть, оз..риться

2) авиак..мпания, ск..пившийся, пл..вец

3) автом..тизировать, стр..жайший, к..снуться

4) б..лагурить, обн..вляясь, сл..жившийся

Вариант №1.

Абс..лютный, ост..лбенеть, оз..риться.

Первое слово – словарное (абсОлютный), второе – проверяемое (стОлб), третье – с чередованием в корне (в безударном положении пишется –А-).

Вариант №2.

Авиак..мпания, ск..пившийся, пл..вец.

Первое слово – словарное (кОмпания), второе – проверяемое (кОпит), третье – с чередованием (плОвец – слово, которое необходимо запомнить!).

Вариант №3.

Автом..тизировать, стр..жайший, к..снуться.

Первое слово – проверяемое (автомАт), второе – проверяемое (стрОгий), третье – с чередованием (кОснуться – зависит от конечного согласного корня, вспоминаем огласовку – КАСАться, но КОСНуться).

Вариант №4.

Б..лагурить, обн..вляясь, сл..жившийся: первое слово – словарное (бАлагур), второе – проверяемое (нОвый), третье – с чередованием (зависит от конечного согласного корня, вспоминаем огласовку – ЛАГ, но ЛОЖ).

Таким образом, правильный вариант №2 (везде вставлена буква О).

Алгоритм действий.

В каждом варианте ответа выделить корни.

Посмотри, действительно ли гласная пропущена именно в корне, а не в суффиксе или приставке. Если такое слово попадается, то этот вариант уже неправильный.

Придется вспомнить чередующиеся корни. Не зная их, вы не сможете справиться с заданием!!! Варианты с чередующимися корнями исключай!

К оставшимся словам попытайся подобрать однокоренные проверочные слова, то есть поставь место пропуска под ударение.

Исключи те варианты, где проверочное слово не подбирается. По-видимому, ты столкнулся со словарным словом.

Помни! Задание с такой формулировкой не подразумевает, чтобы все пропущенные буквы в вариантах ответа были одинаковые. В правильном варианте ответа пропущенные гласные могут быть разные. Главное – все три слова должны быть на одно правило.

Разбор задания.

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

р…стительный, переск..чил, вн..мал

д…лины, нап..дение, в…дать

ст…реть, закл..наю, пон…мать

тв..рчество, расст..лать, нач..нать

Следуем алгоритму. Выделяем корни:

р…стительный, переск...чил, вн...мал

д…лины, нап...дение, в…дать

ст…реть, закл...наю, пон…мать

тв...рчество, расст...лать, нач...нать

Мы убедились, что все гласные пропущены именно в корне. Находим чередующиеся корни.

р…стительный, переск...чил, вн...мал

д…лины, нап...дение, в…дать

ст…реть, закл...наю, пон…мать

тв...рчество, расст...лать, нач...нать

Знание чередующихся корней дает результат. Остается один вариант ответа - №2. Его мы и проверим: д…лины – дОл, нап…дение – напАсть, в…дать – вЕдаю.

Значит, правильный ответ – вариант №2.

Потренируйся.

1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

1) хр..нитель, дин..мический, мет..орология

2) разд..лительный, к..смонавтика, зам..реть

3) уб..диться, с..мпатия, изб..гающий

4) пож..леть, загр..мировать, ан..литический

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

1) заст..лю, соб..ратель, ч..мпионат

2) выч..сть, оп..раясь, разр..кламированный

3) п..рила, пост..рать, бл..снуть

4) среднев..ковый, разм..стить, сод..ржательный

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

1) экз..менатор, парад..ксальный, пол..скать (кошку)

2) ав..нгард, утр..мбовать, возг..рание

3) фил..рмония, рест..врировать, безотл..гательный

4) ц..ремония, заг..релый, неприк..сновенность

Задание А14 проверяет сразу пять правил. Каждое из них само по себе очень легкое, но запутаться в них вполне возможно. Без постоянной тренировки не жди отличных результатов!

Каждый из вариантов ответа содержит три слова, которые объединены одним правилом.

Правило.

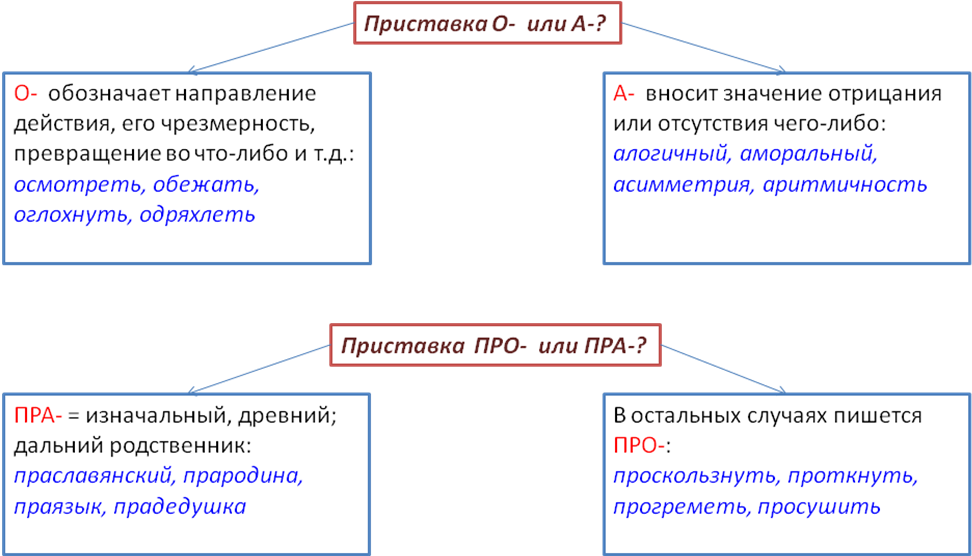

Неизменяемые приставки.

Они всегда пишутся одинаково, независимо от того, как ты их произносишь:

| РУССКИЕ ПРИСТАВКИ: в- (вы-) до- за- к- над- об- от- пере- по- под- с- у-

| ИНОЯЗЫЧНЫЕ ПРИСТАВКИ: анти- архи- де- дез- дис- ин- контр- ре- суб- экс- |

Различай!

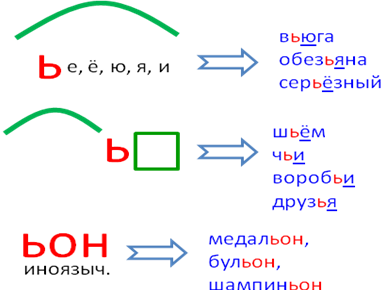

Правописание Ъ и Ь.

Подсказка.

Ъ и Ь всегда идут после согласных перед гласными Е, Ё, Ю, Я, а также И для Ь.

Ловушка!

Сэкономить, сузить – перед этими буквами Ъ и Ь не ставятся.

Двуязычный – первая часть заканчивается не на согласный.

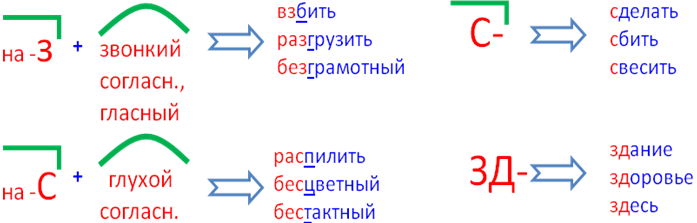

Приставки, оканчивающиеся на З или С.

Русские приставки на з-/с- пишутся так, как слышатся, то есть, по фонетическому принципу.

Из этого принципа выведено правило: если после приставки звонкий согласный, пишется на конце з-, если глухой – с-:

Помни!

Многие «рeжутся» на незнании глухих и звонких согласных.

Ч, Щ, Ц – всегда глухие.

Проверяй себя произношением!

чересчур

Различай!

Ловушка!

ДИС- - иноязычная приставка, поэтому на письме она не изменяется.

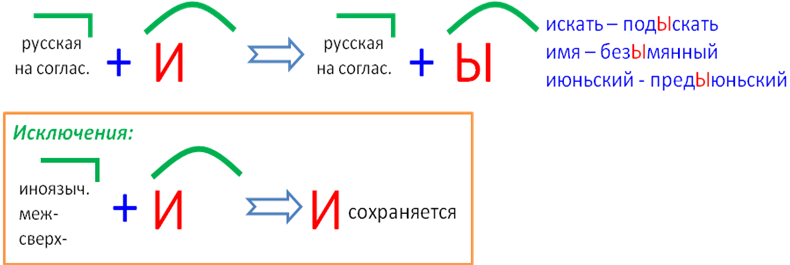

Ы/И после приставок на согласную.

Различай №1!

В сложносокращенных словах (пединститут, спортинвентарь) И сохраняется, так как первая часть является не приставкой, а корнем!

Различай №2!

Подымать, изымать – но поднимать, взимать, взирать, снимать.

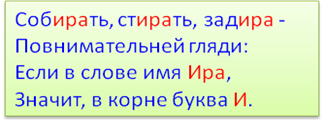

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.

| ПРИ- | ПРЕ- | ||

| 1. = около

2. прибавление, приближение, присоединение

3. неполнота действия

4. действие, доведенное до конца 5. = чуть-чуть, ненадолго

6. сопутствующее действие

7. действие в чьих-либо интересах | Прибалтика

приплюсовать прибежать привинтить

присыпать

придумать

прилечь

присвистнуть

припрятать

| 1. = очень, весьма (высокая степень качества или действия)

2. = пере- («через», «по-иному») | предолгий

беспрестанно преобразить превысить |

Различай!

| предать друга претворить мечту в жизнь преклониться перед кем-то преступать закон пребывать (находиться где-либо) преемник (последователь) преходящий (временный) презирать (не уважать) предел желаний претерпеть лишения превратный (изменяющийся) | придать значение притворить дверь приклонить ветку к земле приступать к делу прибывать куда-либо приёмник (аппарат) приходящий (кто приходит) призирать (давать приют) придел храма притерпеться (привыкнуть) привратник (сторож, стражник) |

Помни! Это правило включает множество иностранных слов или слов, происхождение которых не всегда понятно. Тебе придется их выучить!

| привередничать, привередливый приверженец привидение привилегия пригожий придирчивый приличие примитивный приоритет присяга притязание прихотливый | преамбула презент президент президиум преимущество прекословить прелюдия премьера пренебрежение пренебрежение препарат препирательство препятствие прерогатива пресловутый пресмыкаться престиж престол претендент претензия прецедент |

Алгоритм действий.

1. В каждом варианте определить, по какому правилу сгруппированы слова.

2. Найти в вариантах ответов исключения, вставить пропущенные орфограммы.

3. Остальные пропущенные буквы вставить по правилу.

Подсказка. Не начинай с правила на ПРЕ- и ПРИ-. Оно является самым сложным, поэтому оставь его на «десерт».

Разбор задания.

В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква?

нед..чёты, не..знакомленный, з..рождаться

пр..вращение, пр..образовать, пр..искусный

ра..хаживать, и..вержение, ди..пропорция

дез..нформация, про..нформировать, небез..звестный

В первом варианте представлены слова с неизменяемой на письме приставкой, во втором – приставки ПРЕ-/ПРИ-, в третьем – приставки на З-/С-, в четвертом – Ы/И после приставок на согласную.

Оставим правописание ПРЕ- и ПРИ-.

Вариант №1.

Нед..четы пропущена буква О в неизменяемой приставке НЕДО-, не…знакомленный – откидываем НЕ-, остается неизменяемая приставка О-, з…рождаться – приставка ЗА-.

Вариант №3.

Начнем с иноязычной приставки ДИС- в слове ди..пропория. Эта приставка не изменяется на письме. В остальных словах проставляем, что слышим: раСхаживать, иЗвержение.

Вариант №4.

Ищем нерусскую приставку. В слове дез..нформация находим ДЕЗ-, значит после нее пишем И-. В слове про..нформировать используется приставка, оканчивающаяся на гласную, поэтому И- в корне мы также сохраняем. А в слове небез..звестный русская приставка БЕЗ- меняет И- на Ы-.

Вариант №2.

В трех предыдущих вариантах мы не вставили одинаковых орфограмм. Таким образом, правильный ответ №3. Проверяем его. Пр..вращение (=перейти из одного состояния в другое), пр..образовать (=переделать), пр..искусный (=очень, пре-).

Потренируйся.

1. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?

1) п..дписать, с..гласие, поз..вчера

2) ра..положиться, бе..деятельный, в..помнить

3) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать

4) под..грать, сверх..нтересный, небез..звестный

2. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?

1) не..деланный, в..драгивать, и..давать

2) п..дсказывать, п..никнуть, не..глядный

3) пр..увеличивать, пр..страстие, пр..мелькаться

4) раз..скать, без..сходный, по..грать

3. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?

1) з..частую, н..илучший, поз..вчера

2) пред..стория, без..дейный, не..звестный

3) пр..ложение, пр..озерный, пр..огромный

4) во..делывать, в..пышка (света), ра..думыва

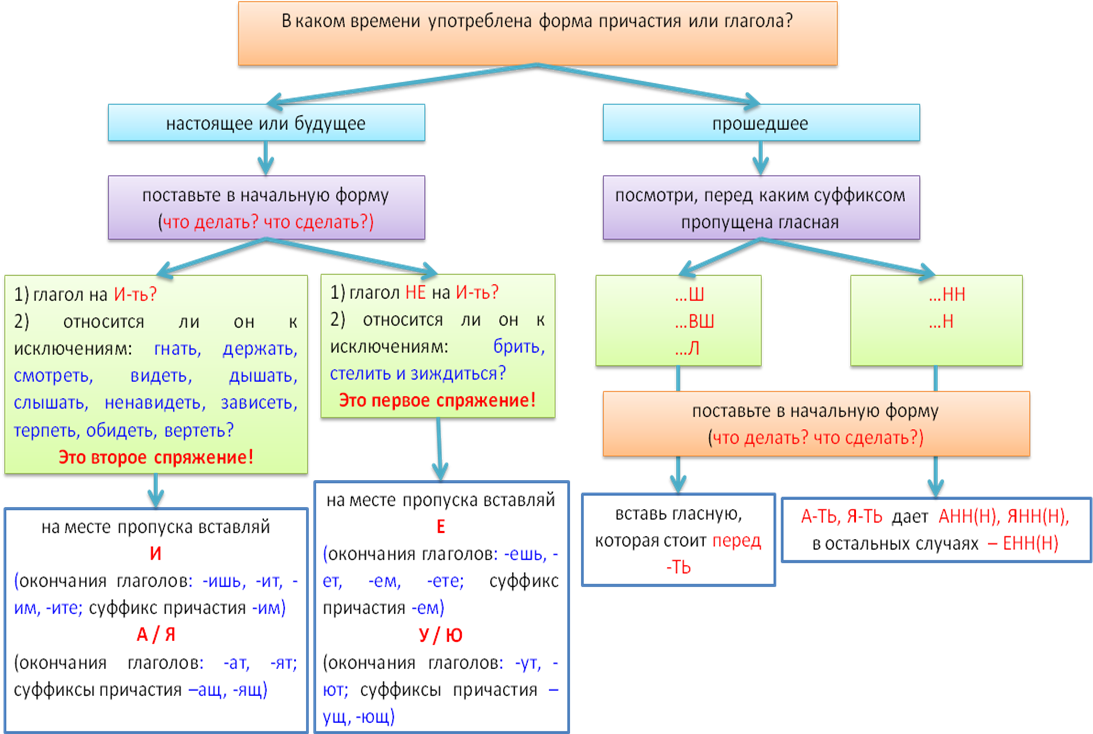

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени.

Подсказка.

Посмотри задание А10, чтобы вспомнить признаки причастия и спряжения глаголов. Вспомни суффиксы причастий!

Ловушка!

Если у формы есть приставка ВЫ-, то ее следует откинуть в первую очередь, так как она перетягивает ударение на себя!

| ВЫлет..м Откидываем ВЫ-: летИм Окончание проверено! | ВЫпуст..м Откидываем ВЫ-: пУст…м Окончание не проверено!

ОБРАТИСЬ К ПРАВИЛАМ, СЛЕДУЮЩИМ НИЖЕ. |

Подсказка.

Если сомневаешься, какой суффикс в инфинитиве, то запомни, что кроме глагола КЛЕИТЬ все остальные заканчиваются на –ЯТЬ:

| на –И-ТЬ клеИть

| на –Я-Ть сеЯть, веЯТь, реЯть, таЯть, чуЯть, лаЯть, каЯться, маЯться, надеЯться, лелеЯть, затеЯть |

«Запоминалки»

Для верного определения начальной формы глагола:

Различай №1!

| изъявительное наклонение -ЕТЕ – первое спряжение

-ИТЕ – второе спряжение

Когда выйдете (первое спряжение) из лесу, увидите (второе спряжение) поле. | повелительное наклонение

|

Различай №2!

| ЕНН | А-НН |

| завеш-енн-ый (от глагола завесить = закрыть занавеской) | завеш-анн-ый (от глагола завешать = повесить на всем пространстве) |

| навеш-енн-ый (от глагола навесить = повесить, надеть на что-л.) | навеш-а-нн-ый (от глагола навешать = повесить в большом количестве) |

| обвеш-енн-ый (обвесить = обмануть при покупке) | обвеш-а-нн-ый (обвешать = увешать со всех сторон, всюду) |

| развеш-енн-ый (развесить = разделенный на части по весу товар) | развеш-а-нн-ый (развешать = повесить по разным местам) |

| свеш-енн-ый (свесить = спускать вниз) | свеш-а-нн-ый (свешать = определить вес) |

| (за-, пере-, по-, с-)меш-енн-ый (от приставочных образований глагола месить =мять, перемешивая) | (за-, пере-, по-, с-)меш-а-нн-ый (от приставочных образований глагола мешать =переворачивать, взбалтывать круговыми движениями с помощью чего-либо) |

| (вы-, за-, при-, про-)стрел-енн-ый (от выстрелить, застрелить, пристрелить, прострелить) | (на-, об-, от-, пере-, при-, рас-)стрел-я-нн-ый (от настрелять, обстрелять, отстрелять, перестрелять, пристрелять = настроить прицельно) |

| выкач-енн-ый (выкатить) | выкач-а-нн-ый (выкачать) |

Алгоритм действий.

1. Определите время причастия или глагола.

2. Поставь в начальную форму.

3. Если время настоящее или будущее, вспомни спряжение и вставь гласную.

4. Если время прошедшее, то вставь гласную, которая находится перед –ТЬ в инфинитиве.

Разбор задания.

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У(Ю)?

умные люди не хвал..тся, бор..щийся с ветром

пыш..щий здоровьем, братья кол..т дрова

расстила..щиеся до горизонта поля, они обид..тся

они всех ненавид..т, ре..щее знамя

Во всех вариантах глаголы и причастия относятся к настоящему времени, значит, необходимо определить спряжение, поставив или образовав инфинитив.

Вариант №1.

Не хвал..тся – хвалиться, глагол на –ИТЬ, к исключениям не относится, второе спряжение, вставляем – Я. Бор..щийся – бороться, первое спряжение, вставляем – Ю.

Вариант №2.

Пыш..щий – пыхать, первое спряжение, У. Кол..т – колоть, первое спряжение, Ю.

Вариант № 3.

Расстила..щиеся – расстилаться, первое спряжение, Ю. Обид..тся – обидеть, исключение, второе спряжение, Я.

Вариант №4.

Ненавид…т – ненавидеть, исключение, второе спряжение, Я. Ре..щее – реять (см. Подсказка), первое спряжение, Ю.

Таким образом, правильный вариант №2.

Потренируйся.

1. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И?

1) обгон..шь, знач..мый

2) назнач..шь, сдвига..мый

3) вытр..шь, налад..вший

4) засохн..шь, исправ..вшийся

2. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И?

1) постел..шь, вер..вший

2) выход..шь, провер..нный

3) наде..шься, разве..нный

4) огранич..шь, слыш..мый

3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?

1) колебл..шься, исследу..мый

2) гон..шь, расставл..нный

3) потерп..шь, скле..нный

4) бре..шься, дремл..щий

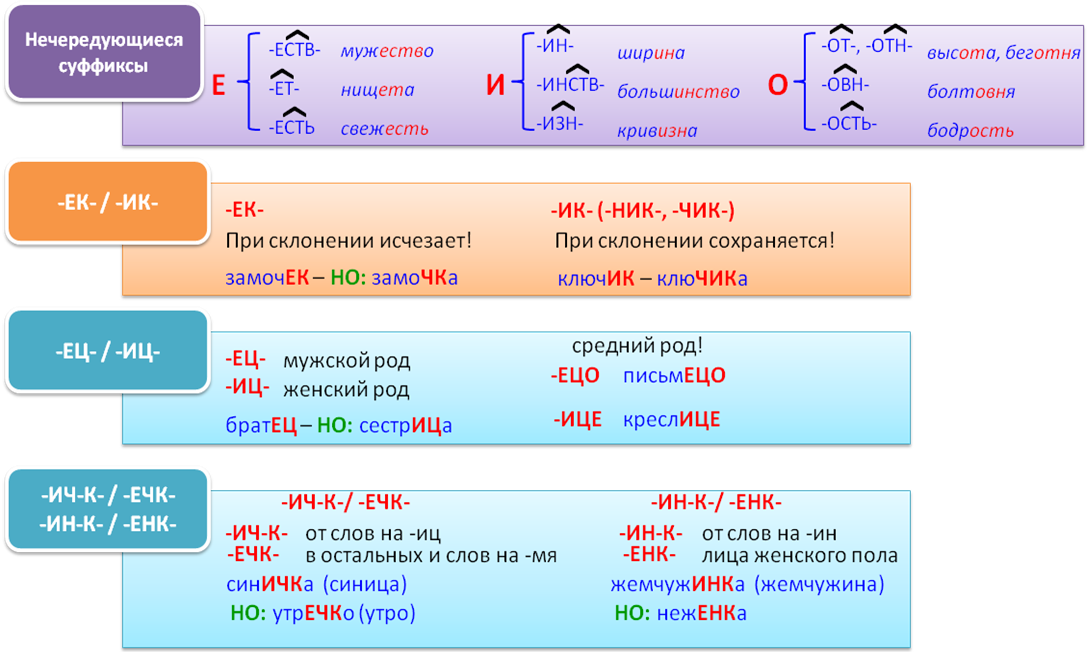

В этом задании тебе предстоит запомнить много суффиксов.

Подсказка.

Кроме того, многие правила взяты из задания А15. Перечитай его еще раз!

Правило.

Имя существительное.

Имя прилагательное

Глагол

Помни!

Глаголы типа разбойничать, попрошайничать пишутся через –НИЧА(ТЬ).

Алгоритм действий.

1. Определи, к какой части речи относятся слова.

2. Выдели суффикс, подобрав ближайшее однокоренное слово.

3. Действуй по правилу!

Разбор задания.

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?

А. допраш..вать Б. корч..вать В. устойч..выйГ. розн..чный

1) А, Б, Г

2) А, Б, В

3) В, Г

4) А, В, Г

Допраш..вать – глагол, заканчивается на безударный –ВА(ТЬ). Ставим в форму 1-го лица ед.ч. – я допрашИВАю. Суффикс сохраняется – ИВА.

Корч..вать – глагол, заканчивается на ударный –ВА(ТЬ), но в форме 1-го лица ед.ч. выпадает суффикс (я корчую). Вставляем суффикс – ЕВА.

Устойч…вый – прилагательное, образовано от устоять с помощью суффикса –ЧИВ-, в котором всегда пишется И.

Розничный - образовано от слова розница. Выделяем суффикс –ИЦ- и переносим его в прилагательное.

Таким образом, правильный ответ – вариант №4.

Потренируйся.

1. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?

А. рассла..ваться

Б. щавел..вый

В. окольц..вать

Г. недогадл..вый

1) А, Б, Г 2) Б, В 3) В. Г 4) А, В, Г

2. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?

А. фланел..вый

Б. расчетл..вый

В. обустра..ваться

Г. претерп..вая

3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?

А. ноздр..ватый

Б. застр..вать

В. проста..вавший

Г. находч..вый

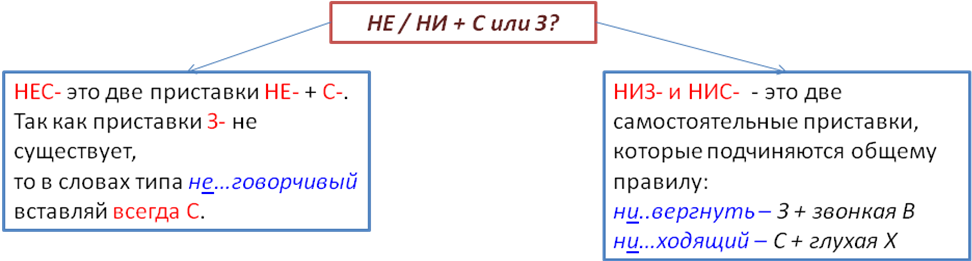

Правило делится на две части:

слитное или раздельное написание НЕ со всеми частями речи;

различие НЕ и НИ

Правило.

Слитное и раздельное написание НЕ

Различай!

В зависимости от условий

| Часть речи | Слитно | Раздельно |

| существительные, прилагательные | = синоним без не-: неискренность = лицемерие, непопулярный = малоизвестный | Противопоставление (союз а или антоним), нельзя подобрать синоним: не осторожность, а трусость не математик |

| наречия | 1. Наречия на –О, -Е = синоним без не-: нетрудно выполнить (=легко) 2. в отрицательных наречиях: негде, некуда, неоткуда, незачем 3. Недаром = не напрасно | 1. Наречия на –О, -Е , если есть союз а, антоним: живет не близко, а далеко 2. Наречия не на –О, -Е: не вовремя 3. Не даром = не бесплатно |

| местоимения | Отрицательные и неопределенные НЕ/НИ + кто, что, какой, каков, чей, сколько, который | 1. Остальные: не ваш, не я, не каждый 2. Отрицательные и неопределенные, если между ними есть предлог: не с кем, не к чему |

| причастия | Без зависимых слов: ненаписанное письмо В сочетании с наречиями меры и степени: абсолютно невыполненное задание | С зависимыми словами: не написанное им письмо |

| причастия и прилагательные с суффиксами –ЕМ/-ИМ | Без зависимых слов в творительном падеже (кем? чем?): нелюбимые блюда | С зависимыми словами в творительном падеже: не любимые нами блюда |

| Несмотря на/ невзирая на | = вопреки: несмотря на болезнь, он пошел гулять | Буквально от глаголов «смотреть; взирать»: шел, не смотря под ноги |

Различие НЕ и НИ

В простом предложении

| НЕ | НИ |

| как отрицание | как усиление отрицания, отрицание |

| 1. При глаголе, причастии и деепричастии: не хочу молока, не читающая книги нация | 1. При остальных частях речи: не хочу ни молока, ни чая |

|

| 2. В предложениях, где нет сказуемого: Ни с места! |

|

| 3. В фразеологизмах: ни два ни полтора ни жив ни мертв ни конца ни края ни рыба ни мясо ни с того ни с сего ни свет ни заря ни то ни сё |

| как утверждение |

|

| 2. В составном глагольном сказуемом при повторении НЕ… НЕ = утверждение: не смогу не зайти |

|

| 3. В вопросительных, восклицательных предложениях с обобщающим значением: Кого я только не встретил! |

|

В сложном предложении при словах где, куда, как, когда, что, кто, сколько НЕ/НИ:

| 4. В придаточном предложении для отрицания: Дежурный отмечал всех, кто НЕ приходил | 4. В придаточном предложении для утверждения (убери НИ – смысл не изменится!): Дежурный отмечал всех, кто бы к нему НИ приходил |

| Различай! | |

| не один (=много) не раз (много раз) немало (=много) не кто иной, как… не что иное, как… тем не менее не только… но и | ни один (=никто) ни разу (=никогда) нимало (=нисколько) во что бы то ни стало где бы то ни было откуда ни возьмись как бы то ни было что ни на есть ни в коем случае |

Алгоритм разбора.

1. Определи часть речи.

2. Посмотри, нет ли в предложении слов, при которых НЕ всегда пишется раздельно.

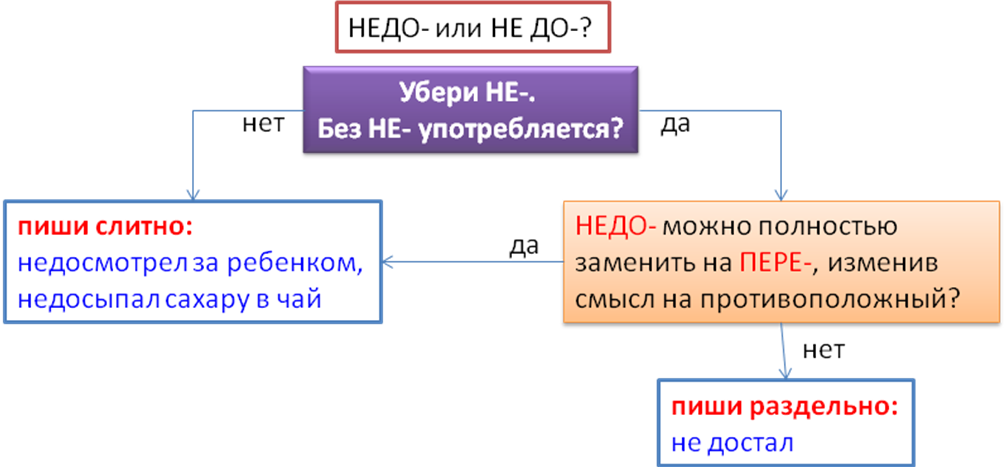

3. Обрати внимание, нет ли приставки НЕДО- или сочетания НЕ ДО-.

4. По части речи вспомни правило.

Разбор задания.

В каком предложении НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО?

1) Ему не хватает опытности и (не)достает терпения.

2) Наша страна (не)зависима.

3) Его как-то сразу (не)взлюбили.

4) Мы остановились на отнюдь (не)пригодной для стройки площадке.

Вариант №1.

(Не)достает – глагол с НЕ(ДО)-. Убираем НЕ-: ему достает терпения. Так говорить нельзя, значит без НЕ не употребляется. Пиши слитно!

Вариант №2.

(НЕ)зависима – это краткое причастие с суффиксом –ИМ. В предложении нет зависимого слова в творительном падеже, значит НЕ пишем слитно.

Вариант №3.

(Не)взлюбили – без НЕ не употребляется. Пиши слитно.

Вариант №4.

(Не)пригодной – прилагательное, но в тексте есть ОТНЮДЬ. Пиши раздельно.

Таким образом, правильный ответ – вариант №4.

Потренируйся.

1. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

1) Случилось так, что мне (не)кому было рассказать о своих сомнениях.

2) Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой (не)привычной обстановке.

3) Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей.

4) Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне все вам скучно.

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Е?

Сегодня мы н(1) только н(2) совершенствуем методику обучения эпистолярному жанру, но и утрачиваем, как это н(3) печально, наследие прошлого.

1 2) 2 3) 3 4) 1, 2

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И?

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) обернется, а первый сам н(3) с кем н(4) уживется.

1,2 2) 2 3) 2, 3 4) 3,4

В этом задании тебе понадобятся знания о частях речи.

Правило.

Прежде чем обратиться к правилу проверь, может ли форма употребляться без приставки/предлога. Если не может, пиши слитно!

Слитное написание наречий

Помни!

вдребезги, впросак, воочию, вкупе, навзничь, навзрыд, наизусть, наотмашь, натощак, наискосок, насмарку, поодаль, понаслышке, невдомек, невзначай.

Помни!

Наречия, начинающиеся на ВПЕРЕ-, НАПЕРЕ-, ВПРИ-, ВРАЗ-, ВЗА-, ВНА-, НАВЫ-, ВПОЛ- пишутся слитно: вперебежку, наперевес, вприглядку, вразбивку, взаем, внакидку, навыворот, вполглазка.

Исключения: в придачу, в прибавку, в забросе, в замену, в наклон, в насмешку, на выбор, на выучку, на выручку, на вырост.

Раздельное написание наречий

Дефисное написание наречий

В зависимости от смысла

Предлоги или существительное с предлогом

СОЮЗЫ или МЕСТОИМЕНИЯ и НАРЕЧИЯ с предлогом и частицей

Союзы ТАК ЧТО, ТАК КАК, КАК БУДТО, ПРИ ЭТОМ, НЕ ТО…НЕ ТО, ТО ЕСТЬ пишутся раздельно.

Различай!

Написание частиц

Алгоритм разбора

1. Определи часть речи, задав к слову вопрос.

Помни!

К самостоятельным частям речи можно задать вопрос, к служебным – нет.

2. Посмотри, есть ли в вариантах ответа одинаковые формы, и определи, одинаковую ли функцию они выполняют (в зависимости от этого написание может изменяться)

3. В зависимости от части речи вспомни правило.

Разбор задания.

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1) Эксперимент был проведен удачно, ПРИ(ЧЕМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны.

2) (В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят теплые, безветренные.

3) Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной.

4) Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО ее и любили в деревне.

Вариант №1.

Оба слова пишутся слитно, так как они являются союзами: причем можно заменить к тому же; поэтому можно заменить так что.

Вариант №2.

(В)начале является существительным с предлогом и пишется раздельно, так как есть зависимое слово: В начале(чего?) сентября. (За)то пишется слитно, так как является союзом и у него есть синоним но.

Вариант №3.

(По)прежнему – задаем вопрос как?, это наречие со структурой по- + прежний +ему, пишется через дефис. (На)столько – насколько? (наречие со структурой на + местоимение, пишется слитно).

Вариант №4.

(На)редкость – существительное с предлогом, так как без на может употребляться и слово может склоняться, поэтому пишется раздельное. (За)то выполняется ту же функцию, что и варианте №2.

Таким образом, правильный ответ – вариант №1.

Потренируйся.

1. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1) Они иногда часами молчали, ЗА(ТО) каждый чувствовал, что им обоим хорошо, и (ПО)ТОМУ именно хорошо, что они вместе.

2) (ПО)ЧЕМУ судите вы о культуре человека – по его манерам, вкусам, привычкам? И (ОТ)ЧЕГО вы так требовательны к нему?

3) Работу свою Сергеев знал и любил ее ЗА(ТО), что она ему давалась, (ПО)ЭТОМУ и считали его на заводе хорошим мастером.

4) Старший сын, Анисим, приезжал домой очень редко, только в большие праздники, ЗА(ТО) часто присылал с земляками гостинцы и ТАК(ЖЕ), как средний, Степан, короткие письма.

2. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1) Заливы Онежского озера совершенно необыкновенной формы. Один из них (НА)ПОДОБИЕ хобота слона, другой представляется многим туристам (В)ВИДЕ клешни огромного рака.

2) Герой комедии Мольера Дон Жуан явился в пьесе полным атеистом, ПРИ)ЧЕМ остроумнейшим, бесстрашным и неотразимо привлекательным, (НЕ)СМОТРЯ на свои пороки.

3) Ловлей гусениц воробьи занимаются (В)ТЕЧЕНИЕ трех недель, пока воробьята не вырастут, а когда птенцы оперятся, то (В)СЛЕД за родителями будут добывать себе корм сами.

4) Удивительное создание – кошка! Она часто идет (НА)ВСТРЕЧУ опасности. (В)ОТЛИЧИЕ от других животных этот зверек необычайно терпелив и вынослив.

3. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?

1) ЧТО(БЫ) полнее ощутить течение жизни, осенью 1877 года Чайковский уезжает (ЗА)ГРАНИЦУ: он долго живет в Италии, Швейцарии, Франции.

2) (И)ТАК, речевой этикет – явление универсальное, но (В)МЕСТЕ с тем каждый народ выработал свою специфическую систему правил речевого поведения.

3) В разговоре люди ведут себя (ПО)РАЗНОМУ – в зависимости от темы, а ТАК(ЖЕ) мотива и цели общения.

4) В «Автопортрете художника с палитрой» и «Авиньонских девицах» Пикассо много общего: ТО(ЖЕ) самое выражение лиц, одни и ТЕ(ЖЕ) цветовые тона.

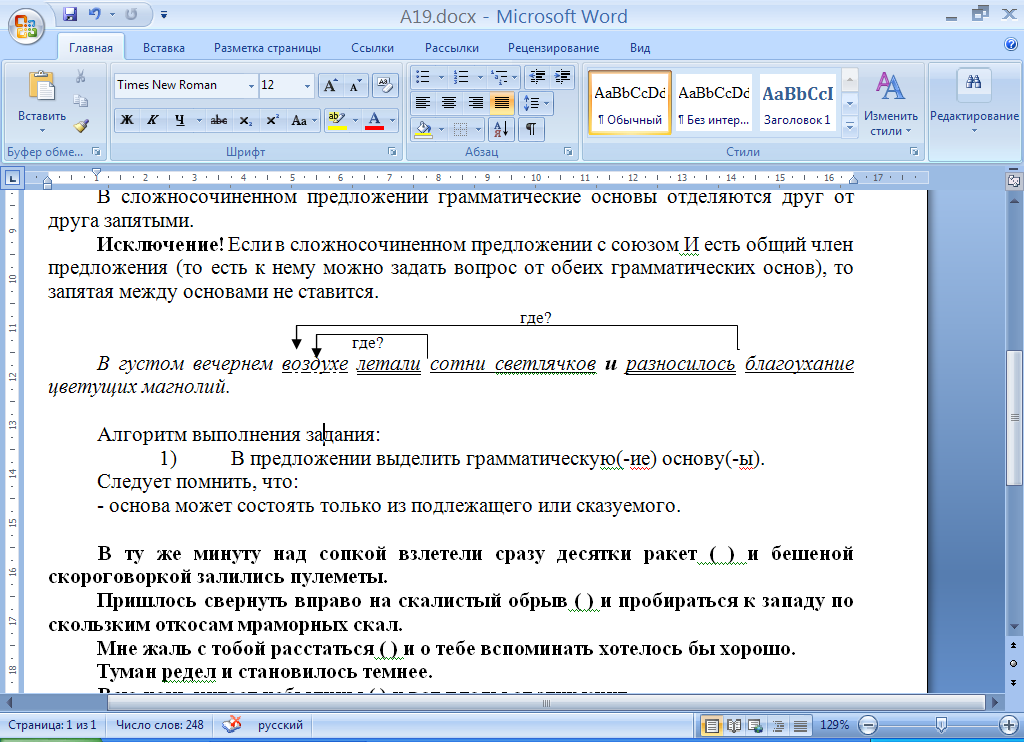

В сложносочиненном предложении грамматические основы отделяются друг от друга запятыми.

Ловушка!

Если в сложносочиненном предложении с союзом И есть общий член предложения (то есть к нему можно задать вопрос от обеих грамматических основ), то запятая между основами не ставится.

Алгоритм действий:

В предложении выделить грамматическую(-ие) основу(-ы).

Следует помнить, что основа может состоять только из подлежащего или сказуемого.

Всю ночь читает небылицы, и вот плоды от этих книг. (Два односоставных предложения: в первом есть только сказуемое, во втором – только подлежащее).

Туман редел, и становилось темнее. (Два предложения: одно двусоставное, второе – односоставное, только сказуемое).

Мне жаль с тобой расстаться, и о тебе вспоминать хотелось бы хорошо. (Два односоставных предложения, только сказуемые).

Если предложение простое, то запятую ставить не нужно.

Если предложение сложное, то необходимо посмотреть, нет ли в нем общего члена предложения. Есть – запятая не нужна, нет – запятая нужна.

Разбор задания.

1. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении:

На море не видно ни одного огонька ( ) и не слышно ни одного всплеска.

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.

2) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна.

3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая.

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.

Выделим основы в предложении: На море не видно ни одного огонька ( ) и не слышно ни одного всплеска. Это предложение сложное, состоящее из двух односоставных предложений. Определяем, есть ли у этих основ один общий член предложения. Есть – на море (где?).

Таким образом, правильный ответ – вариант №2.

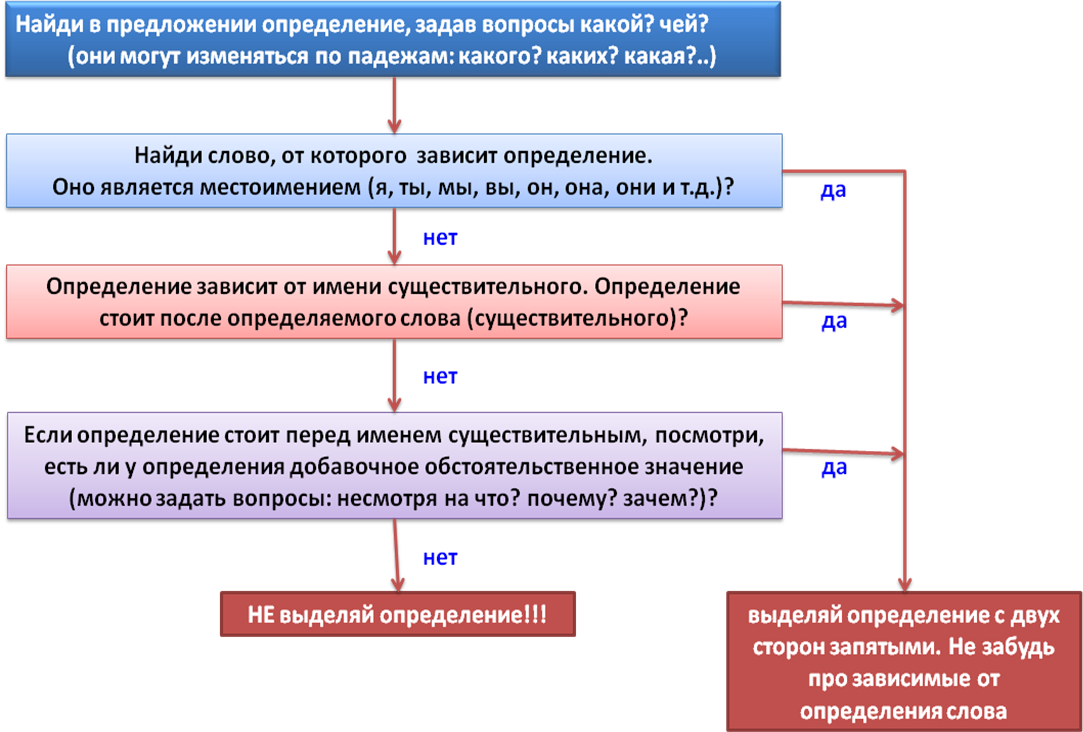

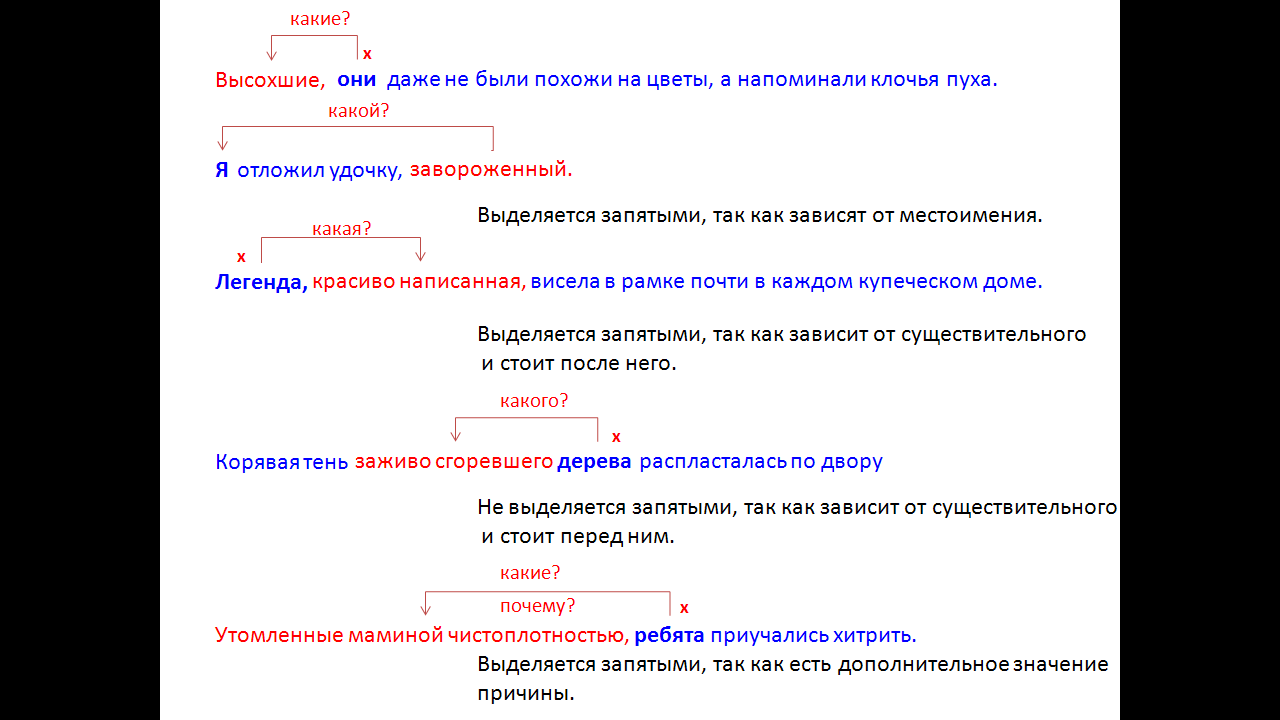

Определение - это второстепенный член предложениях, который отвечает на вопрос какой? чей?

Различай!

Могут на письме обособляться запятыми. К ним относятся:

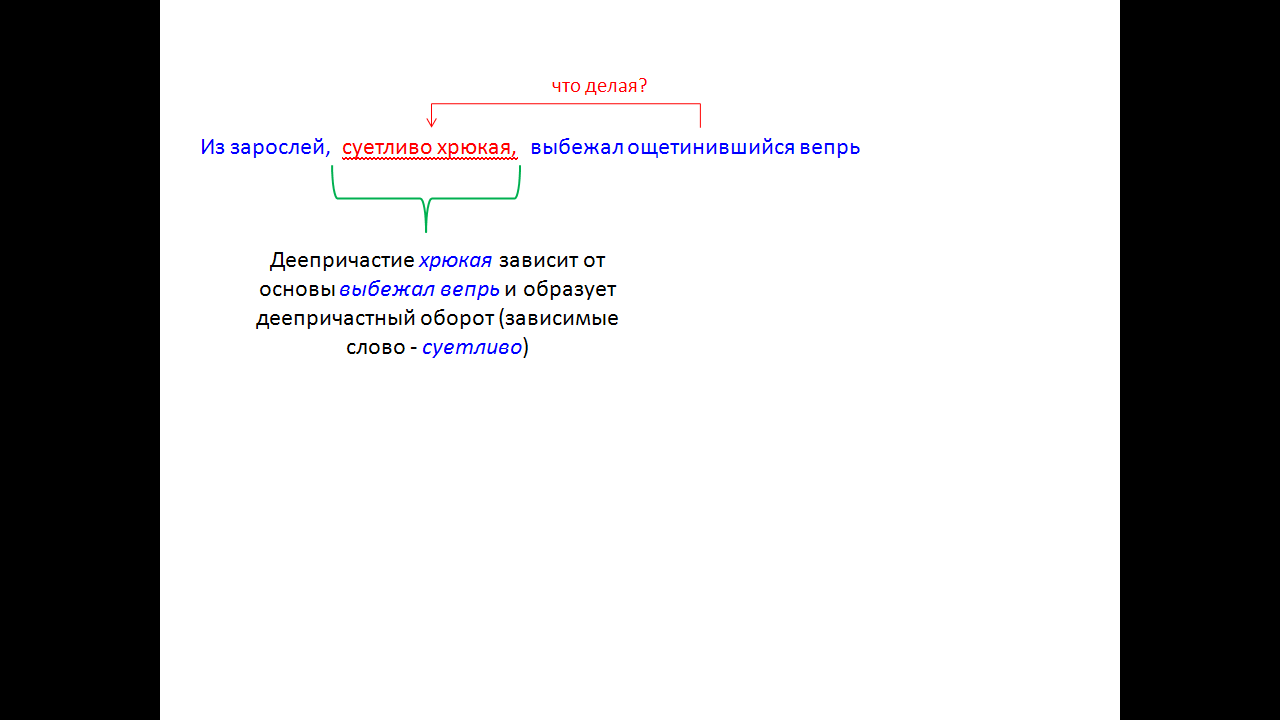

деепричастие и деепричастные обороты;

конструкции несмотря на.., невзирая на…

Правило.

Деепричастие и деепричастный оборот ОБОСОБЛЯЮТСЯ С ДВУХ СТОРОН, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЗИЦИИ!

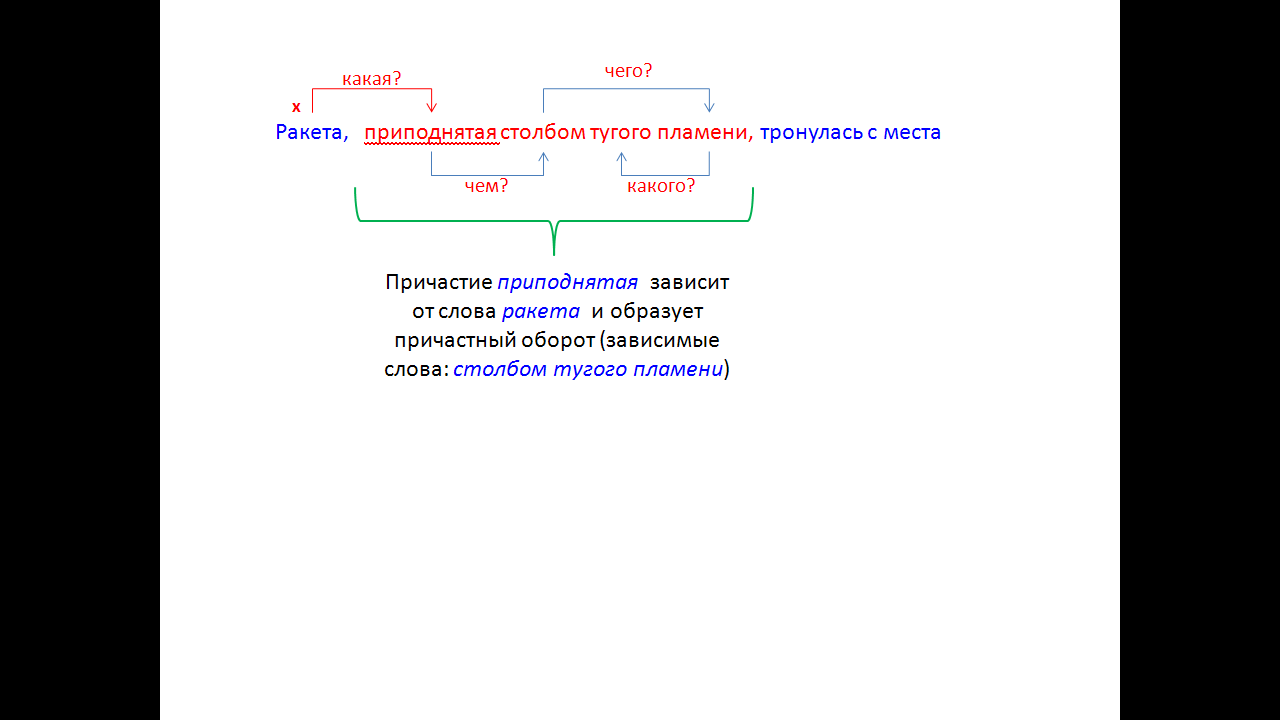

Деепричастие хрюкая зависит от основы

выбежал вепрь и образует деепричастный оборот

(зависимое слово – суетливо)

Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала моросящим дождиком.

В этом задании ты столкнешься с таким явлением в русском языке, как вводные слова и конструкции:

Вводными называются слова, словосочетания и предложения, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к содержанию высказывания.

Признаки вводных слов и конструкций:

к ним нельзя задать вопрос от других членов предложения;

они заменяются синонимичными вводными словами и конструкциями;

они легко убираются из текста без потери смысла.

Различай! Одни и те же слова могут быть вводными и нет.

Правило.

Вводные слова и конструкции на письме выделяются с двух сторон запятыми.

Можно выделить следующие разряды вводных слов и конструкций:

| ЗНАЧЕНИЕ | ВВОДНОЕ СЛОВО | ПРИМЕР |

| Уверенность или неуверенность | конечно, несомненно, без всякого сомнения, очевидно, безусловно, разумеется, само собой разумеется, бесспорно, действительно, наверное, возможно, верно, вероятно, по всей вероятности, может, может быть, быть может, должно быть, кажется, казалось бы, видимо, по-видимому, пожалуй, в самом деле, подлинно, правда, не правда ли, в сущности, по существу, по сути, право, чай, надо полагать, думаю, надеюсь, полагаю | Совсем скоро, безусловно, птицы улетят на юг. В это воскресенье мы, возможно, пойдем на рыбалку. |

| Различные чувства и эмоции | к счастью, к несчастью, по счастью, по несчастью, к радости, к огорчению, к прискорбию, к досаде, к сожалению, к удивлению, к изумлению, к ужасу, к стыду, на счастье, на радость, на беду, чего доброго, нечего греха таить, странное дело, удивительное дело | Вдруг, к нашей радости, на горизонте мы увидели большой корабль. |

| Источник высказывания | говорят, сообщают, передают, по словам..., по сообщению..., по сведениям..., по мнению..., по-моему, по-твоему, по-нашему, по-вашему, на мой взгляд, по слухам, по преданию, помнится, слышно, дескать | Дальние озера, по слухам, богаты рыбой. |

| Порядок явлений или мыслей и связь между ними | итак, следовательно, значит, наоборот, напротив, далее, наконец, впрочем, между прочим, в общем, в частности, прежде всего, кроме того, сверх того, стало быть, например, к примеру, главное, таким образом, кстати, кстати сказать, к слову сказать, во-первых, во-вторых и так далее, с одной стороны, с другой стороны, повторяю, подчеркиваю | Вся жизнь Никиты не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой. |

| Оценка стиля высказывания, способа выражения мысли | словом, одним словом, иными словами, другими словами, иначе говоря, коротко говоря, попросту сказать, мягко выражаясь, если можно так сказать, если можно так выразиться, с позволения сказать, лучше сказать, так сказать, что называется и другие; слова собственно, вообще, вернее, точнее, скорее и тому подобное (если к ним можно добавить говоря) | Словом, роль каждого замечания огромна. |

| Призыв к собеседнику | видишь (ли), видите (ли), понимаешь (ли), понимаете (ли), знаешь (ли), знаете (ли), пойми, поймите, поверьте, послушайте, согласитесь, вообразите, представьте себе, извините, простите, веришь (ли), верите (ли), пожалуйста | Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие |

Различай!

Не являются вводными и НЕ выделяются запятыми: мало-помалу, в начале, вдруг, будто, ведь, якобы, в конечном счете, вряд ли, все-таки, даже, едва ли, исключительно, именно, как будто, почти, как бы, как раз, к тому же, между тем, по предложению, просто, по решению, по постановлению, приблизительно, притом, почти, поэтому, просто, решительно, однажды, словно, в довершении всего, с пор, как бы, решительно, исключительно, вот, примерно, даже.

Ловушка №2! Частица бывало запятыми выделяется.

Алгоритм выполнения задания.

1) Вспомни, не относится ли слово, которое ты считаешь вводным, к тем словам, которые на письме не выделяются.

2) Убери его из предложения. Смысл не поменялся? Выдели запятыми.

3) Попробуй задать вопрос к слову, которое, как ты думаешь, является вводным. Если не задается, скорее всего, оно вводное и выделяется запятыми.

4) Вспомни значения вводных слов. Входит ли твое слово в их число?

|

| 1) отвечают на один и тот же вопрос |

|

|

|

| Однородные члены предложения | 2) зависят от одного и того же слова |

|

|

|

|

| 3) произносятся с перечислительной интонацией |

Помни!

Во-первых, однородные члены предложения НЕ ВСЕГДА являются одной и той же частью речи. Самое главное, чтобы они отвечали на один и тот же вопрос и зависели от одного слова!

Во-вторых, однородными могут быть ЛЮБЫЕ ЧЛЕНЫ предложения: и подлежащее, и сказуемое, и определение, и дополнение, и обстоятельство.

Обозначим однородный член знаком Ο.

Правило.

|

| |||

|

| |||

| без союзов | с одиночными союзами | с повторяющимися союзами | с двойными союзами |

| Ο,Ο,Ο В саду расцвели розы, лилии, ромашки. | соединительными союзами и, да(=и), или Ο и Ο Ο или Ο Вдруг налетела буря с крупным И частым градом. Ο, Ο и Ο Осеннею свежестью, листвой И плодами благоухает сад. противительными союзами а, но, да(=но), зато, однако Ο, а Ο Ο, зато Ο Не железным ключом открывается сердце, А добротой. | или…или либо…либо и…и то…то не то…не то ни…ни 1) и Ο, и Ο, и Ο или Ο, или Ο, или Ο Мне чудятся ТО шумные пиры, ТО ратный стан, ТО схватки боевые. 2) Ο, и Ο, и Ο Ты меня не слышишь, ИЛИ не понимаешь, ИЛИ просто игнорируешь. 3) Ο и Ο, Ο и Ο Метели И вьюга, стужа И темнота не помешали полярникам высадиться на льдины. | не только… но и как…так и если не…то не столько сколько хотя и…но

Запятая ставится перед второй часть союза!

не только Ο, но и Ο как Ο, так и Ο Эти нормы под силу вспомнить КАК мастерам спорта, ТАК И новичкам. |

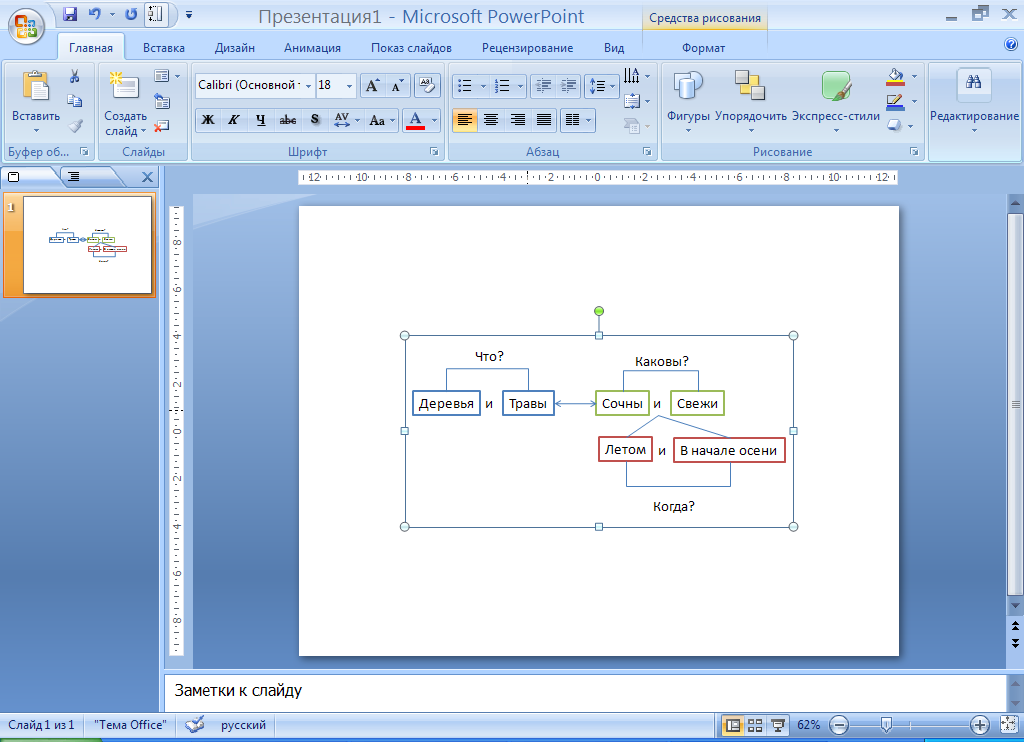

![]()

(Это предложение с тремя рядами однородных членов: двумя однородными подлежащими, двумя однородными сказуемыми и двумя однородными обстоятельствами)

Запятые нигде не ставятся!

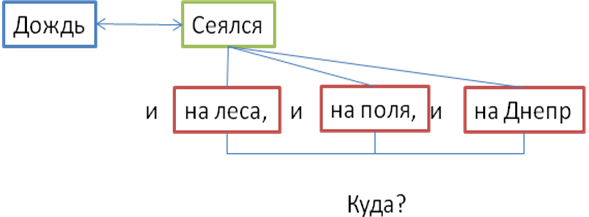

Тонкий дожди сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Днепр.

Это один ряд однородных членов, так как они зависят от одного глагола «сеялся», отвечают на один вопрос – куда? и являются обстоятельствами, поэтому запятая ставится как при повторяющихся союзах.

Ловушка №2!

Фразеологические обороты

(устойчивые сочетания слов):

Ни с того ни с сего

Ни с того ни с сего

И день и ночь

И стар и млад

И смех и горе

И там и сям

Ни взад ни вперед Запятая внутри них не ставится!

Ни да ни нет

Ни за что ни про что

Ни рыба ни мясо

Ни свет ни заря

Ни слуху ни духу

Запятая в сложноподчинённых предложениях.

Правило.

| ,что если… , то ,что когда… , то ,что хотя… , то ,и когда… , то ,и если… , то ,но если… , то ,но так как… , то

| стык союзов → то/ так / но → ,

Наташа рассказывала, что когда он был еще молодым хирургом, то делал очень сложную операцию какой-то женщине. Я утешал себя тем, что, если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил мне. |

| Осложнено | Определение | Обособление | Пример |

| 1. Однородные члены предложения | члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и связаны с одним и тем же словом | обычно обособляются друг от друга запятыми. | Пушкин собирал песни и сказки и в Одессе, и в Кишиневе, и в Псковской губернии.

|

| 2. Определения | второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? каков? и под. - прилагательные или местоимение с зависимым словом и без; - причастие или причастный оборот; - редко числительное | обособляются определения, стоящие после определяемого слова или относящиеся к личному местоимению. | 1) Дорога, мощенная булыжником, поднималась на вал (обособленное определение) 2) По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость (обособленное определение, относящееся к местоимению) 3) На серебряном от инея окне за ночь хризантемы отцвели (необособленное определение) |

| 3. Приложения | определение, выраженное существительным, которое дает другое название, характеризующее предмет (Мороз-воевода дозором обходит владенья свои). | обособляются: - любые при личных местоимениях, - распространенные приложения после определяемого слова; - с союзом как - вместо запятой ставится тире, если приложение стоит в конце предложения | 1) Вот оно, объяснение. 2) Могучий Лев, гроза лесов, лишился силы. 3) Вы, как инициатор, должны играть главную роль. 4) Рядом помещалась каморка – хранилище каталогов. |

| 4. Дополнения | второстепенный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей | как обособленные дополнения условно рассматриваются обороты со словами кроме, помимо, включая, за исключением, сверх, исключая, наряду с, вместо и др. | 1) Я ничего не слышал, кроме шума листьев. 2) Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей. |

| 5. Обстоятельства | второстепенный член предложения, который место, время, причину, образ действия и отвечает на вопросы где? когда? почему? как? | обособляются всегда: - деепричастия и деепричастные обороты; - несмотря на + сущ. | 1) Улыбаясь, он заснул. 2) Проводив товарищей, Тоня долго стояла молча. 3) Несмотря на морковный румянец, она была миловидна. |

| 6. Обращения и вводные конструкции | Обращение – слово или сочетание слов, называющее того, к кому или чему обращаются с речью. Вводные конструкции – слова, СЧ и предложения, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к содержанию высказывания (не/уверенность, чувства, источник высказывания, порядок мыслей, способы выражения мысли) | Выделяются запятыми. Вводные конструкции могут обособляться с помощью скобок или тире.

| 1) Зима, кажется (конечно, по сообщению синоптиков, во-первых), будет снежная. 2) Однажды – не помню почему - спектакля не было. 3) Мелодия белорусской песни (если вы ее слышали) несколько однообразна. 4) О первый ландыш, из-под снега ты просишь солнечных лучей. |

| 7. Уточняющие члены предложения | Уточняющие члены предложения - те члены предложения, которые поясняют другие, уточняемые, члены предложения. Чаще всего уточняющими являются обстоятельства места и времени. В роли уточняющих членов часто выступают и определения. | Выделяются запятыми. Могут вводиться словами то есть, или (= то есть), иначе, именно и т.д. | Впереди, у самой дороги, горел костер. Гроза началась вечером, часу в десятом. Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста, в длинной, до пят, шинели. |

Необходимо отличать тропы (изобразительно-выразительные средства), основанные на переносном значении слов и фигуры речи, основанные на синтаксическом строении предложения.

Лексические средства.

Обычно в рецензии задания В8 пример лексического средства дается в скобках либо одним словом, либо словосочетанием, в котором одно из слов выделено курсивом.

| синонимы (контекстные, языковые) – близкие по смыслу слова | скоро – вскорости – на днях – не сегодня-завтра, в недалеком будущем |

| антонимы (контекстные, языковые) – противоположные по смыслу слова | они никогда не говорили друг другу ты, а всегда вы. |

| фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению одному слову | на краю света (= «далеко»), зуб на зуб не попадает (= «замерз») |

| архаизмы – устаревшие слова | дружина, губерния, очи |

| диалектизм – лексика, распространенная на определенной территории | курень, гутарить |

| книжная, научная, разговорная лексика | дерзновенный, сподвижник; коррозия, менеджмент; просадить деньги, глубинка |

Тропы.

В рецензии примеры тропов часто указываются в скобках, как словосочетание.

| метафора – перенос значения слова по сходству | мертвая тишина |

| олицетворение – уподобление какого-либо предмета или явления живому существу | отговорила роща золотая |

| сравнение – сопоставление одного предмета или явления с другим (выражаются через союзы как, словно, будто, сравнительную степень прилагательного) | яркий, как солнце |

| метонимия – замена прямого названия другим по смежности (т.е. на основе реальных связей) | Шипенье пенистых бокалов (вместо: пенящееся вино в бокалах) |

| синекдоха – употребление названия части вместо целого и наоборот | белеет парус одинокий (вместо: лодка, корабль) |

| перифраз – замена слова или группы слов, чтобы избежать повторения | автор «Горе от ума» (вместо А.С. Грибоедов) |

| эпитет – использование определений, придающих выражению образность и эмоциональность | Куда ты скачешь, гордый конь? |

| аллегория – выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах | весы – правосудие, крест – вера, сердце - любовь |

| гипербола – преувеличение размеров, силы, красоты описываемого | в сто сорок солнц закат пылал |

| литота – преуменьшение размеров, силы, красоты описываемого | ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка |

| ирония – употребление слова или выражения в смысле, обратном буквальному, с целью насмешки | Откуда, умная, бредешь ты, голова? |

Фигуры речи, строение предложений.

В задании В8 на фигуру речи указывает номер предложения, данный в скобках.

| эпифора – повторение слов в конце предложений или строк, идущих друг за другом | Мне хотелось бы знать. Отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? |

| градация – построение однородных членов предложения по нарастанию смысла или наоборот | пришел, увидел, победил |

| анафора – повторение слов в начале предложений или строк, идущих друг за другом | Железная правда – живой на зависть, Железный пестик, и железная завязь. |

| каламбур – игра слов | Шел дождь и два студента. |

| риторическое восклицание (вопрос, обращение) – восклицательное, вопросительное предложения или предложение с обращением, не требующие отклика у адресата | Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? Да здравствует солнце, да скроется тьма!

|

| синтаксический параллелизм – одинаковое построение предложений | молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет |

| многосоюзие – повтор избыточного союза | И пращ, и стрела, и лукавый кинжал Щадят победителя годы… |

| бессоюзие – построение сложных предложений или ряда однородных членов без союзов | Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонары… |

| эллипсис - пропуск подразумеваемого слова | я за свечкой – свечка в печку |

| инверсия – непрямой порядок слов | Изумительный наш народ. |

| антитеза – противопоставление (часто выражается через союзы А, НО, ОДНАКО или антонимы | Где стол был яств, там гроб стоит |

| оксюморон – соединение двух противоречащих понятий | живой труп, пожар льда |

| цитирование – передача в тексте чужих мыслей, высказываний с указанием автора данных слов. | Как сказано в поэме Н. Некрасова: «Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить…» |

| вопросно-ответная форма изложения – текст представлен в виде риторических вопросов и ответов на них | И опять метафора: «Живите под минутными домами…». Что это означат? Ничто не вечно, все подвержено тлену и разрушению |

| ряды однородных членов предложения – перечисление однородных понятий | Его ждала долгая, тяжелая болезнь, уход из спорта. |

| парцелляция – предложение, которое расчленено на интонационно-смысловые речевые единицы. | Я видел солнце. Над головой. |

Аргументы.

Чтобы получить максимальный балл (3 балла) за аргументацию, необходимо привести не менее двух аргументов в пользу вашей точки зрения (из жизни, из программ, из книг, стихотворений, песен, политики), один из которых обязательного должен быть из художественного произведения.

Аргументы из художественного произведения:

| Проблема | Аргументы |

| Негативные процессы, связанные с использованием языка / проблема сохранения чистоты языка | Л.Н. Толстой «Война и мир». В знаменитом своими вечерами доме Анны Павловны Шерер не услышишь русскую речь. Великосветское общество в то время разговаривало на смеси русского и французского, их речь пестрила штампами, которые лишь обедняли русский язык. |

| Положительные процессы, связанные с изменением языка. | И. Абелева в книге «Речь о речи». В жизни идет нескончаемая череда поколений. Каждое новое поколение несло с собой свой временный опыт, закрепляя его в языке. Если бы язык не развивался, а воспроизводил лишь прежние образцы, человечество не имело бы истории. Язык движется сквозь пространство и время, сохраняя в памяти человечества все, что познано предшественниками. Американский философ Ралф Эмерсон однажды сказал: «язык – это город, на построение которого каждый живший на земле человек принес свой камень». |

| Духовное совершенствование человека | Л.Н. Толстой «Война и мир». В основе множества сюжетов об Андрее Болконском, Пьере Безухове, Наташе Ростовой – духовные искания, попытки определения своего места в жизни, что ведет, непосредственно к самосовершенствованию, нравственному взрослению (Болконский и Безухов – испытания на войне, Ростова – любовь к Болконскому, его смерть). Достоевский «Преступление и наказание». Раскольников проходит огромный путь от уверенного в своей правоте человека, человека-одиночки к социально развитой личности, в чем ему особенно помогает Библия, которую он читает, будучи в заключении. |

| Приобщение людей к чтению, роль книги в жизни человека | Чингиз Айтматов в одном из своих художественных произведений писал, что книга «выступает одним из звеньев в духовной связи людей, заставляет их возвращаться к своим истокам, контактировать с настоящим, прошлым и будущим», поэтому так важно приобщаться к чтению. |

| Низкое качество современной литературы | Рассуждая о вкусах читателей, которые выбирают в качестве настольной книги произведения Достоевского, Пушкина, Толстого, Чингиз Айтматов надеется на то, чтобы не было плохих книг, чтобы не разрушалось то представление, которое создается после прочтения творений классиков. |