Организм — живое существо. Любой организм — это отдельное живое существо (особь), реализующее жизнь на нашей планете. Поэтому организмы называют элементарными структурными единицами жизни.

Все живые организмы независимо от их формы и размеров (от нескольких микрон у некоторых бактерий до десятков метров у растений) служат носителями жизни, обладают основными свойствами живого. Они способны питаться, дышать, осуществлять обмен веществ, удалять ненужные вещества, расти, развиваться, размножаться, взаимодействовать с окружающей средой и приспосабливаться к её изменениям. При этом все живые организмы обладают сходными потребностями — в пище как источнике веществ и энергии и в комплексе условий среды как определённом жизненном пространстве с пищевыми ресурсами, используемом для укрытия, размножения и расселения по земной поверхности.

Свойства организма присущи всем представителям организменного уровня жизни.

Все процессы жизнедеятельности организма осуществляются благодаря функционированию соответствующих органов. Отделить работу одного органа от другого невозможно, так как все они тесно связаны между собой, работают согласованно, дополняя друг друга. Органы многоклеточного организма, как и органоиды одноклеточного, — это не просто сумма каких-то случайных частей тела, а специализированные компоненты, выполняющие разные, но необходимые функции, благодаря которым организм проявляется как целостность, совокупность взаимодействующих органов, обеспечивающих его жизнедеятельность. Взаимосвязанная работа органов обусловливает свойства организма как особой элементарной единицы жизни.

Каждый организм представляет собой совокупность взаимодействующих органов, тесно связанных между собой.

Важным признаком любого организма (даже неклеточного — вируса) служит строгая взаимозависимость всех его отдельных частей (органов, тканей, клеток). Нарушение работы одного из органов может привести к нарушению деятельности остальных. Например, если корни не будут обеспечивать поглощение из почвы воды с растворёнными в ней минеральными солями, то всё растение вскоре погибнет. Животное, если у него не будут работать пищеварительные органы, или органы дыхания, или другие органы, погибнет.

Взаимосвязанная работа органов обеспечивает целостность организма, функционирующего как живая система — биосистема.

Биосистема «организм» представляет собой систему открытого типа, поскольку из внешней среды организм потребляет необходимые ему вещества и энергию, а в среду удаляет ненужные продукты обмена веществ.

Следует отметить способность биосистем к самоподдержанию (самосохранению), т. е. способность сохранять своё существование в течение какого-то определённого срока, свойственного данному виду организмов. Так, слон, лев в благоприятных условиях могут прожить 50—60 лет, ель и сосна — 400—500 лет, овёс, лён и подсолнечник — не более 5~6 месяцев. Многие бактерии живут 20-40 минут, а дрожжи и того меньше.

Одной из причин более длительного периода жизни многоклеточных организмов является постоянная замена клеток, отживших свой срок, в их тканях и органах. Так клетки печени человека обновляются примерно каждые 18 месяцев, эритроциты живут около четырёх месяцев, а клетки эпителия тонкого кишечника и клетки полости рта существуют один — три дня. Есть и такие клетки, которые живут с момента появления в эмбрионе многоклеточного организма до конца его жизни, — нейроны, в которых постоянно происходит обновление внутриклеточного состава.

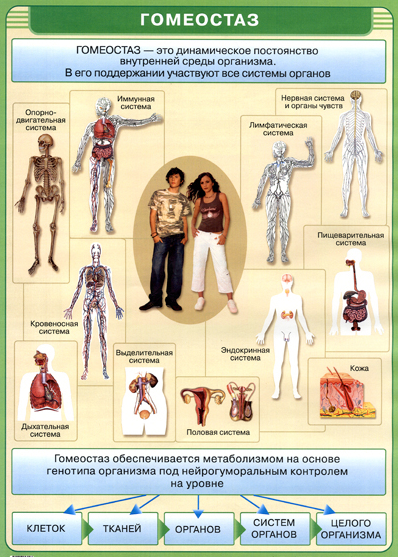

Регуляция физиологических процессов. Важным свойством биосистем служит саморегуляция их физиологических процессов. У одноклеточных организмов процессы жизнедеятельности регулируются посредством обмена химическими веществами между внешней и внутренней средой. У многоклеточных организмов выработался особый механизм, обеспечивающий согласованное протекание процессов их жизнедеятельности, — гуморальная регуляция.

У животных она осуществляется при участии биологически активных веществ — ионов, продуктов обмена веществ, гормонов, которые выделяются клетками и тканями в жидкие среды организма — кровь, лимфу, тканевую жидкость.

Регуляцию жизнедеятельности растительного организма, помимо продуктов обмена веществ, осуществляют фитогормоны — биологически активные соединения, являющиеся необходимым звеном для запуска и регуляции физиологических процессов.

В ходе эволюции животного мира гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов постепенно дополнялась более совершенными механизмами нервной регуляции. У высокоразвитых животных и человека гуморальная регуляция подчинена нервной регуляции и составляет совместно с ней единую систему нейрогуморальной регуляции.

Регуляция процессов жизнедеятельности осуществляет в организме согласованное взаимодействие всех его органов, тканей и клеток.

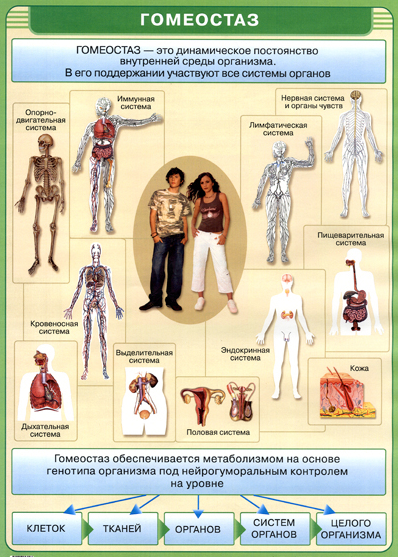

Способность биосистемы «организм» к саморегулированию обеспечивает гомеостаз (греч. homoios — «одинаковый» и stasis — «состояние») организма, т. е. постоянство состава и свойств его внутренней среды (межклеточной жидкости, лимфы, крови). Гомеостаз обусловливает возможность организма противостоять изменениям процессов своей жизнедеятельности под воздействием факторов внешней среды.

Формы организмов. Живые организмы очень разнообразны. Они различаются по способу питания (автотрофы и гетеротрофы), особенностям строения (одноклеточные, многоклеточные, неклеточные), продолжительности жизни, поведению, полу (мужские и женские). При этом все организмы обладают индивидуальным запасом наследственной информации, доставшейся каждой особи от родителей.

В процессе эволюции на Земле возникли три формы организмов — одноклеточные, многоклеточные и неклеточные, которые различаются между собой по строению, физиологическим процессам и значению в природе. Среди одноклеточных организмов в природе существуют прокариотические (доядерные) и эукариотические (ядерные) формы.

Рассмотрим вначале особенности одноклеточных доядерных организмов — бактерий и группу неклеточных организмов — вирусов.

Бактерии и их свойства. Бактерии — самые древние и, следовательно, наиболее примитивные по строению и свойствам организмы. Их клетки намного (на порядок) мельче клеток эукариотических одноклеточных организмов. Их ядерное вещество представлено одноцепочечной кольцевой ДНК (условно называемой «хромосомой»). Поэтому бактерий относят к гаплоидным организмам. Бактериальная ДНК не отделена от цитоплазмы мембраной, а, прикрепившись к плазматической мембране, находится непосредственно в цитоплазме. Ядерное вещество (ДНК) в клетке бактерий называют нуклеоидом (лат. nucleus — «ядро» и греч. eidos — «вид»). Поэтому бактерий относят к доядерным организмам, выделив их в особоенадцарство Доядерные, или Прокариоты.

Строение бактерий. Снаружи плазматической мембраны клетки бактерии обычно находится прочная клеточная стенка, в состав которой входит муреин (гликопротеид). Клеточная стенка окружена слизистой капсулой. У некоторых бактерий имеются жгутики. Цитоплазма неподвижна и не разделена мембраной на внутренние отделы, содержит рибосомы, которые заметно мельче рибосом эукариот.

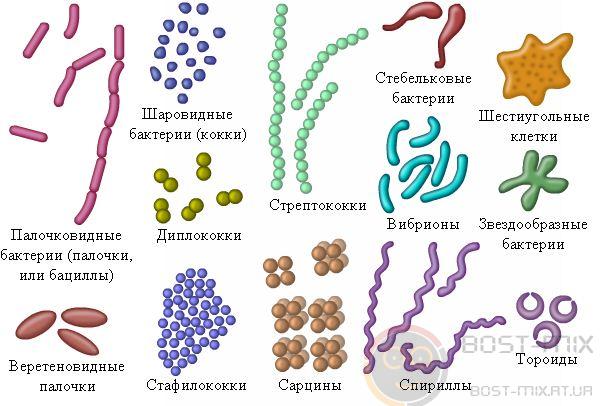

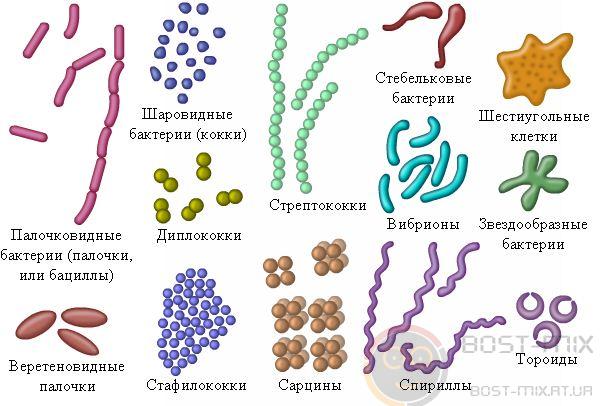

По внешнему виду среди бактерий различают: палочковидные — бациллы, округлые — кокки, цепочки из кокков — стрептококки, грозди кокков — стафилококки, спиралевидные — спириллы, изогнутые в виде запятой — вибрионы. Форма бактерий служит важным морфологическим признаком, широко используемым для определения их таксономических групп и принадлежности к определённому виду в систематике бактерий.

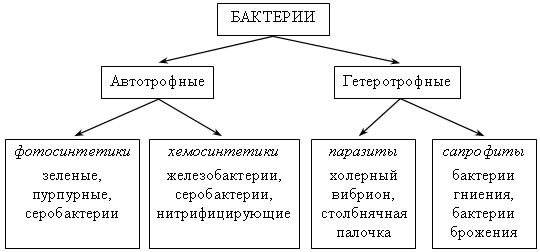

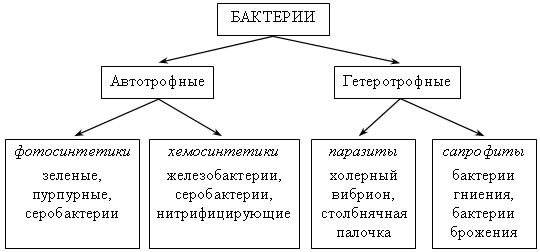

По способу получения энергии бактерий подразделяют на автотрофов и гетеротрофов. Среди бактерий-автотрофов есть фотосинтезирующие, или фототрофы, — цианобактерии, зелёные и пурпурные бактерии. Другие автотрофы получают энергию за счёт окисления неорганических веществ (сероводорода, серы, аммиака и др.). Этот путь образования органических веществ называют хемосинтезом, а бактерий — хемосинтезирующими.

Большинство видов бактерий — гетеротрофы, т. е. организмы, питающиеся готовыми органическими веществами (сапротрофы, паразиты, симбионты). В природе практически нет органических веществ, которые бы не перерабатывались бактериями.

По отношению к кислороду бактерий делят на аэробных, по своему обмену веществ нуждающихся в кислороде, и анаэробных, способных жить в бескислородных условиях. Некоторые бактерии для получения энергии используют анаэробный ферментативный способ расщепления органических веществ — брожение.

Образ жизни бактерии. Бактерии населяют все среды жизни, способны обитать в любых условиях. При наступлении неблагоприятных условий клетки бактерий покрываются плотной защитной оболочкой — образуют споры, сохраняющие свою жизнеспособность в течение длительного времени (сотен и даже тысяч лет). Споры бактерий — это способ защиты организма от действия неблагоприятных факторов среды, а не способ размножения, как у эукариот. В благоприятных условиях спора пробуждается и начинает процесс жизнедеятельности.

Размножение бактерий осуществляется простым делением клетки надвое.

Значение бактерий. Роль бактерий в природе огромна. Они участвуют в переработке любого органического вещества. Способствуя повышению плодородия почвы, они играют важную роль в сельском хозяйстве. Являясь компонентом биологического круговорота веществ, разлагая органические вещества, бактерии выполняют функцию санитаров биосферы. Это свойство бактерий человек использует в различных очистных сооружениях. Многие виды бактерий широко используются в пищевой промышленности, особенно при получении молочнокислых продуктов.

Среди бактерий немало болезнетворных (патогенных) видов, являющихся возбудителями многочисленных инфекционных заболеваний человека, животных и грибов.

Науку, изучающую многообразие, строение и свойства бактерий, называют микробиологией.

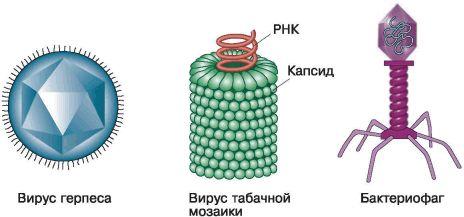

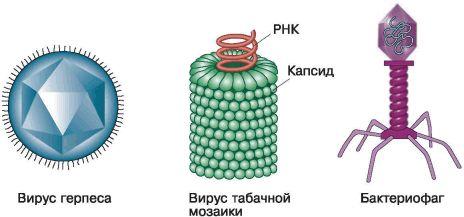

Вирусы представляют собой неклеточную (промежуточную между живой и неживой материей) форму жизни. Это очень древние организмы, они появились на Земле задолго до эукариот. Эти организмы, выделяемые в особое царство Вирусы, имеют очень простое строение. Каждая вирусная частица (вирион) содержит молекулу нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК), окружённую белковой оболочкой.

Вирусы герпеса, натуральной оспы содержат в вирионе ДНК, а вирусы кори, краснухи, гриппа, СПИДа, табачной мозаики — РНК

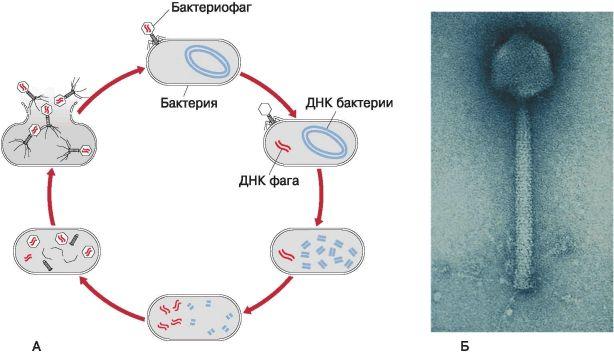

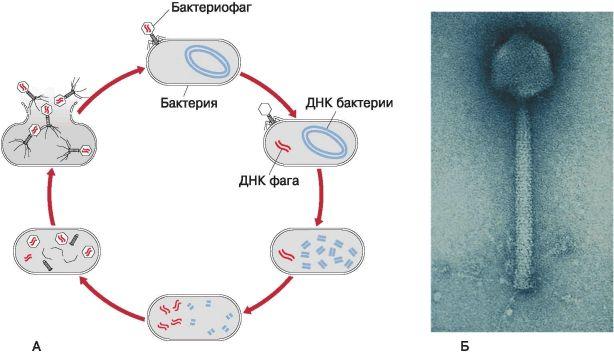

Отличительная особенность вирусов — способность размножаться только в живых клетках. Проникая в клетку, вирус внедряется в её генетический аппарат. В итоге поражённая клетка начинает производить вирусную нуклеиновую кислоту и вирусные белки. Группу вирусов, избирательно поражающих бактерии и паразитирующих на них, называют бактериофагами

Схема заражения и размножения вируса-бактериофага в клетке бактерии

Вирусы являются возбудителями многих болезней растений, грибов, животных и человека. Они вызывают такие заболевания, как гепатит, полиомиелит, оспа, грипп, ящур

Вирусы (вирус табачной мозаики) были открыты российским учёным Д.И. Ивановским в 1892 г. Сегодня известно около 500 видов вирусов, вызывающих различные заболевания. Однако огромное количество вирусов, обитающих в биосфере, ещё не описано и не изучено. Вирусы играют огромную роль в природных экосистемах, регулируя численность всех других организмов.

Растения. Особенности растительного организма

До недавнего времени в состав царства растений включали водоросли, споровые и семенные растения. В настоящее время в западной литературе водоросли (кроме зеленых и харовых) относят к царству протистов (по новейшим системам, водоросли делят на несколько царств). А к царству растений относят только так называемые высшие растения (псилофиты, мохообразные, плаунообразные, хвощеобразные, папоротникообразные, голо- и покрытосеменные). В отечественной учебной литературе водоросли (кроме, разумеется, сине-зеленых) принято считать растениями. При этом по отношению к водорослям используют термин «низшие растения», противопоставляющий их «высшим растениям».

Все растения независимо от их принадлежности к низшим или высшим отделам имеют общие черты строения и жизнедеятельности:

фотоавтотрофный способ питания;

относительная неподвижность и связь с субстратом;

разветвленность поглощающей поверхности тела;

постоянный рост;

проявление раздражимости — тропизмы, настии;

общий план клеточного строения.

Роль растений в природе определяется их способностью к фотосинтезу и продуцированию основной биомассы, служащей источником энергии и пищи для гетеротрофов. Кислород, выделяемый растениями в процессе фотосинтеза, служит источником аэробного дыхания и озонового слоя атмосферы.

Насчитывают около 500 тыс. видов растений, из которых человек использует в качестве источника пищи, лекарств, сырья около 2 тыс.

Растения появились на Земле около 1,5 млрд лет назад.

Первоначально развитие растительных организмов происходило в водной среде, что привело к появлению водорослей. Затем растения стали осваивать сушу. Этому способствовало возникновение следующих ароморфозов:

В систематическом плане растения подразделяют на споровые — мохообразные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные и семенные — голосеменные и покрытосеменные.

У водорослей нет настоящих тканей и органов. Они занимают одну среду обитания — водную.

Тело высших растений расчленено на вегетативные и генеративные органы, они имеют проводящие ткани и занимают две среды обитания (почвенную и воздушную).