СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Основные черты русской литературы первой половины ХIХ века

Просмотр содержимого документа

«Основные черты русской литературы первой половины ХIХ века»

Тема:

Основные черты русской литературы первой половины ХIХ века

Цель:

Выявить уровень литературного развития, читательские интересы, литературный кругозор обучающихся;

Охарактеризовать историческое развитие России в XIXв., дать общую характеристику литературы первой половины XIX в., выявить основные этапы развития русской классической литературы, эволюцию литературных направлений и жанров, художественных методов, русской литературной критики.

Оборудование:

Учебник; раздаточный материал; выставка произведений; репродукции картин ( К.П. Брюллов «Последний день Помпеи», А.А. Иванов «Явление Христа народу»);

«Читательская анкета» (для каждого ученика).

Тип урока:

Комбинированный урок; урок-лекция.

Прогнозируемые результаты:

Обучающиеся составляют тезисы лекции учителя, принимают участие в беседе, используя знания, полученные ранее;

Анализируют историческое развитие России в XIXв.;

Классифицируют основные этапы развития русской классической литературы, эволюцию литературных направлений и жанров.

Ты, светлый житель будущих веков,

Ты старины любитель, в день урочный

Откроешь антологию стихов,

Забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты, как шут, одет на вкус

Моей эпохи фрачной и сюртучной.

Облокотись. Прислушайся.

Как звучно былое время – раковина муз.

В.В. Набоков

ХОД УРОКА

Организационный этап.

Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока.

Слово учителя:

- Независимо от того, какой путь мы выбираем в жизни, всем надо уметь понимать себя и происходящее вокруг, научиться слушать и слышать, наблюдать явления, передавать состояние, сопоставлять и делать выводы, выражать словом свои ощущения, находить нестандартные решения. А еще… чувствовать и наслаждаться. А значит, нельзя представить нашу жизнь вне мира литературы.

Об этом – слова известного русского писателя Владимира Набокова, вынесенные в эпиграф нашего урока. Эти слова обращены к нам, живущим в XXI веке, и призывают они нас открыть для себя вершины искусства слова. Итак, путешествие в мир литературы продолжается.

В «летописи эпох», представленной в художественных произведениях, которые вы будете изучать в этом учебном году, русские писатели XIX века раскроют вам свои сердца, доверят свои чувства и мысли, поделятся своим духовным опытом. Они помогут нам разобраться в себе, сформировать свой взгляд на мир, определить шкалу духовно-нравственных ценностей.

Актуализация опорных знаний.

Выявление уровня читательского интереса: самостоятельное заполнение «Читательской анкеты» (письменно)

Учитель:

- Задумывались ли вы над тем, зачем мы читаем книги? Почему именно умение читать является одной из уникальных особенностей человека разумного? Что ищем мы в художественных произведениях? Заполните анкету. Ответьте на вопросы или выберите вариант ответа.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АНКЕТА

Любите ли вы читать? Что заставляет вас обратиться к книге? С какой целью вы читаете книги?

а) познаю мир и себя в нем;

б) хочу быть эрудированной личностью;

в) хочу хорошо учиться;

г) хочу развлечься.

2. Прокомментируйте высказывание русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина: « Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями ее, всеми утешениями. Но я уверен, что не только я один лично обязанный, а всякий, кто сознает себя человеком, не может не понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой жизни».

3. Как вы считаете, каким читателем вы являетесь? А каким читателем хотели бы стать и почему?

4. Если бы вы были писателем, каких читателей пожелали бы себе?

5. Объясните, как вы понимаете слова немецкого писателя Г. Гессе : «… каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-иному, каждый в нем ищет и находит еще и себя самого».

6. Читаете ли вы в данный момент какое-то литературное произведение? Если да, то объясните свой выбор.

7. Каким произведениям вы отдаете предпочтение?

а) научная фантастика и фэнтези;

б) произведения о современниках;

в) произведения о дружбе и любви;

г) развлекательная литература;

д) произведения о природе;

ж) приключения и детективы;

к) исторические произведения;

л) другое.

8. Какие произведения и каких авторов вы хотели бы прочитать? Обоснуйте свой выбор.

9. Согласны ли вы с утверждением аргентинского писателя Х.Л. Борхеса о том, что «книга- не просто словесное устройство или набор таких устройств; книга – это диалог, завязанный с читателем, интонация, приданная его голосу, и череда переменчивых и несокрушимых образов, запавших ему в память. Этому диалогу нет конца…»? Расскажите в какой диалог и с какими книгами вы хотели бы вступить в учебном году.

IV. Работа над темой урока.

Беседа с использованием интерактивного приема « Микрофон»

Как вы понимаете значение слов «романтический» и «реалистический»?

В каких литературных произведениях, изученных вами в предыдущих классах, изображены герои-романтики?

Чем, по вашему мнению, отличается писатель-романтик от писателя-реалиста?

Ознакомление со структурой учебника и спецификой курса литературы для 10-го класса.

Лекция учителя

(Учащиеся составляют тезисы)

- Борьба и взаимовлияние, параллельное сосуществование и смена различных литературных направлений характеризуют мировую литературу начала XIX века. Основное художественное направление этого периода – романтизм ( в переводе с французского – фантастическое). Романтизм отражает мироощущение, берущее свои истоки со времен Великой французской революции. Это был период гигантских общественных потрясений и национально- освободительных войн. А значит – время великих ожиданий и решительных перемен.

Крайняя неудовлетворенность действительностью, мечта о переустройстве мира, стремление найти обобщенный идеальный образ стали сутью романтического искусства. Писатели-романтики в своих произведениях, раскрывая существующие противоречия общества, основное внимание уделяли анализу переживаний и мыслей отдельной личности. Изображение исключительных характеров в необычных обстоятельствах, конфликт между мечтой и действительностью – определяющие черты романтизма.

Романтические тенденции нашли отражение в творчестве почти всех крупных писателей первой половины XIX века. Особых вершин романтизм достигает в наследии таких виднейших представителей европейской литературы, как Дж. Г. Байрон, П.Б. Шелли, В. Скотт (Англия), Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне (Германия), А. Мицкевич (Польша), В. Гюго и Жорж Санд (Франция).

Своеобразие русского романтизма. В это же время в тесной взаимосвязи с западной литературой развивается и русский романтизм, у истоков которого стоят такие поэты, как Василий Андреевич Жуковский и Константин Николаевич Батюшков. Автора известных баллад «Людмила» и «Светлана» называли «русским эхом» западноевропейского романтизма, а его фраза «Жизнь и поэзия – одно» стала творческим кредо чуть ли не всех писателей- романтиков.

Особенностью русского романтизма был ярко выраженный интерес к национальной самобытности, отечественной истории, утверждение сильной и свободной личности. В поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин показал любовь к старине, передал разнообразие чувств молодого человека своего времени.

Романтизм в России напрямую был связан с историческими событиями, происходившими в стране. Так существенное влияние на развитие русской литературы первой половины XIX века оказала война русского народа против армии Наполеона Бонапарта. Отечественная война 1812 г. Пробудила национальное самосознание в обществе. Поэтому народные бунты и восстания, жестоко подавляемые самодержавием, стали распространенным явлением того времени.

Неудачное восстание прогрессивного дворянства против самодержавия 14 декабря 1825 года в Петербурге, жестокая казнь зачинщиков государственного переворота и последующая эпоха безвременья способствовали углублению романтических идей и настроений в творчестве русских писателей, а также появлению реалистических тенденций в литературных произведениях. Главной особенностью реализма становится художественное осмысление взаимодействия личности и общества, стремление отобразить закономерности развития действительности, типизация характеров и обстоятельств.

Реализм (в переводе с лат. – действительный) – литературное направление, целью которого было, по словам известного французского писателя О. де Бальзака, «указать обществу на его язвы».

Художественный анализ состояния мира, формирование характеров героев под воздействием среды, изображение действительности в развитии – вот основные черты реализма.

В отличие от романтизма, который сосредотачивал внимание на внутреннем мире героя, для реализма основной становится проблема влияния жизненных обстоятельств на формирование характера личности. Литература становится способом познания человеком себя и окружающего мира, поэтому принцип правдивости изображения реальной действительности осознается как критерий художественности произведения.

В первые десятилетия XIX века реализм нашел свое воплощение в баснях И.А. Крылова и бессмертной комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», проникнутой, по выражению литературного критика В.Г. Белинского, «глубокою истиною русской жизни». Однако настоящим основоположником реализма в русской литературе стал А. С. Пушкин, сумевший в своих произведениях раскрыть суть важнейших явлений русской действительности во всем ее многообразии, сложности и противоречивости.

Ознакомление со вступительной статьей учебника по теме урока.

Составление периодической таблицы «Основные этапы развития русской литературы первой половины XIX в.» (работа в парах)

Основные этапы развития русской литературы первой половины XIX века

| Период | Описание |

| Конец 1790-х – 1800-е гг. | Карамзинский период. Журнал «Вестник Европы» Н.М. Карамзина. Литературная деятельность М.Н. Муравьева. Возникновение многочисленных литературных обществ. Развитие поэзии карамзинистов («поэтической бессмыслицы», «галиматьи», фамильярной дружеской поэзии, изящной салонной поэзии и пр.) |

| 1810-е гг. | Становление романтизма. «Вестник Европы» под редакцией В.А. Жуковского. Спор о жанре баллады, о народности, о литературном языке. «Психологический романтизм» В.А. Жуковского, «мечтательный романтизм» К. Н. Батюшкова. |

| 1820-1830-е гг. | Пушкинский период. Эволюция романтизма в творчестве А.С. Пушкина. «Гражданский романтизм» декабристов. А.С. Грибоедов. Поэты пушкинского круга. М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь |

Творческая работа (на основе рассказа учителя и статьи учебника) в группах с последующей презентацией классу.

Задания группам

«Историки» - рассказать о ключевых событиях первой половины XIX века.

«Социологи» - раскрыть круг проблем, волновавших общество того времени.

«Журналисты» - представить популярные журналы данного периода, их редакторов.

«Литераторы» - к какому времени относят расцвет русского романтизма? С какими авторами и произведениями он связан? Аргументируйте свой ответ..

Рефлексия. Подведение итогов урока.

Решение проблемного вопроса (работа в парах)

Рассмотрите репродукции картин (размещены на доске) К.П. Брюллов «Последний день Помпеи», А.А. Иванов «Явление Христа народу» и объясните, почему считается, что художественные и идейные искания русской общественной мысли, ожидание перемен в первой половине XIX века наиболее ярко отразились в этих знаменитых живописных полотнах.

Заключительное слово учителя

- Голос каждой национальной литературы по-своему вливается в ансамбль мировой литературы. Не всегда ему достается в этом ансамбле ведущая партия. В некоторые периоды одна национальная культура и литература учится у других или по разным причинам просто отступает на второй план. В иные же эпохи ее голосу внимают многие народы: так, на необозримых просторах Римской империи Веками царила латинская литература, в эпоху Возрождения тон в изящной словесности задавала итальянская литература, а в XIX веке на мировой сцене блистала литература России. Однако независимо от места, которое занимает русская классическая литература в ту или иную эпоху, она пребывает в непрерывном культурном диалоге с другими национальными литературами, черпая из них новые идеи и, в свою очередь, обогащая эти культуры своими достижениями.

VI. Домашнее задание.

Опережающее задание

Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова.

Подготовить выразительное чтение стихотворений Г.Р.Державина «Властителям и судиям», К.Н.Батюшкова «К другу» ( 4 обуч-ся).

Тема: В. А. Жуковский. Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Понятие о балладе, его особенности. Баллада "Светлана"

Вид урока: урок усвоения нового материала.

Тип урока: урок с использованием активных форм работы.

Эпиграф к уроку: Его стихов пленительная сладость // Пройдёт веков завистливую даль… А. С. Пушкин.

Цели урока:

Обучающие: осуществление первоначального представления о личности Жуковского, о жанре баллады; ознакомление с содержанием и художественными особенностями баллады «Светлана», выявление национального колорита произведения.

Развивающие: умение анализировать прочитанное, прослеживая основную мысль автора в произведении; способствовать развитию речи, мышления и творческих способностей учащихся.

Воспитывающие: воспитание уважения к традициям своего народа, интереса к творчеству и личности писателя; воспитывать у учащихся чувство прекрасного, умение ценить любовь, веру человека во что-то светлое, доброе, высокое.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, оформление доски: портрет В. А. Жуковского, картина К. П. Брюллова «Гадающая Светлана».

Ход урока

1. Организационный момент (2 мин.).

3. Вступительное слово учителя: «Сегодня на уроке мы продолжим встречу с В. А. Жуковским. Вы уже знаете, что это поэт, переводчик, литературный критик, основоположник романтизма в России. Откройте свои тетради и запишите тему урока, эпиграф. Попробуем определить цель нашего урока». (2 мин.)

3. Биография В. А. Жуковского (сообщение учащегося) (8 мин.)

Василий Андреевич Жуковский родился 29 января 1783 года в селе Мишенском Тульской губернии. Он был внебрачным сыном помещика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи. Фамилию и отчество получил от крестного отца, бедного дворянина А. Г. Жуковского. Учился в Благородном пансионе при Московском университете. В 1802 году напечатал элегию «Сельское кладбище», которая принесла ему широкую известность. Современник Жуковского Ф.Ф. Вигель откликнулся на элегию словами: «Как можно так трогательно, всею душою грустить и потом от всего сердца смеяться?». В качестве ополченца участвовал в Отечественной войне 1812 года, которая повлияла на мировоззрение поэта. В этом же году Жуковский становится знаменит благодаря стихотворению «Певец во стане русских воинов». Жуковский является одним из основателей и активным участником литературного общества «Арзамас». В 1841 году уехал в Германию. Умер 12 апреля 1852 года в Баден-Бадене.

Личность В.А. Жуковского служила для современников своего рода нравственным эталоном; гуманность и бескорыстие поэта проявилось в выкупе из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко, в освобождении собственных крестьян, в учреждении стипендий и пособий для начинающих художников. Жуковский заступался за сосланных на каторгу декабристов, просил о помиловании А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

Жуковский осуждал произвол и насилие, считал, что крепостное право несовместимо с элементарными нравственными принципами. Он стремился облегчить участь осужденных декабристов, неоднократно выступал в защиту А.С. Пушкина, содействовал освобождению от крепостной зависимости Т. Г. Шевченко, принимал живое участие в судьбах Е. А. Баратынского, А. В. Кольцова, А. И. Герцена.

Жуковский отдавал предпочтение двум литературным жанрам: баллада и элегия. Элегическая лирика Жуковского сосредоточивается вокруг двух основных тем: погибшей дружбы и разрушенной любви. В основе интимной лирики поэта лежит его чувство к горячо любимой племяннице Маше Протасовой, которой посвящены элегии «Песня», «Воспоминание», «К ней». Основной жанровый признак баллады – сюжетное повествование. Но сюжет баллады существенно отличается от сюжета в произведениях других жанров: напряжённость повествования, его недосказанность, фрагментарность, драматическая насыщенность, условность временных и пространственных координат происходящего, решающее значение подтекста: лирического, философского или социально психологического.

Литературная баллада восходит к народным истокам, но отличается авторскими особенностями: ярким необычным сюжетом, в основной части содержит диалог, соединяются повествовательное начало и эмоциональность.

Разочарованный балладой «Людмила», опираясь на сюжет бюргеровской «Леноры», Жуковский задумал в 1808 году (закончил в 1812 году), опубликовал в 1813 году самую радостную балладу, которую назвал «Светлана».

Учитель: «Ребята, я хочу обратить ваше внимание на эти слова, к которым мы вернёмся позже. Жуковский начал свое поэтическое поприще с баллад. Современники Жуковского смотрели на него преимущественно как на автора баллад. Под балладой тогда понимали краткий рассказ о любви, большею частью несчастной; могилу, крест, приведение, ночь, луну, а иногда домовых и ведьм считали принадлежностью этого рода поэзии.

«Светлана», оригинальная баллада Жуковского, была признана шедевром, так что критики и словесники того времени титуловали Жуковского «певцом Светланы» (В. Г. Белинский).

Нам с вами придется доказать, что поэзия Жуковского – это поэзия подлинно русская. Мы определим, насколько она пропитана любовью к бескрайним долинам и шумящим лесам России, насколько она окружена тайной».

4. История создания баллады «Светлана» (краткое сообщение ученика) (2 мин) (4 слайд).

Над этой балладой Жуковский работал 4 года – с 1808 по 1812 год. Баллада «Светлана» представляет собой обработку сюжета баллады немецкого поэта Бюргера «Ленора». Ранее Жуковский уже обращался к этому сюжету, создав в 1808 году балладу «Людмила».

Учитель: «Поэтом было создано и переведено около 40 баллад, среди которых особое место отведено теме любви. Свои баллады поэт писал на народные, переводные и придуманные им самим сюжеты. Жуковский обращался к сюжетам И. В. Гёте, Ф. Шиллера, В. Скотта».

5. Определение баллады как жанра (5 мин.) (5 слайд).

Прежде чем мы обратимся к сюжету нашей баллады, давайте познакомимся с определением понятия. А что же такое баллада?

Баллада – это хоровое пение в средневековой западной поэзии, позднее – небольшое сюжетное стихотворение, в основе которого чаще всего лежит какой-то необычный случай: многие баллады связаны с историческими событиями или преданиями, с фантастическими, таинственными происшествиями (запись в тетрадь).

6. Анализ баллады «Светлана» (15 мин.) (слайды 6-10).

- Почему автор начинает балладу с описания крещенского гадания? В крестьянском быту Святки – самый большой праздник. Они длятся почти месяц: с Николина дня (19 дек.) до крещенья (19 января), когда крестьяне, покончив со всеми работами, предаются отдыху.

Сообщение ученика о святочных гаданиях (краткое).

Выявим жанровые особенности баллады:

1) Баллада как эпическое произведение эпическое имеет героев, сюжет.

- Назовите героев.

- Расположите события по порядку.

Девушки гадают в крещенский вечер.

Подруги просят грустную Светлану спеть, но девушка отказывается. Она опечалена по причине отсутствия весточки от жениха.

Светлана гадает на милого, глядясь в зеркало.

Светлане является её жених и увозит её венчаться.

Неожиданно жених, сани и кони исчезают, и Светлана оказывается одна у незнакомой хижины.

В избе Светлана видит своего жениха в гробу.

Светлана пробуждается от страшного сна, и друг возвращается к ней.

2) Важную роль в раскрытии идеи играет диалог.

- Найдите диалог героини и её подруг во время гадания. Что мы узнаём из ответа Светланы?

3) Реальное сочетается с фантастическим.

- Какие элементы в сюжете реальные?

- Что относится к фантастическому?

4) Баллада как произведение лирическое выражает мысли и чувства автора, даёт оценку происходящему.

- Как сам автор оценивает смысл рассказанного?

5) Баллада имеет композицию.

- Обратим внимание на оригинальность композиции этого произведения.

Завязка: гадание.

Кульминация: встреча с мертвецом.

Развязка: пробуждение, встреча с возлюбленным.

6) Баллада отличается богатством выразительных средств и художественных приёмов.

- Поработаем с текстом и приведём примеры выразительных средств (1 вариант)

- Приведите примеры народных оборотов речи, слов и выражений (2 вариант)

Следующие образы, которые помогают осмыслить балладу «Светлана» – это птицы.

| Ворон | Голубь | Петух |

| в народе | ||

| Предсказывает плохое, страшное, ужасное. Вестник несчастья, смерти. | Символ счастья, любви, нежности, защиты, мира; символ благословления Господа. | Отсчитывает время, символ рассвета, глашатай Солнца, певец, заступник. |

| в балладе | ||

| Чёрный вран, Свистя крылом, Вьётся над санями: Ворон каркает: печаль!... Это происходит во сне Светланы, т.е. велика вероятность, что «печаль» уйдёт вместе со сном. Таким образом, пророчество становится не таким страшным.

| …в тишине Лёгкое журчанье: Вот глядит: к ней в уголок белоснежный голубок с светлыми глазами, тихо, вея, прилетел, к ней на перси тихо сел, обнял их крылами: но не спит Голубочек белый. Встрепенулся, развернул Лёгкие он крылы;… Это происходит так же во сне, но как противовес ворону, голубок силён равноценно силе веры в Бога. А Светлана, как бы ни было ей страшно, верит в свою защиту Господом. Ни на минуту не выпускает своего креста из рук, молится, сидит в уголке под святыми. И чем больше страх, тем сильнее её вера и тем больше защита голубка (Бога).

| …шумным День встречая пеньем:.. В этот момент Светлана просыпается, петух шумно пробудил Светлану как раз «на границе» зла и добра. Таким образом, мы понимаем, что чаша весов склоняется в сторону добра, потому что «наяву» не случилось ничего плохого, а то, что случилось во сне – «нейтрализуется» присутствием голубя.

|

- Что же спасает Светлану?

ВЫВОД. Вера Светланы в Бога спасла её от трагического конца, потому что вера русского человека всегда была крепкой, несгибаемой, особенно в трудные минуты жизни, а Светлана - героиня русской баллады.

- Что же мы видим русское, национальное в балладе?

- В чём смысл баллады?

- В какую часть баллады отнесено всё мрачное и фантастическое?

- Обратите внимание на оригинальность композиции этого произведения. Что интересного вы заметили в построении баллады?

- Каким образом Жуковский смог переломить жанровую особенность баллады: заменить трагедию - счастливым завершением, пустоту души после событий, традиционно сопровождающих героев баллад - надеждой на радостную, полную любви жизнь?

7. Домашнее задание: (3 мин) (слайд 11).

1) Выписать из баллады все оценочные слова, которые относятся к героине. На их основе дать устную характеристику Светланы.

2) Баллада написана почти 200 лет назад. Поэтому в ней есть архаизмы и церковнославянизмы. Найдите эти слова и дайте объяснение значениям непонятных слов.

3) Отрывок наизусть (по выбору).

8. Итог урока (3 мин).

- Заканчивая нашу сегодняшнюю встречу, мне хочется обратиться к эпиграфу. Как вы понимаете смысл этих слов?

- Что вам понравилось?

- А как бы вы оценили свою работу?

Учитель: «А сейчас мне бы хотелось поблагодарить вас за урок, за активную работу, мне понравились сообщения, ваши ответы. Урок окончен».

Приложение 1

К. П. Брюллов. Портрет В.А. Жуковского, 1838 г.

К. П. Брюллов «Гадающая Светлана».

Тема: В.А. Жуковский. Понятие об элегии. "Невыразимое", "Море". Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта

Цели: научить учащихся общению с автором через восприятие лирического текста; развивать эмоциональное восприятие прекрасного, творческое мышление; формировать интерес к поэзии; приобщать к отечественному культурному наследию.

Словарная работа: лирика, гармония, элегия, лирический герой, субъективный, объективный.

Оборудование: мультимедийное презентация-портрет В.А.Жуковского,

иллюстрации моря в разных состояниях, план работы

группы.

Форма работы: групповая.

Начинать надо со взгляда на текст

и только на текст - и лишь потом,

по мере необходимости для понимания,

расширять свое поле зрения.

М.Л.Гаспаров.

Ход урока

1.Организационный момент. Вступительное слово учителя с побуждающим диалогом.

Ребята! Мы продолжаем наше путешествие по реке времени. Нам уже многое известно. Последней нашей остановкой был романтизм и знакомство с выдающимися поэтами и родоначальниками романтизма Василием Андреевичем Жуковским и Константином Николаевичем Батюшковым. Жуковский и Батюшков открыли богатые возможности для выражения внутреннего мира личности.

2. Актуализация знаний. Разминка.

Как вы понимаете словосочетание «внутренний мир»? Что вы вкладываете в это понятие? (Внутренний мир человека - это его чувства, мысли, переживания).

А каким может быть внутренний мир человека? Попробуйте подобрать эпитеты к словосочетанию «внутренний мир». Почему?

( яркий, черный, грустный, печальный, радостный и.т. д.)

3. Постановка учебной проблемы. Введение в тему (формулировка темы урока)

Как вы думаете, почему мы завели разговор о внутреннем мире личности? ( Разговор будет о стихах).

Да, действительно, мы с вами на уроке будем говорить о лирическом произведении. А точнее будем учиться читать лирическое произведение.

4.Открытие нового знания (поиск решения- актуализация знаний, формулировка правила)

Что такое лирика? (Лирика – это род литературы, в котором субъективное начало является главным.)

Мультимедиа - Лирика (от греч. Lyra- лира- музыкальный инструмент, под звуки которого исполнялись стихи, песни) – один из трех родов литературы. Цель - изображение человеческой личности в переживаниях и раздумьях. Предмет лирического произведения - внутренний мир человека; мысли и чувств .Содержание – субъективный внутренний мир поэта и духовная жизнь человечества (М.Мещерякова, Я.В.Темиз «Теория литературы» из справочного пособия «Литература в таблицах и схемах». М., Рольф, 2001. С.18).

Кто такой лирический герой?

Мультимедиа - Лирический герой - это условный образ человека в лирическом произведении, переживания, мысли и чувства которого отражены в нем. Он отнюдь не идентичен образу автора, хотя и отражает его личные переживания, связанные с теми или иными событиями его жизни, с его отношением к природе, общественной жизни, людям. Он содержит в себе обобщение. ( С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д.Вишневский и др. «Литература: справочные материалы». М.,Просвещение,1989г – С. 80-81).

Как вы понимаете слова «субъективный» и «объективный»?

(Объективный - существующий в действительности, субъективный – познающий и действующий, пристрастный)

Почему Жуковский выбрал жанр элегии? ( Жанр элегии позволял Жуковскому выразить свои грустные чувства и переживания)

(Элегия- лирическое стихотворение, передающее глубоко личные, интимные переживания человека, проникнутые настроением грусти.

5.Чтение правила, определения по учебнику (выражение решения).Углубление открытого знания.

- Молодцы! А теперь откроем учебники и проработаем теоретический материал.

а) Работа с учебником (с.144). Составление кластера в группах (первая группа - составить кластер «Что такое лирика», вторая – элементы стиха)

б) Презентация кластерных анализов материала учебника.

6. Применение знаний ( развитие коммуникативных, интеллектуальных, оценочных и организационных умений)

а) чтение элегии В.А.Жуковского

б) задание: выразите настроение элегии с помощью красок, но, не иллюстрируя его. (Учащиеся акварелью выражают, каким настроением проникнуто стихотворение).

Постоянно ли настроение? Попробуйте передать с помощью красок настроение произведения.

Почему так много одного цвета и мало другого? ( настроение спокойное в ясную погоду, тревожное – в непогоду)

Давайте попробуем найти в тексте то, что создает настроение. (Обращаем внимание детей на лексику).

Какие элементы стиха позволяют поэту передать спокойное настроение? Анафора(единоначатие): словосочетание «безмолвное море», «лазурное море» повторяется в пятой строке, олицетворение ( изображение неодушевленных предметов как одушевленных)- поэт говорит , что «море живо», «ты дышишь», «смятенной любовью, тревожною думой наполнено ты», «ласкаешь облака», «радостно блещешь», поэт обращается к морю, как живому существу : «открой мне глубокую тайну твою». Имитировать безмолвие, движение волн, колыхание морской поверхности помогли элементы стиха: четырехстопный амфибрахий и белый стих (нерифмованные стихи с метрической организацией, т.е. организованные через систему ритмически повторяющихся акцентов).

А что позволяет поэту передать тревожное настроение? Шум моря? Прочитайте отрывок - море в бурю . Обратите внимание на фоническую сторону, т.е. на звуковую.

Что вы можете сказать о звуковом строе стиха? Какие согласные звуки повторяются? Как называется этот прием? (Аллитерация- повтор согласных звуков) В бурю море бьется, вздымает волны, шум которых замечательно передан поэтом при помощи аллитерации. Создается иллюзия шипения кипящих, клокочущих волн. Трехсложные стопы разделены паузами, передающими удары волн.

Море прекрасно, но только ли красотой моря восхищается поэт? Что еще его волнует? Он представляет море живым, все чувствующим, мыслящим существом. Это передают обилие метафор и олицетворений. Поэт обращается к морю с вопросами, как человеку. Море- загадка для лирического героя. Раздумья приводят его к мысли о сходстве жизни земной и жизни морской стихии.

В каких строках мы видим, что море желает вырваться на волю? «Иль тянет тебя из земныя неволи Далекое светлое небо к себе?»Только там в вышине, все прекрасно и вечно. Состояние двух бездн –морской и небесной волнует поэта.

7. Подведение итогов.

Итак, основная мысль стихотворения в том, что море у Жуковского символ человеческой жизни, символ неволи, тоски .Бездна моря ассоциируется с бездной человеческого Я.Буря прошла, оставив отпечаток. Море еще долго волнуется, вспоминая об этом. Так и память человека, после пережитого несчастья, нескоро забудет о нем.

Человек и природа у Жуковского даны в единстве. «Жизнь души» и есть подлинный предмет элегии Жуковского.

8. Рефлексия

- Чем мы занимались на уроке? Понравился ли урок? Что нового вы узнали?

Оценки за урок выставляют в группах.

9. Домашнее задание

- составить кластер : 1группа- Грибоедов - человек

2группа – Грибоедов –деятель

- Благодарю за работу.

Карточка №1

Как вы понимаете словосочетание «внутренний мир»? Что вы вкладываете в это понятие?

А каким может быть внутренний мир человека? Попробуйте подобрать эпитеты к словосочетанию «внутренний мир». Почему?

( яркий, черный, грустный, печальный, радостный и.т. д.)

Карточка №2

Что такое лирика?

Кто такой лирический герой?

Как вы понимаете слова «субъективный» и «объективный»?

Почему Жуковский выбрал жанр элегии?

Карточка №1

Как вы понимаете словосочетание «внутренний мир»? Что вы вкладываете в это понятие?

А каким может быть внутренний мир человека? Попробуйте подобрать эпитеты к словосочетанию «внутренний мир». Почему?

( яркий, черный, грустный, печальный, радостный и.т. д.)

Карточка №2

Что такое лирика?

Кто такой лирический герой?

Как вы понимаете слова «субъективный» и «объективный»?

Почему Жуковский выбрал жанр элегии?

Тема: Особенности художественного языка и стиля в произведениях В.А. Жуковского

Цели и задачи:

1) расширить представления учащихся о личности В. А. Жуковского и многогранности его творчества; углубить знания о понятиях «баллада», «лирический герой»; рассмотреть художественное своеобразие баллады В. А. Жуковского «Светлана» (нравственный мир героини, язык баллады, отражение быта русского народа, фольклорные мотивы, образы-символы);

2) совершенствовать навыки чтения и анализа лирических произведений; приобщать к непреходящим ценностям духовной культуры;

3) прививать интерес к поэтическому слову.

Оборудование:

Ход урока

I. Орг. момент.

II. Актуализация знаний.

-Какие обстоятельства детских и юношеских лет В. А. Жуковского повлияли на его характер и мироощущение?

-Назовите поэтические произведения, которые принесли В. А. Жуковскому широкую известность в России. Чем объясняется успех этих произведений в России?

-Назовите основополагающие особенности поэтического творчества В. А. Жуковского. Что нового привнёс этот поэт в русскую лирику? Какие принципы романтизма он развивал?

III. Мотивация учебной деятельности.

В. А. Жуковский - поэт, в отношении которого можно многократно повторять слово «первооткрыватель». Он первым в русской литературе воспел природу как полноправный, неисчерпаемый и самодостаточный предмет лирики, сумев уловить и передать мимолетные её изменения и движения; первым рассказал о великой силе и трагедии возвышенной неразделённой любви, о страданиях разлучённых, об отчаянии забвения; первым решительно обновил жанровую систему русской лирики, подняв на недосягаемую высоту жанры элегии, послания, баллады; затем убедил, что истинная поэзия уникальна, неповторима не только в содержании, но и в форме, назвав шедевр своей лирики - стихотворение «Невыразимое» - «отрывком».

Жизненный путь Жуковского не был однозначен и прямолинеен. Образованнейший человек, блестяще владевший несколькими языками, он начал свой творческий путь как переводчик, познакомивший русскую публику с античной, западноевропейской и восточной поэзией. Переводы его были поистине самобытны. Отстаивая право переводчика на творческую самостоятельность, он утверждал: «Переводчик в прозе есть раб, в стихах - соперник».

IV. Работа над темой урока.

1. Объяснение учителя.

В. А. Жуковский познакомил русского читателя с одним из наиболее любимых жанров западноевропейских романтиков - балладой. И хотя жанр баллады появился в русской литературе задолго до Жуковского, но именно этот поэт придал ему невыразимую прелесть и сделал популярным. Более того, он срастил поэтику жанра баллады с эстетикой романтизма, и в результате баллада превратилась в один из главных жанров романтизма.

Почему именно этот жанр привлекал Жуковского? Баллада - это краткий стихотворный рассказ преимущественно героико-исторического или фантастического характера. Изложение ярко выраженного сюжета в балладе лирически окрашено. Жанр баллады распространяется в литературе XVIII–XIX вв. и восходит к английскому и шотландскому фольклору. Баллада отличается тягой к чудесам, ужасному, к тому, что неподвластно логике и разуму. В ней явно чувствуется преобладание эмоционального начала над рациональным. Жуковский написал 39 баллад, из них только 5 - оригинальные, остальные – переводы и переложения. Он переводил с английского, немецкого, испанского, французского и других языков. Он открыл русскому читателю «Одиссею» Гомера. Работа переводчика состоит не только в том, чтобы передать содержание произведения, сюжет баллады. Необходимо, чтобы перевод раскрывал внутренний мир, чувства, переживания поэта-создателя, чтобы сохранял ощущение иной культуры, языка, передавал музыку стиха. Жуковский переводил лишь тех поэтов и те произведения, которые были близки его взглядам и настроениям. При этом в его переводах отражалась личность не только поэта, но и самого переводчика. Один из его современников считал, что «многие переводы Жуковского лучше своих подлинников».

2. Аналитическая работа с текстом баллады В. А. Жуковского «Светлана».

а) Вступительное слово учителя

Оригинальная баллада Жуковского «Светлана» (1813) была признана лучшим его произведением, так что современники называли его «певцом Светланы». Имя героини, отголоски баллады, даже строки её в качестве эпиграфа к одной из глав использовал А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин». И представление о балладе В.А. Жуковского позволит нам лучше понять некоторые страницы пушкинского романа.

Баллада «Светлана» уже не требовала подзаголовка «русская баллада»: после её выхода за Жуковским утвердилось звание лучшего русского поэта-романтика, а за Александрой Андреевной Протасовой, в замужестве Воейковой, которой была посвящена баллада, на всю жизнь закрепилось прозвище «Светлана».

б) Беседа

-Подготовьте краткий (сюжетный) пересказ баллады, определив завязку, кульминацию, развязку.

- Рассказажите о героине баллады - Светлане, о её подругах, женихе. Какой из этих рассказов получился более обстоятельным и подробным? Почему?

-Опишите картины зимнего пейзажа в балладе. Какие строки отвечают настроению и состоянию героини?

-Какие художественные средства (сравнения, эпитеты, метафоры) чаще всего используются в балладе?

Глоссарий-подсказка. Из художественных средств следует отметить яркие эпитеты: горькая судьбина, красен свет, мёртвое молчанье, мёртвый сон, ворота тесовы, чёрный вран, кони борзые, грозный сон, сладостные уста и др. Они имеют фольклорное происхождение и удачно вписываются в народный стиль баллады. Активно используются и метафоры, а также гиперболы.

-Чем можно объяснить плясовой характер звучания стиха? Каким стихотворным размером пользуется поэт?

Глоссарий-подсказка. Святки - это праздничная неделя от Рождества до Крещения, наполненная различными развлечениями, народными гуляниями.

Благополучный конец баллады тоже настраивает на праздничный лад. Отсюда и выбор стиля произведения, его плясового звучания, что соответствует праздничному настроению народа. Стихотворный размер - хорей.

-Вспомните описание девичьих гаданий в крещенский вечерок. Какие из них вам особенно запомнились?

Глоссарий-подсказка. Крещение Спасителя празднуется в ночь с 5-го на 6 января (с 18-го на 19 января по новому стилю) - во время самых долгих ночей, тёмных и холодных, особенно могущественна нечистая сила. Именно в это время девушки гадают о будущем. В начале баллады Жуковский даёт развёрнутую картину народных гаданий, к которым прибегали девушки на святках, чтобы узнать свою судьбу, в основном плане будущего замужества. Они бросали за порог снятые с ноги башмачки, слушали под окном, кормили куриц счётным зерном, гадали на воске. Но самое главное и страшное гадание - это ожидание жениха при зеркалах и свечах. По описаниям в исследовательской литературе, например в книге И. П. Сахарова «Сказания русского народа», это гадание происходит так. В тёмной комнате накрыт стол на две персоны. Он расположен между двумя обращёнными друг к другу зеркалами, перед каждым из которых зажжена свеча. Девушка должна быть одна в комнате и сидеть напротив зеркала. Другое зеркало - за её спиной. Она долго ожидает прихода жениха. Если он не придёт, значит, ей в этом году суждено остаться незамужней. Если предстоит свадьба, то её мужем станет человек, показавшийся в зеркале. По народным поверьям, может произойти нечто страшное, что случилось со Светланой или Людмилой. Опытные люди советовали юным гадальщицам не ждать развития событий (они могут быть весьма трагическими), а, увидев суженого, накрыть зеркало платком и прекратить дальнейшее испытание судьбы.

-Найдите в балладе строки, исполненные шутливости и веселья. Как вы объясняете их появление в балладе?

в) Постановка и решение проблемного вопроса

-Хотя «Светлана» - второй вариант перевода немецкой баллады Г. А. Бюргера «Lenore» (1773), но, по сути дела, это вполне самостоятельное произведение. Неслучайно сам Жуковский говорил: «У меня почти всё чужое или по поводу чужого, и всё, однако, моё». Как вы думаете, можно ли эти слова отнести к балладе «Светлана»?

-Как вы думаете, почему балладой Жуковского зачитывались воины во время Отечественной войны 1812 г.? Ведь сюжет баллады, казалось бы, несовместим с тогдашними трагическими событиями? Аргументируйте своё мнение.

г) Обобщение учителя

Итак, главная героиня баллады наделена лучшими чертами национального характера - верностью, чуткостью, кротостью, простотой. Мир народной культуры оказал влияние на духовное развитие Светланы. Не случайно автор начал балладу с описания русских обрядов и обычаев, связанных с церковным праздником Крещения, с венчанием в Божьем храме. Так поэт объясняет народные истоки чувств Светланы: надежда и долг в сердце героини оказываются сильнее сомнений. В награду за истинную веру, за кротость и терпение Бог спасает девушку. Светлана не погибает в разлуке с любимым, а обретает счастье на земле. Жуковский считал, что даже гибель жениха не сможет уничтожить любовь. Поэт был убеждён, что любящие души соединяются и за пределами земного бытия. В балладе «Светлана» побеждает добро, торжествуют народно-религиозные начала. Жуковский раскрыл в своём произведении характер русской девушки, открытой и сердечной, чистой, радующейся жизни. Светлана достойна счастья, потому что в ней «душа - как ясный день».

Героиня баллады стала одним из самых любимых персонажей русской литературы, как Лиза из повести Н. М. Карамзина, как Татьяна Ларина из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

3. «Под сенью дружных муз…»

Сообщение учителя с опорой на репродукцию картины К. П. Брюллова «Гадающая Светлана»

Литературные критики присвоили В. А. Жуковскому титул «певец Светланы». Вторым «певцом» стал Карл Павлович Брюллов, создав удивительное по своей романтичности полотно «Гадающая Светлана». Однако картина Брюллова имеет самостоятельный характер, она, своего рода живописная параллель известному литературному тексту. Светлана в русском национальном костюме, с кокошником на голове сидит перед зеркалом, обратив на него свой испуганно ожидающий взор. Ночь, тусклая свеча… Художник представил зрителю момент ожидания и желания узнать будущее. Бытовую сцену гадания он оживил поэтическим чувством. Как истинный новатор, обогатил композиционный замысел дополнительными мотивами и счёл возможным вторгнуться в душевный мир девушки, которая вся сосредоточена на мысли о своём женихе и готова сидеть перед зеркалом хоть всю ночь. Брюллов продолжил традицию русских художников с их обострённым вниманием к духовной жизни человека.

V. Рефлексия. Подведение итогов урока

1. «Мозговой штурм».

- Какие темы ввёл в русскую поэзию Жуковский?

-В одном из своих стихотворений Жуковский сказал: «Жизнь и Поэзия - одно». Как вы понимаете эти слова? Докажите, что Жуковский был вправе говорить так.

2. Заключительное слово учителя

Свыше 50 лет посвятил Жуковский литературной работе и занял своё, особое место в истории русской поэзии. Определяя значение его творчества, Белинский писал: «…одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал её доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина». Пушкин же говорил: «…Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым». Внимание к человеку, к его душевным переживаниям, признание его высоких достоинств, умение в чудесных, пленительных стихах воспеть красоту природы - всё это неоспоримые достоинства поэзии Жуковского. Влияние его творчества выходит далеко за пределы его эпохи. Оно сказалось в стихах Тютчева и Фета, позднее - в поэзии Александра Блока.

VI. Домашнее задание

1. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Поэзия и жизнь в балладе В. А. Жуковского “Светлана”» или подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве А.С. Грибоедова.

2. Чтение комедии в стихах «Горе от ума».

Тема: А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума»

Цели урока:

создать условия для формирования знаний об А.С. Грибоедове как литераторе и общественном деятеле, познакомить учащихся с историей создания комедии «Горе от ума»;

создать условия для развития навыков логического мышления; овладения навыками анализа, навыками составления тезисного плана по лекции учителя;

способствовать привитию чувству любви к русскому языку на уроках литературы; формированию навыков связанного ответа.

Ход урока

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 минуты)

ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (7 минут). Цели: проверка качества знаний по изученному материалу, совершенствование навыков монологической и диалогической речи, умений аргументированного ответа на вопрос.

В чём особенности лирики В.А. Жуковского?

Почему лирику Жуковского относят к романтизму?

Выразительно прочитайте элегию «Море», приведите примеры использования эстетики романтизма.

ЭТАП ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ УРОКА (5 минут) Цель: мотивация учебной деятельности, совершенствование умений наблюдать за иллюстративным материалом, развитие ассоциативного мышления, совершенствование умений проводить на основе наблюдений операций анализа и синтеза.

Просмотр подготовленного учителем фильма.

Беседа по вопросам

Понравилась ли вам музыка фильма? А знаете ли вы, что этот вальс написал сам Грибоедов?

Какие ассоциации с образом Грибоедова вызвал у вас фильм?

Каким человеком, по-вашему, был А. С. Грибоедов?

Как выдумаете, достаточно ли этого материала, чтобы сказать всё самое основное о Грибоедове?

Попробуйте сформулировать цели сегодняшнего урока.

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА (15 минут). Цели: создать условия для усвоения знаний о жизни и творчестве Грибоедова, об истории написания и названия комедии, создать условия для развития внимания, навыков логического мышления; овладения навыками анализа, навыками составления тезисного плана по лекции учителя

Выступление ученицы на тему: «Жизнь и творчество А. С. Грибоедова»

(6 минут).

Лекция учителя об истории создания комедии, смысле названия запись учащимися основных положений.

1. История создания

Существует легенда о том, как у Грибоедова появился замысел «Горя от ума». 17 ноября 1820 года в письме из Тифлиса к неизвестному лицу Грибоедов описал свой вещий сон. Три года Грибоедов вынашивал замысел комедии. Известно также, что осенью 1819 года Грибоедов во время путешествия из Моздока в Тифлис читал отрывки своему спутнику – князю Бебутову.

Непосредственно к работе над комедией драматург приступил позднее. Два акта написаны им во время пребывания на Кавказе в 1821-1822гг. Первым слушателем был В.Кюхельбекер. В марте 1823г. Грибоедов получает длительный отпуск и едет в Москву. Как вспоминает племянница Бегичева Е.П.Соковнина, в Москве писатель «продолжал отделывать свою комедию «Горе от ума» и, чтобы вернее схватить все оттенки московского общества, ездил на обеды и балы, до которых никогда не был охотник, а затем уединялся по целым дням в своем кабинете».

Конец лета 1823г. Грибоедов провел в тульском поместье Бегичева, где и закончил в основном свою комедию. Осенью 1824 года работа была закончена. Начались цензурные хлопоты. Все попытки напечатать «Горе от ума» не имели успеха. Невозможной оказалась и постановка в театре. Попытка поставить комедию хотя бы на сцене Петербургского театрального училища в мае 1825 года кончилась неудачей. Спектакль был запрещен по приказу петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, школьное начальство получило выговор. В 1825г. в альманахе «Русская Талия» удалось опубликовать только несколько сцен.

2. Смысл названия, своеобразие конфликта

Название любого произведения является ключом к его пониманию, оно содержит указание (прямое или косвенное) на основную мысль, проблему, поставленную автором. Заглавие комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума”, пожалуй, позволяет увидеть в конфликте пьесы необычайно важную категорию, а именно — категорию ума. Источником подобного выражения, положенного в основу заглавия и первоначально звучавшего как “Горе уму”, восходит к русской пословице, в которой противостояние между умным и глупым заканчивалось победой дурака. Конфликт между умником и глупцом был важен и актуален для предшествовавших А. С. Грибоедову комедиографов, принадлежавших к школе классицизма. В “Горе от ума” этот конфликт выглядит иначе, здесь он переосмыслен. Современники не могли не почувствовать этого, поэтому возникло несколько мнений, например И. А. Гончарова и А. С. Пушкина, о Чацком и о том, кто же по замыслу Грибоедова является носителем ума в комедии. Гончаров в статье “Мильон терзаний” писал: “Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен”. Пушкин же действительно говорил в письме Бестужеву о том, что “умное действующее лицо” в комедии — Грибоедов, а Чацкий — это только “пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями”. Итак, что же такое ум в комедии Грибоедова и кто является в ней умным человеком? Ум теоретически является добродетелью. Для комедиографов раннего периода это качество никогда не являлось недостатком. Наоборот, высмеивались авторами глупцы. Важно отметить, что именно соблюдение меры во всем считалось умом. Умом, как и чувством меры, обладает как раз Молчалин, а не Чацкий. Ум Молчалина служит хозяину и основательно ему помогает, Чацкому же его ум (а “речь его кипит умом, остроумием”, как говорит И. А. Гончаров) только вредит, он сродни безумию для окружающих, именно он приносит ему “мильон терзаний”.

Никто из персонажей комедии не считает себя глупым и ценит в людях именно ум. Но у каждого свое представление об уме.

Все умны по-своему. Даже глупый и ограниченный Скалозуб судит «как истинный философ»: только бы «досталось в генералы». В обществе Фамусовых умно то, что выгодно. Стремление Чацкого жить по-своему, разрушая сложившиеся «нормы», - вызов обществу, безумие.

Основой комедии является конфликт Чацкого и фамусовского общества, «века нынешнего» и «века минувшего». Он воплощается в комедии в двух сюжетных линиях – общественной и личной, которые дополняют друг друга.

В эпоху романтизма существовал традиционный конфликт, непременно присутствовавший в любой романтической поэме, драме. Он заключался в противопоставлении высокого и низкого; исключительного героя и света, общества, мира в целом. Этот конфликт был неразрешим. Чацкий своим поведением и трагичностью похож на романтического героя, борющегося с “жестокими нравами”. Но конфликт у А. С. Грибоедова становится исторически конкретным. Конфликт комедии А. С. Грибоедова не просто необычен, он своеобразен, поскольку отражает внутренние противоречия, существовавшие в русском обществе в первой четверти XIX века. Наряду с ним в комедии присутствует любовная линия, играющая важную роль: любовная драма Чацкого становится выражением идейного одиночества героя. Таким образом, своеобразие конфликта этого, по словам А. А. Блока, “неразгаданного до

конца” в произведении А. С. Грибоедова состоит в тесном взаимодействии общественной и личной линий, каждая из которых выглядит в пьесе нетрадиционно. А. С.Грибоедов переосмысляет прежние образцы и создает новаторскую комедию, интерес к которой не пропадает с середины XIX века, когда Чацкий стал восприниматься как единственный положительный герой в русской драматургии.

РАБОТА С ТЕКСТОМ – чтение по ролям 1 и 2 явления 1 действия, ответы на вопросы 1—3 на стр. 243. (10 минут) цели: продолжить формирование навыков выразительного чтения и сопутствующего анализа литературно-художественного произведения.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: прочитать 1 и 2 действия комедии.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА

Тема: А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Социальная и нравственная проблематика, своеобразие конфликта в пьесе

Цели урока:

1.Обучающие: формировать и углублять понятия о драматическом произведении; познакомить с историей создания пьесы и ее замыслом.

2.Развивающие: учить учащихся на основе прочитанного драматического произведения понимать систему персонажей, внутреннюю логику их мыслей и поступков, продолжить формировать умение характеристики героев.

3.Воспитательные: воспитывать у учащихся интерес к русской классике, формировать нравственные качества личности: уважение к семье, честность, стремление к просвещению.

Тип урока: комбинированный.

Методы: беседа, рассказ учителя, учащегося, комментированное чтение, анализ текста.

Педагогические технологии: проблемное обучение, ИКТ - технологии, технология диалогового взаимодействия.

Словарная работа: лексика, оценивающая стих комедии; семантика фамилий.

Ход урока

I. Проверка домашнего задания. Выполнение теста по балладе В.А.Жуковского «Светлана».

II.Беседа.

Повторение понятия «комедия классицизма».

Комедия – одно из драматических произведений. Особенности такого произведения - отсутствие авторского повествования (но… список действующих лиц и ремарки); ограничение действия пространственными и временными рамками, отсюда раскрытие характера персонажа через моменты противоборства (роль конфликта); организация речи в форме диалогов и монологов, которые обращены не только к другим героям, но и к зрителю; этапы развития конфликта (экспозиция, завязка, развитие действия с кульминацией, развязка).

2.Схема композиции драматического произведения проецируется на экран, учащиеся записывают в тетрадь

В системе жанров классицизма комедия относится к низшему стилю. Одна из основных сюжетных схем комедии классицизма – борьба двух претендентов за руку одной девушки. Положительный герой беден, но наделен высокими моральными качествами; все заканчивается счастливым диалогом.

Таков формальный замысел комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Однако пьеса вышла за рамки ограниченного бытового конфликта, была наделена социально - политическим смыслом, что и сделало ее бессмертной.

III.Объяснение нового материала.

1. Слово учителя. Комедия Л. С. Грибоедова «Горе от ума» — произведение, в котором точно воспроизводятся сиюминутные идейно-политические споры и одновременно обозначаются проблемы общенационального и общечеловеческого характера. Эти проблемы в пьесе рождены столкновением яркой личности с косным общественным укладом, по словам самого автора, «здравомыслящего человека» с «двадцатью пятью глупцами».

Такое столкновение, «противоречие между характерами, или характерами и обстоятельствами, или внутри характера, лежащее в основе действия», называется конфликтом. Конфликт является «основной пружиной», источником динамического напряжения литературного произведения, обеспечивающим развитие сюжета.

2.Запись в тетрадь.

Сюжет — это «цепь событий, изображенная в литературном произведении, т.е. жизнь персонажей в ее пространственно-временных изменениях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах». Сюжет не только воплощает конфликт, но и раскрывает характеры героев, объясняет их эволюцию и т.д.

3. Беседа по вопросам.

Учитель:

__ Сколько действий в комедии? А сколько должно быть по законам классицизма?

— Какие элементы сюжета вы знаете?

— Какие из них являются главными, какие второстепенными?

— Каковы отличительные особенности каждого (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка)?

— Возможна ли их перестановка?

— Какой художественный эффект при этом достигается? Этой информацией учитель дополняет ответы учащихся и готовит к последующему восприятию комедии как новаторского произведения.

4. Анализ списка действующих лиц.

Учащиеся обращают внимание на несколько моментов:

Говорящие фамилии.

Фамусов (от лат.Fата — молва), Репетилов (от франц. гере1ег — повторять), Молчалин – молчит, не скажет лишнего, Тугоуховский – глух, Скалозуб -…Хрюмина-… Хлестова-…

Герои получают характеристику исходя из следующих критериев: принцип родовитости и место на служебной лестнице.

Лишены этих характеристик Чацкий и Репетилов. Почему?!

Два персонажа обозначены условно Г.Н. и Г.Д. Почему?

Фамилия Чацкий «зарифмованная» (Чадский — Чаадаев). Здесь учитель говорит о том, как своей комедией Грибоедов предугадал судьбу П.Я. Чаадаева.

Фамилия «Чацкий» несет в себе зашифрованный намек на имя одного из интереснейших людей той эпохи: Петра Яковлевича Чаадаева. В черновых вариантах «Горя от ума» Грибоедов писал имя героя иначе, чем в окончательном: «Чадский». Фамилию же Чаадаева тоже нередко произносили и писали с одним «а»: «Чадаев». Именно так, к примеру, обращался к нему Пушкин в стихотворении «С морского берега Тавриды»: «Чадаев, помнишь ли былое?..»

5.Индивидуальное домашнее задание. Учащийся делает сообщение о П. Я.Чаадаеве.

На экране - портрет П.Я.Чаадаева.

Чаадаев участвовал в Отечественной войне 1812 г., в заграничном антинаполеоновском походе. В 1814 г. он вступил в масонскую ложу, а в 1821

внезапно прервал блестящую военную карьеру и дал согласие вступить в тайное общество. С 1823 по 1826 г. Чаадаев путешествовал по Европе, постигал новейшие философские учения, познакомился с Шеллингом и другими мыслителями. После возвращения в Россию в 1828—1830-х годах написал и издал историко-философский трактат «Философические письма».

(Несколько слов о произведении).

Взгляды, идеи, суждения — словом, сама система мировоззрения тридцатишестилетнего философа оказалась настолько неприемлема для николаевской России, что автора «Философических писем» постигла небывалое и страшное наказание: высочайшим (т.е. лично императорским) указом он был объявлен сумасшедшим.

Так случилось, что литературный персонаж не повторил судьбу своего прототипа, а предсказал ее. И здесь мы подходим к важнейшему вопросу: что есть безумие Чацкого?

6. Чтение I действия комедии.

Комментированное чтение будет сопровождаться элементами анализа. Работая в тетрадях, учащиеся в ходе или после прочтения и беседы фиксируют следующий материал: «крылатые» выражения, характеристики героев (в том числе и цитатные), наблюдения за развитием конфликта.

Явление 1—5.

- Чем являются 1—5 явления в плане развития сюжета? (Экспозиция)

- Какова атмосфера жизни в доме Фамусова и сами его обитатели, как Грибоедов создает их характеры?

- Какую информацию и как мы получаем о героях, еще не появившихся на сцене?

- Какие герои и ситуации комичны?

- Трудно ли читать и слушать комедию (пьеса, да еще и в стихах)?

Последний вопрос даст возможность обратить внимание на особенность языка комедии и мастерство Грибоедова — стихотворца. Мы подчеркнем, что поэт придерживается принципов простоты и разговорности (но не просторечия) языка, речь героев индивидуализирована; используется вольный ямб как самый гибкий и подвижный размер; интересны грибоедовские рифмы (чего стоит рифма в монологе Фамусова о воспитании Софьи — «мать» — «принять»),

Явление 7.

- Как и каким появляется Чацкий?

- Как встречает его Софья?

- Что раздражает Софью в Чацком?

- Какие чувства видны в Чацком по отношению к Софье?

- Против чего направлена ирония героя?

После знакомства с явлениями 8—10 выясняем, проявился ли конфликт, между кем, какой характер он носит.

IV. Закрепление. Запись в тетрадь.

Первые явления I действия комедии является экспозицией: появляются все главные герои: Фамусов, София, Молчалин, Чацкий. Приезд Чацкого – завязка пьесы. Чацкий был вырван из московской среды в течение трех лет, его здесь не ждали, с первых слов он вступает в конфликт с фамусовским обществом. Это конфликт между «веком нынешним» и «веком минувшим»

V .Домашнее задание:

Прочитать II действие.

2. Индивидуальное задание: подготовить выразительное чтение монологов Чацкого «И точно, начал свет глупеть...», «А судьи кто?» и Фамусова «Вот то-то, все вы гордецы!», «Вкус батюшка, отменная манера».

3. Выучить конспект урока.

Тема: А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Система образов в пьесе. Общественный и личный конфликт в пьесе

Цели урока:

1) Повторить теоретический материал по теме «Комедия классицизма»;

2) Приступить к анализу комедии по действиям;

3) Заинтересовать комедией, пробудить интерес к чтению;

4) Продолжить формирование навыков анализа литературно-художественного произведения.

Оборудование: учебник, текст комедии, презентация.

Эпиграф к уроку: «Характеры «Горя от ума» были настолько живы и убедительны, что современники стали сразу же узнавать в них живых людей»

Д.И.Завалишин «Записки декабриста».

Задачи урока:

Повторить черты классической комедии.

Начать исследование комедии с точки зрения теории классицизма и реализма.

Начать исследование сюжета комедии.

Знакомство с героями комедии и анализ 1 действия.

Ход урока.

1.Учитель знакомит с эпиграфом, задачами урока. (Показ через проектор).

2.Проверка домашнего задания

3. Актуализация опорных знаний.

А теперь послушаем историю создания комедии.

- Предполагают, что план комедии начал складываться уже в 1816 году, тогда же были написаны и отдельные сцены. Существует версия рождения замысла комедии во сне.

1821 год. Тифлис. Сложился план комедии. Написаны I и II акты.

1823 год. Комедия привезена в Москву. В имении Бегичева закончена работа над последними актами.

Комедия распространялась в рукописях. Было сделано около 40 тысяч рукописей. Одну из таких копий получил от приехавшего в Михайловское Пущина А.С.Пушкин.

При жизни Грибоедова, в 1825 году, была опубликована только небольшая часть комедии. Впервые без цензурных искажений комедия была напечатана в России в 1862 году.

Учитель: Чтение, изучение драматического произведения требует от вас определённой подготовки. Чтобы вам легче было приступить к изучению комедии «Горе от ума», повторим особенности комедии как литературного жанра. (презентация №1)

Особенности комедии как жанра литературного произведения

|

| комедия

|

|

| Отсутствие авторского повествования (но: список действующих лиц и авторские ремарки существуют) | Ограничение действия пространственными и временными рамками. | Раскрытие характера персонажа через моменты противоборства (роль конфликта) |

| Организация речи в форме диалогов и монологов | Этапы развития конфликта | Наличие сюжета |

Учитель: Комедия была написана во времена господствования классицизма. Эта ситуация сильно повлияла на определение метода создания произведения.

Вспомним черты классической комедии.

- комедия относится к низшему стилю;

- одна из особенностей сюжета – любовный треугольник: борьба двух молодых людей за руку одной девушки;

- соблюдение правила трёх единств: места, времени, действия;

- говорящие фамилии;

- литературное произведение должно воспитывать верность государству, Отечеству;

- в конце порок наказан, добродетель торжествует.

Учитель: Наряду с традиционными для того времени чертами, комедия имеет черты и реализма и романтизма. О них мы будем говорить и на следующих уроках.

Учитель: Некоторые традиционные черты классицизма вы сможете отметить уже сегодня.

Учитель: Система образов драматического произведения отличается от других жанров. (презентация №2).

Учитель: Я предлагаю вам заполнять в виде таблицы:

Классификация героев драматургических произведений: (табл. №2)

| Главные герои | Второстепенные герои | Внесценические персонажи |

|

|

|

|

Учитель: Наконец, обратимся к героям комедии «Горе от ума». Среди них есть герои с говорящими фамилиями. Эти фамилии Грибоедова отражают не сущность героев в целом, как это было у Фонвизина (Скотинин, Правдин, Стародум), но и способность их «слышать» и «говорить».

Учитель: По-вашему, какие фамилии «говорящие»?

- П.А.Фамусов – (от лат. Fama – молва.) Фамусов опасается людской молвы.

- Репетилов – (от франц. Repeter – повторять)

- Молчалин – однокоренной глагол – молчать. В первом действии он молчаливый, немногословный.

В описании Скалозуба сначала указывается, что он «полковник», ведь он главное в его образе, а потом лишь добавляется – Сергей Сергеич.

Князь Тугоуховский – тугоухий.

Старуха Хлёстова – однокоренной глагол – хлестать, бить чем-нибудь гибким. Есть выражение «хлёстко говорить».

Учитель: Чацкий Александр Андреевич – в черновом варианте Грибоедов писал эту фамилию Чадский, сократив фамилию Чаадаева. Пётр Яковлевич Чаадаев – друг Пушкина. Участвовал в войне 1812 года. В 1821 году прервал военную карьеру и вступил в тайное общество. С 1823 по 1826 год путешествовал по Европе, изучал философию. После возвращения в Россию в 1828 – 1830 годах написал и издал трактат «Философские письма». Эти письма придерживались прогрессивных взглядов, противоречили порядкам России.

Указом царя Пётр Яковлевич Чаадаев был объявлен сумасшедшим. В образе Чацкого Грибоедов предсказал судьбу Чаадаева (Чацкий тоже объявлен сумасшедшим).

Учитель: Представим себе дом богатого московского барина I половины XIX века. Входим в гостиную. (просмотр фрагмента начала спектакля)

Учитель: так представил себе гостиную режиссёр Петербургского академического театра драмы имени Пушкина.

- С какими героями познакомились?

- Как относится Фамусов к окружающим? Ваши первые впечатления?

- Павел Афанасьевич Фамусов – богатый барин-помещик и крупный чиновник. Он управляющий в казённом месте. Действие пьесы происходит в его доме.

В этой сцене мы видим его как хозяина дома. Он властный барин. Я представил его добродушным и в то же время ворчливым, вспыльчивым человеком. В обращении к Молчалину проявляется его высокомерный тон.

- Ещё какую черту Фамусова заметили?

- Фамусов – любящий отец. Он один воспитал Софью. Вот как он говорит об этом: (явление 4, стр. 108)

- Какой вам показалась Софья?

- Софья умная, гордая, с сильным и независимым характером, мечтательная. Ей 17 лет. Она рано осталась без матери, поэтому чувствует себя хозяйкой дома. Отсюда её властный тон.

- В кого она влюблена? Почему?

- Софья влюблена в Молчалина. По ночам она читает французскую сентиментальную литературу. Они воспитали в ней мечтательность и чувствительность. Эти романы могли заставить её обратить внимание на Молчалина – человека незнатного, бедного, скромного, не смеющего поднять на неё глаза. Вот как она говорит о Молчалине: (явление 5, стр. 113)

- Что узнали о Молчалине?

- Цель жизни Молчалина – медленно, но верно продвигаться по служебной лестнице. Он совсем не любит Софью. За 3 года отсутствия Чацкого он добился блестящих успехов. Безвестный, безродный тверской мещанин стал секретарём Фамусова, получил 3 награждения, стал возлюбленным и тайным женихом Софьи, незаменимым человеком в доме Фамусова.

- Какова атмосфера в доме Фамусова?

- Главное, что я заметил, - это обман и лицемерие. Софья обманывает отца, Молчалин – своего начальника Фамусова и Софью. Лиза, вынужденная прикрывать Софью и Молчалина, обманывает Фамусова.

- Чем является 1-5 явления в плане развития сюжета?

- Экспозицией. В ней Грибоедов знакомит с местом действия, с главными действующими лицами.

- С какого события начинается завязка?

- С появления в доме Фамусова Чацкого.

- Какой характер носит завязка?

- Завязка сюжета пьесы имеет любовный характер. Главный герой Чацкий приезжает в Москву из–за своей любимой девушки Софьи.

В доме Фамусова в первое время он весел, взволнован, находится в хорошем расположении духа и так ослеплён красотой Софьи, что даже не замечает её холодности, отчуждения.

Заметив холодность Софьи, Чацкий стремится узнать, кого же на самом деле любит Софья.

- Как появляется в пьесе Чацкий?

(Явление 5, стр 112)

- Что в поведении Чацкого сразу же бросается в глаза?

-Чацкий любит Софью. Его любовь искренна, как и 3 года назад. Он ждал встречи с нетерпением. В первое время он весел, взволнован, находится в хорошем расположении духа.

- Как встречает его Софья?

- Она встречает его холодно и отчуждённо, хотя они росли вместе в доме Фамусова. Чацкий воспитывался и учился вместе с Софьей под руководством русских и иностранных учителей и гувернёров.

Учитель: Так возникает конфликт между Софьей и Чацким. А что такое конфликт?

- Конфликт – столкновение, противоречие между характерами или характерами и обстоятельствами. (запись в словари)

Учитель: Бывает ещё внутренний конфликт, когда человек переживает внутренние противоречия. Каков характер конфликта между Софьей и Чацким?

- Любовный.

Учитель: Но уже в 1 действии кроме личного, любовного конфликта намечается и общественный конфликт. Он угадывается в сатирических реп-ликах Чацкого о московских нравах. Прочитайте эту сцену. (Явление 6,стр115)

Учитель: За развитием общественного конфликта будем следить, опираясь на таблицу №3: (показ через проектор). Вам нужно будет выписывать цитаты из комедии.

| Отношение к: | Чацкий | Фамусовское общество |

| Народу и у крепостному праву; Просвещению; Службе; Иностранному; Богатству, чинам; Любви, браку; Смыслу слова «ум» |

|

|

(подбор нескольких цитат)

Учитель: В 1 действии есть выражения, которые стали крылатыми. Их называют афоризмами. Запись в словарях: афоризм – краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение. (подбор нескольких афоризмов из 1 действия).

Итог урока.

Д.З. Прочитать 2 действие. Определить размер стиха. Выписывать афоризмы.

Тема: А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Фамусовская Москва

Цель урока:

познакомить учащихся с понятиями «век нынешний» и «век минувший», найти в произведении представителей каждого "века", организовать самостоятельно-познавательную деятельность учащихся при изучении темы, составление сопоставительной таблицы.

Задачи урока:

-обучающие

а) учиться делать сопоставительный анализ образов литературных героев комедии;

б) определять их жизненные позиции, взгляды на науку, образование, службу, воспитание;

-развивающие

а) развивать навыки работы с таблицей;

б) самостоятельную работу с учебником;

в) развивать умения выборочного чтения, устную связную речь;

-воспитывающие - воспитывать внимательное и вдумчивое чтение, интерес к эпохе 19 века, уважение к человеку, любовь к Родине, образованию.

Ход урока.

Оргмомент.

Работа по теме урока. Мы продолжаем изучение бессмертной комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Тема сегодняшнего урока – «Век нынешний и век минувший» в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: конфликт поколений. Анализ второго действия.

«Горе от ума» - произведение, написанное в первой четверти 19 века, тогда, когда в искусстве еще очень сильно было влияние классицизма. И в «Горе от ума» Грибоедов бесспорно соблюдает два из трех знаменитых единств, характерных для классицистической пьесы. Назовите их, пожалуйста».

Учитель:Единство времени и места – действие совершается в течение одних суток в одном месте в Москве, в доме Фамусова. – А какое же единство не соблюдено?

Ученик:Не соблюдено единство действия: в пьесе две сюжетные линии – любовная и общественная.

Две комедии как будто вложены одна в другую: одна, так сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацким, Софьей, Молчалиным и Лизой: это интрига любви, вседневный мотив всех комедий. «Когда первая прерывается, в промежутке является неожиданно другая, и действие завязывается снова, частная комедия разыгрывается в общую битву в один узел», - писал Грибоедов в своем критическом этюде «Мильон терзаний».

Вот с этой – второй комедии – мы и начнем анализ 2 действия комедии «Горе от ума».

Итак, в комедии две сюжетные линии, развивающиеся параллельно, так что одну видно сквозь другую.

Завязка.

Любовная сюжетная линия.

Общественная сюжетная линия.

Вопреки законам геометрии, эти линии имеют общее начало – завязку.

-- Какое событие первого действия является завязкой этих сюжетных линий и почему?.

Завязкой как первой, так и второй линии является приезд Чацкого. Во-первых, Чацкий становится 3-ей вершиной в любовном треугольнике Софья – Молчалин – Чацкий, во вторых он вступает в конфликт с московским дворянством. Вот эти две сюжетные линии мы и рассмотрим во 2 действии.

3.Анализ второго действия.

Во втором действии нам необходимо понять, почему Чацкий вступает в спор с Фамусовым. Почему неизбежно столкновение Чацкого и фамусовской Москвы, которое произойдет в следующем действии?

При чтении вы обратили внимание, что второе действие насыщено монологами. Это понятно: перед столкновением стороны излагают свою программу.

Выразительное чтение 1 явления 2 д.

Ответьте на вопросы:

-Каково настроение Фамусова вначале монолога? Чем он обеспокоен?

-Как меняется его настроение к концу речи? Что успокаивает героя?

- Какие приёмы использует автор для создания комической ситуации?

Действие начинается монологом Фамусова «Петрушка, вечно ты с обновкой...». Чем раздражен Фамусов в начале монолога и почему он успокаивается к концу его? Разумеется, его волнует не разодранный локоть слуги и не манера его чтения. Приезд Чацкого Фамусова встревожил. От «сорванца» жди только неприятностей, нарушений порядка. Фамусов хочет восстановить порядок, усевшись за календарь. Это для него — священнодействие. Принявшись за перечисление предстоящих дел, он приходит в самое благодушное настроение. В самом деле, предстоит обед с форелями, погребенье богатого и почтенного Кузьмы Петровича (превознося его, Фамусов ничуть не скорбит о его смерти, и это делает его одушевление комическим), крестины у докторши. Вот основы его жизни — рожденье, еда, смерть. Фамусов так ободрён этими прочными и понятными ему опорами существования, что встречает Чацкого даже любезно

Учитель:

Самым ярким представителем московского дворянства является Фамусов. Во втором явлении второго действия происходит диалог Фамусова и Чацкого, перерастающий в столкновение их позиций.

Анализ диалога Чацкого и Фамусова:

-Кто является инициатором спора - Фамусов или Чацкий?

-Это люди одной эпохи или разных? Так кто из них представитель века минувшего, кто нынешнего?

-Что важно для «века минувшего»?

- А что важно для Чацкого?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы поработаем с текстом и составим таблицу:

Герой

Жизненные ценности

Пути достижения

1 вариант. Герой-Фамусов

Жизн.позиции-Есть на золоте, иметь 100 человек к услугам, ордена, почет при дворе, весомое общественное положение.

Пути достижения-Подслуживаться, сгибаться вперегиб

2 вариант. Герой-Чацкий

Жизн.позиции-Возможность «вольнее дышать», служить «делу, а не лицам»

Пути достижения-Не торопиться, вписаться в полк шутов, у покровителей зевать на потолок, явиться помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стул, поднять платок».

Учитель:

-Почему оба собеседника оказываются в этой сцене в комическом положении? (Чацкий в пылу горячности углубляется в свои размышления, философствует, на замечая, что его идеи не встречают ни сочувствия, ни понимания. Фамусов, не способный уловить его идеи, подхватывает отдельные слова из монолога и отзывается репликами. Возникает комическая ситуация, получившая название «кто про что»)

--Как вы думаете, можно ли их конфликт назвать конфликтом поколений?

Ученик:

Да, можно, это конфликт, «века нынешнего и века минувшего».

Учитель:

Верно ли это, нам говорит сам автор дальнейшим ходом комедии: в разгар спора Фамусова и Чацкого появляется полковник Скалозуб. В диалоге с ним продолжает самораскрываться Фамусов.

- Каким представляется вам полковник Скалозуб?

Ученик:

- Недалеким солдафоном.

- К какому поколению он принадлежит по возрасту – Чацкого или Фамусова?

- А по убеждениям?

Ученик:

- По убеждениям Скалозуб ближе к Фамусову.

Учитель:

- Как вы думаете, с какой целью именно в этом явлении автор вводит Скалозуба?

Ученик:

- Чтобы показать, что конфликт между Фамусовым и Чацким не является конфликтом поколений, он шире и глубже – это конфликт убеждений, нравственных представлений.

Итак, после «оды» Фамусова Москве идёт возмущённый, полный гнева монолог Чацкого «А судьи кто?»

5. Анализ монолога «А судьи кто?..». Заполнение таблицы.

- Так за что и против чего выступает Чацкий?

Против чего выступает Чацкий -1 вариант

За что выступает Чацкий- 2 вариант

Против чего выступает Чацкий?

Воинствующей отсталости;

преступных путей обогащения;

безнаказанности правящих кругов;

мотовства;

уродливых форм крепостничества;

слепого уважения мундира, прикрывающего духовную нищету

За что выступает Чацкий?

Наука;

Творчество;

Служить делу, а не лицам (из монолога) и точно начал свет глупеть.

Вот это программа Чацкого.

Итак, это начало общественного конфликта пьесы, начинается она между Ф и Ч- представителями разных веков.

Но есть и второй конфликт.

2. Практическая работа.

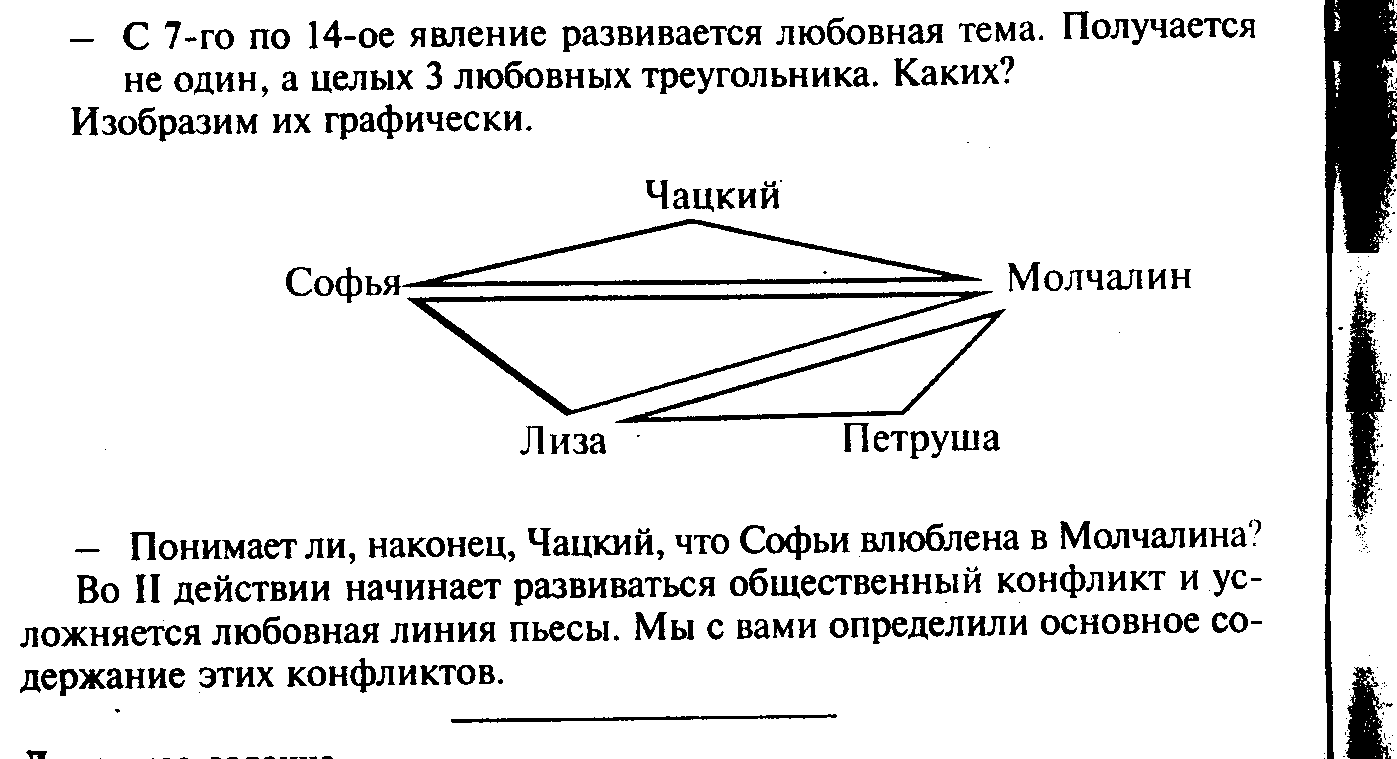

– С 7-го по 14-е явление развивается любовная тема. Получается не один, а целых три любовных треугольника. Какие?

Изобразим их графически.

– Понимает ли наконец Чацкий, что Софья влюблена в Молчалина?

Изобразим их графически.

III. Итог урока.

Вывод. Во II действии начинает развиваться общественный конфликт и усложняется любовная линия пьесы. Мы с вами определили содержание этих конфликтов.

7. Домашнее задание. выучить наизусть монолог Чацкого «А судьи кто?..» Прочитать 3 действие.

За оставшееся время: заполнение таблицы. Дома завершить.

| Характеристики | Век нынешний | Век минувший |

| Отношение к богатству, к чинам | «Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не воскресят клиенты-иностранцы прошедшего житья подлейшие черты», «А тем, кто выше, лесть, как кружево плели…»

| «Будь плохонький, да если наберется, душ тысячки две родовых, тот и жених» |

| Отношение к службе

| «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Мундир! один мундир! Он в прежнем их быту когда-то укрывал, расшитый и красивый, их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в женах, дочерях — к мундиру та же страсть! Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть…»

| «А у меня, что дело, что не дело, обычай мой такой: подписано, так с плеч долой» |