Экология (от греч. "ойкос" - жилище, "логос" - наука) - наука о закономерностях взаимоотношений организмов, видов, сообществ со средой обитания.

Среда – часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие.

Внешняя среда - все условия живой и неживой природы, при которых существует организм и которые прямо или косвенно влияют на состояние, развитие и размножение как отдельных организмов, так и популяций.

Экологические факторы (от лат. "фактор" - причина, условие) - отдельные элементы среды, взаимодействующие с организмом.

Абиотические факторы (от греч. "а" - отрицание, "биос" - жизнь) - элементы неживой природы: климатические (температура, влажность, свет), почвенные, орографические (рельеф).

Биотические факторы - живые организмы, взаимодействующие и влияющие друг на друга.

Антропогенный фактор {от греч. "антропос" - человек) - непосредственное воздействие человека на организмы или воздействия через изменение им среды обитания.

Оптимальный фактор - наиболее благоприятная для организма интенсивность экологического фактора (света, температуры, воздуха, влажности, почвы и т. д.).

Ограничивающий фактор - фактор среды, выходящий за пределы выносливости организма (за пределы допускаемого максимума или минимума): влага, свет, температура, пища и т. д.

Предел выносливости - граница, за пределами которой существование организма невозможно (ледяная пустыня, горячий источник, верхние слои атмосферы). Для всех организмов и для каждого вида существуют свои границы по каждому экологическому фактору отдельно.

Экологическая пластичность-степень выносливости организмов или их сообществ (биоценозов) к воздействию факторов среды.

Климатические факторы - абиотические факторы среды, связанные с поступлением солнечной энергии, направлением ветров, соотношением влажности и температуры.

Фотопериодизм (от греч. "фотос" - свет) - потребность организмов в периодической смене определенной продолжительности дня и ночи.

Длиннодневные растения – растения, зацветающие в условиях длинного дня (редька, репа и др. растения высоких широт)

Короткодневные растения - растения, зацветающие в условиях короткого дня (топинамбур, хризантема, растения тропических широт)

Сезонный ритм - регулируемая фотопериодизмом реакция организмов на изменение времени года (при наступлении осеннего короткого дня опадают листья с деревьев, готовятся к перезимовке животные; при наступлении весеннего длинного дня начинается возобновление растений и восстановление жизненной активности животных).

Биологические часы - реакция организмов на чередование в течение суток периода света и темноты определенной длительности (покой и активность у животных, суточные ритмы движения цветков и листьев у растений, ритмичность деления клеток, процесса фотосинтеза и т. д.).

Зимняя спячка - приспособление животных к перенесению зимнего времени года (зимний сон).

Анабиоз (от греч. "анабиозис"-оживление)-временное со- стояние организма, при котором жизненные процессы замедлены до минимума и отсутствуют все видимые признаки жизни (наблюдается у холоднокровных животных зимой и в жаркий период лета). Коловратки способны выносить полное высыхание как и нематоды и тихоходки.

Зимний покой - приспособительное свойство многолетнего растения, для которого характерно прекращение видимого роста и жизнедеятельности, отмирание надземных побегов у травянистых жизненных форм и опадение листьев у древесных и кустарниковых форм.

Морозостойкость - способность организмов выносить низкие отрицательные температуры.

Экологическая система - сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Биогеоценоз (от греч. "биос" - жизнь, "гео" - земля, "ценоз" - общий) - устойчивая саморегулирующаяся экологическая система, в которой органические компоненты неразрывно связаны с неорганическими.

Биоценоз - сообщество растений и животных, населяющих одну территорию, взаимно связанных в цепи питания и влияющих друг на друга.

Популяция (от франц. "популяцион" - население) - совокупность особей одного вида, занимающих определенный ареал, свободно скрещивающихся друг с другом, имеющих общее происхождение, генетическую основу и в той или иной степени изолированных от других популяций данного вида.

Агроценоз (от греч. "агрос" - поле, "ценоз"-общий) -искусственно созданный человеком биоценоз. Он не способен длительно существовать без вмешательства человека, не обладает саморегуляцией и в то же время характеризуется высокой продуктивностью (урожайностью) одного или нескольких видов (сортов) растений либо пород животных.

Продуценты (от лат. "продуцентис"-производящий)-зеленые растения, производители органического вещества.

Консументы (от лат. "консумо"-употреблять, расходовать) - растительноядные и плотоядные животные, потребители органического вещества. Редуценты (от лат. "редуцере" - уменьшение, упрощение строения)-микроорганизмы, грибы-разрушители органических остатков

Цепи питания - цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих органическое вещество и энергию из исходного пищевого вещества; каждое предыдущее звено является пищей для следующего.

Пищевой уровень - одно звено в цепи питания, представленное продуцентами, консументами или редуцентами.

Сети питания-сложные взаимоотношения в экологической системе, при которых разные компоненты потребляют разные объекты и сами служат пищей различным членам экосистемы.

Пастбищные цепи начинаются с зеленых растений.

Детритные цепи начинаются с мертвой органики

Фитофагия, растительноя́дность, травоя́дность — питание животных растительной пищей. Фитофаги являются так называемыми первичными потребителями (консументами I-го порядка) в пищевой цепи

Зоофаги (от греч. zoon-животное и phagos- пожиратель) – плотоядные животные, питающиеся организмами других или своих видов.

Копрофаги (от греч. kopros – кал, помет и phagos – пожиратель) – животные, питающиеся экскрементами других животных, например личинки двукрылых насекомых, жуки- навозники, жуки рода стафилинид.

Правило экологической пирамиды - закономерность, согласно которой количество растительного вещества, служащего основой цепи питания, примерно в 10 раз больше, чем масса растительноядных животных, и каждый последующий пищевой уровень также имеет массу, в 10 раз меньшую.

Комменсализм + 0 (от лат. com — «с», «вместе» и mensa — «стол», «трапеза»; буквально «у стола», «за одним столом»; ранее — сотрапезничество) — способ совместного существования (симбиоза) двух разных видов живых организмов, при котором один из партнёров этой системы (комменсал) возлагает на другого (хозяина) регуляцию своих отношений с внешней средой, но не вступает с ним в тесные взаимоотношения[1]. При этом, популяция комменсалов извлекает пользу от взаимоотношения, а популяция хозяев не получает ни пользы, ни вреда (например, лишайник и дерево), то есть метаболические взаимодействия и антагонизм между такими партнёрами чаще всего отсутствуют.

(нахлебничество) — один организм (комменсал) прикрепляется к организму другого вида или живёт возле него, используя остатки пищи хозяина (например, рыба-прилипала плавником-присоской прикрепляется к коже акул и других крупных рыб, передвигаясь с их помощью и питаясь остатками их трапезы), водоросли, живущие в шерсти ленивца.

(сотрапезничество) – потребление разных частей одного ресурса

(квартирантство) — один организм (комменсал) использует другого (его самого либо его жилище) в качестве жилища;

Протокооперация

+ + Факультативный симбиоз (протокооперация) — форма симбиоза, при которой совместное существование взаимно выгодно, но, в отличие от облигатного симбиоза (где сосуществование организмов жизненно необходимо для каждого), является необязательным, то есть каждый из организмов при отсутствие партнёра может жить самостоятельно.

Подобные отношения достаточно распространены и играют важную роль в природе.

Примеры Некоторые виды кишечнополостных прикрепляются к крабам, они питаются остатками пищи, используют его для передвижения, а взаимен маскируют его, тем самым защищая от хищников.

Рыбы-чистильщики (губаны, бычки, рифовые окуни, рыбы-бабочки и др.) освобождают крупных рыб от наружных паразитов.

Некоторые виды муравьев питаются выделениями тлей и при этом защищают их от птиц.

Некоторые птицы выклёвывают паразитов из складок носорога и предупреждают их об опасности криком.

Пчёлы опыляют растения, питаясь при этом нектаром.

Мутуали́зм (+ +) (от лат. mutual «взаимный») — широко распространённая форма взаимополезного сожительства, когда присутствие партнёра становится обязательным условием существования каждого из них;

Аменсали́зм - 0 (от лат. mensa — трапеза) — тип межвидовых взаимоотношений, при котором один вид, именуемый аменсалом, претерпевает угнетение роста и развития, а второй, именуемый ингибитором, таким испытаниям не подвержен. Антибиоз и аллелопатия — схожие виды взаимоотношений.

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος «нахлебник») — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически...

Эктопарази́ты — паразиты, живущие на поверхности тела и на наружных органах животных и человека. Существуют временные и постоянные паразиты. Все они снабжены разнообразными органами прикрепления — коготками, крючками.

Эндопаразиты (от греч. ένδον «внутри» + παράσιτος «нахлебник») — паразиты, живущие в тканях или внутренних органах «хозяина»: животного (например, в печени, легких, кишечнике или других тканях организма) или растения.

Хищничество — это поедание одного организма (жертвы) другим организмом (хищником).[ ...] Хищничество— форма межвидовых взаимодействий, когда одно животное (агрессор) поедает другое (жертву).

Саморегуляция в биогеоценозе - способность к восстановлению внутреннего равновесия после какого-либо природного или антропогенного влияния.

Колебание численности популяции - сменяющее друг друга увеличение или уменьшение числа особей в популяции, которое происходит в связи с изменением сезона, колебаниями климатических условий, урожая кормов, стихийными бедствиями. Благодаря регулярному повторению колебание численности популяции называют также волнами жизни или популяционными волнами.

Регулирование численности популяции - организация мероприятий по регулированию числа особей путем их истребления или разведения.

Исчезающая популяция - популяция, численность видов которой снизилась до принятого минимума.

Промысловая популяция - популяция, добыча особей которой экономически оправдана и не приводит к подрыву ее ресурсов.

Перенаселенность популяции - временное состояние популяции, при котором количество особей превышает величину, соответствующую условиям нормального существования. Чаще всего связано со сменой биогеоценоза.

Плотность жизни - количество особей на единицу площади или объема тон или иной среды.

Саморегуляция численности - ограничивающее действие экологической системы, снижающее численность особей до средней нормы.

Смена биогеоценозов (экологическая сукцессия) - преемственное естественное развитие экологической системы, при котором одни биоценозы сменяются другими под влиянием природных факторов среды: на месте лесов образуются болота, на месте болот-луга. Смена биогеоценозов может быть вызвана также стихийными бедствиями (пожар, паводок, ветровал, массовое размножение вредителей) или влиянием человека (вырубка леса, осушение или орошение земель, земляные работы). Восстановление биоценоза - естественнее развитие устойчивой экологической системы, способной к самовосстановлению, которое проходит в несколько этапов на протяжении десятков лет (после вырубки или пожара еловый лес восстанавливается более чем через 100 лет)-

Восстановление биоценоза искусственное - комплекс мероприятий, обеспечивающих возобновление прежнего биоценоза путем посева семян, посадки саженцев деревьев, возвращения исчезнувших животных.

Фитоценоз (от греч. "фитон"-растение, "ценоз"-общий) растительное сообщество, исторически сложившееся в результате сочетания взаимодействующих растений на однородном участке территории. Его характеризуют определенный видовой состав, жизненные формы, ярусность (надземная и подземная), обилие (частота встречаемости видов), размещение, аспект (внешний вид), жизненность, сезонные изменения, развитие (смена сообществ)

Рели́кт (лат. relictum «остаток») — живой организм, входящий в состав растительного или животного мира данного региона как пережиток флоры и фауны прошлых геологических эпох и находящийся в некотором несоответствии с современными условиями существования, например: самшит, иглица колючая, падуб остролистный, рододендрон понтийский; выхухоль, живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, бокоплавы

Автотрофы – организмы, берущие нужные им для жизни химические элементы из окружающей их косной материи и не требующие для построения своего тела готовых органических соединений другого организма. Основной источник энергии, используемый автотрофами, — солнце.

Гетеротрофы (от греч.-питание) – организмы, питающиеся органическими веществами, которые произвели автотрофы. К ним относятся все животные, включая человека, грибы и большинство микроорганизмов. В пищевой цепи экосистемы они составляют группу консументов.

Анаэробная среда – бескислородная среда.

Анаэробы – (от греч. означает без воздуха жизнь) организмы, способные жить и развиваться в бескислородной среде. Ввёл в науку этот термин Пастер Л.

Аэро́бы (от греч. αηρ — воздух и βιοζ — жизнь) — организмы, которые нуждаются в свободном молекулярном кислороде для процессов синтеза энергии, в отличие от анаэробов.

Ацидофиты – растения, предпочитающие кислые почвы или воды (рH от6,7 до3,0).

Адаптация – процесс и результатприспособления организмов к условиям существования. Различают видовую (генотипическую) адаптацию, происходящую в ряде поколений и связанную с процессом видообразования, и индивидуальную (фенотипическую) адаптацию – акклиматизацию, происходящую в пределах индивидуального развития организма и не затрагивающую его генотип.

Акклиматизация – приспособление организмов к изменениям климатогеографическим условиям существования.

Акклимация – индивидуальную (физиологическая, фенотипическая) адаптация.

Аутэкология – раздел экологии, изучающий взаимоотношения особей (организмов) с окружающей средой.

Синэкология – раздел экологии, исследующий взаимоотношения сообществ и экосистем.

Урбоэкология (от лат. urbs — город), или экология города, — наука о взаимосвязи и взаимодействии во времени и пространстве двух систем — городской (её социальной, технической, энергетической, информационной, административной подсистем) и естественной.

Артеприродная среда – искусственно созданная или преобразованная часть окружающей среды, включающая здания, помещения, машины и бытовые природы, кондиционированный микроклимат, электромагнитные поля, шум и т. п.

Безопасность экологическая — степень защищенности территориального комплекса, экосистемы, человека от возможного экологического поражения, определяемая величиной экологического риска.

Биотоп – неорганический субстрат.

Биокостное вещество – создается в атмосфере одновременно живыми организмами и косными процессами, представляя системы динамического равновесия тех и других (почва, кора выветривания, природные воды, свойства которых зависят от деятельности на Земле живого вещества).

Биосфера – своеобразная оболочка земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами.

Биота – совокупность видов организмов какой – либо крупной территории, например, биота тундры и т.д.

Биотический (биологический) круговорот – циркуляция веществ между почвами, растениями, животными и организмами.

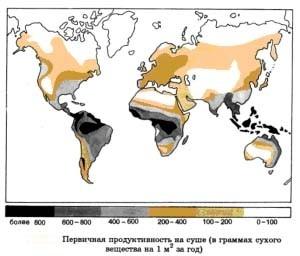

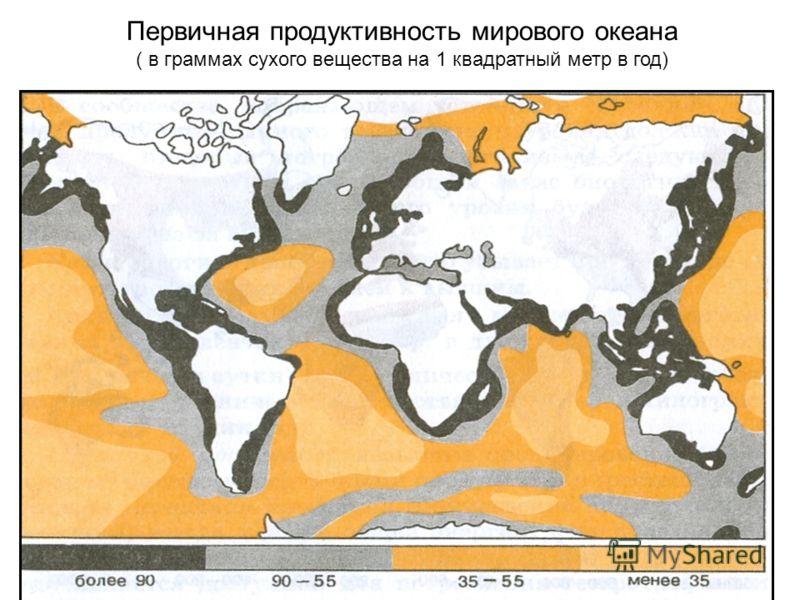

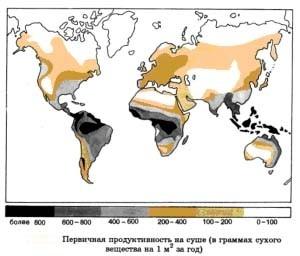

Валовая (общая) продуктивность – накопление органического вещества, включая потери на собственные нужды (дыхание и т.д.) и массу, потреблённую гетеротрофами.

Вторичная продуктивность – скорость накопления органического вещества консументами.

Диагональная кривая выживания (второго типа) – у видов, смертность которых остаётся примерно равной постоянно на протяжении всей жизни.

Доминантные виды – виды, преобладающие по численности в экосистеме.

Живое вещество – по В.И. Вернадскому, это совокупность всех живых организмов современной биосферы.

Косное вещество – совокупность тех веществ в биосфере, в образовании которых живые организмы не участвуют.

Закон константности количества живого вещества биосферы (В. И. Вернадский): количество живого вещества (биомассы всех организмов) биосферы для данной геологической эпохи постоянно.

Закон минимума (Ю.Либиха): жизненность организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. Ю.Либих формулировал данный закон следующим образом: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени».

Закон толерантности (В. Шелфорда): процветание организма ограничено зонами максимума и минимума определенных экологических факторов. Между ними располагается зона оптимума. Каждый вид характеризуется своей толерантностью – способностью переносить отклонения экологических факторов от оптимальных.

Законы экологии (Б. Коммонера):

1. Все связано со всем;

2. Все должно куда – то деваться;

3. Природа знает лучше;

4. Ничто не дается даром.

Квантитативная компенсация (закон) – закон позволяет не опасаться гибели современной цивилизации по географическим и экологическим причинам.Этот закон в 1936 г. предложил А.Л. Чижевский.

Консорции – группа разнородных организмов, поселяющихся на теле или в теле особи какого-либо вида, центрального члена консорции, способного создавать вокруг себя определённую среду.

Ксерофиты – растения, приспособленные к жизни в засушливых районах.

Мезофиты – растения, занимающие промежуточное положение между гигрофитами и ксерофитами, они умеренно требовательны к увлажнённости местообитания.

Гигрофиты – растения влажных местообитаний.

Гидрофиты – растения, обитающие в воде.

Светолюби́вые расте́ния, гелиофи́ты (от др.-греч. ἥλιος — солнце + φυτόν — растение) — растения, приспособленные к жизни на открытых, хорошо освещаемых солнцем местах, плохо переносящие длительное затенение (у них проявляются признаки угнетённости и задержка развития). Гелиофитам для нормальной жизнедеятельности важно интенсивное освещение — солнечное в естественных местообитаниях или искусственное в условиях оранжерей или теплиц.

Сциофиты – тенелюбивые растения (тис, пихта, ель, бук, граб) в лесах умеренного пояса.

Кальцефилы – кальцефиты, растения, обитающие на почвах, богатых известью

Насилие –это форма принуждения со стороны одной группы людей (со стороны одного человека) по отношению к другой группе (другому человеку) с целью приобретения или сохранения определенных выгод и привилегий.

Ненасилие – принцип, в основе которого лежит признание ценности всего живого, человека и его жизни, отрицание принуждения как способа взаимодействия человека с миром, с природой, с другими людьми, это способ решения проблем и конфликтов.

Нитрофиты – растения, предпочитающие почвы, богатые соединениями азота.

Ноосфера – сфера разума. Гипотетическая стадия развития биосферы, когда разумная деятельность человека станет главным определяющим фактором ее устойчивого развития.

Осцилляции – колебания численности оганизмов и сообществ, вызванные биотическими факторами.

Сапротрофы – организмы, питающиеся мертвыми органическими веществами или экскрементами животных. К ним относятся бактерии, актиномицеты, грибы, а также сапрофиты. Среди животных сапрофитами (сапрофагами) являются жуки – мертвоеды, навозники, дождевые черви, гиены, грифы, вороны и др. Сапрофиты играют значительную роль в круговороте веществ, выполняя функцию редуцентов.

Стенобиоты – экологически маловыносливые виды.

Эврибионты (от греч. ευρί — «широкий» и греч. βίον — «живущий») — организмы, способные существовать в широком диапазоне природных условий окружающей среды и выдерживать их значительные изменения.

Так, например, животные, обитающие в зонах с континентальным климатом способны переносить значительные сезонные колебания температуры, влажности и других природных факторов. Жители литоральных областей регулярно подвергаются колебаниям температуры и солёности окружающей воды, а также осушению.

Космополиты (от греческого kosmopolites — гражданин мира), виды (или другие таксоны) растений и животных, встречающиеся на большей части обитаемых областей Земли. Космополитных видов немного. Среди растений это водные и болотные (виды ряски, рдеста, рогоза) или сорняки — спутники человека (подорожник большой, пастушья сумка, мятлик однолетний, птичья гречишка и др.), среди животных — комнатная муха, городской воробей, серая крыса и др.

Энде́мики, или энде́мы (от греч. ἔνδημος — местный) — специфическая составная часть какой-либо флоры, фауны. К эндемикам относят виды, роды, семейства или другие таксоны животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью

Интроду́кция (от лат. introductio — «введение») в биологии — преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания.

Эфеме́ры (др.-греч. ἐφημερίς — на день, ежедневный ← ἐπί — на + ἡμέρα — день) — экологическая группа травянистых однолетних растений с очень коротким вегетационным периодом (некоторые заканчивают полный цикл своего развития всего за несколько недель). например: Бурачок пустынный, Веснянка весенняя, Крупка дубравная

Эфемеро́иды — экологическая группа многолетних травянистых растений с очень коротким вегетационным периодом, приходящимся на наиболее благоприятное время года. Однако оно не погибает, так как остаются подземные органы (луковицы, клубни или корневища) в которых за период вегетации был накоплен запас питательных веществ. Пример: различные виды тюльпана, крокусы, пролеска, ветреница, хох-латка

Суккуле́нты (от лат. succulentus, «сочный») — растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом. Например: кактусы, заячья капуста и др.

Гомойотерми́я — способность живого существа сохранять постоянную температуру тела, независимо от температуры окружающей среды. Среди ныне существующих живых существ гомойотермными являются птицы и млекопитающие...

Пойкилотермия — эволюционная адаптация вида или (в медицине и физиологии) состояние организма, при котором температура тела живого существа меняется в широких пределах в зависимости от температуры внешней среды.

Зоохория — (зоо гр. choreo распространяюсь) распространение плодов, семян и других зачатков растений при помощи животных

Эндобионты (от «эндо» — внутри + бионт) — организмы, обитающие внутри тела другого живого организма. Эндоцитобионты — эндобионты, живущие в клетках другого существа.

Геобионты (эдафобионты)– постоянные обитатели почвы. Весь цикл их развития протекает в почвенной среде. Например, дождевые черви (Lumbricidae), многие первичнобескрылые насекомые (Apterygota);

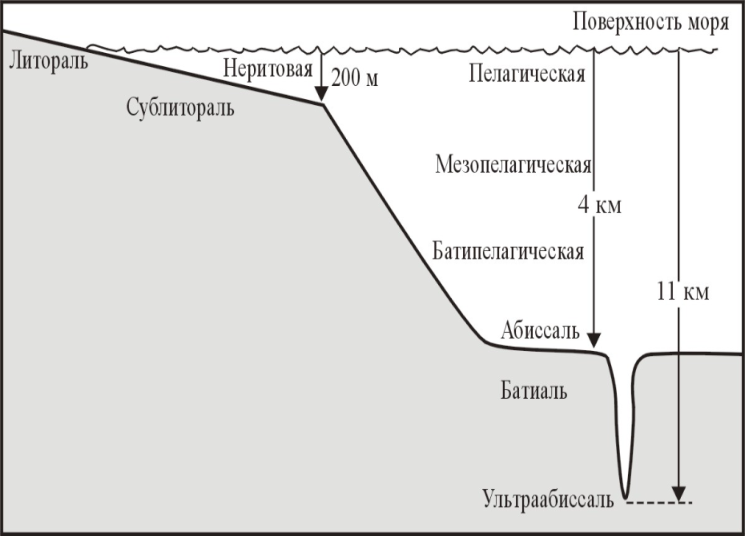

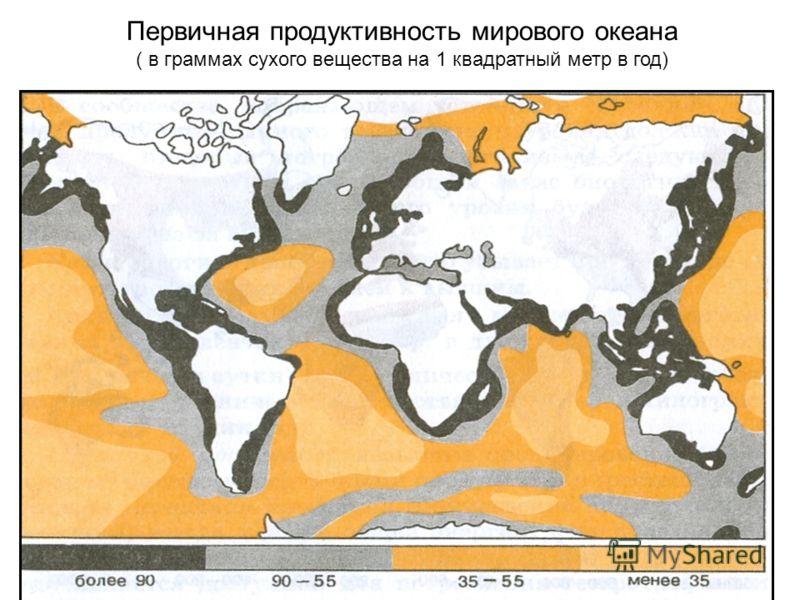

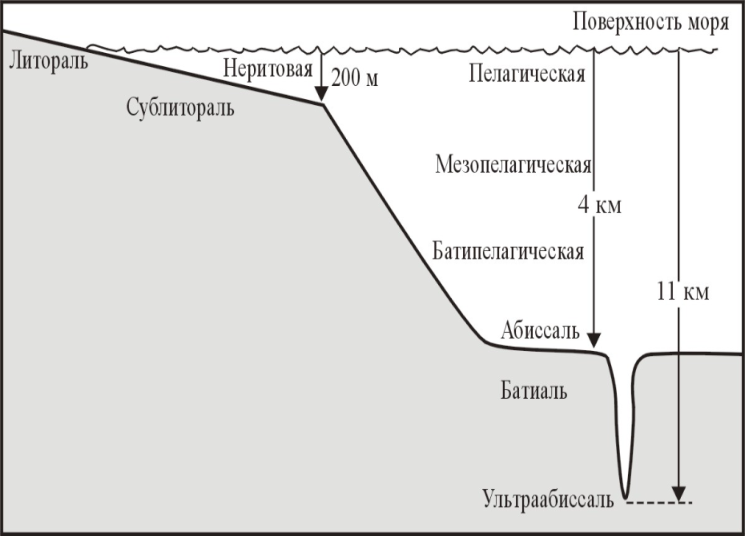

Морские экосистемы — одни из крупнейших водных экосистем Земли. Они включают в себя океаны, солончаки, зоны приливов, лиманы, лагуны, мангровые заросли, коралловые рифы, глубокое море и морское дно.

Литора́ль (лат. litoralis — береговой) в океанологии, литора́льная зона или прили́вно-отли́вная зо́на — участок берега, который затопляется морской водой во время прилива и осушается во время отлива.

Батиаль, батиальная зона (от др.-греч. βαθύς, bathýs — глубокий) — экологическая глубоководная зона дна Мирового океана, расположенная между прибрежной сублиторалью (мелководной зоной) и абиссалью — глубоководной зоной ложа океана. Находится главным образом в пределах материкового склона

Абиссаль, абиссальная зона — зона наибольших морских глубин (свыше 3000 м), населённая сообществами бентосаокеанического дна

Бе́нтос (от греч. βένθος — глубина) — совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоёмов.

Пелагиаль. от греч. pelagos- открытое море. Толща воды океанов, морей и озер как среда обитания организмов (планктона, нектона, нейстона и плейстона) .

Планкто́н (греч. πλανκτόν — «блуждающий») — разнородные, в основном мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные, в отличие от нектона, сопротивляться течению

Некто́н (греч. nektós — плавающий, плывущий) — совокупность водных, активно плавающих организмов, преимущественно хищных, обитающих в толще воды пелагической области водоёмов и способных противостоять силе течения и самостоятельно перемещаться на значительные расстояния. К нектону относится более 20 000 видов кальмаров, рыб, морских змей, черепах, китообразных, ластоногих, пингвинов и др.

Плейстон (от греч. plēusis — «плавание», plēō — «плыву») — растительные или животные организмы, обитающие на поверхности воды, или полупогружённые в воду (то есть, обитающие одновременно в водной и воздушной среде).

Скрубберы – аппарат для промывки жидкостью газов в целях извлечения из них отдельных компонентов.

Мокрые пылеуловители – форсуночные скрубберы и наиб. эффект. скрубберы Вентури (основные действующие силы-инерция и ![]() пылеулавливатели, в них происходит действие сил гравитации и инерции. Наиб. эффективн. считаются ротационные пылеуловители.

пылеулавливатели, в них происходит действие сил гравитации и инерции. Наиб. эффективн. считаются ротационные пылеуловители.

Термофилы (теплолюбивые организмы) – организмы, приспособленные к обитанию в условиях постоянно высоких температур (горячие источники, саморазогревающиеся субстраты-навоз, влажное сено).

Флуктуации численности – колебания численности организмов сезонные и годовые, вызванные абиотическими факторами, повторяющиеся.

Хемосинтезирующие организмы – автотрофные микроорганизмы, ассимилирующие органические соединения путём хемосинтеза. К ним относят серобактерии (окисляют сероводород, получая питательные вещества для организмов рифтовых зон океана), нитрифицирующие бактерии (превращают аммиак в нитраты и нитриты), железобактерии, водородные бактерии и др. Эти организмы играют существенную роль в биогеохимических круговоротах химических элементов в биосфере.

Эдификаторы (строители) – без которых виды жить не могут (растения-ель, сосна, кедр, ковыль, редко животное-сурок).

Экспоненциальный рост численности – рост численности особей в неизменяющихся условиях.

Экологическая ниша – положение вида, которое он занимает в общей системе биоценоза, комплекс его биоценотических связей и требований к абиотическим факторам среды.

Экологическая культура – способ социоприродного существования человека, выражающий единство человека и природы, развертывающееся в освоении человеком предметов и процессов природы, ставшими средствами жизни для человека, которое осознается им в историческом и индивидуальном развитии.

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды

Пестициды – собирательное название веществ или смеси веществ химического или биологического происхождения, которые используют для борьбы с вредными насекомыми

Инсектици́ды — химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Применяются при дезинсекции. концентрат эмульсии. Разводится в воде согласно инструкции. Проникают внутрь растения и распространяются по тканям.

Гербици́ды (от лат. herba — трава и caedo — убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие.

Зооци́ды (от греч. ζῷον «животное» + лат. caedo «убиваю») — разновидность пестицидов, химические вещества для уничтожения вредных теплокровных животных, прежде всего грызунов (сусликов, полёвок, мышей, крыс)

Фунгици́ды (от лат. fungus «гриб» + лат. caedo «убиваю») — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений (бордоская жидкость, серный цвет и др.), а также для протравливания семян…

Акарици́ды (от др.-греч. ἄκαρι — клещ и лат. caedo — убиваю) — различные химические препараты для борьбы с клещами сельскохозяйственных культур, продуктов, с паразитами домашних животных и птицы.

Преде́льно-допусти́мая концентра́ция (ПДК) — утвержденный в законодательном порядке санитарно-гигиенический или рыбохозяйственный норматив

Предельно допустимый сброс (ПДС) веществ в водный объект - это масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения допустимого качества воды в контрольном пункте.

Болезнь Минаматы (яп. 水俣病 минамата-бё:) — синдром, вызываемый отравлением органическими соединениями ртути, преимущественно метилртутью. Была впервые обнаружена в Японии, в префектуре Кумамото в городе Минамата в 1956 году.

Зелёная револю́ция или Третья сельскохозяйственная революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевший место в 1940-х — 1970-х годах, который привёл к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной продукции. Включал в себя активное выведение более продуктивных сортоврастений и их внедрение в производство, расширение орошения, применение удобрений, пестицидов, современной техники.

Киотский протокол — международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992), принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 года. Оно обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

Парнико́вый эффе́кт — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

Парнико́вые га́зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах. Присутствие таких газов в атмосферах планет приводит к парниковому эффекту.

| Водяной пар | H2O |

| Углекислый газ | CO2 |

| Метан | CH4 |

| Озон | O3 |

| Закись азота | N2O |

Смог лондонский – это смесь дыма, тумана и некоторых загрязняющих веществ. Данный термин английского происхождения («smog») представляет собой слияние двух английских слов «smoke» и «fog» – «дым» и «туман».

Лос-анджелесский тип смога, или фотохимический смог, не менее опасен, чем лондонский. Фотохимический (Лос-

Анджелесский) смог характерен для субтропиков с жарким летом и высокими значениями солнечной радиации (свыше 2,0 Кдж/см2мин). Основными загрязнителями являются выхлопные газы.

Кисло́тный дождь — все виды метеорологических осадков — снег, дождь, град, туман, дождь со снегом, — при которых наблюдается понижение водородного показателя (pH) дождевых осадков из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами, обычно оксидами серы и оксидами азота.

Озо́новая дыра́ — это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. По общепринятой в научной среде теории, во второй половине XX века всё возрастающее воздействие антропогенного фактора в виде выделения хлор- и фторсодержащих фреонов привело к значительному утончению озонового слоя

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

-

Государственные природные заповедники

-

Национальные парки

-

Природные парки

-

Государственные природные заказники

-

Памятники природы

-

Дендрологические парки и ботанические сады

Опустынивание — это процесс необратимого изменения почвы и растительности, снижения биологической продуктивности и превращению территории в пустыню.

Тяжелые металлы - это группа химических элементов с относительной атомной массой более 40. Появление в литературе термина «тяжелые металлы» было связано с проявлением токсичности некоторых металлов и опасности их для живых организмов. Однако в группу «тяжелых» вошли и некоторые микроэлементы, жизненная необходимость и широкий спектр биологического действия которых неопровержимо доказаны. Например: Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Zn и др.

Эвтрофикация (от др.-греч. εὐτροφία — хорошее питание) — насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов. Эвтрофикация может быть результатом как естественного старения водоёма, так и антропогенных воздействий. Основные химические элементы, способствующие эвтрофикации, — фосфор и азот. В некоторых случаях используется термин «гипертрофизация».

Эвтрофным водоёмам присущи богатая литоральная и сублиторальная растительность, обильный планктон. Несбалансированная эвтрофикация может приводить к бурному развитию водорослей (цветение воды) и появлению в воде цианобактерий, которые в период цветения выделяют токсины (алкалоиды и низкомолекулярные пептиды), способные вызвать отравление людей и животных, а также приводит к дефициту кислорода, заморам рыб и животных. Этот процесс можно объяснить малым проникновением солнечных лучей вглубь водоёма и, как следствие, отсутствием фотосинтеза у надонных растений, а значит и кислорода.