ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

Ключевые слова; Исследовательская деятельность, образовательные компетенции, личности-ориентированный подход, компетентности подход, исследовательские умения учащихся

Аннотация. В данной статье раскрывается феномен исследовательской деятельности в контексте формирования образовательных компетенций у учащихся. Анализируется сущность и цели применения технологии исследовательской деятельности в обучении. Также, автором выделены основные этапы реализации данной технологии.

Прежде чем приступить к раскрытию феномена исследовательской деятельности, необходимо обозначить причины того, почему на наш взгляд этот вопрос актуален для современного образования.

Во-первых, составители ФГОС уделяют большое значение исследовательской деятельности в развитие личностных и метапредметных результатов. Образовательные результаты в свою очередь являются составляющими УУД формирующихся на всех ступенях образования. [1]

Во-вторых, многие ученые такие, например, как В.П. Вахтеров характеризуют исследовательский метод обучения как активный метод, при котором формируются универсальные навыки «добычи» знания. В.П. Вахтеров подчеркивал исключительную важность мыслительных умений школьников — умения анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и делать выводы, пользоваться приемами научного исследования. [2;270-271]

В-третьих, существует необходимость разработки теоретической модели проектирования и организации исследовательской деятельности в учебном процессе, в которой была бы обеспечена преемственность при переходе с одного уровня школьного образования на другой. Применение технологии исследовательской деятельности особенно на ступени среднего общего образования важна еще и потому, что сегодня десятиклассники должны демонстрировать навыки проведения исследования совместно с учителем (в качестве научного руководителя) а также способность презентовать полученный продукт в результате исследования (доклад). Щуринова И.А. констатирует низкую степень заинтересованности учителей в совместной исследовательской деятельности с учащимися или недобросовестную организацию. [9; 30]

Сегодня педагоги работают в условиях, когда огромный багаж технологий и методик обучения позволят использовать не только объяснительно-иллюстративный метод, но и собственно разработанные курсы и технологии. Учебно-исследовательская деятельность активно развивается и в зарубежной педагогической науке и применяется на практике.

В частности, в настоящее время при обучении как естественным, так и гуманитарным наукам широко применяется Inquiry-based learning (IBL), или обучение, основанное на исследовании. Цель IBL состоит в том, чтобы вовлечь ученика в активное обучение, в идеале основанное на лично поставленных вопросах. При изучении проблем учащиеся должны знакомиться с методами, которые используются учеными, и получать новые знания в качестве результата.

Таким образом, современный учитель должен иметь представление об организации исследовательской деятельности ее основных целях, функциях, уровнях, этапах и т.д. [11]

Феномен исследовательской деятельности изучался многими учеными, такими как Сергеев И.С, Леонтович А.В, Вахтеров В.П., и другими.

А.С. Обухов под исследовательской деятельностью понимает творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой является формирование мировоззрения. [8; 33]

Е.В. Ларькина считает, что исследовательская деятельность – это вся деятельность, продуктом которой является «новое знание», новые методы получения нового знания или новые методы исследования объекта. [8; 34]

А.В. Леонтович понимает под исследовательской деятельностью выработанную образовательную технологию, использующую в качестве главного средства «учебное исследование». Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – учителя-предметника, научного сотрудника. [4; 10]

Таким образом, общее в позициях данных авторов будет то, что использование исследовательской деятельности предполагает взаимодействие субъектов (учителя и учащегося) для совместного поиска неизвестного посредством проведения учебного исследования.

В этих же определениях мы наблюдаем расхождение по поводу основной цели использования исследовательской деятельности в обучении. Одни авторы считают главной целью исследования получения «объективно нового знания», другие, что смысл исследования в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности и развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения «субъективно» нового знания (т.е. самостоятельного добытого знания).

Вахтеров В.П, говоря об исследования писал, что цель этого метода — «вызвать» в уме ученика тот самый мыслительный процесс, какой переживает творец и изобретатель данного открытия или изобретения.

Как считает О.Б. Епишева: школа должна стать своеобразной исследовательской лабораторией, в которую ученик приходит, чтобы делать открытия, с той только разницей, что эти открытия не для человечества, а для данного маленького человека.

Исходя из этого, считаем корректным разделять учебно-исследовательскую деятельность и научно-исследовательскую деятельность. Последняя характерна для «большой» науки, и имеет совсем иное предназначение. Первичной целью исследовательской деятельности является формирование навыков познания окружающей действительности и как результат получение «нового» знания для определенного человека, и уже во вторую очередь открытие объективно «нового» для науки.

Исследовательская деятельность использует в качестве главного средства обучения учебное исследование. Учебным исследованием называется образовательный процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской деятельности. Проведение учебного исследования предполагает:

выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность;

развитие навыка работы с множеством гипотез на основе анализа свидетельств или первоисточников (методики сбора материала, сравнения и др.);

Функции исследовательской деятельности могут распределяется в зависимости от возраста учащегося:

в дошкольном образовании и начальной школе – формирование исследовательского поведения учащихся как средства развития познавательного интереса и становление мотивации к учебной деятельности;

в основной школе – развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы дополнительного образования;

в старшей школе – развитие исследовательской компетентности и предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения. [10; 310]

Качества ученика, развиваемые в ходе реализации процесса поисков и обретения личностного смысла его образовательной деятельности, А.В. Хуторской характеризует как образовательные компетенции.

Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-ориентированный характер.

К образовательным компетенциям относятся: ценностно-смысловая, информационная, коммуникативная и т.д.

Ценностно-смысловая компетенция связана с способностью учащегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.

Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. В формировании мировоззрения личности определенную роль играет занятие исследовательской деятельностью еще со школьной скамьи. Учащиеся, занимающиеся еще в школе исследовательской деятельностью, становится более коммуникабельными, готовыми к различным жизненным ситуациям, способной учиться в вузах различного профиля.

Таким образом, чем раньше учащиеся занимаются учебным исследованием, тем быстрее у них будет сформирована «привычка» к познанию окружающей действительности.

Сергеев И.С. выделяет следующие умения формирующихся в результате исследовательской деятельности:

Рефлексивные умения (умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи).

Поисковые умения (умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; умение выдвигать гипотезы и устанавливать причинно-следственные связи).

Менеджерские умения (умение проектировать процесс; планировать деятельность, время, ресурсы; принимать решения и прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной деятельности: ее хода и промежуточных результатов).

Коммуникативные умения (умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения; умение находить компромисс и т.д.).

Презентационные умения (навыки монологической речи; умение уверенно держать себя во время выступления и отвечать на незапланированные вопросы; умение использовать различные средства наглядности при выступлении; артистические умения) [6; 27-29]

Организация исследовательской деятельности требует поэтапного и поэлементного включения (вхождения учащихся). Учителю необходима программа формирования основ исследовательской культуры, развития опыта участия в исследовательской деятельности в образовательном процессе на всех ступенях обучения подразумевающая уровневый подход. [7; 31-32]

На основе программы в курсе каждой дисциплины с учетом ее специфики планируется развитие определенных исследовательских умений.

Лярнер И.Я. выделяет следующие уровни развития исследовательских умений:

На первом уровне исследовательская деятельность организуется на уроке, при этом в учебное исследование вовлекаются все учащиеся, формируются основные исследовательские умения, которых требуют образовательные стандарты.

Внеурочная деятельность является вторым уровнем развития умений подразумевающая следующие формы работы: факультативы, кружки, мастерские, кресты, лаборатории и т.п.

Специфика внеурочных занятий позволяет учителю, не связанному требованиями программ обязательного курса, предоставить учащимся автономность, не навязывая своего темпа работы и содержания. Тематическое планирование может либо дополнять основной курс предмета, либо отражать вопросы, не входящие в программу, в том числе интегрированные с другими дисциплинами.

И наконец, самый высокий уровень школьных учебных исследований – индивидуальные учебно-исследовательские проекты. В этом случае исследование воплощается в наиболее законченном варианте, при выполнении учащийся проходит все этапы исследования, причем в том темпе, который ему удобен. Руководство работой осуществляется либо учителем, либо учеными соответствующих вузов. В последнем случае школьники приобщаются к проблеме, которая имеет научную новизну, и могут получить не только субъективно, но и объективно новое знание. [5; 250-252]

Исследовательская деятельность как было уже сказано выше, это всегда творческая деятельность по решению исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом.

Полагаем, что для эффективной организации ученического исследования, учителю необходимо, прежде всего, самому ясно и четко представлять структуру учебно-исследовательской деятельности учащихся ив соответствии с этим организовывать ее.

Проведя анализ методической литературы, нам представляется эффективным следующий порядок организации исследовательской деятельности:

1й этап – подготовительный. В процессе индивидуальной работы с учащимися помочь с выбором темы предполагаемого исследования, определить круг проблем, требующих решения с учётом интересов самих учащихся.

2й этап – утверждение темы и обоснование её актуальности. Происходит целеполагание, формулируются задачи, которые следует решить. Тема должна быть интересна в первую очередь учащемуся. Задача учителя помочь в постепенном сужении её направленности. Данный этап очень значимый, поскольку позволяет:

1) Осознать учащимся степень значимости своей работы;

2) Создать атмосферу сотрудничества между учащимся и учителем, стимулирует к работе;

3й этап. Непосредственная работа над исследованием. На данном этапе осуществляется:

1) Выбор методов исследования. В ученическом исследовании могут быть использованы такие методы, как интервьюирование и анкетирование и моделирование. Безусловно, эти методы исследования проводятся под непосредственным руководством учителя. Работы учащихся, дополненные историческими моделями, макетами намного интереснее, выразительнее и выигрышнее по сравнению с другими. [3; 20-22]

2) Подбор литературы и материалов исследования (адекватных поставленным целям и доступных учащемуся конкретного возраста) Причём сначала учитель предоставляет школьнику минимальное количество литературы по данной теме и объясняет, как искать литературу самостоятельно, после этого ученик сам находит дополнительную литературу;

3) После ознакомления с темой необходимо осуществить её корректировку темы, целей и задач исследования с учетом нового материала;

4) Определение последовательности и сроков работы. Важно совместно с учащимся составить план работы с конкретными сроками выполнения ее этапов (в двух экземплярах: один — учителю, другой — ученику).

5) Исследование проблемы, которое проходит две стадии: реферативную и самостоятельную (личный вклад)

6) Учитель ведет наблюдения за работой учеников и ее коррекции минимум раз в неделю следует работать учащимися, спрашивать отчет о проделанной работе.

4й этап. Оформление результатов в соответствии с целями исследования. Происходит подготовка доклада и презентации. В докладе должны быть отражены ключевые моменты исследования: актуальность выбранной темы, цель и задачи исследования, основные положения работы, примеры решения задач (или использования работы на практике). Несколько репетиций выступления обязательны. Оформление работы учебно-исследовательской работы школьника такой же важный элемент всего процесса обучения. В оформленной работе должны быть следующие обязательные части: введение, основная часть, заключение, список источников и литературы. Кроме того, неотъемлемой составляющей любого ученического исследования является наличие собственной позиции ученика.

Этап оформления текста работы позволит развивать следующие учебные действия учащихся: осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

5й заключительный этап. Представление результатов (защита работы). Идёт экспертиза творческих проектов, проводимая экспертными группами, созданными на основе методических объединений учителей школы. Представление результатов, как правило, ограничено временными рамками, что, несомненно, дисциплинирует, развивает коммуникативные и организационные умения. Особого внимания требует и обучение учащегося взаимодействовать в процессе своего выступления со слушателями, а также рационально использовать раздаточный и демонстрационный материал.

На каждом из этапов учебного исследования у учащегося формируются определенные универсальные учебные действия. Но это не может происходить автоматически. Это должна быть целенаправленная работа учителя. [4; 52]

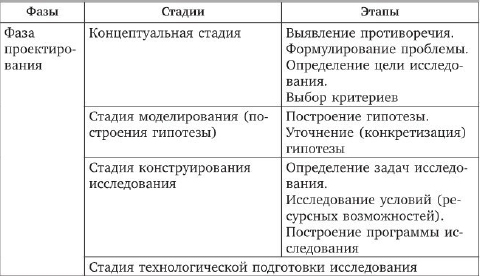

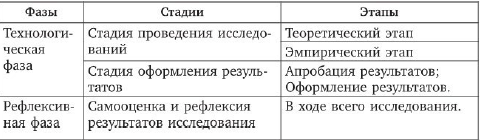

Более как технология, исследовательская деятельность раскрыта в пособии Леонтовича А.В. Учебно-исследовательская деятельность, как и научное исследование, состоит из трех фаз: фаза проектирования, технологическая фаза и рефлексивная фаза.

1) Фаза проектирования включает в себя: формулировку изучаемой проблемы, посторенние гипотезы, определение задач, учет ресурсных возможностей для исследования.

2) Технологическая фаза предполагает проведение исследования, которое включает три этапа: теоретический, эмпирический и оформление результатов.

3) Рефлексивная фаза предполагает самооценку учащегося и результатов исследования [прил. 1] [4; 33]

А.В. Леонтович предлагает в своей работе, выполнение заданий по развитию навыков проведения исследования. Задание представляет собой заполнение таблицы, которое позволяет отработать ключевые этапы по работу над научной литературой. [Прил. 2] [4;34]

Учащимся выдается текст с различной научно-теоретической информацией (в зависимости от предмета). После прочтение, ученик выполняет задание по порядку.

1) Найдите в тексте противоречие;

2) На основе данного противоречия сформулируйте проблему;

3) Определите объект и предмет исследования;

4) Предложите тему учебно-исследовательской работы;

5) Определите цель исследования;

6) Предложите гипотезу исследования;

7) Определите задачи исследования;

8) Выберите методику исследования;

9) Составьте план исследования;

Нам представляется данное задание эффективным как для фронтальной работы с классом, так и индивидуальной с одним или группой учащихся. Педагог в совместной работе будет выступать куратором и его задача разъяснить , что требуется от учащегося на каждом этапе.

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, нам представляется, что исследовательская деятельность крайне необходимая образовательная технология для полноценного современного образовательного процесса. Правильно выстроенное сопровождение исследовательской работы учителем, важно в формирование у учащегося ценностно - смысловых и других образовательных компетенций.

Библиографический список

Нормативно правовые акты

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897.– URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/(дата обращения: 14.02.2020).– Текст: непосредственный

Монографии и учебные пособия

Вахтеров В. П., Избранные педагогические сочинения / Отв. ред. М. Н. Скаткин; сост. Л. Н. Литвин, Н. Т. Бритаева. [Вступ. ст. С.Ф. Егорова, с. 6-27]; Акад. пед. наук СССР. - М. : Педагогика, 1987. - 400, [1] с. - (Пед. б-ка). - Пед. соч. В.П. Вахтерова, лит. о нем: с. 396-398. Библиогр. в примеч.: с. 385-395. - Указ. имен: с. 399-400.

Зайцева, Л. А., Технология выполнения проектного задания и критерии его оценивания: Учеб. - Метод. Пособие для студентов педвузов / Л. А. Зайцева. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2010. — 50 с.

Леонтович А. В., Исследовательская деятельность учащихся. Сборник статей // Библиотека журнала «Исследовательскаяработа школьников», серия «Сборники и монографии». М., 2006.

Савенков, А. И., Психологические основы исследовательского подхода к обучению : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 031000 - педагогика и психология / А. И. Савенков. – Москва : Ось-89, 2006. – 479 с. – ISBN 5-98534-280-8. – EDN PDIHGA.

Сергеев И.С., Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., испр. и доп.— М.: АРКТИ, 2005. — 80 с

Царева С.Е., Обучение решению текстовых задач, ориентированных на формирование учебной деятельности младших школьников. – Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1998. – 136 с.

Чечель И.Д., Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современной школе. – М.: Сентябрь, 1998. – С. 132.

Статьи

Гребенев И.В., Дидактика предмета как контекстно-зависимая теория обучения //Педагогика.2008. № 2. С. 27–31.

Эл. Ресурсы

Букреева, И. А., Учебно-исследовательская деятельность школьников как один из методов формирования ключевых компетенций / И. А. Букреева, Н. А. Евченко. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 8 (43). — С. 309-312. — URL: https://moluch.ru/archive/43/5286/ (дата обращения: 15.08.2022).

Щуринова, И. А., Технология эффективной организации учебно-исследовательской работы учащихся по истории / И. А. Щуринова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 10 (57). — С. 553-555. — URL: https://moluch.ru/archive/57/7950/ (дата обращения: 04.08.2022).

Приложение 1

Приложение 2

| № п./п. | Задание | Ответ учащихся |

| 1 | Найдите противоречие в тексте. Несогласованность между желаемым и действительным, несоответствие внутри единого объекта |

|

| 2 | На основе найденного противоречия сформулируйте проблему |

|

| 3 | Определите объект и предмет исследования |

|

| 4 | Предложите тему учебно-исследовательской работы |

|

| 5 | Определите цели исследования |

|

| 6 | Предложите гипотезу исследования |

|

| 7 | Определите задачи исследования |

|

| 8 | Выберите метод (методику) исследования |

|

| 9 | Предложите план исследования |

|