Особенности логопедического обследования при различных нарушениях речи.

Автор: Нижевязова Надежда Андреевна

учитель начальных классов

МОУ «СОШ №1»

Ставропольского края, г. Благодарного.

- Логопедическое обследование это комплекс мероприятий направленных на выявление нарушений речи у обследуемого путем всестороннего и полного изучения речи, ее отдельных компонентов, с учетом данных развития личности с раннего возраста.

- Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.

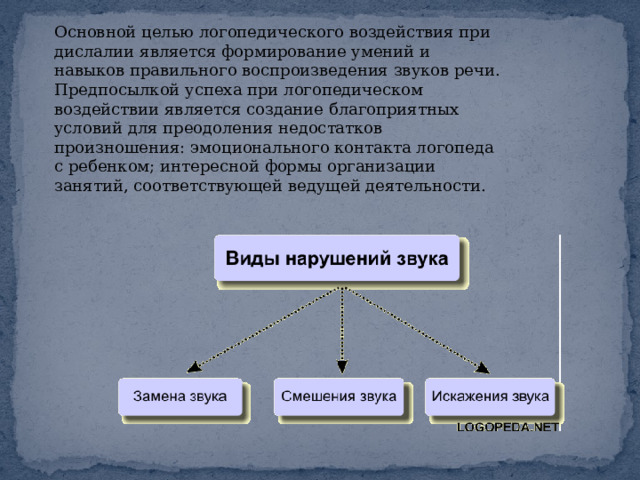

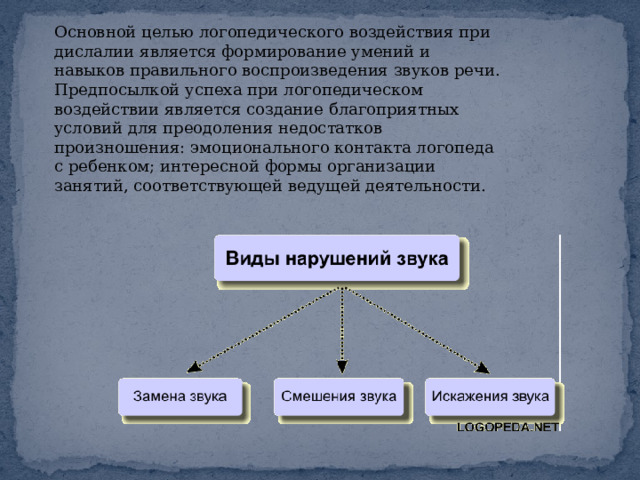

Основной целью логопедического воздействия при дислалии является формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи.

Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание благоприятных условий для преодоления недостатков произношения: эмоционального контакта логопеда с ребенком; интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей деятельности.

Логопедические занятия проводятся регулярно, не менее 3 раз в неделю. Необходимы домашние занятия с помощью родителей (по заданию логопеда). Их следует проводить ежедневно в виде кратковременных упражнений (от 5 до 15 минут) 2 — 3 раза в течение дня.

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно, при этом на каждом из этапов решается определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели.

Для преодоления дефектов произношения широко применяется дидактический материал.

- Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата.

- Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной систем.

- В настоящее время на основе оценки неречевых нарушений разработаны приемы ранней диагностики дизартрии.

- Наиболее частым первым проявлением дизартрии является наличие псевдобульбарного синдрома, первые признаки которого можно отметить уже у новорожденного. Это — слабость крика или его отсутствие (афония), нарушения сосания, глотания, отсутствие или слабость некоторых врожденных безусловных рефлексов.

- По мере роста все больше выявляется недостаточная интонационная выразительность крика, голосовых реакций. Звуки гуления, лепета отличаются однообразием и появлением в более поздние сроки. Ребенок длительное время не может жевать, кусать, давится твердой пищей, не может пить из чашки.

- По мере роста ребенка в диагностике дизартрии все большее значение начинают приобретать речевые симптомы: стойкие дефекты произношения, недостаточность произвольных артикуляционных движений, голосовых реакций, неправильное положение языка в полости рта, его насильственные движения, нарушения голосообразования и речевого дыхания, задержанное развитие речи.

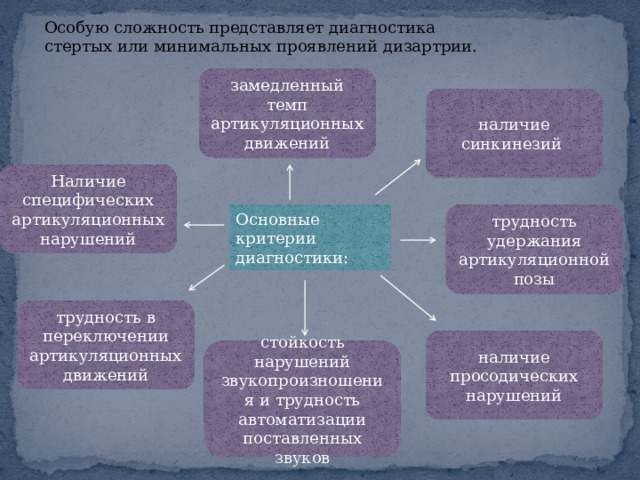

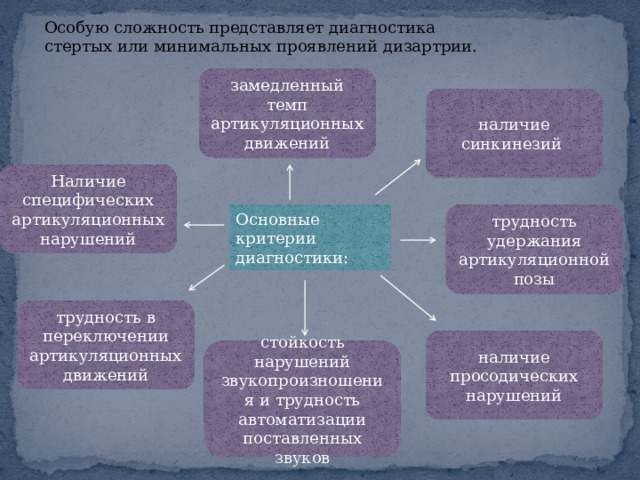

Особую сложность представляет диагностика стертых или минимальных проявлений дизартрии.

замедленный темп артикуляционных движений

наличие синкинезий

Наличие специфических артикуляционных нарушений

Основные критерии диагностики:

трудность удержания артикуляционной позы

трудность в переключении артикуляционных движений

наличие просодических нарушений

стойкость нарушений звукопроизношения и трудность автоматизации поставленных звуков

- Диагноз ставится совместно врачом и логопедом. Важно правильно описать речевые и неречевые проявления дизартрии, отметить особенности общего речевого развития, определить уровень речевого развития, а также дать качественную характеристику структуры дефекта, отметив, является ли у ребенка дефект только фонетическим или фонетико-фонематическим.

- В речевой карте ребенка с дизартрией, наряду с клиническим диагнозом, который ставит врач, отражая по возможности и форму дизартрии, необходимо логопедическое заключение, основанное на принципе системного подхода к анализу речевых нарушений.

- При обследовании детей с дизартрией особое внимание обращается на состояние артикуляционной моторики в покое, при мимических и общих движениях, прежде всего артикуляционных. При этом отмечаются не только основные характеристики самих движений, но и точность и соразмерность движений, состояние мышечного тонуса в речевой мускулатуре, наличие насильственных движений и оральных синкинезий.

- Заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

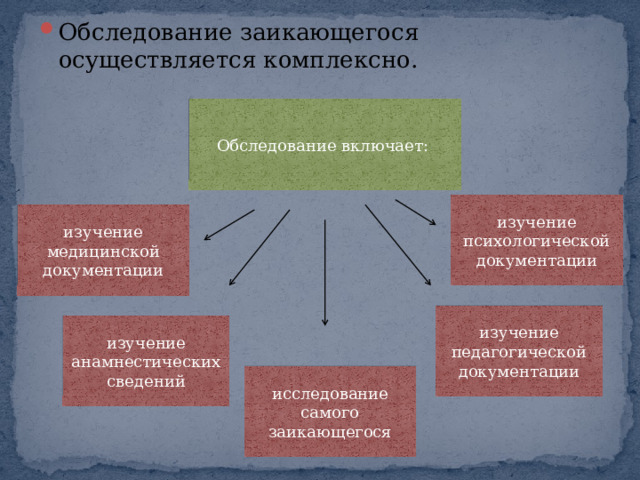

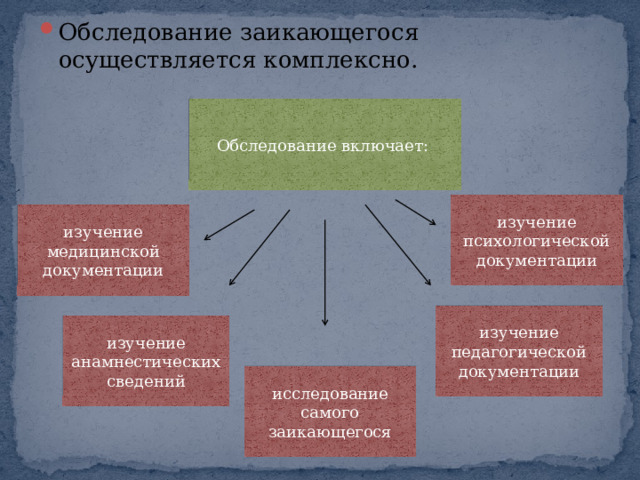

- Обследование заикающегося осуществляется комплексно.

Обследование включает:

изучение психологической документации

изучение медицинской документации

изучение педагогической документации

изучение анамнестических сведений

исследование самого заикающегося

- В беседах с родителями уточняются сведения о речевом развитии ребенка: когда появились первые звуки, гуление, лепет, первые слова, фразы, каким темпом речи пользуется, не было ли особенностей поведения в моменты речевого общения с окружающими. Важно узнать и о речевом окружении ребенка (не заикаются ли, не говорят ли слишком быстро родители или близкие ребенку люди).

- Уделяется внимание изучению вопроса воспитания ребенка в семье: отношение к нему взрослых (нет ли заласкивания, потакания капризам или, наоборот, неуравновешенного, резкого обращения, физических наказаний, запугивания)и т. д.

- Особенности психологических проявлений у заикающегося требуют от логопеда предусмотреть и этот план воздействия на него: отвлечь от фиксированности на своем дефекте, перестроить его отношение к себе, к своей речи, научить его слышать свою правильную речь.

- После уточнения сведений о ребенке, истории возникновения и особенностей протекания у него заикания проводится обследование речи заикающегося и внеречевых процессов, оказывающих непосредственное влияние на его речевую деятельность.

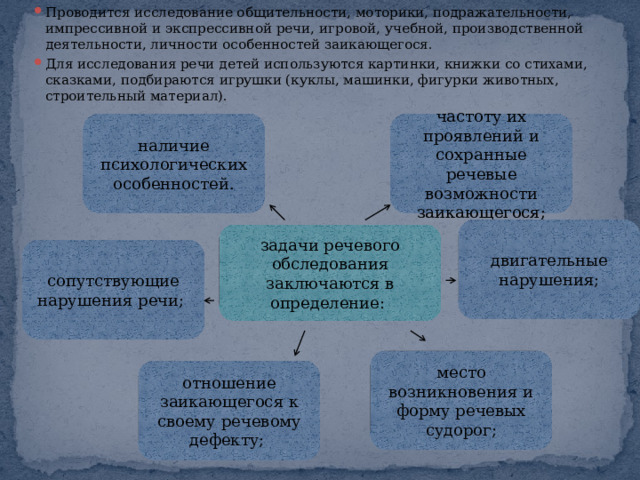

- Проводится исследование общительности, моторики, подражательности, импрессивной и экспрессивной речи, игровой, учебной, производственной деятельности, личности особенностей заикающегося.

- Для исследования речи детей используются картинки, книжки со стихами, сказками, подбираются игрушки (куклы, машинки, фигурки животных, строительный материал).

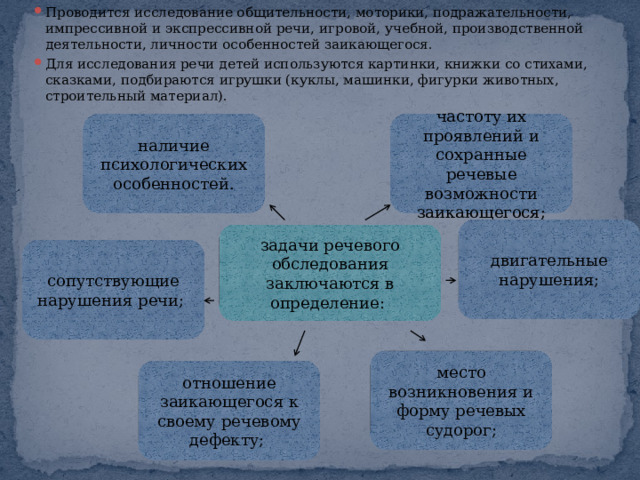

частоту их проявлений и сохранные речевые возможности заикающегося;

наличие психологических особенностей.

двигательные нарушения;

задачи речевого обследования заключаются в определение:

сопутствующие нарушения речи;

место возникновения и форму речевых судорог;

отношение заикающегося к своему речевому дефекту;

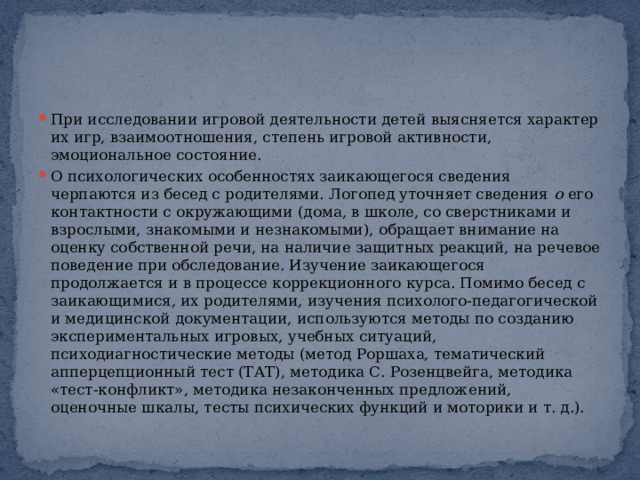

- При исследовании игровой деятельности детей выясняется характер их игр, взаимоотношения, степень игровой активности, эмоциональное состояние.

- О психологических особенностях заикающегося сведения черпаются из бесед с родителями. Логопед уточняет сведения о его контактности с окружающими (дома, в школе, со сверстниками и взрослыми, знакомыми и незнакомыми), обращает внимание на оценку собственной речи, на наличие защитных реакций, на речевое поведение при обследование. Изучение заикающегося продолжается и в процессе коррекционного курса. Помимо бесед с заикающимися, их родителями, изучения психолого-педагогической и медицинской документации, используются методы по созданию экспериментальных игровых, учебных ситуаций, психодиагностические методы (метод Роршаха, тематический апперцепционный тест (ТАТ), методика С. Розенцвейга, методика «тест-конфликт», методика незаконченных предложений, оценочные шкалы, тесты психических функций и моторики и т. д.).

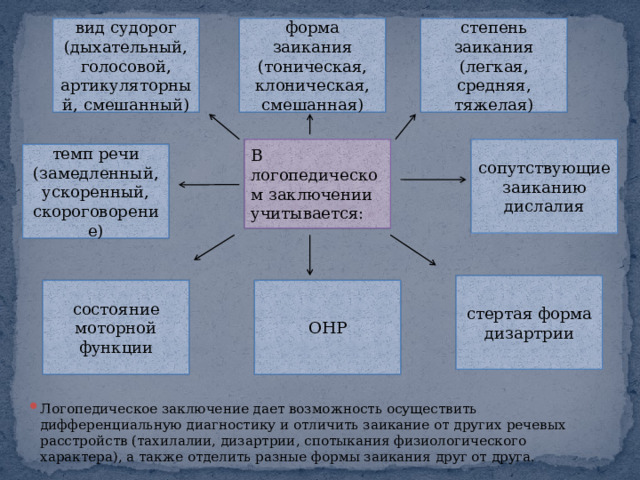

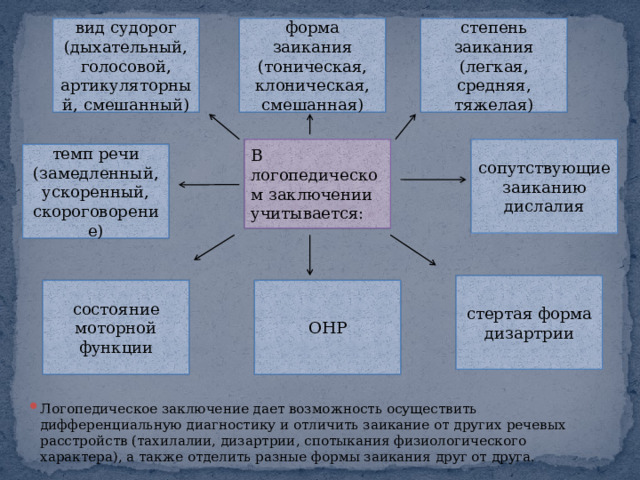

форма заикания (тоническая, клоническая, смешанная)

вид судорог (дыхательный, голосовой, артикуляторный, смешанный)

степень заикания (легкая, средняя, тяжелая)

сопутствующие заиканию дислалия

В логопедическом заключении учитывается:

темп речи (замедленный, ускоренный, скороговорение)

стертая форма дизартрии

состояние моторной функции

ОНР

- Логопедическое заключение дает возможность осуществить дифференциальную диагностику и отличить заикание от других речевых расстройств (тахилалии, дизартрии, спотыкания физиологического характера), а также отделить разные формы заикания друг от друга.

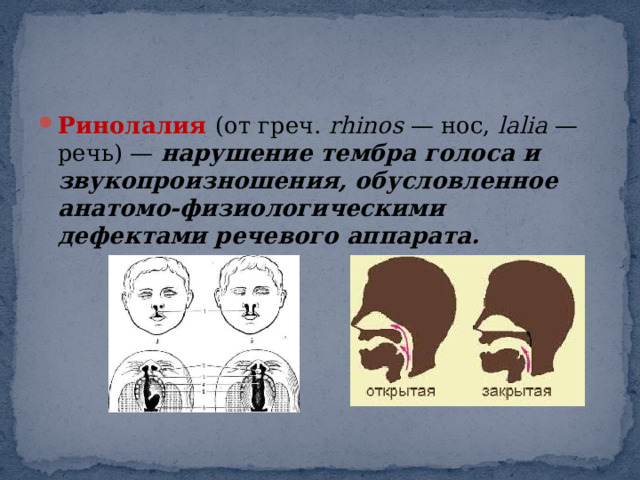

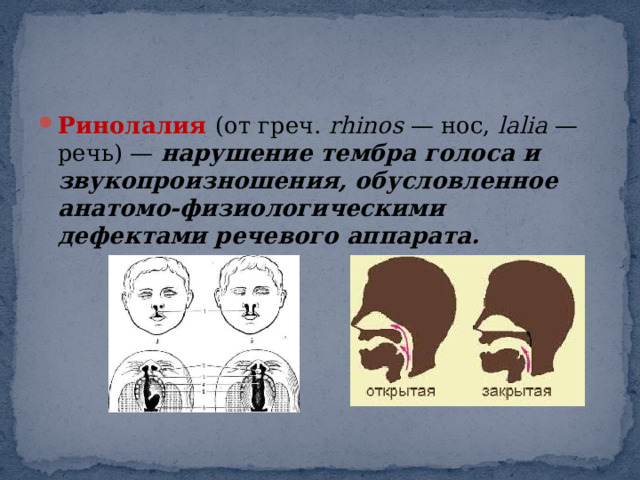

- Ринолалия (от греч. rhinos — нос, lalia — речь) — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата.

- Обследование детей с ринолалией проводится комплексно логопедом и врачами различных специальностей и преследует ряд общих и частных целей и задач.

- В логопедической работе при ринолалии важно учитывать личностные особенности больных. Обследование ребенка с ринолалией должно выявить особенности его психического развития и подчеркнуть возможности развития личности.

- -

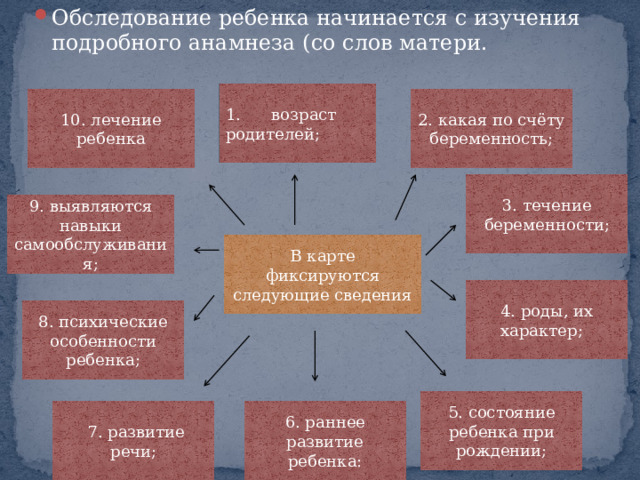

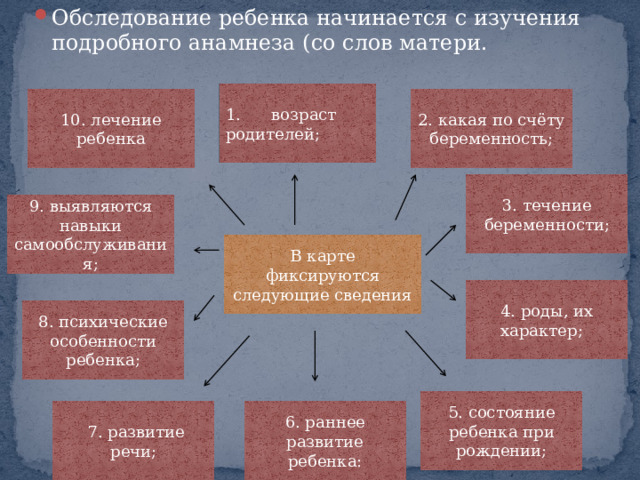

- Обследование ребенка начинается с изучения подробного анамнеза (со слов матери.

1. возраст родителей;

10. лечение ребенка

2. какая по счёту беременность;

3. течение беременности;

9. выявляются навыки самообслуживания;

В карте фиксируются следующие сведения

4. роды, их характер;

8. психические особенности ребенка;

5. состояние ребенка при рождении;

6. раннее развитие ребенка:

7. развитие речи;

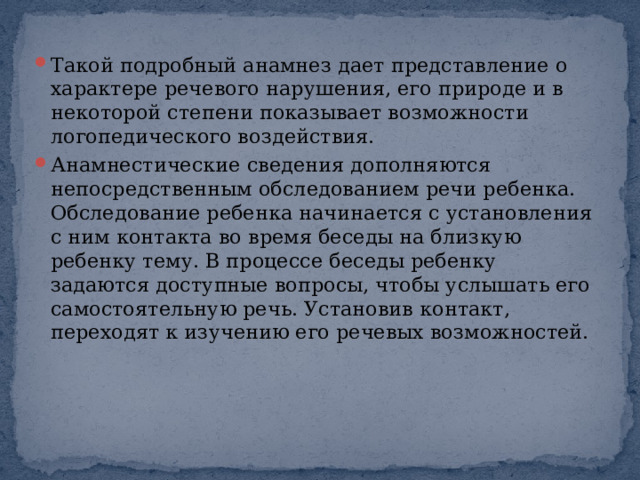

- Такой подробный анамнез дает представление о характере речевого нарушения, его природе и в некоторой степени показывает возможности логопедического воздействия.

- Анамнестические сведения дополняются непосредственным обследованием речи ребенка. Обследование ребенка начинается с установления с ним контакта во время беседы на близкую ребенку тему. В процессе беседы ребенку задаются доступные вопросы, чтобы услышать его самостоятельную речь. Установив контакт, переходят к изучению его речевых возможностей.

- Строение и подвижность артикуляционного аппарата.

- Отмечается наличие ассиметрии лица и носо-губных складок при закрытом рте и уточняется ее характер при произвольном отведении углов рта в стороны и при закрывании рта.

- Проверяется состояние зубо-челюстной системы. Одновременно осматриваются мягкое небо, небный свод, положение и форма языка, челюсти и подвижность нижней челюсти. 2. Тип и характер физиологического и речевого дыхания (верхнеключичное, грудное или диафраг-мальное; частота дыхания, его ритмичность и сила). В карте обследования производится запись о причинах нарушения дыхания.

- 3. Особенности голоса ребенка. Его характер во время речи (крикливый, хриплый и т. д.).

- 4. Общий характер деятельности речевого аппарата в процессе речи (особенно при чтении стихотворений). Здесь важно отметить, хорошо ли ребенок открывает рот, выразительна ли его артикуляция во время речи; отмечается активность губ в речевом процессе, активность языка, щек, лобных мышц, наличие синкинезий.

- 5. Исследование звукопроизношения.

- 6. Исследование развернутой речи: наличие у ребенка развернутой речи и возможность ее использования, осуществление процесса коммуникации.

- 7. Исследование слуха.

- 8. Исследование состояния психических функций.

- Таким образом, логопедическое обследование фиксирует самые тонкие особенности проявления дефекта и прогнозирует оптимальные пути и средства его коррекции.

- При логопедическом обследовании особое внимание уделяется строению и деятельности артикуляционного аппарата, а также характеру взаимосвязи всех трех отделов периферического конца речедвигательного анализатора. Важно внимательно изучить особенности дыхания больного.

- Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка.

- При обследовании принимается во внимание ряд факторов, которые помогают разграничить детей с алалией от детей, страдающих другими речевыми нарушениями. При сборе анамнестических сведений обращает на себя внимание отсутствие или резкое ограничение лепета. Родители отмечают молчаливость, характеризуют детей как понимающих, но не желающих говорить.

- Вместо речи развиваются мимика и жестикуляция, которыми дети пользуются избирательно в эмоционально окрашенных ситуациях общения.

- Первые слова появляются поздно, фразовая речь в большинстве случаев начинает формироваться только после 5—6 лет. Родители подчеркивают, что, кроме отставания в речи, дети в остальном развиваются нормально.

- Обследование обычно не заканчивается разовой встречей с ребенком, особенно, если он мал, а продолжается параллельно с начатой логопедической работой.

- Устанавливается, как ребенок вступает в контакт, есть ли у него негативные реакции общего и речевого характера, в чем они проявляются и как преодолеваются. Обращается внимание на отношение ребенка к ходу и материалу занятий, его реакции на изменения ситуации. Отмечается наличие или отсутствие критичности к своему состоянию, возможности внеречевого и речевого общения, наличие у ребенка стремления к общению и желания исправить свою речь.

- Выявляются интересы к игрушкам, играм, книгам, у школьника — учебные интересы; учитывается активность и работоспособность ребенка при обследовании; уточняется характер игровой и учебной деятельности.

- Для изучения состояния словаря, грамматического строя и фонетико-фонематической стороны речи используется общепринятая в логопедии схема обследования и специально подготовленные пособия, применяются речевые упражнения, задания на словообразование и словоизменение.

- Уточняется состояние слуха и понимания, это важно для отграничения детей с сенсорной алалией от слабослышащих и глухих, а также от детей с преимущественным нарушением восприятия, а не собственной речи. Уточняются особенности гнозиса, праксиса. Выявляется степень владения практическими навыками: самообслуживание, бытовые действия, предметно-практическая деятельность.

- Специальными упражнениями в игровой форме исследуется артикуляционная моторика — возможность выполнения определенных движений, удержания артикуляционных поз, выполнения последовательных действий с переключением, способность ребенка подражать артикуляционным движениям и возможность отраженного проговаривания слов и сочетаний.

- Крайне затруднено обследование неговорящих детей, вывод о состоянии речи может быть сделан только в ходе динамического наблюдения за ними. Дифференциальная диагностика позволяет разграничить алалию с временной задержкой речевого развития, дизартрическими нарушениями, с нарушениями слуха и умственной отсталостью.