Просмотр содержимого документа

«Особенности работы классного руководителя с социально-неадаптированными детьми»

Особенности работы классного руководителя с социально-неадаптированными детьми

Проверила : Елена Антоновна

Выполнила : Тетерина Анастасия

Определение дети группы риска

- Это та категория детей , которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействием со стороны общества и его криминальным элементом

План

- 1.Характеристика групп детей.

- 2.Особенности работы классного руководителя

- 3.Дети группы риска

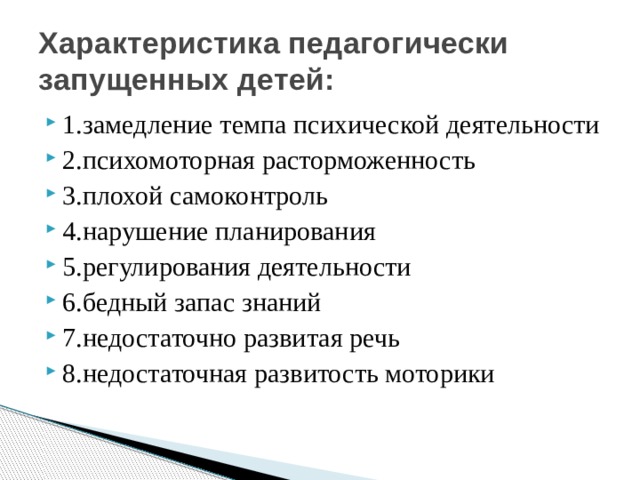

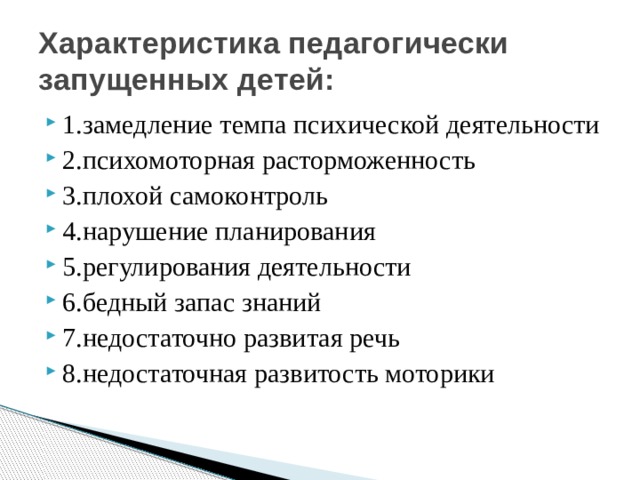

Характеристика педагогически запущенных детей:

- 1.замедление темпа психической деятельности

- 2.психомоторная расторможенность

- 3.плохой самоконтроль

- 4.нарушение планирования

- 5.регулирования деятельности

- 6.бедный запас знаний

- 7.недостаточно развитая речь

- 8.недостаточная развитость моторики

Определение понятия педагогической запущенности

Педагогическая запущенность – это устойчивое отклонение от нормы в нравственном сознании и поведении детей и подростков, обусловленные отрицательным влиянием среды и ошибками воспитания. Педагогическая запущенность заключается в неразвитости, необразованности и невоспитанности ребенка, отставаниях его развития от собственных возможностей, вызванных педагогическими причинами и подвергающихся коррекции педагогическими средствами.

Структура педагогической запущенности

Педагогическая запущенность включает в себя 3 компонента:

Отклонения от нормы в поведении и учебной деятельности (неумелость, неуспешность, затрудненность), обусловленные тем, что индивидуальный опыт (житейские и другие навыки, знания и умения и их применение) этих детей неполноценны, искажены, противоречивы.

Отставание в развитии памяти, мышления, воображения, эмоционально-волевых, нравственных свойств, черт качеств личности. На эти отставания наслаиваются некоторые возрастные особенности — обостренное самолюбие, неустойчивость настроения, быстрая утомляемость, конфликтность.

Отклонения, искажения и противоречия в отношениях педагогически запущенных к себе и своим возможностям, сверстникам, учителям, родителям, окружающим явлениям. Все это значительно затрудняет и искажает их учебную деятельность и поведение. Не случайно учителя определяют педагогическую запущенность как неподготовленность к школе, неразвитость, невоспитанность.

Проявления педагогической запущенности

Педагогическая запущенность имеет свои особенности на каждом возрастном периоде : педагогическая запущенность закладывается как фундамент еще в дошкольном возрасте, проявляется на поведенческом уровне, приобретает новообразования дидактического уровня в младшем школьном возрасте, переходит в социально-педагогическую в подростковый период, и если не будут предприняты какие-либо меры по ее преодолению, то она прогрессирует и переходит на более серьезную стадию, на которой закрепляются отрицательные черты личности.

Во всех возрастных группах педагогическая запущенность детей выражается в отклоняющемся поведении. Отклоняющееся поведение – это поведение, противоречащее принятым в данном обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам и рассматриваемое большей частью членов общества как предосудительное и недопустимое.

Трудные дети

- Понятие «трудные» дети

- На основании анализа современной научно-педагогической литературы можно выделить три существенных признака, составляющих содержание понятия «трудные» дети. Первым признаком является наличие у детей или подростков отклоняющегося от нормы поведения. Это мы находим у О.П. Морозовой [2.137].

- Для характеристики отклоняющегося поведения используют специальные термины - «делинквентность» и «девиантность». Данное объяснение модно найти у Р.Мертона, Р.Линтона, У.Миллера, Г.Беккера [3.336]. Под делинквентным поведением понимают цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений и преступлений, отличающихся от криминальных, т.е. уголовно наказуемых преступлений и серьёзных правонарушений.

- Под девиантностью подразумевается отклонение от принятых в обществе норм. В объём этого понятия включается как делинквентное, так и другие нарушения поведения. К основам девиантного поведения в обществе можно отнести преступность, наркоманию, алкоголизм, проституцию, суицид. Каждая форма девиации имеет свою специфику.

- Под «трудными» школьниками понимаются, во-вторых, такие дети и подростки, нарушения, поведения которых нелегко исправляются. Здесь нужно различать понятия «трудные» дети и «педагогически запущенные дети» [4.169]. «Педагогически запущенные дети» не всегда являются трудными, и относительно легко поддаются перевоспитанию.

- «Трудные» дети, в-третьих, особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны воспитателей и внимании коллектива сверстников [23].

- Детство - подготовка к взрослой жизни. Будет оно хорошо организованным, и тогда человек вырастет хорошим; плохое направление всегда обернётся нелёгкой судьбой. Тяжелое детство - не всегда самое плохое. Плохое детство - беспризорное, неласковое, в котором ребёнок потерялся, как ненужная вещь [24].

- «Трудный» ребёнок - это тот ребёнок, которым взрослые занимаются мало. Растут они сами по себе. Нередко дети вынуждены воровать, просить милостыню у прохожих, заниматься бродяжничеством. Они агрессивны, озлоблены, практически знакомы с теневыми сторонами жизни. Рано начинают курить, употреблять спиртные напитки, приобщаются к наркотикам. Подрастая, сбиваются в организованные группы, совершают кражи, грабежи и даже убийства. Поведение детей в таких случаях характеризуют термином «делинквентное», что является особо тяжелой формой девиации.

- Психологи и педагоги предложили несколько систем типизации трудных детей [33.34]. Почти все они относятся к детям более позднего возраста, когда трудный ребёнок становится асоциальным подростком. Одна из наиболее разработанных систем принадлежит профессору А.И. Кочетову [35.58]. Он выделяет такие типы трудных детей:

- - дети с нарушениями в сфере общения;

- - дети с повышенной или пониженной эмоциональной реакцией (с повышенной возбудимостью, острой реакцией или, наоборот, пассивные, равнодушные);

- - дети с недостатками умственного развития;

- - дети с неправильным развитием волевых качеств (упрямые, безвольные, капризные, своевольные, недисциплинированные, неорганизованные).

- Из трудных детей формируются асоциальные подростки, которых профессор психологии М.С. Неймарк [5.89] характеризует так:

- - циники - вожаки асоциальных групп со сложившейся аморальной системой взглядов и потребностей. Нарушают порядок и правила по убеждению и считают себя правыми. Сознательно противопоставляют себя обществу;

- - неустойчивые - не имеют твёрдых моральных убеждений и глубоких нравственных чувств. Их поведение, взгляды, оценки целиком зависят от ситуации.

Дезадаптированные дети

- Дезадаптация – это неспособность или невозможность индивида приспосабливаться к условиям и требованиям социального окружения. Она обусловлена тем, что в наиболее значимые периоды личностного развития ребенок не сумел использовать механизмы адаптации, соответствующие характеру социальных отношений. Результат дезадаптации – нарушение равновесия в отношениях с социумом, искажение содержания целей, мотивов, ценностных ориентаций, диффузия социальных ролей.

- Психологическая сущность социальной дезадаптации детей и подростков может быть раскрыта если будет известно, какие психологические закономерности характерны для данного явления, какие составляющие его образуют. Предпосылки дезадаптации :

- 1) семейный фактор

- - для ребенка в раннем возрасте пьянство родителей, их безразличие способствует его патологическому развитию;

- - для детей более позднего возраста неблагоприятная семейная обстановка – лишь отягощающая, а вовсе не обязательная предпосылка дезадаптации;

- 2) врожденная патология (легкие дисфункции мозга, обусловленные родовыми или послеродовыми травмами мозга и головы), в совокупности с первым фактором создает особые условия, в которых изначально формируются отклонения в психике, способствующие дезадаптации.

- Категории дезадаптированных детей и подростков можно представить следующим образом:

- 1) трудновоспитуемые дети , имеющие близкий к норме уровень дезадаптации, который обусловлен особенностями темперамента, наличием легких дисфункций мозга, нарушением внимания, недостаточностью возрастного развития;

- 2) нервные дети , неспособные в силу возрастной незрелости эмоциональной сферы самостоятельно справляться с тяжелыми переживаниями, обусловленными их отношениями с родителями и другими взрослыми;

- 3) «трудные» подростки , не умеющие решать свои проблемы приемлемым образом, характеризующиеся внутренними конфликтами, неустойчивой эмоционально-волевой сферой;

- 4) фрустрированные подростки , которым свойственны устойчивые формы саморазрушающего поведения, опасного для их здоровья (употребление наркотиков, алкоголизм), духовного и нравственного развития (сексуальные отклонения, домашнее воровство), социального положения (прекращение учебы, бродяжничество), самого факта их существования (склонность к суициду);

- 5) подростки-делинквенты , постоянно балансирующие на грани дозволенного и противоправного поведения, не сообразующегося с социально приемлемыми представлениями о добре и зле.

- На формирование дезадаптации оказывают влияние следующие факторы:

- · запущенность как следствие внешне неблагополучных условий жизни и воспитания, недостатка внимания к ребенку;

- · депривация как результат полного отсутствия со стороны родителей близких отношений с ребенком, необходимых для его полноценного развития;

- · фрустрация, обусловленная тем, что удовлетворению жизненно важных потребностей ребенка препятствуют непреодолимые трудности;

- · внутренний конфликт, определяющий формирование комплекса личностных проблем как препятствий для нормального мироощущения в сфере общения и деятельности, взаимоотношений с людьми.

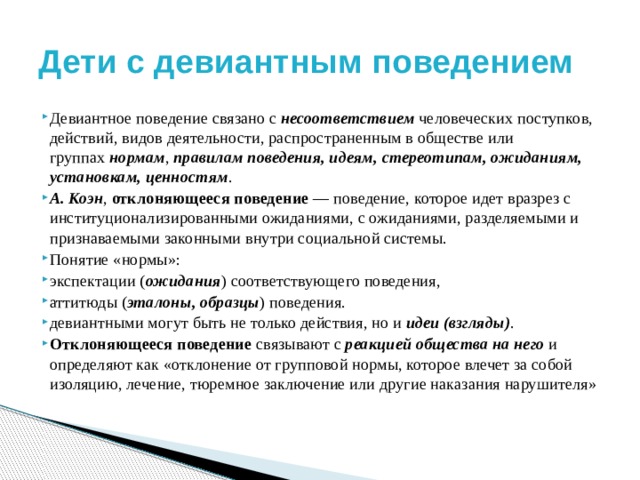

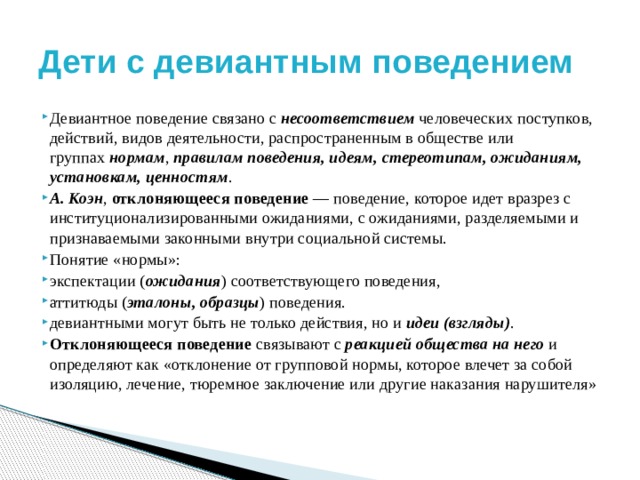

Дети с девиантным поведением

- Девиантное поведение связано с несоответствием человеческих поступков, действий, видов деятельности, распространенным в обществе или группах нормам , правилам поведения, идеям, стереотипам, ожиданиям, установкам, ценностям .

- А. Коэн , отклоняющееся поведение — поведение, которое идет вразрез с институционализированными ожиданиями, с ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной системы.

- Понятие «нормы»:

- экспектации ( ожидания ) соответствующего поведения,

- аттитюды ( эталоны, образцы ) поведения.

- девиантными могут быть не только действия, но и идеи (взгляды) .

- Отклоняющееся поведение связывают с реакцией общества на него и определяют как «отклонение от групповой нормы, которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение или другие наказания нарушителя»

- Отечественная психология и педагогика - проблемы девиантного поведения связаны с трудными детьми и подростками , (группа повышенного социального риска):

- «трудновоспитуемые»,

- «кризисные»,

- «педагогически запущенные»,

- «дезадаптивные»,

- «асоциальные» и др.

- Девиантное поведение — это специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним.

Особенности работы классного руководителя с социально-дезадаптированными детьми

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества.

- Достижение обозначенных результатов осложняется социальной неадаптацией отдельных обучающихся, поэтому в настоящее время продолжает оставаться актуальной проблема предупреждения и преодоления социальной неадаптации, проявляющейся в нарушении успеваемости, поведения, межличностных отношений в целом у учащихся общеобразовательной школы и в частности у учащихся младших классов.

- Цель исследования : выделение оптимальных форм и содержания работы классного руководителя в организации работы с социально неадаптивными детьми.

- Задачи:

- Составить психологическую характеристику социально- неадаптированных детей младшего школьного возраста.

- Охарактеризовать формы и содержание работы классного руководителя социально неадаптивными детьми.

- Глава 1. Теоретические аспекты работы классного руководителя с социально неадаптированными младшими школьниками

- Проблему школьной адаптации следует отнести к одной из наиболее серьезных социальных проблем современности, требующих уже не столько углубленного изучения, сколько безотлагательных поисков продуктивного решения на практическом уровне.

- Школьная адаптация - приспособление ребенка к первичному учебному коллективу (классу), нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе. Начальное обучение - это всегда стресс, вызванный сменой привычного стереотипа и возрастания психической напряженности. С поступлением ребенка в школе изменяется вся его жизнь, это очень напряженный период, прежде всего потому, что школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных, физических сил. Период адаптации к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, это зависит от многих факторов: индивидуальные особенности, характер взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения и степень подготовленности ребенка к школьной жизни. Одним из условий адаптации первоклассника в школе выступает отношение социальной среды ребёнка к его успехам и неудачам, где ведущая роль принадлежит учителю. С помощью игровых методов развивающего и психокоррекционного характера учитель может помочь первокласснику в успешной адаптации.

- В настоящее время проблему школьной адаптации, по данным разных авторов испытывают от 15% до 40% учащихся начальных классов общеобразовательной школы, причем отмечается тенденция к дальнейшему росту их количества. Большинство современных психологов, занимающихся этой проблемой, считает, что процесс школьной адаптации вызывает трудности у всех без исключения детей. Это вызвано той нагрузкой, которую испытывает ребёнок в связи с резким изменением образа жизни, значительным увеличением и качественным усложнением тех требований, которым он должен соответствовать.

- Какие же причины лежат в основе школьной дезадаптации? Это несоответствие функциональных возможностей детей требованиям, предъявляемым существующей системой обучения, иначе говоря, отсутствие "школьной зрелости". Также это недостаточный уровень интеллектуального развития ребенка, его социальная незрелость, неумение общаться с окружающими, неудовлетворительное состояние здоровья. Все это - комплекс внутренних причин, так называемые "проблемы ребенка". Чаще всего эти факторы существуют взаимосвязано, вытекают один из другого, а в целом приводят к вполне определенным трудностям обучения.

- Глава 2. Педагогическая практика учителей начальных классов работы с социально неадаптивными школьниками

- На протяжении многих лет педагогической деятельности классных руководителей интересует проблема неадаптации учащихся, так как в каждом классе есть дети, которые требуют особого внимания в процессе обучения.

- Изучив опыт работы учителей начальных классов, мы сделали вывод, что каждый классный руководитель использует различные приёмы и методы работы с социально неадаптивными детьми. Для повышения эффективности обучения, для предупреждения отставания в учёбе и дезадаптации необходимо целенаправленно развивать познавательный интерес. Большое значение в формировании познавательного интереса у учащихся играет подбор образного, яркого, занимательного учебного материала и добавление его к общему роду учебных примеров и заданий. Формирование проблемных ситуаций придаёт интерес, занимательность учебному занятию. Значительно способствуют желанию учиться интересные практические занятия, экскурсии, наблюдения, а также активное участие детей во внеклассной и внешкольной работе.

- Комплексный подход к решению проблем неуспеваемости и дезадаптации младших школьников в большей степени оказывает классный руководитель и родители данного ребёнка. Работа классного руководителя заключается в разработке учебных технологий, которые учитывают состояние здоровья ребёнка. Поэтому проводя родительские собрания, классный руководитель должен акцентировать внимание на каждом своем ученике и дать родителям практические советы по преодолению трудностей, которые испытывают их дети. Один из источников предупреждения социальной дезадаптации – формирование должных ценностей. Существенную роль в формировании ценностных ориентаций играет семья. С точки зрения ряда авторов, именно семья создает условия для предупреждения дезадаптации, т.к. обладает мощным адаптационным потенциалом. Кроме того, именно семья превращается в один из самых важных источников формирования ценностных ориентаций детей. Согласно взглядам социальных педагогов, семья способствует не только формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность. Непосредственно опыт ребенка, приобретенный в семье, в младшем возрасте становится подчас единственным критерием отношения ребенка к окружающему миру, людям. Правда, и в условиях семьи воспитание может быть деформированным, когда родители больны, ведут аморальный образ жизни, не обладают педагогической культурой и т.д. Многие родители ошибочно перекладывают всю ответственность за воспитание ребенка на “плечи” воспитательных и учебных заведений. Дети приходят в школу с уже сложившимися индивидуально-личностными особенностями. Учитель не может общаться с каждым ребенком индивидуально, как с уникальной в своем роде, сложившейся личностью. Школа может только корректировать, а иногда и исправлять плоды сложившегося семейного воспитания. И все, что ценностное сознание ребенка будет получать в школе, он будет сравнивать с тем, что уже знает по собственному опыту жизни в семье.

- Заключение

- Проблема социальной неадаптации младших школьников является важнейшей проблемой в начальных классах. Для её решения множеством педагогов были разработаны различные диагностики, определены формы и методы работы с такими детьми. Эта многоаспектная проблема со всей очевидностью отражает необходимость решения вопроса организации работы, с социально неадаптивными детьми начиная ещё с поступления ребёнка в школу, для предупреждения и организации работы по коррекции дезадаптации.