Особенности формирования смыслового чтения у учащихся с ЗПР на уроках математики в основной школе.

Если говорить о математической грамотности учащихся, то её развитие напрямую связано с развитием навыков смыслового и функционального чтения.

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.

Главный принцип организации учебно-воспитательного процесса в классах с адаптированной программой обучения - это принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей.

Систематическая и планомерная работа по формированию умений работы с текстом учебника включает разнообразные аспекты, пополняясь ими в разных возрастных группах. Формирование навыков самостоятельной работы с книгой требует работы с учебником и на этапе закрепления пройденного материала, и при изучении нового.

К ключевым направлениям формирования умений работы с текстом относят следующие:

V – VI классы

выделение главного в тексте;

составление примеров, аналогичных приведенным в тексте;

умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос;

грамотно пересказать прочитанный текст.

VII – IХ классы

умение составить план прочитанного;

воспроизводить текст по предложенному плану;

умение пользоваться образцами решения задач;

запоминание определений, формул, теорем.

Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и понимания книг необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу. Дети с большим трудом запоминают формулировки, они не привыкли выучивать их дословно, вместо этого – пересказывают, искажая смысл и содержание понятий. Для учащихся, особенно 5 класса, работа с теоретическим материалом учебника - дело тяжёлое и утомительное. Выделяют три этапа, по которым следует проводить работу учащихся с учебником на уроках математики.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов. В них покажем наиболее подходящие приемы работы с текстом для формирования у учащихся ключевых компетенций.

1 этап – Работа до чтения.

Не нужно требовать от учащихся, занимающихся по адаптированной программе обучения немедленного включения в работу, так как дети с трудом отвлекаются от предыдущей ситуации (например, игры на перемене). Поэтому логично в начале урока предложить игру «Попробуй найти!», в ходе которой учитель сообщает классу название главы или параграфа. Ученики должны быстро с помощью оглавления найти данный раздел учебника и зачитать несколько строк из него. Во время игры развиваются внимательность, быстрота реакции, ориентация в логическом изложении математического материала в учебнике.

На первом этапе работы с текстом учебника необходимо внутренне включить каждого ребенка в чтение, особенно если в классе есть инертные дети. Большим «плюсом» в работе с книгой станет то, если учащимся не составит труда по заголовку рассказать о том, что сегодня будет изучаться. При «разборе» заголовка у школьников может возникнуть желание в приобретении определенных знаний. Вся эта предварительная работа должна настроить учеников на дальнейшее приобретение знаний, т.е. должна послужить внутренним мотивом и затем помочь ученикам выделить главное в тексте.

Основной прием, который учитель может использовать на этом этапе работы с книгой – это прием «Банк идей (гипотез)», куда ученики «складывают» свои мысли о том, что будет сегодня на уроке изучаться. Учитель при этом вывешивает заготовленные записи высказываний учеников на доску (или записывает), чтобы в конце урока проверить, верны или нет, были выдвинутые ими гипотезы. Этот прием научит учеников выдвигать гипотезы исследования и определять, доказаны они или опровергнуты, что очень важно для формирования навыков научно – исследовательской деятельности учащихся при работе с литературой. При этом важно помнить о создании «ситуации успеха» на уроке: необходимо постоянно формировать у учащихся уверенность в своих силах, в возможности успешно заниматься.

Прием «Верные или неверные утверждения» или «Верите ли Вы?» может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая верные утверждения из предложенных учителем, описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, систему правил). Приём «Верные и неверные утверждения» - универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность логично перейти к изучению темы урока.

Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение анализировать информацию, умение отражать свое мнение, что очень важно при работе с детьми с ЗПР.

Например, при изучении темы «Окружность»:

Вопрос “+” верю, “-” не верю

1. Верите ли вы, что самая простая из кривых линий – окружность?

2. Верите ли вы, что древние индийцы считали самым важным элементом окружности радиус, хотя не знали такого слова?

3. Верите ли вы, что впервые термин “радиус” встречается лишь в 16 веке?

4. Верите ли вы, что в переводе с латинского радиус означает “луч”?

Многосенсорное представление информации на уроке позволяют учащимся получать её, используя свой ведущий канал восприятия, поэтому утверждения необходимо записывать на доске. Затем просим учеников установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

2 этап – Работа с текстом учебника непосредственно.

Это само чтение. Тут необходимо подчеркнуть, что работа с учебником должна обязательно преследовать определенную цель, которую ученикам сначала сообщает учитель, а впоследствии они сами начнут ставить перед собой цели чтения учебника, параграфа, главы. Основными целями чтения параграфа учебника могут быть: знакомство с информацией, заложенной в выбранном фрагменте текста, понимание информации, запоминание, использование информации в различных учебных и жизненных ситуациях, подтверждение изученного или того, что знали ранее, отыскание примеров, подтверждение научных фактов, работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами). При использовании данного метода, необходимо учитывать особенности индивидуального развития учащихся с ОВЗ: информацию необходимо выдавать по нескольким каналам восприятия, поэтому чтение лучше проводить вслух по частям (например, по абзацам), при этом плохо читающим детям «достаются» небольшие и более лёгкие части, детям с неустойчивым вниманием –чтение или повторение правил Для лучшего понимания прочитанного текста учебника можно использовать методический прием – «Инсерт». Технически он достаточно прост. Учащихся надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте. Пометки могут быть следующие:

| Знак | Значение знака |

| V | отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику |

| + | отмечается новое знание, новая информация |

| - | отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он думал иначе |

| ? | отмечается то, что осталось непонятным и требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее |

3 этап. Работа с прочитанным текстом.

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения работы с текстом является устное обсуждение или выполнение задания на заполнение пробелов в тексте. Обычно школьники без труда находят в прочитанном тексте нужные пропущенные слова или фразы и заполняют пробелы в задании. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали соответствующее предложение в тексте параграфа. В результате у учащихся с ЗПР развивается внимание, логическое мышление. Этот метод удобно применять , используя тетради на печатной основе.

Ещё один из приёмов, позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной реальностью: это представление информации в кластерах. При работе с учащимися с ЗПР, необходимо стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке, но в то же время ограничить их количество, так как объём зрительного восприятия у большинства детей значительно снижен.

Кластеры использую для структуризации и систематизации материала. Чаще всего такой тип работы использую на завершающих уроках по определённой теме.

Кластер – способ графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним связанные.

Ребятам предлагается прочитать изучаемый материал, который был предоставлен в учебниках или зафиксирован в словарях и вокруг основного слова (тема урока) выписать ключевые, по их мнению понятия, выражения, формулы. А затем вместе в ходе беседы или ребята работая в парах, группах наполняют эти ключевые понятия, выражения, формулы необходимой информацией.

Прямые.

Пересекающиеся, параллельные.

Строим, переносим, совмещаем.

Нет ни начала, ни конца?!

Бесконечность!

Еще одним не простым, но в то же время необходимым способом обработки информации из книги является составление плана прочитанного. Удачно составленный план говорит о конечном итоге, об умении анализировать текст, о степени усвоения содержания.

Исходя из особенностей и уровня развития познавательной сферы у детей с ЗПР, по плану ученикам будет легко восстановить в памяти содержание прочитанного. При работе с планом сосредотачивается внимание и стимулируется память. План ускоряет проработку текста.

Важным из способов записи прочитанного, особенно для учащихся 8-9 классов, является конспектирование.

Конспектирование математических книг занятие трудное и занимательное. Зная, что существует алгебраический язык, который позволяет сокращать обычную запись теоремы, решения примеров, под конспектированием учебника математики мы понимаем перевод обычной записи (на естественном русском языке) в математическую запись (на формальном языке).

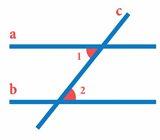

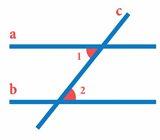

Учащимся на данном этапе можно предложить заполнить таблицу, в которой данный математический факт необходимо представить с помощью слов, на языке символов и в графическом виде. Например, одно из свойств параллельных прямых можно представить следующим образом:

| Словесная формулировка математического факта | Математический факт на языке чертежа | Математический факт на языке символов |

|

Если две параллельные прямые пересечены третьей, то накрест лежащие углы равны. |

|

a║b, с-секущая ═˃ ˂1 = ˂2 |

Следует обратить внимание на следующий вид работы - разбор примеров решения заданий по теме в тексте параграфа. При этом кроме развития речи детей, происходит более глубокое осмысление решений, каждый ученик имеет возможность потренироваться в проведении рассуждений и доказательств, причём в более спокойной ситуации, чем во время ответа у доски.

Чтобы справиться с решением задачи, учащиеся должны:

- осмысленно читать и воспринимать на слух текст задания;

- уметь извлекать и анализировать информацию, полученную из текста;

- уметь критически оценивать данную информацию;

- уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения

Виды дифференцированной помощи, оказываемой детям , испытывающим затруднения в обучении, при осмыслении условия задачи.

(Доктор педагогических наук М.М. Поташник)

Указание типа задачи, правила, на которое опирается данное упражнение.

Дополнение к заданию в виде чертежа, схемы.

Запись условия, кроме словесного, в виде таблицы, матрицы и значков.

Указание алгоритма выполнения.

Приведение аналогичной задачи, решённой ранее.

Предложение выполнить вспомогательные задания, наводящие на решение основного вопроса.

Наведение на поиск решения с помощью ассоциаций.

Озвучивание ответа или результата задачи.

Постановка наводящих вопросов.

Указание теорем, правил, формул на основании которых выполняется задание.

Предупреждение о наиболее типичных ошибках и неправильных подходах.

Очень важно, чтобы учителя, составляя карточки-консультации, памятки и другие виды помощи, помнили: задания и оказываемая помощь должны быть подобраны, так, чтобы даже слабоуспевающие проявляли максимум самостоятельности и имели реальную возможность развития.

Приём «Составление краткой записи задачи» формирует умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе. Этот приём важен в связи с тем, что при работе в классах, занимающихся по адаптированной программе обучения, одной из достаточно распространённых проблем является трудность при включении в деятельность. Составление краткой записи даст ребёнку некоторое время на обдумывание решения.

Приём «Составление вопросов к задаче» заключается в следующем:

Анализ информации, представленной в объёмном тексте математической задачи,

формулировка вопросов к задаче, для ответа на которые нужно использовать все имеющиеся данные;

выявление, остались ли неиспользованные данные;

проверка, нужны ли дополнительные данные.

Выбор дифференцированных педагогических условий и использование перечисленных приемов способствует развитию навыков вдумчивой работы не только с учебными текстами, но и с любой информацией. Научить школьника самостоятельно работать с книгой, развивать умения и навыки осмысленного чтения и осознанного усвоения изложенного в ней материала.– это значит научить его учиться. Работа в данном направлении обеспечивают не только усвоение учебного материала, но и активизируют познавательную деятельность учащихся с ЗПР, повышает уровень их умственного и речевого развития, прививает интерес к изучаемому предмету.

Используемая литература:

Обучение математике в 5-6 классах: Книга для учителя. – М.:ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.- 239с.

Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2008.-272 с.

Куропятник И.В. Чтение как стратегически важная компетентность для молодых людей// Педагогическая мастерская. Все для учителя. – 2012. - № 6