Никулина Екатерина Викторовна

Учитель истории и обществознания

1 категории

Зауральская основная общеобразовательная школа

Урок истории «История политических репрессий и сопротивление несвободе в СССР» по теме

«ОСУЖДЕНЫ ПО 58-Й»

Класс: 9

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений в новых учебных условиях.

Форма урока: комбинированный с элементами исследовательского опережающего задания.

Цели и задачи:

1) дать историческую, правовую, моральную оценку тоталитарного режима в СССР;

2) осмыслить трагизм того времени, способствовать проявлению чувства сопереживания, справедливости;

3) продолжить формирование умений работать с историческими документами, анализировать историческую информацию, делать выводы;

4) воспитывать уважение к людям, которые имели и отстаивали нравственные принципы, сопротивляясь насилию и злу;

5) использовать краеведческий материал для осмысления истории всей страны.

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная.

Методы и технологии урока:

- словесный;

- наглядно-иллюстративный;

- исследовательский;

- использование информационно-коммуникативных технологий (компьютерная презентация).

Предварительная работа:

- ученики получили задание самостоятельно найти материал по истории политических репрессий в СССР.

- Группа учащихся изучили материал книги «Осуждены по 58-й» о жертвах политических репрессий в Курганской области.

- учитель и ученики создали мультимедийную презентацию.

Оборудование урока: компьютер, исследовательские работы детей, документы о репрессиях.

Ход урока

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, –

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

Анна Ахматова “Реквием” 1961.

Учитель: В 1930е годы государственную власть в СССР фактически осуществляла коммунистическая партия. Партийные органы ведали назначением и смещением всех должностных лиц в стране, стояли во главе армии, правоохранительных и судебных органов, руководства сельским хозяйством и промышленности. ВКП(б) к концу 1930х г. окончательно утратила остатки демократизма.

Официальной идеологией был провозглашен марксизм-ленинизм. Из библиотек были изъяты и уничтожены все книги, противоречащие большевистской политике. Наука также претерпела изменения, причем не только исторические курсы, но и естественные. Контролировались средства массовой информации. Именно через СМИ распространялись и разъяснялись основные положения большевистских взглядов. Была закрыта граница, информация не могла проникнуть в страну.

В 1930х г. начался новый виток репрессий против церкви. Прошла компания «торжественного» сбрасывания колоколов с храмов и дальнейшая их переплавка. Церкви и храмы закрывались. В них устраивались клубы, сельские советы. В Каргапольской белокаменной церкви в 1930х г. был устроен спиртзавод. Даже сегодня вы можете у входа в церковь увидеть большую трубу справа от крыльца – остатки советского периода. Священнослужители, не желающие прилюдно объявить, что они «дурили голову народу», отравлялись в ссылку вместе с кулаками.

Контроль был установлен над интеллигенцией. Партия организовывала союзы по видам деятельности: союз писателей, союз художников и т.д. В 1932г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций». В августе 1934г. был проведен съезд писателей СССР, где был избран Совет союза писателей во главе с М.Горьким.

Несогласных с такой политикой исключали из партии, что закрывало для них все возможности издавать и продавать свои произведения, устроиться на работу. Конечно, это вызывало недовольство народа. Чтобы немного успокоить волнения, в 1936г. была приняла новая Конституция СССР.

Ученик: Статья 125. в соответствии с интересами трудящихся и в целях укреплении социалистического строя гражданами СССР гарантируется законом: а) свобода слова; б) свобода печати; в) свобода собраний и митингов; г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются представителями трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их существования.

Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.

Статья 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.

Учитель: Как вы думаете, были ли эти права граждан реализованы на самом деле?

Наряду с идеологическими учреждениями была создана еще одна система - система карательных органов. В начале 1930х г прошли последние политические процессы над оппонентами большевиков – меньшевиками и эсерами. Почти все лидеры этих партий были расстреляны или сосланы в тюрьмы и лагеря.

Но ситуация в стране продолжала оставаться тяжелой – экономика страны исчерпала свои ресурсы. Ошибки правительства Сталина было решено возложить на «врагов народа». Начинается новый виток репрессий, направленных уже против народа. Разворачивается массовая репрессивная кампания против кулачества и середняков.

Ученик: Кулаки́ (также мироеды)— в России до Октябрьской революции — зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом (крестьяне-работодатели), а также занятые в сфере перепродажи готового сельхозтовара, ростовщичества, посредничества.

После 1917 года данный термин имеет иную смысловую окраску, значение понятия «кулачество» меняется в зависимости от направленности курса ВКП(б), фактически либо приближая кулачество к классу середняков (фермеров), либо ограничивая его отдельной категорией сельской элиты, класса эксплуататоров, широко использующей наемный труд.

Середняки - (среднее крестьянство), в России крестьяне, занимавшие среднее экономическое положение между бедняками и состоятельным крестьянством. Обрабатывали землю сами и с помощью членов семьи. К 1917 составили 20% всех крестьянских хозяйств, в 1928-29 - 60%. В ходе коллективизации перестали существовать как социальный слой крестьянства: часть вступила в колхозы (многие по принуждению) или ушла из деревни, другая значительная часть подверглась жестоким репрессиям в ходе кампании по «раскулачиванию».

Коллективизация затронула также и наш регион.

Ученик:

ЗАУРАЛЬЕ В 1930е ГГ.

Во второй половине 1929г. партийное руководство страны во главе со Сталиным, не считаясь с настроениями масс, объявили курс на сплошную коллективизацию. В статье «Год великого перелома» (газета «Правда» от 7ноября 1929г.) Сталин заявил, якобы основная масса крестьян повернула в сторону колхозов, и выразил уверенность, что развитие колхозов пойдет ускоренным темпом. Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» ставило задачей завершить коллективизацию в зерновых районах в первую пятилетку, т.е. к 1933г.

По всей стране были установлены контрольные цифры коллективизации на 1929-1930гг. В нашем регионе предполагалось коллективизировать 75% крестьянских хозяйств. Но в 7 районах Зауралья (Варгашинский, Звериноголовский, Лебяжьевский, Лопатинский, Макушинский, Марайский, Юргамышский) райисполкомы запланировали коллективизировать 100 % хозяйств. Но успеха это не имело. И тогда партийные организации решили давить на население: в ход пошли угрозы и насилие.

В Шатровском районе вопрос был поставлен так: или ты в коммуне, или ты контрреволюционер. В результате 98% крестьянских хозяйств Шатровского района (а это 9600 хозяйств с населением 40 000 человек) объединились в колхозы.

5 февраля 1930г. бюро Уралкома ВКП(б) приняло постановление «О ликвидации кулацких хозяйств в связи с массовой коллективизацией». Кулаки делились на 3 категории:

1. кулацкий актив, контрреволюционеры, повстанцы (подлежали аресту с полной конфискацией имущества),

2. богатые и влиятельные кулаки (расселялись в пределах района или округа на худшие земли с полной конфискацией имущества),

3. остальные (выселялись на окраины на худшие земли с частичной конфискацией имущества).

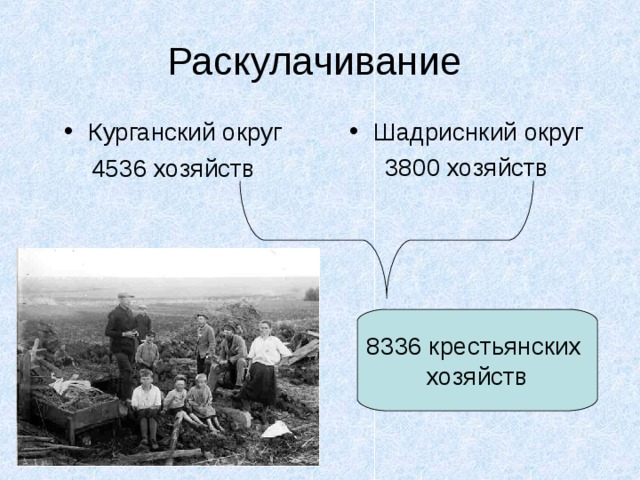

По раскулачиваю на районы также давались контрольные цифры. Всего было раскулачено в Курганском и Шадринском округах 8336 хозяйств (Курганский округ – 4536, Шадринский округ – 3800 хозяйств).

Раскулачивание шло быстро, как военная акция: приходили партийные (иногда даже ночью), объявляли решение райисполкома, арестовывали, выселяли, конфисковывали имущество, разлучали семьи. Выселяли просто: посадили семью в телегу в той одежде, в которой они были, ничего с собой лишнего брать не разрешалось.

Иногда в категорию кулаков попадали просто неугодные люди: соседи, старые враги и другие. Такая политика привела к восстанию.

В Уральской области с 1 января по 6 апреля 1930г. отмечено 118 массовых крестьянских восстания, в которых участвовало около 11 000 человек. Люди выступали и против раскулачивания, и против колхозов в целом.

В марте 1930г. вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой местная администрация обвинялась в перегибах при раскулачивании. Началось увольнение партийных лидеров, а крестьяне стали массово выходить из колхозов.

Но уже осенью 1930г. начинается второй этап коллективизации. Правда, раскулачивать в деревне было уже некого. И тогда раскулачиванию подверглись середняки и зажиточные крестьяне, а также те, кто выступал против колхозов и не состоял в них. В 1931г. в Уральской области было выселено 12 000 кулацких семей (60 000 человек). В марте 1933г. только из Кургана было отправлено 27 вагонов со спецпереселенцами, т.е. выселенными (224 семьи – 2012 человек). Глядя на это, многие крестьяне «самораскулачивались» (т.е. бросали нажитое) и бежали в город на стройку. Деревня пришла в упадок. Начались преследования недовольных политическим режимом. 75% всей земли области перешли под власть Советов.

В 1933г. началась «чистка» колхозов от «чуждых элементов». Теперь репрессии шли против нескольких категорий людей: «кулаки», «белогвардейцы», «бывшие царские чиновники», «лодыри», «прочие». К тому же по «закону о пяти колосках» за июль-август-сентябрь 1933г. были осуждены более 3 000 человек. А заготовки хлеба шли не по реальным цифрам, а по контрольным числам. Из колхозов забирался почти весь урожай. Но это позволило отменить карточки на хлеб в городах. Правда, весной сеять оказалось нечего.

В 1935г. начинается «политика компромиссов»: ударникам труда выплачивались премии, раздавались земли (1 га на колхозника-ударника), оказывалась помощь в разведении своего хозяйства, также начали пересматриваться приговоры судов 1932-1933гг., по которым было амнистировано более 17 000 колхозников.

Это привело к тому, что иногда колхозники были заняты больше своим хозяйством, чем колхозным. Тогда решено было ввести минимум трудовых дней, которые работник должен был отработать в колхозе (80 дней в году). К тому же дела в колхозах шли не очень хорошо, т.к. руководители и партийные лидеры в большинстве своем были малограмотные. Руководство стало организовывать для них обучение.

Но в 1937-1938г. началась новая волна репрессий – уже против партийных лидеров. Достаточно было написать заявление или анонимку на члена ВКП(б), как вопрос разбирался на партсобрании и этому коммунисту «пришивали» ярлык врага народа. Он подлежал аресту. Его имущество конфисковывалось. Над ним совершался показательный судебный процесс. Родственники, если не хотели преследований, отрекались от него. Большинство арестантов были приговорены к расстрелу.

В начале 1990х г. только по Курганской области было реабилитировано более 10 000 человек.

«История земли Курганской», т.3, Курган, 2001г.

Учитель: 7 августа 1932г. был принят написанный Сталиным закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».

Ученик: За хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте закон предусматривал расстрел с конфискацией имущества, который при смягчающих обстоятельствах мог быть заменён на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. В качестве "меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны «кулацких элементов» предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Осуждённые по этому закону не подлежали амнистии.

Закон подписали Калинин, Молотов и Енукидзе.

Закон часто применялся в случаях, не представлявших никакой социальной опасности. Название «закон о колосках» он получил из-за того, что по нему осуждались крестьяне, занимавшиеся срезкой неспелых колосьев зерновых культур колхозного или совхозного поля и их присвоением, либо собиравшие колоски, оставшиеся на поле после уборки. В обычной практике три найденных у «расхитителя» колоска были достаточным поводом для ареста.

16 января 1936 выходит постановление ЦИК и СНК СССР "О проверке дел лиц, осуждённых по постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», согласно которому Верховному суду, Прокуратуре и НКВД поручалось проверить правильность применения постановления от 7 августа в отношении всех лиц, осуждённых до 1 января 1935 г.

20 июля 1936 г. генпрокурор СССР А. Я. Вышинский подготовил докладную записку, адресованную Сталину, Молотову и Калинину, что пересмотр дел на основании постановления от 16 января 1936 г. завершён. Всего было проверено более 115 тыс. дел, и более чем в 91 тыс. случаев применение закона от 7 августа признано неправильным, и на основании этого было освобождено 37 425 человек, ещё находившихся в заключении.

Всего, по некоторым сведениям, по закону за 1932—1939 гг. было осуждено 183 000 человек.

На 1 января 1939 г. в ИТЛ НКВД СССР находилось 27 313 лиц, осуждённых по закону от 7 августа 1932 г

Закон утратил силу в связи с принятием указа «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества», изданного 4 июня 1947 года.

Учитель: с ноября 1934г. при наркоме внутренних дел было образовано Особое совещание, которое наделялось правом в административном порядке, в отсутствии обвиняемого, без участия свидетелей, прокурора и адвоката выносить приговор: отправлять «врагов народа» в ссылку или в исправительно-трудовые учреждения на срок до 10 лет.

Поводом к репрессиям стало убийство 1 декабря 1934г. в Ленинграде члена Политбюро ЦК ВКП(б) С.М.Кирова. Через несколько часов был принят закон о введении «упрощенного порядка» рассмотрения дел о террористических актах и организациях. Следствие должно было пройти в течение 10 дней, обвинение вручалось обвиняемым за сутки до суда, дело слушалось без прокурора и адвоката, просьбы о помиловании запрещались. Приговоры о расстреле приводились в исполнение сразу после их оглашения.

7 апреля 1935г вышло постановление, предписывающее «несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждениях, в убийстве или попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания», включая смертную казнь. Это оказывало дополнительное давление на подсудимых с целью получения заведомо ложных показаний.

Работа учащихся с документом «Мотивы репрессий».

1) В советское время было принято все сваливать на Ежова и Берию, которые якобы обманывали Сталина. Эта версия появилась еще в 1938 г., когда вся вина за незаконные репрессии была возложена на Ежова (которого вскоре расстреляли). В действительности же главным организатором репрессий был сам Сталин; политику репрессий активно поддерживали и многие его соратники – Молотов, Каганович, Жданов и другие.

2) Одним из мотивов репрессий считают стремление насадить в стране атмосферу страха и доносительства, чтобы сделать невозможной любую попытку поставить под сомнение власть верхушки ВКП(б) и лично Сталина.

3) Другим мотивом могло быть стремление провести “кадровую революцию” – заменить излишне принципиальных и самостоятельных “старых большевиков” новыми людьми, лично преданными только Сталину и готовыми выполнять любые указания сверху. “Кадровая революция” могла быть и частью политики переписыванию, поскольку вела к уничтожению тех, кто ранее активно участвовал в революционной борьбе и знал о настоящей роли тех или других деятелей.

4) Наконец, репрессии могли осуществляться и для обеспечения бесплатной рабочей силой грандиозных планов освоения Сибири и Дальнего Востока

Учитель: ребята, что такое репрессии?

Какие мотивы к репрессиям можно считать наиболее значительными?

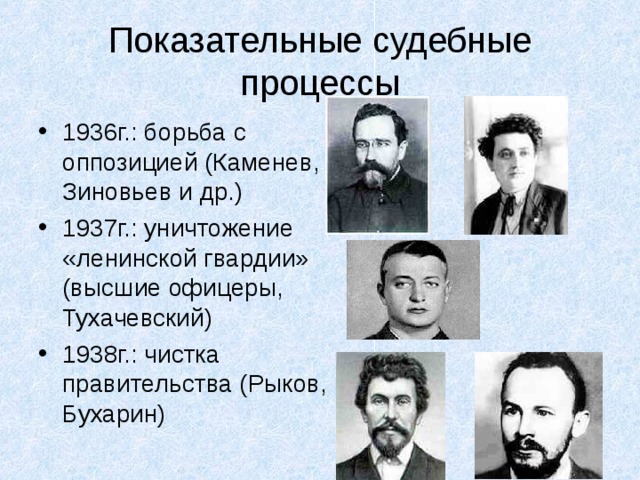

Помимо репрессивных мер были проведены и показательные судебные процессы.

Ученик: В 1936г. Сталин начал расправу над лидерами внутрипартийной оппозиции. Ближайшие соратники Ленина – Зиновьев, Каменев и др. – оказались на скамье подсудимых. Их обвиняли в убийстве Кирова. В результате они были расстреляны.

1937г.: второй показательный процесс: осуждена группа лидеров «ленинской гвардии» - была репрессирована большая группа высших офицеров во главе с маршалом Тухачевским.

1938г.: третий показательный процесс: расстреляны бывший глава правительства Рыков и «любимец партии» Бухарин.

Жертвами каждого судебного процесса были десятки тысяч человек: родственники и знакомые осужденных, их сослуживцы, соседи по дому.

Учитель: Только в высшем руководстве армии были уничтожены: из 5 маршалов – 3, из 5 командармов I ранга – 3, из 10 командармов II ранга – 10, из 57 командиров корпусов – 50, из 186 комдивов – 154, из 16 армейских комиссаров – 16, из 26 корпусных комиссаров – 25, из 64 дивизионных комиссаров – 58, из 456 командиров полков – 401. А также 40 000 офицеров Красной Армии.

Всего по официальным данным в 1930-1953гг. по обвинению в контрреволюционной, антигосударственной деятельности было репрессировано 3 800 000 человек, из них 786 000 расстреляно.

К сожалению, данная политика не обошла и наш край.

Ученик: Извлечения из книги памяти репрессированным в Курганской области под редакцией А.Ф.Васенёва «Осуждены по 58-й», 2002 год.

Каргаполов Михаил Васильевич. Род. 1904, д.Вяткино Каргапольского р-на, русский, б/п. Управляющий курганской базой маслопрома. Арестован 25.06.1937 по обвинению в контрреволюционной деятельности. Верховным судом СССР 06.11.1937 приговорен по ст. 58-7,8,11 к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован Верховным судом СССР 30.11.1958.

Лобанов Андрей Иванович. Род. 1897, с.Бакланское Каргапольского р-на, русский, б/п. Начальник снабжения Шадринского кустпромсоюза. Арестован 11.03.1938 по обвинению в принадлежности к повстанческой организации, ст. 58-2,6,8,9,11. 10.11.1939 дело прекращено.

Мокин Трофим Дмитриевич. Род. 1893, д.Суханово Мишкинского р-на, русский, б/п. Столяр военного склада № 95 в г.Кургане. Арестован 18.05.1943 по обвинению в антисоветской агитации. Курганским облсудом 18.06.1943 приговорен по ст. 58-10 к 5 г. лишения свободы. Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 04.02.1992.

Мурашко-Васильева Галина Алексеевна. Род. 1911, с.Окуневка Каргапольского р-на, русская, б/п. Домохозяйка в г.Шадринске. Арестованa 22.11.1937 как жена врага народа. Тройкой УНКВД по Челябинской обл. 05.10.1938 приговоренa по ст. 58-12 к 3 г. лишения свободы. Реабилитированa Курганским облсудом 25.05.1970.

Николаевских Киприян Алексеевич. Род. 1892, с.Кондино Каргапольского р-на, русский, б/п. Агроном Шадринского спиртзавода. Арестован 26.03.1939 по обвинению в контрреволюционной деятельности, ст. 58-7,10,11. 14.10.1939 дело прекращено.

Резепин Федор Васильевич. Род. 1884, д.Мехонское Каргапольского р-на, русский, б/п. Кузнец ст.Курган. Арестован 19.03.1937 по обвинению в антисоветской агитации. Линейным судом ЮУЖД 22.06.1937 приговорен по ст. 58-10 к 7 г. лишения свободы. Реабилитирован Курганской облпрокуратурой 10.06.1992.

Ялымов Евгений Михайлович. Род. 1926, с.Мехонка Мехонского р-на, русский, б/п. Шлифовщик ШААЗа. Арестован 26.07.1949 по обвинению в антисоветской агитации и хранении оружия. Курганским облсудом 23.09.1949 приговорен по ст. 58-10 и ст. 182 к 10 г. лишения свободы. Верховным судом РСФСР 16.04.1955 наказание снижено до 5 лет, освобожден. Реабилитирован Верховным судом РФ по ст. 58-10 17.11.1993.

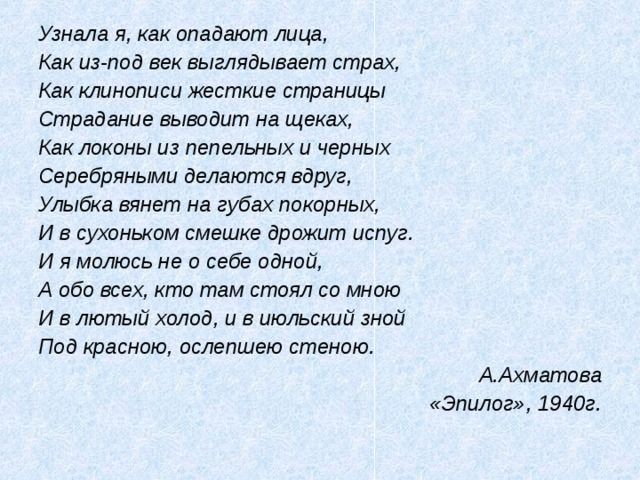

Об Анне Ахматовой.

В страшные годы «ежовщины» Анна Ахматова провела 17 месяцев в тюремных очередях Ленинграда. Как-то женщина, стоявшая за ее спиной, спросила ее тихо, на ухо (там все говорили шепотом):

- А это вы можете описать?

- Могу, - сказала Ахматова.

И тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что когда-то было лицом этой женщины.

Апрель 1957г. Ленинград.

Анна Ахматова «Эпилог».

Узнала я, как опадают лица,

Как из-под век выглядывает страх,

Как Клинописи жесткие страницы

Страдание выводит на щеках,

Как локоны из пепельных и черных

Серебряными делаются вдруг,

Улыбка вянет на губах покорных,

И в сухоньком смешке дрожит испуг.

И я молюсь не о себе одной,

А обо всех, кто там стоял со мною

И в лютый холод, и в июльский зной

Под красною, ослепшею стеною.

1. Ребята, что послужило поводом к репрессиям?

2. Кого и за что репрессировали?

3. Какие меры наказания применялись к репрессированным?

4. Где применялся труд репрессированных?

В 1991 году вышел указ Президента России об установлении Дня памяти жертв политических репрессий – 30 октября.

Мы начали серьезный разговор и затронули важную тему истории нашей страны. Думаю, что вы не останетесь равнодушными в данной информацией. Ведь возможно, что среди жертв сталинских репрессий могут быть и ваши родственники.

Но мы не закончили данную тему на этом уроке. К теме «Репрессии в СССР» мы вернемся при изучении послевоенных лет.