| Образовательное частное учреждение высшего образования МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ |

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

по учебной практике

(Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Обучающегося ____ курса

гр. _______

______________

Ф. И. О.

Руководитель по практической подготовке:

______________________

должность, Ф. И. О.

Защищено с оценкой [написать от руки]

Москва 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5

1. Выявление уровня развития самостоятельности младших школьников 5

2. Разработка и внедрение комплекса методов по внеурочной деятельности для повышения уровня развития самостоятельности у младших школьников 15

3. Динамика развития самостоятельности младших школьников во внеурочной деятельности 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 32

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 40

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 47

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 50

ВВЕДЕНИЕ

Цель: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин по профилю подготовки.

Во время прохождения технологической практики студент определяет область своей деятельности применительно к структурным подразделениям организации.

Задачи исследования:

углубление, расширение и закрепление теоретических знаний, совершенствование общепедагогических умений и навыков студентов;

воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности (эмпатия, сопереживание и др.), уважения к выбранной профессии и активной педагогической позиции;

приобретение умений устанавливать контакт и общаться с детьми, взрослыми, имеющими нарушения в развитии и коллегами;

формирование способности к актуализации и применению теоретических знаний в соответствии с условиями практической деятельности;

овладение формами организации работы специалиста с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);

анализ деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения, его педагогического опыта;

овладение методом проектной деятельности;

планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образовательной программы и структуры нарушения;

формирование умения составлять психолого-педагогическую характеристику детского коллектива.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Место прохождения практики:

Виды деятельности:

1. Проведение установочного собрания.

2. Проведение инструктажа в рамках охраны труда.

3. Разработка дизайна исследования.

4. Реализация программы исследования.

5. Анализ результатов исследования.

6. Подготовка отчета в рамках исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Тема «Развитие самостоятельности младших школьников во внеурочной деятельности»

1. Выявление уровня развития самостоятельности младших школьников

Самостоятельность как ответственное, проактивное поведение, независимое от внешних воздействий, осуществляемое самостоятельно без посторонней помощи, является основным вектором взросления. Школа отвечает за один, но один чрезвычайно важный аспект воспитания детей самостоятельными: через обучение школьники должны стать более независимыми, потому что они могут расширить свои знания, навыки и способности самостоятельно. Следовательно, проблема образовательной независимости не может рассматриваться только в контексте одного образовательного уровня. Это проблема всей школы. От того, как будут заложены основы этой самостоятельности в младшем школьном возрасте, зависит выполнение задачи в целом на последующих этапах образования.

Несомненно, проблема формирования самостоятельности у детей младшего школьного возраста была актуальна во все времена и находила отклик в трудах ученых и педагогов. Однако следует отметить, что развитие самостоятельности младших школьников во внеурочной деятельности должным образом изучено не было.

Объектом исследования: развитие самостоятельности.

Предмет исследования: развитие самостоятельности младших школьников во внеурочной деятельности.

Цель исследования: теоретически обосновать, подобрать комплекс методов внеурочной деятельности для развития самостоятельности младших школьников.

Гипотеза: предполагаем, что организация внеурочной деятельности по развитию самостоятельности младших школьников будет результативной, если педагог будет использовать на занятиях комплекс следующих методов:

наглядные (показ педагога, пример, помощь);

словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование рассказов, пословиц и поговорок);

практические (самостоятельный выбор игры, подготовка и проведение).

Для решения поставленных задач и опытной проверки гипотезы использовались следующие методы исследования:

теоретические – анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования: классификация, обобщение, конкретизация;

эмпирические – наблюдение, опрос обучающихся, анкетирование педагога;

качественная и количественная обработка данных: описание, шкалирование , ранжирование, подсчет среднего значения;

методы знаково-символического представления информации: таблицы, гистограммы;

методы математической статистики: критерий Вилкоксона.

Для изучения уровня развития самостоятельности во внеурочной деятельности в младшем школьном возрасте было проведено исследование на базе…

В исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста, а именно 30 учеников 1 «А» класса. В классе 17 девочек и 13 мальчиков.

Для того, чтобы развивать самостоятельность младших школьников во внеурочной деятельности, необходимо было сначала выявить реальный уровень ее сформированности, а затем проследить динамику развития в результате предложенных методов обучения.

Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в диагностике уровня сформированности самостоятельности младших школьников.

Для изучения проявления характерных особенностей самостоятельности детей в разных видах деятельности нами были определены критериальные показатели самостоятельности младших школьников (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Критериальные показатели самостоятельности, методы и методики диагностики.

| Критерии | Показатели | Методики диагностики |

| Когнитивно-ценностный | Степень сформированности знаний, представлений о самостоятельности (их глубина, комплексность), понимание важности самостоятельной деятельности; отношение к самостоятельной деятельности. | Опрос учащихся «Представление о самостоятельности и трудолюбии, Л.Б. Качина (приложение 1) |

| Мотивационно-личностный | Степень сформированности самостоятельности как качества личности, стремление выполнять деятельность самостоятельно | Шкала «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся», Л.В. Жарова (приложение 2) |

| Практическо- поведенческий | Практическо-действенное проявление самостоятельности в различных видах деятельности, умение организовать самостоятельную деятельность. | Карта проявлений самостоятельности (А.М. Щетинина) (приложение 3) |

Методики исследования:

Опрос учащихся «Представление о самостоятельности и трудолюбии» (Л.Б. Качина) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Цель: выявление уровня сформированности представлений школьников о трудолюбии и самостоятельности.

С помощью опроса можно выявить уровень сформированности знаний школьников о трудолюбии и самостоятельности. Учащимся предлагается 5 открытых вопросов, на которые необходимо максимально развернуто ответить на вопросы.

Обработка результатов: за правильный ответ начисляется 2 балла, за средний ответ – 1 балла, за неправильный ответ начисляется 0 баллов.

Критерии оценки:

– высокий уровень сформированности представлений: 8-10 баллов. Школьники знают, что такое самостоятельность, считают себя самостоятельными, ответ аргументирован;

– средний уровень: 4-7 баллов. Школьники знают, что такое самостоятельность, считают себя самостоятельными, но ответ не аргументирован;

– низкий уровень: 1-3 балла. Школьники знают, что такое самостоятельность, но не считают себя самостоятельными;

– очень низкий – 0 баллов. Школьники не знают, что такое самостоятельность, не могут описать признаки самостоятельности.

2. Шкала «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся» (Л.Б. Жарова) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Цель: выявление и оценка формируемых качеств самостоятельной деятельности.

С помощью методики можно выявить такие параметры самостоятельной деятельности, как успеваемость, мотивация, активность, организованность, ответственность и самостоятельность, которые проявляются при выполнении заданий.

Учителю выдаётся шкала оценки самостоятельной деятельности школьников. Каждому уровню соответствует числовое значение: 3 балла – высокий уровень; 2 балла – приближающийся к высокому; 1 балл – средний уровень; 0 – низкий уровень. Учитель оценивает каждый параметр в соответствии с принятой шкалой.

3. Карта проявлений самостоятельности (А.М. Щетинина) (ПРИЛОЖНИЕ 3).

Цель: выявление проявлений самостоятельности в поведении учащихся.

Учителю оценить 12 проявлений самостоятельности по частоте их проявления. В соответствующей графе ставится 0 баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла. При обработке результатов подсчитывается общее количество баллов. Критерии оценки уровня развития самостоятельности у школьника: низкий - 0-12 баллов; средний - 13-24 балла; высокий - 25-48 баллов.

Представим результаты исследования по каждой из методик.

Результаты по методике «Представление о самостоятельности и трудолюбии» (опрос) (Приложение 4).

В результате обработки данных, полученных посредством опроса учащихся «Представление о самостоятельности и трудолюбии», были проанализированы ответы обучающихся и распределены по группам, соответствующим степени сформированности представлений об изучаемом определении. Наглядно данные представлены на диаграмме 2.1.

Рисунок 2.1 – Степень сформированности представлений о самостоятельности у учащихся

Как видно из рисунка 2.1, немногочисленная группа школьников (6 человек, что составило 20%) знают, что такое самостоятельность и какого человека можно назвать самостоятельным. Ответы этих учащихся полные, содержательные, аргументированные. Они также определяют себя как самостоятельного человека. Самостоятельным человеком, они обозначают «хорошего человека», «человека, который может все делать сам», «который может доводить дело до конца и сам делает его», «который несет ответственность за свои поступки» и др. В качестве самостоятельного человека учащиеся указывали, как правило, определенного человека - учителя, родителей, друзей. Они смогли обосновать свой ответ, в чем конкретно проявляется их самостоятельность: «хожу сам в магазин», «сам делаю уроки», «сам хожу до школы и после школы домой», «сам могу принять решение» и пр.

Однако встречались ответы детей, которые показывали неполную сформированность этих понятий (12 человек, что составило 40%), они знали, что такое самостоятельность, называли себя самостоятельными, но путали пояснения, молчали при необходимости обосновать свой ответ.

Часть детей самостоятельными себя не считают (8 человек, что составило 27%), поясняя ответ тем, что «родители говорят часто, что я несамостоятельный», «не всегда проявляется это качество», «трудно быть самостоятельным» и пр.

Также была выявлена немногочисленная группа учащихся (4 человека, что составило 13%), которые вообще не знают, что такое самостоятельность, не могут привести пример проявления самостоятельности.

Таким образом, обобщая полученные данные по методике «Представление о самостоятельности и трудолюбии», можно сказать, что большинство детей (40%) обладает средним уровнем самостоятельности. Дети показали неполную сформированность понятий «самостоятельность» и «трудолюбие», они знали, что такое самостоятельность, называли себя самостоятельными, но путали пояснения, молчали при необходимости обосновать свой ответ.

Результаты по методике «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся» (Л.В. Жарова).

Была проведена оценка параметров самостоятельной деятельности обучающихся учителем. Результаты по каждому респонденту представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

Для наглядности представим полученные данные на рисунке 2.2 – Выраженность параметров самостоятельной деятельности у младших школьников.

Рисунок 2.2 - Выраженность параметров самостоятельной деятельности у младших школьников

Как видно из рисунка 2.2, для младших школьников характерна средняя успеваемость (1,9). Это говорит о средней степени успешности овладения учебным материалом, усвоении знаний.

У младших школьников выявлена низкая мотивация (1,6). Это говорит о том, что их деятельность и поведение детерминируется ситуативными факторами.

По параметру активности у младших школьников выявлены пониженные показатели, что свидетельствует об их воспроизводящей активности (1,8).

У младших школьников выявлена средняя организованность – учащиеся в целом способны организовать свое место и время для выполнения деятельности, однако для этого требуется напоминание взрослого (1,9).

По параметру ответственности у младших школьников выявлены средние показатели (2,2). Это говорит о том, что деятельность учащихся чаще всего выполняется без внешнего контроля взрослого.

У младших школьников выявлена умеренно выраженная самостоятельность (1,7). Полученные результаты указывают на том, что у учащихся умеренно выражена склонность выполнять работу самостоятельности, не поддаваться влиянию различных факторов, критически оценивать предложения других лиц, действовать на основе собственных взглядов и убеждений. Младшие школьники нуждаются в частичной помощи взрослого при выполнении деятельности

Таким образом, обобщая полученные данные по методике «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся», можно заключить, что у учащихся самостоятельность как качество личности умерено выражена. Рассматривая отдельные параметры самостоятельной деятельности младших школьников, можно отметить, что они обладают средней успеваемостью, низкой мотиваций, воспроизводящей активностью, средней организованностью, умеренной ответственностью.

Результаты по методике «Карта проявлений самостоятельности» (А.М. Щетинина).

В результате наблюдений за деятельностью младших школьников, анализа оценок учителем отдельных проявлений самостоятельности, были установлены уровни самостоятельности в поведении учащихся.

Результаты по каждому респонденту представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 4. Для наглядности представим полученные данные на рисунке 2.3 – Выраженность проявлений самостоятельности в поведении у младших школьников.

Рисунок 2.3 - Уровень развития самостоятельности у младших школьников

Как видно из рисунка 2.3, высокий уровень развития самостоятельности выявлен у 23% младших школьников. Эти учащиеся умеют найти себе дело, имеют свою точку зрения, не склонны обращается за помощью к сверстникам и взрослому. Они стремятся все делать самостоятельно, доводить дело до конца, без напоминаний выполнять порученные дела. Младшие школьники с высоким уровнем развития самостоятельности способны самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, противостать мнению большинства, отвергать помощь взрослого или сверстников.

Средний уровень развития самостоятельности выявлен у 12 человек (40%). Эти учащиеся нуждаются в помощи нахождения себе дела, склонны обращается за помощью к сверстникам и взрослому. У них умеренно выражено стремление все делать самостоятельно, доводить дело до конца. Им нужно напоминать о выполнении порученных дел. Эти школьники не способны самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, противостать мнению большинства, отвергать помощь взрослого или сверстников.

Низкий уровень развития самостоятельности выявлен у 11 человек (37%). Эти учащиеся не умеют найти себе дело, не имеют свою точку зрения, постоянно обращаются за помощью к сверстникам и взрослому. У них не развито умение доводить дело до конца, без напоминаний выполнять порученные дела. Они не способны самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, придерживаются мнения большинства.

Так, подводя итоги наблюдения по «Карте проявлений самостоятельности», можно отметить, что средний уровень является преобладающим уровнем развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста (40%). Однако важно отметить, что достаточно большое количество учащихся имеет низкий уровень развития самостоятельности (37%).

Таким образом, обобщая полученные данные по трем методикам, можно сделать следующие выводы:

По методике «Представление о самостоятельности и трудолюбии», можно сказать, что большинство детей (40%) обладает средним уровнем самостоятельности. Дети показали неполную сформированность понятий «самостоятельность» и «трудолюбие», они знали, что такое самостоятельность, называли себя самостоятельными, но путали пояснения, молчали при необходимости обосновать свой ответ.

По методике «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся», установлено, что у учащихся самостоятельность как качество личности умерено выражена (1,7). Рассматривая отдельные параметры самостоятельной деятельности младших школьников, можно отметить, что они обладают средней успеваемостью, низкой мотиваций, воспроизводящей активностью, средней организованностью, умеренной ответственностью.

По методике «Карта проявлений самостоятельности», можно отметить, что средний уровень является преобладающим уровнем развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста (40%). Однако важно отметить, что достаточно большое количество учащихся имеет низкий уровень развития самостоятельности (37%).

Представим общий уровень развития самостоятельности у младших школьников на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Общий уровень развития самостоятельности у младших школьников

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что уровень развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста находится на среднем (40% респондентов) и низком (38,5% респондентов) уровнях.

Результаты диагностики указывают на то, что требуется дополнительная работа по повышению уровня развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста.

2. Разработка и внедрение комплекса методов по внеурочной деятельности для повышения уровня развития самостоятельности у младших школьников

На основе результатов анализа констатирующего эксперимента был разработан формирующий эксперимент, который проводился с учащимися 1 «А» класса.

Целью формирующего этапа исследования было с помощью специально подобранных методов поднять уровень самостоятельности у младших школьников.

Гипотеза: предполагаем, что организация внеурочной работы по развитию самостоятельности будет результативной, если педагог будет использовать на занятиях комплекс следующих методов:

наглядные (показ педагога, пример, помощь);

словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование рассказов, пословиц и поговорок);

практические (самостоятельный и выбор игры, подготовка к их проведению).

Работа осуществлялась в несколько этапов.

Первый этап - воспитание «первичной» или исполнительской самостоятельности. Это «копирующая» самостоятельность. Работа учителя на первом этапе требует его непосредственного руководства всеми делами школьников, связана с постоянным обучением ребят самостоятельным действиям и поведению. Она направлена на раскрытие сущности самостоятельности, возбуждения потребности в самостоятельных действиях, вооружение знаниями и умениями организации деятельности.

Второй этап - становление фундамента самостоятельности и ее ведущих компонентов в основных видах деятельности младшего школьника. Для этого этапа характерно заметное снижение педагогического руководства. К организации деятельности в небольшой степени привлекаются школьники.

Третий этап характеризуется наиболее полным проявлением самостоятельности. Этот этап отличает еще более опосредованный характер педагогического руководства. Создаются условия, способствующие развитию детского самоуправления, более частыми становятся ситуации, когда ребенок вынужден самостоятельно действовать и принимать решения [25, с. 184].

План занятий по воспитанию самостоятельности представлен в таблице 2.2 - Примерный план занятий по воспитанию самостоятельности у детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности комплекс занятий.

Таблица 2.2 - План занятий по воспитанию самостоятельности у детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности

| № | Занятия | Ответственный |

| 1 | Беседа-игра «Поговорим о самостоятельности» Цель: способствовать развитию чувства самостоятельности; учить умению выслушивать мнения других, доказывать свою точку зрения; воспитывать нормы поведения детей, нравственные качества личности. | Классный руководитель |

| 2 | Классный час «Как я умею преодолевать трудности» Цель: сформировать у обучающихся понятие «самостоятельность», умение оценивать свои поступки, соотносить с нравственными ценностями, воспитывать самостоятельность. | Классный руководитель |

| 3 | Беседа на тему «Значение самостоятельности в нашей жизни». Цель: выявить у обучающихся уровень сформированности знаний о понятии «самостоятельность», о значении данного нравственного качества в жизни человека. | Классный руководитель |

| 4 | Классный час «Я выбираю сам». Цель: воспитать чувство собственного достоинства, желание выбора и уверенности в его реальной возможности. Развивать понимание разумного выбора, невозможности выбора в ущерб другим. | Классный руководитель |

Анализируя занятия «Поговорим о самостоятельности», а также «Как я умею преодолевать трудности» можно отметить следующее: исследование показало, что понятие «самостоятельность» у большинства обучающихся не сформировано. Так, на данных занятиях раскрывается смысл понятия, обучающиеся ставят перед собой цели и задачи для дальнейшей работы по формированию данного качества, дают формулировку понятию «самостоятельность». В ходе занятия «Как я умею преодолевать трудности» детям было предложено совместное чтение рассказа Юрия Сотника «Как я был самостоятельным», обсуждение данного рассказа. Обучающиеся делятся своими историями из жизни, когда они проявляли самостоятельность.

Анализируя занятие «Значение самостоятельности в нашей жизни», можно отметить следующее: обучающиеся были активно задействованы в ходе данной беседы, они обменивались своими мнениями, рассказывали о себе. Делая выводы по данному занятию, можно сказать о том, что дети не до конца понимают смысл и значение в жизни понятия «самостоятельность», где и когда они могут проявлять в жизни данное качество. В дальнейшем работа по данной теме необходима им для формирования самостоятельности.

Также нами был проведен классный час «Я выбираю сам», предполагающий проведение обучающимися игр по различным направлениям. Игры были заранее предложены детям. Обучающиеся выбрали игры по разным направлениям, к подготовке отнеслись ответственно, в ходе подготовки и проведения сталкивались с определенными трудностями, обращались за помощью, но провести игры удалось всем, кто готовился. Подводя итоги проделанной работы, обучающиеся сделали выводы о том, что проведение таких занятий необходимо для них, потому что им предоставляется возможность самостоятельно выбрать игру, подготовиться и провести ее, что эффективно для формирования самостоятельности у младших школьников.

Методы и приемы обучения: наглядные (показ педагога, пример, помощь); словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование рассказов, скороговорок, пословиц и поговорок); практические (самостоятельный выбор игры, подготовка к их проведению).

Конспекты некоторых занятий представлены в приложении 4.

3. Динамика развития самостоятельности младших школьников во внеурочной деятельности

На основе констатирующей и формирующей части эксперимента была выдвинута цель контрольного этапа эксперимента: сравнить результаты констатирующего и контрольного экспериментов и сделать выводы.

Нами было проведено повторное диагностическое исследование с использованием тех же методик что и на констатирующем этапе исследования.

Рассмотрим полученные данные по каждой из методик.

Результаты по методике «Представление о самостоятельности и трудолюбии» (опрос) (Приложение 6).

В результате обработки данных, полученных посредством опроса учащихся «Представление о самостоятельности и трудолюбии» вновь были проанализированы ответы учащихся и распределены по группам, соответствующим степени сформированности представлений об изучаемом определении. Наглядно данные представлены на диаграмме 2.5.

Рисунок 2.5 - Степень сформированности представлений о самостоятельности у учащихся (контрольный этап исследования)

Как видно из рисунка 2.5, после проведения занятий во внеурочной деятельности у младших школьников повысилась степень сформированности представлений о самостоятельности.

Теперь уже достаточно большая группа школьников (18 человек, что составило 60%) знают, что такое самостоятельность и какого человека можно назвать самостоятельным.

По-прежнему встречаются ответы детей, которые показывали неполную сформированность этих понятий (12 человек, что составило 40%), они знали, что такое самостоятельность, называли себя самостоятельными, но путали пояснения, молчали при необходимости обосновать свой ответ.

Младших школьников, которые не считают себя самостоятельными и вообще не знают, что такое самостоятельность, не могут привести пример проявления самостоятельности, на данном этапе исследования выявлено не было.

Таким образом, обобщая полученные данные по методике «Представление о самостоятельности и трудолюбии», можно сказать, что большинство детей (60%) обладает высоким уровнем самостоятельности. Дети показали полную сформированность понятий «самостоятельность» и «трудолюбие», они знали, что такое самостоятельность, называли себя самостоятельными, не путали пояснения, не молчали при необходимости обосновать свой ответ.

Результаты по методике «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся» (Л.В. Жарова) (Приложение 6).

В результате обработки данных, полученных посредством шкалы «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся», были проанализированы оценки параметров самостоятельности деятельности младших школьников.

Результаты исследования параметров самостоятельности деятельности младших школьников после проведения занятий во внеурочной деятельности представлены на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 - Выраженность параметров самостоятельной деятельности у младших школьников (контрольный этап)

Как видно из рисунка 2.6, после проведения занятий во внеурочной деятельности у младших школьников повысилась степень мотивации, активности, организованности, ответственности, самостоятельности. Теперь у младших школьников мотивация выражена на среднем уровне, что говорит о повышение устойчивости мотивов самостоятельной деятельности.

Активность у младших школьников мотивация выражена на среднем уровне, что свидетельствует о проявлении творческой активности. Младшие школьники проявляют умеренную организованность – они научились планировать способы самостоятельной деятельности. У младших школьников ответственность стала выражаться на среднем уровне – у них сформировались умение выполнять самостоятельную деятельность без внешнего контроля.

У младших школьников самостоятельность теперь проявляется на высоком уровне – они стали использовать совокупность умений, позволяющих успешно выполнять самостоятельную деятельность.

Результаты по методике «Карта проявлений самостоятельности» (А.М.Щетинина) (Приложение 6).

В результате обработки данных, полученных в ходе наблюдения по «Карте проявлений самостоятельности»» был установлен уровень самостоятельности у младших школьников на контрольном этапе (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - Уровень развития самостоятельности у младших школьников (контрольный этап)

Как видно из рисунка 2.7, на контрольном этапе исследования преобладающий уровень развития самостоятельности у младших школьников высокий (16 человек или 53%). Эти учащиеся умеют найти себе дело, имеют свою точку зрения, не склонны обращается за помощью к сверстникам и взрослому. Они стремятся все делать самостоятельно, доводить дело до конца, без напоминаний выполнять порученные дела. Младшие школьники с высоким уровнем развития самостоятельности способны самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, противостать мнению большинства, отвергать помощь взрослого или сверстников.

Таким образом, обобщая полученные данные по трем методикам, мы сможем сделать следующие выводы:

По методике «Представление о самостоятельности и трудолюбии», можно сказать, что большинство детей (60%) обладает высоким уровнем самостоятельности. Дети показали полную сформированность понятий «самостоятельность» и «трудолюбие», они знали, что такое самостоятельность, называли себя самостоятельными, не путали

По методике Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся» (Л.В. Жарова) установлено, что у младших школьников мотивация, активность, организованность, ответственность теперь проявляются на среднем уровне. Самостоятельность стада проявляться на высоком уровне.

По методике «Карта проявлений самостоятельности» показано, что большинство младших школьников продемонстрировали высокий уровень развития самостоятельности (53%).

Представим общий уровень развития самостоятельности у младших школьников на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 - Общий уровень развития самостоятельности у младших школьников

Как видно из рисунка 2.5, после проведения занятий во внеурочной деятельности у младших школьников преобладает высокий уровень развития самостоятельности.

Сравнительный анализ результатов исследования уровня самостоятельности до и после проведения занятий во внеурочной деятельности представлены на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9- Сравнительный анализ результатов полученных в ходе констатирующего и контрольного этапов эксперимента

Так, результаты исследования позволяют сделать вывод что уровень развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста повысился со среднего уровня до высокого (56,5%).

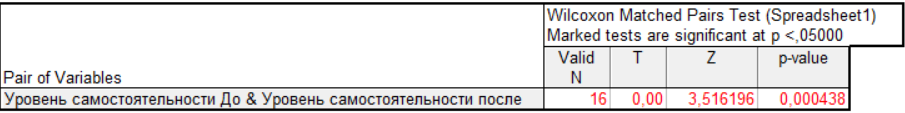

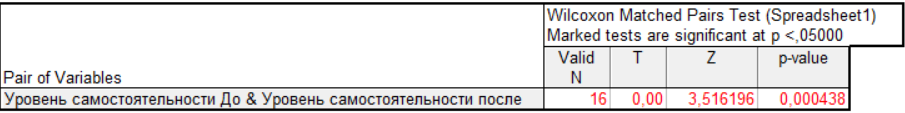

Для оценки значимости различий в уровне развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста до и после проведения комплекса занятий был использован критерий Вилкоксона, позволяющий установить различия между показателями, измеренными в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы «STATISTICA» v. 12.0.

Результаты статистической обработки данных представлены в Приложении 7.

Результаты оценки значимости различий между показателями развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста до и после проведения комплекса занятий представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Результаты оценки значимости различий между показателями развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста до и после проведения комплекса занятий

| Параметр | До | После | Тэмп. | Р |

| Уровень сформированности представлений о самостоятельности (методика Л.Б.Качиной) | 4,8 | 7,9 | 0 | р≤0,05 |

| Самостоятельность как качество личности, отражающее стремление выполнять деятельность самостоятельно | 1,7 | 3,1 | 8,5 | р≤0,05 |

| Уровень развития самостоятельности в поведении (методика А.М. Щетининой) | 17,8 | 24,3 | 0 | р≤0,05 |

Как видно из таблицы 2.3, у младших школьников после проведения комплекса занятий по повышению самостоятельности значимо повысился уровень сформированности представлений о самостоятельности (TЭмп = 0), самостоятельность как качество личности, отражающее стремление выполнять деятельность самостоятельно (TЭмп = 8,5), уровень развития самостоятельности в поведении (TЭмп = 0).

Результаты контрольного этапа исследования свидетельствуют об эффективности проведенного комплекса занятий во внеурочной деятельности с младшими школьниками. Следовательно, подтверждается гипотеза о том, что организация внеурочной работы по развитию самостоятельности будет результативной, если педагог будет использовать на занятиях комплекс следующих методов:

наглядные (показ педагога, пример, помощь);

словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование рассказов, пословиц и поговорок);

практические (самостоятельный и выбор игры, подготовка к их проведению).

Таким образом, на основе опытно-экспериментального исследования можно сделать вывод, что разработанный и апробированный комплекс занятий позволил выявить положительную динамику развития самостоятельности у младших школьников. Проведя все занятия по формированию самостоятельности у младших школьников, мы пришли к выводу о том, что уровень сформированности данного качества стал намного выше, обучающиеся могли не только дать определение понятию «самостоятельность», но и раскрыть его суть, рассказать о том, насколько в жизни важно уметь самостоятельно организовывать свою досуговую деятельность, самостоятельно принимать решения, которые не требуют помощи взрослого, самостоятельно анализировать свои поступки, ставить перед собой цель для дальнейшей деятельности. Гипотеза исследования подтвердилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате констатирующего этапа исследования было выявлено следующие:

по методике «Представление о самостоятельности и трудолюбии», можно сказать, что большинство детей (40%) обладает средним уровнем самостоятельности. Дети показали неполную сформированность понятий «самостоятельность» и «трудолюбие», они знали, что такое самостоятельность, называли себя самостоятельными, но путали пояснения, молчали при необходимости обосновать свой ответ;

по методике «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся», установлено, что у учащихся самостоятельность как качество личности умерено выражена (1,7). Рассматривая отдельные параметры самостоятельной деятельности младших школьников, можно отметить, что они обладают средней успеваемостью, низкой мотиваций, воспроизводящей активностью, средней организованностью, умеренной ответственностью;

по методике «Карта проявлений самостоятельности», можно отметить, что средний уровень является преобладающим уровнем развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста (40%). Однако важно отметить, что достаточно большое количество учащихся имеет низкий уровень развития самостоятельности (37%);

уровень развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста находится на среднем (40% респондентов) и низком (38,5% респондентов) уровнях. Требуется дополнительная работа по повышению уровня развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста.

На основе результатов анализа констатирующего эксперимента был разработан формирующий эксперимент, который проводился с учащимися 1 «А» класса. Целью формирующего этапа экспериментального исследования было с помощью специально подобранных методов поднять уровень самостоятельности у младших школьников. Нами был представлен план занятий по развитию самостоятельности у детей младшего школьного возраста.

На контрольном этапе исследования установлено, что уровень развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста находится на высоком уровне (56,5%). После проведения занятий у младших школьников значимо повысился уровень сформированности представлений о самостоятельности, самостоятельность как качество личности, отражающее стремление выполнять деятельность самостоятельно, уровень развития самостоятельности в поведении.

На основе опытно-экспериментального исследования можно сделать вывод, что разработанный и апробированный комплекс занятий позволил выявить положительную динамику развития самостоятельности у младших школьников. Проведя все занятия по формированию самостоятельности у младших школьников, мы пришли к выводу о том, что уровень сформированности данного качества стал намного выше, обучающиеся могли не только дать определение понятию «самостоятельность», но и раскрыть его суть, рассказать о том, насколько в жизни важно уметь самостоятельно организовывать свою досуговую деятельность, самостоятельно принимать решения, которые не требуют помощи взрослого, самостоятельно анализировать свои поступки, ставить перед собой цель для дальнейшей деятельности.

Подтвердилась гипотеза о том, что организация внеурочной работы по развитию самостоятельности будет результативной, если педагог будет использовать на занятиях комплекс следующих методов:

наглядные (показ педагога, пример, помощь);

словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование рассказов, пословиц и поговорок);

практические (самостоятельный выбор игры, подготовка к их проведению).

Таким образом, в ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных знаний и навыков нами были выполнены следующие виды работ:

проведение установочного собрания.

проведение инструктажа по охране труда.

разработка дизайна исследования.

реализация и проведение программы исследования.

анализ полученных данных.

подготовка отчета по практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов, Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие / Г. С. Абрамова. – М. : Академ. Проект, 2003. – 704 с.

Акулова, Е. Формируем у детей самостоятельность и ответственность / Е. Акулова // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9 – с. 52-58.

Баранцева, О. И. Внеурочная деятельность – инструмент развития творческой личности / О. И. Баранцева // Журнал «Начальная школа», 2013. – № 6.

Бодрова, И. В. Развитие самостоятельности у младших школьников / И. В. Бодрова // Начальная школа, 2008. – № 8.

Данилов, М. А. Воспитание у школьников самостоятельности и творческой активности в процессе обучения / М. А. Данилов. – М. : Просвещение, 1978. – 290 с.

Жарова, Л. В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся / Л. В. Жарова. – М. : Посвет 1982. – 73 с.

Жарова, Л. В. Учить самостоятельности / Л. В. Жарова. – Книга для учителя, М. : Просвещение, 1993. – 205 с.

Карта проявлений самостоятельности (А. М. Щетинина) // Диагностика социального развития ребенка / А. М. Щетинина. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – С. 27-28.

Качина, Л. Б. Использование опросников в работе практического психолога образования / Л. Б. Качина // Психология и школа. – 2006. – № 4. – с. 21-28.

Кулагина, И. Ю. Возрастная психология / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. , 2002.

Пакулина, С. А. Психолого-педагогические особенности обучения формам самостоятельной работы младших школьников / С. А. Пакулина // Начальная школа, 2009. – №3.

Пидкасистый, П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экспериментальные исследования / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.

Платохина, Н. А. Организация самостоятельной деятельности детей в процессе ознакомления с историей и культурой родного края / Н. А. Платохина // Детский сад от А до Я. – 2008. – №1 – с. 108-115.

Поддубская, Г. С. Воспитываем самостоятельность / Г. С. Поддубская // Пачатковая школа. – 2013. – №8. – С. 63 – 66

Провоторова, В. П. «Нравственное развитие младших школьников во внеурочной деятельности» / В. П. Провоторова // Журнал «Начальная школа». – 2011. – №1.

Ремизова, Н. В. «Познавательная самостоятельность и ее развитие у учащихся начальных классов» / Н. В. Ремизова // Журнал «Начальная школа», 2011, № 11

Степанов, П. В. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций. / П. В. Степанов, Д. В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2014. – 127 с

Удова, О. В. Самостоятельная деятельность детей – условие развития самостоятельности в дошкольном возрасте / О. В. Удова. – Иркутск: Восточно-Сибирская гос. акад. образования, 2014. – 131 с.

Урунтаева, Г. А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 5-е изд. , стереотип. / Г. А. Урунтаева. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.

Цукерман, Г. А. Что развивает и чего не развивает учебная деятельность младших школьников? // Вопросы психологии. – 1998. – №5. – с. 68

Щуркова, Н. Е. Воспитание детей в школе / Н. Е. Щуркова – М. : Новая школа, 2008. – 206 с.

Щуркова, Н. Е. За гранью урока / Н. Е. Щуркова – М. : Центр гуманитарной литературы, 2014. – 192 с.

Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1989. – 367 с.

Юсупова, Г. Воспитание самостоятельности у детей / Г. Юсупова // Дошкольное воспитание. – 2002. – №8 – с. 28-29.

Яшнова, О. А. Успешность младшего школьника / О. А. Яшнова. – М. : Академический проект, 2003. – 233 c.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Опрос учащихся «Представление о самостоятельности и трудолюбии»

Вопросы:

1. Что такое самостоятельность?

2. Какого человека называют самостоятельным?

3. Считаешь ли ты себя самостоятельным? Почему?

4. В чем проявляется твоя самостоятельность?

5. Считаешь ли ты себя трудолюбивым и почему? [22]

Обработка результатов:

За правильный ответ начисляется 2 балла

За средний ответ – 1 балла

За неправильный ответ начисляется 0 баллов

Критерии оценки:

Критерии оценки:

– высокий уровень сформированности представлений: 8-10 баллов. Школьники знают, что такое самостоятельность, считают себя самостоятельными, ответ аргументирован;

– средний уровень: 4-7 баллов. Школьники знают, что такое самостоятельность, считают себя самостоятельными, но ответ не аргументирован;

– низкий уровень: 1-3 балла. Школьники знают, что такое самостоятельность, но не считают себя самостоятельными;

– очень низкий – 0 баллов. Школьники не знают, что такое самостоятельность, не могут описать признаки самостоятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся» (Л. В. Жарова)

Шкала оценки педагогом самостоятельной деятельности школьников

| Параметры | Показатели | В баллах |

| Успеваемость (1) | Отличная | 3 |

| Хорошая | 2 |

| Средняя | 1 |

| Низкая | 0 |

| Мотивация (2) | Устойчивый комплекс мотивов | 3 |

| Один устойчивый мотив | 2 |

| Ситуативные мотивы | 1 |

| Положительная мотивация не проявляется | 0 |

| Активность (3) | Творческая активность | 3 |

| Интерпретирующая активность | 2 |

| Воспроизводящая активность | 1 |

| Пассивность | 0 |

| Организованность (4) | Планирование этапов и способов деятельности. Организация рабочего места и средств. Планирование времени | 3 |

| Организация рабочего времени и средств. Планирование времени | 2 |

| Требуется напоминание взрослого | 1 |

| Свойство не проявляется | 0 |

| Ответственность (5) | Работа всегда выполняется без внешнего контроля | 3 |

| Работа чаще всего выполняется без внешнего контроля | 2 |

| Работа выполняется только в условиях внешнего контроля | 1 |

| Работа не выполняется успешно и в условиях внешнего контроля | 0 |

| Самостоятельность (6) | Используется комплекс умений. Перенос умений | 3 |

| Умения используются в стандартных ситуациях без внешней помощи | 2 |

| Умения используются при частичной помощи | 1 |

| Свойство не проявляется | 0 |

На основе наблюдений за процессом самостоятельной деятельности в исследуемой группе, педагог оценивает каждый параметр в соответствии с принятой шкалой. Данные по каждому ученику фиксируются в специальной таблице.

Лист оценки преподавателем самостоятельной деятельности школьников

| Школьники ФИО | Параметры |

| Успеваемость (1) | Мотивация (2) | Активность (3) | Организованность (4) | Ответственность (5) | Самостоятельность (6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Интерпретация параметров самостоятельной деятельности

Успеваемость

I. Успеваемость:

1. Отличная.

2. Хорошая.

3. Средняя.

4. Низкая.

II. Мотивация:

1. Школьника побуждает к самостоятельности деятельности несколько мотивов.

2. Один устойчивый мотив.

3. Мотивы оцениваются как ситуативные.

4. Школьника ничто не побуждает к самостоятельности деятельности.

III. Активность:

1. Проявляет инициативу, активен (а), если требуется исследование, нестандартное решение задачи.

2. Предпочитает доступные задания, но требующие размышления, объяснения своими словами.

3. Активно выполняет только несложные задания.

4. При выполнении самостоятельной работы всегда пассивен.

IV. Организованность:

1. Выполняя самостоятельную работу, умеет организовывать рабочее место, средства обучения, умеет планировать время, этапы и способы деятельности.

2. Умеет организовывать рабочее место и средства обучения, планировать время.

3. Скорее всего умеет хорошо организовать рабочее место и средства труда.

4. Не способен организовывать свою самостоятельную работу без посторонней помощи.

V. Ответственность:

1. Любую работу на занятиях выполняет без внешнего контроля (на доверии, на самоконтроле).

2. Чаще всего в контроле не нуждается, не позволяет совесть.

3. Его ответственность стимулирует внешний контроль, на самоконтроль положиться не может.

4. Это качество у него совсем не развито.

VI. Самостоятельность:

1. Справляется с заданием любой сложности без помощи, умеет ставить цель самостоятельной работы.

2. Без помощи может выполнить задания средней сложности.

3. Типовые задания выполняет только при внешней помощи.

4. При выполнении заданий всегда нуждается в помощи учителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Карта проявлений самостоятельности (А. М. Щетинина)

Карта проявлений самостоятельности заполняется учителем на основе наблюдений, проведенных за школьником. Если оказалось, что указанное качество школьник не проявляет никогда, то в соответствующей графе ставится 0 баллов, иногда – 2 балла, часто – 4 балла.

| Показатели самостоятельности | Частота проявлений |

| никогда | иногда | часто |

| Умеет найти себе дело |

|

|

|

| Имеет свою точку зрения |

|

|

|

| Не обращается за помощью к сверстникам |

|

|

|

| Не обращается за помощью к взрослому |

|

|

|

| Стремиться все делать сам |

|

|

|

| Доводит начатое дело до конца |

|

|

|

| Без указания взрослого убирает свои вещи |

|

|

|

| Самостоятельно решает конфликты со сверстниками |

|

|

|

| Не заботится о том, чтобы всегда находиться в согласии с большинством |

|

|

|

| Негативно относится к какой-либо помощи со стороны взрослого или сверстников |

|

|

|

| Без напоминания выполняет порученные дела |

|

|

|

| Может работать один |

|

|

|

Обработка и интерпретация результатов. Подсчитав количество баллов, можно определить уровень развития самостоятельности у школьника: низкий – 0-12 баллов; средний – 13-24 балла; высокий – 25-48 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Результаты констатирующего этапа исследования

Результаты опроса учащихся «Представление о самостоятельности и трудолюбии»

| № исп. | № вопроса | Всего баллов | Уровень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Низкий |

| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Низкий |

| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Низкий |

| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Низкий |

| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | Высокий |

| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | Средний |

| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Низкий |

| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Высокий |

| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Низкий |

| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Средний |

| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | Высокий |

| 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Низкий |

| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Низкий |

| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Высокий |

| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Очень низкий |

| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Очень низкий |

| 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Очень низкий |

| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Очень низкий |

| ср. зн. | | | | | | 4,8 | |

Результаты анкетирования педагога «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся» (Л. В. Жарова)

| № | Успеваемость | Мотивация | Активность | Организованность | Ответственность | Самостоятельность |

| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |

| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |

| 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |

| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |

| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |

| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |

| ср. зн. | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,7 |

Результаты наблюдения «Карта проявлений самостоятельности» (А. М. Щетинина)

| № | Показатели | Сумма баллов | Уровень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|

|

| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | Средний |

| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | Средний |

| 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Низкий |

| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Низкий |

| 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Низкий |

| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Низкий |

| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | Средний |

| 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | Средний |

| 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | Средний |

| 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Высокий |

| 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Низкий |

| 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | Средний |

| 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | Средний |

| 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | Высокий |

| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Низкий |

| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Низкий |

| 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | Средний |

| 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Низкий |

| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Низкий |

| 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | Средний |

| 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | Средний |

| 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | Средний |

| 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | Средний |

| 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Низкий |

| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Низкий |

| ср. зн. | | | | | | | | | | | | | 17,8 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Конспекты занятий

Беседа-игра «Поговорим о самостоятельности»

Цель: способствовать развитию чувства самостоятельности.

Задачи:

• Познакомить учащихся с понятием самостоятельность.

• Учить умению выслушивать мнения других, доказывать свою точку зрения.

• Воспитывать нормы поведения детей, нравственные качества личности.

• Развивать познавательные способности детей и их кругозор.

Введение. О теме и целях встречи.

1. Работа со сказкой.

Жил-был мальчик Алеша Иванов. Были у Алеши мама, папа, две бабушки и тетя. Они его любили-обожали. Поэтому Алеша ничего не хотел и не умел делать сам. Просыпаясь… Зевал, широко разинув рот. И тетя Лиля тотчас же вливала ему в рот какао. А обе бабушки протягивали ему пирожное. Алешин папа в это время старался развеселить ребенка. А мама бежала в магазин, чтобы купить Алеше какой-нибудь подарок. У этого мальчишки было ужасно много всяких игрушек, альбомов, книжек, красок, которые он раскидывал по всей комнате. Они ему очень мешали, пока бабушки не наведут порядок в комнате. А в это время родители делали за сына домашнее задание.

В школу Алеша постоянно опаздывал, хотя жил в соседнем дворе. Пока его оденут, соберут ему портфель, проводят до школы… Но и там ему было скучно. Он никогда не мог справиться с заданиями, и ждал, когда подойдет учитель, и сделает за него. Воспитатель напоминала, что надо одеть на прогулку шапочку и завязывала шнурки, потому что Алеша ничего не умел и не мог же он вообще не гулять. И так продолжалось изо дня в день…

Закончил Алеша школу, да счастья в жизни своей так и не нашел. А почему? Вот вопрос, на который Алеша не смог ответить.

А вы, ребята, сможете? (обсуждение с детьми)

– О каком праве ребенка забыли взрослые? (О праве на самостоятельность).

– О какой обязанности забыл ребенок? (Человек обязан отвечать за свои поступки и слова, ответственность) Какова же тема встречи?

– Итак, тема нашего классного часа – Самостоятельность и ответственность.

Мы с вами узнаем, что такое самостоятельность, нужна ли она человеку, насколько в вас развита самостоятельность. (На доску цели!!!)

2. Работа над понятием «самостоятельность».

– «Самостоятельность». Какое слово спряталось внутри? (Сам) Версии детей.

– Как вы понимаете, что такое самостоятельность?

Игра «Похвалялки».

Ведущий говорит: «Я умею хорошо…» – называя то действие, которое ему, на его взгляд, удается хорошо выполнять самостоятельно. Если кто – то из сидящих по кругу тоже умеет это делать, он встает и говорит: «Я тоже умею хорошо…»

После ведущего все участники по желанию заявляют о своих умениях, причем каждый может похвалить себя столько раз, сколько ему хочется.

Самоанализ.

Игра «Линейка ответственности»

Перед вами линейка с отметками от 1 до 10. Кто из вас может сказать о себе, что он очень ответственный ребенок, встает на 10, кто совсем не ответственный, встает на 1. Сами попытайтесь определить степень своей ответственности и самостоятельности.

Рисунок «Ромашки самостоятельности и ответственности».

Инструкция: Вам необходимо нарисовать цветок с пятью лепестками. Раскрашивать мы его будем вместе (а цвет каждого лепестка будет меняться в зависимости от ваших ответов). Итак, приступаем…

Вопрос: Кто будит вас по утрам?

– Разукрасьте лепесток под номером … красным цветом – если вы сами встаете, синим – если, родители вас будят, желтым – если иногда родители, иногда вы сами встаете.

– Посмотрите, такие варианты ответа будут для всех вопросов.

– Второй вопрос: Кто собирает ваш портфель?

. Раскрасим лепесток ромашки (лепесток под номером … красным цветом – если вы сами собираете, синим – если, родители, желтым– если иногда родители, иногда вы сами.

– Третий вопрос: Кто решает, что вам одеть в школу?

– Если вы сами решаете, что одеть, каким цветом разукрасите? Родители?

– Четвертый – Кто убирает в вашей комнате?

Я думаю, что вы догадались, какой будет последний вопрос.

– Кто делает ваше домашнее задание?

Не забудьте разукрасить лепесток синим – если вы никогда не выполняете задания сами, всегда нуждаетесь в помощи и напоминаниях, красным– если стараетесь все сделать самостоятельно, желтым – если иногда родители или педагоги вам помогают, иногда вы сами все делаете.

Рядом ромашку, которую хотели бы видеть.

Как вы считаете, нужна ли самостоятельность вам? А для чего она вам? Продолжите фразу: «Самостоятельность нужна для того, чтобы…»

РЕФЛЕКСИЯ. – Подведем итог: У всех получились ромашки разных цветов, – О чем это говорит? (О разной степени самостоятельности)

– А если бы в эту игру играли дети детского сада, какого цвета у них был бы цветок? Почему?

– А если бы играли взрослые?

А о чем это говорит? (Самостоятельность можно и нужно развивать)

Хорошо мы с вами потрудились. Вы поняли, что свою самостоятельность можно развивать. Не бойтесь ошибиться! Пробуйте, даже если сразу не получится. Мы с вами учимся, и можем ошибаться. Сразу редко у кого что получается.

Девизом должно стать – Я сам!

Классный час: «Как я умею преодолевать трудности»

Цель: сформировать у обучающихся понятие « самостоятельность», умение оценивать свои поступки, соотносить с нравственными ценностями, воспитывать самостоятельность.

Запись на доске: Дерево Познания.

1. Организационный момент. Самоопределение к деятельности. Сегодня у нас с вами час общения. А общение начинается с рукопожатия. Давайте все встанем, возьмемся за руки, посмотрим друг на друга. Мы все вместе – одна команда, работаем сообща, а сообща можно решить любые вопросы и проблемы. Сейчас мы прочитаем рассказ Юрия Сотника» Как я был самостоятельным», после прочтения предлагаю вам определить тему нашего классного часа. О чем этот рассказ? Какая главная мысль рассказа? Какое название можно дать рассказу? Как вы считаете: быть самостоятельным легко или сложно?

2. Определение темы и цели классного часа. Постараемся в этом разобраться. Какая будет тема классного часа? Определим цель нашей работы. Мы с вами узнаем, что такое самостоятельность, нужна ли она человеку, как можно ее развивать, насколько в нас развита самостоятельность.

Сейчас мы разобьемся на команды. В 1-ю команду пойдут те, кто считает, что «самостоятельность, это делаю, что хочу и когда хочу, а во 2-юте, кто считает, самостоятельность – это ответственность за то, что я делаю.

Итак, я считаю себя самостоятельным, потому что я делаю, что хочу и когда хочу (команда справа), а я считаю себя самостоятельным, потому, что несу ответственность за то, что я делаю. (команда слева) Сейчас мы узнаем, какая команда более правильно понимает что такое самостоятельность, а какая нет.

Для решения этой проблемы мы должны добраться до Дерева Познаний, которое поможет ответить на вопросы: «самостоятельность, это делаю, что хочу и когда хочу», или самостоятельность – это ответственность за то, что я делаю»

Первым шагом будет работа со словарем.

Самостоятельность – это………………. .

самостоятельность – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ , -ая, -ое; -лен, -льна.

1. Существующий отдельно от других, независимый. Самостоятельная организация. Жить самостоятельно (нареч. ).

2. Решительный, обладающий собственной инициативой. С. человек. Самостоятельное поведение.

3. Совершаемый собственными силами, без посторонних влияний, без чужой помощи. С. учёный труд. -Как вы считаете, чья точка зрения ближе к определению слова в словаре? Есть ли сейчас желающие перейти в другую группу или все останутся в своих группах?

3. Работа над рассказом.

Предлагаю вам поговорить о рассказе Юрия Сотника. Вторым шагом у нас будет взгляд со стороны.

– Самостоятельны ли герои рассказа? Почему?

– Кто из них более самостоятельный? Почему?

– Правильно ли повел себя Лешка? Как бы поступил ты?

– Умеют ли герои рассказа оценивать свои действия, нести за них ответственность?

– Какой вывод можно сделать из рассказа?

– Если у некоторых изменилось мнение о самостоятельности, то можете поменять группу.

4. Рассказ о себе.

Третьим шагом будет рассказ о себе.

– Вы себя считаете самостоятельными?

– В чем проявляется ваша самостоятельность?

– Легко ли быть самостоятельным?

– Почему? (нужно заставлять себя что-то делать, быть внимательным, трудолюбивым, настойчивым,)

– Что нужно сделать для того, чтобы стать самостоятельным? – Продолжите фразу: Самостоятельность нужна для того, чтобы…. ( никого не просить, самому всё делать, …)

А чтобы узнать о том, насколько вы самостоятельны, я предлагаю вам следующую работу. (Дети заполняют таблицу «Моя самостоятельность», в которой два столбика «Что я могу делать самостоятельно» и «Что я пока не могу делать без помощи других». ) -Какой столбик заполнился больше?

– Может быть, теперь некоторые изменили свое мнение о самостоятельности? (все дети перешли во 2 группу)

5. Преодоление трудностей.

Четвертым шагом будем искать качества в себе, которые помогут преодолевать трудности.

– Какие качества характера, на ваш взгляд, помогут быть самостоятельными и преодолеть трудности?

(Между группами стоит стол, на котором лежат подписанные листочки.

Дети выходят, читают их. И если на листочке написано качество, по их мнению, помогающее быть самостоятельным, то прикрепляют этот листочек к дереву)

Слова: воля, желание, любовь к людям, ответственность, умение оценивать свои поступки, любовь к себе, безразличие, лень)

6. Рефлексия

– Итак, вначале у нас было 2 группы. В процессе нашего общения вы имели возможность переходить из группы в группу.

Сделаем вывод, исходя из нашей работы – какая группа правильно определила, что такое самостоятельность.

Давайте подведем итоги. Вам понравился наш классный час? Достигли ли мы поставленной цели? Что же такое самостоятельность? Легко ли быть самостоятельным? Да, самостоятельным быть трудно, но нам поможет преодолеть трудности Дерево Познаний, т. к. самостоятельность – это качество личности, ответственность за то, что я делаю перед другими людьми, самостоятельность связана и с другими качествами личности.

А можно ли развивать свою самостоятельность? Как?

Быть самостоятельным, т. е. стоять самому, без поддержки, не быть в доме просто жильцом, а стоять прямо перед лицом трудностей, испытаний. Если ты будешь таким, все, в том числе и родители, признают за тобой право на самостоятельность, будут считать тебя самостоятельным человеком. Необходимо научиться нести ответственность за свои поступки, ставить перед собой цель и уметь соотносить свои поступки с общечеловеческими ценностями, организовывать свою деятельность самостоятельно.

Благодарю Вас за приятное общение.

Беседа на тему «Значение самостоятельности в нашей жизни»

Цель: выявить у обучающихся уровень сформированности знаний о понятии «самостоятельность», о значении данного нравственного качества в жизни человека.

Обучающимся были предложены притчи о самостоятельности:

Притча от Пауло Коэльо «Самостоятельное решение» Отца-настоятеля монастыря в Сцете однажды посетил отшельник. – Мой духовный советник не знает, как направлять меня, – сказал отшельник. – Должен ли я его покинуть? Отец-настоятель не сказал ни слова, и отшельник возвратился в пустыню. Спустя неделю он опять приехал в монастырь. – Мой духовный советник не знает, как направлять меня, – сказал он. – Я решил покинуть его. – Это мудро, – сказал отец-настоятель. – Когда человек чувствует, что его душа недовольна, он не должен просить совета. Самостоятельное принятие решений необходимо для твоего дальнейшего продвижения по жизни.

Один ученик приставал к Мастеру с бесконечными вопросами. Мастер сказал ему: – В твоём сердце ответы на все твои вопросы, и только ты знаешь, как найти их. На следующий день он добавил: – Твой путь к Истине не может быть освещён кем-то другим. Ты хочешь взять взаймы мой фонарь. Я же хочу научить тебя, как сделать свой собственный.

Суфийская притча «Готовность к самостоятельности». Алами как-то заметил: – Однажды я сказал: «Не читайте книг», – и все перестали читать книги. Но ведь говоря это, я обращался к определённой аудитории. Почему же этому следуют совершенно другие люди? 67 Асвад мюрид спросил: – А мне какую книгу следует изучать? Алами велел ему прочитать книгу «Размышления Аламита». Когда спустя некоторое время Асвад возвратился к учителю, Алами тут же спросил его: – Ты прочитал «Размышления»? – Да, прочитал, – ответил Асвад. – Каковы были мои инструкции? – Прочитать книгу, называемую «Размышления Аламита». – И ты прочитал эту книгу? – Я прочитал «Размышления». – Могу сказать, что ты не прочёл всю книгу. – Я не прочёл предисловия книги и заметок, потому что мне показалось, что они не имеют отношения к «Размышлениям». – В таком случае не пора ли тебе следовать своим собственным указаниям? – спросил Алами.

Обсуждая данные притчи, дети анализировали ситуации, которые лежали в основе притчи, выводили из них мораль, рассуждали над тем, что получилось бы, если герои принимали решения самостоятельно, руководствовались бы самостоятельными решениями. Затем детям было предложены рассказать о своем жизненном опыте, когда им приходилось делать самостоятельный выбор. Участие приняли не все обучающиеся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Результаты контрольного этапа исследования

Результаты опроса учащихся «Представление о самостоятельности и трудолюбии»

| № исп. | № вопроса | Всего баллов | Уровень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Высокий |

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | Высокий |

| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Высокий |

| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | Высокий |

| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Высокий |

| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Высокий |

| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | Высокий |

| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | Высокий |

| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Высокий |

| 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Высокий |

| 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Высокий |

| 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Высокий |

| 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Средний |

| 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Средний |

| ср. зн. | | | | | | 7,9 | |

Результаты анкетирования педагога «Диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся» (Л. В. Жарова)

| № | Успеваемость | Мотивация | Активность | Организованность | Ответственность | Самостоятельность |

| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |

| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |

| 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |

| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |

| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |

| 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |

| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |

| 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |

| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |

| 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |

| 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

| 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| ср. зн. | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |

Результаты наблюдения «Карта проявлений самостоятельности» (А. М. Щетинина)

| № | Показатели | Сумма баллов | Уровень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|

|

| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | Средний |

| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | Средний |

| 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | Средний |

| 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | Средний |

| 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | Средний |

| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Низкий |

| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | Средний |

| 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | Средний |

| 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Высокий |

| 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Низкий |

| 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | Высокий |

| 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | Средний |

| 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | Средний |

| 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | Средний |

| 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | Средний |

| 25 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | Высокий |

| 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Высокий |

| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Низкий |

| ср. зн. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 24,3 |

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Статистическая обработка данных с помощью критерия Вилкоксона

Различия в уровне сформированности представлений о самостоятельности у младших школьников до и после проведения занятий

Различия в параметрах самостоятельной деятельности учащихся до и после проведения занятий

Различия в проявлениях самостоятельности у младших школьников до и после проведения занятий