Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1»

Экология и человек. Экологическая обстановка РТ и Высокогорского района. Преподаватель-организатор ОБЖ учитель первой категории Фомин С.А.

1. Экологический кризис

Начиная со средины XX в. рост потребностей человека и его производственной активности привел к тому, что масштабы возможного воздействия человека на природу стали соизмеримыми с масштабами глобальных природных процессов. В результате труда человека :

- создаются каналы и новые моря, исчезают болота и пустыни

- перемещаются огромные массы ископаемых пород

- синтезируются новые химические материалы

- вызывает резко негативные необратимые изменения как окружающей среды, так и биологической природы самого человека. Это касается буквально всей среды — атмосферы, гидросферы, недр, плодородного слоя

- гибнут животные и растения

- разрушаются и исчезают биоценозы и биогеоценозы

- растет заболеваемость людей. При этом неуклонно увеличивается численность населения земного шара. Вывод напрашивается сам собой: человечество неумолимо идет к экологической катастрофе — истощению энергетических, минеральных и земельных ресурсов, гибели биосферы, а возможно, и самой человеческой цивилизации. Поэтому возникла необходимость защиты среды обитания человека от его же воздействия на нее.

Итак, современная цивилизация находится в состоянии глубочайшего экологического кризиса. Это не первый экологический кризис в истории человечества, но он может стать последним.

2 . Основные черты современного экологического кризиса

- 2.1 Исчезновение растительных и животных видов, видового многообразия, генофонда флоры и фауны Земли, причем животные и растения исчезают, как правило, не в результате их непосредственного истребления человеком, а вследствие изменения среды обитания. С начала 1980-х гг. ежедневно вымирает один вид животных, а еженедельно — один вид растений. Вымирание угрожает тысячам видов животных и растений. Под угрозой исчезновения находится каждый четвертый вид земноводных, каждый десятый вид высших растений. А каждый из видов является неповторимым, уникальным результатом эволюции, протекавшей много миллионов лет.

- 2.2 Исчезновение лесов (особенно тропических) со скоростью несколько десятков гектаров в минуту. Это влечет за собой, в частности, эрозию почв (почвы — продукт сложного и длительного взаимодействия живой и косной материи), уничтожение верхнего плодородного слоя земли, опустынивание Земли, которое происходит со скоростью 44 га/мин. Кроме того, леса — главные поставщики кислорода в атмосферу посредством фотосинтеза. В настоящее время баланс прихода и расхода кислорода отрицательный. За последние 100 лет концентрация кислорода в воздухе снизилась с 20,948 до 20,8%, а в городах даже ниже 20%. Уже 1/4 суши лишена естественного растительного покрова. Большие площади коренных биогеоценозов заменены вторичными, более упрощенными и однообразными, с заметно пониженной продуктивностью. Растительная биомасса глобально уменьшилась примерно на 7%.

- 2.3 Истощение природных ресурсов. Ежегодно из недр Земли извлекается более 100 млрд т различных пород. Для жизнедеятельности одного человека в современной цивилизации в год необходимо 200 т различных твердых веществ, которые он с помощью 800 т воды и 1000 Вт энергии превращает в продукты своего потребления. При этом человечество живет за счет не только эксплуатации ресурсов современной биосферы, но и невозобновляемых продуктов былых биосфер (нефть, уголь, газ, руды и т.п.). По самым оптимистическим оценкам, существующих запасов таких природных ресурсов человечеству хватит ненадолго: нефти примерно на 30 лет; природного газа на 50 лет; угля на 100 лет и т.д. Но и возобновляемые природные ресурсы (например, древесина) становятся невозобновляемыми, поскольку условия их воспроизводства коренным образом изменяются, они доводятся до крайнего истощения или полного уничтожения, т.е. все природные ресурсы на Земле конечны.

- 2.4 Непрерывный и бурный рост энергетических затрат человечества. Расход энергии (в ккал/сутки) на одного человека в первобытном обществе был примерно 4000, в феодальном обществе — около 12 000, в индустриальной цивилизации — 70 000, а в развитых постиндустриальных странах достигает 250 000 (т.е. выше в 60 раз и более, чем у наших палеолитических предков) и продолжает возрастать. Однако этот процесс не может продолжаться долго: атмосфера Земли разогревается, что может иметь самые непредсказуемые неблагоприятные последствия (климатические, географические, геологические и др.).

- 2.5 Загрязнение атмосферы, воды, почвы. Источником загрязнения атмосферы являются прежде всего предприятия черной и цветной металлургии, тепловые электростанции, автомобильный транспорт, сжигание мусора, отходов и др. Их выбросы в атмосферу содержат оксиды углерода, азота и серы, углеводороды, соединения металлов, пыль. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 20 млрд т СО2; 300 млн т СО2; 50 млн т оксидов азота; 150 млн т SO2; 4—5 млн т Н2S и других вредных газов; более 400 млн т частиц сажи, пыли, золы.

- 2.6 В природе за счет жизнедеятельности растений и животных происходит непрерывный круговорот углерода. В ходе его углерод из органических соединений постоянно переходит в неорганические, и наоборот. На круговорот углерода существенное влияние оказывает сжигание топлива. При этом в атмосферу выбрасывается такое огромное количество углекислого газа и пыли, что это может привести к изменению климата на Земле. Углекислый газ атмосферы свободно пропускает на Землю излучение Солнца, но задерживает излучение Земли, результатом чего является так называемый парниковый эффект — слой углекислого газа играет ту же роль, что стекло в теплице. Поэтому увеличение содержания СО2 в атмосфере (в настоящее время на 0,3% в год) может стать причиной потепления на Земле, привести к таянию полярных льдов и вызвать катастрофическое повышение уровня Мирового океана на 4—8 м.

- 2.7 Увеличение содержания в атмосфере SO2 обусловливает образование «кислотных дождей», вызывающих рост кислотности водоемов, гибель их обитателей. Под губительным действием оксидов серы и азота разрушаются строительные материалы, памятники архитектуры. Из-за переноса воздушных масс на большие расстояния (трансграничные переносы) опасное повышение кислотности водоемов распространяется на большие площади.

- 2.8 Выхлопные газы автотранспорта наносят огромный урон жизнедеятельности животных и растений. Составные части выхлопных газов автомобилей — оксид углерода, оксиды азота, оксид серы, соединения свинца, ртути и др. Оксид углерода СО (угарный газ) взаимодействует с гемоглобином крови в 200 раз активнее кислорода и снижает способность крови быть переносчиком кислорода. Поэтому даже при незначительных концентрациях в воздухе угарный газ оказывает вредное воздействие на здоровье (вызывает головную боль, снижает умственную деятельность). Оксид серы вызывает спазмы дыхательных путей, оксиды азота — общую слабость, головокружение, тошноту. Содержащиеся в выхлопных газах соединения свинца — очень токсичного элемента — действуют на ферментные системы и обмен веществ, свинец накапливается в пресной воде. Один из опаснейших загрязнителей — ртуть, накапливаясь в организме, она отрицательно действует на нервную систему .

- 2.9 Загрязнение гидросферы. Вода широко, хотя и не повсеместно, распространена на нашей планете. (Общий запас воды около 1,4 1018 т. Основная масса воды сосредоточена в морях и океанах. На долю пресной воды приходится только 2%.) В природных условиях осуществляется постоянный круговорот воды, сопровождающийся процессами ее очистки. Вода выносит огромные массы растворенных веществ в моря и океаны, где происходят сложные химические и биохимические процессы, способствующие самоочищению водоемов.

- 2.10 Радиоактивное загрязнение окружающей среды в результате ядерных испытаний, аварий на предприятиях ядерной энергетики (Чернобыльская катастрофа 1986 г.), накопления радиоактивных отходов.

3. Принципы и пути преодоления экологического кризиса

Научно-технологические разработки позволяют выделить следующие пути, методы, средства разрешения или по крайней мере смягчения экологического кризиса:

- + создавать эффективные очистные сооружения, развивать безотходные (замкнутые) и малоотходные технологии;

- + переходить на циклическое использование ресурсов, прежде всего водных;

- + разрабатывать технологии комплексной переработки сырья;

- + не допускать перепроизводства энергии, которое может дестабилизировать геофизические системы на Земле;

- + резко ограничивать извлечение химических веществ из недр планеты, выброс и загрязнение среды обитания;

- + снижать материалоемкость готовой продукции: количество природного вещества в усредненной единице общественного продукта необходимо уменьшать (миниатюризация изделий, разработка и применение ресурсосберегающих технологий и т.п.);

- + увеличивать скорость оборота вовлекаемых природных ресурсов, особенно на фоне развития безотходных технологий;

- + исключить из производства ядохимикаты, способные накапливаться в организмах животных и растений;

- + проводить лесонасаждения, совершенствовать использование лесополос (они увеличивают снегозадержание, здесь птицы строят гнезда, что в свою очередь способствует уничтожению вредителей сельскохозяйственных культур и др.);

- + расширять сеть заповедников, охраняемых природных территорий;

- + создавать центры разведения исчезающих животных и растений с их последующим возвращением в естественные места обитания;

- + развивать биологические методы защиты сельскохозяйственных культур и лесов, экологические биотехнологии;

- + разрабатывать методы планирования роста народонаселения;

- + совершенствовать правовое регулирование охраны природы;

- + развивать международное экологическое сотрудничество, разрабатывать правовые основы международной глобальной экополитики;

- + формировать экологическое сознание, системы экологического образования и воспитания.

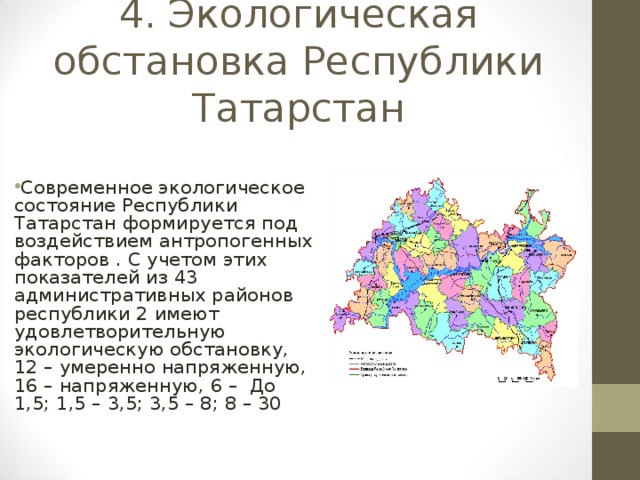

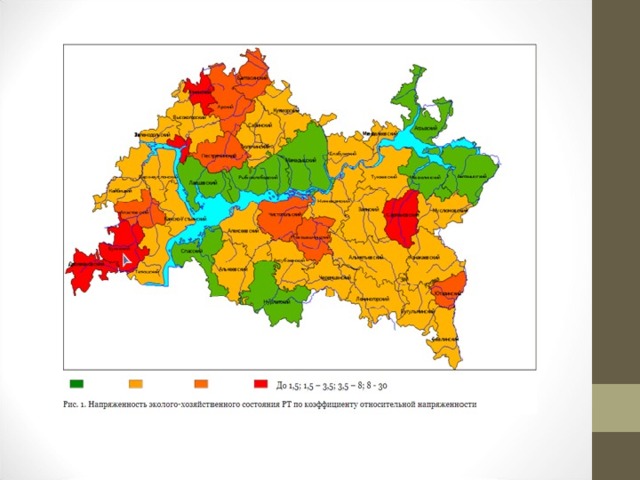

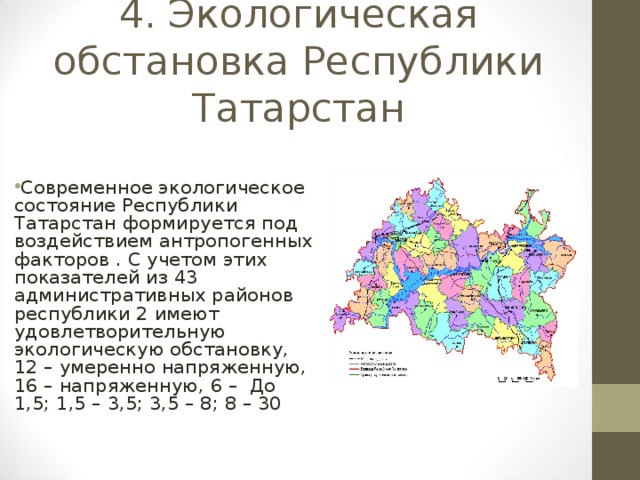

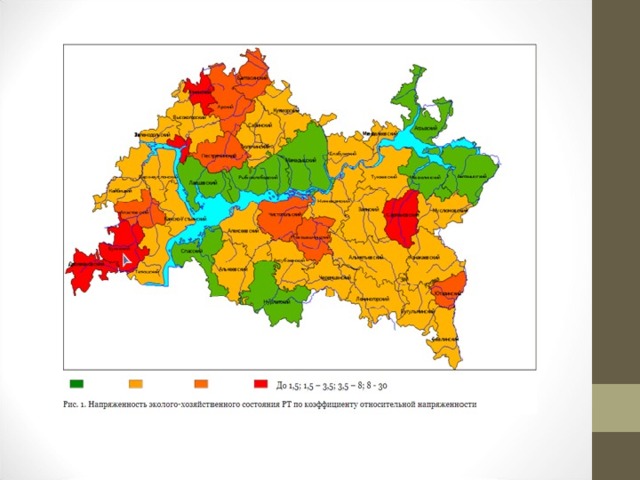

4. Экологическая обстановка Республики Татарстан

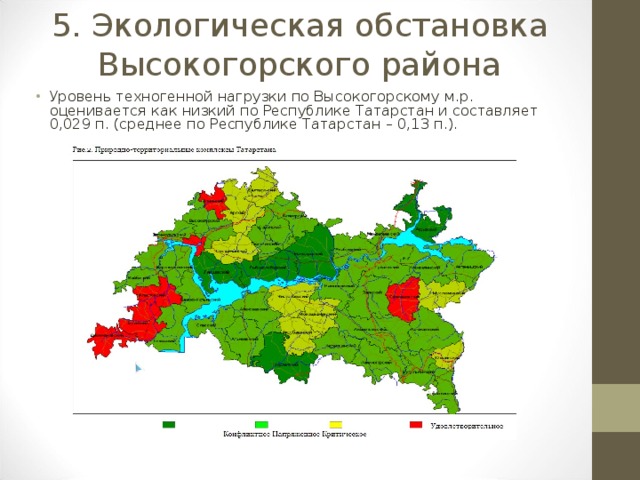

- Современное экологическое состояние Республики Татарстан формируется под воздействием антропогенных факторов . С учетом этих показателей из 43 административных районов республики 2 имеют удовлетворительную экологическую обстановку, 12 – умеренно напряженную, 16 – напряженную, 6 – До 1,5; 1,5 – 3,5; 3,5 – 8; 8 – 30

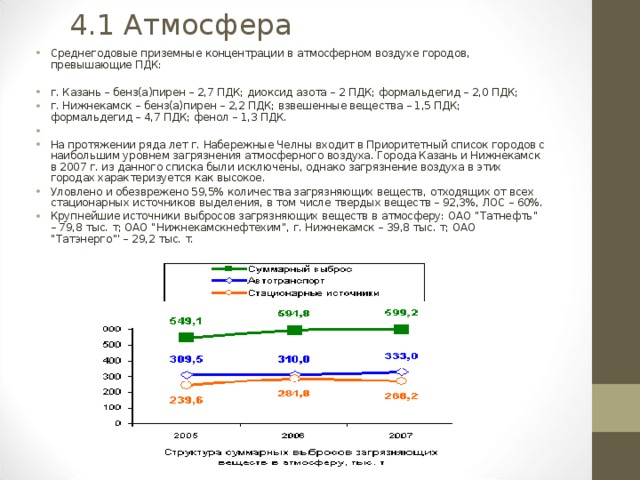

4.1 Атмосфера

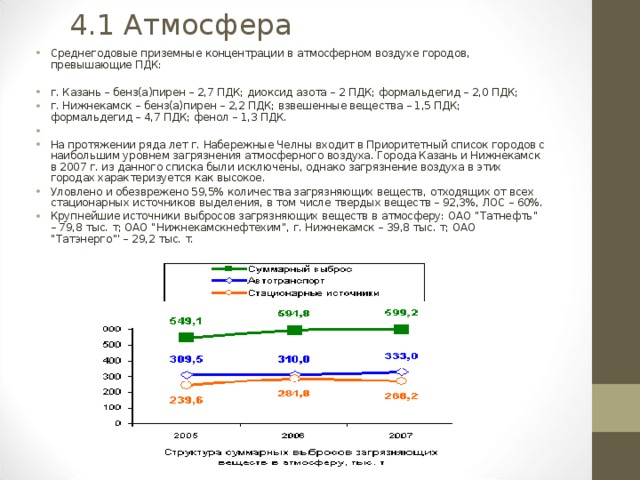

- Среднегодовые приземные концентрации в атмосферном воздухе городов, превышающие ПДК:

- г. Казань – бенз(а)пирен – 2,7 ПДК; диоксид азота – 2 ПДК; формальдегид – 2,0 ПДК;

- г. Нижнекамск – бенз(а)пирен – 2,2 ПДК; взвешенные вещества – 1,5 ПДК; формальдегид – 4,7 ПДК; фенол – 1,3 ПДК.

- На протяжении ряда лет г. Набережные Челны входит в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Города Казань и Нижнекамск в 2007 г. из данного списка были исключены, однако загрязнение воздуха в этих городах характеризуется как высокое.

- Уловлено и обезврежено 59,5% количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения, в том числе твердых веществ – 92,3%, ЛОС – 60%.

- Крупнейшие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: ОАО “Татнефть” – 79,8 тыс. т; ОАО “Нижнекамскнефтехим”, г. Нижнекамск – 39,8 тыс. т; ОАО “Татэнерго”' – 29,2 тыс. т.

4.2 Гидросфера

- В 2007 г. в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения использовано 5216,14 млн. м3 воды, экономия свежей воды – 93%.

- Потери воды при транспортировке составили 107,64 млн. м3 (около 14% суммарного забора воды в республике).

- Объем сброса в поверхностные водные объекты сточных вод в 2007 г. составил 598,52 млн. м3, в том числе 493,45 млн. м3 загрязненных сточных вод (82%), нормативно очищенных сточных вод нет.

4.3 Отходы

- На начало 2007 г. на балансе предприятий республики имелось в наличии 1,5 млн. т отходов производства и потребления; образовалось за год 3,7 млн. т отходов, из которых использовано и обезврежено 54%. С учетом передачи отходов для использования, обезвреживания, захоронения, размещения на конец 2007 г. на балансе предприятий оставалось в наличии 1,35 млн. т отходов.

- На территории республики имеются следующие места организованного захоронения отходов: полигоны ТБО – 50 шт. (48 соответствуют действующим нормативам) на площади 321,9 га, санкционированные свалки ТБО при муниципальных образованиях – 1322 шт. на площади 913,4 га, полигоны промышленных отходов – 3 шт. (все соответствуют действующим нормативам) на площади 64,7 га.

- Основные источники образования отходов: ОАО “КАМАЗ” – 991 тыс. т; ОАО “Заинский сахар” – 513 тыс. т; ОАО “Буинский сахарный завод” – 302 тыс. т.

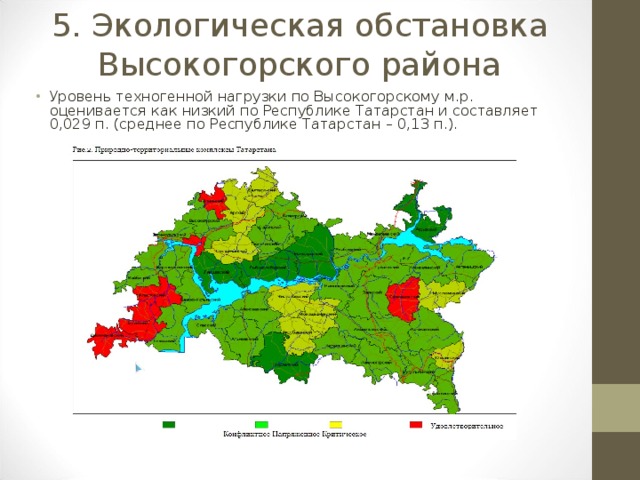

5. Экологическая обстановка Высокогорского района

- Уровень техногенной нагрузки по Высокогорскому м.р. оценивается как низкий по Республике Татарстан и составляет 0,029 п. (среднее по Республике Татарстан – 0,13 п.).

5.1 Атмосфера

- Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в районе вносят предпри-

ятия строительной (38,6%) и топливной (50,4%) отраслей промышленности (Государст-

венный…, 2009 г.). Наиболее крупные промышленные предприятий района ОАО "Татметалл", филиал

ОАО "Татспиртпром" Усадский спиртзавод, ОАО "Казанская сельхозтехника", завод по

обработке гранита, мрамора, доломита "Гранташ" и Ислейтарский лесхоз.

Самыми крупными сельскохозяйственными предприятиями района являются ООО

"Высокогорскагрохим", ООО "Высокогорская сельхозтехника", Куркачинский ХПП, фи-

лиал ОАО "Вамин-Татарстан" Высокогорский молочный завод, ОАО "Племзавод Бирю-

линский", ООО "Серп и молот", ООО "Нур-агро".

В целом на 31 предприятии района в 2009 г. (2008 г. - 21) действовало 943 стацио-

нарных источников выбросов (в 2008 г. - 883), из них оснащенных ГОУ – 27.

Общий выброс ЗВ стационарными источниками составил 1,487 тыс. т (в 2008 г. -

1,208 тыс. т) (см. таблицу ниже).

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются твердые

вещества, оксид углерода, углеводороды.

5.2 Гидросфера

Одним из негативных факторов изменения гидрохимического состояния поверхно-

стных водных объектов является их прямое загрязнение ливневыми и сточными водами

производственных и сельскохозяйственных объектов.

Основные источники загрязнения и объемы сбрасываемых сточных вод в водные

объекты Высокогорского муниципального района представлены ниже

5.3 Отходы

По состоянию на начало 2010 г. в Высокогорском муниципаль-

ном районе по данным администрации функционировало 15 свалок ТБО при МО (из кото-

рых 13 – санкционированных), общей площадью 12,95 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

технология захоронения твердых бытовых отходов на существующих свалках Высокогор-

ского муниципального района представляет серьезную опасность для окружающей среды,

являясь мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод. На свал-

ках отсутствует ограждение, не организовано взвешивание принимаемых отходов, не про-

водится радиационно-дозиметрический контроль. Территория объектов не охраняется,

имеется доступ посторонних лиц. Кроме того, на свалках отсутствуют контрольные сква-

жины и не проводятся анализы состояния и качества подземных вод

Одной из серьезных проблем на территории района является вопрос утилизации

биологических отходов. По данным Райгосветобъединения Высокогорского муниципаль-

ного района на территории района находятся 24 сибиреязвенных скотомогильника, все из

которых огорожены, а также 32 биотермические ямы. В восьми местах сибиреязвенные

захоронения не уточнены.

5.4 Влияние на здоровье населения

Сравнивая динамику распространенности болезней среди всех возрастных групп насе-

ления по всем классам заболеваний Высокогорского муниципального района с пятью близко

расположенными муниципальными районами, можно сказать, что Высокогорский муниципальный район не является лидером по уровню заболеваемости населения, и в 2008 г. опередил только Верхнеуслонский.

5.5 Вывод