Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска

«Гимназия восточных языков № 4»

Тема: Оценка состояния здоровья сердца человека по его биоэлектрической активности.

Направление: «Достижения биологической науки»

Исследовательский проект

Выполнила: Кузнецова Стефания Владимировна,

ученица 10 «А»

класса

Руководитель: Сидоренко Лидия Яновна,

учитель химии

г. Хабаровск

2025 г.

Содержание

Введение........................................................................................................3

Теоретическая часть

Глава 1. Анатомия и физиология сердца…………………………………6

Строение сердца……………………………………………6

Функции сердца……………………………………………8

Сердечный цикл…………………………………………..10

Глава 2. Теоретические основы биоэлектрической активности сердца человека..................................................................................................................11

2.1. Проводящая система сердца………………………………...0

2.2. Методы исследования состояния сердечно-сосудистой системы……………………………………………………………0

Электрокардиограмма, её расшифровка

(Глава 3. Заболевания сердца, причины возникновения) ……………….

Практическая часть

Глава 3. Алгоритм проводимой работы……………………………….…7

Глава 4. Анализ результатов……………………………………………...9

Выводы……………………………...………………...…………………....9

Список используемой литературы……………………………...……...9

Приложение……………………………………………………...………...9

Введение

В условиях современного мира, где стресс, неправильное питание и малоподвижный образ жизни становятся обычным явлением, особенно важно уделять внимание здоровью подрастающего поколения. В этот период происходит активное развитие организма, и одно из ключевых направлений, требующих внимания, — здоровье сердца. Сердечно-сосудистая система является индикатором общего состояния здоровья, а изменения в ее функционировании могут сигнализировать о возможных нарушениях.

Тема оценки состояния здоровья сердца подростков через анализ биоэлектрической активности представляется особенно актуальной и многогранной. Исследование биоэлектрической активности сердца позволяет не только оценить текущее состояние здоровья подростков, но и выявить потенциальные риски, связанные с их физическим и эмоциональным состоянием. Изучение некоторых заболеваний сердца, может помочь в ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Я выбрала эту тему, так как она сочетает в себе научный интерес и практическую значимость. Понимание особенностей работы сердца у подростков может способствовать разработке эффективных методов профилактики и коррекции различных заболеваний. Кроме того, исследование данной темы поможет повысить осведомленность о важности заботы о здоровье сердца в молодом возрасте, что является основой для формирования здорового образа жизни в будущем.

Таким образом, данный проект направлен на изучение важной и актуальной проблемы – здоровья сердца подростков, которая требует внимания еще с раннего возраста

Актуальность: данная работа важна, поскольку в последние годы наблюдается увеличение числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи. Это требует более глубокого изучения биоэлектрической активности сердца и выявления факторов, способствующих развитию патологий.

Цель: оценить состояние здоровья сердца у подростков (8-10 классов) на основе анализа его биоэлектрической активности, выявить возможные признаки стресса и утомления, а также разработать рекомендации для улучшения физического и эмоционального состояния учащихся.

Задачи:

Провести анализ литературных источников, изучив теоретические аспекты работы сердца и рассмотрев наиболее частые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Провести анкетирование, собрав данные о факторах образа жизни, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы (питание, физическая активность, сон, стресс и т.д.).

Провести обследование подростков (13-16 лет), используя современные методы регистрации биоэлектрической активности сердца (электрокардиографию).

Проанализировать полученные данные и выявить корреляции между показателями биоэлектрической активности сердца и факторами образа жизни.

Разработать рекомендации по улучшению состояния здоровья подростков на основе полученных результатов.

Гипотеза: характер биоэлектрической активности сердца у подростков одной возрастной категории приблизительно одинаков.

Объект исследования: оценка состояния здоровья сердца подростков (13-16 лет).

Предмет исследования: оценка состояния здоровья сердца человека по его биоэлектрической активности.

Методы исследований:

теоретические: теоретический анализ литературы и других источников информации.

эмпирические: анкетирование, проведение обследования, анализ полученных данных, сравнение данных.

Практическая значимость: исследование данной темы поможет повысить осведомленность о важности заботы о здоровье сердца в молодом возрасте, что является основой для формирования здорового образа жизни в будущем.

Теоретическая часть

Глава 1. Анатомия и физиология сердца

Строение сердца

Человеческий организм – это сложная скоординированная система, где сердце является главной движущей силой. Оно нагнетает кровь в артериальные сосуды и возвращает по венозным сосудам. Ритмично сокращаясь и расслабляясь, сердце обеспечивает кровообращение. Каждую секунду сердце перекачивает кровь, обеспечивая клетки кислородом и питательными веществами, а также удаляя углекислый газ и другие продукты обмена веществ. Без функционирующего сердца жизнь была бы невозможна, поскольку все органы и системы зависят от постоянного кровоснабжения.

Сердце человека представляет собой полый мышечный орган, расположенный в грудной клетке, преимущественно в левой её части. Оно заключено в околосердечную сумку – перикард, который защищает сердце и уменьшает трение при его сокращениях.

Если говорить о самом строении сердца, его стенка состоит из нескольких слоев: эндокарда, миокарда и эпикарда, каждый из которых выполняет ключевые функции для поддержания работы сердца.

Эндокард — внутренний слой сердца, который выстилает его камеры и покрывает сердечные клапаны. Он состоит из слоя уплощенных тонких гладких эндотелиальных клеток. [1] Данные клетки обеспечивают гладкость поверхности, что способствует беспрепятственному передвижению крови. Также важно отметить взаимосвязь эндокарда с проводящей системой сердца: он способствует эффективному распространению электрических импульсов.

Миокард — средний слой сердца, который представляет собой сердечную мышечную ткань, состоящую из специализированных клеток, называемых кардиомиоцитами. Он отвечает за сократительную функцию, обеспечивая перекачивания крови по всему организму. Важным аспектом работы миокарда является наличие структур проводящей системы сердца, которые расположены внутри этого слоя. Эти структуры взаимодействуют с кардиомиоцитами, что позволяет обеспечить слаженную работу сердца.

Эпикард — внешний слой сердца. Он образован слоем клеток эпителиального типа и представляет собой внутренний листок околосердечной оболочки (перикарда). [1]

При изучении строения сердца не мало важно отметить его камеры, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию в процессе кровообращения. Сердце состоит из четырех камер: двух предсердий (правого и левого) и двух желудочков (правого и левого), которые разделены продольной перегородкой. Правое предсердие принимает венозную кровь из тела через верхнюю и нижнюю полые вены; правый желудочек получает кровь из правого предсердия и выталкивает её в легкие через легочный ствол для насыщения кислородом; левое предсердие принимает артериальную кровь из легких через легочные вены; левый желудочек получает кровь из левого предсердия и выталкивает её в аорту, откуда она распределяется по всему организму. Эти камеры работают синхронно, обеспечивая непрерывное движение крови по кругам кровообращения: большому (по всему телу) и малому (по легким).

Сердце, как центральный орган сердечно-сосудистой системы, обладает сложной структурой, которая обеспечивает его функционирование. Изучение анатомии сердца и его структурных компонентов позволяет лучше понять механизмы его работы, а также причины возможных патологий. Знание этих основ является важным для дальнейшего углубленного изучения сердечно-сосудистой системы.

Функции сердца

Сердце — это жизненно важный орган, который выполняет множество функций, обеспечивающих нормальное функционирование организма. Оно не только перекачивает кровь, но и обладает уникальными свойствами, которые позволяют ему работать в различных условиях. Его работа основана на пяти ключевых функциях: автоматизм, проводимость, возбудимость, сократимость и рефрактерность.

Автоматизм – это способность сердечной мышцы спонтанно генерировать электрические импульсы без внешних на неё воздействий. Основным центром автоматизма является синусовый узел, расположенный в правом предсердии. Он задает ритм сердечных сокращений, обеспечивая регулярное и последовательное сокращение предсердий и желудочков. Благодаря автоматизму сердце может самостоятельно регулировать свою работу в зависимости от потребностей организма, например, увеличивать частоту сокращений при физической нагрузке.

Проводимость – способность сердца проводить импульсы от места их возникновения до сократительного миокарда. [2] Импульс распространяется по проводящей системе сердца, включающей атриовентрикулярный узел, пучок Гиса и волокна Пуркинье. Это обеспечивает согласованную работу предсердий и желудочков.

Возбудимость – способность клеток сердца реагировать на электрические импульсы, то есть возбуждаться. Когда появляется определенный возбудитель, натриевые каналы открываются, и натрий устремляется внутрь клетки, вызывая изменения её электрического потенциала, или деполяризацию.[3] После этого клетка возвращается в состояние покоя, или реполяризуется. Данная функция обеспечивает быстрое распространение импульса по всему сердцу, чтобы происходила его синхронная работа.

Сократимость – способность сердечной мышцы сокращаться в ответ на электрический импульс с достаточной силой, способной вытолкнуть кровь в сосуды. Это свойство обеспечивается кардиомиоцитами – основными клетками миокарда. Эта функция зависит от концентрации ионов кальция в плазме крови. При увеличении уровня кальция в клетках происходит усиление сокращений. [4] Чем сильнее сокращается сердце, тем больше крови оно перекачивает.

Рефрактерность – это временная неспособность клеток сердца реагировать на новые стимулы после возбуждения. Этот период делится на две фазы: абсолютную рефрактерность, когда клетки полностью невосприимчивы к новым стимулам, и относительную рефрактерность, когда возможно вызвать сокращение, но только при очень сильном стимуле. Этот защитный механизм предотвращает слишком частые сокращения и позволяет сердцу восстанавливаться между ударами, то есть поддерживает стабильный сердечный ритм.

Все вышеописанные функции работают в тесной взаимосвязи, создавая слаженную работу сердечно-сосудистой системы. Нарушение одной из этих функций может привести к сбоям в работе всего сердца, что подчеркивает важность их гармоничного функционирования для поддержания нормального сердечного ритма.

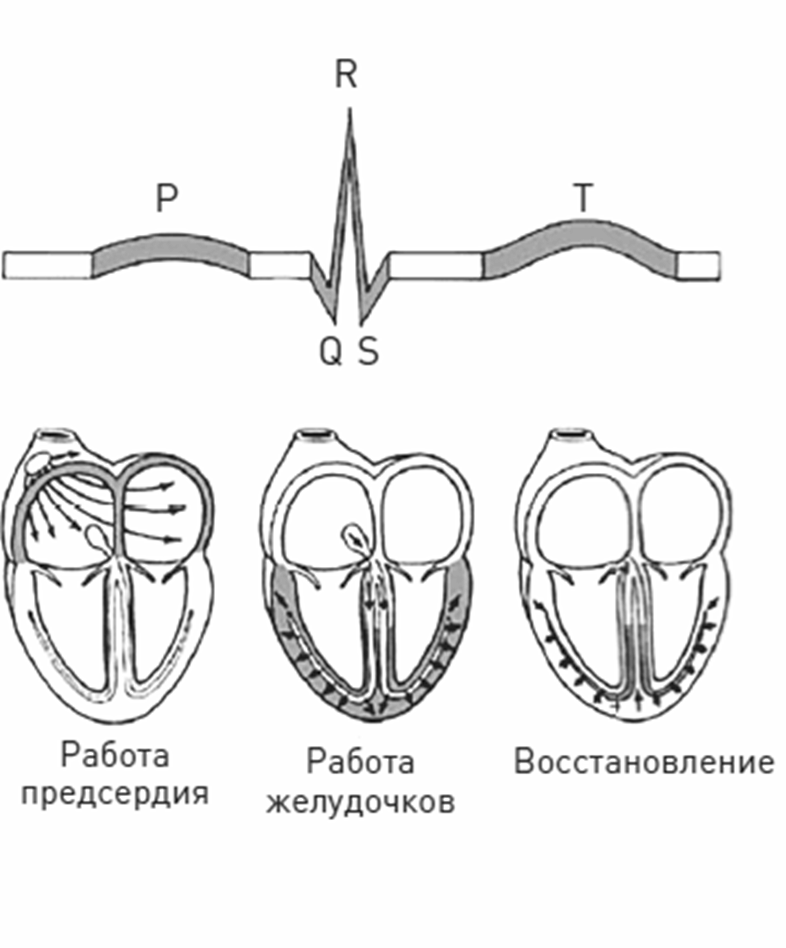

Сердечный цикл

Работа сердца заключается в последовательности событий, которые происходят за полное сокращение (систолу) и расслабление (диастолу), называемых сердечным циклом. В норме он длится около 0,8 секунд. Цикл включает в себя несколько фаз, первой из которых является систола предсердий. Она начинается с электрического импульса, исходящего из синусового узла. В этот момент предсердия сокращаются, что приводит к выбросу крови в желудочки, которые находятся в расслабленном состоянии. Данная фаза длится около 0,1 секунды.

Следующим этапом является систола желудочков, которая длится примерно 0,3 секунды. Во время этой фазы желудочки начинают сокращаться, давление в них быстро растет, и атриовентрикулярные клапаны закрываются, чтобы предотвратить обратный ток крови в предсердия. Это создает характерный звук, который мы слышим, как первый тон сердца1. Когда давление в желудочках превышает давление в аорте и легочной артерии, открываются полулунные клапаны, кровь поступает в сосуды. [5]

После завершения систолы желудочков наступает последняя фаза – диастола (общее расслабление сердца). Желудочки и предсердия расслабляются, давление в них падает, и полуночные клапаны закрываются чтобы предотвратить ток крови из аорты в легочные артерии. Это создают второй тон сердца. Диастола длится около 0,4 секунд, что позволяет сердцу полностью восстановиться перед следующим циклом.

Таким образом, сердечный цикл представляет собой последовательное сокращение и расслабление сердца, что обеспечивает непрерывное движение крови по всему организму.

Глава 2. Теоретические основы биоэлектрической активности сердца человека.

2.1. Проводящая система сердца

Биоэлектрическая активность сердца представляет собой электрические процессы, происходящие в сердечной мышце, которые обеспечивают его сокращение и, как следствие, кровообращение. Основу биоэлектрической активности сердца составляет его проводящая система, состоящая из специализированных клеток, которые обладают способностью генерировать и проводить электрические импульсы. Ключевыми элементами этой системы являются:

Синоатриальный узел (синусный или СА-узел) – главный водитель ритма, расположенный в правом предсердии. Это важнейший центр проводящей системы сердца, содержит Р-клетки (пейсмекерные клетки), которые генерируют электрический импульс. Частота вырабатываемых импульсов в норме от 60 до 90 в минуту. [6]

Атриовентрикулярный узел (АВ-узел) расположен на границе правого предсердия с правым желудочком. Он задерживает проведение электрического импульса, что позволяет предсердиям полностью сократиться и заполнить желудочки кровью перед их сокращением. Данная задержка обеспечивает синхронность работы предсердий и желудочков.[7]

Пучок Гиса – начинается от АВ-узла и проходит через межжелудочковую перегородку, разделяясь на две ножки: правую и левую. Эти ножки проводят импульс к желудочкам.

Волокна Пуркинье – конечные разветвления проводящей системы, которые быстро распределяют импульс по миокарду желудочков, обеспечивая их синхронное сокращение.

Важно отметить, что проводящая система сердца не только отвечает за проведение электрических сигналов, но и играет ключевую роль в регуляции сердечного ритма. Нарушения в работе этой системы могут привести к различным патология — состояниям, характеризующимся нерегулярными или аномальными сердечными ритмами.

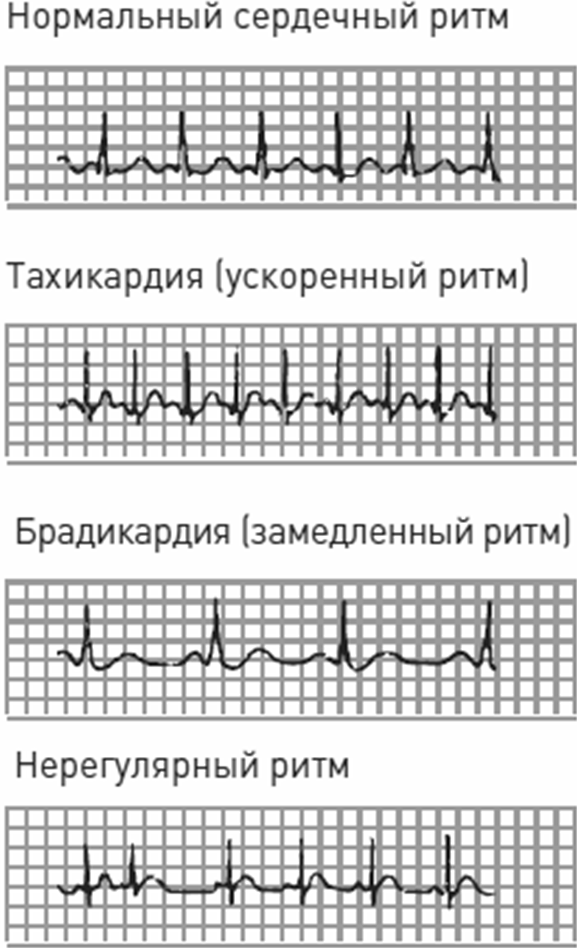

2.2. Методы исследования сердечно-сосудистой системы

Существует несколько методов регистрации биоэлектрической активности сердца, каждый из которых имеет свои особенности и области применения. Наиболее распространенным из них является электрокардиография (ЭКГ) – основной метод оценки биоэлектрической активности сердца. С помощью специальных электродов, расположенных на поверхности кожи пациента, фиксируются изменения электрического потенциала, возникающие при сокращении сердца. Полученная кривая, состоящая из зубцов, называется электрокардиограммой. ЭКГ предоставляет ценную информацию о ритме, частоте сердечных сокращений и может выявлять различные нарушения, такие как аритмии, ишемия или инфаркт миокарда. Благодаря своей доступности и простоте проведения, ЭКГ является стандартным методом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве медицинских учреждений.

Другим важным методом является электрофизиологическое исследование (ЭФИ). Этот инвазивный метод включает введение электродов непосредственно в сердце для более детального изучения его электрической активности. Хотя ЭФИ предоставляет более точные данные о состоянии электрической проводимости сердца, его инвазивность ограничивает использование этого метода только в определенных клинических ситуациях.

Магнитокардиография (МКГ) представляет собой еще один метод, который регистрирует магнитные поля, создаваемые электрической активностью сердца. Этот неинвазивный метод может быть полезен для диагностики различных сердечно-сосудистых заболеваний, хотя его применение ограничено из-за высокой стоимости оборудования и необходимости специализированной подготовки персонала.

Существуют ещё методы рентгенографии и эхокардиографии. Хотя они не предназначены для регистрации биоэлектрической активности сердца, они также могут использоваться для оценки состояния сердечно-сосудистой системы. Сердечная рентгенография позволяет визуализировать анатомию сердца и сосудов, а также выявлять изменения, связанные с различными заболеваниями, такими как сердечная недостаточность или аневризмы. Эхокардиография, в свою очередь, использует ультразвук для оценки механической функции сердца, его структуры и кровотока. Этот метод может помочь в диагностике патологий, влияющих на функцию сердца.

При выполнении данной работы применялся метод электрокардиографии. Выбор этого метода для исследования можно обосновать несколькими факторами. Во-первых, ЭКГ является широкодоступным и распространенным методом, который можно использовать в большинстве медицинских учреждений. Во-вторых, простота интерпретации данных по сравнению с другими методами. ЭКГ позволяет визуализировать электрическую активность сердца в виде графика, на котором отображаются различные фазы сердечного цикла: предсердные и желудочковые сокращения (систолы), а также время восстановления сердечной мышцы (диастола). В-третьих, это неинвазивный метод, что делает его безопасным для пациентов.

Таким образом, существует множество методов регистрации биоэлектрической активности сердца человека, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Выбор метода зависит от конкретных целей исследования и условий его проведения.

Практическая часть

Глава 3. Алгоритм проводимой работы

Данная работа была выстроена следующим образом:

Для регистрации биоэлектрической активности сердца я использовала комплект Z.Labs-нейротехнологии, в который входило следующие оборудование: сенсор ЭКГ; центральный модуль; электроды (3 шт.); кабель для подключения центрального кабеля к компьютеру.

В своей работе я проводила обследование подростков 8-10 классов, которые обязательно проходили анкетирование. Оно содержало несколько вопросов, направленных на выявление информации об образе жизни, питании, сне и возможных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Присоединить сенсор ЭКГ к центральному модулю, центральный модуль к компьютеру.

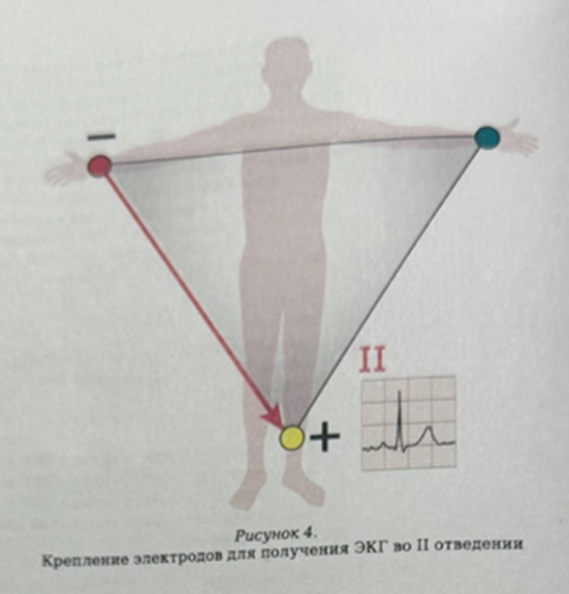

Зарегистрировать сигнал ЭКГ в 3-х отведениях в состоянии покоя.

Для проведения регистрации ЭКГ в І отведении нужно закрепить датчики-электроды на теле испытуемого: первый сигнальный электрод расположить на запястье левой руки, второй электрод закрепить на запястье правой руки. Опорный электрод должен быть закреплен на щиколотке левой ноги.

Для проведения регистрации ЭКГ во ІІ отведении нужно закрепить датчики-электроды на теле испытуемого: первый сигнальный электрод на щиколотке левой ноги, второй сигнальный электрод на запястье правой руки. Опорный электрод должен быть закреплен на запястье левой руки.

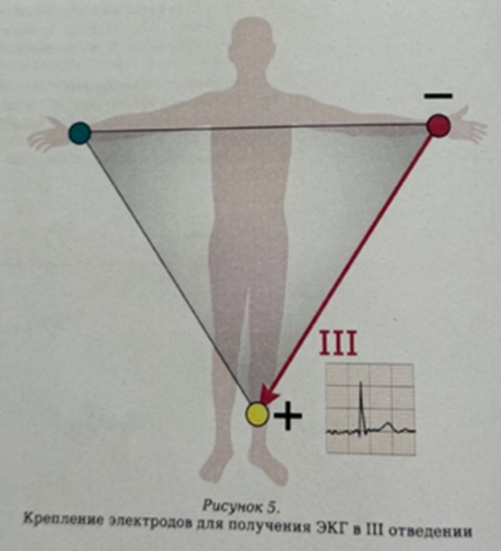

Для проведения регистрации ЭКГ в ІІІ отведении нужно закрепить датчики-электроды на теле испытуемого: первый сигнальный электрод на щиколотке левой ноги, второй сигнальный электрод на запястье правой руки. Опорный электрод должен быть закреплен на запястье левой руки.

Посадить испытуемого на стул, чтобы он сидел спокойно и прямо, положить руки перед собой на стол. Спокойно сидеть.

Запустить эксперимент на 1 минуту.

Остановить эксперимент.

После проведения основной части работы я вывела фрагменты отведений ЭКГ, на которых наиболее видны зубцы и изучила их на наличие заболеваний по определённым критериям.

Приложение

Список используемой литературы

Л. А. Рыжкина Теоретический курс для студентов специальной медицинской группы с отклонениями в сердечно-сосудистой системе – Ульяновск: изд. УлГТУ, 2003. – 5 с.

В. Н. Орлов Руководство по электрокардиографии. — 9-е изд., испр. — Москва: ООО «Медицинское информационное агентство», 2017. — 16 с.

«Ионные каналы сердца» https://medpublishing.ru/blog/ionnye-kanaly-serdtsa/

Н. Н. Тятенкова Физиология висцеральных систем. Часть 2: Физиология сердечно-сосудистой и дыхательной систем: текст лекций /Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: изд. ЯрГУ, 2013. — 24 с.

«Сердечный цикл, фазы сердечного цикла» https://studarium.ru/knowledge/38

Е. Л. Макаров Краткие основы ЭКГ. Электрокардиография в диагностике острого коронарного синдрома, 2020. – 2 с.

Н. Н. Попова, Федоров, В. П. Физиология сердечной деятельности: учебно-методическое пособие. – Воронеж: изд. ВГАС, 2022. – 6 с.

1� Тоны сердца – звуки, которые возникают во время работы сердца и связаны с закрытием клапанов. С помощью этих звуков можно оценить состояние сердечно-сосудистой системы и выявить возможные патологии.