ЗАДАНИЯ 2-3 ОГЭ по русскому языку

Синтаксический анализ предложения

Задание 2 Формулировка задания 2 ОГЭ

Прочитайте текст и выполните задания 2,3.

(1)Язык – это зеркало, которое стоит между нами и миром, отражая общие представления всех говорящих на нём. (2)Причём зеркало языка отражает не все свойства окружающей действительности, а только те, которые казались особенно важными предкам – носителям этого языка. (3)Так, в языках некоторых северных народов: эскимосов, чукчей, коряков ‒ существует множество названий снега. (4)Люди понимают: снег занимает в их жизни заметное место, его количество, состояние, цвет очень важны. (5)Каждый язык отражает картину мира и через грамматику, поэтому существуют языки, имеющие более тридцати падежей, которые служат способом указать точное положение предмета в пространстве.

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.

язык – зеркало (предложение 1)

которые казались важными (предложение 2)

существует множество названий снега (предложение 3)

состояние, цвет важны (предложение 4)

язык отражает (предложение 5)

Ответ: 125

Задание 3 Формулировка задания 3 ОГЭ по русскому языку Прочитайте текст и выполните задания 2,3.

(1)Язык – это зеркало, которое стоит между нами и миром, отражая общие представления всех говорящих на нём. (2)Причём зеркало языка отражает не все свойства окружающей действительности, а только те, которые казались особенно важными предкам – носителям этого языка. (3)Так, в языках некоторых северных народов: эскимосов, чукчей, коряков ‒ существует множество названий снега. (4)Люди понимают: снег занимает в их жизни заметное место, его количество, состояние, цвет очень важны. (5)Каждый язык отражает картину мира и через грамматику, поэтому существуют языки, имеющие более тридцати падежей, которые служат способом указать точное положение предмета в пространстве.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики предложений текста.

Запишите номера ответов.

1) Во второй части предложения 1 использовано составное глагольное сказуемое. 2) Вторая часть сложного предложения 2 осложнена обособленным согласованным приложением.

Предложение 3 простое двусоставное.

В предложении 4 содержится три грамматические основы.

Предложение 5 сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связями между частями. Ответ: 234

Предложение

Предложение – это интонационно и грамматически оформленная единица речи (общения, коммуникации), которая служит средством формирования и выражения мысли в форме сообщения, вопроса или побуждения. Предложение является наименьшей единицей общения и обладает интонационной завершённостью. Предложение отличается от словосочетания функцией: словосочетание выполняет номинативную функцию, предложение - коммуникативную.

| По количеству грамматических основ |

| ПРОСТОЕ (одна грамматическая основа) | СЛОЖНОЕ (2 и более грамматические основы) |

| По составу грамматической основы |

| ОДНОСОСТАВНОЕ грамматическая основа состоит только из одного главного члена предложения (подлежащего или сказуемого) Холодно; Едут!; Тишина; Подвиньтесь! | ДВУСОСТАВНОЕ грамматическая основа включает и подлежащее, и сказуемое. Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит |

| По наличию второстепенных членов |

| РАСПРОСТРАНЕННОЕ состоит из главных и второстепенных членов предложения: определения/ дополнения/ обстоятельства Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. | НЕРАСПРОСТРАНЕННОЕ состоит только из главных членов предложения, нет второстепенных членов предложения Она опомнилась. Солнце встало. |

| По наличию структурно обязательных элементов |

| ПОЛНОЕ содержит все структурно обязательные элементы Я люблю яблоки. Он любит апельсины. | НЕПОЛНОЕ отсутствует один или несколько членов предложения, необходимых для понимания (его/их можно восстановить из контекста) Я люблю яблоки. Он - апельсины. |

| По цели высказывания |

| ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ | ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ | ПОБУДИТЕЛЬНОЕ |

| сообщение с повествовательной интонацией На заседании правительства 11 мая планируется рассмотреть законопроект о накопительной части пенсий. | запрос о неизвестной информации, которую хотят получить Как ты будешь говорить с Соней? | волеизъявления, побуждения к действию Пусть мчится в путь ручей хрустальный, пусть рысью конь спешит зеркальный |

| По эмоциональной окраске |

| ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЕ | НЕВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЕ |

| предложения, которые сопровождаются выражением чувств говорящего, его отношением к высказыванию, оценкой высказывания. В конце ставится восклицательный знак. Как вы бледны! Что за вздор! Этому не бывать! | предложения, которые произносятся спокойно, с ровной интонацией. Мы вчера сходили в магазин и купили там хлеб. |

Виды односоставных предложений

| ГЛАГОЛЬНЫЕ | ИМЕННЫЕ |

| Определённоличные | Неопределённоличные | Безличные | Номинативные (назывные) |

| Действие, названное главным членом предложения (сказуемым), относится к говорящему или собеседнику. Главный член предложения выражен: глаголом в изъяв.накл., наст.-буд. вр., 1,2 лица ед.ч.мн.ч. Люблю грозу в начале мая. Жду от тебя ответа. глаголом в повелит. наклонении Иди к доске. Пойдёмте в сад. | Действие, названное главным членом предложения (сказуемым), относится к неопределённой группе лиц. Главный член предложения выражен: 1)глаголом в изъяв.накл., наст-буд.вр., 3 лица мн.ч. Под горой пасут овец. В доме спят. 2)Глаголом в изъяв.накл., прош.вр. мн.ч. Подсудимых куда-то выводили. В доме уснули. 3)Глаголом в сослаг.накл. мн.ч. Принесли бы ларец. В доме уснули бы. | Производителя действия определить нельзя. Способы выражения главного члена: | Называют предметы. Способы выражения главного члена(подлежащего): 1)Имена существительные в Им. пад. Ночь. Улица. Фонарь Аптека. Примечание: в данном типе предложения в роли второстепенного члена может быть только определение (согласованное в препозиции) Лунная ночь.

При наличии др. второстепенных членов(дополнений, обстоятельств) предл. является двусоставным. Лунная ночь (гл-св. в 0 форме) на Днепре. |

| БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ | БЕЗЛИЧНЫЕ ИМЕННЫЕ |

| 1)Безличным глаголом: Темнеет. Смеркается. 2)личным глаг. в значении безличного и в безличной форме: а) 3 л. ед.ч.: Мне хочется пить. б) прош.вр ср.р. Ей не верилось. Мне хотелось пить. 3)Слова «нет», «не было». Отрицательное слово «нет» может стоять в нулевой форме. На небе(«нет»=0) ни облачка. Ветра уже нет. 4)Неопределённой формой глагола: Построиться в две шеренги! | 1)Краткие страдательные причастия (суфф. -н-, -ен-, -т-) + глагол – связка. В комнате накурено. Стена покрашена. 2)Категорией состояния + глагол-связка В комнате было жарко. Примечание: в наст.вр. гл.-св. находится в 0 форме. |

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — простое предложение, в котором присутствуют "осложняющие элементы", выражающие добавочное сообщение.

ОСЛОЖНЕНО ПРИ ПОМОЩИ

однородных членов обособленных слов, не являющихся оборотов членами предложения

однородных членов обособленных слов, не являющихся оборотов членами предложения

| Ставится запятая | Не ставится запятая |

при отсутствии союзов Все вдруг заговорили шумно, радостно. При соединении одиночным противительным союзом (НО, А, ДА = НО, ЗАТО = НО) Мал золотник, да (=но) дорог. При соединении повторяющимися союзами (могут повторяться союзы и, да, или, то, не то, ни) Простим горячке юных лет и юный жар, и юный бред. При отсутствии первого из повторяющихся союзов Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость. | в устойчивых выражениях (равных слову) Издали и так и сяк, а вблизи ни то ни сё. ( = словам КАК-ТО, НИКАК) И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. ( = слову ВСЕГДА) при соединении одиночным соединительным или разделительным союзом: и; да (=и), или, либ |

причастных оборотов; вводных слов и предложений; деепричастных оборотов; междометий; обособленных дополнений; обращений

сравнительных оборотов; уточняющих оборотов;

приложений; присоединительных и пояснительных членов.

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| При парном соединении союзами Волна и камень, лед и пламень не столь различны меж собой. При соединении двойными союзами: как, так и; хотя и, но не только, но и; не столько, сколько; У Сибири есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах. Успехи мои хотя и медленны, но благонадёжны. |

|

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБОБЩАЮЩЕМ СЛОВЕ

| I. Ставится двоеточие | Ставится тире |

| Перед однородными членами Всё вокруг переменилось: и погода, и характер леса. | После однородных членов В степи, за рекой, по дорогам – везде было пусто. |

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обособленные члены выделяются интонацией в устной речи и запятой или тире на письме

| Обособление определений | Обособление приложений | Обособление обстоятельств | Обособление уточняющих членов предложения |

| 1. Все виды определений, стоящие после существительного Туча, облегавшая полнеба, постепенно рассеялась. Эта мысль, простая и ясная, не давала покоя. Дальше начинался город, с высокими домами, лавками, складами. (Обособление зависит от интонации) 2. До и после личного местоимения. * Взволнованный, он говорил долго. * Она, всё ещё взволнованная, говорила и говорила. 3. Причастный оборот с добавочным обстоятельственным значением перед существительным (вопрос возможен и от глагола) Раненный в плечо, солдат не мог | 1. Распространённые приложения – нарицательные существительные с зависимыми словами до и после определяемого существительн. * Он пришёл с сыном, десятилетним мальчиком, на выставку. Спутница наша, удача нас не покинет. 2. Одиночное приложение после нарицательного и собственного имени. Может быть - тире. Я подружился с Гайдаром, удивительным человеком, прошедшим суровую школу жизни. Мой хозяин, доктор, всегда был занят каким-либо делом. Я шёл по улице с приятелем – замечательным художником. 3. Любое приложение до и после | 1. Деепричастный оборот или одиночное деепричастие до или после глагола. Поток стремился навстречу морю, гремя камнями. Журча, ещё бежит за мельницу ручей. *Волны несутся, гремя и сверкая. * плащ Запахнув и фуражку крепче надвинув, он закрыл глаза. 2. Обстоятельство с предлогом несмотря на: * В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. 3. С целью усиления обстоятельства с предлогами: благодаря, согласно, вопреки, по причине, в случае, ввиду, вследствие: | 1. Обстоятельства места и времени (вопросы: где именно? когда именно?) * Слева, у плотины, стучали топоры. * Завтра, в полдень, состоится собрание. 2. Могут быть обособлены другие члены предложения: определения, обстоятельство образа действия, дополнения, подлежащее и сказуемое: Коричневый, почти красный, цвет почвы удивлял. Она взглянула озорно, по-девичьи. * Я привязался к семейству, даже к старому поручику. Проснулся другой мальчик, Гаврик. Она была очень молода, не старше |

| поднять руку. (Почему?) 4. Определение и существительное разделены членами предложения. Овеянные оттепелью, хорошо пахнут вишнёвые сады. | личного местоимения. * Участник форума, он успешно выступил с докладом. 4. Приложения со словами: по имени, по фамилии, по прозвищу и союзом как (в значении причины). * Верный слуга, по имени Иван, спас его. * Петру, как отличнику, вручили медаль. | Командир, по случаю награждения, созвал подчинённых. Вопреки плохой погоде, мы продолжили путь. | двадцати лет. 3. Дополнения с предлогами: кроме, помимо, вместо, исключая, за исключением, сверх, наряду с, включая. * Все, за исключением командира, почувствовали облегчение. * Кроме школьников, в вечере участвовали родители. |

Вводные слова, словосочетания, вставные конструкции. обращения

Не являются членами предложения

На письме выделяются запятыми: Бабушка, видимо, была прекрасной рассказчицей.

Вводные предложения выделяются на письме запятыми, скобками или тире:

Я думаю, скоро потеплеет.

Он оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и выехал со двора.

Булочники - их было четверо - держались в стороне.

ВВОДНЫЕ СЛОВА, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

| значения | вводные слова | примеры |

| 1. Разная степень уверенности | Конечно, бесспорно, безусловно, несомненно, безусловно, разумеется, само собой разумеется, кажется, вероятно, очевидно, возможно, верно, без сомнения, без всякого сомнения, казалось бы, видимо, по-видимому, подлинно, в самом деле, действительно, правда, не правда ли, в сущности, по существу, право, чай, надо полагать, думаю, надеюсь, полагаю, должно быть, может, может быть, наверное, пожалуй, по всей вероятности и др. | Дождь, кажется, кончился. |

| 2. Различные чувства | К счастью, к радости, к общей радости, на счастье, на радость, к стыду, к несчастью, по несчастью, на беду, удивительное дело, к ужасу, к сожалению, к удивлению, к досаде, чего доброго, к огорчению, странное дело, нечего греха таить, не ровен час и др. | Дождь, к счастью, закончился. |

| 3. Источник информации | По сообщению (кого-либо), по словам (кого-либо), по мнению (кого-либо), по-моему, по-твоему, по сообщению (кого-либо), на мой взгляд, по слухам, по преданию, слышно, дескать, мол, помнится, говорят, сообщают, передают и др. | По-моему, дождь кончился. |

| 4. Порядок мыслей и их связь | Во-первых, во-вторых, в-третьих, итак, таким образом, напротив, однако, впрочем, с одной стороны, с другой стороны, в частности, таким образом, главное, впрочем, между прочим, кроме того, сверх того, кстати, кстати сказать, к слову сказать, повторяю, подчеркиваю, скажем, стало быть, наконец, значит, следовательно, наоборот, например, к примеру и др. | Итак, дождь кончился. Вскоре, однако, сомнения рассеялись. |

| 5. Замечания о способах оформления мыслей | Одним словом, словом, иначе говоря, лучше сказать, попусту говоря, короче говоря, другими словами, так сказать, грубо говоря, мягко выражаясь, если можно так сказать, если можно так выразиться, с позволения сказать, лучше сказать, что называется и др. | Одним словом, всё обошлось благополучно. |

| 6. Слова, обращенные к собеседнику с целью привлечь его внимание к сообщаемому. | Видишь (ли), видите (ли), понимаешь (ли), понимаете (ли), знаешь (ли), знаете (ли), пойми, поймите, послушайте, поверьте, согласитесь, вообразите, представьте себе, помилуйте, извините, простите, веришь (ли), пожалуйста, помилуйте, заметьте себе, сделайте милость, скажите на милость, если хотите знать и др. | Верите ли, я всетаки сделала это. |

| 7. Указывают оценк меры того, о чем говорится. | Самое большее, самое меньшее, по крайней мере, без преувеличений и др. | Мы, самое большее, завтра сделаем то, что обещали. |

| 8. Выражают экспрессивность высказывания. | По правде, по совести, по справедливости, кроме шуток, страшно вспомнить, смешно сказать, не в укор будь сказано, надо признаться, честно говоря, между нами говоря, между нами будь сказано и др. | Завтра, страшно вспомнить, будет десять лет, как мы знакомы. |

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВВОДНЫХ СЛОВ.

| Вводное слово | пример | не вводное слово | пример |

| 1. наконец = и ещё указывает на связь мыслей, порядок изложения; содержит в себе какую-либо оценку действия | Можно, наконец, использоваться площадку для игр. | Наконец = напоследок, после всего, в результате всего Можно добавить суффикс ТО | Наконец он приехал. (Наконец- то) |

| 2. Вообще = вообще говоря (Редко вводное) | Мне, вообще, это кажется странным. | Вообще =обычно, постоянно, всегда, совсем | Он вообще не хочет лечиться. (= Совсем) |

| 3.Однако = стоит в середине или в конце предложения | Он, однако, заблудился. | Однако = но Стоит в начале предложения, в том числе и сложном, или между однородными членами. | Тема не новая, однако (=но) интересная. |

| 4.Значит = следовательно, стало быть. | Облако двигалось к западу, значит, рассчитывать на хорошую погоду не приходится. | Значит = означает | Что значит твоё молчание? (=означает) |

| 5. В конце концов =наконец | Да замолчите же вы, в конце концов. | В конце концов = напоследок, после всего, в результате всего | Они долго спорили и в конце концов приняли решение, которое всех устраивало. |

| 6. Во всяком случае = имеет ограничи- тельно-оценочное значение | Я, во всяком случае, этого не говорил. | Во всяком случае = при любых обстоятельствах | Во всяком случая он никогда не оставит прежнего своего питомца. |

| 7. Главным образом = самое главное | Вам необходимо прочитать теорию и, главным образом, выполнить практические задания. | Главным образом = преимущественно, в основном, больше всего | Он выжил главным образом благодаря своим друзьям. |

Примечание:

1. Не являются вводными словами

авось, бишь, буквально, будто, вот, ведь, вдобавок, в довершение, вряд ли, вдруг, всё-таки, даже, едва, едва ли, словно, именно, как раз, как бы, как будто, исключительно, обязательно, к тому же, между тем, вроде, якобы, причём, почти, именно, иногда, небось, тем не менее, приблизительно, в конечном счете, примерно, решительно, якобы, притом, никак, поистине, поэтому, просто, по решению, по предложению, по постановлению.

Если слова например, в частности, главным образом, допустим, положим, скажем и т.п. стоят в начале уточняющего или присоединительного оборота, то они выделяются вместе с оборотом, т.е. после них никакого знака не ставится.

Сравните: Он, например, охотно читает фантастику. Работа может быть представлена в ближайшее время, например завтра.

Союз А (реже НО) не отделяется запятой от последующего вводного слова, если образует с ним одно целое:

а значит, а впрочем, а следовательно, а во-вторых, а во-вторых, но стало быть и т.д.

Например: Несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал ещё крепче и энергичнее. Жизнь Никиты не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой.

После других союзов запятая перед вводным словом ставится.

ОБРАЩЕНИЕ

Обращение – это слово (или сочетание слов), называющее того, к кому обращаются с речью.

Знаки препинания при обращении

| ставятся | не ставятся |

| запятая | восклицательный знак | 1) после частицы О 0 Волга! После многих лет я вновь принес тебе привет. Как хорошо ты, о море ночное! 2) при глаголе в повелительном наклонении (в значении пожелания) Приходи к нему лечиться и корова, и волчица |

| при звательной интонации (ослабленной) | при звательной восклицательной интонации |

| независимо от места в предложении | в начале и в конце предложения |

| а) одиночные |

| Милая, ты услышь меня. Откуда ж, приятель, песня твоя? Прямее веди нас, дорога. | Старик! Я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Как недогадлива ты, няня! |

б) распространенные

| Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Прости мне, милый друг, двухлетнее молчанье. Летите к нам стайкой веселой, крылатые наши друзья. | Юноша бледный со взором горящим! Ныне даю я тебе три завета. Распахни мне объятья твои, густолистый развесистый лес! |

в) разделенные членами предложения

| Отколе, умная, бредешь ты, голова? | Крепче, конское, бей, копыто, отчеканивая шаг! |

г) несколько обращений

| ,О, …,О Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая. | ,О,…,О Иди, любимый, мой, иди, родной! |

д) повторяющиеся

| 0, 0, . Девушки, гляньте, девушки, утрите слезы. | О,…О! Татьяна, милая Татьяна! С тобой теперь я слезы лью. |

Различайте!

| обращения Ветер, ветер, ты могуч... Русый ветер, какой ты счастливый. | члены предложения Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Я ветер не люблю. |

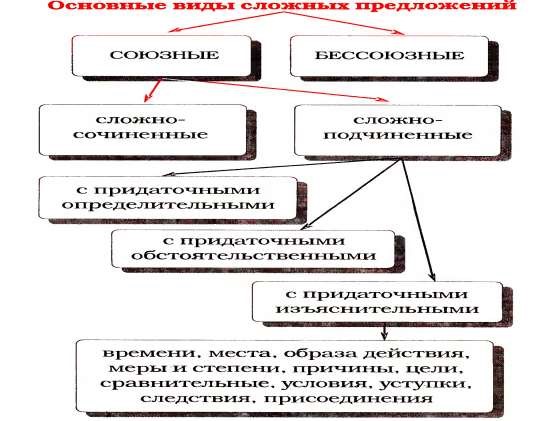

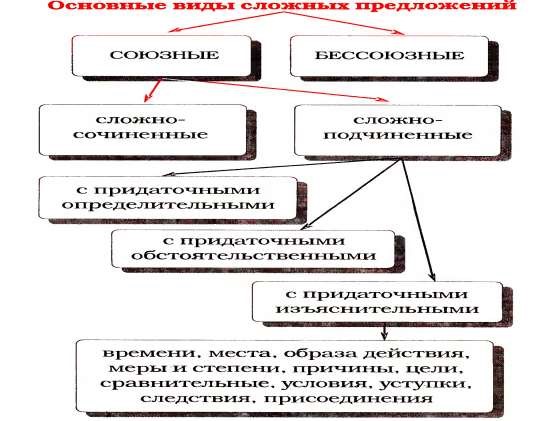

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СОЮЗЫ

Особая группа сочинительных союзов – присоединительные: то есть, или (= то есть), а также и др.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложноподчинённое предложение может состоять из двух или долее простых предложений, одно из которых является главным, а остальные – придаточными предложениями. Придаточное предложение может стоять перед главным, после него или даже в середине.

Придаточные предложения служат для пояснения либо одного члена в главном предложении, либо всего главного

предложения в целом.

Например: Через окно я увидел, (как большая черная птица села на ветку клена в саду). Каждый раз, (когда приближалась осень), начинались разговоры о том, (что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось).

Виды придаточных предложений

| Вид | Вопросы | Союзы | Союзные слова | Указательные слова | Примеры |

| Определительные (поясняют существительное или часть речи в значении существительного) | Какой? Чей? | | Какой, который, каков, чей, кто, что, где | тот, такой, таков, все, каждый, всякий, любой. | Мы увидели тот дом, в котором родился великий писатель. |

| Изъяснительные (пояснение слова со значением речи, мысли, чувства) | Падежные вопросы | что, чтобы, как, будто, как будто, словно | кто, что, чей, как, отчего, зачем, почему, где, когда, куда, сколько | то, тот | |

| Обстоятельственные: места (относится к сочетанию сказуемого с указательным словом) времени (поясняет все главное предложение) | Где? Куда? Откуда? Когда? Как долго? С каких пор? До каких пор? На сколько времени? | когда, пока, как только, лишь только, едва, в то время как, покамест, прежде чем | где, куда, откуда | там, туда, оттуда, везде, всюду | Я не поеду туда, где мы были в прошлом году. Очнулся он, когда солнце светило уже высоко. |

| Сравнения (поясняет все главное предложение) | Как? Насколько? | как, будто, как будто, словно, точно, подобно тому как, чем – тем | | так, настолько | Засмеялся он, точно сталь зазвенела. |

| Образа действия и степени | Как? Каким образом? В какой мере? До какой степени? | что, чтобы, как, как будто, словно, точно | как, насколько | так, такой, таким образом, настолько | Он взглянул на меня так, что я невольно вздрогнул. Лед был такой прозрачный, что и вблизи мы его не заметили |

| Цели | Зачем? С какой целью? Для чего? | чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, дабы | | для того, затем, с тем, потому, оттого | Я торопился закончить работу, чтобы успеть к поезду. |

| Условия | При каком условии? | если, когда, кабы, ежели, коли (коль), как скоро | | в том случае, тогда | Если дед уходил из дома, бабушка на кухне устраивала чаепитие. |

| Причины | Почему? Отчего? По какой причине? | потому что, оттого что, так как, ибо, затем что, благодаря тому что, ввиду того что | | потому, оттого, ввиду того, вследствие того | Я сидел дома, потому что шел дождь. |

| Следствия | Что из этого | так что | | | На улице дождь, так что я |

Literkom.ru Сосновская И.А. 11

|

| следует? |

|

|

|

| сижу дома. |

| Уступки | Несмотря на что? Вопреки чему? | хотя, несмотря на то, что, пусть, пускай | |

| | Хороши летние туманные дни, хотя охотники их не любят. |

| Присоединительные | | | Что, вследствие отчего, почему | чего, | | Во время бури вывернуло с корнем сосну, отчего и образовалась яма. |

Literkom.ru Сосновская И.А. 12

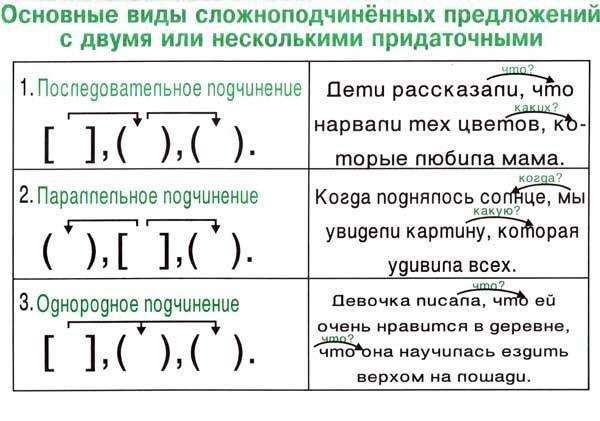

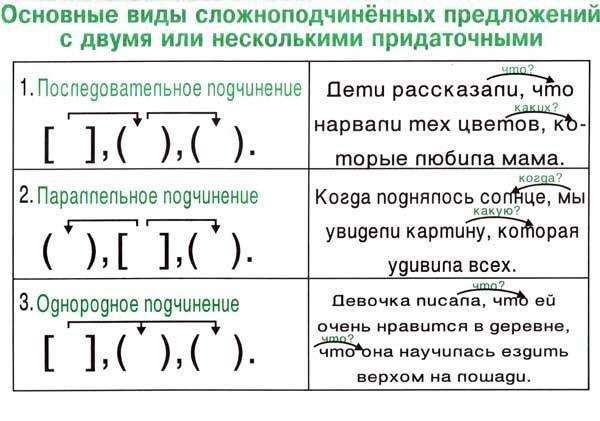

СПП с несколькими придаточными

Таблица с примерами поможет определить, на какие виды делятся сложноподчиненные предложения с тремя и более частями.

| Вид подчинения придаточной части главной | Примеры |

| Последовательное | [Ребята с разбегу бросились в реку], (вода в которой уже достаточно прогрелась), (потому что последние дни было невероятно жарко). |

| Параллельное | (Когда оратор закончил говорить), [в зале воцарилось молчание], (так как публика была шокирована услышанным). |

| Однородное | [Антон Павлович говорил о том], (что подкрепление вскорости прибудет) и (что нужно только чуть-чуть потерпеть). |

Предложения с разными видами связи

Кроме сложносочинённых, сложноподчинённых и бессоюзных предложений существуют ещё предложения с разными видами связи. В некоторых случаях три и более грамматические основы соединяются с помощью разных сочинительных и подчинительных союзов и посредством бессоюзной связи. Подобная неоднородность связи вызвана сложным характером соотношения компонентов изображаемой ситуации. Говорящий в речи старается охватить как можно больший фрагмент действительности, и, как следствие, создаётся сложное предложение с разными видами связи между грамматическими основами.

[Живопись – это поэзия], (которую видят), а [поэзия – это живопись], (которую слышат).

(Леонардо да Винчи)

В сложном предложении с разными видами связи могут сочетаться:

Сочинение и подчинение

В доме Шуминых только что закончилась служба, которую заказывала бабушка, и теперь Наде было видно, как в зале накрывали на стол. (А.П. Чехов)

[ ], ( ), и [ ], ( ).

Сочинение и бессоюзная связь

Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нём участие. (А.С. Пушкин)

[ ], [ ], и [ ].

Подчинение и бессоюзная связь

Кто-то заметил однажды, что существуют два рода писателей: одни умирают при жизни, другие живут после смерти. (В.Я. Лакшин)

[ ], ( ): [ ].

Сочинение, подчинение и бессоюзная связь

Солистка ещё только берет финальную ноту, ещё не видно конца неистовствам ударника, как движущийся пол уже уносит оркестрантов за кулисы, и тут же выскакивает следующий ансамбль, который также играет вовсю, но уже что-то своё.

(В.В. Овчинников)

[ ], [ ], ( ), и [ ], ( ).

Способы передачи чужой речи ЦИТИРОВАНИЕ

Дословное воспроизведение чужого высказывания. Прямая речь может стоять до, после или внутри слов автора, а также обрамлять слова автора с двух сторон.

Прямая речь может иметь форму диалога.

Диалог оформляется двумя способами: 1) Каждая реплика дается с новой строки, перед каждой репликой ставится тире — Ты придешь?

— Не знаю.

2) Реплики следуют в строку:

«Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На ком?» — «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. Пушкин).

Пересказ чужой речи в форме придаточного предложения или второстепенных членов простого предложения без сохранения всех особенностей речи говорящего.

В косвенной речи не используется местоимения в 1 лице; обращения, междометия и др. опускаются.

И. Гёте утверждал, что вкус развивается на совершенном материале.

Цитата — это приведенное полностью или частично высказывание из авторского текста (научной, художественной, публицистической и др. литературы или доклада) с указанием или на автора или источник.

Цитаты оформляются как прямая речь или как продолжение предложения.

Цитируемое предложение или часть текста приведены полностью: Пушкин отмечал: «Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен».

Цитата приводится не полностью (не с начала или не до конца предложения или с выбрасыванием части текста в середине); в этом случае пропуск обозначается многоточием, которое может быть заключено в угловые скобки (что принято при цитировании научной литературы): Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное ... это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

Цитата может быть приведена не с начала предложения: Писарев писал: «...красота языка заключается в его ясности и выразительности». «...Красота языка заключается в его ясности и выразительности», — писал Писарев.

Если автор или редактор подчеркивает в цитате отдельные слова, это оговаривается в скобках с указанием инициалов автора или слова Ред. — редактор: (подчеркнуто нами. — Е. Л.) или (курсив наш. — Ред.).

Если автор вставляет в цитату свой пояснительный текст, то он помещается в прямых скобках: «Он [Пушкин], — писал Гоголь, — при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа».

Цитата как продолжение предложения

Цитата может быть оформлена не как прямая речь, а как продолжение предложения или изолированный компонент текста:

Гоголь писал, что «при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте».

Стихотворная цитата может быть оформлена без кавычек, но с красной строки и соблюдением стихотворных строк:

Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть. Есенин

Literkom.ru Сосновская И.А. 4

однородных членов обособленных слов, не являющихся оборотов членами предложения

однородных членов обособленных слов, не являющихся оборотов членами предложения