МУНИЦИПИАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 им. А.С. СЕРГЕЕВА” г. КУРСКА

Исследовательская работа

Первое морское сражение Российского флота

Выполнили

Обучающиеся 9 ВМКК:

Поломошнов Г.А.

Ерофеев Д.А.

Руководитель

Поветкин Е.И.

г. Курск

2014

Содержание:

1. Введение.

2. Сражение.

3. Память.

4. Литература.

Цель:

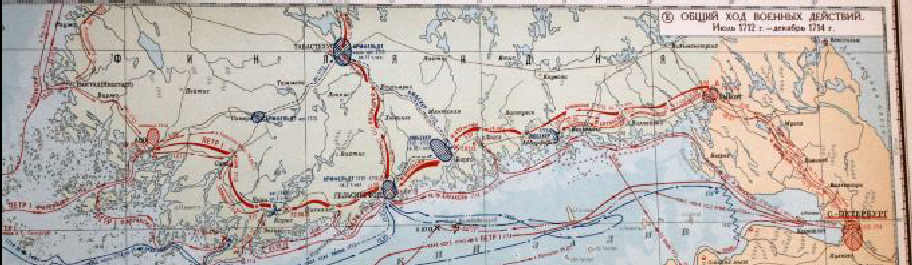

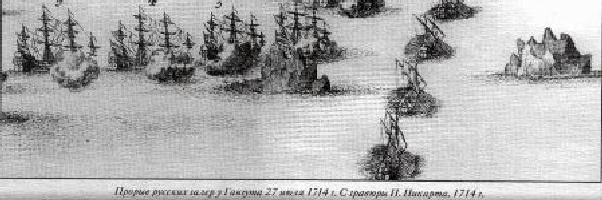

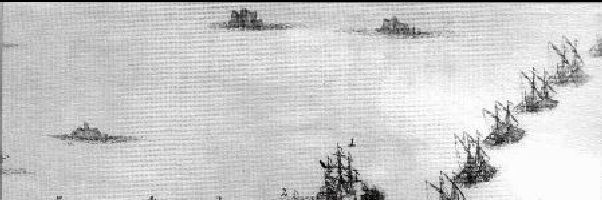

27 июля 2014 года исполнится 300 лет со дня победы русского гребного флота в первой морской битве под руководством Петра I со шведами у полуострова Гангут (Ханко) в Балтийском море.

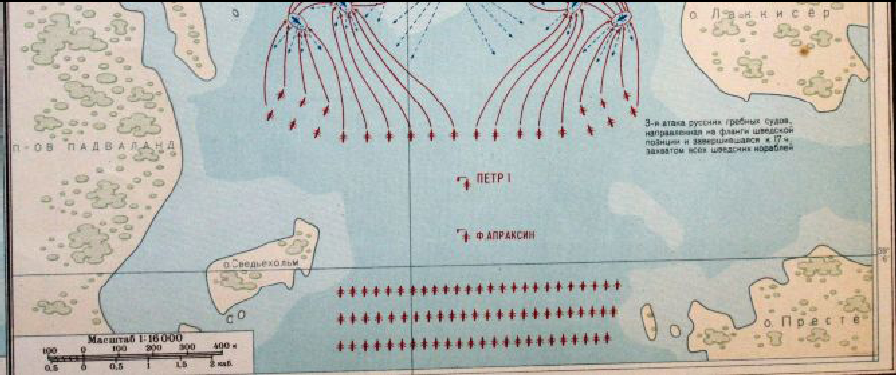

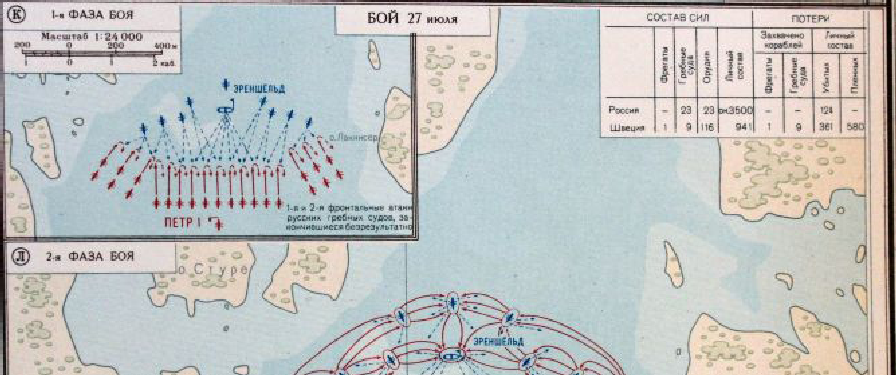

В широко распространенной истории Гагутского сражения принята шведская версия, в которой рассматривается атака русским галерным флотом группы кораблей адмирала Эреншельда, где были произведены две безуспешные фронтальные атаки 23-мя галерами, и только 3-я атака на фланги, принесла успех и окончательную победу русского флота.

Современные историки склоняются к русской версии сражения, где первоначально была артиллерийская дуэль с последующей атакой на фланги и абордажем всех шведских кораблей по очереди.

Мы задались целью в своей работе доказать, что русская версия наиболее правдоподобна.

Введение.

Гангут - длинный окруженный шхерами мыс, которым оканчивается юго-западный берег финляндской территории со стороны Финского залива. По южную сторону мыса Гангута - рейд того же наименования, закрытый от всех, кроме юго-восточных, ветров. Рейд имеет хороший грунт, глубину до 17 сажен (1 сажень=2.18 м) и около 1.5 версты в длину и ширину (1 верста=1.06 км). Вход на рейд - между двумя островами. На северо-восточной стороне мыса Гангут, на берегу - небольшое местечко того же имени.

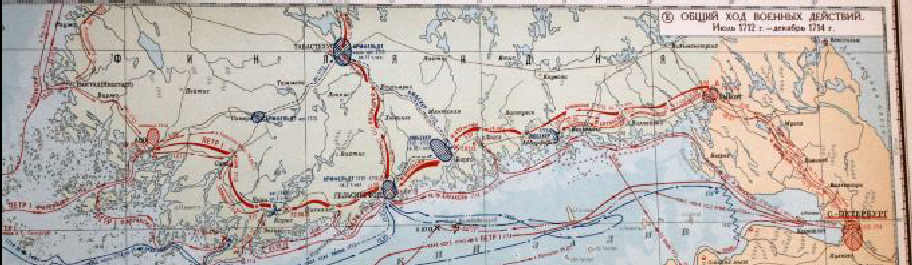

Шла Северная русско-шведская война. В 1712 г. центр тяжести военных

операций против Швеции был перенесён на Балтийское побережье. Пётр Великий главной задачей наших сухопутных и морских сил – поставил захват Гельсингфорса, Або и Аландских шхер, дабы, вслед за тем, произвести высадку в Швеции и совершить поход на Стокгольм. В 1714 году почти вся Финляндия, до самого Ботнического залива, была занята русскими войсками.

После поражения шведов у небольшой финской деревни Лапполо в

окрестностях города Ваза, их сухопутные силы были почти полностью

уничтожены. Но у шведов был еще сильный флот, на который обратил все

внимание Пётр I. Он считал, что, уничтожив шведский флот, можно перенести военные действия на Скандинавский полуостров и там заставить шведское правительство заключить давно желаемый им мир.

Чтобы принудить Швецию к миру, который был тогда единственной целью усилий Петра Великого, он решился вести войну на территории Швеции. Но справиться одному русскому флоту со шведским флотом было не под силу. Надо было привлечь ещё флот другого государства. Для осуществления этого, Петром был составлен следующий план действий. В конце 1713 г. им в Данию был послан сотрудник – граф Павел Иванович Ягужинский, для устных переговоров относительно предстоявших военных действий весной будущего 1714 года. Русские войска дошли до самого Ботнического залива, а дальше идти сухим

Павел Иванович Ягужинский

Павел Иванович Ягужинский

путём было нельзя, а водой - мало кораблей. Как главную цель совместных действий России и Дании П. Ягужинский должен был представить нападение на шведский порт Карлскрону с целью уничтожения стоящего там шведского

флота.

Политические обстоятельства благоприятствовали тому, чтобы нанести шведам окончательный удар. 11 июля (30 июня) 1713 г. Пётр I отправил к датскому королю письмо, в котором просил о присылке на помощь хотя бы 5-7 кораблей. Но этот план не был принят датским королём, и Пётр приготовился к началу морского похода с одним своим флотом.

С этой целью к весне 1714 года в Петербурге был приготовлен

корабельный и галерный флот, состав которого был следующий: в

корабельном флоте находилось 14 парусных кораблей, к которым потом было присоединено от галерного флота 9 скамповей (галеры малого размера) и 9 бригантин. В галерном флоте находилось 99 скамповей и галер. Десант

корабельного флота равнялся 4000, галерного 15000 человек. Галерный флот

был разделён на три дивизии (авангард, кордебаталия и арьергард), которые

в свою очередь разделялись на три эскадры, по одиннадцать судов каждая.

Фёдор Матвеевич Апраксин

Фёдор Матвеевич Апраксин

Начальство над корабельным флотом принял Пётр I; галерный флот был поручен генерал-адмиралу графу Фёдору Матвеевичу Апраксину, дивизиями командовали сухопутные генералы, а над морскими чинами главным начальником был назначен капитан- командор Матвей Христофорович Змаевич. Галера имела 50 весла и вмещала до 300 человек, а скамповея - 30 весел и 150 человек. 2 мая (21 апреля) вскрылась Нева, а 20 (9) мая флот выступил из Петербурга в Кроншлот. 1 июня (20 мая) 1714 г. 99 галер и скампавей с десантом 15 тысяч человек под командованием генерал-адмирала Ф.Апраксина направились от Кроншлота в финские шхеры с приказанием идти к Гельсингфорсу и Або-Аланду, и оттуда, если возможно, к шведским берегам. Со стороны моря гребные суда прикрывал корабельный флот (16 кораблей, фрегатов и шняв) под командованием контр-адмирала Петра Михайлова (царь). В районе Березовых островов флоты разделились: гребной флот пошел в финские шхеры к Гельсингфорсу, а корабельный - в Ревель. 22 (11) июня корабельная эскадра прибыла в Ревель, где она соединилась со стоявшими там купленными за границей и построенными в Архангельске кораблями. Всего Пётр теперь имел в Ревеле под своим командованием 16 линейных кораблей, 8 фрегатов и шняв, 9 скамповей и 10 бригантин с 8000 десантом. Экипаж этого флота был равен 7000 человек, пушек было 1060.

Во время плавания и стоянки у Гельсингфорса, морские солдаты учились

наравне с матросами морской службе.

Гребной флот 10 июля (29 июня) подошел к бухте Твермине и здесь остановился, так как дальнейший путь был невозможен из-за присутствия шведского флота у Гангута. Оказалось, что пока генерал-адмирал Ф.Апраксин боролся в пути с противными ветрами, шведский корабельный флот стал на якорь у мыса Гангута и преградил путь нашим галерам, и не только привёл их в бездействие, но и остановил подвозы припасов для сухопутных войск генерал-лейтенанта князя Голицына Михаила Михайловича, находившихся в Або. Извещая Петра I в Ревеле о своём положении, генерал-адмирал Апраксин предлагал ему - показаться с корабельным флотом в море против Гангута, с тем, чтобы отвлечь на себя часть неприятельских сил, и дать возможность прорваться с русскими галерами к Або.

Однако состояние нашего флота не позволяло пойти на такое

предприятие, и Пётр решил сам прибыть к галерному флоту, стоявшему в Тверминской губе, в 11 верстах от Гангута (верста=1.06 км) и прибыл туда 1 августа (20 июля).

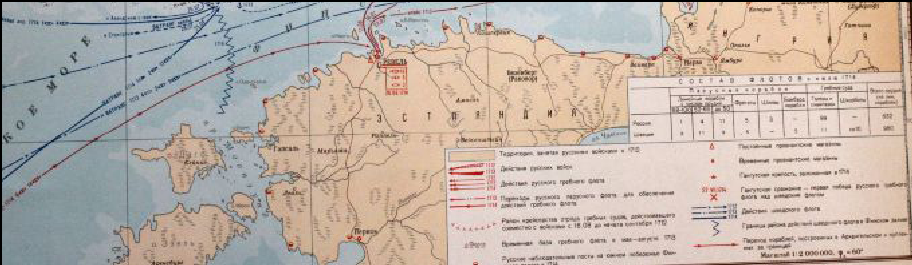

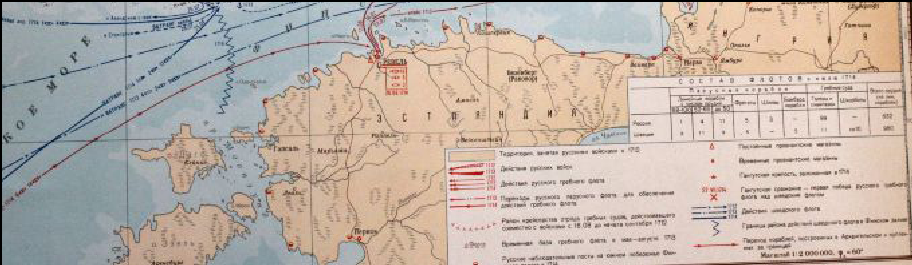

Ф.Апраксин уже более месяца был в бездействии не находя средств, чтобы прорваться сквозь шведский флот, и не смея без царя предпринять что-нибудь решительное. Шведский флот, находившийся в Гангутской губе, состоял из 14 линейных кораблей (кроме шести бывших в крейсерстве), 4 фрегатов, прама, 2 бомбардирских галиотов, 3 шняв и 6 больших и малых галер. Флотом командовал шведский адмирал Густав Ватранг. Под его флагом начальствовали вице-адмирал Лиллье и контр-адмиралы: Эреншельд и Анкершерн. Русский корабельный флот по численности был почти равен шведскому, но по вооружению и мореходным качествам значительно ему уступал. Позиция шведского флота в этом важном пункте была такова, что прорваться сквозь него силой казалось совершенно невозможно. С другой стороны, не сделать попытки пройти Гангут, значило бы отказаться от дальнейших успехов на всю кампанию. Притом же положение русского галерного флота в тесной Тверминской губе могло сделаться опасным, если бы шведы воспользовались возможностью запереть его и отрезать от армии и корабельного флота. Надо было немедленно решиться, или идти вперёд, или тотчас отступить.

И тут Пётр проявил большую находчивость, решив задачу, которая казалась неразрешимой. Около трёх верст к северу от Тверминской губы, Гангутский полуостров сужался, и образовывал ровный перешеек, шириной в узком месте 2.5 км. Царь решился перетащить через него, по настланному помосту (переволоке), несколько легчайших галер, атаковать ими шведский флот с запада, и, пользуясь замешательством, которое должно было произвести появление наших галер в тылу шведов, прорваться сквозь него со всеми остальными галерами. В расстоянии пушечного выстрела за мысом, неприятельские корабли были для него уже неопасны, и не могли мешать дальнейшему его пути. 3 августа (23 июля) закипела работа в руках 3000 человек (рабочими были служители из полков, участвующих в операции), работающих в две смены (по 1500 человек). Это был оригинальный замысел, который выполнить полностью не удалось, но сама переволока сыграла огромную роль в победе над шведским флотом.

К утру 5 августа (25 июля) контр-адмирал Г.Ватранг уже узнал от местных

рыбаков о переволоке и тотчас же обратился к следующим манёврам.

Объектами своих действий Ватранг избрал фланги переволоки и для

этого направил: часть корабельной эскадры, под начальством вице-адмирала

Лиллье (8 линейных кораблей, фрегат и 2 бомбардирских судна) - на юго-

восток, в обход тверминского расположения нашего галерного флота, а суда

(фрегат "Элефант", 6 галер и 2 шхербота) под начальством контр-адмирала

Н.Эреншельда, - к северо-западному выходу переволоки где можно было ждать спуска перетащенных по суше русских галер на воду. Остальные шведские суда, исключительно корабельного типа, остались на прежней позиции. Таким образом, Ватранг раздробил свои силы, а этого такой противник, как Пётр Великий, разумеется, не мог оставить безнаказанно.

Не воспользоваться теперь всеми этими обстоятельствами показалось бы Петру непростительным. И хотя риск велик, рисковать надо. Это на личном опыте знают все великие полководцы – всех времён, всех народов. Опытом таким не пренебрегают – не принято. Ибо всякое промедление мстит жестоко нерасторопным и нерешительным. Им сама история приговор выносит неотвратимо, в свой час.

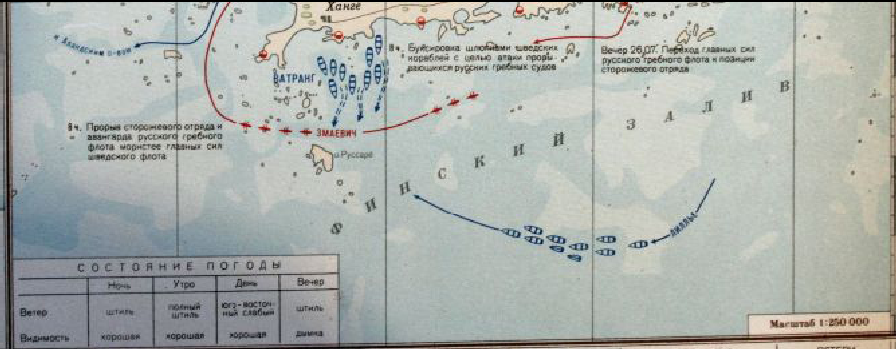

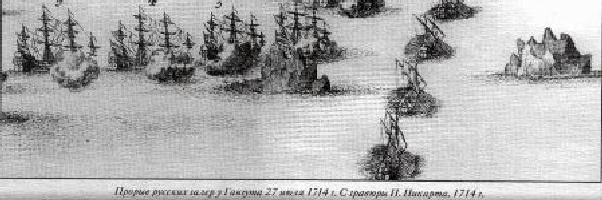

Это раздробление сил оказалось роковой неосторожностью шведского адмирала Ватранга. Получив донесение, Пётр, с разрешения генерал-адмирала Апраксина, выдвинулся вперёд с 35 скампавеями на линию наших сторожевых судов, осмотрел противника и убедился, что Лиллье с 11-ю кораблями идёт на юго-восток (т.е. широким выходом из Гангутского ковша) и что Ватранг с 6 кораблями и 3 фрегатами стоит пока на старом месте. Оставшись с меньше частью флота, и без мелких судов, которые могли подойти близко к берегу, Ватранг уже не в силах был защитить всего фарватера, как прежде.

Пётр принял дерзкое решение: пользуясь ослаблением сил адмирала Г. Ватранга и наступившим мертвым штилем (полным безветрием), который

благоприятствовал нашим галерам и не позволял парусным шведским судам тронуться с места, 6 августа (26 июля) приказал отряду из 20 скампавей, под

командованием лучших моряков, капитан-командора М.Х.Змаевича капитана

П.П.Бредаля (с ними был и бригадир Иван Волков)., идти на прорыв с

обходом мористее шведского флота.

Сражение.

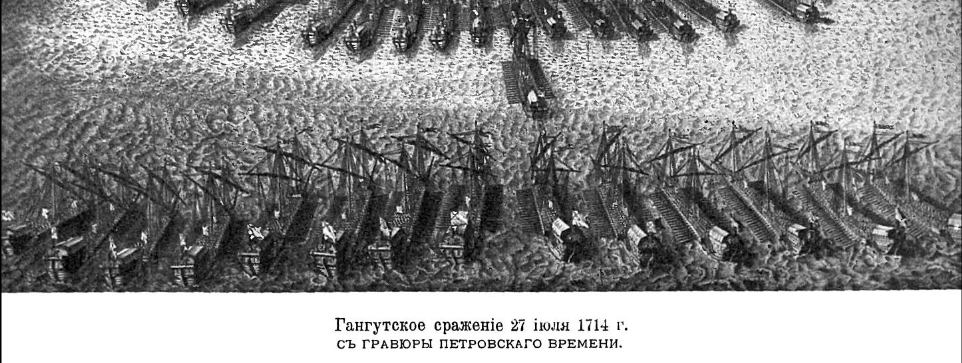

Отряд М.Змаевича немедленно тронулся в путь.

Адмирал Г. Ватранг, заметив движение русских скампавей, приказал

сняться с якоря и буксировать свои корабли шлюпками к проходившим

скампавеям М. Змаевича. Одновременно шведы открыли сильный артиллерийский огонь, не причинивший, однако, нашим судам никакого вреда, так как скампавеи шли вне досягаемости пушечной стрельбы.

.

Пётр, видя, что этот манёвр удается, дал такой же приказ и другим 15-ти

галерам с бригадиром Петром Лефортом, капитаном 3 ранга Дежимоном и капитаном Грисом. Шведские корабли подняли якоря, и стали буксироваться всеми гребными шлюпками, открыв в то же время жестокий огонь. Но это было напрасно. Русские галеры были уже вне выстрела, и обогнули без малейших потерь оконечность гангутского мыса. Шведский отряд контр- адмирала Н.Эреншельда был отрезан. Наступившая ночь помешала М.Змаевичу атаковать его. Эскадра Лиллье, посылка которой не имела теперь смысла, была отозвана Ватрангом назад к шведскому флоту.

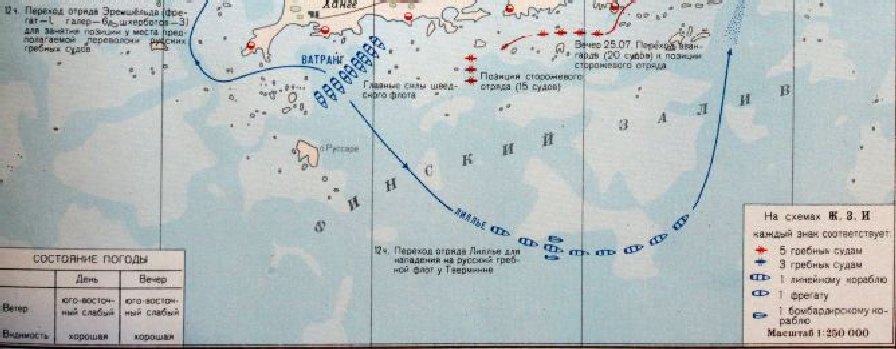

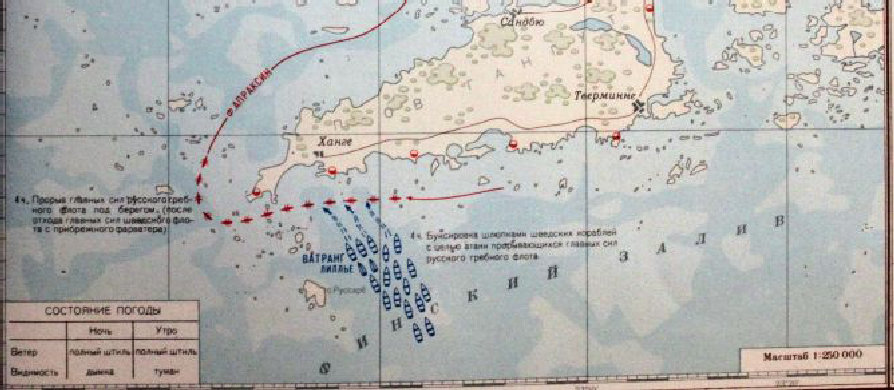

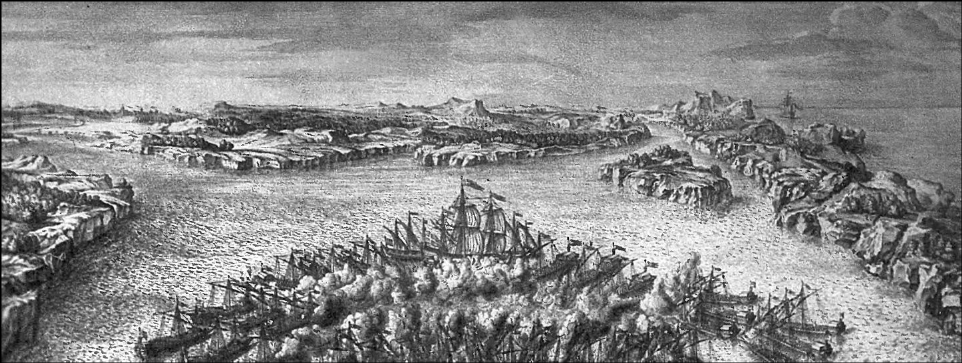

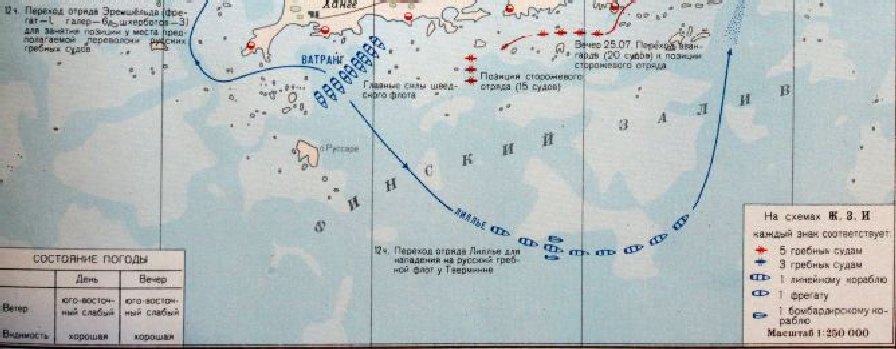

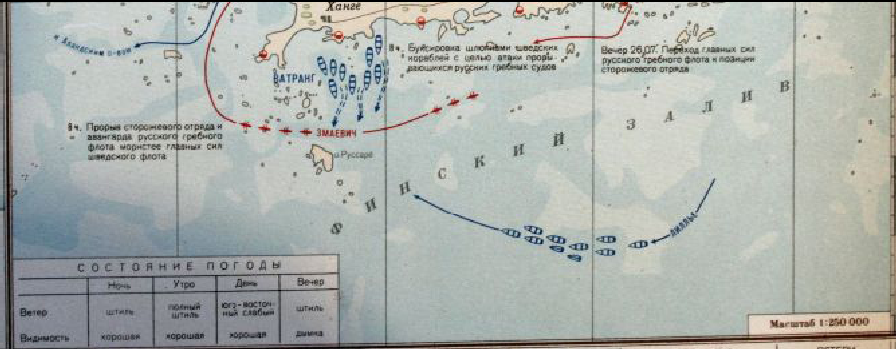

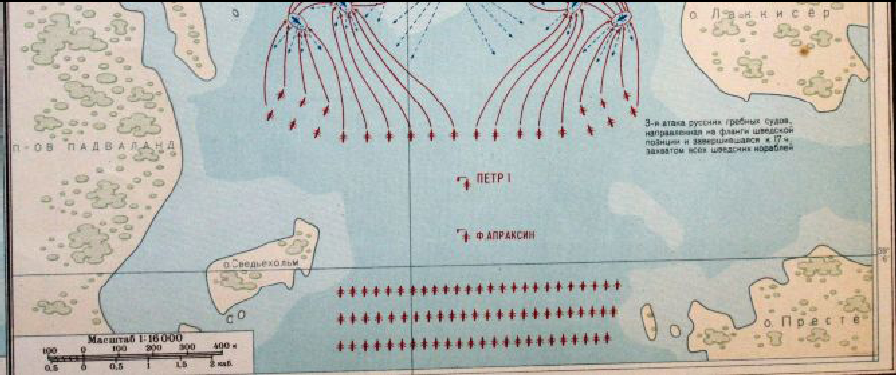

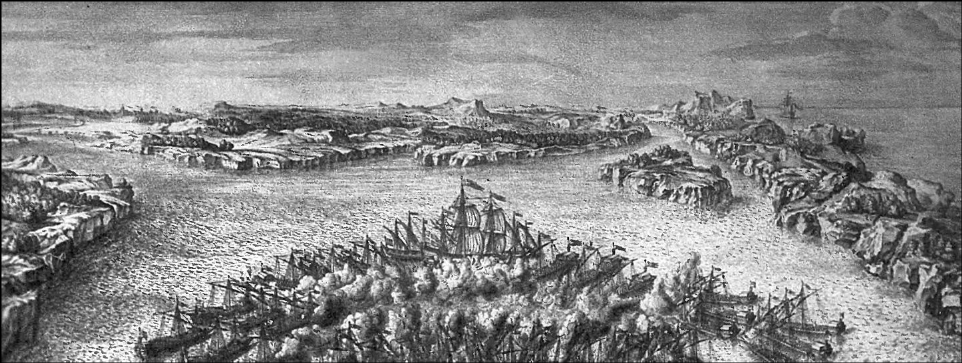

Между тем вся остальная часть русского галерного флота (64 единицы), которому послано было приказание "выбираться из узкости", приблизилась к Гангуту, и с рассветом 7 августа (27 июля), под предводительством генерал- адмирала Ф.Апраксина, ободренная успехом первых 35-ти галер, пустилась мимо шведского флота, уже не огибая его, а прижимаясь к Гангутскому берегу. С потерей только одной галеры, ставшей на мель, и нескольких раненых человек, она пробилась благополучно, и соединилась со своим скампавеями, которые стояли против Н.Эреншельда. Самый тяжелый участок был пройден, и теперь наступила жестокая расплата шведского флота за ошибки Г. Ватранга, которые были вызваны полной уверенностью в своей силе и слабости русских. Пётр сухим путём отправился на западный берег полуострова, чтобы там пересесть на галеру отряда Змаевича. Слабый шведский отряд Н.Эреншельда был теперь осаждён всем русским флотом, состоявшим из 98 галер. Эреншельд занял позицию в Рилакс-фьорде

расположив свои суда по вогнутой линии, так что оба фланга упирались в

острова. В центре находился флагманский 18-пушечный фрегат "Элефант", а

с носа и кормы его стояли по три галеры, имевшие вместе 84 орудия, в том

числе 6 крупного калибра (в 18 и 36 фунтов) для перекрёстного огня. Во

вторую линию были поставлены 3 шхербота с 14 орудиями малого калибра

(от 1 до 3 фунтов). Всего шведы имели 116 орудий.

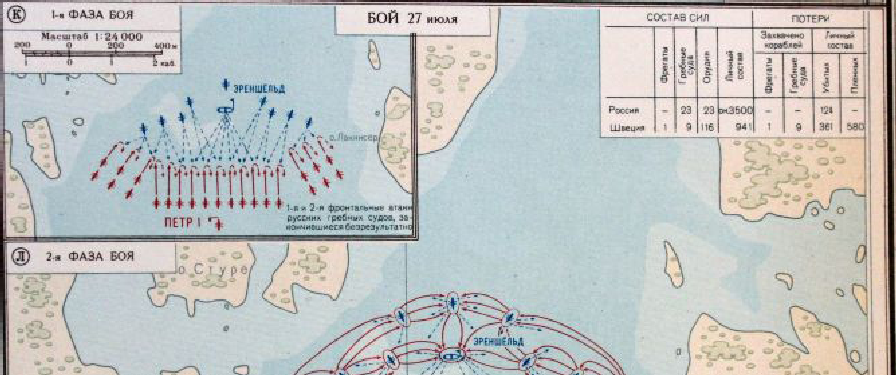

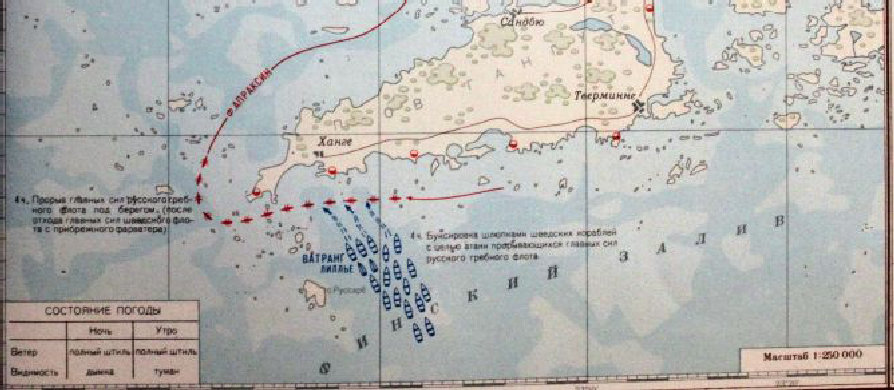

Небольшая ширина Рилакс-фьорда не позволяла русским развернуть весь гребной флот. Поэтому для атаки был выделен авангард из 23 скампавей, который занял позицию в полумиле от противника. Авангард разделили на 3 части. В центре пролива были поставлены 11 скампавей под командой бригадира П.Лефорта и капитана 3 ранга Дежимона. На правом фланге, уступом вперёд, построилась в две линии группа из 6 скампавей генерала А.Вейде и капитан-командора Змаевича. На левом фланге в таком же порядке стала группа из 6 скампавей бригадира Волкова и капитана 2 ранга Дамиани. Авангардом командовал генерал Ад. Вейде, фактически руководил боем Пётр I. На некотором расстоянии от авангарда, как тактический резерв, находились главные силы гребного флота под командованием генерал-адмирала Ф.М.Апраксина.

Генерал-адмирал Ф.Апраксин, расположив свой флот к сражению, послал

генерал-адъютанта П.Ягужинского с белым флагом к шведскому контр-

адмиралу Нильсу Эреншельду с требованием сдачи. Рассчитывая на его

благоразумие, с целью избежать кровопролития христианской крови, Пётр

обещал в случае, если Эреншельд примет предложение, спустит флаг и

сдастся царю, хорошо обойтись с ним и его соотечественниками. В случае

отказа на них поведётся ожесточённая атака и не будет никому пощады.

Оставшиеся в живых будут обычными военнопленными. Эреншельд отверг

предложение, и приготовился к бою: "Я всю жизнь верно, служил своему королю и отечеству и, как до сих пор жил, так и умирать собираюсь, отстаивая их интересы. Царю, как от меня, так и от моих подчинённых другого нечего ждать, кроме сильного отпора и, ежели он решился нас взять в плен, мы ещё с ним поспорим шаг за шагом до последнего издыхания".

Парламентер Ягужинский вернулся к Апраксину ни с чем.

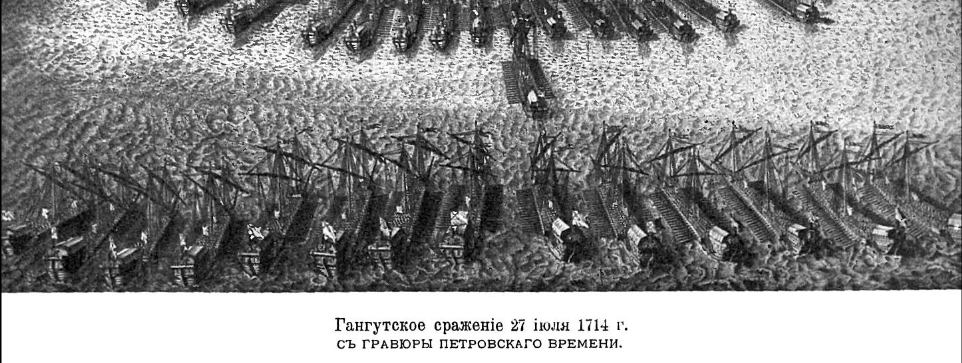

С возвращением П. Ягужинского в начале третьего часа пополудни,

авангарду был дан сигнал поднятием синего флага и единым выстрелом из

пушки, "атаковать неприятеля". Начался последний, решающий бой Гангутского сражения, который сразу принял ожесточенный характер. У шведов была сильная позиция, многочисленная артиллерия и храбрый контр-адмирал, но только 940 человек. Русских в сражении участвовало 3246 человек. Приходилось абордировать фрегат и галеры с небольших скампавей,

влезая снизу наверх, когда грозило сразу три смерти: от штыка, огня и воды.

Теперь приводится шведская версия морского Гангутского сражения.

Произошло упорное фронтальное столкновение. Шведы стреляли почти в

упор. Каждый неверный шаг стоил русскому воину жизни. Два раза русские атаки были отбиты. Первая и вторая атаки скампавей пришлись по центру линии кораблей шведов. Там изрыгал огненное пламя фрегат "Элефант",

наступающих встретила сплошная стена картечи. С флангов атакующих косил перекрестный огонь из пушек и мушкетов, который открыли шведские шхерботы и галеры.

Глядя, как опять вынужденно отходят скампавеи, Пётр молниеносно

сообразил: "Шведы бьются отчаянно, им отступать некуда, в лоб их вряд

ли возьмешь. Эреншельд выстроился полумесяцем, колошматит наверняка

со всех сторон. А слабина у него на флангах". Он дал команду М.Змаевичу и П.Лефорту: "абордировать шхерботы и галеры шведов. Змаевичу справа, Лефорту слева. Начинать по сигналу красного флага с двойной пушкой. Стоять насмерть". На фалах галеры шаутбенахта взвился красный флаг и одна за другой выстрелили две пушки.

Начался третий штурм кораблей Эреншельда, на этот раз с флангов. Стремительным натиском скампавеи вклинились в строй фланговых галер и сцепились на абордаж. Стоило морским солдатам взобраться на борт шведов и схватиться в рукопашную, как те начали мало-помалу отступать, отстаивая каждый шаг и устилая палубу трупами. В азарте рукопашной бились штыками и багнетами, тесаками и палашами, шпагами и прикладами мушкетов. Шведские канониры продолжали палить из пушек. Русских солдат рвало на куски здесь же жерлами орудий не картечью, а "пороховым духом". К исходу третьего часа сеча начала затихать. На шведских галерах и шхерботах один за другим нехотя поползли вниз по флагштоку синие, с желтым перекрестием флаги.

Дольше всех сопротивлялся флагманский фрегат "Элефант". Он на пять

саженей (сажень=2.18 метра) возвышался над скампавеями, и немало русских солдат и матросов полегло, пока удалось взобраться на палубу

флагмана. Одним из первых, размахивая палашом, вспрыгнул на палубу шведского фрегата капитан Бакеев: "Попомним Карлу Полтаву" гремел его голос.

Честь пленения первого неприятельского адмирала принадлежала

капитану Бакееву и его гренадёрам из ингерманландского пехотного полка.

Теперь предлагается русская версия этого же боя

Первая фаза сражения - это именно ожесточенный артиллерийский бой, который создал лучшие условия для абордажа шведских судов на заключительной стадии сражения. Орудийная перестрелка эскадр была достаточно продолжительной.

При приближении русских галер к шведам, как показали извлеченные из архивов полков, участвовавших в сражении, сведения, перед самым началом абордажной схватки россияне, используя многократный перевес в числе ружейных стволов, вели сильнейший обстрел противника из ручного оружия.

Петр I, как выявлено в итоге совокупного анализа архивной документации, сумел обеспечить 4-кратный перевес в численности личного состава на атаковавших шведов с фронта 23 полугалерах и скампавеях. Документально подтверждено участие в сражении 3925 сухопутных и морских чинов. Можно предположить, что еще некоторое небольшое число участников баталии (несколько десятков?) по разным причинам оказались не учтенными в документах. Созданное российской стороной столь значительное преимущество в людях сыграло решающую роль на заключительном этапе баталии, когда неприятельские суда брались на абордаж.

Левый и правый фланги боевого построения Петр I усилил артиллерией и личным составом за счет введения в их состав полугалер. На шести галерах левого крыла русского боевого порядка находилось 1273 сухопутных чина. Общую команду над ними имел бригадир М.Я. Волков. Имелось еще несколько десятков морских чинов. Исходя из штатной численности экипажей скампавей того времени в 150, а полугалер в 250 сухопутных и морских чинов, следует полагать, что на левом фланге из шести судов четыре или пять являлись полугалерами, одна или две - скампавеями. На шести галерах правого крыла под командой генерал-майора И. И. Бутурлина находился 1461 чел. лишь сухопутных чинов. Учитывая присутствие на этих галерах еще некоторого количества моряков, следует весьма уверенно предполагать, что правый фланг россиян образовывали шесть полугалер, штатная численность экипажей которых равнялась именно 1500 чел. На 11 скампавеях среднего отряда, вытянутых в линию между двумя выдвинутыми вперед фланговыми отрядами, находился неполный комплект личного состава. Такое сознательное «ослабление» команд этого отряда объясняется той ролью, которую отводил ему в предстоявшем сражении Петр I -артиллерийский обстрел прижатого к горе Рилакс отряда Н. Эреншельда и в дальнейшем абордаж силами всех 11 скампавеи одного прама «Элефант».

Документы опровергают мнимый факт трех атак со стороны россиян, две из которых якобы были отбиты шведами, перекочевавший из шведской историографии в русскую. К победному завершению баталии привела единственная атака русских галер на фланги.

Сражение в Рилакс-фиорде продолжалось не менее двух часов. В его ходе, как удалось установить, в тыл отряду Н. Эреншельда в обход острова, к которому примыкал фланг шведской позиции, по приказу Петра I были посланы четыре скампавеи под командой подполковника Д.Л. Порецкого. Одна из них вышла шведам в тыл и вступила в бой; остальные три не успели этого сделать.

Таким образом, блестящая победа россиян была во многом предопределена флотоводческим гением Петра I: устройство переволоки, искусные прорывы галер 26 и 27 июля 1714 г. и глубоко продуманный тактический рисунок сражения в Рилакс-фиорде, являлись в первую очередь итогом именно его руководства боевыми действиями галерного флота. Петр I использовал в сложившейся обстановке преимущества галер (ход на гребле в безветрие, малая осадка для маневров на мелководье, быстроходность, большая численность абордажных партий - солдат-гребцов) и не дал шведам возможности воспользоваться сильными сторонами их корабельного флота во время прорыва русских галер мимо мыса Гангут (мощная артиллерия, высокие борта).

Тактическое искусство царя в сражении в Рилакс-фиорде проявилось во многом. Это усиление обоих флангов (артиллерия и абордажные партии) за счет использования полугалер, создание более чем полуторного превосходства в артиллерии, четырехкратного перевеса в личном составе, длительность стадии артиллерийского боя, подготовившего в немалой степени успех абордажа шведских судов, решительный характер атаки и обходной маневр четырех скампавеи в тыл шхерному отряду Н. Эреншельда. Именно флотоводческое искусство Петра I позволило победить в упорном сражении хорошо подготовившегося к бою неприятеля малой кровью.

Орудия шведского флота

| Вид корабля | 36-фунтовые | 18-фунтовые | 12-фунтовые | 6-фунтовые | 3-фунтовые | 2-фунтовые |

| Прам “Элефант” (одна сторона) |

- |

- |

7 |

- |

1 |

- |

| Галеры | 2 | 4 | - | 6 | 72 |

| Всего: | 92 |

Орудия русского (галерного) флота

|

18-фунтовые |

12-фунтовые |

8-фунтовые |

6-фунтовые |

Мортиры |

3-фунтовые |

| 8 | 27 | 38 | 73-92 |

| Всего: | 149-165 |

Как видим из выше приведенных таблиц, русский флот имел преимущество над шведами и в артиллерии, поэтому необходимости во фронтальных атаках не было. Кроме того, из старых гравюр и шведских схем видно, что русские с самого начала усилили фланговые направления двойными линиями галер. Из этого можно сделать вывод, что Петр I поставил задачу после артиллерийского налета сразу приступить к абордажу фланговых галер, одновременно 11-ю галерами угрожая центру шведского построения.

Поэтому в своей работе мы делаем вывод, что русская версия Гангутского боя верна.

Полной победой завершилось Гангутское сражение.

Потери с обеих сторон были очень велики. По сведениям,

представленным Адамом Вейде, боевая часть флота потеряла: убитыми и

пропавшими без вести пехоты - 113, моряков - 14, всего - 127; ранеными

пехоты - 319, моряков - 22, всего - 341. Итого: пехоты - 432, моряков - 36,

всего - 468 человек. В живых осталось 2813 человек из 3245 человек

участвовавших в бою (кроме офицеров).

Таким образом, общая потеря доходила до 1/6 части отряда. Сверх того,

во время прорыва мимо Гангута на взятой шведами скампавее попало в плен

232 человека, в том числе 6 моряков. Шведы потеряли убитыми 352 человека

или 1/3 часть отряда; прочие были взяты в плен.

Дорого купленная первая морская победа при Гангуте принесла и великие

плоды. Она заставила шведского адмирала Г. Ватранга отступить от Гангута,

открыла русским шхеры до самого Аланда, и вызвала ужас даже в столице

Швеции Стокгольме.

Это была наша первая морская победа, это было начало нашей морской

славы и морских успехов. Умелое использование маневренных преимуществ

гребного флота в шхерах, хорошо организованное взаимодействие армии и

гребного флота, удачно выбранное время для прорыва позволили Петру I

нанести поражение более сильному противнику. Россия по праву стала

занимать одно из ведущих мест в ряду морских держав. Проводя параллель, можно сказать, что Гангутский бой был для флота тем же, чем была Лесная (перед Полтавской битвой) для сухопутной армии, хотя Пётр I ставил её выше Полтавской битвы. Этот бой должен был быть одним из актов в общем ходе всей войны - уничтожением морских сил шведов, Полтавой на море.

Но этого не случилось. Нам удалось разбить шведов на море, но мы уничтожили второстепенную группу их судов, а не главные силы, которые остались не тронутыми. Благодаря этому и стратегические последствия победы были не те, которые нужны были нам. Мы открыли путь к Або и в Аландские острова, но не расчистили окончательно путь к Стокгольму. Гангутский бой и по стратегическим результатам был Лесною, но не Полтавой. Гангутский бой разыгрался также без всякого участия корабельного флота, который находился в Ревеле, но менее всего заслуживают упрека в бездействии предки наших моряков. Морское дело - во многом дело техники.

Этого-то в нашем флоте не было, да и не могло быть. Поэтому и участие

корабельного флота в Гангутском бою пришлось ограничить единственной

целью - сберечь самого себя.

Память.

Гангутская победа является примером совместной работы петровских

моряков и пехоты (морских солдат). Прорывом мимо Гангута военная

история обязана искусству и смелости моряков (армия в это время была

только мускульной силой на скампавеях и галерах), но Гангутская победа 7

августа (27 июля) была почти исключительно делом сухопутной армии,

руководимой контр-адмиралом Петром Михайловым и пехотным генералом

Ад. Вейде. Это говорит о том, что наша сухопутная армия (морские солдаты)

в свое славное прошлое обязана включить и Гангутский бой.

Взятые шведские суда были торжественно введены в Санкт-Петербург с

большим триумфом в сентябре месяце и включены в состав Балтийского

флота. Победители все награждены медалями, офицеры - золотыми, нижние

чины - серебряными (130 золотых и 3284 серебряных). На лицевой стороне

медали: "Пётр Первый Божьею милостью Император российский".

Увенчанное лаврами и обращенное вправо грудное изображение царя в латах

и мантии. На обратной стороне: "Прилежание и верность превосходить

сильно". В поле план сражения между островами. В обрезе: "июля 27 дня

1714 года".

На каменистом полуострове Гангута находится могила. В 1871 г. в

Рилакс-фьорде, на месте погребения убитых в этом бою русских воинов,

поставлен памятник с крестом из сердобольского гранита. С обеих сторон

креста врезаны медали, а на лицевой стороне находится надпись: "Памятник

падших в Гангутском сражении 27 июля 1714 года".

Около того места, где находится памятник, есть две небольшая бухточки,

из которых одна называется "Залив убитых", а другая "Залив душ". Гора, где

находится могила, носит название "Горы мёртвых". В числе особенно

отличавшихся при взятии фрегата "Элефант" был капитан Нижегородского

полка Тихонов, которого Пётр за взятие фрегата пожаловал в майоры

"именным изустным своим приказом".

Шаутбенахту Петру Михайлову, по одобрительному письму генерал-адмирала Ф.Апраксина, был объявлен вице-адмиральский чин, генерал А.Вейде пожалован кавалером ордена Святого Андрея Первозванного. Взятые у неприятеля суда, было велено хранить вечно. В 1737 году, по крайней их ветхости, они заменены моделями. Церковь определила совершать ежегодно, в день этой победы благодарственное молебствие (поныне совершаемое). Была выбита еще другая медаль, с изображением победы и надписью: "Первые плоды Российского Флота". Битва и торжественный вход в столицу изображены на гравюрах. Построена церковь во имя святого этого дня, Святого Пантелеймона (на р.Фонтанке в Санкт-

Петербурге. Святой Пантелеймон - Святой, в день памяти которого - 27-го

июля - была одержана победа), и корабль, долго потом возобновлявшийся, с

именем "Пантелеймон-Виктория".

В 1914 году по инициативе Императорского Российского военно-

исторического общества на фасаде Пантелеймоновской церкви были

укреплены мраморные мемориальные доски с перечнем полков, сражавшихся при Гангуте и Гренгаме.

В рамках празднования 200-летия Гангутского сражения в 1914 году была

выпущена медаль "В память 200-летия морского сражения при Гангуте". Пётр Великий всегда праздновал день этой победы, наравне с Полтавской - может быть столь же дорогой ему, как Полтавская - и спустя шесть лет (1720), этот же самый день был ознаменован другой победой на море, при Гренгаме.

Таковы были первые плоды Российского флота!

Литература.

1. Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий в истории русского флота с IX века по 1917 г. — М., 1947. С. 56—59.

2. Военная энциклопедия: В 8-й т./Гл. ред. комис. П.С. Грачев (пред.). — М., 1994. - T.I. - С. 354-355.

3. Военная энциклопедия. — СПб., Изд. И.Д. Сытина, 1912. — Т.7. — С. 174-175.

4. Дивин В.А. Страница немеркнувшей славы русского флота // Морской сборник. — 1964. —№ 8. -С. 35—38.

5. Документы Северной войны. — СПб., 1909.

6. История военно-морского искусства. / Отв. ред. Р.Н. Мордвинов. — М, 1953. -T.I. -С. 172-178.

7. История Северной войны. 1700—1721 гг. / И.И. Ростунов, В.А. Авдеев, Ю.Ф. Соколов. - М., 1987. С. 132-138.

8. Кресновский А-А. История русской армии: В 4-х т. — М„ 1992. — T.I. От Нарвы до Парижа 1700—1814. — С. 44.

9. Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996.

10. Материалы по истории Гангутской операции. — Вып. 1—4. — Пг„ 1914-1918.

11. Морской атлас. Описания к картам. — М., 1959. —Т.3, ч.1. — С. 222-224.

12. Морской атлас./Отв. ред. Г.И.Левченко. — М., 1958. —Т.3,ч.1. — Л.10,11.

13. Письма и бумаги императора Петра Великого. — Т.10-12. — М., 1956-1975.

14. Советская военная энциклопедия: В 8-й т. / Гл. ред. комисс. А.А. Гречко (пред.) и др. - М., 1976. - Т.2. - С. 474-476.

15. Тельпуховский Б. С. Гангутская победа русского флота // Русское военно-морское искусство. Сб. ст. / Отв. ред. Р.Н. Мордвинов. — М., 1951. С. 67-76.

16. Штенцель А. История войны на море в ее важнейших проявлениях с точки зрения морской тактики. — Пг., 1917. — 4.3. — С. 467—468.

17. Энциклопедия военных и морских наук: В 8-й т. / Под общ. ред. Г.А. Леера. - СПб., 1885. - Т.2. - С. 390.

18. Юнаков Н.Д. Северная война. — СПб., 1909.

19.Кротов, П.А. Гангутская баталия 1714 года. — СПб.: Лики России, 1996. — 248 с. — 2 000 экз.

Павел Иванович Ягужинский

Павел Иванович Ягужинский Фёдор Матвеевич Апраксин

Фёдор Матвеевич Апраксин