Первоклассник с ОВЗ глазами логопеда

Связная речь

Мелкая моторика

Фонематическое развитие

Речевая готовность

Лексико-грамматический строй

Звукопроизношение

Языковой анализ и синтез

Звукопроизношение

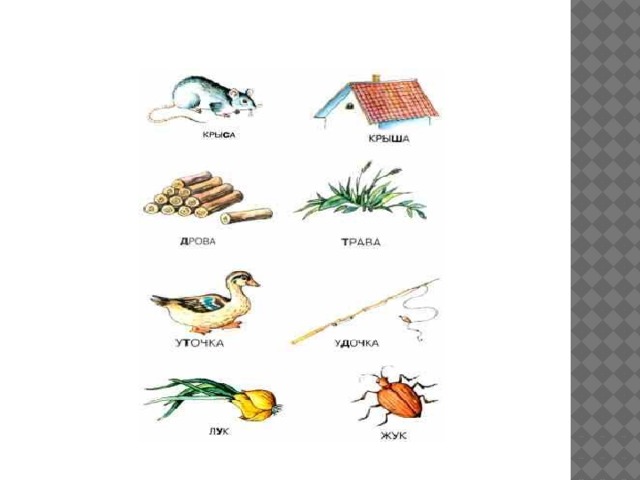

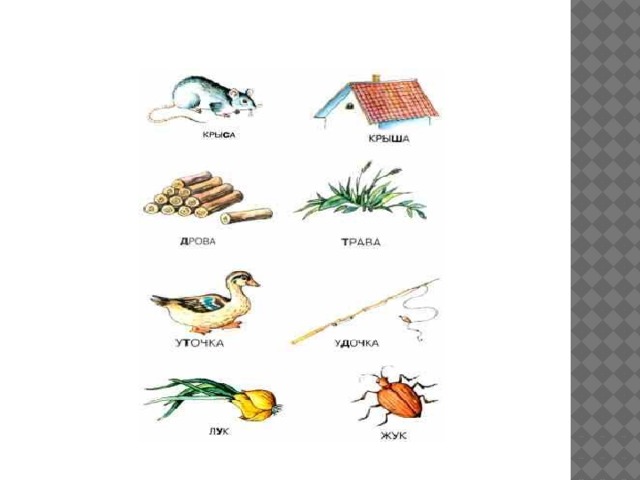

- Для обследования произношения звуков в словах необходим набор специальных предметных картинок. Названия предметов, изображенных на картинках, должны представлять собой слова различного слогового и звукового состава, многосложные, со стечением согласных, с исследуемыми звуками, занимающими различное местоположение. Самым простым способом выявления у ребенка умения произносить те или иные звуки речи является такой: малышу предъявляются для называния картинки, где изображены предметы, в названиях которых исследуемый звук стоит в разных позициях: в начале, конце, середине слова и в сочетании с согласным.

фонематическое развитие

Фонематический слух – способность различать фонемы в речи, которая является необходимой основой для понимания смысла сказанного. Если ребенок различает фонемы неправильно, то повторять, запоминать и писать он будет тоже неправильно, поскольку опирается именно на то, что слышит. Ребенок с нарушениями фонематического слуха не опознает (или не всегда опознает) тот или иной акустический признак, по которому один звук отличается от другого. Поэтому при восприятии речи и происходят ошибки. На основании общности остальных признаков один звук уподобляется другому и распознается неверно (жук-щук, лук-люк и т. д.).

Языковой анализ и синтез

- На уровне слова – умение выделять слова из потока речи, определять их количество в предложении.

- На уровне слога – умение делить слова на слоги и определять их количество. Умение составлять слово из слогов.

- На уровне звука - умение определять количество и последовательность звуков в слове. Умение составлять слово из отдельных звуков.

![Звуки речи Гласные; Согласные: Звонкие [г],[з], [д],[в], [ж], [б], [н], [р], [м], [л] Глухие [к], [с], [т], [ф], [ш], [п], [ц], [щ], [х], [ч] Твердые [ц], [к], [н], [г], [ш], [з], [х], [ф], [в], [п], [р], [л], [д], [ж], [с], [м], [т], [б] Мягкие [щ], [к’], [н’], [г’], [з’], [х’], [ф’], [в’], [п’], [р’], [л’], [д’], [с’], [м’], [т’], [б’]](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/10/27/s_5bd4704a1ed00/img7.jpg)

Звуки речи

Гласные;

Согласные:

- Звонкие [г],[з], [д],[в], [ж], [б], [н], [р], [м], [л]

- Глухие [к], [с], [т], [ф], [ш], [п], [ц], [щ], [х], [ч]

- Твердые [ц], [к], [н], [г], [ш], [з], [х], [ф], [в], [п], [р], [л], [д], [ж], [с], [м], [т], [б]

- Мягкие [щ], [к’], [н’], [г’], [з’], [х’], [ф’], [в’], [п’], [р’], [л’], [д’], [с’], [м’], [т’], [б’]

Исследование навыков языкового анализа и синтеза

Инструкция. “Ответь на вопросы”:

1. Сколько слов в предложении?

День был теплый.

Около дома росла высокая береза.

2. Сколько слогов в слове?

Дом.

Карандаш.

3. Определи место звука в слове:

первый звук в слове крыша,

третий звук в слове школа,

последний звук в слове стакан.

4. Сколько звуков в слове?

Рак.

Сумка.

Лексико -грамматический строй

- Достаточный словарный запас .

- Навыки словоизменения и словообразования :

- Согласование слов в предложении, правильное употребление предлогов.

- Образование относительных, качественных, притяжательных прилагательных.

- Образование уменьшительно – ласкательной формы существительных.

- Изменение существительных по лицам и числам.

Игры, способствующие развитию ГСР, обогащению и активизации словаря

«Назови ласково»

- Цель: научить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом

- Оборудование: мяч (гимнастический или массажный)

- Ход игры: ведущий называет ребёнку слово и кидает в руки мяч, ребёнок изменяет слово и кидает мяч обратно. Можно использовать слова: «Мяч лови и мяч бросай – слова ласково называй»

- Примеры слов: мяч (мячик), кукла (куколка), машина (машинка), пирамида (пирамидка), мишка (мишутка) и т.д.

- Методические рекомендации: слова, желательно, подбирать в рамках одной лексической темы. Например: игрушки, животные, транспорт, времена года и т.д. Игра предназначена для детей от 5 лет.

«У кого – кто?»

- Цель: научить образовывать существительные множественного числа с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

- Оборудование: Картинки с изображением зверей и детёнышей (лото).

- Ход игры: Ведущий предлагает ребёнку подобрать каждому животному его детёнышей и назвать их.

- Примеры слов: у белки (бельчата), у зайчихи (зайчата), у слонихи (слонята), у лисы (лисята), у волчихи (волчата), у тигрицы (тигрята), у львицы (львята), у медведицы (медвежата) и т.д.

- Методические рекомендации: следить за правильностью окончаний существительных. Игра предназначена для детей от 5 лет.

Связная речь предполагает:

- Говорить развернутыми предложениями;

- Точно формулировать свою мысль;

- Выстраивать логически последовательное описание и рассуждение.

- В связной речи проявляется умение обобщать, сравнивать, анализировать; логическое мышление и вооображение.

Развитие диалогической речи

- Прочитайте сказку. Затем предложите ребенку пересказать сказку с помощью опорных рисунков.

- Ты куда идешь, медведь?

-В город елку посмотреть.

-А зачем тебе она?

-Новый год встречать пора.

-Где поставишь ты ее?

-В дом возьму к себе в жилье.

_ Что ж не вырубил в лесу?

- Жалко, лучше принесу .

2. Развитие монологической речи.

Прочитайте ребенку рассказ(стихотворение) дважды и попросите объяснить, о чем в нем говорится. Если текст содержит скрытый смысл, важно выяснить, понимает ли его ребенок и как объясняет. Если потребуется, задайте наводящие вопросы. Последний вопрос задается в зависимости от смысла произведения. Побуждайте ребенка к подробным объяснениям в развернутой речи.

Развитие мелкой моторики

- 1. Пальчиковая гимнастика.

- 2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камушками.

- 3. Песочная терапия.

- 4. Вырезание ножницами.

- 5. Аппликации.

- 6. Работа с бумагой. Оригами. Плетение.

- 7. Лепка из пластилина, глины и соленого теста.

- 8. Шнуровки

- 9. Рисование, раскрашивание.

- 10. Графические упражнения.

- 11. Штриховка.

Портрет будущего первоклассника

- Ребёнок правильно произносит звуки родного языка.

- Может выделять слова, слоги звуки в потоке речи.

- Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, задать вопрос и ответить на него.

- Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения.

- Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке.

- В речи нет незаконченных предложений, несвязанных между собой.

- Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, запинок).

Готовность детей с нарушение слуха к обучению в школе.

- Для свободного усвоения школьной программы наравне со слышащими детьми общее развитие ребенка с нарушением слуха должно приближаться или соответствовать норме. При этом готовность слышащего ребенка к поступлению в школу не зависят напрямую от состояния слуховой функции . Основная роль успешности обучения принадлежит высокому уровню развития речи.

- При поступлении в школу в отношении глухих и слабослышащих детей нужен глубокий анализ развития речи, позволяющий определить уровень речевой готовности ребенка. Это анализ качества произношения, восприятия речи, лексическое и грамматическое развитие и практическое овладение языком.

подготовка детей с нарушением зрения при поступлении в школу :

- а) различать понятия: предложение, слово, слог, звук, буква, согласные звуки, твердые и мягкие согласные, ударный слог, безударный слог;

- б) сформированы умения (звукоанализ, позиционное, слоговое, беглое чтение, выделение ударного слога и звука, дифференциация твердых и мягких согласных);

- в) подготовка руки к письму и написание элементов букв и целых букв, слогов и слов (ориентирование в тетради, усвоение конфигурации букв, написание букв одинаковой ширины, через одинаковый интервал и т. д.).

игра «КТО ЧТО УМЕЕТ?»

Цель игры: формирование общих способов умственной деятельности (умения находить существенное в наблюдаемом, переносить знания в новую ситуацию), развитие наблюдательности, пополнение словаря детей глаголами, конкретизация представлений о повадках и жизни животных.

Материал игры: картинки с изображениями домашних и диких животных.

X о д и г р ы

Играющие сидят по двое. Перед каждым из них лежит

картинка, перевернутая обратной стороной.

Каждый ребенок по очереди открывает свою картинку и обращается к соседу, например: «У меня на картинке белка. Что умеет белка?» (передает ему эту картинку). Товарищ отвечает: «Белка умеет прыгать, перепрыгивать с ветки на истку, грызть орехи, сушить грибы, запасать на зиму корм»-Т. Д.

Ведущий считает названные глаголы и записывает их. количество на доске против фамилии отвечавшего ребенка (фамилии следует записать заранее). Если отвечающий: не может больше назвать действий, ведущий обращается ко всем играющим, фиксируя каждый правильный ответ как дополнительный балл помогающему ребенку. Победителем считается тот, кто набрал большее число баллов.

- Основное условие игры: соблюдение очередности.

особенности речи детей с ЗПР.

Клинические и нейропсихологические исследования выявили

отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности.

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом дети часто обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам понятия.

- Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями познавательной деятельности личности при задержке психического развития.

- Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с ЗПР период словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается рядом особенностей.

- Например, для образования слов одной грамматической категории может быть использован один и тот же образовательный аффикс (“мост — мостик“ “гроза — грозик“ “соль — солик“).

- Как известно, готовность ребёнка к школьному обучению определяется не только уровнем развития спонтанной речи, но и умением опознавать речевой материал и подчинять его определённой цели, то есть оперировать речью. Дети с задержкой психического развития дошкольного возраста отстают в формировании способности осознавать речевую действительность как нечто отличное от предметного мира.

Готовность детей с ДЦП

- Характерным речевым расстройством является дизартрия различной степени тяжести. У детей не накапливаются необходимые наблюдения над смысловой, звуковой, морфологической и синтаксической сторонами речи. Часто нарушения звукопроизношения сочетаются с нарушением фонематических процессов. Значение имеют особенности нарушений интеллекта. Повышенная психическая истощаемость и наличие патологических тонических рефлексов усиливают недостаточность фонематического анализа, который считается узловым в речевой деятельности, связывающим устную и письменную речь в единую систему. Осознание звуковой структуры слова и работа по звуковому анализу и синтезу являются необходимой предпосылкой к обучению грамоте. Формирование слоговой структуры слова идёт одновременно с формированием звукопроизношения и требует подключения кинестетических ощущений.

- Несформированность хватательной функции кисти мешает овладеть удержанию ручки. Нарушение тонуса мышц кисти и скелетных мышц, гиперкинезы нарушают совершение тех движений, на основе которых строится акт написания. В связи с этим необходима индивидуальная подготовка руки к написанию. Необходимо выделить время для специальных занятий по закреплению движений правильной техники написания.

- У детей с поражением правых конечностей при написании левой рукой могут наблюдаться элементы зеркального написания. Для преодоления этого дефекта необходимо проводить соответствующую коррекционную работу. Для тех, кто из-за двигательного дефекта не может научиться писать, особенно важна компьютеризация процесса обучения печатания. В случае отсутствия компьютера хорошие результаты даёт обучение печатанию на пишущей машинке. Важным этапом работы над написанием является обучение адекватной позе во время написания. При этом решаются следующие задачи:

1.Подбор позы и «рефлекс-запрещающих « позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребёнка; отработка общей позы и обучение среднему положению головы, поворотам и наклонам при строго определённом положении рук; развитие зрительного контроля за движениями рук в разных направлениях.

2.В занятия по обучению написанию необходимо ввести работу по формированию навыка оптико-пространственной ориентировки, которая включает следующее: формирование пространственной ориентировки на листе бумаги; маркировку начала написания – левого верхнего угла листа; выработку автоматизированных движений слева направо путём рисования дорожек, ленточек и пр.; написание рукой в воздухе с контролем и без контроля зрения; автоматизацию движений слева направо путём написания дорожек мокрым пальцем на грифельной доске.

- Для формирования графомоторных навыков на занятиях необходимо проводить обучение штриховке и обводке. Формируя у ребёнка с ДЦП первоначальные навыки написания, очень важно решить задачу обучения удержания ручки или карандаша и формированию графомоторных функций. Если из-за тяжести двигательных нарушений эта задача не будет решена, нельзя отказываться от обучения. Дети с тяжёлыми нарушениями манипулятивных действий, которые не могут овладеть написанием с помощью ручки, могут научиться печатать на пишущей машинке или на компьютере.

Дети с РДА.

- В соответствии с особой образовательной потребностью аутичных детей в развитии смыслообразования и для предотвращения механического, неосмысленного усвоения навыков чтения и письма, логика и последовательность коррекционного обучения задаются принципом «от смысла – к технике». Это означает, что:

- в процессе обучения у ребенка необходимо исходно создавать представления о том, что такое «буква», «слово», «фраза», и только после этого возможен переход к освоению аналитического чтения и письма; весь учебный материал должен быть тесно связан с личным опытом ребенка, с его собственной жизнью и жизнью его семьи; при обучении аутичных детей максимум времени и внимания педагог должен уделять осмысленности освоения ребенком каждого нового умения при его минимальной технической отработке, что позволяет предотвратить опасность превращения вновь освоенного способа действий в аутостимуляцию (когда приобретенный навык начинает использоваться ребенком механически, неосмысленно, для получения стереотипных ощущений).

- в процессе обучения у ребенка необходимо исходно создавать представления о том, что такое «буква», «слово», «фраза», и только после этого возможен переход к освоению аналитического чтения и письма;

- весь учебный материал должен быть тесно связан с личным опытом ребенка, с его собственной жизнью и жизнью его семьи;

- при обучении аутичных детей максимум времени и внимания педагог должен уделять осмысленности освоения ребенком каждого нового умения при его минимальной технической отработке, что позволяет предотвратить опасность превращения вновь освоенного способа действий в аутостимуляцию (когда приобретенный навык начинает использоваться ребенком механически, неосмысленно, для получения стереотипных ощущений).

- Исходя из понимания особых образовательных потребностей аутичных детей, в процессе их подготовки к школе необходимо специально развивать способность самостоятельного планирования и последовательного развертывания собственных действий и речи, используя для этого специальные приемы работы, в первую очередь - обучение ребенка составлению различного рода планов и расписаний.

- Показано, что специальная педагогическая работа, направленная на опережающее формирование предпосылок учебного поведения и школьно значимых навыков, и учитывающая особые образовательные потребности детей с аутизмом, позволяет подготовить их к школьному обучению.

Несколько советов для родителей:

- 1. Играйте дома с детьми в различные речевые игры.

- 2. Убираясь на кухне, в комнате, попросите ребенка найти не меньше десяти слов (названий предметов), где первым был бы какой-то определенный звук.

- 3. Возвращаясь домой из детского сада, попросите, чтобы он назвал предметы которые видит и составил с ними предложения с определенным количеством слов.

- 4. Придя с ребенком в магазин, взрослый может использовать время покупок для плодотворной работы по развитию звукобуквенного анализа: можно попросить найти на полке продукты с определенным количеством звуков или слогов; устроить соревнование – кто больше найдет таких слов.

- 5. Развивая слуховое внимание, попросите 1 минуту не разговаривать, не объясняя причину; затем спросите, что он услышал за это время, какие звуки, голоса.

Любые игры и просто действия, даже самые простые, направленные на развитие речи и таких важнейших психических процессов, как память, внимание, восприятие, полезны для ребенка. Но они принесут пользу только тогда, когда выполняются на подъеме, без принуждения. Если вы хотите помочь своему ребенку, не забывайте, что ничего не делается по мановению волшебной палочки, нужны время, терпение и система.

Благодарю за внимание!

![Звуки речи Гласные; Согласные: Звонкие [г],[з], [д],[в], [ж], [б], [н], [р], [м], [л] Глухие [к], [с], [т], [ф], [ш], [п], [ц], [щ], [х], [ч] Твердые [ц], [к], [н], [г], [ш], [з], [х], [ф], [в], [п], [р], [л], [д], [ж], [с], [м], [т], [б] Мягкие [щ], [к’], [н’], [г’], [з’], [х’], [ф’], [в’], [п’], [р’], [л’], [д’], [с’], [м’], [т’], [б’]](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/10/27/s_5bd4704a1ed00/img7.jpg)