СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Петрановская Л. Игры ни уроках русского языка: Пособие для учителя.

В книге Представлены разнообразные игры, которые сделают изучение родного языка увлекательным, помогут активизировать знания ребят, развить чувство языка и умение внимательно всматриваться в языковые явления.

Учителям-словесникам, родителям, организаторам досуга.

Просмотр содержимого документа

«Petr»

УДК 808.2:37(072)

ББК 74.268Л Рус ..,

П30 !

*Л.

^г ■ ■. 'ОГу Л

Петрановская Л.

ГТ30 Игры ни уроках русского языка: Пособие для учителя. - М.: МИРОС - МАИК «Наука/Интерпериодика », 2000. — 144 с: ил. 15ВЫ 5-7084-0160-5

В книге Представлены разнообразные игры, которые сделают изучение родного языка увлекательным, помогут активизировать знания ребят, развить чувство языка и умение внимательно всматриваться в языковые явления.

Учителям-словесникам, родителям, организаторам досуга.

УДК 808.2:37(072) ББК 74.268. I Рус

Л%..'

15ВЫ 5-7084-0160-5 © Петрановская Л.. 2000

; © Московский институт развития

образовательных систем (МИРОС), 2000 , © Подгаговка к изданию МАИК «Наука/Интерпериодика», 2000

Одно из самых закоренелых и труднопреодолимых представлений о педагогическом процессе заключается как раз в убеждении, что процесс этот должен протекать угрюмо.

Дж. Родари

Почему появилась эта книга

Игра — самое любимое, самое естественное занятие детей. Да и взрослых тоже, хотя игры у них порой бывают невеселые и небезопасные.

Игрой в широком смысле слова можно назвать любые действия по заранее известным правилам. Правила дорожного движения и война, президентские выборы и семейная сцена, встреча Нового года и увольнение с работы — все это очень важные для нас игры, в которых каждый знает правила и свою роль. Похоже, в играх мы проводим большую часть своей жизни.

Но значение детской игры еще больше. Именно в детской игре мы впервые оказываемся мамой и папой, своим и чужим, героем и трусом, лидером и аутсайдером. Мы получаем опыт, который необходим для всей дальнейшей жизни, и получаем его оптимальным образом. Ведь, с одной стороны, в игру мы верим, поэтому все всерьез, с другой — это только игра, поэтому здесь нет тяжелых травм и непоправимых ошибок. Игра дает нам реальный опыт, которого не дали бы рассказы и книги, но щадит, как не стала бы щадить жизнь. Человек, у которого в детстве было много разнообразных, сложных и справедливых игр, вырастет более развитым, гармоничным и готовым к общению с другими людьми.

В связи с этим невозможно с тревогой не думать о нынешних детях. В какие игры они играют, много ли их знают? В большинстве случаев — не более пяти, и среди

3

них — ни одной со сколько-нибудь сложными правилами и почти ни одной — командной, разве что мальчики еще футбол не забыли.

Вырастая, дети чувствуют себя одинокими, боятся людей, не умеют спорить и договариваться, действовать сообща, не понимают сложных отношений.

Сегодня дети все больше времени проводят в обществе компьютера и телевизора: проще иметь дело с послушным прибором, пассивно потребляя предлагаемые развлечения. Часто ребенок попадает в сильнейшую зависимость от теле- или компьютерной реальности, а игры со сверстниками, которые проявляют собственную волю и которых не выключишь кнопкой, его просто пугают.

Запреты здесь не помогут. Выход один — детям должно быть известно что-то более интересное, чем компьютерные игры и телевизор. Наши дети нуждаются в игре, в развитой культуре игры, ведь это лучший способ развить способности, подготовиться к жизни, к общению с людьми. Школа не может считать игру не своим делом.

Школа наша — учреждение серьезное. Успехи учеников и труд учителя измеряются в знаниях, умениях и навыках, а развитие ребенка, способность самостоятельно мыслить, строить взаимоотношения с людьми — все это в задачу школы обычно не входит. Главное требование к ученику — пассивно усваивать сообщаемые сведения и легко воспроизводить их. Общество оценивает работу школы по количеству сведений, которыми удалось наполнить головы учеников, именно на этом построена сегодняшняя экзаменационная практика.

■ ■: Между тем здравый смысл подсказывает: для ребят, да и для общества было бы лучше, если бы выпускники владели только самыми важными сведениями, но полно и глубоко и умели все понадобившиеся им знания быстро добыть, осмыслить и применить. По некоторым оценкам, уже в начале следующего века человек будет вы-

4 'I "'

нужден менять профессию в среднем каждые пять лет. В этой ситуации способность к познанию будет значить гораздо больше, чем сумма полученных сведений. Для человека, входящего в жизнь, важнее не помнить цикл производства серной кислоты или классификацию придаточных, а больше знать о себе, о законах общения, о мире. Сегодняшняя школа встает перед самой, видимо, главной проблемой образования: как выпускать не натасканных детей, а детей, способных продолжать учиться самостоятельно в течение всей жизни.

Трудно ожидать скорого и легкого решения этой задачи — слишком многое стоит за старыми традициями: большие классы, заставляющие учителя работать с «массой», устаревшие программы, репрессивная по своей сути система контроля знаний, административный контроль за учителем.

Учитель привык преодолевать сопротивление учеников, нормальным считается учиться «через не хочу», естественным стремление скорее уйти с урока. Отделенный от учителя невидимой баррикадой, ребенок и с одноклассниками не привык сотрудничать: подсказки пресекаются, обсуждение с соседом тоже, вдвоем писать сочинение немыслимо. Все это взаимосвязано и по-своему оправдано: попробуйте-ка разрешить не делать, если не хочется, и спрашивать соседа, если не уверен, — вообще никакой учебы не будет. Изменить что-либо очень сложно.

Шанс дает игра. У игры есть прекрасное свойство — она сама, организует обучение. Не обязательно сначала учить по какому-то новому методу и тогда уже вводить игры. Можно наоборот — начнем играть, а сама форма игры не позволит принуждать, читать нотации и требовать зубрежки. В игре незаметно, сами собой исчезнут стены, разделяющие сейчас учителя и ученика и самих учеников, родится новая атмосфера и новые отношения. Игра сама учит, учит и детей и взрослых, в ней рождается живая реальность свободного обучения, творческого, радостного, эффективного.

5

Чего в этой книге нет

К играм на уроке можно относиться по-разному: хорошо и плохо. Хорошо тоже можно относиться по-разному.

Часто игры воспринимаются учителем как удобный способ подсластить горький корень учения, чтобы детки не заметили, как проглотят очередную порцию знаний, умений и навыков. Сегодня трудно заставить детей учиться: принуждать нечем, обещать в награду за образованность тоже, в общем, нечего. И вот, отчасти из гуманных соображений, отчасти из-за невозможности заставлять, школа пытается детей развлекать.

Игры на уроках приветствуются и рекомендуются. Однако довольно часто при словах «играть на уроке» на лицах учителей появляется выражение тоскливой готовности к худшему. Это неудивительно, если посмотреть на ситуацию глазами учителя. Он должен найти время и силы, чтобы подготовить «развлекаловку», затем с веселым видом задавать на уроке глубоко неинтересные ему самому загадки или вопросы викторины, потратить больше обычного нервов на поддержание порядка в классе, да еще и отбиваться на следующем уроке от деструктивного хныканья «не хотим диктант, хотим играть». Подобный «игровой» урок учитель совершенно справедливо считает пропавшим.

Именно такие «игры» получили в свое время очень точное название — «оживляж». Его основные признаки:

пассивная роль ребенка, он должен только отгадать заранее приготовленную для него и заведомо имеющую ответ загадку, он является не субъектом игрового действия, а объектом развлечения и заинтересовывания;

примитивность заданий, отсутствие степеней свободы в решении, стремление избегать вопросов, ответы на которые неоднозначны;

догматичность, закрытость методики игры, связанная прежде всего с объектным отношением к детям:

с ними не обсуждаются ни цели игры, ни правила и их мотивировка;

явная искусственность, когда в форму игры облекается заведомо нетворческая работа;

пропасть между игрой и «суровой прозой» обучения: во время игры невозможен серьезный разговор, а сложная тема несовместима с игрой.

Подобные игры ничего по сути не меняют в традиционной системе обучения, дети остаются все так же пассивны, принуждение к учебе маскируется под развлечение (манипуляция — тоже принуждение), а для учителя это оборачивается лишней нагрузкой. А главное, ребята чувствуют, что в сущности все это скучно и фальшиво. Они будут громко кричать «ура!», когда традиционный урок заменят на урок с играми, но ни знаний, ни уважения к учителю у них не прибавится.

Можно ли согласиться с использованием игры — такой важной для развития формы общения — всего лишь для развлечения и смягчения учебной скуки? Конечно, если выбирать между казарменным стилем и стилем «оживляж», то второе, пожалуй, лучше. Но такой выбор — не тема этой книги. Итак, в ней нет «оживляжа», или почти нет, потому что формально провести грань между ним и подлинной игрой сложно. И «оживляж» может быть неплох, например, для запоминания скучного материала, только не надо утверждать, что это и есть игровой метод.

Что же в книге есть

Играть всерьез непросто. В пединституте этому не учат, на курсах повышения квалификации тоже (возможно, скоро начнут). А проблем множество. Как играть, чтобы не сорвать урок? Как себя вести? А если они не хотят? А если они только играть и хотят? Наконец, во что играть? Какие могут быть игры?

6

7

Многие из этих вопросов учитель может решить для себя только сам, исходя из своих склонностей, отношений с детьми, педагогических целей. Задача нашей книги — помочь учителю с выбором игр. Здесь представлены несколько десятков игр, подходящих прежде всего для уроков русского языка и словесности (естественно, их можно использовать и для проведения вечеров, конкурсов и т. п.).

Некоторые игры общеизвестны, другие придуманы автором или родились в процессе общения с детьми, рассказаны кем-то из знакомых. Иногда возможно установить авторство игры (в этих случаях даются ссылки), чаще — нет. Многие игры представляют собой значительно переработанные варианты известных. Объединяет все эти игры то, что они переосмыслены именно в связи с задачами обучения родному языку, способствуют развитию тех качеств, которые могли бы повысить уровень освоения материала на уроках русского языка и улучшить владение родной речью. Приводимые в книге игры были опробованы с ребятами V—XI классов, и в описаниях содержатся указания на возможные сложности и неожиданности при их проведении.

Есть множество способов классифицировать игры. В этой книге в разделы объединены игры, имеющие общую методическую цель, развивающие определенную грань способностей. Думается, для учителя-практика такая классификация наиболее удобна. Таким образом, весьма условно (классификация в принципе не может быть строгой, ведь почти все игры могли бы оказаться сразу в нескольких разделах) выделены игры:

учебные — наиболее простые и традиционные игры, помогающие закрепить учебный материал и приобрести устойчивый навык применения знаний;

комбинаторные — достаточно широко известные игры, в которых играющий работает с материальной сто-

8

роной языкового знака, обычно слова; эти игры требуют умения быстро и эффективно просчитывать варианты, подбирать комбинации, а кроме того, существенно активизируют словарный запас ребенка;

аналитические — игры, которые развивают аналитическое мышление, помогают приобрести навык свободного, раскованного, но вместе с тем корректного логического анализа, научиться видеть закономерности, общность и различие, причину и следствие;

ассоциативные — игры, в основе которых лежит обращение к ассоциативному мышлению, поиск сравнения, разгадывание намека;

контекстные — игры, привлекающие внимание к сложным смысловым связям в тексте, развивающие способность интерпретировать, понимать то, что прямо не выражено, и наоборот — передавать информацию самыми разными способами;

языковые — игры, в которых играющие экперимен-тируют с языковыми единицами и закономерностями; эти игры разработаны в наименьшей степени, хотя, для языкового образования являются самыми значимыми;

творческие задания — разнообразные задания на сочинительство, обычно с соблюдением некоторых более или менее трудных условий, они способствуют развитию, с одной стороны, фантазии и изобретательности в использовании средств языка, с другой — способности контролировать и критически оценивать свою творческую работу.

В сборник не включены игры, требующие от учителя длительной и сложной подготовки, сочинения или поиска заданий (например, кроссворды, викторины).

Описание всех игр строится по сходному плану: указывается возраст ребят, для которых игра предназначена в первую очередь, желательное количество участников, необходимый реквизит, описывается ход игры, приводит -

9

4:

ся ряд возможных вариантов игры и, наконец, говорится о методических целях игры, о том, чем она будет полезна играющим.

Несколько слов о методическом принципе, наиболее важном при проведении игр на уроке — принципе открытой методики. Любая ивфа будет во много раз эффективнее, если играть открыто, то есть обсудить с детьми, зачем проводится игра, почему правила таковы, можно ли игру усложнить, изменить, улучшить и т. д. Нередко такое обсуждение приносит больше пользы, чем сама игра, развивая творческие способности и мышление ребенка, и кроме того, закладывая фундамент игровой культуры.

Поэтому можно сказать, что обсуждение правил игры равно по значимости самой игре. Процесс обсуждения, согласования, освоения сложных правил, решение возникающих при игре разногласий, обращение к кодексу правил, попытки его изменить — прекрасная школа сложных взаимоотношений, которой так не хватает не только детям, но и взрослым. Это лучший путь к развитому, гибкому мышлению, способному учесть сразу несколько точек зрения и при этом увидеть главное. Можно провести отдельные занятия, посвященные теме игры: зачем люди играют, что мы называем игрой, какие игры нам нравятся и почему, как правильно описывать игру, как можно ее модифицировать, к каким последствиям приводят те или иные изменения в правилах и какие могут быть критерии «хороших» и «плохих» изменений.

Успех игры зависит прежде всего от атмосферы, которая сложится в группе. Есть игры, которые немыслимы без азарта, шумных выкриков, стремительно принимаемых решений. А есть другие, требующие спокойной, доверительной обстановки, тишины и неспешности. Если состояние ребят в какой-то момент не соответствует настроению игры, лучше отложить ее для другого случая.

При этом чем чаще дети будут играть, чем меньше бу дут воспринимать игру как неожиданный «перерыв» I учебе, тем легче и точнее они будут настраиваться ш игру.

В заключение остается выразить благодарность ребя там из московских школ: частной школы «Кладезь» школы социальной адаптации и игрового обучения «Вы бор», школы № 1804 УВК «Кожухово» и слушателя» Зимней лингвистической школы 1997 года, без помощз и активного участия которых все эти игры не были бь опробованы, осмыслены, усовершенствованы, а многи просто не появились бы на свет. Большая часть заданш и творческих работ, которыми иллюстрированы описани: игр, тоже созданы этими ребятами.

10

» УЧЕБНЫЕ ИГРЫ

Учебными в этой книге названы игры, помогающие закреплять и, что более важно, активизировать полученные ребятами знания. В игровой ситуации из памяти извлекается то, о чем обычно говорят: «Я и не знал, что я это знаю». Если же играют в командах, то сам процесс горячего обсуждения задания, исключения неверных вариантов может дать ребятам больше, чем систематические объяснения учителя.

Особенно полезны игры, которые как бы обратны привычным заданиям: не написать правильно встретившиеся в тексте слова, а самому начинить текст орфографически трудными словами, не разобрать предложение, а придумать свое по предложенной схеме. Такой вид работы позволяет переосмыслить уже имеющиеся сведения, посмотреть на проблему с другой стороны, восполнить пробелы в знаниях. Ведь обычно от ребят требуется проанализировать, «расчленить» на элементы явления языка, а в этом случае они, опираясь на свои знания, реализуют возможности, заложенные в языке.

Учебных игр можно придумать множество. В принципе в форму игры можно облечь любое задание, вплоть до «кто быстрее и правильнее сделает упражнение № 127». Вряд ли стоит этим злоупотреблять. Сами по себе учебные игры довольно примитивны и быстро надоедают, но в умеренных количествах, особенно при

12

изучении скучноватого, требующего запоминания мате риала они незаменимы. Кроме того, эти игры развива ют быстроту мышления, критичность оценки сделан ного, речевую изобретательность, приучают сосредото ченно работать в условиях цейтнота.

Предлагаемые игры можно использовать при изуче нии различных разделов курса русского языка. Они до статочно типовые, поэтому по аналогии с ними не трудно придумать учебные игры для любого случая.

«ПРОВЕРКИ»*

Л5Р Игра предназначена для детей младшего школьного возраста и пятиклассников, но иногда может быть полезна даже выпускникам, не освоившим или забывшим правила работы с проверяемыми гласными и согласными. Продолжительность игры зависит от числа играющих, но минимум 15 минут на игру уйдет. Понадобятся ручки и бумага. Детям младшего школьного возраста лучше играть с ведущим.

Ход игры. Задача играющих — найти за отведенное время как можно больше проверочных слов к заданному слову, например: кто за 5 минут найдет и запишет больше проверок к слову ломать? Ребята работают самостоятельно или в маленькой команде.

Когда отведенное время истекло, списки проверок читаются вслух. Выигрывает тот, у кого оказалось больше правильных проверок.

Обратный вариант игры: кто за 5 минут больше придумает слов, для которых может быть проверочным слово дом? Далее все так же, как и в первом варианте.

* Игра описана в книге М. В. Панова «Занимательная орфография» (М., 1984).

13

Варианты. Очень полезный вариант: поиск типовых проверок. Если ребята раньше не были знакомы с этим понятием, можно объяснить его перед игрой.

Типовые проверки — это удобные проверки, которые подходят сразу ко многим словам, а то и ко всем словам определенного грамматическо/о класса. Например, очень часто существительное в единственном числе удобно проверить существительным множественного: вода — воды или сказка — сказок, а глагол часто можно проверить формой другого вида: вставать — встать.

В игре с типовыми проверками играющие должны за отведенное время привести как можно больше пар «проверяемое слово — проверочное слово» заданного типа. Например:

вода — воды, река — реки, нога — ноги; сказка — сказок, маска — масок, пробка — пробок; вставать — встать, давать — дать, бросать — бросить.

Выигрывает тот, у кого будет больше пар, относящихся к заданному типу проверок.

Можно играть и по командам, только они не должны быть большими (7—8 человек). При командном варианте лучше принять более строгие правила и начислять штрафное очко за каждую неправильную проверку. Иначе в азарте ребята будут предлагать все, что придет в голову, и пользы от игры не будет.

Цели. Главная цель — закрепить навык работы с проверочными словами и увеличить запас проверок, находящихся в активной памяти ребят. Особенно полезна процедура проверки списков, отбраковки неподходящих проверочных слов.

Кроме этого, игра увеличивает словарный запас, приучает к быстрой сосредоточенной работе.

14

«МНЕМОНИКА»

ЛзР Игра подходит для детей любого возраста. Лучше, если она станет регулярной.

Ход игры. Суть игры в следующем: всякий раз, когда работа с очередной темой требует механического запоминания чего-либо (исключений, списка слов, сложных терминов), объявляется конкурс на лучший мнемонический прием, позволяющий запомнить то, что необходимо. Это могут быть стихи, рисунки, афоризмы, зрительные образы, аллегории, ассоциации — что угодно.

Через несколько дней после объявления конкурса подводятся итоги. Мнемонические находки ребят представляются классу, и все вместе определяют победителей.

Задача учителя — оценивать мнемонические находки с точки зрения корректности: в них не должно содержаться неверных или неточных утверждений.

Варианты. Со старшеклассниками можно проводить конкурс по номинациям: зрительное запоминание, слуховое, образное. Для этого сначала нужно рассказать об основах теории запоминания (если в школе не читается курс психологии). Пусть каждый путем экспериментов установит, память какого типа развита у него лучше, и старается использовать подходящие мнемонические приемы — это очень пригодится в дальнейшей жизни.

Цели. Обычно в использовании придуманных мнемонических приемов уже не возникает необходимости — после конкурса все исключения и термины и так хорошо запоминаются (только детям не надо об этом говорить).

Главный же результат — формирование осознанного, активного отношения к процессу запоминания, способности выбрать оптимальный для себя способ работы с материалом, который необходимо механически запомнить.

15

«Мнемонику» ребята не раз с благодарностью вспомнят в выпускных классах и на студенческой скамье.

С^ Вот какие мнемонические приемы предложили ребята.

»

Когда я хочу вспомнить разносклоняемые существительные, я представляю себе конкурс музыкальных групп. Они выходят одна за другой и объявляют свои названия: «Время», «Племя», «Пламя», «Семя», «Имя», «Путь». И все эти названия серьезные, скучные. Потом выходит следующая группа и говорит: «Стремя». Это уже интереснее. А за ней: «Темя». Все заулыбались. И наконец выходит последняя и объявляет: «Выступает группа «Вымя»!» Весь зал как захохочет!

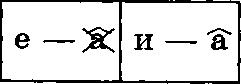

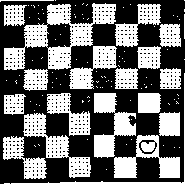

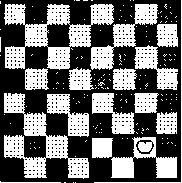

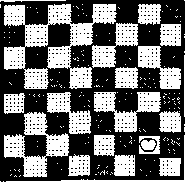

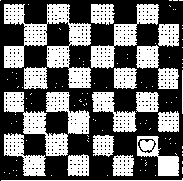

Правописание корней с чередующимися гласными Е/И мне помог запомнить такой рисунок:

«НАСЫЩЕННЫЙ ТЕКСТ»

1Ш3 С заданием справляются уже пяти-шестиклас-сники. Сочинять лучше дома, имея возможность совершенствовать свой текст.

Ход игры. Играющим предлагается сочинить связный интересный текст, в который должно быть включено как можно больше слов, содержащих заданную орфограмму. Эти слова в тексте нужно подчеркнуть. (На работу лучше отвести не менее двух дней.)

В указанный срок все желающие могут прочесть свои тексты вслух, объявив при этом, сколько слов с заданной орфограммой удалось использовать (формы одного слова считаются за одно). Если позволяет время, хорошо прямо в классе прочитать вслух тексты и проверить, соблюдены ли в них условия игры. Можно провести взаимопроверку или просто сдать тексты учителю.

Победителем становится тот, у кого при максимальном количестве использованных слов будет самый интересный и остроумный рассказ. Особенно эффектный приз: весь класс пишет диктант по лучшему тексту, а победитель от него освобождается.

Варианты. Такой конкурс может стать постоянным. Тогда к игре допускаются тексты по любой выбранной участником орфограмме, а итоги можно подводить раз в четверть. Лучшие тексты можно хорошо оформить (например, набрать на компьютере), и они станут прекрасным подарком учителю: ведь по ним можно проводить контрольные работы в других классах.

Цели. Игра предлагает выполнить задание, обратное привычному: правильно написать предложенные в упражнении слова. Стремясь наполнить свой текст «орфографически коварными» словами, ребята учатся видеть орфограммы, предугадывать возможные ошибки.

Если дополнить задание требованием указать орфограмму во всех словах, в которых она встречается, и сделать орфографический разбор (или просто привести проверочное слово), такая работа может стать зачетной по теме.

Кроме того, игра развивает речевую изобретательность, воображение, активизирует словарный запас.

С$ Ниже приведены варианты «насыщенных» текстов. Первые два составлены для своих учеников

16

17

«учителем С. Волковым, остальные сочинены восьмиклассниками школы «Кладезь».

«учителем С. Волковым, остальные сочинены восьмиклассниками школы «Кладезь».

КОРНИ С ЧЕРЕДУЮЩИМИСЯ ГЛАСНЫМИ

Горючая слеза одиноко блестела на самом кончике носа графа Ростислава Зарянского. Зарницы блистали в окнах, тень от нагоревшей свечи вырастала на стене с каждой минутой, а граф все сидел, подперев рукой склоненную голову, не прикасаясь к еде, не поднимая глаз, не зажигая лампы. Тучи обложили небо, и сквозь полуопущенный полог кровати было видно, как за окном вымокнувшая до нитки унылая корова равнодушно макала свой хвост в придорожную канаву.

Слякотно было и на душе у графа. Причина его плохого настроения заключалась в неожиданно подскочивших процентах в конторе у непреклонного ростовщика, требующего безотлагательного удовлетворения иска к графу. Выхода не было. Граф ясно понимал, что, даже если заложить имение, уклониться от долговой ямы не удастся, и потому тоска сжимала его сердце со все возрастающей силой.

И вдруг дикая мысль блеснула в глазах графа, щеки загорелись ярким румянцем. Всего несколько секунд назад он и не предполагал, что в его положении можно еще на что-то рассчитывать, но теперь план освобождения полностью сложился в его голове. Потирая от удовольствия руки, он подскочил к столу, схватил перо и, обмакнув его в чернильницу, склонился над листом бумаги.

МЯГКИЙ ЗНАК ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ

Было далеко за полночь. Кругом стояла предрассветная тишь, лишь прибрежный камыш тихо шуршал, да где-то кричал сыч. В этот час сторож правительственных

18

дач Лукич был не прочь прилечь отдохнуть. «Иначе не будешь бодр и свеж и не сможешь уберечь хозяйское добро от полчищ воров»,— убеждал он себя, снимая с плеч тяжелую двустволку и заворачиваясь в утепленный плащ. И вот, когда держать глаза открытыми стало уже невмочь, внимание сторожа привлек доносившийся откуда-то тихий плач. Лукич пошел к калитке, повернув ключ в ржавом замке, распахнул ее настежь и вышел на пустынный речной пляж. Вглядевшись в ночь, он увидел, что среди куч мусора и дождевых луж на песке лежит какой-то человек, подложив под голову кирпич. «Ишь ты! Бомж!» — сказал себе Лукич и грозно крикнул: «Эй, ты, старый хрыч! Ты чего тут валяешься? Пошел прочь! Кыш отседова!» Мужчина медленно встал и повернулся к сторожу. Лукич не упал навзничь от ужаса лишь потому, что сзади его поддержал забор. Бомж был не кто иной, как всесильный муж комендантши дач Борис Михайлович Давидович. Что привело его в эту глушь в такую пору, Лукич постичь не мог. «Есть ли у тебя нож? — диким голосом завыл вдруг Давидович.— Отрежь мне бороду! Утешь меня!» Хотя Лукич был высок и могуч для своих восьмидесяти лет, а муж комендантши хил и узкоплеч, по телу сторожа пробежала дрожь. «Ты бредишь, Лукич?» — спросил он сам себя и ущипнул за нос, но это не помогло. «Почему ты не хочешь мне помочь?» — провыл Давидович зловеще и медленно двинулся к Лукичу. «Финиш!» — подумал Лукич и закрыл глаза. Но в эту секунду пелену туч внезапно прорвал первый луч солнца, и мираж исчез.

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ И ПРИСТАВОК НЕ И НИ

В никакой стране жил-был некто. Он никогда никому не называл своего имени. Может быть, у него и не было имени, а может быть, его и звали Некто.

19

г

Да и некому было звать его по имени — не было у него ни жены, ни детей, ни родственников. Он всегда сидел дома и никогда не выходил на улицу, никто из соседей его не встречал и ничего о нем не знал.

Да и некому было звать его по имени — не было у него ни жены, ни детей, ни родственников. Он всегда сидел дома и никогда не выходил на улицу, никто из соседей его не встречал и ничего о нем не знал.

Домик Некто был небольшой^ Гостей у него не бывало, и сам он ни к кому не ходил.

Жизнь свою он никогда не менял: рано вставал, ложился тоже не поздно, день проводил в полном одиночестве.

Однажды холодным зимним вечером он лег спать, а утром не стал просыпаться — незачем было. Вот так и закончилась печальная жизнь человека по имени Некто.

(Р. Ланда)

Жил на свете Никто. И жил он, конечно, в Никакой стране. Жил он один, у него не было ни родных, ни друзей, да ему никто и не нужен был. Он нисколечко не жалел, что живет во всей Никакой стране один, потому что никто и ничто не могло помешать ему делать то, что он хочет. У него был дом и несколько деревьев под окном. Ни телевизора, ни радио у него не было, зато был кот по кличке Некот.

Никто всегда спал до обеда, и кот тоже спал на подушке. Потом они просыпались, пили воду и ели кашу. Потом сидели немножко во дворе. Потом снова ложились спать. И так всегда, не пропуская ни одного дня.

Но раз в неделю Никто устраивал себе выходной — он сбрасывал Некота с подушки и спал целый день, без обеда.

Такая веселая жизнь была у Никто и его кота.

(О. Тихомирова)

Однажды некто искал некую необычную вещь. Он искал ее и в неком государстве, и в никакой стране. Не в один город заходил он в этой неизвестной стране, не с

одним незнакомым человеком разговаривал, но никак не мог найти эту некую вещь. Ни в магазинах, ни в лавках ее не было.

Однажды, приехав в глухую, никому не известную деревеньку, он пошел прогуляться в непроходимом лесу, где не ступала нога человека. И там он нашел эту необычную, так необходимую ему некую вещь, но никогда никому ее потом не показывал.

(Д. Валиков)

«АНТИДИКТАНТ»

ВЖ" Играть стоит не раньше V—VI класса с детьми, ■ у которых уже прочно устоялся навык письма. Количество играющих любое. Ведущему нужно заранее подготовить текст.

Ход игры. Играющие делятся на небольшие команды по 3—4 человека, количество команд может быть любым. Ведущий объявляет задание: записать текст, который он будет диктовать, сделав в нем все возможные орфографические ошибки и не сделав ни одной невозможной. Стоит напомнить ребятам разницу между ошибкой и опиской: в случае описки будет искажено прочтение слова: дурожка (дорожка) или дорожа, при орфографической ошибке прочтение слова не изменяется (если читать его не по слогам): дарожка, дорошка. Полезно напомнить также, что ошибки могут быть не только «прямыми», подсказанными произношением: сабака (собака), пропка (пробка), но и «обратными», сделанными вопреки произношению, из перестраховки: копуста (капуста), тробка (тропка).

Итак, в тексте не должно быть ни одной описки, но должны быть все возможные ошибки. Некоторые ошиб-

20

21

ки будут выглядеть очень маловероятными, например, написание козътъ (кость), но если они в принципе возможны, их следует сделать.

ки будут выглядеть очень маловероятными, например, написание козътъ (кость), но если они в принципе возможны, их следует сделать.

Нужно заранее решить, допускаются ли графические ошибки, например: йолка вместо елка. Разграничивать графические и орфографические ошибки лучше со старшими ребятами, так как это довольно сложное условие.

Объяснив задание, ведущий читает текст. Затем командам предоставляется время (около пяти минут) для записи текста по правилам игры. Когда время истекает, варианты команд проверяют вслух. Во время проверки вносить исправления уже нельзя. За каждую правильно допущенную ошибку команда начисляет себе балл, за каждую лишнюю — балл отнимает. Если возможно несколько ошибочных написаний, например: пи-так и петак {пятак), и команда указала их, балл начисляется за каждый вариант. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов.

Цели. Основное назначение игры — развитие орфографической зоркости. Тесты показывают, что подавляющее большинство орфографических ошибок связано не с плохим знанием правил, а со слабой «орфографической бдительностью». Ребята плохо видят в словах места, в которых можно сделать ошибку, иначе говоря — плохо видят слабые позиции (а с чего бы им хорошо видеть, если нынешним школьным курсом само понятие фонетической позиции не предусмотрено). Эту проблему еще более усугубляют привычные упражнения с пропущенными буквами. Эффективные при первичном закреплении нового материала, они таят в себе опасность при слишком частом использовании: ребята привыкают «знать, где упадут», их орфографическая бдительность не развивается. Именно поэтому так необходимы обратные задания: подчеркнуть в тексте орфографически сложные места, объяснить написание, а как «шоковая терапия» — «Ан-

тидиктант». Эта форма работы приводит детей в восторг — поначалу им кажется, что нет ничего легче, чем сделать как можно больше ошибок. После первого же тура игры становится ясно, что такая работа требует еще большего внимания и сосредоточенности, чем грамотное письмо.

Можно провести в классе показательный эксперимент: пусть «антидиктант» из нескольких предложений напишет каждый ученик самостоятельно. Потом подсчитайте баллы. Почти наверняка самый лучший результат «за ошибки» будет у тех ребят, которые пишут очень грамотно (если только они будут достаточно внимательны). Результат эксперимента стоит обсудить с ребятами, чтобы они убедились: грамотность письма зависит не только от знания правил, но и от орфографической бдительности.

Важна и работа в маленьких командах: в процессе обсуждения ребята незаметно для самих себя восполняют множество скрытых пробелов в знаниях. «Антидиктант» оказывается очень эффективным способом повторения орфографии.

С3 Текст известного стихотворения А. Барто записан по правилам «Антидиктанта», графических ошибок в нем нет.

Я люблю сваю лашатку, Пречишу ей шорздку глатка, Грибижком преглажу хвозьтик И вирхом паеду ф гозьти.

«СЛОВА ПО СХЕМЕ»

/Шт5 Игру лучше приурочить к теме «Состав слова», позже к ней можно при необходимости вернуться.

22

23

Играют команды. Ведущий заранее подготавливает схемы, слов.

Играют команды. Ведущий заранее подготавливает схемы, слов.

Ход игры. Играющие делятся на команды (не более 7—8 человек в каждой). Ведущий объявляет задание: за отведенное время привести как можно больше слов, состав которых соответствует заданной схеме. Схема изображается на доске, команды начинают работать.

Когда время истекает, команды сдают свои списки ведущему. Он последовательно читает слова из них, и все вместе обсуждают, соответствуют ли они заданной схеме. За каждое правильное слово команде начисляется балл, за каждое неверное — отнимается.

Например, была задана схема аръ. В этом слу-

чае будут начислены очки за слова {гтпейбръ и буквйрЪ, но отняты за слова фонарь, государь. Побеждает та команда, у которой в общей сумме окажется больше очков.

Цели. Игра компенсирует один из основных недостатков школьного курса морфемики — механистичность, формальность подхода к морфемному составу слова. Обычно в учебниках для разбора по составу предлагаются слова с совершенно прозрачной структурой, да и как может быть иначе, если никакого разговора о критериях членимости слова программой не предусмотрено. В результате ребята вычленяют в словах морфемы на основе внешнего сходства частей слов. В том, к чему это может привести, они как раз и убеждаются благодаря данной игре. Вот почему особенно важно не комкать обсуждение предлагаемых слов, дать высказаться, привести аргументы всем желающим, попытаться в ходе обсуждения сформулировать критерии членимости слова.

Игру обязательно нужно провести хотя бы два-три раза, потому что при первом знакомстве ребята еще не вполне понимают ее замысел и получают огромное ко-

личество штрафных очков. Уже при следующем обращении к игре результат оказывается намного лучше.

С^ Вот как был сформулирован критерий вычленения морфемы в слове после обсуждения со старшеклассниками.

Можно выделить в данном слове морфему, если существуют такие другие слова, в которых эта морфема присутствует в ином окружении (имеются в виду соседние морфемы), но в том же значении. Например:

аптекарь — мы предполагаем, что можно вычленить корень йятекГ- и суффикс -брЪ. Находим слова аптека, б^теЧный — корень существует в окружении других морфем, причем в том же значении. Проверяем суффикс: лекарЬ, пекарь — суффикс встречается в другом окружении, сочетается с другими корнями, при этом сохраняя свое значение.

Попытаемся расчленить аналогично слово фонарь, предположим наличие корня фон- и суффикса -аръ. Но найти слова, в которых такой же корень с тем же значением сочетался бы с другими морфемами, невозможно. Значит, слово нечленимо.

«ПРИЧАСТИЯ»

ВЗГ Игра приурочена к теме «Причастие». При необ ходимости можно периодически возвращаться ь ней. Количество играющих 10—12 человек, клаы можно разбить на группы. В каждой группе необ ходим ведущий — учитель или сильный ученик, кс торый сможет быстро оценивать правилъност ответов. Игра проходит по кругу, то есть каж дый должен знать, после кого он вступает в игрг

24

I

Ход .игры. Первый игрок называет инфинитив глагола и задает грамматическую форму причастия, например: сделать — прошедшее время, страдательное. Следующий участник должен быстро и правильно назвать причастие: сделанный. Вид глагола менять, конечно, нельзя. Если такого причастия нет, нужно отйетить «нет». Затем второй игрок задает вопрос третьему и так далее. Время на обдумывание ограничено, можно, например, считать до пяти. Тот, кто не сумел правильно ответить, выбывает из игры. Побеждает тот, кто остается последним.

Самая сложная роль у ведущего: он должен быстро оценивать правильность ответов и разрешать возникающие споры.

Цели. Назначение игры — помочь ребятам освоить одну из самых сложных тем морфологии (грамматические формы причастий) и избавиться от очень распространенных речевых ошибок, связанных с формообразованием причастий. Простое на первый взгляд задание выполнить четко и быстро довольно сложно, но после некоторой тренировки ребята осваиваются с формами причастий.

Можно провести игру несколько раз во время изучения причастий, а затем возвращаться к ней примерно раз в четверть для закрепления.

«ЧЕПУХА»

&§* Игра любима детьми младшего и среднего школьного возраста, для старшеклассников она слишком проста. Понадобятся ручки и листки бумаги, лучше длинные и узкие. Игра проходит по кругу, * каждый должен знать, от кого он получает листок и кому передает. Если играющих много, мож-

26

но образовать несколько кругов. Обязательно нужен ведущий.

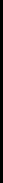

Ход игры. Ведущий последовательно задает вопросы: Кто? Когда? Что делал? и т. п. Каждый игрок на своем листке записывает ответ, затем заворачивает край листка так, чтобы запись была не видна, и передает его по команде ведущего соседу, например, по часовой стрелке.

Ведущий предлагает 5—8 вопросов, из ответов на которые должно получиться синтаксически правильное предложение. Игра заканчивается тем, что все разворачивают оказавшиеся у них листки и читают получившуюся чепуху вслух, под общий хохот.

Проигравших быть не может. Имеет смысл прямо подчеркнуть, что игра не является соревнованием, все в равной мере заинтересованы в хорошем результате.

Цели. Игра эта довольно популярна у ребят, но именно на уроках русского языка они начинают играть в нее более осмысленно.

Можно обсудить с детьми, почему над одними полосками все долго смеются, а другие получились неудачны-

27

ми. В ходе размышлений и наблюдений выясняется, что непременное условие — правильные синтаксические связи при смысловом абсурде: употребление именно того падежа, который задан вопросом, верное использование предлогов и т. д. Поэтому самый удачный момент для игры в «Чепуху» — начало разговЪра о синтаксисе. Игра позволяет освежить в памяти полученные ранее знания, обостряет синтаксическую интуицию.

«ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СХЕМЕ»

ЯЗР Играть можно с того момента, когда ребята познакомятся с синтаксическими схемами предло-Играют команды. Ведущий заранее готовит к игре схемы предложений. Понадобятся листки бумаги и ручки.

Ход игры. Играющие делятся на несколько команд (не меньше трех), обязательно с равным числом игроков, можно просто по рядам. Ведущий рисует на доске схему предложения (простого или сложного — в соответствии с изучаемой или повторяемой темой). Каждый играющий должен как можно быстрее написать на своем листке предложение, соответствующее этой схеме. Та команда, которая быстрее всех сдаст свои листки, получает поощрительный балл, та, которая сдала листки последней — штрафной балл (если в командах больше 8—10 человек, количество поощрительных и штрафных баллов можно увеличить, иначе игра затянется).

После этого ведущий последовательно читает предложения вслух и все вместе решают, насколько они соответствуют схеме. За каждое правильное предложение команде начисляется балл, за каждое неверное — отнимается.

Например, была задана схема: | 1, и | |. В этом

случае за предложение: Все весело закивали, и настроение повысилось — балл будет начислен, а за вариант: Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет — балл нужно отнять. Одинаковые или очень похожие предложения не засчитываются. Побеждает та команда, которая в сумме наберет наибольшее количество баллов.

После того как ребята освоятся с игрой, целесообразно перед чтением предложений вслух дать возможность командам проверить свои варианты и вычеркнуть однотипные.

Цели. Игра представляет собой задание, обратное привычному: составлению схем предложений. Это позволяет более осознанно воспринимать понятие синтаксической структуры. Развиваются речевая изобретательность, способность быстро и четко работать.

«ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗНАКАМ ПРЕПИНАНИЯ»

ВЗОГ Играть можно после первого же знакомства со знаками препинания, но особенно полезно при повторении пунктуации со старшеклассниками. Задача ведущего — подбирать задания, соответствующие уровню подготовки ребят. Количество играющих любое.

Ход игры. Игра аналогична предыдущей, только предложения составляются не по синтаксической схеме, а по заданной ведущим последовательности знаков препинания.

Например, по последовательности знаков «, — , .» можно составить предложение: Честно говоря, идти туда мне не хотелось — страшно было, да и стыдно.

28

29

ном упражнении обычно бывают представлены однотипные случаи.

Попытки составить свои предложения по заданной последовательности знаков препинания открывают ребятам все многообразие синтаксических значений, выражаемых пунктуацией. Они обнаруживают, что запятые могут быть парными и одиночными и что функционально это совершенно разные знаки; удивляются многообразию значений, выражаемых с помощью тире, различным способам комбинирования знаков препинания.

Несколько раз поиграв в эту игру, особенно по усложненному варианту, ребята будут гораздо лучше знать и помнить правила пунктуации.

В остальном ход игры такой же, как и в «Предложениях по схеме».

Варианты. Можно усложнить игру, если отбрасывать предложения, имеющие одинаковую синтаксическую структуру, то есть поставить командам задачу привести как можно больше синтаксически разных предложений с одной и той же последовательностью знаков препинания. В этом случае необходимо дать командам время на обсуждение (не менее 5 минут), чтобы они могли сверить предложения и сделать их разнообразнее. Этот вариант игры эффективнее, но существенно сложнее.

Цели. Игра предлагает ребятам совершенно новую задачу, обратную привычной — расстановке знаков препинания в готовом тексте. Она развивает «пунктуационную бдительность». Как и упражнения с пропущенными буквами, привычные задания на расстановку знаков препинания притупляют внимание, тем более что в од-

30 \

КОМБИНАТОРНЫЕ ИГРЫ

Игры этого типа наиболее популярны, и, скорее всего, в этом разделе вы не найдете ни одной незнакомой игры. Комбинаторных игр множество: это и всем известные кроссворды разных типов, и чайнворды, ребусы, шарады, головоломки. Они многократно описываются в самой разной учебной и методической литературе, периодических изданиях. Есть даже люди, профессией которых стало сочинение заданий такого типа для газет и журналов.

В центре внимания в комбинаторных играх — внешняя оболочка слова. Играющие комбинируют буквы или сочетания букв, ищут нужный вариант. Процесс игры напоминает игру в конструктор: из одних и тех же деталей в разных сочетаниях можно собирать разнообразные модели. Иногда ставится противоположная задача: по готовой модели (слову) определить, из каких деталей ее можно построить.

Сложные комбинаторные игры (особенно «Палиндромы» или «Шарады») часто требуют огромного словарного запаса и невероятной речевой изобретательности. Всегда очень хорошо проходит многоборье по комбинаторным играм, сочетающее конкурсы шарад, палиндромов, каламбуров, ребусов, разгадывание головоломок, кроссвордов, состязание в составлении слоговых цепочек, межкомандный турнир по игре «Почему не говорят...». Один раз в четверть или в год можно устроить настоящий праздник комбинаторных игр.

Другой вариант большой игры — парад головоломок, который может длиться от недели до четверти. На стене вывешиваются листы ватмана, и каждый желающий может написать на них придуманную головоломку, шараду, вопрос. Заранее выбирается жюри. Тот, кто отгадал ту или иную головоломку, записывает решение на листке и, подписав его, отдает в жюри. Парад завершается тем, что жюри, присудив баллы всем авторам хороших заданий и всем, кто сдал правильные решения, объявляет победителей, набравших наибольшее число баллов. Можно определять победителей по номинациям: ребусы, шарады, «Почему не говорят...» и т. д.

Наиболее интересны игры, построенные на разотож-дествлении внешнего облика слова и его значения (такие, как «Почему не говорят...» и «Энтимологический словарь»). Играющий смотрит на слово как бы глазами иностранца, он сознательно игнорирует включенность слова в ткань живого языка и может трактовать и членить его самым невероятным образом. Но, конечно, эти «экзерсисы» вызывают смех благодаря эффекту «двойного видения» — ведь мы ни на миг не забываем подлинного места слова в системе языка.

Поскольку комбинаторные игры достаточно широко распространены, в этот раздел включены лишь игры, во-первых, наиболее интересные, во-вторых — не вынуждающие учителя заранее готовить к ним задания. Во все предлагаемые игры ребята могут играть самостоятельно. При необходимости большое количество игр этого типа можно найти в литературе.

«СЛОВЕСНЫЙ КОНСТРУКТОР»

ВШ* Играть можно уже с детьми младшего школьного возраста, для старшеклассников игра скучновата. Понадобятся ручки и бумага. При большом числе

32

33

играющих потребуется запас времени не менее 15—20 минут. В младших классах нужен ведущий.

играющих потребуется запас времени не менее 15—20 минут. В младших классах нужен ведущий.

Ход игры. Выбирается одно длинное слово, например словесность. Задача играющих — за отведенное время (около 5 минут) составить из букв этого слова как можно больше новых слов. Нужно оговорить заранее, можно ли использовать одну букву несколько раз. Могут быть такие слова: соль, нос, слово, сев, новость и др.

Побеждает тот, у кого будет больше слов. Можно учитывать и длину составленных слов. Тогда вторым победителем будет автор самого длинного слова.

Цели. Игра развивает способность находить новые варианты комбинирования, работать быстро и сосредоточенно, расширяет словарный запас.

«ЭРУДИТ»

^5Р С игрой справляются ребята начиная с V—VI класса, у старшеклассников интерес к ней пропадает. ' Понадобятся листочки бумаги или доска в клетку.

Ход игры. Играть можно парами и несколькими командами, не более 7—9 человек в каждой. В центре разлинованного в клетку поля записывают любое не слишком короткое слово, например эрудит. Затем игроки или команды по очереди добавляют на соседние клетки буквы так, чтобы по вертикали или горизонтали получилось новое слово. При этом за один ход можно добавить только одну букву, буквы можно ставить только на клетки, соседствующие с уже заполненными. Обычно договариваются засчитывать только слова — нарицательные существительные, но можно попробовать и не

вводить ограничений или запретить только имена со* ственные (иначе будут бесконечные споры о том, засч» тывать ли варианты типа Муля или Дод).

За каждое новое слово команда (или игрок) получае столько баллов, сколько букв в слове. Иногда добавлени буквы приводит к образованию нескольких слов, в этой случае баллы суммируются. Если после добавления бук вы новое слово не получается, команде баллы не начис ляют.

Играть можно до определенного количества баллов, или строго отведенное время, или до последней пустой клеточки на поле. Побеждает тот игрок или та команда, которая на момент окончания игры получила больше очков.

Цели. Игра представляет собой усиленный вариант предыдущей. Эффективность ее выше, потому что играющие стремятся составлять как можно более длинные слова, а это повышает требования к их комбинаторным способностям и словарному запасу.

34

35

«ШАРАДЫ»

#2Р Разгадывать шарады могут уже дети младшего школьного возраста, составлять — семи-восъми-классники. Игру лучше проводить как длительный конкурс, чтобы ребпта могли сочинять в свободное время.

Ход игры. Игра достаточно широко известна, хотя сейчас и о ней многие ребята слышат впервые. Шарада представляет собой стихотворную загадку, в которой по слогам зашифровано какое-то слово. Например:

Слог первый — звук испорченного крана,

Для поцелуя нет второго слаще,

' А целое найдешь ты в ресторане,

Что для крольчат открыт в зеленой чаще.

Ответ: капуста.

Легко заметить, что понятие «слог» в шарадах весьма относительно, слово делится на слоги далеко не всегда правильно с фонетической точки зрения, строго соблюдается только количество слогов.

Шарады можно просто разгадывать, и с этого лучше всего начать. Играть можно по командам, начисляя очки за правильный ответ. Ведущему в этом случае понадобится довольно большой запас шарад.

Но, конечно, гораздо полезнее и интереснее шарады сочинять (заодно и учитель избавляется от необходимости их выискивать). Для сочинения хорошей шарады требуется время, поэтому лучше проводить игру в виде длительного конкурса, заранее объявив день, когда будут подводиться итоги. В этот день все, кто сочинил шарады, могут предложить их для решения остальным, прочитав или вывесив в классе.

Жюри или все вместе называют авторов лучших шарад.

Цели. Игра в шарады может надолго стать любимым развлечением ребят. Некоторые достигают такой виртуозности, что сочиняют по нескольку очень неплохих шарад в день.

Разгадывание шарад развивает образность, гибкость мышления, интуицию, способность понимать непрямые намеки. При втором, активном варианте, когда ребята сочиняют шарады сами, эффективность еще выше: задей-ствуются речевая изобретательность, фантазия, развивается навык стихотворчества.

с€ Приведенные здесь шарады составлены слушательницами Летней лингвистической школы Машей и Надей Фрид*. Их можно предложить ребятам для знакомства с жанром и в качестве вдохновляющего примера. В скобках даны ответы.

Хотите знать мой первый слог — Просите, чтоб козел помог. Второй мой слог словарь составил И тем навек себя прославил. А целым наградить нас надо За гениальную шараду!

(Медаль)

О первом слоге говорить не будем. - Второй слог очень нужен людям, Хотя не для него они живут. А целое между собой ведут.

(Беседа)

* См. брошюру «Летняя гуманитарная (лингвистическая) школа» (М., 1996) и газету «Русский язык» (1995, № 1).

36

37

. Слог первый представляет интерес Лишь тем, что он всегда имеет вес. Среди союзов слог второй найдете. Слог третий... Сами как-нибудь поймете. Сама о нем писать я не должна, Я чересчур для этого скромна. А в целом долгожители живут, Для анекдотов пищу нам дают.

(Грузия)

«СЛОГОВЫЕ ЦЕПОЧКИ»

#5Р Игра подходит для детей младшего и среднего школьного возраста. Играют команды. Нужны листки бумаги и ручки или доска и мел. Игру про-/ водит ведущий.

Ход игры. Играющие делятся на небольшие (по 5—7 человек) команды, количество команд любое. Ведущий объясняет правила игры. За отведенное время (примерно 5 минут) каждая команда должна построить как можно более длинную слоговую цепочку.

Правила построения цепочки таковы: берется любой исходный слог, например му. К нему нужно присоединить еще один слог так, чтобы получилось слово: му — ка, затем к последнему слогу снова присоединяется слог так, чтобы получилось слово, и т. д.: му — ка — ша — тёр — ка — ра — порт — рет — ро — ман — ...

Когда отведенное время истекает, команды сдают листки с цепочками ведущему. Он вслух читает цепочки, и все вместе проверяют их правильность. Побеждает та команда, в цепочке которой оказалось больше звеньев. Если в цепочке встретилась ошибка, вся дальнейшая часть цепочки не засчитывается.

Варианты. Можно играть в слоговые цепочки и на доске, в этом случае команды добавляют слог к цепочке по очереди. Время на обдумывание ограничивается, можно, например, считать до десяти. Та команда, которая не сумела продолжить цепочку, выбывает из игры. Побеждает команда, последней добавившая слог.

Этот вариант игры значительно сложнее, поскольку команды стараются добавить к цепочке такой слог, чтобы противникам было трудно ее продолжить. Если команде удается «закрыть» цепочку, то есть добавить слог, после которого найти продолжение никто не может, она выигрывает, даже если не знает подходящего варианта сама — ведь эта команда добавила слог последней.

Цели. Игра не только активизирует словарный запас, но и учит просчитывать комбинации на несколько ходов вперед, в простом варианте — чтобы «не запереть» цепочку для себя, в более сложном — чтобы «запереть» ее для противника. Работа в командах в условиях ограниченного времени и ответственности каждого хода дает опыт слаженной и сосредоточенной работы, быстрого совместного принятия решений.

«ПАЛИНДРОМЫ»

/!ЗР С составлением палиндромов ребята справляются примерно с VII класса, но особенно нравится игра старшеклассникам. Игра проходит в виде длительного конкурса.

Ход игры. Игра представляет собой конкурс на лучший палиндром. Палиндромом называется осмысленная фраза, которая может читаться одинаково как слева направо, так и справа налево, например: А роза упала на лапу Азора или Аргентина манит негра.

38

39

Составить правильный палиндром очень и очень непросто, хотя находятся мастера, сочиняющие стихи-палиндромы и даже рассказы-палиндромы.

Составить правильный палиндром очень и очень непросто, хотя находятся мастера, сочиняющие стихи-палиндромы и даже рассказы-палиндромы.

Цели. Похоже, что прежде всего составление палиндромов развивает силу воли. Настойчиво предлагать эту игру не нужно — ведь большинству из нас никогда в жизни не суждено придумать палиндрома, и вряд ли стоит из-за этого расстраиваться. Но если кто-то из ребят загорится этой идеей и будет упорно добиваться своего — значит, в этом есть потребность. Остается только искренне пожелать успеха. Кстати, тот, кто сумеет придумать хороший палиндром, имеет все шансы войти в историю, правда, безымянным, ведь его творение наверняка будет кочевать из уст в уста и попадет на страницы книг (вроде этой).

«ГИБРИДЫ»

К&" Игра для старшеклассников. Игра проходит в виде длительного конкурса.

Ход игры. Ироническое название игры заимствовано из биологии. Задача играющих — составить из частей известных устойчивых выражений (пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых фраз) правильную фразу с новым неожиданным смыслом. Например, из пословиц Береги честь смолоду и Неча на зеркало пенять, коли рожа крива получается вызывающая глубокий отклик в сердцах молодежи фраза: Береги честь смолоду, коли рожа крива. «Скрестив» пословицы Семь раз отмерь, один раз отрежь и Скучен день до вечера, коли делать нечего, получаем здравый совет: Семь раз отмерь, коли делать нечего. По такому же принципу построены известные фразы

из фильма «Бриллиантовая рука», например: Куй железо, не отходя от кассы.

Можно объявить конкурс на лучший гибрид и вывесить в классе лист, куда все могут записывать найденные варианты. Самые удачные можно оформить в виде типичных для школьных кабинетов «изречений великих» и развесить по стенам.

Цели. Процесс разрушения незыблемых устоев и традиций всегда привлекает подростков, а что может быть незыблемее устойчивых выражений? Это развлечение приводит ребят в восторг и побуждает их существенно пополнить свой запас идиом. Попутно развиваются чувство юмора и комбинаторное мышление.

«ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРЯТ...»

^§Р Игра предназначена для старшеклассников и проходит в виде длительного конкурса.

Ход игры. Игра очень похожа на шарады, только части слова зашифровываются иначе. Играющие придумывают и задают друг другу вопросы такого типа: Почему не говорят: «пес зимы»? Ответ: Потому что говорят: «кот — лета».

Достаточно трудно и придумать такой вопрос, и ответить на него, поэтому не стоит ограничивать игру строгими временными рамками. Если ребятам она придется по вкусу, они будут возвращаться к ней снова и снова.

Можно провести длительный конкурс лучших вопросов, разобрать их в классе, обратив внимание на способ зашифровки: иногда части слова, которые можно понять как отдельные слова, заменяются антонимами, иногда — синонимами, иногда — словами той же тематической группы.

40

41

Цели. Игра, как и шарады, построена на разотожде-ствлении значения слова и его внешнего облика. Но эта игра сложнее, потому что вычленяемые части слова должны выглядеть как синтаксически связанные слова. Увидеть в слове спрятанное словосочетание очень непросто, и игра предъявляет достаточно высокие требования к комбинаторному мышлению,'речевой изобретательности, словарному запасу ребят. Если шарады называют «гимнастикой ума», то «Почему не говорят...» — это уже тяжелая атлетика (а палиндромы — культуризм?).

Цели. Игра, как и шарады, построена на разотожде-ствлении значения слова и его внешнего облика. Но эта игра сложнее, потому что вычленяемые части слова должны выглядеть как синтаксически связанные слова. Увидеть в слове спрятанное словосочетание очень непросто, и игра предъявляет достаточно высокие требования к комбинаторному мышлению,'речевой изобретательности, словарному запасу ребят. Если шарады называют «гимнастикой ума», то «Почему не говорят...» — это уже тяжелая атлетика (а палиндромы — культуризм?).

°^ Эти вопросы составлены слушателями Летней лингвистической школы*. («Почему не говорят...» — одна из самых популярных в Школе игр.)

| Почему не говорят: | Потому что говорят: |

| грабитель севера | вор — юга |

| тот изменяет | та — верна |

| колов рай | пар — ад |

| кабак да оттенок | бар — и — тон |

| шайке амплуа | банде — роль |

| карлы есть | клар — нет |

«ЭЛТИМО ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»**

/5§Р Игра подходит только для старшеклассников и проводится в виде длительного конкурса. Перио-

*См. брошюру «Летняя гуманитарная (лингвистическая) школа» (М., 1996) и газету «Русский язык» (1995, № 1).

**Игра описана в книге Б. Нормана «Язык: знакомый незнакомец» (Минск, 1987).

дически результаты «энтимологических» исследований вывешиваются в классе.

Ход игры. Эту игру можно по праву назвать любимейшим развлечением лингвистов. Своим забавным названием она обязана просторечному варианту произношения слова этимология. Название как нельзя более точно выражает суть игры: предлагать неверные, но правдоподобные толкования слов, отталкиваясь от их внешней формы. Например: едкий — пригодный в пищу, нелепица — некачественный пластилин. Чем правдоподобнее и неожиданнее «энтимологическое» толкование, тем смешнее получается. Придуманные варианты читаются или вывешиваются в классе.

Варианты. Можно провести в классе конкурс на звание лучшего «энтимолога», усилиями нескольких классов составить «Большой энтимологический словарь».

Интересно предложить ребятам составить рассказ со словами из «энтимологического словаря» так, чтобы оправдать их «энтимологию». Вариант для ребят, интересующихся лингвистикой: написать пародийное научное исследование, устанавливающее на основе «неопровержимых» доказательств подлинную «энтимологию» слова. (Кстати, по особой любви к игре в «энтимологию» можно распознать будущих лингвистов...)

Цели. Полезно даже просто познакомиться с «энтомологическими» толкованиями, придуманными другими. Это раскрепощает мышление, освежает восприятие языка, развивает чувство юмора.

Ребята, увлекшиеся «энтимологией», навсегда сохранят привычку вглядываться в слова, не забывать, что за обиходной привычностью таится бездна неожиданных ассоциаций и юмора.

42

43

с^ Даже если вам кажется, что с игрой в «энтимоло-гию» ваши ребята не справятся, просто время от времени читайте им несколько «энтимологичес-ких» толкований или повесьте такой словарь* в классе.

с^ Даже если вам кажется, что с игрой в «энтимоло-гию» ваши ребята не справятся, просто время от времени читайте им несколько «энтимологичес-ких» толкований или повесьте такой словарь* в классе.

Антипод (грамм.) — над

Арбалет (экзот.) — машина времени

Артишок (мед.) — нервное потрясение у артиллериста

Баллистика — раздел педагогики: оценка знаний учащихся

Баранка — овца

Батисфера — сфера вмешательства отца в семейные дела

Бездарь — человек, которому ничего не подарили в день рождения

Бессознательный (атеист.) — бес-активист; ср. разновидности бесов: беспорочный, беспорядочный, бесчувственный и т. п.

Богема (спец.) — единица измерения религиозности

Бодяга — корова

Болтовня — гайка

Бракодел (общеизв.) — работник загса

Брешь (вулъг.) — ложь

Брюква (единичн.) — штанина

Вертопрах (старосл.) — пылесос

Весельчак — гребец

Вестибулярный аппарат — телефон в вестибюле

Волнушка — мелодрама

Вырезка — декольте

Выя — сирена

Головотяп — палач

* «Энтомологический словарь» приводится по книге Б. Нормана «Язык: знакомый незнакомец» (Минск, 1987).

Гололедица — женская баня

Гончая — чаепитие

Готовальня — столовая

Грабли — воровской инструмент

Графин — муж графини

Дача — взятка

Дерюга — зубной врач

Джинсы — чета джинов

Диплодок — дипломатический документ

Дистрофик (лит.-вед.) — стихотворение из двух строк

Днище — день за Полярным кругом

Долгота — неплатежеспособность

Драп — бегство

Дурман — глупый человек

Жаргон — аспирин

Жатва — обмен рукопожатиями

Жрец — чревоугодник, гурман; ср. Полиглот

Журить — судить конкурс

Заголовок — затылок

Зазубрина — правило

Заморыш — вернувшийся из кругосветного путешествия

Застенок — сосед

Изверг — действующий вулкан

Инкубация — возведение в куб; ср. Утрирование

Каналья — система оросительных сооружений

Коварство — кузнечное ремесло

Кокошник — курятник

Крахмал — небольшое поражение, неудача

Курятник (общеизв.) — комната для курения

Латынь — заплата

Левша — самка льва

Лестница — подлиза

Лягушка (ласк.) — норовистая лошадь

44

45

\

Малярия — побелочно-покрасочные работы

Малярия — побелочно-покрасочные работы

Марихуана (калька с иностр.) — Ванина Маша

Междуречье — перерыв в заседании

Мелиоратор — болтун на трибуне

Местоимение — плацкарта

Мим — прохожий »

Мокрица (ленинградск.) — октябрьская погода

Наличие — маска

Наречие — берег

Невралгия — правдивость, честность

Неон — ошибка в следственном делопроизводстве

Непутевый — отдыхающий без путевки

Ножны — обувь

Обескровленный — лишившийся крыши над головой

Облучок (фамильярн.) — рентгеновский аппарат

Объем (просторечн.) — биография

Оголтело — нагишом

Отрасль — борода

Отсебятина — дверь, открывающаяся наружу

Папье-маше (фр.) — родители

Парилка — дельтаплан

Пломбир — стоматолог; ср. (разг.) Зубило или

(руг.) Дерюга Попадья — результативная баскетболистка Потоп — пеший туризм Поясница — экскурсоводша Привратник — любитель приврать Пригубить — не совсем погубить Проба (хим.) — большая пробка Проигрыватель — игрок-неудачник Простынь (просторечн.) — насморк Противень (неодобр.) — мерзавец, гадкий тип Радист (философ.) — оптимист, человек, который

всему рад Ранец — контуженый; ср. Померанец

Репутация — приживление, противоп. Ампутация

Речка (канцелярск.) — краткое выступление; ср. Спичка

Рукоприкладство (устар.) — целование ручек у дам

Ручаться — здороваться за руку

Ряженка — модница, пижонка, то же Форсунка

Саженец — рецидивист; ср. Сиделка — колония

Самовар — холостяк

Сбыт — мечта, ставшая реальностью

Свинец (общеизв.) — самец свиньи

Скверный — бульварный

Сквозняк (ж.-д.) — транзитный пассажир

Сократ (нариц.) — человек, уволенный по сокращению штатов

Сомнение — мнение коллектива

Соперник (лит.) — соавтор

Сопеть (муз.) — подпевать, участвовать в хоре

Соска — радиограмма о помощи

Сосняк (санат.) — тихий час

Спица — соня, любительница поспать, муж. р. Спец

Спорынья — дискуссия

Ссадина (руг.) — контролер в общественном транспорте

Стенография (нехор.) — надписи на стенах

Столбовой (мифол.) — стоглавый, то же (груб.) Сторожевой

Странник — человек с необъяснимым поведением, чудак

Стриж — парикмахер

Судопроизводство — кораблестроение

Терпкий — выносливый

Топорщиться — питаться щами из топора

Тостер (иностр.) — тамада

Трансагентство — учреждение, доводящее клиентов до транса; ср. Страхагентство

47

Трепанация (общеизв.) —болтовня

Трепанация (общеизв.) —болтовня

Тропики (лит.-вед.) — небольшие образные выражения, художественные приемчики

Туш (сокр.) — пожарник

Тысячелистник — толстый роман

Тычинка (женск.) — указательный палец

Усугубление — сбривание усов

Утопия — кораблекрушение

Фаталистка — невеста

Фаустпатрон (лит.) — Мефистофель

Химера (сокр.) — эра химии

Хлопоты — аплодисменты; ср. Выхлоп

Цельсий — снайпер

Цоколь (лош.) — копыто

Частушка (разг.) — процент, малая доля

Челобитье — соревнование по боксу

Чепец — незначительное происшествие

Чернослив — промышленные отходы

Чертеж (собир.) — преисподняя

Четвертовать (школън.) — выставить оценки за четверть

Шарманка (общеизв.) — очаровательная женщина

Шашни — первенство по шашкам

Швейцар (ист.) — царский портной

Экстаз (общеизв.) — таз, бывший в употреблении

Этажерка — соседка по лестничной клетке

Язычник (проф.) — лингвист

■Я,

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Аналитические игры развивают способность самостоятельно анализировать факты и закономерности, подмечать общее и различное, учат рассуждать логически.

Использование аналитического подхода в этих играх отличается от механического «раскладывания по полочкам», которое в школе обычно называют анализом. Аналитические игры не требуют от ребенка действовать по образцу, а предлагают ему самостоятельно най ти метод анализа и проверить его эффективность.

Они воссоздают в миниатюре ситуацию научного открытия, когда требуется не только беспристраст ный логический анализ, но и интуитивное видение от вета, прозрение, которое приходит в момент творческого подъема и позволяет в один миг сконцентрировать опыт предшествующего долгого пути познания. Самые простые задания, предлагаемые в этих играх, можно бы стро решить с помощью одной только логики — для ре шения остальных нужны ассоциативное мышление, ин туиция, способность мыслить раскованно, видеть нео жиданные связи между явлениями.

Способность к такому мышлению может развивать ся. После нескольких игр ребенок, мыслящий очень зажа то, ограниченно, вдруг удивит всех, составив оригиналънук задачку. А это особенно важно для детей примерных и благополучных: часто именно они панически боятся всего нестандартного, не такого, «как мы проходили»

4«

Когда играешь в подобные игры с группой детей, непременно находятся два-три человека, которые поражают своей способностью просто «видеть» ответ. Складывается впечатление, что они вообще его не обдумывают — сразу знают, что имелось в виду. Часто это даже не самые лучшие ученики, иногда и вообще записные бездельники. Может быть, успех в аналитических ^играх поможет и учителю, и ребятам посмотреть на кебя по-новому.

Конечно, вкус к более красивым, оригинальным задачкам появляется не сразу. Требуется время, чтобы дети по нескольку раз проиграли все стереотипные, очевидные варианты и сами начали стремиться к более сложному и интересному.

Важно, чтобы ребята понимали два основных требования к аналитическому мышлению: оно должно быть, с одной стороны, свободным, «незашоренным», с другой — корректным, строго дисциплинированным. Мысль о том, что дисциплина мышления и его свобода не противоречат друг другу, а, наоборот, неразрывно связаны, наверняка будет для ребят совершенно неожиданной, их школьная практика, к сожалению, чаще свидетельствует о другом: все правильное скучно, все интересное неправильно. Сначала они легко пренебрегают корректностью своих построений. Хорошо, если постепенно ребята на собственном игровом опыте убедятся, что по-настоящему хорошо получается только то, что и правильно, и интересно.

«ПРОПОРЦИИ»

В^ Играть могут и ребята 7—8 лет, и взрослые. Число участников любое. Играют команды. Время игры зависит только от желания играющих: несколько минут в виде разминки в начале урока или

многочасовой марафон (можно устроить многоборье, используя игры: «Пропорции», «Смысловые ряды», «Четвертый лишний»). На первых порах целесообразно писать пропорции на доске.

Ход игры. Ведущий (или одна команда другой) предлагает решить пропорцию, например, такую: добро / зло = = свет I ? (ответ: тьма). Суть задания в следующем. Необходимо определить смысловые отношения между членами пропорции и найти недостающие. Если ребята играют впервые, стоит напомнить им, что такое пропорция в математике, разобрать несколько примеров.

Пропорции могут быть построены на самых разных-соотношениях. Пример грамматической пропорции: сделать I делать = говорить / ? (ответ: сказать). Пропорция с двойным смыслом: пожар / пожарник — ? / дворник (правильный ответ: двор — если пропорция словообразовательная, и мусор — если семантическая).

Все сказанное ниже относится в равной мере к играм «Пропорции», «Продолжить ряд» и «Четвертый лишний».

Игра может проходить по-разному. Для детей неподготовленных, играющих впервые, или просто для самых младших — вариант, когда задания дает учитель, цель ребят — только правильно ответить. Тот, кто раньше всех нашел верный ответ, получает балл, в конце игры баллы суммируются и определяются победители. Можно играть и по командам, тогда балл получает команда, которая первой нашла верное решение. Не нужно ставить условием, чтобы команда пришла к единому решению, для этого типа игр чем больше равноправных версий, тем лучше. В любом случае начинать знакомить ребят с играми стоит по этому варианту. Для старшеклассников достаточно привести один-два примера, и они уже вполне готовы играть по второму варианту.

50

'V

51

Во втором варианте игры ребята не только решают, но и сами составляют пропорции. Можно попросить их подготовиться к игре дома или усложнить задачу, предложив составить по три пропорции в течение 5 минут.

Можно играть в командах: команды по очереди предлагают пропорции, а все остальные ищут ответ. Балл получает та команда, которая составила правильное задание, и та, которая первой правильно ответила. Если команде удалось составить особенно интересную пропорцию, ведущий или жюри могут поставить дополнительные баллы и за задание, и за ответ. Если играют только две команды, время на обдумывание ограничивается (например, одной минутой), если команд больше, можно играть «до победного конца». Важно, чтобы в одной команде было не более 5—7 человек, иначе не все смогут принять полноправное участие в подготовке заданий, тихони останутся за бортом.

Можно провести личное первенство: участники задают вопросы по кругу, отвечает тот, кто первым поднял руку. Плюс личного первенства в том, что участвуют на равных все — никто не может отсидеться за спиной соседа.

В игре по любому варианту побеждает игрок или команда, набравшие наибольшее количество очков.

Очень важна четкая организация игры, знание всеми участниками правил, поэтому стоит заранее обсудить и решить некоторые вопросы. Как быть, если задание составлено неверно или некорректно (например, использованы специальные сведения, которые не известны большинству отгадывающих)? Может быть, в этом случае автор пропорции получает штрафной балл? Иногда такую задачу легко решают один-два человека, случайно владеющие необходимыми знаниями, и как тогда доказать, что она некорректна? Снимать такие пропорции с игры?

Как оценить ответ, если он по сути верен, но не совпадает с заданным? Видимо, стоит засчитать?

Как поступить, если ответ отгадывающих точнее, ин-. тереснее ответа автора пропорции? Некоторые пропорции предусматривают более одного ответа, может быть, ставить и той, и другой стороне по баллу за каждый верный ответ?

А если пропорция слишком простая, такая, что в ту же секунду — лес рук и все знают ответ? Кому присуждать балл? И не стоит ли штрафовать участников, которые все время предлагают однотипные задания?

Наконец, какие могут быть санкции за нарушения правил?

Это лишь часть вопросов, которые стоит обсудить с ребятами, а обсуждение правил бывает не менее полезно для развития, чем сама игра.

Варианты. Игру можно усложнять разными способами: заявить тему, по которой составляются пропорции, например, «Литература», оговорить жанр пропорций, например, грамматические (пропорция строится на соотношении грамматических форм слов) или словообразовательные (соотношение производного и производящего слов) или допускать к игре только тройные пропорции (типа а/Ь = с/й = к/1) или пропорции с двумя неизвестными.

52

V,

53

Цели. Игра развивает способность видеть связи между явлениями, в том числе и неочевидные, скрытые, умение концентрироваться на поставленной задаче, искать решение, быстро меняя угол зрения и не «зацикливаясь» на каком-то одном варианте.

Командный вариант игры, кроме -Рого, развивает способность к взаимодействию, привычку внимательно относиться к идеям других. В игре естественно снимаются многие психологические проблемы: застенчивые забывают о робости, стремясь принести очко команде, расторможенные умеряют свой пыл после того, как из-за их несдержанности и нежелания слушать других команда оказывается на грани проигрыша. Рейтинг многих ребят в классе повышается, на тихоню или двоечника, сумевшего решить труднейшую пропорцию, смотрят по-новому.

Учитель контролирует смысловую корректность пропорций, не допуская к игре неточные задания и решения.

С^ Предлагаемые пропорции* разной степени сложности помогут учителю провести первые игры. Член пропорции, который нужно угадать, дается в скобках. В необходимых случаях пропорции поясняются.

черное / белое = (огонь) / вода

сила / доброта = слабость / (злость)

война / смерть = мир / (жизнь)

тигр / кошка = (волк) / собака

лампа / свет = (радио) / звук

* Приведенные пропорции, а также задания в играх «Продолжи ряд», «Четвертый лишний» придуманы учениками частной школы «Кладезь», школы социальной адаптации и игрового обучения «Выбор», школы № 1804 УВК «Кожухово», а также слушателями Зимней лингвистической школы 1997 года.

ластик / карандаш = время / (воспоминания)

дети / игра = (взрослые) / работа

доска / аскод = парта / (атрап)

казак / казак = арап / (пара) — слова-палиндромы

музыка / ноты = речь / (буквы)

земля / небо = человек / (ангел) — возможны другие ответы

пол / потолок = стена / (стена)

лицо / портрет = природа / (пейзаж)

волк / шерсть = ворона / (перья)

пожарник / (вода) = дворник / метла

тигр / 4 = паук / (8) — количество ног

провода / электричество = (сосуды) / кровь

машина / мотор = человек / (сердце)

дом / крыша = человек / (шапка)

радость / горе = (капля) / море

верблюд / горб = пеликан / (клюв)

вода / огонь = (огонь) / дерево

автомобиль / шины = конь / (подковы)

кран / вода = холодильник / (холод)

капля / море = слово / (текст)

пустыня / кактусы = море / (водоросли)

человек / пища = машина / (топливо)

дождь / снег = осень / (зима)

листья / зима = лето / (снег) — то, чего не бывает

женщина / мышь = (пешеход) / машина — то, чего опасаются

банк / деньги = (коробок) / спички

решетка / тюрьма = (небо) / свобода

54

55

часы / стрелки = термометр / (ртуть)

астроном / звезды = зрители / (фильм)

музыка / плеер = море / (раковина)

мороз / красный нос = солнце^/ (веснушки, загар)

«ПРОДОЛЖИТЬ РЯД»

/ЙР Возраст и количество игроков любые, продолжительность игры — по желанию (см. игру «Пропорции»). Играть будет удобнее, если играющие смогут записывать на листках предложенное задание.

Ход игры. Ведущий или участник игры предлагает некоторый ряд, включающий не менее трех и не более шести-семи элементов. Задача играющих — продолжить ряд, для этого они должны догадаться, какая закономерность лежит в основе его построения. В ответе нужно также пояснить, почему ряд продолжен именно так.

Варианты проведения игры, способы усложнения и цели см. в описании игры «Пропорции».

С$ Можно предложить такие ряды (в скобках приведены ответы):

О, Д, Т... ? (Ч, даны первые буквы числительных по порядку: один, два, три, четыре);

апельсин, банан, виноград... ? (любое слово-название фрукта, начинающееся с Г — следующей буквы алфавита);

паук, таракан, мышь... ? (птица или человек, ряд называет животных в порядке уменьшения количества ног);

медведи, сестры, поросята... ? (например, мушкетеры, — слово, вместе с числительным три образующее название художественного произведения);

дорога, ремонт, милиция... ? (например, фары — слово, удовлетворяющее двум условиям: оно начинается на фа-, продолжая ряд до-рога, ре-монт, ми-ли-ция, и соответствует тематике ряда);

каракатица, камбала, кальмар... ? (например, краб — слово должно называть морское животное и содержать в себе одну гласную «а», продолжая ряд каракатица, камбала, кальмар);

• январь 1934, апрель 1983, февраль 1996... ? (февраль любого невисокосного года, месяцы даны в порядке убывания количества дней).

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ»

ЯЗР Условия проведения игры такие же, как для игр «Пропорции» и «Продолжить ряд».

Ход игры. Игра сходна по сути с игрой «Продолжить ряд». Задача играющих — проанализировать предложенный ряд иа четырех элементов и назвать лишний, то есть тот, у которого нет качества, общего для остальных. В ответе нужно объяснить, почему именно это слово лишнее.

Варианты проведения игры, способы усложнения и цели те же, что и в игре «Пропорции».