Предмет – история России

Класс 6

Тема урока –Земли ,имевшие особый статус: Киевская и Новгородская

Цель: сформировать у учащихся представление об особенностях управления в Новгороде, Киеве,влиянии природно-климатических условий на хозяйственное развитие.

Задачи урока:

Образовательные :

- определить географическое положение Киевского, Новгородского княжеств;

- определить связь между географическим положением княжества и его политическим развитием;

- показать учащимся, что в период раздробленности в политическом развитии русских земель формируется новый тип государственности – Новгородская республика;

- дать понятие республика, узнать о деятельности новгородского вече, правах и обязанностях в Новгородской республике, особенностях его управления, роли князя;

Развивающие:

- продолжить формирование умений выделять главное, существенное в изучаемой теме;

- развитие навыков работы с картой, документами;

- развитие навыков сравнения, выделения общего и отличного;

- развитие коммуникативных умений и навыков через диалог и элементы дискуссии;

Воспитательные:

- развитие культуры командной работы;

- воспитание толерантности к самобытности истории каждого государства, к его традициям; выработка нравственных ценностей во время урока.

Планируемые образовательные результаты:

Предметные:

- смогут дать характеристику географического положения Киевского княжества, Новгородской республики;

- смогут назвать основные занятия и категории населения Киева, Новгорода;

- смогут дать определение понятию «республика», назвать отличительные черты;

- смогут рассказать о системе управления в Киеве, Новгороде;

- назовут характерные черты культуры Киевской, Новгородской землях;

Метапредметные:

Регулятивные УУД:

- примут участие в планировании собственной деятельности на уроке;

- самостоятельно оценят достигнутые результаты.

Познавательные УУД:

- научатся находить информацию на исторической карте, в тексте, историческом источнике;

- сформулируют и аргументируют мнение по проблеме;

- научатся самостоятельно вести отбор информации и её преобразование;

Коммуникативные УУД:

- примут участие в обсуждении;

-принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения;

Личностные:

- продолжить развитие способности к саморазвитию;

- смогут применить исторические знания для оценивания роли культурного наследия Руси.

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля.

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная

Оборудование: проектор, компьютер, интерактивная доска; презентация «Новгородская республика»; учебник Арсентьев Н.М, Данилов А.А.,. и др. История Россия. 6 класс. Учебник в 2-х частях, Часть 1. – М. : Просвещение, 2016; карточки с заданиями, набор карточек с текстом документа; листочки.

Ход урока:

Эпиграф к уроку:

Город древний, город славный,

Страж границы православной,

Здесь исток души славян

И свободы россиян.

-

Организационный момент (приветствие, проверка готовности к уроку, концентрация внимания).

-

Актуализация опорных знаний учащихся

Подготовка устного ответа по карточке.

| КАРТОЧКА Составь рассказ от имени жителя Владимиро-Суздальского княжества о жизни и политическом устройстве. Для этого вспомни: – Территориальные особенности; – Природные условия; – Политическое устройство; – Занятие жителей. |

Индивидуальная работа с учащимися (2 человека). Получают карточку с заданием.

| События | Даты |

-

Начало правления князя Всеволода в Северо-Восточной Руси | А) 1147 г. |

-

Смерть князя Юрия Владимировича | Б) 1157 г. |

-

Начало правления великого князя владимирского Юрия Всеволодовича | В) 1169 г. |

-

Взятие Андреем Боголюбским Киева | Г) 1174 г. |

-

Первое упоминание о Москве | Д) 1176 г. |

-

Гибель Андрей Боголюбского | Е) 1212 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|

|

|

|

|

|

|

Фронтальный опрос:

– Что такое политическая раздробленность? (это процесс экономического усиления и политического обособления феодальных владений на Руси в середине ХII-ХIII вв.)

– Каковы причины раздробленности Древнерусского государства?

– Какие основные феодальные центры во второй половине XII–XIII веков появились на карте? (Работа с картой)

– Покажите на карте Владимиро-Суздальское княжество.

– Назовите главных князей Владимиро-Суздальской земли (Юрий Долгорукий – 1125-1157, Андрей Боголюбский – 1157-1174, Всеволод Большое гнездо – 1176-1212).

– С именем какого князя связано первое упоминание о Москве (Юрий Долгорукий)?

– Кто из князей первым присвоил себе титул великого князя владимирского? (Всеволод Большое Гнездо)

– Как вы считаете, чем можно объяснить столь резкий подъем в развитии этого далекого уголка Руси? (Учащиеся высказывают версии).

Проверка устного ответа по карточке.

-

Целеполагание:

Чтобы узнать тему сегодняшнего урока предлагаю Вам взять листочки для диктанта – шифра. Вам предстоит выполнить сразу два задания: 1)ответить мне на 8 вопросов . ( Напоминаю – да – 1, нет – 0) и 2)записать в каждом вопросе первую букву, на которую вопрос начинается

Н – Наше мнение, что распад Древнерусского государства в 12 веке был неизбежен.

О – Ослабление обороноспособности – одно из отрицательных последствий государственной раздробленности

В – Всеволод Большое Гнездо получил свое прозвище из-за того, что имел большую семью

Г – Город Москва впервые упоминается в летописи в 1280 году

О – Отдельным княжеством легче и удобнее управлять

Р – Раздробленность мешала экономическому и культурному подъему отдельных княжеств

О – Отрицательным последствием государственной раздробленности были продолжающиеся междоусобные войны

Д – Даже в условиях государственной раздробленности сохранилось единство православной церкви на Руси и культурное единство Руси

– Внимание, какое слово мы получили?

НОВГОРОД

– Правильно, сегодня мы продолжим свое знакомство с центрами самостоятельного развития на Руси.

Но сначала мы проверим наш диктант-шифр, передайте свой листочек соседу, сравните с шифром на доске и поставьте оценку.

На доске запись:

111 010 11

«5» - 8 + ответов

«4» - 7-6 + ответов

«3» - 5-4 + ответа

– Спасибо, передайте листочки с последней парты на первую.

– Кто мне скажет, что мы повторили с помощью диктанта?

– Правильно, последствия государственной раздробленности.

– Что такое феодальная раздробленность? (разделение на отдельные, самостоятельно управляемые земли, княжества)

– Какую дату принято считать окончательной датой начала феодальной раздробленности? (1132г. – смерть Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха)

-

Актуализация знаний, постановка учебной проблемы.

Вернемся к получившемуся слову. Это слово НОВГОРОД. Слово Новгород означает «новый город». Археологи установили, что Новгород возник иначе, чем большинство городов. Новгород сложился как объединение 3-х отдельных разноплеменных поселений, именно по отношению к ним он и являлся «новым городом». Новгород, впервые упомянут в источниках в 859 году. К концу X века он имел значение второго центра Руси после Киева. Ярослав Мудрый выделил владения для своих сыновей, но оставил Новгород под руководством старшего сына – Великого Киевского князя. Лишь в 1136 году боярство и купечество Новгорода добилось политической независимости от Киева. Новгород стал столицей Новгородской земли до 1478 года.

Тема урока.

Обратите внимание «Новгородская республика» Не княжество, а республика! Почему? Предлагаю вам в конце урока ответить на вопрос: Почему Новгородское княжество называют республикой?

Используя метод мозгового штурма, предложите вопросы, которые нам следует рассмотреть на уроке, чтобы характеристика княжества была достаточно полной.

(Учащиеся отвечают, а учитель записывает схему)

– Географическое положение

– Климатические условия

– Природа

– Основные занятия

– Правители

– Система управления

Киевское княжество

Ки́евское кня́жество — южнорусское княжество с центром в Киеве, существовавшее в эпоху Древней Руси и Великого княжества Литовского. В древнерусскую эпоху киевское великое княжение занимало наивысшее положение в лествичной системе Рюриковичей.

Дата основания: 1132 г.

Форма правления: Монархия

Столица: Киев

Денежная единица: златник

Династия: Рюриковичи, Гедиминовичи

Население: Восточные славяне

Официальный язык: древнерусский язык

В 907 году византийский рынок открылся для русских купцов. Береговое право не действует - 911. В 944 русские купцы могли приезжать в любом количестве, но обязательно с грамотой от князя, с количеством прибывших кораблей. В 944 отношения испортились и договор был заключен только в пользу Византии. В следующем договоре 971 года абсолютно в пользу Византии.

Полномочия вече в Киевской Руси

Вече - всенародное собрание, обладавшее силой высшего органа власти и полномочиями по разрешению важнейших государственных вопросов: войны и мира, избрание и свержение князя и др.

Вече обладало высшими судебными полномочиями. Именно оно не только ставило вопрос о доверии князю, но и разрешало этот вопрос. Призвание князя оформлялось договором между вечем и князем.

Изгнание князя осуществлялось в форме «выреда», т. е. уничтожения ранее подписанного договора. Народ по решению вече не только мог изгнать князя, но и убить или посадить в тюрьму. Вече - институт демократии. Оно просуществовало до монголо-татарского нашествия. Вече было чрезвычайным органом, формировавшимся из всех свободных вооруженных граждан Киевской Руси. Подобным институтом в отдельных городах было городское собрание. Вече заседало неограниченно по времени. Решения на вече принимались единогласно.

Изменение статуса киевского князя в период раздробленности

Киевское княжество в период феодальной раздробленности безвозвратно утрачивает свое значение - центра русских земель, хотя на протяжении еще некоторого времени и продолжает оставаться чисто формально первым по значимости княжеством, то есть обладание Киевом служит подтверждением могущества князя, но не определяет его. В Киеве действовал дуумвират глав черниговского и смоленского княжеских домов. Киев сначала перестал контролировать Переяславское, Туровское и Владимиро-Волынское княжества, а затем (в 1169 году) и вовсе был разграблен армией Андрея Боголюбского и окончательно потерял свое политическое значение.

Киевское княжество

Киевское княжество - историческое восточнославянское государство, располагавшееся на юго-западе территории современной России в XII-XVI веках. Образовалось в процессе распада Киевской Руси. Столицей являлся город Киев. Княжеству принадлежали территории на обоих побережьях Днепра. На северо-западе Киевское княжество граничило с Полоцкими землями, на северо-востоке с территорией Черниговского княжества; на западе с Польшей; на юго-западе с Галицким княжеством. Однако в результате некоторых исторических событий многие земли княжества перешли во владение других государств.

Первоначально Киевское княжество, помимо своей основной территории, включало Погорину и Берестейскую волость. В Киевском княжестве находилось около 90 городов, во многих из них в различные периоды существовали отдельные княжеские столы: в Белгороде Киевском, Берестье, Василёве, Вышгороде, Дорогобуже, Дорогичине, Овруче, Городце-Остерском, Пересопнице, Торческе, Треполе и других. Ряд городов-крепостей защищал Киев от половецких набегов по правому берегу реки Днепр и с юга - по рекам Стугна и Рось; Вышгород и Белгород Киевский обороняли столицу Киевского княжества с севера и запада. На южных границах Киевского княжества, в Поросье, расселились служившие киевским князьям кочевники - чёрные клобуки.

Территорию княжества заселяли восточные славяне, говорящие на древнерусском языке и исповедующие православное христианство. Также вдоль побережья реки Роси были поселены кочевники, изгнанные половцами из степей: торки, берендеи, печенеги. Их называли «черные клобуки». Они перенимали русскую культуру, изучали русский язык и даже эпос. Плодородные почвы и мягкий климат способствовали интенсивному земледелию; жители занимались также скотоводством, охотой, рыболовством и пчеловодством. Здесь рано произошла специализация ремесел; особое значение приобрели «древоделие», гончарное и кожевенное дело.

Основой экономического развития Киевского княжества являлось пашенное земледелие, главным образом в форме двуполья и трёхполья, при этом с сельским хозяйством было тесно связано и население городов. Основные зерновые культуры, выращивавшиеся на территории Киевского княжества, - рожь, пшеница, ячмень, овёс, просо и гречиха; из бобовых культур - горох, вика, чечевица и бобы; из технических культур - лён, конопля и рыжик. Развивалось также скотоводство и птицеводство: в Киевском княжестве разводили коров, овец, коз и свиней; кур, гусей и уток. Достаточно широкое распространение получили огородничество и садоводство. Наиболее распространённым промыслом в Киевском княжестве являлось рыболовство.

Большинство городов княжества вплоть до конца 1230-х годов являлись крупными центрами ремесла; на его территории производился практически весь спектр древнерусских ремесленных изделий. Высокого развития достигли гончарное, литейное, эмальерное, косторезное, деревообрабатывающее и камнеобрабатывающее производства, искусство черни. До середины XIII века Киев являлся единственным центром стеклоделия на Руси, здесь изготавливали посуду, оконные стёкла, украшения, главным образом бусы и браслеты. В некоторых городах Киевского княжества производство базировалось на использовании местных полезных ископаемых: например, в городе Овруч - добыча и обработка природного красного шифера, изготовление шиферных пряслиц; в городе Городеск - производство железа и так далее.

По территории Киевского княжества проходили крупнейшие торговые пути, связывавшие его как с другими русскими княжествами, так и с иностранными государствами, в том числе днепровский участок пути «из варяг в греки», сухопутные дороги Киев - Галич - Краков - Прага - Регенсбург; Киев - Луцк - Владимир-Волынский - Люблин; Соляной и Залозный пути. Из-за постоянных междоусобных конфликтов и учащения половецких набегов с середины XII века начался постепенный отток сельского населения из Киевского княжества, прежде всего, в Северо-Восточную Русь, Рязанское и Муромское княжества.

В 1240 году в Киевское княжество вторгся Батый. После отчаянного сопротивления татаро-моголы захватили и разгромили Киев. Княжество подверглось опустошению, оправиться после которого так и не смогло. С 1240-х годов Киев находится в формальной зависимости от князей владимирских. В 1299 году из Киева во Владимир была перенесла митрополичья кафедра. К первой половине XIV века княжество было ослаблено до предела, став объектом литовской агрессии. В 1362 при князе Ольгерде земли вошли в состав Великого княжества Литовского.

-

Работа по теме урока.

- Как вы думаете, для чего авторы учебника предлагают нам начать знакомство с Новгородской землей с изучения природных условий? (предположения учащихся)

Работа в группах

1 группа: Работа с учебником (пункты 1,2) и картой

-

Охарактеризуйте географические и природно-климатические условия Новгородской земли.

-

Оцените степень плодородия земли.

-

Какие достоинства и недостатки имела эта земля?

2 группа: Работа с документом

“… Весна ширилась с каждым днем, и все спешило. Спешили мужики с возами, все в городе запасались дровами и сеном. Везли мороженую рыбу, репу, бревна, дубовую дрань для крыш… тянулись… обозы с зерном через Торжок и Руссу. Торопились… боярские дружины из Угры, Печоры… Двины., везли меха, рыбий зуб (моржовые клыки), жемчуг, ловчих соколов, красную рыбу… Из ближних и дальних погостов свозили воск, мед, жито… мясо, бочки с пивом, сыр, кур, солод, сахар, хмель, железо, масло, лен и шерсть. Спешили гости (купцы) переяславские, тверские, костромские, смоленские – не опоздать бы к летнему пути! Ехали гости восточные: булгары, хазары.

… Ехали из Устюга, Белоозера, Вологды… Со всей великой Земли Русской собрались гости к водному пути в Новгород. Тесно становилось на подворьях… Варяги, готы, немцы на своих дворах тоже готовились: чинили бочки, чистили амбары…”

“ В Новгороде найдено более 135 мастерских, собрано 125 тысяч ремесленных изделий местного производства. Эти изделия делались из всех известных в средневековье материалов. Ассортимент их весьма разнообразен. Так обнаружено изделий из железа и стали- 152 вида, дерева – 215 видов, из кожи – 47 видов и т.д. Среди находок удалось выделить детали сложных орудий труда, применявших в прядильном и ткацком производстве, в токарном и мукомольном деле. Кроме того, найдены детали подъемных механизмов и некоторые универсальные детали – подшипники и т.д. Горизонтальный ткацкий станок использовался в Новгороде в XIII веке, в Западной Европе аналогичный станок появился также в XIII веке …”

Ответы учеников.

Первичное закрепление материала.

Игра «Торговля». Работает один у доски, остальные по карточкам:

Набор слов на доске и у каждого ученика на столе: пушнина, мед, воск, хлеб, ткани, вино, предметы роскоши, выделанные кожи, гончарные и кузнечные изделия, строевой лес. Итог:

-

Вывоз (экспорт): пушнина, мед, воск, выделанные кожи, гончарные и кузнечные изделия, строевой лес.

-

Ввоз (импорт): хлеб, ткани, вино, предметы роскоши.

Физкультминутка

Радуга. На карточках одного цвета написаны названия вещественных источников, другого цвета – письменных, другого – устных.

На доске написаны заголовки: вещественные, письменные, устные. Учащиеся должны разнести карточки в соответствующую ячейку. Проверить просто - каждая группа объектов должна быть одного цвета, например: вещественные – желтый цвет, письменные – синий, устные –красный цвет карточки и т.д.

– Изучите п. 4 § 14 учебника и ответьте на вопросы на с. 119.

(Проверка выполнения задания.)

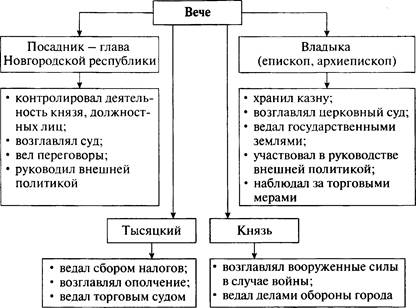

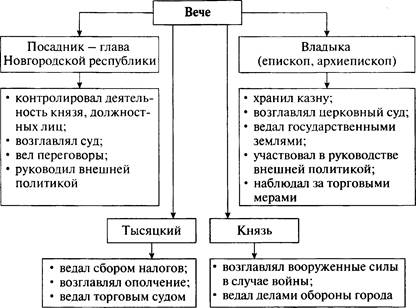

– Давайте представим политический строй Новгородской земли графически. (рисуем схему в тетради и записываем основные обязанности)

Реальная власть была у Вече и бояр. Достаточно сказать, что именно вече назначило князя, и оно же могло его изгнать. Кроме того на общегородском вече, которое функционировало в рамках боярского совета (300 золотых поясов) назначались:

-

Князь – приглашался вместе с дружиной. Его резиденция находилась за городом. Главная задача – защита новгородской земли от внешней угрозы.

-

Посадник – глава городского управления. Его задачи - наблюдение за князем, суд в городах, управление городами. В подчинении имел старост улиц города.

-

Тысяцкий – глава городской администрации и городского ополчения (помощник посадника).Занимался управлением населением.

-

Архиепископ – глава новгородской церкви. Задачи – хранение архивов и казны, ответственность за внешние связи, наблюдение за торговлей, составление и сохранность летописей. Архиепископ утверждался московским митрополитом.

Князь мог быть призван новгородцами, но мог быть и изгнан, что случалась часто. С князем заключали дар (договор), в котором указывали права и обязанности князя. Князь рассматривался только в качестве защитника от иностранных захватчиков, но не имел никакого влияния на внутреннюю политику, а также на назначение/смещение должностных лиц. Достаточно сказать, что за XI-XIV века князья в Новгороде менялись 40 раз! Поэтому можно смело говорить, что реальная власть в этом княжестве принадлежала боярству и купечеству.

Политическая самостоятельность Новгородской республики была оформлена в 1132 –1136 годах после изгнания князя Всеволода Мстиславича. После этого Новгородская земля ликвидировала власть Киева и стала фактически независимым государством с республиканской формой правления. Поэтому и принято говорить, что Новгородское государство представляло собой боярскую республику с элементами системы городского самоуправления.

-

Закрепление изученного материала.

Распечатанные задания лежат у каждого учащегося на столе. После выполнения всеми идет проверка заданий. Обмениваются листами с ответами с соседом по парте и сверяются с ответами на доске. Выставляют оценки.

Задания:

-

Выберите из предложенного

Выберите из словосочетаний те, которые характеризуют Новгородское государство

-

А) основное занятие населения – земледелие

-

Б) малое плодородие почвы и суровые климатические условия

-

В) реальная власть принадлежит боярству и купечеству

-

Г) широкое развитие промыслов: солеварение, производство железа, рыболовство, охота

-

Д) неограниченная власть князя

-

Е) активная торговля с другими государствами

-

Ж) борьба за главенство на Руси и овладение Киевом

-

З) особое государственное устройство

-

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках

Главой новгородского войска был ___________, но его власть была ______________, его приглашало _________(главный орган государственной власти города) и заключало с ним - ______- договор. Так же избирались из _______ - ______________ (городской глава, имеющий право вести дипломатические переговоры и возглавить войско); из _________ - ________________, который контролировал налоги и возглавлял народное _____________; ______________, выбираемый пожизненно и утверждаемый киевским _________________, помимо церковных дел ведал казной, эталонами мер и весов, скреплял печатью международные договоры. Оставаясь _____________ Новгород был боярской аристократической ______________.

(бояр, республикой, князь, княжеством, ополчение, купцов, ряд, тысяцкий, вече, митрополит, не наследственной, посадник, архиепископ)

-

Рефлексия.

Прием «Закончи фразу». Подчеркните слова, которые отражают ваше мнение об уроке.

| Фамилия Имя: |

-

На уроке я работал (активно /не активно) |

-

Своей работой на уроке я ( доволен / не доволен) |

-

Урок мне показался (коротким / длинным) |

-

Материал урока мне был (понятен / не понятен, интересен / не интересен) |

-

Мое настроение в течение урока (улучшилось / ухудшилось) |

-

Подведение итогов урока

Возвращаемся к нашему вопросу, который мы поставили в начале урока: «Почему Новгородское княжество называют республикой?», давайте сейчас ответим на него.

Ответы учащихся.

На отдельных карточках ученикам раздается листок с новыми терминами и датами.

Тема урока «Новгородская республика»

Князь – приглашался вместе с дружиной. Его резиденция находилась за городом. Главная задача – защита новгородской земли от внешней угрозы.

Посадник – глава городского управления. Его задачи - наблюдение за князем, суд в городах, управление городами. В подчинении имел старост улиц города.

Тысяцкий – глава городской администрации и городского ополчения (помощник посадника).Занимался управлением населением.

Архиепископ – глава новгородской церкви. Задачи – хранение архивов и казны, ответственность за внешние связи, наблюдение за торговлей, составление и сохранность летописей. Архиепископ утверждался московским митрополитом.

1136 г. – изгнание князя Всеволода Мстиславича, после чего новгородцы самостоятельно избирали себе князя.

1156 г. – самостоятельное избрание новгородское Архиепископа

1207-1209 г. – социальные движения в Новгороде против бояр

1220-1230 г. – княжение Ярослава, сына Всеволода Большое Гнездо

1236-1251 г. – княжение Александра Невского

IX. Домашнее задание.

1)для всех:

а) прочитать п. 14;

б) нарисовать рисунок на тему: «Новгородское вече».

2) по желанию:

а) написать сочинение на тему «Новгород глазами иностранного купца»;

б)индивидуальные сообщения по теме: «Культура Древней Руси»;

в) сделать презентацию по теме: «Культура Древней Руси».

-

Выставление оценок.