Почему олень живет в тундре, а сайгак в степи и пустыне?

Килганова Татьяна ученица 6 «а» класса

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»

Г. Элиста, Республика Калмыкия

Научный руководитель: учитель географии Пальцева Р.Ф.

Аннотация

Сайгак и северный олень относятся к одному отряду животных – парнокопытные, они оба обитают в сложных климатических условиях, но у них разные рацион питания и ареалы обитания.

Моя гипотеза: Шерсть сайгака и северного оленя выполняет одинаковую функцию - защитную. Имея своеобразные копыта, шерсть, выносливость, олень и сайгак могли бы обитать и в пустыне, и в тундре.

Проведя мое исследование, я хочу выяснить, что помогает животным выживать в зной, жару и в стужу (мороз). Как эти животные смогли приспособиться к жизни в сложных климатических условиях. Какие в течение времени у них выработались виды адаптаций.

Цель работы: Проведя изучение литературы и других источников информации подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Задачи:

-

Выяснить в чем уникальность организма сайгака и северного оленя.

-

Узнать особенности их адаптации

-

Проанализировать полученные знания и выяснить,,почему северный олень не может жить в пустыне, а сайгак в тундре.

Методы исследования:

-

Беседа с преподавателем, родителями

-

Изучение литературы и другой общедоступной информации по теме работы.

Оглавление

-

Среда обитания северного оленя 4 стр.

-

Среда обитания сайгака 4 стр.

-

Анатомические особенности оленя 5 стр.

-

Анатомические особенности сайгака 5 стр.

-

Биологическая адаптация оленя 8 стр.

-

Биологическая адаптация сайгака 9 стр.

-

Физиологическая адаптация оленя 10 стр.

-

Физиологическая адаптация сайгака 11 стр.

-

Поведенческая адаптация оленя 12 стр.

-

Поведенческая адаптация сайгака 13 стр.

-

Заключение 16 стр.

-

Список использованной литературы 17 стр.

Среда обитания северного оленя.

Северный олень живет в тундре. Главная черта тундры — заболоченные низменности в условиях сурового климата, высокой относительной влажности, сильных ветров и многолетней мерзлоты. Зима в тундре чрезвычайно продолжительная: может быть 8–9 зимних месяцев. Зимой средняя температура от -10 до −30 °C. Средняя температура июля в тундре составляет +5..+10 °C. Тундровая растительность состоит из многолетних низкорослых растений: мхов, лишайников, кустарников, кустарничков и небольшого числа многолетних трав которые являются кормовой базой оленей.

Среда обитания сайгака

Сайгаки обитают в степи, полупустынях и пустынях

В России сайгаки встречаются на территории Астраханской области, Республики Калмыкия, на Алтае. Это животное обитает в пустынях, полупустынях и степях, с преобладающим равнинным рельефом,

В зимнюю пору отходят в пустыни, так как там мало снега.

В летний сезон возвращаются в родные степи. Основные характерные черты пустыни: дневной зной, высокая температура; ночной холод; отсутствие воды, сухой воздух; редкая растительность.

Средняя температура +30*С, местами жара доходит до +40… +50*С в тени. Зима по сравнению с летом суровая, длится два-три месяца. Средняя зимняя температура в пустыне -12°С Воздух при отсутствии облачности днем быстро прогревается, а ночью так же быстро охлаждается. Большое значение в пустынях играют ветры. Они — жаркие, сухие, несущие пыль и песок .

Чтобы ответить на вопрос: почему олень живет в тундре, а сайгах в степи и пустыни рассмотрим их анатомические особенности.

Анатомические особенности

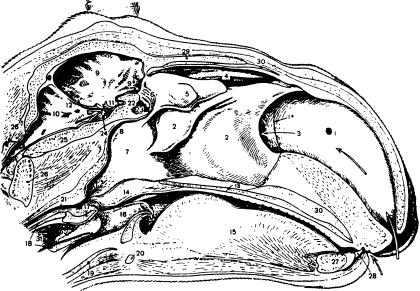

1.Строение тела оленя

1. Рост большого северного оленя составляет от 0,8 до 1,5 метра, длина тела – 2 метра при весе в 200 кг. Туловище покоится на сравнительно коротких, несколько утолщенных в суставах ногах.

-

Строение тела сайгака

Длина тела 100-145 см., высота – 55-80 см., масса от 20 до 50 кг. Сайгак имеет удлиненное туловище и тонкие, относительно короткие конечности. Общее телосложение плотное, шея тонкая и длинная. Ноги стройные, на передних ногах копыта массивные и более широкие, чем на задних. Высота животного составляет до 80 см в холке, а вес не превышает 40 кг. Строение конечностей это следствие адаптации к быстрому и прямолинейному бегу на равнинах. Дело в том, что тазобедренный сустав у сайгака функционирует по оси сгибания и разгибания, а задняя конечность может совершать только маятникообразные движения. . При этом тело бегущих сайгаков перемещается в горизонтальной плоскости без существенных вертикальных колебаний. Особенности телосложения (тяжелая голова, длинное туловище) позволяют бегать только иноходью и рысью, причем на равнинах без резких поворотов и перемещений по пересеченной местности

Компактное, плотное тело и стройные конечности позволяют развивать скорость до 80 км. в час и делать прыжки, подскакивая вертикально вверх.

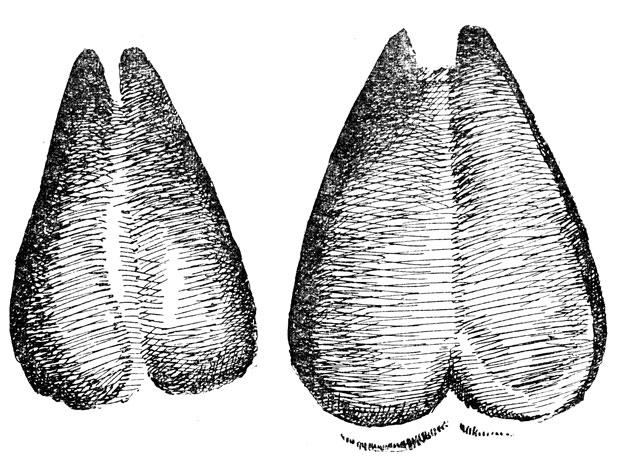

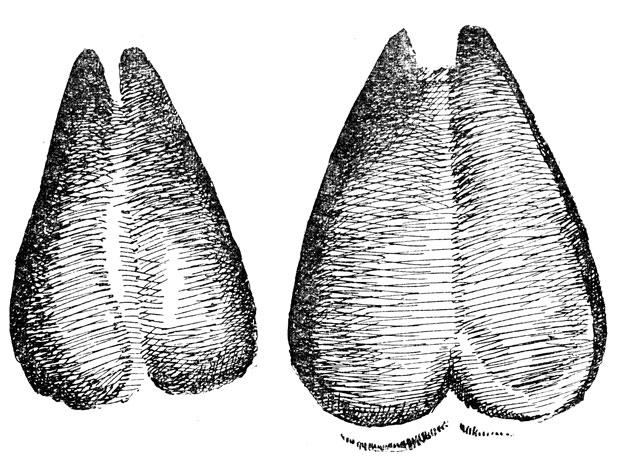

2. Копыта у оленя широкие не по росту: 15×14,5 см. При соприкосновении со снегом или топким грунтом они широко раздвигаются, увеличивая площадь опоры, а при подъеме ноги сжимаются, легко освобождаясь даже из вязкой топи. Передние ноги северного оленя имеют широкие копыта с углублением в виде ложки или совка, удобные для разгребания снега и откапывания из-под него ягеля. Во время хождения по мягкой почве или рыхлому снегу копыта раздвигаются в стороны, при этом щетка длинных волос между копытами увеличивает поверхность опоры, площадь которой дополняется сильно развитыми боковыми копытами, что способствует успешному продвижению по льду, снегу или болоту

2. Копыта у сайгака низкие, но длинные, с сильно развитыми мякишами. Копыта имеют около 6—7 см в длину и 4,5—5,5 см в ширину. При опоре копыта в большей или меньшей степени раздвигаются, так что на отпечатке всегда есть выемка.

3. Нос оленя. У северных оленей мочка носа у всех покрыта шерстью, зимой спасающей животное от обмораживания, а летом от кровососущих насекомых, столь многочисленных в тундре.

3. Необычный нос сайгака

Сайгаки имеют удивительную внешность - в особенности нос - он длинней чем у всех парнокопытных и напоминает хобот. Этот орган свисает довольно низко, перекрывая верхнюю и нижнюю губу, а также имеет большие округлые ноздри.

Такое необычное строение носа помогает сайгакам благополучно выживать в местах их обитания: зимой холодный воздух после вдоха успевает прогреться и поэтому эти животные легко переносят значительное понижение

температуры, а летом — это дополнительный фильтр, которой задерживает пыль и не дает ей попасть в легкие. Летом, когда температура воздуха в степи поднимается до 40° и выше, нос сайгака играет роль своеобразного холодильника, где кровь охлаждается и только потом поступает в мозг.

Наличие подвижного "носа" с большими ноздрями обеспечивает высокую пропускную способность потока воздуха, поступающего в легкие. Подвижность "носа" дает возможность наиболее оптимально располагать ноздри по отношению к встречному потоку воздуха, что очень важно при скоростном беге на длинные дистанции.

Наличие таких особенностей дыхательной системы, как древнего признака, может рассматриваться не только в качестве адаптации к существованию в аридных зонах, но и может быть увязано с гипотезой "северного" происхождения сайгака и его предков в суровых условиях арктических тундр.

Кроме того, с помощью носа-хобота во время брачного периода сайгаки самцы издают особые звуки, призванные запугать соперника и привлечь внимание самок. В некоторых случаях голосового превосходства оказывается достаточно, и мужским особям не приходится пускать в дело свое оружие – рога.

4. Шкура оленя буквально невесома по сравнению с любой шкурой зверя таких же размеров. Ее волосы, упругие и плотные, имеют сердцевину из клеток, заполненных воздухом. Зимой шкура спасает оленя в метель и стужу, а летом отлично подлаживает на плаву при переправах через широкие реки. Правда, волосы эти легко рвутся и ломаются. Но и это их качество оказывается спасительным для оленя при нападении волка, рыси и росомахи, когда хищник, ухватив жертву, частенько остается с носом. Линька у северного оленя бывает раз в году и длится очень долго: с марта по август месяц.

При линьке летняя шерсть, которая длиной всего около 1 см, уступает место зимней шерсти, которая достаточно длинная и густая. Из-за строения этой шерсти животное не только может великолепно переносить низкие температуры, но является чудесным пловцом

4. Шкура сайгака.Короткий и довольно редкий летний мех сайгака имеет желтовато-рыжую окраску, более темную по бокам и спине. Длина меха достигает 2 см. На животе цвет шерсти менее интенсивный. Нижняя часть туловища, шея, а также внутренняя часть ног имеют белый цвет. С наступлением холодов сайгаки покрываются плотной, густой шерстью с серовато-белесым оттенком, длиной до 7 см и более. Внутри волоса имеются воздушные полости. Благодаря этим особенностям стадо сайгаков, лежащее на снежном насте, выглядит практически незаметным для естественных врагов. Смена мехового покрова, линька сайгака, происходит в весенний и осенний периоды.

5. Рога у северных оленей растут не только у самцов, но и у самок.

форма их ветвистых уплощенных рогов. Характерно, что обычно один из нижних отростков рогов асимметричен и направлен так, что предохраняет глаза от повреждения.

Осенью рога самцов служат турнирным оружием в схватках за право участвовать в продолжении рода. К началу зимы бойцы теряют это украшение, самки же носят его до весны. Рога служат им не только для спасения от хищников, но и для защиты добытого из-под снега корма от ленивых и агрессивных соседей.

соседей

5. Рога сайгака. По своей форме рога сайгака напоминают изогнутую лиру и растут на голове практически вертикально. В среднем длина рогов сайгака достигает 25-30 см, причем на две трети, начиная от головы, они покрыты горизонтальными кольцеобразными валиками. Цвет рогов бледно-рыжий., рога сайгака начинают почти сразу после рождения теленка. Самки сайгаков безрогие.

Таким образом, сравнив анатомические особенности оленя и сайгака, можно сделать частичный вывод о том, что их организм адаптирован именно к тем условиям, в которых они живут, хотя в их адаптации есть и сходства.

Так например, шкура оленя и шкура сайгака выполняет защитную функцию и у того и другого животного, предохраняя их прежде всего от мороза. Но шерсть оленя повышает свои теплоизолирующие свойства только зимой, а в степи и пустыне летом изнуряющий зной, который переносить оленю было бы чрезвычайно трудно.

У северного оленя копыта крупнее, чем у сайгака и больше раздвигаются, увеличивая площадь опоры. Они легко передвигаются по рыхлому снегу, льду, болотистой местности. Для сайгака критическая толщина снега 25-30 см. Он не может передвигаться по льду.

Его быстрый бег иноходью возможен только по ровной , плотной местности.

Рассмотрим другие, кроме анатомических, виды адаптаций оленя и сайгака и соотнесем их с поставленным проблемным вопросом нашей работы: «Почему олень живет в тундре, а сайгак в степи и пустыне?»

-

Биологические адаптации оленя

Благодаря отсутствию потовых желез на большей части поверхности кожи, олень плохо защищен от воздействия высоких температур воздуха. Повышение температуры воздуха (15-20 градусов и выше) сопровождается увеличением потребления кислорода. Начинается физическая терморегуляция учащением дыхания. Если при нормальных условиях олень делает 8-14 дыхательных движений в минуту, то в жаркую погоду дыхание учащается до 60-100.

Следует отметить как характерную особенность северных оленей поддержание высокого уровня гемоглобина в крови в течение зимнего периода. На 100 кг живого веса у оленя приходится 1,5 кг гемоглобина, против 0,6-1,2 кг у других животных, а объём крови достигает 11% живого веса. Такие высокие показатели надо рассматривать как приспособление, обеспечивающее необходимый уровень жизненных процессов в суровых ус ловиях севера.

На зиму волосы на теле северного оленя к концам утолщаются, так что под ними образуется воздушный слой, препятствующий потере тепла. Кроме того, в шерсти увеличивается количество белых волос (с воздухом в середине), отчего олень как бы седеет. Такая шерсть задерживает излучение тепла в окружающее пространство и согревает тело. Густые волоски покрывают у северного оленя даже носовое зеркало, нежная кожа которого оказывается защищенной от охлаждения в условиях зимнего питания.

Биологическая адаптация сайгака

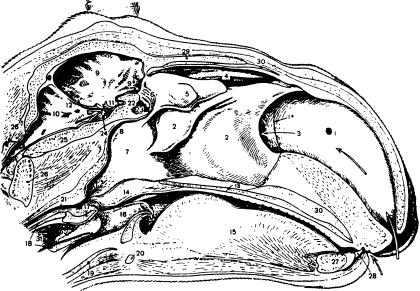

Сайгаки несут черты адаптации к обитанию в зонах с континентальным климатом, К числу таких относятся особенности строения органов дыхания, У сайгаков очень своеобразная высоко адаптированная дыхательная система. Бронхиальная мускулатура у сайгаков развита более сильно, чем у джейранов, проживающих в сходных климатических условиях. Альвеолы — пузырьковидные образования в лёгких, оплетённые сетью кровеносных капилляров через которые происходит газообмен удлиненные и разветвленные, что повышает дыхательную емкость легких и обеспечивает равномерное распределения воздуха в легких. Высокая подвижность огромного носового преддверия - эластичного хобота, без каких либо костных или хрящевых структур, а также хорошо развитая сеть кровеносных сосудов и наличие специальных желез, выделяющих слизь на внутренних стенках полостей преддверия, обеспечивает очистку, согревание и увлажнение воздуха, поступающего в более глубокие отделы дыхательной системы - в бронхи и легкие. На бегу, животные держат голову опущенной вниз, и за счет этого их бег более экономичен и сайгаки меньше затрачивают мышечной энергии.

Сайгаки обладают плохим зрением, но зато у них отменный слух и обоняние. Они замечают все опасные звуки на достаточно обширных расстояниях. Известно, что сайгаки очень осторожны и близко к себе никого не подпускают, а благодаря отличному обонянию чувствуют любые, даже еле ощущаемые запахи, в том числе малейшие запахи свежей травы и прошедшего дождя

Видимо, с помощью такого "носа" звери могут также улавливать потоки влажного воздуха, приносимого ветром из районов, где выпадали дожди, и быстро перемещаться в эти местности. Сайгаки совершают огромные переходы и таким образом добывают воду для поддержания температуры тела.

С помощью носа-хобота самцы извлекают необычные звуки, которые отпугивают соперников и привлекают внимание самок.

Физиологические адаптации оленя

Северные олени, как и другие виды, животные растениеядные. Они широко используют в пищу все, что дарит природа. Основным питанием этого представителя фауны является ягель, который ошибочно считают мхом (на самом деле, это лишайник). Углеводы этого растения северным оленем усваиваются на 90%, а вот другие животные могут усваивать его не полностью. Но из-за того, ч то в ягеле недостаточно витаминов, олени пополняют свой рацион ягодами, грибами, различной травой.

В зимнее время олени в тундре добывают в основном ягель из-под снега. А в таежных условиях собирают лишайники, растущие на стволах деревьев. Эта пища богата углеводами и белками, но почти не содержит солей, микроэлементов и витаминов, которыми олени запасаются в теплое время года, накапливая их в тканях тела и в жировых отложениях. К весне эти запасы истощаются. Сохранившийся до этого времени жир уже не содержит этих животворных веществ, а олени начинают испытывать солевой, витаминный и микроэлементный голод. В это время они с жадностью набрасываются на молодую листву ивы и карликовой березы, пьют соленую воду на морском побережье, при случае поедают птичьи яйца, птенцов и леммингов.

Физиологическая адаптация сайгака

Для быстрого бега нужна и энергия, поэтому сайгаки хорошо питаются.

Сайгаки являются растительноядными животными, в их рацион входит более 100 различных растений. Ежедневная потребность в зеленой массе составляет от 3 до 6 кг на одну особь. В зависимости от места обитания и времени года их питание сильно меняется.

Для сайгаков характерна смена кормов по сезонам года которая идет следующим образом:

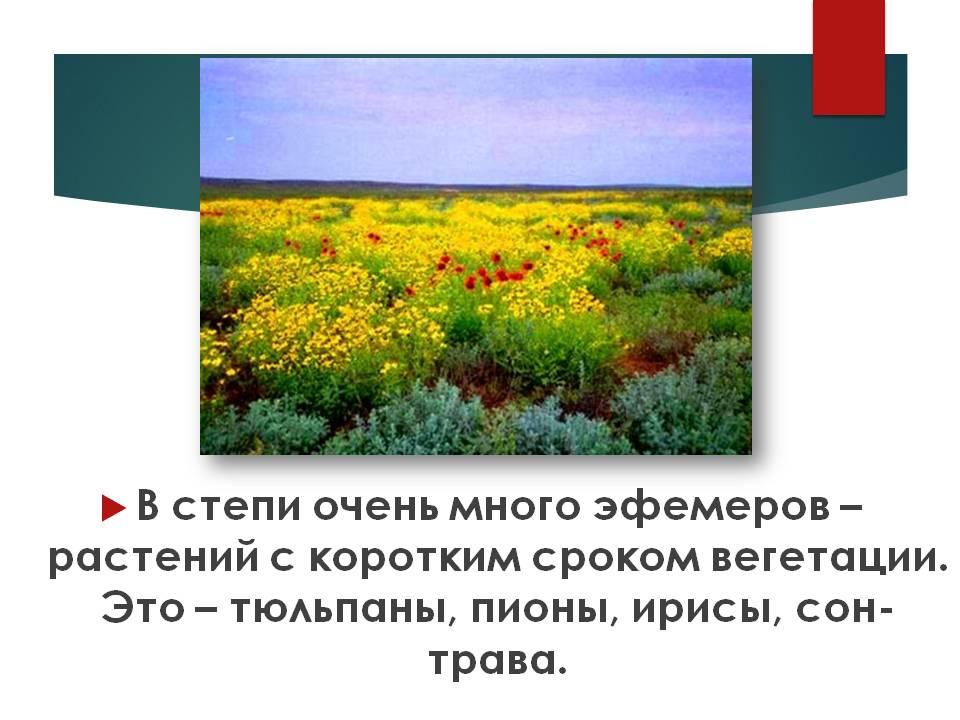

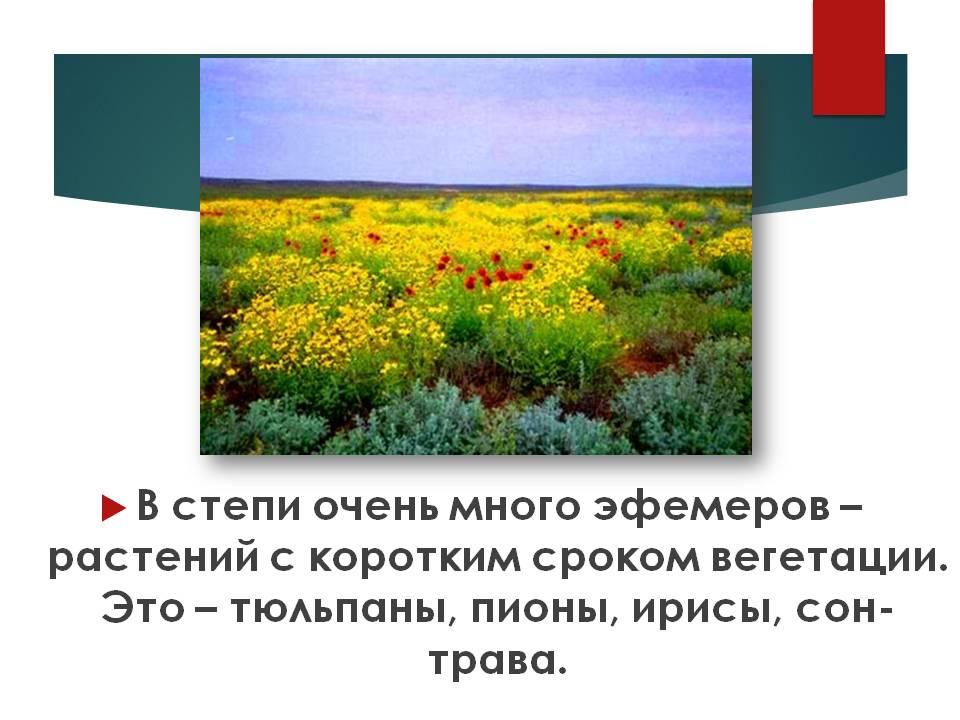

весной основу питания сайги составляют злаки; на втором месте стоят эфемеры, на третьем — разнотравье; небольшое значение имеют кустарники и полукустарники, представленные солянками, прутняком, полынями и эфедрой. Весной цветы и травы содержат в себе большое количество влаги, поэтому животные удовлетворяют свою потребность в воде благодаря поеданию полевых цветов (ирисов и тюльпанов),

Летом господствующим кормом является разнотравье, злаки оказываются на втором месте, резко возрастает значение прутняка и полыней, в списке кормов появляются сочные солянки, но исчезают эфемеры.

Осенью, когда питательная ценность злаков низкая, сайгаки поедают прутняк и сочные солянки, которые занимают первое место, большое значение имеет также эфедра; снижается роль злаков и особенно разнотравья, но в числе кормов появляются лишайники.

прутняк

Зимой еще больше возрастает роль прутняка, солянок и лишайников, но снижается значение злаков и полыней.

Во время снежных буранов, забиваясь в заросли прибрежной растительности и голодая, сайгаки едят тростник, рогоз и другие грубые корма. В песчаных барханах они в это время поедают крупные злаки (Elymus) и кустарники, как-то: терескен, тамарикс, лох и др. Однако все эти корма вынужденные и не могут обеспечить животных полноценной пищей.

По сезонам года разнится и водный режим

Весной сайгаки вполне довольствуются влагой, содержащейся в сочных травах и, как правило, водоемы не посещают, Влажность злаков в весенний период составляет около 65—75%, а эфемеров—90%, т. е. основные кормовые растения полностью удовлетворяют потребность животных в воде.

Летом, когда содержание влаги в растениях резко падает, сайгаки выборочно используют наиболее сочные растения. Переход на питание разнотравьем, а позже сочными солянками и прутняком, определяется не столько питательностью этих растений, сколько их сочностью. Летние кочевки сайгаков определяются, в значительной мере, поисками пастбищ с наиболее сочными кормами.

В засушливые годы, когда степь выгорает, и сочные корма исчезают совсем, сайгаки концентрируются у водоемов, и водопои для них становятся обязательными

При благоприятных условиях животные посещают водоем ежедневно или два раза в день— утром и вечером. В тех случаях, когда водоемы далеко, сайгаки, видимо, могут обходиться без воды несколько дней. Пресная вода всегда предпочитается соленой, но, в крайнем случае, животные могут пить и горько-соленую воду. В неволе сайгаки выпивают по 2—4 литра воды ежедневно. Наибольшую нужду в воде испытывают кормящие самки. Во время водопоя сайгаки обычно заходят в воду иногда по самое брюхо и пьют 3—5 минут,

4. Поведенческие адаптации оленя

1) Жизнь северного оленя немыслима вне стада, которое в условиях тундры не должно быть менее трехсот голов, а в ряде случаев достигает полутора тысяч и более. Более крепкие и опытные животные лидируют в стаде, прокладывая путь в снегах и облегчая добывание корма слабым. Они же — хранители коллективной памяти стада о путях сезонных кочевок протяженностью в сотни километров. Преследуемый хищниками олень ищет спасения в стаде, где враг просто теряется в круговерти мечущихся тел и копыт. В буран живое тепло сородичей спасает оленей от леденящей стужи. Замерзающий олень спасается в середине стада, согревшиеся и проголодавшиеся постепенно перемещаются на его края. А в летнюю пору в глубине стада олени ищут спасения от гнуса и комаров, которые доводят животных до исступления и способны обескровить одиночное животное и даже малочисленное стадо. А в большом стаде массы паразитов оседают в основном на четырех-пяти рядах животных, пасущихся по краям стада, а находящиеся ближе к центру пребывают в относительном покое. Движимые то бедой, то аппетитом животные сменяют друг друга в центре и по краям стада, сохраняя свою жизнь и сообщество в целом.

2) Осень - брачная пора в жизни северного оленя. Гривастые рогачи затевают турнирные сражения, стремясь завоевать гаремы из 10—15 невест-оленух. Но бои соперников проходят без смертоубийства, впрочем, соперничество зачастую завершается и без драки. Развитие рогов, рост, голос и запах противников позволяют без боя определить неравенство сил, так что слабейший зачастую покидает ристалище, не дожидаясь трепки.

Победитель остается владыкой гарема, но ненадолго. Брачные хлопоты, притязания соперников и кокетство невест не оставляют времени для еды и отдыха. Не более недели рогатый донжуан остается владыкой гарема. Затем его сменяет другой. Так на протяжении свадебного периода оленухи, приходящие в брачное состояние не одновременно, имеют резерв мощных женихов. В результате получается потомство, наследующее лучшие качества родителей, а в стаде исключается вырождение в результате родственного размножения.

3) Северные олени - молчаливые существа, но, в первые часы после родов, мать и детеныш бывают очень «разговорчивы». За это время они должны крепко запомнить голоса и запах друг друга, чтобы потом не потеряться в сутолоке многочисленного стада, где они будут издалека узнавать друг друга но голосам, а при сближении и по запаху, запечатленному при первом знакомстве.

4) Стада оленей находятся все время в пути. Весной они устремляются на Север к морскому побережью, где утоляют солевой голод и находят спасение от докучливых насекомых на обдуваемых ветрами открытых просторах. На этом пути они движутся вместе с весной в таком режиме, чтобы все время пастись на свежей распускающейся зелени, восполняя дефицит животворных веществ, недоступных в зимнее время.

Поведенческие адаптации сайгаков

Сайгак – достаточно древнее животное. Они очень хорошо приспособились к нелегкой жизни в суровых условиях, где мало воды, зимой дует холодный ветер, а летом солнце печет так, что выгорает трава и негде спрятаться в степи от палящего зноя. Сайгаки доживают до возраста девяти лет. Самцы живут гораздо меньше, обычно, не более четырех.

1. Сайгаки ведут кочевой образ жизни Осенью, с наступлением зимы, и особенно - с выпадением снега - сайгаки постепенно перемещаются из степей на юг - где снега нет, или - по крайней мере - его значительно меньше. Летом, когда на юге травы выгорают и пересыхают водоемы, сайгаки двигаются на север. В мигрирующих стадах могут собираться тысячи, десятки тысяч животных, двигающихся сплошным потоком. Сайгаки необычайно выносливы. В поисках еды проходят огромные расстояния без отдыха.

2. Сайгаки имеет своеобразный способ передвижения.

Сайгаки привязаны к равнинным местам с каменистой или глинистой почвой, что связано с его бегом иноходью. Они попеременно переставляются обе правые и обе левые ноги, тело движется горизонтально, не поднимаясь и не опускаясь, позволяет сайгаку развивать скорость до 75 километров в час на дистанции в сотни метров и даже несколько километров пробегать на скорости 50−60 километров в час.

При передвижении таким способом животное не может перепрыгнуть даже небольшую по ширине канаву.

Сайгаки не любят вскопанной почвы, и барханы, по которым им трудно передвигаться.

Во время опасности скорость сайгака может достигать 80 км/ч, а при переходах иноходью на длинные дистанции стадо напоминает поезд, мчащийся по степи со скоростью около 60 км/ч. Сайгаки умеют плавать, в процессе миграций, без особых трудностей они могут пересечь даже глубокий водоем или реку.

На бегу сайгаки держат голову низко, и бегущие животные (особенно в больших стадах в сухой период года) движутся в сплошном облаке пыли, а зимой в снежном облаке

При появлении опасности сайгаки ускоряют бег, и в это время отдельные животные делают на ходу высокие "смотровые" прыжки. При этом их туловище принимает почти вертикальное положение, звери как бы осматриваются, нет ли на их пути какой-либо опасности. Существует мнение, что такие прыжки служат сигналом предупреждения об опасности для других членов стада.

3. . Сайгак – животное, которое держится в стаде. Сайгак — типичное стадное животное. Обычно образует стада по нескольку десятков (наиболее часто 10—50) или сотен голов. Иногда скапливается более тысячи особей вместе, но и в этом случае сайгаки держатся отдельными табунками.

4. Сайгак дневное животное, проявляет активность в дневное время суток. Ночью он отдыхает. Летом пасется с утра до вечера, делая перерыв через каждые 3-4 часа. Ложась, вытаптывает копытами небольшую лежку. Когда лежит, морду иногда засовывает между подогнутых под себя ног или утыкает в землю, по-видимому, в целях защиты широких носовых отверстий от насекомых. Подолгу на одном месте не лежит, через каждые 40—50 минут встает, возможно, в связи с перегреванием, и, походив минут десять, ложится на новом месте снова. Зимой пасутся весь короткий день, лишь изредка ложатся.

5.Осень- брачная пора в жизни сайгака

Гон приходится на конец ноября — конец декабря.

Сайгаки полигамные животные. Полигамия самцов - обеспечивает наравне с высокой плодовитостью и ранним наступлением зрелости самок быстрое нарастание численности. Самцы становятся половозрелыми после 1,5 лет жизни, а самки намного раньше – к 8-9 месяцу. Во время миграции самцы создают гаремы из самок. В каждом может находиться от 5 до 18 и более самок. Самцы защищают свои гаремы от других членов стада. В период гона (брачный период) животное издаёт уникальные звуки, которыми пытается завлечь самку и напугать своих соперников. В некоторых случаях голосового превосходства оказывается достаточно, и мужским особям не приходится пускать в дело свое оружие – рога. Если это не помогает, приходится сражаться рогами, которые растут вверх ото лба на 20-30 см.Часто между двумя самцами случаются жестокие схватки, бросаясь друг на друга, они сталкиваются лбами и рогами, пока один из соперников не останется лежать поверженным.

Беременность у степной антилопы продолжается 5 месяцев. В мае беременные самки оставляют стадо, направляясь далеко в степь, подальше от водоемов. Тем самым они защищают будущее потомство от хищников, которые собираются у воды на водопой. Рожает самка прямо на земле. Обычно появляется 1-2 малыша. Новорожденный детеныш весит примерно 3,6 кг. Буквально через неделю они резво бегают, а через месяц уже и сами начинают щипать травку.

Врагов у сайгака мало. Естественными врагами являются степные волки, а также орлы, хорьки и лисицы, которые охотятся на детенышей антилоп.

Заключение

Учитывая изложенное выше, я думаю, что моя гипотеза имеет право на существование, но лишь отчасти, поскольку и олень и сайгак обитают в разных природных зонах, они по-разному адаптировались к природным условиям этих зон. Однако, они имеют и схожие адаптации, так например,:

- и олень, и сайгак могут хорошо переносить морозы, имея шерсть, которая обновляется в зависимости от сезона года и к зиме становится гуще и толще.

-рога оленей и сайгаков – это оружие в схватке с соперником во время гона.

- и олень, и сайгак стадные животные, что помогает им согреваться зимой, меняя позиции в табуне, и спасаться от врагов.

- и олень, и сайгак мигрирующие животные.

- и олень, и сайгак полигамные животные, что положительно сказывается на воспроизводстве их численности в суровых природных условиях.

Таким образом, исходя из выше перечисленного, и олень, и сайгак могли бы обитать и в тундре и в пустыне. Однако, олень, скорее всего в пустыне не продержится и нескольких дней. У оленя в естественных условиях вода всегда « под рукой» - снег, а в пустыне воды почти всегда воды нет. Крупное массивное тело оленя не приспособлено к такому быстрому бегу, как у сайгака. Сайгак, имея особенности строения копыт, которые у него меньше, а, следовательно, и площадь опоры меньше, не смог бы передвигаться по глубокому снегу и льду. Кроме того, шерсть оленя повышает свои теплоизолирующие свойства только зимой, а в пустыне, как правило, летом и днем изнуряющая жара, а зимой и ночью холод. Сайгак, благодаря своей шерсти, способен перенести холод, но он совершенно не приспособлен находить пропитание в снежных пустынях – арктических тундрах. А продержаться всю полярную зиму без еды он не сможет. Да и рацион питания у этих животных резко отличается. Питание, которое пригодно для сайгака не может быть пригодно для оленя.

На основании этого я делаю вывод о несостоятельности моей гипотезы.

Список использованной литературы:

1. Алексеев С. П. и др. Что такое? Кто такой? - М.: Педагогика – Пресс,1995 с. С. 328

2.Дмитриев Ю. Д. Соседи по планете: Млекопитающие. М.: Дет. лит., 1981г.,Глава «Олени»

3.Канин А. И. спроси меня – и я отвечу. Энциклопедия для маленьких, Т.- Полина, 1994, с. 48

Интернет – ресурсы:

1. http://mirslovarei.com/content_naukteh/pustynja-7380.html - научно-технический энциклопедический словарь;

2. ru.wikipedia.org›Верблюд – Википедия;

3. http://camelus.info/verbljuzhja-sherst.htm;

4. http://clubs.ya.ru/4611686018427441134/replies.xml?item_no=45;

5. http://www.outdoors.ru/desert/desert16.php;

6. http://megaznanie.ru/index.php/animalworld/animalsrussia/5527-2010-12-04-18-26-52.html;

17