Джалилова И.В.,

учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 4 с.Кочубеевское Ставропольского края

Мастер-класс

Подготовка обучающихся

к написанию сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ

с использованием речевых клише

Считаю: чтобы учащиеся добились успеха на экзамене, нужна работа всего коллектива школы в целом. Сюда, на мой взгляд, входят:

слаженная система уроков русского языка и серьёзная подготовка по этому предмету;

качественное проведение уроков литературы, литературного краеведения, обществознания, истории, МХК;

серьезная работа по подготовке к итоговому сочинению в 11 классе;

хорошая организация научно-исследовательской и проектной деятельности по предмету;

активное участие ребят в творческих конкурсах и олимпиадах;

правильная, целенаправленная организация воспитательной работы в школе (взаимодействие с семьёй, социумом, классные часы, самоуправление в школе, высокая эффективность акций, вечеров, собраний - всех проводимых школьных мероприятий, дополнительное образование и т.д…);

продуманная система мониторинга знаний учащихся по предмету.

Чем лучше в школе будет реализована вся эта программа, тем выше будет уровень сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Остановимся на первом пункте и раскроем основные моменты, связанные с системой подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку.

Не секрет, что на ЕГЭ по русскому языку даже отличники выполняют правильно (в среднем) 85-95 % заданий, не добирают 2-5 баллов до 100 баллов. Почему?

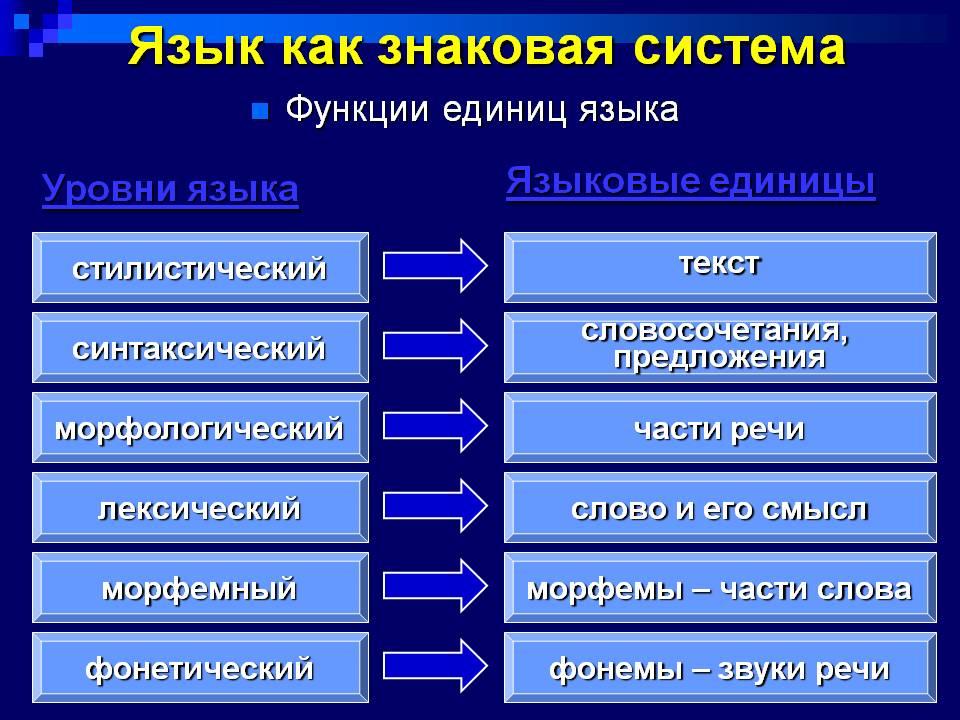

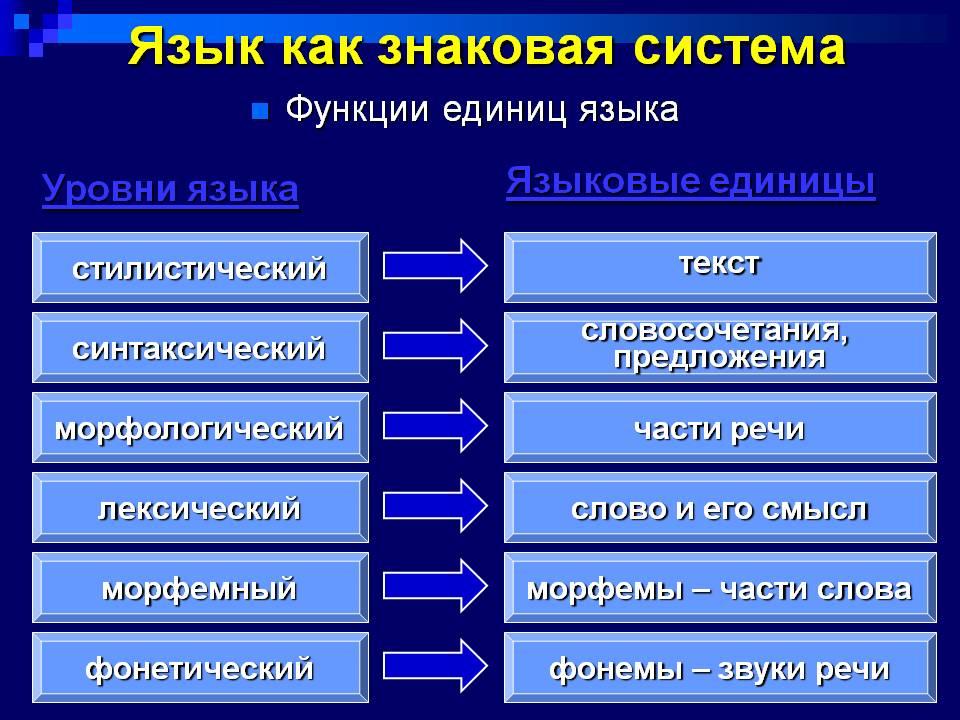

Основная проблема, с которой сталкиваются учащиеся, на мой взгляд, заключается в том, что традиционно в школьном обучении делается упор на изучении правил орфографии и пунктуации. Упускаются другие нормативные аспекты русского языка и изучение системы языка в целом. Этому уделяю особое внимание. Так как только при условии понимания языка системы, все составляющие которой тесно взаимосвязаны, учащиеся могут успешно осваивать программный материал.

Существуют и другие проблемы, которые влияют на качество выполнения заданий:

Отсутствие навыков решения заданий первой части КИМа. Пробный ЕГЭ проблему не решает;

Ошибочное понимание формулировок вопроса к заданиям ЕГЭ;

Технические ошибки при заполнении бланков ЕГЭ;

При подготовке к ЕГЭ не учитываются структурные особенности КИМ'ов;

Неправильное распределение времени на выполнение заданий. (Сочинение пишется в дефиците времени и без учета критериев проверки)

Можно ли исправить ситуацию? Можно и нужно это сделать

Считаю, что существенными факторами успеха на Едином государственном экзамене являются:

1. обеспечение качественного преподавания на протяжении всех лет обучения ребенка в школе,

2. специальная системная подготовка к ЕГЭ.

Подготовка к экзамену, по моему мнению, должна начинаться уже в 5 классе, когда учащиеся на уроках знакомятся с первыми орфограммами и пунктограммами, работают над развитием своей речи, культурой общения. Успех ученика на экзамене напрямую зависит от того, насколько компетентен в предмете учитель, насколько он эрудирован, начитан, современен.

Назову общие принципы работы при подготовке к ЕГЭ по русскому языку:

- чтобы результаты были успешными, работа должна вестись в системе и начинаться как можно раньше. Большое внимание следует уделять формированию орфографических и пунктуационных навыков (5-9 классы).

Кропотливая каждодневная работа на уроках и даже после них приучает детей к качественному выполнению заданий. Из опыта могу сказать, что у пятиклассников навык распознавания орфограмм развит недостаточно либо не развит вообще. Поэтому одна из первых задач – учить распознавать части речи, научить видеть орфограммы, знать их «в лицо». Этого я добиваюсь, приучая детей работать графически даже там, где нет пропуска букв, а орфограмма есть. Эту же работу разрешаю выполнять и при письме контрольных диктантов. Следует отметить, что такая методика работы увлекает детей, работают они с желанием: становятся то исследователями, то открывателями, то учителями. При этом есть еще одно условие: обязательное проговаривание правила, подчеркивание буквы-орфограммы. Аналогично работаем и при анализе предложений. Постепенно работа в таком формате становится привычной практически для всех.

- при изучении правил орфографии и пунктуации необходимо нацелить детей, мотивировать их на внимательное и глубокое изучение материала, т.е. сделать акцент на то, что этот материал встретится в КИМах ЕГЭ

Начиная с 5 класса, каждый мой ученик заводит тетрадь для опорных конспектов, в которую до 11 класса включительно собирает с помощью учителя весь теоретический материал, необходимый для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в виде схем, таблиц, алгоритмов, моделей, блоков, правил. На этой стадии подготовки к экзамену я использую методику структурирования учебного материала. Она ориентирована на укрупнение дидактической единицы учебной информации, сведения ее к единым логическим и дидактическим основаниям. В результате логической обработки материала и установления последовательности его изучения создаются благоприятные условия для формирования у учащихся обобщенных знаний, позволяющих успешно готовиться к выполнению первой части в системе подготовки к ЕГЭ. (Справочники)

- организация систематического повторения пройденного

Считаю, что при проектировании уроков русского языка важна преемственность, основывающаяся на комплексном изучении языка, которое предполагает системное повторение материала на каждом уроке, т.е., кроме изучения нового материала, попутно повторяются другие темы. Опыт работы показывает, что такое повторение должно быть основано на анализе ошибок, допущенных во входящем диагностическом тесте или диктанте и далее в последующих контрольных работах, текущих работах, выполненных самостоятельно.

- каждый урок (по возможности) вести работу по орфоэпии, лексике.

Использую карточки, созданные для каждого класса, презентации. Обычно это происходит так: на уроке коллективно решаем одну из карточек, в которой 10-15 слов, вслух проговариваем, ставим ударения, а через пару-тройку уроков каждый ученик самостоятельно выполняет данную карточку. За год отдельные учащиеся прорешивают одну и ту же карточку по много раз. В кабинете каждый год обновляется стенд, освещающий трудные вопросы ЕГЭ, региональных экзаменов по русскому языку, орфоэпический минимум имеется на стенде. Работе по лексике способствуют словари, имеющиеся в классе и в школьной библиотеке.

-для отработки навыков выполнения заданий первой части КИМа очень полезно уже в основном звене при проверке усвоения материала включать тестовые задания, в которых формулировка вопроса приближена к ЕГЭ (Сборники тестов «КИМ. Русский язык. Сост. Н.В. Егорова» для 5-11 кл., «Тестовые задания по русскому языку» для 5-11 кл, А.Б. Малюшкин, Тематические тесты в формате ЕГЭ, Школа 2100, банк тестов в кабинете русского языка)

Тестовые формы контроля с 5-го класса. Кстати, не все дети умеют решать тесты, нужно помочь им овладеть техникой работы с тестами, постепенно готовя к формату ЕГЭ. Регулярно проводимое тематическое тестирование позволяет быстро установить обратную связь, определить пробелы в подготовке учащихся по каждой теме курса и оперативно реагировать на них. Как итоговый и промежуточный контроль тестирование обеспечивает такие качества результатов проверки, как надежность и объективность. Использую материалы, аналогичные материалам ЕГЭ, составленные в соответствии с Программой общеобразовательных учреждений по русскому языку и учитывающие возрастные особенности учащихся. Использование КИМов позволяет начать системную подготовку к ЕГЭ уже с 5 класса.

- в уроки необходимо вводить комплексный анализ текста, который помогает построить урок в формате ЕГЭ. («Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. Малюшкин А.Б.» для 5-11 кл)

Комплексный анализ текста помогает исследовать текст с разных сторон. От класса к классу объемы исследования текста увеличиваются, формируются навыки анализа текста, повторяются темы всех разделов лингвистики, оттачиваются умения в создании письменных высказываний учащихся.

На помощь приходят уроки литературы, где художественные тексты, их фрагменты становятся предметом размышлений для учащихся. Планирую много письменных работ по литературе: письменный ответ на вопрос, размышление, пересказ небольшого фрагмента, сочинение. Дети привыкают к такому режиму работы. Таким образом, на уроках литературы мы тоже много пишем. Умение интерпретации, анализа текста необходимо как на ЕГЭ по русскому языку и литературе, так и при выполнении олимпиадных заданий.

- при подготовке к написанию сочинения (задание 26) тоже необходима системность в работе:

- с 5-6 класса необходимо учить детей определять проблему каждого изучаемого произведения, авторскую позицию;

- учить составлять свой банк аргументов (определение проблем, поднятых автором в тексте изучаемых произведений, записывается в отдельную тетрадь);

-учить вести читательский дневник (начинать вести читательский дневник следует уже с пятого класса, записывая туда всё прочитанное как по курсу школьной программы, так и сверх неё). Это способствует формированию читательского опыта учащихся, является подспорьем при выборе аргументов в сочинении;

- вести поэтапную работу при подготовке к написанию сочинения-рассуждения. (Сочинения по литературе в 5-6 классах с использованием речевых клише по образцу задания 26 ЕГЭ по русскому языку. Тетради уч-ся)

- проектировать уроки с учетом принципов дифференциации и индивидуализации обучения.

В каждом классе есть несколько групп детей с разной мотивацией к обучению. Конечно, этот фактор я учитываю при проектировании урока. Мотивированные на учение дети, как правило, работают самостоятельно (самостоятельное изучение темы, карточки по теме, сообщение, работа со словарем и др.) или выступают в роли консультантов, помощников. Олимпиадное задание в русле определенной темы – обязательное домашнее задание для сильных учащихся, для всех остальных – по желанию.

- организация контроля (со стороны учителя), самоконтроля (со стороны учащегося)

Грамотная организация контроля приучает школьников к дисциплине, к тому, что нужно учить, к требованиям по предмету. Кроме этого, ученик видит результаты своего труда, оценивает уровень своих знаний. Учитель обязан систематически проверять рабочие тетради, выполненные учеником карточки, творческие работы и т.д. (Диагностические карты)

Таким образом, к десятому классу учащиеся подходят уже со знанием структуры ЕГЭ, содержания заданий, умеют выполнять задания первой части КИМа. В 10-11 классе остается текущее повторение, практическая отработка полученных умений и навыков и тщательная подготовка к сочинению.

Работу по подготовке к итоговой аттестации в 10-11 классах

провожу поэтапно.

1 этап – информационный.

Включает в себя

- знакомство со структурой работы, демоверсией, кодификатором, спецификацией;

- знакомство с формой проведения ЕГЭ, его целями и задачами;

- ознакомление учащихся с бланками, правилами их заполнения, КИМами;

- Ознакомление учащихся с критериями оценивания работы;

- ознакомление со справочниками, словарями, пособиями, которые могут помочь учащимся при самостоятельной подготовке к ЕГЭ, рекомендация школьникам Internet-ресурсов, которыми можно воспользоваться. (В папках);

- работа с родителями. Знакомлю с экзаменом не только детей, но обязательно и родителей на родительских собраниях, показываю и варианты заданий, и бланки, на которых выполняются тесты, рассказываю обо всех особенностях процедуры экзамена.

2 этап – диагностический

В 10 классе, в сентябре проводится диагностический тест за курс 5-9 классов, который позволяет выявить проблемы в области орфографии, пунктуации, теории языка. Диагностическая работа проводится и для самих детей, чтобы они узнали пробелы в своих знаниях и пришли к выводу о необходимости серьезной подготовки к ЕГЭ не только на уроке, но и в самостоятельной домашней работе. Все результаты работ сохраняются. (Диагностическая карта)

3 этап – обеспечение КИМами

Условием реализации следующего этапа является обеспечение всех учащихся контрольно-измерительными материалами. В начале учебного года организованно приобретаем сборники тестовых заданий на каждого ученика. Все учащиеся обеспечены сборниками «ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько (ЕГЭ. ФИПИ – школе). (Сборник)

4 этап – формирование банка знаний

Вспоминаем и восстанавливаем, систематизируем необходимые теоретические знания с помощью лекций, презентаций, семинаров. Считаю, что целесообразнее ученикам самим находить и повторять материал по определенной теме или блоку. Тетрадях по подготовке к ЕГЭ составляем опорные конспекты, алгоритмы решения каждого задания. Используем справочники, которые ведутся с 5 класса. (Тетради с теорией, опорные таблицы)

5 этап – организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа учащихся более эффективна, чем, скажем, лекция учителя. Поэтому при повторении той или иной темы я предлагаю сведения, где можно найти нужный материал (в каком учебнике; какой параграф; где можно прочитать дополнительную информацию по предложенной теме). Ребята самостоятельно стараются представить тему, создавая тематическую тетрадь.

Задание ЕГЭ 26 –

написание сочинения-рассуждения по предложенному тексту

Рассуждение — такой тип текста (тип речи), в котором содержится доказательство, объяснение какой-либо мысли. Рассуждение отличается особым строением и чёткой формой. В нём используется не сюжетный, а логический способ построения. Текст-рассуждение распадается на три части. Первая часть (тезис) содержит какую-либо мысль, которая объясняется, подтверждается или опровергается во второй части (доказательство). Приводится ряд аргументов, фактов, примеров. В заключении делается вывод.

Композиция рассуждения:

- тезис;

- обоснования тезиса (аргументы, доказательства, примеры);

- выводы (заключение на основе сказанного).

Надо помнить о том, что рассуждение является понятием метапредметным. Принципы построения текста рассуждения необходимо соблюдать и на уроках математики при доказательстве теоремы, и на уроках русского языка (морфологический разбор слова – это тоже доказательство), и на уроках географии, например, при определении климатических особенностей местности по географическим координатам и т.д.

Подсказкой в построении сочинения-рассуждения для учеников может явиться сама формулировка задания в КИМах (Формулировка)

Задание ЕГЭ 26 - написание сочинения-рассуждения по предложенному тексту - является трудным для многих учащихся. Выпускники, выполняющие это задание, должны, во-первых, проанализировав предложенный текст, выявить авторскую позицию, во-вторых, корректно и доказательно выразить собственное отношение к прочитанному. При этом обязательно предварительно подробно ознакомить учащихся с критериями оценивания этого задания. (Критерии)

Опираясь на эти требования и критерии оценивания, вместе с учениками выстраиваем примерный план будущего сочинения:

Формулировка проблемы, поставленной автором текста.

Комментарий сформулированной проблемы:

- пример № 1;

- пример № 2;

Отражение позиции автора.

Аргументация своего мнения по проблеме:

- выражение своего мнения по сформулированной проблеме;

- аргумент № 1;

- аргумент № 2;

Вывод.

Практическая часть

Существуют разные подходы к подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения. Один из них – использование речевых клише. При этом объем клише уже учитывает то, что сочинение должно содержать не менее 150 слов.

Варианты речевых клише для каждой части (Варианты речевых клише из презентации)

Формулировка проблемы, поставленной автором текста.

- «В своей статье (рассказе, тексте) автор (назвать фамилию) касается вопроса, рассматривает (поднимает, выдвигает на всеобщее обсуждение, затрагивает, обращает внимание читателей на) проблему (говорит о проблеме), (в центре внимания, поле зрения автора проблема…)».

- «Статья посвящена рассмотрению (решению) вопроса...».

- Можно начать сочинение рядом вопросительных предложений, завершенных стандартной фразой: «Именно над этими вопросами размышляет в своей статье (произведении) автор…»

- «Прочитав текст (назвать фамилию) , я ещё раз убедился, что проблема … была актуальной всегда».

- «Проблема, которую хотел показать нам (назвать фамилию) ,

такова: … ».

2. Комментарий сформулированной проблемы:

- пример № 1;

- пример № 2;

Автор: обращает наше внимание, выделяет, замечает, высказывает интересное предположение, особо останавливается на, анализирует, подробно комментирует, затрагивает, касается, ссылается на, приводит примеры…

«Давайте вчитаемся в строки …»

3. Отражение позиции автора.

«Автор (назвать фамилию) оценивает (кого/что?),иронизирует над (кем / чем?),

осуждает (кого / что?), разделяет мнение …,возражает (кому / в связи с чем?),

опровергает (что?), критикует, обвиняет, разоблачает (кого?),отстаивает (что?),

доказывает (что?), убеждает (кого в чем?), призывает к…. ,открыто заявляет о своей гражданской позиции… и т.п.». «Позиция автора особенно отчетливо проявляется в заявлении (высказывании) (можно процитировать)».

«Позиция автора становится очевидной, если мы обратим внимание на такую, например, деталь…».

«Автор считает, что…».

«Автор глубоко убежден в том, что…».

«С автором трудно спорить относительного …».

«Позиция автора сформулирована весьма чётко: …».

«Позиция автора такова: …».

«Автор выступает против того, чтобы …».

4. Аргументация своего мнения по проблеме:

- выражение своего мнения по сформулированной проблеме;

«С мнением, позицией, доводами автора трудно не согласиться…», «Нельзя не согласиться с мнением автора…», «Я разделяю позицию автора…», «Я (не) разделяю точку зрения автора…», «Позиция автора близка (понятна) мне, но…», «В чем-то я согласен с автором, но кое с чем мне хотелось бы поспорить…», «Проблема глубже, чем кажется на первый взгляд (собственные аргументы)», «Я разделяю негодование (неприятие, восторг) автора и думаю…»

- аргумент № 1;

- аргумент № 2;

«Приведем пример…», «Сравним…», «Сопоставим…», «Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда…», «Никто не будет отрицать, что…», «Никто из нас не будет возражать против того…», «Каждый из нас может привести множество аргументов в защиту авторской позиции», «Во-первых,…», «Ярчайшими примерами тому могут служить не только…, но и…»

5. Вывод.

«В заключение хочу подчеркнуть…», «В заключение хотелось бы отметить…», «В заключение хотелось бы ещё раз обратить внимание на…», «Обобщая сказанное, можно сделать вывод…», «Итак,…», «Следовательно,…», «Таким образом,…», «Так давайте же…».

Перед вами – один из вариантов речевых клише, которые можно использовать при подготовке учащихся к написанию сочинения (Клише) и текст, по которому мы будем работать (Текст). В целях экономии времени клише распечатано так, что вам не нужно будет писать всё сочинение полностью. Мы будем только вписывать в эту заготовку сформулированную проблему, комментарии из данного текста и аргументы из литературы.

Чтение текста.

Первый снег.

(1)Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. (2)Мне показалось, что я оглох во сне. (3)Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. (4)Такую тишину называют «мертвой». (5)Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. (6)Было только слышно, как посапывает во сне кот.

(7)Я открыл глаза. (8)Белый и ровный свет наполнял комнату. (9)Я встал и подошел к окну - за стеклами все было снежно и безмолвно. (10)В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг. (11)Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. (12)Ветка качнулась, с нее посыпался снег. (13)Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. (14)Потом снова все стихло.

(15)Проснулся Рувим. (16)Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал: «Первый снег очень к лицу земле».

(17)Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

(К. Г. Паустовский).

Формулировка проблемы. Проблема восприятия красоты окружающей природы.

Комментарий 1 (предложение 5), комментарий 2 (предложение 17).

Позиция автора. Человеку необходимо уметь видеть и слышать окружающий нас мир, чтобы проникнуться красотой родной природы.

Свое мнение. Я согласен с писателем, ведь каждая снежинка, каждый цветок, каждый рассвет и шорох ветра неповторим и по-своему прекрасен. Надо только увидеть, почувствовать эту красоту.

Пример 1. (А.С. Пушкин «Зимнее утро»). Пример 2 (С.А. Есенин «Белая береза).

Вывод – см. Позицию автора

А теперь давайте прочтем, что у нас получилось, и сверим с критериями оценки.

Итогом такой работы являются стабильно высокие результаты моих выпускников на экзаменах в 9 и 11 классах

Средний балл по итогам работ у учителя

|

| 2013-2014 уч. год | 2015 - 2016 уч. год | 2016 – 2017 уч. год |

| По итогам ЕГЭ | 72,7 | 76,3 | 73,3 |

| По итогам ОГЭ | 4,95 | 4,2 |

|

Результаты выпускников 2016-2017 учебного года:

Количество учащихся – 15

Минимальный балл – 51

Максимальный балл – 96

3 выпускника набрали 91, 93, 96 баллов