Поэт в России – больше, чем поэт.

Творчество Евгения Евтушенко – поэта «шестидесятника»

Творческая работа

ученицы 11 класса

ГУ «Луганская школа I-III ступеней №55»

Степанюга Елены.

Учитель: Кружилина Е.П.

План

Общая характеристика духовной атмосферы «оттепели». Основные направления и имена в литературном процессе «оттепельных» лет.

Жизнь и творчество Евгения Евтушенко:

ранние годы;

начало творчества;

первые поэтические выступления;

общественно-гражданская поэзия и деятельность;

жанровое своеобразие поэм;

творчество 70-80-х годов ХХ века;

поэзия 90-х;

мемуарная проза;

творческое наследие Е.Евтушенко.

Приложение: стихотворение Е.А.Евтушенко «Дай, Бог!»

Общая характеристика духовной атмосферы «оттепели».

Основные направления и имена

в литературном процессе «оттепельных» лет.

«То было странное и обманчивое советское время,

когда после нескольких десятилетий сплошного обморожения

вдруг что-то начало таять, капать и осыпаться

с монументов государственной доблести».

А.Гольдштейн «Прощание с Нарциссом»

Начало нового этапа в русской культуре и литературе связано с ХХ съездом КПСС (14-25 февраля 1956 года), который стал переломным в истории СССР. Этот съезд и особенно доклад на нем Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» дали толчок процессу обновления советского общества, положили начало развенчанию мифов сталинизма, освобождению общественного сознания от догм и идеологических стереотипов. Период в жизни страны, связанный со съездом, получил название «оттепели» (по заглавию повести И. Эренбурга). Период «оттепели» составляет особый этап в истории русской литературы. Границы этого периода, главным образом, укладываются в рамки 60-х годов. Оттепель стала временем постепенного, порой мучительного высвобождения художественной мысли от догматических схем и правил официозно-нормативной эстетики, от жестокого административного контроля над мыслью и словом. Пейзажная метафора «оттепель» весьма адекватно выразила характер происходивших в 60-е годы процессов в духовном сознании общества и в литературе. Эти годы создали новые связи между культурой и повседневностью, сформировали новую политическую и нравственную культуру. Реабилитированы многие погибшие в годы сталинских репрессий писатели, а их книги начинают возвращаться к читателю. Были изданы и произведения тех, кто не был осужден, но был надолго исключен из литературы. Так, впервые после революции на родине вышло собрание сочинений Ивана Бунина с предисловием Александра Твардовского. Был опубликован, завершенный в 40-е годы роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», ряд произведений Андрея Платонова. В новом выпуске писем и статей Горького были восстановлены имена его адресатов: Бунин, Бальмонт, Бабель, Пильняк, Зощенко, Булгаков. В 1961 году было опубликовано воспоминание-эссе Ильи Эренбурга «Годы, люди, жизнь», которое впервые открыло для русского читателя Марину Цветаеву, Максимилиана Волошина, Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама, Марка Шагала. Книга подняла «железный занавес», показав культурные связи, художественно-интеллектуальные взаимодействия России и Европы.

Таким образом, в годы оттепели начался процесс восстановления разорванных в период советской монокультуры литературных связей и традиций. Однако возвращение не было полным и окончательным, поскольку публиковались лишь отдельные книги, а не творческое наследие писателей в целом, многие имена и произведения оставались под запретом. Годы, связанные с оттепелью, вошли в историю под названием «шестидесятничества» (по ассоциации с XIX веком). Шестидесятниками называли всех, кто разделял основные идеи, принципы и надежды, вызванные оттепелью. Поколение шестидесятников еще называют «последними романтиками», «детьми, сыновьями ХХ съезда».

Духовным лидером общественно-литературного движения «шестидесятничества» был Александр Твардовский, а журнал «Новый мир», возглавляемый им – был идейным центром шестидесятничества. Одной из главных тем творчества периода «оттепели» стала антикультовская, антисталинская тема.

Для большинства шестидесятников была характерна вера в социализм и революционные идеалы. Преступления сталинщины рассматривались ими как нарушение социалистической законности, искажение идеи в историческом процессе.

С конца 50-х начинается «разлаживание» того четкого идеологического механизма, что оформился под именем социалистического реализма. Создаются и публикуются произведения, в которых осуждается бюрократизм, конформизм в низовых звеньях партии (роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», Владимира Тендрякова «Ухабы», рассказ Александра Яшина «Рычаги»). В литературе постепенно наблюдается отход от приукрашенного, лакированного изображения действительности. Писатели, особенно новое поколение, преодолевают стереотипные представления о том, что является «главным» или «второстепенным» и как «нужно» изображать советского человека. Литература начинает обращаться к проблемам нравственно-этического характера, к изображению сложного, загадочного, противоречивого внутреннего мира человека, к повседневной жизни, к реальным конфликтам.

«Оттепель сердца», демократизация общества, интерес к внутреннему миру человека, к сфере его повседневной, частной жизни привели к лиризации художественного сознания. Оттепельный период – это время так называемого поэтического бума, который связан более всего с творчеством поэтов-шестидесятников, впервые заявивших о себе и быстро завоевавших широкое признание именно в этот период. Большую популярность обрел жанр авторской песни. Лирический подъем захватил и старшие поэтические поколения (Анна Ахматова, Борис Пастернак, Николай Заболоцкий, Арсений Тарковский, Александр Твардовский, Леонид Мартынов, Ярослав Смеляков). Бурная активизация духовной жизни, потребность в самовыражении, в интересе к жизни души, «лирический бум» обернулись также лиризацией прозы и драматургии. Одно из наиболее заметных жанрово-стилевых явлений в художественной литературе оттепели – лирическая проза, которая открыла сокровенные тайны души человека (Владимир Солоухин «Владимирские проселки», «Капля росы», Юрий Казаков «Голубое и зеленое», Юрий Нагибин, Ольга Бергольц «Дневные звезды»). Активизация лирической тенденции выразилась в рождении исповедальной «молодежной» прозы. Это самостоятельное художественное течение – со своим героем, своим кругом проблем, своими жанрово-стилевыми особенностями (Василий Аксенов «Звездный билет», «Коллеги», Анатолий Кузнецов «Продолжение легенды», Анатолий Гладилин «Хроника времен Виктора Подгурского», «Идущий впереди», «Бригантина поднимает паруса. История одного неудачника»).

Годы оттепели отмечены появлением такого значимого в русской литературной истории второй половины ХХ века жанрово-тематического направления, как «деревенская проза». С этим периодом связан новый этап в развитии военной прозы, а именно образование так называемой «лейтенантской прозы», представляющей собой целое художественное течение (Юрий Бондарев «Батальоны просят огня», Константин Воробьев «Убиты под Москвой», Григорий Бакланов «Пядь земли»).

Но несмотря на многие положительные изменения в духовной жизни общества, в культуре и литературе оттепель является периодом относительной свободы. Власть в меньшей мере, но все же по-прежнему бдительно осуществляла контроль над искусством, и если художник выражал слишком резкое неприятие каких-либо сторон советской жизни, идеологии и морали, или того более посягал на основы их, а также его творчество не вписывалось в установленные рамки, то подвергался различной степени нападкам и даже травле со стороны правительства и «охранительной» критики. До настоящей свободы было еще очень далеко, и разрешалась она только сверху в дозволенных границах: сокрытие от широкого общественного мнения предсмертного письма Александра Фадеева, раскрывающего истинные причины душевной драмы и самоубийства писателя; конфискация сотрудниками госбезопасности в 1961 г. рукописи романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»; травля Бориса Пастернака, суд над его романом «Доктор Живаго»; судебный процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем в 1966 г., печатавшими свои книги за границей под псевдонимами; суд над Иосифом Бродским в 1964 г., обвиненном в тунеядстве и приговоренном к 5 годам принудительных работ; разгром альманаха «Литературная Москва». Сильнейшее неприятие вызвали опубликованные в нем «Рычаги» Александра Яшина, очерк Владимира Тендрякова «Рыцарь тютельки в тютельку», в которых нашли «нигилизм» и очернение советской действительности.

Приблизительно с серединой 60-х гг. связывают наиболее заметные симптомы завершения оттепельной свободы. С конца 60-х усиливается идеологическое давление на сферу культуры. Получают развитие все более и более неосталинистские тенденции.

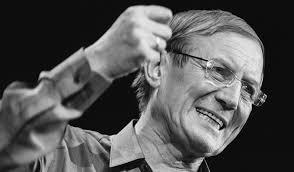

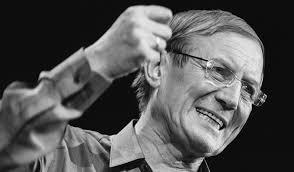

Жизнь и творчество Евгения Евтушенко

«Россия – особая страна решительно во всех отношениях,

даже под углом ее поэтического облика.

Вот уже двести лет во все времена русскую поэзию

представляет один великий поэт.

Так было в восемнадцатом веке, в девятнадцатом и в нашем двадцатом.

Только у этого поэта разные имена.

И это неразрывная цепь. Вдумаемся в последовательность:

Державин – Пушкин – Лермонтов – Некрасов – Блок – Маяковский –

Ахматова – Евтушенко.

Это – один-единственный Великий поэт с разными лицами.

Такова поэтическая судьба России».

Евгений Рейн, 1997

Наибольшую известность в период «оттепели» приобретают поэты, чьё мироощущение созвучно мироощущению большинства населения Советского Союза. Это поэты, граждански мужественные. Звучала шире всего четвёрка: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадулина.

Евтушенко воспринимался как подлинный лидер всего шестидесятничества. Он возрождал в своём творчестве традицию позднего Маяковского, которую скрещивал с традицией позднего Есенина (предельная искренность и «распахнутость» лирического чувства, каким пронизаны политические произведения поэта). Евтушенко ставит задачу возродить гражданственность истинную, причём противопоставляет гражданственность истинную и гражданственность казённую. По его словам, гражданственность – это нравственность в действии. Недаром у Евтушенко есть несколько стихотворений под названием «Гражданственность». Поэзия Евтушенко обращена к актуальным общественно-политическим проблемам эпохи. Современность – нерв его творчества. Только успевало событие совершиться, как Евтушенко уже успевал прореагировать на него. Евтушенко оказался первым в советской литературе выразителем тех негативных изменений, которые принёс с собой культ личности.

Ранние годы

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Сибири. По данным паспорта, год рождения 1933. В крови Евтушенко течет кровь как прибалтийская, так и немецкая по линии отца геолога, поэта-любителя Александра Рудольфовича Гангнуса. Мать Зинаида Ермолаевна Евтушенко поэт, геолог, заслуженный деятель культуры РСФСР. После рождения Евгения Зинаида специально заменила фамилию мужа на свою в девичестве. Также поменяла год рождения сына, так как в 12 лет нужно было получать пропуск.

Станция Зима, где родился Е.Евтушенко

Семейное фото

С детства Евтушенко был привязан к книгам. Родители помогали познать мир с помощью книг, регулярного общения. Евтушенко вспоминал: «Отец часами мог рассказывать мне, еще несмышленому ребенку и о падении Вавилона, и об испанской инквизиции, и о войне Алой и Белой роз, и о Вильгельме Оранском... Благодаря отцу я уже в 6 лет научился читать и писать, залпом читал без разбора Дюма, Флобера, Боккаччо, Сервантеса и Уэллса. В моей голове был невообразимый винегрет. Я жил в иллюзорном мире, не замечал никого и ничего вокруг...». В дальнейшем отец оставляет мать и Евгения. Несмотря на это, Александр Рудольфович продолжает заниматься воспитанием сына. Он брал Евгения на вечер поэзии в МГУ. Ходили на вечера Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Михаила Светлова, Александра Твардовского, Павла Антокольского. Мать разрешала видеться отцу с сыном. Она понимала, что их общение идет только на пользу Евгению. Зинаида Ермолаевна часто посылала Александру Рудольфовичу письма, в которых были стихи, написанные сыном. Она сохраняла все рукописи Евгения. Даже была тетрадь, содержащая девять тысяч рифм. Но сохранить ее не удалось. Мать также прививала Евгению любовь к искусству. Зинаида Ермолаевна являлась солисткой театра имени Станиславского. Она имела хорошее музыкальное образование, постоянно гастролировала по стране. Естественно, с такими родителями Евгений умственно развивался стремительно. Он рос эрудированным, грамотным ребенком. Многие сверстники ему завидовали. Зинаида Ермолаевна только радовалась, что их дом посещают такие прекрасные поэты, как Владимир Соколов, Евгений Винокуров, Григорий Поженян, Белла Ахмадулина, Михаил Рощин и многие другие. Евтушенко жил, учился, работал в Москве. Был постоянным гостем Дома пионеров. Он учился в Литературном институте имени Горького, но был исключен за «неправильные» высказывания.

Начало творчества

Первой книгой, написанной Евгением Евтушенко, была «Разведчики грядущего». В ней содержится лозунговая, пафосная поэзия 50-х годов. В год выпуска книги Евтушенко выпускает еще и свои стихи: «Вагон» и «Перед встречей». Это положило начало его будущей серьезной творческой работе. В 1952 году Евтушенко входит в состав Союза писателей СССР, причем он являлся самым молодым в этом сообществе. Будущую известность Евгению Евтушенко приносят сборники стихов, которые он пишет далее: «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Обещание», «Стихи разных лет», «Яблоко». Евгений Евтушенко принимал участие в поэтических вечерах в Политехническом музее. Его партнерами стали Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. Евтушенко понимал, что он, благодаря своим произведениям, становился поэтом следующего поколения. Он посвящает новому поколению стихотворение «Лучшим из поколения» (1957 г.).

Лучшие

из поколения,

цвести вам —

не увядать!

Вашего покорения

бедам —

не увидать!

Разные будут случаи —

будьте сильны и дружны.

Вы ведь на то и лучшие —

выстоять вы должны.

Вам петь,

вам от солнца жмуриться,

но будут и беды

и боль...

Благословите на мужество!

Благословите на бой!

Возьмите меня в наступление —

не упрекнете ни в чем.

Лучшие

из поколения,

возьмите меня трубачом!

Я буду трубить наступление,

ни нотой не изменю,

а если не хватит дыхания,

трубу на винтовку сменю.

Пускай, если даже погибну,

не сделав почти ничего,

строгие ваши губы

коснутся лба моего.

Первые поэтические выступления

Евтушенко начинает выступать со своими стихами со сцены, донося глубину своих мыслей зрителю. Впервые он выступает на большой сцене в Харькове в центральном лектории. Публика была покорена его творчеством. Каждое произведение Евтушенко наполнено своей жизнью, они разнообразны по-своему. То он пишет интимную лирику, что прослеживается в стихотворении «Бывало, спит у ног собака», то провозглашает оду пиву в произведении «Северная Надбавка», то затрагивает политическую тему в поэмах «Под кожей Статуи Свободы», «Коррида», «Итальянский цикл», «Голубь в Сантьяго», «Мама и нейтронная бомба», «Дальняя родственница», «В полный рост». Многие критики не понимали и не принимали произведения поэта. Он всегда был во главе каких-то скандалов, провокаций. К числу скандальных стихов относили «Наследники Сталина», «Правда», «Братская ГЭС», «Баллада о браконьерстве», «Взмах руки», «Утренний народ», «Отцовский слух». В публицистике также замечены его работы: «Примечания к автобиографии», «Талант есть чудо неслучайное», «Завтрашний ветер», «Политика – привилегия всех». Он пишет легко, рифма к рифме идет сама собой, он играет словами, звуками.

Евтушенко продолжает свой творческий концертный путь, на его вечера приходят полные залы слушателей. Он пользуется огромным успехом: выпускает книги, диски, где исполняет свои произведения («Ягодные места», «Голубь в Сантьяго» и многие другие).

Воссоздавая обобщенный портрет молодого современника «оттепели», Евтушенко пишет собственный портрет, вбирающий духовные реалии как общественной, так и литературной жизни. Для выражения и утверждения ее поэт находит броские афористичные формулы, воспринимавшиеся полемическим знаком нового антисталинского мышления:

Усердье в подозреньях не заслуга.

Слепой судья народу не слуга.

Страшнее, чем принять врага за друга,

Принять поспешно друга за врага.

Или:

И лезут в соколы ужи,

сменив, с учетом современности,

приспособленчество ко лжи

приспособленчеством ко смелости.

С молодым задором декларируя собственную разность, поэт упивается разнообразием окружающего его мира и жизни и искусства, готов вобрать его в себя во всем всеохватном богатстве. Отсюда буйное жизнелюбие и программного стихотворения «Пролог» и других созвучных стихов рубежа 1950-60-х годов, проникнутых той же неуемной радостью бытия, жадностью ко всем его мгновениям, остановить, объять которые неудержимо спешит поэт. Он провозглашает:

Нет, мне ни в чем не надо половины!

Мне - дай все небо! Землю всю положь!

Идейно-нравственный кодекс поэта был сформулирован не сразу: на исходе 1950-х годов он во весь голос заговорил о гражданственности, хотя дал ей поначалу крайне зыбкое, расплывчатое, приблизительное определение:

Она совсем не понуканье,

а добровольная война.

Она - большое пониманье

и доблесть высшая она.

Развивая и углубляя ту же мысль в «Молитве перед поэмой», которой открывается «Братская ГЭС», Евтушенко найдет куда более ясные, четкие определения:

Поэт в России - больше, чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,

кому уюта нет, покоя нет.

Общественно-гражданская поэзия и деятельность

Под стать вершинам гражданской поэзии Евгения Евтушенко его безбоязненные поступки в поддержку преследуемых талантов, в защиту достоинства литературы и искусства, свободы творчества, прав человека. Таковы многочисленные телеграммы и письма протеста против суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, травли Александра Солженицына, советской оккупации Чехословакии, правозащитные акции заступничества за репрессированных диссидентов.

Частым поездкам по стране, в том числе по русскому Северу и Заполярью, Сибири и Дальнему Востоку, поэт обязан как многими отдельными стихами, так и большими циклами и книгами стихов. Немало путевых впечатлений, наблюдений, встреч влилось в сюжеты поэм – широкая география целенаправленно работает в них на эпическую широкоохватность замысла и темы.

По частоте и протяженности не знают себе равных в писательской среде маршруты зарубежных поездок Е. Евтушенко. Он побывал на всех, кроме Антарктиды, континентах, пользуясь всеми видами транспорта – от комфортабельных лайнеров до индейских пирог – вдоль и поперек исколесил большинство стран.

Сбылось-таки:

Да здравствует движение и жаркость,

и жадность, торжествующая жадность!

Границы мне мешают... Мне неловко

не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка.

Ностальгически вспоминая «первый день поэзии» в так и озаглавленном стихотворении конца 1970-х, Е. Евтушенко восславляет поэзию, которая бросилась «на приступ улиц» в то обнадеживающее «оттепельное» время, «когда на смену словесам затертым слова живые встали из могил». Своей ораторской патетикой молодого трибуна он больше других способствовал тому, чтобы

происходило чудо оживанья доверия,

рожденного строкой.

Поэзию рождает ожиданье

поэзии народом и страной».

Неудивительно, что именно его признали первым трибунным поэтом эстрады и телевидения, площадей и стадионов, да и сам он, не оспаривая этого, всегда горячо ратовал за права слова звучащего. Но ему же принадлежит «осеннее» раздумье, относящееся как раз к шумной поре эстрадных триумфов начала 1960-х:

Прозренья - это дети тишины.

Случилось что-то, видимо, со мной,

и лишь на тишину я полагаюсь...

И, следуя себе, провозглашал неприкрашенную правду времени тем единственным критерием, которым надлежит поверять ту поэзию:

Поэзия, будь громкой или тихой, -

не будь тихоней лживой никогда!

Жанровое своеобразие поэм

Тематическое, жанровое, стилевое многообразие, отличающее лирику Евтушенко, в полной мере характеризует его поэмы: лирическая исповедальная ранняя поэма «Станция Зима» и эпически-панорамная «Братской ГЭС». В русскую историю погружены поэмы «Ивановские ситцы» (1976) и «Непрядва» (1980). Первая более ассоциативна, вторая, приуроченная к 800-летию Куликовской битвы, событийна, хотя в ее образный строй наряду с эпическими картинами повествовательного плана, воссоздающими далекую эпоху, включены лирические и публицистические монологи, стыкующие многовековое прошлое с современностью.

Волнующая поэта «идея крови», которой оплачены многовековые судьбы человечества, раскрытая в поэме «Коррида», вторгается и в поэму «Под кожей статуи Свободы», где в единую цепь кровопролитных трагедий мировой истории ставятся убийства царевича Дмитрия в древнем Угличе и президента Джона Кеннеди в современном Далласе. В ключе сюжетных повествований о человеческих судьбах выдержаны поэмы «Снег в Токио» (1974) и «Северная надбавка» (1977). В первой поэмный замысел воплотился в форме притчи о рождении таланта, высвободившегося из оков недвижного, освященного вековым ритуалом семейного быта. Во второй – непритязательная житейская быль произрастает на сугубо российской почве и, поданная в обычном потоке будней, воспринимается их достоверным слепком, содержащим много привычных, легко узнаваемых подробностей и деталей.

В 8-томное собрание сочинений Евгения Евтушенко включены публицистически ориентированные поэмы «В полный рост» (1969-1973-2000) и «Просека» (1975-2000). То, что разъяснено поэтом в авторском комментарии ко второй, приложимо и к первой: он писал обе четверть и более века тому назад, «совершенно искренне цепляясь за остатки иллюзий, окончательно не убитые... еще со времен «Братской ГЭС». Нынешний отказ от них едва не побудил к отречению и от поэм. Но поднятая было рука опустилась, как бы независимо от моей воли, и правильно сделала». Так же правильно, как поступили друзья, редакторы 8-томника, уговорив автора спасти обе поэмы. Вняв советам, он спас их тем, что убрал излишества публицистики, но сохранил в неприкосновенности реалии минувших десятилетий. «Да, СССР больше нет, и я уверен, что не нужно было реанимировать даже музыку его гимна, но люди-то, которые называли себя советскими, и в том числе я, ... остались». Значит, и чувства, какими они жили, - «это тоже часть истории. А историю из нашей жизни, как показали столькие события, вычеркивать невозможно...»

Евгений Евтушенко сорвал плотную завесу стыдливых умолчаний о легализации русского фашизма и его первой публичной демонстрации в Москве на Пушкинской площади в день рождения Гитлера «под всевидящим небом России». Тогда, в начале 1980-х, то была действительно «жалкая кучка парней и девчонок, играющих в свастику». Но, как показало в середине 1990-х появление и сегодня действующих фашистских партий и движений, их военизированных формирований и пропагандистских изданий, тревожный вопрос поэта прозвучал вовремя и даже с опережением:

Как случиться могло,

чтобы эти, как мы говорим, единицы,

уродились в стране

двадцати миллионов и больше - теней?

Что позволило им,

а верней, помогло появиться,

что позволило им

ухватиться за свастику в ней?

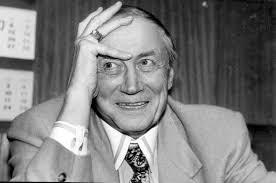

Творчество 70-80-х годов ХХ века

В поэтическом словаре Евтушенко слово «застой» появилось еще в середине 1970-х годов, то есть задолго до того, как оно вошло в политический лексикон «перестройки». В стихах конца 1970-х - начала 1980-х годов мотив душевного непокоя, разлада с «застойной» эпохой выступает одним из доминирующих. Ключевое понятие «перестройка» появится спустя время, но ощущение тупиковости «доперестроечного» пути уже владеет поэтом. Закономерно поэтому, что он стал одним из тех первых энтузиастов, кто не просто принял идеи «перестройки», но деятельно способствовал их претворению в жизнь: совместно с академиком Андреем Сахаровым, как один из сопредседателей «Мемориала», первого массового движения российских демократов; как общественный деятель, ставший вскоре народным депутатом СССР и возвысивший свой депутатский голос против цензуры и унизительной практики оформления зарубежных выездов, диктата КПСС, ее иерархии в кадровых вопросах и монополии государства на средства производства; как публицист, активизировавший свои выступления в демократической печати; и как поэт, чья возрожденная вера, обретя новые стимулы, полнозвучно выразила себя в стихах второй половины 1980-х годов: «Пик позора», «Перестройщики перестройки», «Страх гласности», «Так дальше жить нельзя», «Вандея».

Поэзия 90-х годов

Стихи 1990-х годов, вошедшие в сборники «Последняя попытка» (1990), «Моя эмиграция» и «Белорусская кровинка» (1991), «Нет лет» (1993), «Золотая загадка моя» (1994), «Поздние слезы» и «Мое самое-самое» (1995), или увидевшие свет в газетных и журнальных публикациях, а также последняя поэма «Тринадцать» (1993-1996) свидетельствуют, что в «постперестроечное» творчество Е. Евтушенко вторгаются мотивы иронии и скепсиса, усталости и разочарования.

Последняя попытка стать счастливым,

припав ко всем изгибам, всем извивам

лепечущей дрожащей белизны

и к ягодам с дурманом бузины.

Последняя попытка стать счастливым,

как будто призрак мой перед обрывом

и хочет прыгнуть ото всех обид туда,

где я давным-давно разбит.

В конце 1990-х и в первые годы нового века заметно снижение поэтической активности Евтушенко. Объясняется это не только длительным пребыванием на преподавательской работе в США, но и все более интенсивными творческими исканиями в других литературных жанрах и видах искусства. Еще в 1982 году он предстал в качестве романиста, чей первый опыт «Ягодные места» вызвал разноречивые отзывы и оценки. Второй роман «Не умирай прежде смерти» (1993) с подзаголовком «Русская сказка» при всей калейдоскопичности сюжетных линий, разнобойности населяющих его героев имеет своим направляющим стержнем драматичные ситуации «перестроечной» поры.

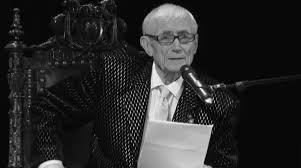

Мемуарная проза

Заметным явлением современной мемуарной прозы стала книга «Волчий паспорт» (1998). Итог более чем 20-летней не просто составительской, но исследовательской работы Евтушенко – издание на английском в США (1993) и русском (1995) языках антологии русской поэзии XX века «Строфы века», фундаментальный труд (более тысячи страниц, 875 персоналий!). Зарубежный интерес к антологии опирается на объективное признание ее научного значения, в частности, как ценного учебного пособия по университетским курсам истории русской литературы. Логическим продолжением «Строф века» станет еще более фундаментальный труд – 3-томник «В начале было Слово». Это антология уже всей русской поэзии, с XI по XXI век, включая «Слово о полку Игореве» в новом «перекладе» на современный русский язык.

Евгений Евтушенко был редактором многих книг, составителем ряда больших и малых антологий, вел творческие вечера поэтов, составлял радио- и телепрограммы, организовывал грамзаписи, сам выступал с чтением стихов Блока, Гумилева, Маяковского, Твардовского, писал статьи, в том числе для конвертов пластинок об Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаме, Есенине, Межирове, Окуджаве.

Всему творческому пути Евтушенко неотлучно сопутствовал отнюдь не любительский и вовсе не дилетантский интерес к кино. Начало его кинотворчеству положили «поэма в прозе» «Я - Куба» (1963) и кинофильм М. Калатозова и С. Урусевского, снятый по этому сценарию. Благотворную роль творческого стимула наверняка сыграла в дальнейшем дружба с Феллини, а также участие в фильме С. Кулиша «Взлет» (1979), где поэт снялся в главной роли Константина Циолковского. По собственному сценарию «Детский сад» он поставил одноименный кинофильм (1983), в котором выступил и как режиссер, и как актер. В том же триедином качестве сценариста, режиссера, актера выступил в фильме «Похороны Сталина» (1990).

Творческое наследие поэта

Произведения Е. Евтушенко переведены более чем на 70 языков, они изданы во многих странах мира. Только в Советском Союзе, России, а это, следует признать, далеко не большая часть изданного, вышло более 130 книг, в том числе более 10 книг прозы и публицистики, 11 сборников поэтических переводов с языков братских республик и одна – перевод с болгарского, 11 сборников на языках народов бывшего СССР. За рубежом в дополнение к сказанному отдельными изданиями выходили фотоальбомы, а также эксклюзивные и коллекционные раритеты.

Прозу Е. Евтушенко, кроме упомянутых выше романов, составляют две повести – «Пирл-Харбор» (1967) и «Ардабиола» (1981), а также несколько рассказов. Только в средствах массовой информации рассыпаны сотни, если не тысячи интервью, бесед, выступлений, откликов, писем, ответов на вопросы всевозможных анкет и опросов, изложений речей и высказываний. Пять киносценариев и пьес для театра были опубликованы тоже только в периодике.

О жизни и творчестве Е. Евтушенко написано около десятка книг, не менее 300 общих работ, а количество статей и рецензий, посвященных отдельным сборникам и произведениям поэта, его поэтическим переводам, языку и стилю невозможно подчитать.

Евгений Евтушенко – почетный член Американской академии искусств, почетный член Академии изящных искусств в Малаге, действительный член Европейской академии искусств и наук, почетный профессор «Honoris Causa» Университета новой школы в Нью-Йорке и Королевского колледжа в Квинсе. За поэму «Мама и нейтронная бомба» удостоен Государственной премии СССР (1984). Лауреат премий имени Т. Табидзе (Грузия), Я. Райниса (Латвия), Фреджене-81, «Золотой лев» Венеции, Энтурия, премии города Триада (Италия), международной премии «Академии Симба». Лауреат премии Академии российского телевидения «Тэфи» за лучшую просветительскую программу «Поэт в России – больше, чем поэт» (1998), премии имени Уолта Уитмена (США). Награжден орденами и медалями СССР, почетной медалью Советского фонда мира, американской медалью Свободы за деятельность по защите прав человека, специальным знаком за заслуги Йельского университета (1999). Широкий резонанс имел отказ от получения ордена Дружбы в знак протеста против войны в Чечне (1993). Роман «Не умирай прежде смерти» был признан лучшим иностранным романом 1995 года в Италии.

За литературные достижения в ноябре 2002 года Евгению Евтушенко присуждена интернациональная премия Aquila (Италия). В декабре того же года он награжден золотой медалью «Люмьеры» за выдающийся вклад в культуру ХХ века и популяризацию российского кино.

В мае 2003 года Е. Евтушенко награжден общественным орденом «Живая легенда» и орденом Петра Великого, в июле 2003 года – грузинским «Орденом Чести». Отмечен Почетным знаком основателя Центра реабилитации детей в России (2003). Почетный гражданин города Зима (1992), а в Соединенных Штатах – Нью-Орлеана, Атланты, Оклахомы, Талсы, штата Висконсин.

В 1994 году именем поэта названа малая планета Солнечной системы, открытая 6 мая 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории (4234 Evtushenko, диаметр 12 км, минимальное расстояние от Земли 247 млн. км).

Е.А.Евтушенко удостоен многих наград: «Знак Почета», «Орден Трудового Красного знамени», «Орден Дружбы народов», медаль «Защитник свободной России», почетный член «Российской академии художеств».

Евтушенко даже был кандидатом на Нобелевскую премию по литературе за поэму «Бабий Яр».

1 апреля 2017 года поэт и гражданин – Евгений Александрович Евтушенко – ушёл из жизни, завещав похоронить себя на родине – в России.

Литература

1. Вайль П., Генис А. Мир советского человека. – М., 1996. Одесский М.,

2. Фельдман Д. Поэтика «оттепели». // Вопросы литературы. 2004. № 9.

3. Комин В. В., Прищепа В. П. Он пришёл в XXI-й век: Творческий путь Евгения Евтушенко. — Новосибирск, 2005.

4. Комин В. В., Прищепа В. П. По ступеням лет: Хроника жизни и творчества Е. А. Евтушенко. Книга 1 (1932—1962).- Иркутск, 2015

Приложение

Стихи Евгения Евтушенко

ДАЙ БОГ!

Дай бог слепцам глаза вернуть

и спины выпрямить горбатым.

Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,

но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай бог не вляпаться во власть

и не геройствовать подложно,

и быть богатым — но не красть,

конечно, если так возможно.

Дай бог быть тертым калачом,

не сожранным ничьею шайкой,

ни жертвой быть, ни палачом,

ни барином, ни попрошайкой.

Дай бог поменьше рваных ран,

когда идет большая драка.

Дай бог побольше разных стран,

не потеряв своей, однако.

Дай бог, чтобы твоя страна

тебя не пнула сапожищем.

Дай бог, чтобы твоя жена

тебя любила даже нищим.

Дай бог лжецам замкнуть уста,

глас божий слыша в детском крике.

Дай бог живым узреть Христа,

пусть не в мужском, так в женском лике.

Не крест — бескрестье мы несем,

а как сгибаемся убого.

Чтоб не извериться во всем,

Дай бог ну хоть немного Бога!

Дай бог всего, всего, всего

и сразу всем — чтоб не обидно...

Дай бог всего, но лишь того,

за что потом не станет стыдно.

1990

14